マイホームの購入は、多くの人にとって人生で最も大きな買い物の一つです。しかし、高騰する建築費や土地代を前に、理想の住まいを諦めかけている方も少なくないでしょう。そんな中、賢い選択肢として注目を集めているのが「ローコスト住宅」です。

ローコスト住宅は、その名の通り、一般的な注文住宅よりも費用を抑えて建てられる住宅のことを指します。しかし、「安い」という言葉には、「品質は大丈夫なのか」「何か裏があるのではないか」といった不安がつきまとうものです。

結論から言えば、ローコスト住宅は「安かろう悪かろう」ではなく、徹底したコスト削減の工夫によって低価格を実現している合理的な住まいです。建材の大量仕入れや設計の規格化など、様々な企業努力によって、品質を維持しながらも手の届きやすい価格帯を提供しています。

この記事では、ローコスト住宅とは何かという基本的な定義から、なぜ安く建てられるのかという理由、そして具体的なメリット・デメリットまでを徹底的に解説します。さらに、注目のローコスト住宅ハウスメーカー12社をピックアップし、それぞれの坪単価や特徴を比較しながらランキング形式でご紹介します。

これからマイホームを検討する方、特に予算に制約があるけれど理想の暮らしを諦めたくないという方にとって、この記事が後悔しないハウスメーカー選びの一助となれば幸いです。ローコスト住宅の正しい知識を身につけ、ご自身の価値観やライフプランに最適な住まいを見つけましょう。

目次

ローコスト住宅とは

マイホームを検討する際、頻繁に目にする「ローコスト住宅」という言葉。漠然と「安い家」というイメージはあっても、具体的にどのような住宅を指すのか、なぜ安く建てられるのかを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。まずは、ローコスト住宅の定義と、その価格の目安となる「坪単価」の相場について詳しく解説します。

ローコスト住宅の定義と坪単価の相場

ローコスト住宅には、法律などで定められた明確な定義は存在しません。一般的には、一般的な注文住宅と比較して、坪単価や建物本体の総額が安価に設定されている住宅を指す言葉として使われています。多くのハウスメーカーが、企業努力によって建築コストを徹底的に削減し、1,000万円台から建てられるような商品を展開しています。

この価格を比較する上で重要な指標となるのが「坪単価」です。

坪単価とは、建物の本体価格を延床面積(坪数)で割った数値のことです。例えば、本体価格が2,000万円で延床面積が40坪の家であれば、坪単価は50万円(2,000万円 ÷ 40坪)となります。これは、住宅の価格を比較する際の分かりやすい目安として広く用いられています。

では、ローコスト住宅の坪単価の相場はどのくらいなのでしょうか。

一般的な注文住宅の坪単価が70万円~100万円以上であるのに対し、ローコスト住宅の坪単価は、おおむね30万円~60万円台が相場とされています。もちろん、これはあくまで目安であり、ハウスメーカーの商品ラインナップや選択する仕様、オプションなどによって大きく変動します。

| 住宅の種類 | 坪単価の相場 | 延床面積40坪の場合の建物本体価格(目安) |

|---|---|---|

| ローコスト住宅 | 30万円~60万円台 | 1,200万円~2,400万円台 |

| 一般的な注文住宅 | 70万円~100万円以上 | 2,800万円~4,000万円以上 |

このように、坪単価で見るとローコスト住宅の価格的な魅力は一目瞭然です。ただし、ここで一つ大きな注意点があります。それは、「坪単価」に含まれる費用はハウスメーカーによって異なるという点です。

一般的に、住宅を建てる際の総費用は以下の3つで構成されます。

- 本体工事費: 建物そのものを建てるための費用。総費用の約70~80%を占める。

- 付帯工事費(別途工事費): 建物本体以外に必要な工事費用。地盤改良工事、給排水工事、外構工事、駐車場工事などが含まれる。総費用の約15~20%を占める。

- 諸費用: 建物や工事以外にかかる費用。住宅ローン手数料、登記費用、火災保険料、印紙税などが含まれる。総費用の約5~10%を占める。

多くのハウスメーカーが広告などで提示している「坪単価」は、このうちの「本体工事費」のみを基準に算出しているケースがほとんどです。そのため、坪単価の安さだけで判断してしまうと、後から付帯工事費や諸費用が加算され、最終的な総額が想定よりも大幅に高くなってしまうことがあります。

したがって、ローコスト住宅を検討する際は、坪単価をあくまで参考程度に捉え、最終的にいくらになるのかという「総額」で比較検討することが極めて重要です。気になるハウスメーカーを見つけたら、必ず詳細な見積もりを取り、どこまでが標準仕様で、何が付帯工事に含まれるのかを細かく確認するようにしましょう。この点を理解しておくことが、後悔しない家づくりの第一歩となります。

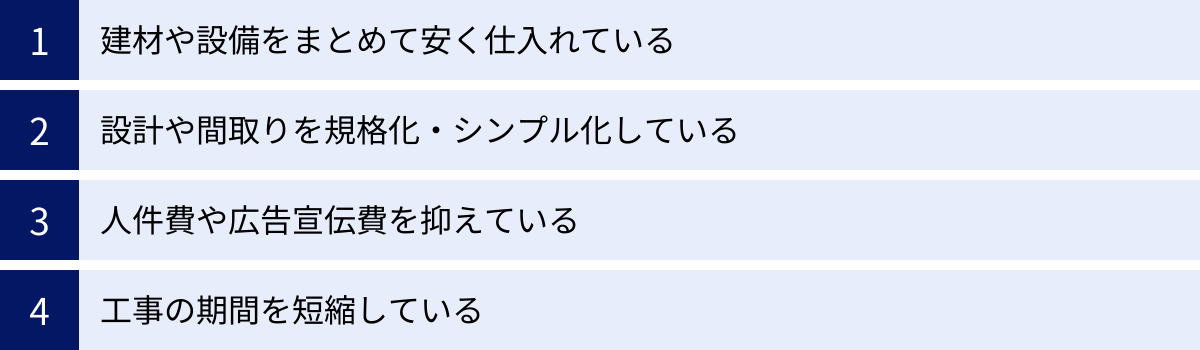

ローコスト住宅が安く建てられる4つの理由

「坪単価30万円台から」といった魅力的な価格を見ると、「なぜそんなに安くできるのか?」「手抜き工事や質の悪い建材を使っているのでは?」と不安に思う方もいるでしょう。しかし、ローコスト住宅の安さには、品質を落とすことなくコストを削減するための、しっかりとした理由があります。ここでは、その代表的な4つの理由を詳しく解説します。

① 建材や設備をまとめて安く仕入れている

ローコスト住宅メーカーの多くは、全国展開しているスケールメリットを活かしています。建材や住宅設備(キッチン、バス、トイレなど)を特定のメーカーから大量に一括購入することで、仕入れコストを大幅に削減しているのです。

これは、スーパーマーケットが商品を大量に仕入れることで、一つあたりの単価を安くできるのと同じ原理です。例えば、キッチンをA社、お風呂をB社、トイレをC社とバラバラに仕入れるのではなく、「キッチンもバスもトイレもすべてLIXIL製品で統一する」といった取り決めをメーカーと結びます。これにより、メーカー側も安定した生産計画が立てられるため、通常よりも安い価格での供給が可能になります。

また、使用する建材の種類を限定することもコストダウンに繋がります。例えば、床材は3種類、壁紙は5種類の中から選ぶ、というように選択肢を絞ることで、発注や管理の手間を省き、仕入れ価格を抑えることができます。こうした地道なコスト削減努力が、最終的な住宅価格に反映されているのです。

② 設計や間取りを規格化・シンプル化している

フルオーダーの注文住宅が一から設計図を作成するのに対し、ローコスト住宅ではあらかじめ用意された数十~数百のプランの中から、顧客の要望に近いものを選ぶ「規格住宅(セミオーダー)」が主流です。

設計や間取りを規格化することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 設計コストの削減: 一邸ごとに設計士がプランニングを行う必要がないため、人件費を大幅に削減できます。

- 建材の効率化: 間取りが決まっているため、必要な木材などを工場で事前にカット(プレカット)しておくことが可能です。これにより、現場での作業が減り、工期短縮と人件費削減に繋がります。また、端材の発生も最小限に抑えられます。

- シンプルな形状: ローコスト住宅は、凹凸の少ないシンプルな四角形(総二階建てなど)のデザインが多く見られます。建物の形状が複雑になると、その分、壁や屋根の面積が増え、コーナー部分の処理も増えるため、材料費も人件費も高くなります。シンプルな形状にすることで、これらのコストを効果的に削減しています。

もちろん、規格住宅といっても全く自由が利かないわけではありません。多くのメーカーでは、壁紙の色を変えたり、一部の間仕切り壁をなくしたりといった軽微な変更には対応しています。「完全な自由設計」ではない代わりに「コストパフォーマンス」を得る、というのがローコスト住宅の基本的な考え方です。

③ 人件費や広告宣伝費を抑えている

住宅の価格には、建材費や工事費だけでなく、営業担当者の人件費やモデルハウスの維持費、テレビCMなどの広告宣伝費も含まれています。ローコスト住宅メーカーは、これらの間接的なコストを徹底的に削減することで、住宅価格を抑える努力をしています。

具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 総合住宅展示場への出展を減らす: 豪華なモデルハウスは建設費も維持費も高額です。そのため、ローコストメーカーは、等身大のサイズ感や仕様が確認できる、比較的コンパクトなモデルハウスを自社単独で運営したり、Web上のバーチャル展示場を活用したりするケースが増えています。

- 広告戦略の最適化: 大々的なテレビCMなどを避け、住宅情報サイトやSNS、Web広告といった、ターゲットを絞った効率的な広告宣伝に注力します。

- 営業プロセスの効率化: 少数精鋭の営業体制を敷き、一人あたりの担当件数を増やすことで人件費を抑制します。また、オンラインでの打ち合わせを導入するなど、業務の効率化も進めています。

これらの見えにくい部分でのコストカットが、最終的に数百万単位での価格差となって表れるのです。

④ 工事の期間を短縮している

家を建てる期間(工期)が長くなればなるほど、現場で働く職人さんの人件費や、現場管理にかかる費用は増大します。ローコスト住宅は、合理的な工程管理と工法の工夫によって、工期を短縮し、コストを削減しています。

その鍵となるのが、理由②でも触れた「建材のプレカット」です。あらかじめ工場で柱や梁、壁パネルなどを精密に加工しておくことで、現場ではプラモデルのように組み立てる作業が中心となります。これにより、現場での加工作業が大幅に減り、天候に左右されにくくなるため、安定したスケジュールで工事を進めることができます。

また、規格化されたプランに基づいているため、職人さんたちも作業手順に慣れており、効率的に工事を進めることが可能です。一般的な注文住宅の工期が4~6ヶ月程度であるのに対し、ローコスト住宅では3~4ヶ月程度で完成するケースも少なくありません。この工期の短縮が、人件費をはじめとする現場経費の削減に直結し、低価格の実現に貢献しています。

このように、ローコスト住宅の安さは、品質を犠牲にするのではなく、仕入れ、設計、販売、施工という家づくりの全プロセスにおいて、徹底した合理化と効率化を追求した結果なのです。

ローコスト住宅のおすすめハウスメーカーランキング12選

ここからは、数あるハウスメーカーの中から、特に人気と実績のある12社を厳選し、ランキング形式でご紹介します。各社の坪単価の目安、商品の特徴、強みなどを詳しく解説していきます。

このランキングは、坪単価の安さ、商品ラインナップ、企業規模、標準仕様の充実度などを総合的に評価し、独自に作成したものです。順位はあくまで一つの目安として捉え、ご自身の価値観や家づくりで重視するポイントと照らし合わせながら、最適な一社を見つけるための参考にしてください。

| 順位 | ハウスメーカー | 坪単価(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ① | タマホーム | 40万円~70万円台 | 圧倒的な知名度とコストパフォーマンス。適正価格での高品質な住宅提供。 |

| ② | アイダ設計 | 40万円~60万円台 | 888万円の家など衝撃的な価格設定。自社一貫体制によるコスト削減。 |

| ③ | アキュラホーム | 50万円~80万円台 | 「適正価格」を追求。高い自由度と性能を両立。グッドデザイン賞受賞。 |

| ④ | アイフルホーム | 50万円~70万円台 | LIXIL住宅研究所が運営。高い耐震性とキッズデザインが強み。 |

| ⑤ | ヤマダホームズ | 50万円~80万円台 | ヤマダ電機グループ。高性能な住宅設備と長期保証が魅力。 |

| ⑥ | レオハウス | 40万円~70万円台 | 「大人気の家」など分かりやすい商品構成。自由設計にも対応。 |

| ⑦ | ユニバーサルホーム | 50万円~80万円台 | 地熱床システム(1階全面床暖房)が標準。ALC外壁材も特徴。 |

| ⑧ | クレバリーホーム | 60万円~80万円台 | 外壁タイルが標準仕様。メンテナンス性に優れた高級感のある住まい。 |

| ⑨ | 桧家住宅 | 60万円~80万円台 | 全館空調「Z空調」が人気。暮らしを快適にするアイデアが豊富。 |

| ⑩ | 富士住建 | 50万円~60万円台 | 「完全フル装備の家」。高品質な設備が標準で含まれコスパが高い。 |

| ⑪ | アエラホーム | 50万円~70万円台 | 外張り断熱工法による高気密・高断熱住宅。アルミ遮熱材で夏も快適。 |

| ⑫ | イシンホーム | 50万円~80万円台 | 標準仕様が豪華。太陽光発電や家事ラク設備など未来志向の住まい。 |

※坪単価は、プランや仕様、建築エリアによって変動します。最新の情報は各社の公式サイト等でご確認ください。

① タマホーム

「ハッピーライフ、ハッピーホーム、タマホーム」のCMでおなじみのタマホームは、ローコスト住宅のパイオニア的存在であり、業界トップクラスの着工棟数を誇ります。「より良いものをより安く」をモットーに、徹底したコスト管理によって高品質かつ適正価格の住まいを提供しています。

坪単価の目安は40万円~70万円台。主力商品である「大安心の家」は、国産材をふんだんに使用し、長期優良住宅にも標準で対応する高い基本性能が魅力です。耐震等級3を確保し、最長60年の長期保証・点検制度も用意されており、価格だけでなく安心感も重視する方におすすめです。全国に多数の支店やモデルハウスがあるため、気軽に相談しやすい点も大きなメリットです。

参照:タマホーム株式会社公式サイト

② アイダ設計

「888万円の家」など、インパクトのある価格設定で知られるアイダ設計。その安さの秘密は、土地の仕入れから設計、施工、アフターサービスまでを自社で一貫して行う体制にあります。中間マージンを徹底的に排除することで、驚きのコストパフォーマンスを実現しています。

坪単価の目安は40万円~60万円台。規格住宅「BRAVO STANDARD(ブラーボ・スタンダード)」などが人気ですが、自由設計にも対応しており、予算や要望に応じて柔軟な家づくりが可能です。価格を最優先で考えたい、でも基本的な品質は妥協したくないという方に最適な選択肢の一つと言えるでしょう。自社プレカット工場の保有や、設計検査・現場検査の徹底など、品質管理にも力を入れています。

参照:株式会社アイダ設計公式サイト

③ アキュラホーム

「カンナ社長」で知られるアキュラホームは、単なるローコストではなく「適正価格」の住まいづくりを追求するハウスメーカーです。職人さんの手間賃まで含めた約2万項目をデータベース化した独自の「アキュラシステム」を開発し、コストを徹底的に管理。そのノウハウを他の工務店にも提供していることでも有名です。

坪単価の目安は50万円~80万円台と、ローコストの中ではやや高めの価格帯ですが、その分、設計の自由度やデザイン性の高さが魅力です。グッドデザイン賞を多数受賞しており、おしゃれで自分らしい住まいを適正価格で実現したい方に支持されています。高い耐震性と耐久性を備えた「8トン壁」など、住宅性能にも定評があります。

参照:株式会社AQ Group(アキュラホーム)公式サイト

④ アイフルホーム

アイフルホームは、住宅設備・建材の大手メーカーであるLIXIL住宅研究所が運営するハウスメーカーです。フランチャイズ方式で全国展開しており、地域に密着した工務店が施工を担当します。LIXILグループならではの高品質な設備をリーズナブルな価格で導入できるのが最大の強みです。

坪単価の目安は50万円~70万円台。「子どもにも、大人にも、やさしい家」をコンセプトに、子育て世代に向けた「キッズデザイン」を随所に取り入れた家づくりが得意です。また、最高等級の耐震性能に加え、制震システム「EVAS(イーバス)」を搭載することで、繰り返しの地震にも強い安全な住まいを実現しています。

参照:株式会社LIXIL住宅研究所 アイフルホームカンパニー公式サイト

⑤ ヤマダホームズ

家電量販店大手のヤマダ電機を母体とするハウスメーカーです。ヤマダ電機グループの購買力を活かし、高性能な住宅設備や最新の省エネ家電、さらには家具まで含めたトータルコーディネートを強みとしています。

坪単価の目安は50万円~80万円台。「Felidia(フェリディア)」などの主力商品は、高い耐震性や断熱性に加え、最長60年の長期保証「スーパーフル装備保証」が付帯するなど、安心感が非常に高いのが特徴です。住宅購入と同時に家電もお得に揃えたい方や、充実した保証を求める方にとって魅力的な選択肢となります。

参照:株式会社ヤマダホームズ公式サイト

⑥ レオハウス

レオハウスは、「大人気の家」といった分かりやすいネーミングの商品を展開するハウスメーカーです。標準仕様のグレードが高く、耐震性や省エネ性など、住宅の基本性能にこだわっているのが特徴です。かつてタマホームの創業者ファミリーが立ち上げた経緯もあり、コストパフォーマンスの高さには定評があります。

坪単価の目安は40万円~70万円台。ローコストメーカーでありながら、顧客の要望に柔軟に応える自由設計を得意としています。また、地震の揺れを吸収する制震システム「L-SAV(エル-サブ)」や、6面で支える強固な構造躯体など、安全性能へのこだわりも強く、価格と性能、自由度のバランスが取れたハウスメーカーと言えます。

参照:株式会社レオハウス公式サイト

⑦ ユニバーサルホーム

「地面と床下に“砂利”を敷き詰め密閉し、コンクリートで仕上げる」という独自の「地熱床システム」を全戸に採用しているのが、ユニバーサルホームの最大の特徴です。このシステムにより、1階のすべての部屋が床暖房になる「全面床暖房」が標準装備となっており、冬でも家中が暖かい快適な暮らしを実現します。

坪単価の目安は50万円~80万円台。外壁材には、高性能なALC(軽量気泡コンクリート)を採用し、断熱性、遮音性、耐火性に優れた住まいを提供しています。床下浸水のリスクが極めて低い構造であることも、近年の自然災害の増加を考えると大きな安心材料です。寒い地域にお住まいの方や、快適な温熱環境を重視する方におすすめです。

参照:株式会社ユニバーサルホーム公式サイト

⑧ クレバリーホーム

クレバリーホームは、高級感と重厚感のある「外壁タイル」を標準仕様としているのが最大の特徴です。一般的にオプション扱いとなることが多い外壁タイルは、傷や汚れに強く、紫外線による色褪せも少ないため、メンテナンスの手間とコストを大幅に削減できるという大きなメリットがあります。

坪単価の目安は60万円~80万円台と、ローコスト住宅の中では高価格帯に入りますが、将来的なメンテナンス費用(塗り替えなど)を考慮すると、トータルコストではお得になる可能性があります。独自の「プレミアム・ハイブリッド構法」により、高い耐震性も確保。「いつまでも美しく、強い家」を求める方に最適なハウスメーカーです。

参照:株式会社クレバリーホーム公式サイト

⑨ 桧家住宅

「Z空調(ゼックウチョウ)」という全館空調システムで高い知名度を誇るハウスメーカーです。小屋裏や屋上を活用した収納やプライベート空間、コミュニケーションが深まるキッチン周りの動線設計など、暮らしを楽しく快適にするユニークなアイデアを数多く提案しています。

坪単価の目安は60万円~80万円台。Z空調は、エアコン2台で家中の温度を快適に保つことができるため、初期費用はかかりますが、ランニングコストを抑えつつ、ヒートショックのリスクを低減できると人気です。デザイン性も高く、機能性と遊び心を両立させた住まいづくりをしたい方に支持されています。

参照:株式会社ヒノキヤグループ公式サイト

⑩ 富士住建

埼玉県を中心に展開する地域密着型のハウスメーカーで、「完全フル装備の家」というコンセプトを掲げています。その名の通り、通常はオプションとなるような高品質な設備(システムキッチン、ユニットバス、エアコン、カーテン、LED照明など)が、最初から標準仕様として価格に含まれているのが最大の特徴です。

坪単価の目安は50万円~60万円台。坪単価だけ見ると平均的ですが、標準装備の充実度を考えると、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。後から追加費用が発生する心配が少なく、資金計画が立てやすいのも大きなメリット。「あれこれ選ぶのは面倒」「良い設備を標準でつけたい」という方にぴったりのハウスメーカーです。

参照:株式会社富士住建公式サイト

⑪ アエラホーム

アエラホームは、家の快適性を大きく左右する「断熱性能」に徹底的にこだわっているハウスメーカーです。柱の外側から家全体を断熱材ですっぽりと覆う「外張り断熱工法」を採用し、高い気密性と断熱性を実現しています。

坪単価の目安は50万円~70万円台。外張り断熱に加えて、屋根にはアルミ製の遮熱材を使用することで、夏場の太陽熱の侵入を大幅にカット。「夏涼しく、冬暖かい」一年中快適な室内環境を、省エネで実現します。冷暖房の効率が良いため、光熱費を抑えたい方や、家の性能を重視する方に適しています。

参照:アエラホーム株式会社公式サイト

⑫ イシンホーム

イシンホームは、「家事時間1/2設計」や「減災設備」など、共働き世帯や子育て世代の暮らしをサポートするアイデアを豊富に盛り込んだ家づくりをしています。標準仕様のレベルが非常に高く、高性能な太陽光発電システムや、ウイルス対策フィルター付きの24時間換気システムなどが標準で搭載されている商品もあります。

坪単価の目安は50万円~80万円台。初期費用はローコスト住宅としては高めになる傾向がありますが、太陽光発電による売電収入や、高い省エネ性能による光熱費削減を考慮すると、長期的な視点では経済的なメリットが大きい場合があります。未来の暮らしを見据えた、賢く快適な住まいを求める方におすすめです。

参照:イシン・ホールディングス株式会社公式サイト

ローコスト住宅を建てる3つのメリット

ローコスト住宅を選ぶ最大の動機は、やはりその「価格」にあります。しかし、そのメリットは単に初期費用が安いというだけにとどまりません。ここでは、ローコスト住宅を建てることによって得られる3つの大きなメリットについて、より深く掘り下げて解説します。

① 建築費用を安く抑えられる

これはローコスト住宅が持つ最も直接的で、最大のメリットです。一般的な注文住宅に比べて、建物本体にかかる費用を数百万円単位で削減できる可能性があります。

例えば、延床面積35坪の家を建てる場合を考えてみましょう。

- 一般的な注文住宅(坪単価80万円):35坪 × 80万円 = 2,800万円

- ローコスト住宅(坪単価50万円):35坪 × 50万円 = 1,750万円

この単純計算だけでも、実に1,000万円以上の差が生まれます。もちろん、これは本体価格のみの比較であり、実際には付帯工事費や諸費用がかかりますが、それでも総額で大きな差が出ることは間違いありません。

この浮いた分の予算を、家づくりやその後の暮らしに有効活用できるのが大きな魅力です。

- 土地の選択肢が広がる: 建物の予算を抑えられた分、土地の購入費用に充てることができます。これにより、駅に近い、学区が良い、周辺環境が充実しているなど、より希望に近い立地の土地を選べる可能性が高まります。

- インテリアや家具にこだわる: 建物はシンプルに抑え、その分、質の良い家具やおしゃれなインテリア、高性能な家電にお金をかけるという選択もできます。

- 外構(庭や駐車場)を充実させる: 予算の都合で後回しにされがちな庭づくりやカーポートの設置なども、最初から計画に盛り込む余裕が生まれます。

- 将来のための貯蓄に回す: 抑えられた費用を、子どもの教育資金や老後資金として貯蓄に回すことで、将来の安心に繋げられます。

このように、建築費用を抑えることは、家づくり全体の満足度を高め、より豊かなライフプランを実現するための強力な武器となり得るのです。

② 住宅ローンの返済負担が軽くなる

マイホーム購入者のほとんどが利用する住宅ローン。建築費用が安く抑えられるということは、必然的に住宅ローンの借入額も少なくて済むことを意味します。これは、月々の返済額、そして総返済額の軽減に直結します。

例えば、4,000万円を借りる場合と、3,000万円を借りる場合で、返済額がどのくらい変わるかシミュレーションしてみましょう。(金利1.5%、35年元利均等返済、ボーナス払いなしの場合)

| 借入額 | 月々の返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| 4,000万円 | 約122,000円 | 約5,140万円 |

| 3,000万円 | 約92,000円 | 約3,855万円 |

この例では、借入額が1,000万円違うだけで、月々の返済額に約3万円、総返済額では約1,285万円もの差が生まれます。

月々3万円の負担軽減は、家計に大きなゆとりをもたらします。その分を家族でのレジャーや趣味、自己投資に使うこともできますし、繰り上げ返済の原資にして、さらに返済期間を短縮することも可能です。

また、借入額が少ないことは、将来の不測の事態に対するリスクヘッジにもなります。例えば、収入の減少や金利の上昇といった状況変化が起こった際にも、返済負担が軽ければ乗り越えやすくなります。精神的な安心感を得られることも、住宅ローンの負担が軽くなることの大きなメリットと言えるでしょう。

③ 資金計画が立てやすい

ローコスト住宅の多くは、設計や仕様がある程度パッケージ化された「規格住宅」です。これは、自由度が低いという側面もありますが、一方で「価格が明瞭で分かりやすい」という大きなメリットに繋がります。

フルオーダーの注文住宅では、設計を進める中で「もっとこうしたい」という要望が次々と出てきて、打ち合わせを重ねるたびに金額が膨れ上がっていく…というケースが少なくありません。最終的に、当初の予算を大幅にオーバーしてしまうことも珍しくないのです。

その点、ローコスト住宅は、標準仕様でできることと、オプションで追加料金がかかることが明確に区分されています。商品プランごとに「本体価格〇〇万円」と提示されており、オプションもリスト化されていることが多いため、契約前におおよその総額を把握しやすいのが特徴です。

これにより、予算オーバーのリスクを最小限に抑え、安心して家づくりを進めることができます。どこまでが標準で、何を追加すればいくらかかるのかが事前に分かるため、自分たちの予算内で「できること」と「諦めること」の判断がしやすくなります。

このように、資金計画の見通しがつきやすいことは、特に予算に限りがある若い世代や、初めて家を建てる方にとって、非常に大きな安心材料となるのです。

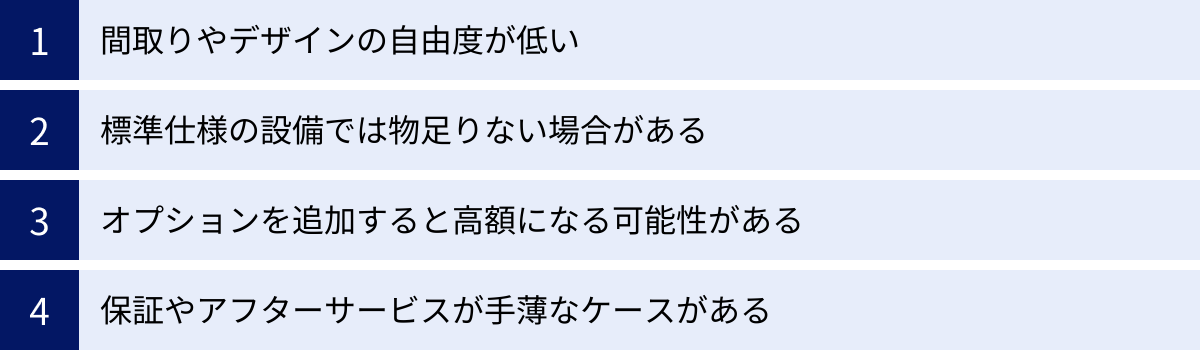

ローコスト住宅で注意したい4つのデメリット

多くのメリットがある一方で、ローコスト住宅にはその価格を実現するための「制約」も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、自分たちの理想の家づくりと合致するかどうかを冷静に判断することが、後悔しないための重要なポイントです。ここでは、特に注意したい4つのデメリットを解説します。

① 間取りやデザインの自由度が低い

ローコスト住宅が安価である最大の理由の一つが「設計・間取りの規格化」です。これは、コスト削減に大きく貢献する反面、家づくりにおける自由度が低くなるというデメリットに直結します。

フルオーダーの注文住宅であれば、建築士と相談しながら、土地の形状やライフスタイルに合わせて、壁の位置、窓の大きさや数、廊下の幅まで、ミリ単位でこだわりの空間を創り上げることが可能です。

一方、ローコスト住宅(特に規格住宅)では、あらかじめ用意された数十から数百のプランの中からベースとなる間取りを選び、それを基に家づくりを進めます。メーカーによっては、壁紙や床材の色の変更、一部の間仕切り壁の撤去といった軽微なカスタマイズは可能ですが、以下のような大幅な変更は難しい場合がほとんどです。

- 特殊な形状の土地に合わせた設計

- 吹き抜けやスキップフロアといった複雑な空間構成

- 窓のサイズや位置の大幅な変更

- 構造に関わる壁の移動や撤去

そのため、「家づくりに強いこだわりがある」「雑誌で見たような個性的なデザインの家にしたい」といった方にとっては、物足りなさを感じる可能性があります。自分たちが家づくりにおいて何を最も重視するのか(価格なのか、自由度なのか)を明確にしておくことが重要です。

② 標準仕様の設備では物足りない場合がある

コストを抑えるため、ローコスト住宅の標準仕様で採用されているキッチン、バス、トイレ、洗面台などの住宅設備は、ベーシックなグレードのものが多い傾向にあります。

もちろん、日常生活を送る上で機能的に問題があるわけではありません。しかし、最新の多機能な設備や、デザイン性の高い設備に憧れがある方にとっては、「少し物足りない」「安っぽく感じる」と感じてしまうかもしれません。

例えば、キッチンであれば、標準仕様では食洗機やIHクッキングヒーターが付いていなかったり、収納がシンプルな開き戸タイプだったりします。浴室であれば、浴室乾燥機がオプションであったり、浴槽の素材が基本的なものだったりすることがあります。

特に注意が必要なのが、モデルハウスの見学です。モデルハウスは、多くの人の目を引くために、豪華なオプション仕様になっていることがほとんどです。「このキッチン素敵だな」と思っても、それが標準仕様なのか、高額なオプションなのかを冷静に見極める必要があります。「標準仕様で建てた場合の家」をイメージしながら見学し、気になる設備については一つひとつ、標準かオプションかを確認する姿勢が大切です。

③ オプションを追加すると高額になる可能性がある

前述のデメリット②と関連しますが、標準仕様に物足りなさを感じて、あれもこれもとオプションを追加していくと、最終的な金額が膨れ上がり、もはやローコストとは言えない価格になってしまうことがあります。これは「オプション地獄」とも呼ばれ、ローコスト住宅で最も陥りやすい失敗の一つです。

例えば、以下のような項目はオプション扱いになることが多く、積み重なると大きな金額になります。

- 食洗機、カップボード(食器棚)

- 浴室乾燥機、タンクレストイレ

- 床材や壁紙のグレードアップ

- 造作棚やニッチ(飾り棚)の設置

- コンセントや照明の増設

- バルコニーの拡張

最初は「1,500万円で家が建つ」と思っていたのに、希望を詰め込んでいったら、最終的な見積もりが2,000万円を超えてしまった…というケースは決して珍しくありません。

これを避けるためには、契約前に「標準仕様でどこまで満足できるか」を徹底的に確認することが重要です。そして、どうしても譲れないオプションだけを厳選し、その費用も含めて総額が予算内に収まるかどうかをシミュレーションする必要があります。安さというメリットを活かすためには、どこかで割り切る決断も必要になるのです。

④ 保証やアフターサービスが手薄なケースがある

住宅は建てて終わりではなく、長年にわたって住み続けるものです。そのため、万が一の不具合に備えた保証や、定期的なメンテナンスを行うアフターサービスは非常に重要です。

法律で義務付けられている「住宅瑕疵担保責任保険(引き渡しから10年間の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の保証)」は、どのハウスメーカーで建てても付いてきます。しかし、それ以上の長期保証や、無料の定期点検の内容については、ハウスメーカーによって大きな差があります。

大手ハウスメーカーの中には、最長60年といった超長期保証を掲げ、無料点検の回数も多いところがあります。一方で、ローコスト住宅メーカーの中には、保証期間が法律で定められた10年のみであったり、定期点検が有料であったり、回数が少なかったりするケースも見られます。

もちろん、すべてのローコストメーカーの保証が手薄というわけではなく、タマホームやヤマダホームズのように充実した長期保証を用意している会社もあります。

重要なのは、契約前に保証やアフターサービスの内容を細かく確認することです。「保証期間は何年か」「保証延長の条件は何か(有償メンテナンスが必要かなど)」「無料の定期点検は何年目まで、何回実施されるのか」といった点を書面でしっかりと確認し、納得した上で契約するようにしましょう。

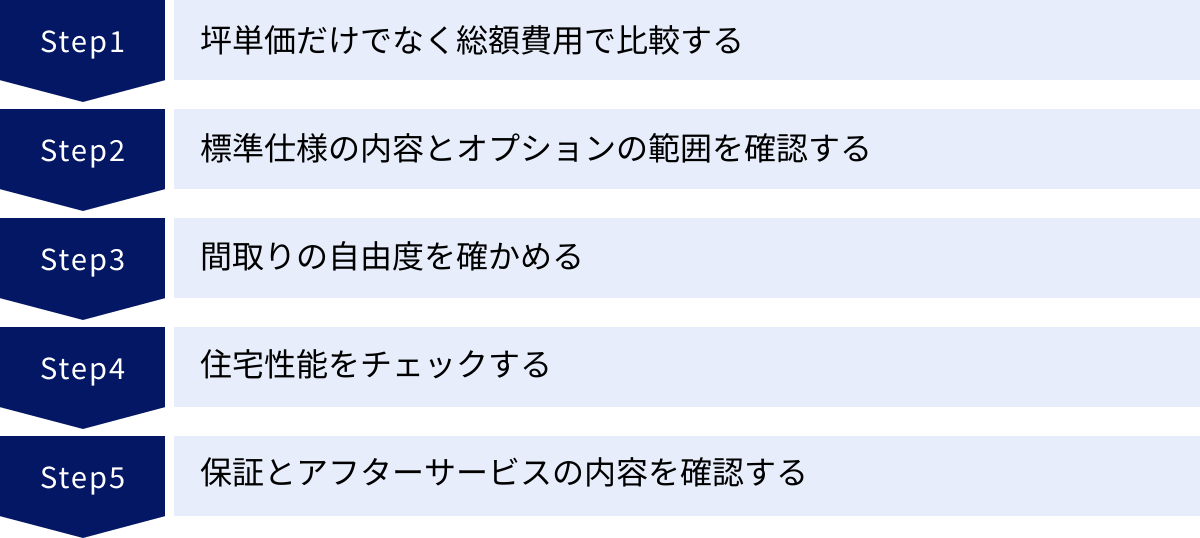

後悔しない!ローコスト住宅のハウスメーカー選び5つのポイント

ローコスト住宅は魅力的な選択肢ですが、そのメリットを最大限に活かし、デメリットを回避するためには、ハウスメーカー選びが極めて重要になります。ここでは、後悔しないために押さえておくべき5つのチェックポイントを具体的に解説します。

① 坪単価だけでなく総額費用で比較する

広告などで目にする「坪単価〇〇万円」というキャッチーな数字だけに惹かれてハウスメーカーを決めるのは非常に危険です。前述の通り、住宅の建築には本体工事費以外にも、様々な費用がかかります。

本当に重要なのは、実際に支払うことになる「総額費用」で比較検討することです。複数の気になるハウスメーカーから、同じような条件(延床面積、間取りの希望など)で見積もりを取り、総額を比較しましょう。

本体工事費以外にかかる費用も確認する

見積もりを依頼する際は、必ず「総額」での提示をお願いし、その内訳を細かく確認することが重要です。特に以下の2つの費用がどこまで含まれているかを確認してください。

- 付帯工事費(別途工事費): これは、建物本体を建てる以外に必須となる工事の費用です。具体的には、古い家の解体費用、地盤が弱い場合の地盤改良工事費、敷地に水道やガスを引き込むための工事費、庭や駐車場を作る外構工事費、エアコン設置工事費などが挙げられます。これらの費用が本体価格とは別で、数百万円単位でかかることが一般的です。「どこまでの工事が見積もりに含まれているか」はメーカーによって異なるため、必ず確認が必要です。

- 諸費用: 工事以外で必要になる費用です。住宅ローンの手数料や保証料、建物の登記費用、不動産取得税、火災保険料、印紙税、引っ越し費用などが含まれます。これらも総額の5%~10%程度かかるため、あらかじめ予算に組み込んでおく必要があります。

A社は坪単価40万円だが付帯工事費が400万円、B社は坪単価50万円だが付帯工事費の多くがコミコミで別途費用は100万円、という場合、総額ではB社の方が安くなる可能性もあります。坪単価という入り口の数字に惑わされず、出口となる総額で冷静に判断しましょう。

② 標準仕様の内容とオプションの範囲を確認する

「標準仕様」は、そのハウスメーカーのコストパフォーマンスを測る上で非常に重要な指標です。何が標準で含まれていて、何がオプション(追加料金)になるのかを、契約前に徹底的に確認してください。

モデルハウスはオプション満載の「見せるための家」であることが多いです。実際の標準仕様を確認するためには、モデルハウスだけでなく、そのメーカーが建てた「完成見学会」に参加するのがおすすめです。そこでは、施主が実際に住むための、よりリアルな仕様を確認できます。

確認すべきポイントは多岐にわたります。

- 住宅設備: キッチン(食洗機、コンロの種類)、浴室(乾燥機、暖房)、トイレ(タンクの有無)、洗面台のグレードなど。

- 内装: 床材、壁紙、建具(ドア)の種類やデザインの選択肢。

- 外装: 屋根材、外壁材の種類。

- その他: 窓の種類(ペアガラスか、樹脂サッシかなど)、網戸、シャッター、カーテンレール、照明器具、コンセントの数など。

これらの項目について詳細な仕様書をもらい、一つひとつチェックしていくことで、「この価格でここまで付いているならお得だ」あるいは「これだとオプションだらけで高くなりそうだ」といった判断ができます。

③ 間取りの自由度を確かめる

ローコスト住宅は規格化されていることが多いですが、その自由度のレベルはメーカーや商品プランによって様々です。自分たちがどの程度の自由度を求めているのかを考え、それが実現可能かどうかを確認しましょう。

- 完全な規格住宅: 用意されたプランから選ぶだけで、間取りの変更は一切できないタイプ。コストを最優先する方向けです。

- セミオーダータイプ: 基本プランをベースに、壁の位置をずらす、部屋を一つなくしてリビングを広くする、といった軽微な変更が可能なタイプ。多くのローコスト住宅がこのタイプです。

- 自由設計対応タイプ: ローコストメーカーの中にも、アキュラホームやレオハウスのように、自由設計に対応している会社もあります。ただし、規格住宅に比べて坪単価は高くなる傾向があります。

「リビングは絶対に20畳以上ほしい」「書斎として使える2畳のスペースがほしい」といった譲れない要望がある場合は、それが実現可能かどうかを最初の段階で必ず確認しましょう。規格プランの中に理想に近いものがあるか、あるいはどの程度の変更なら対応してもらえるのかを具体的に質問することが大切です。

④ 住宅性能をチェックする

「安かろう悪かろう」の家を建てて後悔しないために、価格だけでなく、住宅の基本的な性能もしっかりとチェックしましょう。特に重要なのが「耐震性」「断熱性」です。

- 耐震性: 地震が多い日本において、最も重要な性能の一つです。住宅性能表示制度における「耐震等級」が分かりやすい指標となります。等級1は建築基準法で定められた最低限の基準、等級2はその1.25倍、等級3はその1.5倍の強度があることを示します。多くのローコストメーカーが最高等級である耐震等級3を標準としていますが、必ず確認しましょう。また、地震の揺れを吸収する「制震ダンパー」などがオプションで付けられるかも確認すると良いでしょう。

- 断熱性: 断熱性能は、夏の涼しさや冬の暖かさといった住み心地、そして毎月の光熱費に直結します。これも住宅性能表示制度の「断熱等性能等級」で確認できます。2025年からは等級4が義務化されますが、より高い性能を持つ等級5、6、7を目指すメーカーも増えています。どのような断熱材(グラスウール、発泡ウレタンなど)を、どのような工法(充填断熱、外張り断熱)で施工しているのかも確認ポイントです。

これらの性能は、カタログやウェブサイトだけでは分かりにくい部分もあるため、営業担当者に直接質問し、具体的な数値や根拠を示してもらうことが重要です。

⑤ 保証とアフターサービスの内容を確認する

家は建てて終わりではありません。長く安心して暮らすためには、引き渡し後の保証とサポート体制が不可欠です。

- 保証内容の確認: 法律で定められた10年の瑕疵担保責任保険に加え、メーカー独自の延長保証があるかを確認します。保証を延長するために、有償のメンテナンス工事が必須条件となっていないか(いわゆる「抱き合わせ商法」でないか)も重要なチェックポイントです。

- アフターサービス(定期点検)の確認: 引き渡し後、「何年目に」「何回」「無料で」点検に来てくれるのかを具体的に確認します。点検の項目や、不具合が見つかった場合の対応についても聞いておきましょう。

- 会社の安定性: 長期にわたる保証やサービスも、会社が存続してこそ意味があります。会社の経営状況や、地域での施工実績なども、判断材料の一つになります。

これらのポイントを総合的に比較検討し、価格だけでなく、品質、自由度、そして将来の安心感まで含めて、自分たちの価値観に最も合うハウスメーカーを選ぶことが、後悔しないローコスト住宅づくりの鍵となります。

まとめ

マイホームという大きな夢を、より現実的なものにしてくれるローコスト住宅。この記事では、その定義から安さの秘密、具体的なハウスメーカー、メリット・デメリット、そして後悔しないための選び方まで、多角的に解説してきました。

改めて重要なポイントを整理すると、以下のようになります。

- ローコスト住宅の安さは、手抜きではなく企業努力の賜物: 建材の大量仕入れ、設計の規格化、経費削減など、徹底した合理化によって低価格を実現しています。

- メリットは費用面だけではない: 建築費用を抑えられるだけでなく、住宅ローンの負担軽減や、明朗会計による資金計画の立てやすさも大きな魅力です。

- デメリット(制約)の理解が不可欠: 間取りの自由度の低さや、標準仕様の物足りなさといった側面も存在します。オプションを追加しすぎると、かえって高額になる可能性も認識しておく必要があります。

- ハウスメーカー選びは「総額」と「仕様」が鍵: 広告の坪単価に惑わされず、付帯工事費や諸費用を含めた総額で比較すること。そして、標準仕様でどこまで満足できるかを見極めることが最も重要です。

- 性能と保証も忘れずにチェック: 価格だけでなく、耐震性や断熱性といった基本性能、そして引き渡し後の長期保証やアフターサービスの内容も、安心して長く暮らすためには欠かせない判断基準です。

ローコスト住宅は、「家にお金をかけすぎず、その分、暮らしや趣味、将来のための貯蓄を豊かにしたい」と考える現代の価値観にマッチした、非常に賢い選択肢と言えます。

しかし、すべての人にとって最適な選択とは限りません。家づくりに強いこだわりや、完全な自由設計を求める方には、物足りない部分もあるでしょう。大切なのは、ローコスト住宅のメリットとデメリットを正しく天秤にかけ、自分たちのライフスタイルや価値観、そして予算に本当に合っているかどうかを見極めることです。

この記事でご紹介したランキングや選び方のポイントを参考に、ぜひ複数のハウスメーカーの情報を集め、実際にモデルハウスや見学会に足を運んでみてください。そして、担当者とじっくりと話し合い、信頼できるパートナーを見つけることが、理想のマイホーム実現への確実な一歩となるはずです。