マイホームの購入は、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。その重要なパートナーとなるのが、住宅を建築・販売するハウスメーカーや工務店です。特に「大手ハウスメーカー」は、テレビCMや住宅展示場でおなじみであり、そのブランド力や信頼性から多くの人々の選択肢となっています。

しかし、ひとくちに大手ハウスメーカーと言っても、その数は多く、各社それぞれに独自の強みや特徴、価格帯があります。「どのハウスメーカーが自分たちの理想の家づくりに合っているのか」「そもそも工務店とは何が違うのか」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、大手ハウスメーカーの定義やメリット・デメリットといった基本的な知識から、主要15社の特徴、価格、工法を徹底的に比較・解説します。さらに、後悔しないためのハウスメーカーの選び方や、契約前に知っておくべき注意点まで、網羅的にご紹介します。

これから家づくりを始める方も、すでに複数のメーカーを比較検討中の方も、この記事を読めば、ご自身の価値観やライフスタイルに最適なパートナーを見つけるための一助となるはずです。

目次

大手ハウスメーカーとは?

家を建てようと考えたとき、多くの人がまず思い浮かべるのが「大手ハウスメーカー」の存在でしょう。しかし、具体的にどのような会社を「大手」と呼ぶのか、明確な定義を説明できる人は意外と少ないかもしれません。一般的に、大手ハウスメーカーとは、特定の都道府県だけでなく、広範囲のエリア、あるいは全国的に事業を展開し、年間着工棟数が多く、高いブランド力と知名度を持つ住宅会社を指します。

その多くは、テレビCMや新聞広告などのマスマーケティングを積極的に行い、各地の総合住宅展示場にモデルハウスを出展しているため、消費者にとって非常に身近な存在です。また、長年の実績と研究開発によって培われた独自の技術や工法を持ち、耐震性や断熱性、省エネ性といった住宅性能の高さを強みとしています。

部材の多くを自社工場で生産・加工する「工業化住宅」の比率が高いのも特徴で、これにより、現場での作業を効率化し、職人の技術力に左右されにくい安定した品質の住まいを提供しています。

工務店や設計事務所との違い

家づくりの依頼先は、大手ハウスメーカーだけではありません。地域に根ざした「工務店」や、デザインを専門とする「設計事務所」も有力な選択肢です。それぞれに異なる特徴があり、自分の理想の家づくりに最も適したパートナーを選ぶためには、その違いを正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、大手ハウスメーカー、工務店、設計事務所の三者を、さまざまな観点から比較してみましょう。

| 比較項目 | 大手ハウスメーカー | 工務店 | 設計事務所 |

|---|---|---|---|

| 対応エリア | 全国または広域 | 地域密着型が多い | 全国対応も可能だが地域性が強い |

| 設計の自由度 | △(規格内での自由設計) | 〇(比較的自由度が高い) | ◎(最も自由度が高い) |

| デザイン性 | 〇(各社の特色がある) | △~〇(工務店による) | ◎(施主の要望を最大限反映) |

| 品質 | ◎(工業化により安定) | △~◎(職人の腕に依存) | 〇(設計と監理で品質を確保) |

| 工期 | 〇(比較的短い) | △(長くなる傾向) | △(長くなる傾向) |

| 価格 | △(高価格帯) | ◎(コストパフォーマンスが高い) | △(設計・監理料が別途必要) |

| 保証・アフター | ◎(手厚く長期的) | △(会社規模による) | △(施工会社に依存) |

| ブランド力 | ◎(高い知名度と信頼性) | △(地域での評判が中心) | △(建築家個人の知名度による) |

【大手ハウスメーカーの特徴】

大手ハウスメーカーの最大の魅力は、品質の安定性、最新技術、そしてブランド力に裏打ちされた安心感です。自社で研究開発部門を持ち、耐震技術や高断熱仕様、スマートホーム設備などを積極的に導入しています。部材を工場で生産する工業化住宅が主流のため、現場での施工精度が安定しており、工期も比較的短い傾向にあります。また、企業の体力があるため、長期にわたる保証や充実したアフターサービスが期待でき、倒産リスクが低いのも大きなメリットです。

一方で、広告宣宣伝費や研究開発費、モデルハウスの維持費などが建築費用に含まれるため、価格は高めになる傾向があります。また、規格化された商品がベースにあるため、設計の自由度には一定の制約があり、「完全オーダーメイド」の家づくりを求める場合には、物足りなさを感じる可能性もあります。

【工務店の特徴】

工務店は、特定の地域に密着して事業を展開している建設会社です。大手ハウスメーカーのような規格品ではなく、施主の要望に合わせて一から家を造る「注文住宅」を得意とするところが多く、設計の自由度は比較的高いと言えます。地域での評判が生命線であるため、丁寧な施工や柔軟な対応が期待できます。また、大手のような大規模な広告宣伝を行わないため、同等の仕様であれば建築費用を抑えられる傾向にあります。

ただし、品質は現場の職人の技術力に大きく左右されるため、工務店によって仕上がりに差が出やすい点がデメリットです。また、会社の規模によっては、長期保証やアフターサービスの体制が大手ほど充実していない場合もあります。信頼できる工務店を見極めるためには、過去の施工事例や地域での評判を十分に調査することが不可欠です。

【設計事務所の特徴】

設計事務所は、住宅の設計と工事監理を専門に行う組織です。最大の強みは、比類のない設計の自由度とデザイン性の高さです。建築家が施主のライフスタイルや価値観、土地の特性などを深く読み解き、唯一無二の空間を創造します。既製品にとらわれない斬新な間取りや、こだわりの素材を活かしたデザインなど、徹底的にこだわりたい人にとっては最適な選択肢です。また、設計事務所は施主の代理人として、施工を行う工務店が設計図通りに工事を進めているかを厳しくチェック(工事監理)するため、施工品質の確保にもつながります。

注意点としては、建築費とは別に「設計・監理料」(一般的に建築費の10%~15%程度)が必要になることです。また、設計から施工会社の選定、工事監理と、プロセスが複雑になるため、工期は長くなる傾向があります。建築家との相性が家づくりの質を大きく左右するため、価値観を共有できるパートナーを見つけることが成功の鍵となります。

このように、それぞれにメリット・デメリットが存在します。「ブランドの安心感と最新性能を重視するなら大手ハウスメーカー」「地域に根ざした柔軟な対応とコストを重視するなら工務店」「デザインや個性を何よりも追求するなら設計事務所」といったように、自分が家づくりにおいて何を最も大切にしたいのかを明確にすることが、最適なパートナー選びの第一歩となります。

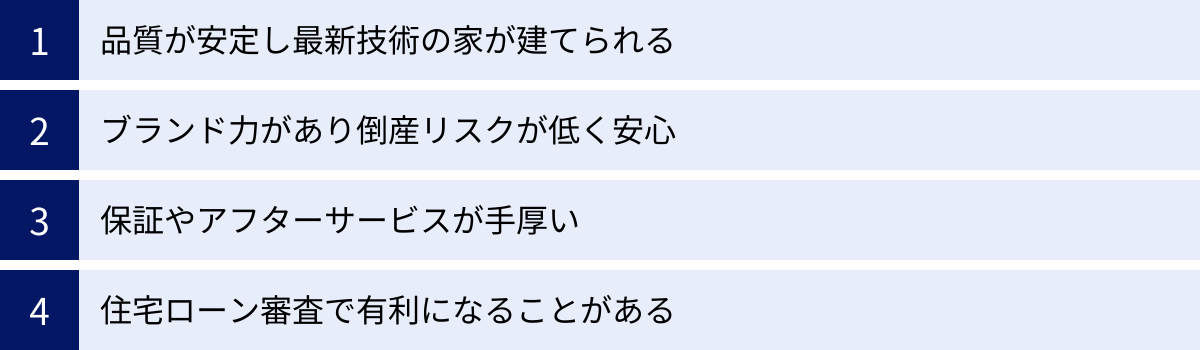

大手ハウスメーカーで家を建てるメリット

数ある選択肢の中から、あえて大手ハウスメーカーを選ぶことには、どのような利点があるのでしょうか。ここでは、多くの人が大手ハウスメーカーに魅力を感じる4つの主要なメリットについて、詳しく解説していきます。これらのメリットを理解することで、なぜ大手ハウスメーカーが多くの支持を集めているのかが明確になります。

品質が安定しており最新技術の家が建てられる

大手ハウスメーカーで家を建てる最大のメリットの一つは、誰が建てても一定以上の高い品質が確保されることです。これは、多くのハウスメーカーが「工業化住宅」というシステムを採用していることに起因します。

工業化住宅とは、住宅の部材(壁、床、天井、柱など)の多くを、天候に左右されない管理の行き届いた自社工場で生産し、現場ではそれらを組み立てることを主とする建築方法です。木材のプレカットはもちろん、壁パネルの組み立てや外壁の塗装までを工場内で行うメーカーもあります。これにより、以下のような利点が生まれます。

- 品質の均一化: 現場で働く職人の技術力や経験、その日のコンディションによる品質のばらつきを最小限に抑えられます。全国どこで建てても、同じ高品質な住宅が実現します。

- 精度の向上: コンピュータ制御された機械によって部材が精密に加工されるため、寸法誤差が少なく、高い気密性や断熱性を確保しやすくなります。

- 工期の短縮: 現場での作業が「組み立て」中心となるため、天候の影響を受けにくく、従来工法に比べて工期を大幅に短縮できます。工期が短いことは、仮住まいの家賃やローンの金利負担を軽減することにも繋がります。

さらに、大手ハウスメーカーは企業としての体力があり、研究開発に多額の投資を行っているため、常に最新の住宅技術を取り入れた家づくりが可能です。例えば、以下のような技術が挙げられます。

- 先進の耐震・制震技術: 巨大地震の揺れを吸収・低減する独自の制震ダンパーや、強固な構造体の開発に力を入れています。実物大のモデルハウスで振動実験を繰り返し行い、その安全性を実証しているメーカーも少なくありません。

- 高い断熱・省エネ性能: 国が推進するZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を標準仕様でクリアするメーカーが増えています。高断熱の壁や窓、高効率の空調・給湯システム、太陽光発電システムなどを組み合わせることで、光熱費を抑え、環境にも家計にも優しい暮らしを実現します。

- スマートホーム技術: IoT技術を活用し、スマートフォン一つで照明やエアコン、給湯器、シャッターなどを遠隔操作できるシステムを導入しています。エネルギーの使用状況を「見える化」したり、AIが学習して最適な運転を自動で行ったりと、より快適で便利な生活をサポートします。

これらの高品質な部材と最新技術が組み合わさることで、長期間にわたって安心・安全・快適に暮らせる住まいが手に入るのです。これは、地域密着型の工務店ではなかなか真似のできない、大手ハウスメーカーならではの大きな強みと言えるでしょう。

ブランド力があり倒産リスクが低く安心

家は、建てて終わりではありません。完成してから何十年という長い期間、家族の暮らしを支える基盤となります。だからこそ、その家を建てた会社が、将来にわたって存続し続けてくれるかどうかは、非常に重要な問題です。

その点において、大手ハウスメーカーは、その高い知名度と社会的な信用力、そして安定した経営基盤により、倒産のリスクが極めて低いという大きな安心感を提供してくれます。企業の信用調査会社が発表するデータを見ても、大手ハウスメーカーは総じて高い評価を得ており、健全な財務状況であることがうかがえます。

万が一、建築中に施工会社が倒産してしまった場合、工事が中断し、支払った着手金が戻ってこない、新たな施工会社を探さなければならないなど、施主は甚大な被害を被ります。また、完成後であっても、保証期間内に不具合が見つかった際に、会社が存続していなければ保証や修理を受けることができません。

大手ハウスメーカーを選ぶということは、こうした「万が一のリスク」を限りなく低減させるための保険とも言えます。長年にわたって多くの住宅を供給し続けてきた実績は、それ自体が信頼の証です。この「ブランド力」は、単なるイメージだけでなく、企業の持続可能性を示す重要な指標であり、施主にとっては何物にも代えがたい安心材料となるのです。

保証やアフターサービスが手厚い

住宅の品質を長期間維持するためには、定期的なメンテナンスと、万が一の不具合に対応してくれる保証制度が不可欠です。大手ハウスメーカーは、この保証・アフターサービス体制が非常に充実している点も大きなメリットです。

住宅の保証には、法律で定められた義務があります。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」については、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を事業者が負うことになっています。

しかし、大手ハウスメーカーの多くは、この法律で定められた10年を大幅に超える、独自の長期保証制度を設けています。

- 初期保証20年~30年: 多くのメーカーが、初期保証として20年や30年といった期間を設定しています。

- 最長60年保証: 定期的な点検と有償メンテナンス工事を実施することを条件に、保証期間を最長で60年まで延長できるプログラムを用意しているメーカーもあります。

これらの長期保証を支えているのが、専門部署によるきめ細やかなアフターサービス体制です。多くのメーカーでは、引き渡し後、数ヶ月、1年、2年、5年、10年といったタイミングで専門のスタッフによる定期点検を実施し、住まいの状態をチェックしてくれます。

また、24時間365日対応のコールセンターを設置しているメーカーも多く、水漏れや設備の故障といった急なトラブルが発生した際にも、迅速に対応してもらえる体制が整っています。家に関するあらゆる相談事を一手に引き受けてくれる「オーナー様専用サイト」やサポート窓口の存在は、暮らし始めた後の安心感を大きく高めてくれるでしょう。

このように、建てた後も長期にわたって住まいを見守り続けてくれる手厚いサポート体制は、大手ハウスメーカーならではの大きな魅力です。

住宅ローン審査で有利になることがある

住宅購入の際には、ほとんどの人が住宅ローンを利用します。住宅ローンの審査は、申込者個人の年収や勤務先、勤続年数、信用情報などが総合的に判断されますが、実は、どのハウスメーカーで家を建てるかという点も、間接的に影響を与えることがあります。

多くの大手ハウスメーカーは、特定の金融機関と提携し、「提携住宅ローン」という独自のローン商品を用意しています。この提携ローンを利用すると、以下のようなメリットが期待できる場合があります。

- 金利の優遇: 一般の住宅ローンに比べて、金利が引き下げられることがあります。長期間にわたる返済総額を考えると、わずかな金利差でも大きな差額になります。

- 手続きの簡素化: ハウスメーカーの担当者が金融機関との窓口になってくれるため、煩雑な申し込み手続きがスムーズに進みます。必要書類の案内や準備のサポートも受けられるため、施主の負担が軽減されます。

- 審査の優遇: これは公に謳われるものではありませんが、金融機関にとって、大手ハウスメーカーの建物は資産価値が安定しており、貸し倒れリスクが低いと評価される傾向があります。また、メーカー側で顧客の情報をある程度把握しているため、審査がスムーズに進みやすいと言われています。

もちろん、提携ローンが誰にとっても最適とは限りません。自分で探したネット銀行などのほうが金利が低いケースもあります。しかし、選択肢の一つとして、有利な条件のローンをメーカー側から提案してもらえる可能性があるというのは、大きなメリットと言えるでしょう。特に、ローンの審査に不安がある方にとっては、心強いサポートとなります。

大手ハウスメーカーで家を建てるデメリット

多くのメリットがある一方で、大手ハウスメーカーでの家づくりには、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。メリットとデメリットの両方を正しく理解し、自分たちの家づくりにとって何が重要かを見極めることが、後悔しない選択につながります。ここでは、主な2つのデメリットについて掘り下げていきます。

建築費用が高くなる傾向がある

大手ハウスメーカーを選ぶ際に、最も大きなハードルとなるのが建築費用の問題です。一般的に、同程度の規模や仕様の家を建てる場合、地域の工務店と比較して、大手ハウスメーカーのほうが見積もり金額は高くなる傾向にあります。

この価格差は、単に「良い材料を使っているから」という理由だけではありません。大手ハウスメーカーの坪単価には、建物の本体工事費以外に、以下のような様々なコストが反映されています。

- 広告宣伝費: テレビCM、インターネット広告、雑誌掲載など、ブランドイメージを維持・向上させるための莫大な広告費。

- 住宅展示場の維持・管理費: 全国の総合住宅展示場に出展している豪華なモデルハウスの建設費や維持費、人件費。

- 研究開発費: 新しい耐震技術や省エネ技術、新商品を開発するための費用。これはメリットの裏返しでもあります。

- 人件費と組織維持費: 本社や支社・支店に勤務する多くの社員(営業、設計、開発、広報、総務など)の人件費や、オフィスビルの賃料など、巨大な組織を維持するための経費。

これらの費用は、企業活動として当然必要なものですが、最終的には一棟一棟の住宅価格に上乗せされることになります。つまり、施主は建物の価値そのものに加えて、大手ならではのブランド力や安心感、開発力に対しても対価を支払っていると考えることができます。

もちろん、その価格に見合うだけの品質や性能、手厚い保証が得られるという側面もあります。しかし、純粋に「建物」としてのコストパフォーマンスを最優先に考えるのであれば、大手ハウスメーカーは割高に感じられるかもしれません。予算に限りがある場合は、どこまでが許容範囲なのか、慎重に検討する必要があります。

間取りや設計の自由度が低い場合がある

「注文住宅」と聞くと、完全にゼロから思い通りの家を自由に設計できるイメージを持つかもしれません。しかし、大手ハウスメーカーが提供する注文住宅は、「規格型注文住宅」と呼ぶべきもので、ある程度の制約の中でプランニングを行うのが一般的です。

この背景には、メリットでも挙げた「工業化」があります。工場で部材を大量生産することで品質の安定とコストダウンを図っているため、その生産ラインに乗せられる部材や仕様には、自ずと限りが出てきます。

具体的には、以下のような制約が考えられます。

- 設計モジュール(基準寸法)の存在: 設計の基本となる寸法(例えば910mmや1000mmなど)が決まっており、その倍数でしか間取りを構成できない場合があります。これにより、「あと10cmだけ廊下を広くしたい」といった細かな調整が難しいケースがあります。

- 構造上の制約: 採用している工法(木造軸組、ツーバイフォー、鉄骨ユニットなど)によって、設置できる窓の大きさや位置、柱や壁を抜ける範囲などが決まっています。特にユニット工法などは、間取りの自由度が低くなる傾向があります。

- 標準仕様とオプション: キッチンやお風呂、床材、壁紙といった設備・建材は、メーカーが選定した「標準仕様」の中から選ぶのが基本です。標準仕様外の製品(施主支給品など)を使いたい場合、対応してもらえなかったり、追加で高額な費用や保証対象外といった条件が付いたりすることがあります。

もちろん、最近では各社とも設計の自由度を高める努力をしており、「完全自由設計」を謳う商品も増えています。しかし、それでもなお、建築家と建てる家のような、既成概念にとらわれない大胆な設計や、ミリ単位での調整は難しいのが実情です。

特に、変形地や狭小地といった特殊な敷地に家を建てる場合や、内外装のデザイン、素材に徹底的にこだわりたいという強い希望がある場合は、大手ハウスメーカーの規格化されたプランでは満足できない可能性があります。このようなケースでは、地域の工務店や設計事務所のほうが、より柔軟に対応してくれるかもしれません。

自分たちのこだわりが、そのハウスメーカーの規格の範囲内で実現できるのかどうか、契約前に設計担当者と入念にすり合わせることが非常に重要です。

【2024年最新版】大手ハウスメーカーランキングTOP15

ここでは、日本国内で高い知名度と実績を誇る大手ハウスメーカー15社をピックアップし、それぞれの特徴、坪単価の目安、主な構造・工法について詳しく解説します。このランキングは、販売戸数や知名度、企業規模などを総合的に勘案したものですが、各社に優劣をつけるものではありません。ご自身の家づくりの価値観と照らし合わせながら、最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。

(※坪単価は建物の仕様、オプション、建築エリアなどによって大きく変動するため、あくまで目安としてお考えください。正確な価格は各社の見積もりでご確認ください。)

① 積水ハウス

特徴

業界のリーディングカンパニーであり、戸建て住宅販売戸数トップクラスを誇るハウスメーカーです。その最大の強みは、高い技術力に裏打ちされた品質と、洗練されたデザイン提案力にあります。独自の耐震技術「シーカス(SHEQAS)」は、地震のエネルギーを熱に変換して揺れを吸収し、建物の変形を最大1/2に抑えることで、内外装の損傷を防ぎます。デザイン面では、設計の自由度が高い木造住宅「シャーウッド」や、邸宅感あふれる鉄骨住宅など、顧客一人ひとりの理想を形にする「邸別自由設計」を徹底しています。環境配慮型住宅にも早くから取り組み、ZEHの普及を牽引する存在でもあります。

坪単価の目安

90万円~150万円

主な構造・工法

- 鉄骨1・2階建て: ダイナミックフレーム・システム / フレキシブルβシステム

- 木造(シャーウッド): シャーウッド構法(木造軸組ラーメン構法)

(参照:積水ハウス株式会社 公式サイト)

② 大和ハウス工業

特徴

住宅事業だけでなく、商業施設や物流施設、都市開発まで幅広く手掛ける総合デベロッパーです。その安定した経営基盤が大きな安心感につながっています。主力商品の鉄骨住宅「xevo(ジーヴォ)」シリーズは、エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST(ディーネクスト)」を搭載し、震度7クラスの地震にも耐えうる強靭な構造が特徴です。また、外壁に厚い断熱材を施工する「外張り断熱通気外壁」を標準採用し、高い断熱性能を実現しています。エネルギー自給自足を目指す住宅や、IoTを活用したスマートハウスの提案にも積極的です。

坪単価の目安

90万円~140万円

主な構造・工法

- 鉄骨造: xevoΣ(ジーヴォシグマ)、xevo granwood-J(ジーヴォグランウッド-J)

- 木造: xevo GranWood(ジーヴォグランウッド)

(参照:大和ハウス工業株式会社 公式サイト)

③ 一条工務店

特徴

「家は、性能。」というキャッチコピーが象徴するように、住宅性能、特に断熱性・気密性を徹底的に追求しているハウスメーカーです。業界トップクラスの性能を誇り、ギネス世界記録に「最新年間で最も多くの注文住宅を建てた会社」として認定されるなど、絶大な人気を誇ります。「全館床暖房」を標準仕様とするなど、快適な室内環境へのこだわりは随一。また、高性能な断熱材や樹脂サッシ、太陽光発電システムまで自社グループ工場で生産することで、高性能ながらもコストを抑えた価格設定を実現しています。

坪単価の目安

70万円~100万円

主な構造・工法

- 木造(軸組工法): i-smart、i-cube など(外内ダブル断熱構法)

- 木造(2×6工法): グラン・セゾン、セゾン など

(参照:株式会社一条工務店 公式サイト)

④ セキスイハイム

特徴

積水化学工業の住宅カンパニーであり、ボックスラーメン構造の鉄骨ユニットを組み合わせる「ユニット工法」のパイオニアです。住宅の約80%を屋根のある工場で精密に作り上げるため、品質が安定しており、現場での工期が非常に短いのが最大の特徴です。雨に濡れることなく家が完成するため、構造体の劣化リスクも低減されます。太陽光発電システムの搭載にも早くから取り組み、エネルギーの自給自足を目指す「スマートハイム」を推進。大容量ソーラーと蓄電池を組み合わせた提案を得意としています。

坪単価の目安

80万円~120万円

主な構造・工法

- 鉄骨系ユニット工法: ボックスラーメン構造

- 木質系ユニット工法: ツーバイシックスユニット工法

(参照:セキスイハイム 公式サイト)

⑤ ヘーベルハウス (旭化成ホームズ)

特徴

外壁材に軽量気泡コンクリート「ALCコンクリート・ヘーベル」を採用していることで知られています。このヘーベルは、耐火性、耐久性、遮音性、断熱性に優れており、まさに「いのちを守る」シェルターとしての役割を果たします。構造体には、超高層ビルにも用いられる「重鉄・システムラーメン構造」を採用し、卓越した耐震性を実現。これにより、制約の少ない大空間や大開口が可能となり、都市部の3階建て住宅などで特に強みを発揮します。60年間の長期保証と無料点検システムも安心材料です。

坪単価の目安

95万円~150万円

主な構造・工法

- 鉄骨造: 重鉄・システムラーメン構造 / ハイパワード制震ALC構造

(参照:旭化成ホームズ株式会社 ヘーベルハウス公式サイト)

⑥ 住友林業

特徴

「木」を知り尽くしたプロフェッショナル集団であり、木の質感や温もりを活かした家づくりで高い評価を得ています。国産材をはじめ、世界中から良質な木材を調達し、その魅力を最大限に引き出す設計提案力が強みです。独自開発の「ビッグフレーム(BF)構法」は、一般的な柱の約5倍の太さを持つ柱と梁を強固に接合するラーメン構造で、耐震性を確保しながら、最大7.1mの大開口や壁のない大空間を実現します。専属の設計士が顧客の要望を丁寧にヒアリングし、自由度の高いプランニングで理想の住まいを形にします。

坪単価の目安

90万円~130万円

主な構造・工法

- 木造: ビッグフレーム(BF)構法 / マルチバランス構法(木造軸組)

(参照:住友林業株式会社 公式サイト)

⑦ 三井ホーム

特徴

ツーバイフォー(2×4)工法のリーディングカンパニーであり、特にエレガントで美しい洋風デザインの住宅で人気を博しています。壁・床・天井の6面体で家を支える「プレミアム・モノコック構法」は、地震の揺れを面全体で受け止めて分散させるため、高い耐震性を発揮します。また、優れた断熱性・気密性も特徴で、全館空調システム「スマートブリーズ」を導入すれば、一年中快適な温度・湿度を保てます。オーダーメイドの思想を大切にし、顧客一人ひとりの夢やこだわりを形にするための高い設計力も魅力です。

坪単価の目安

90万円~140万円

主な構造・工法

- 木造: プレミアム・モノコック構法(枠組壁工法/ツーバイフォー)

(参照:三井ホーム株式会社 公式サイト)

⑧ パナソニック ホームズ

特徴

電機メーカーであるパナソニックグループの住宅会社であり、その先進技術や高品質な住宅設備を活かした家づくりが最大の強みです。地震の揺れを吸収する制震構造「パワテック」と、工場品質の大型パネルを組み合わせた強固な構造が特徴。外壁には、光触媒技術で汚れを分解し、雨で洗い流すセルフクリーニング効果を持つタイル「キラテック」を採用し、長期間にわたって美観を維持します。また、地熱を利用した全館空調システム「エアロハス」や、パナソニック製の先進設備をトータルで提案できる点も魅力です。

坪単価の目安

85万円~130万円

主な構造・工法

- 鉄骨造: パワテック(HS構法/F構法)

- 重量鉄骨造: NS構法(重量鉄骨ラーメン構造)

(参照:パナソニック ホームズ株式会社 公式サイト)

⑨ ミサワホーム

特徴

「蔵のある家」に代表される、独創的な空間設計で知られています。床下や小屋裏に大容量の収納スペース「蔵」を設けることで、居住スペースをすっきりさせ、開放的な空間を生み出します。構造的には、航空機にも用いられる「モノコック構造」を基本とし、南極の昭和基地建設にも貢献した高い技術力で、優れた耐震性・耐久性を実現。デザイン面でも評価が高く、「グッドデザイン賞」を30年以上にわたり連続受賞している実績は、そのデザイン提案力の高さを物語っています。

坪単価の目安

80万円~120万円

主な構造・工法

- 木質パネル接着工法

- 木造軸組工法(MJ Wood)

(参照:ミサワホーム株式会社 公式サイト)

⑩ トヨタホーム

特徴

世界のトヨタグループの一員であり、自動車生産で培われた高い技術力と品質管理手法(カイゼン)を住宅生産に応用しているのが特徴です。主力である鉄骨ラーメンユニット工法は、柱と梁を強固に接合した強靭な構造体で、業界トップクラスの耐震性を誇ります。また、クルマの塗装技術を応用した外壁塗装は、優れた耐久性を発揮します。「人生をごいっしょに。」をブランドビジョンに掲げ、業界最長クラスの「60年長期保証」を提供しており、建てた後の安心感が非常に高いメーカーです。

坪単価の目安

85万円~125万円

主な構造・工法

- 鉄骨ラーメンユニット工法

- 鉄骨軸組工法(EST工法)

(参照:トヨタホーム株式会社 公式サイト)

⑪ スウェーデンハウス

特徴

その名の通り、北欧スウェーデンの思想に基づいた家づくりを行うハウスメーカーです。厳しい冬を快適に過ごすための知恵が詰まっており、業界トップクラスの断熱性・気密性を誇ります。その性能を支えているのが、標準仕様である「木製サッシ3層ガラス窓」です。高い断熱性能はもちろん、デザイン性にも優れています。世代を超えて住み継がれることを前提とした頑丈な構造と、流行に左右されない普遍的なデザインが魅力で、長く愛せる家を求める人から強い支持を得ています。

坪単価の目安

85万円~120万円

主な構造・工法

- 木造: モノボックス構造(木質パネル工法)

(参照:スウェーデンハウス株式会社 公式サイト)

⑫ タマホーム

特徴

「より良いものをより安く」をモットーに、高品質な住宅を適正価格で提供することを目指すハウスメーカーです。ローコスト住宅のイメージが強いですが、国産材をふんだんに使用し、耐震等級3を標準とするなど、価格だけでなく品質にもこだわっています。中間業者を介さない独自の流通システム「タマストラクチャー」の構築や、施工の直接管理などにより、コストダウンを徹底。明確な価格設定と豊富な商品ラインナップで、幅広い世代から支持を集めています。

坪単価の目安

50万円~80万円

主な構造・工法

- 木造軸組工法

(参照:タマホーム株式会社 公式サイト)

⑬ アイ工務店

特徴

2010年設立と後発ながら、急成長を遂げているハウスメーカーです。「家族に愛を、住まいにアイを」をコンセプトに、高品質な住宅を「適質価格」で提供することを目指しています。最大の魅力は、メーターモジュール採用による広々とした空間と、1mm単位で設計可能な高い自由度です。スキップフロアやハーフ収納、小屋裏収納といった縦の空間を有効活用する提案力に定評があり、限られた敷地でも開放的で収納力のある家を実現できます。

坪単価の目安

60万円~90万円

主な構造・工法

- 木造軸組工法

(参照:株式会社アイ工務店 公式サイト)

⑭ アキュラホーム

特徴

「大工の心」を受け継ぐ工務店からスタートしたハウスメーカーで、職人品質と適正価格を両立させているのが特徴です。社長自らが大工出身であることから、現場の施工品質に強いこだわりを持っています。独自の「アキュラシステム」により、部材費や人件費などのコストを徹底的に管理し、高品質ながらも手の届きやすい価格を実現。完全自由設計を掲げ、顧客の要望に細やかに応えるプランニング力も魅力の一つです。

坪単価の目安

60万円~90万円

主な構造・工法

- 木造軸組工法

(参照:株式会社アキュラホーム 公式サイト)

⑮ クレバリーホーム

特徴

「外壁タイル」を標準仕様としている点が最大の特徴です。タイルは傷や汚れに強く、紫外線による色褪せもほとんどないため、塗り替えなどのメンテナンスコストを大幅に削減できます。高級感のある美しい外観を長期間維持できるのが大きな魅力です。構造面では、柱と梁、壁を一体化させた「プレミアム・ハイブリッド構法」を採用し、高い耐震性を確保。品質、デザイン、そして将来のメンテナンス性まで見据えたコストパフォーマンスの高い家づくりを提供しています。

坪単価の目安

65万円~90万円

主な構造・工法

- 木造: プレミアム・ハイブリッド構法(木造軸組+モノコック)

(参照:クレバリーホーム(株式会社 新昭和FCパートナーズ)公式サイト)

【価格帯別】大手ハウスメーカーの坪単価比較

ハウスメーカーを選ぶ上で、予算は最も重要な要素の一つです。ここでは、前章で紹介した15社を「ハイコスト」「ミドルコスト」「ローコスト」の3つの価格帯に分類し、それぞれの特徴を比較します。

坪単価とは、建物の本体工事費を延床面積(各階の床面積の合計)で割った数値を指します。ただし、家づくりには本体工事費以外に、屋外給排水工事や外構工事などの「付帯工事費」、登記費用やローン手数料などの「諸経費」が別途必要になることを念頭に置いてください。一般的に、総費用の目安は「坪単価 × 延床面積 × 1.2~1.3」程度と考えると良いでしょう。

| 価格帯 | 坪単価の目安 | 主なハウスメーカー | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ハイコスト | 90万円~ | 積水ハウス, 大和ハウス工業, ヘーベルハウス, 住友林業, 三井ホーム | 最高品質の素材、最新技術、手厚いサポート、ブランド力、デザイン性が高い。オーダーメイドに近い自由度の高い家づくりが可能。 |

| ミドルコスト | 70万円~90万円 | 一条工務店, セキスイハイム, パナソニック ホームズ, ミサワホーム, トヨタホーム, スウェーデンハウス | 高性能とコストのバランスが良い。各社独自の強み(性能特化、技術力、空間設計など)があり、こだわりを実現しやすい。 |

| ローコスト | 50万円~70万円 | タマホーム, アイ工務店, アキュラホーム, クレバリーホーム | 仕様やプランをある程度規格化することでコストダウンを実現。価格を抑えつつ、耐震性など基本性能はしっかり確保されている。 |

ハイコスト(坪単価90万円~)

この価格帯に属するハウスメーカーは、業界を牽引するトップブランドが名を連ねます。最高の品質、最新の技術、そして何よりも手厚いサポートと絶大なブランド力を求める人にとって、最適な選択肢となります。

積水ハウス

大和ハウス工業

ヘーベルハウス

住友林業

三井ホーム

これらのメーカーは、高価な分、建材や設備の選択肢が豊富で、設計の自由度も非常に高いのが特徴です。専属の設計士やインテリアコーディネーターが付き、施主の細かな要望を汲み取りながら、まさに「邸宅」と呼ぶにふさわしい、オリジナリティあふれる家づくりを実現します。独自の耐震技術や断熱技術、デザイン性の高い内外装など、全てにおいて最高水準を追求できます。また、長期にわたる手厚い保証やアフターサービスも充実しており、建てた後の安心感も格別です。予算に余裕があり、品質やデザイン、ブランド価値に一切妥協したくないと考える方におすすめの価格帯です。

ミドルコスト(坪単価70万円~90万円)

ミドルコスト帯は、品質・性能と価格のバランスが取れた、最も競争の激しいゾーンです。各社が独自の強みを打ち出して差別化を図っており、選択肢が非常に豊富です。

一条工務店

セキスイハイム

パナソニック ホームズ

ミサワホーム

トヨタホーム

スウェーデンハウス

この価格帯のメーカーは、ハイコスト帯ほどではないものの、高い住宅性能を標準で備えています。例えば、一条工務店は「断熱性・気密性」、セキスイハイムは「工場生産による品質と工期短縮」、パナソニック ホームズは「先進設備との連携」、ミサワホームは「独創的な空間設計」など、それぞれに明確な得意分野があります。自分のこだわりや重視するポイントがはっきりしている場合、その価値観に合致するメーカーを見つけることで、コストを抑えつつも満足度の高い家づくりが可能になります。ハイコストメーカーの標準仕様には手が届かないけれど、ローコストでは物足りない、という方に最適な価格帯です。

ローコスト(坪単価50万円~70万円)

ローコスト帯のハウスメーカーは、徹底したコスト管理によって、若い世代でも手の届きやすい価格でマイホームを提供しています。価格は抑えられていますが、耐震等級3を標準とするなど、住宅の基本性能はしっかりと確保されているのが現代のローコスト住宅の特徴です。

タマホーム

アイ工務店

アキュラホーム

クレバリーホーム

これらのメーカーが低価格を実現できる理由は、主に以下の3点です。

- 建材・設備の大量仕入れ: 特定の仕様に絞って大量に仕入れることで、単価を下げています。

- 仕様の規格化と効率化: 間取りや仕様の選択肢をある程度限定し、プランニングを効率化することで人件費を削減しています。

- 広告宣伝費の抑制: ハイコストメーカーほど大々的な広告は行わず、経費を抑えています。

選択できる仕様やデザインにはある程度の制約がありますが、シンプルな家で良い、とにかく予算を最優先に考えたいという方には非常に魅力的な選択肢です。最近では、アイ工務店のように設計の自由度を売りにするメーカーも登場しており、ローコストの概念も変わりつつあります。まずはマイホームを手に入れたいと考える、初めての家づくり層に広く支持されています。

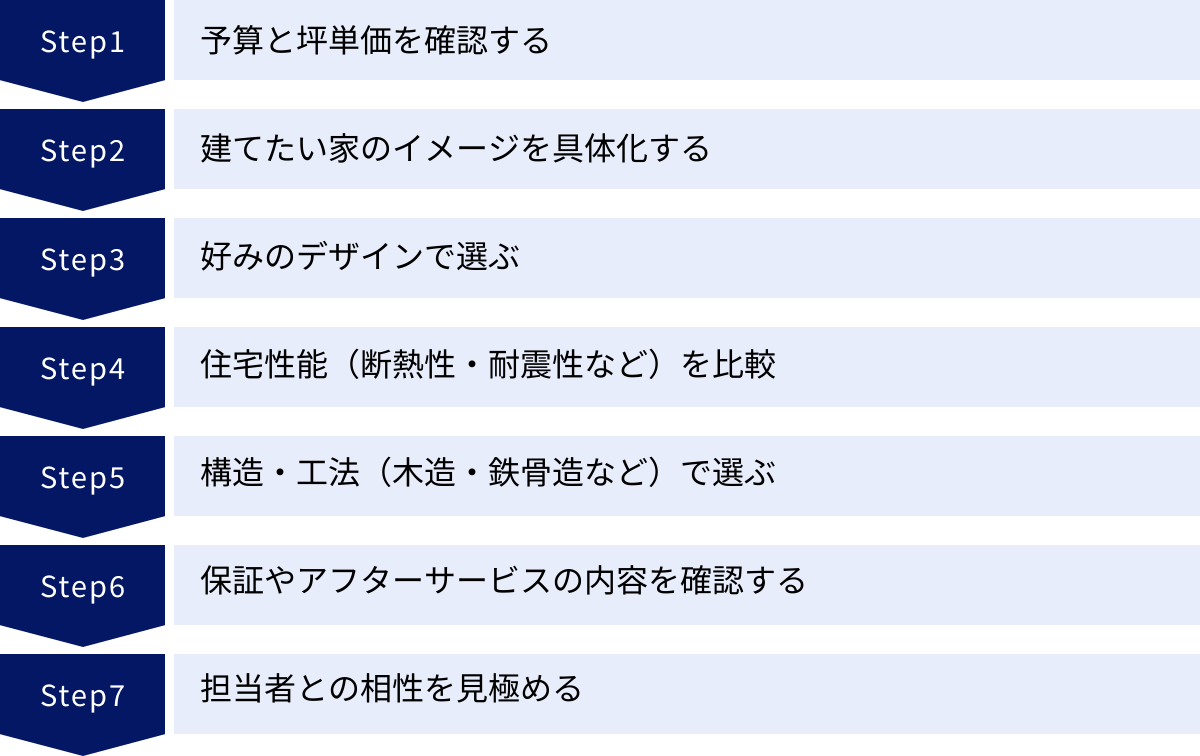

後悔しない!大手ハウスメーカーの選び方7つのポイント

数多くの大手ハウスメーカーの中から、自分たちにとって最適な一社を見つけ出すのは簡単なことではありません。デザインの好み、性能へのこだわり、予算など、考慮すべき点は多岐にわたります。ここでは、後悔しないハウスメーカー選びのために、押さえておくべき7つの重要なポイントを解説します。

① 予算と坪単価を確認する

家づくりは、まず資金計画から始まります。自分たちが家づくりにかけられる総予算を明確に把握することが第一歩です。自己資金はいくら用意できるのか、住宅ローンはいくらまで借り入れ可能なのかを、金融機関への事前相談などを通じて確認しておきましょう。

その上で、各ハウスメーカーの坪単価を確認します。ただし、前述の通り、坪単価はあくまで本体工事費の目安です。最終的に支払う総額は、付帯工事費や諸経費を含めると、坪単価から計算される金額の1.2~1.3倍になるのが一般的です。坪単価の安さだけで判断せず、必ずオプションや諸経費を含めた総額の見積もりで比較検討することが重要です。気になるメーカーが、自分たちの総予算の範囲内に収まるかどうかを最初に見極めましょう。

② 建てたい家のイメージを具体化する

「どんな家に住みたいか」というイメージが曖昧なままハウスメーカーを訪れても、営業担当者の提案に流されてしまいがちです。まずは家族で話し合い、新しい家での暮らしを具体的にイメージする作業を行いましょう。

- 家族構成とライフプラン: 現在の家族構成だけでなく、将来の子供の成長や独立、親との同居の可能性など、10年後、20年後を見据えた計画を立てます。

- 必要な部屋と広さ: リビングの広さ、寝室の数、子供部屋の有無、書斎や趣味のスペースは必要かなどをリストアップします。

- 生活動線: 家事(炊事、洗濯、掃除)がしやすい動線、帰宅してから部屋着に着替えるまでの動線などをシミュレーションします。

- 絶対に譲れない条件: 「広いリビング」「対面キッチン」「収納が多い家」「日当たりの良い庭」など、家づくりにおける優先順位を明確にしておくと、メーカー選定の軸がぶれません。

これらのイメージを具体化しておくことで、ハウスメーカーに自分たちの要望を的確に伝えられ、より精度の高い提案を引き出すことができます。

③ 好みのデザインで選ぶ

家は毎日過ごす場所だからこそ、デザインの好みは非常に重要です。各ハウスメーカーには、それぞれ得意とするデザインのテイストがあります。

- モダン・シンプル: 積水ハウス、ヘーベルハウスなど

- 和風・和モダン: 住友林業、積水ハウス(シャーウッド)など

- 洋風・エレガント: 三井ホーム、スウェーデンハウスなど

- ナチュラル: 住友林業、一条工務店など

まずは各社の公式サイトやカタログ、施工事例集を見て、自分たちの感性に響くデザインの家を多く手掛けているメーカーをいくつかピックアップしてみましょう。外観だけでなく、内装の雰囲気や素材感なども含めて、トータルで好みに合うかどうかを確認することが大切です。

④ 住宅性能(断熱性・耐震性など)を比較する

デザインと並んで重要なのが、住宅の基本性能です。長く快適に、そして安全に暮らすためには、目に見えない部分の性能こそしっかりと比較検討する必要があります。

- 耐震性能: 地震大国である日本では最重要項目の一つです。国が定める「耐震等級」(1~3で、3が最高)は一つの目安になります。多くの大手メーカーは耐震等級3を標準としていますが、それに加えて、各社独自の制震・免震技術(例:積水ハウスのシーカス、大和ハウスのD-NΣQST)にも注目しましょう。

- 断熱性能: 夏は涼しく冬は暖かい家は、快適なだけでなく光熱費の削減にも繋がります。断熱性能はUA値(外皮平均熱貫流率)という数値で示され、この値が小さいほど高性能です。また、家の隙間の少なさを示すC値(相当隙間面積)も重要で、同様に小さいほど高気密な家と言えます。ZEH(ゼッチ)基準に対応しているかも確認しましょう。

- 耐久性: 長く住み続けるためには、構造体の耐久性や、外壁・屋根材のメンテナンス性も重要です。ヘーベルハウスのALCコンクリートや、パナソニック ホームズのキラテックタイルのように、メンテナンスフリーを謳う外壁材は、長期的なコスト(ライフサイクルコスト)を抑える上で有利です。

これらの性能は専門的な内容も多いですが、各社のカタログやウェブサイトで詳しく説明されています。不明な点は営業担当者に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

⑤ 構造・工法(木造・鉄骨造など)で選ぶ

住宅の骨格となる構造・工法も、住み心地や設計の自由度を左右する重要な要素です。大手ハウスメーカーでは、主に「木造」と「鉄骨造」が採用されています。

- 木造: 日本の住宅で最も一般的な工法です。断熱性が高く、木の温もりを感じられるのが魅力。コストも比較的抑えられます。代表的な工法に「木造軸組工法(在来工法)」や「ツーバイフォー(2×4)工法」があります。住友林業や三井ホーム、一条工務店などが得意とします。

- 鉄骨造: 強度が高く、柱や壁の少ない大空間・大開口のプランニングがしやすいのが特徴です。品質が安定しており、工場生産による工期の短縮もメリット。積水ハウス、大和ハウス工業、ヘーベルハウスなどが主力としています。

どちらが良い・悪いというものではなく、それぞれに一長一短があります。「木の家に住みたい」「開放的なリビングが欲しい」といった自分たちの希望と、各工法の特性を照らし合わせて選ぶのが良いでしょう。

⑥ 保証やアフターサービスの内容を確認する

家は建てて終わりではありません。むしろ、建ててからが本当の付き合いの始まりです。万が一の不具合に備え、長期にわたって安心して暮らすために、保証とアフターサービスの内容は入念にチェックしましょう。

- 保証期間: 初期保証は何年か?延長保証は何年まで可能か?

- 保証の条件: 保証を延長するために、有償のメンテナンス工事が必須かどうか、その費用はどのくらいか?

- 定期点検: 何年ごとに、どのような内容の点検を実施してくれるのか?無料か有料か?

- サポート体制: 24時間対応のコールセンターはあるか?トラブル発生時の対応スピードはどうか?

「最長60年保証」といった言葉だけでなく、その詳細な条件までしっかりと確認し、各社の体制を比較することが重要です。

⑦ 担当者との相性を見極める

最終的に家づくりを成功させる上で、最も重要と言っても過言ではないのが、担当者との相性です。家づくりは数ヶ月から1年以上にわたる長いプロジェクトであり、その間、営業担当者や設計担当者とは密に連携を取りながら進めていくことになります。

- 知識と提案力: こちらの要望を的確に理解し、プロとしてプラスアルファの提案をしてくれるか。

- レスポンスの速さ: 質問や相談に対する返答が迅速で、誠実に対応してくれるか。

- 人柄とコミュニケーション: 話しやすいか、信頼できると感じられるか。価値観が合うか。

どれだけ素晴らしい商品を持つハウスメーカーでも、担当者と信頼関係を築けなければ、満足のいく家づくりはできません。「何となく合わないな」と感じたら、担当者の変更を申し出るか、他のメーカーを検討する勇気も必要です。複数の担当者と実際に会って話す中で、心から信頼できるパートナーを見つけましょう。

ハウスメーカー選びで失敗しないための注意点

理想のマイホームを手に入れるためには、慎重なハウスメーカー選びが不可欠です。しかし、情報収集や打ち合わせを進める中で、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも少なくありません。ここでは、ハウスメーカー選びでよくある失敗を避け、賢くプロセスを進めるための具体的な注意点を解説します。

複数のハウスメーカーを比較検討する

家づくりを思い立った時、最初に訪れた住宅展示場で出会ったメーカーや、CMでよく見る有名メーカーに安易に決めてしまうのは、失敗の元です。必ず、最低でも3社程度のハウスメーカーをリストアップし、それぞれから話を聞き、プランと見積もりを比較検討する「相見積もり」を行いましょう。

複数のメーカーを比較することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 価格の適正さがわかる: 1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか判断できません。複数の見積もりを比較することで、おおよその相場感が掴め、不当に高い契約を避けることができます。

- 各社の強み・弱みが見える: A社はデザイン性が高いが価格も高い、B社は性能はピカイチだが設計の自由度が低い、C社はコストパフォーマンスは良いが提案力が物足りない、といったように、各社の特徴が相対的に見えてきます。これにより、自分たちの優先順位に最も合致するメーカーを選びやすくなります。

- 提案の幅が広がる: 自分たちでは思いつかなかったような間取りや設備のアイデアを、異なるメーカーから提案してもらえることがあります。より良い家づくりのヒントを得るためにも、複数の視点を取り入れることは非常に有効です。

比較検討のプロセスは時間と労力がかかりますが、この手間を惜しまないことが、後悔しないメーカー選びの絶対条件です。

住宅展示場や完成見学会に足を運ぶ

カタログやウェブサイトの情報だけでハウスメーカーを決めるのは非常に危険です。写真や文章だけでは伝わらない、空間の広がり、素材の質感、光の入り方、空気感といったものを、自分の五感で体感することが何よりも重要です。

- 総合住宅展示場:

- メリット: 複数のメーカーのモデルハウスを一度に効率よく見学できます。各社のデザインや空間提案の違いを比較するのに最適です。

- 注意点: 展示場のモデルハウスは、坪数が大きく、高価なオプション設備が満載の「特別仕様」であることがほとんどです。「この豪華なキッチンも標準ですか?」など、どこまでが標準仕様で、どこからがオプションなのかを必ず確認しましょう。

- 完成見学会・入居者宅見学会:

- メリット: 実際に施主が建てる、現実的なサイズ・仕様の家を見学できます。自分たちの家づくりのイメージをより具体的にする上で、非常に参考になります。施主の生の声を聞ける機会があれば、住み心地やメーカーの対応について貴重な情報を得られます。

- 注意点: 見学会は不定期開催なので、気になるメーカーのウェブサイトなどをこまめにチェックし、積極的に参加しましょう。

これらの見学会に足を運ぶことで、図面だけではわからないリアルな暮らしのイメージを掴むことができます。

見積もりはオプションを含めた総額で比較する

ハウスメーカーから提示される最初の見積もりは、あくまで「標準仕様」に基づいた概算であることが多いです。坪単価の安さや、初期見積もりの金額だけで判断してしまうと、最終的にオプション費用が積み重なり、予算を大幅にオーバーするという失敗に繋がります。

見積もりを比較する際は、以下の点に注意してください。

- 希望を全て伝える: キッチンやバスルームのグレード、床材の種類、窓の数や大きさ、造作家具の有無など、現時点で希望する仕様や設備をできる限り詳細に伝えた上で、見積もりを作成してもらうことが重要です。

- 「含まれるもの」と「含まれないもの」を確認する: 見積書の中に、付帯工事費(屋外給排水、地盤改良、外構など)や諸経費(登記費用、ローン手数料、火災保険料など)が含まれているかを確認します。各社で見積もりの項目や範囲が異なるため、同じ条件(土俵)で比較できるように、総額でいくらかかるのかを必ず確認しましょう。

「A社は安いと思ったけど、カーテンレールや照明が別途費用で、結局B社と変わらなかった」といったケースは頻繁に起こります。目先の金額に惑わされず、最終的にかかる費用全体像で比較する視点を持ってください。

担当者の話を鵜呑みにせず自分で調べる

ハウスメーカーの営業担当者は、家づくりのプロであると同時に、自社の商品を販売するプロでもあります。当然、自社のメリットを強調し、デメリットについては触れないか、軽く流す傾向があります。担当者の言うことは重要な情報源の一つですが、それを全て鵜呑みにするのは危険です。

- 客観的な情報を集める: 担当者から聞いた情報は、一度持ち帰り、第三者の視点で裏付けを取りましょう。インターネットの口コミサイト、SNS(InstagramやXなど)、住宅関連のブログ、書籍など、様々な情報源を活用して、多角的に情報を集めることが大切です。

- メリットとデメリットを天秤にかける: 「この技術は素晴らしいですよ」と言われたら、「その技術を採用することで、何かデメリットや制約は生まれませんか?」と質問する癖をつけましょう。物事には必ず表と裏があります。冷静な目でメリットとデメリットを比較検討することが重要です。

最終的に決断し、責任を負うのは施主であるあなた自身です。担当者に任せきりにするのではなく、自分自身が主体となって情報を集め、学び、判断するという姿勢が、失敗しない家づくりには不可欠です。

大手ハウスメーカー選びに関するよくある質問

ハウスメーカー選びを進める中で、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

ローコストで建てられる大手ハウスメーカーは?

予算を最優先に考えたい場合、ローコスト帯のハウスメーカーが有力な選択肢となります。一般的に、坪単価が50万円~70万円台で建てられる大手・準大手ハウスメーカーとしては、以下のような企業が挙げられます。

- タマホーム: ローコスト住宅の代名詞的存在。明確な価格設定と豊富な商品ラインナップが魅力です。

- アイ工務店: 1mm単位の自由設計やスキップフロアなど、価格を抑えつつ設計の自由度も確保したい方におすすめです。

- アキュラホーム: 職人品質と適正価格を両立。完全自由設計でこだわりにも応えてくれます。

- クレバリーホーム: 標準仕様の外壁タイルによるメンテナンス性の高さが特徴。長期的なコストパフォーマンスに優れています。

これらのメーカーは、仕様の規格化や建材の大量仕入れ、広告費の抑制などによってコストダウンを図っていますが、耐震等級3を標準とするなど、住宅の基本性能はしっかりと確保しています。

木造住宅が得意な大手ハウスメーカーは?

木の温もりや調湿効果、設計の柔軟性を重視するなら、木造住宅を得意とするハウスメーカーがおすすめです。各社が独自の技術で木造住宅を進化させています。

- 住友林業: 「木のスペシャリスト」。ビッグフレーム(BF)構法による大開口・大空間設計が魅力です。

- 三井ホーム: ツーバイフォー工法のパイオニア。プレミアム・モノコック構法による高い耐震性とデザイン性が特徴です。

- 一条工務店: 高気密・高断熱性能を徹底追及した木造住宅を提供。全館床暖房も標準です。

- 積水ハウス(シャーウッド): 木造軸組ラーメン構法により、鉄骨造に匹敵する設計自由度と耐震性を実現しています。

- スウェーデンハウス: 北欧の思想を受け継ぐ、高気密・高断熱な木質パネル工法の住宅が特徴です。

これらのメーカーは、それぞれ異なるアプローチで木造住宅の可能性を広げています。

鉄骨造住宅が得意な大手ハウスメーカーは?

耐震性の高さや、柱の少ない広々とした空間、大開口などを求めるなら、鉄骨造住宅が選択肢となります。特に都市部の3階建て住宅などで強みを発揮します。

- 積水ハウス: 鉄骨住宅のトップランナー。独自の制震技術「シーカス」を搭載しています。

- 大和ハウス工業: 主力商品「xevoΣ」は、エネルギー吸収型耐力壁を持つ強靭な構造が特徴です。

- ヘーベルハウス(旭化成ホームズ): 重鉄・システムラーメン構造とALCコンクリート「ヘーベル」で、最高クラスの耐震性・耐久性を誇ります。

- セキスイハイム: 鉄骨ユニット工法による品質の安定性と工期の短さが最大のメリットです。

- パナソニック ホームズ: 強固な鉄骨構造と、パナソニックグループの先進技術を融合させています。

- トヨタホーム: 自動車生産の技術を応用した鉄骨ラーメンユニット工法と、60年長期保証が魅力です。

鉄骨造は、その頑丈な構造から、将来的なリフォームや間取り変更にも対応しやすいというメリットもあります。

平屋を建てるのにおすすめの大手ハウスメーカーは?

近年、ワンフロアで生活が完結する効率的な動線や、家族とのコミュニケーションの取りやすさから、平屋の人気が高まっています。ほとんどの大手ハウスメーカーが平屋専用の商品やプランを用意していますが、特に以下のような特徴を持つメーカーがおすすめです。

- 大開口・大空間が得意なメーカー: リビングと庭を一体的につなぐ大開口や、勾配天井による開放的な空間は平屋の醍醐味です。鉄骨造の積水ハウスや大和ハウス工業、木造でもBF構法を持つ住友林業などは、こうしたプランニングを得意とします。

- 空間提案力が高いメーカー: ミサワホームの「蔵」のようなスキップフロア構造を平屋に応用し、縦の空間を有効活用する提案も魅力的です。アイ工務店もスキップフロアを得意としています。

- デザイン性が高いメーカー: デザインにこだわりたいなら、三井ホームの洋風デザインや、積水ハウスのモダンなデザインなど、好みのテイストを持つメーカーを選ぶと良いでしょう。

平屋は、2階建てに比べて基礎や屋根の面積が大きくなるため、坪単価は割高になる傾向があります。予算とデザイン、希望する空間の広がりなどを総合的に考慮して、メーカーを選ぶことが大切です。

まとめ

マイホームという大きな夢を形にするための重要なパートナー、大手ハウスメーカー。本記事では、その定義からメリット・デメリット、主要15社の詳細な比較、そして後悔しないための選び方まで、網羅的に解説してきました。

大手ハウスメーカーで家を建てることには、工場生産による安定した品質、最新の耐震・省エネ技術、そして何よりも企業のブランド力に裏打ちされた長期的な安心感という、計り知れないメリットがあります。一方で、建築費用が高くなる傾向や、設計の自由度に一定の制約があるといった側面も理解しておく必要があります。

数あるメーカーの中から最適な一社を選ぶための道筋は、決して一つではありません。しかし、成功への鍵は共通しています。

- 自己分析: まずは自分たちが家づくりに何を求めるのか、「予算」「デザイン」「性能」「間取り」「将来の暮らし」といった軸で優先順位を明確にすること。

- 情報収集と比較: カタログやウェブサイトだけでなく、住宅展示場や完成見学会に足を運び、リアルな空間を体感すること。そして、必ず3社以上のメーカーから話を聞き、同じ条件で見積もりとプランを比較すること。

- 信頼できるパートナー探し: 最終的には、知識が豊富で、親身に相談に乗ってくれる信頼できる担当者と出会えるかどうかが、家づくりの満足度を大きく左右します。

この記事で得た知識を羅針盤として、ぜひ楽しみながら、そして真剣に、あなたとあなたの家族にとって最高のハウスメーカーを見つけ出してください。この記事が、後悔のない、素晴らしい家づくりの第一歩となることを心から願っています。