スタイリッシュな外観と高い利便性から、注文住宅を建てる際に多くの人が憧れる「ビルトインガレージ」。愛車を雨風から守り、趣味の空間としても活用できるなど、その魅力は計り知れません。しかし、その一方で、綿密な計画なしに建ててしまうと、「こんなはずではなかった」という後悔につながりやすいのも事実です。

間取りの圧迫感、騒音やニオイの問題、想定外の費用や税金など、実際に住んでみてから気づく後悔ポイントは数多く存在します。理想のガレージライフを実現するためには、事前にこれらのリスクを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

この記事では、ビルトインガレージでよくある8つの後悔ポイントを徹底的に掘り下げ、それぞれの原因と具体的な失敗例を解説します。さらに、それらの失敗を未然に防ぐための7つの具体的な対策から、メリット・デメリット、費用相場、そして見落としがちな固定資産税の問題まで、ビルトインガレージを建てる前に知っておくべき情報を網羅的にご紹介します。

これからビルトインガレージを検討する方はもちろん、すでに計画中の方も、ぜひ本記事を参考にして、後悔のない理想の住まいづくりを実現してください。

目次

ビルトインガレージとは

ビルトインガレージについて具体的な後悔ポイントや対策を考える前に、まずはその基本的な定義と特徴を正しく理解しておきましょう。他の駐車スペースとは何が違うのかを知ることで、計画の精度を高めることができます。

住宅と駐車場が一体化した車庫のこと

ビルトインガレージとは、その名の通り、建物の1階部分などに駐車スペース(ガレージ)を「組み込んだ(ビルトイン)」形式の車庫を指します。「インナーガレージ」や、ガレージを中心に設計された住宅全体を指して「ガレージハウス」と呼ばれることもあります。

シャッターや壁で四方が囲まれているのが特徴で、建物の構造体と一体化しているため、外観デザインにも統一感が生まれます。単に車を置くスペースというだけでなく、居住空間の一部として捉えられるのが大きな特徴です。

よく比較されるものに「カーポート」がありますが、これは屋根と柱だけで構成された簡易的な駐車スペースであり、壁で囲まれていません。そのため、雨風を完全に防ぐことは難しく、固定資産税の課税対象にもならないという違いがあります。

ビルトインガレージは建築物の一部として扱われるため、建築基準法上の「床面積」に含まれます。しかし、一定の条件を満たすことで、建ぺい率や容積率の計算において緩和措置が適用される場合があります。具体的には、その階の床面積の5分の1までの面積であれば、延床面積に算入しなくてもよいというルールです。これにより、特に土地の広さが限られる都市部において、敷地を最大限に活用しながら駐車スペースを確保する有効な手段として注目されています。

このように、ビルトインガレージは単なる駐車場ではなく、住宅の機能性、デザイン性、そして資産価値にも関わる重要な要素です。だからこそ、その特性を深く理解し、慎重に計画を進める必要があるのです。

ビルトインガレージでよくある後悔ポイント8選

夢のビルトインガレージを手に入れたはずが、実際に暮らしてみると様々な問題に直面することがあります。ここでは、多くの人が経験しがちな8つの後悔ポイントを、具体的な失敗談を交えながら詳しく解説します。ご自身の計画に潜むリスクを事前に洗い出してみましょう。

① 間取りと広さで後悔

最も多くの後悔が集中するのが「間取りと広さ」に関する問題です。ガレージを優先するあまり、日々の暮らしに不便が生じてしまうケースが後を絶ちません。

居住スペースが狭くなった

ビルトインガレージは建物の1階部分に設置されるのが一般的です。そのため、ガレージに面積を割いた分だけ、同階にあるリビングやダイニング、キッチン、水回りなどの居住スペースが狭くなるという物理的な制約が生まれます。特に、敷地面積に余裕のない都市部の住宅では、この問題が顕著に現れます。

よくある失敗例として、「1階のLDKを広く取りたかったが、車2台分のガレージを設けた結果、リビングが想定以上に狭くなり、家族がくつろげる空間にならなかった」「1階をほぼガレージと玄関にしたため、LDKを2階に配置せざるを得なくなった。結果的に階段の上り下りが増え、将来的な生活に不安を感じるようになった」といった声が聞かれます。

ガレージという「非日常の楽しみ」と、リビングという「日常の快適さ」のバランスをどう取るか。このトレードオフを計画段階で十分に検討しなかったことが、後悔の根本的な原因と言えるでしょう。3Dパースなどで空間の広がりをリアルに体感し、家族全員が納得できるバランス点を見つける作業が不可欠です。

収納スペースが足りない

「ガレージ=駐車スペース」とだけ考えてしまうと、収納に関する後悔が生まれやすくなります。車を所有していると、スタッドレスタイヤや交換用ホイール、洗車用品、メンテナンス工具、チャイルドシートなど、関連するアイテムが数多く存在します。さらに、アウトドア用品(キャンプ道具、バーベキューコンロ)、スポーツ用品(自転車、ゴルフバッグ)、子供の遊具などをガレージに置きたいと考える人も少なくありません。

しかし、駐車に必要なスペースしか確保していないと、これらの荷物でガレージ内が溢れかえってしまいます。結果として、「車からの乗り降りがしにくい」「作業スペースがなくなった」「見た目がごちゃごちゃして見栄えが悪い」といった状況に陥りがちです。ひどい場合には、結局ガレージの外に物置を別途購入することになり、余計な出費とスペースの無駄遣いにつながるケースもあります。

後悔しないためには、設計段階で「何を」「どれくらいの量」収納したいのかを具体的にリストアップし、それらを収めるための棚や収納庫のスペースをあらかじめ計画に織り込むことが極めて重要です。

生活動線が悪くなった

生活動線、つまり家の中での人の動きやすさも、ビルトインガレージの間取りを考える上で見落とされがちなポイントです。特に重要なのが、ガレージと室内とのアクセスです。

例えば、「ガレージから室内への出入り口が玄関経由しかない」という間取り。これでは、雨の日に濡れたまま玄関を通らなければならなかったり、スーパーで買った重い荷物を一度玄関に置いてからキッチンまで運んだりと、日々のちょっとした動作にストレスが溜まります。

理想的なのは、ガレージからパントリーやキッチン、あるいはシューズクロークに直接アクセスできる動線を確保することです。そうすれば、買い物の荷物をスムーズに運び入れたり、雨に濡れずに家の中に入ったりできます。また、ゴミ出しの際も、ガレージを通って外に出る動線があれば、居住空間を汚さずに済みます。

「コスト削減のために勝手口を付けなかったが、毎日の荷物運びが大変で後悔している」「ガレージとリビングが離れすぎていて、一体感が感じられない」といった後悔をしないためにも、設計士と相談しながら、日々の暮らしのシーンを具体的にシミュレーションし、最適な動線計画を立てることが求められます。

② 音と振動で後悔

建物と一体化しているからこそ、ビルトインガレージでは「音と振動」の問題が深刻化しやすくなります。生活リズムの乱れやご近所トラブルの原因にもなりかねないため、十分な対策が必要です。

車のエンジン音や作業音が気になる

ビルトインガレージの直上や隣に寝室やリビングなどの居室を配置した場合、早朝や深夜の車の出入りによるエンジン音やアイドリングの振動が、想像以上に室内に響くことがあります。家族の生活リズムが異なる場合、「夫の深夜の帰宅音で目が覚めてしまう」「子供が寝ている時間に車を出すのがためらわれる」といったストレスにつながります。

また、車いじりやDIYが趣味の場合、工具を使う音やコンプレッサーの作動音などが居住スペースに伝わり、家族から不満が出てしまうケースも少なくありません。ガレージでの楽しみが、かえって家庭内の不和の原因になっては本末転倒です。

これらの問題を避けるためには、まず間取りの工夫が第一です。ガレージの上には、寝室や書斎といった静けさを求める部屋ではなく、クローゼットや廊下、納戸など、滞在時間の短いスペースを配置するのがセオリーです。それが難しい場合は、壁や天井にグラスウールやロックウールといった高性能な遮音材・吸音材を入れたり、床を二重構造にしたりするといった本格的な防音・防振対策が必須となります。

シャッターの開閉音がうるさい

車のエンジン音と同様に、あるいはそれ以上に問題となりやすいのがシャッターの開閉音です。特に従来のスチール製の巻き上げ式(ガラガラシャッター)は、開閉時に大きな金属音が発生します。この音が室内だけでなく、閑静な住宅街では近隣にも響き渡ることがあります。

「早朝に出勤する際のシャッター音が気まずく、ご近所の目が気になる」「音がうるさくて、結局シャッターを閉めずに寝てしまい、防犯上の意味がなくなってしまった」という声は少なくありません。電動シャッターであっても、モーター音やきしみ音が気になる製品もあります。

対策としては、静音性に優れた電動シャッターを選ぶことが最も効果的です。例えば、オーバースライダータイプや、モーター音が静かなベルトドライブ式の製品などがあります。ショールームで実際の作動音を確認したり、施工業者に静音タイプの実績を問い合わせたりするなど、価格だけでなく「音」という性能にも注目して選ぶことが後悔を防ぐ鍵となります。

③ ニオイと空気で後悔

ガレージ内は、排気ガスや湿気など、居住空間とは異なる空気環境にあります。この「ニオイと空気」の管理を怠ると、健康被害や建物の劣化につながる深刻な後悔を生む可能性があります。

排気ガスのニオイが室内に入ってくる

ビルトインガレージで最も懸念すべき健康リスクの一つが、排気ガスの室内への流入です。ガレージと居住空間を隔てるドアや壁の気密性が低いと、エンジンをかけた際の排気ガス(特に一酸化炭素は無味無臭で危険)が、わずかな隙間から室内に入り込んでしまう恐れがあります。

「アイドリングしていると、リビングがなんとなく排気ガス臭い」「換気扇を付け忘れたら、気分が悪くなったことがある」といった経験は、決して軽視できません。特に、室内でエアコンや換気扇(レンジフードなど)を強く作動させると、家の中が負圧になり、ガレージの空気を室内に引っ張ってしまう現象が起こりやすくなります。

これを防ぐためには、計画的な換気設備の導入が絶対条件です。ガレージ内に強力な換気扇を設置し、車のエンジンをかけたら必ず作動させることを徹底する必要があります。また、ガレージと居室の間のドアは気密性の高い製品を選び、壁の施工においても隙間が生じないよう、丁寧な気密処理を施工業者に依頼することが重要です。24時間換気システムをガレージにも適用し、常に空気がよどまない環境を作ることも有効な対策です。

湿気や結露でカビが発生した

ガレージ内は湿気がこもりやすい環境です。その原因は多岐にわたります。

- コンクリートからの水分蒸発:打設直後のコンクリートは多くの水分を含んでおり、数年にわたって湿気を放出し続けます。

- 洗車による水分:ガレージ内で洗車をすると、大量の水分が床や壁に残ります。

- 雨や雪の持ち込み:雨の日に帰宅した際、車体についた水分がガレージ内に持ち込まれます。

- 外気との温度差による結露:冬場、暖かい外気が冷たいシャッターやコンクリートの壁に触れることで結露が発生します。

これらの湿気を放置すると、壁や天井に黒カビが発生し、健康に悪影響を及ぼすだけでなく、保管している工具やアウトドア用品が錆びてしまう原因にもなります。

「梅雨の時期になるとガレージ内がジメジメしてカビ臭い」「大切にしていた工具コレクションが錆だらけになってしまった」という後悔は、非常につらいものです。対策としては、まず強制換気と自然換気の両面から換気計画を立てること。換気扇の設置はもちろん、対角線上に窓や換気口を2か所以上設けて、空気の通り道を作ることが効果的です。さらに、壁の内部に断熱材を施工することで、内外の温度差を小さくし、結露の発生そのものを抑制できます。

④ 設備で後悔

「あれば便利だろう」と安易に考えて省略したり、逆に深く考えずに設置したりしたことで、後から不便を感じるのが「設備」に関する後悔です。日々の使い勝手に直結する部分だけに、慎重な計画が求められます。

コンセントの数や位置が不便

設計段階ではなかなか具体的なイメージが湧きにくいのがコンセントです。しかし、ガレージ内では想像以上に電気を使う場面が多くあります。

- 電動工具(ドリル、サンダーなど)

- 掃除機

- 高圧洗浄機

- コンプレッサー

- 作業用の照明

- オーディオ機器

- 電動自転車の充電

- 電気自動車(EV)の充電

これらの利用を想定せずに、「とりあえず壁に1〜2か所」といった具合に設置してしまうと、「使いたい場所まで長い延長コードが必要で邪魔になる」「複数の機器を同時に使えない」といった不便が生じます。特に、将来的にEVやPHEVの購入を考えている場合、専用の200Vコンセントや充電設備の設置は必須です。後から追加工事を行うと、配線が露出して見栄えが悪くなったり、高額な工事費用がかかったりします。

対策は、ガレージ内での具体的な活動をシミュレーションし、必要な場所に、必要な種類のコンセントを、少し多めに設置しておくことです。作業台の近く、掃除機を使いやすい場所、EVの駐車位置などを考慮して配置図を作成しましょう。屋外用の防水コンセントをガレージ外壁に設置しておくのも便利です。

照明が暗くて作業しにくい

コスト削減の対象になりやすいのが照明設備です。しかし、「車を置くだけだから」と天井にダウンライトを1つ付けただけ、といった計画では、ほぼ間違いなく後悔します。

夜間に帰宅した際の乗り降りや荷物の出し入れはもちろん、洗車やタイヤ交換、ワックスがけ、簡単なメンテナンス作業など、ガレージ内で行う活動は多岐にわたります。照明が不十分だと、手元が暗くて作業がしにくく、危険も伴います。「結局、毎回投光器を引っ張り出してくるのが面倒」「車のボディの拭き残しに気づけなかった」といった不満は、適切な照明計画で防げます。

ガレージの照明は、全体を均一に明るく照らすベース照明(シーリングライトやライン照明など)と、特定の場所を強く照らすスポット照明(作業台の上や車の側面を照らすダウンライトなど)を組み合わせるのが理想です。また、作業内容に合わせて光の色(色温度)を選ぶことも重要です。細かい作業をするなら、モノの色がはっきりと見える「昼白色」や「昼光色」が適しています。

水道設備を付ければよかった

「洗車は家の外の散水栓でやればいい」と考え、ガレージ内に水道設備を設けないケースも多いですが、これも後悔につながりやすいポイントです。

ガレージ内で水道が使えないと、

- 洗車のたびに、屋外から長いホースを引っ張ってくる必要がある。

- DIYで汚れた手や工具をすぐに洗えない。

- ガレージの床を掃除する際に、バケツで何度も水を運ばなければならない。

といった手間が発生します。

ガレージ内に深型で大きな「スロップシンク」と給排水設備を設置しておくと、これらの不便が一気に解消されます。泥のついた靴やキャンプ用品を洗ったり、雑巾をすすいだりするのにも非常に便利です。さらに、床に勾配をつけて排水溝(グレーチング)を設置しておけば、気兼ねなく水を使った掃除や洗車ができます。初期投資はかかりますが、その後の利便性を考えれば、十分に検討する価値のある設備です。

⑤ シャッターの種類で後悔

ガレージの「顔」とも言えるシャッターは、デザイン性だけでなく、日々の使い勝手や防犯性、静音性に大きく関わる重要なパーツです。選択を誤ると、毎日の開け閉めがストレスの原因になります。

| 種類 | メリット | デメリット | 費用目安(工事費込) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 手動シャッター | ・費用が安い ・停電時も開閉可能 ・構造がシンプルで故障が少ない |

・開閉に手間と力が必要 ・雨の日や荷物が多い時に不便 ・開閉時の音が大きい |

20万円~40万円 | ・とにかくコストを抑えたい人 ・開閉頻度が少ない人 ・停電時のリスクを避けたい人 |

| 電動シャッター | ・リモコンで車内から開閉でき、非常に楽 ・静音性に優れたモデルがある ・防犯性が高いモデルもある |

・費用が高い ・停電時に手動に切り替える手間が必要 ・モーターやセンサーの故障リスクがある |

40万円~100万円以上 | ・毎日のように車を利用する人 ・利便性と快適性を重視する人 ・静かな住宅街に住んでいる人 |

手動シャッターにして開閉が面倒

初期費用を抑えるために手動シャッターを選んだものの、「毎日のこととなると、開け閉めが想像以上に重くて面倒」と感じる人は少なくありません。特に、雨や雪の日、強風の日、あるいは両手に荷物を抱えている時に、一度車から降りてシャッターを操作するのは大きなストレスです。

最初は気にならなくても、年を重ねるにつれて体力的につらくなってくる可能性もあります。「結局、開けっ放しにすることが増えてしまった」「後から電動化しようとしたら、高額な費用がかかると言われた」という後悔の声も聞かれます。車の利用頻度が高い人ほど、電動シャッターの利便性による恩恵は大きくなります。

電動シャッターの音が近所迷惑になっていないか気になる

一方で、電動シャッターを選んだ場合の後悔ポイントは「音」です。特に、比較的安価な巻き上げ式の電動シャッターは、モーター音や部材のきしみ音が大きく、早朝や深夜の開閉時に近隣へ響いてしまうことがあります。

「静かな住宅地なので、隣の家に迷惑をかけていないかいつも心配になる」「音が気になって、夜遅くの帰宅がためらわれる」といった精神的な負担を感じるケースもあります。この問題を避けるためには、前述の通り、設計段階で静音性の高いシャッター(オーバースライダータイプなど)を選ぶことが重要です。費用は高くなりますが、日々の安心感には代えがたい価値があります。

⑥ ガレージのサイズで後悔

「大は小を兼ねる」ということわざが、最も当てはまるのがガレージのサイズです。一度建ててしまうと拡張はほぼ不可能なため、少しのケチが将来の大きな後悔につながります。

車を買い替えたらサイズが合わなくなった

設計時に、現在所有している車のサイズ(全長、全幅、全高)ギリギリでガレージを設計してしまうのは、最も典型的な失敗パターンです。将来、家族構成の変化やライフスタイルの変化によって、より大きな車(ミニバン、SUVなど)に乗り換える可能性は十分にあります。

「セダンからミニバンに買い替えたら、ドアを全開にできず、チャイルドシートへの子供の乗せ降ろしが非常に不便になった」「車の全長が長くなり、シャッターがギリギリ閉まる状態で、後ろの棚が使えなくなった」「ルーフキャリアを付けたら天井に当たってしまうようになった」など、後悔の例は枚挙にいとまがありません。

ガレージのサイズを計画する際は、現在の車+αの余裕を持つことが鉄則です。具体的には、車のドアを全開にしても壁に当たらない幅(全幅+1.2m以上が目安)と、トランクを開けたり、車の周りを人が通ったりできる奥行き(全長+1.0m以上が目安)を確保しましょう。

天井が低くて圧迫感がある

建築費用や高さ制限を気にするあまり、ガレージの天井高を低く設定してしまうと、空間全体に圧迫感が生まれます。車の乗り降りには支障がなくても、ガレージ内で過ごす時間が長い人にとっては、居心地の悪い空間になってしまいます。

また、SUVやミニバンなど背の高い車の場合、天井が低いと乗り降りの際に頭をぶつけそうになったり、照明器具との距離が近すぎて熱を感じたりすることもあります。将来的に、車のリフトアップや、天井収納、シーリングファンなどの設置を考えている場合は、なおさら十分な高さが必要です。

一般的な住宅の天井高は2.4mですが、ビルトインガレージの場合は、開放感と将来の拡張性を考慮して、できれば2.5m〜3.0m程度の高さを確保するのがおすすめです。

⑦ 建築費用で後悔

夢の実現には、現実的な資金計画が不可欠です。こだわりを詰め込みすぎたり、見積もりの確認が甘かったりすると、深刻な予算オーバーに見舞われます。

予算をオーバーしてしまった

ビルトインガレージは、こだわり始めるとキリがない世界です。おしゃれなオーバースライダーシャッター、高級感のある床材、デザイン性の高い照明、便利な空調設備、音響設備など、オプションを追加していくうちに、あっという間に費用は膨れ上がります。

「あれもこれもと欲張った結果、当初の見積もりから数百万円もオーバーしてしまい、住宅ローンの返済計画が狂ってしまった」というケースは珍しくありません。ガレージに費用をかけすぎたために、住宅本体の設備や内装のグレードを下げざるを得なくなり、本末転倒な結果になることもあります。

対策としては、計画の初期段階で「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にリストアップし、優先順位をつけておくことです。その上で、上限予算を厳格に設定し、その範囲内で最適なプランを施工業者と相談していく姿勢が重要です。

想定外の追加費用が発生した

見積書に記載されている「本体工事費」だけで判断してしまうのも危険です。住宅建築には、本体工事費以外にも様々な「諸費用」が発生します。ビルトインガレージの場合、特に注意が必要なのが、構造計算や構造補強にかかる費用、そして地盤改良工事の費用です。

ビルトインガレージを設けると、建物の1階部分に大きな開口部ができ、壁の量が少なくなるため、耐震性を確保するための特別な構造計算や、梁を太くするなどの構造補強が必要になる場合があります。これらの費用が見積もりに含まれているかを確認する必要があります。

また、建築前の地盤調査の結果、地盤が軟弱であると判断された場合は、地盤改良工事が必須となります。この工事には、数十万円から場合によっては百万円以上の追加費用がかかることもあります。これらの費用を想定していなかったために、資金計画が大幅に狂ってしまうケースは少なくありません。

契約前には、見積もりにどこまでの費用が含まれているのか(地盤調査費、地盤改良費、設計料、各種申請費用、外構費など)を詳細に確認し、追加費用が発生する可能性とその概算についても、事前に説明を求めておくことが、後悔を防ぐために不可欠です。

⑧ 税金で後悔

見落とされがちですが、金銭的な負担が長期にわたって続くのが「税金」の問題です。特に固定資産税に関する知識不足は、将来の家計を圧迫する原因となります。

固定資産税が高くなった

カーポートとは異なり、三方を壁で囲まれたビルトインガレージは、建築基準法上「家屋」として扱われます。そのため、ガレージの面積も建物の延床面積に含まれ、固定資産税の課税対象となります。

「カーポートと同じ感覚でいたら、毎年の固定資産税が思ったより高くて驚いた」「同じ延床面積の家でも、ビルトインガレージがあるだけで税金が高くなることを知らなかった」という後悔は、意外と多いものです。

ただし、この固定資産税には緩和措置が存在します。具体的には、ガレージ部分の面積が家屋全体の延床面積の5分の1以下であれば、その部分は床面積に算入されず、非課税となるのが一般的です。この制度をうまく活用すれば、税金の負担を軽減できます。

しかし、この緩和措置の適用条件や判断基準は、自治体によって若干異なる場合があるため注意が必要です。計画段階で、必ず建築予定地の市区町村の役所に確認することが重要です。この税金の仕組みを理解しているかどうかで、長期的なランニングコストに大きな差が生まれるのです。

後悔しないために!ビルトインガレージで失敗を防ぐ7つの対策

これまで見てきたような後悔を避けるためには、計画段階での入念な準備と検討が何よりも重要です。ここでは、失敗を防ぐための具体的な7つの対策を、チェックリスト形式でご紹介します。

① 将来を見据えたサイズと間取りを計画する

「今」の都合だけでなく、10年後、20年後のライフスタイルを想像することが、後悔しない家づくりの基本です。

将来乗りたい車や所有台数を考える

ガレージのサイズは、後からの変更が最も困難な要素です。現在の車に合わせてギリギリのサイズで設計するのは絶対に避けましょう。将来、子供の成長に合わせてミニバンに乗り換えたり、趣味でスポーツカーを増車したり、あるいは子供が免許を取って軽自動車を所有するようになったりと、車の種類や台数は変化する可能性があります。

最低でも車1台あたり幅3.5m×奥行6.0mを基準とし、将来乗りたい車のサイズや、ドアの開閉、荷物の積み下ろし、通路スペースなどを考慮して、余裕を持った広さを確保することが重要です。

居住スペースとのバランスを考える

ガレージはあくまで家の一部です。ガレージの要望だけを優先するのではなく、家族が毎日を過ごすLDKや寝室、水回りといった居住空間の快適性とのバランスを常に意識しましょう。

設計の打ち合わせでは、平面図だけでなく、3DパースやVR(バーチャルリアリティ)などを活用して、空間の広がりや動線を立体的に確認することをおすすめします。「このリビングの広さで本当にくつろげるか」「この動線で日々の家事はスムーズに行えるか」を家族全員でシミュレーションし、納得のいくまで検討を重ねることが後悔を防ぎます。

収納や作業スペースも確保する

「何を、どこに、どれだけ収納したいか」を事前にリストアップし、必要な収納スペースを計画に盛り込みましょう。壁面に可動棚や有孔ボードを設置すれば、空間を有効活用しながら、工具や小物を整理整頓できます。

また、タイヤ交換や洗車、DIYといった作業を行う可能性があるなら、車を停めた状態でも十分に動き回れる作業スペースを確保しておくことが大切です。作業台を置くスペースや、工具箱を広げるスペースも考慮に入れておくと、快適なガレージライフが送れます。

② 騒音・振動対策を徹底する

家族とご近所に配慮した音響設計は、穏やかな暮らしを守るために不可欠です。

寝室やリビングとガレージの位置を離す

最もシンプルで効果的な騒音対策は、間取りの工夫です。ガレージの真上や隣接する場所には、寝室や書斎、子供部屋といった静けさを要する部屋の配置を避けるのが基本です。

可能であれば、クローゼットや納戸、廊下、階段といった、人の滞在時間が短い空間を緩衝地帯(バッファゾーン)として間に挟むように設計すると、音や振動が居住空間に伝わりにくくなります。

壁や天井に遮音材・吸音材を使用する

間取りの工夫だけでは不安な場合や、構造上どうしても居室が近接してしまう場合は、建材による対策を徹底しましょう。

壁や天井の内部に、密度の高いグラスウールやロックウールといった断熱材兼吸音材を充填するのは非常に効果的です。さらに、石膏ボードを二重に貼ったり、遮音シートを挟み込んだりすることで、遮音性能は格段に向上します。床には防振ゴムを挟んで振動を吸収させる方法もあります。これらの対策は後から行うのが難しいため、必ず新築時に施工業者と相談して仕様を決定しましょう。

静音タイプの電動シャッターを選ぶ

シャッターの開閉音は、ご近所への配慮という点で特に重要です。従来のスチール製巻き上げ式は避け、開閉時の音が静かなアルミ製のオーバースライダータイプや、静音設計のモーターを採用した電動シャッターを選びましょう。

費用は高くなりますが、早朝や深夜でも気兼ねなく車を出し入れできる安心感は、何物にも代えがたい価値があります。ショールームで実際の作動音を聞き比べたり、メーカーのカタログで騒音レベルの数値(dB)を確認したりして、慎重に選定することをおすすめします。

③ 換気・湿気対策を万全にする

健康と建物の寿命を守るため、クリーンでドライな空気環境を維持する仕組みを取り入れましょう。

24時間換気システムの導入を検討する

現在の住宅には、シックハウス対策として24時間換気システムの設置が義務付けられています。このシステムをガレージにも適用し、常に緩やかな空気の流れを作ることで、排気ガスや化学物質のニオイ、湿気がこもるのを防ぎます。

特に、ガレージと居住空間がドア一枚でつながっている場合は、両方の空間で計画的な換気を行い、空気の圧力バランスを保つことが、排気ガスの室内流入を防ぐ上で非常に重要です。

大きめの窓や換気扇を2か所以上設置する

機械換気に加え、自然換気も積極的に取り入れましょう。ポイントは空気の「入口」と「出口」を作ることです。例えば、ガレージの対角線上の異なる高さに、開閉可能な窓(高窓や地窓)や換気口を2か所以上設置すると、温度差によって自然な空気の流れが生まれ、効率的に空気を入れ替えることができます。

また、排気ガスや湿気を強制的に排出するために、パワーの大きい換気扇の設置は必須です。タイマー付きの換気扇を選べば、エンジン停止後も一定時間換気を続けることができ、より安心です。

壁に断熱材や防湿シートを入れる

ガレージの壁や天井に、居住空間と同レベルの断熱材を入れることは、結露対策として極めて効果的です。断熱材によってガレージ内の急激な温度変化が抑えられ、壁や天井の表面温度が外気の影響で極端に低くなるのを防ぎ、結露の発生を抑制します。

さらに、断熱材の外側(室外側)に防湿シートを施工することで、壁内への湿気の侵入を防ぎ、内部結露による構造材の腐食リスクも低減できます。これは建物の耐久性を高める上でも重要な対策です。

④ 設備計画を綿密に行う

日々の使い勝手を左右する設備は、「なんとなく」で決めずに、具体的な利用シーンを想定して計画することが成功の秘訣です。

コンセントは多めに、使う場所を想定して配置する

「後から増やせばいい」という考えは禁物です。壁の中に配線を隠すきれいな工事は、新築時でないと難しく、コストもかさみます。将来のあらゆる可能性を考慮し、「少し多いかな」と感じるくらい設置しておくのが正解です。

- EV/PHEV用:駐車位置の近くに200Vの専用コンセントを設置。

- 作業台用:電動工具の充電や使用のために、作業台の高さに複数口設置。

- 掃除用:ガレージの中央付近の壁や、車のドア付近に設置。

- 汎用:ガレージの四隅にバランスよく配置。

屋外用の防水コンセントも、ガレージの外壁に付けておくと高圧洗浄機の使用などに便利です。

照明は作業内容に合わせて明るさや種類を選ぶ

照明計画は「明るさ(ルクス)」「位置」「光の色(色温度)」の3つの観点から考えましょう。

- 明るさ:ただ駐車するだけなら50ルクス程度でも十分ですが、整備やDIYなどの細かい作業を行うなら300〜500ルクス程度の明るさが欲しいところです。

- 位置:天井の中央に1灯だけだと、車体によって影ができてしまいます。車の両脇や作業スペースの真上など、複数の光源を分散配置することで、影のできにくい作業環境が作れます。

- 光の色:車のボディカラーを確認したり、塗装のムラを見つけたりする作業には、太陽光に近い「昼白色(約5000K)」が最適です。リラックスした雰囲気を重視するなら「温白色(約3500K)」も良いでしょう。

洗車や掃除のために水道・排水設備を検討する

ガレージ内での利便性を格段に向上させるのが水道・排水設備です。お湯も出る混合水栓付きのスロップシンクがあれば、冬場の洗車や油汚れの洗浄に大変重宝します。

また、床に1/100〜1/50程度の緩やかな勾配をつけ、排水溝(グレーチング)を設置しておけば、気兼ねなく床に水を流して掃除ができます。この一手間が、ガレージを常に清潔に保つための大きな助けとなります。

⑤ ライフプランとガレージの目的を明確にする

「誰が、何のために、どのように使うのか」という原点に立ち返ることが、満足度の高いガレージを作るための最短ルートです。

何のためにガレージを使うか家族で話し合う

そのガレージは、単なる「車庫」ですか? それとも、ご主人の「書斎兼秘密基地」ですか? 家族の「アウトドア用品庫」ですか? あるいは、子供の「遊び場」にもなりますか?

ガレージに求める役割や目的を、計画の初期段階で家族全員で共有し、優先順位を明確にしておきましょう。目的が異なれば、必要な広さ、設備、内装も全く変わってきます。この認識のズレが、後々の「こんなはずじゃなかった」につながります。

趣味のスペースにするなら防音や空調も考慮する

もしガレージを「車を眺めながらお酒を飲む」「音楽を大音量で楽しむ」「仲間と集まってバイクをいじる」といった、滞在時間の長い趣味の空間として使いたいのであれば、追加の設備投資が必要になります。

- 防音:前述の遮音・吸音対策に加え、気密性の高い防音ドアや二重窓の設置を検討。

- 空調:夏場の熱気や冬場の底冷えは厳しいため、エアコンの設置は快適性を保つ上でほぼ必須です。断熱性能を高めておくことも重要です。

- 内装:OSB合板や有孔ボードで壁を仕上げてDIY感を出したり、間接照明でおしゃれな雰囲気を演出したりと、内装にもこだわりましょう。

⑥ 費用と固定資産税を事前に把握する

夢と現実のギャップを埋めるためには、お金に関する正確な知識が不可欠です。

建築費用の相場を知る

ビルトインガレージの建築費用は、追加工事費として坪単価50万円〜80万円程度が目安とされていますが、これはあくまで参考値です。シャッターの種類、内装のグレード、設備の充実度、建物の構造(木造、鉄骨造など)によって大きく変動します。

重要なのは、複数の施工業者から「総額」での見積もりを取ることです。見積書の内訳を詳細に確認し、本体工事費以外に必要な諸費用(設計料、確認申請料、地盤改良費、外構費、登記費用など)がすべて含まれているかをチェックしましょう。

固定資産税の緩和措置について確認する

前述の通り、ビルトインガレージには「延床面積の5分の1まで非課税」という緩和措置があります。このルールを最大限に活用することで、長期的な税負担を軽減できます。

例えば、家全体の延床面積が150㎡の場合、ガレージの面積を30㎡(=150㎡ × 1/5)以下に収めれば、ガレージ部分は固定資産税の計算対象から除外されます。この制度を念頭に置いて、ガレージの広さと居住スペースのバランスを設計することが賢明です。ただし、この措置の運用は自治体によって異なる可能性があるため、必ず計画段階で市町村役場の資産税課などに事前確認を行いましょう。

⑦ 実績豊富な施工業者に相談する

ビルトインガレージは、デザイン力だけでなく、構造、防水、換気、防音といった多岐にわたる専門知識と技術が求められる特殊な建築物です。

ビルトインガレージの施工事例が多い会社を選ぶ

施工業者を選ぶ際は、単に「注文住宅が建てられる」というだけでなく、「ビルトインガレージの施工実績が豊富かどうか」を必ず確認しましょう。実績の多い会社は、デザインの引き出しが多いだけでなく、起こりがちなトラブルやその対策法についても熟知しています。

過去の施工事例の写真を見せてもらったり、可能であれば実際に建てた家を見学させてもらったりすると、その会社の技術力や提案力を具体的に判断できます。

複数の業者から見積もりを取って比較する

手間はかかりますが、最低でも3社程度の業者から相見積もりを取ることを強くおすすめします。これにより、適正な価格相場を把握できるだけでなく、各社の提案内容を比較検討できます。

比較する際は、金額の安さだけで判断してはいけません。見積もりに含まれる工事の範囲、使用される建材や設備のグレード、提案されている間取りやデザイン、そして担当者の対応の丁寧さや専門知識などを総合的に評価し、最も信頼できるパートナーを選ぶことが、後悔しないビルトインガレージづくりの最後の鍵となります。

知っておきたいビルトインガレージのメリット

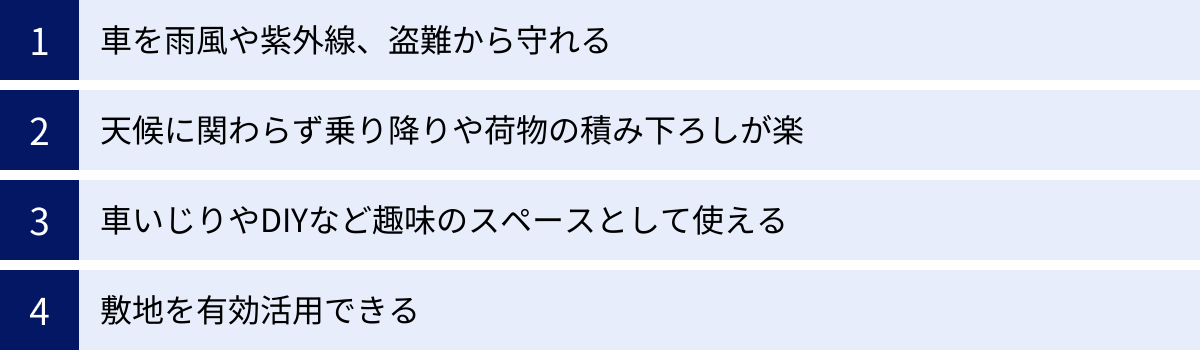

後悔ポイントや対策に焦点を当ててきましたが、もちろんビルトインガレージにはそれを上回る多くの魅力があります。ここでは、理想のガレージライフを思い描く上で知っておきたい、代表的な4つのメリットをご紹介します。

車を雨風や紫外線、盗難から守れる

ビルトインガレージの最大のメリットは、愛車をあらゆる外的要因から保護できることです。屋根と壁、そしてシャッターで完全に囲まれた空間は、青空駐車やカーポートとは比較にならないほどの保護性能を発揮します。

- 雨風・雪・雹:酸性雨による塗装の劣化や、強風による飛来物での傷、積雪や雹(ひょう)によるダメージから車を守ります。汚れた雨水がかからないため、洗車の頻度を減らすことにもつながります。

- 紫外線:強力な紫外線は、ボディの塗装の色褪せや、ヘッドライトカバーの黄ばみ、ダッシュボードなど内装樹脂パーツの劣化を促進します。ガレージ内に保管することで、これらの経年劣化を大幅に遅らせることができます。

- 盗難・いたずら:シャッターを閉めて施錠することで、車両盗難や車上荒らし、子供のボール遊びや猫によるひっかき傷といった、いたずらのリスクを劇的に低減できます。物理的な障壁があるというだけで、犯罪のターゲットになりにくくなる効果が期待できます。

大切な愛車を常にベストなコンディションで維持し、資産価値を守る上で、ビルトインガレージは最高の保管環境と言えるでしょう。

天候に関わらず乗り降りや荷物の積み下ろしが楽

日常生活における利便性の高さも、ビルトインガレージならではの大きな魅力です。

建物と一体化しているため、どんな悪天候の日でも、雨や雪に濡れることなく車の乗り降りができます。特に、小さなお子様をチャイルドシートに乗せ降ろしする際や、高齢の家族が乗り降りする際には、このメリットを強く実感するでしょう。傘を差しながら荷物で両手がふさがっている、といった煩わしさから解放されます。

また、買い物帰りの荷物の積み下ろしも非常にスムーズです。ガレージからキッチンやパントリーへ直接アクセスできる動線を確保しておけば、重い米袋や大量の食料品を、天候を気にせず一気に運び込めます。ベビーカーやアウトドア用品といった大きな荷物の出し入れも、室内とガレージが直結していることで格段に楽になります。日々の暮らしにおける小さなストレスが軽減されることは、生活の質(QOL)を大きく向上させる要因となります。

車いじりやDIYなど趣味のスペースとして使える

ビルトインガレージは、単なる車庫にとどまらず、自分だけの世界に没頭できる多目的な「趣味の空間」として活用できるポテンシャルを秘めています。

天候や時間を気にすることなく、好きな時に洗車やワックスがけ、オイル交換といったメンテナンス作業に集中できます。照明やコンセント、水道といった設備を整えれば、作業効率も格段にアップします。

また、車関連だけでなく、DIYの作業場、自転車やバイクの整備スペース、トレーニングジム、オーディオルーム、プラモデルや模型作りのアトリエなど、アイデア次第で様々な用途に活用できます。近隣の目を気にすることなく、自分の好きなモノに囲まれて過ごせるプライベートな空間は、日々の喧騒から離れてリフレッシュするための「大人の秘密基地」となり得るのです。

敷地を有効活用できる

特に都市部の住宅地に多い「狭小地」において、ビルトインガレージは敷地を最大限に活用するための非常に有効なソリューションです。

通常、住宅とは別に駐車スペースを確保しようとすると、その分だけ建物を建てる面積が削られてしまいます。しかし、ビルトインガレージは建物の1階部分を駐車スペースとして利用するため、居住空間と駐車スペースを立体的に両立させることができます。

さらに、前述した建築基準法の緩和措置により、一定の条件(延床面積の5分の1以下)を満たせば、ガレージ部分の面積を容積率の計算から除外できます。これにより、同じ敷地面積でも、より広い居住空間を確保した3階建て住宅などを建てることが可能になる場合があります。限られた土地で、駐車スペースも広い居住空間も諦めたくない、というニーズに応える合理的な設計手法なのです。

知っておきたいビルトインガレージのデメリット

多くのメリットがある一方で、計画を進める上ではデメリットも正しく理解し、受け入れる必要があります。メリットとデメリットを天秤にかけ、ご自身のライフスタイルにとって最適な選択かどうかを判断しましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・車を雨風、紫外線、盗難から守れる | ・建築費用が高くなる傾向がある |

| ・天候に関わらず乗り降りや荷物の積み下ろしが楽 | ・1階の居住スペースが狭くなる |

| ・車いじりやDIYなど趣味のスペースとして使える | ・間取りの自由度が下がりやすい |

| ・敷地を有効活用できる(特に狭小地) | ・耐震性のための構造計算や補強が必要になる |

建築費用が高くなる傾向がある

最も大きなデメリットは、一般的な住宅に比べて建築費用が高額になることです。ガレージ部分の基礎や壁、シャッターの設置はもちろん、耐震性を確保するための構造補強、さらには換気扇や照明、コンセントといった設備の追加が必要になるためです。

カーポートの設置費用が数十万円程度であるのに対し、ビルトインガレージはガレージ部分だけで数百万円の追加費用がかかるのが一般的です。シャッターの種類や内装、設備のグレードにこだわれば、その費用はさらに上昇します。この初期投資の大きさが、ビルトインガレージの導入をためらう最大の要因となることが多いでしょう。

1階の居住スペースが狭くなる

これは後悔ポイントでも触れましたが、構造的なデメリットとして改めて認識しておく必要があります。建物の1階部分のかなりの面積をガレージが占めるため、LDKや和室、水回りといった家族が共有する居住スペースが必然的に狭くなるか、2階以上に配置せざるを得なくなります。

1階に広いリビングを設けたい、平屋のようなワンフロアでの生活を希望するといったニーズとは相性が悪い場合があります。家全体のコンセプトと、ガレージに割く面積のバランスを慎重に検討する必要があります。

間取りの自由度が下がりやすい

ビルトインガレージを設けるということは、建物の1階部分に車が出入りするための大きな開口部(シャッター部分)を設け、内部に柱のない広い空間を作ることを意味します。

この構造的な制約により、家の他の部分の間取りにも影響が及びます。壁を配置できる場所が限られるため、部屋の区切り方や階段の位置、窓の配置などに制約が生まれ、間取りの自由度が低下する傾向があります。理想の間取りを実現しようとすると、構造的に無理が生じたり、さらなる補強費用がかかったりする可能性があります。

耐震性のための構造計算や補強が必要になる

1階部分の壁の量が少なく、大きな開口部を持つビルトインガレージのある住宅は、構造的に不安定になりやすいという側面があります。特に、日本で一般的な木造住宅の場合、耐力壁が少なくなることで地震時の揺れに弱くなるリスクを抱えています。

そのため、安全性を確保するためには、通常の住宅以上に精密な構造計算を行い、梁を太くしたり、特殊な金物で補強したり、あるいは木造ではなく鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)を採用したりするといった対策が必要不可欠です。これらの構造補強は、建築コストを押し上げる一因ともなります。施工業者の技術力が問われる部分であり、信頼できる業者選びが極めて重要になる所以です。

ビルトインガレージの費用相場

ビルトインガレージを検討する上で、最も気になるのが「いくらかかるのか」という費用面でしょう。ここでは、費用の目安と、その価格を左右する要素について解説します。

費用の目安は坪単価50万円〜80万円

ビルトインガレージの建築費用は、住宅本体の坪単価とは別に、ガレージ部分の追加費用として坪単価で計算されることが多く、その相場は一般的に50万円〜80万円程度と言われています。

例えば、一般的な乗用車1台分の駐車スペースに必要な広さは約5坪(約16.5㎡)とされています。これを基に計算すると、ガレージ部分だけで以下の費用がかかることになります。

- 車1台分(約5坪)の場合:250万円 〜 400万円

- 車2台分(約10坪)の場合:500万円 〜 800万円

これはあくまで、ガレージという「箱」を作るための基本的な費用です。ここからさらに、シャッターの種類や内装、設備のグレードによって費用は大きく変動します。総額でいくらになるのか、詳細な見積もりを取って確認することが重要です。

費用を左右する主な要素

ビルトインガレージの費用は、主に以下の3つの要素によって大きく変わってきます。どこにこだわり、どこでコストを調整するのか、優先順位を考える際の参考にしてください。

| 要素 | 内容 | 費用への影響 |

|---|---|---|

| 広さ・構造 | ・駐車台数(1台か2台か) ・作業スペースや収納の広さ ・建物の構造(木造、鉄骨造、RC造) |

・面積が広いほど高くなる ・木造が最も安価で、鉄骨造、RC造の順に高くなる |

| シャッター | ・種類(手動か電動か) ・タイプ(巻き上げ、オーバースライダーなど) ・材質(スチール、アルミ、木製など) |

・電動は手動より数十万円高い ・オーバースライダーは巻き上げ式より高価 ・デザイン性の高い材質は高価 |

| 内装・設備 | ・壁材、床材(塗装、タイルなど) ・照明、コンセント、水道、換気扇 ・断熱材、空調、防音設備 |

・こだわるほど青天井に高くなる ・特に空調や防音は大きなコスト増要因 |

ガレージの広さや構造

当然ながら、面積が広くなるほど、使用する建材の量が増えるため費用は上がります。車2台分や、広い作業スペースを確保する場合は、それだけコストがかさむことを覚悟しておく必要があります。

また、建物の構造も費用に大きく影響します。日本では木造が最もコストを抑えられますが、耐震性の確保のために設計に工夫が必要です。広いスパンを確保しやすい鉄骨造や、堅牢でデザインの自由度も高い鉄筋コンクリート造は、耐震性や耐久性に優れる一方、木造に比べて建築費用は大幅に高くなります。

シャッターの種類(手動・電動)

シャッターは費用の変動要因として非常に大きなウェイトを占めます。最も安価なのは手動の巻き上げ式シャッターですが、利便性を考えて電動を選ぶ人が大半です。

電動シャッターにするだけで、手動に比べて数十万円のコストアップとなります。さらに、静音性やデザイン性に優れたオーバースライダータイプや、パネルが折りたたまれるフォールディングタイプなどを選ぶと、費用は100万円を超えることも珍しくありません。

内装や設備のグレード

「箱」ができた後、その中身をどう仕上げるかで費用は大きく変わります。

- 床:コンクリート打ちっぱなしが最も安価ですが、防塵塗装やタイル貼りなどで仕上げると数十万円の追加費用がかかります。

- 壁:石膏ボードのまま(クロスなし)が最もシンプルですが、OSB合板や有孔ボード、ガルバリウム鋼板などで仕上げるとコストが上がります。

- 設備:照明の数や種類、コンセントの増設、水道(給排水)設備の設置、換気扇の性能、そしてエアコンの設置など、設備を充実させればさせるほど費用は加算されていきます。

どこまでを「必須」とし、どこからを「オプション」とするか、予算と照らし合わせながら冷静に判断することが求められます。

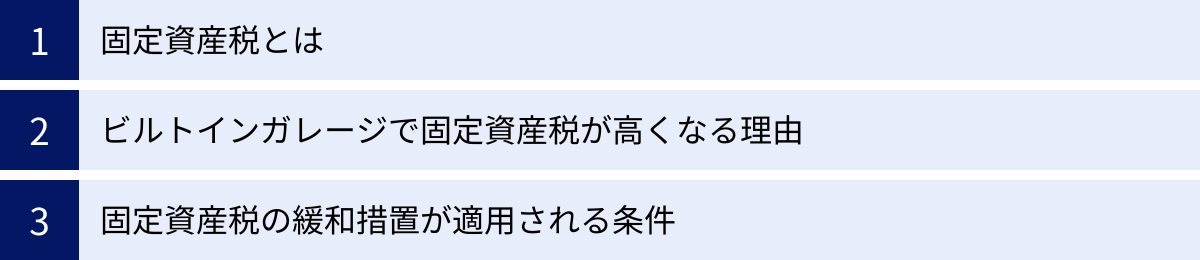

ビルトインガレージと固定資産税の関係

家を所有する限り、毎年かかってくるのが固定資産税です。ビルトインガレージがこの税金にどう影響するのか、その仕組みと対策を正しく理解しておくことは、長期的な資金計画において非常に重要です。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋、事業用の償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その資産価値に応じて所在地の市町村に納める税金のことです。

家屋の場合、税額は以下の計算式で算出されます。

固定資産税額 = 課税標準額(固定資産税評価額) × 税率(標準税率1.4%)

「固定資産税評価額」は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が個別に決定します。新築の家屋の場合は、屋根、外壁、内装、設備などにどのような資材や設備が使われているかを市町村の職員が調査(家屋調査)し、その再建築費(同じ家をもう一度建てたらいくらかかるか)を基準に評価額が算出されます。

ビルトインガレージで固定資産税が高くなる理由

カーポートは、柱と屋根のみで壁がないため、「建物」とは見なされず固定資産税の対象外です。一方、ビルトインガレージは、以下の3つの要件を満たすため、地方税法上の「家屋」に認定されます。

- 外気分断性:屋根と三方向以上の壁(シャッターも壁と見なされる)があり、内外を遮断している。

- 土地への定着性:基礎などで土地に固着しており、容易に移動できない。

- 用途性:特定の目的(車庫)のために利用できる状態にある。

このため、ビルトインガレージの床面積は、原則として建物の課税床面積に含まれます。つまり、同じ規模の住宅でも、ビルトインガレージがない家に比べて、ある家の方が課税対象となる面積が広くなり、結果として固定資産税評価額が高くなる傾向にあるのです。

固定資産税の緩和措置が適用される条件

しかし、このままでは不公平感があるため、ビルトインガレージには固定資産税の負担を軽減するための緩和措置が設けられています。

その条件とは、「車庫部分の床面積が、家屋全体の延床面積の5分の1(20%)を超えない場合、その車庫部分は課税床面積に算入しない」というものです。

具体例で見てみましょう。

【例】家屋全体の延床面積が150㎡の住宅の場合

- 緩和措置が適用される上限面積:150㎡ × 1/5 = 30㎡

- ケース1:ガレージの面積が25㎡の場合

- 25㎡は上限の30㎡を下回っているため、ガレージ部分の25㎡はすべて非課税となります。

- 課税対象となる床面積は、150㎡ – 25㎡ = 125㎡として計算されます。

- ケース2:ガレージの面積が35㎡の場合

- 35㎡は上限の30㎡を5㎡オーバーしています。

- この場合、非課税となるのは上限の30㎡までです。

- 課税対象となる床面積は、(150㎡ – 35㎡) + (超過分の5㎡) = 120㎡ となります。(※計算方法は自治体により異なる場合があるため要確認)

このように、ガレージの面積を家全体の延床面積の5分の1以内に収めるように設計することが、固定資産税を節約する上で非常に重要なポイントとなります。

ただし、注意点として、この緩和措置の具体的な運用方法や認定基準は、全国一律ではなく、各市町村の判断に委ねられている側面があります。設計の最終段階になる前に、必ず建築地の市町村役場の資産税課などの担当部署に、緩和措置の適用条件について詳細を確認することをおすすめします。この一手間が、将来にわたる数十万円、数百万円の税金の差につながる可能性もあるのです。