オフィスの清潔さは、従業員のモチベーションや生産性、さらには来訪者からの企業イメージに直結する重要な要素です。毎日使用する空間だからこそ、常に衛生的で快適な環境を維持することが求められます。しかし、従業員が通常業務と並行して質の高い清掃を維持するのは、多大な労力と時間を要します。

そこで多くの企業が活用しているのが、プロのオフィスビル清掃業者です。専門的な知識と技術、専用の機材を駆使して、素人では難しいレベルの清掃を実現し、快適なオフィス環境を維持してくれます。

本記事では、オフィスビル清掃の基本的な種類と内容から、業者に依頼するメリット、気になる料金相場、そして信頼できる優良な業者を選ぶための5つの重要なポイントまで、網羅的に詳しく解説します。これから清掃業者の導入を検討している方や、現在の清掃サービスに見直しを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

オフィスビル清掃とは?主な3つの種類と清掃内容

オフィスビル清掃と一言でいっても、その内容は清掃の頻度や目的によって大きく3つの種類に分けられます。「日常清掃」「定期清掃」「特別清掃」の3つです。それぞれの特徴と具体的な清掃内容を理解することで、自社のオフィスにどのレベルの清掃が必要なのかを判断する基準になります。

これら3つの清掃を適切に組み合わせることが、ビルの美観と衛生環境、さらには資産価値を長期的に維持するための鍵となります。

日常清掃

日常清掃とは、その名の通り、日常的に発生する汚れを取り除き、建物の美観と衛生を保つために日々または週に数回行われる基本的な清掃を指します。多くの人が利用するオフィスビルにおいて、最も基本的かつ重要な清掃業務です。従業員や来訪者が常に気持ちよく過ごせる環境を維持することを目的としています。

日常清掃は、特別な機材を必要としない範囲の作業が中心となりますが、プロの業者が行うことで、効率的かつ隅々まで行き届いた高品質な仕上がりが期待できます。

| 清掃場所 | 主な清掃内容 |

|---|---|

| 共用部 | エントランスのガラス拭き、床の掃き拭き、ゴミの回収、エレベーター内の拭き掃除、廊下の除塵 |

| 専有部 | 執務室・会議室の床の掃除機がけ、ゴミ箱のゴミ回収、デスク周りの拭き掃除(要相談) |

| 水回り | トイレの便器・床・洗面台の清掃、消耗品(トイレットペーパー、石鹸)の補充、給湯室のシンク・床清掃 |

共用部(エントランス、廊下、エレベーター)

共用部は、ビルの「顔」ともいえる場所であり、企業の第一印象を左右する極めて重要なエリアです。特にエントランスは、従業員だけでなく、顧客や取引先など多くの人が最初に入る場所のため、常に清潔に保つ必要があります。

日常清掃では、エントランスのガラスドアの手垢や汚れを拭き取り、床材に応じた方法(掃き掃除、掃除機がけ、モップがけ)で土砂やホコリを除去します。また、設置されているマットの清掃やゴミ箱の回収も行います。

廊下や階段は、人々の往来が激しく、ホコリや髪の毛が溜まりやすい場所です。掃除機やダストモップを使って丁寧に除塵し、手すりなども消毒液を含ませたクロスで拭き上げ、衛生的な状態を保ちます。

エレベーターも多くの人が利用する密閉空間であり、清潔さが求められます。操作パネルのボタンや手すりは手垢が付きやすいため、除菌クリーナーで拭き上げます。床の清掃や、鏡・壁面の指紋除去も行い、快適な利用環境を整えます。

専有部(執務室、会議室)

専有部である執務室や会議室は、従業員が1日の大半を過ごす場所であり、その環境は業務効率や健康に直接影響します。

執務室の清掃の基本は、床の掃除機がけです。デスクや椅子の足元、部屋の隅々まで丁寧にホコリやゴミを吸い取ります。カーペットの場合は、掃除機がけが中心ですが、Pタイルのような硬い床材の場合は、掃除機がけの後に固く絞ったモップで拭き上げることもあります。

各デスクに設置されたゴミ箱のゴミを回収し、新しいゴミ袋をセットするのも日常清掃の重要な作業です。これにより、オフィス内にゴミが溜まるのを防ぎ、悪臭や害虫の発生を抑制します。

デスクの上やキャビネット周りの拭き掃除については、業者との契約内容によって範囲が異なります。個人情報や機密情報が記載された書類が置かれている可能性があるため、トラブルを避けるために「デスクの上は触らない」というルールで契約することが一般的です。拭き掃除を依頼する場合は、事前に従業員へデスク上を片付けるよう周知徹底する必要があります。

水回り(トイレ、給湯室)

トイレや給湯室といった水回りは、汚れや雑菌が繁殖しやすく、悪臭の原因にもなりやすいため、特に重点的な清掃が必要な場所です。衛生管理のレベルが最も問われるエリアと言えるでしょう。

トイレ清掃では、便器の内外、便座、床、壁などを専用の洗剤と用具を使って徹底的に洗浄・除菌します。特に尿石や水垢は放置すると頑固な汚れになるため、日常的にしっかりと清掃することが重要です。洗面台の鏡を磨き、蛇口周りの水垢を取り除き、常に清潔な状態を保ちます。

また、トイレットペーパーやペーパータオル、ハンドソープなどの消耗品が切れていないかを確認し、必要に応じて補充する作業も含まれます。

給湯室では、シンク内に溜まった茶渋や水垢を洗浄し、排水口のゴミを取り除きます。カウンターや床にこぼれた水やコーヒーなどを拭き取り、清潔に保ちます。共有の電子レンジや冷蔵庫の簡単な拭き掃除も、契約内容に応じて対応可能です。

定期清掃

定期清掃は、日常清掃では落としきれない頑固な汚れを除去し、建材の美観や機能を回復・維持するために、月に1回、数ヶ月に1回、半年に1回といった頻度で計画的に行われる専門的な清掃です。

日常清掃が「維持」を目的とするのに対し、定期清掃は「美観の回復・向上」や「建材の保護」といった、より専門的な目的を持っています。ポリッシャーや高圧洗浄機などの専用機材や、特殊な洗剤を使用して、専門の技術者が作業にあたります。

| 清掃箇所 | 主な清掃内容と目的 |

|---|---|

| 床 | ワックスがけ・剥離洗浄:床材の保護と光沢の回復 カーペットクリーニング:シミや奥深くの汚れの除去 |

| 窓ガラス・外壁 | 高所ガラス清掃:透明度の回復と美観の向上 外壁洗浄:排気ガスや雨だれによる汚れの除去 |

| 設備 | 照明器具清掃:照度の回復とホコリ除去 業務用エアコン分解洗浄:フィルター、内部のホコリ・カビ除去、機能回復 |

床のワックスがけ・カーペットクリーニング

オフィスの床は、日々の歩行によって傷ついたり、汚れが蓄積したりしていきます。特にPタイルや長尺シートなどの硬い床材は、日常清掃だけでは徐々に光沢が失われ、細かい傷に汚れが入り込んで黒ずんでしまいます。

そこで行われるのが、床の洗浄とワックスがけです。まず、専用の洗剤とポリッシャーという機械を使って床全体の汚れを徹底的に洗浄します。その後、古いワックスや頑固な汚れを剥離剤で完全に取り除く「剥離洗浄」を行うこともあります。床がきれいになった状態で、新しいワックスを複数回塗り重ねることで、床材を保護するコーティング層を形成し、美しい光沢を蘇らせます。ワックスには、床材を傷や汚れから守り、寿命を延ばす効果もあります。

一方、カーペットの床は、繊維の奥にホコリやダニ、髪の毛などが入り込みやすく、掃除機だけでは完全に取り除くことが困難です。コーヒーなどをこぼしてできたシミも、時間が経つと簡単には落ちなくなります。

カーペットクリーニングでは、専用の機材と洗剤を使用して、繊維の根元から汚れを浮かせて除去します。シミ抜き剤で頑固なシミに対応したり、高温のスチームで除菌・消臭を行ったりすることもあります。これにより、見た目がきれいになるだけでなく、アレルギーの原因となるアレルゲンを除去し、衛生的な環境を取り戻すことができます。

窓ガラス・外壁の洗浄

窓ガラスは、内側は手垢やホコリ、外側は雨水や砂埃、排気ガスなどで汚れていきます。汚れた窓はオフィス内を暗い印象にし、外の景色も損ないます。

定期清掃では、専門のスクイジー(T字型のゴムワイパー)や専用洗剤を用いて、プロの技術でガラスの透明度を回復させます。手の届かない高所の窓ガラスについては、高所作業車やロープ、ゴンドラなどを使用して安全に作業を行います。サッシの溝に溜まった汚れもきれいに清掃することで、窓全体の美観が向上します。

外壁も同様に、雨だれや排気ガス、コケなどによって時間とともに汚れていきます。ビルの外観は企業イメージに大きく影響するため、定期的な洗浄が重要です。高圧洗浄機を使って壁面の汚れを洗い流したり、素材に応じた専用の洗剤で洗浄したりします。外壁をきれいに保つことは、美観の維持だけでなく、壁材の劣化を防ぎ、建物の寿命を延ばすことにも繋がります。

照明器具・エアコンのフィルター清掃

照明器具のカバーには、静電気によってホコリが付着しやすく、放置すると明るさが低下(照度低下)し、オフィスの雰囲気を暗くしてしまいます。また、溜まったホコリが落下してくることもあり、衛生的ではありません。定期清掃では、照明器具のカバーを一つひとつ取り外し、丁寧に拭き掃除を行います。これにより、本来の明るさを取り戻し、省エネ効果も期待できます。

業務用エアコンは、長時間稼働させるため、内部にホコリやカビが溜まりやすい設備です。フィルターが目詰まりすると、冷暖房の効率が著しく低下し、電気代の増加に直結します。さらに、内部で繁殖したカビの胞子が室内に放出されると、アレルギーや悪臭の原因となり、従業員の健康を害する恐れがあります。

定期清掃では、フィルターの洗浄はもちろん、専門業者によっては分解洗浄まで行い、内部の熱交換器やファンに付着したカビや汚れを徹底的に除去します。これにより、エアコンの性能が回復し、電気代の削減と室内の空気環境改善に大きく貢献します。

特別清掃

特別清掃は、日常清掃や定期清掃の範囲には含まれない、突発的な事態や特別な要望に応じて不定期に行われる清掃です。特定の目的のために、高度な専門技術や特殊な機材・薬剤が必要となります。

例えば、オフィス移転に伴う入居前の「原状回復工事後のクリーニング」や、退去時の「引き渡しクリーニング」がこれにあたります。長年の使用で蓄積した汚れをリセットし、次の利用者が気持ちよく使える状態に戻します。

また、台風や大雨による浸水被害後の汚泥除去や消毒作業、火災後の煤(すす)の除去や消臭作業なども特別清掃の範疇です。こうした緊急時には、迅速かつ適切な対応が求められます。

その他にも、ブラインドの分解洗浄、ソファや椅子の布部分のクリーニング、大理石の研磨(鏡面仕上げ)、外壁の落書き除去など、特定の箇所をピンポイントできれいにしたいという要望に応えるのが特別清掃です。日常的・定期的なメンテナンスとは異なり、特定の課題解決を目的とした単発のサービスと位置づけられます。

オフィスビル清掃を業者に依頼する3つのメリット

自社の従業員で清掃を行う「内製化」と比較して、プロの清掃業者に業務を委託する「アウトソーシング」には、多くのメリットが存在します。単に「掃除をしなくて済む」というだけでなく、企業経営の観点からもたらされる恩恵は少なくありません。ここでは、オフィスビル清掃を業者に依頼することで得られる代表的な3つのメリットを深掘りして解説します。

① プロの技術で常に清潔な環境を維持できる

最大のメリットは、専門的な知識・技術・機材を駆使した高品質な清掃により、常に清潔で衛生的なオフィス環境を維持できることです。

従業員が片手間で清掃を行う場合、どうしても掃除の質に限界があります。使用する道具は家庭用の掃除機や雑巾が主であり、洗剤も市販の一般的なものに限られます。そのため、床の黒ずみやカーペットの奥の汚れ、トイレの尿石、エアコン内部のカビといった頑固な汚れは、完全に取り除くことができません。結果として、見た目はきれいになったように見えても、細菌やアレルゲンが残存し、衛生的な問題は解決されないままになりがちです。

一方、プロの清掃業者は、汚れの種類や素材の特性を見極め、最適な清掃方法を選択する専門知識を持っています。

例えば、床材一つとっても、Pタイル、フローリング、カーペット、大理石など、素材によってメンテナンス方法は全く異なります。業者はそれぞれの素材に合った専用の洗剤や、床洗浄用のポリッシャー、カーペットリンサーといった業務用機材を駆使して、素材を傷めることなく汚れだけを的確に除去します。

特に衛生管理が重要視されるトイレや給湯室では、プロの技術が大きな差を生みます。 市販の洗剤では落としきれない尿石や水垢を専用の酸性・アルカリ性洗剤で分解・除去し、悪臭の元を根本から断ちます。除菌作業も徹底して行われるため、感染症のリスクを低減させ、従業員が安心して利用できる空間を保てます。

このようなプロによる高品質な清掃が定期的に行われることで、オフィス全体が常に高いレベルで清潔に保たれます。清潔な環境は、そこで働く従業員の心身の健康に良い影響を与えるだけでなく、来訪する顧客や取引先に対して、管理が行き届いた信頼できる企業であるという好印象を与えることにも繋がります。

② 従業員の負担を減らし本業に集中できる

清掃業務を従業員が分担して行う「掃除当番制」などを採用している企業も少なくありません。しかし、これは一見コストを抑えられているように見えて、実は多くのデメリットを内包しています。

まず、従業員は本来の業務に集中できなくなります。 始業前や終業後、あるいは業務時間中に清掃の時間を確保しなければならず、その時間は本来の生産的な活動に使われるべき時間です。清掃に費やされる時間分の人件費は、目に見えないコストとして確実に発生しています。例えば、時給2,000円の従業員が毎日15分清掃をすれば、1ヶ月(20日勤務)で10,000円、10人で行えば100,000円の人件費が清掃に充てられている計算になります。

また、清掃業務は従業員にとって本来の職務ではないため、モチベーションの低下を招く可能性があります。「なぜ専門外の掃除をしなければならないのか」という不満や、当番によって生じる不公平感が、職場全体の士気を下げる要因にもなり得ます。

さらに、清掃のクオリティが個人のスキルや意識に左右され、ばらつきが生じやすいという問題もあります。丁寧に掃除する人もいれば、手を抜く人もいるかもしれません。その結果、特定の場所だけが汚れたまま放置されるなど、オフィス全体の清潔さが均一に保たれなくなります。

清掃業務を専門業者にアウトソーシングすることで、これらの問題はすべて解決します。 従業員は清掃という付帯業務から解放され、自身の専門分野やコア業務に100%集中できるようになります。これにより、組織全体の生産性が向上し、結果として企業の業績アップに貢献することが期待できます。 従業員の不満も解消され、本来の業務に専念できる環境が整うことは、エンゲージメントの向上にも繋がるでしょう。清掃を外注することは、単なるコストではなく、生産性向上と従業員満足度向上のための戦略的な投資と捉えることができます。

③ 専門的な清掃でビルの資産価値を維持できる

オフィスビルは、企業にとって重要な資産です。その資産価値を長期的に維持するためには、適切なメンテナンスが不可欠です。専門業者による定期的な清掃は、美観を保つだけでなく、建物の劣化を防ぎ、その寿命を延ばすという重要な役割を果たします。

例えば、床のワックスがけは、見た目を美しくするだけでなく、ワックス層が「保護膜」となり、日々の歩行による摩擦や、椅子や机の移動による傷から床材そのものを守ります。このメンテナンスを怠ると、床材が直接傷つき、深い傷や摩耗によって張り替えが必要になる時期が早まってしまいます。床の張り替えには高額な費用がかかるため、定期的なワックスがけは、長期的に見て大幅なコスト削減に繋がるのです。

外壁も同様です。雨風や排気ガスにさらされる外壁は、汚れを放置すると、酸性雨などによって塗膜が劣化し、ひび割れや剥離の原因となります。これが進行すると、建物内部への雨水の侵入を引き起こし、構造体の腐食など、より深刻なダメージに繋がる恐れがあります。定期的に高圧洗浄などで汚れを除去することは、外壁の劣化を遅らせ、大規模な修繕工事の周期を延ばす効果があります。

エアコンや換気扇などの設備も、定期的な清掃が寿命を左右します。フィルターや内部にホコリや汚れが溜まったまま稼働させ続けると、モーターに過剰な負荷がかかり、故障のリスクが高まります。専門的な分解洗浄によって内部をクリーンな状態に保つことは、設備の性能を維持し、故障を防ぎ、結果的に買い替えのコストを先延ばしにすることに繋がります。

このように、プロによる専門的な清掃は、単なる「掃除」にとどまらず、建物全体に対する「予防保全(Preventive Maintenance)」としての側面を強く持っています。 目先の清掃費用は発生しますが、将来的に発生しうる高額な修繕費用や設備交換費用を抑制できると考えれば、極めて合理的な投資であると言えるでしょう。美しく、機能的な状態を長く保つことは、ビルの資産価値そのものを維持・向上させる上で不可欠な要素なのです。

オフィスビル清掃の料金相場を徹底解説

オフィスビル清掃を業者に依頼する際、最も気になるのが「料金」ではないでしょうか。清掃料金は、様々な要素によって変動するため、一概に「いくら」と言い切ることは難しいのが実情です。ここでは、料金がどのように決まるのかという仕組みから、契約形態や清掃箇所別の具体的な料金相場まで、詳しく解説していきます。

料金が決まる仕組み

清掃料金は、主に以下の4つの要素の組み合わせによって算出されます。これらの要素を理解することで、見積書の内容を正しく読み解き、自社の要望と予算に合ったプランを検討するのに役立ちます。

| 料金変動要因 | 内容 | 料金への影響 |

|---|---|---|

| 建物の規模・面積 | 清掃対象となるフロアの総面積(㎡) | 面積が広いほど料金は高くなる(ただし、面積あたりの単価は割安になる傾向) |

| 清掃の頻度 | 週に何回、月に何回清掃を行うか | 頻度が高いほど月額料金は高くなる(ただし、1回あたりの単価は割安になる傾向) |

| 清掃内容と範囲 | どこを、どこまで清掃するか(日常清掃、定期清掃の内容) | トイレ清掃、ゴミ回収のみなど範囲が狭いと安く、専有部全体や定期清掃を含むと高くなる |

| 作業を行う時間帯 | 平日の日中、早朝・夜間、土日祝日など | 従業員がいない早朝・夜間や休日は、人件費が割増になるため料金が高くなる傾向 |

建物の規模・面積

清掃料金の最も基本的な算定基準となるのが、清掃対象となる建物の規模、特に床面積(㎡)です。 面積が広ければ広いほど、清掃にかかる時間と人員が増えるため、料金は高くなります。

多くの清掃業者では、「面積単価(〇〇円/㎡)」を基準に料金を算出しています。ただし、単純な比例関係にあるわけではなく、スケールメリットが働くのが一般的です。つまり、面積が広くなるほど、面積あた天りの単価は安くなる傾向にあります。 例えば、100㎡のオフィスと1,000㎡のオフィスを比較した場合、後者の合計料金は高くなりますが、1㎡あたりの料金は安く設定されることが多いです。これは、一度に広範囲を清掃する方が、移動や準備の手間が相対的に少なくなり、効率が上がるためです。

見積もりを依頼する際は、自社のオフィスの正確な面積を把握しておくことが重要です。

清掃の頻度

清掃をどのくらいの頻度で行うかも、料金を大きく左右する要素です。当然ながら、清掃の回数が多ければ多いほど、月額の総料金は高くなります。

一般的な契約としては、週1回、週2〜3回、週5回(毎日)などがあります。企業の規模や業種、来客の多さなどによって最適な頻度は異なります。例えば、来客が少なく、従業員も少人数のオフィスであれば週1〜2回でも十分な場合がありますが、不特定多数の人が出入りするショールームやクリニック、大規模なコールセンターなどでは、衛生管理の観点から週5回の清掃が望ましいでしょう。

頻度が高い契約ほど月額料金は上がりますが、1回あたりの作業単価で考えると、頻度が高い方が割安になるケースがほとんどです。これは、業者側がスタッフのスケジュールを安定的に確保できるためです。

清掃内容と範囲

「どこを(範囲)」「どこまで(内容)清掃してもらうか」も、料金を決める重要なポイントです。

清掃範囲を「共用部の廊下とトイレのみ」に限定すれば料金は安くなりますし、「執務室や会議室など専有部全体」を含めると高くなります。さらに、日常清掃の基本的な作業に加えて、「給湯室のシンク磨き」「役員室の特別な清掃」といったオプションを追加すれば、その分料金は加算されます。

また、日常清掃に加えて、床のワックスがけやカーペットクリーニング、窓ガラス清掃といった定期清掃を契約に含めるかどうかでも、料金は大きく変わります。定期清掃は専門的な機材や技術を要するため、日常清掃とは別料金で見積もられるのが一般的です。

自社のオフィスにとって本当に必要な清掃は何かを精査し、作業範囲を明確にすることが、コストの最適化に繋がります。

作業を行う時間帯

清掃作業をいつ行うか、という時間帯も料金に影響します。多くのオフィスでは、従業員の業務に支障が出ないよう、業務時間外である「早朝」や「夜間」に清掃を依頼します。また、休業日である「土日祝日」に定期清掃などの大掛かりな作業を依頼するケースも多いです。

これらの時間帯は、労働基準法における深夜労働(22時〜翌5時)や休日労働にあたるため、清掃スタッフの人件費が割増になります。そのため、平日の日中に行う場合に比べて、料金が高く設定されるのが一般的です。

少しでもコストを抑えたい場合は、業務への支障が少ない範囲で、平日の日中に作業を依頼できないか検討するのも一つの方法です。例えば、昼休み中や、従業員の在席率が低い時間帯などを活用することが考えられます。

契約形態・頻度別の料金相場

オフィス清掃の契約形態は、大きく「常駐契約」と「巡回契約」に分かれます。それぞれの特徴と料金相場を把握しておきましょう。

常駐契約の場合

常駐契約とは、清掃スタッフが平日の日中など、契約で定められた時間帯にオフィスビルに常駐し、継続的に清掃業務を行う形態です。大規模なオフィスビルや商業施設で採用されることが多く、常に建物をクリーンな状態に保つことができます。トイレの巡回清掃や、突発的な汚れ(飲みこぼしなど)にも迅速に対応できるのが大きなメリットです。

- 料金相場:月額 300,000円〜

(スタッフ1名、平日8時間常駐の場合の目安)

料金はスタッフの人件費がベースとなるため高額になりますが、常に高いレベルの清潔さが求められる環境に適しています。

巡回契約の場合(週1回〜週5回)

巡回契約は、清掃スタッフが決められた曜日・時間にオフィスを訪問し、1〜3時間程度の短時間で清掃作業を行う、最も一般的な契約形態です。中小規模のオフィスビルでは、ほとんどがこの巡回契約となります。

| 清掃頻度 | 100㎡程度のオフィス | 300㎡程度のオフィス | 500㎡程度のオフィス |

|---|---|---|---|

| 週1回 | 20,000円~40,000円 | 35,000円~60,000円 | 50,000円~80,000円 |

| 週2回 | 40,000円~70,000円 | 60,000円~100,000円 | 80,000円~150,000円 |

| 週3回 | 60,000円~90,000円 | 90,000円~150,000円 | 120,000円~200,000円 |

| 週5回 | 80,000円~150,000円 | 150,000円~250,000円 | 200,000円~350,000円 |

※上記はあくまで目安であり、清掃内容や作業時間帯によって変動します。

清掃箇所別の料金相場

日常清掃とは別に、定期清掃や特別清掃をスポットで依頼する場合の料金相場です。作業内容の専門性が高いため、日常清掃とは料金体系が異なります。

オフィスフロア・共用部

床材の種類によって料金が異なります。ワックスがけは「洗浄+ワックス塗布」、剥離洗浄は「古いワックスの除去+洗浄+ワックス塗布」となり、剥離作業が加わる方が高額になります。

- 床のワックスがけ:200円~400円/㎡

- 床の剥離洗浄:400円~800円/㎡

- カーペットクリーニング:250円~500円/㎡

トイレ・給湯室

日常清掃では落としきれない尿石や水垢、カビなどを徹底的に除去する作業です。便器や洗面台の数によって料金が変動します。

- トイレ一式(便器、床、洗面台など):15,000円~30,000円/箇所

- 給湯室一式(シンク、床、壁など):15,000円~25,000円/箇所

エアコン

エアコンのタイプ(壁掛け、天井埋め込み)や機能(お掃除機能付きか否か)によって料金が変わります。複数台をまとめて依頼すると割引が適用されることが多くあります。

- 壁掛けタイプ(業務用):15,000円~30,000円/台

- 天井埋め込みタイプ:30,000円~50,000円/台

窓ガラス

窓の面積や枚数、高所作業の有無によって料金が大きく異なります。

- 窓ガラス清掃(両面):300円~600円/㎡

- 高所作業(ロープ、ゴンドラ):別途見積もり

これらの料金はすべて目安です。正確な料金を知るためには、必ず複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。

オフィスビル清掃の料金を安く抑えるコツ

プロによる質の高い清掃は魅力的ですが、企業としてはコストを可能な限り抑えたいと考えるのが当然です。ここでは、清掃の品質を落とさずに、料金を賢く節約するための3つのコツをご紹介します。これらのポイントを実践することで、コストパフォーマンスの高い清掃サービスの利用が可能になります。

複数の業者から相見積もりを取る

料金を安く抑えるための最も基本的かつ効果的な方法が、複数の清掃業者から見積もりを取る「相見積もり」です。 1社だけの見積もりでは、提示された料金が適正なのか、サービス内容が見合っているのかを客観的に判断できません。

最低でも3社程度の業者に同条件で見積もりを依頼することで、その地域の料金相場を把握できます。相見積もりを取る際のポイントは、単に合計金額の安さだけで比較しないことです。必ず、以下の項目を詳細に比較検討しましょう。

- 作業範囲と内容:「一式」と記載されている場合は、具体的にどのような作業が含まれるのかを必ず確認します。A社では含まれている作業がB社ではオプション扱いになっている、といったケースはよくあります。

- 作業人数と時間: 同じ作業でも、投入される人数や想定作業時間が異なれば、料金も変わります。

- 使用する機材や洗剤: 環境配慮型の洗剤を使用するなど、付加価値のある提案があるかもチェックします。

- 諸経費の内訳: 駐車場代や出張費などが別途請求されるのか、見積もりに含まれているのかを確認します。

これらの内容を比較した上で、最もコストパフォーマンスが高いと判断した業者を選びましょう。また、他社の見積もりを提示することで、価格交渉の材料として活用できる場合もあります。ただし、極端に安い見積もりには注意が必要です。 人件費を削るために必要な研修を受けていないスタッフを派遣したり、必要な作業工程を省いたりして、清掃の品質が著しく低い可能性があります。「安かろう悪かろう」を避けるためにも、安さの理由をきちんと確認することが重要です。

清掃範囲や頻度を必要最低限にする

清掃料金は、清掃の範囲と頻度に大きく依存します。したがって、自社のオフィスにとって本当に必要な清掃は何かを見極め、無駄な作業を削ることで、料金を最適化できます。

まずは、清掃範囲の見直しです。「プロに任せるべき専門的な作業」と「自社の従業員でも対応可能な簡易な作業」を切り分けましょう。

例えば、専門的な技術が必要なトイレの徹底清掃や床の定期洗浄は業者に任せ、各従業員のデスク周りのゴミ回収や簡単な拭き掃除は各自で行う、というルールにするだけでも、業者の作業時間を短縮でき、コスト削減に繋がります。

また、使用頻度が極端に低い会議室や倉庫などは、清掃の対象範囲から外す、あるいは清掃頻度を下げるといった検討も有効です。

次に、清掃頻度の見直しです。業者の提案通りに週5回で契約するのではなく、「自社のオフィスの汚れ具合や来客数を考えると、週3回でも十分ではないか?」と検討してみましょう。特に、従業員数が少なく、来客も限定的なオフィスであれば、頻度を下げても清潔さを維持できる可能性は十分にあります。

最初は低めの頻度で契約し、汚れが目立つようであれば頻度を上げる、という段階的なアプローチも賢明な方法です。「何となく不安だから毎日」ではなく、実際の状況に合わせて最適な頻度を設定することが、無駄なコストを支払わないための鍵となります。

長期契約を検討する

スポット(単発)での依頼や、数ヶ月単位の短期契約よりも、1年以上の長期契約を結ぶことで、月々の料金が割引されるケースが多くあります。

清掃業者にとって、長期契約は安定した収益源となり、スタッフのスケジュール調整や人員配置がしやすくなるというメリットがあります。そのため、顧客を確保するインセンティブとして、長期契約者向けに割引料金を設定しているのです。

もし、継続的にオフィスの清掃を委託する方針が決まっているのであれば、複数の業者を比較検討した上で、信頼できると判断した1社と長期契約を結ぶことを検討してみましょう。月々の割引額は数パーセント程度かもしれませんが、年間で考えると決して小さくない金額になります。

また、長期契約には料金面以外のメリットもあります。同じ業者・同じスタッフが継続して清掃を担当することで、自社オフィスの特性(汚れやすい場所、注意すべき点など)を深く理解してくれるようになります。 これにより、コミュニケーションがスムーズになり、より細やかで質の高いサービスが期待できるようになります。業者との間に信頼関係が構築され、清掃に関する様々な相談がしやすくなる点も、長期契約ならではの利点と言えるでしょう。

優良なオフィスビル清掃業者を選ぶ5つのポイント

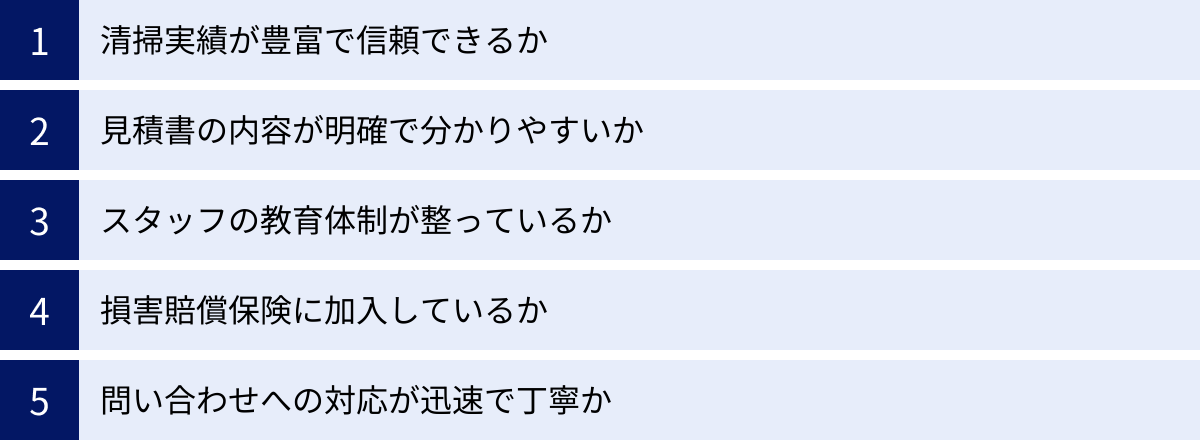

料金の安さだけで業者を選んでしまうと、「清掃の質が低い」「備品を壊された」といったトラブルに繋がりかねません。コストパフォーマンスはもちろん重要ですが、それ以上に「安心して任せられるか」という信頼性を見極めることが不可欠です。ここでは、後悔しないためにチェックすべき、優良なオフィスビル清掃業者を選ぶための5つの重要なポイントを解説します。

① 清掃実績が豊富で信頼できるか

まず最初に確認すべきは、その業者の清掃実績です。 長年の業歴があり、多くのオフィスビル清掃を手がけてきた業者は、それだけ多くのノウハウを蓄積しています。

業者の公式サイトで、「施工実績」「導入実績」などのページを確認しましょう。具体的な件数や、どのような業種・規模のビルの清掃を手がけてきたかが掲載されているはずです。特に、自社のオフィスと似たような規模や業種のビルの清掃経験が豊富かどうかは重要な判断材料になります。 例えば、クリニックであれば衛生管理に関する高度な知識が、IT企業であれば精密機器への配慮が、それぞれ求められます。同種の施設の経験があれば、特有の注意点を理解した上で、適切な清掃を行ってくれる可能性が高いです。

また、業歴の長さも信頼性を測る一つの指標です。長年にわたって事業を継続できているということは、それだけ多くの顧客から支持され、安定したサービスを提供してきた証と言えます。

公的な資格の有無もチェックポイントです。例えば、国家資格である「ビルクリーニング技能士」や、指導者・監督者向けの資格である「清掃作業監督者」といった資格保有者が在籍している業者は、スタッフの技術レベルが高いと期待できます。

② 見積書の内容が明確で分かりやすいか

相見積もりを取った際、見積書の内容が詳細で、素人にも分かりやすく記載されているかは、その業者の誠実さを見極める重要なポイントです。

優良な業者の見積書は、以下のような項目が明確に記載されています。

- 作業項目: 「トイレ清掃」「床面洗浄」など、具体的な作業内容が項目ごとに分かれている。

- 作業範囲: どこからどこまでが作業対象なのかが明記されている。(例:「2階・3階執務室、男女トイレ」など)

- 単価と数量: 各作業項目の単価(例:〇〇円/㎡)と数量(例:150㎡)が記載されており、どのように金額が算出されたのかが分かる。

- 諸経費: 出張費、駐車場代、廃棄物処理費などの諸経費が含まれているのか、別途請求なのかが明記されている。

一方で、注意すべきなのは「清掃作業一式 〇〇円」といった、どんぶり勘定の見積書です。これでは、具体的にどのような作業にいくらかかっているのかが全く分からず、後から「この作業は料金に含まれていない」といったトラブルの原因になります。不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。その際の回答が曖昧だったり、面倒くさそうな態度を取ったりする業者は避けるのが賢明です。丁寧で分かりやすい見積書を提出してくれる業者は、顧客に対して誠実であろうとする姿勢の表れと判断できます。

③ スタッフの教育体制が整っているか

実際に清掃作業を行うのは、現場の清掃スタッフです。したがって、スタッフの質が清掃の品質に直結します。 質の高いスタッフを育成するための教育体制が整っているかどうかは、業者選びにおいて非常に重要な要素です。

優良な業者は、自社で独自の研修プログラムを用意し、新人スタッフに対して清掃技術や知識、マナーに関する徹底した教育を行っています。

- 技術研修: 各種機材の正しい使い方、洗剤の知識、素材別の清掃方法など、専門的な技術を習得させる研修。

- マナー研修: 挨拶や身だしなみ、顧客のオフィス内での立ち居振る舞い、情報セキュリティに関する教育など。オフィスというプライベートな空間で作業する上で、マナーは極めて重要です。

- 安全研修: 作業中の事故を防ぐための安全対策に関する教育。

これらの教育体制について、業者の公式サイトで確認したり、問い合わせの際に直接質問したりしてみましょう。「どのような研修を行っていますか?」という質問に対して、具体的な内容を自信を持って説明できる業者は、人材育成に力を入れている証拠です。研修を受けたプロのスタッフによる作業は、仕上がりの美しさだけでなく、安心感にも繋がります。

④ 損害賠償保険に加入しているか

どんなに注意深く作業を行っていても、人的ミスによる事故の可能性をゼロにすることはできません。例えば、清掃中に誤ってデスクの上のパソコンを倒して壊してしまったり、高価な調度品に傷をつけてしまったり、といった物損事故が起こるリスクは常に存在します。

こうした万が一の事態に備えて、清掃業者が「損害賠償責任保険」に加入しているかどうかは、必ず確認しなければならない必須項目です。

この保険に加入していれば、清掃作業が原因で発生した物損事故や対人事故に対して、保険会社から補償が支払われます。もし業者が保険に未加入だった場合、損害の補償を巡って大きなトラブルに発展する可能性があります。業者の資力によっては、十分な補償が受けられないケースも考えられます。

契約前には必ず、「損害賠償責任保険に加入していますか?」と確認し、必要であれば保険証券のコピーを提示してもらいましょう。保険への加入は、リスク管理意識が高く、顧客に対して責任ある対応を取る姿勢がある信頼できる業者の証です。

⑤ 問い合わせへの対応が迅速で丁寧か

最初の問い合わせから見積もり提示、契約に至るまでの担当者の対応は、その業者の企業体質や、契約後のサポートの質を判断するための重要なバロメーターです。

電話やメールでの問い合わせに対して、返信が早く、言葉遣いが丁寧であることは基本中の基本です。それに加えて、こちらの質問や要望に対して、的確に、そして分かりやすく回答してくれるかどうかも見極めましょう。

例えば、「うちのオフィスの床材に合う清掃方法は何ですか?」といった専門的な質問に対して、専門知識に基づいて具体的な提案をしてくれる担当者は信頼できます。逆に、質問に対して曖昧な返事しかできなかったり、ただ料金の話ばかりしたりするような担当者では、契約後も十分なサポートは期待できないかもしれません。

現地調査の際の立ち居振る舞いや、こちらの要望を真摯にヒアリングする姿勢も重要です。顧客の課題解決のために親身になってくれるかどうかを見極めましょう。 スムーズで気持ちの良いコミュニケーションが取れる業者は、契約後も良きパートナーとして、長期的に良好な関係を築いていける可能性が高いです。

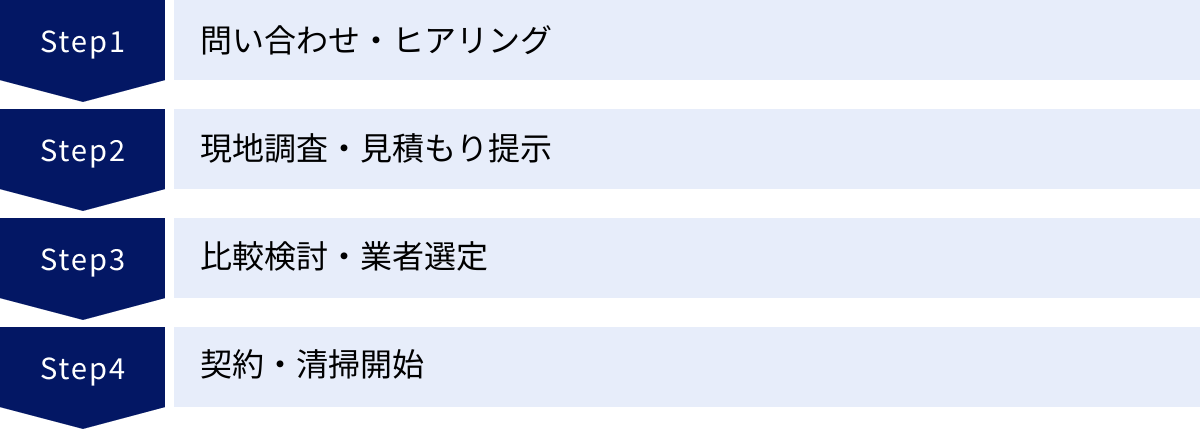

オフィスビル清掃を依頼する際の流れ

初めてオフィス清掃を業者に依頼する場合、どのような手順で進めればよいのか不安に思う方もいるでしょう。ここでは、問い合わせから実際の清掃開始までの一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに業者選定を進めることができます。

問い合わせ・ヒアリング

まず、インターネット検索などで候補となる清掃業者をいくつかリストアップします。そして、各社の公式サイトにある問い合わせフォームや電話で連絡を取ります。この最初のコンタクトがスタート地点です。

問い合わせの際には、以下の情報を伝えると、その後の話がスムーズに進みます。

- 会社の基本情報(会社名、担当者名、連絡先)

- オフィスの所在地と建物の種類(オフィスビル、雑居ビルなど)

- おおよその面積

- 希望する清掃の種類(日常清掃、定期清掃など)

- 希望する清掃頻度や時間帯

- 現在の清掃に関する悩みや要望

業者側はこれらの情報をもとに、担当者から折り返しの連絡をくれます。電話やメールでより詳細なヒアリングが行われ、現状の課題や要望について詳しく聞かれます。この段階で、自社の要望をできるだけ具体的に伝えることが、後のミスマッチを防ぐ上で重要です。

現地調査・見積もり提示

ヒアリングの内容を踏まえ、より正確な見積もりを作成するために、業者の担当者が実際にオフィスを訪問する「現地調査」が行われます。

担当者は、メジャーなどを使って清掃対象となるエリアの正確な面積を計測します。また、床材の種類、トイレの数、汚れの度合い、コンセントや水道の位置、作業車両の駐車スペースの有無などをプロの目で細かくチェックします。この現地調査は、最適な清掃プランと正確な料金を算出するために不可欠なプロセスです。

依頼者側は、この際に担当者に立ち会い、清掃してほしい箇所や特に気になっている汚れなどを具体的に指し示しながら伝えることが大切です。疑問点があれば、その場で質問しましょう。

現地調査から数日後、調査結果とヒアリング内容に基づいた正式な見積書が提示されます。見積書には、清掃プランの内容、作業項目、料金などが詳細に記載されています。

比較検討・業者選定

複数の業者から見積書が提出されたら、いよいよ比較検討のフェーズです。前述の「優良なオフィスビル清掃業者を選ぶ5つのポイント」で解説した項目を基準に、各社を総合的に評価します。

- 料金: 合計金額だけでなく、単価やサービス内容とのバランスが取れているか。

- 提案内容: 自社の課題解決に繋がる、的確なプランが提案されているか。

- 信頼性: 実績、保険加入の有無、スタッフの教育体制は十分か。

- 担当者の対応: コミュニケーションはスムーズで、信頼できるか。

料金の安さだけで即決せず、サービス品質や信頼性を含めて、最もコストパフォーマンスが高いと判断できる業者を選定します。 不明な点や、プラン内容の調整をしたい点があれば、この段階で業者に確認・交渉を行いましょう。

契約・清掃開始

依頼する業者を1社に絞り込んだら、最終的な作業内容、頻度、時間帯、料金などを再確認し、双方合意の上で業務委託契約を締結します。

契約書には、サービス内容、料金と支払条件、契約期間、解約条件、鍵の管理方法、秘密保持義務、損害賠償など、重要な項目が記載されています。後々のトラブルを避けるためにも、契約書の内容は隅々まで目を通し、不明な点がないか必ず確認してください。

契約締結後、いよいよ清掃サービスの開始です。初回の作業日には、責任者が立ち会い、作業手順や注意事項などを現場スタッフに改めて指示することが一般的です。依頼者側も、可能であれば立ち会い、作業内容を確認するとより安心です。ここから、プロによる快適なオフィス環境づくりがスタートします。

おすすめのオフィスビル清掃業者3選

ここでは、オフィスビル清掃において豊富な実績と高い信頼性を誇る代表的な業者を3社ご紹介します。各社の特徴を比較し、自社のニーズに合った業者選びの参考にしてください。

(※掲載されている情報は、各社の公式サイトを参照して作成していますが、最新のサービス内容や料金については、直接各社にお問い合わせください。)

① 株式会社ダスキン

株式会社ダスキンは、清掃業界で非常に高い知名度とブランド力を誇る企業です。個人宅のハウスクリーニングから事業所向けの専門的な清掃まで、幅広いサービスを展開しています。

最大の特徴は、全国を網羅する広範なサービスネットワークです。 どの地域にオフィスがあっても、均質で高品質なサービスを受けられる安心感があります。長年の歴史で培われた清掃ノウハウと、徹底したスタッフ教育制度が、その品質を支えています。独自の研修施設で専門的なトレーニングを受けた「サービスマスター」と呼ばれるスタッフが、高品質な清掃を提供します。

日常清掃や定期清掃はもちろんのこと、害虫駆除や衛生管理サービス、玄関マットやモップのレンタルなど、オフィス環境を総合的にサポートする多彩なサービスラインナップも魅力です。 清掃だけでなく、衛生に関する様々な課題を一つの窓口で相談できるため、管理の手間を省きたい企業にとって非常に便利です。

参照:株式会社ダスキン公式サイト

② ADM(アドム)株式会社

ADM(アドム)株式会社は、東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏を中心に、オフィスビルや商業施設の清掃・メンテナンスを専門に行うビルメンテナンス会社です。

同社の強みは、ビルメンテナンスに特化した専門性の高さと、品質マネジメントの国際規格である「ISO9001」認証を取得している点にあります。 これは、提供するサービスの品質が国際的な基準を満たしていることの証明であり、顧客に安心感を与えます。

また、環境への配慮を重視しており、環境にやさしい植物性の洗剤を使用した「エコクリーニング」を推進しています。化学物質に敏感な従業員がいるオフィスや、企業の環境方針(CSR)としてエコを重視したい場合に適しています。

清掃プランは、顧客の要望に応じて柔軟にカスタマイズするオーダーメイド方式を採用しており、無駄を省いたコストパフォーマンスの高い提案が期待できます。 首都圏で専門性の高い清掃サービスを求める企業におすすめの業者です。

参照:ADM株式会社公式サイト

③ 株式会社アークビルサービス

株式会社アークビルサービスは、主に東京都内を中心にサービスを展開するオフィス清掃・ビルメンテナンスの専門業者です。

同社の特徴は、顧客満足度の高さを追求する徹底した姿勢にあります。 定期的に顧客アンケートを実施し、そのフィードバックをサービスの改善に活かす仕組みが構築されています。また、顧客ごとに専任の担当者がつき、日常の連絡からトラブル対応まで一貫してサポートするため、きめ細やかで迅速な対応が可能です。

清掃プランは、顧客ごとの予算や要望に合わせて作成される完全オーダーメイドです。「清掃品質は落とさずにコストを削減したい」といった難しい要望にも、専門的な知見から最適なプランを提案してくれます。

スタッフの教育にも力を入れており、技術面だけでなく、挨拶やマナーといったホスピタリティ教育も徹底しています。顧客との信頼関係を重視し、長期的なパートナーシップを築きたいと考える企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社アークビルサービス公式サイト

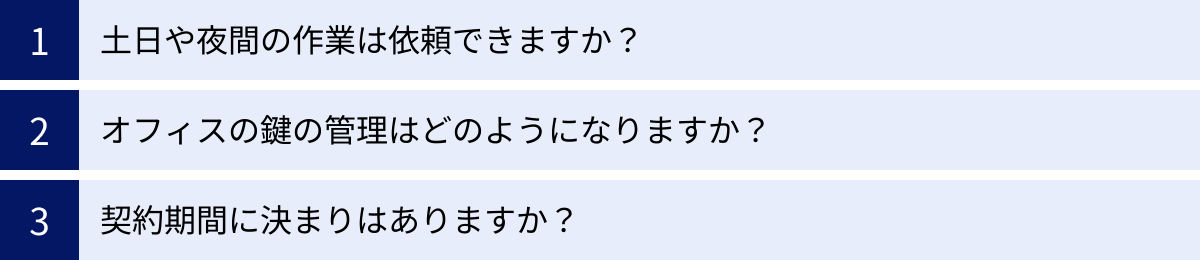

オフィスビル清掃に関するよくある質問

オフィス清掃を外部に委託するにあたって、多くの方が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に多く寄せられる質問とその一般的な回答をご紹介します。

土日や夜間の作業は依頼できますか?

はい、ほとんどの清掃業者で対応可能です。

多くの企業では、従業員が在席していない時間帯での清掃を希望します。そのため、清掃業者の多くは、業務に支障が出ない早朝(6時〜8時頃)、夜間(18時以降)、あるいは休業日である土日祝日の作業に対応しています。

ただし、注意点として、夜間(特に22時〜翌5時)や休日の作業は、スタッフの人件費が割増になるため、平日の日中作業に比べて料金が高くなるのが一般的です。 見積もりを依頼する際には、希望する作業時間帯を伝え、割増料金がどの程度になるのかを事前に確認しておきましょう。コストを最優先する場合は、業務への影響が少ない平日の日中時間帯(昼休みなど)に作業を依頼できないか検討するのも一つの方法です。

オフィスの鍵の管理はどのようになりますか?

オフィスの鍵を外部の人間に預けることに、セキュリティ上の不安を感じる方は少なくありません。清掃業者はその点を十分に理解しており、鍵の管理に関して厳格なルールを設けています。

一般的な管理方法は以下の通りです。

- 鍵預かり証の発行: 業者に鍵を預ける際に、いつ、どの鍵を預けたかを証明する「鍵預かり証」が発行されます。

- 厳重な保管: 預かった鍵は、社内の施錠されたキーボックスなどで厳重に管理され、持ち出しや返却の記録が徹底されます。

- 責任者の限定: 鍵の取り扱いは、現場の責任者など、特定の権限を持つスタッフに限定されます。

- 契約書での取り決め: 鍵の管理方法や、万が一の紛失・盗難時の対応について、契約書で明確に定めます。

このように、ほとんどの優良業者はしっかりとしたセキュリティ体制を構築しています。しかし、それでも不安な場合は、スマートロックを導入して、清掃業者が入室できる曜日や時間を限定できるデジタルキーを発行するといった対策も有効です。契約前に、鍵の具体的な管理方法について詳しく確認し、納得した上で依頼することが重要です。

契約期間に決まりはありますか?

契約期間は、業者やプランによって様々ですが、一般的には「1年契約(以降、自動更新)」が最も多くなっています。

長期的な関係を前提とした1年契約は、業者側も安定した人員配置ができるため、料金が割安に設定される傾向があります。

一方で、「まずは数ヶ月だけ試してみたい」というニーズに応えるため、3ヶ月や半年といった短期契約が可能な業者もあります。また、大掃除やイベント後の清掃など、1回限りの「スポット契約」に対応している業者も多いです。

自社の状況に合わせて契約期間を選ぶことが大切です。

- 長期的なコスト削減と安定した品質を求める場合: 1年以上の長期契約

- サービスの品質をじっくり見極めたい場合: 3ヶ月〜半年の短期契約

- 特定の目的で一度だけ依頼したい場合: スポット契約

契約前には、契約期間と合わせて、中途解約が可能かどうか、その際の条件(違約金の有無など)も必ず確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、オフィスビル清掃の種類と内容、業者に依頼するメリット、料金相場、そして優良な業者を選ぶためのポイントまで、幅広く解説してきました。

オフィスビル清掃は、単に空間をきれいにするだけでなく、従業員の生産性向上、企業のブランドイメージの維持、そしてビルの資産価値保全という、経営に直結する多くのメリットをもたらします。

清掃業務は「日常清掃」「定期清掃」「特別清掃」の3つに大別され、これらを適切に組み合わせることが、常に快適で衛生的な環境を維持する鍵となります。料金は、建物の規模、清掃の頻度や範囲、作業時間帯などによって決まりますが、相見積もりやプランの見直しによって、コストを最適化することが可能です。

そして、最も重要なのは、信頼できるパートナーとなる清掃業者を選ぶことです。

- 清掃実績が豊富で信頼できるか

- 見積書の内容が明確で分かりやすいか

- スタッフの教育体制が整っているか

- 損害賠償保険に加入しているか

- 問い合わせへの対応が迅速で丁寧か

これらの5つのポイントをしっかりとチェックし、料金だけでなく、サービスの品質や信頼性を総合的に判断することが、後悔のない業者選びに繋がります。

清潔で心地よいオフィス環境は、企業の成長を支える重要な基盤です。この記事を参考に、ぜひ自社に最適な清掃プランを見つけ、より良い職場環境の実現を目指してください。