年収800万円という収入は、日本の給与所得者の中で上位に位置し、多くの人にとって一つの目標となる水準です。この収入レベルに達すると、「そろそろマイホームを」と考える方も少なくないでしょう。しかし、住宅ローンは数千万円単位の大きな買い物であり、数十年にわたる長期の返済が伴います。だからこそ、「一体いくらまで借りられるのか?」「無理なく返済できる金額はどのくらいなのか?」といった疑問や不安がつきまといます。

金融機関が提示する「借入限度額」と、実際に家計を圧迫せずに安心して返済を続けられる「無理のない借入額」には、しばしば大きなギャップが存在します。この違いを理解せずに、借りられる上限額まで借りてしまうと、将来のライフプランに大きな支障をきたす可能性があります。子どもの教育費、老後のための貯蓄、家族旅行や趣味の時間など、理想の暮らしを実現するためには、住宅ローン返済以外の支出も考慮した、バランスの取れた資金計画が不可欠です。

この記事では、年収800万円の方が住宅ローンを組む際に知っておくべき、あらゆる情報を網羅的に解説します。まず、税金や社会保険料を差し引いた「実際の手取り額」を把握した上で、年収倍率や返済負担率といった指標を用いた借入額の目安を多角的に分析します。さらに、借入限度額だけでなく、家計に過度な負担をかけない「理想の借入額」の考え方を詳しく掘り下げます。

購入できる物件の価格帯や具体的な返済シミュレーション、ローン返済以外の諸費用を含めたリアルな家計簿まで、具体的な数字を交えながら、年収800万円の住宅ローン返済生活を徹底的に解剖します。さらに、頭金の準備やペアローンの活用、ライフプランニングの重要性、金利タイプの選び方、住宅ローン控除といった節税制度の活用法など、後悔しないための6つの重要なポイントも詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、年収800万円という収入を最大限に活かし、かつ将来にわたって安心して暮らせる、あなたにとって最適な住宅ローンの借入額と返済計画が見えてくるはずです。

目次

年収800万円の実際の手取り額

住宅ローンの返済計画を立てる上で、最も基本となるのが「手取り額」の把握です。多くの人が「年収800万円」と聞くと、その金額がそのまま自由に使えるお金だと考えがちですが、実際にはそこから税金や社会保険料が差し引かれます。この額面年収と手取り年収の差を正確に理解することが、現実的な資金計画の第一歩となります。

額面年収とは、会社から支給される給与や賞与の総額のことです。一方、手取り年収とは、その額面年収から所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料※40歳以上)などが天引きされた後、実際に自分の銀行口座に振り込まれる金額を指します。住宅ローンの毎月の返済は、この手取り収入の中から支払っていくため、計画の基準は必ず手取り額で考えなければなりません。

では、年収800万円の場合、実際の手取り額はいくらになるのでしょうか。手取り額は、扶養家族の有無や年齢、住んでいる自治体、加入している健康保険組合などによって変動しますが、一般的な目安として約580万円~630万円程度になることが多いです。月額に換算すると、約48万円~53万円となります。ボーナスの有無や支給割合によって月々の手取り額は変わりますが、年間で使えるお金はこの範囲に収まると考えておくとよいでしょう。

内訳を簡単に見てみましょう。

- 所得税: 年収が高くなるほど税率が上がる累進課税が適用されます。年収800万円の場合、適用される所得税率は20%または23%の部分が多くを占めます。各種控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)を適用した後の課税所得に対して課税されます。

- 住民税: 前年の所得に基づいて計算され、所得割(一律約10%)と均等割(定額)の合計額が課税されます。住んでいる市区町村によって若干の違いがあります。

- 社会保険料: これが天引き額の大部分を占めます。健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、そして40歳以上になると介護保険料が加わります。これらの保険料率は定期的に見直され、標準報酬月額(給与を一定の範囲で区切ったもの)を基に計算されます。年収800万円の場合、社会保険料だけで年間100万円以上になることも珍しくありません。

例えば、以下のようなケースで考えてみましょう。

- 独身または共働き(扶養なし)の場合: 控除が少ないため、税金や社会保険料の負担が相対的に重くなります。手取り額は年収の75%前後に近づき、約600万円前後になることが多いです。

- 配偶者と子ども1人を扶養している場合: 配偶者控除や扶養控除が適用されるため、課税所得が圧縮され、独身の場合よりも税負担が軽くなります。その結果、手取り額はやや増え、620万円程度になる可能性があります。

このように、同じ年収800万円でも家族構成によって手取り額には数十万円の差が生じます。ご自身の給与明細を改めて確認し、「総支給額」ではなく「差引支給額」の合計がいくらになるかを正確に把握することが重要です。この手取り額こそが、あなたが住宅ローン返済や日々の生活に実際に使えるお金の総額であり、全てのシミュレーションの出発点となります。無理のない住宅ローン計画は、この現実的な数字を見つめることから始まるのです。

年収800万円の住宅ローンはいくらまで借りられる?借入額の目安

年収800万円という収入があれば、金融機関から相当な額の住宅ローンを借りられる可能性があります。しかし、ここで最も注意すべきなのは、「借りられる額(借入限度額)」と「無理なく返せる額(適正借入額)」は全く別物だということです。この違いを理解し、冷静に判断することが、マイホーム購入で後悔しないための最大の鍵となります。

借入限度額の考え方

金融機関が「あなたにいくらまで貸せるか」を判断する際に用いる主な指標が「年収倍率」と「返済負担率」です。これらは、あくまで金融機関側の貸し倒れリスクを避けるための基準であり、借りる側の生活を保障するものではありません。

年収倍率から計算する

年収倍率とは、その名の通り年収の何倍まで借り入れが可能かを示す目安です。計算がシンプルで分かりやすいため、借入額の概算を掴むためによく用いられます。

一般的に、住宅ローンの年収倍率は5倍から7倍程度が目安とされています。例えば、独立行政法人住宅金融支援機構が公表している「2022年度 フラット35利用者調査」によると、新築マンション購入者の全国平均の年収倍率は7.2倍、土地付注文住宅では7.7倍となっています。(参照:独立行政法人住宅金融支援機構「2022年度 フラット35利用者調査」)

この数値を年収800万円に当てはめてみましょう。

- 年収倍率5倍の場合: 800万円 × 5 = 4,000万円

- 年収倍率7倍の場合: 800万円 × 7 = 5,600万円

- 年収倍率8倍の場合: 800万円 × 8 = 6,400万円

このように、年収倍率を用いると、4,000万円から6,400万円程度が借入可能額の一つの目安として見えてきます。金融機関によっては、より高い倍率を設定している場合もあり、理論上はさらに高額の借り入れが可能なケースもあります。

しかし、この年収倍率は金利水準や返済期間を考慮していない、非常に大まかな計算方法です。特に近年の低金利下では、年収倍率が高くなる傾向にあります。金利が上昇すれば、同じ年収でも借りられる額は減少します。したがって、年収倍率はあくまで簡易的な参考値と捉え、この数字だけを鵜呑みにして資金計画を立てるのは非常に危険です。

返済負担率から計算する

金融機関が審査でより重視するのが返済負担率(または返済比率)です。これは、税込み年収に占める年間のローン返済額の割合を示す指標で、計算式は以下の通りです。

返済負担率(%) = 年間総返済額 ÷ 税込み年収 × 100

多くの金融機関では、この返済負担率の上限を30%~35%に設定しています。つまり、年収800万円の場合、年間の返済額が280万円(800万円 × 35%)を超えない範囲で融資額を決定します。

では、返済負担率35%を上限として、実際にいくら借りられるのかシミュレーションしてみましょう。

- 年収: 800万円

- 返済負担率の上限: 35%

- 年間の返済上限額: 800万円 × 35% = 280万円

- 毎月の返済上限額: 280万円 ÷ 12ヶ月 ≒ 23.3万円

この「毎月23.3万円」を返済できる借入総額はいくらになるでしょうか。これは金利と返済期間によって大きく変わります。

| 金利 | 返済期間 | 借入限度額(目安) |

|---|---|---|

| 1.0% | 35年 | 約8,060万円 |

| 1.5% | 35年 | 約7,380万円 |

| 2.0% | 35年 | 約6,780万円 |

※シミュレーション上の概算値です。

この表を見ると、年収倍率で算出した額よりもさらに高額な、7,000万円や8,000万円といった金額まで借りられる可能性があることが分かります。しかし、これが本当に現実的な数字でしょうか。毎月23.3万円の返済は、年収800万円の手取り月収(約48万円~53万円)の半分近くを占めます。これでは、日々の生活費、教育費、貯蓄などを賄うのは極めて困難であり、家計は破綻寸前となるでしょう。これが「借りられる額」の罠です。

無理のない借入額の考え方

賢明な住宅ローン計画とは、借りられる上限を目指すのではなく、将来にわたって安心して返済を続けられる「無理のない借入額」を見極めることです。そのためには、返済負担率の考え方を少し変える必要があります。

理想の返済負担率は20%~25%

一般的に、家計を圧迫しない理想的な返済負担率は、額面年収の20%~25%と言われています。なぜなら、手取り年収(額面年収の75%~80%程度)で考えた場合、この割合が手取り収入の25%~33%程度に相当し、生活のゆとりを確保できる現実的なラインとなるからです。

返済負担率を25%以内に抑えることには、以下のような大きなメリットがあります。

- 生活の質の維持: 食費や娯楽費を過度に切り詰める必要がなく、精神的なゆとりが生まれます。

- 将来への備え: 子どもの教育費や自分たちの老後資金など、将来のための貯蓄を計画的に進めることができます。

- 不測の事態への対応力: 病気や怪我による収入減、会社の業績不振によるボーナスカット、急な出費など、予期せぬ事態にも対応しやすくなります。

- 金利上昇リスクへの備え: 変動金利でローンを組んだ場合、将来金利が上昇しても、返済額の増加に対応できる余力が生まれます。

返済負担率が30%を超えてくると、これらの「ゆとり」が失われ始めます。少しの収入減や支出増が家計を直撃し、「ローンのために働いている」という感覚に陥りかねません。マイホームは幸せな生活を送るための手段であって、目的ではありません。その本質を見失わないためにも、返済負担率は厳しく見積もることが肝心です。

適正な毎月の返済額と総借入額の目安

それでは、年収800万円で返済負担率を20%と25%に設定した場合、毎月の返済額と適正な借入総額はいくらになるのかを見ていきましょう。

【返済負担率20%の場合】

- 年間返済額: 800万円 × 20% = 160万円

- 毎月返済額: 約13.3万円

【返済負担率25%の場合】

- 年間返済額: 800万円 × 25% = 200万円

- 毎月返済額: 約16.7万円

この毎月返済額を基に、適正な総借入額をシミュレーションします。(金利1.0%、返済期間35年で計算)

| 返済負担率 | 毎月返済額 | 適正な総借入額(目安) |

|---|---|---|

| 20% | 約13.3万円 | 約4,600万円 |

| 25% | 約16.7万円 | 約5,770万円 |

この結果から、年収800万円の方にとって、一つの目安となる無理のない借入額は4,600万円~5,800万円程度の範囲にあると言えます。もちろん、これはあくまで一般的なモデルケースです。独身で他の支出が少ない方ならもう少し余裕があるかもしれませんし、お子さんの教育に力を入れたいご家庭なら、もっと保守的に考えるべきでしょう。

最終的な借入額は、ご自身のライフプランや価値観と照らし合わせながら、「毎月この金額なら、楽しみも貯金も諦めずに払い続けられる」と心から思えるラインに設定することが何よりも大切です。金融機関が提示する上限額に惑わされず、この「適正借入額」を基準に、次のステップである物件探しに進んでいきましょう。

年収800万円で買える家の価格帯と物件例

無理のない借入額の目安がわかったところで、次はいよいよ「どのような家が買えるのか」を具体的に考えていきましょう。年収800万円であれば、選択肢は豊富にありますが、購入できる物件の価格は住宅ローンの借入額だけで決まるわけではありません。

物件価格は「自己資金(頭金)+借入額」で決まる

住宅購入の総予算は、以下の式で表されます。

購入可能な物件価格 = 自己資金(頭金+諸費用分) + 住宅ローン借入額

ここで重要な役割を果たすのが自己資金です。一般的に、物件価格の1~2割程度の頭金を用意することが推奨されています。頭金には、以下のようなメリットがあります。

- 総支払額の軽減: 借入額が減るため、支払う利息の総額も少なくなります。

- 月々の返済負担の軽減: 同じ返済期間でも、借入額が少なければ毎月の返済額は楽になります。

- 住宅ローン審査での優位性: 自己資金を準備できる計画性は、金融機関からの信用度を高め、審査に通りやすくなる傾向があります。

- 金利優遇の可能性: 金融機関によっては、頭金の割合に応じて金利を優遇するプランを用意している場合があります(例:フラット35の金利A・Bプランなど)。

また、住宅購入時には物件価格以外にも、税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税)、ローン保証料、仲介手数料、火災保険料といった諸費用がかかります。この諸費用は、新築物件で物件価格の3~7%、中古物件で6~10%程度が目安とされており、現金で用意するのが一般的です。

例えば、5,000万円の物件を購入する場合、諸費用だけで150万円~500万円程度が必要になる計算です。したがって、自己資金は「頭金」と「諸費用」の両方を賄える金額を準備しておくのが理想です。

【物件種類別】購入できる家の価格目安

ここでは、前章で算出した無理のない借入額の範囲である4,600万円~5,800万円を基準に、自己資金として500万円を用意した場合を想定して、購入できる家の価格帯と物件例を見ていきましょう。

総予算:5,100万円 ~ 6,300万円

この予算感で、どのような物件が視野に入るのか、物件の種類別に解説します。なお、物件価格はエリア(都心、郊外、地方)によって大きく変動するため、あくまで一般的なイメージとして捉えてください。

新築マンション

総予算5,000万円台後半から6,000万円台前半であれば、新築マンションの選択肢はかなり広がります。

- 首都圏:

- 東京23区: 城東・城北エリア(足立区、葛飾区、江戸川区など)や、少し中心から離れたエリア(練馬区、板橋区など)で、最寄り駅から徒歩10分圏内の60~70㎡程度の3LDKがターゲットになります。都心部(港区、千代田区など)では難しいですが、エリアを選べば十分に探せます。

- 都下・近郊3県(神奈川、埼玉、千葉): 主要駅(横浜、大宮、千葉など)の周辺や、都心へのアクセスが良い沿線の駅近物件で、70㎡超の広めの3LDKや4LDKも視野に入ります。家族でゆったり暮らしたい場合に有力な選択肢です。

- 地方主要都市(大阪、名古屋、福岡など):

- 市の中心部や、人気の高い文教地区などでも、80㎡を超える広々とした3LDKや4LDKの物件を探すことが可能です。タワーマンションの中層階なども選択肢に入ってくるでしょう。

新築マンションは、最新の設備が整っており、修繕計画も明確で管理が楽な点が魅力です。

中古マンション

同じ予算であれば、中古マンションは新築よりもさらに好条件の物件を狙える可能性があります。

- 首都圏:

- 東京23区: 新築では手の届きにくい山手線沿線や城南・城西エリア(世田谷区、目黒区など)でも、築15~20年程度の物件であれば、駅近で広さも十分な3LDKが見つかる可能性があります。

- リノベーション物件: 築年数が古くても、内装を全面的にリフォームした「リノベーション済み物件」は人気が高く、新築同様の住み心地をより良い立地で実現できます。

- 地方主要都市:

- 中心部の好立地にある、築浅(築10年未満)で100㎡近い広さを持つハイグレードなマンションもターゲットになります。眺望の良い高層階や角部屋といった、条件の良い住戸も選択肢に入ります。

中古マンションは、管理状態や修繕積立金の状況をしっかり確認することが重要です。

新築一戸建て(注文・建売)

一戸建ての場合、価格は「土地代」と「建物代」の合計で決まります。そのため、エリアによる価格差がマンション以上に顕著になります。

- 首都圏:

- 東京23区: 土地代が高いため、この予算で23区内に新築一戸建てを建てるのは、土地が非常に狭小になるなど、かなりの制約が伴います。エリアを限定すれば可能性はありますが、厳しいのが実情です。

- 都下・近郊3県: 土地面積100~120㎡、延床面積90~100㎡程度の3LDK~4LDKが現実的なターゲットとなります。都心から電車で40分~1時間程度のエリアで、駅からは少し歩く(徒歩15分以上)か、バスを利用する立地が多くなります。建売住宅であれば、より駅近の物件が見つかる可能性もあります。

- 地方主要都市:

- 中心部から少し離れた郊外の住宅地であれば、土地面積150㎡以上、延床面積110㎡超の、庭付きでゆとりのある4LDKや5LDKを建てることも十分に可能です。駐車スペースも2台分確保できるなど、車社会の地方での暮らしに適した住まいを実現できます。

注文住宅は自由な設計が魅力ですが、建売住宅はコストを抑えやすいというメリットがあります。

中古一戸建て

中古一戸建ては、新築に比べて価格が抑えられるため、より広い土地や建物を手に入れやすい選択肢です。

- 首都圏:

- 東京23区: 新築では難しかった23区内でも、築20~30年程度の一戸建てであれば、十分に探すことが可能です。ただし、耐震基準や建物の状態をしっかり確認する必要があります。リフォーム費用も別途考えておくと安心です。

- 都下・近郊3県: 新築よりも駅に近い、利便性の高い立地で、土地も建物も一回り大きな物件が手に入ることがあります。築年数が浅い(築10~15年程度)物件も多く流通しています。

- 地方主要都市:

- 人気の住宅地で、築15年前後の状態の良い大きめの一戸建てが、新築よりもかなり手頃な価格で見つかることがあります。浮いた予算を大規模なリフォームに充て、自分たちの好みに合わせた住まいにつくり変えるという楽しみ方もあります。

中古一戸建ては、物件ごとのコンディションの差が大きいため、専門家によるホームインスペクション(住宅診断)の利用をおすすめします。

【借入額別】住宅ローンの返済シミュレーション

これまでの内容を踏まえ、年収800万円の方が実際に住宅ローンを組んだ場合の返済イメージを、借入額別に具体的にシミュレーションしてみましょう。ここでは、多くの方が利用を検討するであろう「変動金利:年0.5%」「全期間固定金利(フラット35):年1.8%」の2パターンで、返済期間35年、元利均等返済を想定して計算します。

※以下のシミュレーションは概算値です。実際の返済額は金融機関や保証料の支払い方法などによって異なります。

借入額4,000万円の場合

借入額4,000万円は、年収800万円に対して年収倍率5倍であり、比較的余裕を持った計画と言えます。

| 金利タイプ | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 | 年収800万円に対する返済負担率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 変動金利 | 0.5% | 約10.4万円 | 約125万円 | 約4,399万円 | 約15.6% |

| 固定金利 | 1.8% | 約12.8万円 | 約154万円 | 約5,392万円 | 約19.3% |

【解説】

この借入額の場合、変動金利でも固定金利でも、理想とされる返済負担率20%を comfortably 下回ります。 毎月の返済額が10万円台前半~13万円弱に収まるため、家計への負担はかなり軽くなります。

このプランのメリットは、精神的な余裕が非常に大きいことです。子どもの教育費や習い事、家族旅行、趣味など、住宅以外の事柄にもしっかりとお金をかけることができます。また、将来の収入減や不測の事態に対する備えも万全にしやすく、積極的な資産形成(NISAやiDeCoなど)にも取り組みやすいでしょう。変動金利を選択した場合でも、金利が多少上昇しても家計が揺らぐリスクは低く、安心して返済を続けられます。堅実で安定した生活を最優先に考える方にとっては、非常に魅力的な選択肢です。

借入額5,000万円の場合

借入額5,000万円は、年収倍率6.25倍。年収800万円の方にとって、最も現実的な選択肢の一つとなる価格帯です。

| 金利タイプ | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 | 年収800万円に対する返済負担率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 変動金利 | 0.5% | 約13.0万円 | 約156万円 | 約5,499万円 | 約19.5% |

| 固定金利 | 1.8% | 約16.1万円 | 約193万円 | 約6,740万円 | 約24.1% |

【解説】

変動金利であれば返済負担率は20%弱、固定金利でも25%弱となり、いずれも「無理のない返済計画」とされる範囲内に収まります。都心部やその近郊で、ある程度の広さや利便性を確保した物件を求める場合、このあたりの借入額がターゲットになることが多いでしょう。

毎月の返済額は13万円~16万円程度。家計管理をしっかり行えば、貯蓄やレジャーも十分に可能です。ただし、4,000万円のプランと比較すると、自由に使えるお金は月々2.5万円~3万円程度少なくなります。特に固定金利を選ぶ場合は、返済負担率が25%に近づくため、家計の収支をしっかりとシミュレーションし、継続可能かを見極める必要があります。

変動金利を選択する場合は、金利上昇リスクへの備えがより重要になります。例えば、金利が1%上昇して1.5%になった場合、毎月の返済額は約15.2万円(年間約182万円、返済負担率22.8%)に増加します。このような変動にも耐えられるよう、繰り上げ返済用の資金を貯めておく、あるいは家計にバッファを持たせておくといった対策を考えておくと安心です。

借入額6,000万円の場合

借入額6,000万円は、年収倍率7.5倍。金融機関の審査基準から見れば融資可能な範囲ですが、家計への負担はかなり大きくなります。

| 金利タイプ | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 | 年収800万円に対する返済負担率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 変動金利 | 0.5% | 約15.6万円 | 約187万円 | 約6,599万円 | 約23.4% |

| 固定金利 | 1.8% | 約19.3万円 | 約232万円 | 約8,088万円 | 約29.0% |

【解説】

このレベルの借入になると、生活への影響がはっきりと現れてきます。変動金利でも返済負担率は23%を超え、固定金利では約29%と、上限とされる30%に迫る水準になります。

毎月の返済額は15万円台後半から20万円近くに達し、手取り月収(約50万円と仮定)の3割以上を占めることになります。この状態では、日々の生活費を切り詰める必要が出てくる可能性が高く、特に教育費がかさむ時期や、予期せぬ出費があった際には、家計が赤字になるリスクも否定できません。

特に注意が必要なのは変動金利です。現状の返済負担率(23.4%)は一見問題ないように見えますが、もし金利が1.5%まで上昇すると、毎月の返済額は約18.2万円となり、返済負担率は27.3%に跳ね上がります。さらに2.5%まで上昇した場合は、毎月約21万円、返済負担率は31.5%となり、理想の範囲を大きく超えてしまいます。

6,000万円以上の借り入れは、相応のリスクと覚悟を伴うことを理解しなければなりません。共働きで安定した収入が見込める、あるいは将来的に大幅な昇給が期待できるといった明確な根拠がない限り、慎重に検討すべき借入額と言えるでしょう。物件のグレードや立地を優先するあまり、日々の生活の楽しみや将来への備えを犠牲にすることがないよう、冷静な判断が求められます。

住宅ローン返済中の生活レベルはどうなる?

住宅ローンのシミュレーションで毎月の返済額がわかると、一安心してしまうかもしれません。しかし、マイホームでの生活には、ローン返済以外にもさまざまな費用がかかります。これらの「見えないコスト」を考慮に入れないと、実際の生活は想像以上に厳しいものになりかねません。

ローン返済以外の諸費用も忘れずに

住宅を所有すると、賃貸暮らしの時にはなかった以下のような費用が継続的に発生します。これらは「住宅の維持費」とも呼ばれ、ローン返済とは別に毎年数十万円単位で必要になるお金です。

固定資産税・都市計画税

土地や建物を所有している限り、毎年課税される地方税です。市町村が評価した「固定資産税評価額」を基に計算され、納税通知書が毎年4月~6月頃に送られてきます。

- 固定資産税: 評価額 × 1.4%(標準税率)

- 都市計画税: 評価額 × 0.3%(上限税率)※市街化区域内の場合に課税

税額は物件の所在地、広さ、構造、築年数などによって大きく異なりますが、年間の目安としては10万円~20万円程度を見ておくとよいでしょう。新築住宅の場合は一定期間の軽減措置がありますが、期間が終了すると税額が上がるため注意が必要です。この費用は毎年必ずかかるものとして、家計に組み込んでおく必要があります。

修繕費

快適な住環境を維持し、資産価値を保つためには、定期的なメンテナンスと修繕が不可欠です。

- マンションの場合:

多くのマンションでは、将来の大規模修繕(外壁塗装、屋上防水、給排水管の更新など)に備えて、管理費とは別に「修繕積立金」を毎月徴収します。金額は物件によりますが、月々1万円~2万円程度が一般的です。注意点として、修繕積立金は築年数の経過とともに値上がりするケースが非常に多いです。購入時には安くても、10年後、20年後には倍以上になる可能性も考慮しておきましょう。 - 一戸建ての場合:

一戸建てには修繕積立金の制度がないため、自分自身で計画的に修繕費用を積み立てておく必要があります。例えば、10~15年周期で行う外壁や屋根の塗装には100万円~200万円、給湯器の交換には20万円~40万円、その他水回りのリフォームなど、突発的な出費も発生します。将来の大きな出費に備え、毎月2万円~3万円程度を「修繕積み立て」として貯蓄しておくのが賢明です。

火災保険料・地震保険料

住宅ローンを組む際、多くの金融機関が火災保険への加入を融資の条件としています。火災だけでなく、落雷、風災、水災など、さまざまな自然災害から大切なマイホームを守るために必須の保険です。

地震による損害は火災保険では補償されないため、別途「地震保険」に加入する必要があります。地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで契約します。

保険料は、建物の構造(木造、鉄骨など)や所在地、補償内容によって変わりますが、火災保険と地震保険を合わせて年間2万円~5万円程度が一つの目安です。契約は5年や10年の長期契約で一括払いすると割引が適用されることが多いため、初期費用としてある程度まとまった金額が必要になる場合もあります。

これらの諸費用を合計すると、年間で少なくとも25万円~45万円(月々約2万円~3.8万円)程度の追加負担が発生することになります。住宅ローンの返済計画を立てる際には、この維持費も必ず含めて考えるようにしましょう。

年収800万円の家計簿シミュレーション

では、これらの諸費用を含めて、年収800万円の家庭のリアルな家計簿をシミュレーションしてみましょう。

【モデルケース設定】

- 家族構成: 夫(会社員)、妻(専業主婦)、子1人(小学生)

- 年収: 800万円

- 手取り月収: 約50万円(ボーナスなしと仮定)

- 住宅ローン借入額: 5,000万円(固定金利1.8%、35年返済)

- 毎月のローン返済額: 約16.1万円

| 費目 | 金額(円) | 備考 |

|---|---|---|

| 収入 | 500,000 | 手取り月収 |

| 支出合計 | 449,000 | |

| 住宅関連費 | 204,000 | 収入の40.8% |

| 住宅ローン返済 | 161,000 | |

| 管理費・修繕積立金(または積立) | 25,000 | マンションまたは一戸建ての積立 |

| 固定資産税・都市計画税(月割) | 15,000 | 年間18万円と仮定 |

| 火災・地震保険料(月割) | 3,000 | 年間3.6万円と仮定 |

| 生活費 | 245,000 | |

| 食費 | 80,000 | 外食費含む |

| 水道光熱費 | 25,000 | |

| 通信費 | 15,000 | スマホ2台、ネット回線 |

| 日用品・雑費 | 15,000 | |

| 教育費 | 20,000 | 学校給食費、習い事など |

| 保険料(生命保険など) | 20,000 | |

| 交通費・ガソリン代 | 15,000 | |

| お小遣い(夫婦) | 40,000 | |

| 医療費・その他 | 15,000 | |

| 収支(貯蓄可能額) | +51,000 |

このシミュレーションから分かるように、借入額5,000万円の住宅ローンを組んだ場合、住宅関連費だけで月々20万円を超え、手取り収入の約4割を占めることになります。それでも、各生活費を平均的な水準に抑えることで、毎月5万円程度の貯蓄は可能です。年間では60万円の貯蓄となり、これにボーナスからの貯蓄を加えれば、大学進学費用や老後資金の準備も進められるでしょう。

しかし、これはあくまで一例であり、油断は禁物です。

- 子どもが中学生、高校生になると教育費はさらに増加します。

- 車の買い替えや大型家電の故障など、突発的な大きな出費も発生します。

- 家族旅行やレジャーを充実させたい場合は、他の費目を削る必要があります。

もし、借入額を6,000万円(毎月返済約19.3万円)に増やすと、毎月の収支はほとんど余裕がなくなり、貯蓄に回せるお金は2万円弱にまで減少します。これでは、少しでも予定外のことが起これば家計はすぐに厳しくなってしまいます。

住宅ローンを組むということは、生活のスタイルを決めるということです。物件の魅力だけでなく、ローン返済を続けながらどのような暮らしを送りたいのか、家族でじっくりと話し合い、自分たちにとって最適なバランスを見つけることが、長期にわたる満足度の高いマイホーム生活につながります。

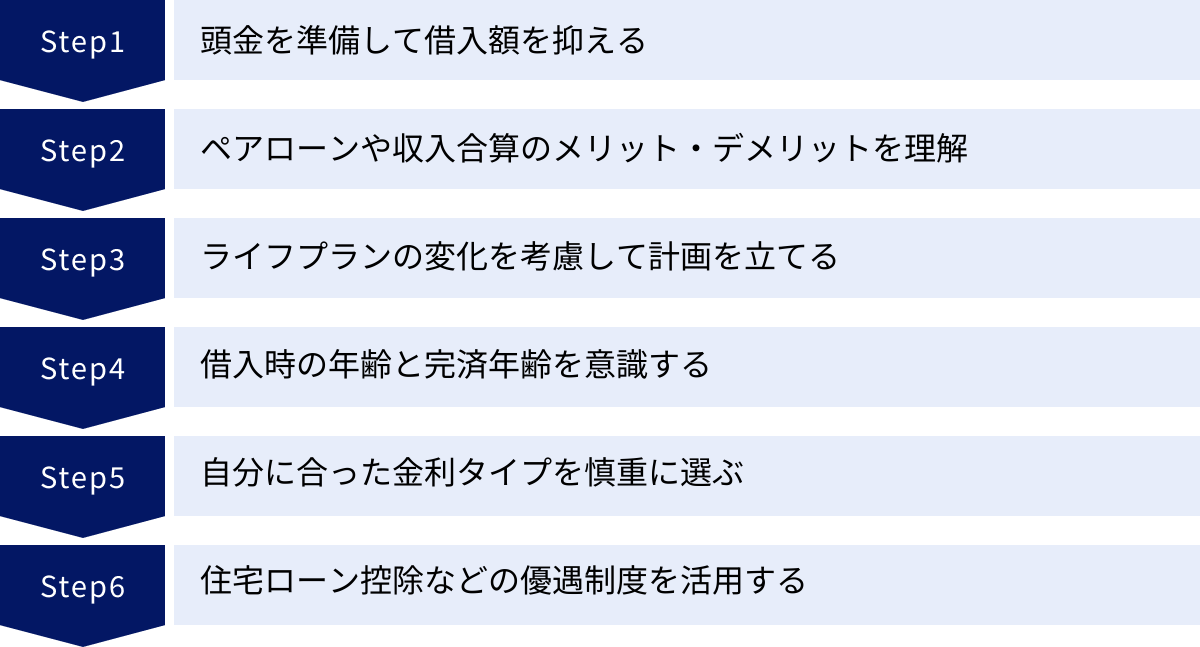

年収800万円で住宅ローンを組む際の6つのポイント・注意点

年収800万円という恵まれた収入基盤があっても、住宅ローンという長期にわたる契約を成功させるためには、いくつかの重要なポイントと注意点を押さえておく必要があります。ここでは、後悔しないための具体的な6つの戦略を解説します。

① 頭金を準備して借入額を抑える

自己資金、特に頭金を準備することは、住宅ローン戦略の基本中の基本です。頭金が多いほど借入額を圧縮でき、それによって多くのメリットが生まれます。

- 総支払利息の削減: 借入元金が減るため、35年間で支払う利息の総額を大幅に減らすことができます。例えば、金利1.0%で100万円多く頭金を入れると、総返済額は約18万円も減少します。

- 月々の返済額の軽減: 借入額が減れば、毎月の返済額も当然少なくなります。これにより、日々の家計にゆとりが生まれ、貯蓄や他のことにお金を使いやすくなります。

- 審査での有利性: 頭金を準備できる計画性は、金融機関からの評価を高めます。自己資金比率が高いと、返済能力が高いと判断され、審査に通りやすくなるだけでなく、より良い金利条件を引き出せる可能性もあります。

理想的な頭金の額は物件価格の10%~20%と言われています。5,000万円の物件なら500万円~1,000万円です。すぐに用意するのが難しい場合でも、購入時期を少し先に設定し、目標額を決めて計画的に貯蓄を始めることをおすすめします。ただし、手元の現金をすべて頭金に充てるのは避けましょう。病気や失業など万が一の事態に備え、生活費の半年分から1年分程度は「緊急予備資金」として残しておくことが重要です。

② ペアローンや収入合算のメリット・デメリットを理解する

夫婦ともに収入がある場合、一人でローンを組むのではなく、二人の収入を合わせてローンを組むことで、より高額な借り入れが可能になります。主な方法として「ペアローン」と「収入合算」があります。

| 方法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ペアローン | 夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約する方法。お互いが連帯保証人になる。 | ・それぞれが住宅ローン控除を利用できる ・借入可能額が大きくなる |

・契約が2本になるため諸費用(手数料、印紙税など)が2倍かかる ・どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる ・離婚時の手続きが複雑 |

| 収入合算 (連帯債務) |

主債務者と連帯債務者が一体となって一つのローンを返済する。 | ・契約は1本なので諸費用は1人分 ・二人とも住宅ローン控除を利用できる(持分割合による) ・借入可能額が大きくなる |

・連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負う ・離婚時のリスクはペアローンと同様 |

| 収入合算 (連帯保証) |

主債務者が返済不能になった場合に、連帯保証人が返済義務を負う。 | ・契約は1本なので諸費用は1人分 ・借入可能額が大きくなる |

・住宅ローン控除は主債務者しか利用できない ・連帯保証人は返済義務を負うが、団体信用生命保険に加入できないことが多い |

これらの方法は、借入額を増やせるという大きなメリットがありますが、将来のリスクを二人で共有することでもあります。例えば、出産や育児でどちらかが休職・退職した場合、収入が減って返済が厳しくなる可能性があります。また、万が一離婚に至った場合、家の所有権やローン返済の分担を巡って複雑な問題に発展しがちです。メリットだけでなく、長期的な視点でデメリットもしっかりと理解し、夫婦間で十分に話し合ってから決定することが不可欠です。

③ ライフプランの変化を考慮して計画を立てる

35年という長い返済期間中には、さまざまなライフイベントが発生します。住宅ローンを組む時点での状況だけを考えて計画を立てると、将来立ち行かなくなる可能性があります。

- 家族構成の変化: 子どもの誕生、進学(私立か公立か)、独立など。特に教育費は、子どもが大学を卒業するまでに一人あたり1,000万円以上かかるとも言われ、人生の三大支出の一つです。

- キャリアの変化: 昇進や昇給だけでなく、転職、独立、リストラ、役職定年による収入減、配偶者の就労状況の変化なども考慮に入れる必要があります。

- 親の介護: 親の介護が必要になり、費用負担や時間的な制約が生じる可能性もあります。

- 自身の健康: 病気や怪我で長期間働けなくなるリスクもゼロではありません。

これらの不確定要素を予測し、ある程度の「余裕」を返済計画に持たせておくことが重要です。返済負担率を低めに設定する、繰り上げ返済用の資金を貯めておく、定期的に保険の見直しを行うなど、変化に柔軟に対応できるような資金計画を心がけましょう。

④ 借入時の年齢と完済年齢を意識する

住宅ローンの返済期間は最長35年が一般的ですが、何歳で借りて、何歳で完済するのかは非常に重要な問題です。

例えば、35歳で35年ローンを組むと完済は70歳。40歳で組むと75歳になります。多くの企業では60歳や65歳で定年を迎え、その後は再雇用などで収入が大幅に減少するのが一般的です。定年後も現役時代と同じ額のローン返済が続く状況は、老後の生活を著しく圧迫します。

理想は、定年退職までに住宅ローンを完済することです。そのためには、

- できるだけ若いうちにローンを組む。

- 返済期間を30年や25年に短縮して契約する(ただし月々の返済額は増える)。

- 35年ローンで契約し、在職中に繰り上げ返済を積極的に行い、定年までに完済する目処を立てる。

といった戦略が考えられます。借入時の年齢だけでなく、「何歳まで働き、いくらの収入が見込めるか」という出口戦略を意識して、返済期間を設定することが大切です。

⑤ 自分に合った金利タイプを慎重に選ぶ

住宅ローンの金利タイプは、大きく分けて「変動金利」「全期間固定金利」「固定期間選択型金利」の3つです。それぞれに特徴があり、一長一短です。自分の性格や将来の金利見通しに合わせて慎重に選びましょう。

- 変動金利:

- 特徴: 市場金利の変動に伴い、半年に一度金利が見直される。一般的に固定金利より金利が低い。

- 向いている人: 金利上昇リスクを許容できる人。返済期間が短い、または繰り上げ返済を積極的に行う予定の人。家計に余裕があり、金利が上昇しても対応できる人。

- 全期間固定金利:

- 特徴: 借入期間中の金利がずっと変わらない。代表的なものに「フラット35」がある。

- 向いている人: 金利上昇のリスクを避けたい人。毎月の返済額を確定させ、長期的に安定した返済計画を立てたい人。将来の教育費などで支出が増えることが分かっている人。

- 固定期間選択型金利:

- 特徴: 3年、5年、10年など、一定期間だけ金利が固定される。固定期間終了後、変動金利か再度固定金利かを選択する。

- 向いている人: 固定期間中に子どもが独立するなど、支出が減る見込みがある人。金利の動向を見ながら柔軟に対応したい人。

絶対的な正解はありません。 低金利の恩恵を最大限に受けたいなら変動金利、安心感を最優先するなら全期間固定金利が基本となります。それぞれのメリット・デメリットを深く理解し、自身のライフプランとリスク許容度に最も合ったタイプを選択することが重要です。

⑥ 住宅ローン控除などの優遇制度を活用する

住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、税金の負担を軽減できるさまざまな優遇制度が利用できます。これらを活用しない手はありません。

代表的なものが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。これは、年末時点での住宅ローン残高の一定割合(現在は0.7%)が、最大13年間にわたって所得税や住民税から控除される制度です。

年収800万円の方であれば、所得税を相当額納めているため、控除の恩恵を大きく受けられる可能性が高いです。

ただし、この制度は購入する住宅の種類(新築、中古、省エネ性能など)や入居する年によって、借入限度額や控除期間が細かく定められています。制度内容は頻繁に改正されるため、必ず国税庁や国土交通省の公式サイトで最新の情報を確認するようにしてください。

その他にも、自治体独自の補助金や、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした国の補助金制度(例:「子育てエコホーム支援事業」など)が利用できる場合もあります。情報収集を怠らず、使える制度はすべて活用して、少しでもお得に住宅を購入しましょう。

年収800万円の住宅ローンに関するよくある質問

最後に、年収800万円の方が住宅ローンを検討する際によく抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

夫婦合算で年収800万円の場合はどう考えればいい?

A. 1人で年収800万円の場合よりも、慎重な計画が必要です。

夫婦の収入を合算して800万円(例:夫500万円、妻300万円)となる場合、ペアローンや収入合算を利用すれば、1人で800万円の場合と同等かそれ以上の借入額を確保できる可能性があります。これにより、購入できる物件の選択肢は広がるでしょう。

しかし、注意すべき点がいくつかあります。

- 審査の視点: 金融機関は合算年収だけでなく、それぞれの年収、勤務先、勤続年数、雇用形態(正社員、契約社員など)を個別に審査します。夫婦のどちらかが非正規雇用であったり、勤続年数が短かったりすると、審査が厳しくなる場合があります。

- 将来の収入変動リスク: 1馬力よりも2馬力の方が、どちらかの収入が変動するリスクは高まります。出産・育児による休職・退職、転職、病気など、どちらかの収入が減少した場合に、返済計画が破綻しないかをシミュレーションしておくことが極めて重要です。片方の収入がなくなったとしても、もう片方の収入だけでなんとか返済を継続できるような、余裕を持った借入額に抑えるのが賢明です。

- 住宅ローン控除と団信: ペアローンや連帯債務であれば、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられますが、連帯保証の場合は主債務者しか控除を受けられません。また、団体信用生命保険(団信)も、連帯保証人は加入できないことが多く、保障が手薄になる可能性があります。

結論として、夫婦合算でローンを組む際は、単純に借入額を増やすことだけを考えず、長期的なリスク管理の視点から、より保守的な資金計画を立てることを強くおすすめします。

住宅ローンを組むと生活は苦しくなりますか?

A. 「無理のない返済計画」を立てれば、生活の質を維持できます。逆に、上限まで借りると苦しくなる可能性が高いです。

住宅ローンを組んだ後の生活が苦しくなるかどうかは、すべて「借入額の設定」にかかっています。

- 苦しくならないケース:

- 返済負担率を額面年収の20%~25%以内に抑える。

- 頭金をしっかり準備し、借入額を圧縮する。

- ローン返済以外の維持費(固定資産税、修繕費など)も考慮して家計を管理する。

- 将来のライフイベント(教育費など)を見越して、計画的に貯蓄を続ける。

このように、背伸びをせず、自分たちの家計に見合った現実的な返済計画を立てれば、マイホームを持ちながらも、旅行や趣味を楽しみ、将来のための貯蓄もできる、充実した生活を送ることが可能です。

- 苦しくなるケース:

- 金融機関が提示する「借入限度額」(返済負担率35%など)に近い金額を借りてしまう。

- 頭金なしのフルローンを組む。

- 住宅の維持費や将来の支出を甘く見積もる。

このようなケースでは、収入の多くがローン返済に消えてしまい、日々の生活費を切り詰める必要に迫られます。予期せぬ出費や収入減があれば、すぐに家計は火の車となり、「何のために家を買ったのか」と後悔することになりかねません。大切なのは、見栄を張らず、自分たちの身の丈に合った選択をすることです。

審査では年収以外に何を見られますか?

A. 金融機関は「この人に長期間、安定的にお金を返し続けてもらえるか」を多角的に判断します。年収はその一要素に過ぎません。

住宅ローンの審査では、年収と同じくらい、あるいはそれ以上に重要視される項目が複数あります。

- 個人の信用情報:

最も重要な項目の一つです。過去にクレジットカードや各種ローンの支払いを延滞した記録、債務整理の履歴などがないか、信用情報機関に照会されます。ここに傷があると、年収がいくら高くても審査に通るのは極めて困難になります。 - 勤務先の安定性と勤続年数:

上場企業や公務員など、経営が安定しているとされる勤務先は高く評価されます。また、勤続年数も重要で、一般的に3年以上が望ましいとされています。転職したばかりだと、年収が高くても審査が厳しくなることがあります。 - 健康状態:

住宅ローンを組む際は、ほとんどの場合で団体信用生命保険(団信)への加入が必須となります。これは、契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金でローン残高が完済される保険です。過去の病歴や現在の健康状態によっては団信に加入できず、結果としてローンが組めないことがあります。 - 物件の担保価値:

金融機関は、万が一返済が滞った場合に備え、購入する物件を担保に取ります。そのため、その物件に融資額に見合った担保価値があるかどうかも審査されます。築年数が古い、法律に違反している(違法建築)などの物件は、担保価値が低いと判断され、希望額を借りられないことがあります。 - その他の借入状況:

自動車ローンやカードローン、スマートフォンの分割払いなど、他の借り入れがある場合、その返済額も合算して返済負担率が計算されます。他の借り入れが多いと、住宅ローンで借りられる額はその分少なくなります。

このように、審査は総合的な判断です。年収800万円という条件は大きな強みですが、それだけで安心せず、日頃から健全な金銭管理を心がけることが大切です。