オフィスビルは、所有しているだけで収益を生み出す「金のなる木」ではありません。その価値を長期的に維持し、収益を最大化するためには、専門的な知識と経験に基づく戦略的な「管理」が不可欠です。しかし、一口にオフィスビル管理と言っても、その業務は多岐にわたり、どこから手をつければ良いのか分からないというオーナー様も少なくないでしょう。

本記事では、オフィスビル管理の基本的な概念から、その重要性、具体的な業務内容、管理方法の種類、そして最も重要な「失敗しない管理会社の選び方」まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの所有する大切な資産であるオフィスビルの価値を最大限に高めるための道筋が見えてくるはずです。

目次

オフィスビル管理とは

オフィスビル管理とは、オフィスビルという不動産資産の価値を維持・向上させ、収益性を最大化するために行われる、総合的なマネジメント活動全般を指します。単に建物を清掃したり、設備を点検したりするだけでなく、テナントの満足度向上や空室対策、法令遵守、長期的な修繕計画の立案まで、非常に幅広い業務を含みます。

このオフィスビル管理は、大きく3つの領域に分類されることがあります。それぞれの役割を理解することで、管理業務の全体像がより明確になります。

- プロパティマネジメント(Property Management:PM)

これは「資産管理」と訳され、オフィスビル管理の司令塔ともいえる役割を担います。オーナーの代理人として、不動産経営の視点から収益の最大化を目指す業務です。具体的には、賃料の設定や改定交渉、新規テナントの募集(リーシング)、テナントとの契約・更新・解約手続き、賃料の回収、運営コストの管理、そしてオーナーへの収支報告(レポーティング)などが含まれます。PMの最大の目的は、ビルのキャッシュフローを最大化し、資産価値を高めることにあります。 - ビルメンテナンス(Building Maintenance:BM)

これは「建物維持管理」と訳され、建物の物理的な状態を良好に保つための業務です。人々が安全かつ快適にビルを利用できるよう、ハード面の管理を担当します。主な業務は、電気設備、空調設備、給排水設備、消防設備、エレベーターといった各種設備の保守点検、建物内外の清掃、警備・防災業務などです。BMは、建物の機能や安全性を維持し、劣化を防ぐことで、資産の物理的価値を守る重要な役割を果たします。 - ファシリティマネジメント(Facility Management:FM)

これは、建物や設備といった「ファシリティ」を、経営的な視点から総合的に企画、管理、活用する手法です。PMやBMが既存のビルを対象とする管理業務であるのに対し、FMはより広い概念です。例えば、企業のオフィス戦略として「どこに、どのようなオフィスを構えるべきか」「オフィスのレイアウトをどう最適化し、従業員の生産性を高めるか」といった、企画・計画段階から関わります。オフィスビル管理においては、省エネ改修やリノベーションによる「バリューアップ(価値向上)」提案など、戦略的な視点で建物の価値を積極的に高めていく活動がFMの領域と重なります。

これらPM、BM、FMは独立しているわけではなく、相互に密接に関連し合っています。例えば、BMによる適切な設備管理はテナントの快適性を高め、PMが行うテナント満足度向上策に繋がり、結果として空室率の低下や賃料の安定化に貢献します。また、PMが収集したテナントからの要望や市場の動向は、FMによる戦略的なバリューアップ計画の基礎情報となります。

したがって、優れたオフィスビル管理とは、これらPM、BM、FMの視点を統合し、オーナーの目標達成に向けて一体的に機能させることだと言えるでしょう。例えば、新築ビルであれば最新設備の性能を最大限に活かす運用計画が中心となりますが、築年数が経過したビルでは、適切な大規模修繕のタイミングを見極めつつ、時代に合わせたリノベーションで競争力を回復させるといった、異なる戦略が求められます。

ビルオーナーがこれらの専門的かつ多岐にわたる業務をすべて自身で行う「自主管理」は、相当な知識と時間、労力を要するため、多くの場合は専門の管理会社に業務を委託することになります。その際、管理会社がどの領域までをカバーし、どのような強みを持っているのかを理解することが、最適なパートナー選びの第一歩となるのです。

なぜオフィスビル管理が重要なのか

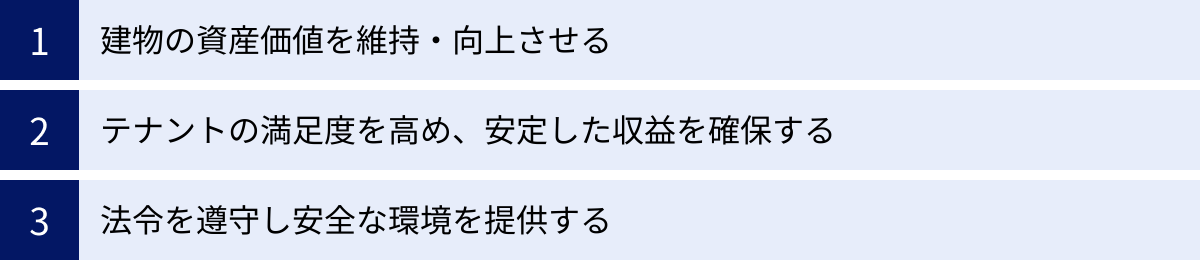

オフィスビルの所有は、安定した不動産投資の一つとして魅力的ですが、その成功は適切な「管理」にかかっています。なぜオフィスビル管理は、これほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、大きく分けて「資産価値の維持・向上」「安定した収益確保」「法令遵守と安全確保」という3つの側面に集約されます。これらの要素は相互に深く関連し合っており、どれか一つでも欠けると、ビル経営全体が揺らぎかねません。

建物の資産価値を維持・向上させる

オフィスビルは、時間と共に物理的に劣化していく資産です。適切な管理を怠れば、その価値は確実に下落していきます。オフィスビル管理の最も重要な役割の一つは、この経年劣化の影響を最小限に食い止め、場合によっては購入時以上の価値を生み出すことにあります。

資産価値は、主に「収益性」と「物理的状態」の二つの側面から評価されます。適切なビル管理は、この両方に直接的な影響を与えます。

まず「物理的状態」についてです。外壁のひび割れ、雨漏り、設備の故障などを放置すれば、建物の寿命は縮まり、見た目の印象も悪化します。これがテナントの退去や新規契約の敬遠に繋がり、結果として「収益性」の低下を招きます。これを防ぐのが、計画的なメンテナンスと長期修繕計画です。

長期修繕計画とは、建物の将来にわたって必要となる大規模な修繕(外壁塗装、屋上防水、空調設備の更新など)の時期と費用を予測し、計画的に資金を積み立てていくものです。この計画があることで、突発的な高額出費に慌てることなく、最適なタイミングで修繕を実施できます。適切な修繕は、建物の寿命を延ばし、安全性を確保するだけでなく、常に建物を魅力的な状態に保つことで、市場での競争力を維持する上で不可欠です。

さらに、現代のビル管理は、単なる「維持」に留まりません。「向上」、すなわちバリューアップという視点が極めて重要です。例えば、以下のような施策が挙げられます。

- 省エネ改修: 照明のLED化、高効率な空調システムへの更新、断熱性能の向上などは、光熱費というランニングコストを削減します。これはテナントにとって直接的なメリットとなり、環境性能の高いビルとして企業イメージの向上にも繋がるため、大きなアピールポイントになります。

- 共用部のリノベーション: 古くなったエントランスや廊下、トイレなどを現代的で洗練されたデザインに一新することで、ビルの第一印象が劇的に改善されます。フリーアドレスに対応したワークスペースやリフレッシュスペースを新設すれば、多様な働き方を求める現代のテナントのニーズに応えられます。

- セキュリティ強化: 最新の入退室管理システムの導入や、防犯カメラの増設・高性能化は、テナントが安心して事業活動を行える環境を提供し、ビルの信頼性を高めます。

これらのバリューアップ施策は、初期投資を必要としますが、結果として賃料の増額や、より優良なテナントの誘致に繋がり、長期的に見て投資額を上回るリターンをもたらす可能性があります。このように、戦略的なビル管理は、資産価値の目減りを防ぐ「守り」の側面と、価値を積極的に創造する「攻め」の側面を併せ持っているのです。

テナントの満足度を高め、安定した収益を確保する

オフィスビル経営における収益の源泉は、言うまでもなくテナントが支払う賃料です。したがって、安定した収益を確保するためには、既存のテナントに長く入居してもらい(=解約率を低く抑え)、空室が発生した際には速やかに次のテナントを見つけることが至上命題となります。そして、その鍵を握るのが「テナント満足度」です。

テナントは、単に「場所」を借りているだけではありません。その場所で事業を円滑に進め、従業員が快適に働ける「環境」を求めています。テナント満足度は、日々の細やかな管理業務の積み重ねによって形成されます。

- 快適な執務環境の提供: 「夏は涼しく、冬は暖かい」という基本的な空調の安定稼働、清潔で臭いのないトイレ、明るく綺麗な共用部など、日常的な快適性は満足度の基盤です。設備トラブルが発生した際に、いかに迅速かつ丁寧に対応できるかは、管理の質が最も問われる瞬間です。

- 迅速で丁寧なコミュニケーション: テナントからの要望やクレームに対して、真摯に耳を傾け、迅速に対応する姿勢は、信頼関係の構築に不可欠です。「連絡してもなかなか返事がない」「対応が遅い」といった不満は、契約更新時の退去理由に直結します。定期的なヒアリングなどを通じて、潜在的な不満を早期に察知し、先回りして解決策を提案できる管理体制が理想です。

- 安全・安心の提供: しっかりとした警備体制や、災害時に備えた防災計画と訓練の実施は、テナントとその従業員の生命・財産を守る上で極めて重要です。特に近年では、BCP(事業継続計画)の観点から、建物の防災性能や災害時の対応力を重視する企業が増えています。

テナント満足度が高いビルは、解約率が低く、長期にわたって安定した賃料収入が見込めます。また、満足しているテナントは、良い口コミを発信してくれる可能性も高く、それが新規テナントの募集(リーシング)において有利に働くという好循環も生まれます。

逆に、管理が行き届かずテナント満足度が低いビルでは、退去が相次ぎ、空室期間が長期化します。空室を埋めるために賃料を下げざるを得なくなり、収益性が悪化。さらに、入居テナントの質が低下し、ビル全体の評判が落ちるという悪循環に陥りかねません。テナント満足度の向上は、短期的なクレーム対応という守りの業務であると同時に、長期的な収益安定化に繋がる最も効果的な攻めの戦略なのです。

法令を遵守し安全な環境を提供する

オフィスビルは、不特定多数の人が利用する公共性の高い施設です。そのため、その所有者(オーナー)には、利用者の安全を確保し、建物を適法な状態に維持する社会的責任が課せられています。これを担保するために、様々な法律で点検や報告が義務付けられています。

主な関連法令には、以下のようなものがあります。

- 建築基準法: 特定建築物定期調査(建物の敷地、構造、防火・避難設備などの状態を定期的に調査・報告)や、建築設備定期検査(換気、排煙、非常照明などの設備を定期的に検査・報告)が定められています。

- 消防法: 消防用設備等点検報告制度に基づき、消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備を定期的に点検し、消防署へ報告する義務があります。

- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法、通称ビル管法): 延床面積が3,000㎡以上の特定の用途(事務所など)のビルは「特定建築物」とされ、空気環境の測定、給排水の管理、清掃などについて厳しい基準が定められており、その遵守が求められます。

これらの法定点検を怠った場合、罰則が科されるだけでなく、万が一、火災や事故が発生した際には、オーナーが重大な法的責任(損害賠償など)を問われることになります。また、行政からの指導や命令を受ければ、ビルの評判は著しく損なわれ、テナントの信頼を失うことにも繋がります。

適切なオフィスビル管理は、これらの複雑で専門的な法令を正確に理解し、法定点検のスケジュールを計画的に立案・実行し、必要な是正措置を講じ、行政への報告を滞りなく行うことで、コンプライアンス(法令遵守)を徹底します。これにより、オーナーは法的なリスクから守られ、テナントは安全な環境で事業活動に専念できます。

このように、法令を遵守し、安全な環境を提供することは、単なる義務の履行に留まりません。それは、ビルの信頼性の根幹をなし、資産価値とテナント満足度を支える土台となる、極めて重要な管理業務なのです。

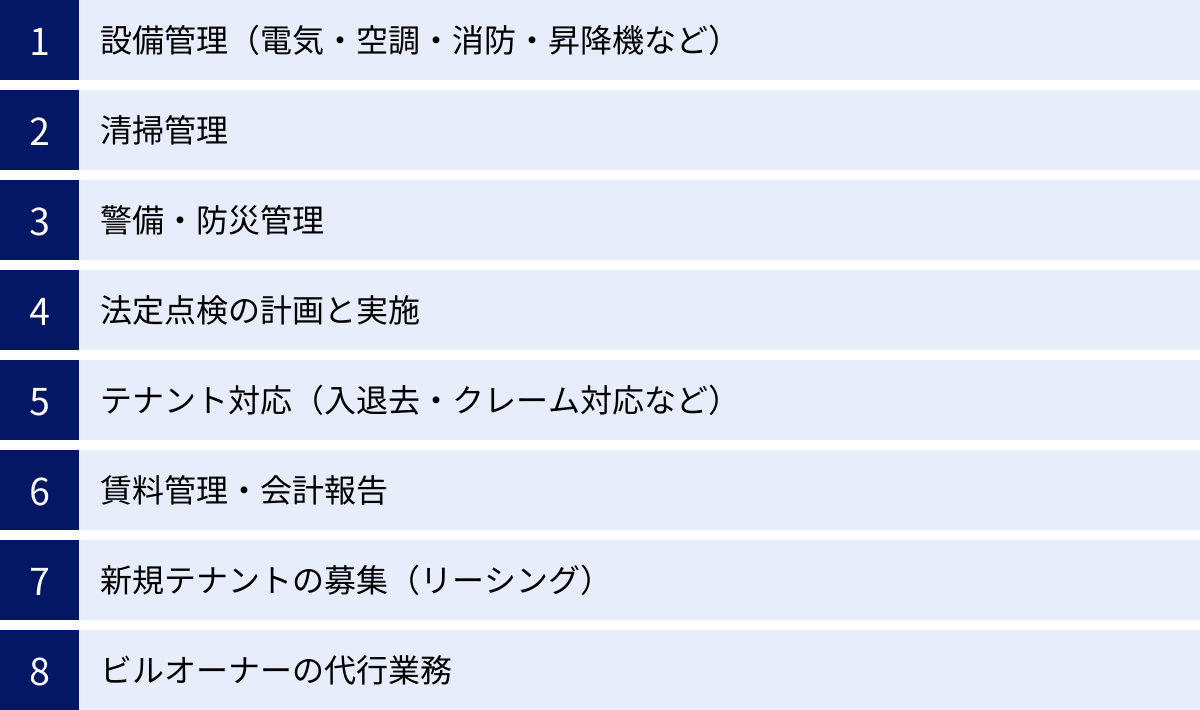

オフィスビル管理の主な業務内容

オフィスビル管理の業務は、建物の物理的な維持管理を行う「ハード面」と、テナント対応や収益管理といった運営に関する「ソフト面」に大別されます。これら両面の業務が車輪の両輪のように機能することで、はじめてオフィスビルは資産として健全な状態を保つことができます。ここでは、それぞれの具体的な業務内容を詳しく見ていきましょう。

建物の維持に関する業務(ハード面)

ハード面の業務は、ビルという「器」そのものの価値を維持し、利用者の安全と快適性を確保するための、いわばビル管理の土台となる部分です。専門的な技術や知識が求められる業務が多く含まれます。

設備管理(電気・空調・消防・昇降機など)

オフィスビルは、電気、空調、給排水、消防、昇降機(エレベーター・エスカレーター)など、数多くの設備が複雑に連携して機能しています。これらの設備が一つでも停止すれば、テナントの事業活動に深刻な影響を及ぼしかねません。設備管理は、こうした事態を防ぎ、常にビルが正常に機能するよう維持する業務です。

- 日常点検: 専門スタッフが日常的にビルを巡回し、設備の運転状況に異常がないか、異音や異臭はしないかなどを五感で確認します。また、中央監視室で各種メーターの数値をチェックし、異常の早期発見に努めます。

- 定期点検: 法律やメーカーの推奨に基づき、月次、四半期、年次などで計画的に詳細な点検を行います。部品の消耗度合いをチェックし、故障を未然に防ぐための予防保全が主な目的です。

- トラブル対応: 停電、断水、空調の不具合、エレベーターの停止といった緊急事態が発生した際に、迅速に原因を特定し、復旧作業にあたります。24時間体制で対応できるかどうかが、管理の質を大きく左右します。

- 遠隔監視: 近年では、IoT技術を活用し、各種設備にセンサーを設置して、遠隔で24時間リアルタイムに稼働状況を監視するシステムも普及しています。異常を自動で検知し、専門スタッフが駆けつける前に状況を把握できるため、より迅速で効率的な対応が可能です。

これらの設備管理を適切に行うことで、設備の寿命を延ばし、更新コストを最適化するとともに、テナントに安定したインフラを提供できます。

清掃管理

清掃は、ビルの美観と衛生環境を維持し、テナントや来訪者に与える第一印象を決定づける重要な業務です。清潔感のあるビルは、それだけでテナント満足度を高め、資産価値を向上させます。

- 日常清掃: エントランス、廊下、階段、トイレ、給湯室といった共用部を中心に、日常的に行う清掃です。床の掃き拭き、ゴミの回収、トイレの衛生維持などが主な内容です。

- 定期清掃: 日常清掃では落としきれない汚れを除去するため、月1回や数ヶ月に1回など、定期的に行います。専用の機材を使用した床の洗浄・ワックスがけ、カーペットクリーニング、窓ガラスの清掃などが代表的です。

- 特別清掃: 外壁の洗浄、照明器具の清掃、ブラインドのクリーニング、貯水槽の清掃など、通常は行わない大規模な清掃を、計画に基づいて実施します。

質の高い清掃は、単に綺麗にするだけでなく、建材の劣化を防ぎ、衛生的な環境を保つことで感染症のリスクを低減させる効果もあります。

警備・防災管理

テナントが安心して事業に集中できる環境を提供するため、警備・防災管理は不可欠です。犯罪や火災、自然災害といったリスクから、人命と財産を守るための業務です。

- 警備業務:

- 常駐警備: 警備員がビルに常駐し、出入管理、巡回、監視カメラのモニタリングなどを行います。人の目によるきめ細やかな対応が可能で、犯罪の抑止効果も高くなります。

- 機械警備: 各所に設置したセンサーが異常(侵入、火災など)を検知すると、警備会社のコントロールセンターに通報され、警備員が現場に急行するシステムです。コストを抑えつつ、24時間体制の監視が可能です。

- 防災管理:

- 消防設備の維持管理: 消防法に基づき、消火器やスプリンクラー、火災報知器などが常に正常に作動するかを点検・維持します。

- 防災計画の策定: 地震や火災などの災害発生時を想定し、避難経路の確保、初期消火の手順、安否確認の方法などを定めた計画を作成します。

- 防災訓練の実施: テナントと合同で避難訓練や消火訓練を定期的に実施し、いざという時に迅速かつ的確に行動できるよう備えます。

万全な警備・防災体制は、テナントにとっての安心材料となり、BCP(事業継続計画)を重視する優良テナントを惹きつける要因にもなります。

法定点検の計画と実施

前述の通り、オフィスビルには建築基準法や消防法など、様々な法律で定められた点検(法定点検)が義務付けられています。これらの点検を漏れなく、計画的に実施し、所轄の行政官庁へ報告するのもハード面の重要な業務です。

- 点検計画の立案: どの点検を、いつ、どの業者に依頼して実施するか、年間のスケジュールを作成します。

- 点検の実施と立会い: 専門業者による点検に立ち会い、内容を確認します。

- 報告書の作成・提出: 点検結果をまとめ、定められた書式で行政官庁に提出します。

- 不具合箇所の是正: 点検で指摘された不具合や改善が必要な箇所について、修繕計画を立て、実行します。

これらの業務を代行することで、ビルオーナーを法的なリスクから守り、コンプライアンスを確保します。

建物の運営に関する業務(ソフト面)

ソフト面の業務は、ビルの収益性を最大化し、オーナーの経営をサポートするための、いわばビル管理の頭脳となる部分です。コミュニケーション能力や交渉力、マーケティングの視点が求められます。

テナント対応(入退去・クレーム対応など)

テナントとの良好な関係構築は、安定したビル経営の生命線です。日々のコミュニケーションを通じて、満足度を高め、長期入居を促します。

- 入居・退去手続き: 新規入居時の契約手続きや鍵の引き渡し、退去時の原状回復工事の査定や敷金の精算など、一連の事務手続きを代行します。

- クレーム・要望対応: 「空調が効きすぎる」「隣のテナントの音がうるさい」といった日常的なクレームや、「看板を設置したい」「会議室を増設したい」といった要望に対して、迅速かつ的確に対応します。オーナーとテナントの間に立ち、円満な解決策を探る調整役としての役割が重要です。

- 契約更新・賃料改定交渉: 契約更新のタイミングで、市況やビルの価値に基づいた適切な賃料での更新交渉を行います。

丁寧で誠実なテナント対応は、テナントの信頼を獲得し、解約率を低下させる上で最も効果的な手段です。

賃料管理・会計報告

ビル経営の根幹であるお金の流れを正確に管理し、オーナーに報告する業務です。透明性の高い会計処理が求められます。

- 賃料・共益費の請求と回収: 毎月、テナントに対して賃料や共益費を請求し、期日通りに入金されているかを確認します。

- 滞納者への督促: 支払いが遅れているテナントに対して、電話や書面で督促を行います。場合によっては、法的な手続きを検討することもあります。

- 経費の支払い: 管理委託費、水道光熱費、修繕費など、ビル運営にかかる各種費用の支払い手続きを代行します。

- 会計報告(レポーティング): 毎月の収支をまとめた月次報告書や、年間の決算報告書を作成し、オーナーに提出します。ビルの経営状況を正確に把握し、次の戦略を立てるための重要な資料となります。

正確な賃料管理と分かりやすい会計報告は、オーナーが安心して経営を任せるための信頼の証となります。

新規テナントの募集(リーシング)

空室は、ビル経営にとって最大の損失です。空室期間をいかに短縮し、優良なテナントを誘致するかは、収益に直結する重要な業務です。

- マーケティング戦略の立案: ビルの強みやターゲットとするテナント層を分析し、効果的な募集戦略を立てます。

- 募集条件の設定: 周辺の賃料相場や競合ビルの状況を調査し、適切な募集賃料や契約条件を設定します。

- 仲介会社との連携: テナント募集に協力してくれる不動産仲介会社とのネットワークを構築し、物件情報を広く発信します。

- 内覧対応・契約交渉: 問い合わせがあった見込み客に対して、ビルの魅力を伝え、内覧の対応を行います。入居が決まれば、契約条件の交渉を進め、契約締結までをサポートします。

リーシング能力の高さは、管理会社の収益貢献度を測る大きな指標となります。

ビルオーナーの代行業務

専門知識を活かして、オーナーの経営判断をサポートし、資産価値を向上させるための提案を行う、コンサルティング的な業務です。

- 長期修繕計画の策定・提案: 建物の状態を診断し、将来にわたる修繕計画と資金計画を具体的に策定・提案します。

- バリューアップ工事の企画・提案: 省エネ改修や共用部のリノベーションなど、ビルの競争力を高めるための投資を企画し、その費用対効果と共にオーナーに提案します。

- 官公庁への対応: 建築や消防に関する各種届出や申請手続きを、オーナーに代わって行います。

- 市場調査と分析: 不動産市場の動向や周辺エリアの再開発情報などを常に収集・分析し、オーナーの投資戦略に役立つ情報を提供します。

これらのプロフェッショナルな代行業務によって、オーナーは煩雑な実務から解放され、より大局的な視点での経営判断に集中できます。

オフィスビル管理の3つの方法

オフィスビルの管理方法は、オーナーがどの程度管理業務に関与するかによって、大きく3つのタイプに分けられます。それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、ビルの規模やオーナーの状況によって最適な選択は異なります。ここでは、「自主管理」「一部委託」「一括委託」の3つの方法を比較し、それぞれの特徴を解説します。

| 管理方法 | メリット | デメリット | こんなオーナーにおすすめ |

|---|---|---|---|

| ① 自主管理 | ・管理コストを最大限に抑えられる ・自身の裁量で迅速な意思決定ができる |

・専門知識、時間、労力が膨大にかかる ・トラブル発生時の対応が遅れがち ・管理の質が属人化しやすい |

・小規模ビルを所有している ・不動産管理を本業としている ・管理業務に割ける時間と人材が豊富 |

| ② 一部委託 | ・コストと手間をバランスさせられる ・専門性の高い業務の質を担保できる |

・委託先との連携や情報共有が煩雑 ・業務の責任分界点が曖昧になりやすい ・トラブル時の責任所在が不明確になるリスク |

・管理コストを抑えつつ、専門業務はプロに任せたい ・自社である程度の管理ノウハウや人員を確保できる |

| ③ 一括委託 | ・オーナーの業務負担が大幅に軽減される ・専門知識で資産価値の維持・向上が期待できる ・緊急時も迅速な対応が可能 |

・管理委託コストが発生する ・管理会社によってサービスの質に大きな差がある ・経営判断を管理会社に依存しすぎるリスク |

・管理に手間をかけたくない(本業に集中したい) ・中〜大規模ビルを所有している ・専門家による高品質な管理を求めている |

① 自社ですべて管理する(自主管理)

自主管理とは、その名の通り、ビルオーナー自身が、あるいは自社の社員が、前述したハード面・ソフト面のすべての管理業務を直接行う方法です。

最大のメリットは、管理会社に支払う委託費用がかからないため、運営コストを最小限に抑えられる点です。また、すべての業務を自分たちでコントロールするため、テナントからの要望への対応や修繕の判断などを、他社を介さずに迅速に行える可能性があります。

しかし、その裏側には多大なデメリットが潜んでいます。オフィスビル管理は、建築、設備、法律、会計、マーケティングなど、極めて専門的で幅広い知識を要求されます。これらの知識が不足していると、適切なメンテナンスができずに建物の劣化を早めてしまったり、法改正に対応できずに法令違反を犯してしまったりするリスクがあります。

また、時間と労力の負担も甚大です。テナントからのクレームは昼夜を問いませんし、水漏れや停電といった緊急トラブルが発生すれば、即座に対応しなければなりません。日常業務に加えて、法定点検の手配、賃料の回収、空室の募集活動など、やるべきことは山積みです。結果として、オーナーの本業がおろそかになったり、管理の質が低下してテナントの不満が高まったりするケースも少なくありません。

このため、自主管理が現実的な選択肢となるのは、ごく小規模なビルを所有し、オーナー自身が管理業務に専念できる時間と知識を持っている場合や、不動産管理を専門に行う部署を持つ企業などに限られると言えるでしょう。

② 業務の一部を外部に委託する(一部委託)

一部委託は、自主管理と一括委託の中間に位置する方法です。オーナー自身が管理の主体となりつつ、専門性が特に高い業務や、手間のかかる業務だけを個別に専門業者へ委託します。

例えば、「テナント対応や賃料管理は自社で行い、専門知識が必要な設備点検と、人手が必要な清掃業務だけは外部の専門業者に任せる」といった形です。この方法のメリットは、コストと手間のバランスを取りやすい点にあります。すべての業務を委託するよりも費用を抑えつつ、自社では対応が難しい専門業務の品質はプロに任せることで担保できます。

一方で、デメリットとしては、複数の委託先との連携や管理が煩雑になることが挙げられます。設備業者、清掃業者、警備会社など、それぞれの業者と個別に契約し、指示を出し、報告を受ける必要があります。オーナーが司令塔として、これらの業者を的確にマネジメントしなければならず、かえって手間が増えてしまう可能性もあります。

また、業務の責任分界点が曖昧になりやすいという問題もあります。例えば、テナントから「共用部の電気が切れている」というクレームがあった場合、それが日常的な電球交換(自主管理の範囲)なのか、電気設備自体の不具合(設備委託業者の範囲)なのか、切り分けが難しいケースがあります。業者間で責任の押し付け合いが発生し、対応が遅れるといった事態も考えられます。トラブル発生時の責任の所在が不明確になりがちな点は、大きなリスクと言えるでしょう。

一部委託は、ある程度の管理ノウハウを自社で持ち、複数の業者を的確にコントロールできるオーナーにとっては有効な選択肢ですが、相応のマネジメント能力が求められる方法です。

③ すべての業務を外部に委託する(一括委託)

一括委託は、プロパティマネジメント(PM)会社などの専門の管理会社に、ハード面・ソフト面を含む管理業務のほぼすべてをまとめて委託する方法です。現在、多くのオフィスビルで採用されている最も一般的な管理形態です。

最大のメリットは、オーナーが煩雑な管理業務から解放され、本業に集中できることです。テナントからのクレーム対応、賃料の督促、緊急時のトラブル対応といった日々の業務はすべて管理会社が代行してくれます。オーナーが行うのは、管理会社からの定期的な報告を受け、重要な経営判断を下すことだけになります。

また、専門家集団である管理会社の知識、経験、ネットワークを最大限に活用できる点も大きな魅力です。長年の経験で培われたノウハウに基づき、法令を遵守しながら効率的で質の高い管理を実現してくれます。長期修繕計画の策定やバリューアップ提案など、素人では難しい戦略的なアプローチによって、資産価値の維持・向上も期待できます。24時間365日の緊急対応体制や、多くの協力会社との連携により、トラブル発生時も迅速な対応が可能です。

もちろんデメリットもあります。最も大きいのは管理委託コストが発生することです。しかし、質の高い管理によって空室率が低下し、賃料収入が安定・向上すれば、委託コストを上回るメリットが得られる場合も少なくありません。

もう一つの重要なデメリットは、管理会社によってサービスの質に大きな差があることです。実績が乏しかったり、担当者のスキルが低かったりする会社に委託してしまうと、コストを払っているにもかかわらず、トラブルが頻発したり、テナント満足度が低下したりといった事態になりかねません。したがって、一括委託を成功させるためには、信頼できる優れた管理会社をいかに見極めるかが、最も重要なポイントとなります。

管理会社に委託するメリット・デメリット

オフィスビル管理を一括して専門の管理会社に委託する方法は、多くのオーナーにとって魅力的な選択肢です。しかし、委託に踏み切る前には、そのメリットとデメリットを正しく理解し、自社の状況と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。

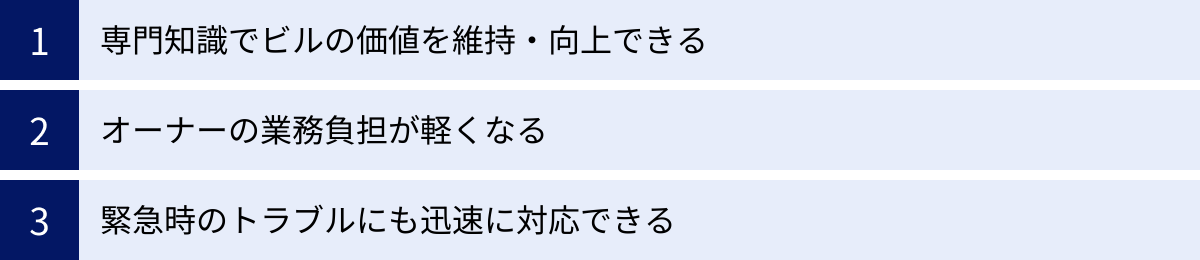

管理会社に委託するメリット

専門家である管理会社に業務を委託することは、単に「楽になる」というだけでなく、資産価値の向上やリスク回避といった、ビル経営の本質に関わる多くのメリットをもたらします。

専門知識でビルの価値を維持・向上できる

管理会社は、オフィスビル管理に特化したプロフェッショナル集団です。長年の経験を通じて蓄積された専門知識やノウハウは、素人であるオーナーが独力で得られるものではありません。

- 法令遵守の徹底: 建築基準法、消防法、ビル管法など、複雑で改正も多い関連法規を熟知しており、法定点検の計画的な実施や行政への報告を確実に行います。これにより、オーナーは意図せず法令違反を犯してしまうリスクから解放されます。

- 戦略的な修繕計画: 建物の状態を専門的に診断し、どの部分を、いつ、どのくらいの費用をかけて修繕すべきかという長期修繕計画を策定・提案してくれます。これにより、建物の寿命を延ばし、突発的な高額出費を防ぎ、計画的な資産維持が可能になります。

- バリューアップ提案: 市場のトレンドやテナントのニーズを分析し、省エネ設備の導入、共用部のリノベーション、セキュリティ強化といった資産価値を積極的に高めるための「バリューアップ工事」を提案してくれます。これにより、ビルの競争力を高め、より高い賃料での成約や、優良テナントの誘致が期待できます。

- 適正な賃料設定: 周辺の相場や競合ビルの状況、自社ビルの強み・弱みを客観的に分析し、収益を最大化できる適正な賃料水準を設定・交渉します。オーナーの主観に頼らない、データに基づいた判断が可能です。

これらの専門的なアプローチにより、管理会社はビルの資産価値を長期的に維持し、さらに向上させるための強力なパートナーとなります。

オーナーの業務負担が軽くなる

オフィスビル管理には、実に多種多様で煩雑な業務が伴います。これらを管理会社に一任することで、オーナーは時間的・精神的な負担から大幅に解放されます。

- 日常的な雑務からの解放: テナントからの「エアコンが効かない」「電球が切れた」といった細々としたクレーム対応、賃料の請求・回収・督促、各種点検の業者手配など、日々の煩わしい業務をすべて代行してくれます。

- 精神的ストレスの軽減: 特に、賃料滞納者への督促や、テナント間のトラブル仲裁といった業務は、精神的に大きな負担となります。こうしたストレスフルな役割を専門家が担ってくれることは、非常に大きなメリットです。

- 本業への集中: 多くのビルオーナーにとって、ビル経営は本業ではありません。管理業務から解放されることで、オーナーは自身の本業や、新たな投資機会の検討、ビル経営全体の戦略立案といった、より重要で創造的な業務に時間とエネルギーを集中させることができます。

これは単に「楽になる」というレベルの話ではなく、オーナー自身の生産性を高め、より大きな視点で事業全体を成長させるための戦略的な選択と言えます。

緊急時のトラブルにも迅速に対応できる

オフィスビルでは、水漏れ、停電、設備の故障、火災警報の作動など、いつ緊急事態が発生するか予測できません。こうしたトラブルへの対応の速さと的確さは、テナントの信頼を大きく左右します。

- 24時間365日の対応体制: 多くの大手管理会社は、24時間対応のコールセンターや監視センターを設置しています。深夜や休日であっても、トラブルの第一報を受け付け、迅速な初期対応を開始できます。

- 専門スタッフによる対応: 現場に駆けつけるのは、経験豊富な専門スタッフです。原因を迅速に特定し、応急処置を施すことで、被害の拡大を防ぎます。

- 協力会社との広範なネットワーク: 管理会社は、電気、水道、空調、エレベーターなど、各分野の専門工事業者と強力な協力関係を築いています。これにより、自力で業者を探すよりもはるかに早く、信頼できる専門業者を手配し、本格的な復旧作業に着手できます。

個人でこれだけの対応体制を構築するのは事実上不可能です。緊急時に迅速かつプロフェッショナルな対応が期待できるという安心感は、管理会社に委託する非常に大きなメリットの一つです。

管理会社に委託するデメリット

多くのメリットがある一方で、管理会社への委託には注意すべきデメリットも存在します。これらを理解し、対策を講じることが、委託を成功させる鍵となります。

管理委託コストが発生する

当然ながら、専門的なサービスを受けるには対価が必要です。管理会社に委託すれば、毎月「管理委託費」を支払わなければなりません。

- 費用の内訳: 管理委託費は、一般的にテナント管理や会計報告などを行う「プロパティマネジメント(PM)手数料」と、設備管理や清掃などを行う「ビルメンテナンス(BM)費用」から構成されます。PM手数料は賃料収入の数パーセント、BM費用は実費精算となるのが一般的です。

- コストと価値のバランス: このコストを単なる「出費」と捉えるか、「資産価値を維持・向上させるための必要投資」と捉えるかが重要です。質の低い管理で空室が増えたり、資産価値が下落したりする損失と、委託コストを天秤にかけて判断する必要があります。安さだけで管理会社を選ぶと、結局は「安物買いの銭失い」になりかねません。重要なのは、支払うコストに見合う、あるいはそれ以上の価値(収益向上、資産価値維持など)を提供してくれる会社を選ぶことです。

管理会社によってサービスの質に差がある

「管理会社」と一括りに言っても、その規模、実績、得意分野、そして何より担当者の質は千差万別です。これが、委託における最大のリスクとも言えます。

- 得意分野の違い: リーシング(テナント募集)に強い会社、設備管理に定評のある会社、大規模ビルのマネジメントが得意な会社など、各社に特徴があります。自社のビルの課題と、管理会社の強みがマッチしていなければ、期待した成果は得られません。

- 担当者のスキルと熱意: 最終的に日々の管理を行うのは、現場の「担当者」です。どれだけ有名な会社でも、担当者の経験が浅かったり、対応が遅かったりすれば、管理の質は低下します。担当者がオーナーのビジョンを共有し、積極的に改善提案をしてくれるかどうかが、成果を大きく左右します。

- 報告の質: オーナーへの報告が形式的で、ビルの現状や課題が正確に伝わってこないケースもあります。透明性の高い、分かりやすいレポーティングをしてくれるかどうかも、信頼性を見極める上で重要なポイントです。

こうした質の差を見極めるためには、複数の会社を比較検討し、担当者と直接面談して、その専門性やコミュニケーション能力を慎重に評価するプロセスが不可欠です。

オフィスビル管理にかかる費用の内訳と相場

オフィスビル管理を外部に委託する場合、どのくらいの費用がかかるのかは、オーナーにとって最大の関心事の一つでしょう。管理費用は、ビルの規模、築年数、所在地、そして委託する業務範囲によって大きく変動しますが、主な費用の内訳と一般的な相場観を理解しておくことは、予算計画や管理会社との交渉において非常に重要です。

オフィスビル管理にかかる費用は、大きく分けて「管理委託費」「法定点検費用」「長期修繕計画に基づく修繕積立金」の3つで構成されます。

管理委託費

管理委託費は、管理会社に日常的な管理業務を委託するために、毎月支払う費用です。これはさらに、ソフト面の業務に対する「プロパティマネジメント(PM)費用」と、ハード面の業務に対する「ビルメンテナンス(BM)費用」に分けられるのが一般的です。

プロパティマネジメント(PM)費用

- 業務内容: テナントの募集(リーシング)、賃料の請求・回収、テナント対応、会計報告書の作成など、ビルの収益管理や運営に関わる業務全般が対象です。

- 料金体系: 月々の総賃料収入(家賃+共益費)に対して3%~5%程度の料率を乗じて算出されることが多くなっています。例えば、月の総賃料収入が500万円のビルであれば、PM費用は15万円~25万円程度が目安となります。ビルの規模が大きくなるほど料率は下がる傾向にあります。

- 注意点: リーシングが成功した場合に、成約賃料の1~2ヶ月分を「リーシング手数料」として別途請求されるケースもあります。契約前に、手数料の体系をしっかり確認しておくことが重要です。

ビルメンテナンス(BM)費用

- 業務内容: 設備管理(電気・空調・消防など)、清掃管理、警備・防災管理といった、建物の物理的な維持管理に関わる業務が対象です。

- 料金体系: PM費用のように料率で決まるのではなく、各業務にかかる人件費や消耗品費などを積み上げた「実費精算」方式が一般的です。そのため、ビルの規模や設備の多さ、求める清掃や警備のレベルによって金額は大きく変わります。

- 設備管理費: 常駐させる技術者の人数や、点検の頻度によって決まります。小規模ビルで月数万円から、大規模ビルでは月数百万円になることもあります。

- 清掃管理費: 清掃スタッフの人数、作業時間、清掃範囲(日常清掃、定期清掃)によって決まります。

- 警備管理費: 常駐警備か機械警備か、警備員の配置人数や時間によって大きく異なります。

- ポイント: BM費用の見積もりを取る際は、各業務の仕様(人員、時間、頻度など)が詳細に記載されているかを確認し、複数の会社で同じ仕様で見積もりを比較することが、費用の妥当性を判断する上で不可欠です。

管理委託費全体の考え方として、安さだけで選ぶのは危険です。極端に安い見積もりは、必要な人員を配置しなかったり、点検の質を落としたりしている可能性があります。それは結果的に、建物の劣化やテナント満足度の低下に繋がり、長期的に見ればオーナーの損失となります。費用とサービスの質のバランスを見極めることが何よりも大切です。

法定点検費用

建築基準法や消防法などに基づき、定期的に実施が義務付けられている点検にかかる費用です。これは、上記の管理委託費(特にBM費用)に含まれている場合と、別途実費請求される場合があります。契約内容をよく確認する必要がありますが、別途請求となるケースが多いため、年間の予算として見込んでおくべき費用です。

以下に主な法定点検と費用の目安を挙げますが、これもビルの規模や構造によって大きく変動します。

| 法定点検の種類 | 根拠法 | 頻度(目安) | 費用相場(目安) |

|---|---|---|---|

| 特定建築物定期調査 | 建築基準法 | 1~3年に1回 | 10万円~50万円 |

| 建築設備定期検査 | 建築基準法 | 毎年1回 | 8万円~30万円 |

| 消防用設備等点検 | 消防法 | 年2回 | 5万円~40万円 |

| エレベーター保守点検 | 建築基準法 | 毎月(POG契約) | 3万円~8万円/月・基 |

| 貯水槽清掃・水質検査 | 水道法 | 年1回以上 | 3万円~10万円 |

| 自家用電気工作物年次点検 | 電気事業法 | 年1回 | 5万円~20万円 |

これらの費用は、ビルの安全性を担保し、法的な責任を果たすための必須コストです。管理会社に委託することで、これらの点検の計画立案、業者手配、報告書作成までを代行してもらえるため、オーナーの手間は大幅に削減されます。

長期修繕計画に基づく修繕積立金

これは毎月出ていく「費用」というよりは、将来の資産価値を守るための「投資」や「貯金」と考えるべきものです。オフィスビルは、10年、15年といったサイクルで、外壁、屋上、主要設備などの大規模な修繕や更新が必要になります。その際に一度に数千万円、場合によっては億単位の費用がかかることもあります。

この将来の巨額な出費に備えるため、計画的に資金を積み立てておくのが修繕積立金です。

- 計画の重要性: 優れた管理会社は、建物の現状を診断した上で、今後30年程度を見据えた「長期修繕計画」を策定します。この計画には、「いつ」「どの部分を」「どのくらいの費用で」修繕するかが具体的に示されています。

- 積立額の算出: この計画に基づいて、将来必要になる修繕費用の総額を算出し、それを月割りや年割りにして、毎月の積立額を決定します。積立額はビルの将来価値を左右する重要な要素であり、オーナーの経営判断が求められます。

- 積立不足のリスク: 修繕積立金を十分に積み立てていないと、いざ大規模修繕が必要になった際に資金が足りず、銀行からの借り入れに頼らざるを得なくなります。最悪の場合、必要な修繕ができずに建物の劣化が急速に進み、雨漏りなどの不具合が発生。テナントが退去し、資産価値が暴落するという事態に陥りかねません。

長期修繕計画の策定と、それに基づく着実な資金の積み立ては、オフィスビル経営の成否を分ける極めて重要な要素です。管理会社を選ぶ際には、こうした計画策定能力があるかどうかも、大きな判断基準となります。

オフィスビル管理に関連する主な資格

オフィスビル管理の業務は非常に専門性が高く、多岐にわたります。そのため、現場で働くスタッフやマネジメントを行う担当者がどのような資格を持っているかは、その管理会社の専門性や信頼性を測る上での重要な指標となります。ここでは、オフィスビル管理業界で特に重要とされる資格を、基本的なものから専門性を高める上位資格まで紹介します。

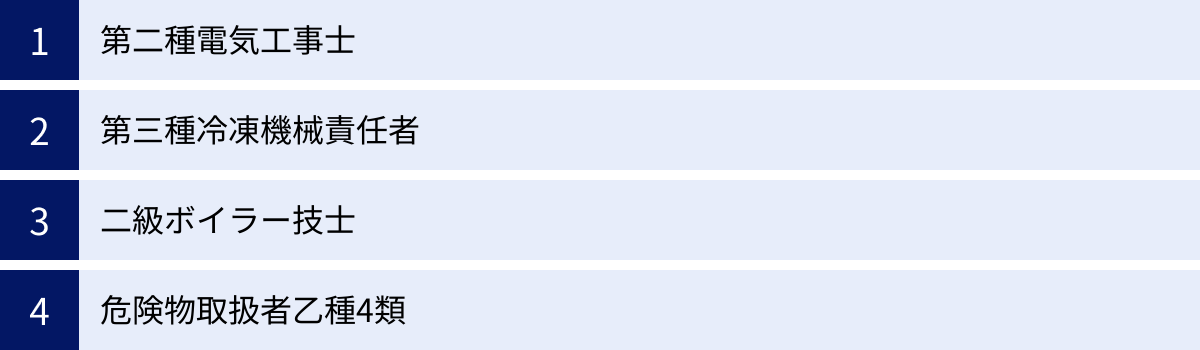

ビルメンテナンス業界の基本資格「ビルメン4点セット」

ビルメンテナンス(BM)の現場で働く上で、最低限取得が推奨される基本的な資格群を、通称「ビルメン4点セット」と呼びます。これらの資格は、電気、空調、ボイラー、危険物といったビル設備の根幹をなす分野をカバーしており、多くの現場で必須とされる汎用性の高い資格です。

第二種電気工事士

オフィスビル内のコンセントの増設や照明器具の交換、配線工事など、600V以下で受電する一般用電気工作物の工事に従事するために必要な国家資格です。ビル内の小規模な電気工事は頻繁に発生するため、この資格を持つスタッフがいると、外部の業者に依頼することなく迅速に対応でき、コスト削減にも繋がります。

第三種冷凍機械責任者

オフィスビルの快適性を左右する重要な設備である業務用エアコンや冷凍・冷蔵設備(セントラル空調の冷凍機など)の保安・監督業務を行うための国家資格です。一定規模以上の冷凍設備を設置しているビルでは、法律上、この資格を持つ者の中から「冷凍保安責任者」を選任する義務があります。空調システムの安定稼働に不可欠な知識を証明する資格です。

二級ボイラー技士

ビル内の給湯や暖房に使われるボイラーの操作、点検、安全管理を行うための国家資格です。伝熱面積の合計が25㎡未満のボイラーの取扱いが可能です。規模の大きなビルでは、より上位の一級ボイラー技士が必要となる場合もありますが、二級はビルメンテナンス業務の入り口として広く求められる資格です。

危険物取扱者乙種4類

ガソリン、灯油、軽油といった引火性液体(第4類危険物)を取り扱うために必要な国家資格です。ビルに設置されている非常用発電機の燃料(重油や軽油)や、ボイラーの燃料を管理・取り扱う際に必須となります。災害時のインフラ維持にも関わる重要な役割を担います。

これら「4点セット」を保有しているスタッフが多い管理会社は、ビルメンテナンスの基礎的な対応力が高いと評価できます。

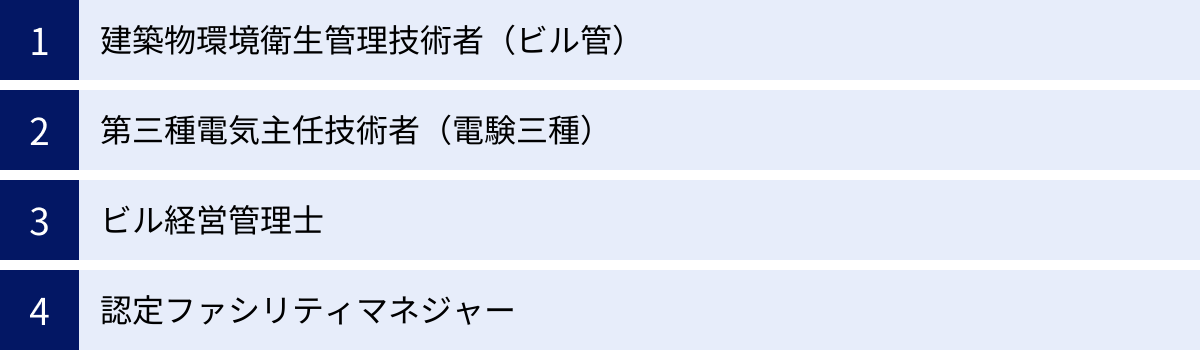

専門性を高めるための上位資格

「4点セット」が現場作業レベルの基礎資格であるのに対し、これから紹介するのは、より高度な管理業務や、ビル全体のマネジメント、法令に基づく選任責任者となるために必要な上位資格です。これらの資格保有者がいるかどうかは、管理会社の専門性の高さを判断する上で非常に重要なポイントとなります。

建築物環境衛生管理技術者(ビル管)

延床面積3,000㎡以上の特定建築物において、衛生的な環境を確保するための監督者として法律(建築物衛生法)により選任が義務付けられている国家資格です。通称「ビル管」と呼ばれます。空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除など、ビル全体の環境衛生を統括する責任者であり、大規模ビルの管理においては必須の資格です。合格率が低く難易度の高い資格であり、この資格者が在籍していることは、管理会社の信頼性を示す大きな証となります。

第三種電気主任技術者(電験三種)

電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(ビルで言えば高圧受電設備など)の工事、維持、運用の保安監督者として選任されるための国家資格です。大規模なオフィスビルでは、電力会社から高圧で電気を引き込み、ビル内で変電して使用しています。この高圧受電設備の保安監督者として「電気主任技術者」の選任が法律で義務付けられており、電験三種はその代表的な資格です。電気系統の安全を司る極めて重要な役割であり、この資格を持つ人材がいることは、管理会社の技術力の高さを物語ります。

ビル経営管理士

ビル経営に関する企画・立案から、賃貸営業、管理・運営に至るまで、ビル経営全般に関する高度な専門知識を有することを証明する民間資格です。プロパティマネジメント(PM)の視点から、いかにしてビルの収益性と資産価値を最大化するかという、経営的な知識と判断力が問われます。この資格を持つ担当者は、オーナーの経営パートナーとして、戦略的なアドバイスや提案が期待できるでしょう。

認定ファシリティマネジャー

企業や団体が保有・使用するすべての施設(ファシリティ)と、そこで行われる活動を、経営的な視点から総合的に企画・管理・活用(マネジメント)するための専門家であることを証明する民間資格です。単なる維持管理に留まらず、中長期的な経営計画に基づいたファシリティ戦略の立案、コスト最適化、利用者の生産性向上などを目指します。バリューアップ工事の提案や、オフィス環境の改善提案など、より戦略的で付加価値の高いサービスを提供できる能力を示します。

これらの上位資格、特に法律で選任が義務付けられている「ビル管」や「電験三種」の有資格者が、管理を委託するビルに適切に配置される体制が整っているかを確認することは、管理会社選びにおいて極めて重要です。

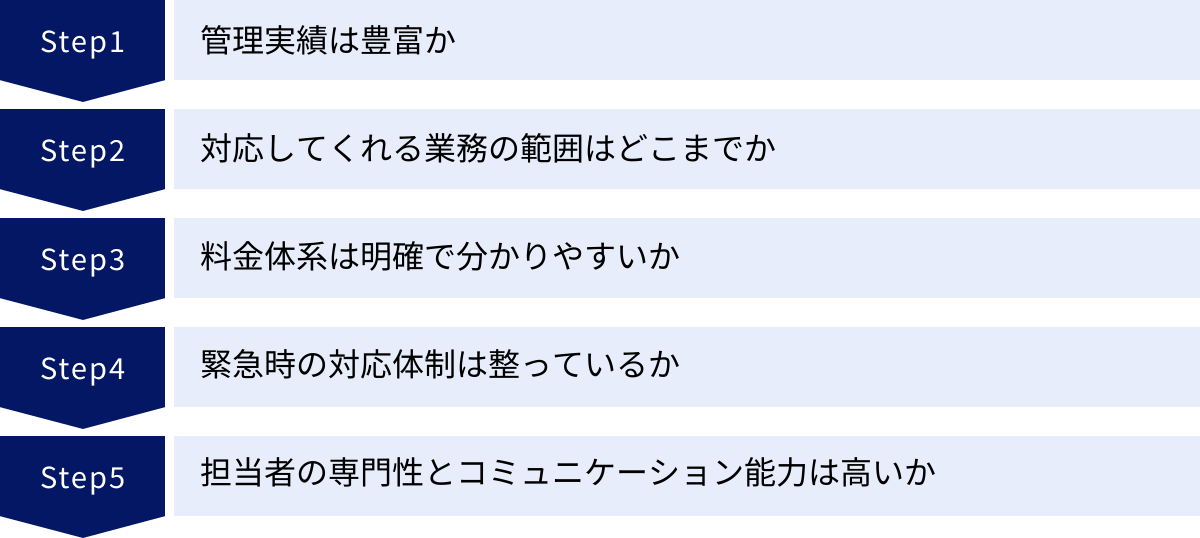

失敗しないオフィスビル管理会社の選び方5つのポイント

オフィスビル管理の成否は、パートナーとなる管理会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。しかし、数多く存在する管理会社の中から、自社の大切な資産を安心して任せられる一社を見つけ出すのは容易なことではありません。ここでは、管理会社選びで失敗しないために、必ずチェックすべき5つの重要なポイントを解説します。

① 管理実績は豊富か

管理会社の能力を測る最も分かりやすい指標が「管理実績」です。ただし、単に「管理棟数が多い」という表面的な数字だけを見て判断するのは危険です。確認すべきは、その実績の「質」です。

- 類似物件での実績: 最も重要なのは、自社が所有するビルと、規模(延床面積)、築年数、用途(事務所単体か、店舗併用かなど)、所在地(エリア)が類似する物件の管理実績が豊富にあるかどうかです。新築大規模ビルと、築古の中小規模ビルとでは、管理のノウハウや課題が全く異なります。類似物件の実績が多ければ、起こりうるトラブルを予測し、効果的な対策を打つノウハウが蓄積されていると期待できます。

- 具体的な実績のヒアリング: 問い合わせや面談の際には、「弊社と同じような築30年のビルで、どのようなバリューアップ提案をして、空室率を改善した事例がありますか?」といった具体的な質問を投げかけてみましょう。守秘義務の範囲内で、どれだけ説得力のある回答が得られるかが、その会社の実力を測る試金石となります。

- 管理期間の長さ: テナントの入れ替わりが激しいように、管理会社の入れ替わりが激しいビルは、何らかの問題を抱えている可能性があります。一つのビルを長期間にわたって管理し続けている実績が多い会社は、オーナーからの信頼が厚い証拠と言えるでしょう。

豊富な実績は、多くの経験と成功・失敗のデータベースを持っていることの証であり、安定した管理運営の基盤となります。

② 対応してくれる業務の範囲はどこまでか

オフィスビル管理の業務は多岐にわたります。管理会社によって、対応できる業務の範囲や得意分野は異なります。契約してから「この業務は対象外だった」と後悔しないよう、事前にしっかりと確認することが重要です。

- ワンストップ対応の可否: 理想的なのは、プロパティマネジメント(PM)、ビルメンテナンス(BM)、リーシング(テナント募集)、大規模修繕工事のコンサルティングまでをワンストップで提供できる会社です。業務ごとに別の会社に依頼すると、連携がうまくいかなかったり、責任の所在が曖昧になったりするリスクがあります。窓口が一つであれば、オーナーの手間が省けるだけでなく、情報がスムーズに共有され、一貫性のある戦略的な管理が実現しやすくなります。

- リーシング能力の確認: 特に空室に悩んでいるオーナーにとっては、管理会社のリーシング能力が生命線となります。不動産仲介会社とのネットワークは広いか、独自のリーシング専門部隊を持っているか、どのようなマーケティング手法(ウェブサイト、広告など)を用いるのかを具体的に確認しましょう。

- 専門部署の有無: 大規模修繕やバリューアップ工事を検討している場合、専門の建築・工事部門を持っている会社は心強い存在です。企画から施工管理まで一貫して任せられるため、質の高い工事が期待できます。

自社のビルが抱える課題(例:空室、老朽化)を解決するために、どのような業務を委託したいのかを明確にし、それに応えられるサービス体制を持っている会社を選びましょう。

③ 料金体系は明確で分かりやすいか

管理委託費用は、ビル経営における重要なコストです。料金体系が不透明な会社は、後々トラブルになる可能性が高いため、避けるべきです。

- 詳細な見積書の提出: 複数の会社から相見積もりを取ることは必須です。その際、単に総額だけが書かれた見積書ではなく、「PM費用」「設備管理費」「清掃費」など、業務項目ごとに費用が詳細に記載されているかを確認しましょう。各項目で、どのような作業が、どのくらいの頻度で、何人で行われるのかといった仕様まで明記されているのが理想的です。

- 追加費用の有無: 基本の管理委託費以外に、どのような場合に、いくらの追加費用が発生するのかを契約前に必ず確認します。例えば、「緊急出動費」「リーシング成約手数料」「法定点検以外の小修繕の費用」などが該当します。後から想定外の請求で驚くことがないよう、料金体系の全体像を把握しておくことが重要です。

- 相場との比較: 提示された見積もりが、業界の相場とかけ離れていないかもチェックしましょう。極端に安い場合は、サービスの質が低い可能性を疑うべきです。逆に高すぎる場合は、その価格に見合うだけの付加価値(特別なノウハウ、手厚いサポート体制など)があるのか、納得できる説明を求めましょう。

誠実な会社は、料金についても透明性が高く、顧客が納得できるまで丁寧に説明してくれます。

④ 緊急時の対応体制は整っているか

ビルのトラブルは、時と場所を選ばず突然発生します。万が一の際に、いかに迅速かつ的確に対応してくれるかは、テナントの安全と信頼を守る上で極めて重要な要素です。

- 24時間365日対応の窓口: 自社で24時間対応のコールセンターや設備監視センターを運営しているかは必須のチェック項目です。外部業者に再委託している場合、情報伝達に時間がかかり、対応が遅れる可能性があります。

- 拠点の所在地と駆けつけ時間: 管理会社の事業所や、緊急時に出動するスタッフの待機所が、自社のビルからどのくらいの距離にあるかを確認しましょう。物理的な距離が近いほど、現場への到着時間は短くなります。「緊急時には、連絡を受けてから何分以内に現場に到着できますか?」と具体的に質問してみるのが良いでしょう。

- バックアップ体制: 大規模な災害(地震や水害など)が発生した際の、会社のBCP(事業継続計画)についても確認しておくと安心です。特定の拠点が機能しなくなった場合でも、他の拠点がバックアップして管理業務を継続できる体制が整っているかどうかが問われます。

机上の空論ではなく、実際に機能する緊急対応体制が構築されているかを、過去の対応事例などを交えてヒアリングし、見極めることが大切です。

⑤ 担当者の専門性とコミュニケーション能力は高いか

最終的に、管理の質を左右するのは「人」です。どれだけ立派な会社組織でも、自社のビルを担当するフロント担当者の能力が低ければ、満足のいくサービスは受けられません。

- 専門知識と提案力: 面談の際には、担当者の経歴や保有資格(ビル経営管理士、認定ファシリティマネジャーなど)を確認しましょう。それ以上に重要なのが、こちらの話を聞いた上で、ビルの課題を的確に把握し、具体的な改善策や価値向上のための提案をしてくれるかどうかです。受け身の姿勢ではなく、オーナーのパートナーとして積極的に関与してくれる熱意があるかを見極めます。

- コミュニケーションの質: 報告・連絡・相談がスムーズに行えるかは、良好な関係を築く上で不可欠です。専門用語ばかりで説明が分かりにくくないか、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか、レスポンスは迅速か、といった点をチェックします。些細なことでも気軽に相談できるような、相性の良さも重要な要素です。

- 担当者の変更リスク: 会社の規模によっては、担当者の異動が頻繁にある場合もあります。担当者が変わる際の引継ぎ体制がどうなっているかについても、確認しておくと良いでしょう。

契約を決める前に、必ず実際に担当となる予定の人物と面談し、その人柄や能力を自身の目で確かめることを強くお勧めします。この担当者になら大切な資産を任せられる、と心から思えるかどうかが、最後の決め手となります。

おすすめのオフィスビル管理会社5選

ここでは、オフィスビル管理において豊富な実績と高い専門性を持つ、代表的な管理会社を5社ご紹介します。各社それぞれに特徴や強みがありますので、自社のビルの特性や求めるサービス内容と照らし合わせながら、管理会社選びの参考にしてください。

なお、以下の情報は各社の公式サイト等で公表されている客観的な情報に基づいています。

| 会社名 | 会社の特徴 | 主な事業内容 |

|---|---|---|

| 三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 三井不動産グループ。大規模・高機能ビルの管理に強み。 | プロパティマネジメント、ビルマネジメント(設備・清掃・警備)、工事監理 |

| 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 | 三菱地所グループ。丸の内エリアをはじめとする都心部での豊富な実績。 | プロパティマネジメント、コンストラクションマネジメント、コンサルティング |

| 株式会社東急コミュニティー | 東急グループ。オフィスビルから商業施設、住宅まで幅広い管理実績。 | 不動産管理運営事業(ビル、マンション、公共施設など)、リフォーム事業 |

| 株式会社ザイマックス | 独立系。不動産総合サービスを展開。PM・FMに強み。 | 不動産マネジメント、プロパティマネジメント、ファシリティマネジメント、アセットマネジメント |

| 日本管財株式会社 | 独立系。全国規模での管理ネットワークを持つ。建物管理のスペシャリスト。 | 建物管理運営事業、環境施設管理事業、不動産ファンドマネジメント事業 |

① 三井不動産ビルマネジメント株式会社

三井不動産グループの中核企業として、プロパティマネジメント事業を担う会社です。東京ミッドタウンや日本橋室町三井タワーといった、日本を代表する大規模・最先端のオフィスビルの管理を数多く手掛けており、そのノウハウと技術力には定評があります。特に、高機能なビルの性能を最大限に引き出すオペレーション能力や、質の高いテナントサービス、環境・省エネルギーへの取り組みに強みを持っています。デベロッパー系ならではの、ビルの企画段階から運営までを見据えた一貫した思想に基づいた管理が特徴です。

- 事業内容: プロパティマネジメント、オペレーションマネジメント(設備・清掃・警備)、工事監理、コンストラクションマネジメントなど

- 強み: 大規模・高機能ビルの管理実績、省エネ・BCP対策、質の高いテナントリレーション

- こんなオーナーにおすすめ: 最新鋭の設備を持つ大規模ビルを所有しており、最高水準の管理品質を求めるオーナー

参照:三井不動産ビルマネジメント株式会社 公式サイト

② 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

三菱地所グループのプロパティマネジメント会社であり、長年にわたり日本のビジネスの中心地である丸の内エリアのオフィスビル群を管理してきた豊富な実績と信頼が最大の強みです。オフィスビルの資産価値を最大化するための戦略的な運営計画の立案から、日々のきめ細やかなテナント対応、建物の長寿命化に貢献するコンストラクションマネジメントまで、質の高いサービスをワンストップで提供しています。特に、歴史ある街づくりで培われたノウハウを活かした、エリア全体の価値向上を見据えた管理が特徴的です。

- 事業内容: プロパティマネジメント、コンストラクションマネジメント、コンサルティングなど

- 強み: 都心部、特に丸の内エリアでの圧倒的な実績、資産価値向上のための戦略的提案力

- こんなオーナーにおすすめ: 都心一等地にビルを所有しており、ブランド価値の維持・向上を含めた戦略的な管理を望むオーナー

参照:三菱地所プロパティマネジメント株式会社 公式サイト

③ 株式会社東急コミュニティー

東急グループの総合不動産管理会社です。オフィスビルだけでなく、マンション、商業施設、ホテル、公共施設など、多岐にわたる建物の管理を手掛けており、その幅広い知見と総合力が強みです。ビルメンテナンス(BM)からプロパティマネジメント(PM)までを一体的に提供できる体制を整えています。全国に広がる事業所ネットワークを活かし、地域に密着したサービスを提供できる点も特徴です。長年のマンション管理で培われた、利用者目線でのきめ細やかな対応力もオフィスビル管理に活かされています。

- 事業内容: ビルマネジメント、プロパティマネジメント、マンション管理、リフォームなど

- 強み: 多様な建物用途での管理実績、全国規模のネットワーク、BMとPMの一体運営

- こんなオーナーにおすすめ: オフィスビル以外にも複数の用途の不動産を所有しているオーナーや、地方都市のビルの管理を委託したいオーナー

参照:株式会社東急コミュニティー 公式サイト

④ 株式会社ザイマックス

特定の親会社を持たない「独立系」の不動産総合サービス会社です。そのため、デベロッパーの系列にとらわれない中立的な立場で、オーナーの利益を最大化するためのサービスを提供できるのが大きな特徴です。プロパティマネジメント(PM)やファシリティマネジメント(FM)の分野で高い専門性を持ち、データに基づいた科学的なアプローチで不動産の価値向上を目指します。「ビルオーナーの経営代行」という視点でのサービスが充実しており、戦略的な不動産経営のパートナーとして評価されています。

- 事業内容: プロパティマネジメント、ファシリティマネジメント、アセットマネジメント、不動産ソリューションなど

- 強み: 独立系ならではの中立性、データドリブンな経営サポート、PM・FM分野での高い専門性

- こんなオーナーにおすすめ: 経営的な視点でのアドバイスや、より積極的な資産価値向上の提案を求めるオーナー

参照:株式会社ザイマックスグループ 公式サイト

⑤ 日本管財株式会社

同じく「独立系」の建物管理会社として、国内トップクラスの実績を誇ります。全国に広がる強力なネットワークを持ち、地域を問わず均質なサービスを提供できる体制が強みです。ビルメンテナンス業務にルーツを持ち、設備、清掃、警備といったハード面の管理における現場力とノウハウには特に定評があります。近年はプロパティマネジメント分野にも力を入れており、建物の維持管理から資産価値向上までをトータルでサポートします。コストパフォーマンスに優れた堅実な管理を求めるオーナーから高い支持を得ています。

- 事業内容: 建物管理運営事業、環境施設管理事業、不動産ファンドマネジメント事業など

- 強み: 全国をカバーするネットワーク、ビルメンテナンス分野での高い現場力、コスト効率の高い管理運営

- こんなオーナーにおすすめ: 全国に複数のビルを所有しているオーナーや、ハード面の維持管理を重視し、堅実でコストバランスの取れた管理を求めるオーナー

参照:日本管財株式会社 公式サイト

まとめ

本記事では、オフィスビル管理の全体像について、その定義や重要性から、具体的な業務内容、管理方法、費用、そして最も重要な管理会社の選び方まで、幅広く掘り下げて解説してきました。

改めて、この記事の要点を振り返ります。

- オフィスビル管理は、単なる維持管理ではなく、資産価値を維持・向上させ、収益を最大化するための総合的な経営活動であること。

- その重要性は、「資産価値の維持・向上」「テナント満足度向上による収益安定化」「法令遵守と安全確保」という、ビル経営の根幹をなす3つの側面に集約されます。

- 管理業務は、設備・清掃・警備などの「ハード面」と、テナント対応・賃料管理・リーシングなどの「ソフト面」に大別され、両者が一体となって機能することが不可欠です。

- 管理方法には「自主管理」「一部委託」「一括委託」の3つがありますが、多くのオーナーにとって、専門家の知見を活用できる「一括委託」が最も現実的で効果的な選択肢となります。

- 信頼できる管理会社を選ぶためには、「①実績の質」「②業務範囲」「③料金の明確さ」「④緊急対応体制」「⑤担当者の専門性と人柄」という5つのポイントを、複数の会社で比較検討することが極めて重要です。

オフィスビルという大切な資産の価値は、どのような管理を行うかによって大きく変わります。優れた管理は、ビルの寿命を延ばし、安定した収益をもたらし、オーナーに安心をもたらしてくれるでしょう。逆に、不適切な管理は、資産価値をまたたく間に下落させてしまうリスクをはらんでいます。

この記事が、あなたのビル経営にとって最適な管理の形を見つけ、信頼できるパートナーと出会うための一助となれば幸いです。まずは、ご自身のビルの現状を正確に把握し、どのような管理が必要なのかを明確にすることから始めてみましょう。それが、資産価値を最大化する未来への第一歩となるはずです。