不動産を所有すると、毎年「固定資産税」や「都市計画税」といった税金を納める必要があります。特にマイホームの購入を検討している方や、不動産を相続した方にとって、これらの税金がどのくらいかかるのか、どのような違いがあるのかは、資金計画を立てる上で非常に重要な関心事です。

納税通知書が届いて初めて、二つの税金が一緒に請求されていることに気づき、「固定資産税と都市計画税って何が違うの?」と疑問に思う方も少なくありません。この二つの税金は、どちらも不動産に対して課される地方税ですが、その目的や課税対象、税率などに明確な違いがあります。

この記事では、固定資産税と都市計画税の基本的な概要から、両者の具体的な違い、税額の計算方法、そして知っておくと税負担を軽減できる特例措置まで、網羅的に解説します。複雑に見える税金の仕組みを一つひとつ丁寧に解きほぐし、不動産所有者が抱える疑問や不安を解消することを目指します。

この記事を最後まで読めば、固定資産税と都市計画税に関する正しい知識が身につき、ご自身の不動産にかかる税金について深く理解できるようになるでしょう。

目次

固定資産税とは

固定資産税は、不動産を所有するすべての人に関わる最も基本的な税金の一つです。マイホームや土地を持っている方はもちろん、事業用の建物や設備を所有する法人も納税の対象となります。ここでは、固定資産税の基本的な概要と目的、納税義務者、そして納付先について詳しく解説します。

概要と目的

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に対して、その資産価値に応じて課される地方税です。税金には国に納める「国税」と、都道府県や市町村に納める「地方税」がありますが、固定資産税はこのうち地方税に分類されます。

この税金の最も重要な特徴は、その使い道が特定されていない「普通税」であるという点です。つまり、納められた固定資産税は、市町村が行う様々な行政サービスの財源として、幅広く活用されます。

具体的には、以下のような私たちの生活に身近なサービスを支えるために使われています。

- 教育: 小中学校の建設・維持管理、教材の整備、教職員の給与など

- 福祉: 高齢者や障がい者への支援サービス、子育て支援、生活保護など

- インフラ整備: 道路、橋、公園、上下水道の整備・維持管理など

- 防災・消防: 消防署の運営、防災設備の整備、救急活動など

- ゴミ処理: ゴミの収集や処理施設の運営など

このように、固定資産税は、私たちが住む地域の住民サービスを維持・向上させるための重要な財源となっています。不動産という資産を持つ人が、その資産が所在する地域社会のコストを応分に負担するという考え方に基づいています。この税金があるからこそ、私たちは安全で快適な生活を送ることができるのです。

課税対象となる「固定資産」は、以下の3種類に大別されます。

- 土地: 田、畑、宅地、山林、原野など、あらゆる土地が対象です。

- 家屋: 住居、店舗、工場、倉庫など、建物全般が対象です。基礎があり、屋根と壁で囲まれ、土地に定着しているものが該当します。

- 償却資産: 会社や個人事業主が事業のために使用する構築物、機械、備品などが対象です。例えば、駐車場の舗装、看板、工場の機械、パソコンなどがこれにあたります。個人が家庭用として所有する家具や家電は対象外です。

これらの資産の価値を評価し、それに基づいて税額が計算される仕組みになっています。

誰が納める税金か(納税義務者)

固定資産税を納める義務がある人を「納税義務者」といいます。固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日(賦課期日といいます)に、対象となる固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。

ここでのポイントは、「1月1日時点の所有者」という点です。年の途中で不動産を売買した場合でも、その年の固定資産税の納税義務は1月1日時点の所有者である売主にあります。

例えば、2024年4月1日にAさん(売主)がBさん(買主)に土地と建物を売却したとします。この場合、2024年1月1日時点の所有者はAさんなので、2024年度の固定資産税の納税通知書はAさんのもとに届き、納税義務もAさんが負うことになります。

ただし、これでは売主であるAさんの負担が大きすぎるため、実際の不動産売買の現場では、売買契約書の中で、固定資産税を日割りで精算するのが一般的です。上記の例では、1月1日から3月31日までの分をAさんが負担し、4月1日から12月31日までの分をBさんがAさんに支払う、という形で公平性を保ちます。しかし、これはあくまで当事者間の私的な取り決めであり、市町村に対する納税義務自体はAさんから移動しないという点を理解しておくことが重要です。

所有者は、原則として不動産登記簿や固定資産課税台帳に登記・登録されている人です。したがって、相続などで不動産を取得した場合は、速やかに所有権移転登記を行う必要があります。登記が遅れると、前の所有者に納税通知書が送られ続けるといったトラブルの原因にもなりかねません。

なお、所有者が法人であっても個人であっても、同様に納税義務を負います。

どこに納める税金か(納付先)

固定資産税は地方税の中でも「市町村税」に分類されます。そのため、納付先は原則として、その固定資産が所在する市町村となります。

- 神奈川県横浜市に土地を持っていれば、横浜市に納付します。

- 大阪府堺市に家を所有していれば、堺市に納付します。

ただし、一つだけ例外があります。それは東京23区(特別区)です。東京23区内に所在する固定資産については、市町村ではなく東京都が課税主体となり、都税として徴収します。これは、大都市である東京の特殊な行政事情を考慮した制度です。

まとめると、固定資産税は、地域社会を支えるための基本的な税金であり、毎年1月1日時点の所有者が、資産の所在する市町村(東京23区は東京都)に対して納めるもの、と覚えておくとよいでしょう。この税金の存在理由を理解することで、納税に対する意識も変わってくるかもしれません。

都市計画税とは

固定資産税とセットで請求されることが多い「都市計画税」。この税金は、すべての不動産所有者が納めるわけではなく、特定の条件に該当する人のみが対象となります。なぜこの税金が必要なのか、その目的と仕組みを理解することが、固定資産税との違いを明確にする鍵となります。

概要と目的

都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、特定の区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して課される地方税です。

固定資産税との最も大きな違いは、その税収の使い道が限定されている「目的税」であるという点です。固定資産税が一般的な行政サービス全般の財源となる「普通税」であったのに対し、都市計画税は「都市計画に関連する事業のため」という明確な目的を持って徴収されます。

では、「都市計画事業」とは具体的にどのような事業を指すのでしょうか。これは、都市計画法に基づいて行われる、快適で機能的な街づくりを進めるための事業全般を意味します。

具体的には、以下のような事業が挙げられます。

- 道路の整備: 交通の円滑化や防災機能の向上のための道路の新設・拡幅

- 公園・緑地の整備: 住民の憩いの場や避難場所となる公園や緑地の設置・管理

- 下水道の整備: 衛生的な生活環境を確保するための公共下水道の敷設・維持管理

- 市街地開発事業: 再開発などによる、にぎわいのある魅力的な市街地の形成

- 土地区画整理事業: 土地の区画を整理し、道路や公園などを一体的に整備することで、利用しやすく安全な宅地を供給する事業

これらの事業は、計画的で住みやすい街づくりに不可欠ですが、多額の費用がかかります。その費用を、これらの事業によって特に利益を受けると考えられる市街化区域内の土地・家屋の所有者に、応分に負担してもらおうというのが都市計画税の趣旨です。つまり、「街が便利になることによる受益」に対して課される税金と考えることができます。

このため、都市計画税はすべての市町村で課税されるわけではありません。都市計画事業を実施する必要がある市町村が、条例を定めて課税します。事業の必要性が低い地域では、都市計画税は課税されません。

誰が納める税金か(納税義務者)

都市計画税の納税義務者は、その年の1月1日(賦課期日)に、原則として「市街化区域」内に土地または家屋を所有している人です。

ここでの重要なキーワードは「市街化区域」です。都市計画税は、日本全国どこでも課税されるわけではなく、都市計画法で定められた特定のエリアに不動産を持っている場合にのみ、納税義務が発生します。

都市計画区域は、大きく分けて以下の2つの区域(またはどちらにも属さない区域)に区分されています。

- 市街化区域: すでに市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。人々が活発に居住・活動しているエリアであり、道路や下水道などのインフラ整備が重点的に行われます。

- 市街化調整区域: 市街化を抑制すべき区域です。原則として、新たな建物の建築や開発行為が厳しく制限されており、豊かな自然環境や農地などを保全することが目的とされています。

都市計画税が課税されるのは、このうち「市街化区域」に土地や家屋を持っている人だけです。市街化調整区域に不動産を所有していても、都市計画税はかかりません。

自分の所有する不動産がどちらの区域に属するかわからない場合は、市町村の都市計画担当課に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで公開されている都市計画図で確認できます。納税通知書に同封されている課税明細書にも、都市計画税の課税対象である旨が記載されているはずです。

納税義務者が「1月1日時点の所有者」である点は、固定資産税と全く同じです。したがって、都市計画税の納税義務者も、固定資産税の納税義務者と一致します。

どこに納める税金か(納付先)

都市計画税の納付先も、固定資産税と同様です。原則として、その資産が所在する市町村となります。そして、東京23区内に所在する資産については、東京都が納付先です。

実務上、都市計画税は固定資産税とあわせて算定され、一枚の納税通知書で一緒に請求されることがほとんどです。そのため、納税者は別々に手続きをする必要はなく、一度の支払いで両方の税金を納めることができます。

納税通知書には、固定資産税と都市計画税の内訳が明記されているため、自分がどちらの税金を、いくら納めているのかを確認することが可能です。もし納税通知書に都市計画税の記載がなければ、それはあなたの所有する不動産が課税対象外(市街化区域外にあるなど)であることを意味します。

固定資産税と都市計画税の3つの違い

これまで見てきたように、固定資産税と都市計画税はどちらも不動産にかかる地方税ですが、その性質には明確な違いがあります。特に重要な3つの違いを整理することで、両者の関係性をより深く理解できるでしょう。

| 比較項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |

|---|---|---|

| ① 課税対象 | 土地、家屋、償却資産 | 市街化区域内の土地、家屋 |

| ② 税率 | 標準税率 1.4% | 制限税率 0.3%(上限) |

| ③ 納税義務者 | すべての固定資産の所有者 | 市街化区域内の土地・家屋の所有者 |

① 課税対象の違い

両者の最も根本的な違いは、何に対して税金が課されるか、つまり「課税対象」です。

固定資産税の課税対象は、土地、家屋、そして「償却資産」の3種類です。償却資産とは、前述の通り、法人や個人事業主が事業に用いる機械や備品などを指します。つまり、個人の住宅だけでなく、工場の機械やオフィスのパソコンなども固定資産税の対象に含まれるのです。また、課税対象となる土地・家屋の所在地に制限はありません。市街地であろうと山林であろうと、日本国内に所有していれば課税対象となります。

一方、都市計画税の課税対象は、「市街化区域」内に所在する土地と家屋のみです。ここには2つの大きな限定があります。

第一に、「市街化区域」というエリア限定です。市街化を抑制すべき市街化調整区域や、そもそも都市計画が定められていない区域に土地や家屋を所有していても、都市計画税はかかりません。これは、都市計画税が「都市計画事業によって利益を受ける者」に負担を求めるという目的税であるためです。

第二に、「償却資産」は対象外という点です。市街化区域内の工場が所有する機械設備には、固定資産税は課税されますが、都市計画税は課税されません。課税対象はあくまで土地と家屋に限られます。

したがって、都市計画税を納めている人は、必ず固定資産税も納めていますが、固定資産税を納めている人が必ずしも都市計画税を納めているとは限らない、という関係が成り立ちます。

② 税率の違い

税額を計算する際に用いられる「税率」も、二つの税金で異なります。

固定資産税の税率は、地方税法で「標準税率」が定められており、その率は1.4%です。標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常用いるべきとされる税率のことで、財政上の理由などから、市町村は条例によってこれとは異なる税率を定めることも可能です。多くの市町村では1.4%が採用されていますが、一部の自治体では1.5%や1.6%など、標準税率より高い税率を設定している場合もあります。

対して、都市計画税の税率は、「制限税率」として上限が定められています。その上限は0.3%です。制限税率とは、地方団体がこれ以上超えて課税してはならない、という上限の税率です。市町村は、この0.3%の範囲内で、条例によって自由に税率を定めることができます。そのため、税率は市町村によって0.2%や0.25%であったり、そもそも都市計画税を課税していない(税率が0%)市町村も少なくありません。

自分の住む市町村の税率が何%なのかは、自治体のウェブサイトや納税通知書で確認することができます。

- 固定資産税: 標準は1.4%。自治体によって多少変動する可能性がある。

- 都市計画税: 上限が0.3%。自治体によって税率が異なり、ゼロの場合もある。

③ 納税義務者の違い

課税対象の違いから、必然的に「納税義務者」の範囲も異なってきます。

固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で土地、家屋、償却資産のいずれかを所有するすべての人(法人を含む)です。非常に広い範囲の人々が対象となります。

一方、都市計画税の納税義務者は、1月1日時点で「市街化区域」内に土地または家屋を所有している人(法人を含む)に限定されます。

この違いを具体的な例で考えてみましょう。

- ケース1:Aさん

- 所有資産:市街化区域内の一戸建て(土地・家屋)

- 納税義務:固定資産税(〇)、都市計画税(〇)

- 理由:市街化区域内に土地・家屋を所有しているため、両方の税金の納税義務者となります。

- ケース2:Bさん

- 所有資産:市街化調整区域の農地(土地)

- 納税義務:固定資産税(〇)、都市計画税(×)

- 理由:土地を所有しているので固定資産税は課税されますが、その土地は市街化調整区域にあるため、都市計画税の対象外です。

- ケース3:C株式会社

- 所有資産:市街化区域内の工場(土地・家屋)と、工場内の機械設備(償却資産)

- 納税義務:

- 土地・家屋:固定資産税(〇)、都市計画税(〇)

- 機械設備(償却資産):固定資産税(〇)、都市計画税(×)

- 理由:土地・家屋は両方の課税対象ですが、償却資産は固定資産税の対象ではあっても、都市計画税の対象にはなりません。

このように、3つの違いを理解することで、なぜ自分の納税通知書に都市計画税が含まれているのか(あるいは含まれていないのか)が明確になります。

固定資産税・都市計画税の計算方法

固定資産税や都市計画税が、具体的にどのように計算されているのかを知ることは、納税への理解を深めるだけでなく、将来の資金計画を立てる上でも役立ちます。計算の仕組みは一見複雑に見えますが、基本的な要素を一つずつ押さえれば、決して難しいものではありません。

計算の基礎となる「固定資産税評価額」とは

固定資産税・都市計画税の計算において、最も基本となるのが「固定資産税評価額」です。これは、課税対象となる土地や家屋の価値を、市町村が評価して算定した価格のことを指します。この評価額が、税額を計算する上での大本となります。

固定資産税評価額の決まり方

固定資産税評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村(東京23区の場合は東京都)が個々の不動産について評価・決定します。土地と家屋では、その評価方法が異なります。

- 土地の評価額

土地の評価は、主に「路線価方式」が用いられます。これは、主要な道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格(路線価)を定め、個々の土地の形状や奥行、角地かどうかといった条件を考慮して評価額を算出する方法です。この路線価は、国が公表する地価公示価格の70%程度が目安とされています。路線価が定められていない地域では、近隣の標準的な宅地の評価額に比準して評価する方法(標準宅地比準方式)などが用いられます。 - 家屋の評価額

家屋の評価には、「再建築価格方式」が用いられます。これは、「その家屋と同一のものを、評価の時点でもう一度新築した場合にかかる費用(再建築価格)」を基準に評価する方法です。具体的には、屋根、外壁、内装、設備などに使われている資材や仕上げの程度を現地調査し、国の定めた基準に照らして点数を付け、再建築価格を算出します。そして、その価格から、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価(経年減点補正)を考慮して、最終的な評価額が決定されます。新築時に最も評価額が高く、年数が経つにつれて徐々に評価額が下がっていくのが一般的です。

これらの評価額は、納税通知書と一緒に送られてくる「課税明細書」で確認することができます。

固定資産税評価額の見直し時期

一度決定された固定資産税評価額は、毎年変わるわけではありません。原則として3年に一度、「評価替え」と呼ばれる見直しが行われます。これは、土地の価格変動や家屋の経年劣化などを評価額に反映させ、課税の公平性を保つための制度です。

直近では、2024年度(令和6年度)が評価替えの年にあたります。次の評価替えは3年後の2027年度(令和9年度)となります。

評価替えのない年度(第2年度、第3年度)は、原則として評価替えの年度の価格が据え置かれます。ただし、地価が著しく下落した地域では、評価替えの年度でなくても、特例として評価額を下方修正する措置が取られる場合があります。また、土地の分筆・合筆や家屋の新築・増改築があった場合は、その翌年度に新しい評価額が決定されます。

固定資産税の計算式

固定資産税の税額は、以下の計算式で求められます。

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(標準1.4%)

ここで注意したいのが、「課税標準額」という言葉です。多くの場合、課税標準額は固定資産税評価額と同じ金額になりますが、住宅用地の特例などの軽減措置が適用される場合は、固定資産税評価額よりも低い金額になります。つまり、課税標準額とは、税率を掛ける直接の対象となる金額のことで、各種特例を適用した後の金額を指します。

例えば、固定資産税評価額が3,000万円の土地でも、住宅用地の特例が適用されれば、課税標準額は500万円(3,000万円 × 1/6)となり、税負担が大幅に軽減されます。

都市計画税の計算式

都市計画税の計算式も、固定資産税と基本的に同じ構造です。

都市計画税額 = 課税標準額 × 税率(上限0.3%)

こちらも、住宅用地の特例などが適用される場合は、固定資産税評価額から軽減された課税標準額をもとに計算されます。税率は市町村によって異なるため、お住まいの自治体の税率を確認する必要があります。

【シミュレーション】新築の固定資産税はいくら?

それでは、具体的なモデルケースを使って、実際に税額を計算してみましょう。ここでは、新築物件に適用される軽減措置も考慮に入れます。

※税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%とします。

マンションの場合

- 物件情報

- 専有面積:70㎡

- 建物の固定資産税評価額:1,200万円

- 土地(敷地権)の固定資産税評価額:1,800万円(持分80㎡)

- 適用される軽減措置

- 住宅用地の特例(土地)

- 新築住宅の減額措置(建物、5年間)

【土地の税額計算】

- 課税標準額の計算(住宅用地の特例)

- 200㎡以下の部分(小規模住宅用地)なので、評価額が軽減されます。

- 固定資産税:1,800万円 × 1/6 = 300万円

- 都市計画税:1,800万円 × 1/3 = 600万円

- 税額の計算

- 固定資産税:300万円 × 1.4% = 42,000円

- 都市計画税:600万円 × 0.3% = 18,000円

【建物の税額計算】

- 課税標準額

- 特例がないため、評価額と同額の1,200万円

- 税額の計算(軽減前)

- 固定資産税:1,200万円 × 1.4% = 168,000円

- 軽減額の計算(新築住宅の減額措置)

- マンションなので5年間、税額が1/2になります。

- 軽減額:168,000円 × 1/2 = 84,000円

- 軽減後の固定資産税額

- 168,000円 – 84,000円 = 84,000円

- ※都市計画税には新築住宅の減額措置はありません。

- 都市計画税:1,200万円 × 0.3% = 36,000円

【年間の合計税額(新築から5年間)】

- 土地(42,000円 + 18,000円) + 建物(84,000円 + 36,000円) = 180,000円

- ※6年目以降は建物の減額措置がなくなるため、税額は264,000円になります(経年劣化による評価額の減少は考慮せず)。

一戸建ての場合

- 物件情報

- 土地面積:150㎡

- 建物面積:100㎡

- 建物の固定資産税評価額:1,000万円

- 土地の固定資産税評価額:2,100万円

- 適用される軽減措置

- 住宅用地の特例(土地)

- 新築住宅の減額措置(建物、3年間)

【土地の税額計算】

- 課税標準額の計算(住宅用地の特例)

- 200㎡以下のため、小規模住宅用地の特例が適用されます。

- 固定資産税:2,100万円 × 1/6 = 350万円

- 都市計画税:2,100万円 × 1/3 = 700万円

- 税額の計算

- 固定資産税:350万円 × 1.4% = 49,000円

- 都市計画税:700万円 × 0.3% = 21,000円

【建物の税額計算】

- 課税標準額

- 評価額と同額の1,000万円

- 税額の計算(軽減前)

- 固定資産税:1,000万円 × 1.4% = 140,000円

- 軽減額の計算(新築住宅の減額措置)

- 一戸建てなので3年間、税額が1/2になります。(床面積120㎡以下のため全額対象)

- 軽減額:140,000円 × 1/2 = 70,000円

- 軽減後の固定資産税額

- 140,000円 – 70,000円 = 70,000円

- 都市計画税:1,000万円 × 0.3% = 30,000円

【年間の合計税額(新築から3年間)】

- 土地(49,000円 + 21,000円) + 建物(70,000円 + 30,000円) = 170,000円

- ※4年目以降は建物の減額措置がなくなるため、税額は240,000円になります(経年劣化による評価額の減少は考慮せず)。

このように、軽減措置の有無が税額に大きく影響することがわかります。

必ず知っておきたい固定資産税・都市計画税の軽減措置

固定資産税や都市計画税は、不動産を所有し続ける限り毎年発生するコストです。しかし、国は国民の住宅取得を促進し、良質な住宅ストックの形成を図るため、様々な軽減措置を設けています。これらの制度を正しく理解し、活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、代表的な軽減措置について詳しく解説します。

住宅用地の特例

住宅用地の特例は、人々が生活する上で不可欠な住宅の敷地(土地)について、税負担を軽くするための最も基本的な軽減措置です。この特例は、固定資産税と都市計画税の両方に適用されます。

特例の内容は、住宅一戸あたりの敷地面積に応じて、課税標準額を以下のように圧縮するものです。

| 敷地面積の区分 | 課税標準額の軽減割合(固定資産税) | 課税標準額の軽減割合(都市計画税) |

|---|---|---|

| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 固定資産税評価額 × 1/6 | 都市計画税評価額 × 1/3 |

| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 固定資産税評価額 × 1/3 | 都市計画税評価額 × 2/3 |

例えば、300㎡の土地に住宅が建っている場合、200㎡分は小規模住宅用地として、残りの100㎡分は一般住宅用地として、それぞれ異なる軽減率が適用されます。

この特例の重要な点は、更地(建物が建っていない土地)には適用されないということです。同じ評価額の土地でも、住宅が建っているだけで税額が大きく変わるため、空き家を解体する際には注意が必要です。解体して更地にすると、翌年からこの特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。

この特例を受けるために、原則として特別な申請は不要です。市町村が登記情報や現況調査に基づいて自動的に適用してくれます。ただし、年の途中で建物を新築した場合や、土地の利用状況を変更した場合は、市町村に「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出する必要があります。

新築住宅の減額措置

新築の住宅を取得した場合、一定期間にわたって建物部分の固定資産税が減額される措置です。これは、新築住宅の取得にかかる初期負担を軽減することを目的としています。

- 対象となる住宅:

- 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

- 減額内容:

- 居住部分の床面積のうち、120㎡までの部分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。

- 減額される期間:

- 一般の住宅(木造など): 新築後 3年間

- 3階建て以上の耐火・準耐火建築物(マンションなど): 新築後 5年間

この措置は建物部分の固定資産税のみが対象であり、土地の固定資産税や、都市計画税には適用されません。また、減額期間が終了すると、翌年度から本来の税額に戻るため、4年目(マンションの場合は6年目)に税額が急に上がったように感じることがあります。これは、減額措置が終了したためであり、間違いではありません。

この措置も、通常は家屋調査の際に要件を満たしているかどうかが確認されるため、特別な申請は不要なことが多いですが、自治体によっては申告が必要な場合もあるため、新築した際は確認することをおすすめします。

認定長期優良住宅の減額措置

耐震性や省エネ性などに優れ、長期間にわたり良好な状態で使用できる「認定長期優良住宅」を新築した場合、前述の新築住宅の減額措置の期間がさらに延長されます。

- 減額される期間:

- 一般の住宅(木造など): 新築後 5年間(通常より2年延長)

- 3階建て以上の耐火・準耐火建築物(マンションなど): 新築後 7年間(通常より2年延長)

この特例を受けるためには、建築前に「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁(都道府県や市など)の認定を受け、完成後に市町村へ申告する必要があります。質の高い住宅の普及を促進するための優遇制度です。

耐震改修を行った住宅の減額措置

既存の住宅について、地震に対する安全性を向上させるための耐震改修工事を行った場合にも、固定資産税の減額が受けられます。

- 対象となる住宅: 1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅

- 要件:

- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること

- 改修費用が1戸あたり50万円超であること

- 減額内容:

- 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分まで)が2分の1に減額されます。

- 手続き: 工事完了後、原則として3ヶ月以内に、工事内容を証明する書類などを添えて市町村に申告する必要があります。

バリアフリー改修を行った住宅の減額措置

高齢者や障がいを持つ方が安全・快適に暮らせるように、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合も、税の減額が受けられます。

- 対象となる住宅: 新築後10年以上経過した住宅

- 居住者要件: 65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、または障がいのある人が居住していること

- 要件:

- 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置などの工事

- 補助金などを除く自己負担額が1戸あたり50万円超であること

- 減額内容:

- 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)が3分の1に減額されます。

- 手続き: 耐震改修と同様、工事完了後3ヶ月以内の申告が必要です。

省エネ改修を行った住宅の減額措置

地球環境への配慮や光熱費の削減につながる省エネ改修(リフォーム)を行った場合にも、減額措置が設けられています。

- 対象となる住宅: 2014年(平成26年)4月1日以前に建てられた住宅

- 要件:

- 窓の断熱改修(必須)、床・天井・壁の断熱改修、太陽光発電装置の設置などの工事

- 補助金などを除く自己負担額が1戸あたり60万円超であること(断熱改修工事費が50万円超)

- 減額内容:

- 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分まで)が3分の1に減額されます。

- 手続き: 耐震改修やバリアフリー改修と同様に、工事完了後3ヶ月以内の申告が必要です。

これらの改修に関する減額措置は、自ら申告しなければ適用されません。要件に該当するリフォームを行った際は、忘れずに手続きを行いましょう。

固定資産税・都市計画税の支払いについて

税額の計算方法や軽減措置を理解したら、次に気になるのは実際の支払いに関する手続きです。いつ、どのようにして納税通知書が届き、どうやって支払うのか。ここでは、納税の一連の流れについて具体的に解説します。

納税通知書はいつ届く?

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年1回、課税主体である市町村(東京23区は都)から納税義務者宛てに送付されます。

送付される時期は自治体によって異なりますが、一般的には新年度が始まる4月から6月上旬頃にかけて届くことが多いです。この納税通知書には、納付書と、税額の計算根拠が示された「課税明細書」が同封されています。

賦課期日である1月1日時点の所有者情報に基づいて送付されるため、引っ越しをした場合は、郵便局への転居届を忘れずに出しておきましょう。また、海外へ転出するなど、納税通知書の受け取りが困難になる場合は、事前に「納税管理人」を指定する手続きが必要です。

納税通知書の見方

初めて納税通知書を受け取ると、記載されている情報の多さに戸惑うかもしれません。しかし、見るべきポイントを押さえれば、内容は理解できます。特に重要なのが「課税明細書」です。

課税明細書には、主に以下のような情報が記載されています。

- 物件情報: 土地の所在地番、地目、地積(面積)、家屋の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積など、課税対象となっている不動産の情報。

- 価格(評価額): 3年に一度見直される「固定資産税評価額」が記載されています。これが税額計算の基礎となります。

- 課税標準額: 評価額から、住宅用地の特例などの軽減措置を適用した後の金額です。この金額に税率を掛けて税額を計算します。評価額と課税標準額に差がある場合は、何らかの特例が適用されている証拠です。

- 税相当額: 課税標準額に税率を掛けて算出した、固定資産税と都市計画税それぞれの税額。

- 合計税額: 納めるべき年間の税金の総額。

まずは、ご自身が所有している不動産の情報が正しく記載されているかを確認しましょう。その上で、評価額、課税標準額、税額がどのように計算されているかの流れを追ってみることをお勧めします。もし内容に疑問点があれば、納税通知書に記載されている市町村の担当課(資産税課など)に問い合わせることができます。

支払い時期

固定資産税・都市計画税の支払い時期は、年税額を4回に分けて支払う「期別納付(分納)」が一般的です。納期は自治体によって異なりますが、多くの場合は以下のようになっています。

- 第1期: 6月末

- 第2期: 9月末

- 第3期: 12月末

- 第4期: 翌年2月末

もちろん、第1期の納期限までに、同封されている全期分の納付書を使って1年分をまとめて支払う「全期前納(一括納付)」も可能です。ただし、一括で支払っても割引などのメリットは基本的にありません。

うっかり納期限を過ぎてしまうと、後述する延滞金が発生するため、納税通知書が届いたらすぐに納期限を確認し、忘れないようにスケジュールに入れておくことが大切です。

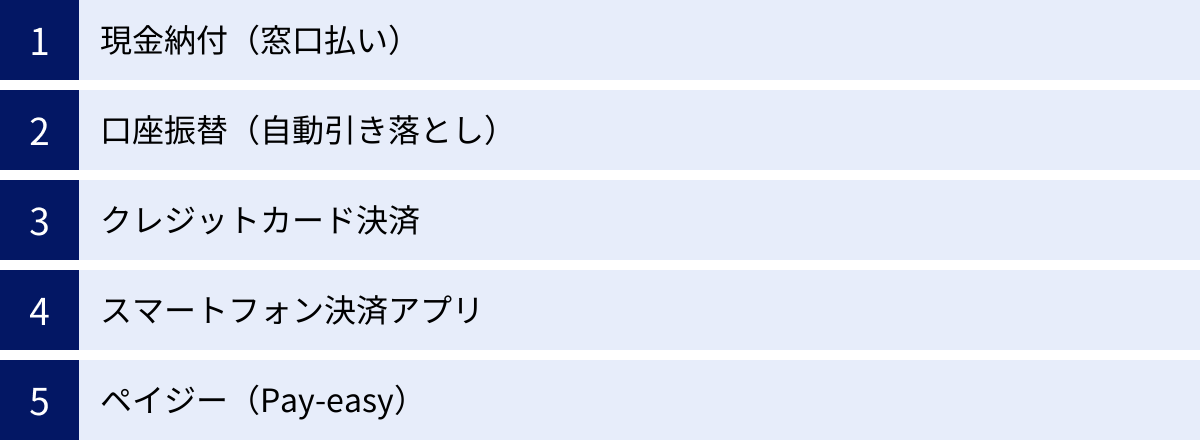

支払い方法の種類

近年、納税者の利便性を向上させるため、支払い方法が多様化しています。自治体によって対応状況は異なりますが、主に以下のような方法があります。

- 現金納付(窓口払い):

- 納税通知書に同封されている納付書を持参し、金融機関(銀行、信用金庫、郵便局など)や、市町村の役所・役場の窓口、コンビニエンスストアで現金で支払う、最も基本的な方法です。

- 口座振替(自動引き落とし):

- 事前に手続きをしておけば、指定した預貯金口座から各納期限の日に自動的に税金が引き落とされる方法です。払い忘れを防げるため、最も確実で便利な方法と言えます。申し込みは、金融機関の窓口や郵送で行えます。

- クレジットカード決済:

- 多くの自治体で、専用のウェブサイトを通じてクレジットカードでの支払いが可能になっています。24時間いつでも手続きができ、ポイントが貯まるメリットがありますが、決済手数料(納税者負担)がかかる点に注意が必要です。手数料は税額に応じて変動します。

- スマートフォン決済アプリ:

- PayPay、LINE Pay、PayBなどのスマートフォン決済アプリを利用して支払う方法も増えています。納付書に印刷されたバーコードやQRコードをアプリで読み取るだけで、自宅にいながら簡単に支払いが完了します。こちらも手数料がかかる場合や、支払い上限額が設定されている場合があります。

- ペイジー(Pay-easy):

- ペイジーマークのある納付書であれば、対応する金融機関のインターネットバンキングやATMから支払いが可能です。

ご自身のライフスタイルに合った、最も利便性の高い支払い方法を選ぶとよいでしょう。ただし、クレジットカード決済やスマホ決済は、領収書が発行されない点も留意しておく必要があります。納税証明書が必要な場合は、別途市町村に申請する必要があります。

固定資産税・都市計画税に関するよくある質問

固定資産税や都市計画税は、不動産所有者にとって身近でありながら、様々な疑問が生じやすい税金です。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

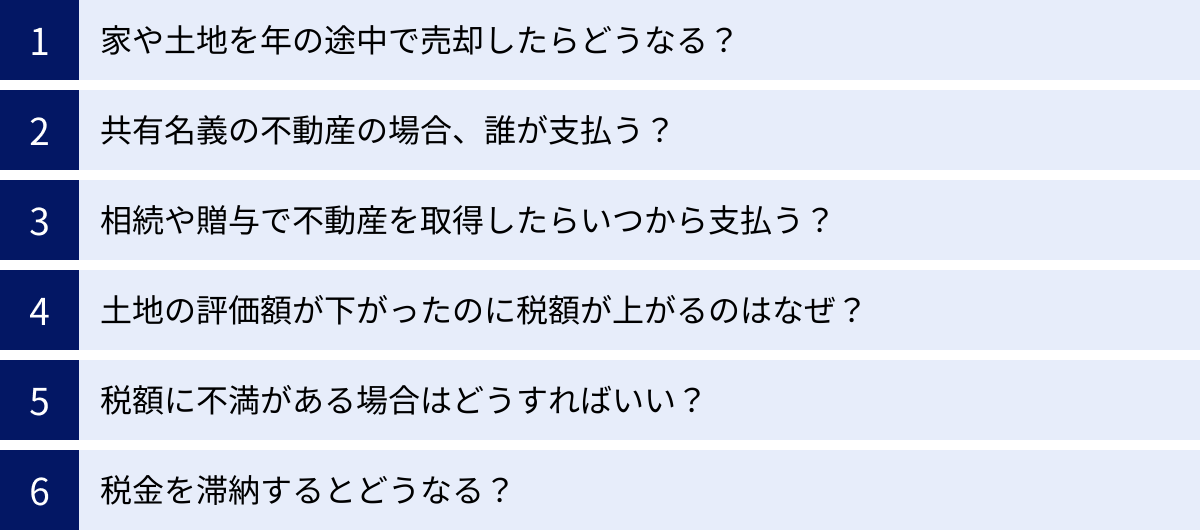

家や土地を年の途中で売却したらどうなる?

A. 法律上の納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者である売主です。

そのため、市町村から送付される納税通知書は売主のもとに届き、売主が1年分の税金を納める義務を負います。

しかし、これでは年の大部分を所有することになる買主が税負担をせず、売主だけが負担することになり不公平です。そこで、実際の不動産売買の取引では、売買契約書において、固定資産税・都市計画税を日割りで精算するという特約を設けるのが一般的です。

具体的には、物件の引渡し日を基準として、その年間の税額を売主と買主の所有期間に応じて按分します。例えば、年税額が12万円で、7月1日に引き渡す場合(起算日を1月1日とする)、売主が1月1日~6月30日の6ヶ月分(6万円)、買主が7月1日~12月31日の6ヶ月分(6万円)を負担する、といった形で計算します。買主は、自身の負担分を売買代金の決済時に売主に支払う形で精算します。

重要なのは、この日割り精算はあくまで当事者間の私的な合意であり、市町村に対する納税義務者が買主に移るわけではないという点です。万が一、買主から精算金を受け取った売主が納税を怠った場合、督促を受けるのは売主になります。

共有名義の不動産の場合、誰が支払う?

A. 共有者全員が、持分に関わらず全額に対して「連帯納税義務」を負います。

連帯納税義務とは、「共有者一人ひとりが、それぞれ税金の全額を納付する義務を負っている」という意味です。つまり、市町村は共有者の誰か一人に対して、税金の全額を請求することができます。

実務上、納税通知書は共有者のうちの一人(一般的には持分が多い人や登記簿の最初に名前が記載されている人)を「代表者」として、その代表者宛てに送付されます。

代表者に選ばれなかった他の共有者には納税通知書は届きませんが、納税義務が免除されるわけではありません。共有者間でどのように負担するかは、当事者間の話し合いで決めることになります。通常は、それぞれの持分割合に応じて負担額を按分し、代表者に支払うケースが多いです。もし誰かが支払いを滞らせた場合、他の共有者が支払わなければならなくなる可能性があります。

相続や贈与で不動産を取得したらいつから支払う?

A. 納税義務が発生するのは、不動産を取得した年の「翌年」からです。

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者です。したがって、年の途中で相続や贈与によって不動産を取得した場合、その年の納税義務は1月1日時点の所有者(被相続人や贈与者)にあります。

例えば、2024年5月に親から土地を相続した場合、2024年度の納税義務者は亡くなった親(の相続人全体)にあります。あなたが納税義務者として納税通知書を受け取るのは、翌年の2025年度分からとなります。

相続が発生した場合は、できるだけ速やかに法務局で「相続登記(所有権移転登記)」を行うことが重要です。登記をしないままだと、市町村は誰が新しい所有者になったかを把握できないため、亡くなった方の名義で納税通知書が送られ続けることになります。また、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性もあります。

土地の評価額が下がったのに税額が上がるのはなぜ?

A. これは「負担調整措置」という仕組みが原因である可能性が高いです。

バブル期などの地価急騰により、税額が急激に上昇して納税者の負担が過大になるのを避けるため、課税標準額を緩やかに本来の額(評価額×住宅用地特例など)に近づけていく仕組みが導入されています。これを負担調整措置といいます。

この措置により、前年度の課税標準額が、本来あるべき課税標準額よりも低い水準に抑えられている土地があります。このような土地の場合、たとえ3年に一度の評価替えで土地の評価額が多少下がったとしても、まだ本来の課税標準額には達していないため、本来の額に向けて課税標準額が引き上げられることがあります。その結果、評価額は下がったのに、税額(課税標準額 × 税率)は上がるという現象が起こるのです。

これは課税の公平性を保つための制度ですが、納税者にとっては理解しにくい部分でもあります。課税明細書には負担調整率なども記載されているので、確認してみるとよいでしょう。

税額に不満がある場合はどうすればいい?

A. まずは市町村の担当課に問い合わせて、評価額の算定根拠を確認することが第一歩です。

単純な計算ミスや事実誤認(例えば、住宅用地の特例が適用されていないなど)であれば、この段階で修正してもらえる可能性があります。

問い合わせても納得できない場合は、「審査の申出(不服申し立て)」という制度を利用できます。これは、市町村から独立した中立的な機関である「固定資産評価審査委員会」に対して、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についての不服を申し立てる手続きです。

審査の申出ができるのは、原則として納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。ただし、審査の対象は「価格(評価額)」そのものに限られ、「税額が高い」「近隣と比べて不公平だ」といった理由だけでは申し立ては認められません。価格の算定に誤りがあることを示す具体的な根拠を持って主張する必要があります。

税金を滞納するとどうなる?

A. 納期限の翌日から延滞金が発生し、最終的には財産を差し押さえられる可能性があります。

税金を滞納した場合の流れは、概ね以下の通りです。

- 延滞金の発生: 納期限を1日でも過ぎると、法律で定められた率の延滞金が加算されます。

- 督促状の送付: 納期限から一定期間(通常20日程度)が過ぎると、督促状が送付されます。

- 催告・財産調査: 督促状を送っても納付がない場合、電話や文書による催告が行われます。同時に、預貯金、給与、不動産、生命保険などの財産調査が実施されます。

- 財産の差し押さえ: それでも納付がない場合、最終的な手段として財産が差し押さえられます。差し押さえられた預貯金は強制的に税金に充当され、不動産は公売にかけられて売却代金が充当されます。

病気や失業など、やむを得ない事情で納税が困難な場合は、滞納する前に必ず市町村の納税担当課に相談してください。事情によっては、分納や徴収の猶予が認められる場合があります。問題を放置せず、早期に相談することが何よりも重要です。