不動産の購入、売却、相続、新築など、人生の大きな節目で関わる可能性のある「土地家屋調査士」。しかし、具体的にどのような業務を依頼でき、どれくらいの費用がかかるのか、詳しく知る機会は少ないかもしれません。

「隣地との境界をはっきりさせたい」「家を新築したので登記が必要だ」「親から受け継いだ土地を分割したい」といった場面で、土地家屋調査士は不可欠な専門家です。彼らに依頼する際の費用は、業務内容や不動産の状況によって大きく変動するため、事前に相場を把握しておくことが重要です。

この記事では、土地家屋調査士の業務内容から、業務別の詳細な費用相場、費用が高くなるケース、そして費用を抑えるための具体的な方法まで、網羅的に解説します。信頼できる土地家屋調査士を選ぶポイントや、費用に関するよくある質問にもお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、不動産の「表示に関する登記」の専門家です。国家資格である土地家屋調査士資格を持ち、他人の依頼を受けて土地や建物の物理的な状況を調査・測量し、図面を作成し、法務局へ登記申請手続きを代理で行います。

私たちの財産である不動産は、法務局の登記簿に記録されることで、その権利が法的に保護されます。この登記簿は、不動産の物理的な状況を示す「表示に関する登記(表題部)」と、所有権や抵当権などの権利関係を示す「権利に関する登記(権利部)」の二つで構成されています。

このうち、土地家屋調査士が独占的に行える業務が「表示に関する登記」です。具体的には、「土地がどこにあって、どれくらいの広さで、どのように利用されているか」「建物がどこにあって、どのような種類・構造で、床面積はどれくらいか」といった情報を、専門的な測量技術と法律知識を駆使して正確に登記簿に反映させる役割を担っています。これにより、不動産取引の安全と円滑化が図られ、国民の財産権が明確に保護されるのです。

土地家屋調査士に依頼できる主な業務

土地家屋調査士に依頼できる業務は、大きく「土地に関する業務」と「建物に関する業務」に分かれます。これらは不動産の状況に応じて必要となる手続きであり、私たちの財産を守る上で非常に重要です。

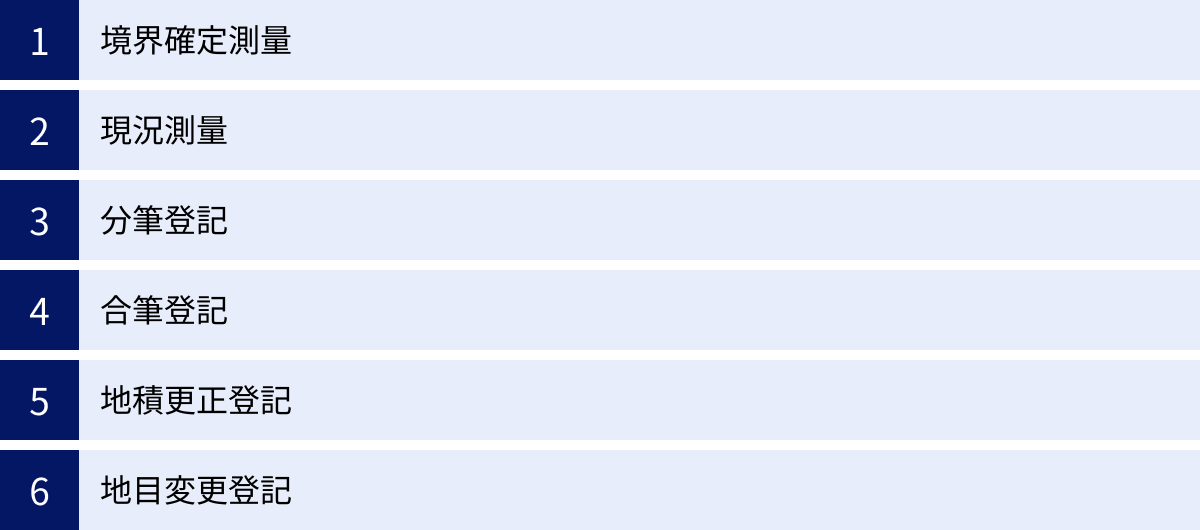

【土地に関する主な業務】

- 境界確定測量: 隣接する土地の所有者や、道路・水路などを管理する行政機関と立ち会いの上、土地の境界を全て確定させる測量です。土地の売買や分筆登記の前提となります。

- 現況測量: 境界を確定させるのではなく、現在の土地にあるブロック塀やフェンスなどの状況をそのまま測量します。主に建築設計のプランニングなどに利用されます。

- 分筆登記(ぶんぴつとうき): 一つの土地を複数の土地に法的に分割する登記です。土地の一部を売却したり、相続人で分割したりする場合に必要です。

- 合筆登記(がっぴつとうき): 隣接する複数の土地を一つの土地に法的にまとめる登記です。土地の管理を簡素化したい場合などに行います。

- 地積更正登記(ちせきこうせいとうき): 登記簿に記載されている土地の面積(地積)を、正確な測量に基づいた面積に訂正する登記です。

- 地目変更登記(ちもくへんこうとうき): 土地の主な用途(地目)が変更になった際に行う登記です。例えば、「畑」に家を建てて「宅地」として利用し始めた場合などに必要です。

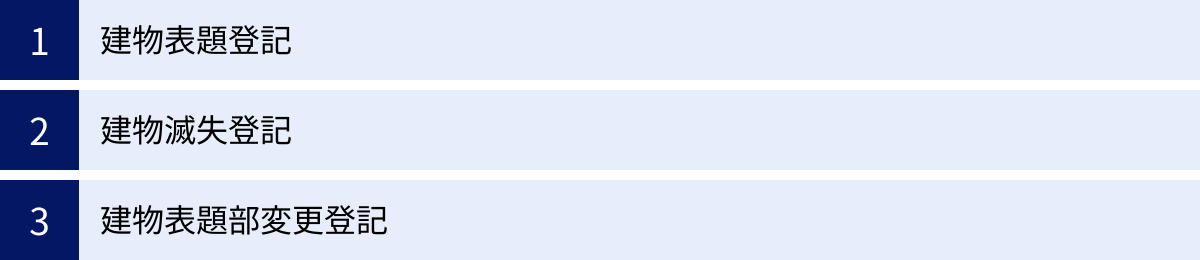

【建物に関する主な業務】

- 建物表題登記(たてものひょうだいとうき): 建物を新築した際に、その建物の物理的な情報を法務局に初めて登録する登記です。この登記を行わなければ、所有権の保存や住宅ローンの抵当権設定ができません。

- 建物滅失登記(たてものめっしつとうき): 建物を取り壊した際に、その建物の登記記録を法務局の登記簿から抹消する手続きです。

- 建物表題部変更登記: 増築や一部の取り壊し、屋根の種類の変更などによって、建物の物理的な状況に変化があった場合に行う登記です。

これらの業務は、いずれも不動産の正確な情報を公示し、取引の安全性や財産価値の維持に直結する重要な手続きです。

司法書士との違い

不動産登記に関わる専門家として、土地家屋調査士とよく比較されるのが「司法書士」です。両者は同じ不動産登記の専門家ですが、その役割は明確に分かれています。

最も大きな違いは、担当する登記の領域です。

- 土地家屋調査士: 不動産の物理的な現況を記録する「表示に関する登記(表題部)」を担当します。測量や現地調査のエキスパートです。

- 司法書士: 不動産の権利関係を記録する「権利に関する登記(権利部)」を担当します。法律関係の専門家です。

例えば、家を新築して住宅ローンを組むケースを考えてみましょう。

- まず土地家屋調査士が、新築された建物の大きさや構造を測量し、「建物表題登記」を申請します。これで初めて、その建物が法的に存在するものとして登記簿に登録されます。

- 次に司法書士が、その建物の所有者は誰であるかを明確にする「所有権保存登記」と、住宅ローンを組んだ金融機関の権利を確保するための「抵当権設定登記」を申請します。

このように、一つの不動産取引の中で、土地家屋調査士と司法書士が連携して業務を進めることが多くあります。両者の違いを理解しておくことで、自分が直面している問題について、どちらの専門家に相談すべきかが明確になります。

| 項目 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |

|---|---|---|

| 主な業務 | 不動産の表示に関する登記、測量、図面作成 | 不動産の権利に関する登記、商業登記、相続手続きなど |

| 担当する登記の具体例 | 建物表題登記、分筆登記、地積更正登記 | 所有権移転登記、抵当権設定登記、相続登記 |

| 専門分野 | 物理的現況の調査・測量(例:土地の境界、建物の大きさ) | 法律上の権利関係の整理(例:売買、相続、担保) |

| 資格根拠法 | 土地家屋調査士法 | 司法書士法 |

土地家屋調査士は不動産の「カタチ」を、司法書士は不動産の「権利」を司る専門家と覚えると分かりやすいでしょう。

【一覧】土地家屋調査士の業務別費用相場

土地家屋調査士に業務を依頼する際、最も気になるのが費用です。土地家屋調査士の報酬は、弁護士や司法書士など他の士業と同様に、現在では報酬規定が撤廃され、各事務所が自由に設定できるようになっています。

そのため、「定価」というものは存在せず、費用は案件の難易度、土地の状況、作業量、地域などによって大きく変動します。ここで示す費用相場は、あくまで一般的な目安として参考にしてください。

正確な費用を知るためには、必ず個別の案件ごとに複数の事務所から見積もりを取ることが不可欠です。

以下に、主な業務内容ごとの費用相場を一覧表にまとめました。各業務の詳細については、後続の章で詳しく解説します。

| 業務内容(土地に関する業務) | 費用相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 境界確定測量 | 35万円 ~ 80万円 | 土地の広さ、隣地数、官民査定の有無で大きく変動。 |

| 現況測量 | 5万円 ~ 20万円 | 境界の確定は行わないため、比較的安価。 |

| 分筆登記 | 5万円 ~ 10万円 | 登記申請のみの費用。前提となる境界確定測量費が別途必要。 |

| 合筆登記 | 4万円 ~ 6万円 | 測量は不要。比較的安価な登記。 |

| 地積更正登記 | 35万円 ~ 80万円 | 境界確定測量が必須となるため、高額になる。 |

| 地目変更登記 | 4万円 ~ 6万円 | 現地調査が主で測量は基本的に不要。農地転用許可は別途。 |

| 業務内容(建物に関する業務) | 費用相場(目安) | 備考 |

| 建物表題登記(新築) | 8万円 ~ 15万円 | 建物の規模や形状(複雑さ)によって変動。 |

| 建物滅失登記 | 4万円 ~ 6万円 | 書類と現地確認が主。比較的安価な登記。 |

| 建物表題部変更登記 | 8万円 ~ 15万円 | 増築の規模や内容によって変動。 |

※上記の費用には、登録免許税や各種証明書の取得費用などの実費は含まれていない場合があります。見積もり取得時には、報酬と実費の内訳を必ず確認しましょう。

【土地に関する業務】内容と費用相場

ここからは、土地に関する各業務の詳しい内容と、費用の目安について掘り下げて解説します。費用が変動する要因も合わせて説明しますので、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。

境界確定測量

境界確定測量は、土地家屋調査士の業務の中でも最も重要かつ専門性が高い業務の一つです。これは、隣接する土地の所有者全員と、土地が接する道路や水路を管理する役所(官公署)の担当者と現地で立ち会い、全ての境界点について合意を得て、その位置を確定させる作業です。

【どのような時に必要か】

- 土地を売買する時

- 土地を担保に融資を受ける時

- 土地を分筆(分割)する時

- 登記簿の面積と実際の面積が違うため地積更正登記をする時

- 隣地の所有者との間で境界トラブルが発生している、または未然に防ぎたい時

【費用相場:35万円~80万円】

費用に大きな幅があるのは、土地の状況によって作業量が全く異なるためです。費用の内訳は、事前調査費、測量作業費、図面作成費、隣地所有者との交渉・立会調整費、境界標設置費、境界確認書(筆界確認書)の取り交わし費用、官民境界協定の申請費用などが含まれます。特に、隣地の数が多かったり、官民査定(後述)が必要だったりすると、費用は高くなる傾向にあります。財産価値を明確にし、将来にわたる安心を確保するための重要な投資と考えるべきでしょう。

【注意点】

境界確定測量は、全ての関係者の合意が必要なため、完了までに数ヶ月から1年以上かかることもあります。特に、隣地所有者の協力が得られない場合や、相続で所有者が不明な場合には、手続きが難航し、時間も費用も余計にかかる可能性があります。

現況測量

現況測量は、境界を法的に確定させる「境界確定測量」とは異なり、現在の土地の状況をありのままに測量する作業です。具体的には、敷地内に存在するブロック塀、フェンス、建物、電柱などの位置を測り、図面に落とし込みます。隣地所有者との立会いは行いません。

【どのような時に必要か】

- 家を新築・増改築するための設計プランを立てる時

- 土地のおおよその面積や形状、高低差を把握したい時

- 越境物の有無を暫定的に確認したい時

【費用相場:5万円~20万円】

隣地との立会いや協議が不要なため、境界確定測量に比べて費用は格段に安くなります。土地の広さや形状の複雑さ、測量する対象物の多さによって費用は変動します。

【注意点】

現況測量で作成された図面は、あくまで現況を示すものであり、法的な境界を証明する効力はありません。したがって、この図面を使って土地の売買を行ったり、分筆登記や地積更正登記を申請したりすることはできません。目的を明確にした上で、どちらの測量が必要かを判断することが重要です。

分筆登記

分筆登記とは、登記簿上1つの土地(一筆の土地)を、2つ以上の土地に分割して登記する手続きです。例えば、広大な土地の一部だけを売却したい場合や、相続した土地を兄弟で公平に分けたい場合などに行われます。

【どのような時に必要か】

- 土地の一部を売却したい時

- 相続した土地を相続人間で分割したい時

- 一つの土地を複数の用途で利用するため、登記上も分けたい時(例:自宅敷地とアパート敷地)

【費用相場:5万円~10万円(登記申請費用のみ)】

この費用は、あくまで分筆登記の申請手続き代理の報酬です。注意すべきは、分筆登記を行う前提として、その土地全体の境界が確定している必要があることです。もし境界確定測量が未了の場合は、まず境界確定測量を行わなければならず、そのための費用(35万円~80万円程度)が別途発生します。したがって、総額としてはかなり高額になるケースがほとんどです。

【手続きの流れ】

- 土地家屋調査士に依頼、事前調査

- 境界確定測量(未了の場合)

- 分筆案の作成(どのように分割するかの図面を作成)

- 法務局へ分筆登記を申請

- 登記完了

合筆登記

合筆登記は分筆登記とは逆に、登記簿上2つ以上の土地を、法的に1つの土地にまとめる手続きです。これにより、登記簿上も物理的にも一体の土地として扱われます。

【どのような時に必要か】

- 複数筆に分かれている土地を一体として利用・売却したい時

- 土地の管理を簡素化したい時(固定資産税の納税通知書などが一つにまとまる)

【費用相場:4万円~6万円】

合筆登記は、現地での測量作業が不要なため、比較的安価に手続きが可能です。

【注意点】

合筆登記には、いくつかの要件があります。例えば、①土地が相互に隣接していること、②所有者が同じであること、③地目が同じであること、④抵当権などの権利の登記がないこと(または同一であること)など、すべての条件を満たさなければ合筆はできません。条件を満たしているか不明な場合は、土地家屋調査士に相談しましょう。

地積更正登記

地積更正登記とは、登記簿に記録されている土地の面積(地積)が、実際の面積と異なっている場合に、正しい面積に訂正するための登記です。明治時代の地租改正や、その後の測量技術が未熟な時代に作られた登記簿では、面積が不正確なことが少なくありません。

【どのような時に必要か】

- 土地を売買する際、買主や金融機関から正確な面積での登記を求められた時

- 登記簿面積より実測面積の方が大きく、資産価値を正しく反映させたい時

- 固定資産税を正しい面積に基づいて課税してもらいたい時

【費用相場:35万円~80万円】

地積更正登記も、分筆登記と同様に境界確定測量が必須となります。正しい面積を算出するためには、まず全ての境界を確定させる必要があるからです。そのため、費用は境界確定測量と同程度の高額になります。

地目変更登記

地目変更登記は、土地の主な利用目的(地目)が変更された際に、登記簿の記載を現状に合わせる手続きです。地目は「宅地」「畑」「田」「山林」「雑種地」など23種類が定められており、土地の現況によって判断されます。

【どのような時に必要か】

- 畑や山林だった土地を造成して、家を建てた時(「畑」「山林」→「宅地」)

- 駐車場として使っていた土地(雑種地)に家を建てた時(「雑種地」→「宅地」)

- 田畑としての利用をやめ、資材置き場などにした時(「田」「畑」→「雑種地」)

【費用相場:4万円~6万円】

現地調査や書類作成が主な業務となり、測量は基本的に不要なため、費用は比較的安価です。

【注意点】

特に注意が必要なのが、「田」や「畑」といった農地を他の地目に変更する場合です。この場合、地目変更登記の前に、農業委員会から農地転用の許可を得る必要があります。この農地転用許可の手続きは行政書士の業務範囲となることが多く、別途費用と時間がかかります。

【建物に関する業務】内容と費用相場

次に、建物に関する業務の内容と費用相場を解説します。建物の登記は、その存在と所有権を公に示すために法律で義務付けられているものが多く、期限も定められているため注意が必要です。

建物表題登記(新築)

建物表題登記は、建物を新築した際に、その建物が「どこに」「どのような種類・構造で」「どれくらいの床面積で」存在するのかを、法務局に初めて登録する登記です。この登記が完了して初めて、その建物の登記簿(登記記録)が作成されます。

【どのような時に必要か】

- 住宅や店舗、事務所、アパートなどを新築した時

【法律上の義務】

不動産登記法により、建物の所有権を取得した日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する義務が課せられています。違反した場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。

【重要性】

この登記をしなければ、自分が所有者であることを公示する「所有権保存登記」ができません。また、住宅ローンを利用する場合、金融機関は建物に抵当権を設定しますが、その前提として表題登記と所有権保存登記が必須です。つまり、表題登記は、マイホームの権利を守り、ローンを組むための第一歩となる極めて重要な手続きです。

【費用相場:8万円~15万円】

費用は、建物の床面積、階数、形状の複雑さなどによって変動します。一般的な木造2階建て住宅であれば10万円前後が目安ですが、床面積が広い、形状が複雑、車庫や物置も一体で登記するなど、作業量が増えるほど費用は高くなります。

建物滅失登記(取り壊し)

建物滅失登記は、建物を取り壊したり、火災などで焼失したりした際に、その建物の登記記録を法務局の登記簿から抹消するための手続きです。

【どのような時に必要か】

- 古くなった家を解体して更地にした時

- 建て替えのために既存の家屋を取り壊した時

- 火災や天災で建物が倒壊・焼失した時

【法律上の義務】

こちらも不動産登記法により、建物が滅失した日から1ヶ月以内に滅失登記を申請する義務があります。

【重要性】

滅失登記を怠ると、法務局の登記簿上は建物が存在し続けることになり、実際には存在しない建物に対して固定資産税が課税され続けてしまう可能性があります。また、その土地を売却しようとしても、登記簿上に古い建物が残っていると、買主への所有権移転がスムーズに進まない原因となります。

【費用相場:4万円~6万円】

現地で建物が存在しないことを確認し、取り壊し業者が発行する証明書などを添付して申請する手続きが主となるため、比較的安価な費用で依頼できます。

建物表題部変更登記(増築など)

建物表題部変更登記は、増築や一部の取り壊しなどによって、登記簿に記録されている建物の物理的な状況に変化が生じた場合に行う登記です。

【どのような時に必要か】

- 部屋を増築して床面積が増えた時

- 建物の主要な用途を変更した時(例:居宅を店舗に改装)

- 母屋とは別に車庫や物置を建て、屋根や壁で接続して一体利用するようになった時

- 屋根の種類を変更した時(例:瓦屋根→スレート屋根)

【法律上の義務】

変更があった日から1ヶ月以内に申請する義務があります。

【重要性】

登記簿の内容と建物の現況を一致させておくことは、不動産の正しい価値を反映させる上で重要です。例えば、増築した部分が未登記のままでは、その部分を含めた価格で売却することが難しくなったり、将来の相続時に手続きが複雑になったりする可能性があります。また、金融機関から融資を受ける際にも、現況と一致した登記が求められます。

【費用相場:8万円~15万円】

費用は、変更の規模や内容によって大きく異なります。小規模な増築であれば8万円程度から可能ですが、大規模な増築や、複雑な構造の変更が伴う場合は、新規の表題登記と同程度の費用がかかることもあります。

土地家屋調査士に依頼する2つのメリット

土地家屋調査士への依頼には決して安くない費用がかかります。しかし、その費用を支払ってでも専門家に依頼する価値は十分にあります。ここでは、主な2つのメリットを詳しく解説します。

① 正確な測量と登記で不動産トラブルを未然に防げる

不動産に関するトラブルの中でも、特に根深く、解決が困難なのが「境界」をめぐるトラブルです。親の代から「境界はこのあたりだ」という曖昧な認識のまま過ごしてきた結果、いざ土地を売却しようとしたり、相続が発生したりした際に、隣人との間で深刻な争いに発展するケースは後を絶ちません。

土地家屋調査士に境界確定測量を依頼する最大のメリットは、こうしたトラブルを未然に防ぎ、将来にわたる安心を手に入れられることです。

土地家屋調査士は、国家資格者としての中立的な立場で、法務局の公的な資料や過去の測量図、現地の痕跡などを徹底的に調査します。その上で、全ての隣地所有者と現地で立会い、双方の意見を聞きながら、客観的な根拠に基づいて境界点を一つひとつ確定させていきます。

このプロセスを経て設置される「境界標」と、全関係者が署名・捺印した「境界確認書」は、その土地の境界を法的に証明する強力な証拠となります。これにより、当事者間の感情的な対立を避け、客観的な事実に基づいて問題を解決できます。

例えば、ブロック塀がどちらの所有物か、木の枝が越境している、といった具体的な問題も、境界が明確になることで解決の糸口が見つかります。そして何より、一度確定した境界は永続的なものであり、自分の子や孫の代まで安心してその財産を引き継ぐことができるのです。これは、単なる測量作業ではなく、不動産の価値そのものを守り、円満な隣人関係を維持するための極めて重要なプロセスと言えるでしょう。

② 複雑で専門的な手続きを任せられる

土地や建物の表示に関する登記は、自分で行うことも法律上は可能です。しかし、その手続きは非常に専門的で複雑を極めます。

例えば、新築の「建物表題登記」を自分で行う場合を考えてみましょう。まず、法務局で公図や地積測量図などの資料を収集し、登記申請書の書き方を学ばなければなりません。そして、最もハードルが高いのが、添付書類である「建物図面」と「各階平面図」の作成です。これらは、単なる間取り図ではなく、ミリ単位の精度が求められる専門的な図面であり、作成にはCADソフトの操作技術と、不動産登記法で定められた厳格なルールへの深い理解が必要です。

さらに、法務局の登記官との事前相談や、申請書類に不備があった場合の補正対応など、何度も法務局に足を運ぶ必要が出てくるかもしれません。特に、住宅ローンを利用する場合は、金融機関が設定するタイトなスケジュールの中で登記を完了させる必要があり、未経験の個人が対応するのは現実的ではありません。

土地家屋調査士に依頼すれば、こうした煩雑で専門的な手続きをすべて一任できます。専門家は、最新の測量機器とCADソフトを駆使して正確な図面を迅速に作成し、法律や実務の慣例に沿って、スムーズに登記を完了させてくれます。これにより、依頼者は貴重な時間と労力を大幅に節約し、本来集中すべき仕事や新生活の準備に専念できます。確実で間違いのない登記申請は、精神的な安心感にも繋がります。

土地家屋調査士の費用が高くなるケース

同じ業務を依頼しても、土地家屋調査士の費用は状況によって大きく変動します。ここでは、特に費用が高額になりやすい典型的なケースを解説します。ご自身の土地が当てはまるか確認し、見積もりの際の参考にしてください。

土地の面積が広い・形状が複雑

これは最も分かりやすい費用増加の要因です。土地の面積が広ければ広いほど、測量すべき範囲が広がり、設置する測量点の数も増えます。これにより、測量作業にかかる日数や人員が増加するため、費用は高くなります。

また、土地の形状も費用に大きく影響します。例えば、きれいな四角形の整形地と比べて、道路に接する間口が狭く奥に敷地が広がる「旗竿地」や、いびつな多角形をした「不整形地」、高低差の激しい「傾斜地」などは、測量作業が複雑になり、時間と手間がかかるため費用が加算されます。

さらに、敷地内に樹木が生い茂っていたり、建物が密集していたりして見通しが悪い場合も、測量機器の設置や移動に工夫が必要となるため、作業効率が下がり、費用が高くなる一因となります。

隣地の所有者が多い・協力を得られない

境界確定測量の費用を左右する最大の要因の一つが、隣接する土地(隣地)の状況です。境界確定は、自分の土地に接している全ての土地の所有者から、境界について合意の証である署名・捺印(実印)をもらう必要があります。

そのため、隣地の数が多ければ多いほど、費用は高くなります。例えば、四方を他の個人の土地に囲まれている場合は4者との協議が必要ですが、大きな道路に面していたり、角地であったりすれば、協議する相手は少なくなります。特に、一つの辺が複数の土地と接している場合は、その分だけ交渉相手が増え、手続きが煩雑になります。

さらに深刻なのが、隣地所有者の協力が得られないケースです。

- 非協力的な態度: 境界について争いがあったり、そもそも立会いに応じてくれなかったりする場合。

- 所有者が遠方に在住: 日程調整や書類の郵送やり取りに時間がかかる。

- 所有者が行方不明・死亡: 戸籍や住民票を遡って相続人を調査する必要があり、多大な時間と費用がかかる。

- 相続未登記: 相続人が複数いる場合、その全員の同意を取り付ける必要がある。

こうしたケースでは、交渉や調査にかかる時間と労力が大幅に増えるため、土地家屋調査士の報酬も高額にならざるを得ません。場合によっては、法務局の筆界特定制度や、裁判所の境界確定訴訟といった、より専門的で高額な手続きに移行する必要も出てきます。

道路や水路など公共の土地と接している

自分の土地が、私有地だけでなく、国道・県道・市道といった「道路」や、河川・水路といった公共物と接している場合も、費用が高くなる大きな要因です。

この場合、民間の隣地所有者との協議(民々境界確定)に加えて、その道路や水路を管理する国や都道府県、市町村といった「官公署」との境界協議(官民境界査定)が必要になります。

官民境界査定は、民間の協議に比べて手続きが非常に煩雑で、時間もかかります。申請書類の作成、過去の膨大な資料の調査、役所の担当者との複数回にわたる協議や立会いなど、土地家屋調査士の業務量は格段に増えます。申請から境界が確定するまでに、半年から1年以上かかることも珍しくなく、その分手続き費用も高額になります。特に、古い市街地などで、昔の公図と現況が大きく異なっているような場合は、協議が難航し、費用がさらにかさむ傾向にあります。

過去の測量図などの資料が不足している

測量を行う際、土地家屋調査士はまず法務局や役所で、対象地に関するあらゆる資料を収集します。公図、地積測量図、旧土地台帳、過去の境界確認書、航空写真など、これらの資料は境界を復元するための重要な手がかりとなります。

もし、こうした過去の資料がほとんど存在しない、あるいは非常に古い、精度が低いといった場合、調査の難易度は格段に上がります。手がかりが少ない中で、広範囲の測量を行ったり、周辺の土地の資料から推測したりと、ゼロから境界を探していく作業が必要になるため、調査費用や測量費用が加算されます。

逆に、比較的新しく、精度の高い「確定測量図」が残っていれば、それを基に作業を進めることができるため、測量作業が効率化され、費用を抑えられる可能性があります。土地を購入する際や相続した際には、関連する資料が保管されていないか確認しておくことが重要です。

土地家屋調査士の費用を安く抑える3つの方法

専門家への依頼費用は決して安くありませんが、いくつかの工夫をすることで、費用を適正な範囲に抑えることが可能です。ここでは、依頼者側で実践できる3つの方法をご紹介します。

① 複数の事務所から相見積もりを取る

これは最も基本的かつ効果的な方法です。前述の通り、土地家屋調査士の報酬は事務所によって異なります。そのため、最低でも2~3社の事務所に連絡を取り、同じ条件で見積もりを依頼することをお勧めします。

相見積もりを取ることで、自分の依頼内容に対するおおよその費用相場を把握できます。また、各事務所の料金体系の違いも比較できます。ある事務所では基本料金に含まれている作業が、別の事務所ではオプション料金になっている、といったこともあります。

ただし、注意すべきは「安さ」だけで事務所を選ばないことです。極端に安い見積もりを提示する事務所には、何らかの理由があるかもしれません。例えば、必要な調査や作業を省略していたり、後から高額な追加費用を請求されたりするリスクも考えられます。

見積もりを比較する際は、金額だけでなく、以下の点もチェックしましょう。

- 見積もりの内訳が詳細で分かりやすいか。

- 業務内容や作業範囲が明確に記載されているか。

- 追加費用が発生する可能性とその条件について説明があるか。

- 質問に対して、担当者が丁寧に回答してくれるか。

価格交渉の材料になるだけでなく、各事務所の対応の質を見極める上でも、相見積もりは非常に有効な手段です。

② 自分で用意できる書類は揃えておく

土地家屋調査士の業務には、法務局や役所での資料収集作業も含まれており、その手間も報酬に反映されています。もし、依頼者が事前にいくつかの書類を自分で用意できれば、調査士の手間を省き、その分費用を安くしてもらえる可能性があります。

【自分で用意できる可能性のある書類の例】

- 登記済証(いわゆる権利証)または登記識別情報通知: 不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。

- 固定資産税の納税通知書および課税明細書: 土地や建物の所在地番、家屋番号、評価額などが記載されています。

- 購入時の契約書や重要事項説明書、測量図など: 不動産会社から受け取った書類一式。

- 身分証明書、住民票、印鑑証明書など: 登記申請時に必要となる個人の証明書類です。

依頼する土地家屋調査士に「費用を抑えたいのですが、自分で準備できる書類はありますか?」と事前に相談してみましょう。必要な書類の種類や取得方法を教えてくれるはずです。法務局で取得する公図や登記事項証明書なども、自分で取得することは可能ですが、どの範囲のものを取得すべきか判断が難しい場合もあるため、専門家の指示を仰ぐのが賢明です。無理のない範囲で協力する姿勢を見せることが、良好な関係を築き、結果的にコスト削減に繋がることもあります。

③ 土地家屋調査士の閑散期に依頼する

あまり知られていませんが、土地家屋調査士の業界にも繁忙期と閑散期が存在します。

【繁忙期】

- 1月~3月: 年度末に向けて不動産取引や公共事業が集中するため、最も忙しい時期です。

- 長期休暇前: ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の前は、休み前に手続きを完了させたいという依頼が増えます。

【閑散期】

- 梅雨の時期(6月~7月頃): 雨天では屋外での測量作業ができないため、依頼が少なくなる傾向があります。

- 真夏(8月頃): 炎天下での作業が過酷なため、依頼が落ち着くことがあります。

- 年末の繁忙期明け(1月下旬頃)

もし、依頼する業務に緊急性がないのであれば、こうした閑散期を狙って依頼することで、いくつかのメリットが期待できます。事務所のスケジュールに余裕があるため、より丁寧に対応してもらいやすくなります。また、事務所によっては、稼働率を上げるために、通常期よりも柔軟な料金設定で応じてくれる可能性もゼロではありません。

これは確実な方法ではありませんが、特に境界確定測量のような時間がかかる業務で、開始時期を調整できる場合には、検討してみる価値のある方法です。

信頼できる土地家屋調査士を選ぶ3つのポイント

費用もさることながら、大切な財産を任せる上で最も重要なのは、信頼できる土地家屋調査士を選ぶことです。ここでは、良い専門家を見極めるための3つのポイントを解説します。

① 実績や専門分野を確認する

土地家屋調査士と一言でいっても、その経験や得意分野は様々です。自分の依頼したい内容と、その調査士の専門性がマッチしているかを確認することが、スムーズな手続きへの第一歩です。

【確認すべきポイント】

- 業務経験: 事務所のウェブサイトなどで、開業してからの年数や、これまでの実績を確認しましょう。長年の経験は、複雑な案件に対応できる知識とノウハウの証です。

- 専門分野: あなたの依頼はどのような案件でしょうか?例えば、都市部のマンションの登記、広大な山林の境界確定、官民査定が絡む複雑な案件など、依頼内容に近い実績が豊富かを確認しましょう。事務所によっては、特定の分野に特化している場合もあります。

- 最新技術への対応: 近年では、ドローンや3Dレーザースキャナといった最新技術を用いた測量も普及しつつあります。こうした技術を活用することで、従来よりも効率的で高精度な測量が可能になる場合があります。最新技術への投資姿勢も、事務所の信頼性を測る一つの指標になります。

日本土地家屋調査士会連合会のウェブサイトでは、全国の土地家屋調査士を検索できます。また、不動産会社や金融機関、付き合いのある司法書士など、不動産の専門家からの紹介も信頼できる情報源となります。

② 見積書の内訳が明確で分かりやすいか

費用の透明性は、その事務所の信頼性を測る重要なバロメーターです。誠実な事務所は、なぜその費用がかかるのか、その根拠をきちんと説明できます。

見積書を受け取ったら、金額の合計だけを見るのではなく、その内訳を注意深く確認してください。

- 良い見積書の例: 「測量業務一式 〇〇円」といった大雑把なものではなく、「資料調査費」「測量作業費(〇人×〇日)」「図面作成費」「境界標設置費」「登記申請手数料」「登録免許税(実費)」「各種証明書取得費(実費)」など、項目ごとに詳細な金額が記載されている。

- 確認すべき点: 追加費用が発生する可能性がある場合、どのようなケースで、どれくらいの費用がかかる見込みなのか、事前に具体的な説明があるか。

もし、見積もりの内容に不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。その際の回答が曖昧だったり、「業界の慣例ですから」といった根拠のない説明に終始したりするような事務所は、避けた方が賢明です。細かな内訳を提示してくれる事務所は、それだけ自社の業務と料金に自信と責任を持っている証拠です。

③ 説明が丁寧で相談しやすいか

土地家屋調査士との付き合いは、依頼から業務完了まで数ヶ月以上に及ぶことも珍しくありません。特に境界確定測量などでは、隣地との交渉の進捗など、気になる点も多く出てくるでしょう。そのため、円滑なコミュニケーションが取れるかどうかは、極めて重要なポイントです。

初回の相談や見積もり依頼の際の対応で、以下の点を確認してみましょう。

- 分かりやすい説明: こちらの知識レベルに合わせて、専門用語を多用せず、平易な言葉で業務内容や手続きの流れを説明してくれるか。

- 傾聴する姿勢: こちらの要望や不安な点を親身に聞いてくれるか。

- 質問への対応: どんな些細な質問に対しても、面倒くさがらずに、真摯に答えてくれるか。

- レスポンスの速さ: 電話やメールへの返信が迅速で、不安な時にすぐに連絡が取れるか。

たとえ費用が安くても、担当者と「話が合わない」「相談しにくい」と感じるようでは、後々大きなストレスを抱えることになります。最終的には、技術や費用だけでなく、「この人になら安心して任せられる」と感じられる人柄や相性も、大切な判断基準となるでしょう。

土地家屋調査士の費用に関するよくある質問

最後に、土地家屋調査士の費用に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

土地家屋調査士の費用は誰が払う?

費用の負担者については、法律で明確に定められているわけではなく、その登記をすることで利益を得る人、または申請義務を負う人が支払うのが一般的です。多くは、当事者間の契約や合意によって決まります。

【ケース別の一般的な負担者】

- 土地の売買に伴う境界確定測量: 売主が負担するケースが最も多いです。これは、売主には土地の範囲を明確にして買主に引き渡す責任(境界明示義務)があると考えられているためです。ただし、契約内容によっては、買主が負担したり、双方が費用を按分したりする場合もあります。

- 相続による分筆登記: 土地を分割して分け合う相続人全員で、相続分に応じて負担するのが一般的です。

- 建物表題登記(新築): 建物を新築した所有者が負担します。

- 建物滅失登記: 建物を取り壊した所有者が負担します。

トラブルを避けるためにも、不動産売買契約などの際には、誰がどの費用を負担するのかを契約書で明確に定めておくことが非常に重要です。

費用の値引き交渉は可能?

結論から言うと、交渉の余地はあります。しかし、過度な期待は禁物です。土地家屋調査士の報酬は自由化されているため、事務所の判断で値引きに応じることは可能です。

相見積もりを取っていることを伝えたり、閑散期に依頼したり、複数の業務(例:分筆登記と地目変更登記)をまとめて依頼したりすることで、交渉がしやすくなる場合があります。

ただし、忘れてはならないのは、土地家屋調査士の業務が、高度な専門知識と技術、そして多くの時間を要する労働集約型のサービスであるという点です。無理な値引き要求は、サービスの質の低下を招くリスクを伴います。例えば、必要な調査が簡略化されたり、対応が後回しにされたりといった事態に繋がりかねません。

値引きを求める際は、相手の専門性への敬意を払い、あくまで「相談」という形で、誠実な態度で交渉に臨むことが、良好な関係を築く上で大切です。

費用に消費税はかかる?

はい、かかります。

土地家屋調査士に支払う費用の内訳は、大きく「報酬」と「実費」に分かれます。

- 報酬: 測量費、図面作成費、日当、登記申請手数料など、土地家屋調査士の専門的なサービスに対する対価です。この報酬部分には、消費税が課税されます。

- 実費: 登録免許税(登記申請時に国に納める税金)や、法務局で登記事項証明書や公図などを取得するための印紙代などです。これらの実費部分(立替金)は非課税です。

見積書や請求書を受け取った際には、記載されている金額が「税抜価格」なのか「税込価格」なのかを必ず確認しましょう。また、報酬と実費の内訳が明確に区分されているかもチェックする重要なポイントです。

まとめ

本記事では、土地家屋調査士に依頼できる業務内容から、詳細な費用相場、信頼できる専門家の選び方までを網羅的に解説しました。

土地家屋調査士は、土地の境界を確定させたり、建物の現況を正確に登記したりすることを通じて、私たちの貴重な財産である不動産の価値と権利を守る、極めて重要な役割を担っています。

その費用は、依頼する業務内容や不動産の状況によって3万円程度から80万円以上と大きな幅がありますが、本記事で解説した費用相場や価格が変動する要因を理解しておくことで、ある程度の予算感を掴むことができるはずです。

費用を抑える工夫も大切ですが、それ以上に重要なのは、自分の大切な財産を安心して任せられる、信頼できる土地家屋調査士を選ぶことです。複数の事務所を比較検討し、見積もりの明確さや説明の丁寧さ、そして担当者との相性を見極めることが、後悔のない依頼に繋がります。

境界トラブルの防止や、複雑な法的手続きからの解放といったメリットを考えれば、専門家への依頼費用は、将来にわたる「安心への投資」と捉えることができます。不動産の測量や登記に関して少しでも悩みや疑問があれば、まずは気軽に地域の土地家屋調査士に相談してみることをお勧めします。