住宅の美観を保ち、風雨や紫外線から建物を守るために不可欠な外壁塗装。しかし、いざ検討を始めると「一体いくらかかるのだろう?」という費用の疑問に突き当たる方がほとんどではないでしょうか。外壁塗装は決して安い買い物ではなく、数十万円から百万円を超える費用がかかることも珍しくありません。だからこそ、事前に費用相場をしっかりと把握し、適正価格で質の高い工事を行うことが重要になります。

この記事では、外壁塗装にかかる費用の全体像を掴んでいただくため、一般的な費用相場から、30坪・40坪といった坪数別の詳細な相場、費用の内訳、価格を左右する要因まで、網羅的に解説します。さらに、費用を賢く抑えるための具体的な方法や、信頼できる業者を見極めるための見積書のチェックポイントまで、外壁塗装で後悔しないための知識を詰め込みました。

外壁塗装は、ただ色を塗り替えるだけの作業ではありません。建物の寿命を延ばし、快適な住環境を維持するための大切な投資です。この記事が、あなたの満足のいく外壁塗装計画の一助となれば幸いです。

目次

外壁塗装の費用相場は60万円~150万円が目安

まず結論からお伝えすると、一般的な戸建て住宅(30坪~40坪程度)における外壁塗装の費用相場は、およそ60万円~150万円が目安となります。この金額に大きな幅があるのは、住宅の大きさ(坪数)、使用する塗料の種類(グレード)、外壁の劣化状況、そして屋根塗装など追加工事の有無といった、様々な要因が複雑に絡み合って最終的な費用が決まるためです。

たとえば、比較的小さな20坪の住宅で、標準的なシリコン塗料を使って塗装する場合と、50坪の大きな住宅で、高耐久なフッ素塗料を使い、屋根塗装も同時に行う場合とでは、費用が倍以上変わってくることもあります。

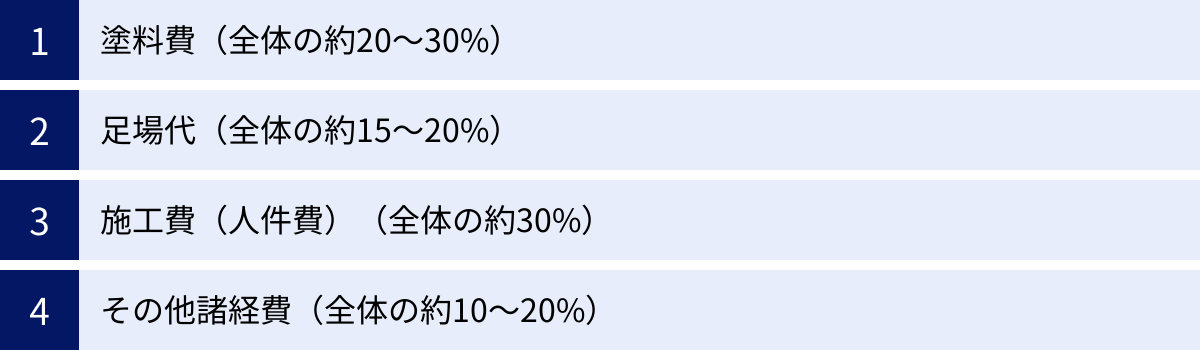

なぜ、これほどの費用がかかるのでしょうか。その理由は、費用の内訳にあります。外壁塗装の費用は、単に塗料の代金だけではありません。大まかに分けると、以下の4つの要素で構成されています。

- 塗料費(全体の約20~30%): ウレタン、シリコン、フッ素など、どの塗料を選ぶかによって価格が大きく変動します。

- 足場代(全体の約15~20%): 安全かつ質の高い作業を行うために必須の仮設足場の設置・解体費用です。

- 施工費(人件費)(全体の約30%): 職人が行う高圧洗浄、下地処理、塗装作業などに対する技術料です。

- その他諸経費(全体の約10~20%): 現場管理費、廃材処理費、運搬費など、工事を円滑に進めるための経費です。

このように、外壁塗装は多くの専門的な工程と、それに伴う人件費や経費が必要な工事です。特に、施工費(人件費)が費用の約3割を占めることからも、職人の技術力が塗装の品質を大きく左右することがわかります。

では、なぜ事前に費用相場を知っておくことがそれほど重要なのでしょうか。その最大の理由は、悪徳業者による高額請求や手抜き工事といったトラブルを未然に防ぐためです。相場を知らないと、業者が提示した見積もりが高いのか安いのか、適正なのかを判断できません。「キャンペーンで大幅値引きします」といった甘い言葉に乗り、相場よりはるかに高い金額で契約してしまうケースも後を絶ちません。

また、逆に安すぎる見積もりにも注意が必要です。相場を大幅に下回る価格提示の裏には、必要な工程(例:下塗り)を省いたり、塗料を規定以上に薄めて使ったりといった手抜き工事が隠れている可能性があります。これでは、せっかく塗装しても数年で塗膜が剥がれるなどの不具合が発生し、結局は再塗装で余計な費用がかかることになりかねません。

外壁塗装の費用相場を把握することは、適正価格で高品質な工事を実現するための「ものさし」を手に入れることに他なりません。この後の章では、より具体的に「坪数別」「塗料別」の費用相場や、費用の詳細な内訳を解説していきます。ご自身の住宅の状況と照らし合わせながら読み進めることで、より正確な費用感を掴むことができるでしょう。

【坪数別】外壁塗装の費用相場

外壁塗装の費用を考える上で、最も基本的な指標となるのが「坪数(建物の延べ床面積)」です。一般的に、家が大きくなるほど塗装する面積も増えるため、費用は高くなる傾向にあります。

ただし、ここで一つ重要な注意点があります。それは、外壁塗装の費用は「坪数」ではなく、実際に塗装する「外壁面積(塗装面積)」によって決まるということです。坪数はあくまで延べ床面積であり、同じ坪数の家でも、家の形状(正方形に近いか、凹凸が多いか)や窓の数・大きさによって外壁面積は大きく変わります。

一般的に、外壁面積は以下の計算式でおおよその数値を算出できます。

外壁面積(㎡) = 延べ床面積(坪数 × 3.3㎡) × 係数(1.2~1.7)

この「係数」は、家の形状や窓の多さなどを考慮した数値です。シンプルな形状の家は1.2に近く、複雑な形状の家は1.7に近くなります。正確な面積は業者による実測が必要ですが、この計算式を使えば、ご自宅のおおよその塗装面積と、それに基づいた費用感を把握できます。

以下に、坪数別の費用相場と外壁面積の目安をまとめました。最も一般的なシリコン塗料を使用した場合を想定しています。

| 延べ床面積(坪数) | 外壁面積の目安 | 費用相場の目安 |

|---|---|---|

| 20坪 | 66~112㎡ | 40万円 ~ 80万円 |

| 30坪 | 99~168㎡ | 60万円 ~ 100万円 |

| 40坪 | 132~224㎡ | 80万円 ~ 130万円 |

| 50坪 | 165~281㎡ | 100万円 ~ 150万円 |

| 60坪 | 198~337㎡ | 120万円 ~ 180万円 |

| 70坪以上 | 231㎡~ | 140万円~(個別見積もり) |

それでは、各坪数についてもう少し詳しく見ていきましょう。

20坪の費用相場

20坪(延べ床面積 約66㎡)の住宅の場合、外壁塗装の費用相場は40万円~80万円程度です。外壁面積の目安は、係数1.2~1.7をかけると約80㎡~112㎡となります。

20坪の住宅は、都市部の狭小地に建てられた3階建てや、コンパクトな2階建て、または平屋などが考えられます。この規模の住宅で注意したいのは、費用全体に占める足場代の割合が比較的高くなるという点です。足場代は家の大きさに関わらず一定の基本料金がかかるため、総額が安い分、その比率が目立ちやすくなります。

また、3階建ての場合は2階建てよりも高い足場が必要になるため、その分、足場代が割高になる傾向があります。隣家との距離が近い場合は、作業スペースの確保が難しくなり、追加費用が発生する可能性も考慮しておきましょう。

30坪の費用相場

30坪(延べ床面積 約99㎡)は、日本の戸建て住宅で最も標準的なサイズであり、費用相場は60万円~100万円程度です。外壁面積の目安は約120㎡~168㎡となります。多くの塗装業者がこの30坪を基準に見積もりモデルを提示しているため、情報も集めやすいでしょう。

仮に、30坪・2階建ての住宅で、人気のシリコン塗料を使って塗装した場合の、架空の見積もり例を見てみましょう。

- 足場設置・解体(飛散防止ネット含む):約15万円(140㎡ × 1,000円/㎡ + 運搬費など)

- 高圧洗浄:約3.5万円(140㎡ × 250円/㎡)

- 養生:約4.9万円(140㎡ × 350円/㎡)

- 下地処理・補修:約3万円

- 外壁塗装(シリコン塗料・3回塗り):約35万円(140㎡ × 2,500円/㎡)

- 諸経費(現場管理費など):約8万円

- 合計:約70万円

これはあくまで一例であり、劣化状況や付帯部分(雨樋、軒天など)の塗装の有無によって金額は変動します。しかし、30坪の住宅であれば、70万円~90万円あたりが適正価格の一つのラインと考えておくと、業者との交渉がスムーズに進むでしょう。

40坪の費用相場

40坪(延べ床面積 約132㎡)の住宅では、費用相場は80万円~130万円程度が目安です。外壁面積は約160㎡~224㎡となり、30坪の住宅よりも一回り大きくなります。

30坪の住宅と比較して、主に増加するのは「塗料費」と「施工費」です。塗装面積が広くなる分、必要な塗料の量と、職人が塗装作業にかける時間が増えるためです。足場代も面積に応じて増加しますが、その上昇率は塗料費や施工費に比べると緩やかです。

40坪クラスの住宅になると、デザインにこだわった凹凸の多い家や、大きな窓がある家も増えてきます。複雑な形状は塗装面積を増やすだけでなく、作業の手間も増えるため、人件費が割高になる傾向があります。見積もりを取る際は、塗装面積がどのように算出されているかを確認することが重要です。

50坪の費用相場

50坪(延べ床面積 約165㎡)の住宅になると、費用相場は100万円~150万円程度となり、100万円を超えるケースが一般的になります。外壁面積の目安は、約200㎡~280㎡です。

この規模の住宅は、外壁だけでなく、塗装が必要な付帯部分(雨樋、破風板、雨戸など)も多く、長くなる傾向があります。そのため、付帯部分の塗装費用も総額を押し上げる要因となります。

また、工事全体が大掛かりになるため、工期も3週間~1ヶ月程度と長くなる可能性があります。費用が高額になるからこそ、塗料のグレードを上げて塗り替え回数を減らす(長期的なコストを抑える)といった視点や、信頼できる業者を慎重に選ぶ姿勢がより一層重要になります。

60坪の費用相場

60坪(延べ床面積 約198㎡)の住宅では、費用相場は120万円~180万円程度が目安となります。外壁面積は240㎡を超えることも珍しくなく、塗装工事は大規模なものとなります。

このクラスの住宅では、外壁塗装と同時に屋根塗装を行うケースが多く見られます。足場を共有できるため、屋根塗装を別々に行うよりもトータルコストを大幅に削減できるからです。屋根の面積も広いため、遮熱・断熱効果のある高機能な塗料を選ぶことで、光熱費の削減といった付加価値も期待できます。

費用が150万円を超えることも多いため、予算計画は慎重に行う必要があります。複数の業者から詳細な見積もりを取り、工事内容と費用を徹底的に比較検討することが不可欠です。

70坪以上の費用相場

70坪(延べ床面積 約231㎡)を超える豪邸や二世帯住宅などの場合、費用は140万円以上となり、ケースによっては200万円、300万円を超えることもあります。この規模になると、一般的な相場というものはなくなり、完全に個別見積もりの世界です。

建物の形状、階数、使用する素材、付帯設備の多さなど、あらゆる要素が費用に影響します。高価な輸入建材が使われている場合は、特殊な下地処理や塗料が必要になることもあります。

このような大規模な住宅の塗装では、業者の技術力や管理能力が特に問われます。大規模工事の実績が豊富な業者を選び、長期的な修繕計画の一環として、綿密な打ち合わせを重ねながら工事を進めていくことが成功の鍵となります。

外壁塗装の費用の内訳

外壁塗装の見積書を見ると、「〇〇工事 一式」といった項目が並んでいて、何にいくらかかっているのか分かりにくいと感じることがあるかもしれません。しかし、適正価格かどうかを判断するためには、その内訳を正しく理解することが不可欠です。

外壁塗装の費用は、大きく分けて「塗料費」「足場代」「施工費(人件費)」「その他の諸経費」の4つで構成されています。それぞれの費用が全体の中でどれくらいの割合を占めるのか、一般的な目安は以下の通りです。

- 塗料費:約20~30%

- 足場代:約15~20%

- 施工費(人件費):約30%

- その他の諸経費:約10~20%

この比率を見ると、塗装工事の費用は材料費だけでなく、職人の技術料である「施工費」や、安全確保のための「足場代」が大きなウェイトを占めていることがわかります。ここからは、それぞれの項目について、その内容と費用の決まり方を詳しく見ていきましょう。

塗料費

塗料費は、外壁塗装費用全体の約2~3割を占める項目です。文字通り、塗装に使用する塗料そのものの価格を指します。

この塗料費を大きく左右するのが、塗料の種類(グレード)です。塗料は、主成分となる合成樹脂によって、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素などの種類に分けられます。一般的に、耐久性(耐用年数)が高い塗料ほど価格も高くなります。

- アクリル塗料: 最も安価だが、耐用年数が短い(5~8年)。

- ウレタン塗料: アクリルより耐久性が高く、価格も手頃(8~10年)。

- シリコン塗料: 耐久性と価格のバランスが良く、現在最も人気(10~15年)。

- フッ素塗料: 非常に高い耐久性を誇るが、高価(15~20年)。

どの塗料を選ぶかによって、1㎡あたりの単価が2,000円以上変わることも珍しくありません。例えば、塗装面積が150㎡の住宅の場合、塗料の選択だけで総額が30万円以上変わる計算になります。

必要な塗料の量は、塗装面積と、各塗料メーカーが定めている「規定塗布量(1㎡あたりに何kgの塗料を使うか)」によって決まります。見積書では「〇〇塗料(メーカー名・商品名) 〇缶」といった形で記載されるのが一般的です。

足場代

足場代は、費用全体の約15~20%を占め、塗装工事において絶対に欠かせない費用です。足場は、職人が安全に作業するためだけでなく、塗装の品質を確保するためにも不可欠な存在です。足元が安定することで、丁寧でムラのない塗装が可能になります。

足場代の費用は、以下の計算式で算出されます。

足場代 = 足場架面積(㎡) × 単価(円/㎡)

足場架面積は、実際に足場を組む面積のことで、建物の外周に1mほど足した長さに高さを掛けて計算します。そのため、実際の塗装面積よりも広い面積になります。

足場代の単価相場は、1㎡あたり600円~1,000円程度です。この単価には、足場の部材レンタル料、組み立て・解体作業費、そして塗料や洗浄水が周囲に飛び散るのを防ぐ「飛散防止ネット」の設置費用が含まれているのが一般的です。30坪程度の一般的な住宅であれば、足場代だけで15万円~20万円程度かかる計算になります。一部の業者が「足場代無料」を謳っている場合がありますが、その費用は他の項目に上乗せされている可能性が非常に高いため、注意が必要です。

施工費(人件費)

施工費は、職人の作業に対する対価であり、人件費とも呼ばれます。外壁塗装費用の中で最も大きな割合(約30%)を占める、品質を左右する重要な項目です。施工費は、塗装工事における一連の作業工程ごとに単価が設定されています。

高圧洗浄

塗装作業に入る前の最初の工程です。高圧洗浄機を使って、外壁に付着した長年の汚れ、カビ、コケ、古い塗膜などを徹底的に洗い流します。この作業を丁寧に行わないと、新しい塗料がしっかりと密着せず、早期の剥がれの原因となります。高圧洗浄の単価相場は、1㎡あたり150円~300円程度です。

養生

塗装しない部分(窓、サッシ、ドア、給湯器、植木など)を、ビニールシートやマスキングテープで覆って保護する作業です。非常に地味な作業に見えますが、仕上がりの美しさを決定づける重要な工程です。養生が雑だと、塗料がはみ出して見栄えが悪くなったり、余計な部分を汚してしまったりします。養生の単価相場は、1㎡あたり250円~500円程度です。

下地処理・補修

塗装の耐久性を決める上で、最も重要といっても過言ではないのが下地処理です。外壁のひび割れ(クラック)を埋めたり、古い塗膜の剥がれをケレン(削り落とす作業)で除去したり、サビを落としたりする作業が含まれます。この下地処理をどれだけ丁寧に行うかで、塗装の持ちが全く変わってきます。費用は劣化の度合いによって大きく変動するため、「一式」で計上されることも多いですが、どのような処理を行うのか内容は必ず確認しましょう。

塗装(下塗り・中塗り・上塗り)

外壁塗装は、基本的に「下塗り」「中塗り」「上塗り」の3回塗りが原則です。

- 下塗り: 下地と上塗り塗料を密着させる接着剤のような役割を果たします。下地の劣化状況に合わせて、適切な下塗り材(シーラー、フィラーなど)を選びます。

- 中塗り: 上塗り塗料と同じ塗料を使って塗ります。塗膜に厚みを持たせ、耐久性を高める目的があります。

- 上塗り: 仕上げの塗装です。美観を整え、紫外線や雨風から建物を守る塗膜を完成させます。

この3回塗りを遵守することが、塗料本来の性能を最大限に引き出すために不可欠です。費用は使用する塗料のグレードによって変動しますが、3回塗り合計の単価相場は、1㎡あたり1,800円~5,000円程度です。

その他の諸経費

全体の約1~2割を占めるのが、その他の諸経費です。これには、以下のような費用が含まれます。

- 現場管理費: 工事全体の進捗管理、安全管理などにかかる費用。

- 廃材処理費: 古いコーキング材や養生シートなどの廃棄物処理費用。

- 運搬費: 足場材や塗料などの資材を現場まで運ぶ費用。

- 駐車場代: 現場に駐車スペースがない場合に、近隣のコインパーキングを利用する費用。

- 事務手数料: 書類作成などにかかる費用。

見積書では「諸経費」として一括で計上されることが多いですが、全体の15%を超えるなどあまりに高額な場合は、内訳を確認することをおすすめします。

外壁塗装の費用が変わる要因

これまで坪数別の相場や費用の内訳を見てきましたが、実際には同じ30坪の家であっても、見積もり金額が数十万円単位で変わることがあります。それはなぜでしょうか。ここでは、外壁塗装の費用を変動させる具体的な要因について、さらに詳しく解説します。これらの要因を理解することで、ご自身の家の塗装費用がなぜその金額になるのか、納得感を持って把握できるようになります。

塗料の種類・グレード

外壁塗装の費用を左右する最大の要因は、使用する塗料の種類(グレード)です。 前の章でも触れましたが、塗料は主成分となる樹脂によって耐久性や機能性、そして価格が大きく異なります。

安いアクリル塗料と、高価な無機塗料とでは、1㎡あたりの単価が3,000円以上も変わることがあります。塗装面積150㎡の家なら、塗料費だけで45万円以上の差が生まれる計算です。

ここで重要になるのが「ライフサイクルコスト」という考え方です。初期費用が安い塗料は、耐用年数が短いため、次の塗り替え時期が早く訪れます。一方、初期費用が高い高耐久な塗料は、長期間にわたって塗り替えが不要です。外壁塗装には毎回足場代や施工費がかかるため、長い目で見ると、高価な塗料を選んだ方がトータルの出費を抑えられる場合があります。

例えば、30年間で考えると、耐用年数8年のウレタン塗料では3回(1回目、9年目、18年目、27年目)の塗装が必要になる可能性がありますが、耐用年数15年のフッ素塗料なら1回(1回目、16年目)の塗り替えで済みます。目先の費用だけでなく、将来的なメンテナンス計画も見据えて塗料を選ぶことが、賢い選択といえるでしょう。

外壁材の種類

お住まいの住宅に使われている外壁材の種類も、費用に影響を与える重要な要素です。外壁材によって、塗装前の下地処理や、必要な付帯工事が異なるためです。ここでは、代表的な3つの外壁材について見ていきましょう。

サイディング

現在、日本の戸建て住宅で最も広く普及しているのがサイディング外壁です。セメント質と繊維質を主原料とする「窯業系サイディング」や、軽量で断熱性に優れる「金属系サイディング」などがあります。

サイディング外壁の塗装で特に重要なのが、ボードの継ぎ目や窓サッシ周りを埋めている「コーキング(シーリング)」のメンテナンスです。 コーキングは紫外線や雨風の影響で5年~10年で劣化し、ひび割れや肉やせを起こします。これを放置すると、隙間から雨水が侵入し、雨漏りや構造材の腐食につながる恐れがあります。

そのため、外壁塗装の際には、このコーキングの補修(古いものを撤去して新しく充填する「打ち替え」や、上から重ねて充填する「増し打ち」)がほぼ必須となります。このコーキング工事の費用が、モルタル壁などにはない追加費用として発生します。

モルタル

1990年代以前の住宅に多く見られる、職人がコテで塗り上げて仕上げる湿式の壁材です。サイディングのような継ぎ目がない一体感のある仕上がりが特徴です。

モルタル外壁は、その性質上、建物の揺れや乾燥収縮によってひび割れ(クラック)が発生しやすいという特徴があります。小さなひび割れ(ヘアークラック)であれば塗装で埋まりますが、幅0.3mm以上の構造クラックになると、V字にカットしてシーリング材を充填するといった、より手間のかかる補修が必要になります。このひび割れの数や深刻度によって、下地処理費用が大きく変動します。

また、リシンやスタッコといった凹凸の大きい仕上げ方法の場合、平滑な壁に比べて塗装面積が広くなり、塗料の使用量も多くなる傾向があります。

ALCパネル

ALCは「軽量気泡コンクリート」の略で、軽量ながら断熱性や耐火性に優れた高性能な外壁材です。主に鉄骨造の住宅やビルなどに使用されます。

ALCパネルもサイディングと同様にパネルを張り合わせて施工するため、目地のコーキング補修が必須となります。ALCはパネル自体の厚みがあり、目地の幅や深さもサイディングより大きいため、使用するコーキング材の量も多くなり、費用は高くなる傾向があります。また、ALCパネルは吸水性が高いため、下塗り材の選定や、防水性の高い塗料の選択が重要になります。

家の形状や立地

見落としがちですが、家の形状や立地条件も費用に影響を与えます。

一般的に、正方形や長方形といったシンプルな形状の家よりも、凹凸の多い複雑な形状の家の方が費用は高くなります。 凹凸が多いと、その分外壁の表面積が増え、塗装すべき箇所が増えるためです。また、入り組んだ部分の塗装は手間がかかるため、施工費(人件費)も割高になります。

階数も重要な要素です。同じ坪数でも、2階建てより3階建ての方が建物の高さがあるため、より大規模な足場が必要になり、足場代が高くなります。

さらに、住宅が建っている立地条件も費用を左右することがあります。例えば、隣家との隙間が極端に狭い、敷地が急な坂道になっているといった場合、足場の設置や資材の搬入が通常よりも難しくなり、特殊な作業費が追加で発生する可能性があります。前面道路が狭く、工事車両を置けない場合は、別途駐車場を借りる費用も必要になります。

外壁の劣化状況

外壁の劣化がどれだけ進行しているかも、費用を大きく左右するポイントです。劣化が軽微であれば、標準的な高圧洗浄と下塗りで済みますが、劣化が深刻な場合は、大掛かりな下地処理や補修が必要となり、その分の費用が加算されます。

- チョーキング現象(手で触ると白い粉が付く): 塗膜が劣化している初期サイン。高圧洗浄で粉をしっかり落とす必要があります。

- ひび割れ(クラック): 上述の通り、大きさや深さによって補修方法と費用が変わります。

- 塗膜の剥がれ・膨れ: 劣化がかなり進行している状態。剥がれかかった塗膜をケレン作業で完全に除去する必要があり、手間がかかります。

- カビ・コケの発生: 日当たりの悪い北側や湿気の多い場所に発生しやすい。高圧洗浄に加え、殺菌効果のあるバイオ洗浄が必要になる場合もあります。

定期的なメンテナンスを怠って劣化を放置すればするほど、結果的に塗装時の補修費用が高くついてしまいます。 10年~15年を目安に専門家による点検を受け、適切なタイミングで塗装を行うことが、トータルコストを抑える上で非常に重要です。

【塗料の種類別】費用相場と耐用年数

外壁塗装の費用と耐久性を決定づける最も重要な要素が「塗料選び」です。現在、市場には様々な種類の塗料が出回っており、それぞれに価格、耐用年数、機能性が異なります。ご自身の予算や、どれくらいの期間、建物を保護したいかというライフプランに合わせて最適な塗料を選ぶことが、満足のいく外壁塗装につながります。

ここでは、現在主流となっている塗料の種類別に、それぞれの特徴、耐用年数の目安、そして1㎡あたりの費用相場(下塗り・中塗り・上塗りの3回塗り合計)を詳しく解説します。

以下の表は、各塗料の性能と価格を比較したものです。塗料選びの際の参考にしてください。

| 塗料の種類 | 耐用年数の目安 | 費用相場(円/㎡) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| アクリル塗料 | 5~8年 | 1,400~1,800円 | 安価で発色が良いが、耐久性が低い。DIYや短期的な塗り替え向け。 |

| ウレタン塗料 | 8~10年 | 1,800~2,500円 | 密着性が高く柔らかい。付帯部(雨樋など)の塗装にも適している。 |

| シリコン塗料 | 10~15年 | 2,300~3,500円 | コストと性能のバランスが良く、現在の主流。汚れにくく、耐候性が高い。 |

| ラジカル塗料 | 12~16年 | 2,500~4,000円 | 劣化因子「ラジカル」を抑制。シリコン以上の耐久性を期待できる。 |

| フッ素塗料 | 15~20年 | 3,800~4,800円 | 非常に高い耐久性と防汚性。塗り替え頻度を減らしたい場合に最適。 |

| 無機塗料 | 20~25年 | 4,200~5,500円 | 最高クラスの耐久性。燃えにくく、カビやコケにも強い。 |

アクリル塗料

アクリル樹脂を主成分とする塗料です。最大のメリットは価格の安さにあり、他の塗料に比べて費用を大幅に抑えることができます。また、発色が良く、色のバリエーションも豊富です。

しかし、最大のデメリットは耐用年数が5~8年と非常に短い点です。紫外線や雨風に弱く、塗膜の劣化が早いため、頻繁な塗り替えが必要になります。塗り替えのたびに足場代や施工費がかかることを考えると、長期的なコストパフォーマンスは決して良いとはいえません。そのため、現在では戸建て住宅の外壁全体に使われることは少なくなり、頻繁にデザインを変えたい店舗や、数年以内に取り壊す予定の建物など、限定的な用途で使われることがほとんどです。

ウレタン塗料

ウレタン樹脂を主成分とする塗料です。かつては外壁塗装の主流でしたが、より高性能なシリコン塗料が登場したことで、その座を譲りました。

ウレタン塗料の特徴は、塗膜が柔らかく密着性に優れていることです。そのため、雨樋や破風板、雨戸といった、細かで動きのある「付帯部分」の塗装に適しています。価格もシリコン塗料よりは安価なため、外壁はシリコン、付帯部はウレタンといった形で使い分けるケースも多く見られます。耐用年数は8~10年と、アクリルよりは長いものの、現在の基準ではやや物足りない印象です。

シリコン塗料

シリコン樹脂を主成分とする塗料で、現在の外壁塗装において最もスタンダードな選択肢と言えます。多くの塗装業者が標準プランとして採用しており、豊富な実績があります。

最大の魅力は、10~15年という十分な耐用年数を持ちながら、価格が手頃であるというコストパフォーマンスの高さにあります。塗膜には適度な硬さと弾力があり、紫外線や雨風に対する抵抗力(耐候性)も優れています。また、汚れを雨で洗い流す「セルフクリーニング機能」を持つ製品も多く、長期間にわたって美観を保ちやすいのも人気の理由です。どの塗料を選べば良いか迷った場合、まずはシリコン塗料を基準に検討するのが良いでしょう。

ラジカル塗料

ラジカル塗料は、比較的新しいタイプの高機能塗料です。特定の樹脂を指すのではなく、「ラジカル制御型酸化チタン」という顔料を含む塗料の総称です。

塗料の色を出す顔料(酸化チタン)は、紫外線に当たることで塗膜を劣化させるエネルギー「ラジカル」を発生させます。ラジカル塗料は、このラジカルの発生を抑制する特殊な技術により、塗膜の劣化を防ぎ、長寿命化を実現したものです。

一般的にシリコン塗料をベースに作られていることが多く、価格はシリコン塗料と同等か、少し高いくらいでありながら、耐用年数は12~16年とフッ素塗料に迫る性能を発揮します。コストを抑えつつ、できるだけ長持ちさせたいというニーズに応える、非常にバランスの取れた選択肢として近年人気が高まっています。

フッ素塗料

フッ素樹脂を主成分とする、非常に高性能な塗料です。その優れた耐久性から、東京スカイツリーのような大型の建造物や、橋梁、航空機などにも採用されています。

最大のメリットは、15~20年という圧倒的な耐用年数の長さです。紫外線に非常に強く、長期間にわたって色あせや劣化が起こりにくいのが特徴です。また、塗膜の表面が非常に滑らかで、汚れが付着しにくく、付着しても雨で流れ落ちやすいという高い防汚性も兼ね備えています。

デメリットは、初期費用が非常に高いことです。しかし、塗り替えの回数を大幅に減らせるため、「ライフサイクルコスト」の観点では、シリコン塗料を2回塗るよりも安くなる場合があります。将来的なメンテナンスの手間や費用をできるだけかけたくないという方におすすめの塗料です。

無機塗料

セラミックやケイ素といった無機物を主成分とし、これに有機樹脂を配合したハイブリッド塗料です。現在の住宅用塗料の中では最高クラスの性能を誇ります。

無機物は紫外線で劣化しないため、耐用年数は20~25年と非常に長く、半永久的とも言われます。 塗膜が非常に硬く、燃えにくい(不燃性)、カビやコケが発生しにくいといった多くのメリットがあります。

一方で、デメリットも存在します。まず、価格が最も高価であること。そして、塗膜が非常に硬いために、建物の揺れに追従できず、ひび割れ(クラック)が起こりやすいという点が挙げられます。そのため、ひび割れの起きやすいモルタル壁などには不向きな場合があります。また、比較的新しい塗料であるため、施工実績が豊富な業者が限られるという点も考慮が必要です。

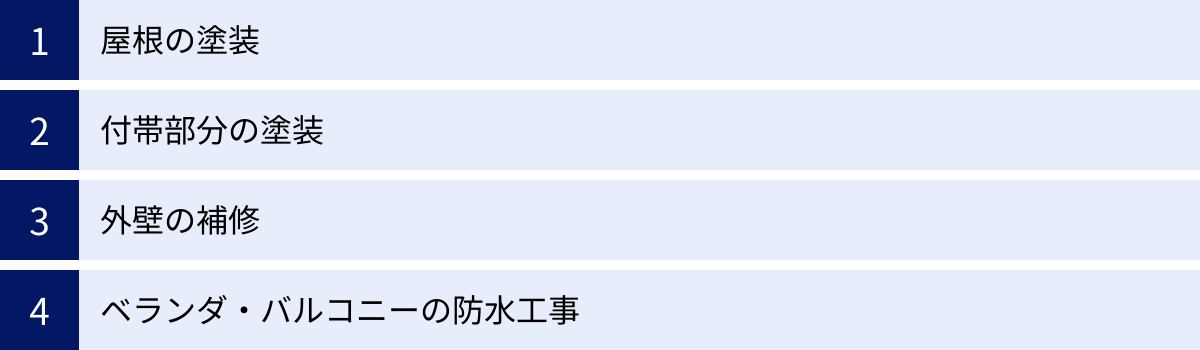

追加費用がかかる可能性がある工事

外壁塗装の見積もりを依頼した際、基本的な塗装工事以外に、いくつかの追加工事を提案されることがあります。これらは、お住まいの状態や、ご自身の希望によって必要となる工事です。事前にどのような追加工事があるのかを知っておくことで、予算計画が立てやすくなり、業者からの提案内容もスムーズに理解できます。ここでは、外壁塗装と同時に行われることの多い、代表的な追加工事について解説します。

屋根の塗装

外壁塗装と同時に検討される追加工事の筆頭が、屋根の塗装です。 屋根は、外壁以上に紫外線や雨風に直接さらされる過酷な環境にあるため、外壁とほぼ同じか、それよりも早く劣化が進行します。

外壁塗装と屋根塗装を同時に行う最大のメリットは、費用の大幅な節約にあります。塗装工事で費用の大きな割合を占める「足場代」は、外壁塗装でも屋根塗装でも必須です。もし別々のタイミングで工事を行うと、その都度、十数万円かかる足場代を支払わなければなりません。しかし、同時に工事を行えば、足場は一度設置するだけで済み、その費用をまるごと節約できるのです。

屋根塗装単体での費用相場は、一般的なスレート屋根(コロニアル、カラーベスト)の場合で40万円~80万円程度ですが、外壁塗装と同時に行う場合の追加費用は、20万円~50万円程度で済むことが多く、非常にお得です。外壁の塗り替えを検討する際は、必ず屋根の状態も専門家に点検してもらい、同時に塗装する必要があるかどうかを確認することをおすすめします。

付帯部分の塗装

外壁や屋根以外にも、住宅には塗装が必要な「付帯部分」が数多く存在します。これらも外壁と同様に経年で劣化するため、外壁塗装のタイミングで一緒に塗り替えるのが一般的です。付帯部分を塗装せずに外壁だけを綺麗にすると、古い部分の傷みがかえって目立ってしまい、仕上がりの満足度が下がってしまうこともあります。

雨樋

屋根に降った雨水を集めて地上に排水する重要な役割を担っています。素材は塩化ビニル製のものが多く、紫外線によって硬化し、割れやすくなります。塗装することで、素材を保護し、耐久性を高めることができます。費用は、長さ(m)あたりで計算され、単価相場は800円~1,500円/m程度です。

軒天・破風板

- 軒天(のきてん): 屋根の裏側、軒下の天井部分です。湿気が溜まりやすく、カビが発生したり、素材が剥がれたりすることがあります。

- 破風板(はふいた): 屋根の側面(妻側)の端に取り付けられた板です。雨風が直接当たるため、劣化しやすい部分です。

これらの部分を塗装することで、美観を向上させるとともに、雨水の侵入を防ぎ、建物の構造体を保護します。費用相場は、それぞれ900円~2,000円/m程度です。

雨戸・シャッター

金属製のものが多く、放置するとサビが発生したり、塗膜が剥がれたりします。塗装することで、サビの進行を防ぎ、スムーズな開閉を維持します。シャッターの場合は、収納するボックス(シャッターボックス)も塗装対象となります。費用相場は、雨戸一枚あたり2,000円~4,000円程度です。

外壁の補修

外壁の劣化が進行している場合、塗装を施す前に適切な補修を行う必要があります。この補修作業を怠ると、いくら高価な塗料を塗っても、すぐに不具合が発生してしまいます。

ひび割れ(クラック)補修

外壁に発生したひび割れを補修する作業です。

- ヘアークラック(幅0.3mm未満): 髪の毛ほどの細いひび割れ。比較的軽微なため、下塗り材を刷り込んで埋める程度の処理で済むことが多いです。

- 構造クラック(幅0.3mm以上): 構造内部にまで影響が及ぶ可能性のある深刻なひび割れ。ひび割れに沿ってU字型にカッターで溝を掘り(Uカット)、そこにシーリング材を充填してから塗装するなど、より手間のかかる補修が必要です。

費用はひび割れの大きさや数、補修方法によって大きく異なり、数千円から数万円かかります。

コーキング(シーリング)の打ち替え・増し打ち

サイディング外壁のメンテナンスで最も重要な工事です。ボード間の継ぎ目にあるゴム状の素材(コーキング)を補修します。

- 打ち替え: 既存の古いコーキングをカッターで全て撤去し、新しいコーキング材を充填する方法。最も確実で推奨される工法です。費用相場は900円~1,500円/m程度。

- 増し打ち: 既存のコーキングの上から、新しいコーキング材を重ねて充填する方法。撤去の手間がない分、費用は安くなりますが(500円~1,000円/m程度)、既存のコーキングの劣化が激しい場合は十分な耐久性が得られません。主に窓サッシ周りなど、撤去が難しい箇所に用いられます。

サイディング外壁の家では、このコーキング補修費用が10万円~20万円程度かかるのが一般的です。

ベランダ・バルコニーの防水工事

ベランダやバルコニーの床は、雨漏りを防ぐために防水層が施工されています。この防水層も経年で劣化するため、トップコート(表面の保護塗料)の塗り替えや、防水層自体の再施工が必要になることがあります。

外壁塗装で足場を組んでいるタイミングで防水工事も行えば、足場を有効活用できます。工事の種類は、トップコートの塗り替え(数万円~)から、ウレタン防水層の再施工(十数万円~)まで様々で、劣化状況によって費用は大きく変わります。床面にひび割れや水たまりが見られる場合は、業者に点検を依頼しましょう。

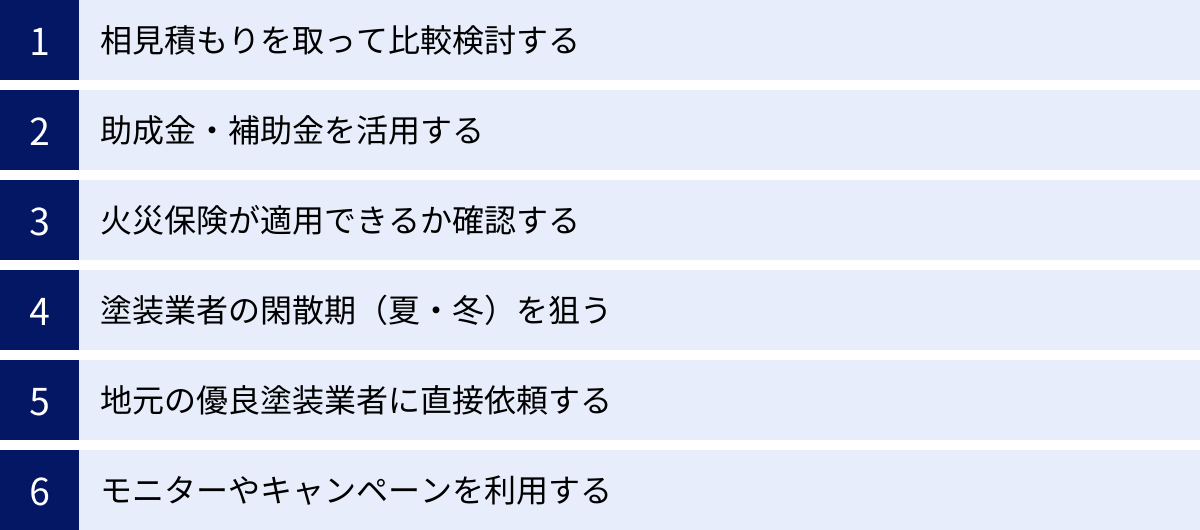

外壁塗装の費用を安く抑える6つの方法

外壁塗装は高額な出費だからこそ、「少しでも安く、でも品質は落としたくない」と考えるのは当然のことです。ここでは、悪徳業者に騙されることなく、賢く費用を抑えるための具体的な方法を6つご紹介します。これらの方法を実践することで、適正価格で満足のいく塗装工事を実現できる可能性が高まります。

① 相見積もりを取って比較検討する

外壁塗装の費用を適正化するために、最も重要かつ効果的な方法が「相見積もり」です。 相見積もりとは、複数の業者から同じ条件で見積もりを取り、その内容を比較検討することです。

最低でも3社程度の業者に見積もりを依頼しましょう。1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか、提示された工事内容が適切なのかを客観的に判断できません。複数の見積もりを比較することで、ご自身の家の塗装工事における費用相場が見えてきます。

ただし、単純に合計金額が一番安い業者を選ぶのは危険です。価格だけでなく、以下の点も必ず比較してください。

- 見積もりの詳細度: 「一式」などの曖昧な表現が少なく、各工程の単価や数量が明記されているか。

- 使用する塗料: メーカー名や商品名が具体的に記載されているか。

- 提案内容: 家の劣化状況を的確に把握し、適切な補修方法を提案してくれているか。

- 保証内容: 施工後の保証やアフターフォローは充実しているか。

これらの項目を総合的に判断し、最も信頼できる業者を選ぶことが、結果的にコストパフォーマンスの高い工事につながります。

② 助成金・補助金を活用する

お住まいの自治体によっては、住宅リフォームに関する助成金や補助金の制度を用意している場合があります。外壁塗装もその対象となることがあり、活用できれば数万円から、場合によっては10万円以上の費用を補助してもらえる可能性があります。

特に、遮熱・断熱効果のある省エネ塗料を使用する工事を対象とした助成金制度が多く見られます。これは、住宅のエネルギー効率を高め、CO2排出量を削減することを目的としています。もし遮熱・断熱塗料の使用を検討しているなら、お住まいの自治体に該当する制度がないか、必ず確認してみましょう。

ただし、助成金には予算の上限があり、申請期間も限られているため、先着順で締め切られてしまうことがほとんどです。塗装を計画し始めたら、できるだけ早い段階で情報収集を始めることが重要です。

③ 火災保険が適用できるか確認する

台風、強風、雪、雹(ひょう)などの自然災害によって外壁に損害を受けた場合、ご加入の火災保険が適用され、修理費用が補償される可能性があります。

例えば、「台風で飛んできた物が当たって外壁がへこんだ」「大雪の重みで雨樋が変形した」といったケースが対象となります。保険が適用されれば、自己負担額を大幅に軽減できるかもしれません。

ただし、経年劣化によるひび割れや色あせは、自然災害による損害ではないため、保険の対象外です。あくまで突発的な自然災害が原因である場合に限られます。最近、「火災保険を使えば自己負担ゼロで塗装できます」と営業してくる業者もいますが、安易に契約するのは危険です。保険申請の代行を謳い、高額な手数料を請求したり、不要な工事まで勧めてきたりするトラブルも報告されています。まずはご自身で保険会社や代理店に連絡し、補償の対象となるかを確認することから始めましょう。

④ 塗装業者の閑散期(夏・冬)を狙う

塗装業界には、工事の依頼が集中する「繁忙期」と、比較的依頼が少ない「閑散期」があります。

- 繁忙期: 気候が安定していて作業しやすい春(3~5月)と秋(9~11月)

- 閑散期: 梅雨や猛暑で作業が制限される夏(6~8月)と、寒さや雪で作業が難しい冬(12~2月)

この閑散期を狙って工事を依頼すると、価格交渉がしやすくなる可能性があります。 業者側も仕事量を確保したいため、通常期よりも値引きに応じてくれることがあるのです。

ただし、デメリットも理解しておく必要があります。夏場は夕立による作業中断、冬場は気温や湿度の条件(気温5℃以下、湿度85%以上では塗装不可)による工期の遅延リスクが高まります。工期に余裕があり、多少の遅れを許容できるのであれば、閑散期を狙うのは有効な選択肢の一つです。

⑤ 地元の優良塗装業者に直接依頼する

外壁塗装を依頼できる先は、地元の塗装専門店のほか、大手ハウスメーカーやリフォーム会社、工務店など様々です。ここで費用を抑えるという観点から注目したいのが、地元の塗装専門店に直接依頼するという方法です。

大手ハウスメーカーやリフォーム会社に依頼した場合、実際に施工するのは下請けや孫請けの塗装業者であることがほとんどです。その際、元請けの会社は下請け業者に支払う工事費に、自社の利益や経費として「中間マージン」を上乗せします。この中間マージンは、工事費の20~30%にもなることがあります。

一方、地元の塗装専門店に直接依頼すれば、この中間マージンが発生しません。その分、同じ品質の工事をより安価に実現できる可能性が高まります。また、直接施工する職人と打ち合わせができるため、要望が伝わりやすいというメリットもあります。

⑥ モニターやキャンペーンを利用する

塗装業者によっては、自社の広告宣伝のために、特定の条件で割引を行うことがあります。

- モニター制度: 施工中や施工後の写真をホームページやチラシに掲載させてもらうことを条件に、工事費用を割引く制度。

- キャンペーン: 閑散期対策や、特定塗料の販売促進などを目的とした期間限定の割引。

これらの制度をうまく利用できれば、通常よりもお得に工事ができます。ただし、注意も必要です。「モニター価格」や「キャンペーン価格」を謳い文句に、実際には高額な契約を迫る悪徳業者も存在します。「今だけ」「あなただけ」といった言葉で契約を急かすような場合は、一度立ち止まって冷静に検討することが大切です。割引後の価格が、相見積もりで得た相場価格とかけ離れていないかを確認しましょう。

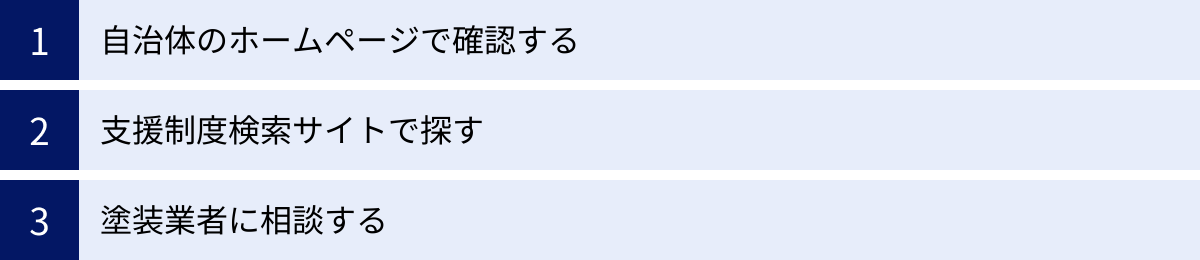

外壁塗装で使える助成金・補助金の探し方

前の章で費用を抑える方法の一つとしてご紹介した「助成金・補助金制度」。しかし、「具体的にどうやって探せばいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。ここでは、ご自身のお住まいの地域で利用できる助成金・補助金を見つけるための、3つの具体的な方法をご紹介します。条件に合致すれば工事費用の一部が補助される大変お得な制度ですので、ぜひ積極的に探してみましょう。

お住まいの自治体のホームページで確認する

最も確実で基本的な探し方は、ご自身がお住まいの市区町村の公式ホームページを確認する方法です。

多くの場合、助成金・補助金に関する情報は「くらし」「住まい」「環境」といったカテゴリーのページに掲載されています。ホームページ内の検索窓で「外壁塗装 助成金」「リフォーム 補助金」「省エネ 補助金」といったキーワードで検索してみるのが手っ取り早いでしょう。

制度の名称は自治体によって様々で、「住宅リフォーム促進事業」「エコリフォーム補助金」「省エネルギー住宅改修補助」など多岐にわたります。外壁塗装が直接の対象でなくても、「省エネ改修」の一環として、遮熱・断熱塗料を使用する塗装工事が補助対象に含まれているケースは少なくありません。

助成金制度は、年度ごとに予算や内容、申請期間が定められています。 新年度が始まる4月頃に情報が更新されることが多いので、こまめにチェックすることが重要です。もしホームページで見つけにくい場合は、自治体の担当部署(建築指導課、環境政策課、商工課など)に直接電話で問い合わせてみるのも確実な方法です。

地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイトで探す

個別に自治体のホームページを調べるのが大変な場合に、非常に便利なツールがあります。それは、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が運営する「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」です。

(参照:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 公式サイト)

このサイトでは、全国の地方公共団体が実施している住宅リフォーム関連の支援制度を、横断的に検索できます。

- お住まいの都道府県・市区町村を選択

- リフォームの工事内容(例:「外壁の塗り替え」「断熱改修」など)を選択

これらの条件を指定して検索するだけで、利用可能な制度の有無や、その概要、問い合わせ先などを一覧で確認できます。最新の情報が反映されているとは限らないため、このサイトで当たりをつけた後、最終的には必ず各自治体の公式発表を確認するようにしましょう。それでも、全国の制度を網羅的に探せるため、情報収集の第一歩として非常に有効な手段です。

塗装業者に相談する

地域に根ざした優良な塗装業者は、地元の助成金・補助金制度について詳しい情報を持っていることが多いです。

彼らは日頃から多くのリフォーム工事を手掛けており、どの顧客がどのような制度を利用したかといった実績やノウハウを蓄積しています。見積もりを依頼する際に、「この地域で使える助成金はありますか?」と相談してみましょう。

業者によっては、制度の紹介だけでなく、煩雑な申請手続きのサポートや代行を行ってくれる場合もあります。ただし、業者に任せきりにするのではなく、自分自身でも制度の要綱(対象者、対象工事、補助金額、申請期間など)をしっかりと読み込み、内容を理解しておくことが重要です。

注意点として、助成金の利用を前提に、不要な高額工事を勧めてくるような業者には警戒が必要です。あくまで業者からの情報は参考とし、最終的な判断は自分で行うという姿勢を忘れないようにしましょう。信頼できる業者であれば、施主の負担を少しでも軽くしようと、親身に情報提供してくれるはずです。

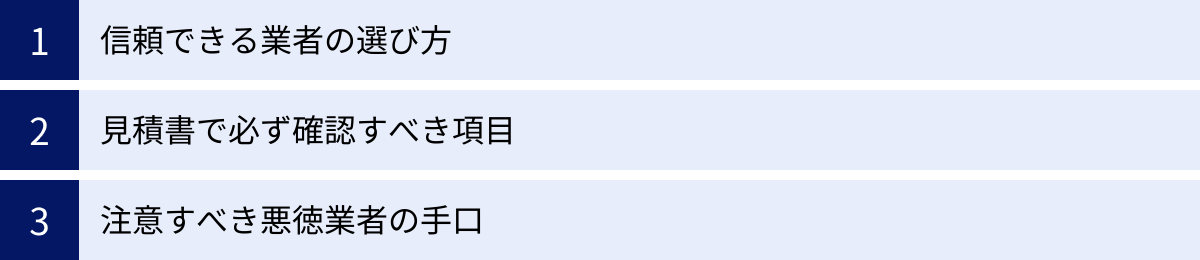

費用で失敗しないための業者選びと見積もりのチェックポイント

外壁塗装の成否は、業者選びで9割が決まると言っても過言ではありません。いくら費用相場を理解し、高価な塗料を選んでも、施工する業者の技術力が低ければ、その性能は十分に発揮されません。ここでは、高額な費用を払って後悔しないために、信頼できる優良業者を見極める方法と、悪徳業者を避けるための見積書チェックポイントを徹底的に解説します。

信頼できる業者の選び方

数多くの塗装業者の中から、安心して工事を任せられる一社を見つけるには、いくつかの客観的な判断基準があります。価格だけでなく、以下のポイントを総合的に評価して業者を選びましょう。

建設業許可や塗装技能士の資格を持っているか

業者の信頼性や技術力を測る一つの指標が、公的な許可や資格の有無です。

- 建設業許可: 消費税込みで500万円以上の塗装工事を請け負う場合に、都道府県知事または国土交通大臣から受けなければならない許可です。この許可を得るには、経営経験や技術者の在籍など、一定の要件をクリアする必要があります。軽微な工事(500万円未満)では必須ではありませんが、許可を持っていることは、企業の安定性や信頼性の証となります。

- 塗装技能士: 塗装に関する知識と技術を証明する国家資格です。1級、2級などがあり、特に1級は7年以上の実務経験が必要な難関資格です。資格を持つ職人が在籍していることは、高い技術力を持っていることの裏付けになります。

これらの許可や資格は、業者のホームページや会社概要で確認できることが多いです。見積もり時に提示を求めてみるのも良いでしょう。

施工実績が豊富か

その業者が、これまでどのような工事を手掛けてきたかを確認することも重要です。 業者のホームページにある施工事例集をチェックしましょう。

見るべきポイントは、単に件数が多いかどうかだけではありません。自分と同じような築年数、外壁材、大きさの住宅の施工実績があるかを確認してください。類似のケースを数多く手掛けていれば、家の特性や起こりうる問題を熟知しており、適切な施工が期待できます。写真付きで、施工前・施工中・施工後の様子が詳しく紹介されていると、仕事の丁寧さが伝わってきます。

保証やアフターフォローが充実しているか

塗装工事は、完了したら終わりではありません。万が一、施工後に不具合(塗膜の剥がれなど)が発生した場合に、きちんと対応してくれるかどうかが重要です。

そのためには、業者独自の「自社保証(施工保証)」の有無と、その内容を必ず確認してください。

- 保証期間: 塗料の耐用年数に応じて、5年、7年、10年といった保証期間が設定されているか。

- 保証内容: どのような不具合が保証の対象になるのか、書面(保証書)で明確に示されているか。

また、「施工後1年、3年、5年目に定期点検に伺います」といった、アフターフォローの体制が整っている業者は、自社の施工品質に自信があり、顧客と長期的な関係を築こうとしている証拠であり、信頼性が高いと言えます。

見積書で必ず確認すべき項目

相見積もりで複数の見積書が手元に集まったら、いよいよ比較検討です。詳細で誠実な「良い見積書」と、大雑把で不誠実な「悪い見積書」を見分けるための、4つの重要なチェックポイントをご紹介します。

塗装面積が正確に記載されているか

見積もりの根幹となる塗装面積が、「一式」ではなく、単位(㎡)と数量で具体的に記載されているかは、最も基本的なチェックポイントです。優良な業者は、実際に建物を計測(実測)した上で、正確な塗装面積を算出します。「外壁塗装 〇〇㎡」「軒天 〇〇㎡」といったように、部位ごとに面積が記載されているのが理想です。面積の算出根拠(例:「自社実測値に基づく」など)が書かれていると、さらに信頼性が高まります。

塗料のメーカー名・商品名が明記されているか

「シリコン塗料」「フッ素塗料」といった塗料の種類だけでなく、「メーカー名」と「商品名」まで具体的に記載されているかを必ず確認してください。例えば、「日本ペイント パーフェクトトップ」のようにです。

同じシリコン塗料でも、メーカーや商品によって価格や性能は異なります。商品名が明記されていれば、契約通りの塗料が使われるかを後から確認できますし、その塗料の性能を自分で調べることもできます。曖昧な記載は、グレードの低い安価な塗料にすり替えられるリスクもゼロではありません。

「一式」などの曖昧な表現が多くないか

見積書の中に「〇〇工事 一式」という表現が多用されている場合は注意が必要です。特に「下地処理費 一式」「付帯部塗装 一式」「諸経費 一式」といった項目は、どのような作業が含まれているのかが不明瞭です。

もちろん、細かな作業をまとめて「一式」とすることはありますが、あまりに多い場合は、不必要な費用が上乗せされていたり、逆に必要な作業が含まれていなかったりする可能性があります。「この『一式』には、具体的にどのような作業が含まれていますか?」と質問し、内訳を明確にしてもらいましょう。誠実な業者であれば、丁寧に説明してくれるはずです。

3回塗りの工程が記載されているか

外壁塗装の基本は「下塗り」「中塗り」「上塗り」の3回塗りです。この3つの工程が、見積書や仕様書にきちんと明記されているかを確認してください。それぞれの工程で使用する塗料名が記載されていれば、なお良いでしょう。

見積書に「上塗り2回仕上げ」とだけ書かれている場合、下塗りを省略する手抜き工事につながる恐れがあります。3回塗りは、塗料の性能を最大限に引き出し、塗装を長持ちさせるための大原則です。この基本が守られているかを確認することは、品質を担保する上で非常に重要です。

注意すべき悪徳業者の手口

最後に、契約を避けるべき悪徳業者がよく使う手口を知っておきましょう。これらのサインを見つけたら、その業者との契約は慎重に判断すべきです。

「足場代無料」のからくり

「今だけ足場代を無料にします!」というキャンペーンは、非常に魅力的に聞こえます。しかし、本来15万円~20万円かかる足場代が、タダになることは絶対にありえません。 無料と謳っている分は、塗料代や施工費など、他の項目に上乗せされているか、あるいは必要な作業工程を省くことでコストを削減しているかのどちらかです。これは典型的な客寄せの手口であり、最終的な支払総額は適正価格と変わらないか、むしろ高くなることさえあります。

大幅な値引きをアピールしてくる

最初の見積もりで200万円という高額な金額を提示し、「今日契約してくれるなら、特別に50万円値引きして150万円にします」といったように、大幅な値引きをアピールしてくる業者には注意が必要です。これは、契約を取りたいがために、最初から不当に高い価格を設定している可能性が高い手口です。本当に顧客のためを思うなら、最初から適正な価格で見積もりを提示するはずです。

契約を急かしてくる

「このキャンペーンは今日までです」「この後、他の現場の契約が入ってしまいそうなので、今決めてくれないと…」などと、様々な理由をつけて契約を急かしてくるのは、悪徳業者の常套手段です。これは、施主に他の業者と比較検討させたり、冷静に考える時間を与えたりしないための手口です。外壁塗装は高額な契約です。その場で決断を迫るような業者とは、決して契約してはいけません。

まとめ:適正価格で外壁塗装するために相場を知ることが重要

今回は、外壁塗装の費用について、坪数別の相場から費用の内訳、価格の変動要因、そして費用を賢く抑える方法まで、幅広く解説してきました。

この記事の要点を改めてまとめます。

- 外壁塗装の全国的な費用相場は、一般的な戸建て住宅(30坪程度)で60万円~150万円が目安です。

- 費用は、「坪数(塗装面積)」「塗料のグレード」「外壁材の種類」「劣化状況」など、様々な要因によって変動します。

- 費用の内訳は主に「塗料費」「足場代」「施工費(人件費)」「諸経費」で構成され、特に施工費と足場代が大きな割合を占めます。

- 費用を賢く抑えるには、「相見積もり」「助成金の活用」「火災保険の確認」「地元の優良業者への依頼」などが有効です。

- 業者選びでは、価格だけでなく「資格の有無」「施工実績」「保証・アフターフォロー」を重視し、見積書では「塗装面積」「塗料名」「3回塗り」などの記載を必ず確認することが重要です。

外壁塗装は、決して安い買い物ではありません。だからこそ、事前にしっかりと費用相場を把握し、ご自身の家の適正価格を知ることが、何よりも大切になります。相場という「ものさし」を持つことで、業者の見積もりが妥当かどうかを判断でき、悪徳業者の甘い言葉に騙されるリスクを格段に減らすことができます。

そして、最も重要なのは、信頼できるパートナーとなる塗装業者を見つけることです。複数の業者と実際に会い、話を聞き、提案内容や見積もりをじっくり比較検討する。この手間を惜しまないことが、最終的に「やってよかった」と思える満足のいく外壁塗装につながります。

この記事で得た知識を元に、ぜひご自身の目で、耳で、納得のいく業者を選び、大切な住まいを美しく、そして強く生まれ変わらせてください。