住宅の「顔」とも言える外壁。その印象を大きく左右するのが「外壁材」です。外壁材は、単に家の見た目を美しくするだけでなく、雨風や紫外線といった過酷な自然環境から建物を守り、快適な室内環境を維持するという重要な役割を担っています。

しかし、外壁材には窯業系サイディング、金属系サイディング、モルタル、タイルなど非常に多くの種類が存在し、それぞれデザイン、耐久性、機能性、そして費用が大きく異なります。これから新築を建てる方や、リフォームで外壁の一新を検討している方にとって、どの外壁材を選べば良いのかは非常に悩ましい問題でしょう。

「デザインは気に入っているけれど、メンテナンスが大変そう…」

「初期費用は安いけれど、後々の修理費が高くつかないだろうか?」

「断熱性や防音性も重視したいけれど、どの素材が優れているのだろう?」

このような疑問や不安を解消し、ご自身のライフスタイルや予算、そして住まいに最適な外壁材を見つけるためには、それぞれの特徴を正しく理解し、比較検討することが不可欠です。

この記事では、現在主流となっている8種類の外壁材について、そのメリット・デメリット、価格相場、耐用年数などを徹底的に比較・解説します。さらに、後悔しないための選び方のポイントや目的別のおすすめ、メンテナンス方法、そして主要な外壁材メーカーの特徴まで、専門的な知見を交えながら網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、数ある選択肢の中から自信を持って「我が家に最適な外壁材」を選び出すための、確かな知識と判断基準が身につきます。 理想の住まいを実現するための第一歩として、ぜひじっくりとお読みください。

目次

外壁材とは

そもそも「外壁材」とは、建物の最も外側、つまり外壁の表面を覆う仕上げ材のことを指します。外壁は、柱や梁といった構造躯体、その外側の下地材、そして一番外側に位置する外壁材という多層構造で成り立っています。この外壁材が、私たちの暮らしを守る最前線の防衛ラインであり、住まいの性能と寿命を決定づける重要な要素なのです。

外壁材が担う役割は、大きく分けて以下の3つです。

- 建物の保護: 外壁材の最も基本的な役割は、建物の構造躯体を外部環境から保護することです。日々降り注ぐ紫外線、激しい雨風、冬の積雪や凍結など、建物は常に過酷な自然環境に晒されています。外壁材がこれらの外的要因をシャットアウトすることで、構造材の腐食や劣化を防ぎ、家の強度と耐久性を維持します。もし外壁材がなければ、建物は瞬く間に傷み、寿命は著しく短くなってしまうでしょう。

- 美観・デザイン性の向上: 外壁は住宅の第一印象を決める「顔」です。外壁材の色や質感、デザインによって、住まいの外観はモダンにも、ナチュラルにも、重厚にも変化します。自分の理想とする住まいのイメージを具現化する上で、外壁材選びは非常に重要なプロセスです。また、街並みとの調和を考えたデザインにすることで、住まいの価値をさらに高めることもできます。

- 付加機能による快適性の向上: 近年の外壁材は、建物を保護するだけでなく、暮らしをより快適にするための様々な機能を持っています。

- 断熱性: 外壁材自体の断熱性能や、断熱材と一体化した製品を選ぶことで、外気の影響を抑え、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を保ちます。これにより冷暖房効率が向上し、光熱費の削減にも繋がります。

- 防音性・遮音性: 素材の特性や構造により、外部からの騒音(車の音や近隣の生活音など)が室内に伝わるのを軽減したり、逆に室内の音(楽器の演奏音や子供の声など)が外に漏れるのを防いだりします。

- 耐火性: 火災が発生した際に、燃え広がりにくく、隣家への延焼を防ぐ性能です。建築基準法で定められた防火地域・準防火地域では、一定の耐火性能を持つ外壁材の使用が義務付けられています。

- 防汚性: 表面に特殊なコーティングを施すことで、雨水で汚れを洗い流す「セルフクリーニング機能」を持つ外壁材もあります。これにより、長期間にわたって美観を維持し、メンテナンスの手間を軽減できます。

このように、外壁材は単なる「壁の材料」ではありません。住まいの寿命、デザイン、快適性、そして資産価値そのものを左右する、家づくりにおける極めて重要な選択なのです。だからこそ、それぞれの素材の特性を深く理解し、長期的な視点を持って慎重に選ぶ必要があります。次の章からは、具体的な外壁材の種類とその特徴を詳しく見ていきましょう。

主な外壁材の種類8選

現在、日本の住宅で採用されている主な外壁材は8種類に大別されます。それぞれに異なる特徴があり、一長一短です。ここでは、各外壁材の概要、メリット・デメリット、価格相場、耐用年数を詳しく解説します。ご自身の希望や条件と照らし合わせながら、比較検討してみてください。

| 外壁材の種類 | 主な原料 | 特徴 | 初期費用(m²単価) | 耐用年数(本体) | メンテナンス周期 |

|---|---|---|---|---|---|

| ① 窯業系サイディング | セメント、繊維質 | デザイン豊富、耐火性、国内シェアNo.1 | 3,000円~10,000円 | 30~40年 | 10~15年(塗装・シーリング) |

| ② 金属系サイディング | ガルバリウム鋼板など | 軽量、断熱性、スタイリッシュな外観 | 4,000円~12,000円 | 30~40年 | 10~20年(塗装) |

| ③ 樹脂系サイディング | 塩化ビニル樹脂 | 軽量、耐候性、耐塩害性、シーリング不要 | 4,000円~9,000円 | 30~50年 | 基本的に不要(部分補修) |

| ④ 木質系サイディング | 天然木 | 自然な風合い、断熱性、経年変化を楽しめる | 5,000円~15,000円 | 20~40年 | 5~10年(塗装) |

| ⑤ ALCパネル | セメント、珪石など | 軽量、高断熱性、高耐火性、高防音性 | 6,000円~12,000円 | 50~60年 | 10~15年(塗装・シーリング) |

| ⑥ モルタル | セメント、砂、水 | 意匠性が高い、継ぎ目がない、高耐火性 | 2,000円~8,000円 | 30~50年 | 8~12年(塗装) |

| ⑦ タイル | 粘土、石材 | 高級感、高耐久性、メンテナンス性が高い | 8,000円~25,000円 | 40年以上 | 10~15年(目地補修) |

| ⑧ 塗り壁 | 漆喰、珪藻土など | 自然素材、調湿性、独特の風合い | 4,000円~10,000円 | 20~50年 | 10~20年(塗り替え) |

※上記費用・年数はあくまで目安であり、使用する製品のグレード、施工方法、立地環境によって変動します。

① 窯業系サイディング

窯業(ようぎょう)系サイディングは、セメントを主原料に、繊維質原料(木質繊維など)を混ぜて板状に成形・養生したものです。現在、日本の戸建て住宅で最も普及しており、そのシェアは7割以上とも言われています。工場で生産されるため品質が安定しており、豊富なデザインバリエーションが最大の魅力です。

メリット

- デザインの豊富さ: レンガ調、タイル調、石積み調、木目調など、非常に多彩なデザインやカラーが揃っています。インクジェット塗装技術の進化により、本物と見紛うほどのリアルな質感を表現できる製品も多く、あらゆる住宅スタイルに対応可能です。

- 高い耐火性: 主原料が不燃材料のセメントであるため、耐火性に優れています。建築基準法で定められた防火構造や準耐火構造の認定を受けている製品が多く、防火地域でも安心して使用できます。

- コストパフォーマンス: 豊富なデザインと高い性能を持ちながら、後述するタイルやALCパネルに比べて初期費用を抑えやすいのが特徴です。製品のグレードによって価格は様々ですが、コストとデザインのバランスが取れた選択肢と言えます。

- 施工性の良さ: 製品が規格化されているため施工が比較的容易で、工期が短く済む傾向にあります。これにより人件費を抑えることにも繋がります。

デメリット

- シーリング(コーキング)のメンテナンスが必須: サイディングボード同士の継ぎ目や、窓サッシとの取り合い部分には、防水性と伸縮性のためにシーリング材が充填されています。このシーリングは紫外線や雨風によって5~10年ほどで劣化し、ひび割れや剥がれが生じます。放置すると雨水が侵入し、建物の構造を傷める原因となるため、定期的な打ち替えが必要です。

- 熱を蓄えやすい: 主原料がセメント質であるため、夏場に直射日光が当たると表面が熱を蓄えやすく、室内の温度上昇に影響を与えることがあります。

- 防水機能は塗装に依存: サイディングボード自体には防水性がほとんどなく、表面の塗装によって防水機能が保たれています。塗装が劣化すると、ボードが水分を吸収して反りやひび割れ、凍害(冬季に内部の水分が凍結・膨張して破損すること)を引き起こす可能性があるため、10~15年ごとの再塗装が推奨されます。

② 金属系サイディング

金属系サイディングは、ガルバリウム鋼板やアルミニウム合金板などの金属板を表面材とし、その裏側に断熱材(硬質プラスチックフォームなど)を一体成形した外壁材です。シャープでモダンな印象を与えるデザインが多く、近年人気が高まっています。

メリット

- 軽量で耐震性が高い: 窯業系サイディングやモルタル壁に比べて非常に軽量です。そのため建物への負担が少なく、地震の際の揺れを軽減する効果が期待できます。既存の外壁の上から重ね張りする「カバー工法」リフォームにも適しています。

- 高い断熱性: 裏側に断熱材が充填されている製品が主流であり、外壁材自体が高い断熱性能を発揮します。これにより冷暖房効率が向上し、省エネ効果が期待できます。

- 防水性と耐凍害性: 金属板自体が水を吸わないため、防水性が非常に高いのが特徴です。また、内部に水分が浸透しないため、寒冷地で起こりやすい凍害の心配もほとんどありません。

- メンテナンスの手間が少ない: 錆びにくく耐久性の高いガルバリウム鋼板を使用した製品が多く、塗膜の劣化も比較的緩やかです。シーリングを使用しない施工法もあり、メンテナンスコストを抑えられます。

デメリット

- 傷がつきやすく、凹みやすい: 表面が金属であるため、硬いものがぶつかると傷や凹みがつきやすいという弱点があります。一度ついた傷や凹みは修復が難しく、部分的な張り替えが必要になることもあります。

- 錆の発生リスク: ガルバリウム鋼板は錆びにくい素材ですが、表面に傷がついて保護膜が剥がれると、そこから錆が発生することがあります。特に塩害の受けやすい沿岸地域では、錆に強いフッ素樹脂塗装などの高耐久製品を選ぶ配慮が必要です。

- デザインのバリエーション: 窯業系サイディングに比べると、レンガ調や石積み調といった凹凸のあるリアルなデザインは少なく、シンプルでフラットなデザインが中心となります。

③ 樹脂系サイディング

樹脂系サイディングは、塩化ビニル樹脂を主原料とする外壁材です。北米では非常にポピュラーで、約50%のシェアを占めていますが、日本ではまだ普及率は高くありません。軽量で耐久性に優れ、特に塩害に強いという特徴があります。

メリット

- 非常に軽量: 金属系サイディングよりもさらに軽く、建物への負担が最小限で済みます。耐震性に優れ、カバー工法に最も適した外壁材の一つです。

- 優れた耐候性と耐塩害性: 素材自体に顔料が練り込まれているため、色褪せや塗膜の剥がれが起こりにくいのが大きな特徴です。また、樹脂製なので錆びることがなく、潮風に晒される沿岸地域の住宅に最適です。

- シーリングが基本的に不要: ボード同士を重ね合わせて張る「オープンジョイント工法」が基本のため、窯業系サイディングのような継ぎ目のシーリングが不要です。これにより、シーリングの打ち替えといったメンテナンスコストと手間を大幅に削減できます。

- 耐衝撃性と耐凍害性: 弾力性のある素材のため、多少の衝撃では割れたり凹んだりしにくいです。また、水分を吸収しないため凍害のリスクもありません。

デメリット

- デザインの選択肢が少ない: 日本国内での普及率が低いため、取り扱っているメーカーや工務店が限られます。デザインやカラーのバリエーションも、窯業系や金属系に比べると少ないのが現状です。

- 熱に弱い性質: 素材の特性上、熱による伸縮が他の外壁材よりも大きい傾向があります。また、火気にも弱いため、隣家との距離が近い都市部などでは採用に注意が必要です(不燃認定を受けている製品もあります)。

- 静電気による汚れ: 静電気を帯びやすく、砂埃などの汚れが付着しやすい場合があります。

④ 木質系サイディング

木質系サイディングは、天然木そのものや、木材を加工した材料(集成材など)に塗装や不燃処理を施した外壁材です。本物の木ならではの温かみのある風合いと、経年による色合いの変化が魅力で、こだわりのある住宅や自然志向の方に人気があります。

メリット

- 唯一無二の自然なデザイン: 天然木が持つ温もりや美しい木目は、他の素材では再現できない独特の魅力があります。時間が経つにつれて色合いが変化し、深みを増していく「経年美」を楽しめるのも木質系ならではです。

- 高い断熱性: 木は熱を伝えにくい性質を持つため、外壁材自体が高い断熱性能を持っています。これにより、快適な室内環境の維持に貢献します。

- 環境への配慮: 天然素材であるため、環境負荷が少ないという側面もあります。

デメリット

- こまめなメンテナンスが必要: 天然素材であるため、水分や紫外線に弱く、劣化しやすいのが最大のデメリットです。美観と防水性を保つためには、5~10年という比較的短い周期での再塗装(保護塗料の塗布)が不可欠です。メンテナンスを怠ると、腐食や反り、カビが発生する原因となります。

- 耐火性が低い: 木材は燃えやすい素材であるため、そのままでは建築基準法の防火規定をクリアできない場合があります。そのため、多くは難燃・不燃処理が施されていますが、その分コストが高くなります。

- 品質にばらつきがある: 天然木であるため、一枚一枚の色合いや木目が異なり、品質にばらつきが出やすいです。また、湿気による伸縮も起こり得ます。

⑤ ALCパネル

ALCパネルは「Autoclaved Lightweight aerated Concrete(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート)」の略で、珪石、セメント、生石灰などを主原料とし、内部に無数の気泡を含ませて軽量化を図ったコンクリートパネルです。その優れた性能から、住宅だけでなく高層ビルなどにも広く採用されています。

メリット

- 非常に高い断熱性: 内部に多くの気泡を含んでいるため、熱伝導率が極めて低く、コンクリートの約10倍とも言われる高い断熱性を誇ります。これにより、夏涼しく冬暖かい、省エネ性能の高い住環境を実現します。

- 優れた耐火性: 主原料が無機質であり、かつ熱を伝えにくいため、非常に高い耐火性能を持っています。法定不燃材料として認定されており、万が一の火災時にも燃え広がりにくく、有害物質も発生しません。

- 高い防音性・遮音性: 内部の気泡構造が音を吸収・減衰させるため、防音性にも優れています。外部の騒音をシャットアウトし、静かな室内環境を守ります。

- 耐久性: 素材自体の耐久性が高く、適切なメンテナンスを行えば50年以上の長寿命が期待できます。

デメリット

- 防水性が低く、塗装が不可欠: ALCパネル自体は多孔質で水を吸いやすいため、防水性がありません。そのため、表面の塗装による防水処理が極めて重要になります。塗装やシーリングが劣化すると、パネルが水分を吸収してしまい、強度低下や冬場の凍害を引き起こすため、定期的なメンテナンスが必須です。

- 初期費用が高め: 高性能な分、材料費・施工費ともに他の外壁材に比べて高額になる傾向があります。

- シーリングのメンテナンス: 窯業系サイディングと同様に、パネル間の継ぎ目にはシーリングが使用されるため、10~15年ごとの打ち替えメンテナンスが必要です。

⑥ モルタル

モルタルは、セメント、砂、水を練り混ぜて作る材料で、それを職人が現場で壁に塗りつけて仕上げる「湿式工法」の外壁材です。サイディングが普及する以前は、日本の木造住宅で最も一般的な外壁でした。継ぎ目のない一体感のある仕上がりが特徴です。

メリット

- 高いデザイン自由度: 職人が手作業で仕上げるため、コテの使い方によって様々な模様(パターン)を表現できます。「リシン仕上げ」「スタッコ仕上げ」「左官仕上げ」など、多彩なテクスチャーがあり、オリジナリティあふれる個性的な外観を実現できます。

- 継ぎ目のない美しい仕上がり: サイディングのようにボードの継ぎ目がないため、シームレスで一体感のある美しい壁面を作ることができます。

- 耐火性: 主原料がセメントであるため、素材自体は不燃性で火に強いです。

デメリット

- ひび割れ(クラック)が発生しやすい: 乾燥収縮や建物の揺れによって、表面にひび割れが生じやすいのが最大の弱点です。小さな「ヘアークラック」であればすぐに問題にはなりませんが、幅の広い構造クラックは雨水の浸入路となり、建物の劣化に繋がるため補修が必要です。

- 汚れやすい: 表面が凹凸しているデザインが多く、汚れやカビが付着しやすい傾向があります。美観を保つためには、定期的な洗浄や塗装が必要です。

- 品質が職人の技術に左右される: 現場での手作業となるため、仕上がりの美しさや耐久性が職人の腕に大きく依存します。信頼できる業者に依頼することが非常に重要です。

- 工期が長い: 材料を練り、塗り、乾燥させるという工程が必要なため、サイディング工事に比べて工期が長くなります。

⑦ タイル

タイルは、粘土や石材などを高温で焼き固めて作る外壁材です。独特の風合いと焼き物ならではの質感が、重厚で高級感あふれる外観を演出します。耐久性が非常に高く、メンテナンス性に優れているのが最大の特徴です。

メリット

- 圧倒的な耐久性と耐候性: 土や石を焼き固めて作られているため、素材自体が非常に硬く、紫外線や雨風による変色・劣化がほとんどありません。傷もつきにくく、長期間にわたって新築時のような美しさを保ちます。

- メンテナンスの手間が少ない: 表面の塗装が不要なため、サイディングやモルタルのような定期的な塗り替えメンテナンスが必要ありません。汚れが付着しても、雨で洗い流されやすい製品が多く、メンテナンスコストを大幅に削減できます。ライフサイクルコスト(LCC)で見ると非常に経済的と言えます。

- 高級感のあるデザイン: 焼き物ならではの深みのある色合いと質感が、他にない高級感と存在感を醸し出します。

デメリット

- 初期費用が非常に高い: 材料費、施工費ともに他の外壁材と比べて最も高額になります。特に、既存の壁にタイルを張るリフォームは高度な技術が必要で、コストもかさみます。

- 重量がある: 素材自体が重いため、建物への負担が大きくなります。新築時に採用する場合は、その重量を考慮した構造設計が必要です。リフォームで採用する際は、建物の耐震性を確認する必要があります。

- 目地のメンテナンス: タイル自体は高耐久ですが、タイル間の目地(セメントやシーリング材)は経年で劣化することがあります。10~15年を目安に点検し、必要であれば補修が必要です。

- 剥離・落下の危険性: 地震や施工不良により、タイルが剥離・落下するリスクがゼロではありません。信頼できる業者による確実な施工が求められます。

⑧ 塗り壁(漆喰・土壁)

塗り壁は、モルタルと同様に職人が手作業で仕上げる湿式工法の外壁材ですが、漆喰(しっくい)や珪藻土(けいそうど)、土壁といった自然素材を用いるのが特徴です。日本の伝統的な建築で古くから使われており、その独特の風合いと機能性が見直されています。

メリット

- 自然素材ならではの風合いとデザイン性: 化学製品にはない、温かみのあるマットな質感が魅力です。コテの仕上げ方によって様々な表情を作り出すことができ、和風建築はもちろん、洋風の住宅にもマッチします。

- 高い調湿性: 漆喰や珪藻土には、目に見えない無数の小さな孔があり、湿気を吸ったり吐いたりする「調湿機能」があります。これにより、壁が結露しにくく、カビの発生を抑制する効果が期待できます。

- 防火性・断熱性: 漆喰の主原料である消石灰は不燃性で、火に強い素材です。また、土壁などは素材自体が断熱性を持っています。

デメリット

- ひび割れや汚れ: モルタルと同様に、乾燥収縮や建物の動きでひび割れが生じやすいです。また、表面が多孔質のため、汚れが付着しやすく、一度ついた汚れは落としにくい場合があります。

- 施工に時間とコストがかかる: 職人の手作業であり、乾燥時間も必要なため、工期が長くなります。また、専門的な技術が必要なため、施工費用も高めになる傾向があります。

- 撥水性が低い: 素材自体は水を弾かないため、雨掛かりの多い場所では表面に撥水剤を塗布するなどの対策が必要になることがあります。

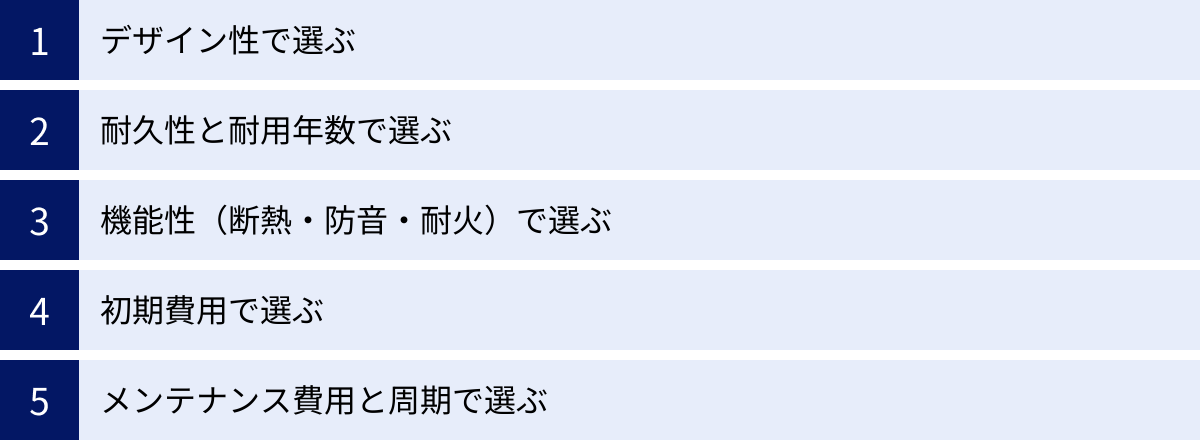

後悔しないための外壁材の選び方5つのポイント

多種多様な外壁材の中から、自分の家に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な判断基準があります。デザインの好みだけで選んでしまうと、後々のメンテナンスで思わぬ費用がかかったり、期待していた性能が得られなかったりする可能性があります。ここでは、後悔しないための外壁材選びの5つのポイントを解説します。

① デザイン性で選ぶ

外壁は家の「顔」であり、住まいの印象を決定づける最も大きな要素です。まずは、ご自身が理想とする家の外観イメージを明確にすることが大切です。

- 住宅全体のスタイルとの調和: モダンでシャープな印象にしたいなら金属系サイディング、温かみのあるナチュラルな雰囲気が好きなら木質系サイディングや窯業系の木目調、重厚感や高級感を求めるならタイルや石積み調のサイディング、といったように、目指す住宅のコンセプトに合った素材やデザインを選びましょう。 屋根の形状や色、窓サッシや玄関ドアのデザインとのバランスも考慮することが重要です。

- 色と質感の選び方: 色は外観の印象を大きく左右します。白やベージュ系は明るく清潔感がありますが、汚れが目立ちやすい側面も。黒や濃いグレーは重厚でスタイリッシュですが、夏場に熱を吸収しやすかったり、色褪せが目立ちやすかったりします。汚れが目立ちにくいのは、中間色のグレーやベージュ、アイボリーなどです。 また、同じ色でもツヤの有無で印象は大きく変わります。マットな質感は落ち着いた印象に、ツヤありは華やかな印象になります。

- サンプルと実物の違いを理解する: カタログや小さなサンプルだけで色や質感を決めると、実際に家全体に施工されたときに「イメージと違った」という失敗が起こりがちです。これは「面積効果」と呼ばれる現象で、同じ色でも面積が大きくなると、より明るく、より鮮やかに見える傾向があります。 必ずA4サイズ以上の大きなサンプルを取り寄せ、屋外の太陽光の下で確認しましょう。可能であれば、候補の外壁材を使っている実際の建物をいくつか見学させてもらうのが最も確実です。

② 耐久性と耐用年数で選ぶ

外壁材は長期間にわたって家を守る重要なパーツです。初期費用だけでなく、どれくらいの期間、その性能を維持できるかという視点が不可欠です。

- 耐用年数を確認する: 各外壁材には、メーカーが示す「耐用年数」があります。これは、素材自体の寿命の目安です。例えば、タイルやALCパネルは50年以上の高い耐久性を持ちますが、窯業系サイディングは30~40年、木質系は20~40年が一般的です。「この家に何年住み続けるのか」というライフプランと照らし合わせ、将来的な張り替えや大規模な修繕が必要になる時期を想定しておくことが大切です。

- 各種の耐久性能をチェック: 耐用年数だけでなく、住む地域の気候風土に合った耐久性も考慮しましょう。

- 耐候性: 紫外線や雨風による色褪せ、変質、劣化への強さ。

- 耐凍害性: 寒冷地で重要。外壁材が吸った水分が凍結・膨張して素材を破壊するのを防ぐ性能。金属系や樹脂系サイディングは非常に強いです。

- 耐塩害性: 沿岸部で重要。潮風による錆や腐食への強さ。樹脂系サイディングやタイル、高耐久塗装を施した金属サイディングが適しています。

- 耐震性: 地震が多い日本では重要。軽量な金属系や樹脂系サイディングは、建物の揺れを軽減する上で有利です。

長期的な視点で資産価値を維持するためには、目先のデザインやコストだけでなく、厳しい環境下でも性能を維持できる耐久性の高い素材を選ぶことが重要です。

③ 機能性(断熱・防音・耐火)で選ぶ

外壁材は、日々の暮らしの快適性を高めるための重要な機能も担っています。どのような暮らしをしたいか、どのような環境で生活しているかに合わせて、必要な機能を選びましょう。

- 断熱性: 夏の暑さや冬の寒さを和らげ、快適な室温を保つ性能です。断熱性の高い外壁材(ALCパネル、断熱材一体型の金属サイディングなど)を選ぶことで、冷暖房の効率が上がり、年間の光熱費を大幅に削減できる可能性があります。 特に、近年のエネルギー価格高騰を考えると、断熱性は家計に直結する重要な性能と言えます。

- 防音性・遮音性: 「幹線道路沿いで車の音が気になる」「静かな住宅街なので、子供の声や生活音がご近所に迷惑をかけないか心配」といった悩みを抱える方には、防音・遮音性能が重要です。ALCパネルやモルタル壁は重量があるため遮音性に優れています。 逆に軽量なサイディング材は音が響きやすい場合がありますが、断熱材と組み合わせることで性能を向上させることができます。

- 耐火性: 万が一の火災から家族と財産を守るための性能です。都市部の住宅密集地など、建築基準法で「防火地域」や「準防火地域」に指定されているエリアでは、国が定めた基準をクリアした燃えにくい外壁材(不燃材料・準不燃材料)の使用が義務付けられています。 窯業系サイディング、ALCパネル、モルタル、タイルなどは耐火性に優れています。

これらの機能はトレードオフの関係にあることも多いため、自分たちの暮らしの中で何を最も優先したいのか、優先順位をつけて検討することが大切です。

④ 初期費用で選ぶ

家づくりやリフォームにおいて、予算は最も重要な制約条件の一つです。外壁材にかかる初期費用は、大きく「材料費」と「施工費」に分けられます。

- 総額で比較する: 外壁材の価格は、製品のグレードや機能によって大きく異なります。単に「m²単価が安いから」という理由だけで選ぶのではなく、足場代や下地処理費用、既存外壁の撤去費用(張り替えの場合)などを含めた工事全体の総額で見積もりを取り、比較検討しましょう。

- 費用と性能のバランス: 一般的に、初期費用が安い外壁材は、窯業系サイディングの普及品やモルタル壁などです。一方で、タイルやALCパネル、高機能な金属サイディングなどは高額になります。予算が限られている場合は、コストパフォーマンスに優れた窯業系サイディングや金属系サイディングの中から、必要な性能を満たす製品を選ぶのが現実的な選択肢となるでしょう。ただし、安さだけを追求すると、デザイン性や耐久性が犠牲になる可能性もあるため注意が必要です。

⑤ メンテナンス費用と周期で選ぶ

家は建てて終わりではありません。その美観と性能を維持するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。外壁材選びで最も見落とされがちで、後悔に繋がりやすいのが、このメンテナンスの視点です。

- ライフサイクルコスト(LCC)で考える: ライフサイクルコストとは、初期費用(イニシャルコスト)に、将来かかるメンテナンス費用(ランニングコスト)を加えた、建物の一生にかかる総費用のことです。

(例)- Aの外壁材: 初期費用200万円。10年ごとに80万円の塗装が必要。30年間での総費用は 200 + 80 + 80 = 360万円。

- Bの外壁材: 初期費用300万円。30年間メンテナンス不要。30年間での総費用は 300万円。

この例のように、初期費用が安くてもメンテナンス頻度が高いと、長期的には総費用が高くつくケースがあります。逆に、タイルや高耐久サイディングのように初期費用が高くても、メンテナンスの手間と費用がほとんどかからないため、トータルで見ればお得になる場合も少なくありません。

- メンテナンス内容と周期の把握: どの外壁材を選んだとしても、何らかのメンテナンスは必要です。

- 塗装: 窯業系サイディング、金属系サイディング、モルタル、ALCパネルなど、多くの外壁材で10~15年周期の塗装が必要です。

- シーリング打ち替え: 窯業系サイディングやALCパネルでは、塗装と同時にシーリングのメンテナンスも必須です。

- 部分補修や洗浄: タイルや樹脂系サイディングは大規模なメンテナンスは不要ですが、目地の補修や、汚れが気になった際の洗浄は必要になることがあります。

これらのメンテナンス計画を新築時やリフォーム時から立てておくことで、将来の急な出費に慌てることなく、計画的に家の資産価値を維持できます。

【目的別】あなたに合うおすすめの外壁材

ここまで解説してきた「選び方の5つのポイント」を踏まえ、ここではユーザーの主な目的別に、どのような外壁材が適しているかを具体的に提案します。ご自身の最も重視するポイントと照らし合わせて、外壁材選びの参考にしてください。

デザイン性を重視する人におすすめの外壁材

家の外観にとことんこだわり、オリジナリティあふれる理想の住まいを実現したい方には、以下の外壁材がおすすめです。

- 窯業系サイディング:

デザインの選択肢が圧倒的に豊富なのが最大の強みです。リアルなレンガ調や石積み調、スタイリッシュな金属調、温かみのある木目調など、あらゆるテイストが揃っています。インクジェット技術の向上により、本物と見間違うほどの質感を持つ製品も多く、コストを抑えながら高級感を演出することも可能です。複数のデザインを張り分けることで、外観にアクセントを加えるなど、自由なコーディネートを楽しめます。まさに、デザインの「王道」とも言える選択肢です。 - モルタル:

職人が手作業で仕上げるため、工業製品にはないユニークな表情を作り出せるのが魅力です。コテの動かし方一つで、波模様や扇模様、削り出しなど、世界に一つだけの壁面デザインが実現できます。継ぎ目のないシームレスな仕上がりは、ミニマルで美しい外観を求める方にも最適です。カフェ風のラフな仕上げや、南欧風の温かみのある仕上げなど、コンセプトを明確にすることで、非常に個性的な住まいになります。 - 木質系サイディング:

本物の木が持つ自然な風合いと温もりを求めるなら、木質系サイディングが唯一の選択肢です。レッドシダーやパインなど、樹種によって異なる木目や色合いが楽しめます。時とともに色味が変化し、味わいが増していく「経年美」は、他の素材では得られない価値です。モダンな建築に部分的に採用してアクセントにしたり、ログハウスのように全面に張って自然との一体感を楽しんだりと、使い方は様々です。 - タイル:

重厚感と高級感を追求するなら、タイルが最も適しています。焼き物ならではの深みのある色合いと、一つひとつ表情の異なる質感が、格調高い外観を創り出します。スクラッチタイルでクラシカルな雰囲気に、大判のフラットなタイルでモダンな印象にと、デザインの幅も広いです。初期費用は高くなりますが、その価値に見合うだけの圧倒的な存在感と美しさを長期間維持できます。

コストパフォーマンスを重視する人におすすめの外壁材

初期費用は抑えたいけれど、安かろう悪かろうは避けたい。そんなバランス感覚を大切にする方には、以下の外壁材がおすすめです。

- 窯業系サイディング(普及グレード):

国内シェアNo.1であることから大量生産されており、コストパフォーマンスが非常に高いのが特徴です。比較的安価な普及グレードの製品でも、耐火性などの基本性能はしっかりと確保されています。デザインも豊富なので、予算内で好みの外観を見つけやすいでしょう。ただし、将来の塗装やシーリングのメンテナンス費用は必ず考慮に入れておく必要があります。計画的にメンテナンス費用を積み立てておくことで、長期的なコストも管理しやすくなります。 - 金属系サイディング(ガルバリウム鋼板):

窯業系サイディングと同等か、少し高いくらいの価格帯から選べます。軽量で施工しやすいため、施工費を抑えられる場合があります。特にカバー工法リフォームにおいては、既存壁の撤去費用がかからないため、トータルコストを大幅に削減できる可能性があります。また、製品によっては断熱材が一体化しているため、断熱リフォームを兼ねることができ、光熱費削減という長期的なメリットも見込めます。初期投資とランニングコストのバランスが良い選択肢です。 - モルタル(リシン・スタッコ仕上げ):

仕上げ方にもよりますが、吹き付けで仕上げるリシンやスタッコは、左官仕上げに比べて施工の手間が少ないため、比較的安価に施工できる場合があります。ただし、ひび割れのリスクや定期的な塗装の必要性は考慮しなければなりません。また、仕上がりが職人の技術に左右されるため、安さだけで業者を選ばず、信頼できる施工実績のある会社に依頼することが重要です。

メンテナンスの手間を減らしたい人におすすめの外壁材

「家は建てた後、できるだけ手がかからない方が良い」「将来のメンテナンス費用の心配をしたくない」という方には、初期費用は多少高くても、耐久性に優れ、メンテナンス頻度の少ない外壁材がおすすめです。

- タイル:

メンテナンス性の高さで言えば、タイルが群を抜いています。 陶磁器と同じく、紫外線や風雨で劣化することがほとんどないため、サイディングやモルタルのような10~15年ごとの塗り替えが基本的に不要です。汚れもつきにくく、雨である程度洗い流されます。目地の補修が必要になることはありますが、壁全体のメンテナンスに比べれば費用も手間も格段に少なくて済みます。長期的な視点(ライフサイクルコスト)で考えれば、最も手間と費用を抑えられる外壁材と言えるでしょう。 - 樹脂系サイディング:

素材自体に色が練り込まれているため、塗装の必要がありません。また、シーリングを使わない工法が一般的なので、「塗装」と「シーリング」という外壁メンテナンスの二大要因から解放されるのが大きなメリットです。塩害や凍害にも非常に強く、厳しい環境下でも長期間性能を維持します。デザインの選択肢が限られるというデメリットはありますが、メンテナンスフリーに近い性能を求める方には非常に魅力的な選択肢です。 - 高耐久仕様のサイディング(窯業系・金属系):

近年、各メーカーからメンテナンス周期を大幅に延長した高耐久製品が数多く登場しています。- 高耐久塗料(光触媒、無機、フッ素): 塗膜の劣化を長期間防ぎ、塗装の塗り替え周期を20~30年に延長した製品。雨水で汚れを落とすセルフクリーニング機能を持つものもあります。

- 高耐久シーリング: 従来よりも耐久性の高いシーリング材を使用し、打ち替え周期を15~30年に延ばした製品。

- シーリングレス工法: ボードの接合部の形状を工夫し、シーリングを使わずに施工できる製品。

これらの高耐久仕様の製品は、標準品に比べて初期費用は上がりますが、メンテナンス回数を1~2回減らせるため、ライフサイクルコストでは標準品よりも安くなるケースが多くあります。

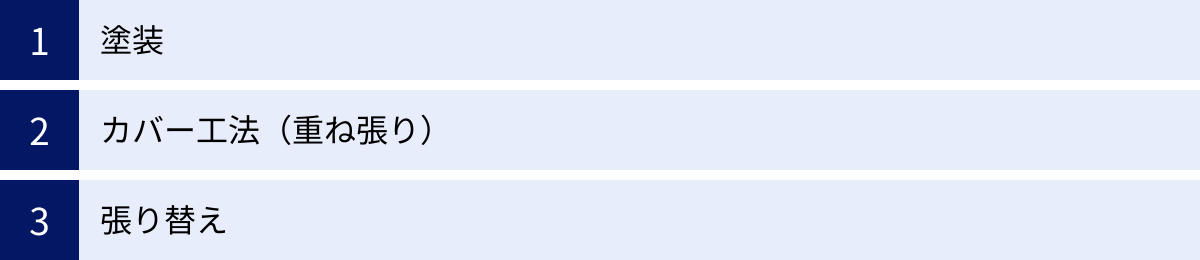

外壁材のメンテナンス方法3種類

どんなに優れた外壁材を選んでも、経年劣化を完全に避けることはできません。建物の美観と防水機能を維持し、寿命を延ばすためには、適切な時期に適切なメンテナンスを行うことが不可欠です。ここでは、外壁の代表的なメンテナンス方法を3種類ご紹介します。

① 塗装

塗装は、外壁のメンテナンス方法として最も一般的で基本的な工事です。その目的は、単に見た目をきれいにするだけでなく、紫外線や雨風で劣化した塗膜を新しく作り直し、外壁材の防水機能を回復させることにあります。

- 目的と重要性: 窯業系サイディングやALCパネル、モルタル壁などは、素材自体に防水性はなく、表面の塗膜によって水分の浸入を防いでいます。この塗膜が劣化すると、外壁材が水を吸ってしまい、ひび割れ、反り、カビの発生、さらには構造躯体の腐食といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。定期的な塗装は、家の寿命を左右する極めて重要なメンテナンスです。

- 塗料の種類と選び方: 外壁用塗料には様々な種類があり、耐用年数や価格が異なります。

- アクリル塗料: 安価だが、耐用年数が5~7年と短く、現在ではあまり使われない。

- ウレタン塗料: 比較的安価で密着性に優れる。耐用年数は8~10年。

- シリコン塗料: コストと耐久性のバランスが良く、現在最も主流。耐用年数は10~15年。

- フッ素塗料: 高価だが、耐用年数が15~20年と非常に長い。東京スカイツリーの鉄骨塗装にも使われている。

- 無機塗料: フッ素を上回る耐久性を持ち、20年以上の耐用年数を誇る製品もある。

このほか、断熱効果のある「断熱塗料」や、汚れを付きにくくする「光触媒塗料」など、付加機能を持つ塗料もあります。どの塗料を選ぶかによって、次のメンテナンスまでの期間と費用が大きく変わるため、建物の状況や予算に合わせて慎重に選びましょう。

- 工事の流れと費用: 一般的な塗装工事は、「足場の設置」→「高圧洗浄」→「下地処理(ひび割れ補修、シーリング打ち替えなど)」→「養生」→「下塗り」→「中塗り」→「上塗り」という工程で進みます。費用は、建物の大きさや使用する塗料によって異なりますが、一般的な30坪程度の住宅で80万~150万円程度が目安です。

② カバー工法(重ね張り)

カバー工法とは、既存の外壁材を撤去せず、その上から新しい外壁材を重ねて張るリフォーム方法です。主に、軽量な金属系サイディングや樹脂系サイディングを用いる場合に行われます。

- メリット:

- コストと工期の削減: 既存の外壁の解体・撤去・処分費用がかからないため、後述する「張り替え」に比べて費用を抑えられます。また、工事期間も短縮できます。

- 断熱性・防音性の向上: 壁が二重構造になるため、断熱性や防音性が向上するという副次的な効果が期待できます。特に断熱材一体型の金属サイディングを使用すれば、効果はさらに高まります。

- アスベスト対策: 1990年代以前の建物で、アスベスト(石綿)を含む外壁材が使われている場合、撤去には多額の費用がかかります。カバー工法は、アスベストを封じ込める形で施工できるため、有効な選択肢となります。

- デメリット:

- 下地の状態が確認できない: 既存の外壁を剥がさないため、その下にある防水シートや構造材の劣化状況を確認・補修することができません。もし内部で雨漏りや腐食が進行している場合、問題を解決できないまま覆い隠してしまうリスクがあります。

- 建物の重量増加: 新しい外壁材の分だけ、建物全体の重量が増加します。そのため、建物の耐震性を事前に確認する必要があります。

- 施工できる外壁材が限られる: 既存の外壁の状態(劣化が激しい、凹凸が大きいなど)によっては、カバー工法が適さない場合があります。また、重ね張りできるのは軽量な金属系・樹脂系サイディングが中心となります。

③ 張り替え

張り替えとは、既存の外壁材をすべて解体・撤去し、下地から新しく作り直した上で、新しい外壁材を施工する方法です。

- メリット:

- 下地の根本的な補修が可能: 外壁を剥がすことで、普段は見えない壁の内部(防水シート、断熱材、柱などの構造躯体)の状態を直接確認できます。 雨漏りや腐食などの問題が見つかった場合、この機会に根本的な修理を行うことができ、家の寿命を大幅に延ばすことに繋がります。

- 外壁材を自由に選べる: 既存の外壁に制約されないため、窯業系、金属系、モルタル、タイルなど、好みの外壁材を自由に選ぶことができます。

- 耐震性の向上: 外壁を軽くすることで、建物の耐震性を向上させることができます。また、必要に応じて構造用合板を張るなどの耐震補強を同時に行うことも可能です。

- デメリット:

- 費用と工期が最もかかる: 解体・撤去・処分費用が別途発生するため、3つのメンテナンス方法の中で最も費用が高額になります。また、工程が多いため工期も長くなります。一般的な30坪程度の住宅で、150万~300万円以上が目安となります。

- 廃材が発生する: 既存の外壁を解体するため、多くの産業廃棄物が発生します。

どのメンテナンス方法が最適かは、現在の外壁材の種類、劣化の程度、予算、そして今後のライフプランによって異なります。専門家による正確な診断を受けた上で、最適な方法を選択することが重要です。

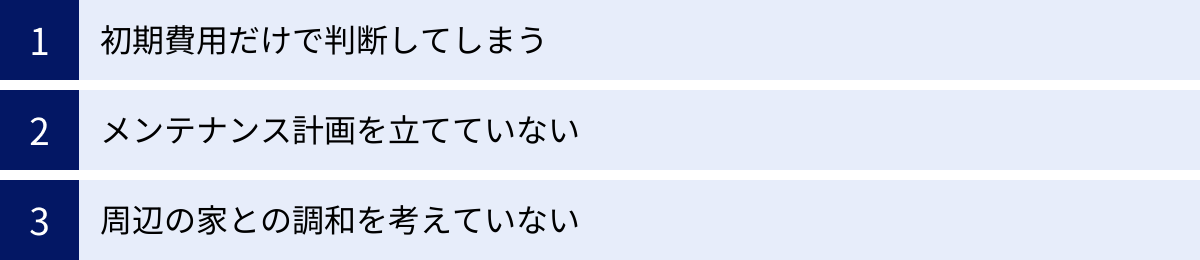

外壁材選びでよくある失敗と注意点

慎重に選んだつもりが、住み始めてから「こんなはずではなかった」と後悔するケースは少なくありません。ここでは、外壁材選びで陥りがちな失敗例とその対策について解説します。

初期費用だけで判断してしまう

外壁材選びで最も多い失敗が、目先の安さ、つまり初期費用だけで決めてしまうことです。

- 失敗例:

「とにかく安く済ませたい」という思いから、一番安価なグレードの窯業系サイディングを選んだ。しかし、5年ほどでシーリングにひび割れが目立ち始め、10年を待たずに外壁塗装とシーリング打ち替えで100万円近い出費が発生。もし、最初に少し予算を追加して高耐久のシーリングや塗料を採用していれば、メンテナンスは20年後で済んだかもしれず、長期的に見れば損をしてしまった。 - 注意点と対策:

この記事で繰り返し述べているように、「ライフサイクルコスト(LCC)」の視点を持つことが極めて重要です。 初期費用が安い素材は、それだけメンテナンスの頻度が高く、結果的にトータルの出費が膨らむ可能性があります。

新築やリフォームを計画する際には、必ず複数の選択肢について、初期費用だけでなく、30年、40年といった長期的なスパンでかかるであろうメンテナンス費用をシミュレーションしてもらいましょう。その上で、ご自身の予算やライフプランに合った、最も合理的な選択をすることが後悔を防ぐ鍵となります。

メンテナンス計画を立てていない

新築の輝きは永遠には続きません。外壁の美観と性能を維持するためには、計画的なメンテナンスが不可欠ですが、この視点が抜け落ちてしまうこともよくあります。

- 失敗例:

デザインが気に入って木質系サイディングを採用。新築時の美しさに満足していたが、メンテナンスの必要性をあまり認識していなかった。10年が経過し、気づいたときには塗装が剥がれ、壁の一部が黒ずんで腐食が始まっていた。慌てて業者に相談したが、大規模な補修や部分的な張り替えが必要となり、高額な費用がかかってしまった。 - 注意点と対策:

外壁材を決める段階で、「その外壁材には、いつ頃、どのようなメンテナンスが必要で、費用はいくらくらいかかるのか」を必ず確認し、長期修繕計画を立てておきましょう。

例えば、「12年後に外壁塗装とシーリング打ち替えで約120万円必要」という計画があれば、それに向けて毎年10万円ずつ修繕費を積み立てておく、といった具体的な準備ができます。こうした計画があれば、将来の大きな出費に慌てることなく、最適なタイミングでメンテナンスを実施でき、家を常に良い状態に保つことができます。

周辺の家との調和を考えていない

自分の理想のデザインを追求するあまり、周囲の景観から浮いてしまい、後から気まずい思いをするケースもあります。

- 失敗例:

落ち着いた色合いの家が並ぶ閑静な住宅街に、鮮やかな原色の外壁の家を建てた。個性的で目立つ家にはなったが、街並みから浮いてしまい、どこか落ち着かない印象に。ご近所付き合いの上でも、少し気まずさを感じるようになってしまった。 - 注意点と対策:

家は個人の所有物であると同時に、街並みを構成する一員でもあります。外壁の色やデザインを選ぶ際には、一度、建設予定地やリフォームする家の周りを歩き、周辺の家がどのような色やテイストで建てられているかを確認してみましょう。

必ずしも周りに合わせる必要はありませんが、街並み全体の雰囲気とあまりにもかけ離れたデザインは、悪目立ちしてしまう可能性があります。色を選ぶ際は、白や黒といったハッキリした色よりも、少し彩度を落としたオフホワイトやチャコールグレーを選んだり、アースカラー(ベージュ、ブラウン、グリーン系)を取り入れたりすると、個性を出しつつも周囲の環境に馴染みやすくなります。また、自治体によっては「景観ガイドライン」で推奨される色やデザインが定められている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

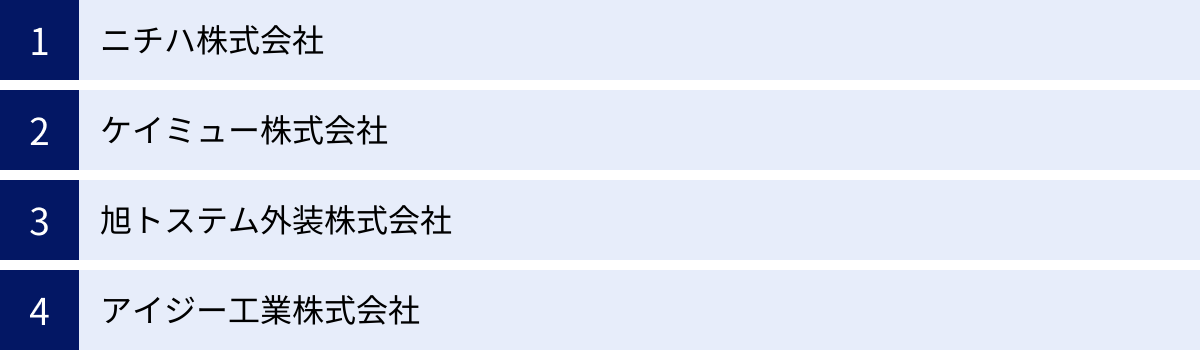

主要な外壁材メーカー

日本国内には、高品質で多様な外壁材を開発・製造しているメーカーが数多く存在します。ここでは、特にシェアが高く、代表的な4社について、その特徴を公式サイトの情報に基づいてご紹介します。

ニチハ株式会社

窯業系サイディングの国内トップシェアを誇るリーディングカンパニーです。1956年の創業以来、外壁材を中心に事業を展開しており、その技術力と開発力には定評があります。

- 特徴:

- 豊富なデザインとリアルな質感: ニチハの最大の強みは、デザインバリエーションの豊富さです。特に、超高精細なインクジェット塗装技術「COOL」シリーズなど、本物の石材や木材と見紛うほどのリアルな質感を表現する製品群は高い評価を得ています。

- 高耐久・高性能な製品群: 塗膜の変色・褪色を長期間保証する「プラチナコート」や、雨で汚れを洗い流すセルフクリーニング機能を持つ「マイクロガード」など、メンテナンスの手間を軽減する高機能製品を多数ラインナップしています。

- シーリングレス工法: 継ぎ目のシーリングが不要な「四方あいじゃくり」仕様の製品(Fugeシリーズなど)にも力を入れており、メンテナンスコストの削減と美しい外観を両立させています。(参照:ニチハ株式会社 公式サイト)

ケイミュー株式会社

パナソニックとクボタの住宅外装建材事業が統合して誕生した会社です。窯業系サイディングと屋根材を主力商品としており、両社の技術力を結集した高機能な製品が特徴です。

- 特徴:

- 光触媒の壁「光セラ」: ケイミューの代名詞とも言えるのが、光触媒技術を活用した外壁材「光セラ」「ネオロック・光セラ」です。太陽の光で汚れを分解し、雨で洗い流すセルフクリーニング効果があり、長期間にわたって壁の美しさを保ちます。

- 高い耐候性: 紫外線による色褪せに強い「セラミックコート」を基本塗装としており、塗り替えサイクルを延ばすことでライフサイクルコストの削減に貢献します。

- 多彩なテクスチャー: 深い彫りと陰影が美しいデザインや、素材感を追求したデザインなど、建物の表情を豊かにする製品を多く取り揃えています。(参照:ケイミュー株式会社 公式サイト)

旭トステム外装株式会社

総合建材メーカーLIXILグループの一員で、窯業系サイディングと金属系サイディングの両方を手掛けています。特に、デザイン性と機能性を両立させた金属サイディングに強みを持っています。

- 特徴:

- シーリングレス工法への注力: 金属サイディング「Danサイディング」や窯業系サイディング「AT-WALL」シリーズにおいて、本体の接合方法を工夫することでシーリングを不要とする工法を推進しています。これにより、シーリングの劣化によるメンテナンスの心配をなくし、一体感のある美しい壁面を実現します。

- 高い耐候性と保証: 製品には、汚れの付着を防ぎ、色褪せに強い高耐候性塗料「セルフッ素コート」などを採用。塗膜の長期保証も充実しており、安心して長く使える製品を提供しています。

- LIXILグループの連携: LIXILが提供する窓やドアなどの建材と色柄をコーディネートしやすく、住まい全体で統一感のあるデザインを実現できる点も魅力です。(参照:旭トステム外装株式会社 公式サイト)

アイジー工業株式会社

1970年の創業以来、金属サイディングと金属屋根に特化してきた専門メーカーです。断熱性とデザイン性に優れた金属外壁材のパイオニアとして知られています。

- 特徴:

- 金属サイディングの専門性: シンプルでシャープなデザインが特徴の「アイジースパン」をはじめ、金属の質感を活かしたスタイリッシュな製品を数多く展開しています。モダンな住宅デザインを好む層から高い支持を得ています。

- 高い断熱性能: 主力製品の多くは、断熱材に遮熱性の高い硬質ウレタンフォームを採用しており、優れた断熱性能を発揮します。

- ガルバリウム鋼板の採用: 錆びにくく耐久性の高いガルバリウム鋼板をいち早く製品に採用。フッ素樹脂塗装などを施した高耐久製品もラインナップしており、厳しい自然環境から建物を守ります。(参照:アイジー工業株式会社 公式サイト)

外壁材に関するよくある質問

最後に、外壁材選びに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

一番安い外壁材はどれですか?

初期費用(材料費+施工費)だけで見れば、一般的に最も安価なのは「モルタルの吹き付け仕上げ」や「窯業系サイディングの普及グレード品」です。これらは広く普及しており、材料も施工方法も標準化されているため、コストを抑えやすくなっています。

ただし、注意が必要なのは、これが「トータルで一番安い」とは限らない点です。これらの外壁材は、10年前後での塗装メンテナンスが必要になることが多く、その都度数十万~百数十万円の費用がかかります。

一方で、タイルや高耐久サイディングは初期費用こそ高いものの、その後のメンテナンス費用を大幅に抑えることができます。したがって、「どの期間で考えるか」によって「一番安い」の答えは変わってきます。 短期的なコストを重視するならモルタルや標準的なサイディング、30年以上の長期的なコスト(ライフサイクルコスト)を重視するならタイルや高耐久製品が有利になる可能性があります。

メンテナンスが不要な外壁材はありますか?

結論から言うと、「完全にメンテナンスが不要(メンテナンスフリー)な外壁材」は、現在のところ存在しません。

タイルは、外壁材そのものの劣化がほとんどなく、塗装も不要なため「メンテナンスフリーに近い」と言われます。しかし、タイルとタイルの間の「目地」部分は経年で劣化するため、10~15年を目安に点検し、必要であれば補修が必要です。

同様に、樹脂系サイディングや高耐久塗装を施したサイディングも、塗り替えの必要性は低いですが、台風などの自然災害で物が当たって傷がつけば部分的な補修が必要ですし、窓まわりなど部分的にシーリングが使われている箇所の劣化は起こり得ます。また、排気ガスの多い道路沿いなどでは、どんな素材でも汚れは付着するため、美観を保つための洗浄が必要になることもあります。

「メンテナンスフリー」という言葉に過度な期待はせず、「メンテナンスの手間や頻度が少ない外壁材」という認識で選ぶことが重要です。

外壁の色選びで失敗しないコツはありますか?

外壁の色選びは、一度決めるとなかなか変更できないため、非常に重要です。失敗を防ぐためのコツは以下の通りです。

- 大きなサンプルで確認する: カタログの小さな色見本だけで決めず、必ずA4サイズ以上の大きなサンプル板を取り寄せましょう。

- 屋外の太陽光の下で見る: 室内灯と太陽光では色の見え方が全く異なります。朝、昼、夕方、曇りの日など、様々な時間帯や天候でサンプルを外壁に当てて確認するのが理想です。

- 面積効果を考慮する: 小さなサンプルで見た時よりも、実際に広い面積に塗られると色は明るく、鮮やかに見える傾向があります。「少し落ち着いているかな?」と感じるくらいの色を選ぶと、仕上がりがイメージに近くなります。

- 汚れの目立ちにくさを考える: 白や黒はスタイリッシュですが、汚れやホコリが目立ちやすい色です。グレー、ベージュ、アイボリー、薄いブラウンといった中間色は、砂埃や雨だれの跡が比較的目立ちにくく、おすすめです。

- 周辺環境との調和を意識する: 周囲の家や街並みと調和する色を選ぶと、落ち着いた美しい外観になります。奇抜な色を選ぶ際は、悪目立ちしないか慎重に検討しましょう。

- シミュレーションを活用する: メーカーのウェブサイトやリフォーム会社の提案で、カラーシミュレーションを利用するのも有効な手段です。自宅の写真を使って様々な色を試すことで、完成後のイメージを具体的に掴むことができます。

これらのポイントを押さえることで、「イメージと違った」という後悔を最小限に抑えることができるでしょう。