オフィスビルは、企業の顔であり、従業員が日々多くの時間を過ごす重要な空間です。その設計は、単に建物を建てるという行為に留まらず、企業の生産性、ブランドイメージ、そして長期的な資産価値を大きく左右する経営戦略そのものと言えます。しかし、オフィスビルの設計は専門性が高く、プロジェクトの進め方や成功のポイントが分からず、何から手をつければ良いか悩む方も少なくありません。

この記事では、オフィスビル設計の基本的な知識から、プロジェクトを成功に導くための具体的なポイント、依頼から完成までの流れ、費用の相場、そして最適なパートナー選びまで、網羅的に解説します。これからオフィスビルの新築やリノベーションを検討している事業主や担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社のビジョンを形にする第一歩を踏み出してください。

目次

オフィスビル設計の基本

オフィスビル設計のプロジェクトを始めるにあたり、まずはその基本的な概念と重要性を深く理解することが不可欠です。設計とは何をすることなのか、そしてなぜそれが事業の成功に不可欠なのか。ここでは、オフィスビル設計の根幹をなす要素を紐解いていきます。

オフィスビル設計とは

オフィスビル設計とは、事業目的を達成するための空間を、建築的な手法を用いて創造する一連のプロセスを指します。これは単に雨風をしのぐ箱を作る作業ではありません。企業の理念を体現し、働く人々の創造性を刺激し、訪れる人々に信頼感を与え、そして地域社会に貢献する、多面的な価値を持つ建築物を計画することです。

オフィスビル設計は、大きく分けて以下の三つの専門分野が連携して進められます。

- 意匠設計:

意匠設計は、ビルのデザインや空間の使いやすさを計画する分野です。建物の外観(ファサード)、エントランス、ロビー、執務室、会議室、リフレッシュスペースといった各空間の配置(ゾーニング)や内装デザイン、利用者の動きやすさ(動線計画)などを担当します。企業のコンセプトを視覚的に表現し、利用者の満足度や知的生産性に直接影響を与える、設計の中核とも言える部分です。例えば、開放的でコミュニケーションを促すオフィス、集中とリラックスを両立できるオフィスなど、働き方のビジョンを空間として具現化するのが意匠設計の役割です。 - 構造設計:

構造設計は、建物の安全性と耐久性を確保する分野です。地震や台風、積雪といった自然災害の力に対し、建物が倒壊・損壊することなく、人命と財産を守れるように骨組み(柱、梁、床、壁など)を計画します。建築基準法で定められた耐震基準を満たすことはもちろん、事業継続計画(BCP)の観点から、基準以上の性能を持たせることも少なくありません。目には見えにくい部分ですが、ビルの根幹を支える最も重要な要素の一つです。使用する材料(鉄骨、鉄筋コンクリートなど)や工法(耐震、制震、免震など)の選定もここで行われます。 - 設備設計:

設備設計は、建物内の環境を快適かつ機能的に維持するためのインフラを計画する分野です。具体的には、空調(温度・湿度)、換気、照明、給排水、防災設備(スプリンクラーや火災報知器)、電気、通信(LAN、Wi-Fi)、セキュリティシステムなどが含まれます。近年では、省エネルギー性能が強く求められており、高効率な機器の選定や自然エネルギーの活用(太陽光発電など)も設備設計の重要なテーマです。従業員の健康や快適性、そしてビルのランニングコストに直結するため、長期的な視点での計画が求められます。

これら意匠・構造・設備は、それぞれが独立しているわけではなく、密接に連携し合って一つの建築物を創り上げます。例えば、大きな窓を設けて開放的な空間を作りたい(意匠)と思っても、構造的な安全性を確保する必要があり(構造)、日射による室温上昇を抑えるための空調計画(設備)が不可欠になる、といった具合です。

オフィスビル設計が重要である理由

なぜ、多大なコストと時間をかけてまで、オフィスビルの設計にこだわる必要があるのでしょうか。その理由は、優れた設計がもたらす多岐にわたるメリットにあります。

資産価値の向上

オフィスビルは、事業を行うための拠点であると同時に、企業やオーナーにとって重要な「資産」です。優れた設計は、この資産価値を長期にわたって維持・向上させるための最も確実な投資となります。

まず、時代に左右されない普遍的なデザインや、将来の改修にも対応しやすい柔軟な構造・設備計画は、ビルの陳腐化を防ぎます。また、高品質な材料を選定し、適切なメンテナンス計画を立てることで、建物の耐久性が高まり、修繕コストを抑制できます。

テナントビルとして貸し出す場合、その価値はさらに明確になります。魅力的なデザイン、快適なオフィス環境、高い省エネ性能を備えたビルは、他物件との差別化要因となり、高い賃料設定や安定した稼働率(低い空室率)を実現しやすくなります。結果として、不動産としての収益性が高まり、売却時の評価額、すなわち資産価値も向上するのです。

テナントや従業員の満足度向上

オフィスは、多くの従業員が1日の大半を過ごす場所です。その環境が働きやすさや心身の健康に与える影響は計り知れません。

優れたオフィス設計は、従業員の満足度(ES:Employee Satisfaction)を高め、知的生産性を向上させる効果が期待できます。具体的には、以下のような要素が挙げられます。

- 快適な物理的環境: 自然光が豊かに入る明るい空間、個々の業務に合わせて調整できる照明、静かで集中しやすい音響環境、適切な温度・湿度に保たれた空調など。

- 多様な働き方への対応: 一人で集中するための個室ブース、チームで協業するためのオープンなミーティングスペース、気軽に雑談や休憩ができるリフレッシュエリアなど、業務内容に応じて働く場所を選べる環境。

- 健康への配慮: スタンディングデスクの導入、階段の利用を促すデザイン、心身をリフレッシュできる緑豊かな空間の設置など。

これらの取り組みは、従業員のモチベーションを高めるだけでなく、優秀な人材の獲得や定着(リテンション)にも繋がります。テナントビルにおいては、入居企業の従業員満足度が高いことは、その企業の業績向上に貢献し、結果として長期的な入居に繋がるという好循環を生み出します。

企業のブランドイメージ向上

オフィスビルは、道行く人々や来訪者が目にする「企業の顔」です。その外観やエントランス空間は、言葉以上に雄弁に企業文化や価値観を物語ります。戦略的に設計されたオフィスビルは、強力なブランディングツールとして機能します。

例えば、ガラス張りの開放的なデザインは「透明性」や「先進性」を、重厚な石造りのデザインは「安定性」や「信頼性」を想起させるかもしれません。また、自社のコーポレートカラーやロゴをデザインに組み込むことで、アイデンティティを視覚的に訴求できます。

近年では、環境への配慮も企業ブランドを語る上で欠かせない要素です。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)のような環境性能の高いビルを建設することは、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの取り組みを具体的に示すことになり、顧客や取引先、投資家からの評価を高める効果が期待できます。テナントビルであっても、環境認証を取得していることは、入居を検討する企業にとって大きな魅力となり、ビル自体のブランド価値を高めることに繋がります。

設計を始める前に決めること

本格的な設計プロセスに入る前に、プロジェクトの根幹となる方針を固めておく必要があります。ここで決定する事項は、その後の設計、資金計画、事業性など、あらゆる側面に影響を及ぼすため、慎重な検討が求められます。

ビルの種類を明確にする

まず最初に明確にすべきは、建設するオフィスビルが「誰のための、何のためのビルなのか」という目的です。これは大きく「自社ビル」と「テナントビル」の二つに大別されます。

| ビルの種類 | 主な目的 | 設計の方向性 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 自社ビル | 自社の事業活動拠点、ブランドの象徴 | 企業理念や働き方を反映した、オーダーメイドの設計 | ・設計の自由度が高い ・ブランディング効果 ・従業員満足度の向上 ・賃料支払いが不要 |

・巨額の初期投資 ・維持管理の全責任 ・事業規模の変動に対応しにくい |

| テナントビル | 賃貸による収益確保(不動産投資) | 不特定多数のテナントに対応できる、汎用性と効率性 | ・安定した賃料収入 ・空室リスクの分散 ・比較的早い投資回収の可能性 |

・空室リスク ・テナントニーズの変化への対応 ・設計の自由度に制約 |

自社ビル

自社ビルは、企業が自社の事業活動のために所有し、使用するオフィスビルです。最大の魅力は、企業の理念やビジョン、独自の働き方を空間に直接反映できる点にあります。例えば、「社員間のコミュニケーション活性化」を理念に掲げる企業であれば、部署間の壁を取り払ったオープンなオフィス空間や、偶発的な出会いを誘発するような魅力的なカフェスペースを設けることができます。

メリット:

- 高い設計自由度: 企業文化やブランドイメージを細部に至るまで体現した、唯一無二の空間を創造できます。

- 強力なブランディング: ビルそのものが企業の象徴となり、採用活動や顧客へのアピールにおいて強力なメッセージを発信します。

- 長期的コスト: 毎月の賃料支払いがなくなるため、ローン完済後はランニングコストを大幅に抑制できる可能性があります。

- 従業員のエンゲージメント向上: 自社のために作られた特別なオフィスは、従業員の帰属意識や満足度を高める効果が期待できます。

デメリット:

- 高額な初期投資: 土地の取得から建設まで、莫大な自己資金または借入金が必要となります。

- 維持管理の負担: 建物の清掃、警備、修繕、法定点検など、すべての維持管理責任とコストを自社で負う必要があります。

- 柔軟性の欠如: 事業の拡大・縮小に応じてオフィス面積を柔軟に変更することが難しく、将来の事業変化への対応が課題となる場合があります。

自社ビルの建設は、事業基盤が安定しており、長期的な視点で自社のアイデンティティと労働環境に投資したいと考える企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

テナントビル

テナントビルは、不特定多数の企業にオフィススペースを貸し出し、賃料収入を得ることを目的とした収益物件です。設計においては、特定の企業の思想よりも、多様なテナントに受け入れられる汎用性、効率性、そして市場における競争力が重視されます。

メリット:

- 安定した収益: 複数のテナントが入居することで、安定したインカムゲイン(賃料収入)が期待できます。

- リスク分散: 1社が退去しても、他のテナントからの収入があるため、自社ビルに比べて事業リスクを分散できます。

- 市場への適応: 時代や経済状況の変化に応じて、賃料設定やサービスの付加価値を調整することが可能です。

デメリット:

- 空室リスク: 景気の変動や周辺エリアの競合物件の出現により、空室が発生し、収益が減少するリスクが常に伴います。

- 汎用的な設計: 多様なニーズに応えるため、特徴が出しにくく、没個性的なデザインになりがちです。

- テナント管理の手間: テナントの募集、契約、賃料回収、トラブル対応など、運営管理に手間とコストがかかります。

テナントビルの建設は、土地を有効活用したい地主や、不動産投資として長期安定的な収益を目指すデベロッパーなどにとって最適な選択肢です。ただし、成功のためには、徹底したマーケットリサーチと、将来のテナントニーズを見越した設計が不可欠です。

新築かリノベーションかを検討する

ビルの目的が決まったら、次にそれを「新築」で実現するのか、あるいは既存の建物を「リノベーション」して実現するのかを決定します。それぞれにメリット・デメリットがあり、予算、立地、求める性能、スケジュールなどを総合的に勘案して判断する必要があります。

| 比較項目 | 新築 | リノベーション |

|---|---|---|

| 設計の自由度 | 非常に高い。ゼロから理想の空間を追求できる。 | 制約あり。既存の構造(柱や梁)や法規に縛られる。 |

| コスト | 高額。解体費(既存建物がある場合)、土地造成費、建設費などすべてが必要。 | 比較的安価。既存の躯体を活かすため、新築よりコストを抑えられる傾向。 |

| 工期 | 長い。設計から竣工まで数年単位の期間が必要。 | 比較的短い。内装工事が中心の場合、数ヶ月で完了することも。 |

| 性能・品質 | 最新。最新の耐震基準や省エネ基準に適合させやすい。 | 既存建物に依存。耐震補強や断熱改修には限界がある場合も。 |

| 立地 | 良い立地の更地は希少で高価。選択肢が限られる。 | 既存ストックを活用するため、好立地の物件を確保しやすい可能性がある。 |

| 環境負荷 | 建設時に多くの資源・エネルギーを消費し、廃棄物も発生する。 | 既存躯体の再利用により、廃棄物削減やCO2排出抑制に貢献できる。 |

新築の選択:

ゼロベースで理想のオフィスを追求したい場合や、最新の耐震性能・環境性能が絶対条件である場合には、新築が適しています。特に、企業の強いメッセージを込めた象徴的なビルを建てたい自社ビルや、長期的な競争力を持つハイグレードなテナントビルを目指す場合に選ばれることが多い選択肢です。ただし、莫大な初期費用と長い事業期間を覚悟する必要があります。

リノベーションの選択:

都心部の一等地など、新たに土地を確保することが難しいエリアでオフィスを構えたい場合、リノベーションは非常に有効な手段です。中古ビルを取得または賃借し、内装を全面的に刷新することで、新築に近い機能性とデザイン性を、コストと工期を抑えながら実現できます。近年では、古いビルの持つ独特の風合いや歴史性を活かし、新たな価値を創造する「リノベーション・ブランディング」も注目されています。SDGsの観点からも、既存ストックを有効活用するリノベーションは社会的に推奨される流れにあり、企業の姿勢を示す上でも意義深い選択と言えるでしょう。

ただし、リノベーションには注意点もあります。見た目では分からない構造体の劣化やアスベストの存在など、予期せぬ問題が工事中に発覚し、追加のコストや工期が発生するリスクがあります。事前に専門家による詳細な建物調査(デューデリジェンス)を行うことが不可欠です。

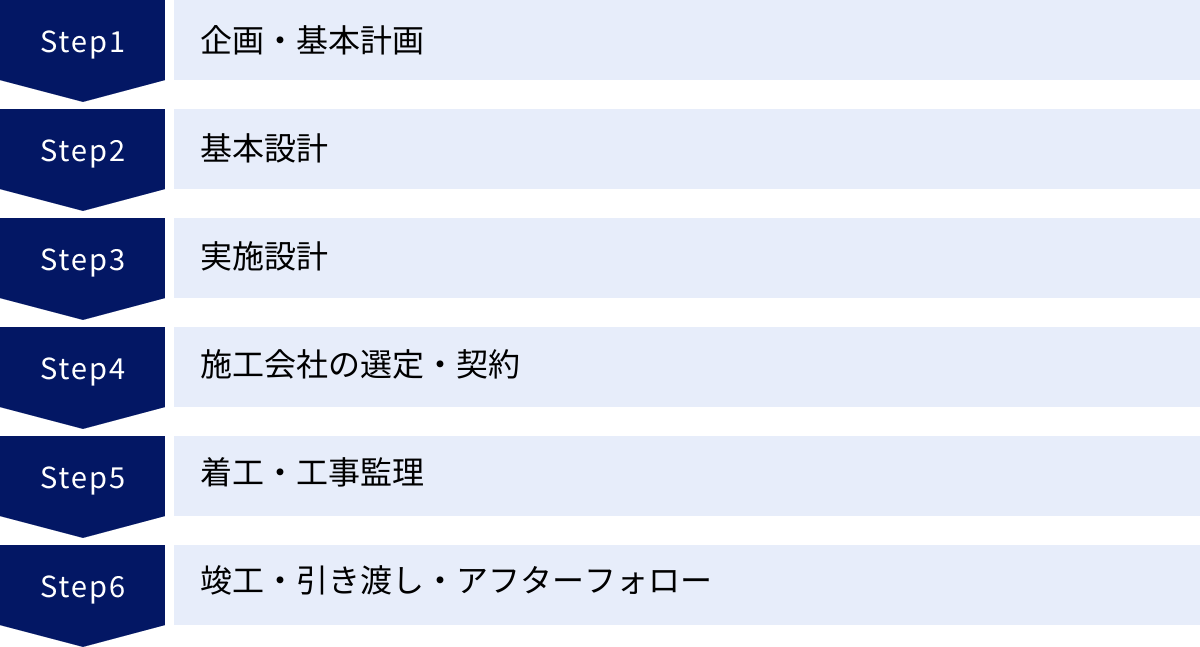

依頼から完成まで!オフィスビル設計の基本的な流れ6ステップ

オフィスビルの建設は、構想から完成まで数年を要する長大なプロジェクトです。そのプロセスは、いくつかの明確なステップに分かれています。ここでは、一般的なオフィスビル設計の基本的な流れを6つのステップに分けて、各段階で何が行われるのかを具体的に解説します。

① 企画・基本計画

すべての始まりとなるのが、この「企画・基本計画」のフェーズです。ここで描く青写真の質が、プロジェクト全体の成否を決定づけると言っても過言ではありません。建物の設計図を描く前に、事業そのものの設計図を描く段階です。期間の目安としては、数ヶ月から1年程度かかることもあります。

コンセプトの決定

まず、「どのようなオフィスビルを、なぜ建てるのか」という根源的な問いに答える、プロジェクトのコンセプトを明確にします。これは、単なるデザインの方向性ではなく、事業の目的そのものです。

- 自社ビルの場合: 経営理念、事業戦略、目指すべき働き方(例:コミュニケーション活性化、イノベーション創出)、企業のブランドイメージなどを言語化します。

- テナントビルの場合: ターゲットとするテナント層(例:スタートアップ企業、大手企業の支店)、周辺エリアのマーケット分析、競合ビルとの差別化戦略、目指すビルのグレードなどを具体化します。

このコンセプトが、後の設計や意思決定の拠り所となります。関係者間でこのコンセプトを共有し、ブレない軸を持つことが非常に重要です。

事業収支計画の策定

コンセプトと並行して、プロジェクトの経済的な側面を計画する「事業収支計画」を策定します。夢を語るだけでなく、それを実現するための現実的な資金計画を立てるフェーズです。

- 収入の予測: テナントビルであれば、想定賃料と稼働率から賃料収入を算出します。自社ビルの場合は、賃料支払いがなくなることによるコスト削減効果などを評価します。

- 支出の試算: 土地取得費、設計監理料、建設工事費、各種税金(不動産取得税、固定資産税など)、登記費用、保険料、そして開業後の運営維持費まで、プロジェクトにかかるあらゆるコストを洗い出し、概算します。

- 資金調達計画: 自己資金でどの程度まかない、金融機関からいくら融資を受けるのかを計画します。融資を受けるためには、この事業収支計画の精度が審査の重要なポイントとなります。

この段階で無理のない計画を立てることが、プロジェクトを頓挫させないための鍵となります。

② 基本設計

企画・基本計画で固まったコンセプトと要件を、初めて具体的な建築図面に落とし込んでいくのが「基本設計」のフェーズです。建築家や設計者が、発注者の想いを形にしていく創造的なプロセスです。期間の目安は3ヶ月〜6ヶ月程度です。

この段階では、主に以下のような内容が検討され、基本設計図書としてまとめられます。

- 配置計画: 敷地に対して建物をどのように配置するか。

- 平面計画: 各フロアの部屋の配置、面積、動線などを計画する。

- 立面計画: 建物の外観デザインを決定する。

- 断面計画: 建物の高さや階高、天井高などを決定する。

- 構造計画: 構造形式(S造、RC造など)や基本的な骨組みを検討する。

- 設備計画: 空調、電気、給排水などの基本的なシステムを検討する。

- 法規チェック: 建築基準法や消防法など、関連法規に適合しているかを確認する。

- 概算工事費の算出: 基本設計図を基に、より精度の高い工事費を算出します。

発注者は、提示される図面や模型、CGパースなどを見ながら、設計者と何度も打ち合わせを重ねます。自社の要望が正しく反映されているか、使い勝手に問題はないかなどを徹底的に確認し、修正を加えていく重要な期間です。この段階での大きな変更は比較的容易ですが、次の実施設計に進むと変更が難しくなるため、納得がいくまで議論を尽くすことが大切です。

③ 実施設計

基本設計で確定した内容を基に、実際に工事を行うために必要な、非常に詳細な設計図書を作成するのが「実施設計」です。基本設計が「骨格」だとすれば、実施設計は「筋肉」や「神経」「血管」といった細部に至るまでを描き込む作業です。期間の目安は、基本設計と同程度か、それ以上の3ヶ月〜8ヶ月程度かかることが一般的です。

実施設計図書には、以下のようなものが含まれます。

- 意匠設計図: 各部の寸法、仕上げ材の種類、建具の仕様など、詳細な情報を盛り込んだ数十〜数百枚に及ぶ図面。

- 構造設計図: 柱や梁のサイズ、鉄筋の配置など、構造計算に基づいた詳細な図面。

- 設備設計図: 配管や配線のルート、機器の正確な位置や品番などを示した図面。

- 仕様書: 図面では表現しきれない、使用する材料の品質や施工方法などを文章で規定した書類。

この実施設計図書の精度が、建物の品質とコストを直接左右します。また、この図面一式を役所に提出し、建築確認申請を行い、建築許可(確認済証)を取得する手続きもこの段階で行われます。

④ 施工会社の選定・契約

精度の高い実施設計図書が完成したら、次はいよいよ実際に工事を担当する施工会社を選定します。選定方法にはいくつかの方式がありますが、一般的には複数の施工会社に同じ設計図書を渡し、見積もりを依頼する「相見積もり」方式が採られます。

施工会社選定のポイントは、単に金額の安さだけではありません。

- 技術力と実績: オフィスビル建設の実績、特に同規模・同構造の建物の施工経験が豊富か。

- 経営状況: プロジェクトの途中で経営破綻するようなことがないか、安定した経営基盤があるか。

- 提案力: 設計図書の内容を理解し、より良い施工方法やコストダウンの提案があるか。

- 現場担当者: 現場代理人や監理技術者の人柄や能力も重要です。

提出された見積書の内容を精査し、ヒアリングや交渉を経て、最も信頼できる一社を選定します。そして、工事内容、金額、工期、支払い条件などを定めた「工事請負契約」を締結します。

⑤ 着工・工事監理

工事請負契約が完了すると、いよいよ地鎮祭などを行い、工事が始まります(着工)。ここから竣工までの期間は、ビルの規模にもよりますが、1年〜2年以上かかるのが一般的です。

工事期間中、設計者は非常に重要な役割を担います。それが「工事監理」です。工事監理とは、工事が設計図書通りに、かつ契約内容に沿って適正に行われているかを、発注者の代理人として専門家の立場でチェックする業務です。

具体的には、以下のような活動を行います。

- 定例会議への出席: 発注者、設計者、施工者が集まり、進捗状況の確認や課題の協議を行う。

- 現場での確認: 鉄筋が正しく組まれているか、指定された材料が使われているかなど、重要な工程で現場に足を運び、自らの目で確認する。

- 施工図の承認: 施工会社が作成する、さらに詳細な施工用の図面をチェックし、承認する。

- 品質・工程の管理: 品質が確保されているか、スケジュール通りに進んでいるかを監督する。

施工会社が行うのは「工事管理(現場の安全、品質、工程、原価を管理)」であり、設計者が行う「工事監理」とは立場が異なります。この第三者的なチェック機能があることで、建物の品質が担保されるのです。

⑥ 竣工・引き渡し・アフターフォロー

長い工事期間を経て建物が完成すると、「竣工」となります。しかし、すぐに使えるわけではありません。

まず、役所による「完了検査」を受け、建築確認申請通りの建物ができたことの証明である「検査済証」の交付を受けます。並行して、発注者、設計者、施工者による「施主検査」も行われ、図面との相違点や、傷、汚れ、不具合などがないかを隅々までチェックします。

全ての検査に合格し、手直し工事が完了したら、ついに鍵や各種保証書、取扱説明書などが発注者に渡され、「引き渡し」となります。

しかし、プロジェクトはここで終わりではありません。竣工後も、信頼できるパートナーであれば、長期的なアフターフォローを提供してくれます。通常、1年後、2年後などに定期点検が行われ、建物の不具合やメンテナンスに関する相談に対応してくれます。建物を長く健全に使い続けるためには、このアフターフォロー体制も非常に重要です。

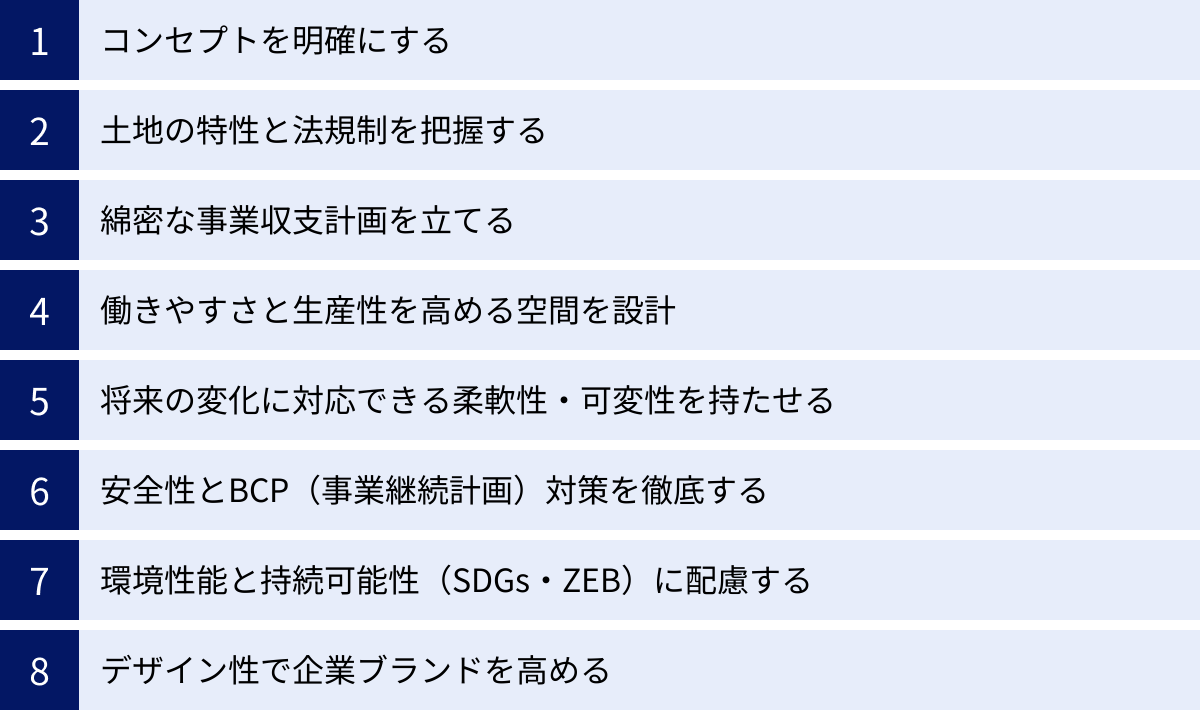

オフィスビル設計を成功させる8つの重要ポイント

オフィスビル設計は複雑で多岐にわたる要素が絡み合うプロジェクトです。成功を収めるためには、流れを理解するだけでなく、各段階で押さえるべき重要なポイントがあります。ここでは、プロジェクトを成功に導くための8つの鍵を具体的に解説します。

① コンセプトを明確にする

プロジェクトの羅針盤となるのが「コンセプト」です。「誰に、何を、どのように提供するためのビルなのか」を、関係者全員が共有できる明確な言葉で定義することが、すべての始まりです。コンセプトが曖昧なまま進むと、設計の方向性がぶれたり、関係者間の意思決定が滞ったりと、プロジェクトが迷走する原因となります。

例えば、「新しい働き方を実現する自社ビル」というだけでは不十分です。「部門を超えた偶発的なコミュニケーションを誘発し、イノベーションを生み出す拠点とする。そのために、中央に大きな吹き抜けと階段を配し、各階にマグネットスペースとなるカフェを設置する」といったように、目的と、それを実現するための具体的な空間イメージまで落とし込むことが理想です。

このコンセプトは、設計者を選ぶ際の基準となり、デザインや仕様を決定する際の判断軸となります。プロジェクトの最後まで立ち返るべき原点として、最初に徹底的に議論し、固めておくことが極めて重要です。

② 土地の特性と法規制を把握する

どのような素晴らしいコンセプトも、建設する土地の制約と法規制の中ではじめて実現可能です。土地探しや基本計画の早い段階で、専門家と共にこれらの条件を正確に把握することが不可欠です。

- 土地の物理的特性: 敷地の形状、面積、高低差、方位、地盤の強度、隣地との関係、前面道路の幅員などを調査します。これらは建物の配置や規模、基礎の工法などに直接影響します。

- 法規制: 建築基準法や都市計画法など、建築に関わる法律は多岐にわたります。特に重要なのが以下の規制です。

- 用途地域: その土地に建てられる建物の種類(商業、住居、工業など)が定められています。

- 建ぺい率: 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合。

- 容積率: 敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合。これがビルの規模を決定します。

- 高さ制限: 絶対高さ、斜線制限(道路・隣地・北側)、日影規制など、様々な角度から建物の高さが制限されます。

これらの規制を無視して計画を進めることはできず、違反すると建築許可が下りません。逆に、これらの規制を巧みに読み解き、最大限活用することで、土地のポテンシャルを引き出した設計が可能になります。

③ 綿密な事業収支計画を立てる

オフィスビル建設は巨額の投資を伴う事業です。設計の初期段階で、実現可能で精度の高い事業収支計画を立てることが、プロジェクトを財政的に破綻させないための生命線となります。

計画には、収入(賃料など)と支出(土地代、設計料、工事費、税金、登記費用、広告宣伝費、維持管理費など)のすべてを網羅的に含める必要があります。特に、工事費については、本体工事費だけでなく、外構工事、インフラ引き込み工事などの「付帯工事費」や、予期せぬ事態に備えるための「予備費」(工事費の5〜10%程度が目安)を必ず計上しておくべきです。

テナントビルの場合は、周辺の賃料相場や将来のマーケット動向を分析し、現実的な賃料設定と稼働率で収益をシミュレーションします。金融機関から融資を受ける際、この事業計画の妥当性が厳しく審査されます。専門家(設計者や不動産コンサルタントなど)の助言を得ながら、複数パターンのシミュレーションを行い、リスクを評価しておくことが重要です。

④ 働きやすさと生産性を高める空間を設計する

オフィスは、従業員が創造性を発揮し、事業価値を生み出すための「舞台」です。その舞台の質が、企業の競争力を直接左右します。働きやすさと生産性を高めるためには、科学的な知見に基づいた空間設計が求められます。

効率的なゾーニングと動線計画

ゾーニングとは、オフィス内を機能ごとにエリア分けすることです。例えば、集中して作業する「執務エリア」、来客対応や打ち合わせを行う「会議エリア」、休憩や雑談をする「リフレッシュエリア」などを適切に配置します。

動線計画は、人やモノの流れをスムーズにするための通路計画です。部署間の連携を促すためには、関連部署を近くに配置したり、主要な動線上にコミュニケーションが生まれるようなスペース(マグネットスペース)を設けたりする工夫が有効です。無駄な移動を減らし、必要なコミュニケーションを誘発するゾーニングと動線計画は、組織全体の生産性を向上させます。

快適な執務環境の確保

従業員が心身ともに健康で、集中して業務に取り組める環境を整えることも不可欠です。

- 光環境: 自然光を最大限に取り入れる設計は、体内リズムを整え、生産性を高める効果があると言われています。照明は、タスクに応じて明るさや色温度を調整できる「タスク・アンビエント照明」などが有効です。

- 温熱環境: 快適な温度・湿度を保つ空調システムは必須です。個人の感覚差に対応できるよう、エリアごとや個人で調整できるシステムが理想的です。

- 音響環境: Web会議の声や雑談が響きすぎると、集中を妨げます。吸音効果のある天井材やカーペット、間仕切りなどを適切に採用し、プライバシーと静粛性を確保することが重要です。

⑤ 将来の変化に対応できる柔軟性・可変性を持たせる

企業を取り巻く環境は、常に変化しています。組織改編、事業内容の変更、働き方の多様化(リモートワークとオフィスのハイブリッド化など)、そしてテナントの入れ替わりなど、将来起こりうる様々な変化に柔軟に対応できる設計は、ビルの寿命を延ばし、長期的な資産価値を維持するために不可欠です。

- フレキシブルな間取り: 将来の間仕切り変更が容易にできるよう、柱や梁の配置を工夫し、大スパンの無柱空間を確保する。

- OAフロア(フリーアクセスフロア): 床下に空間を設け、電源やLANケーブルを自由に配線できるようにする。レイアウト変更に迅速に対応できます。

- 可動式間仕切り: 部屋の広さを用途に応じて変更できる可動式の壁を採用する。

- 設備の更新性: 将来の設備機器の交換や増設が容易にできるよう、十分な設備スペースやメンテナンスルートを確保しておく。

初期コストは多少上がったとしても、将来の改修コストを大幅に削減できるため、ライフサイクルコストの観点から非常に重要な投資と言えます。

⑥ 安全性とBCP(事業継続計画)対策を徹底する

地震や台風、水害といった自然災害、あるいはパンデミックやテロなど、企業活動を脅かすリスクは多様化しています。これらの不測の事態が発生した際に、従業員の安全を確保し、中核事業を可能な限り継続・早期復旧させるための計画がBCP(Business Continuity Plan)です。オフィスビル設計は、このBCPの根幹をなす要素です。

- 耐震性能の確保: 建築基準法の耐震基準(震度6強〜7程度の地震で倒壊しない)を満たすのは最低限です。重要な業務データを扱うサーバー室や経営中枢機能があるフロアには、揺れを大幅に低減する「免震構造」や「制震構造」を採用することを検討します。

- 非常用電源の確保: 停電時にも最低限の業務(サーバー、通信、照明、防災設備など)を継続できるよう、非常用発電機や蓄電池を設置します。稼働時間や供給範囲を事業の重要度に応じて計画します。

- 浸水対策: ハザードマップなどを参考に、地域の水害リスクを評価します。重要な電気設備やサーバー室は上層階に設置する、地下への浸水を防ぐ止水板を準備するなどの対策が考えられます。

- 帰宅困難者対策: 災害時に帰宅が困難になった従業員のために、数日分の備蓄品(水、食料、毛布、簡易トイレなど)を保管するスペースを確保します。

⑦ 環境性能と持続可能性(SDGs・ZEB)に配慮する

現代のビル設計において、環境への配慮はもはやオプションではなく必須要件です。省エネルギー性能を高め、持続可能な社会の実現に貢献することは、企業の社会的責任(CSR)を示すとともに、経済的なメリットももたらします。

その中心的な考え方が「ZEB(ゼブ:Net Zero Energy Building)」です。ZEBとは、高断熱化や高効率な省エネ設備の導入により、エネルギー消費を大幅に削減し、さらに太陽光発電などでエネルギーを創り出すことで、年間の一次エネルギー消費量の収支を正味(ネット)でゼロにすることを目指した建物のことです。

ZEB化には、以下のようなメリットがあります。

- 光熱費の大幅な削減: ビルのランニングコストを大きく圧縮できます。

- 企業価値の向上: 環境先進企業としてのブランドイメージが向上します。

- 不動産価値の向上: ZEB認証を取得したビルは、テナント誘致や売却時に有利になります。

- 補助金の活用: ZEB化には国からの補助金制度があり、初期投資を軽減できます。

ZEB以外にも、「CASBEE(建築環境総合性能評価システム)」や「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」といった建物の環境性能を評価・表示する制度があり、これらの認証を取得することもビルの価値を高める上で有効です。

⑧ デザイン性で企業ブランドを高める

ビルのデザインは、機能性や効率性と同じくらい重要です。特にファサード(建物の正面の外観)やエントランスホールは、企業の第一印象を決定づける「顔」となります。優れたデザインは、訪れる人に感動や信頼感を与え、企業やビルのブランド価値を静かに、しかし力強く語りかけます。

デザイン性を高めることは、単に奇抜な形や高価な材料を使うことではありません。

- コンセプトの体現: 企業の理念やビジョンを、形、色、素材、光の扱い方などで表現する。

- 地域との調和: 周辺の街並みや歴史、文化を尊重し、地域に開かれたデザインを取り入れることで、地域社会からも愛されるビルになる。

- 時間の経過と共に美しく: 経年変化を楽しめる素材を選んだり、流行に左右されない普遍的なプロポーションを追求したりすることで、長く価値を保つデザインを目指す。

デザインの力は、従業員の誇りや愛着を育み、創造性を刺激する効果も期待できます。細部にまでこだわり抜かれた空間は、そこで働く人々の意識を高め、優れた人材を惹きつける磁力となるでしょう。

オフィスビル設計にかかる費用の内訳と相場

オフィスビル建設は、企業にとって一大投資です。プロジェクトを計画する上で、費用の全体像と内訳、そしてその相場観を把握しておくことは不可欠です。ここでは、主要な費用である「設計監理料」と「建設工事費」について解説します。ただし、これらの費用はビルの規模、構造、仕様、立地などによって大きく変動するため、あくまで一般的な目安として捉えてください。

設計監理料

設計監理料とは、企画から基本設計、実施設計、そして工事期間中の工事監理まで、一連の設計業務に対して設計事務所などに支払う報酬です。この費用は、プロジェクトの品質を左右する専門的な頭脳労働への対価であり、単なるコストとしてではなく、価値を生み出すための重要な投資と考えるべきです。

設計監理料の算出方法にはいくつかの方式がありますが、最も一般的なのは「料率法」です。これは、総工事費に一定の料率(パーセンテージ)を掛けて算出する方法です。この料率は、国土交通省の告示(令和元年国土交通省告示第九十八号)で「標準業務報酬基準」として目安が示されており、多くの設計事務所がこれを参考に料金を設定しています。

【設計監理料の相場(料率法の場合)】

- 総工事費に対する料率: 約5% 〜 15%

この料率は、プロジェクトの特性によって変動します。

- 規模: 一般的に、工事費が小さいほど料率は高く、大きいほど料率は低くなる傾向があります。

- 用途・難易度: デザインや構造が複雑なビル、特殊な設備が必要なビルなど、設計の難易度が高いほど料率は高くなります。

- 業務範囲: 設計監理だけでなく、土地探しや企画段階のコンサルティングなど、依頼する業務範囲が広ければ、その分費用も加算されます。

例えば、総工事費が10億円のプロジェクトで料率が8%であれば、設計監理料は8,000万円となります。この金額には、意匠・構造・設備の各設計者やスタッフの人件費、事務所経費、そして専門家としての技術や知見に対する対価が含まれています。見積もりを取得する際は、金額だけでなく、どこまでの業務が含まれているのか、その内訳を明確に確認することが重要です。

建設工事費(坪単価)

建設工事費は、プロジェクト全体の費用の中で最も大きな割合を占めます。その目安としてよく用いられるのが「坪単価」、つまり延床面積1坪(約3.3㎡)あたりの工事費です。

オフィスビルの建設工事費の坪単価は、構造形式、建物のグレード、地域、そしてその時々の資材価格や人件費の動向によって大きく変動します。特に近年は、建設資材の高騰や人手不足により、上昇傾向が続いています。

以下は、あくまで現時点での大まかな目安です。(参照:一般財団法人 建設物価調査会などの市場動向データに基づく一般的な相場観)

| 構造形式 | 首都圏における坪単価の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| S造(鉄骨造) | 150万円 〜 250万円/坪 | 比較的軽量で、大スパンの空間を作りやすい。工期も短め。中高層のオフィスビルで最も一般的に採用される。 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) | 180万円 〜 300万円/坪 | 耐火性、遮音性、耐久性に優れる。デザインの自由度も高いが、S造に比べて重く、工期が長くなる傾向がある。低中層ビルに多い。 |

| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 200万円 〜 350万円/坪以上 | S造とRC造の長所を併せ持ち、非常に高い強度を持つ。超高層ビルや大規模なビルで採用されるが、コストは最も高くなる。 |

例えば、延床面積500坪のS造オフィスビルを建てる場合、坪単価を200万円と仮定すると、

500坪 × 200万円/坪 = 10億円

が建設工事費の概算となります。

注意点:

- この坪単価には、通常、内装仕上げ、空調・電気・衛生設備などの「本体工事費」が含まれます。

- しかし、外構工事、駐車場、地盤改良工事、既存建物の解体工事などの「付帯工事費」や、設計監理料、各種申請費用、税金などの「諸費用」は含まれていません。

- 総事業費は、建設工事費のおおよそ1.2倍〜1.3倍程度になると見込んでおくと、より現実的な資金計画が立てやすくなります。

正確な費用は、実施設計が完了し、施工会社から見積もりを取るまで確定しません。計画の初期段階では、これらの相場を参考にしつつ、余裕を持った資金計画を立てることが肝要です。

最適なパートナーは?依頼先の種類と選び方

オフィスビル設計という複雑で長期にわたるプロジェクトを成功させるためには、信頼できる専門家、すなわち最適なパートナーを選ぶことが最も重要です。パートナー選びを間違えると、デザイン、品質、コスト、スケジュールなど、あらゆる面で問題が生じる可能性があります。ここでは、依頼先の主な種類とその特徴、そして信頼できるパートナーを選ぶためのポイントを解説します。

依頼先の主な種類

オフィスビルの設計・建設を依頼する先は、主に「設計事務所」「ゼネコン」「ハウスメーカー」の3つに大別されます。それぞれに特徴があり、プロジェクトの目的や規模によって最適な選択肢は異なります。

設計事務所

設計事務所は、その名の通り建築物の設計と工事監理を専門とする組織です。発注者(施主)の代理人という立場に立ち、発注者の利益を最大化することを使命とします。

- 特徴:

- 高い設計力とデザイン性: 独創的で意匠性の高い建築を得意とするところが多い。特にアトリエ系と呼ばれる小規模な事務所は、建築家の個性が強く反映されたユニークな提案が期待できます。

- 中立的な立場での工事監理: 施工会社とは独立した立場で、設計図通りに工事が行われているかを厳しくチェック(工事監理)するため、品質の確保が期待できます。

- 発注者の代弁者: 発注者の要望を深く理解し、それを実現するために施工会社と交渉するなど、プロジェクト全体を通して発注者に寄り添います。

- 向いているプロジェクト:

- 企業の理念やブランドを体現する、デザイン性の高い自社ビル。

- 複雑な与件や法規制をクリアする必要がある難易度の高い計画。

- 品質を最優先し、第三者の厳しい目でチェックしてほしい場合。

ゼネコン(設計施工)

ゼネコン(General Contractor)は、土木・建築工事を請け負う総合建設会社です。多くのゼネコンは社内に設計部を持っており、設計から施工までを一貫して請け負う「設計施工一貫方式(デザインビルド)」に対応しています。

- 特徴:

- ワンストップサービス: 設計と施工の窓口が一本化されるため、発注者の手間が軽減され、責任の所在が明確になります。

- コスト・工期の最適化: 設計段階から施工のノウハウを反映させることで、コストダウンや工期短縮の提案が期待できます。

- 技術力と組織力: 大規模なプロジェクトや特殊な工法にも対応できる高い技術力と、それを支える組織力があります。

- 向いているプロジェクト:

- コストや工期を重視する、大規模なテナントビルや工場・倉庫など。

- 標準的な仕様で問題なく、スピーディーにプロジェクトを進めたい場合。

- 設計と施工の連携を密にし、責任を一元化したい場合。

ハウスメーカー

ハウスメーカーは主に戸建住宅を手掛けるイメージが強いですが、その技術やノウハウを活かして、低層のオフィスビルや店舗、賃貸併用住宅などの分野にも進出しています。

- 特徴:

- 品質の安定と工期の短さ: 部材の工業化や規格化された工法により、品質が安定しており、比較的短い工期で建設が可能です。

- ブランドの安心感: 住宅で培ったブランド力や、全国規模のネットワークによる安心感があります。

- コストの明確さ: 商品ラインナップが用意されていることが多く、早い段階で費用の全体像を把握しやすい傾向があります。

- 向いているプロジェクト:

- 比較的小規模(2〜3階建て程度)なオフィスビルや支店、営業所。

- 規格化されたプランでも問題なく、コストと工期を優先したい場合。

設計事務所とゼネコン(設計施工)の比較

オフィスビル建設において、最も一般的な選択肢は「設計事務所に依頼する(設計・施工分離方式)」か「ゼネコンに依頼する(設計施工一貫方式)」のどちらかです。両者には明確なメリット・デメリットがあるため、自社のプロジェクトにどちらが適しているかを慎重に比較検討する必要があります。

| 比較項目 | 設計事務所(設計・施工分離方式) | ゼネコン(設計施工一貫方式) |

|---|---|---|

| 設計の自由度 | 高い。発注者の要望を最大限に反映し、複数の施工会社から最適な技術を選べる。 | 制約される場合がある。自社の得意な工法や仕様が優先され、設計の選択肢が狭まる可能性。 |

| コスト | 競争原理が働くため、コストの透明性が高い。相見積もりにより工事費を比較検討できる。 | 設計と施工が一体のためコストの内訳が見えにくい場合も。トータルコストを抑えられる可能性がある。 |

| 工期 | 設計完了後に施工会社を選定するため、比較的長くなる傾向。 | 設計と施工を並行して進められるため、工期を短縮しやすい。 |

| 品質管理 | 第三者(設計者)による厳しい監理が行われ、客観的な品質確保が期待できる。 | 自社内の検査となるため、チェック機能が甘くなるリスクも指摘される(多くのゼネコンは厳格な品質管理体制を持つ)。 |

| 責任の所在 | 設計に起因する問題は設計事務所、施工に起因する問題は施工会社と、責任が分かれる。 | 設計・施工ともにゼネコンが一元的に責任を負うため、問題発生時の対応がスムーズ。 |

| 発注者の手間 | 設計者、施工者とそれぞれ契約や調整が必要で、手間がかかる。 | 窓口が一本化されるため、発注者の負担は比較的少ない。 |

信頼できるパートナーを選ぶためのポイント

どの依頼先を選ぶにしても、最終的には「どの会社、どの担当者と組むか」がプロジェクトの成否を分けます。以下に、信頼できるパートナーを見極めるためのポイントを挙げます。

- 実績の確認:

自社が計画しているビルと類似の規模、用途、構造のオフィスビル設計・建設実績が豊富かを確認します。公式サイトの施工事例を見るだけでなく、可能であれば実際にその建物を見学させてもらうと、デザインや品質を肌で感じることができます。 - 担当者との相性・コミュニケーション:

プロジェクトは数年にわたります。担当者とは何度も濃密な打ち合わせを重ねることになります。こちらの意図を正確に汲み取り、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、誠実で話しやすい人柄かなど、ストレスなくコミュニケーションが取れる相手であることが非常に重要です。 - 提案力:

単にこちらの要望を聞くだけでなく、専門家としての知見から、より良い空間にするための「プラスアルファの提案」をしてくれるかを見極めましょう。課題の本質を見抜き、コスト、デザイン、機能性のバランスを取りながら、創造的な解決策を提示してくれるパートナーは非常に頼りになります。 - 見積もりの透明性と妥当性:

提出された見積もりの内訳が詳細かつ明確で、それぞれの項目に納得のいく根拠があるかを確認します。安さだけを追求するのではなく、なぜその金額になるのかを丁寧に説明してくれる誠実な姿勢が信頼に繋がります。 - 経営の安定性とアフターフォロー体制:

長期にわたるプロジェクトの途中で倒産するようなことがないよう、企業の経営状況を確認することも大切です。また、竣工後の定期点検やメンテナンスなど、長期的な視点で建物をサポートしてくれるアフターフォロー体制が整っているかも必ず確認しましょう。

最終的なパートナー決定は、複数の候補と実際に面談し、プレゼンテーションを受け、これらのポイントを総合的に比較検討した上で、最も「この人たちとなら、良いビルが作れる」と確信できる相手に依頼することをおすすめします。

まとめ

本記事では、オフィスビル設計の基本から、具体的な流れ、成功のための重要ポイント、費用、そしてパートナー選びまで、多角的に解説してきました。

オフィスビルの設計は、単なる建築行為ではありません。それは、企業の未来を創造し、事業の成功を支えるための極めて重要な経営戦略です。優れた設計は、従業員の生産性を高め、企業のブランドイメージを向上させ、長期にわたって安定した資産価値をもたらします。

この複雑で長大なプロジェクトを成功に導く鍵は、以下の3つに集約されると言えるでしょう。

- 明確なビジョン(コンセプト): 何のために、どのようなビルを建てるのか。プロジェクトの揺るぎない軸を最初に確立すること。

- 綿密で現実的な計画: 法規制や土地の特性を理解し、実現可能な事業収支計画と、将来の変化を見据えた柔軟な設計を行うこと。

- 信頼できるパートナー: 自社のビジョンを共有し、専門家としての高い知見と誠実さをもってプロジェクトを最後まで導いてくれるパートナーを見極めること。

これからオフィスビルの新築やリノベーションという大きな挑戦に臨む皆様にとって、本記事がその一助となれば幸いです。まずは自社のビジョンを語り合うところから始め、信頼できる専門家と共に、そこで働く人々が誇りを持ち、社会からも愛される、価値あるオフィスビルの実現を目指してください。