地震や台風といった自然災害による停電への備えや、高騰する電気代への対策として、家庭用蓄電池への関心が高まっています。しかし、導入を検討する上で最も大きなハードルとなるのが「価格」ではないでしょうか。

「うちにはどのくらいの容量が必要で、費用はいくらかかるのだろう?」「メーカーによって何が違うの?」「補助金は使えるの?」といった疑問を抱えている方も多いはずです。

この記事では、家庭用蓄電池の価格相場を容量別・種類別に詳しく解説するとともに、価格の内訳、主要メーカーごとの特徴、お得に導入するための補助金制度やコストを抑える方法まで、網羅的にご紹介します。

家庭用蓄電池は、決して安い買い物ではありません。だからこそ、正しい知識を身につけ、ご自身のライフスタイルに最適な一台を選ぶことが重要です。この記事が、後悔しない蓄電池選びの一助となれば幸いです。

目次

家庭用蓄電池の価格相場

家庭用蓄電池の導入にかかる費用は、主に「蓄電容量(kWh)」と「蓄電池の種類」という2つの大きな要素によって決まります。まずは、それぞれの価格相場を詳しく見ていきましょう。

近年、技術の進歩や量産効果により、蓄電池の価格は緩やかな下落傾向にあります。しかし、依然として100万円以上の高額な設備であることに変わりはありません。価格相場を把握することは、予算計画を立て、販売店からの見積もりが適正かどうかを判断するための第一歩となります。

容量(kWh)別の価格相場

蓄電池の価格を最も大きく左右するのが、電気をどれだけ蓄えられるかを示す「蓄電容量」です。単位は「kWh(キロワットアワー)」で表され、この数値が大きいほど、より多くの電気を貯めておくことができます。当然、容量が大きくなるほど価格も高くなります。

ここでは、一般的な家庭で導入されることが多い容量帯を3つに分け、それぞれの価格相場と特徴を解説します。なお、表示価格は蓄電池本体と設置工事費を含んだ総額の目安です。

| 蓄電容量 | 価格相場(工事費込み) | 主なターゲット層 |

|---|---|---|

| ~5kWh | 80万円~130万円 | 少人数のご家庭、日中の電力消費が少ないご家庭 |

| 5kWh~10kWh | 100万円~200万円 | 一般的な3~4人家族、太陽光発電との連携を重視するご家庭 |

| 10kWh~ | 150万円~250万円 | 二世帯住宅、オール電化、EV(電気自動車)所有のご家庭 |

~5kWh:80万円~130万円

蓄電容量が5kWh未満の小容量モデルは、比較的コンパクトで導入コストを抑えやすいのが特徴です。1~2人暮らしの世帯や、日中の在宅者が少なく電力消費量が比較的少ないご家庭に向いています。

この容量帯の主な用途は、電力会社が設定する夜間の割安な電力を充電し、朝夕の電力使用量が多い時間帯に利用することで、電気代の差額分を節約することです。また、短時間の停電であれば、冷蔵庫やスマートフォンの充電、最低限の照明など、生活に不可欠な電力を確保するための非常用電源としても機能します。

ただし、エアコンやIHクッキングヒーターといった消費電力の大きい家電を長時間動かすほどの容量はないため、災害時の備えとしては限定的です。「まずは電気代削減をメインに、万が一の際の最低限の備えもしておきたい」というニーズに適した容量帯と言えるでしょう。価格帯に幅があるのは、メーカーのブランド力や、後述する蓄電池の種類(単機能型かハイブリッド型か)による違いが主な理由です。

5kWh~10kWh:100万円~200万円

現在、日本の家庭で最も多く選ばれているのが、この5kWhから10kWhの標準的な容量帯です。3~5人程度の一般的なご家庭の1日の電力消費量の一部を十分にカバーできるため、経済的なメリットと防災対策のバランスが最も良いとされています。

この容量があれば、夜間に貯めた電力で日中のかなりの時間帯の電力をまかなうことが可能です。特に太陽光発電システムと組み合わせることで真価を発揮します。日中に発電した余剰電力を売電するのではなく、蓄電池に貯めておくことで、天気が悪い日や夜間に有効活用でき、電力の自給自足率を大きく高めることができます。

災害による停電時にも、冷蔵庫や照明、テレビ、通信機器といった生活必需品を長時間にわたって使い続けることが可能です。機種によっては、普段通りとまではいかなくても、比較的安心して過ごせるだけの電力を供給できます。

この価格帯は、各メーカーが最も力を入れているボリュームゾーンであり、製品の選択肢も豊富です。そのため、性能や保証内容をじっくり比較検討することが重要になります。

10kWh~:150万円~250万円

10kWhを超える大容量モデルは、二世帯住宅やオール電化住宅、電気自動車(EV)を所有しているご家庭など、日常的に電力消費量が多い世帯のニーズに応えます。

このクラスの蓄電池を導入すれば、停電時でも家全体の電力をバックアップできる「全負荷型」のシステムを構築しやすくなります。これにより、停電中でもエアコンやIHクッキングヒーター、エコキュートといった高出力の家電を使用でき、普段とほとんど変わらない生活を送ることが可能になります。この安心感は、大容量モデルならではの大きなメリットです。

また、太陽光発電と組み合わせれば、天候にもよりますが、数日間にわたって電力会社からの買電をゼロにする「オフグリッド」に近い生活も視野に入ってきます。

導入コストは高額になりますが、その分、災害時の絶大な安心感と、高いレベルでのエネルギー自給自足を実現できるのが特徴です。将来的に家族が増える計画がある場合や、EVの購入を検討している場合にも、有力な選択肢となるでしょう。

種類別の価格相場

家庭用蓄電池は、そのシステム構成によって「単機能型」「ハイブリッド型」「トライブリッド型」の3種類に大別されます。この種類の違いは、電力の変換効率や設置のしやすさ、そして価格に大きく影響します。違いを理解する鍵は「パワーコンディショナ(パワコン)」の役割にあります。

パワコンとは、太陽光パネルが発電した電気(直流)や蓄電池に貯められた電気(直流)を、家庭で使える電気(交流)に変換するための重要な機器です。

単機能型蓄電池

単機能型蓄電池は、蓄電池専用のパワーコンディショナと蓄電池本体がセットになったタイプです。

もしご家庭に既に太陽光発電システムが設置されている場合、そこには太陽光発電用のパワコンが存在します。単機能型蓄電池を導入すると、既存の太陽光発電用パワコンに加えて、新たに蓄電池用のパワコンを設置することになります。

- メリット:

- 既に設置されている太陽光発電システムのメーカーを問わず、後付けで導入しやすい。

- ハイブリッド型に比べて、蓄電池システム自体の価格は比較的安価な傾向にある。

- 太陽光発電用のパワコンが故障しても、蓄電池は独立して使用できる。

- デメリット:

- 電力を変換するパワコンを2台経由するため、電気の変換ロスがハイブリッド型よりも大きくなる。

- パワコンを2台設置するためのスペースが必要になる。

単機能型は、「太陽光発電を設置してまだ年数が浅く、パワコンも新しい」というご家庭が、後から蓄電池を追加導入する際に最も一般的な選択肢となります。価格相場は、容量にもよりますが90万円~180万円程度が目安です。

ハイブリッド型蓄電池

ハイブリッド型蓄電池は、1台のパワーコンディショナで太陽光発電と蓄電池の両方を制御できるタイプです。このパワコンは「ハイブリッドパワコン」と呼ばれます。

- メリット:

- 直流の電気を一度で交流に変換できるため、単機能型に比べて電力の変換ロスが少なく、エネルギーを効率的に使える。

- パワコンが1台で済むため、設置スペースを節約できる。

- これから太陽光発電と蓄電池を同時に新規設置する場合、パワコンをそれぞれ購入するよりもトータルコストを抑えられる。

- デメリット:

- 単機能型の蓄電池システムと比較して、製品自体の価格は高くなる傾向がある。

- 既に太陽光発電を設置している場合、既存のパワコンを取り外してハイブリッドパワコンに交換する必要があり、既存のパワコンが無駄になってしまう。

ハイブリッド型は、「これから太陽光発電と蓄電池をセットで導入したい」あるいは「設置済みの太陽光パワコンが寿命を迎え、交換のタイミングで蓄電池も導入したい」というご家庭に最適な選択肢です。価格相場は110万円~220万円程度が目安となります。

トライブリッド型蓄電池

トライブリッド型蓄電池は、ハイブリッド型の機能に加えて、電気自動車(EV)への充放電をコントロールするV2H(Vehicle to Home)の機能までを1台のパワコンで統合した、最も高機能なシステムです。

V2Hとは、EVを単なる乗り物としてだけでなく、大容量の「走る蓄電池」として活用する技術です。トライブリッドシステムを導入すると、太陽光で発電した電気を家庭用蓄電池だけでなくEVにも効率的に充電したり、逆に停電時にはEVに蓄えられた大量の電気を家庭に供給したりできます。

- メリット:

- 太陽光、家庭用蓄電池、EVという3つの要素を最も効率的に連携させ、エネルギーを無駄なく活用できる。

- EVを大容量の非常用電源として使えるため、災害時のレジリエンス(強靭性)が飛躍的に向上する。

- パワコンが1台に集約されているため、システムがすっきりする。

- デメリット:

- 3つのタイプの中で最もシステム価格が高価になる。

- EVを所有していない、または将来も購入予定がないご家庭にとっては、機能を持て余してしまう。

トライブリッド型は、「既にEVを所有している、または近い将来に購入を計画している」というご家庭にとって、未来のエネルギーライフを見据えた最良の投資となり得ます。価格相場はV2Hスタンドなども含めると180万円~300万円以上になることもあります。

家庭用蓄電池の価格の内訳

販売店から提示される蓄電池の見積もり価格は、大きく分けて「蓄電池本体の価格」と「設置工事費用」の2つで構成されています。これらの内訳を理解しておくことで、見積もりの内容を正しく評価し、複数の業者を比較検討する際に役立ちます。

蓄電池本体の価格

「蓄電池本体」とは、電気を貯める蓄電池ユニットや、電力を制御するパワーコンディショナ、室内リモコンなどの機器一式を指します。この本体価格は、以下のような複数の要素によって変動します。

- 蓄電容量(kWh): 前述の通り、容量が大きければ大きいほど、内部に使われるリチウムイオン電池セルの量が増えるため、価格は高くなります。これは本体価格を決定づける最も大きな要因です。

- 電池の種類: 現在の家庭用蓄電池の主流はリチウムイオン電池ですが、その中でも正極材の素材によって「NCM系(ニッケル・コバルト・マンガン)」「LFP系(リン酸鉄)」などの種類があります。それぞれにコスト、安全性、寿命などの特性があり、どの種類のセルを採用しているかによって価格が異なります。例えば、LFP系は一般的に安全性が高いとされ、近年採用するメーカーが増えています。

- メーカー・ブランド: パナソニックやシャープといった大手電機メーカーから、ニチコンやオムロンのような専門メーカーまで、様々な企業が蓄電池を製造・販売しています。メーカーのブランド力、長年の実績に裏打ちされた技術力、そして保証内容の手厚さなどが価格に反映されます。

- 付加機能: 蓄電池には、単に電気を貯めて使うだけでなく、様々な便利機能が搭載されています。

- AIによる最適充放電制御: 天気予報や家庭の電力使用パターンを学習し、最も経済的になるように自動で充放電をコントロールする機能。

- 停電時の出力タイプ(特定負荷/全負荷): 停電時に特定のコンセントだけで電気が使える「特定負荷型」か、家全体で電気が使える「全負荷型」か。全負荷型の方がシステムは複雑になり、価格も高くなる傾向があります。

- 遠隔監視サービス: スマートフォンアプリなどで、外出先からでも蓄電池の稼働状況を確認できる機能。

見積もりを見る際は、単に総額だけでなく、どのメーカーのどの型番の製品なのか、容量や機能は自分の希望と合っているかをしっかり確認することが重要です。

設置工事費用

蓄電池は購入して置くだけで使えるわけではなく、専門的な設置工事が必要です。この工事費用も総額の大きな部分を占め、一般的に30万円~50万円程度が相場とされていますが、設置環境によって大きく変動します。

主な工事費用の内訳は以下の通りです。

- 基礎工事費: 蓄電池ユニットは数十kgから100kgを超える重量があるため、安定したコンクリート基礎の上に設置する必要があります。地面の状態(土、コンクリートなど)や設置場所によって、基礎工事の内容と費用が変わります。

- 電気工事費: 蓄電池システムを家庭の分電盤に接続したり、パワーコンディショナやリモコンを設置したりするための配線工事です。分電盤から設置場所までの距離が長い、壁の中に配線を通す必要があるなど、家の構造によって工事の難易度が変わり、費用に影響します。

- 機器設置・運搬費: 蓄電池ユニットや関連機器を現場まで運び込み、所定の場所に設置するための費用です。設置場所が2階であったり、搬入経路が狭くクレーンが必要になったりすると、追加費用が発生する場合があります。

- 申請・手続き費用: 蓄電池を設置する際には、電力会社への「系統連系申請」が必要です。また、補助金を利用する場合は、その申請手続きも発生します。これらの複雑な手続きを販売・施工業者が代行してくれることが多く、その手数料が費用に含まれます。

- 諸経費: 現場調査費、交通費、廃材処分費など、工事全体に関わる雑費です。

このように、設置工事費用はご家庭の状況によって個別性が非常に高くなります。そのため、複数の業者から見積もりを取る際は、工事費の内訳が詳細に記載されているかを確認し、トータルコストで比較検討することが不可欠です。安さだけを追求すると、必要な工事が省略されるといったトラブルにも繋がりかねません。

主要メーカー7社の家庭用蓄電池の価格と特徴

家庭用蓄電池を選ぶ上で、メーカーごとの特徴を知ることは非常に重要です。ここでは、国内で人気の主要メーカー7社をピックアップし、それぞれの強みや代表的な製品、価格帯の目安をご紹介します。

なお、記載する価格はあくまで市場での一般的な目安であり、製品モデルや販売店、工事内容によって変動します。正確な価格は、必ず販売店からの見積もりで確認してください。

| メーカー名 | 主な特徴 | 価格帯の目安(工事費込) |

|---|---|---|

| パナソニック | 大手総合電機メーカーの信頼性、AiSEG2との連携 | 120万円~250万円 |

| シャープ | 太陽光発電の老舗、COCORO ENERGYによるAI制御 | 110万円~230万円 |

| ニチコン | 蓄電池専門メーカー、トライブリッド蓄電システムに強み | 130万円~300万円以上 |

| オムロン | パワコンで高シェア、柔軟なシステム構成、塩害対応 | 100万円~220万円 |

| 京セラ | 高い安全性を持つクレイ型リチウムイオン電池「Enerezza」 | 120万円~240万円 |

| 長州産業 | 国内生産へのこだわり、手厚い保証制度 | 130万円~260万円 |

| 伊藤忠商事 | AI搭載「Smart Star」シリーズ、全負荷・大容量が中心 | 150万円~280万円 |

① パナソニック

住宅設備から家電まで幅広く手掛ける総合電機メーカーならではの高いブランド力と信頼性がパナソニックの最大の強みです。HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)である「AiSEG2(アイセグ2)」と連携させることで、蓄電池だけでなく、エコキュートやエアコン、照明といったパナソニック製の様々な住宅設備と連携し、家全体のエネルギーを最適にコントロールできます。

「創蓄連携システム」として、太陽光発電と蓄電池を効率よく連携させる技術にも定評があります。コンパクトな設計の製品も多く、都市部の限られたスペースでも設置しやすい点が評価されています。大手メーカーの安心感を重視する方や、既にパナソニック製の住宅設備を多く使用している方におすすめです。

参照:パナソニック株式会社 公式サイト

② シャープ

太陽光発電システムのパイオニアとして長年の実績を持つシャープ。その強みは、クラウドHEMS「COCORO ENERGY」と連携した賢いAI(人工知能)制御にあります。AIが日々の電力使用状況や気象警報などを学習・取得し、余剰電力の充電や売電のタイミングを自動で最適化してくれます。また、停電に備えて自動で満充電にする機能なども搭載されています。

コンパクトな屋外設置モデルや、大容量モデルまでラインナップが豊富で、様々なニーズに対応可能です。特にシャープ製の太陽光パネルを既に設置している場合、連携のスムーズさから有力な選択肢となります。最新のAI技術で、手間なく賢くエネルギーマネジメントを行いたい方に向いています。

参照:シャープ株式会社 公式サイト

③ ニチコン

ニチコンは、コンデンサや回路製品で世界的なシェアを誇る電子部品メーカーであり、家庭用蓄電池の分野でも専門メーカーとして高い技術力を発揮しています。

同社の最大の特徴は、世界で初めて開発した「トライブリッド蓄電システム」です。太陽光、蓄電池、そしてEV(電気自動車)の3つを1台のパワコンで効率的に連携させることができます。EVを大容量の蓄電池として活用するV2H(Vehicle to Home)システムにいち早く注力しており、その分野では他社をリードする存在です。大容量・高出力モデルも得意としており、EVを所有している方や、災害への備えとしてとにかく大容量を求める方には最適なメーカーと言えるでしょう。

参照:ニチコン株式会社 公式サイト

④ オムロン

オムロンは、制御機器やヘルスケア製品で知られますが、実は家庭用蓄電池に不可欠なパワーコンディショナ(パワコン)において国内トップクラスのシェアを誇ります。多くのハウスメーカーや太陽光パネルメーカーにOEM(相手先ブランドによる生産)供給している実績があり、その技術力と信頼性は非常に高いです。

オムロン製の蓄電池は「マルチ蓄電プラットフォーム」というコンセプトのもと、様々な容量の蓄電池ユニットやパワコンを柔軟に組み合わせられるのが特徴です。これにより、家庭の状況に合わせた最適なシステムを構築しやすくなっています。また、沿岸地域で問題となる塩害に対応したモデルもラインナップしており、設置環境に合わせた柔軟なシステム設計を求める方や、塩害が懸念される地域にお住まいの方に適しています。

参照:オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 公式サイト

⑤ 京セラ

京セラもまた、太陽光発電で長い歴史と実績を持つメーカーです。同社の蓄電池「Enerezza(エネレッツァ)」シリーズは、安全性を追求して開発された世界初の「クレイ型リチウムイオン蓄電池」を採用している点が最大の特徴です。独自の技術により、発火や異常発熱のリスクを大幅に低減しているとされています。

長寿命であることも特徴で、長期間にわたって安心して使い続けることができます。もちろん、京セラ製の太陽光発電システムとの連携もスムーズです。何よりも安全性を最優先したいと考える方や、一度導入したら長く使い続けたいという堅実なニーズを持つ方から高い支持を得ています。

参照:京セラ株式会社 公式サイト

⑥ 長州産業

山口県に本社を置く長州産業は、国内生産にこだわり、高い品質管理を徹底しているメーカーとして知られています。太陽光パネルから蓄電池、パワコンまでを自社で一貫して開発・製造しており、システム全体での連携性や信頼性が高いのが強みです。

「スマートPV multi」などのシリーズは、様々なライフスタイルに対応できるラインナップを揃えています。また、保証制度が手厚いことでも評価されており、長期間安心して使用できる体制が整っています。「Made in Japan」の品質にこだわりたい方や、購入後の手厚いサポートを重視する方にとって、非常に魅力的な選択肢です。

参照:長州産業株式会社 公式サイト

⑦ 伊藤忠商事

総合商社である伊藤忠商事が販売する「Smart Star」シリーズは、高性能な家庭用蓄電池として市場で高い評価を得ています。このシリーズは、AIを搭載しており、日々の電力使用状況や天気予報から充放電を最適にコントロールする機能を備えています。

特に、停電時に家中のコンセントで電気が使える「全負荷対応」を標準で搭載しているモデルが多いのが大きな特徴です。また、蓄電容量も9.8kWhや13.16kWhといった大容量モデルが中心で、災害時の安心感を重視するユーザーから強い支持を集めています。停電時でも普段通りの生活を送りたい方や、AIによる全自動のエネルギーマネジメントを求める方におすすめのメーカーです。

参照:伊藤忠商事株式会社 公式サイト

家庭用蓄電池の購入に使える補助金制度

100万円以上かかることもある家庭用蓄電池の導入において、初期費用の負担を軽減してくれるのが補助金制度です。補助金は、国が実施するものと、お住まいの地方自治体(都道府県・市区町村)が実施するものの2種類があり、多くの場合で併用が可能です。これらの制度をうまく活用することが、お得に導入するための鍵となります。

国の補助金制度

国の補助金は、その時々のエネルギー政策や社会情勢を反映して、年度ごとに内容が大きく変わるのが特徴です。近年では、省エネルギー性能の高い住宅の普及を促進する目的の事業の一環として、家庭用蓄電池が補助対象に含まれるケースが多くなっています。

例えば、過去には「DR補助金(電力需給ひっ迫等に活用可能な家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業)」や、「DER補助金(分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業)」といった、再生可能エネルギーの導入を直接支援する制度がありました。

直近では「子育てエコホーム支援事業」(2024年度)のように、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得やリフォームを支援する事業の中で、必須工事と合わせて行うことで蓄電池が補助対象となる場合があります。

国の補助金制度は、公募期間が限られていたり、予算額に達し次第終了となったりすることがほとんどです。また、補助対象となる蓄電池の性能要件(例:特定の認証機関に登録されている製品など)が細かく定められています。

最新の情報を確認するには、経済産業省や資源エネルギー庁、あるいは事業を執行する団体(一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)など)の公式サイトを定期的にチェックすることが重要です。

参照:経済産業省 資源エネルギー庁、環境共創イニシアチブ(SII)など

地方自治体(都道府県・市区町村)の補助金制度

国の補助金に加えて、お住まいの都道府県や市区町村が独自に補助金制度を設けている場合があります。これは、国の制度と併用できることが多く、導入コストをさらに引き下げられる可能性があります。

自治体の補助金は、その内容、補助金額、申請条件などが多種多様です。

- 補助金額の例:

- 「蓄電容量1kWhあたり〇万円、上限〇万円」といった性能に応じた形

- 「導入費用の〇分の1、上限〇万円」といった費用に応じた形

- 「一律〇万円」といった定額の形

- 申請条件の例:

- その自治体に住民登録があること

- 税金を滞納していないこと

- 太陽光発電システムと同時に設置すること

- 自治体が指定する施工業者を利用すること

具体的にどのような制度があるかを調べるには、「〇〇県 蓄電池 補助金」や「〇〇市 蓄電池 補助金」といったキーワードで検索するのが最も手軽で確実です。また、自治体の公式ウェブサイトの「環境」や「エネルギー」に関連する部署のページを確認したり、役所の担当窓口に直接問い合わせたりする方法もあります。

補助金を利用する際の注意点

補助金を確実に受給するためには、いくつかの重要な注意点があります。これらを見落とすと、補助金が受けられなくなる可能性もあるため、慎重に進めましょう。

- 申請のタイミング: 最も重要な注意点として、多くの補助金では「工事の契約前」や「工事の着工前」に申請を済ませておく必要があります。契約・着工後に申請しても対象外となるケースがほとんどですので、必ず購入を決める前に補助金の申請手順を確認してください。

- 公募期間と予算: 補助金は常に募集されているわけではありません。特定の公募期間が設けられており、その期間内に申請する必要があります。また、先着順で受付を行い、予算上限に達した時点で締め切られてしまうことが多いため、導入を決めたら速やかに準備・申請することが求められます。

- 対象機器の確認: 補助対象となる蓄電池の性能要件が定められていることが一般的です。例えば、国が定めた目標価格を下回っていることや、特定の安全基準を満たしていることなどが条件になります。購入を検討している製品が補助金の対象になっているか、事前に確認が必要です。

- 手続きの複雑さ: 申請には、申請書や工事の見積書、製品の仕様書、住民票、納税証明書など、多くの書類が必要となり、手続きが煩雑に感じられることもあります。多くの販売・施工業者は補助金の申請代行をサポートしてくれるので、業者選びの際に、申請サポートの実績が豊富かどうかも確認すると良いでしょう。

補助金制度は非常に流動的ですが、うまく活用すれば数十万円単位で初期費用を削減できる強力な味方です。購入検討の初期段階から、国と自治体、両方の情報をしっかりとリサーチすることをおすすめします。

家庭用蓄電池の価格を安く抑える4つの方法

高額な家庭用蓄電池ですが、補助金の活用以外にも、いくつかの工夫をすることで導入コストを抑えることが可能です。ここでは、賢く蓄電池を導入するための4つの具体的な方法をご紹介します。

① 補助金制度を最大限に活用する

前章でも詳しく解説しましたが、価格を抑える上で最も効果的な方法が補助金の活用です。重要なのは、国と自治体の補助金を漏れなくチェックし、可能であれば両方を併用することです。

自治体によっては、国の補助金との併用を前提とした制度設計になっている場合もあります。販売店の担当者は最新の補助金情報に精通していることが多いので、「使える補助金はすべて活用したい」という意向を明確に伝え、相談してみましょう。

また、申請手続きを代行してくれる業者を選ぶことで、書類準備の手間や申請漏れのリスクを減らすことができます。代行手数料が別途必要な場合もあるため、その点も事前に確認しておくと安心です。最新情報を逃さないよう、自治体の広報誌やウェブサイトにも気を配っておきましょう。

② 複数の業者から相見積もりを取る

これは、蓄電池に限らず高額な商品やサービスを購入する際の鉄則ですが、必ず複数の販売・施工業者から見積もり(相見積もり)を取りましょう。 最低でも3社以上から見積もりを取得することをおすすめします。

相見積もりを取る目的は、単に一番安い業者を見つけることだけではありません。

- 適正価格の把握: 複数の見積もりを比較することで、お住まいの地域や希望する製品の適正な価格帯が見えてきます。1社だけの見積もりでは、その価格が高いのか安いのか判断できません。

- 価格交渉の材料: 他社の見積もりを提示することで、価格交渉を有利に進められる可能性があります。

- 業者の比較: 見積書の内容を比較することで、各業者の信頼性や丁寧さを見極めることができます。例えば、内訳が「工事一式」と大雑把な業者よりも、基礎工事費、電気工事費など詳細な内訳を明記している業者の方が信頼できると言えるでしょう。

見積もりを比較する際は、総額だけでなく、「使用する機器のメーカー・型番」「工事費の内訳」「保証内容(製品保証・工事保証)」「アフターサポート体制」といった項目を横並びで比較検討することが重要です。極端に安い見積もりには、必要な工事が省略されていたり、保証がなかったりするリスクも潜んでいるため、注意が必要です。

③ 自宅に最適な容量の製品を選ぶ

「大は小を兼ねる」と考え、必要以上に大容量の蓄電池を選んでしまうと、無駄なコスト増に直結します。ご家庭のライフスタイルや電力使用量に見合った、最適な容量の製品を選ぶことが、コストを抑える上で非常に重要です。

最適な容量を見極めるには、以下の点を考慮しましょう。

- 普段の電力使用量を把握する: 電力会社から毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や、電力会社の会員向けウェブサイトで、1日あたりや時間帯ごとの電力使用量を確認します。特に、夜間と昼間の使用量の差が大きいほど、蓄電池による電気代削減効果は高まります。

- 停電時に使いたい家電をリストアップする: 万が一の停電時に、最低限どの家電を使いたいかを考えます。「冷蔵庫と照明、スマホの充電だけで良い」のか、「テレビやパソコンも使いたい」のか、「夏場や冬場にエアコンも使いたい」のかによって、必要な容量は大きく変わります。

- 将来のライフプランを考慮する: 今後の家族構成の変化(子供の独立や同居など)や、電気自動車(EV)の購入計画など、将来的な電力需要の増減も視野に入れておくと、長期的に見て後悔のない選択ができます。

これらの情報を基に、販売店の担当者と相談しながらシミュレーションを行い、「我が家にとってのジャストサイズ」を見極めることが、コストパフォーマンスの高い蓄電池選びの鍵となります。

④ 太陽光発電とセットで導入する

これから家を新築する場合や、まだ太陽光発電を設置していないご家庭の場合、太陽光発電システムと家庭用蓄電池をセットで導入することで、トータルコストを抑えられる可能性があります。

セット導入には、以下のようなメリットがあります。

- 工事費の削減: 太陽光パネルの設置工事と蓄電池の設置工事を一度にまとめて行うことで、足場の設置費用や作業員の人件費、諸経費などを1回分で済ませることができ、別々に工事するよりも割安になります。

- ハイブリッド型の選択によるコスト効率化: セットで導入する場合、パワコンはハイブリッド型一択となります。これにより、後から単機能型の蓄電池を追加する構成に比べて、システム全体がシンプルになり、トータルでの機器代や工事費が安くなるケースが多くなります。

- セット割引の適用: 販売店によっては、太陽光発電と蓄電池の同時契約を対象とした独自の割引キャンペーンを実施していることがあります。

近年、太陽光発電システムの導入コスト自体も低下傾向にあります。エネルギーの自給自足と災害対策を高いレベルで実現しつつ、導入費用も抑えたいと考えるなら、セット導入は非常に合理的な選択と言えるでしょう。

家庭用蓄電池を導入するメリット

家庭用蓄電池の導入には、決して安くない費用がかかります。しかし、それを上回る多くのメリットが存在します。ここでは、蓄電池がもたらす4つの大きな価値について詳しく見ていきましょう。

災害時や停電時の非常用電源になる

日本は地震や台風、集中豪雨など自然災害が多く、いつ停電に見舞われるか分かりません。家庭用蓄電池を導入する最大のメリットは、こうした災害による停電時でも電気が使えるという安心感です。

停電時に蓄電池がどのように役立つかは、導入するシステムのタイプによって異なります。

- 特定負荷型: あらかじめ指定しておいた特定の回路(例:リビングのコンセントと照明、冷蔵庫専用コンセントなど)にのみ電力を供給するタイプです。家中の電気は使えませんが、生活に最低限必要な電力を確保し、停電が長引いても情報収集や食料の確保、夜間の安全を維持できます。比較的安価に導入できるのが特徴です。

- 全負荷型: 家全体の分電盤に接続し、停電時でも家中のほぼすべてのコンセントや照明で電気が使えるタイプです。IHクッキングヒーターやエアコンといった消費電力の大きい家電も(稼働時間に制限はありますが)使用可能で、普段とほとんど変わらない生活を送ることができます。この絶大な安心感が、全負荷型の魅力です。

停電が復旧するまでの間、スマートフォンの充電で外部と連絡を取り、テレビやラジオで最新の災害情報を得られること。冷蔵庫の中の食料を守れること。夜間に明かりがあること。これらの「当たり前の日常」を維持できる価値は、金銭には代えがたいものと言えるでしょう。

電気代を節約できる

多くの電力会社は、時間帯によって電気料金の単価が異なる料金プランを提供しています。例えば、夜間(例:午後11時~午前7時)の電気代は割安に、日中(例:午前10時~午後5時)の電気代は割高に設定されています。

家庭用蓄電池は、この価格差を利用して電気代を賢く節約できます。

- 電気料金が安い深夜帯に、電力会社から電気を買って蓄電池を満充電にする。

- 電気料金が高い日中の時間帯は、電力会社から電気を買わずに、蓄電池に貯めた電気を使用する。

この「安い時に買って、高い時に使う」というサイクルを繰り返すことで、電力会社から購入する電力量、特に単価の高い日中の購入量を大幅に減らすことができます。近年の電気料金は、燃料費調整額の上昇などにより不安定な状況が続いていますが、蓄電池で自家消費率を高めることは、こうした価格変動リスクへの備えにも繋がります。

さらに、AI搭載モデルであれば、家庭ごとの電力使用パターンや翌日の天気予報などを分析し、最も経済的になるように充放電のタイミングを全自動で最適化してくれます。

太陽光発電の余剰電力を有効活用できる

太陽光発電システムを設置しているご家庭にとって、蓄電池は発電した電気を最大限に活用するための最高のパートナーです。

太陽光発電のFIT(固定価格買取制度)を利用して売電している場合、その買取期間は10年間です。10年を過ぎると「卒FIT」となり、売電価格は大幅に下落してしまいます(大手電力会社の買取価格は1kWhあたり7~9円程度)。

こうなると、高い単価で電気を「買う」よりも、安い単価で電気を「売る」方が損になってしまいます。 そこで重要になるのが、「売電」から「自家消費」へのシフトです。

蓄電池があれば、日中に太陽光で発電して使い切れなかった余剰電力を、売電せずに蓄電池に貯めておくことができます。そして、発電量が少なくなる夕方から夜間、あるいは雨や曇りの日に、その貯めた電気を使うことで、電力の自給自足率を飛躍的に高めることができます。

卒FITを迎えるご家庭にとって、蓄電池の導入は、太陽光発電という資産の価値を再び最大化するための最も有効な手段と言えるでしょう。

環境に貢献できる

家庭用蓄電池の導入は、家計や防災だけでなく、地球環境にも貢献できるという側面を持っています。

太陽光発電システムと組み合わせることで、クリーンな再生可能エネルギーを無駄なく使い切ることができます。これにより、火力発電所で化石燃料を燃やして作られる電力の使用量を減らし、地球温暖化の原因となるCO2の排出量削減に直接的に貢献できます。

また、多くの家庭が蓄電池を導入し、電力需要がピークとなる時間帯に蓄電池からの放電(自家消費)を行うようになれば、社会全体の電力網の負荷を平準化する「ピークカット」効果が期待できます。これは、電力需要のピークに合わせて大規模な発電所を新たに建設する必要性を減らすことにも繋がり、より持続可能なエネルギー社会の実現に貢献します。

蓄電池を選ぶという個人の選択が、SDGs(持続可能な開発目標)の達成や脱炭素社会の実現といった、より大きな社会貢献に繋がるのです。

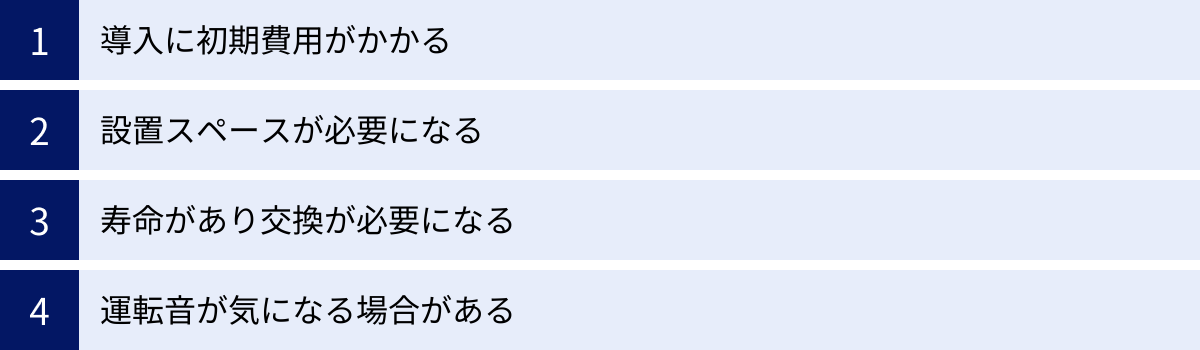

家庭用蓄電池を導入するデメリット・注意点

多くのメリットがある一方で、家庭用蓄電池の導入にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前にしっかりと理解し、対策を検討しておくことが、導入後の「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぐために不可欠です。

導入に初期費用がかかる

最大のデメリットは、やはり高額な初期費用です。記事の冒頭で解説した通り、一般的な家庭向けのモデルでも、工事費を含めると100万円から200万円程度の費用がかかります。

もちろん、補助金制度や、販売店が提携するリフォームローンなどを活用することで、一時的な負担を軽減することは可能です。しかし、それでもある程度の自己資金が必要になることは間違いありません。

電気代の削減効果だけで導入費用(元)を回収するには、ご家庭の電力使用状況や電気料金プラン、将来の電気料金の変動にもよりますが、一般的に10年以上の長期間かかると言われています。

そのため、単純な経済的メリット(元が取れるか)だけで導入を判断するのではなく、災害時の安心感や環境貢献といった、金額では測れない「プライスレスな価値」も総合的に考慮して、ご家庭の予算と照らし合わせながら検討する必要があります。

設置スペースが必要になる

家庭用蓄電池は、購入してコンセントに挿すだけ、というわけにはいきません。蓄電池ユニット本体と、パワーコンディショナを設置するための一定のスペースが必要になります。

- 蓄電池ユニット: 製品にもよりますが、室外機のエアコンよりも一回りから二回り大きいサイズが一般的です。重量も数十kgから100kg以上あるため、しっかりとしたコンクリート基礎の上に設置する必要があります。

- パワーコンディショナ: 蓄電池と一体型のモデルもありますが、別置きの場合は壁掛けで設置することが多いです。

設置場所には、消防法などに基づき、可燃物から一定の距離を保つといった基準も定められています。また、直射日光が長時間当たる場所や、高温多湿になる場所は、機器の劣化を早めるため避ける必要があります。

特に都市部の住宅密集地などでは、設置スペースの確保が課題となるケースもあります。購入を契約する前に、必ず販売・施工業者による現地調査を依頼し、自宅のどこに、どのように設置できるのかをプロの目で確認してもらうことが絶対に必要です。

寿命があり交換が必要になる

家庭用蓄電池の心臓部であるリチウムイオン電池は、スマートフォンのバッテリーと同じように、充放電を繰り返すことで少しずつ劣化していきます。そのため、蓄電池には「寿命」が存在します。

蓄電池の寿命は、主に「サイクル数」という指標で表されます。サイクル数とは、充電と放電を1セットとしてカウントした回数のことで、一般的に6,000~12,000サイクル程度の製品が多くなっています。1日1サイクル使用すると仮定すると、約16年~33年という計算になりますが、これはあくまで理論値です。

より現実的な寿命の目安となるのが、メーカーが設定する「保証期間」です。多くのメーカーでは、10年または15年の製品保証が付いています。この保証期間が過ぎた後もすぐに使えなくなるわけではありませんが、性能は徐々に低下していきます。

寿命を迎えた蓄電池は、ユニットごと交換する必要があり、その際には再び交換費用が発生します。導入時には、将来的な交換コストも念頭に置いた上で、長期的なライフプランを考えることが大切です。だからこそ、できるだけ長寿命で、保証が手厚い信頼性の高いメーカーを選ぶことが重要になるのです。

運転音が気になる場合がある

家庭用蓄電池やパワーコンディショナは、運転中に内部を冷却するためのファンの回転音や、インバーター特有の「キーン」という高周波音(モスキート音)が発生することがあります。

音の大きさは製品によって異なり、多くは「図書館内(約40dB)」や「静かな住宅街の昼間(約50dB)」程度とされています。日中であれば気にならないレベルの音量ですが、静かな夜間には気になる方もいるかもしれません。

トラブルを避けるためには、設置場所の配慮が極めて重要です。ご自身の寝室の窓のすぐ下や、隣家のリビングや寝室に近い場所への設置は、極力避けるべきです。

最近では、低騒音設計を謳ったモデルも増えています。音に敏感な方や、設置場所が隣家に近くなりそうな場合は、事前に販売店に相談し、各製品の運転音のスペック(dB)を確認したり、静音性の高いモデルを提案してもらったりすると良いでしょう。

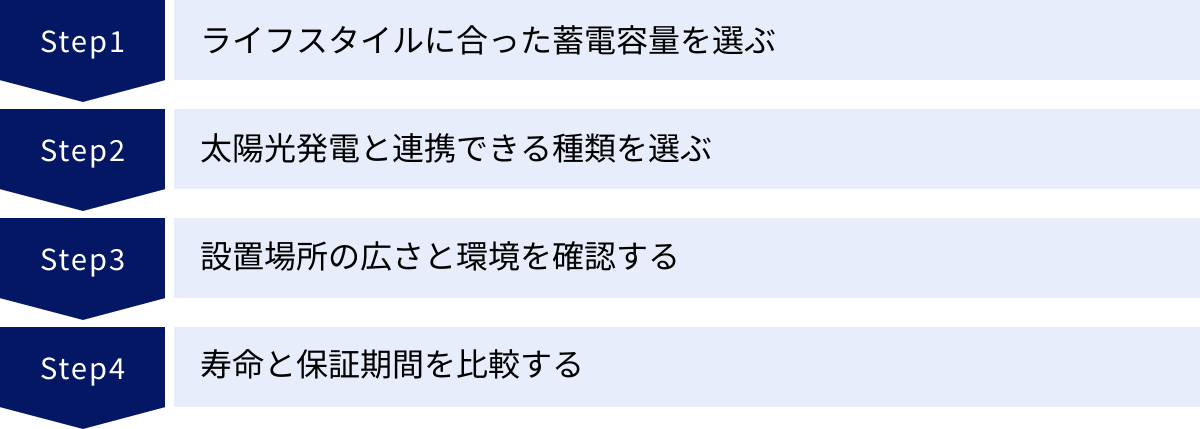

失敗しない家庭用蓄電池の選び方

ここまで解説してきた情報を基に、ご自身の家庭に最適な一台を見つけるための、具体的な選び方のポイントを4つに整理してご紹介します。これらのステップに沿って検討を進めることで、導入後のミスマッチを防ぎ、満足度の高い蓄電池選びが実現できます。

ライフスタイルに合った蓄電容量を選ぶ

蓄電池選びで最も重要かつ難しいのが、蓄電容量の決定です。容量が小さすぎれば期待した効果が得られず、大きすぎれば無駄なコストがかかってしまいます。以下のステップで、ご家庭に最適な容量を導き出しましょう。

- 現状の把握: まずは電力会社の検針票やウェブサイトで、ご家庭の1ヶ月の総電力使用量と、1日あたりの平均使用量を把握します。特に、深夜電力プランを契約している場合は、昼間と夜間の使用量の比率を確認することが重要です。

- 目的の明確化: 蓄電池を導入する最大の目的は何かを考えます。「とにかく電気代を節約したい」のか、「太陽光の余剰電力を使い切りたい」のか、それとも「停電時にエアコンも使えるくらいの安心感が欲しい」のか。目的によって必要な容量は変わります。

- 非常時のシミュレーション: 停電時に最低限使いたい家電製品(冷蔵庫、照明、テレビ、スマホ充電など)をリストアップし、それらの消費電力と使いたい時間から、必要な電力量を計算してみましょう。これにより、防災目的で必要な容量の目安が分かります。

- 将来の予測: 今後10~15年のライフプラン(子供の独立、二世帯同居、EVの購入など)を考慮に入れ、電力需要がどう変化するかを予測します。

これらの情報を整理した上で、販売店の専門家と相談し、詳細なシミュレーションを行ってもらうことが、失敗しない容量選びの最も確実な方法です。

太陽光発電と連携できる種類を選ぶ

蓄電池の種類(単機能型、ハイブリッド型、トライブリッド型)は、ご家庭の太陽光発電システムの状況によって選ぶべきものが決まってきます。

- ケース1:これから太陽光発電と蓄電池を同時に設置する

→ ハイブリッド型が最適です。パワコンが1台で済み、電力の変換効率も良く、トータルコストも抑えられます。 - ケース2:既に太陽光発電を設置しており、パワコンがまだ新しい(設置後5年未満など)

→ 単機能型が適しています。既存の太陽光システムをそのまま活かし、蓄電池システムを後付けできます。 - ケース3:既に太陽光発電を設置しており、パワコンが古い(設置後10年近く経過)

→ パワコンの寿命も近いため、交換のタイミングと捉え、ハイブリッド型に切り替えるのが最も効率的です。既存のパワコンを撤去し、新しいハイブリッドパワコン1台に集約することで、変換効率の向上も期待できます。 - ケース4:電気自動車(EV)を所有している、または購入予定がある

→ トライブリッド型が最もおすすめです。太陽光、蓄電池、EVのエネルギーを最適にマネジメントでき、将来的な価値が最も高い選択肢です。

設置場所の広さと環境を確認する

購入したいモデルが決まっても、自宅に設置できなければ意味がありません。契約前に必ず現地調査を依頼し、以下のチェックリストを基に設置場所を確認しましょう。

- [ ] スペース: 蓄電池本体とパワコンを設置するのに十分な面積(カタログ記載の設置スペース)を確保できるか?

- [ ] 基礎: 重量に耐えられる安定したコンクリート基礎を設置できるか?

- [ ] 環境: 直射日光や雨風が直接当たらず、高温多湿にならない風通しの良い場所か?(機器の寿命に影響します)

- [ ] 安全性: 壁や塀、可燃物から規定の離隔距離を確保できるか?(消防法など)

- [ ] 騒音: 運転音を考慮し、自宅や隣家の寝室・居間から離れた場所を選べるか?

- [ ] 特殊環境: 沿岸部で塩害の恐れがある、あるいは積雪が多い地域ではないか?(対応モデルの選定が必要です)

プロの目で最適な設置場所と工事方法を提案してもらうことが、安全かつ長期的に安心して使用するための前提条件です。

寿命と保証期間を比較する

家庭用蓄電池は10年以上にわたって使用する高価な設備です。だからこそ、目先の価格だけでなく、長期的な信頼性とサポート体制を示す「寿命」と「保証」の比較が不可欠です。

チェックすべき保証のポイントは以下の通りです。

- 機器保証(製品保証): 蓄電池本体やパワコンが自然故障した際に、無償で修理・交換してくれる保証です。保証期間が10年なのか15年なのかは大きな違いです。

- 容量保証: 経年劣化によって蓄電できる容量が一定値を下回った場合に、修理や交換の対象となる保証です。「保証期間10年で、蓄電容量60%以上を保証」のように、具体的な年数とパーセンテージを確認することが極めて重要です。

- 工事保証: 設置工事が原因で発生した不具合に対する保証です。これは施工業者が独自に設定していることが多く、期間(10年、15年など)や内容を確認しましょう。

- 自然災害補償: 火災、落雷、台風による水害、風災などに対する補償です。メーカー保証に付帯していることが多いですが、補償の範囲と条件を確認しておくと、万が一の際に安心です。

サイクル寿命のスペックと合わせてこれらの保証内容を比較し、価格が多少高くても、より長く、より手厚い保証を提供しているメーカーや販売店を選ぶことが、結果的にトータルコストを抑え、安心して使い続けるための賢い選択と言えるでしょう。

まとめ

今回は、家庭用蓄電池の価格相場から、メーカー比較、補助金、選び方のポイントまで、幅広く解説しました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 家庭用蓄電池の価格相場は、容量や種類によって異なり、工事費込みで100万円~250万円程度が目安です。

- 価格は「蓄電池本体価格」と「設置工事費用」で構成されます。見積もりは必ず総額と詳細な内訳で比較しましょう。

- 初期費用を抑えるには、国と自治体の補助金制度を最大限に活用し、複数の業者から相見積もりを取ることが基本戦略です。

- 導入メリットは、「災害時の非常用電源になる」という絶大な安心感に加え、「電気代の節約」「太陽光発電の余剰電力の有効活用」「環境への貢献」など多岐にわたります。

- 一方で、「高額な初期費用」「設置スペースの確保」「寿命と交換コスト」「運転音」といったデメリットや注意点も事前に理解しておく必要があります。

- 失敗しない蓄電池を選ぶためには、「ライフスタイルに合った容量」「太陽光との連携を考えた種類」「設置場所の確認」「寿命と保証内容の比較」という4つのポイントを総合的に検討することが重要です。

家庭用蓄電池は、単なる節電機器ではありません。エネルギー価格の変動や頻発する自然災害といった、先の読めない時代において、私たちの暮らしの安心と自立性を高めるための「未来への投資」と言えるでしょう。

この記事で得た知識を土台として、ぜひ信頼できる専門家や販売店に相談し、ご家庭にとって本当に価値のある最適な一台を見つけてください。