賃貸物件を探していると、「2DK」という間取りを目にする機会は多いでしょう。しかし、「2LDKと何が違うの?」「どんな人に向いているの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。2DKは、かつて日本のファミリー向け住宅の主流だった間取りであり、現代のライフスタイルにおいても多くのメリットを持っています。

この記事では、2DKの間取りの特徴から、2LDKなどの他の間取りとの違い、住むメリット・デメリット、そして世帯構成別のおすすめポイントまで、網羅的に解説します。さらに、2DKの空間をおしゃれで快適に活用するレイアウトのコツや、物件選びで後悔しないためのチェックポイントも紹介します。

この記事を読めば、2DKが自分にとって最適な選択肢なのかを判断できるようになり、より満足度の高いお部屋探しが実現できるでしょう。

目次

2DKとは?間取りの特徴を解説

物件探しを始めると、1R(ワンルーム)や1K、1LDKなど様々な間取りの表記に出会います。その中でも「2DK」は、特に部屋数を重視する方にとって魅力的な選択肢の一つです。しかし、その具体的な定義や特徴を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。まずは、2DKという間取りの基本的な構造と、その中心となる「DK(ダイニングキッチン)」の広さの基準について詳しく見ていきましょう。

2DKの間取りの内訳

間取り図に記載されている「2DK」という表記は、その物件の部屋の構成を示しています。このアルファベットと数字は、それぞれ以下の意味を持っています。

- 2:独立した居室(寝室やリビングとして使える部屋)の数

- D:Dining(ダイニング=食事をするスペース)

- K:Kitchen(キッチン=調理をするスペース)

つまり、2DKとは「2つの独立した居室」と「ダイニングキッチン(DK)」で構成された間取りのことを指します。キッチンで調理したものを、同じ空間にあるテーブルですぐに食べることができる、食住一体のスペースが特徴です。

2DKの間取りは、1980年代から1990年代にかけて、日本の集合住宅で広く採用されました。そのため、現代の主流であるLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という概念が普及する前の、いわば「クラシック」な間取りとも言えます。

2DKの部屋の配置には、いくつかの典型的なパターンが存在します。代表的なのは、DKを中心に左右(あるいは前後)に居室が配置されている「振り分けタイプ」です。このタイプは、それぞれの居室の独立性が高く、プライバシーを確保しやすいのが利点です。例えば、DKを挟んで一方を寝室、もう一方をワークスペースや趣味の部屋にするといった使い方がしやすく、同居人がいてもお互いの生活空間を尊重できます。

もう一つのパターンとして、DKから一つの居室を通って、もう一つの居室へ入る「連続タイプ」があります。この場合、奥の部屋は通路側の部屋を通らないと出入りできないため、プライバシーの確保が難しくなります。しかし、部屋を仕切る襖(ふすま)や引き戸を取り払うことで、DKと隣接する部屋を一体化させ、広々としたリビングダイニングのように使うことも可能です。

居室の種類も物件によって様々で、「洋室+洋室」の組み合わせもあれば、「和室+洋室」や「和室+和室」の組み合わせも見られます。特に築年数の古い2DKでは和室が含まれることが多く、これが後述するメリットにもデメリットにもなり得ます。2DKは、2つの居室と1つの食事スペースを持つことで、生活空間とプライベート空間を明確に分けられる、機能的な間取りであると言えるでしょう。

DK(ダイニングキッチン)の広さの基準

「DK」と「LDK」の違いを理解する上で最も重要なのが、その「広さ」の基準です。この基準は、広告などで間取りを表記する際に事業者が遵守すべきルールとして、不動産業界の自主規制団体である「不動産公正取引協議会連合会」によって定められています。

同連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」によると、ダイニング・キッチンの広さの目安は以下の通りです。

- 居室(寝室)が1つの場合:DKの広さは4.5畳以上

- 居室(寝室)が2つ以上の場合:DKの広さは6畳以上

したがって、2DKの場合、ダイニングキッチンの広さは最低でも6畳以上なければならないと定められています。

(参照:不動産公正取引協議会連合会 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)

では、「6畳」とは具体的にどのくらいの広さなのでしょうか。一般的に1畳は約1.62平方メートル(㎡)とされるため、6畳は約9.72㎡となります。このスペースには、キッチン設備に加えて、2人掛けから4人掛けの小さなダイニングテーブルセットを置くのが一般的です。

例えば、コンパクトな2人掛けのダイニングテーブル(幅75cm×奥行75cm程度)と椅子2脚を置いた場合、調理スペースや通路も確保でき、比較的ゆったりと使えます。しかし、4人掛けのテーブル(幅120cm×奥行75cm程度)を置くと、椅子を引くスペースや人が通るスペースがかなり窮屈になる可能性があります。大型の冷蔵庫や食器棚などを置く場合は、さらにスペースが圧迫されるため、家具の配置には工夫が必要です。

このように、2DKのダイニングキッチンは、あくまで「食事をする場所」としての機能が主眼であり、ソファを置いてくつろぐといったリビングとしての機能を持たせるのは難しい広さです。この点が、次に解説する2LDKとの決定的な違いとなります。物件情報に「DK6畳」と書かれていても、実際の部屋の形(正方形か長方形か)や柱の出っ張りなどによって使い勝手は大きく変わるため、内見時にメジャーで実測することが重要です。

2DKと他の間取りとの違い

2DKの特徴を理解したところで、次に他の一般的な間取りと比較してみましょう。特に、物件探しでよく比較対象となる「2LDK」との違いは、ライフスタイルに直結する重要なポイントです。また、「1LDK」や「3DK」との違いも知ることで、自分にとって最適な部屋の数と広さのバランスを見つける手助けになります。

2DKと2LDKの主な違い

「2DK」と「2LDK」は、どちらも「2つの居室」を持つ点は共通しています。最大の違いは、前述した「DK(ダイニングキッチン)」と「LDK(リビング・ダイニング・キッチン)」の広さにあります。

キッチンスペースの広さ

不動産公正取引協議会連合会の基準によれば、居室が2つ以上ある場合、それぞれのスペースの広さは以下のように定義されています。

| 間取り | キッチンスペースの広さの目安(居室2つ以上の場合) | 特徴 |

|---|---|---|

| 2DK | 6畳以上10畳未満 | 食事をするスペースとキッチンが一体化。リビング機能は限定的で、主に「食」のための空間。 |

| 2LDK | 10畳以上 | 食事スペース、キッチンスペースに加え、ソファなどを置いてくつろぐためのリビングスペースを確保できる。 |

(参照:不動産公正取引協議会連合会 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)

この表からわかるように、2DKと2LDKを分ける境界線は、キッチンスペースの広さが「10畳」あるかどうかです。10畳未満であれば2DK、10畳以上であれば2LDKと表記されます。

この「4畳」の差は、実際の生活において非常に大きな違いを生み出します。

2DKのDK(6畳~9畳程度)では、ダイニングテーブルを置くのが基本で、ソファまで置くスペースの余裕はほとんどありません。そのため、食後のくつろぎの時間は、ダイニングの椅子に座ったままか、あるいは別の居室に移動することになります。

一方、2LDKのLDK(10畳以上)であれば、ダイニングテーブルセットとソファセットの両方を置くことが可能です。これにより、「食事をする場所」と「テレビを見たりしてくつろぐ場所」を同じ空間に共存させられます。家族が自然と一つの場所に集まりやすく、コミュニケーションが生まれやすいのがLDKの大きな魅力です。

つまり、キッチンスペースにリビングとしてのくつろぎ機能を求めるかどうかが、2DKと2LDKを選ぶ上での大きな判断基準となります。

築年数の傾向

もう一つの大きな違いは、物件の築年数に見られます。

- 2DK: 1980年代から1990年代にかけて、DINKS(Double Income No Kids、子供のいない共働き世帯)や小家族向けの標準的な間取りとして大量に供給されました。そのため、2DKの物件は築25年以上の、比較的築年数が古いものが多い傾向にあります。

- 2LDK: 2000年代以降、居住空間の快適性や家族のコミュニケーションが重視されるようになり、ファミリー向け間取りの主流となりました。そのため、2LDKは比較的築年数が浅く、新しい物件が多いのが特徴です。

この築年数の違いは、家賃だけでなく、建物の設備や仕様にも影響します。2DKは設備が古い可能性がある一方、2LDKはオートロックや宅配ボックス、追い焚き機能付きバスなど、現代的な設備が充実していることが多いです。ただし、近年では古い2DKの物件を全面的にリフォーム・リノベーションし、内装や設備を新しくした「再生物件」も増えています。そのため、「2DK=古い・汚い」と一概に決めつけるのではなく、個々の物件の状態をしっかり確認することが大切です。

2DKと1LDKの違い

次に、一人暮らしやカップルに人気の「1LDK」と2DKを比較してみましょう。この二つの間取りで迷う人は非常に多いです。

- 2DK: 2つの居室 + DK(6畳以上)

- 1LDK: 1つの居室 + LDK(8畳以上 ※居室が1つの場合)

両者の最も大きな違いは、「居室の数」と「リビング空間の広さ」です。

部屋数を優先するなら2DK、リビングの広さや開放感を優先するなら1LDKが適しています。

例えば、在宅ワークをしている方であれば、2DKを選んで一つの部屋を完全に仕事部屋として独立させることができます。これにより、生活空間と仕事空間を明確に分離でき、オンオフの切り替えがしやすくなります。また、趣味の道具が多い方なら、一部屋をまるごと収納や趣味のスペースとして活用することも可能です。

一方、1LDKは居室が一つしかないものの、8畳以上の広々としたLDKが魅力です。友人を招いてホームパーティーを開いたり、大きなソファでゆったりと映画鑑賞を楽しんだりと、リビング空間での過ごし方を重視する人に向いています。部屋数は少なくても、一つの空間を広く使いたいというニーズに応える間取りです。

家賃相場は、一般的に同じエリア・築年数であれば、1LDKの方が2DKより少し高い傾向にあります。しかし、2DKは築古物件が多いため、結果的に1LDKより安い家賃で見つかるケースがほとんどです。「広いリビングは魅力的だけど、家賃は抑えたい。でもワンルームは狭い」という方にとって、2DKは非常にバランスの取れた選択肢となり得ます。

2DKと3DKの違い

2DKと3DKの違いは非常にシンプルで、居室の数が2つか3つかという点だけです。DK部分の広さの基準は、どちらも「居室が2つ以上」のカテゴリに含まれるため、同じ「6畳以上」となります。

- 2DK: 2つの居室 + DK(6畳以上)

- 3DK: 3つの居室 + DK(6畳以上)

この違いから、想定される世帯構成も異なります。

2DKは、一人暮らし、カップル、あるいは子供が一人いる小規模なファミリーに適しています。

一方、3DKは、子供が二人以上いるファミリーや、二世帯での同居、あるいはルームシェアなど、より多くの個室を必要とする世帯向けの間取りです。例えば、夫婦の寝室に加えて、子供一人ひとりに個室を与えることができます。

3DKも2DKと同様に、1980年代頃に多く建てられた間取りであるため、築年数が古い物件が多いという共通点があります。しかし、物件数で比較すると、2DKの方が見つけやすい傾向にあります。3DKは供給数自体が2DKほど多くないため、希望のエリアや条件で探す際には、選択肢が限られる可能性があります。部屋数が一つ増える分、家賃も2DKよりは高くなりますが、同じ3部屋を持つ3LDKと比較すると格段に安いため、コストを抑えながら部屋数を確保したいファミリー層にとっては有力な候補となるでしょう。

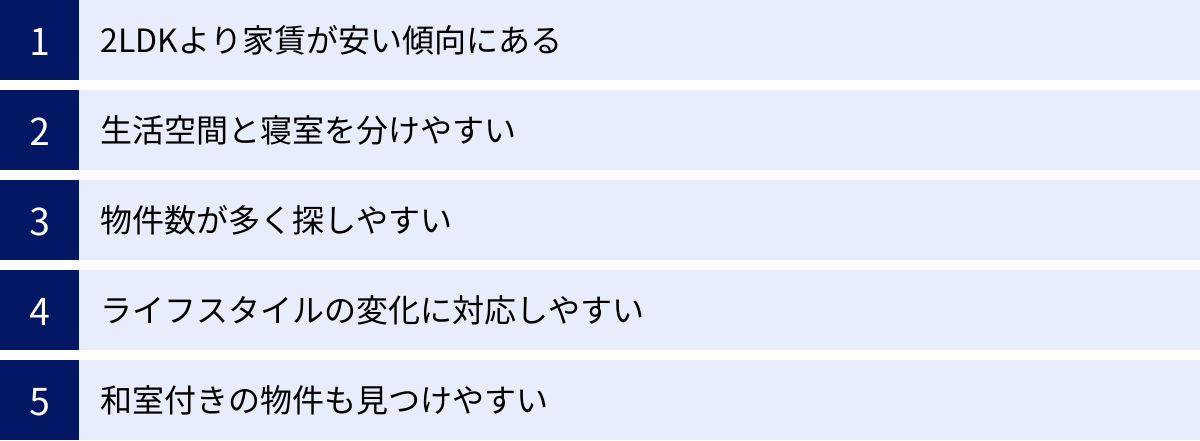

2DKに住む5つのメリット

築年数が古い、DKが狭いといったイメージから敬遠されがちな2DKですが、実は現代のライフスタイルにおいても多くのメリットを持っています。家賃の安さや部屋数の多さなど、他の間取りにはない魅力が豊富です。ここでは、2DKに住むことで得られる5つの大きなメリットを詳しく解説します。

① 2LDKより家賃が安い傾向にある

2DKの最大のメリットは、何と言っても家賃の安さです。同じエリア、同じくらいの専有面積を持つ2LDKの物件と比較した場合、2DKの家賃は数万円単位で安くなることも珍しくありません。

この価格差が生まれる主な理由は2つあります。一つは前述の通り「築年数が古い物件が多い」こと。不動産の家賃は築年数に大きく影響されるため、築20年、30年といった物件が多い2DKは、築浅物件が中心の2LDKに比べて安価に設定されやすいのです。

もう一つの理由は「DKスペースの狭さ」です。現代のニーズでは、ソファとダイニングテーブルを置ける広々としたLDKの人気が高く、その分家賃も高く設定されます。一方、DKはリビングとしての機能が限定的であるため、その分が家賃に反映され、割安になる傾向があります。

この家賃の安さは、月々の固定費を抑えたい人にとって非常に大きな魅力です。例えば、月2万円家賃が安ければ、年間で24万円もの節約になります。この浮いた分を貯蓄に回したり、趣味や自己投資に使ったりと、生活に大きなゆとりをもたらします。特に、これから貯金を頑張りたい新社会人やカップル、教育費などにお金をかけたい子育て世帯にとって、家賃を抑えながら2つの居室を確保できる2DKは、極めてコストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。

② 生活空間と寝室を分けやすい

ワンルームや1Kでは、食事、くつろぎ、就寝がすべて同じ空間で行われることが多く、生活にメリハリをつけにくいというデメリットがあります。1LDKでも寝室は分けられますが、来客時にはLDKが生活の中心となるため、プライベートな空間との境界が曖昧になりがちです。

その点、2DKは2つの独立した居室を持っているため、空間のゾーニング(役割分担)が非常にしやすいというメリットがあります。例えば、以下のような使い方が可能です。

- DK: 食事をする場所

- 居室1: リビング(ソファやテレビを置いてくつろぐ場所)

- 居室2: 寝室(ベッドだけを置いて睡眠に集中する場所)

このように、「食べる」「くつろぐ」「寝る」という生活の基本行動を、それぞれ別の空間で行うことができます。これにより、生活リズムが整いやすくなり、オンとオフの切り替えがスムーズになります。特に、寝室を睡眠専用の部屋として確保することで、質の高い睡眠に繋がり、日々のパフォーマンス向上も期待できます。

また、急な来客があった場合でも、生活感の出やすい寝室を見られることなく、DKやリビングとして使っている居室に通すことができます。プライバシーをしっかりと守れる点も、2DKの大きな利点です。この「空間を分けられる」という特徴は、心身ともに健康で快適な生活を送るための重要な基盤となります。

③ 物件数が多く探しやすい

2DKは、1980年代の住宅供給政策のもとで、標準的な間取りとして全国の都市部や郊外に数多く建設されました。その時代に建てられたアパートやマンションが今も賃貸物件として市場に多く残っているため、2DKは物件の供給数が非常に豊富です。

物件探しをしたことがある方なら、「希望のエリアで検索すると2DKの物件がたくさんヒットする」という経験があるかもしれません。これは、2DKが賃貸市場において安定したストックを形成している証拠です。

物件数が多いということは、それだけ選択肢が広がることを意味します。家賃、駅からの距離、周辺環境、日当たり、部屋の向きなど、自分の希望条件を細かく設定しても、合致する物件が見つかる可能性が高まります。2LDKや3LDKといった人気の間取りでは、好条件の物件はすぐに埋まってしまいますが、2DKなら比較的じっくりと、自分のペースで理想の物件を探すことができるでしょう。

特に、駅の近くや商店街沿いなど、生活利便性の高い立地に建っていることが多いのも、古い時代に建てられた2DKの特徴です。新しい物件は駅から少し離れた場所に開発されることも多いため、「とにかく立地を重視したい」という方にとっても、2DKは魅力的な選択肢となり得ます。

④ ライフスタイルの変化に対応しやすい

2つの居室があることの柔軟性は、単身者からファミリーまで、様々なライフステージの変化に対応できるという大きなメリットに繋がります。

例えば、一人暮らしで2DKに住み始めた場合、一つの部屋を寝室、もう一つの部屋を趣味の部屋や在宅ワーク用の書斎として活用できます。その後、パートナーと同棲を始めることになっても、引っ越す必要はありません。一つの部屋を二人の寝室にし、もう一つの部屋は共有の書斎や、あるいはそれぞれのプライベートスペースとして使い続けることができます。

さらに、結婚して子供が生まれた場合でも、しばらくはその家で暮らし続けることが可能です。子供が小さいうちは、一つの部屋を夫婦の寝室、もう一つの部屋をキッズスペース兼物置として使えます。子供が少し大きくなれば、その部屋を子供部屋として与えることもできます。

このように、2DKは単身→同棲→結婚→出産といったライフステージの変化に、一つの家で対応できるポテンシャルを秘めています。引っ越しには多大な費用と労力がかかりますが、その回数を減らせる可能性がある点は、長期的な視点で見ると非常に経済的です。将来の不確定な変化に備えつつ、現在の生活も快適に送りたいと考える人にとって、2DKの持つ「余白」は大きな安心感を与えてくれるでしょう。

⑤ 和室付きの物件も見つけやすい

築年数が古い物件が多い2DKは、必然的に和室が含まれているケースが多くなります。現代の洋室中心の生活では、和室を「古臭い」「使いにくい」と敬遠する人もいますが、実は和室には多くのメリットが隠されています。

- 多目的な利用が可能: 畳の部屋は、特定の用途に縛られません。座布団を敷けば客間に、布団を敷けば寝室に、子供を遊ばせるプレイルームにと、その時々のニーズに合わせて柔軟に役割を変えられます。アイロンがけや洗濯物をたたむといった家事スペースとしても重宝します。

- リラックス効果: 畳の材料であるい草の香りには、鎮静作用やリラックス効果があると言われています。ゴロンと寝転がれる畳の感触は、フローリングにはない心地よさがあります。

- 優れた収納力: 和室の多くには「押入れ」が備わっています。押入れは、一般的なクローゼットよりも奥行きが深いのが特徴で、来客用の布団や季節家電、衣類ケースなどを効率良く収納できます。

- 初期費用の節約: 寝室として使う場合、ベッドフレームを購入する必要がなく、布団さえあれば生活を始められます。家具を最小限に抑えたい人や、引っ越しの初期費用を節約したい人にとっては大きなメリットです。

このように、和室は非常に機能的で汎用性の高い空間です。最近では、和室の良さを活かしつつ現代的なインテリアと組み合わせる「ジャパンディ(Japan-Nordic)」スタイルなども人気を集めており、工夫次第でおしゃれな空間を演出することも可能です。

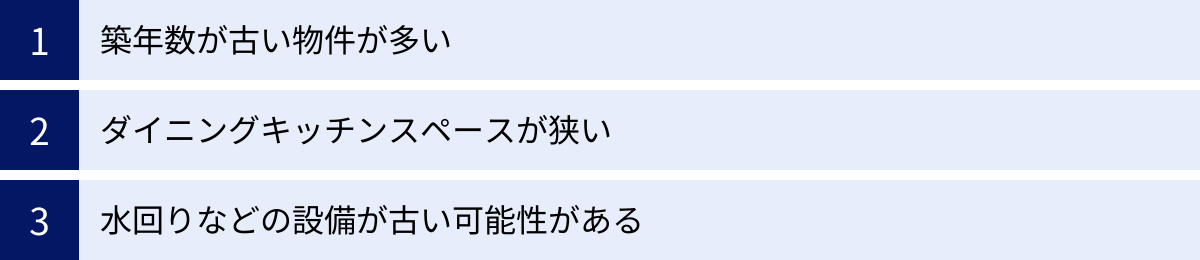

2DKに住む3つのデメリット・注意点

多くのメリットがある一方で、2DKには注意すべきデメリットも存在します。特に築年数の古さに起因する問題は、契約前にしっかりと確認しておく必要があります。ここでは、2DKを選ぶ際に覚悟しておくべき3つのデメリットと、その対策について解説します。

① 築年数が古い物件が多い

メリットである「家賃の安さ」や「物件数の多さ」は、この「築年数の古さ」と表裏一体の関係にあります。築年数が古いことによって、以下のような懸念点が生じる可能性があります。

- 耐震性への不安: 建物の耐震基準は、1981年6月1日に大きく改正されました。それ以前の基準を「旧耐震基準」、それ以降を「新耐震基準」と呼びます。旧耐震基準は震度5強程度の揺れで倒壊しないことを想定していますが、新耐震基準は震度6強から7の揺れでも倒壊・崩壊しないことを目指しています。2DK物件の中には、この旧耐震基準で建てられたものが含まれている可能性があります。物件を探す際は、不動産情報サイトの「築年月」を確認し、1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた「新耐震基準」の物件を選ぶことが、安心して暮らすための重要なポイントです。

- 断熱性・気密性の低さ: 古い建物は、壁の断熱材が不十分であったり、窓が単層ガラスのアルミサッシであったりすることが多く、断熱性や気密性が低い傾向にあります。その結果、「夏は暑く、冬は寒い」部屋になりがちです。冷暖房の効率も悪くなるため、光熱費が予想以上にかさんでしまう可能性もあります。内見時には、窓が二重サッシになっているか、隙間風が入ってこないかなどをチェックすると良いでしょう。

- 遮音性の問題: 建物の構造にもよりますが、古いアパートなどでは壁が薄く、隣の部屋の話し声やテレビの音、上階の足音といった生活音が響きやすい場合があります。音に敏感な方は、ストレスの原因になることも。内見の際には、壁を軽く叩いてみて音の響き方を確認したり、不動産会社の担当者に壁の構造(木造、鉄骨造、RC造など)や過去の騒音トラブルの有無について質問してみることをお勧めします。

これらの点は、物件情報だけでは判断できない部分も多いため、必ず内見で自分の目と耳で確かめることが重要です。

② ダイニングキッチンスペースが狭い

2DKと2LDKの大きな違いとして挙げた「DKの狭さ」は、生活スタイルによっては明確なデメリットとなります。

2DKのDKの広さ基準は「6畳以上」ですが、これはあくまで最低ラインです。物件によっては、キッチン設備を除いた有効スペースが4.5畳程度しかない、というケースも少なくありません。このような空間では、ダイニングテーブルを置くことはできても、ソファやローテーブルを置いて家族でくつろぐリビングとしての役割を期待するのは難しいでしょう。

食事の後、家族団らんの時間を過ごしたいと思っても、ダイニングチェアに座り続けるか、別の居室に移動する必要があります。DKにテレビを置くスペースがない場合も多く、「食事をしながらテレビを見る」といった現代では当たり前のライフスタイルが実現しにくいかもしれません。

また、冷蔵庫や食器棚、電子レンジ台といったキッチン周りの家具・家電の配置にも制約が生まれます。特に大型の冷蔵庫を持っている場合は、事前に設置スペースの寸法を測っておかないと、「購入した冷蔵庫が入らない」といったトラブルに繋がる可能性があります。「DKでどのように過ごしたいか」「どんな家具を置きたいか」を具体的にイメージし、それが実現可能な広さかどうかを内見時に厳しくチェックする必要があります。

③ 水回りなどの設備が古い可能性がある

築年数と連動して、キッチン、浴室、トイレといった水回りの設備が旧式である可能性が高いのも、2DKの注意点です。日々の生活の快適さに直結する部分なだけに、ここは妥協せずに確認したいポイントです。

- キッチン: ガスコンロが設置されておらず、入居者自身で用意する必要がある「コンロ設置型」のキッチンが多く見られます。また、調理スペースが極端に狭かったり、シンクが小さかったり、収納が少なかったりと、料理好きの人には使いにくさを感じるかもしれません。

- 浴室: お湯と水の蛇口が別々になっている「ツーハンドル混合水栓」や、浴槽の横に設置された機械で点火する「バランス釜」など、今ではあまり見かけなくなった設備が現役で使われていることがあります。追い焚き機能や浴室乾燥機が付いていないことも多く、冬場は寒いタイル張りの浴室も珍しくありません。

- トイレ: 温水洗浄便座が設置されておらず、場合によっては和式のトイレである可能性もゼロではありません。

- 洗濯機置き場: 室内に洗濯機を置くスペースがなく、ベランダなどの屋外に設置しなければならない物件もあります。屋外設置は洗濯機が雨風にさらされて劣化しやすく、冬場の洗濯も大変です。

ただし、これらのデメリットは絶対的なものではありません。近年では、築年数は古くても、オーナーが費用をかけて水回り設備を最新のものに交換したり、室内を全面的にリフォーム・リノベーションしたりしている物件も増えています。物件を探す際には、「リフォーム済み」「リノベーション済み」といったキーワードに注目し、写真や内見で設備のグレードをしっかりと確認することが、快適な2DKライフを送るための鍵となります。

2DKはどんな人におすすめ?世帯構成別に解説

メリットとデメリットを理解した上で、具体的にどのような人が2DKでの生活に向いているのでしょうか。部屋数の多さと家賃の安さという2つの大きな特徴を活かせるのは、主に「家計を意識しつつも、生活空間にゆとりを求める」人々です。ここでは、世帯構成別に2DKがおすすめな理由を解説します。

家賃を抑えたい一人暮らし・単身者

一人暮らしというとワンルームや1Kを想像しがちですが、ワンランク上の快適性を求める単身者にこそ、2DKは非常におすすめの間取りです。

都心部や人気エリアでは、少し広めの1Kや1LDKの家賃は高騰しがちです。しかし、2DKであれば、同等かそれ以下の家賃で、部屋数が一つ多い物件を見つけられる可能性があります。この「部屋数の余裕」が、一人暮らしの質を大きく向上させます。

最大のメリットは、寝室と生活空間を完全に分離できることです。ワンルームのようにベッドのすぐ横で食事をしたり、仕事をしたりする必要がなくなります。一つの部屋を寝室専用にすることで、睡眠環境が整い、生活にメリハリが生まれます。

さらに、もう一つの居室の使い道は自由自在です。近年普及した在宅ワークのための仕事部屋(ワークスペース)を確保できるのは、大きな利点です。カフェやコワーキングスペースに行かなくても、自宅で集中できる環境が手に入ります。Web会議の際に、生活感のある背景を気にする必要もありません。

また、趣味に没頭するための部屋として使うのも素敵です。例えば、本棚を並べて書斎にしたり、大型モニターを置いてシアタールームにしたり、トレーニング器具を置いてフィットネスルームにしたりと、自分の「好き」を詰め込んだ空間を作れます。友人が泊まりに来た際のゲストルームとしても活用できるでしょう。このように、2DKは家賃を抑えながらも、豊かで多目的な一人暮らしを実現できるポテンシャルの高い間取りです。

これから同棲を始めるカップル・新婚夫婦

二人で新しい生活を始めるカップルや新婚夫婦にとっても、2DKは非常に合理的な選択肢です。

二人暮らしでは、1LDKも人気の間取りですが、お互いのプライベートな時間や空間をどう確保するかが課題になりがちです。特に、生活リズムや仕事の時間が異なるカップルの場合、一人が寝ている横で、もう一人が明かりをつけて作業をするといった状況も起こり得ます。

その点、2DKであれば、お互いのプライバシーを尊重しやすいという大きなメリットがあります。例えば、一つの部屋を二人の共有の寝室にし、もう一つの部屋をそれぞれのデスクを置くワークスペースや、個々の趣味のスペースとして活用できます。これにより、一人の時間も大切にしながら、二人での生活を楽しむことができます。喧嘩をした時の一時的な避難場所としても、もう一つの部屋が心の余裕に繋がるかもしれません。

また、経済的なメリットも大きいです。結婚式の費用や将来のための貯蓄など、何かと物入りな時期に、住居費という大きな固定費を抑えられるのは魅力的です。2LDKに住むよりも家賃を低く抑え、その分を貯金や二人の楽しみに使うことができます。さらに、将来子供が生まれても、すぐに引っ越す必要がなく、当面は住み続けられるという柔軟性も持っています。コストを抑えつつ、お互いの独立性も保ち、将来の変化にも備えたいカップルにとって、2DKは最適なスタート地点となり得るでしょう。

小さな子どもがいるファミリー

子供が一人いる、特に乳幼児から未就学児くらいの小さな子どもがいるファミリーにとっても、2DKは有力な候補となります。

子育て世帯にとって、住居費は家計の大きな割合を占めます。教育費や将来の学費などを考えると、できるだけ家賃は抑えたいと考える家庭は多いでしょう。2DKは、2LDKや3LDKに比べて家賃が安いため、子育てにかかる費用を捻出しやすいというメリットがあります。

部屋の使い方としては、一つの部屋を家族全員の寝室、もう一つの部屋を日中のリビング兼キッズスペースとして使うのが一般的です。特に、DKに和室が隣接している間取りは、子育てファミリーにとって非常に使い勝手が良いです。DKと和室を仕切る襖を取り払えば、キッチンで料理をしながら、すぐそばの畳の上で遊ぶ子どもの様子を見守ることができます。これは、まるでLDKのような一体感のある空間となり、安全面でも安心です。畳はフローリングよりも柔らかいため、子どもが転んでも怪我をしにくく、ハイハイやお昼寝の場所としても最適です。

子どもがおもちゃを散らかしても、一つの部屋に集約できるため、来客時にもう一方の部屋に通すなど、対応がしやすいのも利点です。押入れなどの豊富な収納も、増え続ける子どもの荷物やおもちゃを片付けるのに役立ちます。もちろん、子どもが成長し、自分の部屋を欲しがるようになれば手狭になる可能性はありますが、子どもが小さいうちの「つなぎ」の住まいとして、あるいはコストを最優先する家庭にとって、2DKは非常に賢い選択と言えるでしょう。

2DKをおしゃれで快適に使うレイアウトのコツ

「DKが狭い」「部屋が古臭く見える」といった2DKの弱点は、レイアウトやインテリアの工夫次第で大きく改善できます。部屋数の多さというメリットを活かし、少しのアイデアでおしゃれで快適な空間に変身させるコツをご紹介します。

仕切りを外して広いリビングダイニングとして使う

2DKの最大の悩みである「ダイニングキッチンの狭さ」を解消する最も効果的な方法が、隣接する居室との仕切りを取り払ってしまうことです。

多くの2DK、特に和室が隣接しているタイプでは、DKと居室の間が襖や引き戸で仕切られています。この仕切りを完全に取り外すことで、2つの空間を一体化させ、一つの広々とした空間として使うことができます。

例えば、6畳のDKと6畳の和室がつながっている場合、合計で12畳のLDKのような大空間が生まれます。この広さがあれば、ダイニングテーブルセットだけでなく、2人掛け程度のソファやローテーブル、テレビボードなどを十分に配置することが可能です。これにより、2DKでありながら2LDKのような、「食事」と「くつろぎ」が共存する快適なリビングスペースを実現できます。

このレイアウトのポイントは、DK側と居室側で家具の配置を工夫し、緩やかにゾーニングすることです。例えば、DK側にダイニングテーブルを、居室側にソファとラグを配置すれば、自然と食事スペースとリビングスペースが分かれます。和室をリビングとして使う場合は、ソファの代わりに座り心地の良いクッションやビーズソファを置くと、和の雰囲気ともマッチし、リラックスできる空間になります。

ただし、仕切りを外すことで部屋全体の冷暖房効率が若干下がる可能性がある点や、空間が筒抜けになることでプライベート感が薄れる点には注意が必要です。

家具の配置を工夫して部屋を広く見せる

限られたスペースを有効に使い、視覚的に広く見せるためには、家具の選び方と配置が鍵となります。

- 背の低い家具で統一する: ローテーブル、ローソファ、背の低いテレビボードなど、全体の家具を低めの高さで揃えるのがおすすめです。これにより、部屋の上部に空間的な余白が生まれ、天井が高く見え、圧迫感が軽減されます。視線が奥まで抜けやすくなるため、部屋全体が広く感じられます。

- 色使いを工夫する: 壁や床の色に近い、白、ベージュ、アイボリー、ライトグレーといった膨張色・明色を基調にすると、空間が広く明るい印象になります。カーテンやラグ、ソファなどの面積の大きなアイテムをこれらの色で統一し、クッションや小物でアクセントカラーを加えると、洗練された空間を演出できます。

- 大きな家具は壁際に配置: ソファや棚、ベッドといった大きな家具は、できるだけ壁に沿って配置しましょう。部屋の中央にスペースを空けることで、生活動線がスムーズになり、すっきりとした印象を与えます。

- 「抜け感」を意識する: 部屋の入口から入った時に、対角線上にある窓やベランダへの視線が遮られないようにレイアウトすると、部屋に奥行きが感じられます。この「視線の抜け」を意識して、動線上に物を置かないようにすることがポイントです。

- 多機能家具・コンパクト家具を活用する: 収納付きのベッドやオットマン、天板が広がる伸長式のダイニングテーブルなど、一つの家具で複数の役割をこなすアイテムを取り入れると、スペースを有効活用できます。

一部屋をワークスペースや趣味の部屋にする

2DKの「部屋数が2つある」という最大の強みを活かすレイアウトです。DKと居室の一つを生活空間(食事+リビング+寝室)とし、もう一つの独立した部屋を、完全に特定の目的のための空間として割り切って使う方法です。

特に在宅ワークが中心の方には、一部屋をまるごと仕事専用のワークスペースにすることを強くおすすめします。仕事関連の機材や書類をすべてその部屋に集約することで、生活空間に仕事を持ち込まずに済み、オンとオフの切り替えが格段にしやすくなります。集中力が高まり、生産性の向上も期待できるでしょう。Web会議のたびに部屋を片付ける必要もなくなり、精神的な負担も軽減されます。

また、趣味に没頭するための部屋を作るのも、生活を豊かにする素晴らしいアイデアです。大画面で映画を楽しむシアタールーム、大量の蔵書を並べる書斎、画材を広げるアトリエ、ヨガや筋トレに集中できるフィットネスルームなど、自分の「好き」を追求できるプライベート空間は、日々の暮らしに大きな満足感と癒やしを与えてくれます。普段使わない場合は、来客用のゲストルームとして活用することも可能です。

和室を活かしたインテリアにする

2DKにありがちな和室を、ネガティブに捉えるのではなく、その魅力を最大限に引き出すインテリアを目指してみましょう。

- 「ジャパンディ」スタイルを取り入れる: 日本の「和」の要素と、北欧(スカンディナヴィア)のナチュラルでシンプルなデザインを融合させた「ジャパンディ」は、和室と非常に相性の良いスタイルです。畳の温かみに、白木やアースカラーの家具、リネン素材のファブリック、ミニマルなデザインの照明などを組み合わせることで、洗練されたモダンな和空間が生まれます。

- ローインテリアでまとめる: 畳の上での生活は、床に近い低い視線が基本です。座椅子やローテーブル、フロアランプなど、背の低い家具で統一することで、和室ならではの落ち着いた雰囲気を高めることができます。

- 照明で雰囲気を変える: 備え付けのシーリングライトを、和紙を使ったペンダントライトや、竹や木など自然素材を活かしたシェードの照明に変えるだけで、部屋の印象はがらりと変わります。間接照明を置けば、よりリラックスできる陰影のある空間を演出できます。

- 琉球畳風の置き畳を活用する: 賃貸で元の畳を傷つけたくない場合や、雰囲気を手軽に変えたい場合は、縁のない正方形の「琉球畳」風のユニット畳を既存の畳の上に敷くのも一つの手です。市松模様に敷き詰めれば、モダンでスタイリッシュな印象になります。

後悔しない!2DKの賃貸物件を探すときのチェックポイント

2DKは魅力的な間取りですが、その特性を理解せずに契約してしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔することにもなりかねません。物件探しの段階で、以下の4つのポイントをしっかりとチェックすることで、失敗のリスクを減らし、満足のいく2DKライフを送りましょう。

ダイニングキッチンの実際の広さとコンセントの位置

物件情報に「DK6畳」と書かれていても、その数字を鵜呑みにしてはいけません。部屋の形状(正方形か長方形か)、梁や柱の出っ張りなどによって、実際に使える有効スペースは大きく異なるからです。

内見の際には必ずメジャーを持参し、主要な家具を置く予定の場所の寸法を実測する習慣をつけましょう。特に以下の3点は必須のチェック項目です。

- 冷蔵庫の設置スペース: 幅、奥行き、高さを測り、現在使っている、あるいは購入予定の冷蔵庫が問題なく収まるかを確認します。搬入経路も忘れずにチェックしましょう。

- ダイニングテーブルを置くスペース: どのくらいの大きさのテーブルが置けそうか、椅子を引いたときのスペースは十分にあるか、実際にメジャーを当ててシミュレーションします。

- 食器棚やレンジ台の設置スペース: キッチン周りにこれらの家具を置く十分な壁面があるかを確認します。

加えて、コンセントの位置と数も非常に重要です。キッチンでは冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、電気ケトル、コーヒーメーカーなど、多くの家電を同時に使う可能性があります。コンセントの数が少なかったり、使いにくい位置にあったりすると、延長コードだらけの見苦しいキッチンになってしまいます。どこに何の家電を置きたいかをイメージしながら、コンセントの配置を確認しましょう。

築年数とリフォーム・リノベーションの有無

2DKのデメリットとして挙げた「築年数の古さ」と「設備の旧式さ」は、物件選びにおける最重要チェックポイントです。

まず、建物の築年月を確認し、1981年6月1日以降に建築確認が下りた「新耐震基準」の物件であることを確認しましょう。これは、万が一の地震に備える上で最低限クリアしたい条件です。不動産情報サイトに記載がない場合や不明な場合は、不動産会社に必ず問い合わせてください。

次に、築年数が古くても、室内がどの程度手入れされているかを見極めます。特に、生活の快適さを大きく左右する水回り(キッチン、浴室、トイレ)が新しい設備に交換されているかは念入りにチェックしましょう。例えば、キッチンがシステムキッチンになっているか、浴室に追い焚き機能や換気乾燥機が付いているか、トイレが温水洗浄便座になっているかなど、一つひとつ確認します。

壁紙(クロス)や床材(フローリングやクッションフロア)が新しく張り替えられているか、窓が断熱性の高い二重サッシやペアガラスになっているかなども、快適な生活を送るための重要な要素です。「リフォーム済み」「リノベーション済み」と記載のある物件は、これらの懸念が解消されている可能性が高いため、積極的に候補に入れると良いでしょう。

収納スペースの量と場所

2DKは居室が2つある分、収納も比較的多い傾向にありますが、その「質」と「量」が自分のライフスタイルに合っているかを確認することが大切です。

2DKでよく見られる「押入れ」は、奥行きがあって収納力は高いものの、そのままでは洋服を掛けることができず、中棚があることでかえって使いにくいと感じる人もいます。しかし、押入れ用のハンガーラックや収納ケース、突っ張り棒などを活用すれば、クローゼットのように機能的に使うことが可能です。内見時には押入れの扉を開け、奥行きや高さを測り、どのように活用できるかを具体的にイメージしてみましょう。

各居室の収納だけでなく、玄関のシューズボックスの容量や、廊下・洗面所などに収納スペースがあるかも確認します。自分が現在持っている荷物(衣類、本、趣味の道具、季節用品など)の量を把握し、それらがすべて無理なく収まるかどうかをシミュレーションすることが、入居後の「収納が足りない」という事態を防ぐための鍵です。

日当たりや風通し

日当たりと風通しは、部屋の明るさや快適さ、さらには健康面にも影響する基本的ながら非常に重要な要素です。

日当たりは、主に窓がどの方角を向いているかで決まります。一般的に、一日を通して明るい「南向き」が最も人気ですが、夏場は日差しが強く暑くなりやすいという側面もあります。朝型の生活の人なら朝日が気持ち良い「東向き」、午後から夕方にかけて在宅していることが多い人なら「西向き」も選択肢になります。自分のライフスタイルに合わせて最適な方角を選びましょう。

内見は、できるだけ晴れた日の日中(午前10時~午後3時頃)に行うことをお勧めします。実際に部屋にどれくらい光が入るかを確認できるからです。また、窓の外に高い建物があり、日差しが遮られていないかも必ずチェックしてください。

風通しについては、2か所以上の窓を開けたときに、空気が通り抜けるかを確認します。対角線上に窓や開口部があると、効率的に換気ができ、湿気やカビの防止にも繋がります。特に浴室やキッチンなど、湿気がこもりやすい場所の換気扇が正常に作動するかも確認しておきましょう。心地よい風が吹き抜ける部屋は、それだけで快適な暮らしを約束してくれます。

まとめ

今回は、賃貸物件の間取り「2DK」について、その特徴からメリット・デメリット、他の間取りとの違い、そして快適に暮らすためのコツまで、詳しく解説しました。

改めて、この記事のポイントを振り返ってみましょう。

- 2DKとは、「2つの居室」と「ダイニングキッチン(DK)」で構成された間取りです。DKの広さは、不動産の表示ルール上、居室が2つ以上の場合で6畳以上と定められています。

- 2LDKとの最大の違いはキッチンスペースの広さで、10畳未満が2DK、10畳以上が2LDKとなります。この差により、2DKのDKは主に食事スペース、2LDKのLDKは食事とくつろぎのスペースを兼ねられるという違いが生まれます。

- 2DKには、「2LDKより家賃が安い」「生活空間と寝室を分けやすい」「物件数が多く探しやすい」「ライフスタイルの変化に対応しやすい」「和室付き物件を見つけやすい」といった多くのメリットがあります。

- 一方で、「築年数が古い」「DKが狭い」「水回り設備が古い可能性がある」といったデメリット・注意点も存在します。これらは、リノベーション物件を選んだり、レイアウトを工夫したりすることで克服可能です。

結論として、2DKは、家賃という大きな固定費を抑えながらも、部屋数を確保して生活空間にゆとりを持たせたいと考えている人にとって、非常に合理的でコストパフォーマンスの高い選択肢です。特に、豊かな暮らしを追求したい一人暮らしの方、プライバシーを保ちつつ将来のために貯蓄したいカップルや新婚夫婦、そして子育て費用を捻出しつつ快適な住環境を求める小さな子どものいるファミリーには、最適な間取りと言えるでしょう。

物件を探す際には、本記事で紹介したチェックポイントを参考に、ご自身の目で「広さ」「設備」「耐震性」「収納」「日当たり」などをしっかりと確認することが、後悔のないお部屋選びに繋がります。古いというイメージだけで敬遠せず、その潜在的な魅力を引き出すことで、2DKはあなたの理想の暮らしを叶える最高の舞台になるはずです。