新しい生活の拠点となる住まい探しは、期待に胸が膨らむ一方で、何から始めれば良いのか、どんな物件を選べば良いのか、不安や疑問も多いものです。特に「賃貸マンション」は、多くの人にとって魅力的な選択肢ですが、アパートとの違いや物件選びのポイントを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、これから賃貸マンションを探す方に向けて、物件探しの基本から失敗しないための具体的なチェックポイント、契約にかかる費用まで、一連の流れを網羅的に解説します。自分にとって最適な住まいを見つけ、快適な新生活をスタートさせるための羅針盤として、ぜひ最後までお役立てください。

目次

賃貸マンションとは?アパートとの違いを解説

物件探しを始めるにあたり、まず押さえておきたいのが「マンション」と「アパート」の基本的な違いです。この二つは法律で明確に定義されているわけではありませんが、一般的には建物の構造によって区別されています。構造の違いは、住み心地に直結する防音性や耐震性、さらには家賃相場にも影響を与える重要な要素です。

ここでは、構造上の違いを軸に、それぞれのメリット・デメリットを比較し、さらに「分譲賃貸マンション」という選択肢についても詳しく解説します。

構造上の主な違い

建物の「構造」とは、骨組みに使われる材料の種類を指します。この構造が、マンションとアパートを区別する最も大きな指標となります。

| 項目 | マンションに多い構造 | アパートに多い構造 |

|---|---|---|

| 主な構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 木造、軽量鉄骨造(S造) |

| 特徴 | 耐久性、耐火性、防音性、気密性が高い | 建築コストが比較的安く、通気性が良い |

| 階数 | 中高層(3階建て以上)の建物が多い | 低層(2階建て)の建物が多い |

| 家賃相場 | 比較的高め | 比較的安め |

マンションに多い構造(RC造・SRC造)

賃貸マンションで主に採用されているのは、以下の2つの構造です。

- 鉄筋コンクリート造(RC造):

鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)は、圧縮力に強いコンクリートを、引張力に強い鉄筋で補強した構造です。柱、梁、床、壁が一体化した強固な造りで、耐久性、耐火性、耐震性に優れています。また、コンクリートの密度が高いため、気密性や防音性が高いのが最大の特長です。隣の部屋の生活音や上下階の足音などが響きにくく、プライバシーを重視する方や、静かな環境で暮らしたい方におすすめです。一方で、建築コストが高いため、家賃も高くなる傾向があります。 - 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造):

鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete)は、鉄骨(S)の周りに鉄筋を組み、コンクリートを打ち込んで一体化させた構造です。RC造よりもさらに強度が高く、主に大規模な高層マンションやタワーマンションで採用されます。RC造の長所に加えて、鉄骨のしなやかさも併せ持つため、非常に高い耐震性を誇ります。性能が高い分、建築コストも最も高額になり、家賃も最高水準となります。

これらの構造を持つマンションは、建物の強度が高いため、3階建て以上の中高層建築が中心です。頑丈な造りは、安心感と快適な居住空間をもたらします。

アパートに多い構造(木造・軽量鉄骨造)

一方、アパートで一般的に見られるのは、以下の構造です。

- 木造(W造):

木造(Wood)は、柱や梁などの主要部分に木材を使用した、日本の伝統的な建築構造です。建築コストが比較的安く、家賃を抑えやすいのが大きなメリットです。また、木材は調湿性に優れているため、室内の湿度を快適に保ちやすく、通気性が良いという特徴もあります。しかし、RC造などに比べると防音性や気密性は劣ります。隣戸との壁が薄い場合も多く、生活音が伝わりやすい点は注意が必要です。 - 軽量鉄骨造(S造):

軽量鉄骨造(Steel)は、厚さ6mm未満の鋼材を柱や梁に使用した構造です。木造とRC造の中間的な特徴を持ち、木造よりは強度や耐火性が高く、RC造よりは建築コストを抑えられます。工場で生産された部材を現場で組み立てるプレハブ工法が多いため、品質が安定し、工期が短いというメリットがあります。防音性については、木造よりは優れているものの、RC造には及びません。物件によっては音が響きやすいこともあるため、内見時に壁の厚さなどを確認すると良いでしょう。

アパートはこれらの構造的特徴から、2階建ての低層物件が多く、家賃が手頃な点が魅力です。

メリット・デメリットで比較

構造の違いを踏まえ、マンションとアパートの一般的なメリット・デメリットを比較してみましょう。どちらが良い・悪いということではなく、ご自身のライフスタイルや価値観に合うのはどちらか、という視点で考えることが大切です。

賃貸マンションのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 防音性・気密性・断熱性が高い | 家賃や管理費が高い傾向にある |

| 耐震性・耐火性が高く、安全性が高い | 構造が頑丈なため、リフォームやDIYがしにくい |

| セキュリティ設備(オートロック、防犯カメラ等)が充実 | 通気性が悪い場合があり、結露やカビが発生しやすい |

| 宅配ボックスや24時間ゴミ出し可能など共用設備が豊富 | 管理規約が厳しく、ペット飼育や楽器演奏の制限が多い |

| 高層階からの眺望が楽しめる物件もある | 住民数が多く、人間関係が希薄になりがち |

最大のメリットは、やはりRC造・SRC造がもたらす高い基本性能です。特に音の問題は、共同住宅で最も多いトラブルの原因の一つ。隣人との騒音トラブルを避けたい方にとっては、マンションの高い防音性は大きな魅力となるでしょう。また、オートロックや防犯カメラ、管理人常駐といったセキュリティ面の充実は、女性の一人暮らしやファミリー層にとって大きな安心材料です。

一方、デメリットとしてはコスト面が挙げられます。家賃そのものに加え、共用設備の維持管理のための「管理費」や「共益費」もアパートより高額になるのが一般的です。

アパートのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 家賃や管理費が比較的安い | 防音性が低く、生活音が響きやすい |

| 物件数が多く、選択肢が豊富 | 耐震性や耐火性がマンションに劣る場合がある |

| 通気性が良く、結露しにくい | セキュリティ設備が簡素なことが多い |

| 構造がシンプルなため、個性的なデザインの物件もある | 共用設備(宅配ボックス等)がない場合が多い |

| 住民数が少なく、アットホームな雰囲気の場合も | 鉄骨の階段だと上り下りの音が響くことがある |

アパートの最大の魅力は、家賃の手頃さです。同じエリア、同じ広さであれば、マンションよりも安く借りられるケースがほとんどです。とにかく住居費を抑えたい方にとっては、非常に魅力的な選択肢と言えます。また、物件数が多いため、希望のエリアで探しやすく、選択肢が豊富な点もメリットです。

しかし、防音性の低さはアパート選びで最も注意すべき点です。自分自身が音に敏感な場合や、逆に小さなお子さんがいて周囲への音を気にする場合には、慎重な検討が必要です。角部屋を選ぶ、隣戸との間に収納スペースがある間取りを選ぶなどの工夫で、ある程度は対策できます。

「分譲賃貸マンション」という選択肢とは

賃貸物件を探していると、「分譲賃貸」という言葉を目にすることがあります。これは、もともと分譲(購入)用として建てられたマンションの一室が、何らかの理由で賃貸に出されている物件のことです。

所有者(オーナー)が転勤や住み替えなどで一時的に住めなくなったため、その期間だけ貸し出しているケースが一般的です。

分譲賃貸マンションのメリットは、何と言ってもそのグレードの高さにあります。

- 高品質な設備: システムキッチンや浴室乾燥機、床暖房、ディスポーザーなど、通常の賃貸マンションよりもグレードの高い設備が導入されていることが多いです。

- 重厚な造りと高いデザイン性: 建物全体の構造がしっかりしており、エントランスや共用廊下などのデザイン性も高い傾向があります。

- 良好な管理体制: 分譲マンションは住民が「管理組合」を組織して建物を管理しているため、清掃やメンテナンスが行き届いていることが多く、管理体制がしっかりしています。

一方で、デメリットや注意点も存在します。

- 家賃が高め: 設備やグレードが高い分、周辺の同じような広さの賃貸マンションに比べて家賃は高めに設定されています。

- 契約形態が「定期借家契約」の場合がある: オーナーが将来的に戻ってくることを前提としている場合、契約期間が定められており、原則として更新ができない「定期借家契約」となっていることがあります。契約内容をよく確認する必要があります。

- 独自のルールがある: 管理組合が定めた独自の規約(ゴミ出しのルール、ペット飼育の細則など)があるため、それを遵守する必要があります。

分譲賃貸マンションは、「賃貸でありながら、ワンランク上の住み心地を求める」という方にとって、非常に魅力的な選択肢です。家賃は高くても、その分の価値を感じられるだけのメリットがあると言えるでしょう。

賃貸マンション探しの全8ステップ

理想の賃貸マンションを見つけるためには、計画的にステップを踏んで進めることが重要です。思いつきで行動すると、条件がぶれてしまったり、良い物件を逃してしまったりする可能性があります。ここでは、物件探しを始めてから入居するまでの全8ステップを、時系列に沿って詳しく解説します。

① 希望の条件を整理する

物件探しは、まず「自分は何を求めているのか」を明確にすることから始まります。漠然と探し始めても、無数の物件情報に圧倒されてしまいます。以下の項目について、自分の希望を書き出してみましょう。

- 家賃・管理費: 毎月支払える上限額はいくらか?(後述しますが、手取り収入の3分の1が目安です)

- エリア・沿線: 勤務先や学校へのアクセスは?どの駅の周辺に住みたいか?

- 駅からの距離: 駅から徒歩何分以内が希望か?(徒歩1分=80mで計算されますが、坂道や信号は考慮されません)

- 間取り・広さ: どんな暮らしがしたいか?一人暮らしなら1K?二人暮らしなら1LDK?必要な部屋数や広さは?

- 設備: 浴室乾燥機、独立洗面台、オートロック、宅配ボックスなど、絶対に譲れない設備は何か?あったら嬉しい設備は何か?

- その他: 2階以上、角部屋、南向き、ペット可、楽器相談可など、個別のこだわりは?

すべての希望を叶える物件は、なかなか見つかりません。洗い出した条件に、「絶対に譲れない条件」「できれば欲しい条件」「妥協できる条件」というように、優先順位をつけておくことが非常に重要です。この作業を丁寧に行うことで、その後の物件探しがスムーズに進みます。

② 物件情報を探す

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件情報を探し始めます。主な探し方は以下の通りです。

- 不動産情報サイト: SUUMOやLIFULL HOME’Sなどのウェブサイトやアプリを活用します。希望条件を入力して検索すれば、膨大な物件情報の中から候補を絞り込めます。写真や間取り図、周辺情報なども確認でき、最も手軽で一般的な方法です。

- 不動産会社の店舗に直接訪問: 住みたいエリアが決まっている場合、その地域の不動産会社を訪ねるのも有効です。ウェブサイトに掲載されていない「未公開物件」を紹介してもらえる可能性もあります。

- 知人・友人からの紹介や口コミ: 実際にそのエリアに住んでいる人からの情報は非常に貴重です。住み心地や地域の雰囲気など、リアルな声を聞くことができます。

まずは不動産情報サイトで相場観を養い、気になる物件をいくつかピックアップしていくのがおすすめです。

③ 不動産会社へ問い合わせる

気になる物件が見つかったら、その物件を取り扱っている不動産会社に問い合わせをします。問い合わせ方法は電話やメールが一般的です。その際には、以下の点を明確に伝えましょう。

- 問い合わせたい物件名やURL

- 内見(物件見学)を希望する日時

- 物件がまだ空いているか(募集中か)の確認

- その他、事前に確認したい事項(初期費用概算など)

この段階で、複数の物件について問い合わせることも問題ありません。不動産会社の担当者の対応(返信の速さ、丁寧さなど)も、信頼できる会社かどうかを判断する一つの材料になります。

④ 物件を内見する

内見は、物件選びにおいて最も重要なステップです。写真や間取り図だけでは分からない、実際の部屋の雰囲気、日当たり、周辺環境などを自分の目で確かめます。

内見のアポイントを取ったら、当日は時間に余裕を持って臨みましょう。1日に2〜3件の物件を比較検討するのがおすすめです。多すぎると印象が混ざってしまい、冷静な判断が難しくなります。

内見時には、事前にチェックリストを用意しておくと、確認漏れを防げます(詳細は後述)。メジャーやスマートフォン(カメラ機能)なども持参し、家具の配置をシミュレーションしたり、気になる箇所を記録したりすることが大切です。最近では、遠隔地にいながら物件を確認できる「オンライン内見」に対応している不動産会社も増えています。

⑤ 入居を申し込む

「この部屋に住みたい!」という物件が見つかったら、不動産会社を通じて入居申込を行います。これは、「この物件を借りたい」という意思表示であり、大家さん(貸主)や管理会社に対して入居審査を依頼する手続きです。

申込時には、所定の「入居申込書」に以下の情報を記入します。

- 申込者本人の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先、年収など)

- 同居人の情報(氏名、続柄など)

- 連帯保証人の情報(氏名、住所、勤務先、年収、申込者との続柄など)

申込と同時に、運転免許証や健康保険証などの身分証明書のコピー、場合によっては収入を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)の提出を求められることもあります。人気物件はすぐに他の申込者が現れる可能性があるため、決断したら速やかに行動することが肝心です。

⑥ 入居審査を受ける

入居申込書が提出されると、大家さんや管理会社、そして多くの場合で保証会社による入居審査が行われます。審査にかかる期間は、通常3日〜1週間程度です。

審査では、主に以下の点がチェックされます。

- 支払い能力: 家賃を継続して支払えるだけの安定した収入があるか。一般的に、年収が家賃の36倍以上(家賃が月収の3分の1以下)であることが一つの目安とされます。

- 人柄・信頼性: トラブルを起こさず、ルールを守ってくれる人物か。申込書の内容や、不動産会社とのやり取りでの態度なども参考にされます。

- 連帯保証人の妥当性: 連帯保証人にも、申込者本人と同等以上の支払い能力が求められます。

審査の過程で、本人や勤務先、連帯保証人に確認の電話が入ることがあります。スムーズに審査を進めるためにも、関係者には事前に話を通しておきましょう。無事に審査を通過すると、不動産会社から合格の連絡が入ります。

⑦ 賃貸借契約を結ぶ

入居審査に通ったら、いよいよ最終ステップである賃貸借契約です。契約は、不動産会社の店舗で行うのが一般的です。

契約日には、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の所在地や構造、設備、家賃や敷金に関する取り決め、禁止事項、契約解除の条件など、契約に関する非常に重要な内容を口頭で説明するものです。専門用語が多く難しい部分もありますが、分からない点は必ずその場で質問し、納得した上で署名・捺印するようにしましょう。

重要事項説明の内容に同意したら、「賃貸借契約書」に署名・捺印します。同時に、敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用を支払います。契約が無事に完了すると、後日、物件の鍵が渡されます。

⑧ 引っ越し・入居開始

契約が済んだら、新生活のスタートに向けて準備を進めます。

- 引っ越し業者の手配: 複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

- ライフラインの手続き: 電気、ガス、水道の利用開始手続きを、入居日に合わせて行います。インターネット回線の手続きも忘れずに行いましょう。

- 役所での手続き: 現在住んでいる市区町村で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。引っ越し後は、新しい住所の市区町村で「転入届」を提出します。

鍵の受け取り(引渡日)をもって、正式に入居開始となります。いよいよ、新しいマンションでの生活が始まります。

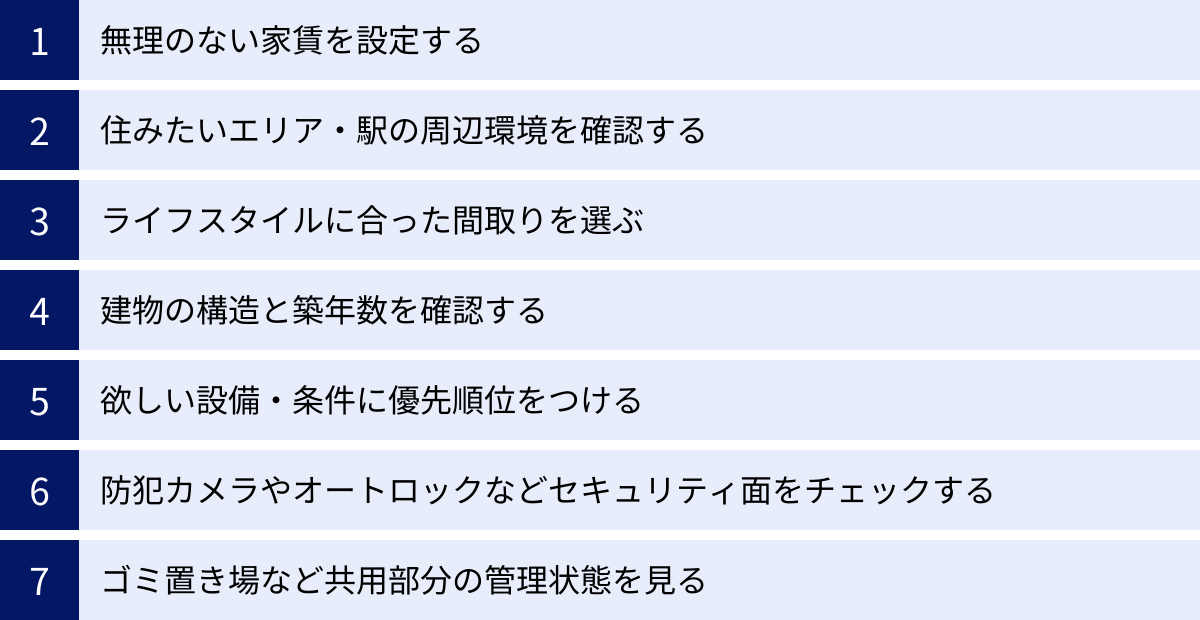

失敗しない!賃貸マンション選びで重要な7つのポイント

数多くの物件の中から、自分にとって本当に良い一室を見つけ出すのは簡単なことではありません。家賃や間取りといった基本的な条件だけでなく、長期的に快適な生活を送るためにチェックすべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは、物件選びで失敗しないための7つのポイントを具体的に解説します。

① 無理のない家賃を設定する

物件選びで最も重要なのが、無理のない家賃設定です。一般的に「家賃は手取り収入の3分の1まで」と言われますが、これはあくまで目安です。

重要なのは、「家賃」だけでなく「共益費(管理費)」や駐車場代、町内会費など、毎月必ずかかる固定費をすべて含めた「総家賃」で考えることです。例えば、家賃8万円の物件でも、管理費が1万円なら、毎月の支払いは9万円になります。

また、ライフスタイルによって住居費にかけられる割合は変わります。

- 趣味や交際費にお金をかけたい人: 家賃は手取りの4分の1程度に抑えると、生活に余裕が生まれます。

- 自炊が中心で外食が少ない人: 食費を抑えられる分、少し高めの家賃でも問題ないかもしれません。

- 在宅ワークが中心の人: 家で過ごす時間が長いため、多少家賃が高くても、快適性を重視する価値はあります。

自分の収入と支出のバランスを冷静に把握し、「この金額なら、趣味や貯金も楽しみながら無理なく払い続けられる」というラインを見極めることが、豊かな新生活を送るための第一歩です。

② 住みたいエリア・駅の周辺環境を確認する

物件そのものと同じくらい重要なのが、「どこに住むか」という立地の問題です。通勤・通学の利便性はもちろんですが、それ以外の要素も日々の生活の満足度を大きく左右します。

以下の点を、自分の足で歩いて確認することをおすすめします。

- 生活利便性:

- スーパーマーケットやコンビニは近くにあるか?品揃えや価格帯、営業時間はどうか?

- ドラッグストア、病院、銀行、郵便局など、生活に必要な施設は揃っているか?

- 飲食店やカフェは充実しているか?

- 交通の便:

- 最寄り駅の混雑具合はどうか?(通勤ラッシュ時など)

- 利用したい路線の終電は何時か?

- バスの便はどうか?バス停までの距離や本数は?

- 治安と雰囲気:

- 駅からの道に街灯は十分に設置されているか?夜道は安全か?

- パチンコ店や風俗店などが近くにないか?

- 公園や緑は多いか?街並みはきれいか?

- 小さな子供の声や学生の活気など、街全体の雰囲気は自分に合っているか?

特に、昼と夜、平日と休日では街の表情が全く違うことがあります。可能であれば、時間帯や曜日を変えて何度か訪れてみましょう。「静かだと思っていたら、夜は近所の飲食店の騒音が気になった」「平日は便利だけど、休日はシャッター街だった」といった発見があるかもしれません。

③ ライフスタイルに合った間取りを選ぶ

間取りは、日々の暮らしの快適さを直接的に決定づける要素です。単に部屋の数や広さだけでなく、自分のライフスタイルや持っている家具と合っているかという視点で選びましょう。

| 間取り | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 1R(ワンルーム) | 玄関からキッチン、居室までが一体となった間取り。 | とにかく家賃を抑えたい人、荷物が少ない人 |

| 1K(ワンケー) | 居室とキッチンの間に仕切りがある。料理の匂いが部屋に広がりにくい。 | 自炊派の人、生活空間を分けたい人 |

| 1DK(ワンディーケー) | 居室+ダイニングキッチン(4.5畳~8畳未満)。食事スペースと就寝スペースを分けられる。 | 食事をする場所をしっかり確保したい人 |

| 1LDK(ワンエルディーケー) | 居室+リビングダイニングキッチン(8畳以上)。広々とした空間でくつろげる。 | 在宅ワーカー、来客が多い人、二人暮らし |

間取り図を見る際は、以下の点もチェックしましょう。

- 生活動線: 玄関からキッチン、寝室、お風呂場への動きがスムーズか?

- 家具の配置: 持っているベッドやソファ、机などを置くスペースが十分にあるか?メジャーで採寸した寸法を間取り図に書き込んでシミュレーションすると確実です。

- 収納の広さ: クローゼットや押入れの容量は十分か?奥行きや高さも重要です。

生活のイメージを具体的にもち、自分の動きや家具の配置をシミュレーションすることが、間取り選びで失敗しないコツです。

④ 建物の構造と築年数を確認する

前述の通り、建物の構造は防音性や耐震性に大きく影響します。静かな環境を求めるならRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)がおすすめです。

築年数も重要な指標です。新しい物件ほど設備が新しく快適ですが、家賃は高くなります。古い物件は家賃が安い傾向にありますが、耐震性や断熱性に不安がある場合も。

ここで一つ知っておきたいのが「新耐震基準」です。1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物は、震度6強~7程度の地震でも倒壊しないことを基準に設計されています。安全性にこだわるなら、この「新耐震基準」を満たしているかどうかは必ず確認しましょう。

ただし、「築年数が古い=悪い物件」と決めつけるのは早計です。築古でも、内装が全面的にリフォーム・リノベーションされている物件は、新築同様のきれいな室内でありながら、家賃は周辺の新築物件より抑えられていることが多く、狙い目です。配管などの見えない部分まで更新されているかどうかも、不動産会社に確認できるとより安心です。

⑤ 欲しい設備・条件に優先順位をつける

独立洗面台、浴室乾燥機、温水洗浄便座、宅配ボックス、インターネット無料など、現代の賃貸マンションには魅力的な設備がたくさんあります。しかし、設備の充実度は家賃に反映されます。

すべての希望を叶えようとすると、予算オーバーになりかねません。そこで重要なのが、「絶対に譲れない条件」と「あったら嬉しい条件」を明確に分けておくことです。

【絶対に譲れない条件の例】

- セキュリティを重視する女性:「2階以上」「オートロック」

- 花粉症や梅雨時期の洗濯に悩む人:「浴室乾燥機」

- 在宅ワーカー:「インターネット無料」

【あったら嬉しい条件の例】

- 日中の荷物の受け取りが難しい人:「宅配ボックス」

- 料理好き:「2口以上のガスコンロ」

- 衛生面を気にする人:「独立洗面台」

この優先順位が明確であれば、物件探しの軸がぶれません。また、不動産会社の担当者にも希望が伝わりやすく、より的確な物件を紹介してもらえる可能性が高まります。

⑥ 防犯カメラやオートロックなどセキュリティ面をチェックする

安心して暮らすために、セキュリティ面のチェックは欠かせません。特に女性の一人暮らしや、小さなお子さんがいる家庭では最重要項目の一つです。

- オートロック: 部外者が建物内に侵入しにくくなるため、防犯の基本となります。ただし、住人と一緒に入る「共連れ」で侵入される可能性もあるため、過信は禁物です。

- 防犯カメラ: エントランスやエレベーター、駐車場、ゴミ置き場などに設置されているか確認しましょう。犯罪の抑止力になります。

- モニター付きインターホン: 訪問者の顔を確認してからドアを開けられるため、非常に有効な防犯設備です。録画機能があればさらに安心です。

- 鍵の種類: ピッキングに強いとされるディンプルキーや、カードキーが採用されているか。古いタイプの鍵の場合は、入居時に交換してもらえるか確認しましょう。

- 共用廊下: 外から見通しの良い「外廊下」か、天候に左右されずプライバシーも保ちやすい「内廊下」か。内廊下の方がセキュリティは高いとされます。

これらの設備が整っているかは、物件情報サイトや内見時に必ず確認しましょう。

⑦ ゴミ置き場など共用部分の管理状態を見る

エントランス、廊下、エレベーター、駐輪場、そしてゴミ置き場といった「共用部分」は、そのマンションの管理状態や住民の質を映す鏡です。

内見の際には、部屋の中だけでなく、これらの共用部分も注意深くチェックしましょう。

- ゴミ置き場:

- きちんと清掃されているか?分別ルールは守られているか?

- カラス除けのネットや施錠ができる扉はあるか?

- 24時間ゴミ出し可能かどうかも、生活の利便性を大きく左右するポイントです。

- エントランス・廊下・階段:

- ゴミやチラシが散乱していないか?

- 電球が切れたまま放置されていないか?

- 駐輪場・駐車場:

- きれいに整頓されているか?錆びついた自転車が放置されていないか?

- 掲示板:

- 騒音やゴミ出しに関する注意喚起の貼り紙が多くないか?住民間のトラブルの有無を推測する手がかりになります。

共用部分が清潔で美しく保たれている物件は、管理会社がしっかり機能しており、住民のモラルも高い傾向にあります。長期的に快適な生活を送れるかどうかを判断する、非常に重要なチェックポイントです。

内見で必ずチェックすべきポイント

物件探しで最も重要なプロセスである「内見」。限られた時間の中で、後悔しないためにチェックすべきポイントは多岐にわたります。ここでは、内見当日に役立つ持ち物リストと、室内・建物周辺それぞれの詳細なチェックリストをご紹介します。

内見当日の持ち物リスト

万全の準備で内見に臨むために、以下のアイテムを持参することをおすすめします。

| 持ち物 | 用途 |

|---|---|

| メジャー | 必須アイテム。部屋の広さ、窓のサイズ、収納の奥行き、洗濯機置き場や冷蔵庫置き場の寸法を測るために使用。家具の配置シミュレーションに不可欠。 |

| スマートフォン | カメラで室内や共用部、気になる傷などを撮影。メモ機能で気づいたことを記録。方位磁針アプリで正確な方角を確認。水平器アプリで床の傾きをチェック。 |

| 間取り図のコピー | 採寸した寸法やコンセントの位置などを書き込む。複数の物件を比較検討する際に便利。 |

| 筆記用具 | 間取り図への書き込みやメモに使用。 |

| スリッパ | 不動産会社が用意してくれることが多いが、持参するとスムーズ。特に冬場は足元の冷え対策にも。 |

| 懐中電灯(ペンライト) | クローゼットの奥や収納の隅など、暗くて見えにくい場所を照らすのに役立つ。 |

| ビー玉やゴルフボール | 床に置いて転がすことで、部屋の傾きを簡単にチェックできる。 |

これらの準備をしておけば、内見で得られる情報量が格段に増え、より正確な判断ができるようになります。

【室内編】チェックリスト

部屋の中に入ったら、隅々まで丁寧に確認しましょう。生活するイメージを膨らませながらチェックするのがコツです。

日当たりと風通し

日当たりは、部屋の明るさだけでなく、冬の暖かさや洗濯物の乾きやすさにも影響します。

- 窓の向きと大きさ: 南向きは一日を通して日当たりが良く、東向きは朝日が入ります。西向きは西日が強く、夏は暑くなりがちです。窓の大きさや数も確認しましょう。

- 周辺の建物の影響: 窓の目の前に高い建物があると、南向きでも日が入らないことがあります。必ず窓を開けて外の状況を確認してください。

- 風通し: 複数の窓や換気口を開けて、空気が流れるか試してみましょう。風通しが良いと、湿気がこもりにくく、夏場も涼しく過ごせます。

収納スペースの容量と使いやすさ

収納は広さだけでなく、使い勝手も重要です。

- 容量: 持っている荷物がすべて収まるか、クローゼットや押入れの広さ(横幅、奥行き、高さ)をメジャーで測ります。

- 内部の仕様: ハンガーをかけるポールや棚板はあるか?棚板は可動式か?

- 扉の開閉: クローゼットの扉を開けたときに、家具を置くスペースを圧迫しないか確認します。

水回り(キッチン、浴室、トイレ)の清潔さと機能性

水回りは毎日使う場所だからこそ、念入りにチェックが必要です。

- キッチン:

- シンクの広さ、蛇口の水圧、排水はスムーズか。

- コンロの種類(ガスかIHか)、口数はいくつか。

- 調理スペースや食器棚、冷蔵庫を置くスペースは十分か。

- 浴室:

- シャワーの水圧は十分か。

- 換気扇は正常に動くか?窓はあるか?(カビ対策)

- 浴槽の広さや深さ、追い焚き機能の有無。

- トイレ:

- 温水洗浄便座はついているか。

- トイレットペーパーホルダーや収納スペースの位置。

- 洗濯機置き場:

- 設置可能な洗濯機のサイズ(防水パンの寸法)を測る。

- 蛇口の位置や高さ、排水口の状態を確認する。

コンセントの位置と数

意外と見落としがちですが、生活の快適さを大きく左右するポイントです。

- 数と位置: テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、パソコンなど、使いたい家電の配置を考え、必要な場所に十分な数のコンセントがあるか確認します。

- テレビアンテナ端子の位置: テレビを置きたい場所に端子があるか。

- エアコン用コンセント: エアコン設置予定の場所にあるか。

壁や床の傷、汚れの有無

退去時のトラブルを避けるためにも、入居前の状態を記録しておくことが重要です。

- 壁紙の剥がれや変色、画鋲の跡はないか。

- フローリングやカーペットの傷、へこみ、シミはないか。

- 特に気になる傷や汚れは、必ず写真に撮っておきましょう。入居前に不動産会社に報告し、修繕してもらえるか確認することも大切です。

携帯電話の電波状況

現代生活に必須のスマートフォン。室内での電波状況を確認しておきましょう。

- 各部屋で電波が安定して入るか、キャリアごとに確認します。特に高層階や建物の中心部では電波が弱くなることがあります。

- Wi-Fiを導入する場合も、モバイル回線の電波は緊急時に重要になります。

【建物・周辺環境編】チェックリスト

部屋の中だけでなく、建物全体やその周りの環境も忘れずにチェックしましょう。

エントランスや廊下、階段の状態

共用部は、管理状態の良し悪しが最も分かりやすく表れる場所です。

- 清掃状況: 清潔に保たれているか。ゴミやチラシが散乱していないか。

- 掲示板: どのようなお知らせが貼られているか。「騒音注意」などの貼り紙が多い場合は、住民トラブルがある可能性も。

- 廊下や階段の照明: 電球が切れたままになっていないか。夜間の明るさは十分か。

駐輪場・駐車場の空き状況

自転車や車を利用する予定がある場合は、必須のチェック項目です。

- 空き状況と料金: 契約できる空きはあるか、月額料金はいくらか。

- 場所: 屋根はあるか、自分の区画はどこになるのか。

- 管理状態: 乱雑に自転車が置かれていたり、長期間放置されているような自転車がないか。

周辺の騒音や臭い

内見している短い時間だけでは分からないこともあります。五感を研ぎ澄ませて確認しましょう。

- 騒音:

- 窓を開けて、周辺の音(車の交通量、電車の音、学校や公園からの音、近隣の工場の稼働音など)を確認します。

- 上下左右の部屋からの生活音がどの程度聞こえるか、壁を軽く叩いて響き具合を確かめるのも一つの方法です。(ただし、常識の範囲内で)

- 臭い:

- 近隣に飲食店や工場など、臭いの発生源となる施設がないか確認します。

- ゴミ置き場からの臭いが部屋まで届かないか。

最寄り駅までの実際の距離と道のり

物件情報に記載の「徒歩◯分」は、実際の体感とは異なることがよくあります。

- 実際に歩いてみる: スマートフォンのストップウォッチで時間を計りながら、自分の足で歩いてみましょう。

- 道のりの安全性: 坂道や階段の有無、歩道の広さ、街灯の数などを確認します。特に夜間に帰宅することを想定し、女性は人通りの少ない暗い道がないかチェックすることが重要です。

- 周辺施設: 駅までの道中にスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどがあると、仕事帰りの買い物に便利です。

賃貸マンションの契約にかかる初期費用

賃貸マンションを借りる際には、家賃の数ヶ月分に相当する「初期費用」が必要になります。予想以上の金額に驚くことがないよう、事前に内訳と相場を把握し、費用を抑える方法を知っておくことが大切です。

初期費用の内訳と相場

初期費用の総額は、一般的に家賃の4.5ヶ月分〜5ヶ月分程度が目安と言われています。例えば、家賃8万円の物件であれば、36万円〜40万円ほどかかる計算になります。以下がその主な内訳です。

| 費用項目 | 内容 | 相場 |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てられる担保金。残金は返還される。 | 家賃の0〜2ヶ月分 |

| 礼金 | 大家さん(貸主)へのお礼として支払うお金。返還されない。 | 家賃の0〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を仲介してくれた不動産会社に支払う手数料。 | 家賃の0.5〜1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 入居する月の家賃を前払いで支払うもの。 | 家賃の1ヶ月分 |

| 日割り家賃 | 月の途中から入居する場合に、その月の日割り分の家賃。 | 入居日から月末までの日数分 |

| 共益費・管理費 | 共用部分の維持管理費用。家賃と一緒に支払う。 | 月額数千円〜1万円程度 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務の場合が多い。 | 1.5万円〜2万円程度(2年契約) |

| 鍵交換費用 | 前の入居者から鍵を交換するための費用。防犯上、原則として行う。 | 1.5万円〜2.5万円程度 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合や、必須の場合に利用する保証会社への費用。 | 初回:家賃の50%〜100% または 年間1万円〜 |

敷金

敷金は、大家さんに預けておく「保証金」のようなものです。家賃を滞納してしまった場合や、入居者の過失で部屋を傷つけたり汚したりした場合の修繕費(原状回復費用)に充てられます。何も問題がなければ、退去時にクリーニング費用などを差し引いた残額が返還されます。

礼金

礼金は、その名の通り、部屋を貸してくれる大家さんに対して「お礼」として支払うお金です。慣習的な意味合いが強く、敷金とは違って退去時に返還されることはありません。近年では礼金なしの「礼金ゼロ物件」も増えています。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内見の案内、契約手続きなどを行ってくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、上限は「家賃の1ヶ月分+消費税」と定められています。

前家賃

前家賃は、入居する月の家賃を契約時に前払いで支払うものです。例えば4月分の家賃を3月の契約時に支払います。

日割り家賃

月の途中、例えば4月15日から入居する場合、4月分の家賃は15日から30日までの日割りで計算されます。この日割り家賃と、翌月分である5月分の前家賃が初期費用に含まれることが一般的です。

共益費・管理費

エントランスの電気代やエレベーターのメンテナンス費用、共用部の清掃費など、マンション全体の維持管理に使われる費用です。家賃と合わせて毎月支払います。

火災保険料

火災だけでなく、水漏れ(加害者・被害者双方)や盗難などを補償する損害保険です。多くの場合、賃貸借契約の条件として加入が義務付けられています。

鍵交換費用

防犯のため、入居者が変わるタイミングで新しい鍵に交換するための費用です。安心して暮らすために必要なコストと考えましょう。

保証会社利用料

連帯保証人の代わりとなる「家賃保証会社」を利用するための費用です。近年では、連帯保証人がいる場合でも、リスク回避のために保証会社の利用を必須とする物件が増えています。

初期費用を安く抑える方法

まとまった金額になる初期費用は、少しでも抑えたいものです。以下のような方法を検討してみましょう。

敷金・礼金ゼロの物件を探す

「敷金ゼロ」「礼金ゼロ」の物件、いわゆる「ゼロゼロ物件」を選ぶと、初期費用を家賃の1〜3ヶ月分ほど大幅に削減できます。特に礼金は返還されないお金なので、これが無いだけでも大きなメリットです。ただし、敷金ゼロの物件では、退去時にクリーニング代や修繕費を実費で請求されることがある点や、短期解約違約金が設定されている場合がある点には注意が必要です。

フリーレント付き物件を検討する

フリーレントとは、入居後一定期間(0.5ヶ月〜2ヶ月程度)の家賃が無料になる物件のことです。初期費用として支払う前家賃が不要になるため、負担を大きく軽減できます。大家さんにとっては、家賃を下げずに空室期間を短縮できるメリットがあります。ただし、こちらも「1年未満の解約で違約金が発生する」といった条件が付いていることが多いので、契約内容はよく確認しましょう。

交渉してみる

家賃そのものの交渉は難しいことが多いですが、礼金や家賃の発生日(フリーレント交渉)については、交渉の余地がある場合があります。

- 交渉しやすい時期: 部屋探しが落ち着く閑散期(6月〜8月頃)や、長期間空室になっている物件は、交渉が成功しやすい傾向にあります。

- 交渉のポイント: 「この条件ならすぐに契約します」という強い入居の意思を示すことが重要です。ただし、過度な値引き要求は印象を悪くする可能性があるため、常識の範囲内で行いましょう。仲介手数料については、法律で上限が定められているため交渉は難しいですが、不動産会社によっては「0.5ヶ月分」など、もともと安く設定しているところもあります。

その他にも、引っ越し業者を複数社比較して安いところを選んだり、繁忙期(1月〜3月)を避けて引っ越したりすることでも、トータルの費用を抑えることができます。

賃貸マンション探しにおすすめの不動産情報サイト

現代の部屋探しは、不動産情報サイトの活用が基本です。数多くのサイトがありますが、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、主要な4つのサイトをピックアップし、その魅力をご紹介します。

※掲載物件数などの情報は時期によって変動します。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

SUUMO(スーモ)

運営会社: 株式会社リクルート

公式サイト情報参照元: SUUMO公式サイト

SUUMOは、業界トップクラスの圧倒的な物件情報量を誇る不動産情報サイトです。「掲載物件数No.1」を掲げることが多く、全国のあらゆるエリア、あらゆるタイプの物件を網羅しています。とにかく多くの選択肢の中から比較検討したい、という方に最初におすすめしたいサイトです。

主な特徴:

- 膨大な物件数: 都市部から地方まで、賃貸マンション、アパート、一戸建てと、豊富な物件が掲載されており、選択肢の多さが最大の魅力です。

- 使いやすい検索機能: 「こだわり条件」の項目が非常に細かく設定できるため、「ペット相談可」「2階以上」「南向き」といった基本的な条件から、「デザイナーズマンション」「リノベーション物件」「楽器相談可」といったニッチな条件まで、自分の希望にぴったり合う物件を効率的に絞り込めます。

- 豊富なコンテンツ: 物件情報だけでなく、「住みたい街ランキング」や各エリアの家賃相場、暮らしに関するコラムなど、住まい探しに役立つ情報が充実しています。部屋探しを始めたばかりで、まだ住みたいエリアが決まっていない人にとっても参考になります。

SUUMOは、物件探しの初心者から、特定のこだわり条件がある経験者まで、あらゆるユーザーにおすすめできるオールマイティなサイトです。

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

運営会社: 株式会社LIFULL

公式サイト情報参照元: LIFULL HOME’S公式サイト

LIFULL HOME’Sは、SUUMOと並ぶ大手不動産情報サイトの一つで、独自のサービスや検索機能に強みがあります。 物件情報だけでなく、不動産会社の情報にも力を入れているのが特徴です。

主な特徴:

- 不動産会社の情報が豊富: 「見える!不動産屋さん」というサービスでは、店舗の様子やスタッフの顔写真、得意な物件タイプなどを公開しており、問い合わせる前に不動産会社の雰囲気を知ることができます。安心して相談できる会社を選びたい人にとって心強い機能です。

- 多様な検索軸: 「通勤・通学時間から探す」「家賃相場から探す」など、ユーザーのニーズに合わせた多様な検索方法が用意されています。地図を見ながら直感的に物件を探せる機能も便利です。

- 独自の物件評価: 「HOME’S PRICE MAP」では、物件の価格が周辺相場と比較して割安か割高かを視覚的に確認できるなど、客観的な判断材料を提供しています。

LIFULL HOME’Sは、物件そのものだけでなく、信頼できる不動産会社と一緒にじっくり部屋探しを進めたい、という方におすすめです。

at home(アットホーム)

運営会社: アットホーム株式会社

公式サイト情報参照元: at home公式サイト

at homeは、全国の不動産会社との強いネットワークを持つ、老舗の不動産情報サイトです。特に、地域に根ざした中小の不動産会社が多く加盟しているのが大きな特徴です。

主な特徴:

- 地域密着型の物件に強い: 大手不動産ポータルサイトには掲載されていない、地元の不動産会社だけが持つ「掘り出し物」の物件が見つかる可能性があります。住みたいエリアが明確に決まっている場合に強みを発揮します。

- 新築・分譲物件の情報も充実: 賃貸だけでなく、新築マンションや一戸建ての情報にも強く、幅広い住まいの選択肢を検討できます。

- 使いやすいインターフェース: シンプルで分かりやすいサイトデザインで、誰でも直感的に操作しやすいと評判です。

at homeは、特定のエリアで深く物件を探したい方や、地元の情報に詳しい不動産会社に相談したい方におすすめのサイトです。

CHINTAIネット

運営会社: 株式会社CHINTAI

公式サイト情報参照元: CHINTAIネット公式サイト

「チンタイガー」のCMでおなじみのCHINTAIネットは、特に一人暮らしやカップル向けの物件に強みを持つサイトです。

主な特徴:

- 一人暮らし・二人暮らし向け物件が豊富: シングルやカップル向けのワンルーム、1K、1LDKといった間取りの物件情報が充実しています。

- 「Woman.CHINTAI」: 女性の部屋探しに特化したサイトも運営しており、オートロックや2階以上の部屋など、セキュリティを重視した物件を効率的に探すことができます。

- 独自の特集企画: 「敷金・礼金なし」「ペットと暮らせる」といった人気の条件はもちろん、「オンライン内見可能物件」など、時流に合わせた特集が組まれており、多様なニーズに応えています。

CHINTAIネットは、これから一人暮らしを始める学生や新社会人、同棲を考えているカップルなど、若い世代のユーザーにとって使いやすいサイトと言えるでしょう。

これらのサイトはそれぞれに特徴があるため、一つに絞るのではなく、複数のサイトを併用して情報を集めるのが、理想の物件を見つけるための最も効果的な方法です。

賃貸マンション探しに関するQ&A

最後に、賃貸マンション探しで多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

部屋探しはいつから始めるのがベスト?

A. 一般的には、入居したい日の1.5ヶ月~2ヶ月前から探し始めるのがおすすめです。

部屋探しには、情報収集から内見、申込、審査、契約まで、想像以上に時間がかかります。早すぎると、良い物件が見つかっても入居可能日より前に家賃が発生してしまったり、まだ入居者がいるため内見ができなかったりします。逆に遅すぎると、焦ってしまい、妥協して物件を決めてしまうことになりかねません。

- 2ヶ月前: 不動産情報サイトで情報収集を開始。希望エリアの家賃相場や物件の傾向を把握する。

- 1.5ヶ月前: 不動産会社に問い合わせ、本格的に内見を始める。

- 1ヶ月前: 入居する物件を決定し、申し込みと審査を進める。

- 3週間前~: 契約手続き、引っ越しの準備。

ただし、これはあくまで目安です。不動産業界には繁忙期(1月〜3月)と閑散期(6月〜8月)があります。

- 繁忙期: 新生活に向けて多くの人が部屋を探すため、物件の動きが非常に早くなります。良い物件はすぐに埋まってしまうため、決断力とスピードが求められます。

- 閑散期: 物件の動きが緩やかになるため、じっくり比較検討できます。空室対策で家賃や初期費用の交渉がしやすくなるメリットもあります。

ご自身の引っ越したい時期に合わせて、スケジュールを立てましょう。

連帯保証人がいなくても部屋は借りられる?

A. はい、借りられます。多くの場合、「家賃保証会社」を利用することで契約が可能です。

連帯保証人とは、万が一次の入居者が家賃を滞納した場合に、本人に代わって支払う義務を負う人のことです。親族に依頼するのが一般的ですが、頼める人がいない、高齢で審査が通らないといったケースも少なくありません。

そこで利用されるのが家賃保証会社です。入居者は保証会社に保証料を支払うことで、保証会社が連帯保証人の役割を果たしてくれます。もし家賃を滞納してしまった場合は、保証会社が大家さんに家賃を立て替え払いし、入居者は後日、保証会社にその分を支払うという仕組みです。

近年では、連帯保証人がいる場合でも、リスク管理の観点から保証会社の利用を必須条件とする大家さんや管理会社が非常に増えています。 そのため、「連帯保証人がいないから部屋が借りられない」と心配する必要はほとんどありません。ただし、保証会社の利用には審査があり、利用料(初期費用として家賃の50%〜100%、その後は年間の更新料など)がかかることは覚えておきましょう。

「定期借家契約」と「普通借家契約」の違いは?

A. 最も大きな違いは、「契約の更新ができるかどうか」です。

賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。これは非常に重要な違いなので、必ず理解しておきましょう。

| 契約の種類 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |

|---|---|---|

| 契約期間 | 1年以上(通常2年) | 当事者間で自由に設定可能 |

| 契約の更新 | 原則として更新される。貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要。 | 契約期間の満了により確定的に終了する。更新はない。 |

| 再契約 | – | 貸主と借主の合意があれば、新たに契約(再契約)することは可能。 |

| 特徴 | 借主の居住権が強く保護されている。 | 貸主の都合(転勤から戻るなど)に合わせて期間を設定できる。 |

- 普通借家契約:

日本の賃貸契約の主流です。契約期間は通常2年ですが、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。大家さんが更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには、「大家さん自身が住む必要が生じた」など、よほどの「正当な事由」が必要となり、借主の権利が強く守られています。 - 定期借家契約:

あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が終了します。例えば契約期間が3年なら、3年後には必ず退去しなければなりません。ただし、貸主と借主の双方が合意すれば、「再契約」を結んで住み続けることは可能です。この契約は、転勤などの理由で一時的に家を貸し出したい分譲賃貸マンションなどでよく見られます。

物件を選ぶ際には、どちらの契約形態なのかを必ず確認しましょう。長期的に安定して住み続けたいと考えている場合は、原則更新される「普通借家契約」の物件を選ぶのが一般的です。

「先行申込」や「先行契約」とは?

A. まだ内見できない物件に対して、他の人より先に入居の意思を示す手続きのことです。

人気エリアの新築物件や、退去予定が出たばかりの人気物件などは、情報が公開されるとすぐに申し込みが殺到します。そうした物件を確保するために行われるのが「先行申込」や「先行契約」です。

- 先行申込:

「この物件が空いたら、優先的に入居審査を受けたいです」という意思表示です。多くの場合、正式な契約ではないため、内見後にイメージと違った場合はキャンセルが可能で、ペナルティもありません。あくまで「予約」のような位置づけです。 - 先行契約:

こちらはより拘束力が強く、内見をしないまま賃貸借契約を結ぶことを指します。原則としてキャンセルはできず、もしキャンセルする場合は手付金の放棄や違約金が発生する可能性があります。

先行申込のメリットは、競争率の高い人気物件を確保できるチャンスがあることです。しかし、実物を見ずに判断することになるため、日当たりや騒音、部屋の状態などが想定と違うというリスクも伴います。特に先行契約はリスクが高いため、よほど信頼できる情報がある場合を除き、慎重に判断する必要があります。先行申込をする場合でも、必ず「内見後のキャンセルは可能か」を不動産会社に確認しておきましょう。