現代のビジネス環境において、オフィスビルは単なる仕事場ではなく、企業の重要な資産や情報が集約される拠点です。その安全を確保し、事業活動を円滑に進める上で、専門的な警備の存在は不可欠と言えるでしょう。不審者の侵入や犯罪行為の防止はもちろん、火災や設備の異常といった緊急事態への迅速な対応、さらには企業のブランドイメージ向上に至るまで、オフィスビル警備が果たす役割は多岐にわたります。

しかし、一言に「警備」といっても、その業務内容や形態はさまざまです。警備員が24時間常駐する「常駐警備」、定期的に施設を巡回する「巡回警備」、センサーやカメラを活用する「機械警備」など、ビルの規模や特性、求めるセキュリティレベルに応じて最適な選択肢は異なります。また、それに伴う費用も大きく変動するため、どの警備会社にどのような内容で依頼すれば良いのか、判断に迷うケースも少なくありません。

この記事では、オフィスビルの警備について、その必要性から具体的な業務内容、警備の種類ごとの特徴と費用相場、そして失敗しない警備会社の選び方まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。自社の状況に最適な警備体制を構築し、企業の資産と従業員の安全、そして社会的信頼を守るための確かな知識を身につけていきましょう。

目次

オフィスビルに警備が必要な理由

なぜ、多くのオフィスビルで専門の警備が導入されているのでしょうか。その理由は、単に「泥棒を防ぐ」という単純なものだけではありません。現代の企業活動を取り巻く多様なリスクに対応し、安全で快適な事業環境を維持するために、警備は極めて重要な役割を担っています。ここでは、オフィスビルに警備が必要とされる本質的な理由を4つの側面から深掘りします。

不審者の侵入や犯罪・トラブルを防ぐ

オフィスビルは、企業の機密情報や高価なOA機器、従業員の個人情報など、有形無形の重要な資産が集中する場所です。これらの資産を狙った不審者の侵入や窃盗、破壊行為といった犯罪から物理的に守ることは、警備の最も基本的な、そして最も重要な役割です。

警備員がエントランスや通用口に立つ、あるいは定期的に館内を巡回することで、犯罪を企てる者に対して「このビルは監視されている」「侵入は容易ではない」という強い心理的プレッシャーを与えます。これは「見せる警備」による犯罪抑止効果と呼ばれ、実際に犯罪行為が行われる前段階で、その企図を断念させる効果が期待できます。

また、万が一不審者が侵入しようとした場合でも、警備員がその場で身分確認を行ったり、立ち入りを制止したりすることで、実害が発生するのを未然に防ぎます。内部関係者を装った産業スパイや、元従業員によるトラブル、無関係な人物の徘徊など、オフィスビルが直面する脅威は多様化しています。こうした複雑な状況においても、専門的な訓練を受けた警備員が介在することで、冷静かつ適切な対応が可能となり、事態のエスカレーションを防ぐことができます。

さらに、従業員同士のトラブルや、来訪者との間での偶発的な口論など、予期せぬ対人トラブルが発生した際にも、警備員が第三者として介入することで、当事者間の冷静な対話を促し、問題が大きくなる前に対処する緩衝材としての役割も果たします。

火災や設備異常など緊急事態へ迅速に対応する

オフィスビルにおけるリスクは、人的な脅威だけではありません。火災、漏水、停電、ガス漏れ、エレベーターの故障といった設備関連の緊急事態は、時に事業継続を脅かすほどの甚大な被害をもたらす可能性があります。24時間体制の警備は、こうした事態の早期発見と初期対応において、決定的な役割を担います。

例えば、深夜の誰もいないオフィスで、電気系統のショートからボヤが発生したとします。火災報知器が作動しても、そこに人がいなければ初期消火は行われず、消防が到着する頃には火の手が広がり、ビル全体に被害が及ぶ可能性があります。しかし、警備員が常駐していれば、報知器の作動を即座に確認し、現場に駆けつけて消火器による初期消火を行うことができます。この数分間の迅速な対応が、被害を最小限に食い止め、翌日からの事業再開を可能にするのです。

同様に、天井からの水漏れを巡回中の警備員が早期に発見すれば、階下への浸水被害や重要なサーバー、書類の水損を防ぐことができます。設備の異常音や異臭に気づき、専門業者へ連絡するといった対応も、警備員がいるからこそ可能な初動です。

防災センターに常駐する警備員は、各種防災設備の監視・操作に関する専門知識を有しており、緊急時には消防隊や警察、設備管理会社と連携し、的確な情報伝達と現場対応を行います。このように、警備は犯罪を防ぐだけでなく、あらゆるインシデントに対する「最初の砦」として、企業の資産と事業継続性を守る上で欠かせない存在です。

企業のブランドイメージや信頼性を高める

オフィスビルの警備体制は、その企業の危機管理意識や従業員・資産を守る姿勢を外部に示す、重要な指標となります。清潔で礼儀正しい警備員がエントランスで来訪者を迎え、館内の安全が徹底されている様子は、取引先や顧客に対して「安全管理がしっかりした信頼できる企業」というポジティブな印象を与えます。

特に、大規模な取引や重要な契約を検討している相手企業にとって、訪問先のセキュリティレベルは、その企業の経営体質やコンプライアンス遵守の姿勢を判断する一つの材料となり得ます。しっかりとした警備体制は、自社の情報資産だけでなく、取引先の情報も同様に大切に扱うというメッセージを暗黙のうちに伝えることになり、ビジネス上の信頼関係構築に寄与します。

これは、CSR(企業の社会的責任)の観点からも重要です。企業は、事業活動を行う上で、従業員、顧客、取引先、地域社会といったステークホルダーに対して安全を配慮する義務を負っています。専門的な警備を導入し、安全な環境を維持・提供することは、まさにこの社会的責任を果たす具体的な行動の一つです。こうした姿勢は、企業のレピュテーション(評判)を高め、長期的なブランド価値の向上に繋がります。逆に、ずさんな警備体制が原因で情報漏洩や重大な事故が発生すれば、企業の信頼は一瞬で失墜し、その回復には多大な時間とコストを要することになるでしょう。

従業員や来訪者に安心感を与える

企業にとって最も重要な資産は「人」です。従業員が日々安心して業務に集中できる環境を提供することは、生産性の向上や離職率の低下に直結する重要な経営課題です。オフィスビルに警備員がいることは、従業員に対して「自分たちは守られている」という心理的な安心感をもたらします。

特に、残業で退社が遅くなった従業員や、夜勤のある職場では、警備員の存在が大きな心の支えとなります。帰り際にエントランスで警備員に「お疲れ様です」と声をかけられるだけでも、不安感は大きく和らぎます。また、近年増加しているストーカー被害や個人的なトラブルが職場に及ぶリスクに対しても、警備員が出入管理を徹底していることで、従業員は安心して働くことができます。

この安心感は、来訪者にとっても同様です。初めて訪れるビルでも、受付やエントランスで警備員が丁寧に案内してくれれば、迷うことなく目的地にたどり着けますし、歓迎されていると感じるでしょう。ビル内でのイベントやセミナー開催時にも、警備員が人の流れを整理し、不測の事態に備えることで、参加者は安心してイベントに集中できます。

従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)は、企業の成長を支える両輪です。オフィスビルの警備は、物理的な安全確保を通じて、この両方の満足度向上に貢献する、目に見えにくいながらも極めて価値の高い投資と言えるのです。

オフィスビル警備の主な業務内容

オフィスビルの警備と聞くと、多くの人がエントランスに立つ警備員の姿を思い浮かべるかもしれません。しかし、その業務は多岐にわたり、ビルの安全と円滑な運営を支えるために、さまざまな役割を担っています。ここでは、オフィスビル警備の代表的な業務内容を具体的に解説します。

出入管理・受付業務

出入管理は、オフィスビルのセキュリティにおける第一の関門であり、最も重要な業務の一つです。その目的は、入館資格のある従業員や事前にアポイントのある来訪者などをスムーズに迎え入れ、一方で部外者や不審者の侵入を確実に防ぐことにあります。

具体的には、以下のような業務が含まれます。

- 従業員の本人確認: 社員証やICカードのチェック、顔認証システムとの連携などを通じて、従業員本人であることを確認します。

- 来訪者の受付・案内: 来訪者の氏名、会社名、訪問先、目的などを確認し、入館手続きを行います。必要に応じて一時的な入館証を発行し、訪問先の担当者に取り次ぎを行ったり、目的のフロアや会議室まで案内したりすることもあります。この際、丁寧な言葉遣いや洗練された立ち居振る舞いが、企業の第一印象を左右するため、高い接客スキルが求められます。

- 車両の入退管理: 業者や役員などの車両がビル敷地内に入る際に、ナンバーや所属を確認し、入構を許可します。

- 物品の搬出入管理: 高価な機材や重要な書類などがビルから持ち出される際に、所定の手続きが踏まれているかを確認し、不正な持ち出しを防ぎます。

これらの業務を通じて、人・物・車両の出入りを正確に記録・管理することで、万が一問題が発生した際に、後から追跡調査するための重要な情報を確保する役割も担っています。

施設内の巡回業務

巡回業務は、警備員が能動的に動くことで異常を早期に発見し、犯罪を未然に防ぐ「動の警備」です。あらかじめ定められたルートと時間に従って、ビルの共用部(廊下、階段、トイレ、給湯室など)や屋外(敷地周り、駐車場など)を定期的に見て回ります。

巡回の主なチェック項目は以下の通りです。

- 施錠確認: 各部屋のドアや窓が確実に施錠されているかを確認します。特に、夜間や休日の巡回では重要な項目です。

- 火気確認: 給湯室のコンロや喫煙所など、火の気のある場所で異常がないか、不審な火の気がないかを確認します。

- 設備異常の確認: 照明の球切れ、水漏れ、異音、異臭など、設備の不具合や故障の兆候がないかを確認し、発見した場合は速やかに管理部門に報告します。

- 不審者・不審物の確認: 物陰に人が潜んでいないか、見慣れない荷物が放置されていないかなど、常に警戒心を持って周囲を観察します。

- 残留者の確認: 閉館時間後にオフィス内に残っている人がいないか確認し、退館を促します。

制服を着た警備員が定期的に姿を見せること自体が、侵入を企む者への強い牽制となり、高い犯罪抑止効果(見せる警備)を発揮します。また、巡回中に体調を崩している人を発見するなど、人命救助に繋がるケースもあります。

防犯カメラなどによる監視業務

防災センターや警備室に設置された監視モニターを通じて、ビル内外に設置された多数の防犯カメラの映像をリアルタイムで監視する業務です。これは、人の目だけではカバーしきれない広範囲を24時間体制で監視し続ける「静の警備」と言えます。

主な業務内容は以下の通りです。

- リアルタイム監視: モニターに映し出される映像を常に注視し、不審な行動をとる人物や、異常な事態が発生していないかを確認します。例えば、特定の場所をうろつく人物、扉をこじ開けようとする行為、利用者の転倒などを発見した場合、直ちに現場に警備員を急行させたり、関係各所に通報したりします。

- 死角の補完: 人が巡回しにくい屋上や機械室、駐車場の隅など、死角となりやすい場所にカメラを設置することで、ビル全体のセキュリティレベルを向上させます。

- 録画映像の確認・証拠保全: 事件や事故が発生した際に、録画された映像を確認し、発生時刻や犯人の特徴、状況などを正確に把握します。この映像は、警察の捜査において決定的な証拠となることも少なくありません。

近年では、AI(人工知能)を搭載した監視カメラシステムも導入が進んでいます。AIが侵入禁止エリアへの立ち入りや、置き去りにされた不審物を自動で検知し、警備員にアラートを通知することで、監視業務の精度と効率は飛躍的に向上しています。

鍵の管理・貸出業務

オフィスビルには、テナントごとのオフィスや会議室、サーバー室、倉庫など、多数の部屋が存在し、それらの鍵を安全かつ確実に管理することは、セキュリティ維持の根幹をなす重要な業務です。

鍵の管理・貸出業務には、以下のような内容が含まれます。

- 鍵の保管: すべての鍵を、施錠された堅牢なキーボックスや金庫で厳重に保管します。どの鍵がどこにあるのかを台帳で一元管理します。

- 貸出・返却対応: 鍵の貸出を希望する従業員に対し、所属部署や氏名、資格などを確認した上で、貸出簿に必要事項(貸出日時、借主の署名など)を記入してもらい、鍵を貸し出します。返却時にも、返却時刻を記録し、鍵が揃っているかを確認します。

- マスターキーの管理: ビル全体の部屋を開けることができるマスターキーは、特に厳重な管理が求められます。使用権限者を限定し、使用目的や時間を厳格に記録します。

- 紛失・盗難時の対応: 鍵の紛失や盗難が発覚した場合、速やかに定められたプロトコルに従って上長や関係部署に報告し、シリンダー交換の手配など、被害拡大を防ぐための措置を講じます。

物理的な鍵の管理を徹底することは、情報漏洩や不正アクセスのリスクを低減させるための基本的な対策です。

開館・閉館業務(施錠・解錠管理)

一日の業務の始まりと終わりを司る、時間管理の正確性が求められる業務です。

- 開館業務: 始業時間前に、ビル正面玄関や通用口、シャッターなどを定められた手順で解錠します。その後、各フロアの共用部の照明を点灯させたり、空調を稼働させたりと、従業員がスムーズに業務を開始できる環境を整えます。

- 閉館業務: 終業時間後、ビル内に残留者がいないことを確認した上で、各所の窓やドアの施錠状況を最終チェックします。すべての安全が確認された後、正面玄関や通用口を施錠し、警備システムを稼働させます。

閉館時の施錠確認の徹底は、夜間の不法侵入を防ぐ最後の砦となります。万が一、施錠忘れがあれば、それが重大なセキュリティホールとなりかねません。

緊急時の対応(火災・急病人など)

いつ発生するか予測できない緊急事態において、冷静かつ迅速に初期対応を行うことは、人命と財産を守る上で最も重要な警備業務です。

- 火災対応: 火災報知器が作動した場合、直ちに現場を確認します。初期段階の火災(ボヤ)であれば、消火器や屋内消火栓を用いて初期消火を試みます。同時に、消防への通報、館内放送による避難誘導、防災設備の操作など、被害を最小限に抑えるための行動をとります。

- 急病人・負傷者対応: ビル内で倒れた人や怪我をした人が発生した場合、救急車を要請するとともに、状況に応じてAED(自動体外式除細動器)の使用や応急手当(止血など)を行います。救急隊が到着するまでの数分間の適切な処置が、救命率を大きく左右することもあります。

- 地震・災害対応: 大規模な地震が発生した際は、自身の安全を確保しつつ、館内の被害状況を把握し、利用者の避難誘導や初期消火、閉じ込められた人の救助活動などにあたります。

- 不審者・不審物対応: 刃物を持った不審者が侵入した場合などには、利用者の安全を最優先に避難させながら、警察への通報と連携を行います。

これらの対応を的確に行うため、警備員は日頃から防災訓練や救命講習を定期的に受講し、知識とスキルを常に最新の状態に保っています。

駐車場管理

ビルに付帯する駐車場の管理も警備の重要な業務です。

- 車両誘導: 満車・空車情報の案内、入出庫する車両のスムーズな誘導を行い、場内での接触事故や渋滞を防ぎます。

- 料金精算: 精算機でトラブルが発生した際の対応や、定期利用者の管理などを行います。

- 不正駐車の防止: 契約者以外の不正な駐車や、長時間の迷惑駐車がないか定期的に巡回し、発見した場合は警告や移動の要請を行います。

- 巡回による安全確保: 駐車場内を巡回し、車上荒らしや車両へのいたずらなどの犯罪を抑止します。また、場内での事故発生時には、警察への連絡や当事者の対応補助を行います。

駐車場は比較的死角が多く、犯罪が発生しやすい場所でもあるため、きめ細やかな管理と巡回が利用者の安心に繋がります。

オフィスビル警備の3つの種類

オフィスビルの警備を導入する際、どの警備形態を選ぶかは非常に重要な決定です。ビルの規模、立地、テナントの業種、そして予算など、さまざまな要因を考慮して最適なものを選ぶ必要があります。ここでは、代表的な3つの警備の種類「常駐警備」「巡回警備」「機械警備」について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを詳しく解説します。

| 警備の種類 | 特徴 | メリット | デメリット | こんなビルにおすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 常駐警備 | 警備員が24時間または指定時間、ビル内に常駐する | ・即応性が最も高い ・犯罪抑止効果が高い ・安心感が大きい ・柔軟な対応が可能 |

・コストが最も高い ・警備員の質にばらつきが出る可能性 |

・大規模ビル ・重要施設(データセンター等) ・不特定多数の出入りが多いビル ・高いブランドイメージを維持したい企業 |

| 巡回警備 | 警備員が1日に複数回、契約先のビルを巡回する | ・常駐よりコストを抑えられる ・定期的なチェックで異常を発見できる ・「見せる警備」効果がある |

・警備員不在の時間帯が生じる ・緊急時の即応性は低い |

・中小規模のオフィスビル ・夜間や休日の無人状態が中心のビル ・常駐ほどのコストはかけられないが、有人警備を導入したい場合 |

| 機械警備 | センサーやカメラで異常を検知し、警備員が駆けつける | ・24時間365日監視可能 ・人的コストを大幅に削減できる ・人的ミスがない |

・警備員の現場到着までに時間がかかる ・誤報の可能性がある ・柔軟な対人対応はできない |

・小規模ビルや事務所 ・無人になる時間帯のセキュリティ強化 ・常駐警備や巡回警備の補助として |

① 常駐警備

常駐警備は、警備員が契約先のオフィスビルに常駐し、24時間365日、または日中や夜間など定められた時間帯にわたり、継続的に警備業務を行う形態です。防災センターや警備室を拠点とし、出入管理、巡回、監視、緊急時対応など、前述したあらゆる警備業務を遂行します。

最大のメリットは、その圧倒的な即応性です。火災や急病人、不審者の侵入といった緊急事態が発生した際に、その場にいる警備員が瞬時に対応を開始できます。この初動の速さが、被害の拡大を最小限に食い止め、人命を守る上で決定的な差となります。また、常に制服を着た警備員がいるという事実は、犯罪を企む者に対する強力な抑止力となり、従業員や来訪者にとっては大きな安心感に繋がります。受付業務や案内業務を兼任させることで、ビルの顔として、企業のイメージアップに貢献することも可能です。

一方で、最大のデメリットはコストです。24時間体制で警備員を配置する場合、複数の警備員が交代で勤務する必要があり、人件費が継続的に発生するため、3つの形態の中では最も費用が高額になります。また、警備の質が個々の警備員のスキルや経験、人柄に左右される側面があるため、警備会社がどのような教育・研修体制を整えているかが非常に重要になります。

常駐警備は、多数のテナントが入り、不特定多数の人の出入りが多い大規模なオフィスビルや、重要な情報資産を扱うデータセンター、金融機関のビルなど、最高レベルのセキュリティが求められる施設に最適です。

② 巡回警備

巡回警備は、警備員が常駐するのではなく、1日に1回から数回、決められた時間帯に契約先のオフィスビルを訪れ、施設内外を巡回して異常がないかを確認する警備形態です。

メリットは、常駐警備に比べて大幅にコストを抑えられる点です。常駐させるほどの必要性はないが、人の目で定期的に安全を確認してほしい、というニーズに応えることができます。夜間や休日など、ビルが無人になる時間帯の施錠確認や火気点検、不審物のチェックを依頼することで、最低限の安全を確保できます。また、定期的に警備車両が訪れ、警備員が巡回する様子を見せることで、一定の犯罪抑止効果も期待できます。

デメリットは、警備員が不在の時間帯(空白の時間)が生じることです。巡回と巡回の間に事件や事故が発生した場合、発見が遅れ、迅速な対応ができません。あくまでも定期的な「点」の確認であり、常時「線」で監視する常駐警備や機械警備とは本質的に異なります。そのため、リアルタイムでの対応が求められるようなリスクには対応しきれない可能性があります。

巡回警備は、比較的規模が小さい中小オフィスビルや、テナントが少なく人の出入りが限定的なビル、日中は従業員がいるため夜間や休日の無人時間帯のセキュリティだけを強化したい場合などに適しています。常駐警備を導入するほどの予算はないが、機械警備だけでは不安、という場合の中間的な選択肢として有効です。

③ 機械警備

機械警備は、警備員を常駐させず、代わりにビル内に設置した各種センサー(開閉センサー、人感センサー、熱センサーなど)や防犯カメラが異常を24時間監視する警備形態です。異常を検知すると、信号が自動的に警備会社の監視センター(コントロールセンター)に送信され、センターの指示を受けた警備員(緊急対処員)が現場に急行して状況を確認・対処します。

最大のメリットは、コストパフォーマンスの高さです。警備員を常駐させるのに比べて人件費を大幅に削減できるため、比較的低コストで24時間365日の監視体制を構築できます。センサーによる監視は、人間のような見落としや気の緩みがなく、常に一定の品質で異常を検知できるという利点もあります。

デメリットは、異常を検知してから警備員が現場に到着するまでに、どうしてもタイムラグが生じることです。警備会社の待機所から現場までの距離にもよりますが、一般的に数分から数十分程度の時間が必要です。この間に犯人が逃走したり、火災が拡大したりするリスクはゼロではありません。また、センサーが風で揺れたカーテンや小動物などに反応してしまう「誤報」が発生することもあります。そして、機械はあくまで異常を検知するだけであり、受付や案内といった柔軟な対人サービスは提供できません。

機械警備は、小規模なオフィスや店舗、倉庫など、無人になる時間帯の防犯・防災対策として非常に有効です。また、常駐警備や巡回警備と組み合わせて導入することで、それぞれのデメリットを補い合うことができます。例えば、日中は常駐警備で手厚い有人対応を行い、夜間は機械警備に切り替える、あるいは常駐警備員が対応しきれない死角を機械警備でカバーするといったハイブリッドな活用法が、セキュリティレベルを最大化する上で効果的です。

オフィスビルに警備を導入するメリット

オフィスビルに専門の警備を導入することは、単なる経費ではなく、企業の未来を守るための戦略的な投資です。警備体制を構築することで得られるメリットは、目に見える安全の確保だけに留まりません。ここでは、警備導入がもたらす3つの大きなメリットについて、より深く掘り下げて解説します。

高い犯罪抑止効果が期待できる

警備を導入する最大のメリットの一つは、犯罪を「起こさせない」という予防効果、すなわち犯罪抑止効果です。多くの犯罪者は、犯行に及ぶ前に対象となる建物を下見し、侵入のしやすさや捕まるリスクの低さを判断します。その際、制服を着た警備員が巡回していたり、エントランスに常駐していたりする光景は、犯罪者に対して「このビルは防犯意識が高く、リスクが高い」という強烈なメッセージを送ります。

- 心理的障壁の構築: 警備員の存在は、物理的な侵入を防ぐ以前に、犯罪者の心理的な障壁となります。わざわざリスクの高い場所を選んで犯行に及ぶ犯罪者は少なく、警備体制が整っているビルは、標的のリストから外れやすくなります。これは「見せる警備」の最も重要な効果です。

- 機会の排除: 定期的な巡回による施錠確認や、出入管理による部外者の立ち入り制限は、犯罪者が侵入する「機会」そのものを奪います。鍵のかけ忘れや、誰でも自由に出入りできる状態といったセキュリティの穴を塞ぐことで、偶発的な犯罪の発生も防ぎます。

- 最新技術による抑止: 防犯カメラやセンサーなどの機械警備システムも、強力な抑止力となります。目立つ場所に設置されたカメラは、常に監視されているという意識を植え付けます。さらに、AIによる不審行動検知システムなどは、従来の警備の目をかいくぐろうとする巧妙な手口に対しても有効な抑止力として機能します。

このように、有人警備と機械警備を組み合わせることで、犯罪者に「諦めさせる」多層的な防御壁を構築し、事件の発生を未然に防ぐ確率を格段に高めることができます。

人的・物的被害を最小限に抑えられる

どれだけ高度な予防策を講じても、残念ながら事件や事故、災害の発生リスクを完全にゼロにすることはできません。しかし、専門的な警備体制が整っていれば、万が一の事態が発生した際に、その被害を最小限に食い止める(減災する)ことが可能です。

- 迅速な初期対応: 例えば、火災が発生した場合、被害の大きさは発見から初期消火までの時間で決まると言われています。警備員が常駐していれば、火災報知器の作動後、数分以内に現場に駆けつけ、消火器による初期消火を行うことができます。この迅速な対応が、ボヤを大火事に発展させず、ビル全体の焼失や事業停止といった最悪の事態を防ぎます。

- 人命救助: ビル内で従業員や来訪者が突然倒れた場合、救急車が到着するまでの数分間が「ゴールデンタイム」と呼ばれ、生死を分けることがあります。救命講習を受けた警備員がその場にいれば、AEDの使用や心臓マッサージ、適切な応急手当を行うことで、救命率を劇的に向上させることが可能です。

- 的確な情報伝達と避難誘導: 地震やテロなどのパニックが発生しやすい状況において、訓練された警備員は冷静に状況を把握し、館内放送や直接の声がけで人々を安全な場所へ誘導します。また、消防や警察といった公的機関と連携し、現場の正確な情報を伝えることで、その後の救助活動や鎮圧活動を円滑に進める支援をします。

このように、警備の真価は平時だけでなく、有事にこそ発揮されます。プロフェッショナルによる迅速かつ的確な初期対応は、かけがえのない人命と、再建が困難なほどの物的損害から企業を守る最後の砦となるのです。

企業の社会的信頼性が向上する

オフィスビルの警備体制は、社内だけでなく、社外のステークホルダー(顧客、取引先、株主、地域社会など)に対する重要なメッセージとなります。しっかりとした警備を導入することは、企業が安全管理とコンプライアンスを重視していることの明確な証となり、社会的信頼性の向上に大きく貢献します。

- 安全配慮義務の履行: 企業には、従業員が安全で健康に働ける職場環境を提供する「安全配慮義務」が法律で定められています。適切な警備体制を構築することは、この義務を具体的に履行する行動であり、従業員に対する企業の責任ある姿勢を示すことになります。これは従業員のエンゲージメントやロイヤリティの向上にも繋がります。

- ブランドイメージの強化: きちんとした身なりの警備員が丁寧に来訪者対応を行うエントランスは、企業の「顔」として、洗練された良い印象を与えます。セキュリティが万全であるという事実は、顧客や取引先に対して「この企業は情報管理もしっかりしているだろう」「安心して取引ができる」という信頼感を与え、ビジネスを円滑に進める上での追い風となります。

- CSR(企業の社会的責任)活動の一環: 企業の事業活動は社会と密接に関わっています。自社のビルだけでなく、周辺地域の安全にも配慮する姿勢は、地域社会からの評価を高めます。例えば、警備員がビル周辺を巡回することが、地域の防犯に貢献することもあります。こうした活動は、企業のレピュテーション(評判)を高め、持続的な成長の基盤を強固なものにします。

警備への投資は、単なるコストではなく、企業の無形資産である「信頼」と「ブランド価値」を育むための戦略的な投資であると捉えることが、現代の企業経営には求められています。

オフィスビル警備の費用相場

オフィスビルに警備を導入する際、最も気になる点の一つが費用でしょう。警備費用は、依頼する警備の種類や内容、警備員の配置人数、契約時間などによって大きく変動します。ここでは、警備の種類ごとの費用相場と、その費用を左右する要因について詳しく解説します。なお、記載する金額はあくまで一般的な目安であり、実際の料金は警備会社や契約内容によって異なりますので、必ず複数の会社から見積もりを取得して比較検討してください。

常駐警備の費用相場

常駐警備は、警備員が常にビル内にいるため最もセキュリティレベルが高い反面、費用も最も高額になります。料金は、警備員1人あたりの単価 × 勤務時間 × 勤務日数で計算されるのが基本です。

- 日中勤務(8時間〜12時間程度):

- 警備員1名あたり:月額 40万円~70万円程度

- 平日の日中のみ、受付業務などを兼任する形で配置する場合の相場です。

- 24時間勤務(交代制):

- 警備員1名体制(24時間365日):月額 100万円~150万円程度

- 24時間体制を1人でカバーすることはできないため、実際には複数の警備員が交代で勤務します。この金額は、常時1名が現場にいる状態を維持するための総額の目安です。例えば、24時間勤務を3人(日勤・夜勤・非番のローテーション)で回す場合の人件費や諸経費が含まれます。

- 費用に影響するポイント:

- 資格の有無: 施設警備業務検定などの有資格者を配置する場合は、単価が高くなる傾向があります。

- 業務内容: 受付や電話対応、簡単な設備点検など、警備以外の業務を兼任する場合は、その分費用が上乗せされることがあります。

常駐警備は、初期費用(制服代など)は比較的少ないものの、月々のランニングコストが大きくなるのが特徴です。

巡回警備の費用相場

巡回警備は、常駐警備よりもコストを抑えられるのが魅力です。料金体系は、巡回の頻度や1回あたりの作業時間によって決まります。

- 料金体系:

- 月額固定制: 週に数回、1日に1〜2回といった契約内容で、月額料金が固定されているケース。

- 月額 5万円~20万円程度 が一般的な相場です。巡回の頻度(例:週3回と毎日では料金が異なる)や、1回の巡回時間(例:30分と1時間では料金が異なる)によって幅があります。

- スポット契約: 不定期に、必要な時だけ巡回を依頼する形態。料金は1回あたりの単価で計算されます。

- 1回あたり 1万円~3万円程度 が目安です。

- 月額固定制: 週に数回、1日に1〜2回といった契約内容で、月額料金が固定されているケース。

- 費用に影響するポイント:

- 巡回ルートとチェック項目: 巡回する範囲が広い、チェックする項目が多いなど、作業内容が複雑になると費用は高くなります。

- 時間帯: 深夜や早朝の巡回は、日中よりも割増料金になる場合があります。

巡回警備は、自社のニーズに合わせて柔軟にプランを組めるのがメリットです。

機械警備の費用相場

機械警備は、初期費用と月額費用で構成されています。

- 初期費用(導入費用):

- 目安:20万円~100万円以上

- センサーやカメラなどの機器購入費、設置工事費が含まれます。費用の幅が広いのは、ビルの規模や構造、設置する機器の種類と数によって大きく異なるためです。小規模なオフィスであれば数万円から可能な場合もありますが、ビル全体をカバーする場合は高額になります。レンタルプランを提供している会社もあり、その場合は初期費用を抑えられます。

- 月額費用(ランニングコスト):

- 目安:月額 1万円~10万円程度

- 警備会社の監視センターでの監視料や、緊急時に警備員が駆けつける際の出動料(基本料金に含まれる場合と、出動ごとに追加料金がかかる場合があります)などが含まれます。こちらも、契約内容やセンサーの数によって変動します。

- 費用に影響するポイント:

- 機器の種類: 高性能なAIカメラや特殊なセンサーを導入すると、初期費用・月額費用ともに高くなります。

- 駆けつけ時間: より短い駆けつけ時間を保証するプランは、料金が高くなる傾向があります。

機械警備は、ランニングコストを抑えつつ24時間監視を実現できるのが最大の利点です。

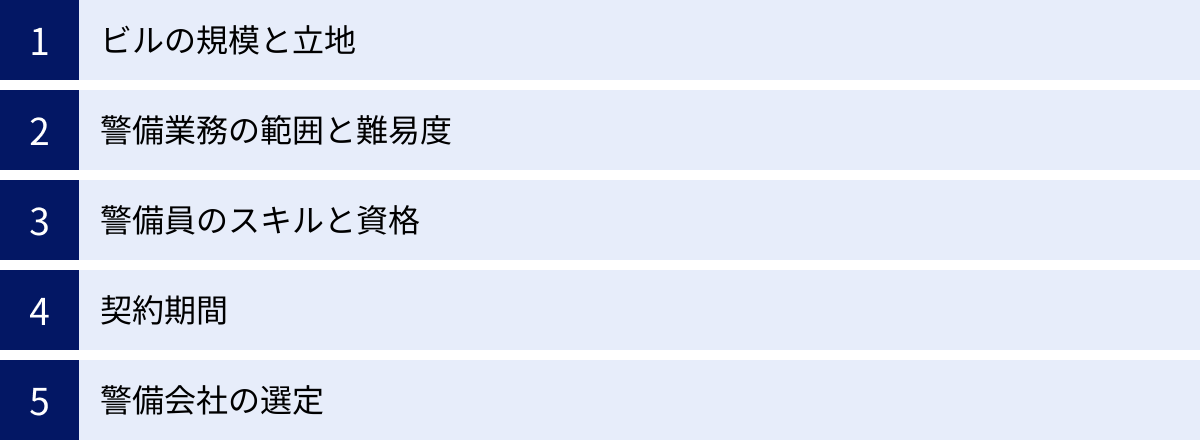

費用を左右する要因

上記の警備種類ごとの相場に加え、全体の費用は以下のような複合的な要因によって左右されます。

- ① ビルの規模と立地:

- ビルが大きければ大きいほど、警備に必要な人員や機器が増えるため、費用は高くなります。また、警備会社の待機所から遠いなど、立地条件によっては出張費用が加算されることもあります。

- ② 警備業務の範囲と難易度:

- 単純な巡回や監視だけでなく、受付業務、電話応対、駐車場管理、厳格な入退館管理など、業務の範囲が広がるほど費用は上がります。特に、外国語対応や高度な接客マナーが求められる場合は、専門スキルを持つ警備員を配置するため高額になります。

- ③ 警備員のスキルと資格:

- 警備業務検定や防災センター要員、自衛消防技術認定といった専門資格を持つ警備員を配置するよう指定すると、資格手当などが上乗せされ、通常の警備員よりも単価が高くなります。しかし、その分、警備の質と信頼性は格段に向上します。

- ④ 契約期間:

- 一般的に、1年契約、3年契約といった長期契約を結ぶことで、月額費用が割引されるケースが多くあります。

- ⑤ 警備会社の選定:

- 大手の警備会社はブランド力や充実した教育体制、全国ネットワークを持つ反面、費用は高めになる傾向があります。一方、地域密着型の中小警備会社は、比較的リーズナブルな料金で柔軟な対応が期待できる場合があります。

最適な警備を選ぶには、単に費用が安いという理由だけで決めるのではなく、自社のビルが抱えるリスクや求めるセキュリティレベルを明確にした上で、複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスを総合的に判断することが極めて重要です。

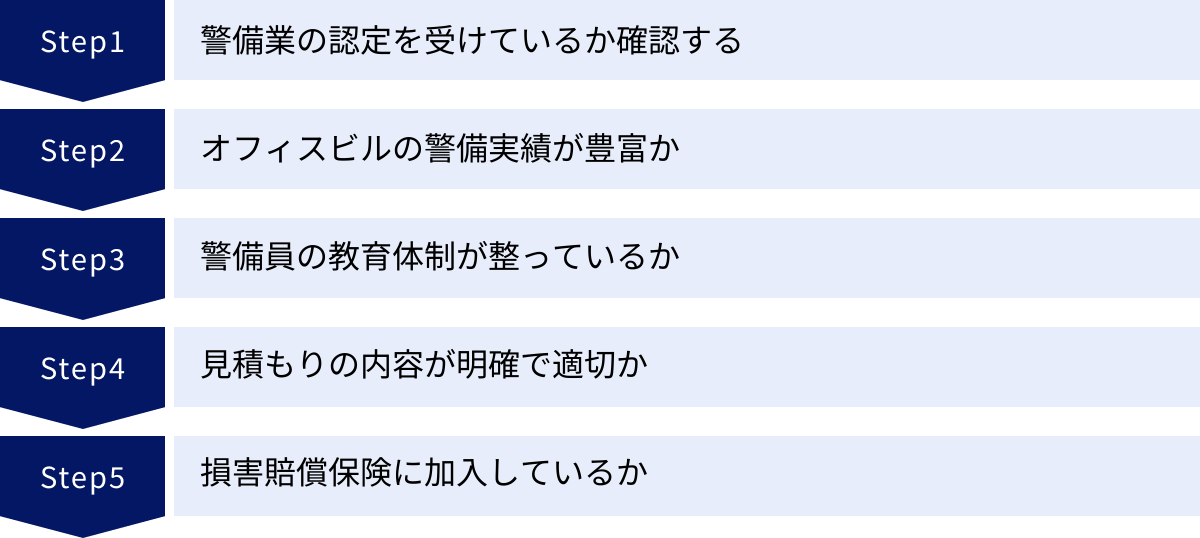

失敗しない警備会社の選び方5つのポイント

オフィスビルの安全は、契約する警備会社の質に大きく左右されます。しかし、数多く存在する警備会社の中から、自社に最適な一社を見つけ出すのは容易ではありません。料金の安さだけで選んでしまうと、「いざという時に対応が遅い」「警備員の態度が悪く企業のイメージを損なう」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、信頼できる警備会社を選ぶために必ずチェックすべき5つの重要なポイントを解説します。

① 警備業の認定を受けているか確認する

これは最も基本的かつ絶対的な確認事項です。 日本で警備業を営むためには、警備業法に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会から「認定」を受けることが義務付けられています。

- なぜ認定が必要か?: 警備業は、人の生命、身体、財産を守るという非常に責任の重い業務です。そのため、欠格事由(役員が過去に特定の犯罪を犯していないか等)に該当しないこと、警備員に対する適切な教育体制が整っていることなどを公安委員会が審査し、基準を満たした業者のみに認定証を交付します。

- 確認方法:

- 認定証の提示を求める: 商談の際に、必ず公安委員会の「認定証」のコピーを提示してもらいましょう。信頼できる会社であれば、快く応じてくれます。

- 認定証番号の確認: 認定証には「東京都公安委員会 第〇〇〇〇〇〇号」といった番号が記載されています。この番号が有効なものであるかを確認します。

- 無認定業者と契約するリスク: 認定を受けていない、いわゆる「モグリ」の業者に警備を依頼することは、警備業法違反に加担することになりかねません。それだけでなく、適切な教育を受けていないスタッフが配置されたり、万が一の事故の際に保険が適用されなかったりと、企業にとって計り知れないリスクを抱え込むことになります。認定の有無は、その会社が法律を遵守し、事業を行う最低限の資格を有しているかどうかの証明です。

② オフィスビルの警備実績が豊富か

警備と一言で言っても、現金輸送、身辺警護、交通誘導、イベント警備など、その内容は多岐にわたります。その中で、オフィスビル特有の課題に対応できるノウハウを持っているかどうかは、非常に重要な選定基準です。

- オフィスビル警備の特殊性:

- 不特定多数の出入り: 従業員、テナント関係者、来訪者、宅配業者など、毎日多くの人が出入りします。

- 複合的な施設: オフィスだけでなく、会議室、飲食店、駐車場、倉庫などが混在している場合があります。

- 多様なリスク: 情報漏洩、内部不正、テナント間のトラブルなど、犯罪以外のリスクも考慮する必要があります。

- 実績の確認方法:

- 公式ウェブサイトの確認: 多くの警備会社は、ウェブサイトに主要な契約先業種や実績を掲載しています。オフィスビルや複合施設の警備実績が豊富に記載されているかを確認しましょう。

- 商談時のヒアリング: 「弊社のような規模・業種のビルでの警備経験はありますか?」「過去にどのようなトラブルに対応したことがありますか?」といった具体的な質問を投げかけ、的確で説得力のある回答が得られるかを確認します。

- 実績が豊富な会社のメリット: 豊富な実績は、多様なトラブルシューティングの経験値を蓄積している証拠です。過去の事例に基づいた効果的な警備計画の立案や、予期せぬ事態への冷静かつ適切な対応が期待できます。

③ 警備員の教育体制が整っているか

警備の品質は、現場に立つ警備員一人ひとりのスキル、知識、そして人間性によって決まります。そのため、警備会社がどのような教育・研修制度を設けているかを詳しく確認することは、非常に重要です。

- 法定教育(必須項目): 警備業法では、警備員に対して以下の教育を行うことが義務付けられています。

- 新任教育: 新たに警備業務に従事する者に対する基本的な教育。

- 現任教育: 現に警備業務に従事している者に対する年間の継続的な教育。

- これらの法定教育を確実に実施していることは最低条件です。

- 会社独自の付加価値教育: 優れた警備会社は、法定教育に加えて、以下のような独自の研修プログラムを導入しています。

- マナー・接遇研修: ビルの「顔」としてふさわしい、丁寧な言葉遣いや立ち居振る舞いを身につけるための研修。

- 語学研修: 外国からの来訪者が多いビルに対応するための、英語や中国語などの語学研修。

- 救命講習: AEDの使用法や応急手当など、人命救助のスキルを高めるための定期的な講習。

- クレーム対応研修: 来訪者とのトラブルなどに冷静に対応するためのスキル研修。

- 確認方法: 見積もり依頼時や商談時に、具体的な研修カリキュラムや年間教育計画の提示を求めましょう。教育への投資を惜しまない会社ほど、質の高い警備員を育成している可能性が高いと言えます。

④ 見積もりの内容が明確で適切か

警備費用は決して安価ではないため、その内訳がどのようになっているのかを正確に把握する必要があります。複数の会社から見積もりを取得する「相見積もり」は必須です。

- 良い見積書の特徴:

- 項目が詳細: 「警備料金一式」といった大雑把な記載ではなく、「警備員人件費(基本給、残業代、深夜手当、資格手当など)」「法定福利費」「直接経費(制服代、装備品代など)」「間接経費(管理費、保険料など)」といった形で、費用の内訳が細かく明記されています。

- 算出根拠が明確: なぜその金額になるのか、算出の根拠が示されており、質問に対して論理的に説明できる。

- 注意すべき見積書:

- 極端に安い: 他社に比べて異常に安い見積もりには注意が必要です。警備員の給与を不当に低く設定していたり、必要な教育を省略していたり、十分な保険に加入していなかったりする可能性があります。安さには必ず理由があります。

- 不明瞭な項目: 「諸経費」「管理費」などの項目が大きすぎる、または内容が不明瞭な場合は、何が含まれているのかを具体的に確認する必要があります。

- 相見積もりのポイント: 最低でも3社以上から見積もりを取り、料金だけでなく、提案された警備計画の内容、教育体制、実績などを総合的に比較検討することが、後悔しないための鍵です。

⑤ 損害賠償保険に加入しているか

万が一の事態に備え、警備会社が適切な損害賠償保険に加入しているかを確認することは、自社を守るために不可欠です。

- なぜ保険が必要か?: 警備員の過失によって、ビル内の備品を破損させてしまったり、第三者に怪我を負わせてしまったりする可能性はゼロではありません。また、警備の不備が原因で盗難被害が発生した場合などに、損害を補償してもらう必要が出てくるかもしれません。

- 確認すべき内容:

- 加入の有無: 警備業者賠償責任保険などの保険に加入しているか。

- 補償内容と金額: 対人賠償、対物賠償それぞれについて、いくらまで補償されるのか。特に、高価な美術品や重要設備があるビルの場合は、十分な補償額が設定されているかを確認する必要があります。一般的には、対人・対物ともに1事故あたり数億円以上の補償が設定されていることが望ましいです。

- 確認方法: 保険証券の写しを提出してもらい、契約内容を直接確認するのが最も確実な方法です。口頭での説明だけでなく、書面で確認することを徹底しましょう。

これらの5つのポイントを一つひとつ丁寧に確認することで、信頼性が高く、自社のニーズに真に応えてくれる警備会社を選ぶことが可能になります。

オフィスビル警備におすすめの警備会社

日本国内には多数の警備会社が存在し、それぞれに強みや特徴があります。ここでは、オフィスビル警備を検討する際に候補となる、業界で広く知られた代表的な警備会社を5社ご紹介します。各社の情報は公式サイトに基づいた客観的なものであり、特定の会社を推奨するものではありません。自社のニーズと照らし合わせながら、比較検討の参考にしてください。

(各社のサービス内容や特徴は、2024年時点の公式サイト情報を基に記述しています。)

セコム株式会社

業界最大手として、圧倒的なブランド力と先進的な技術力を誇る警備会社です。「セコム、してますか?」のキャッチフレーズで広く知られ、機械警備のパイオニア的存在です。

- 特徴:

- 機械警備と有人警備の融合: 全国約2,600ヶ所の緊急発進拠点から駆けつける機械警備システム「セコム・オンラインセキュリティ」と、質の高い常駐警備員を組み合わせた、隙のないセキュリティ体制を構築できます。

- 先進技術の活用: 画像認識技術やAIを活用した監視システム、顔認証による入退室管理システムなど、常に最先端のテクノロジーを警備サービスに取り入れています。

- 幅広いサービス展開: 防犯・防災だけでなく、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、さらにはメディカルサービスや保険まで、企業のあらゆるリスクに対応するトータルソリューションを提供しています。

- こんなニーズにおすすめ:

- 最高水準のセキュリティレベルを求める企業。

- 全国に拠点を持つ大企業で、均一な品質の警備サービスを導入したい場合。

- 物理的なセキュリティと情報セキュリティを統合的に管理したい企業。

参照:セコム株式会社 公式サイト

ALSOK(綜合警備保障株式会社)

セコムと並ぶ業界のリーディングカンパニーです。「ありがとうの心」を原点とする人間味のある警備を掲げ、全国規模で多様なサービスを提供しています。

- 特徴:

- 全国を網羅するネットワーク: 全国約2,400ヶ所の拠点網を持ち、地域に密着した迅速な対応が可能です。機械警備の緊急発進拠点も充実しています。

- 多様な警備サービス: オフィスビル警備はもちろん、現金輸送や身辺警護(ボディーガード)、イベント警備など、専門性の高い分野にも強みを持っています。

- 災害対策ソリューション: 警備で培ったノウハウを活かし、企業のBCP(事業継続計画)を支援する安否確認サービスや防災用品の提供なども行っています。

- こんなニーズにおすすめ:

- 信頼と実績のある大手警備会社に任せたい企業。

- 警備だけでなく、防災やBCP対策まで含めて相談したい場合。

- 常駐警備、機械警備、警備輸送などを一括で依頼したい企業。

参照:ALSOK(綜合警備保障株式会社) 公式サイト

株式会社CSP(セントラル警備保障)

JR東日本が筆頭株主である独立系の警備会社です。「誠実・正確・強力」をモットーに、顧客ごとのニーズに合わせたオーダーメイドの警備を提供することに定評があります。

- 特徴:

- 独立系ならではの柔軟性: 特定のメーカーや系列に縛られず、顧客にとって最適な機器やシステムを選定・組み合わせた提案が可能です。

- 公共交通機関での豊富な実績: 空港や駅など、極めて高い公共性と安全性が求められる場所での警備実績が豊富で、そのノウハウがオフィスビル警備にも活かされています。

- サイバーセキュリティへの注力: 物理的な警備に加え、情報セキュリティ分野にも力を入れており、企業の総合的なリスク管理をサポートします。

- こんなニーズにおすすめ:

- 既存の警備プランに満足できず、自社の状況に合わせた柔軟なカスタマイズを求める企業。

- 公共性の高い施設での実績を重視する場合。

- 大手とは異なる視点での提案を期待する企業。

参照:株式会社CSP 公式サイト

株式会社アサヒ安全業務社

首都圏を中心に事業を展開する警備会社です。「誠心誠意」を社訓とし、顧客との緊密なコミュニケーションを重視した、きめ細やかなサービスが特徴です。

- 特徴:

- 地域密着型のサービス: 対応エリアを首都圏に絞ることで、地域特性を深く理解し、迅速かつ柔軟な対応を実現しています。

- オーダーメイドの警備計画: 大手にはないフットワークの軽さを活かし、顧客一社一社の事情や要望を丁寧にヒアリングした上で、最適な警備プランを設計します。

- 質の高い人材育成: 警備員の教育に力を入れており、法定教育はもちろん、マナーや実務に関する独自の研修を徹底しています。

- こんなニーズにおすすめ:

- 首都圏に拠点を置く中小規模のオフィスビル。

- 画一的なサービスではなく、担当者と密に連携しながら警備体制を構築したい企業。

- コストとサービスのバランスが取れた警備を求める場合。

参照:株式会社アサヒ安全業務社 公式サイト

東洋テック株式会社

関西を地盤とする独立系の警備会社で、関西電力グループの一員でもあります。長年の歴史の中で培われた信頼と技術力が強みです。

- 特徴:

- 関西エリアでの強固な基盤: 大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山の関西2府4県に密着したサービスを展開。地域の安全に長年貢献してきた実績があります。

- 技術開発力: 警備システムや防災システムの自社開発にも取り組んでおり、独自の技術を活かしたソリューションを提供しています。

- 電力会社グループの信頼性: 関西電力グループとしての安定した経営基盤と、社会インフラを支える企業グループならではの高いコンプライアンス意識が、サービスの信頼性を裏付けています。

- こんなニーズにおすすめ:

- 関西圏にオフィスビルを持つ企業。

- 地域での実績と信頼性を重視する場合。

- 独自の技術に基づいた警備システムに興味がある企業。

参照:東洋テック株式会社 公式サイト

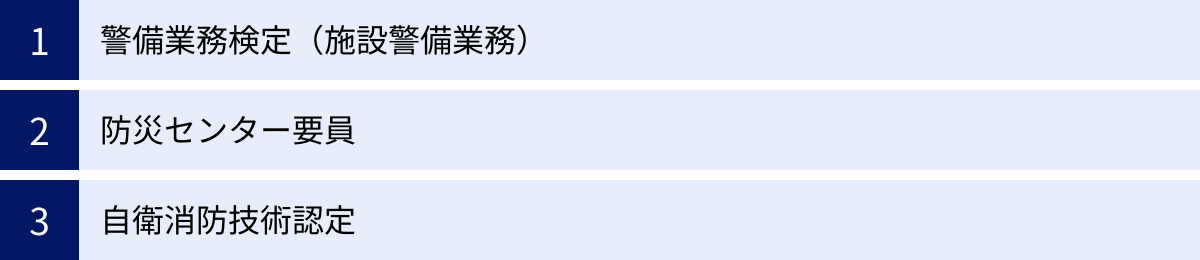

オフィスビル警備で役立つ資格

警備員の質は、警備サービス全体の質を決定づける重要な要素です。そして、警備員のスキルや知識レベルを客観的に示す指標となるのが「資格」の有無です。警備会社を選ぶ際や、より質の高い警備を求める際に、これから紹介する資格を持つ警備員の配置が可能かを確認することは、一つの有効な判断基準となります。これらの資格は、警備員が専門的な訓練を受け、一定水準以上の能力を有していることの証明です。

警備業務検定(施設警備業務)

警備業務検定は、警備業法に基づく国家資格であり、警備業務に関する専門的な知識と能力を証明するものです。検定にはいくつかの種類がありますが、オフィスビルの警備に最も直結するのが「施設警備業務」の検定です。

- 資格の概要:

- 警備対象施設における破壊、盗難などの事故の発生を警戒し、防止する業務(=施設警備業務)に関する知識と能力を問う資格です。

- レベルに応じて1級と2級に分かれています。2級は実務能力、1級はそれに加えて部隊のリーダーとして計画立案や指導ができる、より高度な統率能力が求められます。

- 証明されるスキル:

- 出入管理: 人、物、車両の出入管理に関する高度な知識と実技。

- 巡回: 効果的な巡回ルートの設定、異常発見時の対応要領。

- 監視: 監視カメラや各種センサーを用いた監視業務の知識。

- 緊急時対応: 火災、負傷者発生、不審者侵入など、さまざまな緊急事態における的確な対応能力。

- 関連法令: 警備業法、刑法、刑事訴訟法、遺失物法など、業務に関連する法律知識。

- 資格保有者の価値: 施設警備業務検定の有資格者が配置されていることは、その警備現場が法令に基づいた質の高い警備を提供できる体制にあることを意味します。特に、特定の施設では、この資格を持つ警備員の配置が法律で義務付けられている場合もあります。警備計画を立てる際にも、有資格者の専門的な視点からのアドバイスが期待できます。

防災センター要員

防災センター要員は、主に大規模なビルや高層ビルに設置されている「防災センター」で、防災設備の監視や操作を行うために必要な公的資格です。消防法に基づいて定められています。

- 資格の概要:

- 防災センターに勤務し、火災報知器やスプリンクラー、排煙設備といった各種防災盤の監視・操作を行うための専門知識と技術を証明する資格です。

- 一般財団法人日本消防設備安全センターなどが実施する講習を修了し、効果測定に合格することで取得できます。

- 証明されるスキル:

- 防災設備の知識: 各種防災設備の構造、機能、操作方法に関する深い理解。

- 監視・操作技術: 防災盤に表示される情報から異常を正確に読み取り、必要な操作を迅速に行う技術。

- 災害発生時の対応: 火災発生時に、防災盤を操作して消防機関への自動通報、館内放送、排煙設備の作動、防火シャッターの降下などを的確に行う能力。

- 資格保有者の価値: 一定規模以上の防火対象物(ビル)では、防災センターにこの資格を持つ要員を配置することが法的に義務付けられています。この資格を持つ警備員がいるということは、万が一の火災時に、ビルの防災システムを最大限に活用し、被害を最小限に抑えるためのプロフェッショナルがいるという大きな安心感に繋がります。

自衛消防技術認定

自衛消防技術認定は、東京消防庁の火災予防条例に基づく認定資格です。東京都内の一定規模以上の建物(防火対象物)で、自衛消防隊の隊員として活動するために必要となります。

- 資格の概要:

- 東京都内の建物が対象ですが、その内容は全国の消防活動においても通じる普遍的な知識と技術を含んでいます。

- 火災発生時の初期活動における、より実践的な技術を証明する資格です。

- 証明されるスキル:

- 初期消火: 消火器や屋内消火栓を迅速かつ効果的に使用する技術。

- 通報連絡: 消防機関へ火災の状況を的確に伝える通報要領。

- 避難誘導: パニック状態にある人々を安全な場所へ導くための知識と技術。

- 安全防護: 避難器具の取り扱いや、応急救護に関する知識。

- 資格保有者の価値: この資格を持つ警備員は、火災発生直後の最も重要な時間帯に、消防隊が到着するまでの間、現場で中心となって消火・避難活動を指揮できる能力を持っています。防災センター要員が「防災設備を操作する頭脳」だとすれば、自衛消防技術認定者は「現場で動く手足」としての役割を担います。特に、テナント従業員で構成される自衛消防隊を訓練・指導する上でも、この資格者の存在は極めて重要です。

これらの資格は、警備員の専門性を示すバロメーターです。警備会社との契約時には、これらの有資格者がどの程度在籍し、自社のビルに配置可能かを確認することで、より信頼性の高い警備体制を構築するための一助となるでしょう。

まとめ

本記事では、オフィスビルの警備について、その必要性から具体的な業務内容、警備の種類と費用、そして信頼できる警備会社の選び方まで、多角的な視点から詳しく解説してきました。

オフィスビルに警備が必要な理由は、単に犯罪を防ぐだけではありません。

- 不審者の侵入や犯罪・トラブルを未然に防ぐ

- 火災や設備異常といった緊急事態に迅速に対応する

- 企業のブランドイメージと社会的信頼性を高める

- 従業員や来訪者に日々の安心感を提供する

これらはすべて、企業の安定した事業活動と成長を支える上で不可欠な要素です。

警備の形態には、即応性に優れた「常駐警備」、コストを抑えつつ定期的な確認が可能な「巡回警備」、そして24時間監視を低コストで実現する「機械警備」の3種類があり、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自社のビルの規模や特性、予算に合わせて最適なものを選択、あるいは組み合わせて導入することが重要です。

そして、最も重要なのは、信頼できるパートナーとなる警備会社を選ぶことです。その際には、以下の5つのポイントを必ず確認しましょう。

- 公安委員会の「警備業認定」を受けているか

- オフィスビルの警備実績が豊富か

- 警備員の教育体制が充実しているか

- 見積もりの内容が明確で適切か

- 十分な損害賠償保険に加入しているか

費用だけで判断するのではなく、これらの点を総合的に評価し、自社の安全を安心して任せられる会社を選ぶことが、長期的な成功の鍵となります。

オフィスビルの警備は、決して単なる「コスト」ではありません。それは、企業の最も重要な資産である「人」「物」「情報」、そして目には見えない「信頼」を守るための、極めて重要な「投資」です。この記事で得た知識を活用し、自社にとって最適で、かつ最も効果的な警備体制を構築することで、盤石な事業基盤を築き上げていきましょう。