賃貸物件に住む上で、多くの人が一度は心配になるのが「フローリングの傷」の問題です。日常生活の中でうっかり物を落としてしまったり、家具を動かす際に引きずってしまったりと、フローリングに傷がつく機会は少なくありません。特に退去時には、この傷が原因で高額な原状回復費用を請求されるのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。

「このくらいの傷なら大丈夫だろうか」「自分で直した方が安く済むのでは?」「そもそも、フローリングの修理費用は誰が負担するのが正しいの?」といった疑問は尽きません。

この記事では、賃貸物件のフローリングの傷をめぐる様々な疑問に答えていきます。退去費用の負担区分という基本的なルールから、借主負担になりやすい傷の具体例、費用の相場、そしてDIYによる補修のリスクと正しい対処法まで、網羅的に解説します。さらに、日々の生活でフローリングを傷から守るための具体的な予防策や、万が一高額な費用を請求された場合の相談先についても詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、フローリングの傷に関する不安を解消し、適切な知識を持って対処できるようになるでしょう。安心して快適な賃貸ライフを送り、トラブルなく退去を迎えるための一助となれば幸いです。

目次

賃貸フローリングの傷、退去費用は誰が負担する?

賃貸物件を退去する際に発生する原状回復費用、中でもフローリングの傷の修繕費は、貸主(大家さん)と借主(入居者)の間でトラブルになりやすい代表的な項目です。どちらが費用を負担するのかは、その傷が「経年劣化・通常損耗」によるものか、あるいは「借主の故意・過失」によるものかで明確に区別されます。この原則は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも示されており、賃貸借契約における基本的な考え方となっています。まずは、この2つのケースについて、それぞれの定義と具体例を詳しく見ていきましょう。

貸主(大家さん)が費用を負担するケース:経年劣化・通常損耗

貸主が費用を負担するのは、傷や損耗の原因が「経年劣化」または「通常損耗」と判断される場合です。これらは、入居者がごく普通に生活していても、時間の経過とともに自然に発生する物件の価値の減少や損耗を指します。

経年劣化とは、建物の構造や設備が時間とともに自然に古くなったり、性能が低下したりすることです。例えば、日光が当たる部分のフローリングが色褪せたり、変色したりするのは典型的な経年劣化です。これは誰が住んでも避けられない自然な変化であり、その修繕費用を入居者が負担する必要はありません。

一方、通常損耗とは、入居者が社会通念上、通常の住まい方、使い方をしていても発生する損耗のことです。こちらも、入居者に責任を問うことはできません。

具体的な例を挙げると、以下のようなケースが該当します。

- 家具の設置による軽微なへこみや跡: ソファやベッド、本棚など、重量のある家具を長期間設置していたことで生じる床のへこみや設置跡。これは、生活するために家具を置くという通常の行為に伴うものであり、通常損耗と見なされます。

- 日光によるフローリングの色褪せや変色: 南向きの窓際など、紫外線によってフローリングの色が変わってしまう現象。これも自然現象であり、入居者の責任ではありません。

- 人が歩くことで生じる微細なすり傷やワックスの摩耗: 日常生活で室内を歩行することにより、フローリングの表面に生じるごく細かいすり傷や、ワックスが薄くなっていくこと。これも通常の生活の範囲内と判断されます。

これらの経年劣化や通常損耗の修繕費用は、本来、貸主が受け取る賃料に含まれているべきものと考えられています。大家さんは、家賃収入によって、経年劣化した設備の更新や修繕費用をまかなうことが想定されているのです。

したがって、退去時に上記のような理由でフローリングの張替え費用を請求された場合は、それが経年劣化や通常損耗に該当するものではないか、冷静に確認することが重要です。国土交通省のガイドラインは、こうしたトラブルを防ぐための基準として非常に参考になります。契約書に特約がない限り、このガイドラインに沿った判断がなされるのが一般的です。

借主(入居者)が費用を負担するケース:故意・過失

一方で、借主が費用を負担しなければならないのは、フローリングの傷や損耗が「故意・過失」または「善管注意義務違反」によって生じたと判断される場合です。

- 故意: わざと、意図的に物件を傷つける行為。例えば、腹いせに床を硬いもので殴りつけてへこませるようなケースが該当しますが、これは極めて稀です。

- 過失: うっかり、不注意によって傷つけてしまうこと。賃貸物件で問題となるのは、ほとんどがこの「過失」によるものです。

- 善管注意義務違反: 「善良な管理者の注意義務」の略で、借主は他人の物である部屋を、自分の物以上に注意深く、常識的に管理・使用する義務があるという考え方です。この義務を怠った結果として生じた損害は、借主の責任となります。

具体的には、以下のようなケースが借主の負担となります。

- 家具の移動時に引きずってつけた傷: 引っ越しや模様替えの際、保護シートなどを敷かずに机や椅子を引きずり、フローリングに深い線状の傷をつけてしまった場合。これは、注意すれば防げたはずの「過失」と判断されます。

- 硬い物や重い物を落としてできたへこみ傷: 調理器具や工具、スマートフォンなどを高い位置から落とし、フローリングに局所的なへこみやえぐれを作ってしまった場合。これも偶発的な事故ではありますが、通常の生活で必ず発生するものではないため、過失と見なされます。

- 飲み物などをこぼして放置したことによるシミやカビ: ジュースやコーヒー、水などをこぼした後、すぐに拭き取らなかったためにシミになったり、変色したりした場合。また、窓の結露を放置して床にカビを発生させてしまった場合も、清掃や手入れを怠った「善管注意義務違反」に該当します。

- キャスター付きの椅子の使用による傷: チェアマットなどを敷かずにキャスター付きの椅子を長期間使用し、床に無数の傷やへこみ、ワックスの剥がれを生じさせた場合。これも、適切な対策を怠った過失となります。

- ペットによる傷や汚れ: ペット飼育可の物件であっても、ペットがつけたひっかき傷や、トイレの失敗によるシミ・臭いは、通常損耗とは認められません。これらは飼い主の監督責任の範囲内とされ、修繕費用は借主の負担となるのが一般的です。

このように、「普通に生活していれば発生しないはずの損耗」は、その原因がうっかりミス(過失)であっても、借主の責任で原状回復する義務が生じます。退去費用を考える上では、この「経年劣化・通常損耗」と「故意・過失」の境界線を正しく理解しておくことが、不要なトラブルを避けるための第一歩となります。

借主負担になりやすいフローリングの傷の具体例

前の章では、退去費用の負担区分について、貸主が負担する「経年劣化・通常損耗」と、借主が負担する「故意・過失」の原則を解説しました。しかし、実際の生活の中では、どの傷がどちらに分類されるのか判断に迷うことも多いでしょう。ここでは、特に借主の負担と判断されやすいフローリングの傷の具体例を、より詳しく掘り下げていきます。ご自身の部屋の状況と照らし合わせながら、どのような行為が費用負担につながる可能性があるのかを確認してみましょう。

家具の移動でできた引きずり傷

賃貸生活で最も起こりがちなトラブルの一つが、家具の移動による引きずり傷です。引っ越しや大掃除、部屋の模様替えの際に、ベッドやソファ、本棚、テーブルといった重い家具を「少しだけだから」と床の上で滑らせてしまい、くっきりとした線状の傷をつけてしまうケースです。

なぜ借主負担になるのか?

この種の傷は、ほぼ例外なく借主の「過失」と判断されます。なぜなら、家具を移動させる際には、床を傷つけないように配慮するのが「善管注意義務」に含まれると考えられるからです。具体的には、家具を持ち上げて運ぶ、二人以上で作業する、床に毛布やダンボール、専用の保護シートを敷くといった対策を講じるのが一般的です。こうした注意を怠って傷をつけた場合、「防げたはずの損害」と見なされ、その修繕費用は借主が負担することになります。

傷の深さによっては、補修費用も大きく変わってきます。表面のワックス層だけの浅い傷であれば、比較的安価な部分補修で済むかもしれません。しかし、フローリングの木材自体にまで達する深い傷の場合、その部分だけを綺麗に補修するのは難しく、場合によっては一枚、あるいは複数枚のフローリングボードの交換が必要になることもあります。特に、目立つ場所にある長い引きずり傷は、たとえ一本の線であっても、部屋全体の美観を損なうと判断され、高額な修繕費用につながるリスクがあります。

物を落としたことによるへこみ傷

日常生活の中での「うっかり」が原因で発生するのが、物を落としたことによるへこみ傷です。例えば、キッチンで調理中に缶詰や重い鍋を落としてしまったり、リビングでアイロンやスマートフォンの充電器を落としてしまったりといったケースが考えられます。

なぜ借主負担になるのか?

これも「過失」による損傷と判断されます。通常の生活動作の範囲を超えた偶発的な事故であり、経年劣化や通常損耗には含まれません。たとえ故意でなくても、入居者の不注意が原因で生じた物理的な損傷であるため、原状回復の責任は借主にあります。

へこみ傷は、小さくても意外と目立ちます。特に光の当たり方によっては、床の凹凸がくっきりと浮かび上がり、気になるものです。小さなへこみが一つだけなら、専門業者による部分的なリペア(充填剤で埋めて着色する補修)で対応できることが多く、費用も比較的安価で済む可能性があります。

しかし、注意が必要なのは、傷の数と場所です。複数のへこみが広範囲に点在している場合、一つひとつを補修していくと、かえって費用がかさんだり、補修跡だらけで見栄えが悪くなったりすることがあります。そのようなケースでは、貸主側から「部分補修では対応できない」として、より広範囲の張替えを求められる可能性も出てきます。たった一度の「うっかり」が、数万円単位の出費につながる可能性があることを認識しておく必要があります。

飲み物をこぼしたシミやカビ

フローリングは木材でできているため、水分に非常に弱いという特性があります。飲み物をこぼした後の対応を誤ると、修繕が難しいシミや、さらにはカビの原因となってしまいます。

なぜ借主負担になるのか?

飲み物をこぼすこと自体は、日常生活で起こり得ることです。問題は、その後の対応です。こぼした水分を速やかに、そして完全に拭き取れば、多くの場合、シミになることはありません。しかし、それを怠って放置した結果、フローリング材の内部にまで水分が浸透し、シミや変色、黒ずみが生じてしまった場合、それは「手入れを怠った」ことによる善管注意義務違反と見なされます。

特に、コーヒーや赤ワイン、醤油のように色の濃い液体はシミになりやすく、一度染み込んでしまうと表面を拭くだけでは落とせません。また、単なる水であっても、長時間放置すれば木材が水分を吸って膨張し、表面が毛羽立ったり、黒ずんだりすることがあります。

さらに深刻なのがカビの発生です。例えば、窓際の結露を日常的に放置していたり、観葉植物の鉢皿から水が溢れているのに気づかなかったりして、フローリングが常に湿った状態にあると、黒カビが発生します。カビは見た目が不快なだけでなく、アレルギーの原因になるなど衛生的にも問題があります。さらに、カビは木材を腐食させるため、表面的なクリーニングでは解決できず、フローリング材自体の張替えが必要になるケースがほとんどです。カビによる損傷は修繕費用が高額になりがちで、借主の責任が厳しく問われる代表的な例です。

ペットがつけた傷や汚れ

近年はペット飼育可の賃貸物件が増えていますが、だからといってペットがつけた傷や汚れがすべて許されるわけではありません。むしろ、ペットによる損傷は、ほぼ全面的に借主の負担となります。

なぜ借主負担になるのか?

ペットの飼育が許可されている物件でも、それは「ペットと一緒に住むこと」を許可されているだけであり、「ペットが物件に損害を与えること」まで許可されているわけではありません。ペットによる損傷は、飼い主のしつけや室内環境の管理といった「監督責任」の範疇と見なされます。そのため、経年劣化や通常損耗には一切含まれず、明確な「故意・過失」に準ずるものとして扱われます。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

- ひっかき傷: 犬や猫が爪で床をひっかいてできる無数の傷。

- 噛み傷: 柱や建具、床などを噛んでできた傷。

- シミや臭い: トイレの失敗(おしっこ)によるフローリングのシミ、変色、アンモニア臭の付着。一度染み付いた臭いは、特殊なクリーニングやフローリングの張替えをしないと取れないことが多いです。

ペット飼育の場合、賃貸借契約書に「ペットによる損耗は、すべて借主の負担で原状回復すること」といった特約が盛り込まれているのが一般的です。敷金が通常より高く設定されていたり、退去時に必ず消臭・消毒費用がかかる契約になっていることもあります。これらの契約内容を入居時にしっかりと確認しておくことが重要です。

フローリングの傷で請求される退去費用の相場

万が一、借主の負担でフローリングを修繕することになった場合、一体どのくらいの費用がかかるのでしょうか。費用の相場を知っておくことは、退去時に提示された見積もりが妥当なものか判断する上で非常に重要です。ただし、ここで紹介する金額はあくまで一般的な目安です。実際の費用は、フローリング材の種類(無垢材か複合フローリングかなど)、傷の程度、物件の所在地、依頼する施工業者の料金設定など、様々な要因によって変動します。

フローリング全体の張替え費用

フローリングの張替えは、修繕方法の中で最も高額になります。傷が広範囲にわたっている、シミやカビが深刻で部分補修では対応できない、あるいは深い傷が多数あり美観を著しく損ねているといった場合に、全面的な張替えが選択されます。

費用の内訳は、主に以下の要素で構成されます。

- 材料費: 新しいフローリング材の費用。

- 施工費(人件費): 既存のフローリングを剥がし、新しいフローリングを張る職人の工賃。

- 廃材処分費: 剥がした古いフローリング材を処分するための費用。

- 諸経費: 運搬費や現場管理費など。

一般的な賃貸物件で多く使用されている「複合フローリング」の場合、6畳間(約10平方メートル)を全面張替えする際の費用相場は、おおよそ8万円~15万円程度です。これがLDKなど広い部屋になれば、さらに費用は上がります。もし、無垢材などの高級なフローリング材が使われている物件であれば、材料費だけでこの金額を超えることもあります。

【重要】減価償却の考え方

ここで絶対に知っておかなければならないのが「減価償却」という考え方です。建物や設備は、時間が経つにつれて価値が減少していきます。フローリングも例外ではなく、新品の時が価値100%だとすると、年々その価値は下がっていきます。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、フローリングの耐用年数は6年と定められています。これは、6年経つと建材としての価値がほぼ1円になるという考え方です。そのため、借主が張替え費用を負担する場合でも、全額を請求されるわけではなく、入居年数に応じた負担割合で計算されるのが原則です。

例えば、張替え費用が12万円だったとします。

- 入居1年で退去した場合:

- 経過年数1年 ÷ 耐用年数6年 = 償却率 約16.7%

- 残存価値 = 100% – 16.7% = 83.3%

- 借主の負担上限額 = 12万円 × 83.3% = 約10万円

- 入居3年で退去した場合:

- 経過年数3年 ÷ 耐用年数6年 = 償却率 50%

- 残存価値 = 100% – 50% = 50%

- 借主の負担上限額 = 12万円 × 50% = 6万円

- 入居6年以上で退去した場合:

- 耐用年数を経過しているため、残存価値は1円(または最低負担割合)。

- 理論上、借主の負担はほとんど発生しない。

退去時に全面張替えの見積もりを提示された際は、必ずこの減価償却が考慮されているかを確認してください。入居年数が長いほど、借主の負担割合は減少します。この知識があるかないかで、支払う金額が大きく変わる可能性があります。

部分的な補修費用

傷が比較的小さく、局所的である場合は、フローリングを張り替えるのではなく、部分的に補修(リペア)する方法が取られます。これは専門のリペア業者が行う作業で、パテや樹脂で傷やへこみを埋め、周囲の色に合わせて着色し、木目を描き、最後にコーティングを施して仕上げます。

部分補修の費用相場は、傷1か所あたり1万円~3万円程度が一般的です。傷の大きさや深さ、作業の難易度によって価格は変動します。例えば、名刺サイズ程度の傷であれば1.5万円、数か所まとめて依頼すると割引がある、といった料金体系の業者が多いです。

| 補修方法 | 費用相場(目安) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 全面張替え | 8万円~15万円(6畳) | ・新品同様に綺麗になる ・広範囲の損傷に対応できる |

・費用が高額になりやすい ・工事期間が長くなる |

| 部分補修 | 1万円~3万円(1か所) | ・費用を安く抑えられる ・短時間で作業が完了する |

・補修跡が完全に消えるわけではない ・広範囲の傷や劣化には不向き ・傷の数が多いと割高になる場合がある |

どちらの方法が選ばれるか?

最終的に全面張替えになるか、部分補修で済むかは、貸主(または管理会社)の判断によります。借主としては、できるだけ費用を抑えたいので部分補修を望むのが自然ですが、貸主側は物件の資産価値を維持する観点から、中途半端な補修よりも完全な張替えを希望することがあります。

しかし、ガイドラインの基本的な考え方は「最低限の修繕で回復できる範囲」とされています。つまり、1か所の小さな傷のために全面張替えを要求するのは、借主への過大な請求と判断される可能性があります。もし、小さな傷に対して全面張替えの高い費用を請求された場合は、その妥当性について、減価償却の観点と合わせて交渉する余地があるでしょう。

フローリングの傷は自分で補修(DIY)してもいい?

退去費用のことを考えると、「専門業者に頼むと高そうだから、自分で補修キットを買ってきて直せないだろうか?」と考えるのは自然なことです。ホームセンターやインターネットでは、フローリング用の補修クレヨン、パテ、ペンなどが手軽に購入でき、DIYで修理すれば費用を大幅に節約できる可能性があります。しかし、賃貸物件のフローリングを自己判断で補修することには、大きなリスクが伴います。結論から言うと、安易なDIYは絶対に避けるべきです。その理由を3つの観点から詳しく解説します。

まずは大家さんや管理会社への相談が必須

賃貸物件における大原則は「物件の所有者は貸主(大家さん)であり、借主はそれを借りている立場である」ということです。自分の所有物ではない部屋に、勝手に手を加えることは、基本的に認められていません。フローリングの補修も、物件の状態を変化させる「修繕」という行為にあたるため、自己判断で行うのは契約違反となる可能性があります。

傷をつけてしまった、あるいは見つけてしまった場合に借主が取るべき正しい行動は、まず正直に大家さんや管理会社に報告し、どうすればよいか指示を仰ぐことです。隠したり、自分で勝手に直したりするのは最悪の選択肢です。

なぜ相談が必須なのでしょうか。

- 契約違反のリスク回避: 賃貸借契約書には、修繕や模様替えに関する条項が必ず記載されています。多くの場合、借主が勝手に修繕を行うことは禁止されています。報告・相談を怠ることは、この契約条項に違反する行為と見なされる可能性があります。

- 状態悪化の防止: 素人が行うDIY補修は、プロの仕上がりとは異なります。良かれと思ってやった補修が、かえって傷を目立たせたり、フローリング材をさらに傷めたりする危険性があります。「補修に失敗したから、やっぱりプロにお願いします」では済まされず、状態を悪化させた責任を問われることになります。

- 保険適用の可能性: 借主が加入している火災保険には、多くの場合「借家人賠償責任保険」という特約が付帯しています。これは、火事や水漏れ、その他の偶然な事故によって借用戸室に損害を与えてしまった場合に、大家さんへの法律上の損害賠償責任を補償するものです。物を落としてフローリングを傷つけたような「不測かつ突発的な事故」は、この保険の対象となる可能性があります。保険が使えれば、自己負担なく修理できるかもしれません。しかし、保険を適用するには、事故の報告や保険会社への連絡が必要であり、勝手に補修してしまった後では適用できません。

正直に報告することで、大家さんや管理会社との信頼関係を損なわずに済みますし、最も合理的で損害の少ない解決策を一緒に探ることができます。

賃貸借契約書の特約を確認する

原状回復や修繕に関するルールは、国土交通省のガイドラインが基本的な指針となりますが、それとは別に、賃貸借契約書に「特約」が定められている場合があります。この特約は、ガイドラインの内容とは異なる合意事項であり、原則として契約書の内容が優先されます(ただし、消費者契約法に反する著しく借主に不利な特約は無効となることもあります)。

したがって、DIYを考える前に、まずは手元の賃貸借契約書を隅々まで確認することが不可欠です。特にチェックすべきは以下のような条項です。

- 修繕義務に関する条項: 「電球の交換やヒューズの取替えなど、軽微な修繕は借主の負担において行うものとする」といった記載があるかもしれません。しかし、フローリングの傷の補修がこの「軽微な修繕」に含まれるかどうかは解釈が分かれるところであり、自己判断は危険です。

- 禁止事項: 「物件の増築、改築、模様替え、その他現状を変更する行為は、事前に貸主の書面による承諾を得なければならない」といった条項が必ずあるはずです。DIYによる補修は、この「現状を変更する行為」に該当する可能性が非常に高いです。

- 原状回復に関する特約: 退去時のクリーニング費用や、特定の損耗(タバコのヤニ汚れやペットによる損耗など)に関する修繕費用の負担について、具体的な取り決めが記載されている場合があります。

契約書を確認し、少しでも不明な点や、自分のケースがどう判断されるか分からない場合は、やはり管理会社や大家さんに問い合わせるのが最も確実です。

補修に失敗すると高額な修理費用を請求されるリスクも

DIYによる補修が最も危険な理由は、失敗したときのリスクが非常に大きいからです。プロの業者が行う補修は、単に傷を埋めるだけでなく、周囲のフローリングの色味や木目、光沢までを考慮して、補修箇所がほとんど分からないレベルにまで仕上げる高度な技術です。素人が市販のキットでこれを再現するのは、極めて困難と言わざるを得ません。

DIY補修で起こりがちな失敗例としては、以下のようなものがあります。

- 色の不一致: 補修キットのクレヨンやペンの色がフローリングの色と微妙に合わず、補修した部分だけが斑点のように悪目立ちしてしまう。

- 表面の凹凸: パテで傷を埋めたものの、表面を平滑に削る作業(サンディング)がうまくいかず、触るとデコボコしているのが分かってしまう。

- 光沢の違い: 補修した部分だけ、周囲とツヤの具合が異なり、光が当たると補修跡がくっきりと浮かび上がる。

- さらなる損傷: 間違った薬剤(強力な洗剤や溶剤など)を使用してしまい、フローリングの表面コーティングを溶かしてしまったり、変色させてしまったりする。

もし、このような失敗をしてしまうと、どうなるでしょうか。本来であれば、数万円の部分補修で済んだはずの傷が、「借主による不適切なDIYで状態が悪化した」と判断され、フローリングの全面張替えが必要になる可能性があります。その結果、十数万円という高額な費用を請求されるという、まさに「安物買いの銭失い」の典型的なパターンに陥ってしまうのです。

結論として、賃貸フローリングの傷の補修は、費用を節約したいという気持ちは理解できますが、DIYで試みるのはハイリスク・ローリターンな行為です。傷をつけてしまった場合は、速やかに貸主に報告し、その指示に従うのが、最終的に最もトラブルが少なく、経済的な負担も抑えられる賢明な対応と言えるでしょう。

【傷の種類別】フローリングの簡単な補修方法

前の章では、賃貸物件でのDIY補修が持つ大きなリスクについて解説し、基本的には専門家に任せるべきだと結論付けました。しかし、「大家さんや管理会社から許可を得た上で、自分で簡単な補修を試みたい」「退去時ではなく、入居中にできてしまった小さな傷を応急処置的に目立たなくしたい」というニーズもあるでしょう。

ここでは、あくまで貸主の許可を得ていること、そして作業は自己責任で行うことを大前提として、傷の種類別に市販の道具を使った簡単な補修方法を紹介します。作業を行う前には、必ず目立たない場所(家具の裏など)で試してみて、フローリング材に悪影響が出ないかを確認してください。

浅いひっかき傷の直し方

家具を少しずらした時や、掃除機をかけた時などについてしまう、表面のワックス層や塗装面にできたごく浅い線状の傷。このような傷は、色を乗せることで比較的簡単に目立たなくすることができます。

補修クレヨンやペンを使う

ホームセンターや100円ショップ、インターネット通販などで手軽に入手できるのが、フローリング用の補修クレヨンや補修ペンです。クレヨンタイプは柔らかく、傷に埋め込みやすいのが特徴。ペンタイプは手軽に色を塗れるのがメリットです。

【準備するもの】

- フローリングの色に合った補修クレヨンまたはペン(複数色あると調整しやすい)

- 乾いた綺麗な布(ウエス)

- (クレヨンの場合)ヘラやプラスチックのカード

【補修手順】

- 清掃: 傷とその周辺のホコリや汚れを、乾いた布で綺麗に拭き取ります。油分などが付着している場合は、固く絞った布で水拭きし、完全に乾燥させます。

- 色の選定: フローリングの色に最も近い色のクレヨンやペンを選びます。フローリングは単色ではないことが多いので、明るい色と暗い色の2~3色を準備し、混ぜて使うとより自然な色合いを再現できます。

- 塗り込み(クレヨンの場合): クレヨンを傷の方向に沿って直接塗り込みます。傷を埋めるように、少し力を入れて擦り込むのがコツです。深い傷の場合は、ドライヤーでクレヨンを少し温めて柔らかくすると、充填しやすくなります。

- 塗り込み(ペンの場合): ペン先で傷をなぞるように、少しずつ色を乗せていきます。一度に濃く塗ろうとせず、薄く塗って乾かす作業を繰り返すと、ムラになりにくく綺麗に仕上がります。

- 仕上げ: クレヨンが傷からはみ出した部分を、ヘラやカードを使って削り取ります。その後、乾いた布で優しく擦り、周囲のフローリングと馴染ませます。ペンで着色した場合は、インクが乾いてから、必要であれば透明なマニキュアのトップコートなどを薄く塗ると、耐久性が増します。

【ポイント】

木目に沿って傷がある場合は、木の流れを意識してクレヨンやペンを動かすと、より自然に見えます。補修箇所だけがテカテカ光ってしまう場合は、目の細かいスチールウールなどでごく軽く擦ると、ツヤを抑えることができます(やりすぎに注意)。

深いひっかき傷やへこみ傷の直し方

物を落としたことによるへこみや、家具の角をぶつけてえぐれてしまったような、木材自体にまで達している深い傷の補修は、難易度が格段に上がります。

補修パテを使う

深い傷やへこみは、色を塗るだけでは隠せません。そこで、物理的に窪みを埋めるために「補修パテ(ウッドパテ)」を使用します。これもホームセンターなどで購入できます。

【準備するもの】

- 木工用補修パテ(フローリングの色に近いもの)

- パテ用のヘラ

- マスキングテープ

- サンドペーパー(紙やすり。#240、#400など目の細かさが違うものを数種類)

- 補修ペンやクレヨン(着色用)

- 乾いた布

【補修手順】

- 下準備: 傷の周囲のささくれなどをカッターで綺麗に取り除きます。その後、傷の周りをマスキングテープで囲い、パテが余計な部分に付着するのを防ぎます。

- 充填: パテをヘラに取り、傷やへこみに押し込むように充填します。パテは乾燥すると少し縮む(痩せる)ことがあるため、少し盛り上がるくらいに多めに盛るのがポイントです。

- 乾燥: パテのパッケージに記載されている乾燥時間に従い、完全に乾燥させます。時間はパテの種類や量によりますが、数時間から一晩かかることもあります。

- 研磨: パテが完全に硬化したら、マスキングテープを剥がします。盛り上がったパテを、サンドペーパーで削って平らにします。最初は目の粗い(#240など)サンドペーパーで大まかに削り、次に目の細かい(#400など)もので表面を滑らかに仕上げます。周囲のフローリングを傷つけないよう、慎重に作業してください。

- 着色: パテで埋めた部分は単色なので、このままでは目立ちます。補修ペンやクレヨンを使って、周囲のフローリングの色や木目を描いて馴染ませます。複数の色を使い、細い線を描き足していくと、よりリアルな仕上がりになります。

アイロンのスチームを当てる

これは無垢材(一枚板)のフローリングにのみ使える限定的な方法です。賃貸物件で一般的な、表面に化粧シートが貼られた「複合フローリング」には絶対に行わないでください。表面シートが剥がれたり、接着剤が溶けたりして、取り返しのつかないことになります。

【原理】

無垢材の木の繊維は、水分と熱を加えることで膨張する性質があります。この性質を利用して、へこんだ部分の繊維を膨らませて元に戻そうという試みです。

【手順】

- へこみ部分に、針などで数か所ごく小さな穴を開け、スチームが浸透しやすくします。

- 固く絞った濡れタオルをへこみの上に置きます。

- その上から、高温に設定したアイロンを数秒間「ジュッ」と押し当てます。

- 様子を見ながら、これを数回繰り返します。

【注意点】

やりすぎると焦げ付きや変色の原因になります。あくまで軽度のへこみに対する応急処置であり、完全に元通りになる保証はありません。

水濡れによるシミ・変色の直し方

水分によるシミは、原因と時間の経過によって対処法が変わります。できてすぐの軽いシミであれば、以下の方法で改善する可能性があります。

中性洗剤や専用クリーナーで拭き取る

【手順】

- 水で薄めた食器用などの中性洗剤を布に少量つけ、固く絞ります。

- シミの部分を優しく叩くように拭き取ります。ゴシゴシ擦るとワックスが剥げたり、傷がついたりするので注意してください。

- その後、綺麗な水で絞った布で洗剤成分を完全に拭き取り、最後に乾いた布で水分をしっかり拭き取ります。

これで落ちない場合は、フローリング専用のクリーナーを試してみましょう。ただし、アルカリ性や酸性の強力な洗剤、シンナーやベンジンなどの溶剤は、フローリングを傷める原因になるため絶対に使用しないでください。

ワックスの剥がれの補修方法

キャスター付きの椅子や頻繁に歩く場所など、ワックスが部分的に剥がれてしまい、その部分だけがカサカサして見えることがあります。

剥離剤とワックスで再塗装する

中途半端にワックスを上塗りすると、ムラになってかえって汚く見えてしまいます。綺麗に仕上げるには、一度古いワックスを剥がしてから塗り直すのが基本です。

【手順】

- ワックス剥離剤を説明書に従って塗布し、古いワックスを溶かします。

- 溶けたワックスをヘラや布で丁寧に取り除きます。

- 剥離剤の成分が残らないよう、水拭きと乾拭きを数回繰り返します。

- 床が完全に乾いたら、新しいフローリングワックスを専用のモップなどで均一に塗布します。

- 指定された時間、しっかりと乾燥させます。

【注意点】

この作業は非常に手間がかかり、部分的に行うと補修した箇所とそうでない箇所の境目がくっきりと分かってしまい、非常に不自然な仕上がりになります。ワックスがけを行うのであれば、部屋全体を一度に行うのが基本となり、素人には大変な作業です。これも専門業者に依頼するのが最も確実な方法と言えるでしょう。

今すぐできる!賃貸フローリングを傷から守る予防策7選

これまでフローリングの傷の修繕費用や補修方法について解説してきましたが、最も賢明で経済的な対策は、言うまでもなく「そもそも傷をつけない」ことです。退去時の余計な出費やトラブルを避けるためには、日々の生活の中で少しだけ意識を変え、簡単な予防策を実践することが何よりも重要です。ここでは、誰でも今日から始められる、効果的な7つの予防策をご紹介します。これらは、将来の高額な修繕費用を回避するための「最も効果的な投資」と言えるでしょう。

① 家具の脚にカバーや保護シートを貼る

これは最も基本的かつ効果的な対策です。テーブルや椅子、ソファ、棚など、床に接するすべての家具の脚に、保護材を取り付けましょう。

- 効果: 家具を少し動かした際の引きずり傷を防ぎます。また、家具の重みで床にへこみができる「設置跡」を大幅に軽減できます。

- 種類:

- フェルトシート: 裏がシールになっており、好きな形に切って貼れるタイプ。最も手軽で安価です。100円ショップやホームセンターで簡単に入手できます。

- シリコンキャップ: 椅子の脚などにはめ込む靴下のようなタイプ。脱げにくく、見た目もスッキリします。透明なものを選べば目立ちません。

- ゴム製キャップ: 滑り止め効果が高く、家具を安定させたい場合に適しています。

- ポイント: フェルトシートは使っているうちに摩耗したり、ホコリを巻き込んで硬くなったりします。定期的に状態をチェックし、汚れたりすり減ったりしていたら交換することが、効果を持持続させる秘訣です。

② 家具や家電の下にマットを敷く

冷蔵庫や食器棚、本棚、洗濯機など、一度設置するとほとんど動かすことのない重い家具や家電の下には、専用の保護マットを敷くことを強くおすすめします。

- 効果: 長期間にわたる荷重でフローリングがへこんでしまうのを防ぎます。特に冷蔵庫は非常に重く、モーターの熱や振動も床に影響を与えるため、対策は必須です。

- 素材: 透明で硬いポリカーボネート製やPVC(塩化ビニル)製のマットがおすすめです。床の見た目を損なわず、高い耐久性で床を保護します。

- 付加価値: 冷蔵庫下のマットは、万が一の水漏れや、ドアの開閉時にこぼれた氷や結露から床を守るという、防水の役割も果たしてくれます。これにより、気づかないうちに床が腐食したりカビが生えたりするリスクを回避できます。

③ キャスター付きの椅子にはチェアマットを使う

デスクワークなどでキャスター付きのオフィスチェアを使っている場合、これは絶対に必要な対策です。キャスターは一点に体重が集中し、転がりながら床を削るため、フローリングにとっては天敵です。

- なぜ必要か: キャスターの硬い素材が直接フローリングに触れると、細かい傷(スクラッチ傷)が無数につきます。また、同じ範囲を何度も行き来することで、ワックスが剥がれてその部分だけが白っぽく変色してしまいます。これらは明確に借主の過失による損耗と判断されます。

- 効果: チェアマットを一枚敷くだけで、これらのダメージを100%防ぐことができます。

- 選び方: デスクの大きさや椅子の可動範囲に合わせたサイズのマットを選びましょう。床暖房を使用している場合は、必ず「床暖房対応」のものを選んでください。

④ ラグやクッションフロアを敷く

リビングやダイニングなど、人の動きが激しく、物を落とす可能性が高いエリアには、ラグやカーペットを敷くのが効果的です。

- 効果: 広範囲を一度に保護できるだけでなく、防音効果や冬場の底冷え対策にもなります。デザイン性の高いものを選べば、お部屋のインテリアとしても楽しめます。

- クッションフロアの活用: より広範囲を、水や汚れからもしっかりガードしたい場合は、「置き敷きタイプ」や「貼って剥がせるタイプ」のクッションフロアが非常に有効です。特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では、食べこぼしや粗相があってもサッと拭き取れるため、掃除が格段に楽になります。退去時には簡単に元に戻せるものを選ぶのが賃貸でのポイントです。

⑤ スリッパを履いて生活する

意外と見落としがちなのが、足の裏に付着した微細なゴミによる傷です。

- 効果: 外から持ち込んだ砂粒や、室内の小さなゴミなどを足の裏で引きずってしまうことで生じる、無数の細かい「スクラッチ傷」を防ぎます。また、足の裏の皮脂がフローリングに付着し、黒ずみの原因になるのも防いでくれます。

- 習慣化: 家族全員がスリッパを履く習慣をつけるだけで、フローリングの綺麗な状態を長く保つことができます。

⑥ 観葉植物の下には必ず受け皿を置く

お部屋に潤いを与えてくれる観葉植物ですが、管理方法を誤るとフローリングに深刻なダメージを与える原因になります。

- リスク: 水やり時に鉢から水が溢れたり、鉢底から染み出した湿気が溜まったりすることで、フローリングが常に湿った状態になります。その結果、輪ジミや黒ずみ、カビ、さらには木材の腐食につながります。

- 対策: 必ず、鉢よりも一回り大きな受け皿を使用してください。さらに、受け皿と床が直接触れないように、キャスター付きのプランタースタンドなどに乗せると、通気性が確保できてより安全です。

⑦ ペットの爪はこまめに切り、専用マットを活用する

ペット飼育可の物件では、ペットによる傷への対策が不可欠です。

- 効果: 犬や猫の爪をこまめに切ることで、歩行時や遊んでいる時のひっかき傷を最小限に抑えられます。また、滑りやすいフローリングはペットの足腰に大きな負担をかけ、脱臼などの原因にもなります。滑り止め効果のあるペット用のタイルマットやコルクマットを敷くことは、床の保護とペットの健康維持の両方に役立つ、一石二鳥の対策です。

これらの予防策を一つでも多く実践することで、退去時の心配事を大きく減らすことができます。

退去費用を少しでも安く抑えるためのコツ

どれだけ気をつけて生活していても、うっかり傷をつけてしまったり、退去時に思わぬ修繕費用を請求されたりする可能性はゼロではありません。そんな時に、不当に高い費用を支払うことなく、自身の負担を最小限に抑えるためには、事前の準備と適切な対応が鍵となります。ここでは、退去費用を少しでも安く抑えるための、非常に重要で実践的な2つのコツをご紹介します。

入居時に部屋の状態を写真で記録しておく

これは、賃貸物件におけるあらゆるトラブルを防ぐ上で、最も重要で効果的な自己防衛策です。退去時の原状回復をめぐるトラブルのほとんどは、「この傷や汚れは、自分が入居する前からあったものだ」という借主の主張と、「いや、あなたが住んでいる間についたものだ」という貸主の主張が食い違うことから発生します。この「言った・言わない」の不毛な争いを避けるための客観的な証拠となるのが、入居時の写真です。

【具体的な記録方法】

- タイミング: 荷物を運び込む前の、何もない空っぽの状態で撮影するのがベストです。入居日に鍵を受け取ったら、まず最初に行いましょう。

- 撮影対象:

- 全体像: 各部屋を、角度を変えながら複数枚撮影します。

- 床・壁・天井: フローリング全体、壁紙全体をくまなく撮影します。

- 傷や汚れのアップ: すでにある傷、汚れ、へこみ、日焼け跡などは、特に重点的に、メジャーやコインなどを一緒に写し込んでサイズが分かるようにアップで撮影します。

- 建具・設備: ドア、窓、クローゼット、キッチン、浴室、トイレなど、すべての設備の状態を記録します。

- 日付の記録: スマートフォンで撮影すれば、自動的に撮影日時がデータ(Exif情報)として記録されます。これが後々、強力な証拠となります。念のため、撮影日の新聞の日付欄などを一緒に写しておくのも良い方法です。

- 「入居時状況確認書(現況確認書)」の活用: 不動産会社によっては、入居時に部屋の状態をチェックするリストを用意している場合があります。これに既存の傷などを細かく記入し、貸主(管理会社)と借主の双方が署名・捺印して一部ずつ保管しておけば、写真と合わせて完璧な証拠となります。もし書類がない場合でも、自分でリストを作成し、貸主側に確認・署名を求めてみましょう。

この一手間をかけておくだけで、退去時の立会いの際に、「この傷は、入居時に撮影したこの写真に写っている通り、最初からありました」と明確に主張できます。これにより、身に覚えのない傷の修繕費用を請求されるリスクをほぼなくすことができます。

傷をつけたらすぐに大家さん・管理会社に報告する

もし、入居中に誤ってフローリングに目立つ傷をつけてしまった場合、「退去時まで黙っていよう」「バレないかもしれない」と考えてしまうのは、心理として理解できます。しかし、これは最悪の選択です。傷を隠しておくことは、多くのデメリットしか生みません。

傷をつけてしまったら、できるだけ速やかに、正直に大家さんや管理会社に報告・相談することが、結果的に自分のためになります。

【すぐに報告するメリット】

- 誠実な対応が信頼につながる: 正直に報告することで、「責任感のある入居者だ」という印象を与え、その後の交渉や相談がスムーズに進みやすくなります。逆に、退去時に初めて発覚した場合、「故意に隠していた」と見なされ、心証が悪化し、厳しい対応を取られる可能性があります。

- 保険が適用される可能性がある: 前述の通り、借主が加入する火災保険の「借家人賠償責任保険」は、偶然な事故による損害を補償してくれる場合があります。保険を適用するには、事故発生後の速やかな報告が条件となっていることがほとんどです。黙っていると、この権利を自ら放棄することになります。

- 被害の拡大を防げる: 例えば水漏れによるシミなどは、放置すればするほど床材の内部にダメージが広がり、修繕費用が高額になります。早期に報告すれば、被害が最小限のうちに対処できる可能性があります。

- 貸主側の安い業者で修繕できる可能性がある: 大家さんや管理会社は、付き合いのある工務店やリペア業者を抱えていることが多く、比較的安価に修繕を手配できる場合があります。自分で探すよりも安く済むケースも少なくありません。

【報告の方法】

報告は、電話だけでなく、メールや書面など、やり取りが記録として残る形で行うのが望ましいです。いつ、どのような状況で、どの程度の傷をつけてしまったのかを具体的に伝え、今後の対応について指示を仰ぎましょう。その際のやり取りも記録しておくことで、後のトラブル防止につながります。

「怒られるのではないか」と不安に思うかもしれませんが、正直な報告と相談は、問題をこじらせず、円満かつ経済的に解決するための最短ルートなのです。

高額な修繕費用を請求された場合の相談先

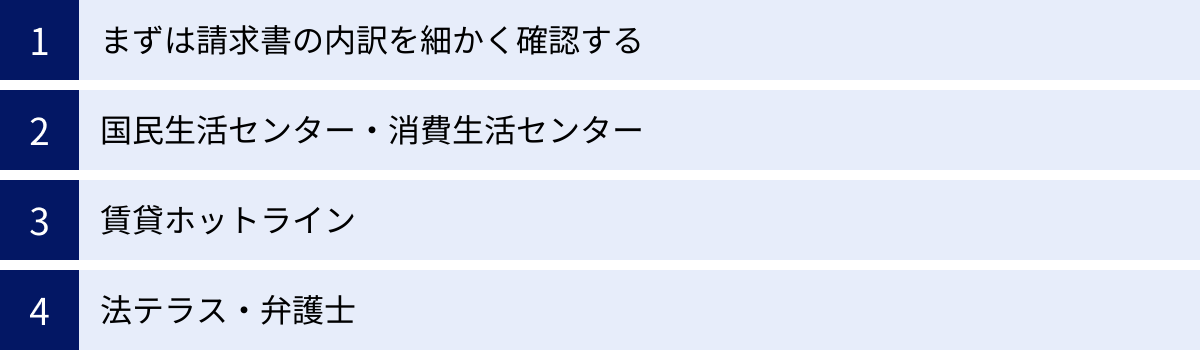

万全の対策を講じていても、退去時に納得のいかない高額な修繕費用を請求されてしまうケースは、残念ながら存在します。特にフローリングの張替え費用は高額になりがちなため、提示された見積もりに疑問を感じたら、安易にサインしたり支払いに応じたりしてはいけません。冷静に対処し、必要であれば専門家の力を借りることが重要です。ここでは、高額な請求をされた場合の具体的な対処ステップと、頼りになる相談先をご紹介します。

まずは請求書の内訳を細かく確認する

相手の言い分を鵜呑みにせず、まずは提示された請求書(見積書)を冷静に、そして徹底的にチェックすることから始めます。感情的にならず、客観的な視点で以下のポイントを確認しましょう。

- 項目の具体性: 「原状回復費用一式」のように、大雑把な記載になっていないか。「どの場所」の「どのような損傷」に対して、「何の作業」を行い、「単価はいくら」で「数量(面積や個数)はいくつか」といった詳細な内訳が明記されているかを確認します。内訳の提出を求めるのは、借主の正当な権利です。

- 負担区分の妥当性: 請求されている項目が、本当に自分の故意・過失によるものか。経年劣化や通常損耗(例:家具の設置跡、日光による色褪せ)に対する費用が含まれていないか、国土交通省のガイドラインと照らし合わせて確認します。

- 減価償却の考慮: フローリングの張替えなど、高額な項目については、耐用年数(フローリングは6年)を基にした減価償却が正しく計算され、負担割合が減額されているかを必ずチェックします。入居年数が長いにもかかわらず、新品価格の100%を請求されている場合は、明確に不当な請求です。

- 修繕範囲の妥当性: 例えば、10cm四方の傷に対して「部屋全体のフローリング張替え」を請求されている場合、それは「毀損した箇所に限定した、最低限度の回復」という原則を超えた、過剰な請求である可能性があります。なぜ部分補修ではダメなのか、合理的な説明を求めましょう。

- 契約外の費用の有無: 賃貸借契約書に記載のない「鍵交換代」や「ハウスクリーニング代一式」などが、特約の合意なく請求されていないかを確認します。

これらの点について疑問や不満があれば、まずは管理会社や大家さんに対して、請求の根拠を具体的に示すよう、冷静に説明を求めます。その際、「ガイドラインではこうなっていますが」と、客観的な基準を基に交渉することが有効です。

国民生活センター・消費生活センター

当事者間での話し合いで解決しない場合、次に頼るべきは中立的な第三者機関です。その代表格が、国や地方自治体が運営する「国民生活センター」および「消費生活センター」です。

- 役割: 消費者(この場合は借主)と事業者(貸主や管理会社)との間のトラブルについて、無料で相談に乗ってくれる公的な相談窓口です。

- 相談方法: 全国のどこからでも電話できる「消費者ホットライン『188(いやや!)』」にかけると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。直接窓口に出向いて相談することも可能です。

- メリット: 専門の相談員が、過去の多くの相談事例や法律、ガイドラインに基づいて、どのように対処すべきか具体的なアドバイスをくれます。また、必要に応じて、事業者との間に入って話し合いを仲介する「あっせん」という手続きを行ってくれることもあります。公的機関からの連絡ということで、事業者が態度を改め、交渉が進展するケースも少なくありません。

- 参照:消費者庁、国民生活センター公式サイト

賃貸ホットライン

賃貸住宅に関するトラブルに特化した相談窓口として、(公財)日本賃貸住宅管理協会が運営する「賃貸ホットライン」も有効です。

- 役割: 賃貸借契約や原状回復、敷金返還など、賃貸住宅をめぐる様々な問題について相談を受け付けています。

- 相談方法: 公式サイトに記載されている電話番号を通じて相談できます。

- メリット: 賃貸住宅管理の業界団体が運営しているため、業界の実情に即した、より専門的で実践的なアドバイスが期待できます。

- 参照:(公財)日本賃貸住宅管理協会公式サイト

法テラス・弁護士

上記の相談窓口を利用しても問題が解決せず、法的な手段も視野に入れる段階になった場合は、法律の専門家に相談することになります。

- 法テラス(日本司法支援センター): 国が設立した、法的トラブル解決のための総合案内所です。経済的に余裕がないなどの一定の条件を満たす場合、無料で法律相談を受けられたり、弁護士や司法書士の費用を立て替えてもらえたりする制度(民事法律扶助)があります。どこに相談していいか分からない場合の最初のステップとして非常に有用です。

- 弁護士・司法書士: 最終的な手段として、弁護士や司法書士に依頼して、代理人として大家さんと交渉してもらったり、場合によっては「少額訴訟」などの法的手続きを進めてもらったりする方法があります。費用はかかりますが、最も強力な解決手段です。請求額によっては、弁護士に依頼して取り戻せる金額の方が大きくなることもあります。

重要なのは、納得できない請求に対して、その場で安易に合意のサインをしないことです。一度サインをしてしまうと、その内容に同意したと見なされ、後から覆すのが非常に困難になります。「持ち帰って検討します」と伝え、時間をおいて冷静に対処しましょう。正しい知識を身につけ、適切な相談先を知っておくことが、不当な請求から自分自身を守る最大の武器となります。