賃貸物件を探していると、魅力的な選択肢の一つとして「ロフト付き物件」が目に留まることがあります。秘密基地のようなワクワク感、収納スペースの拡大、開放的な空間など、多くのメリットが想像できる一方で、「夏は暑くて冬は寒い」「はしごの上り下りが面倒」といったネガティブな噂も耳にし、契約をためらってしまう人も少なくありません。

「ロフト付き物件に住んで後悔しないだろうか?」という不安は、物件探しにおける大きな悩みの一つです。実際、ライフスタイルや価値観によっては、ロフトが非常に便利な空間になることもあれば、逆に全く使わない「デッドスペース」になってしまうこともあります。

この記事では、賃貸のロフト付き物件で後悔しないために知っておくべき全ての情報を網羅的に解説します。ロフトの法的な定義から、メリット・デメリット、物件選びの際に絶対に確認すべきチェックポイント、そして快適な空間にするための具体的な対策や活用アイデアまで、詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、あなたがロフト付き物件に向いているのか、そしてもし選ぶならどのような点に注意すればよいのかが明確になります。あなたの理想の部屋探しを成功させるための一助となれば幸いです。

目次

そもそも賃貸物件のロフトとは?

「ロフト」という言葉はよく耳にしますが、その正確な定義や類似のスペースとの違いを理解している人は意外と少ないかもしれません。物件選びで後悔しないためには、まずロフトがどのようなものかを正しく知ることが重要です。ここでは、建築基準法におけるロフトの定義と、よく混同されがちな「グルニエ」との違いについて詳しく解説します。

建築基準法におけるロフトの定義

不動産広告で「ロフト」と表示されているスペースは、建築基準法上では居室(部屋)として扱われません。法的には「小屋裏物置等」という位置づけになり、収納スペースの一種と見なされます。これにより、固定資産税の課税対象床面積や、建物の容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)に含まれないという大きな特徴があります。

「小屋裏物置等」として認められるためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

- 天井高が1.4メートル以下であること: これが最も重要な条件です。大人がまっすぐに立つことはできず、移動は中腰や四つん這いになります。この高さ制限があるからこそ、居室ではなく収納スペースと見なされるのです。

- ロフト部分の面積が、直下の階の床面積の2分の1未満であること: 例えば、直下の部屋が10畳(約16.5平方メートル)であれば、ロフトの面積はその半分の5畳(約8.25平方メートル)未満でなければなりません。これを超える広さになると、建築基準法上「階」として扱われ、2階建ての建物が3階建てと見なされるなど、根本的な構造計算や法規制が変わってしまいます。

- はしごが固定されていないこと(自治体による): 階段の設置に関する基準は、実は全国で統一されておらず、特定行政庁(各都道府県や市など)の判断に委ねられています。多くの自治体では、容易に移動できる「可動式のはしご」の設置を指導しています。固定式の階段を設置してしまうと、そのスペースが居室と見なされやすくなるためです。ただし、近年では安全性の観点から、固定式の階段や手すりの設置を認める自治体も増えてきています。

これらの定義からわかるように、ロフトはあくまで「収納」が主目的のボーナススペースです。不動産広告では「2K+ロフト」のように、部屋数(K=キッチン以外の居室)とは別に表記されます。この法的な背景を理解しておくと、なぜ天井が低いのか、なぜ固定資産税や家賃の計算上有利になる場合があるのかが分かり、物件をより深く理解できます。

ロフトとグルニエ(屋根裏収納)の違い

ロフトと似た言葉に「グルニエ」があります。グルニエ(Grenier)はフランス語で「屋根裏部屋」を意味し、建築基準法上の扱いはロフトと全く同じ「小屋裏物置等」です。つまり、法的な定義においては、ロフトとグルニエに明確な違いはありません。

しかし、不動産業界の慣習として、以下のようなニュアンスで使い分けられることがあります。

| 項目 | ロフト | グルニE(屋根裏収納) |

|---|---|---|

| 主な設置場所 | 居室の天井を高くして、その上部に設置されることが多い(ワンルーム、1Kなど) | 最上階の天井裏に設置されることが多い(戸建て、アパートの最上階など) |

| 居室との一体感 | 居室から直接見え、空間的なつながりが強い。インテリアの一部としての側面も持つ。 | 天井の収納扉から出入りするなど、居室とは独立した「隠れ収納」のイメージが強い。 |

| はしごの種類 | デザイン性のある見せるはしごや、固定式の階段が採用されることもある。 | 収納式や折りたたみ式のはしごが一般的。普段は隠されていることが多い。 |

| 主な用途のイメージ | 収納に加え、寝室や趣味のスペースなど、多目的な利用が想定されやすい。 | 主に収納スペースとして利用されることが想定されている。 |

この使い分けはあくまで慣例的なものであり、法的な根拠や厳密なルールがあるわけではありません。 物件によっては、屋根裏にあるスペースを「ロフト」と呼んだり、居室上部のスペースを「グルニエ」と呼んだりすることもあります。

したがって、物件を探す際は「ロフト」や「グルニエ」という名称だけで判断せず、内見時に必ず自分の目で確認することが重要です。確認すべきポイントは、そのスペースがどこにあり、どのようなはしごでアクセスし、どのくらいの広さと高さがあるかです。これらの実態を把握することで、自分のライフスタイルに合った使い方できるかどうかを判断できます。

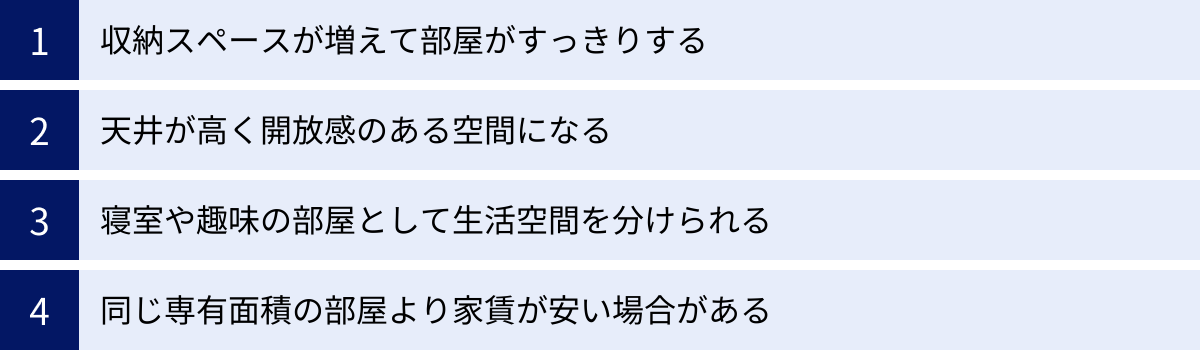

ロフト付き物件に住むメリット

ロフト付き物件が多くの人を惹きつけるのには、明確な理由があります。単なる収納スペース以上の価値を提供してくれるロフトは、うまく活用することで日々の暮らしを豊かにしてくれます。ここでは、ロフト付き物件に住むことで得られる具体的なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

収納スペースが増えて部屋がすっきりする

ロフト付き物件の最大のメリットは、何と言っても圧倒的な収納力の向上です。特に、ワンルームや1Kといった単身者向けの物件では、収納スペースの確保が常に課題となります。クローゼットだけでは収まりきらない荷物も、ロフトがあればすっきりと片付けることができます。

具体的には、以下のような荷物の収納場所として最適です。

- 季節物の衣類: シーズンオフのコートやセーター、浴衣などを衣装ケースに入れて収納すれば、クローゼットを普段着る服だけで広々と使えます。

- 季節家電: 扇風機やこたつ、加湿器など、特定の季節しか使わない家電は意外とかさばるものです。ロフトはこれらの定位置として最適です。

- 趣味の道具: スノーボード用品、キャンプギア、ゴルフバッグ、画材、楽器など、大きくて使用頻度の低い趣味のアイテムをまとめて保管できます。

- 来客用の寝具: 普段使わない来客用の布団セットも、ロフトに置いておけば押し入れを圧迫しません。

- 思い出の品: すぐには使わないけれど捨てられない、アルバムや昔の教科書、記念品などを段ボールに入れて保管するスペースとしても活用できます。

これらの荷物をロフトに集約することで、居住スペースに余計な家具(収納棚やタンスなど)を置く必要がなくなり、部屋全体が広く、すっきりとした印象になります。 視界に入るものが少ないと、心理的な圧迫感が軽減され、リラックスして過ごせるという効果も期待できます。生活感が出やすいものを隠せるため、急な来客時にも慌てずに済みます。

天井が高く開放感のある空間になる

ロフトを設置するためには、その下の居住空間に十分な高さを確保する必要があります。そのため、ロフト付き物件の多くは、居室部分の天井が一般的な物件よりも高く設計されています。

一般的な賃貸物件の天井高が2.4メートル程度であるのに対し、ロフト付き物件では3メートルを超えることも珍しくありません。この天井の高さが、平米数だけでは測れない圧倒的な開放感を生み出します。

- 視線が上に抜ける効果: 天井が高いと、視線が縦方向に広がり、部屋が実際の面積以上に広く感じられます。同じ6畳の部屋でも、天井が高いだけで体感的な広さは全く異なります。

- 採光性の向上: 天井が高い位置に窓(高窓)が設置されている物件も多く、部屋の奥まで自然光が届きやすくなります。部屋全体が明るくなり、日中は照明をつけなくても快適に過ごせる場合があります。

- インテリアの自由度: 天井が高いと、背の高い観葉植物を置いたり、デザイン性の高いペンダントライトを吊るしたりと、インテリアの選択肢が広がります。壁にアートを飾る際も、空間に余白が生まれるため、より洗練された雰囲気になります。

このように、ロフト下の居住空間は、単に「天井が高い」というだけでなく、明るく、広く、心地よい空間となり、生活の質そのものを向上させてくれます。 この開放感は、特に都心部のコンパクトな物件において、大きな付加価値と言えるでしょう。

寝室や趣味の部屋として生活空間を分けられる

ワンルームや1Kの課題の一つに、食事、くつろぎ、就寝といったすべての生活行為が同じ空間で行われるため、生活にメリハリがつけにくい点が挙げられます。ロフトは、この課題を解決する有効な手段となります。

ロフトを寝室として活用することで、生活空間と就寝空間を物理的に分離できます。

- オンとオフの切り替え: 下の居住スペースを「パブリックな活動空間」、ロフトを「プライベートな休息空間」と位置づけることで、意識の切り替えがスムーズになります。仕事や勉強が終わったらロフトに上がってリラックスする、というように生活リズムを整えやすくなります。

- 睡眠の質の向上: ベッドが常に視界に入っていると、ついダラダラと横になってしまいがちですが、寝室が別にあることで「ロフトは寝るための場所」という意識が働き、質の高い睡眠につながることがあります。

- 来客時のプライバシー確保: 友人が遊びに来た際に、散らかったベッドを見られる心配がありません。プライベートな就寝スペースを確保したまま、気兼ねなく人を招き入れることができます。

また、寝室としてだけでなく、集中力を要する書斎や、没頭できる趣味の空間としてもロフトは最適です。

- 書斎・ワークスペース: 「おこもり感」のあるロフトは、周囲の視線が気にならず、仕事や勉強に集中しやすい環境です。在宅ワークが増えた現代において、このメリットは特に大きいでしょう。

- 趣味の空間: 好きなフィギュアやプラモデルを飾るコレクションルーム、プロジェクターを置いて自分だけのシアタールーム、ヨガや瞑想をする静かなスペースなど、アイデア次第で様々な使い方が可能です。

このように、ロフトは単身者向けの物件に「もう一部屋」の価値を与え、暮らしの質を大きく向上させるポテンシャルを秘めています。

同じ専有面積の部屋より家賃が安い場合がある

前述の通り、ロフトは建築基準法上「床面積」に算入されません。不動産広告に記載される「専有面積」には、ロフトの広さは含まれていないのです。

このことから、実質的に利用できるスペース(専有面積+ロフト面積)で比較した場合、ロフトがない同じ専有面積の物件よりも割安な家賃設定になっているケースがあります。

例えば、同じエリアで同じ専有面積20平方メートルの物件を比較したとします。

- A物件:ロフトなし、家賃80,000円

- B物件:専有面積20平方メートル+ロフト5平方メートル、家賃82,000円

この場合、B物件は月々2,000円高いだけで、5平方メートル(約3畳)もの追加スペースが手に入ることになります。収納や追加の部屋として使えるスペースがこの家賃差で得られるのであれば、非常にコストパフォーマンスが高いと言えます。

ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、必ずしも全てのロフト付き物件が割安とは限りません。ロフトの付加価値(デザイン性、設備の充実度など)が家賃に上乗せされ、相場よりも高くなっている物件も存在します。

それでも、「限られた予算の中で、できるだけ広い生活空間を確保したい」と考える人にとって、ロフト付き物件は非常に魅力的な選択肢となり得ます。物件探しの際には、専有面積の数字だけでなく、ロフトを含めた実質的なスペースの広さと家賃のバランスを考慮して比較検討することが重要です。

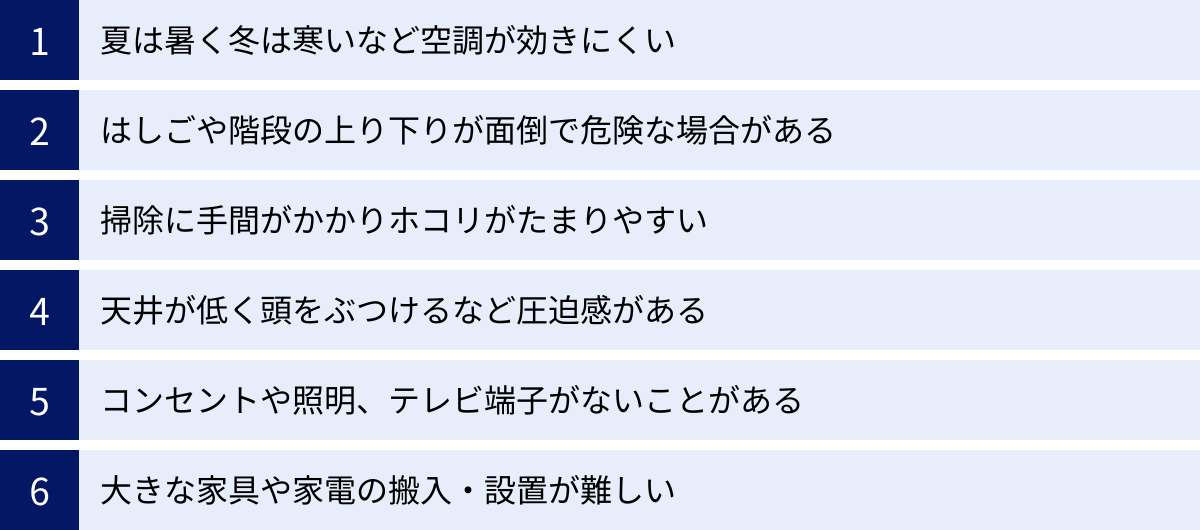

後悔する前に知りたい!ロフト付き物件のデメリット

ロフト付き物件には多くのメリットがある一方で、その特殊な構造ゆえのデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解しておかないと、入居後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、多くの人が感じるロフト付き物件の代表的なデメリットを6つ、詳しく解説します。

夏は暑く冬は寒いなど空調が効きにくい

ロフト付き物件で最も多くの人が挙げるデメリットが、温度管理の難しさです。これは物理的な法則によるもので、暖かい空気は軽く、冷たい空気は重いという性質が原因です。

- 夏の暑さ: 夏場、エアコンの冷房をつけると、冷たい空気は床に近い下の居住スペースに溜まります。一方、熱気は上昇してロフト部分にこもり、サウナのような状態になることがあります。特に屋根に近い最上階の物件では、日中に屋根が受けた熱が直接ロフトに伝わり、夜になっても寝苦しいほどの暑さが続くことも少なくありません。ロフトを寝室として使おうと考えている場合、これは致命的な問題となり得ます。

- 冬の寒さ: 逆に冬場は、暖房で暖められた空気が天井の高い空間の上部、つまりロフト周辺に溜まってしまいます。そのため、床に近い居住スペースはなかなか暖まらず、足元が冷える感覚に悩まされることがあります。シーリングファンやサーキュレーターがないと、暖房効率が著しく悪化し、電気代がかさむ原因にもなります。

このように、ロフト空間と居住空間で大きな温度差が生まれやすく、一年を通して快適な室温を保つのが難しいという点は、ロフト付き物件の最大の関門と言えるでしょう。対策としてサーキュレーターの導入などが考えられますが、それでも限界があることは覚悟しておく必要があります。

はしごや階段の上り下りが面倒で危険な場合がある

毎日の生活動線に「はしごや階段の上り下り」が加わることは、想像以上にストレスやリスクを伴います。

- 日常的な面倒さ: 朝、寝ぼけた状態でロフトから下りる、夜、疲れて帰ってきてからロフトに上がる、といった行為が日々の負担になります。忘れ物をして何度も往復したり、飲み物を持って上がろうとしてこぼしそうになったり、といった小さなストレスが積み重なり、次第にロフトに上がるのが億劫になってしまうケースは非常に多いです。

- 荷物の持ち運びの困難: 布団やマットレス、収納ケースといった大きな荷物をロフトに上げるのは大変な作業です。特に、傾斜が急なはしごの場合、両手がふさがった状態での上り下りは非常に危険です。

- 安全性の問題: 体調が悪い時や、飲酒後など、足元がおぼつかない状態での上り下りは転落のリスクが伴います。万が一、はしごから足を踏み外せば、大きな怪我につながる可能性があります。手すりがなかったり、はしごがぐらついたりする物件では、そのリスクはさらに高まります。

最初は「秘密基地みたいで楽しい」と感じるはしごも、日々の生活の中では利便性を損なう要因になりがちです。この「面倒くささ」と「危険性」を許容できるかどうかは、ロフトを有効活用できるかを左右する重要なポイントです。

掃除に手間がかかりホコリがたまりやすい

ロフトは掃除がしにくい場所の代表格です。

- ホコリの蓄積: 暖かい空気とともに、ハウスダストやホコリは天井付近に舞い上がり、ロフトに溜まりやすくなります。衣類や寝具を置いている場合は、そこから出る繊維くずも加わります。

- 掃除のしにくさ: 重い掃除機をはしごで持ち運ぶのは重労働であり、危険も伴います。そのため、ついつい掃除の頻度が落ちてしまいがちです。また、天井が低いため、掃除機をかける際も中腰の不自然な体勢を強いられ、体に負担がかかります。

- ホコリの落下: ロフトに溜まったホコリは、人の動きや空気の流れによって下の居住スペースに舞い落ちてくることがあります。せっかく下の部屋をきれいにしても、上からホコリが降ってくるという事態になりかねず、アレルギー体質の人は特に注意が必要です。

衛生的な環境を保つためには、通常よりもこまめな掃除が求められますが、そのためのハードルが高いというのがロフトのジレンマです。

天井が低く頭をぶつけるなど圧迫感がある

建築基準法により、ロフトの天井高は最大でも1.4メートルに制限されています。この高さは、多くの成人男性にとっては胸のあたりまでの高さであり、ロフト内で直立することはできません。

- 行動の制限: ロフト内での移動は、常に中腰か、ひどい場合は四つん這いになります。着替えや荷物の整理など、何をするにも窮屈さを感じることになります。

- 頭をぶつけるリスク: 天井の低さに慣れるまでは、うっかり立ち上がろうとして梁や天井に頭を強打することがよくあります。特に寝起きで意識がはっきりしない時は危険です。

- 心理的な圧迫感: 空間の狭さや天井の低さは、人によっては強い圧迫感や閉塞感を感じる原因となります。開放的な空間を好む人にとっては、ロフトで長時間過ごすのは苦痛かもしれません。

「寝るだけだから」と考えていても、この物理的な制約が想像以上のストレスになる可能性があります。内見時には必ずロフトに上がり、実際に座ったり寝転んだりして、その空間が自分にとって許容範囲かどうかを体感することが不可欠です。

コンセントや照明、テレビ端子がないことがある

ロフトは法的に「小屋裏物置等」であるため、居室としての利用が想定されておらず、生活に必要な設備が整っていない場合があります。

- コンセント: ロフトを寝室や書斎として使いたい場合、スマートフォンやPCの充電、デスクライトの使用にコンセントは必須です。しかし、ロフトにコンセントが設置されていない物件は少なくありません。その場合、下の部屋から長い延長コードを引き回すことになりますが、これは見た目が悪いだけでなく、コードに足を引っ掛けて転倒する危険性も生み出します。

- 照明: 備え付けの照明がなかったり、あっても非常に暗い簡易的なものだったりすることがあります。ロフトで読書や作業をしたい場合には、明るさが不十分で目が疲れてしまう可能性があります。

- テレビアンテナ端子・LANポート: ロフトでテレビを見たり、有線でインターネットに接続したりすることは、基本的に想定されていません。これらの端子が設置されていることは稀です。

これらの設備がないと、せっかくのスペースも活用方法が大きく制限されてしまいます。内見の際には、ロフトをどのように使いたいかを具体的にイメージし、必要な設備が備わっているかを必ず確認しましょう。

大きな家具や家電の搬入・設置が難しい

ロフトにベッドやソファ、本棚といった大きな家具を置きたいと考えている場合、搬入経路が大きな障壁となります。

- はしご・階段の制約: ロフトへのアクセスが垂直に近いはしごの場合、大型の家具を一人で運び上げることはほぼ不可能です。階段であっても、幅が狭かったり、途中でカーブしていたりすると、物理的に通せないことがあります。

- マットレスの問題: 特にベッドを置きたい場合に問題となるのがマットレスです。完成品のマットレスは大きく、硬いため、搬入経路を通すのが非常に困難です。分割できるタイプや、圧縮ロールタイプのマットレスを選ぶなどの工夫が必要になります。

- 組み立て家具の限界: 「ロフトで組み立てれば良い」と考えるかもしれませんが、天井が低く狭い空間では、組み立て作業自体が非常に困難です。十分な作業スペースが確保できない可能性があります。

購入した家具がロフトに上げられなかった、という悲劇を避けるためにも、内見時にははしごや階段の幅、ロフトの入口の寸法などを正確に計測しておくことが重要です。

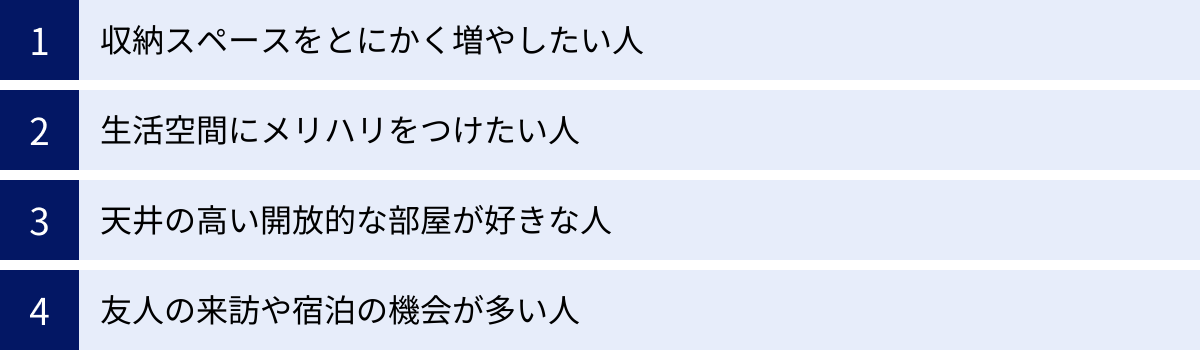

あなたはどっち?ロフト付き物件が向いている人の特徴

これまで見てきたように、ロフト付き物件には光と影の両面があります。その特性を最大限に活かし、快適な生活を送れる人もいれば、デメリットばかりが気になって後悔してしまう人もいます。ここでは、どのような人がロフト付き物件に向いているのか、その具体的な特徴を挙げていきます。自分自身のライフスタイルや性格と照らし合わせてみてください。

収納スペースをとにかく増やしたい人

荷物の多さに悩んでいる人にとって、ロフトは救世主となり得ます。 物件探しの絶対条件として「収納力」を挙げているなら、ロフト付き物件は最有力候補になるでしょう。

- 趣味の道具が多い人: アウトドア用品(テント、寝袋)、ウィンタースポーツ用品(スノーボード、スキーウェア)、音楽機材(ギター、キーボード)、画材など、特定の趣味を持つ人はどうしても物が増えがちです。これらの普段使わないけれど場所を取るアイテムをロフトにまとめて収納することで、居住空間をスッキリと保てます。

- 衣類やコレクションが多い人: ファッションが好きで服や靴、バッグをたくさん持っている人や、本、CD、フィギュアなどのコレクションを大切にしている人にもロフトは最適です。居住スペースを圧迫することなく、大切な持ち物を保管する専用の場所を確保できます。

- ミニマリストな生活に憧れる人: 意外に思われるかもしれませんが、持ち物は多いけれど、生活空間はシンプルに保ちたい「隠れマキシマリスト」にもロフトは向いています。目に見える範囲をミニマルに整え、生活感をロフトに集約するという暮らし方が可能です。

このように、収納を主目的と割り切り、「巨大なクローゼットが部屋の上についている」と捉えられる人にとっては、ロフトの価値は非常に高いものになります。

生活空間にメリハリをつけたい人

ワンルームや1Kで暮らしていると、仕事、食事、睡眠がすべて同じ空間で行われるため、オンとオフの切り替えが難しいと感じることがあります。ロフトは、この問題を解決し、生活にリズムとメリハリをもたらしてくれます。

- 在宅ワーカーや学生: 自宅で仕事や勉強をする時間が長い人にとって、空間の切り替えは集中力を維持するために重要です。下の居住空間を「ワークスペース」、ロフトを「リラックススペース(寝室)」と明確に分けることで、効率的にタスクをこなし、休息もしっかりと取れるようになります。

- 生活リズムを整えたい人: ベッドが常に視界にあると、ついだらだらと過ごしてしまいがちです。就寝場所をロフトに限定することで、「ロフトに上がったら寝る時間」というスイッチが入り、規則正しい生活習慣を築きやすくなります。

- 空間をゾーニングしたい人: 「ここは食事をする場所」「ここはくつろぐ場所」「ここは寝る場所」と、限られたスペースの中でも目的ごとに場所を使い分けたいというこだわりがある人には、ロフトという物理的な階層の違いが心地よく感じられるでしょう。

このように、空間を区切ることで気持ちを切り替え、メリハリのある生活を送りたいと考える人にとって、ロフトは理想的な間取りと言えます。

天井の高い開放的な部屋が好きな人

ロフト付き物件の大きな魅力の一つが、居室部分の天井の高さです。帖数などのスペック以上に、空間の広がりや開放感を重視する人には、ロフト付き物件が強く響きます。

- 圧迫感が苦手な人: 一般的な天井高(約2.4m)の部屋に圧迫感を感じる人は、ロフト付き物件の縦に抜けるような空間を非常に快適に感じるでしょう。視線が上に広がるだけで、心理的なストレスが軽減されます。

- インテリアにこだわりたい人: 天井が高いことで、インテリアコーディネートの幅が大きく広がります。背の高い観葉植物、存在感のあるペンダントライト、壁面を大きく使ったアートのディスプレイなど、縦の空間を活かしたおしゃれな部屋づくりを楽しみたい人には絶好のキャンバスとなります。

- 自然光を大切にする人: 高窓(ハイサイドライト)が設置されている物件も多く、部屋の奥まで明るい自然光が差し込みます。日中の大半を家で過ごす人や、明るくポジティブな雰囲気の部屋を好む人にとって、この採光性の良さは大きなメリットです。

ロフトそのものの利用価値よりも、ロフトがあることによって生まれる「居住空間の質の高さ」に魅力を感じるのであれば、あなたはロフト付き物件に向いている可能性が高いです。

友人の来訪や宿泊の機会が多い人

単身者向けのコンパクトな物件では、友人を招くことはできても、泊めるとなると少し躊躇してしまうことがあります。プライベートな空間であるベッド周りを見られるのが気になったり、布団を敷くスペースがなかったりするのがその理由です。

- プライバシーを確保したい人: ロフトを寝室にすることで、来客時にもプライベートな就寝スペースを確保できます。友人がいる前でベッドが丸見えになることがなく、気兼ねなくくつろいでもらえます。

- ゲスト用のスペースとして: ロフトに来客用の布団セットを常備しておけば、いつでも友人を泊めることができます。普段は自分の寝室として使い、来客時にはゲストルームとして提供するという柔軟な使い方が可能です。

- ホームパーティーが好きな人: 友人を招いてホームパーティーなどを頻繁に開く人にとって、ロフトは荷物の一時的な置き場所としても機能します。ゲストの上着やバッグなどをロフトに置いてもらうことで、下の居住空間を広く使うことができます。

このように、社交的で人を家に招くのが好きな人にとって、ロフトは「もう一つの部屋」として機能し、人間関係を円滑にする上で役立つ便利な空間となります。

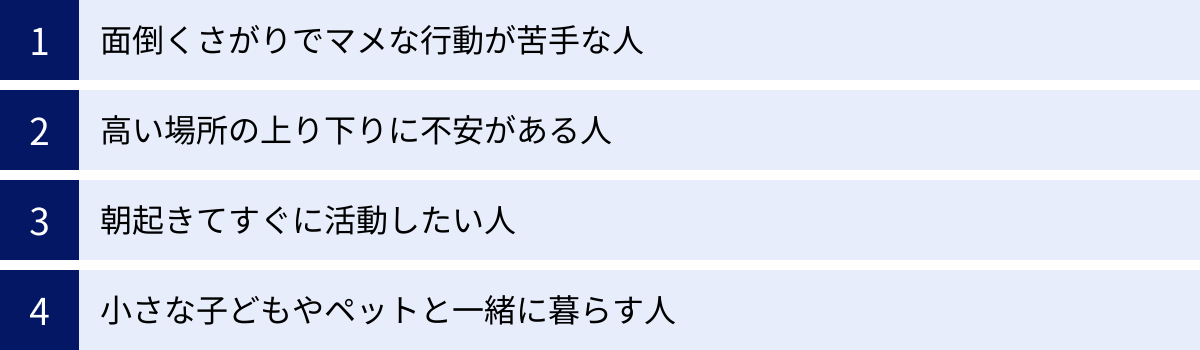

こんな人には不向きかも?ロフト付き物件が向いていない人の特徴

メリットが多い一方で、ロフト付き物件はすべての人におすすめできるわけではありません。ライフスタイルや性格によっては、ロフトがただの「使わない不便なスペース」になってしまうこともあります。ここでは、どのような人がロフト付き物件で後悔しやすいのか、その特徴を具体的に解説します。正直に自分と向き合って、当てはまる項目がないかチェックしてみてください。

面倒くさがりでマメな行動が苦手な人

ロフトを快適に使いこなすには、ある程度のマメさが必要です。もしあなたが「面倒くさい」と感じることが多いタイプなら、ロフト付き物件は避けた方が賢明かもしれません。

- はしごの上り下りが億劫になる: 入居当初は目新しさで楽しくても、日々の生活の中ではしごを上り下りするのは、想像以上に面倒な行為です。「ちょっと上のものを取るだけなのに、はしごを上るのが面倒で、結局下の部屋で済ませてしまう」というパターンに陥りがちです。結果として、ロフトは「開かずの間」となり、置いたものも死蔵品になってしまいます。

- 掃除を後回しにしがち: ロフトはホコリが溜まりやすい上に、掃除機を運ぶのが大変です。こまめに掃除をする習慣がないと、あっという間にホコリだらけの不衛生な空間になってしまいます。舞い落ちてくるホコリに悩まされ、ストレスを感じる原因にもなりかねません。

- 整理整頓が苦手: ロフトを収納として使う場合も、ただ物を放り込むだけではすぐにカオス状態になります。定期的に中身を見直し、整理整頓するマメさがなければ、有効な収納スペースとして機能させることは難しいでしょう。

ロフトは、いわば「少し手間のかかるボーナスステージ」のようなものです。その手間を楽しめるか、負担に感じるかが、向き不向きの大きな分かれ道となります。

高い場所の上り下りに不安がある人

安全性は、住まい選びにおいて最も優先すべき項目の一つです。ロフトの上り下りに関して、少しでも不安を感じる要素がある人は、慎重に判断する必要があります。

- 高所が苦手な人: 高所恐怖症の人はもちろん、そこまでではなくても、高い場所での作業や移動に恐怖心や苦手意識がある場合、ロフトは常にストレスの源となります。特に、グラグラするはしごや手すりのないロフトは絶対に避けるべきです。

- 運動神経に自信がない人: はしごの上り下りは、全身を使うちょっとした運動です。バランス感覚や筋力に自信がないと、足を踏み外したり、バランスを崩したりするリスクが高まります。

- 怪我や病気のリスクを避けたい人: 万が一、はしごから転落すれば、打撲や骨折などの大怪我につながる可能性があります。 特に一人暮らしの場合、助けを呼ぶのも困難です。持病がある人や、将来的に体の自由が利かなくなる可能性を考慮すると、リスクのある構造は避けるのが賢明です。

「慣れれば大丈夫」と安易に考えず、自身の身体的な能力や安全に対する価値観を冷静に評価することが重要です。

朝起きてすぐに活動したい人

朝の過ごし方も、ロフトとの相性を測る重要な指標になります。

- 朝が弱い、寝起きが悪い人: 寝ぼけた状態でロフトのはしごを下りるのは非常に危険です。意識がはっきりしないまま足を滑らせてしまう可能性があります。また、二度寝したくなった時に、わざわざはしごを下りてアラームを止めに行くのが面倒で、つい寝過ごしてしまうという声もよく聞かれます。

- 朝の準備をスムーズにしたい人: 朝は一刻を争うという人にとって、ロフトから下りて、トイレに行き、またロフトに上がって着替える…といった上下移動は、時間のロスであり、ストレスの原因になります。クローゼットが下の階にある場合、その日の服を選ぶために何度も往復することにもなりかねません。

朝の時間を効率的に、そして安全に使いたいと考えている人にとって、寝室がワンフロアで完結している物件の方が、はるかに快適な生活を送れるでしょう。

小さな子どもやペットと一緒に暮らす人

これは最も重要な注意点の一つです。小さな子どもやペットがいる、または将来的にその可能性がある家庭にとって、ロフト付き物件は極めてリスクが高いと言わざるを得ません。

- 子どもの転落事故のリスク: 好奇心旺盛な子どもは、大人が少し目を離した隙にはしごを上ってしまう可能性があります。まだ体のバランスが取れない幼児がロフトから転落すれば、命に関わる重大な事故につながりかねません。安全柵などを設置する対策も考えられますが、100%の安全を保証することは困難です。

- ペットの安全: 犬や猫などのペットにとっても、ロフトは危険な場所です。特に犬は、猫と違ってはしごを上り下りするのが苦手な子が多く、無理に下りようとして怪我をするケースがあります。また、飼い主がロフトにいると、後を追おうとして危険な状況に陥ることも考えられます。

家族の安全は何物にも代えがたいものです。大切な家族を守るという観点から、小さな子どもやペットがいる場合は、ロフト付き物件は選択肢から外すことを強く推奨します。

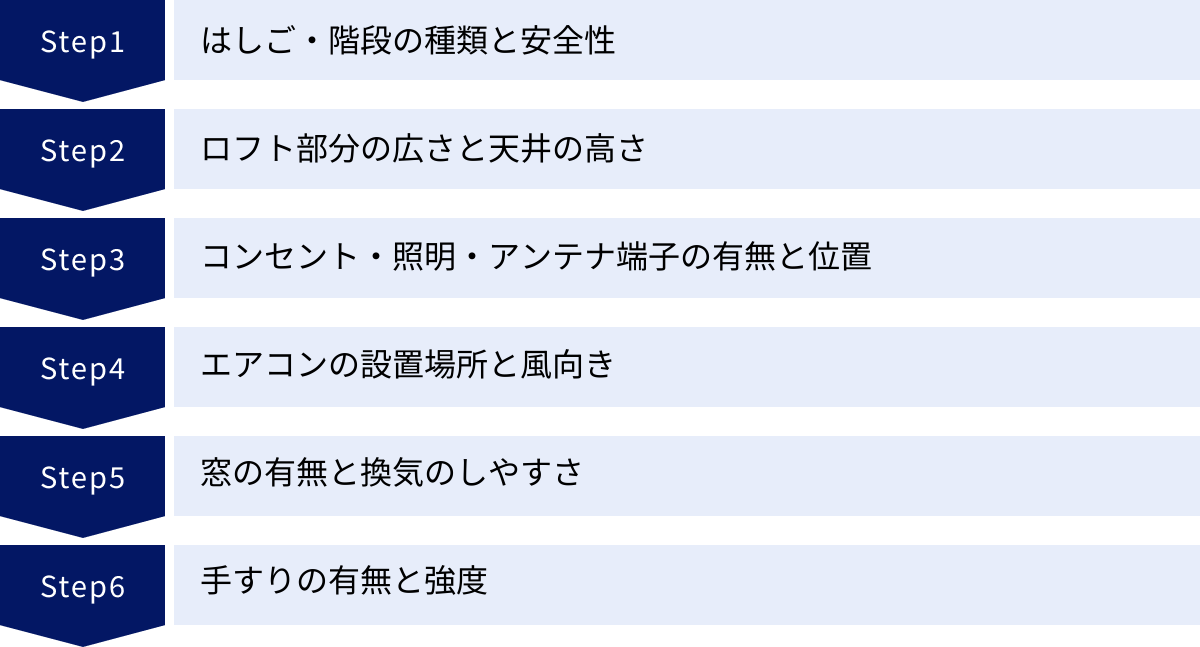

後悔しないために!内見で必ず確認すべき6つのチェックポイント

ロフト付き物件を選ぶかどうか、最終的な判断を下すのは内見の後です。写真や間取り図だけではわからない、実際の使い勝手や安全性を自分の五感で確かめることが、後悔しないための最大の防御策となります。ここでは、内見時に絶対にチェックすべき6つの重要ポイントを、具体的な確認方法とともに解説します。

① はしご・階段の種類と安全性

ロフトへのアクセス方法は、日々の生活の快適性と安全性を直接左右します。デザインだけで判断せず、実際に上り下りして確かめることが重要です。

はしごは固定式か可動式か

- 固定式: 壁にしっかりと固定されているタイプです。安定感があり、上り下りの際のグラつきが少ないのが最大のメリットです。手すりが付いているものも多く、安全性が高いと言えます。デメリットは、常にはしごが設置されているため、下の居住スペースをやや圧迫することです。

- 可動式: 取り外しや移動が可能なタイプです。使わない時は壁に立てかけておくなどして、部屋を広く使えるのがメリットです。一方で、設置のたびに安定性を確認する必要があり、固定式に比べてグラつきやすい傾向があります。内見時には、実際に自分で設置・移動させてみて、その手間や安定性を必ず確認しましょう。

踏み板の幅や角度は安全か

- 角度: はしごの傾斜は緩やかであるほど上り下りが楽で安全です。垂直に近い急なはしごは、特に荷物を持っている時に危険です。

- 踏み板(ステップ): 足の裏全体がしっかりと乗るくらいの幅と奥行きがあるかを確認しましょう。踏み板が細いパイプ状のものだと、足が痛くなったり滑りやすかったりします。素材も重要で、滑りやすい塗装がされていないか、手で触って確かめてみてください。

- 手すり・持ち手: 上り下りの際に体を支える手すりや、上りきった場所にある持ち手の有無は、安全性を大きく向上させます。必ず設置されているか、そしてその強度を軽く揺すって確認しましょう。

② ロフト部分の広さと天井の高さ

間取り図の「ロフト〇畳」という表記を鵜呑みにせず、実際の空間を体感することが大切です。メジャーを持参すると、より正確に判断できます。

実際に立ったり座ったりして高さを確認する

- 天井高の体感: まずはロフトに上がり、中央や端など、様々な場所で座ってみましょう。頭が天井につかずに座れるか、圧迫感を感じないかは、快適に過ごすための最低条件です。実際に寝転んでみて、寝返りを打つスペースがあるか、起き上がる時に頭をぶつけないかもシミュレーションしてみてください。

- 梁や突起物の確認: 天井に梁(はり)や突起物がないかも重要です。思わぬ場所に出っ張りがあり、頭をぶつける原因になることがあります。

家具を置くのに十分な広さがあるか

- 実測: 持参したメジャーで、ロフトの縦・横の長さを正確に測りましょう。特に、ベッドやマットレスを置きたい場合は、そのサイズが収まるかどうかの確認が必須です。

- 有効面積の確認: ロフトの形状は四角形とは限りません。壁が斜めになっていたり、柱があったりして、実際に使える面積(有効面積)が図面より狭いことがあります。家具を置くことを想定して、デッドスペースがどれくらいあるかを見極めましょう。

③ コンセント・照明・アンテナ端子の有無と位置

ロフトを単なる物置ではなく、生活空間として使いたいなら、電気設備のチェックは欠かせません。

必要な設備が適切な場所にあるか

- コンセント: スマートフォンの充電、PCの使用、間接照明の設置など、具体的な利用シーンを思い浮かべ、コンセントがどこに、いくつあるかを確認します。ベッドを置きたいなら枕元に、デスクを置きたいならその近くにあるのが理想です。

- 照明: 備え付けの照明のスイッチはどこにあるか(下から操作できるか、ロフトにもスイッチがあるか)、明るさは十分かを確認します。暗い場合は、自分で照明を追加できるコンセントがあるかが重要になります。

- アンテナ端子・LANポート: テレビや有線LANを使いたい場合は、これらの端子の有無を確認します。設置されている物件は稀なので、なければ無線での対応を検討する必要があります。

コンセントの数を確かめる

「コンセント有り」と書かれていても、一口しかない場合もあります。延長コード(たこ足配線)は火災のリスクを高めるため、最低でも二口以上あるのが望ましいです。

④ エアコンの設置場所と風向き

デメリットで挙げた「夏の暑さ」を少しでも軽減できるか、エアコンの位置が鍵を握ります。

ロフトにエアコンの風が届くか

- 設置位置: 居室のエアコンが、ロフトに向けて風を送れる位置に設置されているかを確認します。エアコンの真上にロフトがあるような配置だと、風が直接届かず、効率が悪くなります。

- 風向きの調整: 内見時に可能であれば、実際にエアコンを稼働させてもらい、風向ルーバーを一番上向きにして、ロフトに風が届くかを手で確かめてみましょう。 これだけでも、夏の快適さが大きく変わる可能性があります。

- シーリングファン・サーキュレーターの有無: 天井にシーリングファンが設置されていれば、空気を効率的に循環させることができます。なければ、自分でサーキュレーターを置くスペースがあるかを確認しておきましょう。

⑤ 窓の有無と換気のしやすさ

ロフトの快適性は、換気性能に大きく左右されます。

窓があれば熱気や湿気を逃がしやすい

- 窓の有無: ロフト部分に窓があるかどうかは、非常に重要なチェックポイントです。窓があれば、夏場にこもった熱気を外に逃がしたり、湿気がちな空気を入れ替えたりすることができます。採光によって空間が明るくなるというメリットもあります。

- 開閉のスムーズさ: 窓がある場合は、実際に開け閉めしてみて、スムーズに操作できるか、手が届きにくい位置にないかを確認します。

網戸の有無も確認する

窓を開けて換気をする際に、虫が入ってくるのを防ぐ網戸は必須です。見落としがちなポイントですが、夏場の快適な生活のために必ず確認しましょう。網戸がない場合は、後から設置可能かどうかも不動産会社に聞いておくと良いでしょう。

⑥ 手すりの有無と強度

最後に、命を守るための安全設備、手すりのチェックです。

安全に昇降・利用できるか

- はしごの手すり: はしごの上り下りを補助する手すりがあるか。

- ロフトの落下防止柵: ロフトの縁に、落下を防ぐための柵や手すりが設置されているか。その高さは十分か(腰高程度あるのが理想)、デザイン優先で隙間が大きすぎないかを確認します。

- 強度の確認: 設置されている手すりや柵を、必ず自分の手で掴み、軽く体重をかけて揺すってみて、ぐらつきがないか、強度は十分かを確認してください。見た目はおしゃれでも、強度がなければ意味がありません。

これらのチェックポイントを一つ一つ丁寧に確認することで、入居後の「こんなはずじゃなかった」という後悔を未然に防ぐことができます。

ロフトの欠点を解消!快適に過ごすための対策

ロフト付き物件のデメリットを知ると、少し不安になってしまうかもしれません。しかし、適切な対策を講じることで、多くの欠点は解消または軽減することが可能です。ここでは、ロフトをより快適な空間にするための具体的な工夫やアイテムを紹介します。入居前にこれらの対策を計画しておくことで、スムーズに新生活をスタートできるでしょう。

暑さ・寒さへの対策

一年を通してロフトを快適に使うための最大の課題は、温度管理です。空気の性質を理解し、賢く流れをコントロールすることが鍵となります。

サーキュレーターや扇風機で空気を循環させる

ロフトの温熱環境を改善するための最も効果的で基本的なアイテムがサーキュレーターです。サーキュレーターは、扇風機のように人に風を当てるのが目的ではなく、直線的な強い風を起こして室内の空気を循環させることを目的としています。

- 夏の対策: エアコンの冷房をつけ、サーキュレーターを床に置きます。そして、ロフトにこもった熱気を追い出すように、ロフトに向けて下から上に風を送ります。 これにより、下に溜まった冷たい空気が上に送られ、上に溜まった暖かい空気が下に降りてきて混ざり合い、室内の温度差が小さくなります。エアコンの風が届きにくい場合は、エアコンの吹き出し口の前にサーキュレーターを置き、冷風を直接ロフトに送り込むのも効果的です。

- 冬の対策: 暖房をつけると、暖かい空気は天井付近、つまりロフトに溜まります。この場合は、サーキュレーターをロフトに置き、天井に向けて風を送ります。 天井に当たった暖かい空気が壁を伝って下に降りてくることで、足元が暖まりやすくなります。または、部屋の対角線上の天井に向けて風を送り、部屋全体の空気を大きくかき混ぜるのも有効です。

遮光・断熱効果のあるカーテンを利用する

窓からの熱の出入りは、室温に大きな影響を与えます。特に、ロフトに窓がある場合や、居室の窓が大きい場合は、カーテンの性能が重要になります。

- 遮光カーテン: 夏の強い日差しを遮ることで、室温の上昇を抑えます。特に、西日が当たる窓には高い遮光性能を持つカーテンがおすすめです。光を遮ることで、ロフトを寝室として使う場合に、朝までぐっすり眠れるというメリットもあります。

- 断熱カーテン: 特殊な加工が施されており、夏は外からの熱気を、冬は外からの冷気を遮断する効果があります。また、室内の暖かい空気や冷たい空気が外に逃げるのも防ぐため、冷暖房の効率が向上し、結果的に電気代の節約にもつながります。レースカーテンも断熱効果のあるものを選ぶと、さらに効果が高まります。

小型で移動できる冷暖房器具を置く

居室のエアコンだけではどうしても温度管理が難しい場合、ロフト専用の小型冷暖房器具を導入するのも一つの手です。

- スポットクーラー/ポータブルクーラー: 設置工事が不要で、コンセントがあればどこでも使える移動式の冷房器具です。排熱を室外に逃がすためのダクトが必要ですが、夏のロフトの猛烈な暑さをピンポイントで冷やすのに非常に有効です。

- セラミックファンヒーター: コンパクトで持ち運びがしやすく、スイッチを入れるとすぐに温風が出るため、冬の寒い朝にロフトで着替える際などに重宝します。ただし、空気が乾燥しやすく、電気代が比較的高くなる傾向がある点には注意が必要です。

これらの器具を使用する際は、ロフトにコンセントがあること、そして十分な電源容量があることを事前に確認しておきましょう。

安全性・利便性を高める工夫

日々の使い勝手を良くし、安全に過ごすためのちょっとした工夫も大切です。

ロフトには背の低い家具を配置する

天井が低いロフトでは、家具の高さが快適性と安全性を大きく左右します。

- ローベッド/フロアベッド: ベッドを置くなら、脚のないロータイプや、マットレスを直接床に置くフロアベッドがおすすめです。これにより、天井との距離が確保でき、起き上がる時に頭をぶつけるリスクや、寝ている間の圧迫感を軽減できます。

- ローデスク/座椅子: 書斎として使う場合も、スタンディングデスクや高い椅子はNGです。床に座るスタイルを基本とし、座椅子やクッション、背の低いローデスクを組み合わせることで、快適な作業スペースを作ることができます。

- 収納家具: 収納棚などを置く場合も、自分の目線より低い、背の低いカラーボックスや収納ケースを選ぶのが鉄則です。重心が低い家具は安定感があり、地震の際の転倒リスクも低減できます。

コードレス掃除機やハンディモップを用意する

掃除の手間を減らすことも、ロフトを使い続けるための重要なポイントです。

- コードレススティック掃除機: 軽くて持ち運びがしやすいため、重いキャニスター型掃除機をはしごで運ぶ苦労から解放されます。ロフトの掃除が格段に楽になり、掃除の頻度を保ちやすくなります。

- ハンディモップ/フロアワイパー: 日々の簡単な掃除には、柄が伸び縮みするタイプのハンディモップやフロアワイパーが便利です。気づいた時にサッとホコリを取る習慣をつけることで、大掛かりな掃除の回数を減らすことができます。

- お掃除ロボット: ロフトに障害物が少ない場合は、お掃除ロボットを導入するのも一つの選択肢です。ただし、はしごの周りなど、落下のリスクがないか、段差を乗り越えられるかなど、機種とロフトの相性を確認する必要があります。

これらの対策を組み合わせることで、ロフトのデメリットを最小限に抑え、その魅力を最大限に引き出すことが可能になります。

スペースを最大限に活かす!ロフトのおすすめ活用アイデア

ロフトは、あなたのライフスタイルや趣味を反映できる自由な空間です。デメリットを克服し、快適な環境を整えたら、次はこの特別なスペースをどう活かすかを考えましょう。ここでは、ロフトの可能性を広げる5つのおすすめ活用アイデアを紹介します。

季節物などをしまう大型収納スペース

最も現実的で、多くの人が実践しているのが、ロフトを徹底的に収納スペースとして活用する方法です。これは、ロフトの「小屋裏物置等」という法的な定義にも合致した、最も基本的な使い方と言えます。

- ゾーニングの徹底: 普段使うものは居住スペースのクローゼットに、年に数回しか使わないものはロフトに、というように明確にゾーニングします。これにより、物の定位置が決まり、部屋が散らかりにくくなります。

- 収納アイテムの活用: 同じサイズや種類の収納ケース(衣装ケース、コンテナボックスなど)を揃えると、見た目がすっきりし、スタッキング(積み重ね)もしやすくなります。中身がわかるようにラベルを貼っておくと、後で探す手間が省けます。

- 配置の工夫: 使用頻度が低いもの(例:思い出の品)は奥に、比較的使う可能性があるもの(例:季節家電)は手前に配置するのが鉄則です。

この使い方に徹すれば、居住空間は常にモデルルームのようにすっきりとした状態を保つことができ、QOL(生活の質)の向上に直結します。

静かで落ち着ける寝室スペース

生活空間と就寝空間を分けたい人にとって、ロフトは理想的なベッドルームになります。「おこもり感」のある空間は、外部の刺激が少なく、質の高い睡眠環境を作りやすいというメリットがあります。

- リラックスできる空間演出: 照明は、天井の直接照明ではなく、暖色系の間接照明(フロアライトやクリップライト)を使うと、落ち着いた癒やしの空間を演出できます。アロマディフューザーを置いたり、肌触りの良い寝具を選んだりするのもおすすめです。

- プライバシーの確保: ロフトは下の階から直接見えにくいため、プライベートな空間を確保できます。急な来客があっても、散らかったベッドを見られる心配がありません。

- 注意点: 夏の暑さ対策は必須です。サーキュレーターの設置や、冷感素材の寝具を活用しましょう。また、寝ぼけている時の転落防止のため、ロフトの縁に手すりや柵があるか、安全性を十分に確認することが大前提です。

集中できる書斎・ワークスペース

在宅ワークが普及した今、集中できる作業スペースの確保は多くの人にとっての課題です。秘密基地のようなロフトは、仕事や勉強、読書に没頭するためのパーソナルな書斎として最適です。

- 集中力の向上: 適度な閉塞感は、周囲の余計な情報(テレビ、雑多な物など)をシャットアウトし、目の前のタスクに集中しやすくしてくれます。

- 必要な設備: ローデスクと座り心地の良い座椅子を基本セットとします。PC作業がメインなら、コンセントの有無と位置は最重要チェックポイントです。長時間作業するなら、目の疲れを軽減するために、明るいデスクライトも用意しましょう。

- オンオフの切り替え: 「はしごを上ったら仕事モード」というように、物理的な移動が気持ちの切り替えスイッチになります。仕事が終わったら下りてリラックスすることで、生活にメリハリが生まれます。

好きなものに囲まれる趣味の空間

誰にも邪魔されずに自分の「好き」に没頭できる空間。ロフトは、そんな夢を叶えるための特別な場所になり得ます。

- コレクションルーム: フィギュア、プラモデル、スニーカー、レコードなど、大切なコレクションを展示するスペースとして活用します。背の低い棚やケースを使い、ライトアップなどを工夫すれば、自分だけのギャラリーが完成します。

- シアタールーム: 壁が白い物件であれば、小型のプロジェクターとスピーカーを設置するだけで、プライベートシアターになります。寝転がりながら大画面で映画を楽しむ、という贅沢な時間を過ごせます。

- ミュージック・読書ルーム: ギターを弾いたり、キーボードを練習したり。あるいは、たくさんの本に囲まれて、クッションにもたれながら一日中読書にふける。そんな没入感のある時間を過ごすのにロフトは最適です。

- フィットネススペース: ヨガマットを敷いて、オンラインレッスンを受けたり、瞑想をしたりするのにも十分な広さがある場合があります。人目を気にせず、心と体を整える空間として活用できます。

ゲストが泊まれる来客用スペース

友人がよく遊びに来る、家族が泊まりに来ることがある、という人にとって、ロフトは非常に便利なゲストルームになります。

- 手軽な準備: 来客用の布団セットさえ用意しておけば、いつでも簡易的な寝室として提供できます。普段は収納スペースとして使い、来客時だけ寝具を敷く、という運用も可能です。

- お互いのプライバシー: ゲストにとっても、ホストの生活空間の真ん中で寝るより、少し独立したロフトの方が気兼ねなく過ごせる場合があります。ホスト側も、夜中にトイレに立つ際などにゲストを起こしてしまう心配が減ります。

- おもてなしの工夫: 小さなテーブルとウェルカムドリンクを用意したり、ゲストが使えるようにスマホの充電器を置いておいたりといった、ちょっとした心遣いをプラスすると、より快適に過ごしてもらえます。

これらのアイデアはほんの一例です。あなたのライフスタイルに合わせて、ロフトを自由な発想でカスタマイズすることで、賃貸生活はより豊かで楽しいものになるでしょう。

まとめ

賃貸のロフト付き物件は、「収納が増える」「天井が高く開放的」「空間を分けられる」といった数多くのメリットがある一方で、「夏は暑く冬は寒い」「はしごの上り下りが面倒」「掃除が大変」といった無視できないデメリットも併せ持つ、非常に特徴的な物件です。

ロフト付き物件で後悔するかしないかは、最終的にあなたのライフスタイル、価値観、そして性格に合っているかどうかにかかっています。荷物が多く、空間にメリハリをつけたい人、天井の高い開放感を愛する人にとっては、ロフトは生活を豊かにする最高のボーナススペースとなり得ます。しかし、面倒くさがりな人や、安全性に少しでも不安を感じる人、小さな子どもやペットと暮らす人にとっては、後悔の原因になる可能性が高いでしょう。

もしロフト付き物件を検討するなら、この記事で紹介した内見時の6つのチェックポイント(①はしご・階段、②広さ・高さ、③設備、④エアコン、⑤窓、⑥手すり)を必ず自分の目で確認し、実際の使い勝手をシミュレーションすることが不可欠です。そして、暑さ対策のサーキュレーターや、掃除を楽にするコードレス掃除機など、デメリットを解消するための工夫を事前に行うことで、ロフトの快適性は格段に向上します。

最終的に、ロフトは単なる物置にも、寝室にも、書斎にも、趣味の空間にもなり得る、可能性に満ちた場所です。この記事が、あなたがロフト付き物件の特性を深く理解し、「自分にとって本当に価値ある空間か」を見極めるための一助となれば幸いです。後悔のない、理想の物件選びを実現してください。