オフィスビルは、都市の景観を形成し、経済活動の拠点となる重要な社会インフラです。普段、私たちが何気なく利用しているオフィスビルも、その裏では非常に複雑で長期間にわたる「開発事業」が存在します。この事業は、単に建物を建設するだけにとどまらず、都市計画、金融、法律、マーケティング、建築技術といった多様な専門知識が結集する壮大なプロジェクトです。

オフィスビル開発のプロセスを理解することは、不動産業界関係者だけでなく、ビルへの入居を検討するテナント企業、不動産投資に関心のある個人や法人、さらには都市の未来に関心を持つすべての人々にとって有益な知識となります。開発の全体像を把握することで、ビルの価値を多角的に評価する視点や、プロジェクトが直面する課題、そして今後のオフィスのあり方を深く理解できます。

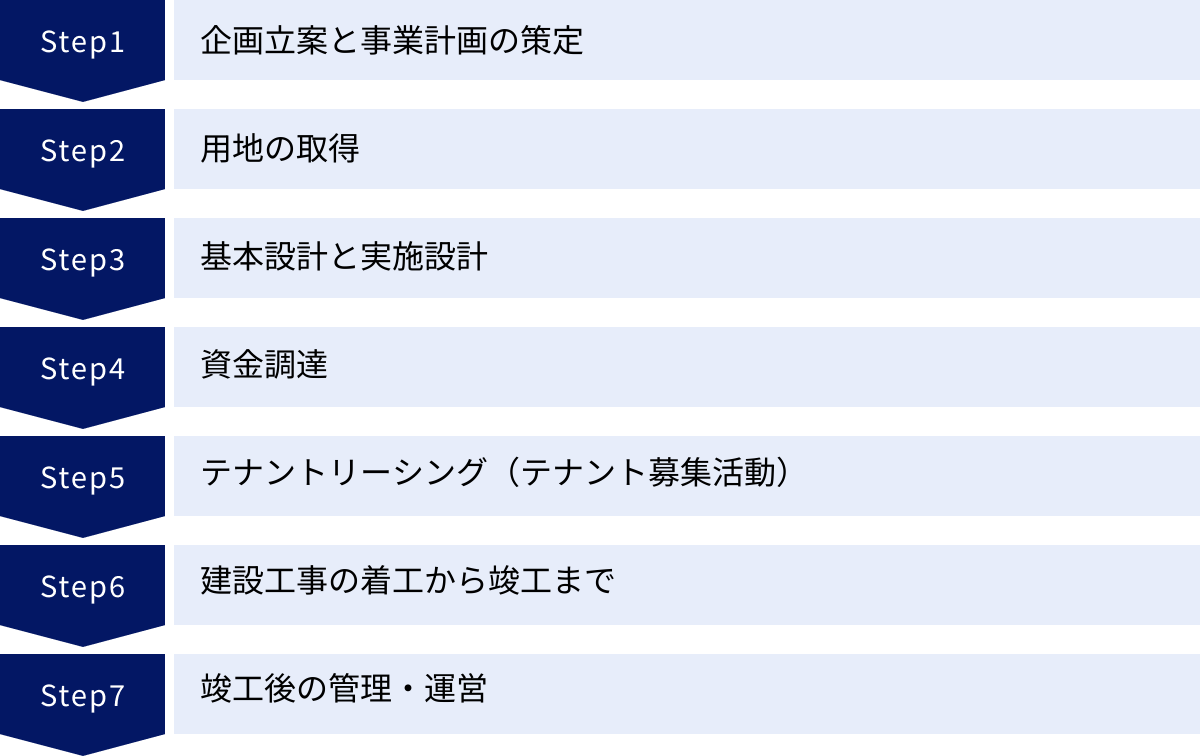

この記事では、オフィスビル開発の基本的な概念から、企画立案、用地取得、設計、建設、そして竣工後の運営管理に至るまでの一連の事業フローを7つのステップに分けて詳細に解説します。また、開発を成功に導くためのポイント、直面する課題、そして環境性能や働き方の多様化といった未来の動向についても網羅的に掘り下げていきます。

目次

オフィスビル開発とは

オフィスビル開発とは、オフィスとしての利用を主目的とする建物を建設し、それをテナントに賃貸または分譲することによって収益を得る一連の事業活動を指します。この活動は、単に物理的な建築物を建てる行為に留まりません。その本質は、土地という資産の価値を最大限に引き出し、社会・経済のニーズに応える空間を創出し、長期的な事業として成立させることにあります。

具体的には、どの場所に、どのような規模・コンセプトのビルを建てるかという企画立案から始まり、事業性を評価するための市場調査、プロジェクトの資金調達、用地の取得、建築家や建設会社との協業による設計・建設、そして完成したビルに入居するテナントを募集するリーシング活動、さらには竣工後のビルの維持管理・運営まで、非常に多岐にわたるプロセスを含みます。

この壮大なプロジェクトを推進する中心的な役割を担うのが「デベロッパー」です。デベロッパーは、プロジェクトの司令塔として、事業全体の方向性を定め、関係する多くの専門家(設計事務所、ゼネコン、金融機関、弁護士、不動産仲介会社など)をまとめ上げ、事業を成功へと導きます。そのため、オフィスビル開発は、不動産、金融、建築、法律など、様々な分野の知見が求められる総合的な事業といえるでしょう。

デベロッパーとゼネコンの役割の違い

オフィスビル開発プロジェクトにおいて、中心的な役割を果たす二つの存在が「デベロッパー」と「ゼネコン」です。両者は協力関係にありますが、その役割と責任範囲は明確に異なります。この違いを理解することは、開発事業の全体像を掴む上で非常に重要です。

デベロッパー(Developer)は、オフィスビル開発事業の「事業主」であり、プロジェクト全体の企画・推進者です。彼らの仕事は、白紙の状態から「ここに、このようなオフィスビルを建てれば事業として成功するのではないか」というアイデアを構想することから始まります。デベロッパーは、事業の最初から最後まで、そして竣工後も関わり続け、事業全体の採算性や成否に対する最終的な責任を負います。

一方、ゼネコン(General Contractor)は、「総合建設業者」を意味し、デベロッパーから建設工事を請け負う専門家集団です。彼らの主な役割は、設計図書(設計図や仕様書)に基づいて、安全、品質、工程、コストを管理しながら、実際に建物を建設することです。ゼネコンは、建築、土木、電気、空調、衛生など、建設に関わるあらゆる専門工事を統括し、プロジェクトを物理的に完成させる責任を担います。

両者の役割の違いをより明確にするために、以下の表にまとめます。

| 比較項目 | デベロッパー | ゼネコン(総合建設業者) |

|---|---|---|

| 役割 | 事業の企画・推進者(事業主) | 建設工事の請負・施工者 |

| 主な業務 | 企画立案、市場調査、事業収支計画策定、用地取得、資金調達、設計者選定、テナントリーシング、竣工後の運営管理 | 施工計画策定、見積作成、建設工事の実施、品質管理、工程管理、安全管理、コスト管理、下請専門工事業者の統括 |

| 関わるフェーズ | 事業の構想段階から竣工後の運営まで、プロジェクトの全期間 | 主に設計完了後、建設工事の着工から竣工・引き渡しまで |

| 利益の源泉 | ビルの賃料収入や売却益など、事業全体の成功による収益 | 建設工事の請負代金(工事費と利益) |

| 負うリスク | 事業リスク(空室リスク、賃料下落リスク、金利変動リスクなど) | 工事リスク(労災事故、工期遅延、品質問題など) |

| 視点 | 「どのようなビルを建てれば儲かるか、社会に価値を提供できるか」という事業的・投資的視点 | 「設計図をいかにして安全かつ効率的に、高品質な建物として実現するか」という技術的・管理的視点 |

具体的なシナリオで考えてみましょう。

あるデベロッパーが、都心のあるエリアで「これからの働き方に対応した、環境性能の高いウェルネスオフィス」というコンセプトを立案したとします。デベロッパーはまず、市場調査を行い、事業化が可能かを判断します。そして、事業計画書を作成して金融機関から融資を取り付け、候補地を取得します。次に、コンセプトを実現できる優れた建築家(設計事務所)を選定し、基本設計・実施設計を進めます。

設計が固まった段階で、デベロッパーは複数のゼネコンに声をかけ、見積もりを依頼します(入札)。各ゼネコンは、提示された設計図書を基に、自社の技術力やコスト競争力をアピールする提案と見積もりを提出します。デベロッパーは、価格だけでなく、技術力、実績、提案内容などを総合的に評価し、最も適したゼネコンを選定して工事請負契約を結びます。

契約後、ゼネコンは現場事務所を設置し、多数の専門工事業者(サブコン)を束ねて建設工事を開始します。工事期間中、デベロッパーは設計事務所などと共に、工事が設計図通りに、かつ計画された品質で進んでいるかを定期的に確認(監理)します。そして建物が完成(竣工)すると、ゼネコンからデベロッパーへ建物が引き渡され、ゼネコンの主たる役割はここで完了します。一方、デベロッパーの仕事はまだ続きます。竣工前から進めていたテナントとの契約を完了させ、入居後のビル管理・運営へとフェーズを移していくのです。

このように、デベロッパーがプロジェクトの「頭脳」や「司令塔」だとすれば、ゼネコンは「手足」や「実行部隊」に例えることができます。 両者がそれぞれの専門性を発揮し、緊密に連携することで、初めて一つのオフィスビルが完成し、事業として動き出すのです。

オフィスビル開発の主な種類

オフィスビル開発と一言でいっても、その手法は一つではありません。土地の状況や都市の文脈、事業戦略に応じて、いくつかの種類に分類されます。ここでは、代表的な3つの開発手法「新規開発」「再開発」「用途変更(コンバージョン)」について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

新規開発

新規開発とは、主に更地や駐車場、工場の跡地といった未利用の土地に、新たにオフィスビルを建設する最もオーソドックスな開発手法です。都市の郊外や、これまであまり開発が進んでいなかったエリアで新たに行われる大規模なプロジェクトなどがこれに該当します。

メリット:

- 設計の自由度が最も高い: 既存の建物の制約がないため、デベロッパーや建築家はゼロベースで理想のビルを構想できます。最新の建築技術、環境性能基準(ZEBなど)、多様な働き方に対応したフロアプランなど、時代の要請に応じた最先端のオフィスビルを実現しやすいのが最大の強みです。

- ブランディング効果: 真新しい土地に象徴的なビルを建設することで、そのビル自体がエリアのランドマークとなり、デベロッパーや主要テナントのブランドイメージを大きく向上させることができます。

- 効率的な空間設計: 動線計画や設備配置などを最適化できるため、無駄のない効率的な空間利用が可能となり、収益性(レンタブル比:延床面積に対する収益部分の面積割合)を高めやすくなります。

デメリット:

- 用地取得の困難さとコスト: 特に都心部では、まとまった規模の未利用地を見つけること自体が難しく、取得できたとしても地価が高騰しているため、初期投資が非常に大きくなります。

- インフラ整備の必要性: 周辺に道路や上下水道、電力などのインフラが未整備の場合、開発事業者がそれらの整備コストを一部負担する必要が生じることがあります。

- 許認可プロセスに時間がかかる: 新たな建物を建設するため、建築確認申請をはじめとする各種行政手続きに時間がかかる傾向があります。また、周辺住民への説明や合意形成が必要になる場合もあります。

具体例としては、郊外の広大な土地に、複数のオフィス棟、商業施設、緑地などを一体的に整備する複合開発プロジェクトや、地方都市の駅前に、新たなビジネス拠点として高層オフィスビルを建設するケースなどが挙げられます。

再開発

再開発とは、既存の老朽化したビルや、細分化された土地に密集する複数の小規模な建物を解体・集約し、一体的な敷地として新たに大規模なオフィスビルや複合施設を建設する手法です。特に、成熟した都市の中心部で、土地の高度利用や都市機能の更新、防災性の向上などを目的に行われます。

メリット:

- 都心の一等地での開発が可能: 新規開発の用地が枯渇している都心部において、既存のストックを更新することで、交通利便性の高い一等地で大規模な開発事業を実現できます。

- 都市機能の向上と地域貢献: 古い建物を耐震性や防災性能の高い最新のビルに建て替えることで、街全体の安全性を高めます。また、公開空地(広場など)を設けることで、地域に賑わいや憩いの場を提供し、都市環境の改善に貢献できます。

- 容積率の緩和などの優遇措置: 「市街地再開発事業」などの都市計画制度を活用する場合、特定の条件を満たすことで、本来の規定よりも高い容積率(延床面積を増やすこと)が認められるなど、行政からの優遇措置を受けられる可能性があります。これにより、事業の収益性を高めることができます。

デメリット:

- 権利関係の複雑さと合意形成の困難さ: 再開発の最大のハードルは、多数の地権者や借家人との交渉です。それぞれの利害が複雑に絡み合うため、全員の合意を形成するまでには、非常に長い年月と多大な労力を要します。プロジェクトが途中で頓挫するリスクも少なくありません。

- 既存建物の解体コストとアスベストなどの問題: 新規開発にはない、既存建物の解体費用が発生します。また、古い建物の場合、アスベスト(石綿)などの有害物質が含まれている可能性があり、その除去には専門的な対応と追加のコストが必要となります。

- 事業期間の長期化: 権利調整から設計、解体、建設に至るまで、プロセスが複雑であるため、事業期間が10年以上に及ぶことも珍しくありません。

具体例としては、東京の丸の内や大手町、渋谷などで見られるような、駅前の雑多なビル群を一体的に建て替えて、超高層のオフィス・商業複合ビルを誕生させるプロジェクトが典型的な再開発です。

用途変更(コンバージョン)

用途変更(コンバージョン)とは、オフィス以外の用途で使われていた既存の建物(例:倉庫、ホテル、商業施設、百貨店など)を、大規模な改修(リノベーション)によってオフィスビルへと生まれ変わらせる手法です。新築や再開発とは異なり、既存の建物の「骨格(構造躯体)」を活かす点が特徴です。

メリット:

- コストと工期の削減: 新築に比べて、解体工事や基礎工事、躯体工事が不要または最小限で済むため、一般的に建設コストを抑え、工期を短縮できます。これにより、事業の初期投資を圧縮し、より早く収益化を開始できる可能性があります。

- 環境負荷の低減(サステナビリティ): 既存の建物を再利用するため、解体に伴う大量の建設廃棄物の発生を抑制し、新たな建設資材の使用も削減できます。スクラップ&ビルドからの脱却として、SDGsや脱炭素の観点からも注目されています。

- 独自性のある空間価値の創出: 元の建物の特徴(例えば、倉庫の高い天井高やレンガの壁、ホテルの特徴的なファサードなど)をデザインに活かすことで、新築の画一的なオフィスビルにはない、ユニークで魅力的な空間を創り出すことができます。これが、クリエイティブ系の企業などを惹きつける付加価値となります。

デメリット:

- 既存建物の構造的な制約: 設計の自由度は低く、既存の柱や梁の位置、天井の高さ、窓の大きさや配置などに縛られます。現代のオフィスに求められるスペック(OAフロアの設置、十分な電気容量、効率的な空調システムなど)を満たすために、想定以上の追加工事やコストが必要になることがあります。

- 法規制への適合: 建物の用途を変更する際には、現在の建築基準法や消防法に適合させる必要があります。特に、耐震基準や避難安全基準を満たすための補強工事が大掛かりになるケースも少なくありません。

- 隠れた瑕疵(かし)のリスク: 解体・改修を進める中で、図面にはない構造上の問題や、予期せぬ設備の老朽化、雨漏りといった「隠れた瑕疵」が発見されるリスクがあります。

具体例としては、歴史的な価値のある銀行の建物を保存しながら内部を最新のオフィスに改修するケースや、物流拠点の変化で使われなくなった湾岸エリアの倉庫を、開放的なクリエイターズオフィスにコンバージョンするプロジェクトなどが挙げられます。

これら3つの手法は、それぞれに一長一短があり、どの手法を選択するかは、立地の特性、事業目標、資金計画、そしてデベロッパーの戦略によって総合的に判断されます。

| 開発手法 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 新規開発 | 未利用地に新たにビルを建設 | 設計の自由度が高い、最新技術の導入が容易、ブランディング効果 | 用地取得が困難、初期投資が大きい、インフラ整備が必要な場合がある |

| 再開発 | 既存の老朽化した建物を解体・集約して建設 | 都心の一等地で可能、都市機能の更新に貢献、容積率緩和などの優遇措置 | 権利関係が複雑、合意形成が困難、事業期間が長期化しやすい |

| 用途変更 | 既存の別用途の建物をオフィスに改修 | コスト・工期の削減、環境負荷の低減、独自性のある空間創出 | 構造上の制約が多い、法規制への適合コスト、隠れた瑕疵のリスク |

オフィスビル開発の事業フロー7ステップ

オフィスビル開発は、一つのアイデアが壮大な建築物として結実し、事業として軌道に乗るまで、数年から十数年という長い歳月を要する複雑なプロセスです。このプロセスは、大きく7つのステップに分けることができます。ここでは、企画の誕生から竣工後の運営まで、それぞれのステップで何が行われるのかを具体的に見ていきましょう。

① 企画立案と事業計画の策定

すべてのオフィスビル開発は、この「企画立案」から始まります。 ここはプロジェクトの原点であり、その後のすべてのステップの方向性を決定づける最も重要なフェーズです。デベロッパーは、漠然とした土地の情報や社会のニーズから、具体的な事業の種を見つけ出し、それがビジネスとして成立するかどうかを慎重に見極めます。このステップは、さらに3つの詳細な活動に分解されます。

市場調査・分析

まず行われるのが、徹底的な市場調査(マーケティングリサーチ)です。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて事業の可能性を分析します。

- マクロ分析: 国や都市全体の経済動向、金利の推移、企業の設備投資意欲、オフィスワーカー人口の増減予測など、大きな視点での市場環境を把握します。

-

- ミクロ分析(エリア分析): 開発候補地周辺のオフィス賃料相場、空室率の推移、将来的な賃料の予測、新規供給予定の競合ビルの情報などを詳細に調査します。また、交通の利便性(最寄り駅からの距離、複数路線の利用可否)、周辺の商業施設や飲食店の充実度、地域の将来性(再開発計画の有無など)といった、立地特性も評価します。

- テナント需要分析: どのような業種の企業がそのエリアに集まっているのか、どのような規模(面積)のオフィスを求めているのか、テナントが重視する設備やサービスは何か、といった具体的なテナントニーズを分析します。

これらの調査を通じて、「このエリアには、これくらいの賃料で、こういう特徴を持つオフィスビルの需要が見込める」という仮説を立てます。

コンセプト設定

市場調査の結果を踏まえ、開発するオフィスビルの「コンセプト」を明確に定義します。 コンセプトは、プロジェクトの個性や競争力を決定づける設計思想であり、建築家やテナント、投資家など、すべてのステークホルダーにプロジェクトの価値を伝えるための核となるものです。

- ターゲットテナント: 誰にこのビルを使ってもらいたいのかを具体的に設定します。例えば、「グローバル企業の本社」「急成長中のIT・スタートアップ企業」「弁護士や会計士などの専門家(士業)」など、ターゲットを絞ることで、必要な機能やデザインの方向性が定まります。

- ビルのグレード: オフィスの品質や仕様をどのレベルにするかを決定します。一般的に、立地、規模、築年数、設備仕様などによって、Aクラス、Bクラスといったグレードに分類されます。最高級の設備を備えたハイグレードビルを目指すのか、コストパフォーマンスを重視したスタンダードなビルを目指すのかを決めます。

- 付加価値: 競合ビルとの差別化を図るための「売り」を考えます。例えば、「LEEDやZEBといった環境認証を取得したサステナブルビル」「最新のITインフラとセキュリティを備えたスマートビル」「入居者の健康を促進するウェルネス施設(ジム、緑豊かなラウンジなど)を併設したビル」など、独自の価値を創造します。

このコンセプトが、後の設計、リーシング活動、プロモーション戦略のすべての判断基準となります。

事業収支計画の作成

コンセプトが固まったら、それが財務的に成り立つかどうかを検証するための「事業収支計画」を作成します。 これは、プロジェクトの採算性をシミュレーションする、いわば事業の設計図です。

- 収入の予測: テナントから得られる賃料収入を予測します。周辺の賃料相場や設定したビルのグレードを基に想定賃料を定め、満室になるまでの期間(リーシング期間)や、将来の空室率なども考慮に入れて、長期的なキャッシュフローを計算します。

- 支出(コスト)の試算: プロジェクトにかかるあらゆるコストを洗い出します。

- 開発コスト(イニシャルコスト): 土地取得費、設計料、建設工事費、許認可申請費用、登記費用など。

- 運営コスト(ランニングコスト): 竣工後の管理委託費、清掃・警備費、水道光熱費、固定資産税・都市計画税、長期修繕のための積立金など。

- 資金調達コスト: 借入金の金利など。

- 収益性の評価: 収入と支出を比較し、投資利回り(ROI、NOI利回りなど)、内部収益率(IRR)、投資回収期間などを算出して、事業の採算性を評価します。金融機関からの融資や投資家からの出資を募る際の、最も重要な判断材料となります。金利の上昇や空室率の悪化といったネガティブなシナリオを想定したストレステストも行い、事業のリスク許容度を測ります。

この3つのプロセスを経て、具体的で実現可能性の高い事業計画が策定されて初めて、プロジェクトは次のステップへと進むことができます。

② 用地の取得

事業計画にゴーサインが出たら、次に行うのがプロジェクトの基盤となる「用地の取得」です。デベロッパーは、企画段階で目星をつけていた土地を正式に確保します。

取得方法は様々です。

- 相対取引: 土地の所有者と直接交渉して購入します。

- 入札: 国や地方公共団体、企業などが所有する土地の売却入札に参加します。

- 借地: 土地を購入するのではなく、地主から一定期間土地を借りてビルを建設します(定期借地権)。初期投資を抑えられるメリットがあります。

用地取得は、単に売買契約を結ぶだけではありません。契約前に、法務・物理の両面から徹底的なデューデリジェンス(詳細調査)が行われます。

- 権利関係の調査: 登記簿謄本を取り寄せ、所有権の所在、抵当権や地上権などの権利設定の有無を確認します。複雑な権利関係は、将来的なトラブルの原因となります。

- 法規制の調査: その土地にどのような建物を、どのくらいの規模で建てられるかを規定する法律(都市計画法、建築基準法など)を詳細に確認します。用途地域、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、高さ制限、日影規制などをチェックし、事業計画で想定した規模のビルが建設可能かを最終判断します。

- 物理的状況の調査: 地盤の強度を調べる地盤調査や、土地に有害物質が含まれていないかを確認する土壌汚染調査を行います。もし軟弱地盤や土壌汚染が発見されれば、対策に多額の追加コストと時間が必要となり、事業計画そのものを見直さなければならない場合もあります。

これらの調査をクリアして初めて、土地の売買契約が締結され、プロジェクトは確固たる土台を得るのです。

③ 基本設計と実施設計

用地が確保されると、プロジェクトは建築家や設計事務所が主役となる「設計」フェーズへと移行します。設計は、事業計画で描いたコンセプトを具体的な建物の形にしていく重要なプロセスであり、「基本設計」と「実施設計」の二段階に分かれています。

基本設計

基本設計は、建物の骨格と全体像を決定するフェーズです。デベロッパーと建築家が密にコミュニケーションを取りながら、企画で定めたコンセプトを建築言語に翻訳していきます。

- 配置計画: 敷地に対して建物をどのように配置するか、アプローチや公開空地(広場)をどこに設けるかを決定します。

- 平面計画: 各階のフロアプランを作成します。オフィスの執務スペース、コア(エレベーター、階段、トイレなど)の位置、エントランスホールのデザインなどを検討し、使いやすさや効率性を追求します。

- 立面・断面計画: 建物の外観デザインや高さを決定します。周辺の景観との調和や、ビルの象徴性を考慮します。

- 構造計画: 建物の安全性を支える骨組み(構造形式)を決定します。鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などから、建物の規模やデザイン、コストに応じて最適なものを選択します。耐震性や耐風性もこの段階で検討されます。

- 設備計画: 空調、照明、電気、給排水、防災設備などの基本的なシステムを決定します。省エネルギー性能や快適性を左右する重要な要素です。

この基本設計の成果物として、基本設計図書(配置図、各階平面図、立面図、断面図など)が作成されます。また、この図面を基に、より精度の高い概算工事費が算出され、事業収支計画の再検証が行われます。

実施設計

実施設計は、基本設計で決定した内容を基に、実際に建設工事を行うための詳細な設計図書を作成するフェーズです。この図面は、ゼネコンへの見積もり依頼や、役所への建築確認申請に使われる、極めて重要なものです。

- 意匠設計図: 建物の内外装のデザイン、間取り、使用する材料(床、壁、天井の仕上げ材など)の色や品番まで、詳細な情報を図面に落とし込みます。

- 構造設計図: 柱や梁の寸法、鉄骨の接合方法、基礎の形状など、建物の構造に関する詳細な計算と図面を作成します。

- 設備設計図: 空調ダクトの経路、コンセントや照明器具の正確な位置、配管の種類や太さなど、あらゆる設備機器の仕様と配置を詳細に決定します。

実施設計図書は、数百枚から数千枚に及ぶこともあり、まさに「建物の作り方の説明書」と言えます。この図書の完成度が高いほど、後の建設工事がスムーズに進み、品質も確保されやすくなります。

④ 資金調達

設計と並行して、または設計がある程度固まった段階で、プロジェクトに必要な巨額の資金を調達する活動が本格化します。 多くのオフィスビル開発では、デベロッパーの自己資金だけで全額を賄うことは稀で、外部からの資金調達が不可欠です。

- コーポレートファイナンス: デベロッパー企業自体の信用力を基に、金融機関から融資を受ける方法です。

- プロジェクトファイナンス: 事業(プロジェクト)そのものの将来の収益性(キャッシュフロー)を担保に、金融機関から融資を受ける方法です。事業の独立性が高く、デベロッパー本体の財務状況から切り離して資金調達ができます。この場合、ステップ①で作成した精緻な事業収支計画が、融資判断の生命線となります。

- 不動産証券化: プロジェクトをSPC(特別目的会社)に移し、そのSPCが投資家から出資を募ったり、不動産投資信託(J-REIT)として市場に上場したりする方法です。多くの投資家から小口で資金を集めることができます。

- 共同事業(ジョイントベンチャー): 他のデベロッパーや機関投資家などと共同で事業体を設立し、リスクと資金を分担する方法です。

どの手法を選択するかは、プロジェクトの規模、リスク、デベロッパーの財務戦略によって決まります。いずれにせよ、説得力のある事業計画と、プロジェクトの将来性を明確に示すことが、資金調達を成功させる鍵となります。

⑤ テナントリーシング(テナント募集活動)

テナントリーシングとは、建設するオフィスビルに入居してくれるテナント企業を募集し、賃貸借契約を締結する活動のことです。この活動は、ビルが完成してから始めるのではなく、一般的に工事の着工前後、竣工の1年~2年前から開始されます(プレリーシング)。

プレリーシングには、以下のような重要な目的があります。

- 事業リスクの低減: 竣工前にテナントの内定を得ることで、完成後の空室リスクを低減し、収入の目処を立てることができます。これは金融機関からの融資条件となることも多く、事業の安定性を確保する上で極めて重要です。

- アンカーテナントの確保: ビルの主要なフロアを借りる「核」となるテナント(アンカーテナント)を早期に確保できると、その企業の知名度や信用力が、他のテナントを呼び込む強力な磁石となります。

- テナントニーズの反映: プレリーシングの段階であれば、特定のテナントの要望に応じて、内装の仕様などをある程度カスタマイズすることが可能な場合があります。

リーシング活動は、デベロッパーの専門チームや、外部の不動産仲介会社(リーシングブローカー)と連携して行われます。完成予想CGパースやVR(仮想現実)を活用した内覧、詳細なパンフレットの作成、ターゲット企業へのダイレクトアプローチなど、様々な手法を駆使してビルの魅力を伝え、テナント誘致を進めます。

⑥ 建設工事の着工から竣工まで

実施設計が完了し、建築確認の許可が下り、資金調達とゼネコンの選定も終わると、いよいよプロジェクトは物理的な形を作り出す「建設工事」のフェーズに入ります。

工事は一般的に以下の流れで進みます。

- 地鎮祭・着工: 工事の安全を祈願する地鎮祭を行い、工事を開始します。

- 準備工事・山留め・根切り: 建設機械の搬入路を確保し、敷地の周囲を固めて(山留め)、建物の基礎を作るために土を掘削します(根切り)。

- 基礎工事: 建物の全重量を支える、最も重要な基礎部分をコンクリートで築きます。

- 躯体工事: 建物の骨格となる柱、梁、床などを組み立てていきます。鉄骨をクレーンで吊り上げて組み立てる「鉄骨建方」は、工事の中でも象徴的な工程です。

- 内外装工事・設備工事: 躯体ができあがると、外壁の取り付け、窓ガラスの設置、内装の仕上げ(壁、床、天井)、そして空調・電気・給排水などの設備配管・配線工事が並行して進められます。

- 外構工事: 建物の周囲の舗装、植栽、駐車場の整備などを行います。

- 竣工・検査: すべての工事が完了すると「竣工」となります。その後、消防署や特定行政庁などによる法的な検査を受け、合格すると「検査済証」が交付され、建物として使用できるようになります。

この間、デベロッパーは、設計図通りに品質が確保されているか、工程に遅れはないかなどを確認する「監理」の役割を担います(通常は設計事務所に委託)。ゼネコンとの定例会議などを通じて、プロジェクトの進捗を厳しく管理していきます。

⑦ 竣工後の管理・運営

建物が完成し、テナントが入居を開始した後も、デベロッパーの仕事は終わりません。むしろ、ここからが投資を回収し、長期的に収益を生み出す本番のフェーズです。この竣工後のビルの管理・運営業務は「プロパティマネジメント(PM)」と呼ばれ、専門の管理会社に委託されることが一般的です。

PMの主な業務は以下の通りです。

- テナント管理: 賃料の請求・回収、契約更新の手続き、入居中のテナントからの要望やクレームへの対応など。

- 建物維持管理(ビルメンテナンス): 日常的な清掃、警備、設備の保守点検、法定点検の実施など、ビルの物理的な状態を良好に保ちます。

- リーシングマネジメント: 空室が出た際の新たなテナント募集活動。

- レポーティング: ビルの収支状況や稼働率などをまとめ、オーナーであるデベロッパーや投資家に定期的に報告します。

- 大規模修繕計画: 将来的に必要となる外壁の補修や設備の更新など、長期的な視点での修繕計画を立案し、そのための資金を積み立てます。

質の高いプロパティマネジメントは、テナントの満足度を高め、退去率を低く抑え、ビルの資産価値を長期的に維持・向上させる上で不可欠な要素です。 これら7つのステップを経て、一つのオフィスビル開発事業は完遂され、都市の中でその役割を果たし続けていくのです。

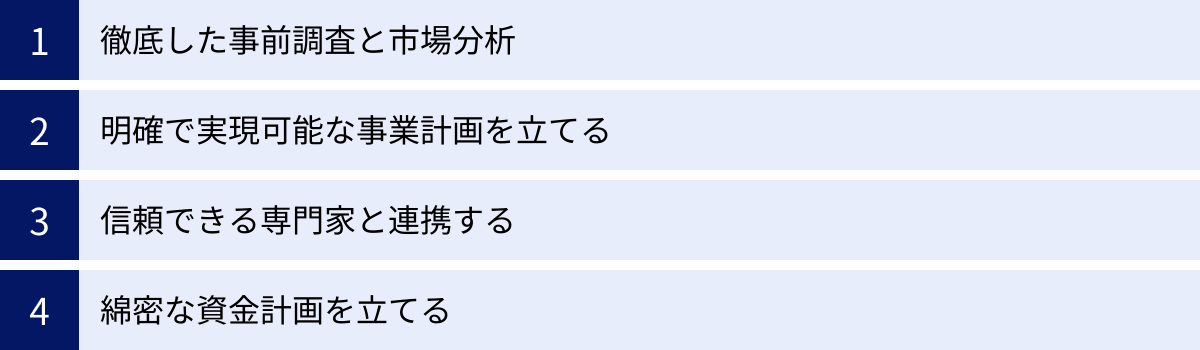

オフィスビル開発を成功させるためのポイント

オフィスビル開発は、莫大な資金と長い時間を要するハイリスク・ハイリターンな事業です。成功を収めるためには、運や偶然に頼るのではなく、戦略的かつ緻密な計画と実行が不可欠です。ここでは、プロジェクトの成功確率を飛躍的に高めるための4つの重要なポイントを解説します。

徹底した事前調査と市場分析

オフィスビル開発の成否は、プロジェクトが動き出す前の「事前調査」の質で、その大半が決まると言っても過言ではありません。ステップ①で触れた市場調査・分析を、いかに徹底的に、多角的に行えるかが成功の礎となります。

- データの網羅性と客観性: 賃料相場や空室率といった基本的なデータはもちろん、地域の人口動態、交通インフラの整備計画、企業の進出・撤退動向、近隣の再開発計画など、入手可能なあらゆる情報を収集・分析することが重要です。特定の情報源に偏らず、公的機関の統計データ、不動産リサーチ会社のレポート、現地のヒアリング情報などを組み合わせ、客観的な視点で市場を捉える必要があります。

- 需要の「質」を見極める: 単に「オフィス需要がある」と捉えるだけでなく、「どのようなテナントが、どのような広さ・仕様・賃料水準のオフィスを求めているのか」という需要の「質」を深く洞察することが求められます。例えば、IT企業であれば拡張性や電源容量が、外資系企業であれば高いセキュリティやBCP(事業継続計画)対応が重視されるかもしれません。ターゲットとするテナントの解像度を上げることが、的確なコンセプト設定につながります。

- 将来予測の視点: 現在の市況が良いからといって、将来も安泰とは限りません。数年後の竣工時に、経済状況や働き方がどのように変化しているかを予測する視点が不可欠です。リモートワークの浸透度、新たな産業の勃興、競合となる新規供給ビルの影響など、未来の不確実性を織り込んだ分析が求められます。

「神は細部に宿る」という言葉の通り、細部にわたる徹底した調査と分析が、根拠の強い事業計画を生み出し、プロジェクトを成功へと導く羅針盤となるのです。

明確で実現可能な事業計画を立てる

事前調査で得られた洞察を基に、「誰に、どのような価値を提供し、どうやって収益を上げるのか」という事業の骨格を、明確かつ実現可能な計画に落とし込むことが重要です。

- コンセプトの一貫性: 「環境性能」をコンセプトにするのであれば、設計における省エネ設備の採用だけでなく、建設時の資材選定、竣工後のグリーン電力の導入、テナントへの啓蒙活動まで、すべてが一貫している必要があります。コンセプトが明確で一貫しているビルは、メッセージ性が強く、テナントや投資家に対して訴求力が高まります。

- 現実的な収支計画: 事業収支計画は、希望的観測ではなく、現実的な数値に基づいて作成されなければなりません。想定賃料を過度に高く設定したり、空室率を低く見積もりすぎたりすると、計画そのものが破綻します。むしろ、複数のシナリオを想定することが重要です。

- ベストシナリオ: 計画通りにリーシングが進み、高い賃料で満室稼働した場合。

- ベースシナリオ: 最も可能性の高い、現実的なシナリオ。

- ワーストシナリオ: 金利の上昇、景気後退による空室率の悪化、予期せぬコスト増など、ネガティブな事象が重なった場合でも事業が継続可能かを検証するストレステストが不可欠です。このストレステストをクリアできる計画こそが、真に「実現可能」な事業計画と言えます。

- 柔軟性と見直しのプロセス: 事業計画は一度作ったら終わりではありません。設計の進行、建設コストの変動、市場環境の変化などに応じて、計画を柔軟に見直していくプロセスをあらかじめ組み込んでおくことが、予期せぬ事態への対応力を高めます。

信頼できる専門家と連携する

オフィスビル開発は、デベロッパー一社で完結できる事業ではありません。その成功は、いかにして優秀で信頼できるパートナー(専門家)とチームを組めるかにかかっています。

- 建築家・設計事務所: プロジェクトのコンセプトを理解し、それを創造的かつ機能的な建築デザインに昇華させてくれるパートナーです。デザイン力だけでなく、コスト管理能力や、各種法規制に関する知見も重要になります。

- ゼネコン(総合建設業者): 設計図を高品質な建物として実現する実行部隊です。価格の安さだけでなく、技術力、安全管理体制、過去の実績、そしてデベロッパーとの円滑なコミュニケーション能力を総合的に評価して選定する必要があります。

- プロパティマネジメント会社: 竣工後のビルの価値を維持・向上させる重要なパートナーです。テナント対応力、建物の維持管理ノウハウ、リーシング力を事前にしっかりと見極めることが重要です。

- その他の専門家: 上記以外にも、資金調達を支援する金融機関、複雑な権利関係や契約を扱う弁護士、税務戦略を立案する税理士・会計士、市場調査を専門に行うリサーチ会社など、各分野のプロフェッショナルとの強力なネットワークがプロジェクトを支えます。

デベロッパーの最も重要な役割の一つは、これらの多様な専門家を適切に選定し、プロジェクトの共通目標に向かって一つのチームとしてまとめ上げるオーケストラの指揮者のような役割を果たすことです。 パートナー選定の失敗は、プロジェクト全体の失敗に直結しかねません。

綿密な資金計画を立てる

事業の血液ともいえる「資金」の計画は、プロジェクトの生命線を握ります。単に総額を確保するだけでなく、キャッシュフローを精緻に管理し、不測の事態に備えることが極めて重要です。

- 適切な資金調達方法の選択: プロジェクトの特性やデベロッパーの財務状況に応じて、プロジェクトファイナンス、不動産証券化など、最適な資金調達スキームを構築します。金利タイプ(固定か変動か)や返済期間なども、将来の金利変動リスクを考慮して慎重に決定する必要があります。

- 予備費(コンティンジェンシー)の設定: どんなに緻密な計画を立てても、予期せぬ問題は発生するものです。例えば、建設中の地中障害物の発見、資材価格の急騰、設計変更による追加工事などです。こうした不測の事態に対応するため、総事業費の中に一定割合の「予備費」をあらかじめ計上しておくことが、プロジェクトを途中で頓挫させないための重要なリスク管理策となります。

- キャッシュフロー管理: 開発期間中は、土地代金の支払い、設計料の支払い、建設会社への中間金の支払いなど、多額の資金が継続的に流出します。一方で、賃料収入が入ってくるのは竣工後です。この間の資金繰りをショートさせないよう、いつ、いくらの支出があり、いつ、資金調達が実行されるのかを時系列で詳細に管理するキャッシュフロー計画が不可欠です。

これらのポイントを確実に押さえることで、オフィスビル開発という複雑でリスクの高い事業を、成功へと導く確かな道筋を描くことができるのです。

オフィスビル開発が直面する課題

華やかに見えるオフィスビル開発の世界ですが、その裏では多くの深刻な課題に直面しています。これらの課題は、プロジェクトの採算性を悪化させ、計画の遅延や見直しを余儀なくさせる要因となり得ます。ここでは、現代のオフィスビル開発が直面する3つの主要な課題について掘り下げます。

建築コストの高騰

近年、オフィスビル開発における最大の懸念事項の一つが、建築コストの継続的な高騰です。これは複数の要因が複雑に絡み合って発生しており、デベロッパーの事業収支を直接的に圧迫しています。

- 建設資材価格の上昇: ビルの骨格となる鉄骨や、基礎・躯体に使われるセメント、コンクリートなどの基幹資材の価格が世界的に上昇しています。これは、新興国の需要拡大や、生産国のエネルギー価格高騰などが背景にあります。また、ウクライナ情勢などの地政学リスクは、木材(ウッドショック)やエネルギー供給網に影響を与え、さらなる価格上昇圧力となっています。

- エネルギー価格の高騰と円安: 原油価格の上昇は、建設資材の製造・輸送コストを押し上げます。また、近年の急速な円安は、輸入に頼る多くの資材やエネルギーの価格を国内でさらに引き上げる要因となっており、デベロッパーのコスト負担を増大させています。

- 建物の高機能化・高度化: テナントや投資家から求められるビルのスペックが年々向上していることも、コスト増の一因です。高い耐震性能、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)に代表される高度な環境性能、最新のDX技術などを実現するためには、高性能な建材や複雑な設備システムが必要となり、それが建築費に反映されます。

実際に、国土交通省が公表している「建設工事費デフレーター」を見ると、建築工事(特に鉄骨鉄筋コンクリート造)の費用は、過去10年以上にわたって上昇傾向が続いていることがわかります。(参照:国土交通省 建設工事費デフレーター)

この建築コストの高騰は、事業計画段階でのコスト試算を困難にし、プロジェクトの採算性を根本から揺るがす深刻な課題となっています。

建設業界の人手不足

建築コストと並行して深刻化しているのが、建設現場を支える技能労働者の不足です。これは日本の社会構造に根差した根深い問題であり、オフィスビル開発の工期や品質に直接的な影響を及ぼします。

- 技能労働者の高齢化と若年層の入職者減少: 建設業界では、就業者の高齢化が他の産業に比べて著しく進行しています。長年にわたり培われてきた熟練の技術が、次世代に十分に継承されないまま失われつつあります。一方で、若年層からは「きつい、汚い、危険」という3Kのイメージが根強く、入職者が伸び悩んでいます。

- 「2024年問題」の影響: 働き方改革関連法の適用により、2024年4月から建設業においても時間外労働の上限規制が設けられました。これは労働者の健康を守る上で重要な一歩ですが、短期的には一人当たりの労働時間が減少するため、これまでと同じ工期で工事を完了させることが難しくなり、工期の長期化や、それを補うための人件費の上昇につながっています。

- 品質管理への懸念: 人手不足は、単に工期やコストの問題だけではありません。経験豊富な技能者が不足することで、施工品質の維持が難しくなるという懸念も指摘されています。特に、複雑な設計や高い品質が求められる現代のオフィスビルにおいては、質の高い労働力の確保がプロジェクトの成否を左右します。

この人手不足問題に対応するため、建設業界ではロボット技術の導入やプレハブ化(工場で部材を生産し現場で組み立てる工法)による省人化が進められていますが、問題の根本的な解決には至っておらず、デベロッパーにとっては常に考慮すべきリスク要因となっています。

関連法規の遵守と対応

オフィスビルを建設し、運営するためには、非常に多くの法律や条例を遵守する必要があります。これらの法規制は、国民の安全や環境保全のために不可欠なものですが、年々複雑化・厳格化しており、デベロッパーにとっては大きな対応コストと専門知識が求められる課題となっています。

- 複雑多岐にわたる法規制:

- 建築基準法: 建物の構造、耐震性、防火・避難に関する最も基本的な法律。

- 都市計画法: 土地の利用方法を定める法律。用途地域や容積率などが規定されています。

- 消防法: 消火設備や警報設備の設置を義務付ける法律。

- 建築物省エネ法: 一定規模以上の建物に対して、省エネルギー基準への適合を義務付ける法律。基準は段階的に強化されています。

- バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律): 高齢者や障害者が円滑に利用できるよう、スロープや多目的トイレの設置などを求める法律。

- 法改正への迅速な対応: これらの法律は、社会情勢の変化(大規模災害の発生、環境問題への意識の高まりなど)に応じて、頻繁に改正されます。例えば、省エネルギー基準は年々厳しくなっており、2025年度からは原則すべての新築建築物に適合が義務化される予定です。デベロッパーは、常に最新の法規制の動向を把握し、設計や計画に反映させていかなければなりません。

- 許認可プロセスの煩雑さ: 新たなビルを建設するには、建築確認申請をはじめ、開発許可、消防同意など、多くの行政手続きと許認可が必要です。これらのプロセスは専門的で時間がかかり、プロジェクトのスケジュールに影響を与える可能性があります。

これらの法規制への対応を怠ると、工事の中断や建物の使用停止といった重大な事態を招きかねません。そのため、法規に精通した設計者や弁護士などの専門家との連携が、これまで以上に重要になっています。

オフィスビル開発の今後の動向と将来性

建築コストの高騰や人手不足といった厳しい課題に直面する一方で、オフィスビル開発の世界は、社会や働き方の大きな変化に対応すべく、新たな進化の時代を迎えています。これからのオフィスビルは、単なる「働く場所」から、より高度で複合的な価値を提供するプラットフォームへと変貌を遂げようとしています。ここでは、今後のオフィスビル開発の鍵を握る3つの重要なトレンドと、その将来性について展望します。

環境性能(サステナビリティ)を重視したビル開発

現代のオフィスビル開発において、「環境性能」はもはやオプションではなく、ビルの資産価値を左右する必須の要素となっています。脱炭素社会の実現に向けた世界的な潮流、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する投資の拡大、そしてテナント企業の環境意識の高まりが、この動きを強力に後押ししています。

- ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の普及: ZEBは、高性能な断熱材や日射遮蔽技術によってエネルギー消費を大幅に削減(省エネ)し、太陽光発電などの再生可能エネルギーによってエネルギーを創り出す(創エネ)ことで、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指すビルです。これまでは先進的な取り組みとされてきましたが、今後はスタンダードな仕様となっていくことが予想されます。

- 環境認証の重要性の高まり: LEED(米国)、BELS(日本)、CASBEE(日本)といった建築物の環境性能を評価・認証する制度の取得が、デベロッパーにとって重要な目標となっています。これらの認証は、ビルの環境性能を客観的に証明するものであり、環境意識の高いテナント企業を惹きつける強力なアピールポイントとなります。また、ESG投資家からの資金調達を有利に進める上でも不可欠です。

- ライフサイクル全体での環境配慮: ビルの価値は、運用時のエネルギー消費量だけでなく、建設から解体までのライフサイクル全体での環境負荷(ライフサイクルCO2)で評価されるようになりつつあります。建設時に環境負荷の少ない資材(グリーン建材)を使用したり、既存の建物を再利用するコンバージョン(用途変更)やリノベーションを選択したりすることも、サステナブルな開発として評価を高めます。

環境性能の高いビルは、テナントにとっては光熱費の削減や企業イメージの向上に、デベロッパーにとっては資産価値の維持・向上、テナント誘致における競争力強化、そして有利な資金調達(グリーンローンなど)につながる、まさにWin-Winの関係を築くことができます。

働き方の多様化に対応したオフィス空間の提供

新型コロナウイルスのパンデミックを経て、リモートワークやハイブリッドワーク(オフィス出社と在宅勤務の組み合わせ)が急速に普及しました。この変化は、オフィスの存在意義そのものを問い直す契機となりました。これからのオフィスに求められるのは、もはや単なる執務スペースではありません。

オフィスは、「作業をする場所」から、人々が「集まることに価値がある場所」へと役割をシフトさせています。 この新しい役割に応えるため、オフィス空間のあり方も大きく変わりつつあります。

- コミュニケーションとコラボレーションの促進: オフィスでしか得られない価値として、偶発的な出会いや雑談から生まれるイノベーション、チームの一体感を醸成するコラボレーションが再評価されています。このため、固定席を減らし、カフェのような開放的なラウンジ、気軽に集まれるソファースペース、アイデア出しに最適なホワイトボードを備えたプロジェクトルームなど、多様なコミュニケーションを誘発する空間の重要性が増しています。

- ABW(Activity Based Working)の導入: ABWとは、従業員がその時の業務内容(集中したい、ウェブ会議をしたい、リラックスしたいなど)に合わせて、最も適した場所を自律的に選択して働くスタイルです。これを実現するため、オフィス内には、完全に遮音された集中ブース、リラックスできるソファエリア、スタンディングデスク、ウェブ会議専用ブースなど、多様な機能を持つスペースが用意されます。

- ウェルネス(心身の健康)の重視: 従業員の健康と幸福が、企業の生産性や創造性を高めるという考え方(ウェルビーイング経営)が広まっています。これに応え、オフィスビルにも、自然光を多く取り入れた設計、緑豊かな屋内庭園、フィットネスジム、仮眠室、健康的な食事を提供するカフェテリアなど、従業員の心身の健康をサポートする機能が積極的に導入されています。

このように、これからのオフィスビル開発では、いかにして「従業員が出社したくなる魅力的な体験」を提供できるかが、テナントから選ばれるための重要な鍵となります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

IoT、AI、ロボティクスといったデジタル技術の進展は、オフィスビルの運営効率と、そこで働く人々の利便性・快適性を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めています。ビルそのものを一つのデジタルプラットフォームとして捉える「スマートビル」への進化が加速しています。

- ビルOSによる統合管理: これまで個別に管理されていた空調、照明、セキュリティ、エレベーターなどのビル設備を、「ビルOS」と呼ばれる一つのプラットフォーム上で統合的に管理・制御します。これにより、ビル全体のエネルギー消費の最適化や、設備の予防保全が可能になります。

- IoTセンサーの活用: ビル内に設置された多数のIoTセンサーが、室内の温度、湿度、CO2濃度、人の在室状況などをリアルタイムで収集します。このデータを基に、AIが空調や照明を自動で最適制御したり、混雑状況を可視化して利用者に提供したりします。これにより、快適性と省エネを両立させることができます。

- テナント向けサービスの高度化: スマートフォンアプリ一つで、会議室の予約、来客の入館手続き、駐車場の空き状況確認、ランチの注文・決済などが完結するような、シームレスな体験を提供します。顔認証システムによる非接触での入退館や、清掃・警備・配送ロボットの導入も進んでいます。

- データの活用: スマートビルから収集される膨大なデータ(人流データ、エネルギー消費データ、設備稼働データなど)は、ビルの運営をさらに効率化するための貴重な資源となります。将来的には、これらのデータを分析し、テナントに対して新たな付加価値サービスを創出していくことも期待されます。

これらの3つのトレンドは、互いに密接に関連しながら、未来のオフィスビルの姿を形作っていきます。環境に優しく、働く人々が創造的かつ健康的に過ごせ、デジタル技術によってスマートに運営されるオフィスビルこそが、これからの時代に求められる価値であり、オフィスビル開発の将来性を切り拓く原動力となるでしょう。

まとめ

本記事では、オフィスビル開発の全体像を、その基本的な概念から、具体的な事業フロー、成功のポイント、そして未来の動向に至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて要点を振り返ると、オフィスビル開発とは、単に建物を建てる行為ではなく、デベロッパーが中心となり、市場を読み、コンセプトを定め、多様な専門家と連携しながら、土地の価値を最大限に引き出し、長期的な収益を生み出す総合的な事業であることがわかります。

そのプロセスは、以下の7つの主要なステップで構成されています。

- 企画立案と事業計画の策定: プロジェクトの根幹をなす最も重要なフェーズ。

- 用地の取得: 事業の土台となる土地を法務・物理の両面から精査し確保する。

- 基本設計と実施設計: コンセプトを具体的な建築物の形にするプロセス。

- 資金調達: プロジェクトの血液となる巨額の資金を確保する。

- テナントリーシング: 事業の安定性を左右するテナント募集活動。

- 建設工事の着工から竣工まで: 設計図を物理的な建物として実現する。

- 竣工後の管理・運営: ビルの資産価値を長期的に維持・向上させるフェーズ。

この長く複雑な事業を成功に導くためには、「徹底した事前調査」「明確で実現可能な事業計画」「信頼できる専門家との連携」「綿密な資金計画」という4つのポイントが不可欠です。

一方で、今日のオフィスビル開発は、「建築コストの高騰」「建設業界の人手不足」「複雑化する法規制」といった深刻な課題にも直面しています。これらの課題を乗り越え、未来に向けて持続的な成長を遂げるために、オフィスビルは今、大きな変革の時代を迎えています。

今後のオフィスビル開発の価値を決定づけるのは、以下の3つのキーワードです。

- サステナビリティ(環境性能)

- 働き方の多様化への対応

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

これからのオフィスビルは、環境に配慮され、人々が集いコラボレーションを促進する魅力的な空間であり、デジタル技術によってインテリジェントに運営されるプラットフォームへと進化していくでしょう。このような付加価値を創造できるかどうかが、今後のオフィスビル開発の成否を分けることになります。

この記事が、オフィスビル開発というダイナミックな世界の理解を深める一助となれば幸いです。