働き方の多様化が急速に進む現代において、フリーランスや個人事業主、スタートアップ企業が増加しています。それに伴い、自宅をオフィスとして活用したり、コストを抑えて事業用のスペースを確保したりする必要性が高まっています。従来のオフィスビルを借りるには高額な初期費用や固定費がかかるため、多くの事業者にとって賃貸マンションやアパートを事務所として利用する選択肢が注目されています。

しかし、すべての賃貸物件で事業活動が許可されているわけではありません。契約違反のリスクを避け、スムーズに事業をスタートさせるためには、「事務所可」や「SOHO可」といった物件の特性を正しく理解し、適切な探し方や契約時の注意点を把握しておくことが不可欠です。

この記事では、これから事業を始める方や、オフィスの移転を検討している方に向けて、事務所として利用できる賃貸物件の種類から、そのメリット・デメリット、具体的な探し方、契約前に必ず確認すべき重要チェックリスト、そして起こりがちなトラブルとその対処法まで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたの事業形態に最適な物件を見つけ、安心して事業を運営していくための知識が身につくでしょう。 成功への第一歩は、事業の土台となる最適なワークスペースを確保することから始まります。

目次

事務所として使える賃貸物件とは?2つの種類を解説

賃貸物件を事業目的で利用する場合、その許可形態によって大きく「事務所可物件」と「SOHO可物件」の2種類に分けられます。これらは似ているようで、契約内容や利用条件、税務上の扱いなどが大きく異なります。自分の事業内容や働き方に合わない物件を選んでしまうと、後々トラブルに発展したり、想定外の制約を受けたりする可能性があります。

ここでは、それぞれの物件の定義と特徴を詳しく解説し、両者の違いを明確にすることで、あなたがどちらのタイプの物件を選ぶべきかの判断基準を提供します。

事務所可物件

事務所可物件とは、その名の通り、建物の使用目的が「事務所」として貸し出されており、事業活動を行うことが明確に許可されている物件のことです。 一般的に、居住を目的とせず、純粋なワークスペースとして利用することが前提となります。

これらの物件は、もともとオフィス利用を想定して設計・管理されていることが多く、事業を行う上での利便性が高いのが特徴です。例えば、不特定多数の人の出入りがある程度許容されていたり、企業の顔となる看板や表札の設置が認められやすかったりします。法人として契約し、その住所で法人登記を行うことも、多くの場合問題ありません。

【事務所可物件の主な特徴】

- 契約形態: 事業用賃貸借契約を結びます。これは居住用の契約とは異なり、借地借家法の一部の保護が適用されないなど、事業者側に不利な条件が含まれることもあるため、契約内容の確認がより重要になります。

- 利用目的: 事業活動に特化しており、原則として宿泊や居住はできません。

- 来客対応: クライアントや取引先の来訪など、不特定多数の人の出入りが比較的自由に認められる傾向にあります。ただし、業種によっては(例:学習塾やサロンなど)、騒音や頻繁な出入りを理由に制限される場合もあります。

- 法人登記・看板設置: 法人登記や看板設置が可能な物件が多く、企業の信頼性や認知度向上に繋がります。ただし、設置できる場所やサイズには規定があるため、事前の確認は必須です。

- 税務上の扱い: 家賃や共益費、礼金、更新料など、支払う費用のほとんどに消費税が課されます。 これは事業者にとって仕入税額控除の対象となり得ますが、免税事業者の場合は単純なコスト増となるため注意が必要です。

- 初期費用・家賃: オフィスビルよりは安いものの、居住用物件に比べると敷金や保証金が高めに設定される傾向があります(家賃の6ヶ月〜10ヶ月分程度が相場)。

事務所可物件は、スタッフを数名雇用する、来客が多い、企業の社会的信用を重視するといった場合に適しています。デザイン事務所、コンサルティングファーム、小規模な営業拠点、士業の事務所などが典型的な利用例です。

SOHO可物件(住居兼事務所)

SOHO(ソーホー)とは、「Small Office/Home Office」の略語で、小規模なオフィスや自宅を兼ねたオフィスのことを指します。 つまり、SOHO可物件とは、主たる使用目的は「居住」でありながら、その一部を事業用のスペースとして使用することがオーナー(貸主)によって許可されている物件を指します。

あくまで契約は「居住用」であるため、生活の拠点としての機能がメインとなります。事業利用は、あくまで付加的なものとして認められているに過ぎません。そのため、事業活動には一定の制約が伴うことが一般的です。

【SOHO可物件の主な特徴】

- 契約形態: 居住用賃貸借契約を結びます。これにより、借主は借地借家法によって手厚く保護されます。

- 利用目的: 住居兼事務所としての利用が前提です。ワークスペースとプライベート空間が同居することになります。

- 来客対応: 不特定多数の人の出入りは原則として想定されていません。 打ち合わせなどで来客がある場合は、頻度や人数を事前にオーナーに相談し、許可を得る必要があります。近隣住民への配慮が強く求められる点も特徴です。

- 法人登記・看板設置: オーナーの考え方次第ですが、一般的に法人登記や看板設置は認められないケースが多いです。認められる場合でも、郵便受けに小さなネームプレートを貼る程度が限界でしょう。

- 税務上の扱い: 契約が居住用であるため、家賃に消費税はかかりません(非課税)。 事業で使用している部分については、家賃や水道光熱費などを「家事按分」という考え方で経費として計上できます。

- 初期費用・家賃: 一般的な居住用物件と同じ水準であるため、事務所可物件に比べて初期費用や月々の家賃を大幅に抑えることができます。

SOHO可物件は、主に自宅で仕事が完結するような、来客の少ない業種に向いています。例えば、Webデザイナー、プログラマー、ライター、イラストレーター、ネットショップ運営者など、一人または少人数で、PC一つあれば成り立つような仕事に最適です。

「事務所可」と「SOHO可」の主な違い

「事務所可」と「SOHO可」は、どちらも事業利用が可能な点で共通していますが、その性質は大きく異なります。両者の違いを正しく理解し、ご自身の事業規模、業種、働き方のスタイルに合った物件を選ぶことが、事業成功の重要な第一歩となります。

以下の表は、両者の主な違いをまとめたものです。

| 項目 | 事務所可物件 | SOHO可物件(住居兼事務所) |

|---|---|---|

| 主たる使用目的 | 事業 | 居住 |

| 契約種別 | 事業用賃貸借契約 | 居住用賃貸借契約 |

| 法人登記 | 原則として可能 | 多くの場合は不可(要確認) |

| 看板・表札設置 | 比較的自由に可能(要確認) | 多くの場合は不可または制限あり |

| 不特定多数の来客 | 比較的許容される | 原則として不可または厳しい制限あり |

| 家賃の消費税 | 課税 | 非課税 |

| 住宅ローン控除 | 適用外 | 適用される場合がある(条件あり) |

| 原状回復の範囲 | 通常損耗も借主負担となる場合が多い | 通常損耗・経年劣化は貸主負担 |

| 初期費用(敷金/保証金) | 高い傾向(家賃の6~12ヶ月分) | 安い傾向(家賃の1~2ヶ月分) |

| 向いている事業 | スタッフがいる、来客が多い、法人格を持つ事業 | 在宅で完結する、来客が少ない個人事業 |

このように、最も大きな違いは「主たる使用目的」と、それに伴う「契約種別」です。 事務所可物件はビジネスに特化している分、自由度が高い反面コストがかさみ、SOHO可物件はコストを抑えられる代わりに事業活動に様々な制約が伴います。

例えば、将来的に法人化を視野に入れているのであれば、初めから法人登記が可能な「事務所可物件」を探すのが賢明です。一方で、できるだけ固定費を抑えてスモールスタートを切りたいフリーランスの方であれば、「SOHO可物件」が有力な選択肢となるでしょう。

ご自身の事業計画と照らし合わせ、どの要素を優先したいのか(コスト、利便性、信頼性、プライバシーなど)を明確にすることが、最適な物件選びに繋がります。

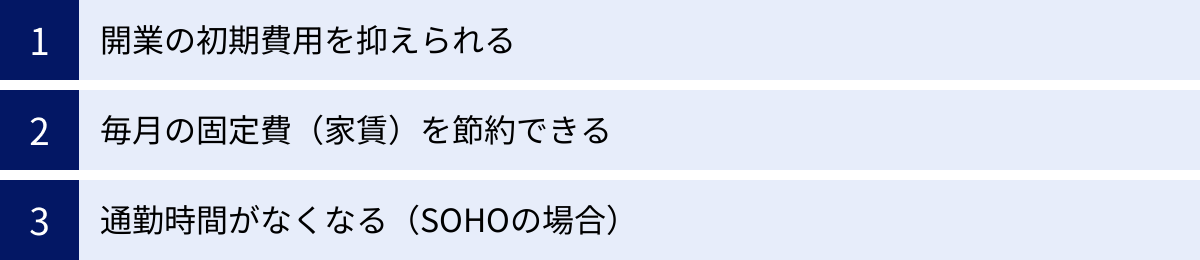

賃貸物件を事務所にする3つのメリット

従来のオフィスビルではなく、賃貸マンションやアパートを事務所として利用することには、特にスタートアップや個人事業主にとって大きな魅力があります。コスト面でのメリットが際立ちますが、それ以外にも働き方の質を向上させる利点も存在します。ここでは、賃貸物件を事務所として活用する主な3つのメリットについて、具体的な視点から深掘りしていきます。

① 開業の初期費用を抑えられる

事業を始める際、多くの起業家が直面する最大のハードルが初期費用です。特に、事業の拠点となるオフィスの確保には多額の資金が必要となります。しかし、事務所可の賃貸物件を選ぶことで、この開業コストを劇的に削減できる可能性があります。

一般的なオフィスビルを賃借する場合、初期費用として以下のような項目が発生します。

- 保証金(敷金): 家賃の6ヶ月分から、場合によっては12ヶ月分にもなる高額な保証金が必要です。例えば月額30万円のオフィスなら、180万円〜360万円もの保証金を用意しなければなりません。

- 礼金: 家賃の1〜2ヶ月分が相場です。

- 仲介手数料: 家賃の1ヶ月分+消費税が一般的です。

- 前払家賃: 入居月の家賃を前もって支払います。

- 内装工事費: オフィスビルはスケルトン(コンクリート打ちっぱなしの状態)で貸し出されることも多く、その場合は内装工事、電気工事、空調設備、通信インフラの整備などに数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。

これに対して、事務所可の賃貸マンションやアパートの場合、初期費用は以下のように大きく抑えられます。

- 敷金: 居住用物件に近い水準で、家賃の1〜3ヶ月分程度が相場です。事務所利用ということで少し高めに設定されることもありますが、オフィスビルの保証金に比べれば格段に安価です。

- 礼金: 家賃の1〜2ヶ月分、あるいはゼロの物件もあります。

- 内装: もともと居住用に作られているため、壁紙、床、キッチン、トイレ、バスルームなどの内装や設備が初めから整っています。OAフロア化や大規模な間仕切りの設置などを行わない限り、内装工事費はほとんどかからないか、かかったとしても最低限で済みます。

具体例を挙げて比較してみましょう。月額20万円の小規模オフィスを借りるケースで考えてみます。

【オフィスビルの場合(保証金8ヶ月分)】

- 保証金:160万円

- 礼金:20万円

- 仲介手数料:22万円

- 前払家賃:20万円

- 内装工事費(仮):100万円

- 合計:322万円

【事務所可賃貸マンションの場合(敷金2ヶ月分)】

- 敷金:40万円

- 礼金:20万円

- 仲介手数料:22万円

- 前払家賃:20万円

- 内装工事費:0円

- 合計:102万円

この架空のケースでは、実に200万円以上の差が生まれます。 この浮いた資金を、事業の運転資金やマーケティング費用、設備投資などに回せることは、事業の立ち上げ期において計り知れないアドバンテージとなるでしょう。

② 毎月の固定費(家賃)を節約できる

事業を継続していく上で、初期費用と同様に重要なのが、毎月発生するランニングコスト、特に固定費の管理です。その中でも家賃は、固定費の大部分を占める要素であり、この金額をいかに抑えるかが事業の収益性を大きく左右します。

賃貸物件を事務所として利用する最大のメリットの一つが、オフィスビルに比べて月々の家賃を低く抑えられる点です。 一般的に、同じエリア・同じ面積で比較した場合、オフィスビルの坪単価は賃貸マンションやアパートのそれよりも高く設定されています。特に都心部ではその差が顕著です。

さらに、SOHO可物件(住居兼事務所)を選んだ場合には、「家事按分」という税務上の仕組みを活用することで、実質的な負担をさらに軽減できます。

家事按分とは、家賃や水道光熱費、通信費といった、生活費と事業費が混在している支出について、事業で使用した割合分を経費として計上する考え方です。 これにより、所得税や住民税の節税に繋がります。

按分の基準には、客観的で合理的な根拠が必要です。一般的には、以下の2つの方法がよく用いられます。

- 床面積による按分: 最も一般的で説明しやすい方法です。

- 計算例:

- 物件全体の面積:50㎡

- 事業用スペースの面積:15㎡

- 事業利用割合:15㎡ ÷ 50㎡ = 30%

- 月額家賃:15万円

- 経費計上額:15万円 × 30% = 45,000円/月

この場合、年間で54万円を経費として計上できます。

- 計算例:

- 時間による按分: 事業でPCを使用する時間など、時間で区切るのが合理的な場合に用います。

- 計算例:

- 1日の平均事業時間:8時間

- 事業利用割合:8時間 ÷ 24時間 ≒ 33%

- 月額インターネット通信費:5,000円

- 経費計上額:5,000円 × 33% = 1,650円/月

- 計算例:

この家事按分を適用できることが、SOHO可物件の経済的なメリットを最大化する鍵となります。 事務所を別に借りた場合、自宅の家賃は一切経費にできませんが、SOHOであれば家賃の一部を経費化できるため、トータルでの支出を大きく削減できるのです。

ただし、家事按分を行う際は、税務署に対してその根拠を明確に説明できるように、間取り図に使用スペースを明記したり、作業時間の記録をつけたりといった準備をしておくことが重要です。

③ 通勤時間がなくなる(SOHOの場合)

このメリットは、特にSOHO可物件(住居兼事務所)を選択した場合に享受できる、金銭面以外の大きな利点です。毎日の通勤から解放されることは、時間的、身体的、そして精神的に計り知れない価値をもたらします。

総務省統計局の調査によると、日本の通勤者の往復通勤時間の全国平均は約1時間19分にも及びます(参照:総務省統計局 令和3年社会生活基本調査)。都心部ではさらに長くなる傾向にあり、多くの人が満員電車のストレスや交通渋滞に耐えながら、毎日2時間近い時間を移動だけに費やしているのが現状です。

SOHOという働き方を選択すれば、この通勤時間がゼロになります。ベッドから出て、顔を洗い、コーヒーを淹れれば、そこがもう仕事場です。このことによって、以下のような多くのメリットが生まれます。

- 可処分時間の増加: 毎日往復で2時間かかっていた通勤時間がなくなれば、1ヶ月(20日勤務)で40時間、1年間で480時間もの時間を自由に使えるようになります。この時間を、スキルアップのための学習、事業拡大のためのリサーチ、趣味や家族との時間、あるいは十分な睡眠にあてることができ、生活の質(QOL)が飛躍的に向上します。

- コストの削減: 通勤がなくなれば、電車代やバス代、ガソリン代といった交通費が一切かからなくなります。これも月々数千円から数万円の節約に繋がる、地味ながらも確実なメリットです。

- 心身のストレス軽減: 毎朝の満員電車での圧迫感や遅延のイライラ、悪天候時の移動の苦労など、通勤に伴う様々なストレスから解放されます。心身ともに健康な状態で仕事を開始できるため、集中力や生産性の向上も期待できます。

- 柔軟な働き方の実現: 通勤時間がないため、朝早くから集中して仕事を片付け、午後はプライベートな用事を済ませるといった、柔軟なタイムマネジメントが可能になります。育児や介護との両立もしやすくなるでしょう。

もちろん、SOHOには公私の区別がつきにくい、自己管理能力が求められるといった側面もありますが、通勤という大きな制約から解放されるメリットは、それらのデメリットを補って余りあると感じる人が多いのも事実です。 時間という最も貴重な資源を有効活用できることは、事業の成長と個人の幸福の両方にとって、非常に大きなプラスとなるでしょう。

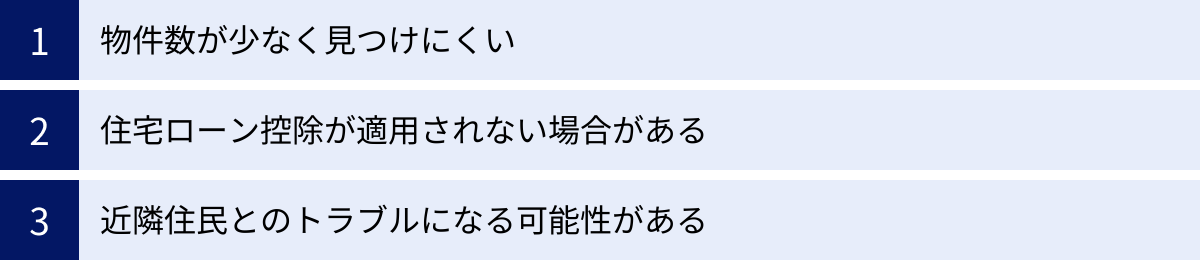

賃貸物件を事務所にする際のデメリット

賃貸物件を事務所として利用することには多くのメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットや注意点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておかなければ、物件探しが難航したり、入居後に思わぬトラブルに見舞われたりする可能性があります。ここでは、事業者が直面しがちな3つの主要なデメリットについて詳しく解説します。

物件数が少なく見つけにくい

事務所可・SOHO可物件を探し始めた人が、まず最初に直面する壁がこれです。結論から言うと、事業利用が可能な賃貸物件は、全体の物件数から見ると非常に少なく、希望のエリアや条件で見つけるのは簡単ではありません。

なぜ物件数が少ないのでしょうか。その理由は、貸主であるオーナー側の視点に立つと理解しやすくなります。オーナーが事業利用を敬遠する主な理由は以下の通りです。

- 不特定多数の人の出入りによるセキュリティ上の懸念: 事務所として利用されると、従業員やクライアント、取引先、配達業者など、様々な人が建物に出入りすることになります。これにより、他の居住者のプライバシーが侵害されたり、オートロックなどのセキュリティ機能が形骸化したりするリスクを懸念するオーナーは少なくありません。

- 騒音や振動の問題: 電話やWeb会議の声、OA機器の動作音、人の話し声などが、隣接する住戸の迷惑になる可能性があります。特にSOHO物件の場合、隣は生活空間であるため、日中の業務音が騒音トラブルに発展しやすいという実情があります。

- 建物の損耗が早まる可能性: 居住目的での利用に比べ、人の出入りが激しく、重い什器(じゅうき)などを搬入・設置するため、床や壁、共用部などが傷みやすいと考えるオーナーもいます。

- 税務上の問題: SOHO利用の場合、家賃は非課税ですが、オーナー側が消費税の課税事業者である場合、仕入税額控除が受けられなくなるなど、税務上の処理が複雑になることを嫌うケースもあります。

こうしたオーナー側の事情により、多くの賃貸物件の契約書には「本物件を居住の目的以外に使用してはならない」という条項が盛り込まれています。無断で事務所利用していることが発覚すれば、契約違反として即時退去を求められる重大なリスクを伴います。

そのため、物件を探す際には、初めから「事務所可」「SOHO可」の条件で絞り込む必要がありますが、そうすると検索結果が極端に少なくなることを覚悟しなければなりません。希望エリアを広げる、築年数や駅からの距離といった条件を緩和するなど、ある程度の妥協が必要になるでしょう。

住宅ローン控除が適用されない場合がある

これは、特に「SOHO可物件(住居兼事務所)」としてマイホームを購入し、そこで事業を行おうと考えている場合に注意すべき、非常に重要なデメリットです。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の一定割合が所得税から控除されるという、マイホーム購入者にとって非常に大きな節税制度です。

しかし、この制度を利用するためにはいくつかの適用要件があり、その中に建物の利用状況に関する規定があります。

住宅ローン控除の主な適用要件(店舗等併用住宅の場合)

- 自己が所有し、主として居住の用に供する家屋であること。

- 家屋の床面積の2分の1以上が、自己の居住の用に供するものであること。

つまり、事業用として使用しているスペースの床面積が、建物全体の床面積の50%以上を占めてしまうと、住宅ローン控除は一切適用されなくなります。 たとえ49%が事業用スペースであっても、残りの51%が居住用であれば控除の対象となりますが、その場合でも控除額は居住用部分の割合に応じて減額調整されます。

具体例で見てみましょう。

- ケースA:居住用スペース 70% / 事業用スペース 30%

- 床面積の2分の1以上が居住用なので、住宅ローン控除の対象となります。

- ただし、控除額の計算対象となるローン残高は、全体の70%分となります。

- ケースB:居住用スペース 50% / 事業用スペース 50%

- 床面積の2分の1以上が居住用という要件を満たさないため、住宅ローン控除は一切適用されません。

この「2分の1」という基準を知らずに、広いスペースを事業用に使ってしまうと、本来受けられるはずだった数十万円から数百万円単位の節税メリットを失うことになりかねません。これは事業のキャッシュフローに深刻な影響を与えます。

賃貸ではなく購入を検討している場合は、必ず間取り図を用意し、居住用スペースと事業用スペースの面積比率を正確に計算する必要があります。また、確定申告の際には、その根拠を明確に示せるようにしておくことが不可欠です。少しでも不安がある場合は、物件の契約前に税理士や所轄の税務署に相談することを強く推奨します。

近隣住民とのトラブルになる可能性がある

賃貸物件、特にSOHO可物件を事務所として利用する場合、最も現実的で、かつ最も避けたいのが近隣住民とのトラブルです。オフィス専用ビルとは異なり、すぐ隣の部屋には生活をしている人がいます。自分にとっては「仕事」であっても、隣人にとっては「騒音」や「迷惑行為」と受け取られてしまう可能性があることを、常に意識しなければなりません。

具体的に、どのようなトラブルが起こりやすいのでしょうか。

- 騒音に関するトラブル:

- 電話・Web会議: 日中の業務時間内であっても、壁の薄い物件では電話やWeb会議での話し声が隣室に筒抜けになることがあります。特に熱の入った議論や、複数人での会議は注意が必要です。

- OA機器の音: プリンターやシュレッダーなどの動作音は、静かな環境では意外と響きます。

- 深夜・早朝の作業音: フリーランスは働く時間が不規則になりがちですが、住民が寝静まっている時間帯のキーボードの打鍵音や物音は、大きなストレスを与える可能性があります。

- 人の出入りに関するトラブル:

- 来客: SOHO物件では不特定多数の来客は想定されていません。頻繁に人が訪れると、他の住民に「どんな人が出入りしているのか」という不安感や不信感を与えます。

- 共用部の利用: 来客がエントランスや廊下で待機したり、エレベーターを長時間占有したりすると、他の住民の迷惑になります。

- 宅配便や郵便物: 業務用の荷物が頻繁に届くことで、配達員がひっきりなしに出入りしたり、共用の郵便受けがすぐに一杯になったりすることも、トラブルの火種となり得ます。

- ゴミ出しに関するトラブル:

- 事業活動から出るゴミは「事業系ゴミ」に分類され、家庭ゴミとして出すことは原則としてできません。これを守らずに家庭ゴミの集積所に出すと、自治体からの指導や、住民からの苦情に繋がります。

これらのトラブルを未然に防ぐためには、入居前の挨拶が非常に重要です。両隣や上下階の住民に、「こういう事業をここで行います。ご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払いますが、何かお気づきの点があればお声がけください」と一言伝えておくだけで、相手の心証は大きく変わります。また、日頃から共用部を綺麗に使う、会ったら挨拶をするといった基本的なコミュニケーションを大切にすることが、円滑な関係を築く上で不可欠です。

事務所可・SOHO可の賃貸物件の探し方

前述の通り、事務所利用が可能な賃貸物件は数が限られているため、効率的な探し方を知っているかどうかが、希望に合った物件を見つけられるかの分かれ道となります。やみくもに探すのではなく、適切なツールとアプローチを組み合わせることが重要です。ここでは、主流となる2つの探し方、「インターネットの物件検索サイト」と「不動産会社への直接相談」について、それぞれの特徴と活用法を詳しく解説します。

インターネットの物件検索サイトで探す

現在、物件探しの最もスタンダードな方法は、インターネットの物件検索サイト(ポータルサイト)を活用することです。時間や場所を選ばずに、膨大な数の物件情報の中から自分の条件に合ったものを探せる手軽さが最大の魅力です。

事務所可・SOHO可物件を探す際の基本的な手順は以下の通りです。

- エリアと賃料の条件を設定する: まず、希望する沿線や駅、市区町村と、支払可能な家賃の上限を入力します。

- 「こだわり条件」や「キーワード検索」を活用する: これが最も重要なステップです。多くの物件検索サイトには、「事務所利用可」「SOHO相談可」といったチェックボックスが用意されています。まずは、この条件にチェックを入れて検索してみましょう。

- 絞り込み: 上記の条件で物件が見つからない、または多すぎる場合は、「法人契約可」という条件で探してみるのも一つの手です。また、「フリーワード検索」や「キーワード検索」の欄に「事務所」「SOHO」「オフィス」といった単語を入力して検索すると、条件設定にはなくても、備考欄などに記載されている物件がヒットすることがあります。

- 物件情報を精査する: 気になる物件が見つかったら、詳細情報をよく読み込みます。特に、「SOHO可」とあっても「業種による」「来客不可」など、但し書きが付いていることが多いので、備考欄や特記事項を隅々まで確認することが重要です。

おすすめの物件検索サイト3選

ここでは、事務所可・SOHO可物件を探す際に特に役立つ、信頼性の高い大手物件検索サイトを3つご紹介します。それぞれのサイトに特徴があるため、複数を並行して利用することをおすすめします。

- SUUMO(スーモ)

- 特徴: 株式会社リクルートが運営する、業界最大級の物件掲載数を誇るサイトです。その圧倒的な情報量が最大の強みで、地方の物件も豊富にカバーしています。検索機能も非常に使いやすく、「こだわり条件」の中に「事務所利用可」の項目が用意されているため、効率的に物件を絞り込むことができます。また、事業用物件に特化した「SUUMO for business」という専門サイトも展開しており、本格的なオフィス探しにも対応しています。

- 参照: SUUMO公式サイト

- LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

- 特徴: 株式会社LIFULLが運営する大手物件検索サイトです。こちらも掲載物件数が非常に多く、独自の特集記事なども充実しています。「事業用物件」という大きなカテゴリがあり、その中で「事務所」や「SOHO」を探すことができます。特徴的なのは「見える!不動産会社」というサービスで、各不動産会社の強みやスタッフの顔が見えるため、安心して相談先を選びやすいというメリットがあります。

- 参照: LIFULL HOME’S公式サイト

- at home(アットホーム)

- 特徴: アットホーム株式会社が運営する、不動産情報ネットワークの老舗です。特に、加盟している不動産会社の数が多く、地域に密着した中小の不動産会社が掲載している掘り出し物物件が見つかる可能性があります。「事業用」の検索メニューが充実しており、「貸事務所」「SOHO・事務所可の住居」といった形で細かくカテゴリ分けされているため、目的に応じて探しやすいのが利点です。

- 参照: at home公式サイト

これらのサイトを使いこなすことで、物件探しの効率は格段に上がります。しかし、ネットの情報は常に最新とは限らないため、気になる物件を見つけたら、すぐに掲載元の不動産会社に電話やメールで問い合わせ、空室状況や詳細な条件を確認することが重要です。

不動産会社に直接相談する

インターネットでの検索と並行して、あるいはそれ以上に重要となるのが、不動産会社に直接足を運んで相談することです。特に事務所可・SOHO可のような特殊な条件の物件を探す場合、プロの力を借りるメリットは計り知れません。

不動産会社に相談する最大のメリットは、「未公開物件」の情報にアクセスできる可能性があることです。 オーナーの意向でインターネットへの掲載を控えている物件や、まだ広告に出す前の新鮮な情報を、不動産会社は独自に抱えていることがあります。こうした物件は、条件が良い場合も多いため、直接相談した人だけが紹介を受けられる貴重な情報源となります。

不動産会社に相談する際は、以下のポイントを意識すると、よりスムーズに話が進み、良い物件に出会いやすくなります。

- 事業用物件に強い不動産会社を選ぶ: 不動産会社にはそれぞれ得意分野があります。居住用専門の会社に相談しても、良い情報は得にくいかもしれません。「事業用賃貸」「テナント仲介」などを謳っている会社や、地元の法人事情に詳しい老舗の不動産会社を選ぶのが賢明です。

- 希望条件を具体的に、かつ正直に伝える: 相談に行く前に、以下の情報を整理しておきましょう。

- 事業内容: どのようなビジネスを行うのかを具体的に説明します。業種によってオーナーの許可が出やすい・出にくいがあるため、正直に伝えることが重要です。

- 希望条件: エリア、広さ、間取り、予算(賃料)、駅からの距離など。ただし、あまり条件を厳しくしすぎると紹介される物件がなくなるため、譲れない条件と妥協できる条件を明確にしておくと良いでしょう。

- 必須事項の確認: 法人登記は必要か、看板は設置したいか、来客の頻度はどのくらいか、といった事業運営上の必須要件を伝えます。

- 複数の不動産会社を訪ねる: 一つの会社だけでなく、複数の会社に相談することで、得られる情報の幅が広がり、物件を比較検討する上でも有利になります。また、担当者との相性も重要なので、親身に相談に乗ってくれる、信頼できる担当者を見つけることが成功の鍵です。

熱意を持って自分の事業計画を語り、不動産会社の担当者を「応援したい」という気持ちにさせることも、良い物件情報を引き出すための意外なコツかもしれません。 ネットとリアルの両輪で、粘り強く探し続けることが、理想のワークスペースを見つけるための王道と言えるでしょう。

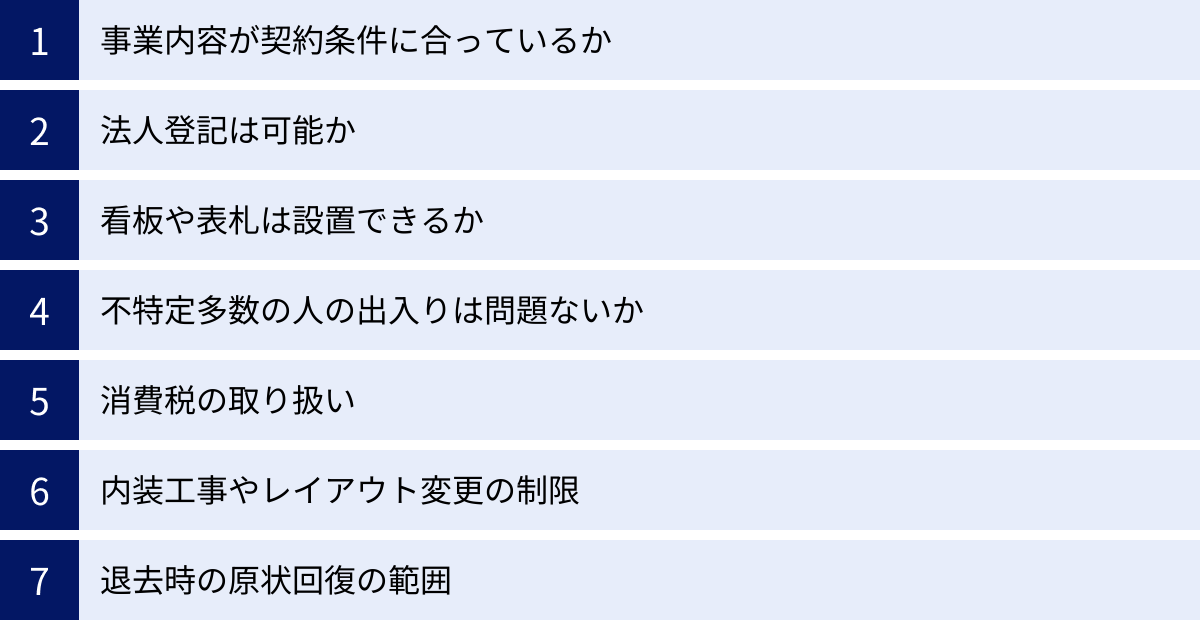

契約前に必ず確認すべき7つの重要チェックリスト

理想の物件が見つかり、申し込みへと進む高揚感の中でも、決して忘れてはならないのが契約前の最終確認です。事務所利用という特殊な契約だからこそ、見落としがちなポイントが後々の大きなトラブルに繋がる可能性があります。賃貸借契約書に署名・捺印する前に、必ず以下の7つの項目を一つひとつ確認し、不明な点は曖昧なままにせず、不動産会社やオーナーに質問してください。ここでの確認作業が、あなたの事業を法的なリスクから守る最後の砦となります。

① 事業内容が契約条件に合っているか

これは最も基本的かつ重要な確認事項です。あなたの行う事業が、その物件で許可されている業種かどうかを明確にする必要があります。

賃貸借契約書や重要事項説明書には、必ず「使用目的」を定める条項があります。「事務所」と記載されていても、オーナーによっては特定の業種を不可としているケースが少なくありません。例えば、以下のような業種は敬遠される傾向にあります。

- 飲食店や美容室など: 匂いや排水、人の出入りが多いため、住居が混在する建物ではまず許可されません。

- 学習塾や音楽教室、整体・マッサージ店など: 子供の声や楽器の音、不特定多数の生徒・顧客の出入りが騒音やトラブルの原因となりやすいため、厳しく制限されることが多いです。

- 風俗営業やそれに類する業種: 建物のイメージダウンや治安の悪化を懸念し、ほぼ全ての物件で禁止されています。

申し込みの際に事業内容を正直に伝え、オーナーから明確な承諾を得ることが大前提です。もし、後から事業内容を変更する場合や、新たな事業を追加する場合も、その都度オーナーへの報告と承諾が必要です。「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断は絶対に避け、少しでも契約内容と異なる利用をする可能性がある場合は、必ず事前に相談しましょう。

② 法人登記は可能か

個人事業主としてスタートし、将来的に法人化を考えている場合、この確認は必須です。物件の住所を本店所在地として法人登記できるかどうかは、オーナーの判断に委ねられています。

「事務所可」の物件であっても、法人登記は不可とするオーナーもいます。その理由としては、

- 登記されることで、オーナーの税務申告が複雑になることを嫌う。

- 万が一、その法人が社会的な問題を起こした場合に、物件の評判に傷がつくことを恐れる。

- 反社会勢力による利用を防ぐ目的。

などが挙げられます。

SOHO可物件の場合は、居住用契約が基本であるため、法人登記はさらに難しくなるのが一般的です。

もし、登記不可の物件で無断で登記を行ってしまうと、重大な契約違反とみなされ、賃貸借契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。 法人化を計画しているのであれば、契約前に「法人登記は可能ですか?」と明確に質問し、可能であればその旨を契約書の特約事項として一文追記してもらうのが最も安全です。

③ 看板や表札は設置できるか

企業の信頼性や認知度を高める上で、看板や表札は重要な役割を果たします。しかし、マンションやアパートでは、建物の外観や景観を維持するために、設置に関して厳しいルールが定められていることがほとんどです。

以下の点について、具体的に確認する必要があります。

- 設置の可否: そもそも看板や表札を設置すること自体が許可されているか。

- 設置可能な場所: 建物のエントランス、集合郵便受け、玄関ドア、窓など、どこに設置できるのか。共用部分への設置は管理規約で禁止されている場合が多いです。

- サイズ・デザインの制限: 設置できる看板の大きさ、色、材質などに規定はないか。派手な電飾看板などはまず許可されません。

- 設置方法: 壁に穴を開ける工事が必要な場合、その許可が下りるか。

特に分譲マンションの一室を賃貸している場合などは、オーナーの許可だけでなく、マンションの管理組合の承認も必要になるケースがあります。「小さな表札くらいなら問題ないだろう」と安易に考えず、必ず事前に許可を取りましょう。 無断で設置した場合、撤去を命じられるだけでなく、外壁などを傷つけてしまった場合は修繕費用を請求されることになります。

④ 不特定多数の人の出入りは問題ないか

この項目は、特にSOHO可物件を検討している場合に、トラブルを避けるために絶対に確認すべきポイントです。前述の通り、SOHO物件はあくまで居住がメインであり、頻繁な来客は想定されていません。

「どの程度の人の出入りまでなら許容されるのか」という基準は、物件やオーナーによって大きく異なります。契約前に、ご自身の事業における来客の実態を正直に伝え、許可の範囲を確認しておく必要があります。

- 来客の頻度: 1日に何人くらい、週に何回くらいの来客が見込まれるか。

- 来客の属性: 取引先との打ち合わせがメインか、あるいは生徒や顧客のような不特定多数の人が訪れるのか。

- 従業員の有無: 自分以外に、毎日出勤してくるスタッフはいるか。

スクール、セミナー、カウンセリング、サロンといった、予約制であっても不特定多数の人が訪れるビジネスモデルの場合、SOHO物件での運営は非常に難しいと考えた方が良いでしょう。そうした事業を展開する場合は、人の出入りがある程度許容される「事務所可物件」を選ぶのが賢明です。

⑤ 消費税の取り扱い

家賃の消費税については、「事務所可」と「SOHO可」で扱いが根本的に異なりますが、契約内容によっては曖昧なケースも存在するため、注意深い確認が必要です。

- 事務所可物件の場合: 原則として、家賃、共益費、礼金、更新料など、事業のために支払う費用はすべて消費税の課税対象となります。契約書に「賃料〇〇円(税別)」や「賃料〇〇円(税込)」と明記されていることを確認しましょう。

- SOHO可物件の場合: 契約が「居住用」であるため、家賃は非課税となります。これは大きなメリットですが、注意点もあります。もし契約書に「事務所使用料」などの名目で別途費用が設定されている場合、その部分は課税対象となる可能性があります。

最も注意すべきは、SOHO可物件でありながら、契約書上で居住用部分と事業用部分の家賃が明確に区分されていないケースです。 この場合、税務上は家賃全体が非課税として扱われるのが一般的ですが、按分して経費計上する際の根拠が弱くなる可能性もゼロではありません。契約前に、家賃の税務上の扱いについて不動産会社に確認し、可能であれば税理士などの専門家にも相談しておくと万全です。

⑥ 内装工事やレイアウト変更の制限

事業内容によっては、より働きやすい環境を整えるために、内装に手を加えたいと考えることもあるでしょう。例えば、パーテーションを設置して会議スペースを作ったり、壁紙をコーポレートカラーに変えたり、IT企業であればOAフロアを設置したりといったケースです。

しかし、賃貸物件である以上、内装の変更には大きな制限が伴います。

- 賃貸借契約書の確認: 通常、契約書には「借主は貸主の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造、模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない」といった条項(造作禁止条項)が含まれています。

- オーナーへの事前承諾: どのような軽微な変更であっても、必ず事前にオーナーに相談し、書面で承諾を得る必要があります。 口約束はトラブルのもとです。

- 工事の範囲: どこまでの工事が許可されるかは、完全にオーナーの裁量によります。壁に穴を開けるような工事は、退去時の原状回復が困難なため、認められないことがほとんどです。

無断で工事を行った場合、契約解除の理由になるだけでなく、退去時にオーナーが指定する方法で、借主の費用負担で元に戻さなければなりません。

⑦ 退去時の原状回復の範囲

退去時に敷金がどのくらい戻ってくるかは、事業者にとって大きな関心事です。この「原状回復」の考え方が、居住用契約と事業用契約では大きく異なる点を理解しておく必要があります。

- 居住用契約(SOHO可物件など)の場合:

- 借主が負担するのは、故意・過失によって生じさせた損傷の修復費用です。

- 家具の設置による床のへこみや、日光による壁紙の色褪せといった「通常損耗」や「経年劣化」については、貸主(オーナー)の負担で修復するのが原則です。

- 事業用契約(事務所可物件)の場合:

- 契約書の特約によって、通常損耗や経年劣化も借主の負担とされているケースが非常に多いです。これは、事業利用は居住利用に比べて建物の損耗が激しいという考えに基づいています。

- つまり、退去時には「入居した時と全く同じ、新品同様の状態に戻す(スケルトン返し)」ことを求められる可能性があります。

契約前に、契約書に記載されている原状回復に関する条項を熟読し、どこまでが借主の負担範囲なのかを正確に把握してください。不明瞭な点があれば、具体的な例を挙げて質問し、認識の齟齬がないようにしておくことが、退去時の敷金トラブルを防ぐ上で極めて重要です。また、入居時に日付のわかる形で室内の写真を隅々まで撮影しておくことも、後のトラブル防止に有効な自衛策となります。

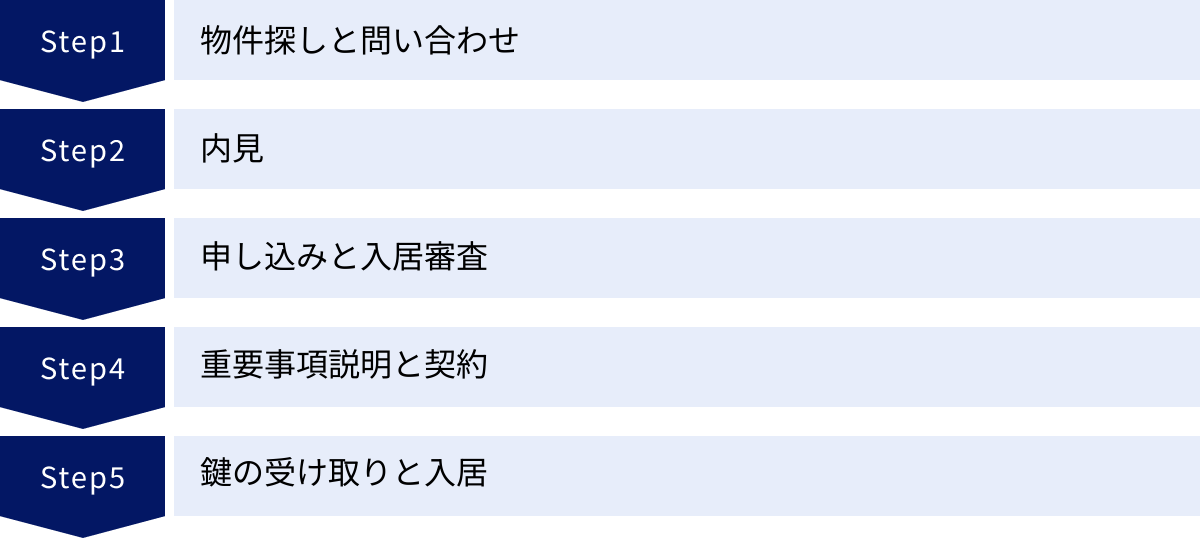

事務所可物件の契約から入居までの5ステップ

希望に合った物件を見つけ、契約前のチェックリストもクリアしたら、いよいよ入居に向けた具体的な手続きが始まります。事務所利用の賃貸契約は、居住用と比べて審査が厳しかったり、必要な書類が多かったりすることがあります。ここでは、物件探しから鍵の受け取りまでの一連の流れを5つのステップに分けて解説します。このプロセスを理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

① 物件探しと問い合わせ

最初のステップは、もちろん物件探しです。前述の「事務所可・SOHO可の賃貸物件の探し方」で解説した通り、インターネットの物件検索サイトや不動産会社への直接相談を通じて、候補となる物件をリストアップします。

この段階でのポイントは、単に条件に合う物件を見つけるだけでなく、その物件が本当に自分の事業に適しているかという視点で情報を精査することです。広さや家賃だけでなく、立地(取引先へのアクセス、従業員の通勤のしやすさ)、周辺環境(金融機関、郵便局、飲食店の有無など)も考慮に入れましょう。

気になる物件が見つかったら、躊躇せずに不動産会社へ問い合わせます。人気の物件はすぐに埋まってしまう可能性があるため、スピードが重要です。問い合わせの際には、以下の情報を簡潔に伝えると、話がスムーズに進みます。

- どの物件情報を見て連絡したか(サイト名と物件IDなど)

- 現在の空室状況の確認

- 事務所として利用したい旨と、具体的な事業内容

- 内見の希望日時

この時点で、事業内容を伝えた際に不動産会社の担当者の反応が芳しくない場合は、その物件はそもそも事業利用に積極的ではない可能性があります。早めに見切りをつけて、次の候補を探す判断も必要です。

② 内見

書類上やWebサイト上の情報だけではわからない、物件の実際の状況を確認するための非常に重要なステップが内見(内覧)です。内見では、単に部屋の広さや綺麗さを見るだけでなく、事業を行うワークスペースとしての機能性を徹底的にチェックする必要があります。

以下のチェックリストを参考に、隅々まで確認しましょう。

【内見時のチェックポイント】

- 室内の状況:

- 広さと間取り: デスクや什器を配置するのに十分なスペースがあるか、レイアウトのシミュレーションをしてみる。

- コンセントの位置と数: PCやOA機器を使用するのに十分な数と、適切な位置にあるか。

- インターネット環境: 光回線の引き込みは可能か、端子はどこにあるか。

- 日当たりと照明: 日中の明るさは十分か、照明設備の数は足りているか。

- 空調設備: エアコンの効きや状態は良好か。

- 水回り: トイレや給湯室の状態は清潔で問題ないか。

- 建物の共用部分:

- エントランス・廊下・エレベーター: 清潔に保たれているか、雰囲気は良いか。

- 搬入経路: オフィス家具や機材を搬入する際に、十分な広さがあるか。

- セキュリティ: オートロックや防犯カメラの有無。

- 周辺環境:

- 騒音: 周囲の交通量や近隣の施設からの騒音は気にならないか(曜日や時間帯を変えて確認できるとベスト)。

- 利便性: 最寄り駅からの実際の距離、銀行、郵便局、コンビニ、飲食店などが近くにあるか。

内見にはメジャーを持参し、デスクや棚を置きたい場所の寸法を測っておくと、後のレイアウト検討に非常に役立ちます。 また、スマートフォンのカメラで室内の様子を動画や写真で撮影しておくことも忘れないようにしましょう。

③ 申し込みと入居審査

内見を終え、この物件に決めたいという意思が固まったら、不動産会社を通じて入居の申し込みを行います。申し込み時には「入居申込書」に必要事項を記入し、必要書類を提出します。

法人契約か個人契約かによって必要書類は異なります。

- 個人契約(個人事業主)の場合:

- 入居申込書

- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)のコピー

- 収入を証明する書類(確定申告書の控え、課税証明書など)

- 事業内容がわかる資料(事業計画書、ウェブサイトのURLなど)

- 連帯保証人の身分証明書・収入証明書

- 法人契約の場合:

- 入居申込書

- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社の印鑑証明書

- 会社の決算書(通常2〜3期分)

- 会社案内や事業計画書

- 代表者の身分証明書

- 連帯保証人(通常は代表者)の関連書類

これらの書類をもとに、オーナーと保証会社による入居審査が行われます。審査期間は通常3日〜1週間程度です。審査では、家賃の支払い能力はもちろんのこと、事業の安定性や継続性、事業内容がその物件にふさわしいかといった点が総合的に判断されます。 事業計画書などを丁寧に作成し、信頼に足る事業者であることをアピールすることが重要です。

④ 重要事項説明と契約

入居審査に無事通過すると、いよいよ賃貸借契約の締結です。契約は通常、不動産会社のオフィスで行われます。

契約手続きの際には、まず宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や契約条件など、特に重要な内容について法的に説明が義務付けられているものです。非常に専門的な内容が含まれますが、ここで聞き流さずに、少しでも疑問に思った点は必ず質問してください。

重要事項説明が終わると、賃貸借契約書の内容を確認し、署名・捺印を行います。この段階で、前述の「契約前に必ず確認すべき7つの重要チェックリスト」の内容が、契約書に正しく反映されているかを最終確認します。

契約と同時に、敷金、礼金、前払家賃、仲介手数料、火災保険料などの初期費用(契約金)を支払います。支払い方法は振込が一般的ですので、事前に指定された口座に振り込んでおきましょう。

⑤ 鍵の受け取りと入居

契約手続きと契約金の支払いが完了すると、いよいよ鍵の受け取りです。鍵は、契約開始日(入居可能日)に不動産会社で受け取るのが一般的です。

鍵を受け取ったら、晴れて入居となります。入居後は、まず以下の作業を速やかに行いましょう。

- ライフラインの開通手続き: 電気、ガス、水道、インターネットの利用開始手続きを事前に行っておきます。特にインターネット回線の工事は時間がかかる場合があるので、早めに申し込んでおくことをおすすめします。

- 入居時の室内チェックと写真撮影: 荷物を運び込む前に、室内に傷や汚れ、不具合がないかを確認します。もし何か問題があれば、すぐに不動産会社や管理会社に連絡しましょう。この時に、日付がわかる形で部屋全体の写真を撮っておくことが、退去時の原状回復トラブルを防ぐための最も有効な手段となります。

これらのステップを一つひとつ着実に進めることで、安心して新しいワークスペースでの事業をスタートさせることができます。

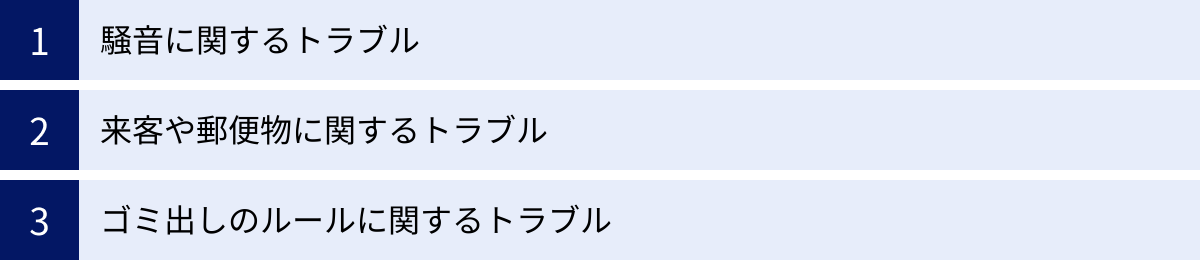

事務所利用でよくあるトラブルと対処法

念入りに物件を選び、契約内容も確認した上で入居したとしても、実際に事業を始めると予期せぬトラブルが発生することがあります。特に、居住用の建物内で事業を行う場合は、他の住民との価値観の違いから摩擦が生じやすいものです。ここでは、事務所利用で特に起こりがちな3つのトラブルと、その具体的な対処法について解説します。トラブルを未然に防ぐ、あるいは起きてしまった際に適切に対応するための知識を身につけておきましょう。

騒音に関するトラブル

事務所利用における近隣トラブルで、最も発生頻度が高いのが「騒音」に関する問題です。 自分たちにとっては通常の業務活動であっても、生活空間として静けさを求める近隣住民にとっては、耐え難い騒音と受け取られることがあります。

【トラブルの原因となる主な音】

- 人の声: 電話応対、複数人での打ち合わせ、オンライン会議での発言など。特に議論が白熱すると、無意識のうちに声が大きくなりがちです。

- OA機器の動作音: コピー機、プリンター、シュレッダーなどの音は、特に静かな夜間や早朝には響きます。

- 足音や物音: 従業員の歩き回る音、ドアの開閉音、什器を移動させる音なども、階下の住民にとっては大きなストレスになります。

- 深夜・早朝の作業音: 納期前の追い込みなどで不規則な時間に働く場合、タイピング音でさえもトラブルの原因となり得ます。

【騒音トラブルへの対処法】

- 物理的な防音対策を施す:

- 床: 防音効果の高いカーペットやマットを敷くことで、足音や物音を軽減できます。

- 壁: 吸音パネルや遮音シートを設置すると、話し声が外に漏れにくくなります。パーテーションで空間を区切るのも有効です。

- 窓: 厚手の遮音カーテンを設置する、あるいは可能であれば二重サッシにすると、外への音漏れと外からの騒音侵入の両方に効果があります。

- 時間帯への配慮を徹底する:

- 業務時間のルール化: 一般的なオフィスアワーである9時〜18時など、業務を行う時間帯を決め、早朝や深夜の作業は極力避けるようにします。特に電話や会議は、常識的な時間内に行うことを徹底しましょう。

- 音の出る作業の時間: シュレッダーの使用など、特に大きな音が出る作業は日中に行うようにします。

- 日頃からのコミュニケーション:

- 事前の挨拶と説明: 入居時に「日中は電話などでご迷惑をおかけするかもしれませんが」と一言伝えておくだけで、相手の心証は大きく異なります。

- 苦情への真摯な対応: もし苦情を受けてしまった場合は、まず謝罪し、相手の言い分を真摯に聞きます。その上で、具体的な改善策を提示し、実行することが信頼回復に繋がります。

最も重要なのは、「自分たちは生活空間にお邪魔して事業をさせてもらっている」という謙虚な姿勢を持つことです。

来客や郵便物に関するトラブル

事務所として利用する以上、来客や郵便物・宅配便の受け取りは避けられません。しかし、これも他の住民との間でトラブルを引き起こす要因となり得ます。

【トラブルの原因】

- 頻繁な人の出入り: 不特定多数の人が建物に出入りすること自体が、他の住民に「セキュリティは大丈夫か」「どんな人が住んでいるのか」といった不安感を与えます。

- 共用部分でのマナー違反: 来客がエントランスのオートロック前で待っていたり、共用廊下で大声で話したりすると、他の住民の迷惑になります。

- 郵便受けの問題: 事業用のダイレクトメールや書類で、集合郵便受けがすぐに溢れてしまうと、他の住民の郵便物が入れられなくなるなどの問題が発生します。

- 宅配便の頻繁な受け取り: 配達員がひっきりなしに出入りすることも、セキュリティ面での不安を煽る一因となります。

【来客・郵便物トラブルへの対処法】

- 来客に関するルールを設ける:

- 完全予約制の徹底: アポイントのない突然の来訪は断るようにし、来客の時間と人数を管理します。

- 来客への事前案内: 訪問してもらう際には、エントランスで待たない、共用部分では静かにするなど、マナーを守ってもらうよう事前に伝えておきます。

- 打ち合わせ場所の工夫: 頻繁に打ち合わせが必要な場合は、物件の近くにある貸し会議室やカフェを利用することも有効な選択肢です。

- 郵便物・荷物の管理を徹底する:

- こまめな回収: 郵便物は毎日必ずチェックし、郵便受けを常に空の状態に保つよう心がけます。

- 私書箱やバーチャルオフィスの活用: 郵便物の量が多い場合は、郵便局の私書箱サービスや、郵便物受け取り代行を行っているバーチャルオフィスを契約することを検討しましょう。これにより、物件に届く郵便物を大幅に減らすことができます。

- 宅配ボックスの活用: 建物に宅配ボックスがあれば積極的に利用し、配達員との対面受け取りを減らす工夫をします。

ゴミ出しのルールに関するトラブル

見落とされがちですが、非常に重要なのがゴミ出しの問題です。家庭から出るゴミと、事業活動によって出るゴミは、法律上の扱いが全く異なります。

【トラブルの原因】

- 事業系ゴミの不法投棄: 事業活動に伴って生じたゴミ(書類、梱包材、壊れた備品など)は「事業系一般廃棄物」または「産業廃棄物」に分類され、家庭ゴミの集積所に出すことは法律で禁じられています。 これを破ると、近隣住民からの苦情はもちろん、自治体からの指導や罰則の対象となります。

- 分別の不徹底: 家庭ゴミとして出せるものであっても、地域の分別ルールを守らないと、ゴミが回収されずに残ってしまい、悪臭や景観の悪化を招き、住民トラブルの直接的な原因となります。

【ゴミ出しトラブルへの対処法】

- 事業系ゴミの正しい処理方法を理解し、実行する:

- 自治体のルールを確認: まず、所在地の市区町村のウェブサイトなどで、事業系ゴミの処理方法に関するルールを確認します。

- 専門業者との契約: 原則として、自治体の許可を得た「一般廃棄物収集運搬業者」と個別に契約を結び、有料で回収してもらう必要があります。

- 家庭ゴミのルールを遵守する:

- SOHOなどで、生活に伴って出るゴミ(生ゴミなど)は家庭ゴミとして出すことができますが、その際も分別ルール、収集日、収集時間を厳格に守ります。

- ゴミ集積所は常に清潔に保つよう心がけ、当番制などのルールがあれば積極的に協力する姿勢が大切です。

これらのトラブルは、いずれも「他者への配慮」と「ルールの遵守」という基本的な心構えで、その多くを防ぐことができます。円滑な事業運営のためにも、良好なご近所付き合いを築く努力を怠らないようにしましょう。

まとめ

本記事では、事務所として利用できる賃貸物件について、その種類、メリット・デメリット、探し方、契約時の注意点、そして起こりがちなトラブルとその対処法に至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

働き方の選択肢が広がる中で、賃貸マンションやアパートを事業の拠点とする「事務所可物件」や「SOHO可物件」は、特に開業期の個人事業主やスタートアップにとって、コストを抑えながら事業を始められる非常に魅力的な選択肢です。オフィスビルを借りるのに比べて初期費用や月々の家賃を大幅に削減でき、SOHOであれば通勤時間から解放されるという大きなメリットも享受できます。

しかしその一方で、事業利用が可能な物件は全体数が少なく見つけにくいという現実があり、契約内容も居住用とは異なる点が多く、注意深く確認しなければならないという側面も持ち合わせています。法人登記や看板設置の可否、不特定多数の人の出入りの許容範囲、そして退去時の原状回復の範囲など、後々のトラブルを避けるために契約前にクリアにしておくべき項目は多岐にわたります。

成功する物件選びの鍵は、以下の3つのポイントに集約されると言えるでしょう。

- 自己分析の徹底: ご自身の事業内容、規模、将来の展望(法人化など)を明確にし、「事務所可」と「SOHO可」のどちらが最適かを見極めること。

- 情報収集と行動力: インターネットと不動産会社への直接相談を両輪で活用し、粘り強く情報を集め、スピーディーに行動すること。

- 契約前の慎重な確認: 見つかった物件に対して、本記事で挙げた「重要チェックリスト」を元に、契約条件を一つひとつ丁寧に確認し、不明点を解消すること。

最適なワークスペースを確保することは、単なる場所選びではなく、あなたの事業の成長と安定を支える重要な基盤作りです。 メリットとデメリットの両方を正しく理解し、慎重な準備と確認を重ねることで、安心して事業に集中できる環境を手に入れることができます。この記事が、あなたの新たな一歩を力強く後押しするものとなれば幸いです。