賃貸物件を探す際に、必ずと言っていいほど目にする「仲介手数料」。物件の家賃や間取りは気にするものの、仲介手数料が具体的にどのような費用で、いくらかかるのかを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。「なんとなく不動産会社に支払うお金」という認識のまま、見積もりを見てその金額に驚いた経験がある方もいるのではないでしょうか。

仲介手数料は、賃貸契約時にかかる初期費用の中でも大きな割合を占める費用の一つです。この費用の仕組みや相場を正しく知ることは、無駄な出費を抑え、賢く物件探しを進めるための第一歩と言えます。

この記事では、賃貸の仲介手数料の基本的な意味から、法律で定められた上限額、具体的な計算方法、そして誰もが気になる「安くするためのコツ」まで、網羅的に詳しく解説します。さらに、仲介手数料が「無料」や「半額」になる物件のからくりや、その際の注意点、その他に必要となる初期費用の内訳まで掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、仲介手数料に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って不動産会社と交渉し、納得のいくお部屋探しができるようになるでしょう。

目次

賃貸の仲介手数料とは?

賃貸物件を契約する際にかかる初期費用の一つである「仲介手数料」。この費用が一体何に対する対価なのかを理解することが、賢い物件選びのスタート地点となります。ここでは、仲介手数料の基本的な役割と、その金額が法律によってどのようにコントロールされているのかを解説します。

不動産会社に支払う物件紹介の成功報酬

賃貸における仲介手数料とは、お部屋を探している借主(あなた)と、お部屋を貸したい貸主(大家さん)の間に入り、双方の条件を調整して賃貸借契約を成立させたことに対して、不動産会社に支払う成功報酬のことです。

不動産会社は、貸主と借主のマッチングを円滑に進めるために、多岐にわたる専門的なサービスを提供しています。具体的には、以下のような業務が仲介手数料に含まれています。

- 希望条件のヒアリングと物件の提案:

予算、エリア、間取り、設備など、借主の希望を詳しく聞き取り、膨大な物件情報の中から最適な候補を絞り込んで提案します。 - 物件の内見手配と現地案内:

気になる物件が見つかったら、貸主や管理会社と連絡を取り、内見の日程を調整します。当日は現地まで同行し、物件の設備や日当たり、周辺環境などについてプロの視点から詳しく説明してくれます。 - 貸主との条件交渉:

家賃や礼金、入居日など、借主からの要望を貸主側に伝え、交渉を代行します。個人では直接言いにくいような内容も、不動産会社が間に入ることでスムーズに進められる場合があります。 - 入居申込手続きのサポート:

申込書の記入方法を案内し、必要な書類(身分証明書、収入証明書など)の準備をサポートします。また、入居審査が円滑に進むよう、貸主や保証会社とのやり取りも行います。 - 重要事項説明:

契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が物件や契約条件に関する非常に重要な事柄を説明します。これは法律で義務付けられている手続きで、権利関係や建物の制限、解約に関するルールなど、後々のトラブルを防ぐための重要な情報が含まれています。 - 賃貸借契約書の作成と締結のサポート:

法的に有効な契約書を作成し、内容に不備がないかを確認します。契約締結の場に立ち会い、双方が納得の上で署名・捺印できるようサポートします。

これらの一連のサービスは、最終的に賃貸借契約が成立して初めて「成功」と見なされます。そのため、仲介手数料は「成功報酬」と呼ばれており、もし物件をいくつか内見したものの、最終的に契約に至らなかった場合は、支払う必要は一切ありません。つまり、不動産会社は契約が成立するまで、無償でこれらのサービスを提供していることになります。この成功報酬という性質が、仲介手数料の最も重要なポイントです。

法律で金額の上限が定められている

不動産会社が自由に仲介手数料の金額を決められるとなると、借主は不当に高額な費用を請求されてしまうかもしれません。そうした事態を防ぎ、消費者を保護するために、仲介手数料の金額は宅地建物取引業法(宅建業法)という法律によって、その上限額が厳格に定められています。

具体的には、宅地建物取引業法の第四十六条で、不動産会社(宅地建物取引業者)が受け取ることのできる報酬額について規定されています。この法律があるおかげで、私たちはどの不動産会社を利用しても、法外な仲介手数料を請求される心配なく、安心して物件探しを依頼できます。

この上限額については、次の章でさらに詳しく解説しますが、重要なのは「仲介手数料は不動産会社の言い値ではなく、法律に基づいた公正なルールの上で設定されている」という点です。この知識を持っているだけでも、不動産会社から提示された見積もりを見る際の心構えが大きく変わるでしょう。万が一、法律の上限を超える金額を請求された場合は、それが違法であることを堂々と指摘できます。

このように、仲介手数料は単なる手数料ではなく、理想の住まいを見つけるための専門的なサポートに対する正当な対価であり、かつ法律によって消費者が守られている費用なのです。

賃貸の仲介手数料の相場と法律上の上限

仲介手数料が不動産会社への成功報酬であり、法律で上限が定められていることを理解した上で、次に気になるのは「具体的にいくらくらいかかるのか?」という点でしょう。ここでは、仲介手数料の一般的な相場と、法律で定められた上限額、そして本来の負担割合について詳しく解説します。

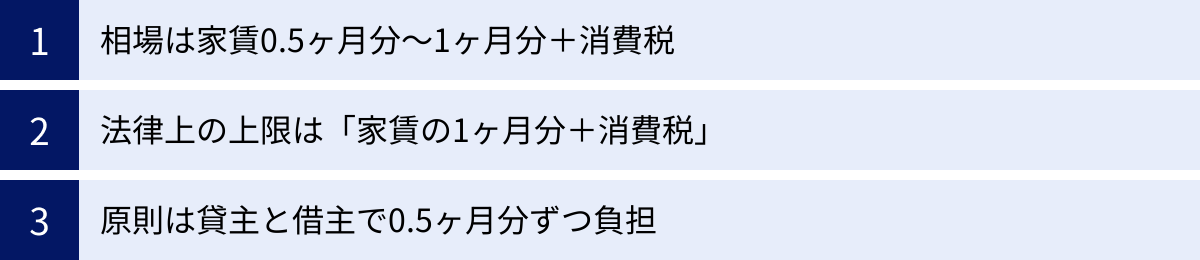

相場は家賃0.5ヶ月分~1ヶ月分+消費税

賃貸物件の仲介手数料の一般的な相場は、「家賃の0.5ヶ月分~1ヶ月分+消費税」とされています。物件を探して不動産情報サイトを見たり、実際に不動産会社を訪れたりすると、ほとんどの物件がこの範囲内で手数料を設定していることに気づくでしょう。

多くの不動産会社では、法律上の上限である「家賃の1ヶ月分+消費税」を正規の仲介手数料として設定しています。これは、先述の通り、物件の提案から契約締結まで多岐にわたるサービスを提供するための対価として、正当な報酬を確保するためです。

一方で、競争の激しいエリアや、集客力を高めたい不動産会社の中には、「仲介手数料は家賃の半額(0.5ヶ月分)」や「一律〇万円」といった独自の料金体系を掲げているところもあります。これは、他社との差別化を図り、より多くの顧客を引きつけるための戦略です。

したがって、借主としては、「家賃1ヶ月分+消費税」が上限であり、それより安い会社や物件は『お得』な選択肢となりうる、と認識しておくと良いでしょう。相場を知っておくことで、提示された見積もりが高いのか安いのか、一般的な水準なのかを客観的に判断する基準を持つことができます。

法律上の上限は「家賃の1ヶ月分+消費税」

前述の通り、仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限が定められています。その具体的な内容は以下の通りです。

不動産会社が貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、家賃の1ヶ月分(+消費税)を超えてはならない。

(参照:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法 第四十六条、国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」)

これが、仲介手数料における絶対的なルールです。例えば、家賃10万円の物件の場合、不動産会社が貸主と借主から受け取る仲介手数料の合計額は、税抜10万円(税込11万円)が上限となります。これを超える金額を請求することは、明確な法律違反となります。

ただし、この規定には一つ注意点があります。それは、この上限額はあくまで「貸主と借主から受け取る合計額」であるという点です。どちらか一方から上限額いっぱいまで請求できる、と直接的に定めているわけではありません。この点が、次の「原則的な負担割合」の話につながります。

原則は貸主と借主で0.5ヶ月分ずつ負担

宅地建物取引業法では、仲介手数料の負担割合について、さらに次のように定めています。

不動産会社は、貸主または借主の一方から仲介手数料を受け取る場合、その依頼者の承諾を得ている場合を除き、家賃の0.5ヶ月分(+消費税)を超えて報酬を受け取ることはできない。

これは何を意味するのでしょうか。つまり、法律上の原則論で言えば、仲介手数料は貸主と借主がそれぞれ0.5ヶ月分ずつ、合計で1ヶ月分を負担するのが基本ということです。不動産会社が借主(または貸主)から0.5ヶ月分を超えて、例えば1ヶ月分の手数料を受け取るためには、その依頼者(借主)から「私は0.5ヶ月分を超えて、1ヶ月分を支払うことに承諾します」という同意を明確に得なければならないのです。

しかし、実際の賃貸市場では、借主が「家賃の1ヶ月分+消費税」を全額負担するケースが慣行として広く定着しています。なぜこのような慣行が生まれたのでしょうか。

その理由は、多くの賃貸借契約のプロセスにおいて、借主が物件の入居申込書や媒介契約書に署名する際に、「仲介手数料として家賃の1ヶ月分(+消費税)を支払うことに同意します」という趣旨の条項が、あらかじめ記載されているからです。借主は物件を借りたいという気持ちから、この条項に特に異議を唱えることなく署名・捺印することがほとんどです。この署名・捺印をもって、法律上の「承諾を得た」とみなされ、不動産会社は借主から上限である1ヶ月分の手数料を請求できるようになるのです。

この慣行を知らないと、「原則は折半なのに、なぜ自分が全額払うのだろう?」と疑問に思うかもしれません。しかし、これが現在の賃貸業界における一般的な実務となっています。もちろん、この慣行に納得がいかない場合は、契約前に不動産会社に負担割合について交渉を試みることも理論上は可能ですが、人気物件の場合は他の申込者に決まってしまうリスクも考慮する必要があります。

重要なのは、「原則は折半、しかし承諾があれば片方が1ヶ月分負担することも合法」という仕組みを理解し、契約書面に安易にサインするのではなく、内容をきちんと確認する姿勢を持つことです。

賃貸の仲介手数料の計算方法

仲介手数料の相場と法律上のルールを理解したら、次は自分のケースで具体的にいくらかかるのかを計算してみましょう。正しい計算方法を知ることで、不動産会社から提示された見積書の内容を正確にチェックできるようになります。

計算式の基本:家賃 × 1ヶ月分 + 消費税

仲介手数料の計算は非常にシンプルです。最も一般的な「家賃1ヶ月分」を請求されるケースでの計算式は以下の通りです。

仲介手数料 = 物件の月額家賃 × 1.0 + 消費税

消費税は、計算時点での税率(2024年現在10%)を適用します。したがって、上記の式は以下のように書き換えられます。

仲介手数料(税込) = 家賃 × 1.1

もし、不動産会社の方針で仲介手数料が「家賃の0.5ヶ月分」となっている場合は、以下の計算式になります。

仲介手数料(税込) = 家賃 × 0.55

このように、ベースとなる「家賃」に、不動産会社が設定する料率(1.0ヶ月分か0.5ヶ月分かなど)と消費税率を掛けることで、簡単に算出できます。

家賃8万円の場合の計算シミュレーション

具体的な数字を使って、仲介手数料がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。ここでは、家賃8万円の物件を契約する場合を例とします。

【ケース1:仲介手数料が「家賃の1ヶ月分+消費税」の場合】

- 税抜の仲介手数料を計算する

80,000円(家賃) × 1.0(ヶ月分) = 80,000円 - 消費税額を計算する

80,000円 × 10%(消費税率) = 8,000円 - 税込の仲介手数料を計算する

80,000円 + 8,000円 = 88,000円

または、先ほどの簡易式を使っても計算できます。

80,000円(家賃) × 1.1 = 88,000円

【ケース2:仲介手数料が「家賃の0.5ヶ月分+消費税」の場合】

- 税抜の仲介手数料を計算する

80,000円(家賃) × 0.5(ヶ月分) = 40,000円 - 消費税額を計算する

40,000円 × 10%(消費税率) = 4,000円 - 税込の仲介手数料を計算する

40,000円 + 4,000円 = 44,000円

簡易式では、

80,000円(家賃) × 0.55 = 44,000円

このように、仲介手数料が1ヶ月分か0.5ヶ月分かで、支払い額に数万円単位の大きな差が出ることがわかります。初期費用を抑えたい場合は、この料率が非常に重要なポイントになります。

共益費や管理費は計算に含まれない

ここで非常に重要な注意点があります。それは、仲介手数料の計算の基礎となるのは、純粋な「家賃」のみであり、「共益費」や「管理費」は含まれないということです。

物件情報には、「家賃8万円、管理費5,000円」のように記載されていることがよくあります。この場合、月々の支払額は85,000円になりますが、仲介手数料を計算する際のベースは、あくまで家賃の「8万円」です。管理費の5,000円を合算した85,000円をベースに計算するのは誤りです。

| 項目 | 説明 | 仲介手数料の計算対象 |

|---|---|---|

| 家賃 | 部屋そのものの賃料。 | 対象となる |

| 管理費・共益費 | 廊下やエレベーターなど、共用部分の維持管理に使われる費用。 | 対象とならない |

もし不動産会社から提示された見積書で、家賃と管理費を合算した金額を元に仲介手数料が計算されていた場合は、それは明確な誤りです。その際は、遠慮なく「仲介手数料の計算基礎は家賃のみではないでしょうか?」と指摘し、修正を求めましょう。この知識があるかないかで、数千円から一万円以上の差額が生まれる可能性があります。

駐車場代は仲介手数料の対象になる場合がある

原則として家賃のみが計算対象ですが、一つ例外的なケースがあります。それが「駐車場」です。駐車場代が仲介手数料の対象になるかどうかは、その契約形態によって異なります。

【対象になる可能性があるケース】

- 住居とは別に、駐車場の賃貸借契約を個別に結ぶ場合:

例えば、マンションの部屋とは別に、敷地内の月極駐車場を単独で契約する場合などです。この場合、不動産会社は住居の仲介とは別に、駐車場の仲介を行ったことになるため、駐車場代を基に仲介手数料を請求することが法的に認められています。その際の上限も、駐車場代の1ヶ月分+消費税です。

【対象にならないのが一般的なケース】

- 駐車場が住居の賃貸借契約に付帯している場合:

物件情報に「駐車場付き」や「駐車場1台分無料」と記載されている場合や、「家賃〇万円(駐車場代込)」となっている場合です。この場合、駐車場は住居の一部と見なされるため、別途仲介手数料が発生することはありません。仲介手数料は、あくまで全体の家賃を基に計算されます。

アパートやマンションの敷地内駐車場を借りる際は、その契約が住居の契約と一体なのか、それとも別個の契約なのかを事前に不動産会社に確認することが重要です。不明なまま契約を進め、後から想定外の仲介手数料を請求されるといった事態を避けるためにも、契約内容の確認は怠らないようにしましょう。

賃貸の仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料の金額や計算方法がわかったら、次に知っておきたいのが「いつ、どのように支払うのか」というタイミングの問題です。高額な初期費用の一部であるため、支払いの時期を正確に把握し、資金計画を立てておくことが大切です。

賃貸借契約を結ぶとき

仲介手数料の支払い義務が発生するタイミングは、「賃貸借契約が正式に成立したとき」です。

これは、仲介手数料が「成功報酬」であるという性質に基づいています。不動産会社の一連の業務が実を結び、貸主と借主の間で契約が合意に至った瞬間に、報酬を請求する権利が生まれるのです。

具体的には、不動産会社のオフィスなどで、貸主(または代理の管理会社)と借主(あなた)が同席し、重要事項説明を受けた後、賃貸借契約書に双方が署名・捺印する時点を指します。この契約締結行為をもって「契約成立」と見なされるのが一般的です。

したがって、以下の段階では、まだ仲介手数料を支払う義務はありません。

- 物件の内見をした段階:

気に入った物件が見つからなければ、もちろん費用はかかりません。 - 入居申込書を提出した段階:

申込はあくまで「この物件を借りたいです」という意思表示であり、まだ契約は成立していません。入居審査の段階で、貸主から断られたり、借主側の都合でキャンセルしたりした場合でも、原則として仲介手数料は発生しません。(ただし、安易なキャンセルは不動産会社に迷惑をかけるため避けるべきです)

まれに、申込時に「申込金」や「預り金」といった名目で金銭を要求されることがありますが、これは契約が成立しなかった場合には全額返還されるべきお金です。契約成立時に初期費用の一部に充当されるのが通例であり、申込をキャンセルしたにもかかわらず返還されない場合は、宅地建物取引業法に抵触する可能性があるため、行政の相談窓口などに相談することをおすすめします。

初期費用として他の費用とまとめて支払うのが一般的

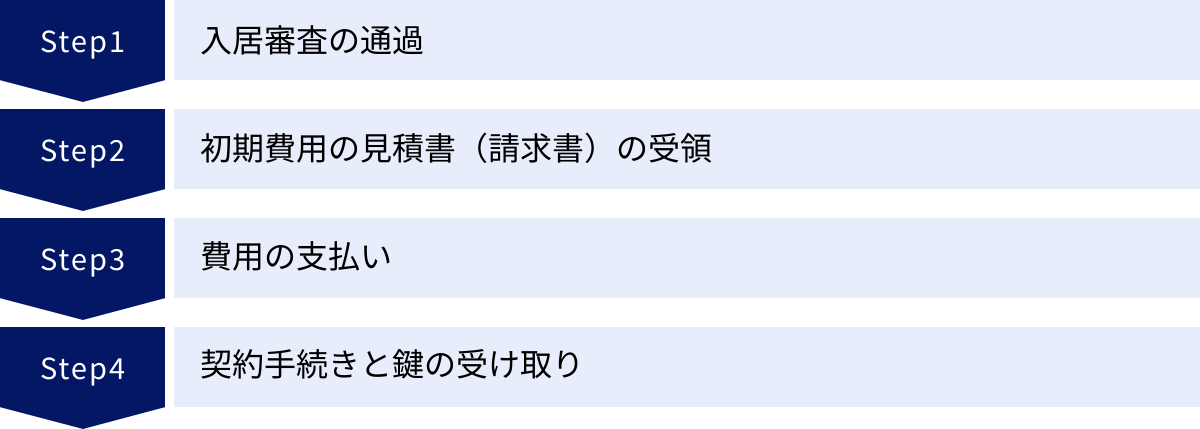

理論上は契約成立時に支払い義務が発生しますが、実際の支払い手続きは、もう少し異なる流れをたどるのが一般的です。

実務上、仲介手数料は単独で支払われることはほとんどありません。敷金、礼金、前家賃、火災保険料といった他の様々な費用と合算された「初期費用」として、一括で請求され、支払うのが通例です。

具体的な流れは以下のようになります。

- 入居審査の通過:

入居申込後、貸主や保証会社の審査に通ると、不動産会社から連絡があります。 - 初期費用の見積書(請求書)の受領:

契約日と入居日が確定すると、不動産会社はそれに基づいて初期費用の総額を計算し、見積書兼請求書を発行します。この請求書に、仲介手数料も項目の一つとして含まれています。 - 費用の支払い:

通常、契約日の数日前までを期限として、指定された銀行口座へ初期費用全額を振り込みます。金額が大きいため、ATMの振込限度額に注意が必要です。 - 契約手続きと鍵の受け取り:

支払いが完了したことを確認した後、契約日当日に不動産会社で契約手続きを行います。そして、入居日以降に物件の鍵を受け取る、という流れが一般的です。

このように、仲介手数料の支払いは、契約日よりも前に行われることがほとんどです。これは、不動産会社が契約日当日に金銭のやり取りでトラブルが起きるのを防ぎ、スムーズに手続きを進めるための慣行です。

借主としては、入居審査が通ったら、すぐにまとまったお金が必要になることを念頭に置いておく必要があります。事前に初期費用の概算を把握し、必要な資金を準備しておくことが、円滑な契約への鍵となります。

賃貸の仲介手数料を安くする7つのコツ

賃貸契約にかかる初期費用は、家賃の数ヶ月分にもなり、大きな出費です。その中でも仲介手数料は、工夫次第で節約できる可能性のある費用の一つです。ここでは、仲介手数料を賢く安くするための具体的な7つのコツをご紹介します。

① 仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ

最も直接的で効果的な方法の一つが、そもそも仲介手数料の設定が安い不動産会社を選ぶことです。法律上の上限は「家賃の1ヶ月分+消費税」ですが、全ての不動産会社がこの上限額で設定しているわけではありません。

企業努力によって、「仲介手数料は家賃の0.5ヶ月分(半額)」や「一律〇万円」といった良心的な料金体系を掲げている不動産会社も存在します。特に、インターネットを中心に集客している新しいタイプの不動産会社に多く見られます。

これらの不動産会社を探すには、インターネット検索が有効です。「賃貸 仲介手数料 半額 東京」「賃貸 仲介手数料 無料 大阪」のように、「地名」と合わせて検索すると、該当する不動産会社のウェブサイトが見つかります。

ただし、注意点として、取り扱い物件数が大手の不動産会社に比べて少ない場合や、対応エリアが限定されている場合があります。自分の探しているエリアや希望条件に合う物件を取り扱っているか、事前にウェブサイトで確認することが重要です。

② 仲介手数料が「半額」や「無料」の物件を探す

不動産会社の方針だけでなく、物件単位で仲介手数料が割引されているケースも少なくありません。これは、貸主(大家さん)が空室を早く埋めるために、特典として仲介手数料を負担してくれる物件です。

このような物件は、大手の不動産情報ポータルサイトで簡単に見つけることができます。物件検索の際に、「こだわり条件」や「絞り込み条件」の項目で「仲介手数料無料」や「仲介手数料半額」といったチェックボックスに印を入れて検索するだけです。

この方法のメリットは、特定の不動産会社に縛られることなく、幅広い物件の中からお得な選択肢を探せる点です。特に、引越しシーズンを過ぎた時期や、駅から少し離れている物件、築年数が経過した物件などに、こうした特典が付いていることが多い傾向があります。なぜ安くなるのか、その詳しい仕組みと注意点については、後の章で詳しく解説します。

③ 不動産会社の閑散期(6月~8月)を狙う

不動産業界には、引越しが増える「繁忙期」と、動きが落ち着く「閑散期」があります。この閑散期を狙って物件探しをすることも、費用を抑える上で有効な戦略です。

- 繁忙期(1月~4月上旬):

新生活が始まるこの時期は、物件を探す人が最も多く、不動産会社は多忙を極めます。需要が高いため、貸主も強気になり、交渉の余地はほとんどありません。良い物件はすぐに埋まってしまいます。 - 閑散期(6月~8月、11月頃):

この時期は引越しをする人が少なく、空室が埋まりにくい時期です。そのため、貸主は「空室のまま家賃収入がないよりは、少し条件を譲ってでも入居してほしい」と考える傾向が強まります。

このタイミングであれば、仲介手数料の値引き交渉に応じてくれる可能性が繁忙期に比べて高まります。不動産会社側も、成約件数を確保したいため、相談に乗ってくれやすくなるでしょう。さらに、仲介手数料だけでなく、家賃や礼金の値下げ交渉にも成功しやすいという大きなメリットがあります。スケジュールに余裕がある場合は、あえてこの時期に部屋探しを計画してみる価値は十分にあります。

④ UR賃貸住宅やJKK東京の物件を探す

初期費用を劇的に抑えたい場合に、非常に強力な選択肢となるのが、公的機関が貸し出している賃貸住宅です。代表的なものに、UR都市機構が運営する「UR賃貸住宅」や、東京都住宅供給公社が運営する「JKK東京」があります。

これらの公的賃貸住宅の最大のメリットは、借主と直接契約するため「仲介」という概念がなく、仲介手数料が一切かからない点です。

| 費用項目 | UR賃貸住宅・JKK東京 | 一般的な民間賃貸 |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 不要 | 家賃0.5~1ヶ月分 |

| 礼金 | 不要 | 家賃0~2ヶ月分 |

| 更新料 | 不要 | 家賃1ヶ月分程度(1~2年毎) |

| 保証人 | 不要 | 原則必要(または保証会社利用) |

上記のように、仲介手数料だけでなく、礼金や更新料、保証人も不要という「4つのナシ」が特徴です。これにより、初期費用を数十万円単位で節約できる可能性があります。(参照:UR都市機構 公式サイト、JKK東京 公式サイト)

ただし、入居するには世帯の所得が一定額以上であることなどの申込資格を満たす必要があります。また、物件は団地タイプが多く、先着順で募集されるため、希望の物件が常にあるとは限りません。それでも、条件に合う人にとっては非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

⑤ フリーレント付きの物件を探す

「フリーレント」とは、入居後、一定期間の家賃が無料になる契約のことです。「フリーレント1ヶ月」の物件であれば、最初の1ヶ月分の家賃を支払う必要がありません。

これは仲介手数料そのものが安くなるわけではありませんが、結果的に初期費用の総額を大きく抑えることができるため、非常におすすめの方法です。例えば家賃8万円の物件でフリーレントが1ヶ月付けば、8万円分の負担が軽減されます。

フリーレント物件も、貸主が早期の入居者決定を目指すために提供されることが多く、閑散期や少し人気が落ちる物件で見つけやすい傾向があります。不動産情報ポータルサイトでも「フリーレント可」の条件で絞り込み検索が可能です。

注意点として、フリーレント付きの物件は「〇年以内の解約の場合は、違約金として家賃1ヶ月分を支払う」といった短期解約違約金の特約が付いていることがほとんどです。短期間で引越す予定がないか、契約内容をよく確認しましょう。

⑥ 直接、家賃交渉をする

仲介手数料は家賃をベースに計算されるため、元となる家賃を引き下げることができれば、それに連動して仲介手数料も安くなります。

例えば、家賃85,000円の物件で交渉が成功し、82,000円になったとします。

- 交渉前:85,000円 × 1.1 = 93,500円

- 交渉後:82,000円 × 1.1 = 90,200円

この場合、仲介手数料が3,300円安くなるだけでなく、月々の支払いも3,000円、年間で36,000円もお得になります。

家賃交渉が通りやすいのは、以下のような物件です。

- 長期間空室になっている物件

- 周辺の類似物件の家賃相場より高い設定になっている物件

- 駅から遠い、築年数が古いなど、何かしらのウィークポイントがある物件

交渉は、入居を申し込むタイミングで、不動産会社の担当者を通じて行います。「この物件を大変気に入っているのですが、予算の都合で家賃を〇〇円にしていただけないでしょうか」と、謙虚な姿勢でお願いするのが成功のコツです。

⑦ 不動産会社のキャンペーンを利用する

不動産会社によっては、閑散期対策や特定の物件の成約促進のために、独自のキャンペーンを実施していることがあります。

- 「〇月中のご契約で仲介手数料半額!」

- 「対象物件ご成約で〇万円キャッシュバック!」

- 「新生活応援キャンペーン」

こうしたキャンペーン情報は、その不動産会社のウェブサイトや店頭のポスターなどで告知されています。気になる物件を見つけたら、その物件を扱っている不動産会社が何かキャンペーンを行っていないか、チェックしてみるのも一つの手です。ダメ元で「何か利用できるキャンペーンはありませんか?」と担当者に直接聞いてみるのも良いでしょう。

これらの7つのコツを組み合わせることで、より効果的に初期費用を抑えることが可能になります。

仲介手数料が半額・無料になる物件の仕組みと注意点

「仲介手数料が無料!」と聞くと、非常にお得に感じますが、同時に「何か裏があるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。ここでは、仲介手数料が安くなるカラクリと、そうした物件を選ぶ際に気をつけるべき注意点を解説します。

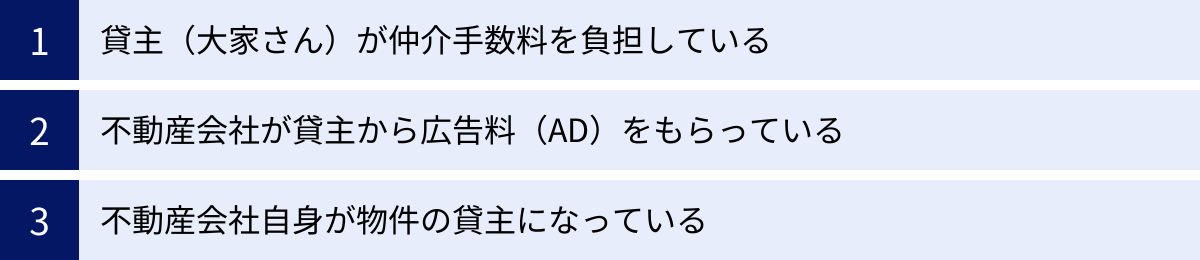

仲介手数料が安くなる理由

不動産会社も事業として利益を上げる必要があります。それなのに、なぜ仲介手数料を半額や無料にできるのでしょうか。その理由は主に3つのパターンに分けられます。

貸主(大家さん)が仲介手数料を負担している

本来、仲介手数料は貸主と借主で分担するのが原則です。仲介手数料が無料または半額の物件では、空室を一日でも早く解消したい貸主が、借主の初期費用負担を軽くするために、借主が支払うべき仲介手数料分を代わりに不動産会社へ支払っているケースがあります。

例えば、仲介手数料が無料の物件の場合、貸主が不動産会社に家賃1ヶ月分の報酬を支払っているのです。借主から見れば無料ですが、不動産会社は貸主から正規の手数料を受け取っているため、ビジネスとして成り立ちます。これは、特に長期間入居者が決まらない物件のオーナーが用いる、一般的な空室対策の一つです。

不動産会社が貸主から広告料(AD)をもらっている

もう一つの代表的なパターンが、不動産会社が貸主から仲介手数料とは別に、「広告料(AD)」や「業務委託料」といった名目の報酬を受け取っているケースです。ADは「アドバタイズメント(Advertisement)」の略です。

貸主は、自分の物件を優先的に紹介してもらうため、あるいは成約のインセンティブとして、不動産会社に「この物件を決めてくれたら、広告料として家賃の1ヶ月分を差し上げます」といった約束をします。この広告料収入が見込めるため、不動産会社は借主から仲介手数料をもらわなくても(または半額にしても)、十分に採算が取れるのです。

この広告料(AD)が付いている物件は、不動産業者向けの物件情報サイト(REINSなど)で公開されており、不動産会社はそうした物件を積極的に借主に紹介するインセンティブが働きます。

不動産会社自身が物件の貸主になっている

不動産会社の中には、賃貸仲介だけでなく、自社で物件を所有・管理している会社もあります。このような不動産会社が所有する物件(=自社物件)を借りる場合、そもそも「仲介」という行為が発生しません。

借主は、不動産会社という「貸主」と直接契約を結ぶことになります。間に入る仲介者がいないため、仲介手数料を支払う必要が根本的にないのです。これは「手数料が無料」というよりは、「手数料の発生要因がない」という方が正確な表現です。大手不動産会社や地域の地場に強い不動産会社が、こうした自社物件を持っていることがあります。

仲介手数料が安い物件を選ぶ際の注意点

仲介手数料が安いことは大きなメリットですが、その安さだけに飛びつかず、以下の点に注意して慎重に物件を検討することが重要です。

他の費用が上乗せされている可能性がある

最も注意すべき点がこれです。仲介手数料を無料にする代わりに、「礼金」が相場より高く設定されていたり、「短期解約違約金」が厳しく設定されていたりすることがあります。

また、本来は任意であることが多い「室内消毒料(1.5~2万円程度)」「24時間安心サポート(月額数百円~数千円)」「簡易消火器代」といったオプションサービスへの加入が、事実上、契約の必須条件になっているケースも見られます。

これらの費用が上乗せされた結果、仲介手数料を支払う通常の物件よりも、初期費用の総額が高くなってしまう可能性もゼロではありません。重要なのは、仲介手数料の安さだけでなく、敷金、礼金、その他の諸費用をすべて含めた「初期費用の総額」で物件を比較検討することです。見積書は隅々まで確認し、不要だと思われる費用については、必須なのか任意なのかを必ず確認しましょう。

人気のない物件の可能性がある

貸主が費用を負担してでも入居者を見つけたい、ということは、裏を返せば、その物件には何らかの理由で入居者が決まりにくい要因がある可能性も考えられます。

- 立地条件が悪い(駅から遠い、坂道が多い、周辺にスーパーがないなど)

- 建物の状態が良くない(築年数が古い、日当たりが悪い、騒音問題があるなど)

- 間取りや設備が使いにくい

- 過去に事件や事故があった(心理的瑕疵物件)

もちろん、単に貸主の方針で全ての物件を一律で手数料無料にしているケースや、たまたま前の入居者が退去したばかりの優良物件である可能性も十分にあります。しかし、「安さには理由があるかもしれない」という視点を持つことは大切です。

このリスクを回避するためには、必ず自分の足で現地に赴き、内見を行うことが不可欠です。部屋の中だけでなく、共用部分の清掃状況、建物の外観、曜日や時間帯を変えての周辺環境のチェックなどを徹底し、納得できる物件かどうかを自分の目で確かめましょう。

仲介手数料以外に必要となる初期費用の内訳

賃貸物件の契約時には、仲介手数料以外にも様々な費用が発生します。予算オーバーにならないよう、全体でどれくらいの費用がかかるのか、その内訳をあらかじめ把握しておくことが非常に重要です。一般的に、初期費用の総額は家賃の4~6ヶ月分が目安とされています。

以下に、主な初期費用の内訳と、家賃8万円の物件を例にした相場の目安をまとめました。

| 費用項目 | 内容 | 相場の目安(家賃8万円の場合) |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てるための預け金。 | 家賃の1~2ヶ月分(8~16万円) |

| 礼金 | 貸主(大家さん)へのお礼として支払う費用。返還されない。 | 家賃の0~2ヶ月分(0~16万円) |

| 前家賃・日割り家賃 | 入居する月の家賃。月の途中で入居する場合は日割り計算される。 | 日割り家賃+翌月分家賃(約8~16万円) |

| 火災保険料 | 火事や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 | 1.5~2万円程度(2年契約) |

| 鍵交換費用 | 前の入居者から鍵を交換するための費用。防犯上、必須。 | 1.5~2.5万円程度 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合などに利用する保証会社への費用。 | 初回:家賃の0.5~1ヶ月分または総賃料の30~100%(4~8万円) |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬。 | 家賃の0.5~1ヶ月分+消費税(4.4~8.8万円) |

| 合計 | 約35~70万円 |

それぞれの費用について、詳しく見ていきましょう。

敷金

敷金は、貸主(大家さん)に預けておく「担保」のようなお金です。主に、家賃を滞納してしまった場合の支払いや、借主の故意・過失によって部屋を汚したり壊したりした場合の原状回復費用に充てられます。何も問題がなければ、退去時にクリーニング費用などを差し引いた残額が返還されます。相場は家賃の1~2ヶ月分です。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる貸主に対して「お礼」として支払うお金です。これは慣習的な費用であり、敷金とは違って退去時に返還されることはありません。相場は家賃の0~2ヶ月分ですが、最近では競争力を高めるために「礼金ゼロ」の物件も増えています。

前家賃・日割り家賃

家賃は基本的に前払い(当月分を前月末までに支払う)です。そのため、契約時には入居する月の家賃を先に支払います。これを「前家賃」と呼びます。

月の途中(例えば4月15日)から入居する場合は、その月の家賃は日割りで計算されます(4月15日~30日分)。そして、多くの場合、翌月分(5月分)の家賃もまとめて支払うことを求められます。

火災保険料

賃貸物件では、火災保険(家財保険)への加入が契約の条件となっていることがほとんどです。これは、火事や水漏れなどで自分の家財が損害を受けた場合や、自分が原因で階下の部屋に水漏れ被害を与えてしまった(借家人賠償責任)場合などに備えるための保険です。相場は2年契約で1.5万円~2万円程度です。

鍵交換費用

防犯上の観点から、前の入居者が使っていた鍵を新しいものに交換するための費用です。これは、前の入居者が合鍵を作っている可能性などを排除し、安心して暮らすために必須の費用と言えます。相場は1.5万円~2.5万円程度で、ディンプルキーなどの特殊な鍵の場合はもう少し高くなることがあります。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の有無にかかわらず、家賃保証会社(賃貸保証会社)の利用を必須とする物件が非常に増えています。これは、借主が万が一家賃を滞納した場合に、保証会社が一時的に家賃を立て替えて貸主に支払ってくれるサービスです。貸主にとっては家賃滞納リスクを回避できるメリットがあります。

利用料の相場は、初回契約時に月額総賃料(家賃+管理費など)の30%~100%、または家賃の0.5~1ヶ月分が一般的です。また、1年ごとに1万円程度の更新料がかかる場合もあります。

これらの費用は物件によって大きく異なるため、気になる物件が見つかったら、必ず初期費用の詳細な見積もりを出してもらい、総額でいくら必要なのかを正確に把握することが大切です。

賃貸の仲介手数料に関するよくある質問

最後に、賃貸の仲介手数料に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

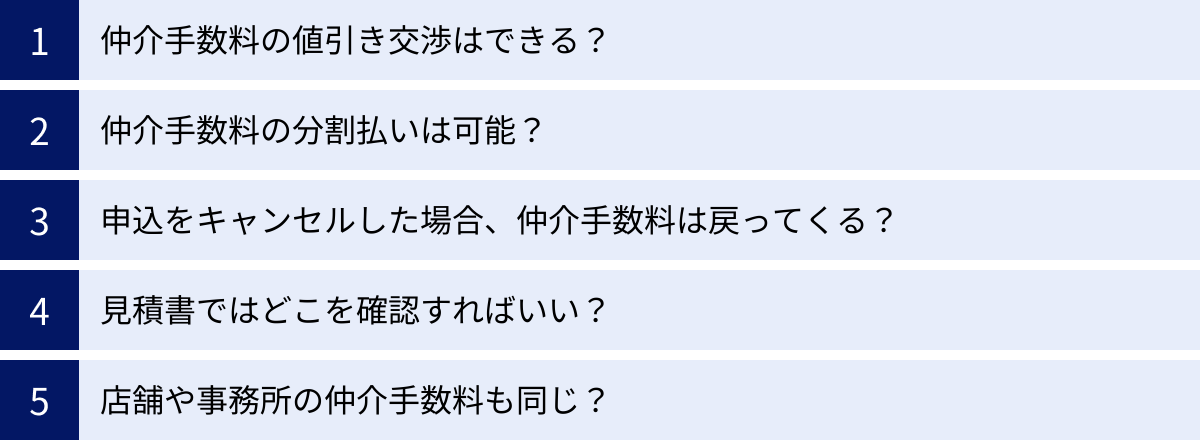

仲介手数料の値引き交渉はできる?

結論から言うと、交渉自体は可能ですが、必ず成功するわけではありません。

仲介手数料は、不動産会社にとって重要な収益源であり、法律で認められた上限額(家賃1ヶ月分+消費税)を請求するのは正当な権利です。そのため、不動産会社側に応じる義務はありません。

しかし、以下のような状況では、交渉が成功する可能性が比較的高まります。

- 不動産業界の閑散期(6月~8月など)

- 長期間、入居者が決まっていない物件

- 同じ不動産会社で複数の物件を契約する(例:家族の引越しなど)

- 契約の意思が固まっていることを示す

交渉を試みる際は、「何とか少しお安くなりませんか?」といったように、あくまで「お願い」「相談」という謙虚な姿勢で臨むことが大切です。高圧的な態度や、無理な要求は、担当者の心証を悪くし、かえって交渉が難航する原因になります。成功すればラッキー、くらいの気持ちで相談してみるのが良いでしょう。

仲介手数料の分割払いは可能?

原則として、仲介手数料を含む初期費用は一括での支払いが基本です。

不動産会社が現金での分割払いに応じてくれるケースは、ほとんどないと考えてよいでしょう。

ただし、支払い方法としてクレジットカード決済に対応している不動産会社であれば、カードで一括決済した後に、自分でカード会社のサービスを利用して「後から分割」や「リボ払い」に変更するという方法で、実質的に分割払いにすることは可能です。

クレジットカード決済に対応しているか、また、どのブランドのカードが使えるかは不動産会社によって異なります。分割払いを希望する場合は、物件探しの早い段階で、担当者に支払い方法について確認しておくことをおすすめします。

申込をキャンセルした場合、仲介手数料は戻ってくる?

この質問の答えは、キャンセルするタイミングによって大きく異なります。

- 「賃貸借契約の成立前」にキャンセルした場合

入居申込書を提出し、入居審査中の段階や、審査に通った後でも契約書に署名・捺印する前であれば、仲介手数料の支払い義務は発生しません。仲介手数料は成功報酬なので、契約が成立していなければ請求されることはありません。もし「申込金」などを預けていた場合でも、契約不成立の場合は全額返還されるのが原則です。 - 「賃貸借契約の成立後」にキャンセルした場合

契約書に署名・捺印し、契約が法的に成立した後に、自己都合でキャンセル(解約)する場合は、すでに支払った仲介手数料は返還されないのが一般的です。なぜなら、不動産会社の仲介業務は、契約成立をもって完了しているからです。さらに、契約内容によっては、別途違約金が発生する可能性もありますので、注意が必要です。

見積書ではどこを確認すればいい?

初期費用の見積書を受け取ったら、必ず以下のポイントを詳細にチェックしましょう。

- 仲介手数料の計算根拠は正しいか?

計算のベースが「家賃」のみになっているか(管理費などが含まれていないか)、料率(1ヶ月分か、0.5ヶ月分か)と消費税が正しく計算されているかを確認します。 - 不明な費目はないか?

「書類作成費」「環境維持費」「安心サポート料」「室内抗菌代」など、聞き慣れない項目がないかチェックします。もしあれば、それが何のための費用で、支払いが必須なのか任意なのかを必ず質問しましょう。 - 各費用の金額は相場通りか?

例えば、鍵交換費用が5万円など、相場から著しくかけ離れた金額になっていないかを確認します。 - 合計金額に間違いはないか?

基本的なことですが、各項目の合計額が合っているかも確認しましょう。

複数の不動産会社から見積もりを取り、内容を比較検討するのが最も確実な方法です。

店舗や事務所の仲介手数料も同じ?

居住用の賃貸物件と、店舗や事務所などの事業用物件では、仲介手数料の扱いや計算方法が一部異なりますが、基本的な上限規制は同じです。

事業用物件の賃貸借の媒介(仲介)であっても、不動産会社が受け取れる報酬の上限は、宅地建物取引業法により「借賃の1ヶ月分+消費税」と定められています。

ただし、事業用物件の契約では、「権利金」や「保証金(敷金とは性質が異なる場合がある)」の授受が行われることがあり、特に権利金の授受がある場合の売買・交換の仲介と見なされるケースなど、報酬額の計算が複雑になる場合があります。

基本的には居住用と同じ考え方で問題ありませんが、契約内容がより専門的になるため、不明な点は納得がいくまで不動産会社に説明を求めることが、居住用以上に重要になります。