賃貸物件を契約する際、初期費用として請求される「仲介手数料」。家賃の1ヶ月分が当たり前のように請求されることも多く、「高いな」と感じつつも、何のための費用なのか、その金額が妥当なのかを詳しく知らないまま支払っている方も少なくないでしょう。実は、この仲介手数料には法律で明確な上限が定められており、その仕組みを知ることで、不当な請求を避けたり、費用を安く抑えたりすることが可能です。

この記事では、賃貸の仲介手数料の基本的な役割から、法律(宅地建物取引業法)で定められた上限、具体的な計算方法、そして費用を賢く節約するためのテクニックまで、網羅的に詳しく解説します。これから引越しを考えている方はもちろん、過去に支払った仲介手数料に疑問を持ったことがある方も、ぜひ最後までご覧ください。正しい知識を身につけ、納得のいくお部屋探しを実現しましょう。

目次

賃貸の仲介手数料とは?

賃貸物件の契約時に発生する初期費用の中でも、特に大きな割合を占めるのが「仲介手数料」です。この費用は、物件を借りる「借主」と物件を貸す「貸主(大家さん)」の間に入り、双方の契約を円滑に成立させた不動産会社に対して支払われる成功報酬です。まずは、この仲介手数料がどのような役割を果たし、なぜ必要なのか、その本質を理解することから始めましょう。

仲介手数料は、理想の物件探しから契約締結までをサポートしてくれる不動産会社への対価(サービス料)と考えると分かりやすいです。具体的には、以下のような多岐にわたる業務への報酬が含まれています。

- 希望条件のヒアリングと物件提案: 予算、エリア、間取り、設備など、借主の希望を丁寧にヒアリングし、膨大な物件情報の中から条件に合う物件を絞り込んで提案します。

- 物件の現地案内(内見): 提案された物件の中から気になる部屋を実際に訪れ、日当たりや周辺環境、設備の状態などを確認する「内見」に同行し、専門的な視点からアドバイスを行います。

- 貸主(大家さんや管理会社)との条件交渉: 家賃や入居日の調整、ペット飼育の可否、特定の設備設置の要望など、借主に代わって貸主側との交渉を代行します。

- 入居申込手続きのサポート: 借主の入居意思が固まった後、申込書の記入方法を案内し、管理会社や保証会社の入居審査がスムーズに進むようサポートします。

- 重要事項説明: 契約を結ぶ前に、物件に関する非常に重要な情報をまとめた「重要事項説明書」を作成し、宅地建物取引士が内容を説明します。これは、借主が不利な契約を結んでしまうことがないように法律で義務付けられている重要な手続きです。

- 賃貸借契約書の作成と締結: 貸主と借主の双方が合意した内容を基に「賃貸借契約書」を作成し、契約内容の最終確認を行った上で、署名・捺印の手続きをサポートします。

これらの業務には、専門的な知識や多大な時間、そして労力がかかります。借主が一人でこれら全てを行うのは非常に困難です。仲介手数料は、こうした複雑で面倒な手続きをプロである不動産会社に任せ、安心してスムーズに新しい住まいを見つけるための「成功報酬」なのです。

ここで、他の初期費用との違いを明確にしておきましょう。賃貸契約時には、仲介手数料以外にも敷金や礼金、前家賃などがかかります。それぞれの性質は全く異なります。

| 費用項目 | 概要 | 誰に支払うか | 返還の有無 |

|---|---|---|---|

| 仲介手数料 | 不動産会社の仲介業務に対する成功報酬 | 不動産会社 | 返還されない |

| 敷金 | 家賃滞納や退去時の原状回復費用のための担保金 | 貸主(大家さん) | 原則、退去時に精算後返還される |

| 礼金 | 貸主へのお礼として支払うお金 | 貸主(大家さん) | 返還されない |

| 前家賃 | 入居する月の家賃を事前に支払うもの | 貸主(大家さん) | 家賃として充当される |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険料 | 保険会社 | 返還されない(掛け捨てが一般的) |

このように、敷金や礼金が貸主(大家さん)に支払われるお金であるのに対し、仲介手数料はあくまで不動産会社に支払われる費用です。そして最も重要なポイントは、仲介手数料は「成功報酬」であるため、賃貸借契約が成立して初めて支払い義務が発生するという点です。物件を紹介してもらったり、内見に連れて行ってもらったりしただけでは、支払う必要は一切ありません。

まとめると、賃貸の仲介手数料は、単なる手続きの代行費用ではなく、膨大な情報の中から最適な物件を探し出し、法的な専門知識をもって契約の安全性を確保し、貸主との複雑な交渉を代行してくれる不動産会社のプロフェッショナルなサービスに対する対価です。この手数料には、消費者が不利益を被らないよう法律で上限が定められています。次の章では、その法律の具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

仲介手数料の上限は法律(宅地建物取引業法)で決まっている

「仲介手数料は家賃1ヶ月分」という話をよく耳にしますが、これは不動産会社が自由に設定した金額なのでしょうか。答えは「いいえ」です。仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)という法律によって、その上限が厳格に定められています。この法律は、不動産取引の公正さを保ち、消費者を保護するために存在します。

この法律のルールを知っているかどうかで、不動産会社とのやり取りや最終的に支払う金額が大きく変わる可能性があります。ここでは、宅建業法が定める仲介手数料の上限に関する3つの重要なポイントを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

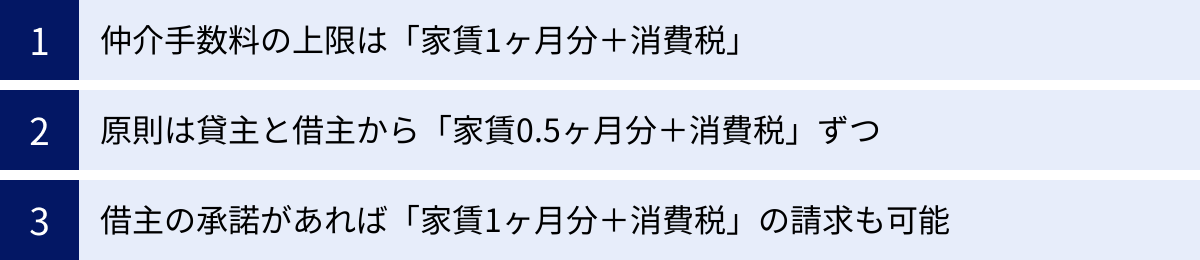

仲介手数料の上限は「家賃1ヶ月分+消費税」

宅建業法第46条および関連する国土交通省の告示では、不動産会社(宅地建物取引業者)が受け取ることができる報酬の上限額が定められています。賃貸物件の仲介(媒介)におけるルールを簡潔にまとめると、以下のようになります。

「不動産会社は、貸主と借主の双方から受け取る報酬の合計額として、家賃の1ヶ月分+消費税を超えて受け取ってはならない」

これが、仲介手数料に関する最も重要な大原則です。ポイントは、「貸主と借主の双方から受け取る合計額」という点です。例えば、家賃8万円の物件の場合、不動産会社が貸主と借主の両方から受け取れる仲介手数料の総額は、8万円+消費税(8,000円)=88,000円が上限となります。

この上限額を超えて仲介手数料を請求することは、明確な法律違反(業法違反)です。もし不動産会社が「仲介手数料は家賃の1.1ヶ月分です」などと説明してきた場合、それは違法な請求となります。

ここで注意したいのが、計算の基礎となる「家賃」の定義です。宅建業法では、仲介手数料の計算に使えるのは、純粋な「賃料」のみとされています。管理費や共益費、駐車場代、町内会費などを合算した金額をベースに手数料を計算することは認められていません。例えば、家賃が8万円、管理費が5,000円の場合、計算の基礎となるのはあくまで8万円であり、合計の85,000円ではありません。この点も不当な請求を見抜くための重要な知識です。

原則は貸主と借主から「家賃0.5ヶ月分+消費税」ずつ

前項で「貸主と借主の双方から受け取る合計額の上限が家賃1ヶ月分」と説明しましたが、宅建業法はさらに、その負担割合についても原則を定めています。

「不動産会社は、貸主または借主の一方から受け取ることができる報酬額の上限を、家賃の0.5ヶ月分+消費税とする」

つまり、法律上の原則的な考え方では、家賃1ヶ月分の仲介手数料を貸主と借主が半分ずつ、つまり0.5ヶ月分ずつ負担するのが基本の形とされているのです。家賃8万円の物件であれば、貸主から44,000円(税込)、借主から44,000円(税込)を受け取るのが、法律が想定する原則的なスタイルです。

この原則が定められている背景には、取引の公平性を確保する狙いがあります。不動産会社は貸主と借主、両者の間を取り持つ中立的な立場です。そのため、報酬も双方から均等に受け取るのが望ましいという考え方に基づいています。

しかし、実際の賃貸市場では、借主が家賃1ヶ月分の仲介手数料を全額負担するケースが非常に多く見られます。なぜ、この原則が広く適用されていないのでしょうか。その答えが、次の項目で解説する「例外規定」にあります。

借主の承諾があれば「家賃1ヶ月分+消費税」の請求も可能

原則は「貸主・借主で折半」ですが、法律には例外を認める但し書きが存在します。

「ただし、依頼者の承諾を得ている場合は、一方から合計額(家賃1ヶ月分+消費税)以内の報酬を受け取ることができる」

この「承諾」というキーワードが、現在の賃貸借契約における仲介手数料の実務を理解する上で最も重要なポイントです。つまり、不動産会社が借主に対して「仲介手数料として家賃1ヶ月分を請求します」と事前に伝え、借主がそれに同意(承諾)すれば、借主一人から上限額である家賃1ヶ月分+消費税を請求しても法律上は問題ない、ということになります。

では、この「承諾」はいつ、どのように行われるのでしょうか。多くの場合、非常に形式的、かつ半ば自動的に行われています。

- 物件探しの依頼時: 物件探しを依頼する際に記入する「媒介契約書」やアンケート用紙に、「仲介手数料は賃料の1ヶ月分+消費税とします」といった趣旨の一文が小さく記載されており、そこに署名・捺印することで「承諾した」と見なされる。

- 入居申込時: 入居申込書に、仲介手数料の金額が家賃1ヶ月分として明記されており、それに署名・捺印することで「承諾した」と見なされる。

このように、多くの借主は、自分が「承諾」しているという明確な意識がないまま、不動産会社の提示する条件に同意してしまっているのが実情です。不動産会社側からすれば、この承諾さえ得ておけば、法律の原則(0.5ヶ月分)ではなく、例外規定(1ヶ月分)を適用できるため、ほとんどのケースでこの方法が採られています。

しかし、逆を言えば、借主がこの条件に「承諾」しなければ、不動産会社は原則通り家賃の0.5ヶ月分しか請求できないことになります。この事実を知っておくだけでも、今後の物件探しにおける交渉の余地が生まれる可能性があります。

まとめると、仲介手数料は法律で「家賃1ヶ月分+消費税」という厳格な上限が定められています。その内訳は、原則として貸主・借主が0.5ヶ月分ずつ負担しますが、「借主の承諾」という例外規定があるために、実務上は借主が1ヶ月分を負担するケースが慣例化しているのが現状です。この仕組みを理解し、自分がどのタイミングで「承諾」することになるのかを意識することが、賢い消費者としての一歩となります。

仲介手数料の計算方法【家賃別シミュレーション】

仲介手数料の上限が法律で定められていることを理解したところで、次はその具体的な計算方法を見ていきましょう。計算自体は非常にシンプルですが、いくつかの注意点があります。ここでは、誰でも簡単に自分のケースで計算できるよう、基本的な計算式と、家賃別のシミュレーションを分かりやすく解説します。

まず、仲介手数料を計算するための基本式は以下の通りです。

仲介手数料(税込) = 家賃(税抜) × 割合(1ヶ月分または0.5ヶ月分など) + 消費税

この計算式における重要なポイントは2つです。

- 計算の基礎は「家賃」のみ: 前章でも触れましたが、計算の基礎となるのは月々の「家賃」本体の金額です。管理費や共益費、駐車場代、24時間サポート費用などは含みません。請求書を確認する際は、家賃以外の費用が誤って計算に含まれていないか必ずチェックしましょう。

- 消費税がかかる: 不動産会社の仲介サービスは消費税の課税対象です。したがって、計算した手数料の金額に、現在の消費税率(10%)を加える必要があります。

それでは、この計算式を使って、具体的な家賃でシミュレーションしてみましょう。ここでは、借主が1ヶ月分を負担する場合(上限額)と、法律の原則通り0.5ヶ月分を負担する場合の2パターンで計算します。

| 家賃(税抜) | 仲介手数料の上限額(税込) (家賃1ヶ月分の場合) |

仲介手数料の原則額(税込) (家賃0.5ヶ月分の場合) |

|---|---|---|

| 50,000円 | 55,000円 | 27,500円 |

| 60,000円 | 66,000円 | 33,000円 |

| 70,000円 | 77,000円 | 38,500円 |

| 80,000円 | 88,000円 | 44,000円 |

| 90,000円 | 99,000円 | 49,500円 |

| 100,000円 | 110,000円 | 55,000円 |

| 120,000円 | 132,000円 | 66,000円 |

| 150,000円 | 165,000円 | 82,500円 |

※消費税10%で計算

上記の表を見ると、負担割合が1ヶ月分か0.5ヶ月分かで、支払う金額が倍も違うことが一目瞭然です。家賃が高くなるほど、その差額はより大きくなります。次に、より具体的な計算過程をステップごとに確認してみましょう。

家賃7万円の物件の場合

家賃70,000円、管理費5,000円の物件を契約するケースで考えてみます。計算の基礎となるのは家賃の70,000円のみです。

【パターン1:仲介手数料が家賃1ヶ月分(+消費税)の場合】

これは、借主が承諾して上限額を支払う、現在最も一般的なケースです。

- 家賃本体の金額を確認: 70,000円

- 消費税を計算: 70,000円 × 10% = 7,000円

- 合計額を算出: 70,000円(手数料本体) + 7,000円(消費税) = 77,000円

この場合、借主が不動産会社に支払う仲介手数料は77,000円となります。

【パターン2:仲介手数料が家賃0.5ヶ月分(+消費税)の場合】

これは、法律の原則に基づいた負担割合のケースです。

- 家賃本体の金額を確認: 70,000円

- 手数料本体(0.5ヶ月分)を計算: 70,000円 × 0.5 = 35,000円

- 消費税を計算: 35,000円 × 10% = 3,500円

- 合計額を算出: 35,000円(手数料本体) + 3,500円(消費税) = 38,500円

この場合、借主が支払う仲介手数料は38,500円です。パターン1と比較すると、38,500円も安くなります。

家賃10万円の物件の場合

次に、都心部などでよく見られる家賃10万円の物件でシミュレーションしてみましょう。家賃100,000円、管理費8,000円のケースです。

【パターン1:仲介手数料が家賃1ヶ月分(+消費税)の場合】

- 家賃本体の金額を確認: 100,000円

- 消費税を計算: 100,000円 × 10% = 10,000円

- 合計額を算出: 100,000円(手数料本体) + 10,000円(消費税) = 110,000円

仲介手数料だけで10万円を超える大きな金額になります。

【パターン2:仲介手数料が家賃0.5ヶ月分(+消費税)の場合】

- 家賃本体の金額を確認: 100,000円

- 手数料本体(0.5ヶ月分)を計算: 100,000円 × 0.5 = 50,000円

- 消費税を計算: 50,000円 × 10% = 5,000円

- 合計額を算出: 50,000円(手数料本体) + 5,000円(消費税) = 55,000円

このケースでは、パターン1との差額は55,000円にもなります。これは引越し費用や新しい家具・家電の購入費用に充てることができるほどの大きな金額です。

このように、仲介手数料の計算方法は非常に明快です。重要なのは、「計算の基礎は家賃本体のみ」というルールと、「承諾の有無によって負担割合が変わる」という仕組みを正しく理解しておくことです。物件を探す際には、提示された仲介手数料がどのように計算されているのかを自分の頭で確認する癖をつけることで、不当な請求から身を守り、節約のチャンスを見つけることにも繋がります。

仲介手数料が上限を超える違法なケース

ほとんどの不動産会社は宅建業法を遵守し、適正な取引を行っています。しかし、残念ながら一部には、法律の知識が乏しい消費者から不当に多くの利益を得ようとする悪質な業者が存在するのも事実です。彼らは、仲介手数料の上限規制をかいくぐるために、巧妙な手口を使ってくることがあります。

ここでは、仲介手数料が上限を超えて請求される代表的な違法ケースを2つ紹介します。これらの手口を知っておくことは、自身の財産を守るための重要な自己防衛策となります。

仲介手数料以外の名目で請求される

仲介手数料の上限が「家賃1ヶ月分+消費税」と法律で定められているため、「仲介手数料」という名目でこれ以上請求することはできません。そこで悪質な業者が使う手口が、実質的には仲介手数料と同じ性質の費用を、別の名目に偽装して請求するというものです。

具体的には、以下のような名目が使われることがあります。

- コンサルティング料、企画料

- 契約事務手数料、書類作成費用

- 更新事務手数料(※契約更新時の話であり、新規契約時とは異なるが注意が必要)

- 礼金、謝礼(※貸主への礼金とは別に、不動産会社への謝礼として請求するケース)

- 広告宣伝費(AD)

これらの費用が請求された際に確認すべき重要なポイントは、「その費用が、具体的にどのような役務(サービス)に対する対価なのか」ということです。

例えば、「契約事務手数料」として2万円を請求されたとします。その内訳を尋ねた際に、不動産会社が「契約書や重要事項説明書の作成にかかる費用です」と説明したとしましょう。しかし、契約関連書類の作成や説明は、本来、物件の仲介業務に当然含まれるべき中核的なサービスです。したがって、これらの業務に対する費用を仲介手数料とは別に請求することは、二重請求にあたり、宅建業法違反となる可能性が非常に高いです。

同様に、「コンサルティング料」という名目であっても、その内容が物件の提案や条件交渉といった通常の仲介業務の範囲を出ないのであれば、別途請求する正当な根拠はありません。

もちろん、借主が不動産会社に対して、通常の仲介業務には含まれない特別な依頼(例:特殊な契約内容に関する法務調査、遠隔地への書類の出張手配など)をし、その対価として別途料金を支払うことに合意したのであれば、話は別です。しかし、そのような特別な合意がないにもかかわらず、仲介手数料とは別に、上記のような曖昧な名目で費用が請求された場合は、まずその内訳と法的根拠を明確にするよう求め、安易に支払いに応じないことが肝心です。

家賃以外の費用(駐車場代など)が計算に含まれている

もう一つの典型的な違法ケースが、仲介手数料の計算基礎をごまかす手口です。前述の通り、仲介手数料の計算基礎にできるのは、居住用建物部分の「家賃」のみです。管理費や共益費は、建物の維持管理に使われる実費であり、家賃とは性質が異なるため、計算に含めることはできません。

このルールを無視し、不当に多くの手数料を請求するケースがあります。

【違法な計算例】

- 物件の条件:家賃 80,000円、管理費 5,000円、駐車場代 10,000円

- 合計月額:95,000円

この物件で、悪質な業者は月額合計の95,000円を基礎として仲介手数料を計算しようとします。

- 違法な計算:95,000円 × 1ヶ月分 + 消費税 = 104,500円

しかし、法律に基づいた正しい計算は、家賃の80,000円のみを基礎とします。

- 正しい計算:80,000円 × 1ヶ月分 + 消費税 = 88,000円

この場合、差額の16,500円は不当な請求となります。

駐車場の仲介手数料に関する注意点

駐車場が物件とセットで契約される場合、その扱いには注意が必要です。もし、建物とは別に「駐車場の利用契約」についても個別に仲介を依頼した、という形式をとる場合、駐車場代を基礎とした仲介手数料が発生すること自体はあり得ます。

ただし、その場合でも、

- 居住用建物の仲介手数料(上限:家賃1ヶ月分+消費税)

- 駐車場の仲介手数料(上限:駐車場代1ヶ月分+消費税)

この2つを別々に計算し、その合計額を請求する必要があります。両方の賃料を合算して手数料を計算することは認められていません。また、そもそも駐車場の契約に不動産会社の仲介が不要なケース(貸主と直接契約するだけなど)も多いため、駐車場代に対して当然のように仲介手数料が上乗せされていたら、その根拠を確認する必要があります。

違法な請求をされた場合の対処法

万が一、上限を超える、あるいは不審な名目の請求を受けた場合は、以下の手順で冷静に対応しましょう。

- 請求書の内訳を精査する: まずは落ち着いて請求書の内訳を隅々まで確認します。

- 根拠の説明を求める: 不明な点や違法の疑いがある項目について、不動産会社の担当者に「この費用は何に対する対価ですか?」「宅建業法のどの規定に基づいていますか?」と具体的に説明を求めます。

- その場で支払いを承諾しない: 納得のいく説明が得られない限り、安易に支払いを承諾したり、関連書類に署名したりしないでください。

- 専門機関に相談する: 不動産会社との交渉が難しいと感じたら、第三者機関に相談しましょう。各都道府県庁には、宅地建物取引業を管轄する部署(例:都市整備局、建築指導課など)があり、そこで相談を受け付けています。また、業界団体である「全日本不動産協会(Z)」や「全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)」の相談窓口も利用できます。

請求書を鵜呑みにせず、常に「なぜこの費用が必要なのか?」と疑問を持つ姿勢が、悪質な手口から身を守るための最大の武器となります。

注意!仲介手数料以外に請求されることがある費用

賃貸物件の契約時には、仲介手数料以外にもさまざまな名目の費用が請求され、初期費用の総額が予想以上に膨らんでしまうことがよくあります。これらの費用の中には、契約上支払う必要がある正当なものもあれば、法的な支払い義務がなく、交渉次第で外せる可能性のあるものも混在しています。

ここでは、仲介手数料とは別に請求されがちな費用の内訳と、それぞれの支払い義務について詳しく解説します。初期費用の見積もりを受け取った際に、どの費用が必須で、どの費用が任意なのかを冷静に判断するための知識を身につけましょう。

事務手数料・書類作成費用

これは、前章の「違法なケース」でも触れた、特に注意が必要な項目です。結論から言うと、通常の賃貸借契約における「事務手数料」や「書類作成費用」は、仲介手数料に含まれているべきであり、別途請求された場合は不当である可能性が極めて高いです。

重要事項説明書の作成や契約書の準備といった業務は、不動産会社が行うべき仲介業務そのものです。これらの基本的な業務に対して、仲介手数料とは別に料金を上乗せすることは、実質的に手数料の上限規制を潜脱する行為と見なされます。

ただし、ごく稀なケースとして、借主側から特別な依頼をした場合は、別途費用が発生する可能性があります。例えば、「海外在住のため、国際郵便で契約書類のやり取りを代行してほしい」「通常は不要な、融資のための特殊な証明書類を作成してほしい」といった、標準的な仲介業務の範囲を超える特別なサービスを依頼し、その対価を支払うことに事前に合意した場合です。

しかし、そのような特別な事情がないにもかかわらず、見積もりに「契約事務手数料」といった項目が含まれていたら、その支払いを承諾する前に、必ずその具体的な内容と法的根拠を問いただすべきです。

24時間サポート費用

「入居安心サポート」「くらしーど24」などの名称で請求されることが多いこの費用は、鍵の紛失、水回りのトラブル、ガラスの破損といった、入居中に発生する緊急事態に24時間体制で対応してくれるサービスに対するものです。相場は2年間で15,000円〜20,000円程度です。

このサービス自体は、特に一人暮らしの方などにとっては心強い味方になる可能性があります。問題は、その加入が「必須」なのか「任意」なのかという点です。

多くの場合、この種のサポートサービスへの加入は任意です。不動産会社によっては、あたかも加入が必須であるかのように説明してくることがありますが、不要であれば断れるケースがほとんどです。もし加入を断りたい場合は、「火災保険でカバーできる範囲もありますし、不要なので外してください」と明確に伝えましょう。

ただし、物件によっては貸主(大家さん)や管理会社が加入を契約の条件としている場合もあります。その場合は、残念ながらその物件を借りる以上、支払いを拒否することはできません。契約前に、加入が必須条件なのかどうかをしっかりと確認することが重要です。

広告料(AD)

「AD」や「広告宣伝費」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。これは、本来、貸主(大家さん)が、空室を早く埋めてもらうために不動産会社に支払う特別な成功報酬(インセンティブ)のことです。例えば、「この物件を成約させてくれたら、通常の仲介手数料に加えて、広告料として家賃の1ヶ月分を差し上げます」といった形で、貸主から不動産会社に支払われます。

この広告料(AD)を、何らかの理由をつけて借主に請求することは、完全にお門違いであり、借主が支払う義務は一切ありません。これは不動産業界の内部的な取引であり、借主には全く関係のない費用です。

万が一、不動産会社から「この物件はAD付きなので、その一部を負担してもらいます」といった説明をされた場合は、明確に断りましょう。それは悪質な業者である可能性が高く、取引自体を考え直した方がよいかもしれません。

その他初期費用(敷金・礼金・火災保険料など)

これらは、仲介手数料とは別に発生する、一般的で正当な初期費用です。それぞれの意味を再確認しておきましょう。

- 敷金: 家賃滞納や、退去時に借主の故意・過失で生じた損傷の修繕費に充てるための「預け金」。退去時に精算され、残金は返還されます。

- 礼金: 部屋を貸してくれる貸主へのお礼として支払うお金。返還はされません。

- 火災保険料: 火事や水漏れなどを起こしてしまった際の損害賠償に備えるための保険。多くの場合、加入が義務付けられています。

- 鍵交換費用: 前の入居者から鍵を新しく交換するための費用。防犯上、借主負担となるのが一般的です。

- 保証会社利用料: 連帯保証人がいない場合や、必須条件となっている場合に利用する保証会社への費用。家賃の0.5ヶ月~1ヶ月分が相場です。

これらの費用は、物件の募集図面(マイソク)に記載されており、契約条件の一部となっています。したがって、基本的には支払い義務があります。

これらの費用に支払い義務はある?

ここまで解説した費用について、支払い義務の有無を一覧表で整理してみましょう。

| 費用項目 | 概要と支払い義務の判断基準 |

|---|---|

| 敷金・礼金 | 契約条件。募集図面に記載されていれば支払い義務あり。 |

| 火災保険料 | 多くの物件で加入が必須。指定保険会社以外の利用が可能か確認する価値はある。 |

| 鍵交換費用 | 防犯上の観点から借主負担が一般的。交渉の余地は稀にあるが、支払うケースが多い。 |

| 保証会社利用料 | 利用が契約の必須条件になっている場合、支払い義務あり。 |

| 24時間サポート費用 | 任意加入の場合が多い。不要であれば断れる可能性が高い。必須条件か要確認。 |

| 室内消毒料・消臭抗菌代 | 任意の場合がほとんど。効果も不明確なため、交渉して外せる代表的な項目。 |

| 事務手数料・書類作成費用 | 原則として仲介手数料に含まれるため支払い義務なし。特別な依頼に基づく場合は例外。 |

| 広告料(AD) | 貸主が不動産会社に支払うもの。借主に支払い義務は一切ない。 |

初期費用の見積もりを受け取ったら、それを鵜呑みにせず、「この費用は何のため?」「支払いは必須?任意?」と一つひとつ冷静にチェックする習慣が、不要な出費を抑える上で非常に重要です。特に「24時間サポート」や「室内消毒料」といった付帯サービスは、合計すると数万円になることもあり、これらをカットできるだけでも大きな節約に繋がります。

仲介手数料を安く抑える6つの方法

ここまで仲介手数料の法律上のルールや注意点を解説してきましたが、ここからはより実践的に、高額になりがちな仲介手数料を賢く安く抑えるための具体的な方法を6つご紹介します。これらの方法を組み合わせることで、初期費用を大幅に節約することも可能です。自分の状況や物件探しのスタイルに合わせて、最適な方法を見つけてみましょう。

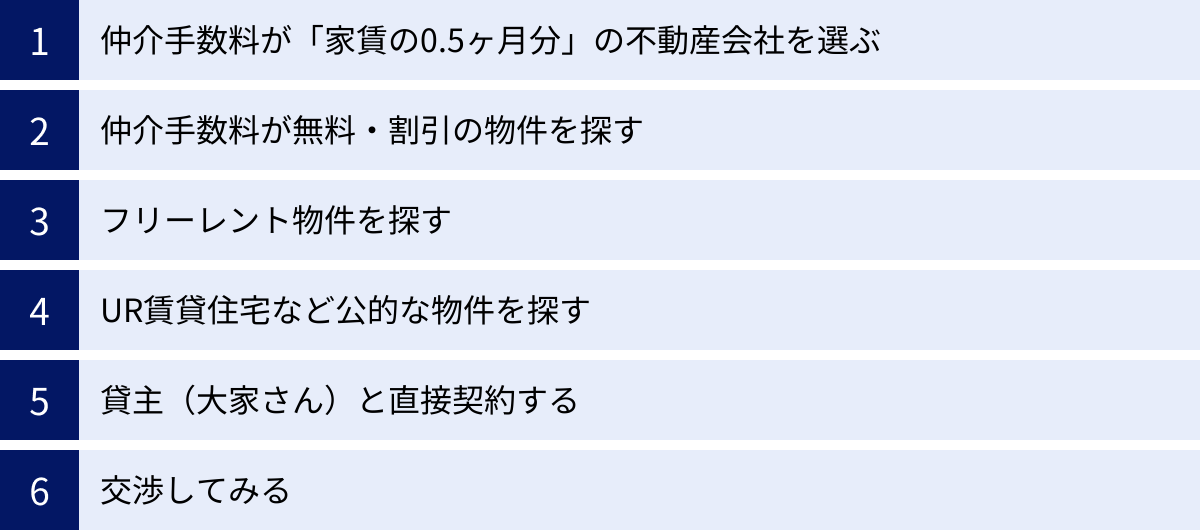

① 仲介手数料が「家賃の0.5ヶ月分」の不動産会社を選ぶ

多くの不動産会社が慣例的に「家賃1ヶ月分」の仲介手数料を設定する中、法律の原則通り「家賃0.5ヶ月分(半額)」や、それ以下の料金でサービスを提供している不動産会社も存在します。これらの会社は、ITの活用による業務効率化や、成約件数を増やす薄利多売戦略などによって、低価格での運営を実現しています。

家賃8万円の物件であれば、仲介手数料は通常88,000円(税込)ですが、0.5ヶ月分の会社なら44,000円(税込)となり、これだけで4万円以上の節約になります。

探し方としては、インターネットで「(地域名) 仲介手数料 半額」や「仲介手数料 0.5ヶ月」といったキーワードで検索するのが最も手軽です。

ただし、利用する際にはいくつか注意点があります。会社によっては、紹介できる物件が特定のエリアや物件タイプに限られていたり、対面での手厚いサポートよりもオンラインでのやり取りが中心になったりする場合があります。料金の安さだけでなく、サービス内容や口コミなどを総合的に比較検討し、自分の希望に合った会社を選ぶことが大切です。

② 仲介手数料が無料・割引の物件を探す

不動産ポータルサイトを見ていると、「仲介手数料無料」や「仲介手数料50%OFF」といった魅力的なキャッチコピーの物件を見かけることがあります。なぜ、このような大幅な割引が可能なのでしょうか。

そのからくりは、借主が支払うべき仲介手数料を、貸主(大家さん)が代わりに負担しているケースがほとんどだからです。貸主は、空室期間が長引くことによる家賃収入の損失を最も恐れています。そのため、仲介手数料を肩代わりしてでも、物件の魅力を高めて早く入居者を見つけたい、というインセンティブが働くのです。

特に、以下のような物件で仲介手数料が無料・割引になる傾向があります。

- 長期間入居者が決まらない物件

- 駅から遠い、築年数が古いなど、条件的に不利な物件

- 供給過多エリアの物件

- 新築で、一斉に多くの入居者を集めたい物件

探し方は、大手不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME’Sなど)の検索条件で「仲介手数料無料」や「仲介手数料割引」といった項目にチェックを入れて絞り込むのが簡単です。

注意点として、仲介手数料が無料な代わりに、礼金が相場より高く設定されていたり、不要なオプション(室内消毒料など)の加入が必須になっていたりするケースも稀にあります。必ず初期費用の総額で他の物件と比較検討するようにしましょう。

③ フリーレント物件を探す

フリーレントとは、入居後の一定期間(通常1ヶ月~3ヶ月程度)、家賃が無料になるという特典が付いた物件のことです。これは仲介手数料が直接安くなるわけではありませんが、初期費用の総額を劇的に抑えることができるため、実質的な節約効果は非常に大きいと言えます。

例えば、家賃8万円の物件で2ヶ月のフリーレントが付いていれば、16万円分の家賃が浮くことになります。これは仲介手数料以上のインパクトです。このフリーレントも、貸主が空室を早期に解消するための戦略の一つです。

探し方は、仲介手数料無料物件と同様に、不動産ポータルサイトで「フリーレント」の条件で絞り込むことができます。

最大の注意点は、短期解約違約金が設定されていることがほとんどだという点です。例えば、「契約から1年未満で解約した場合は、フリーレント期間分の家賃(この例では16万円)を違約金として支払う」といった特約が付いています。長期的に住むことが確定している場合には非常に有効な選択肢ですが、短期での転居の可能性がある場合は慎重に検討する必要があります。

④ UR賃貸住宅など公的な物件を探す

初期費用を根本的に抑えたい場合に、非常に強力な選択肢となるのが「UR賃貸住宅」です。UR賃貸住宅は、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理・運営する公的な賃貸住宅で、民間物件にはない4つの大きなメリットがあります。

- 仲介手数料が不要

- 礼金が不要

- 更新料が不要

- 保証人が不要

UR都市機構が貸主であり、不動産会社を介さずに直接契約するため、仲介手数料が一切かかりません。これだけで家賃1ヶ月分以上の費用が節約できます。さらに礼金や保証会社利用料も不要なため、初期費用を一般的な民間賃貸の半分以下に抑えることも可能です。

(参照:UR都市機構 公式サイト)

ただし、入居するにはURが定める収入基準(月収が家賃の4倍以上など)を満たす必要があります。また、人気エリアの物件は空きが少なく、抽選になることもあります。条件に合うかどうか、公式サイトで確認してみる価値は十分にあります。

⑤ 貸主(大家さん)と直接契約する

不動産会社という仲介者を挟まずに、物件の所有者である貸主(大家さん)と直接、賃貸借契約を結ぶ方法です。仲介者が存在しないため、仲介手数料は当然ながら発生しません。

探し方としては、大家さん自身が運営している物件紹介サイトや、地域の情報サイト、知人からの紹介などが考えられます。

この方法の最大のメリットは費用の安さですが、デメリットも大きいため注意が必要です。物件探しから内見の調整、契約条件の交渉、契約書のリーガルチェック、入居後のトラブル対応まで、全てを自分自身で行う必要があります。不動産取引に関する専門知識がないと、不利な契約内容に気づかなかったり、トラブル時に適切に対応できなかったりするリスクが伴います。初心者にはややハードルが高い方法と言えるでしょう。

⑥ 交渉してみる

最後の手段として、気になる物件が見つかった段階で、不動産会社に仲介手数料の値引きを交渉してみるという方法があります。必ず成功する保証はありませんが、交渉すること自体は何も問題ありません。

交渉が成功しやすくなるには、いくつかのポイントがあります。

- 交渉のタイミング: 賃貸業界の閑散期(一般的に4月下旬~8月、11月~12月)を狙うのがおすすめです。この時期は物件が余りがちで、不動産会社も貸主も1件でも多く契約を決めたいため、交渉に応じてもらいやすくなります。

- 対象となる物件: 長期間空室になっている物件や、条件的に少し不利な物件は、貸主側も早く入居者を決めたいため、交渉の余地が生まれやすいです。

- 交渉の仕方: 「この物件に決めたいのですが、仲介手数料を少しだけお安くしていただけないでしょうか」「A物件と迷っているのですが、こちらを半額にしていただけるなら即決します」など、契約する強い意思を示しつつ、丁寧にお願いする姿勢が重要です。

高圧的な態度や、いきなり「無料にしてほしい」といった無理な要求は禁物です。あくまで「お願い」ベースで、常識的な範囲での交渉を心がけましょう。

これらの6つの方法を理解し、自分の状況に合わせて活用することで、仲介手数料という大きなハードルを乗り越え、よりお得に新生活をスタートさせることができます。

仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料がいつ発生し、どのタイミングで支払うべき費用なのかを正確に理解しておくことは、不動産会社との無用なトラブルを避ける上で非常に重要です。特に、契約成立前に支払いを求められた場合の対処法を知っておくことは、消費者の権利を守るために不可欠です。

まず、大原則として覚えておくべきことは、仲介手数料は「成功報酬」であるということです。

これは宅建業法にも定められているルールで、不動産会社の仲介業務が成功し、貸主と借主の間で賃貸借契約が有効に成立した時点で、初めて不動産会社は報酬(仲介手数料)を請求する権利を得ます。

したがって、以下のような段階では、仲介手数料の支払い義務は一切発生しません。

- 物件情報を紹介してもらっただけ

- 物件の内見に連れて行ってもらっただけ

- 入居の申し込みをしただけ

もし、これらの段階で不動産会社から「仲介手数料を支払ってください」と請求された場合、それは不当な請求であり、応じる必要はありません。

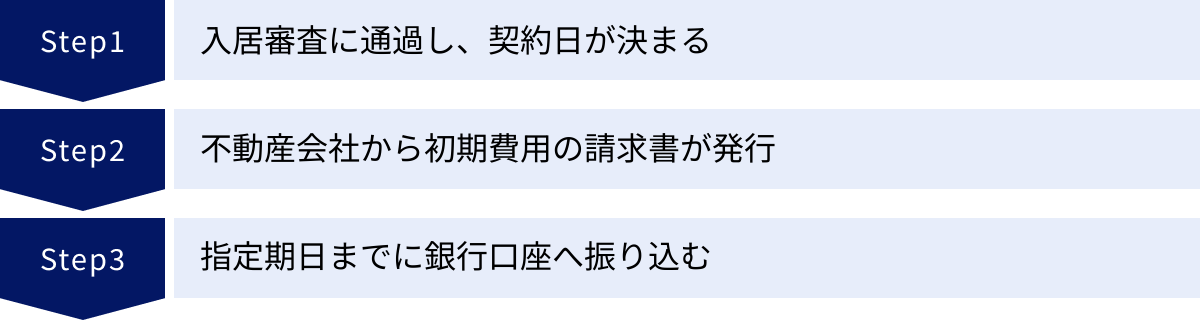

では、具体的に支払いが必要になるのはいつなのでしょうか。一般的には、賃貸借契約書に署名・捺印する「契約日」、もしくはその数日前までに、他の初期費用(敷金、礼金、前家賃など)と合わせて一括で支払うのが最も多いケースです。

支払いの流れとしては、

- 入居審査に通過し、契約日が決まる。

- 不動産会社から、初期費用の内訳が記載された請求書が発行される。

- 指定された期日までに、指定の銀行口座へ振り込む。

という形が主流です。契約日当日に現金で支払うケースもありますが、高額になるため、現在では銀行振込が一般的です。

契約成立前の「申込金」や「預り金」との違いに注意

物件探しの過程で、特定の物件を他の人に取られないように押さえておくために、「申込金」や「預り金」といった名目でお金を要求されることがあります。このお金は、仲介手数料とは全く性質が異なります。

申込金や預り金は、あくまで「入居の意思を示すために一時的に預けるお金」であり、成功報酬である仲介手数料とは違います。このお金の法的な位置づけは非常に重要で、以下のルールを覚えておきましょう。

- 契約が成立した場合: 支払った申込金は、敷金や礼金などの初期費用の一部に充当されます。

- 契約に至らなかった場合: 借主側の都合でキャンセルした場合でも、貸主側の都合で契約できなかった場合でも、預けた申込金は全額返還されなければならないのが原則です。

万が一、不動産会社が「キャンセルしたので申込金は返せません」と言ってきた場合、それは宅建業法に違反する可能性があります。トラブルを避けるためにも、申込金を支払う際には、必ず「預り証」を発行してもらい、その書面に「契約不成立の際には全額返金する」旨を明記してもらうようにしましょう。

契約成立後にキャンセルした場合、仲介手数料は戻らない

初期費用を支払い、契約書への署名・捺印も完了し、契約が完全に成立した後に、借主側の都合で入居をキャンセル(解約)する場合は注意が必要です。

この場合、不動産会社は「賃貸借契約を成立させる」という仲介業務を既に完了させているため、一度支払った仲介手数料は、原則として返還されません。また、礼金も返還されないのが一般的です。敷金については返還される可能性がありますが、契約内容によっては短期解約違約金などが発生することもあります。

契約は非常に重い意味を持つ行為です。契約書に署名・捺印する前には、本当にこの物件で良いのか、契約内容に不明な点はないかを最終確認し、安易なキャンセルは避けるようにしましょう。

まとめると、仲介手数料は契約成立に対する成功報酬であり、支払うタイミングは契約締結の直前または同時です。この原則を理解し、契約前の不当な請求や、申込金との混同に注意することで、安心して契約手続きを進めることができます。

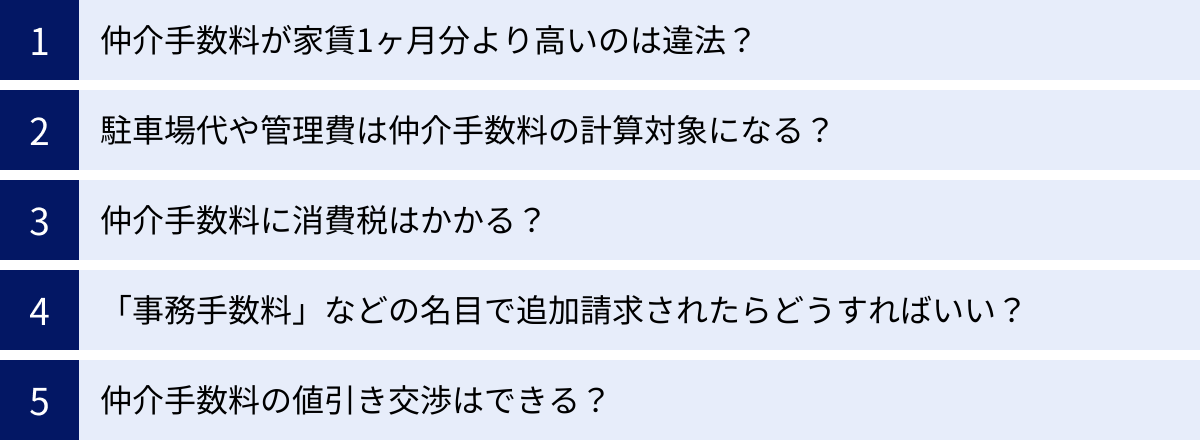

賃貸の仲介手数料に関するよくある質問

ここまで賃貸の仲介手数料について詳しく解説してきましたが、最後に、特に多くの方が疑問に思う点や不安に感じる点をQ&A形式でまとめました。これまでの内容の復習も兼ねて、ぜひ参考にしてください。

仲介手数料が家賃1ヶ月分より高いのは違法?

A. はい、明確に違法です。

宅地建物取引業法により、不動産会社が貸主と借主の双方から受け取れる仲介手数料の合計額の上限は「家賃1ヶ月分+消費税」と厳格に定められています。

もし、請求書に記載された「仲介手数料」という項目が、この上限額を超えている場合は、明確な法律違反です。

ただし、注意が必要なのは、前述したように「仲介手数料以外の名目」で費用が上乗せされているケースです。例えば、仲介手数料は家賃1ヶ月分きっかりで、それに加えて「契約事務手数料」や「コンサルティング料」といった名目で追加請求されている場合、合計すると家賃1ヶ月分を超えてしまうことがあります。これらの追加費用が、実質的に仲介業務に対する対価である場合は、やはり違法となる可能性が高いです。

請求された金額が上限を超えていると感じたら、まずはその内訳を精査し、不動産会社に根拠を問い質しましょう。

駐車場代や管理費は仲介手数料の計算対象になる?

A. 原則として計算対象にはなりません。

仲介手数料を計算する際の基礎となる金額は、あくまで居住用建物部分の「家賃(賃料)」本体のみです。

- 管理費・共益費: これらは建物の維持管理に使われる費用であり、家賃とは性質が異なるため、仲介手数料の計算に含めることはできません。家賃8万円、管理費5,000円の場合、計算基礎は8万円です。

- 駐車場代: 駐車場を建物とは別に「仲介」してもらった場合に限り、駐車場代を基礎とした仲介手数料(上限:駐車場代1ヶ月分+消費税)が発生する可能性はあります。しかし、その場合でも家賃と駐車場代を合算して計算することは違法です。それぞれ別々に計算する必要があります。

見積書で、家賃と管理費などが合算された金額をベースに手数料が計算されていないか、必ず確認しましょう。

仲介手数料に消費税はかかる?

A. はい、かかります。

不動産会社が提供する仲介サービスは、法律上の「役務の提供」にあたり、消費税の課税対象となります。したがって、家賃を基に算出した仲介手数料本体の金額に、現在の消費税率(10%)を加えた額が最終的な支払額となります。

計算式は 「仲介手数料 = 家賃(税抜) × 割合 + 消費税」 となります。

請求書の内訳に、手数料本体の金額(税抜)と消費税額が分けて記載されているかを確認すると、より分かりやすいでしょう。

「事務手数料」などの名目で追加請求されたらどうすればいい?

A. まず、その費用の具体的な内訳と請求の根拠を、不動産会社に詳しく説明を求めてください。

その費用が、物件の紹介、内見の案内、重要事項説明、契約書の作成といった、通常の仲介業務の範囲内で行われるサービスに対するものであれば、それは本来仲介手数料に含まれるべきものです。別途「事務手数料」などの名目で請求するのは不当であり、支払う義務はない可能性が高いです。

もし、不動産会社から納得のいく説明が得られなかったり、支払いを強要されたりするようなことがあれば、その場で安易に承諾しないでください。そして、各都道府県の宅地建物取引業の担当部署(例:「〇〇県庁 建築指導課」などで検索)や、地域の消費生活センターに相談することをおすすめします。これらの機関は、中立的な立場でアドバイスをくれたり、悪質なケースでは業者への指導を行ったりしてくれます。

仲介手数料の値引き交渉はできる?

A. はい、交渉すること自体は可能です。

仲介手数料の上限は法律で定められていますが、下限はありません。そのため、不動産会社が合意すれば、値引きすることは何ら問題ありません。

ただし、交渉が必ず成功するわけではありません。成功の確率を少しでも上げるには、以下の点を意識すると良いでしょう。

- 時期を選ぶ: 繁忙期(1月~3月)を避け、物件が動きにくい閑散期(4月下旬~8月など)を狙う。

- 契約の意思を明確にする: 「この手数料になれば、今日ここで申し込みます」というように、契約する強い意志を見せることで、不動産会社も前向きに検討しやすくなります。

- 丁寧な姿勢でお願いする: 高圧的な態度ではなく、「何とかなりませんでしょうか」というように、あくまで低姿勢で相談する。

仲介手数料は初期費用の中でも大きな割合を占める項目です。正しい知識を武器に、納得のいく契約を結び、気持ちよく新生活をスタートさせましょう。