引っ越しを考えたとき、初期費用の高さに驚いた経験はありませんか。敷金や礼金、前家賃など、さまざまな費用がかかる中で、特に大きな割合を占めるのが「仲介手数料」です。家賃の1ヶ月分にもなるこの費用が「無料」になれば、新生活の負担を大幅に減らせます。

しかし、「なぜ無料になるの?」「何か裏があるのでは?」と不安に思う方も少なくないでしょう。結論から言うと、仲介手数料が無料になるのには明確な「からくり」が存在し、その仕組みを理解すれば、お得に賢く物件を借りることが可能です。

この記事では、賃貸の仲介手数料の基本的な役割から、無料になる3つの主要なからくり、そしてメリット・デメリットまでを徹底的に解説します。さらに、仲介手数料無料の物件を探す際の具体的な方法や、契約前に必ず確認すべきチェックポイント、よくある質問にも詳しくお答えします。

この記事を最後まで読めば、仲介手数料無料の物件に対する漠然とした不安が解消され、ご自身の希望に合った最適な物件を、自信を持って選べるようになるでしょう。

目次

賃貸の仲介手数料とは?

賃貸物件を探す際、ほとんどの場合で不動産会社を介して契約を結びます。その際に不動産会社へ支払う成功報酬が「仲介手数料」です。この手数料がどのような役割を持ち、法律でどのように定められているのかを理解することは、物件探しの第一歩と言えます。まずは、仲介手数料の基本について詳しく見ていきましょう。

仲介手数料の役割と相場

仲介手数料は、単に物件を紹介してもらうためだけの料金ではありません。借主(あなた)と貸主(大家さん)の間に入り、円滑で安全な賃貸借契約を成立させるための、不動産会社が提供する専門的なサービスへの対価です。もし不動産会社が存在しなければ、私たちは膨大な物件情報の中から自力で貸主を探し出し、直接交渉し、法的に有効な契約書を作成しなければなりません。これには多大な時間と労力、そして専門知識が必要です。

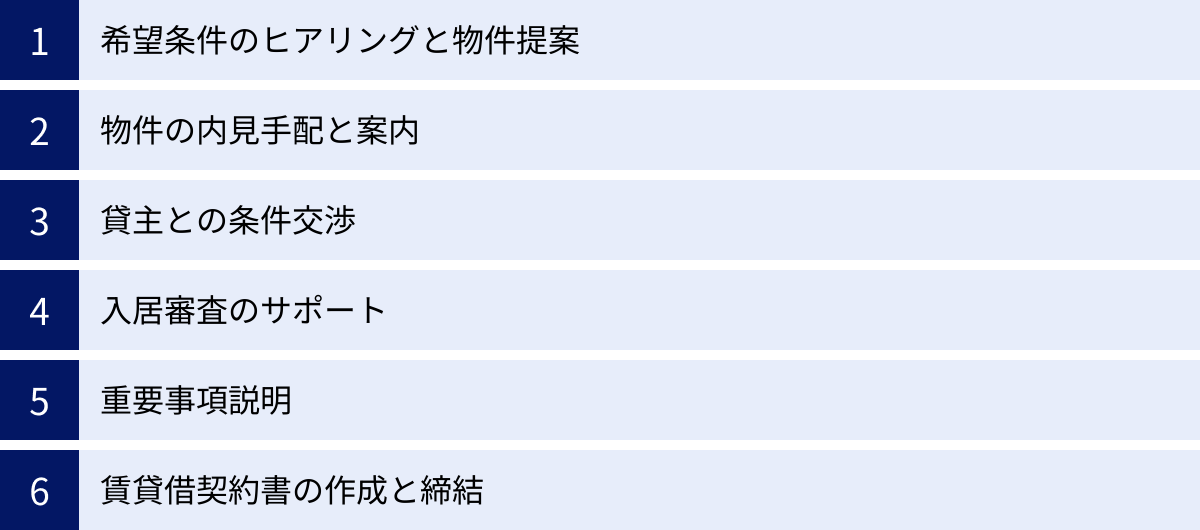

不動産会社は、具体的に以下のような多岐にわたる業務を行っています。

- 希望条件のヒアリングと物件提案: 予算やエリア、間取り、設備などの希望をヒアリングし、膨大な物件情報の中から条件に合う物件をピックアップして提案します。

- 物件の内見手配と案内: 気になる物件の内見日時を貸主側と調整し、現地まで案内します。その際、物件の良い点だけでなく、日当たりや周辺環境、注意点など、専門的な視点からのアドバイスも提供します。

- 貸主との条件交渉: 家賃や礼金、入居日など、借主側の希望条件を貸主側に伝え、交渉を代行します。個人では言いにくい条件交渉も、プロとして間に入ってくれるためスムーズに進むことがあります。

- 入居審査のサポート: 申込書や必要書類の準備をサポートし、貸主や管理会社、保証会社が行う入居審査が円滑に進むよう手続きを代行します。

- 重要事項説明: 契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が物件や契約条件に関する非常に重要な事柄を説明します。これは「重要事項説明(重説)」と呼ばれ、法律で義務付けられている専門的な業務です。建物の構造、設備の状況、禁止事項、解約時のルールなど、後々のトラブルを防ぐために不可欠な情報が含まれます。

- 賃貸借契約書の作成と締結: 法的に不備のない賃貸借契約書を作成し、内容を分かりやすく説明した上で、契約の締結手続きをサポートします。

これらの専門的なサービス全体に対する報酬が、仲介手数料なのです。

そして、気になる仲介手数料の相場ですが、一般的には「家賃の0.5ヶ月分~1ヶ月分+消費税」とされています。首都圏などでは、家賃の1ヶ月分(+消費税)を借主が負担するケースが慣習として多く見られます。

例えば、家賃10万円の物件を契約する場合、仲介手数料は以下のようになります。

- 家賃10万円 × 1ヶ月分 = 100,000円

- 100,000円 × 1.10(消費税10%) = 110,000円

このように、仲介手数料は初期費用の中でも大きなウェイトを占めることが分かります。だからこそ、「仲介手数料無料」という言葉が非常に魅力的に響くのです。この手数料が不動産会社の主要な収益源であることを念頭に置くと、なぜそれを無料にできるのか、その「からくり」への理解が深まります。

法律で定められた上限額は家賃1ヶ月分

仲介手数料は、不動産会社が自由に設定できるわけではありません。宅地建物取引業法(宅建業法)という法律によって、その上限額が厳格に定められています。これは、消費者が不当に高額な手数料を請求されることを防ぐための重要なルールです。

具体的には、宅地建物取引業法第四十六条および、それに基づく国土交通省の告示により、不動産会社(宅地建物取引業者)が受け取れる報酬の上限は以下のように定められています。

貸主と借主の双方から受け取れる報酬の合計額は、借賃(家賃)の1ヶ月分(+消費税)以内とする。

これが大原則です。この原則を分解すると、2つのポイントが見えてきます。

- あくまで「合計額」の上限であること:

法律は、貸主と借主の「合計」で家賃1ヶ月分まで、と定めています。つまり、負担割合については特に規定がありません。原則的な解釈としては、貸主と借主が公平に負担すべきということから、「貸主から0.5ヶ月分、借主から0.5ヶ月分」というのが基本的な考え方になります。 - 依頼者の「承諾」があれば負担割合は変更可能であること:

ここが重要なポイントです。国土交通省の告示には、「ただし、依頼者の一方から受けることのできる報酬は、当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の0.5ヶ月分(+消費税)以内とする」という趣旨の一文があります。これは、「事前に承諾を得ていれば、貸主か借主のどちらか一方から最大で1ヶ月分(+消費税)を受け取っても良い」という意味です。

私たちが物件を探す際、不動産会社の店舗で「仲介手数料は家賃の1ヶ月分です」と説明を受け、それに同意して物件探しを依頼することが一般的です。この行為が、法律上の「承諾」にあたると解釈されています。これにより、借主が仲介手数料を1ヶ月分支払うという慣習が成り立っているのです。

逆に言えば、もしあなたが承諾していなければ、不動産会社はあなたに0.5ヶ月分を超える仲介手数料を請求することはできません。しかし、現実的には、多くの不動産会社が「承諾」を前提としてサービスを提供しているため、このルールを知っていても交渉は容易ではないのが実情です。

この法律の定めを理解しておくことは、仲介手数料が無料になる「からくり」を正しく把握し、不当な請求から身を守るために非常に重要です。仲介手数料無料の物件は、この法律の範囲内で、貸主と不動産会社の間の特別な合意によって成り立っているのです。

参照:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

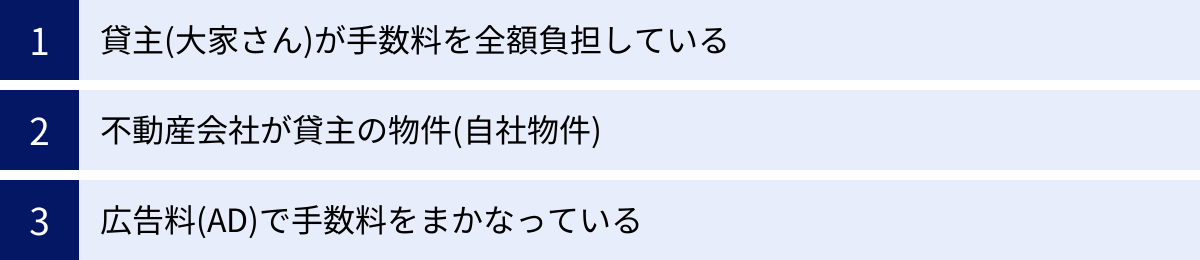

仲介手数料が無料になる3つのからくり

「法律で上限まで定められている不動産会社の重要な収入源を、なぜ無料にできるのか?」その答えは、主に3つの「からくり」に集約されます。これらの仕組みは、決して怪しいものではなく、賃貸市場の合理的な経済原理に基づいています。一つずつ詳しく解説していきましょう。

① 貸主(大家さん)が手数料を全額負担している

仲介手数料が無料になる最も一般的でシンプルなからくりは、本来借主が支払うべき仲介手数料を、貸主(大家さん)が代わりに全額負担しているケースです。

前述の通り、宅建業法では、仲介手数料は「貸主と借主の合計で家賃1ヶ月分まで」と定められています。つまり、借主の負担がゼロ円でも、貸主が1ヶ月分を負担すれば、不動産会社は規定通りの報酬を受け取ることができます。

では、なぜ貸主は身銭を切ってまで手数料を負担するのでしょうか。その最大の動機は、「空室期間を一日でも早く解消したい」という切実な思いです。賃貸経営において、空室は家賃収入が1円も入ってこない最大の損失要因です。例えば家賃8万円の部屋が1ヶ月空室になれば8万円の損失、2ヶ月続けば16万円の損失となります。

貸主にとって、仲介手数料の1ヶ月分を負担してでも、早期に入居者が決まり、翌月から家賃収入が安定して入ってくる方が、トータルで見てはるかに得なのです。特に、以下のような条件の物件では、貸主が手数料を負担するインセンティブが強く働きます。

- 駅から遠い、または交通の便が良くない物件

- 築年数が古く、設備が見劣りする物件

- 周辺に新築や競合となる物件が多いエリア

- 間取りが特殊で借り手が限定される物件

- 引っ越しの閑散期(オフシーズン)に空室になった物件

これらの物件は、通常の条件で募集してもなかなか借り手が見つからない可能性があります。そこで貸主は、「仲介手数料は当方で負担します」と不動産会社に伝え、物件情報サイトにも「仲介手数料無料」と記載してもらうことで、他の物件との差別化を図り、借主の目に留まりやすくするのです。

このケースは、借主にとっては非常に大きなメリットがあります。物件自体に何か欠陥があるわけではなく、単に貸主の空室対策の一環であるため、条件の良い掘り出し物の物件を見つけられる可能性があるからです。「仲介手数料無料」というだけで敬遠せず、なぜ無料なのかを考えながら物件を吟味することが重要です。

② 不動産会社が貸主の物件(自社物件)

次に考えられるのが、仲介している不動産会社自身がその物件の貸主(所有者)である、またはその不動産会社の関連会社が所有している、いわゆる「自社物件」であるケースです。

この場合、不動産会社は2つの立場を兼ねています。

- 貸主としての立場: 家賃収入を直接の利益とする。

- 仲介会社としての立場: 物件を紹介し、契約を成立させる。

通常の仲介では、不動産会社は「貸主」と「借主」という第三者の間を取り持つことで手数料を得ます。しかし、自社物件の場合、そもそも「仲介」という行為が発生していません。自社の持ち物を、自社で直接貸し出すだけです。そのため、第三者間の取引を仲立ちしたことに対する成功報酬である「仲介手数料」を、借主から徴収する必要がないのです。

貸主の立場から見ても、自社物件の空室はそのまま自社の損失に直結します。そのため、入居者を増やすための強力なインセンティブとして、「仲介手数料無料」を打ち出しやすくなります。仲介手数料という目先の利益を放棄してでも、継続的な家賃収入を確保することを優先するわけです。

このタイプの物件には、借主にとって以下のようなメリットが考えられます。

- 意思決定が早い: 貸主が不動産会社自身であるため、家賃交渉や入居日の相談などに対する回答がスピーディーな傾向があります。

- 管理も一貫していることが多い: 物件の管理も同じ不動産会社が行っているケースが多く、入居後に水漏れなどのトラブルが発生した際も、話が早くスムーズに対応してもらえる可能性があります。

不動産会社のウェブサイトなどで「自社管理物件」「貸主物件」といった表記がある場合は、このケースに該当する可能性が高いでしょう。自社の利益構造をうまく活用して、借主にメリットを還元している健全なビジネスモデルと言えます。

③ 広告料(AD)で手数料をまかなっている

3つ目のからくりは、少し専門的になりますが、賃貸業界で「広告料(AD)」や「業務委託料」と呼ばれる仕組みが関係しています。

広告料(AD)とは、貸主が、入居者を決めてくれた不動産会社に対して、正規の仲介手数料とは別に支払うインセンティブ(成功報酬)のことです。ADは「advertisement(広告)」の略です。

この仕組みも、根本にあるのは「① 貸主が手数料を全額負担している」ケースと同様に、「とにかく早く空室を埋めたい」という貸主の強い動機です。

貸主は、多くの不動産会社に自分の物件を積極的に紹介してもらいたいと考えています。そこで、「私のこの物件を契約させてくれた不動産会社には、仲介手数料とは別に、広告料として家賃の1ヶ月分(または2ヶ月分)を特別にお支払いします」といった条件を提示します。

不動産会社からすれば、これは非常に魅力的です。この物件を決めれば、貸主から仲介手数料(0.5ヶ月~1ヶ月分)に加えて、さらに広告料(1ヶ月分)がもらえるため、大きな収益になります。

この十分な収益が見込めるため、不動産会社は借主から仲介手数料を徴収しなくても、事業として十分に採算が取れるのです。そこで、集客力を高めるために「仲介手数料無料」を打ち出し、借主を惹きつけます。

この流れを整理すると以下のようになります。

- 貸主: 早く入居者を決めるため、不動産会社に「広告料(AD)」を提示。

- 不動産会社: 貸主から「仲介手数料+広告料」という十分な報酬が見込める。

- 不動産会社: 借主へのアピールとして、借主側の仲介手数料を「無料」に設定。

- 借主: 仲介手数料無料で物件を借りられる。

この広告料(AD)が設定されている物件も、基本的には貸主が空室対策に力を入れている物件です。そのため、立地や築年数などの条件が他の物件より少し劣る場合もありますが、その分、お得に借りられるチャンスがあると言えます。

このように、仲介手数料が無料になる背景には、貸主や不動産会社の合理的な経営判断があります。仕組みを理解すれば、安心して物件選びの選択肢の一つとして検討できるでしょう。

仲介手数料無料の物件を選ぶメリット

仲介手数料無料の物件を選ぶメリットは数多くありますが、その中でも最も大きく、直接的な恩恵は「初期費用の節約」に尽きます。この一点が、他のあらゆるメリットの源泉となると言っても過言ではありません。ここでは、その絶大な効果について、具体的に深掘りしていきます。

引っ越しの初期費用を大幅に節約できる

引っ越しには、想像以上にお金がかかります。賃貸契約時に必要となる「初期費用」は、一般的に家賃の4ヶ月分から6ヶ月分が目安と言われています。これは、新生活を始める上で非常に大きな負担となります。

まず、一般的な賃貸契約で発生する初期費用の内訳を確認してみましょう。

| 費用項目 | 内容 | 目安(家賃10万円の場合) |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てるための預け金 | 家賃の1~2ヶ月分(10~20万円) |

| 礼金 | 貸主(大家さん)へのお礼として支払うお金 | 家賃の0~2ヶ月分(0~20万円) |

| 前家賃 | 入居する月の家賃を前払いで支払うもの | 家賃の1ヶ月分(10万円) |

| 日割り家賃 | 月の途中から入居する場合の、その月の日割り分の家賃 | (例:15日入居なら約半月分) |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 | 家賃の1ヶ月分+消費税(11万円) |

| 火災保険料 | 火事や水漏れに備えるための保険 | 1.5万円~2万円程度 |

| 鍵交換費用 | 前の入居者から鍵を交換するための費用 | 1.5万円~2.5万円程度 |

| 保証会社利用料 | 家賃保証会社を利用する場合の初回保証料 | 家賃の0.5~1ヶ月分 or 初回数万円 |

| 合計(概算) | 約45万円~70万円 |

このように、家賃10万円の物件でも、初期費用として50万円前後のまとまった資金が必要になることが分かります。

ここで、もし仲介手数料(この例では11万円)が無料になったら、どれほどのインパクトがあるでしょうか。

【家賃10万円の物件での初期費用シミュレーション】

- 仲介手数料が「あり」の場合(1ヶ月分+税)

- 敷金(1ヶ月分):100,000円

- 礼金(1ヶ月分):100,000円

- 前家賃:100,000円

- 仲介手数料:110,000円

- その他(火災保険、鍵交換、保証料など):約80,000円

- 初期費用合計:約490,000円

- 仲介手数料が「無料」の場合

- 敷金(1ヶ月分):100,000円

- 礼金(1ヶ月分):100,000円

- 前家賃:100,000円

- 仲介手数料:0円

- その他(火災保険、鍵交換、保証料など):約80,000円

- 初期費用合計:約380,000円

このシミュレーションでは、仲介手数料が無料になるだけで、初期費用を11万円も節約できることが分かります。この浮いた11万円は、新生活のさまざまな場面で大きな助けとなります。

- 家具・家電の購入費用に充てる: 冷蔵庫や洗濯機、ベッド、カーテンなど、新生活に必要なものをグレードアップしたり、新たに買い揃えたりできます。

- 引っ越し業者の費用に充てる: 荷造りから運搬、荷解きまでお任せできるプランを選んだり、繁忙期の割高な料金をカバーしたりできます。

- 新生活の予備費として確保する: 引っ越し直後は何かと物入りです。予期せぬ出費に備えて、手元に現金を残しておくことで、精神的な安心感が得られます。

- ワンランク上の物件を選ぶ資金にする: 初期費用が抑えられる分、少しだけ家賃の高い、より希望条件に近い物件(駅近、新築、広い部屋など)を選ぶという選択肢も生まれます。

特に、就職や進学で初めて一人暮らしを始める学生や新社会人、急な転勤が決まった方など、まとまった貯蓄が少ない状況での引っ越しでは、このメリットは計り知れません。

仲介手数料無料の物件を選ぶ最大のメリットは、この「初期費用を大幅に節約できる」という金銭的なアドバンテージによって、新生活の選択肢を広げ、より豊かで安心なスタートを切れることにあるのです。

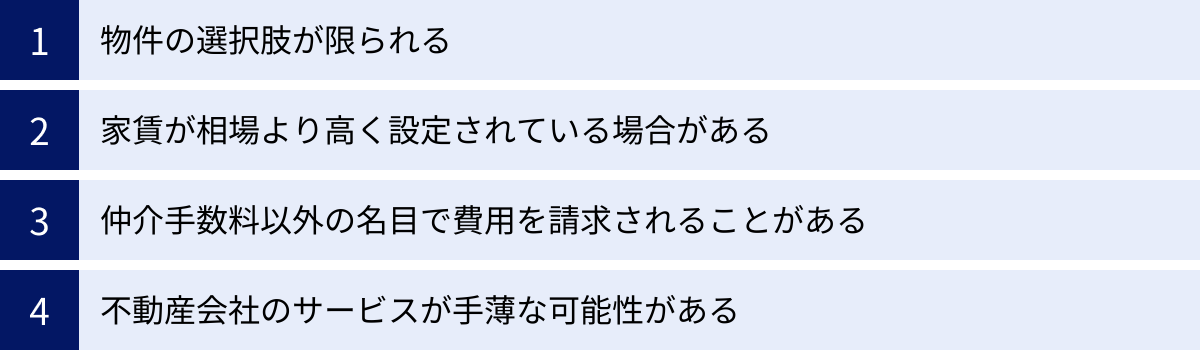

仲介手数料無料の物件で注意すべき4つのデメリット

初期費用を大幅に節約できるという絶大なメリットがある一方で、仲介手数料無料の物件には注意すべきデメリットも存在します。「タダより高いものはない」という言葉があるように、良い面だけを見て飛びつくと、後で思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。ここでは、契約後に後悔しないために知っておくべき4つのデメリットを詳しく解説します。

① 物件の選択肢が限られる

まず認識しておくべき最も大きなデメリットは、選べる物件の数が通常の物件に比べて圧倒的に少ないことです。

大手不動産ポータルサイトで賃貸物件を検索してみると分かりますが、全体の物件数に対して、「仲介手数料無料」という条件で絞り込むと、ヒットする件数は大幅に減少します。これは、仲介手数料が無料になるには、これまで解説した「貸主が負担する」「自社物件である」「広告料(AD)が出る」といった特定の条件を満たす必要があるためです。市場に出回っているすべての物件が、これらの条件に当てはまるわけではありません。

この「選択肢の少なさ」は、物件探しにおいて以下のような制約を生む可能性があります。

- 希望のエリアで見つからない: 住みたいと思っていた駅や地域に、仲介手数料無料の物件が全くない、あるいは非常に少ないことがあります。

- 希望の間取りや設備がない: 「1LDKでオートロック付き」「2階以上で南向き」といった細かい条件を加えていくと、該当する物件がゼロになってしまうことも珍しくありません。

- 妥協点が多くなる: 「仲介手数料無料」という条件を最優先するあまり、立地や築年数、日当たり、周辺環境など、本来こだわりたかった他の重要な条件を妥協せざるを得なくなる可能性があります。

「仲介手数料無料」というフィルターをかけることで、本来であれば出会えたはずの、あなたにとって本当に理想的な物件を見逃してしまうリスクがあるのです。物件探しにおいては、初期費用の安さだけでなく、これから毎日を過ごす住環境の質も非常に重要です。手数料の有無に固執しすぎず、広い視野で物件を探す姿勢が大切になります。

② 家賃が相場より高く設定されている場合がある

次に注意すべき点は、無料になった仲介手数料分が、月々の家賃に上乗せされている可能性があることです。

貸主や不動産会社も事業として賃貸経営を行っているため、どこかで利益を確保する必要があります。仲介手数料を無料にする代わりに、その負担分を回収するために、周辺の同じような条件の物件(相場)よりも少しだけ家賃を高く設定しているケースがあるのです。

例えば、あるエリアの1Kの家賃相場が80,000円だとします。そこに、仲介手数料無料の物件が家賃85,000円で募集されていたとしましょう。

- 初期費用の差: 仲介手数料(8万円+税=88,000円)が無料になるため、最初はとてもお得に感じます。

- 月々の支払いの差: しかし、毎月の家賃は相場より5,000円高くなります。

- 年間の支払総額の差: 5,000円 × 12ヶ月 = 60,000円

- 2年間の支払総額の差: 60,000円 × 2年 = 120,000円

この場合、2年間住み続けると、無料になったはずの仲介手数料88,000円をはるかに上回る120,000円を、結果的に多く支払うことになります。

目先の「初期費用が安い」というメリットに目を奪われ、長期的な視点での「総支払額」を見落としてしまうと、かえって損をしてしまうのです。このような物件は、短期の居住(1年未満など)であればお得になる可能性もありますが、長く住むことを考えている場合は特に注意が必要です。契約前には、必ず周辺の家賃相場を自分で調べて比較検討することが、このデメリットを回避するための鍵となります。

③ 仲介手数料以外の名目で費用を請求されることがある

仲介手数料という項目は「0円」になっていても、その代わりにさまざまな名目のオプション費用や付帯サービス料を請求され、結果的に初期費用が安くならないというケースも存在します。これは、仲介手数料で得られなかった利益を、他の項目で補おうとする一部の不動産会社の戦略です。契約前の見積もりを注意深くチェックしないと、気づかないうちに追加費用を支払うことになりかねません。

特に注意すべき費用の例を以下に挙げます。

書類作成費用・事務手数料

本来、賃貸借契約書の作成や重要事項説明といった業務は、仲介業務の一環であり、その対価は仲介手数料に含まれるべきものです。しかし、「契約書類作成費用」「賃貸借契約事務手数料」といった名目で、1万円~3万円程度の費用を別途請求するケースがあります。これは法的にグレーな部分もあり、注意が必要です。

室内消毒料・抗菌施工費

「入居前に室内を消毒・抗菌コーティングします」という名目で、1万5,000円~3万円程度の費用が請求されることがあります。これは多くの場合、必須ではなく任意のオプションサービスです。もちろん、衛生面で気になる方が任意で申し込むのは問題ありませんが、さも必須であるかのように説明されることもあります。本当に必要なサービスか、自分でバルサンを焚くなどの対策では不十分かを冷静に判断しましょう。

鍵交換費用

防犯上の観点から、前の入居者から鍵を交換することは非常に重要であり、この費用自体は正当なものです。しかし、注意すべきはその金額です。一般的なシリンダーキーの交換費用は1万5,000円~2万5,000円程度が相場ですが、これを不当に高い金額(例えば3万円以上)で請求してくる場合があります。

24時間サポート費用

「水漏れや鍵の紛失など、24時間体制でトラブルに対応します」というサポートサービスへの加入を求められることがあります。月額制の場合もあれば、契約時に2年分を一括で(1万5,000円~2万円程度)支払うケースもあります。これも便利なサービスではありますが、火災保険に同様のサービスが付帯していることもあります。加入が必須なのか任意なのか、サービス内容が重複していないかを必ず確認しましょう。

これらの費用が見積もりに含まれていた場合、それが必須なのか任意なのか、なぜ必要なのかを一つひとつ担当者に確認することが重要です。不要なオプションは、はっきりと断る勇気も必要です。

④ 不動産会社のサービスが手薄な可能性がある

仲介手数料は、不動産会社が質の高いサービスを提供するための原資でもあります。そのため、手数料が無料または極端に安い場合、不動産会社の利益が少なくなり、結果として受けられるサービスが手薄になる可能性もゼロではありません。

もちろん、企業努力によって効率化を図り、低価格でも質の高いサービスを提供している会社もたくさんあります。しかし、中には以下のようなケースも考えられます。

- 担当者の対応が雑: 利益率が低いため、一人の営業担当者が多くの案件を抱えざるを得ず、一人ひとりの顧客への対応が疎かになる可能性があります。電話やメールのレスポンスが遅い、質問に対する回答が曖昧、といったことが起こり得ます。

- 物件の知識が乏しい: 紹介する物件に対して十分な下調べをしておらず、内見時に物件のメリット・デメリットを的確に説明してくれないかもしれません。

- 交渉に応じてくれない: 家賃や入居日の交渉など、手間のかかる業務に非協力的である可能性があります。

- 契約後のフォローがない: 契約が完了したら、その後のフォローは一切ないというスタンスの会社もあるかもしれません。

物件探しは、物件そのものだけでなく、信頼できる不動産会社や担当者と出会えるかどうかも非常に重要です。サービスの質にばらつきがある可能性を念頭に置き、問い合わせ時や内見時の担当者の対応をしっかりと見極めることが、満足のいく部屋探しに繋がります。

仲介手数料無料の物件の上手な探し方

仲介手数料無料の物件には注意点もありますが、その「からくり」とデメリットを理解した上で探せば、非常にお得な選択肢となります。では、具体的にどのように探せば効率的に良い物件を見つけられるのでしょうか。ここでは、代表的な2つの探し方を紹介します。

不動産情報サイトで条件を絞って探す

現在、最も手軽で一般的な探し方は、SUUMO(スーモ)やLIFULL HOME’S(ライフルホームズ)、at home(アットホーム)といった大手不動産ポータルサイトを活用する方法です。これらのサイトは、全国の多数の不動産会社が物件情報を掲載しており、膨大な情報の中から自分の希望に合った物件を検索できます。

仲介手数料無料の物件を探す手順は非常にシンプルです。

- エリアや家賃、間取りなど基本条件を入力: まずは、住みたい地域や予算などの基本的な希望条件を入力して、物件を絞り込みます。

- 「こだわり条件」や「フリーワード」で絞り込む: 次に、詳細な検索条件を設定する画面で、「こだわり条件」の中から「仲介手数料不要」や「仲介手数料無料」といった項目にチェックを入れます。もしチェックボックスがない場合は、フリーワード検索欄に「仲介手数料無料」と入力して検索するのも有効です。

- 検索結果を確認し、問い合わせる: 絞り込まれた物件リストの中から、気になる物件の詳細情報を確認します。本当に仲介手数料が無料なのか、その他にかかる費用はないかなど、最終的には物件を掲載している不動産会社に直接問い合わせて確認することが重要です。

【不動産ポータルサイトを利用するメリット】

- 圧倒的な情報量: 複数の不動産会社の物件を横断的に、一度に比較検討できます。

- 手軽さ: 自宅にいながら、24時間いつでも好きな時に物件探しができます。

- 客観的な比較: 家賃や広さ、写真などを一覧で見比べられるため、客観的に物件を評価しやすいです。

【不動産ポータルサイトを利用する際の注意点】

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、掲載されていてもすでに契約済みの場合があります。

- おとり物件の可能性: 極稀に、集客のためだけに掲載されている「おとり物件」(実際には契約できない物件)が存在する可能性もゼロではありません。

- 最終確認は必須: サイト上の情報だけを鵜呑みにせず、必ず不動産会社に連絡を取り、空室状況や費用、条件などを正確に確認しましょう。

検索のちょっとしたコツとして、「仲介手数料なし」「手数料不要」など、少し言葉を変えてフリーワード検索を試してみると、思わぬ物件が見つかることもあります。これらのサイトをうまく活用して、効率的に情報収集を進めましょう。

仲介手数料無料に特化した不動産会社を利用する

近年、仲介手数料の「無料」や「割引(半額など)」を専門に扱う不動産会社が増えています。これらの会社は、初めから手数料を安くすることをサービスの柱としており、効率的に対象物件を探したい場合に非常に便利です。

これらの会社が仲介手数料を無料にできる理由は、主に以下のような企業努力に基づいています。

- 業務のIT化・オンライン化: 来店不要でLINEやメールだけで物件探しから契約まで完結できるようにし、人件費を削減する。

- 店舗コストの削減: 駅前の一等地に店舗を構えず、オフィスを小規模にしたり、そもそも実店舗を持たなかったりすることで、家賃などの固定費を削減する。

- 広告料(AD)物件への特化: 先に解説した「広告料(AD)」が出る物件を中心に紹介することで、貸主側から十分な収益を確保し、借主側の手数料を無料にするビジネスモデルを構築している。

【特化型の不動産会社を利用するメリット】

- 効率の良さ: 紹介される物件のほとんどが仲介手数料無料または割引の対象であるため、探す手間が省けます。

- 交渉の手間が不要: 最初から手数料が無料・割引なので、自分で値下げ交渉をする必要がありません。

- 専門知識: 仲介手数料を抑えるためのノウハウや物件情報に精通しています。

【特化型の不動産会社を利用する際の注意点】

- エリアの限定: 全国対応ではなく、首都圏や関西圏など、特定のエリアに特化している会社が多いです。

- 物件数の限界: 扱える物件がAD付き物件などに限られるため、大手不動産会社に比べると紹介できる物件の総数は少なくなる可能性があります。

- 会社の信頼性: 利用する前には、必ず会社のウェブサイトを確認し、宅地建物取引業の免許番号がきちんと記載されているか、運営実績や評判はどうかなどをチェックしましょう。

自分の住みたいエリアに対応している特化型の不動産会社があれば、ポータルサイトでの自己検索と並行して、相談してみることをおすすめします。プロの視点から、自分では見つけられなかったお得な物件を提案してくれるかもしれません。

損しないために!契約前に確認すべきチェックポイント

仲介手数料無料の物件を見つけ、内見も済ませていよいよ契約へ、という段階でこそ、冷静な判断が求められます。目先の「無料」という言葉に浮足立たず、後で「こんなはずではなかった」と後悔しないために、契約前に必ず確認すべき3つの重要なチェックポイントを解説します。

初期費用の総額で見積もりを比較する

最も重要かつ基本的なチェックポイントは、「仲介手数料」という単一の項目ではなく、「支払うべき初期費用の総額」で物件を比較検討することです。

仲介手数料が無料であっても、デメリットの章で解説したように、「謎の事務手数料」や「不要なオプション費用」が上乗せされていては、結局トータルの支払額が高くなってしまう本末転倒な事態に陥りかねません。

これを防ぐために、気になる物件が見つかったら、必ず不動産会社に「初期費用の見積書(精算書)」の発行を依頼してください。口頭での説明だけでなく、書面で各項目の金額を明確にしてもらうことが重要です。

そして、その見積書を受け取ったら、以下の項目を一つひとつ丁寧にチェックしましょう。

- 家賃・共益費(管理費)

- 敷金・礼金

- 仲介手数料(0円になっているか)

- 火災保険料

- 鍵交換費用

- 保証会社利用料(初回保証委託料)

- その他費用(←ここを特に注意深く見る!)

- 室内消毒料

- 24時間サポート費用

- 事務手数料、書類作成費用

- その他、聞き慣れない項目はないか

もし、複数の物件で迷っている場合は、それぞれの物件の見積書を取り寄せ、単純に総額を比較します。

【見積もり比較の具体例】

| 費用項目 | A物件(仲介手数料あり) | B物件(仲介手数料無料) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 家賃 | 80,000円 | 80,000円 | |

| 敷金 | 80,000円 | 80,000円 | |

| 礼金 | 80,000円 | 80,000円 | |

| 仲介手数料 | 88,000円 | 0円 | B物件が88,000円安い |

| 火災保険料 | 15,000円 | 15,000円 | |

| 鍵交換費用 | 18,000円 | 25,000円 | B物件が7,000円高い |

| 保証会社利用料 | 40,000円 | 40,000円 | |

| 室内消毒料 | 0円 | 22,000円 | B物件が22,000円高い |

| 事務手数料 | 0円 | 16,500円 | B物件が16,500円高い |

| 初期費用総額 | 321,000円 | 278,500円 | B物件の方がお得 |

この例では、B物件は仲介手数料以外の項目で費用が追加されていますが、それでも総額ではA物件より安くなっています。しかし、もし家賃がB物件の方が高かったり、他の費用がさらに追加されたりすれば、総額が逆転する可能性も十分にあります。

見積書で不明な項目があれば、遠慮なく「これは何の費用ですか?必須ですか?」と質問することが極めて重要です。その回答に納得できなければ、その物件や不動産会社との契約は見送るべきかもしれません。

周辺の家賃相場を調べておく

次に、「家賃への上乗せ」のリスクを回避するために、検討している物件の家賃が適正かどうかを自分で確認する作業が不可欠です。

せっかく仲介手数料が無料になっても、毎月の家賃が相場より高ければ、長期的には損をしてしまいます。家賃相場の確認は、不動産ポータルサイトを使えば誰でも簡単に行えます。

【家賃相場の調べ方】

- 検索条件を設定する: 検討中の物件とできるだけ同じ条件で検索します。

- エリア: 同じ最寄り駅、できれば「駅から徒歩◯分以内」も揃える。

- 間取り: 同じ間取り(例: 1K, 1LDK)。

- 築年数: 「築5年以内」「築10年以内」など、近い年代で絞る。

- その他: 専有面積、建物の構造(木造、鉄骨など)、階数なども参考にします。

- 複数の物件を比較する: 検索結果で表示された複数の物件の家賃を確認し、大まかな相場を把握します。

- 検討中の物件と比較する: 把握した相場と、自分が検討している物件の家賃を比較します。

もし、検討中の物件の家賃が相場よりも明らかに高い(例えば5,000円以上)場合は、その理由を不動産会社に尋ねてみましょう。

「この物件はなぜ周辺の同じような物件より家賃が高いのでしょうか?」とストレートに聞くのが効果的です。

もし、「フルリノベーション済みで内装が非常に綺麗だから」「最新の設備(無料インターネット、宅配ボックスなど)が導入されているから」といった明確で納得のいく理由があれば、その家賃は妥当かもしれません。しかし、担当者が明確な理由を答えられなかったり、曖昧な説明に終始したりする場合は、仲介手数料分が家賃に上乗せされている可能性を疑うべきです。

このひと手間をかけるだけで、不当に高い家賃を支払い続けるリスクを大幅に減らすことができます。

不動産会社の口コミや評判を確認する

最後に、契約しようとしている不動産会社の信頼性を見極めることも重要です。特に、サービスの質が手薄になる可能性への対策として、第三者の客観的な評価を確認することは有効な手段です。

今は、インターネット上で簡単に不動産会社の口コミや評判を調べることができます。

- Googleマップ: 会社名で検索すると、ユーザーからのレビュー(星の数とコメント)が表示されます。手軽で信頼性の高い情報源の一つです。

- SNS(XやInstagramなど): 会社名で検索すると、実際にその会社を利用した人のリアルな感想が見つかることがあります。

- 不動産専門の口コミサイト: 不動産業界に特化した口コミサイトも存在します。

口コミを確認する際は、以下の点に注意しましょう。

- 良い口コミと悪い口コミの両方を見る: 良い評価ばかりでなく、どのような点に不満を感じた人がいるのか(例:「連絡が遅い」「説明が不十分」など)を確認することで、その会社の弱点が見えてきます。

- 具体的な内容を参考にする: 「良かったです」といった抽象的な感想よりも、「◯◯という質問に丁寧に答えてくれた」「内見時に気づかない点を指摘してくれた」といった具体的なエピソードの方が参考になります。

- 情報の信憑性: 口コミはあくまで個人の主観です。極端な意見や、明らかに不自然な投稿は参考程度に留め、複数の情報源を総合的に判断することが大切です。

そして何より、最終的な判断基準は、あなた自身がその不動産会社の担当者と接した際の印象です。問い合わせへの対応は迅速で丁寧か、あなたの質問に誠実に答えてくれるか、専門知識は豊富か。あなたの大切な新生活のスタートを、安心して任せられるパートナーかどうかを、あなた自身の目で見極めてください。

仲介手数料が無料・安いおすすめ不動産会社3選

仲介手数料を抑えたいけれど、どの不動産会社を選べば良いか分からない、という方のために、仲介手数料が無料または安いことを特徴としている代表的な不動産会社を3社ご紹介します。各社それぞれに特徴があるため、ご自身の希望エリアや物件探しのスタイルに合わせて検討してみてください。

※掲載されている情報は、2024年5月時点の各社公式サイトに基づいています。ご利用の際は、必ず最新の情報を公式サイトでご確認ください。

| サービス名 | 主な特徴 | 対応エリア | 仲介手数料 |

|---|---|---|---|

| イエー! | オンライン完結型、LINEで相談可能 | 全国 | 原則、家賃の半額or無料 |

| 部屋まる。 | 首都圏特化、AD付き物件中心 | 東京23区・川崎・横浜 | 原則、無料or33,000円 |

| タダスム | 自分で探した物件の手数料を無料に | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 原則、無料 |

① イエー!

イエー!は、全国の物件を対象に、仲介手数料を家賃の半額または無料(最大無料)で提供しているオンライン型の不動産サービスです。

最大の特徴は、実店舗を持たずに運営コストを徹底的に削減し、その分を仲介手数料の割引に還元している点です。物件探しから内見の予約、契約手続きまで、そのほとんどをLINEや電話、郵送で完結させることができます。

【サービスのポイント】

- 全国対応: 対応エリアが全国なので、地方への引っ越しを考えている方でも利用しやすいのが大きな魅力です。

- オンライン完結: 忙しくて不動産会社に行く時間がない方や、非対面でのやり取りを希望する方に最適です。

- 幅広い物件: SUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトに掲載されている物件の多くが対象となります。気になる物件のURLをLINEで送るだけで、仲介手数料がいくらになるか査定してくれます。

対面での手厚いサポートを重視する方よりは、自分のペースで効率的に物件探しを進めたい方に向いているサービスと言えるでしょう。

参照:イエー!公式サイト

② 部屋まる。

部屋まる。は、東京23区、川崎市、横浜市を中心に、仲介手数料が無料または一律33,000円(税込)で物件を紹介している不動産会社です。

このサービスの強みは、貸主から広告料(AD)がもらえる物件に特化して紹介することで、借主からの仲介手数料を無料にするビジネスモデルを確立している点です。これにより、対象物件であれば確実に手数料を抑えることができます。

【サービスのポイント】

- 首都圏に特化: 対応エリアが東京・神奈川の人気エリアに絞られているため、その地域の物件情報や地理に詳しいスタッフからアドバイスを受けられます。

- 女性スタッフの対応: 公式サイトでは女性スタッフの多さをアピールしており、女性の一人暮らしでも安心して相談しやすい環境が整っています。

- 手数料の分かりやすさ: 原則「無料」または「33,000円」と料金体系が明確で、予算計画が立てやすいです。

対応エリア内で、できるだけお得に物件を借りたいと考えている方には非常に魅力的な選択肢です。ただし、ADのない物件は紹介が難しい場合があるため、選択肢が限られる可能性はあります。

参照:部屋まる。公式サイト

③ タダスム

タダスムは、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県を対象に、仲介手数料無料で賃貸物件を紹介するサービスです。

このサービスがユニークなのは、顧客自身がSUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトで見つけてきた物件を、タダスムを通して契約することで仲介手数料が無料になるという仕組みです。気になる物件の情報をLINEで送ると、タダスムがその物件を仲介手数料無料で扱えるかどうかを調べてくれます。

【サービスのポイント】

- 自由な物件探し: 自分で好きなだけポータルサイトを閲覧し、純粋に「住みたい」と思った物件を選んで相談できる自由度の高さが魅力です。

- LINEで完結: 物件の問い合わせから契約まで、すべてのやり取りがLINEで完結するため、手軽でスピーディーです。

- 成功報酬型: 自分で見つけた物件の手数料が無料になるかどうかが分かるため、無駄足になることがありません。

自分で物件を探す手間を惜しまない方で、かつ対応エリア内で引っ越しを考えている方にとっては、非常にメリットの大きいサービスです。一部、管理会社の指定などで取り扱いできない物件もあるため、その点は留意が必要です。

参照:タダスム公式サイト

賃貸の仲介手数料に関するよくある質問

仲介手数料無料の物件について理解が深まってきたところで、多くの人が抱くであろう、さらなる疑問についてお答えします。「半額」の物件や「値下げ交渉」の可能性について知ることで、より賢い物件選びができるようになります。

仲介手数料が「半額」の物件もある?

はい、仲介手数料が「半額(家賃の0.5ヶ月分+消費税)」の物件も数多く存在します。そして、物件探しの際には、この「半額」物件も積極的に視野に入れることを強くおすすめします。

仲介手数料が半額になるのには、主に2つの理由が考えられます。

- 法律の原則に基づいている良心的なケース:

「賃貸の仲介手数料とは?」の章で解説した通り、宅建業法における仲介手数料の負担割合の原則は「貸主0.5ヶ月分、借主0.5ヶ月分」です。この原則に則り、借主の負担を0.5ヶ月分に設定している不動産会社は、非常に良心的であると言えます。特別なからくりがあるわけではなく、法律の本来の趣旨に沿って運営しているのです。 - 集客戦略としての差別化:

仲介手数料を「無料」にするのは難しいけれど、他の不動産会社(多くは1ヶ月分を請求)との差別化を図り、顧客に選んでもらうための戦略として「半額」を打ち出しているケースです。これも、不動産会社の企業努力の現れと見ることができます。

仲介手数料「無料」の物件だけに絞ってしまうと、選べる物件の数が大幅に限られてしまうのが最大のデメリットでした。しかし、検索条件を「半額」まで広げるだけで、物件の選択肢は格段に増えます。

無料物件と同様に、家賃への上乗せや他の費用がないかのチェックは必要ですが、多くの場合、「半額」は不動産会社の誠実さや努力の証です。結果として、無料物件にこだわって妥協点の多い部屋に住むよりも、半額物件の中から本当に気に入った質の高い部屋を見つける方が、トータルでの満足度は高くなる可能性があります。

物件探しの際は、「仲介手数料が安い物件」という広い括りで、「無料」と「半額」の両方をターゲットにして探すのが、賢い戦略と言えるでしょう。

仲介手数料の値下げ交渉はできる?

結論から言うと、仲介手数料の値下げ交渉をすること自体は可能ですが、必ず成功するわけではありません。交渉がうまくいくかどうかは、物件の状況や交渉のタイミング、そして伝え方によって大きく左右されます。

交渉が成功しやすい可能性があるのは、以下のようなケースです。

- 不動産業界の閑散期(オフシーズン):

引っ越しシーズンである1月~3月が終わり、4月下旬から8月頃は、部屋を探す人が減るため不動産会社にとっては閑散期にあたります。この時期は、会社として1件でも多く契約を取りたいと考えているため、交渉に応じてもらいやすい傾向があります。 - 長期間空室になっている物件:

何か月も借り手が見つからない物件は、貸主も不動産会社も早く決めたいと焦っています。このような物件であれば、「手数料を少し下げてくれるなら、すぐに決めます」という提案が響きやすくなります。 - 広告料(AD)付きの物件:

貸主から広告料(AD)がもらえる物件の場合、不動産会社はすでに十分な利益を見込めるため、借主側の手数料を割り引く余地が生まれやすくなります。

一方で、交渉を成功させるためには、その「やり方」が非常に重要です。

【交渉のコツ】

- 高圧的な態度は絶対にNG: 「法律で決まってるでしょ」「安くして当然」といった態度は、担当者の心証を悪くし、協力的な姿勢を引き出せなくなります。

- 丁寧にお願いする姿勢で: あくまで「お願い」「相談」というスタンスで、「もし可能であれば、少しご相談できないでしょうか」と謙虚に切り出すことが大切です。

- 契約する意思を明確に示す: 最も効果的なのは、「この物件を本当に気に入っていて、契約したいと思っています。ただ、予算が少し厳しく、もし仲介手数料を少しでもお安くしていただけるなら、すぐにでも申し込みをしたいです」というように、契約の意思とセットで交渉することです。

- 他の費用と合わせて相談する: 仲介手数料だけでなく、「礼金を少しだけ下げていただけませんか?」といった他の費用の交渉と合わせて相談してみるのも一つの手です。

無理な要求は禁物ですが、礼儀正しく、かつ契約の意思を明確に示せば、応じてもらえる可能性はゼロではありません。挑戦してみる価値はあるでしょう。

まとめ

今回は、賃貸の仲介手数料が無料になる物件のからくりから、そのメリット・デメリット、賢い探し方、契約前の注意点まで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 仲介手数料無料のからくり: 仲介手数料が無料になるのには、主に「①貸主(大家さん)が全額負担」「②不動産会社が貸主の自社物件」「③広告料(AD)で手数料をまかなっている」という3つの明確な理由があります。これらは決して怪しい仕組みではなく、合理的な経済原理に基づいています。

- 最大のメリットと注意すべきデメリット: メリットは、何と言っても引っ越しの初期費用を大幅に節約できる点です。しかしその一方で、「①物件の選択肢が限られる」「②家賃が相場より高い場合がある」「③仲介手数料以外の名目で費用を請求されることがある」「④不動産会社のサービスが手薄な可能性がある」といったデメリットにも注意が必要です。

- 損をしないためのチェックポイント: 契約後に後悔しないためには、「①初期費用の総額で見積もりを比較する」「②周辺の家賃相場を調べておく」「③不動産会社の口コミや評判を確認する」という3つのチェックを必ず行いましょう。

仲介手数料無料という言葉は非常に魅力的ですが、そのメリットとデメリットを正しく理解し、多角的な視点から物件を評価することが何よりも重要です。初期費用の安さだけに囚われず、家賃、立地、設備、そしてこれから始まる新生活の快適さといった、トータルコストと生活の質を総合的に判断することが、満足のいく部屋選びの鍵となります。

また、「無料」に固執せず、「半額」の物件や値下げ交渉も視野に入れることで、あなたの選択肢は大きく広がります。この記事で得た知識を武器に、ぜひあなたにとって最高の物件を見つけて、素晴らしい新生活をスタートさせてください。