現代のビジネス環境において、オフィスは単に仕事をするための場所ではありません。従業員の生産性や創造性を引き出し、円滑なコミュニケーションを促し、さらには企業文化を体現しブランド価値を高めるための戦略的な経営資源として、その重要性が増しています。働き方の多様化が進む中で、いかにして魅力的で機能的なオフィス空間を構築するかは、多くの企業にとって喫緊の課題と言えるでしょう。

この記事では、おしゃれで機能的なオフィスレイアウトを実現するための基本的な知識から、具体的なプランニングのコツ、目的別のレイアウトアイデア、そして計画を進める上での注意点や費用相場まで、網羅的に解説します。自社のビジョンを反映した、従業員一人ひとりが生き生きと働けるオフィス作りを目指すためのヒントがここにあります。

目次

オフィスレイアウトとは

オフィスレイアウトとは、オフィス空間におけるデスク、椅子、収納、会議室、パーティションなどの物理的な配置計画を指します。これは単なる家具の配置に留まらず、従業員の働き方、コミュニケーションの流れ、業務の効率性を最適化するための設計思想そのものです。

優れたオフィスレイアウトは、従業員が快適に、そして効率的に業務を遂行できる環境を提供します。例えば、頻繁に連携が必要なチームのデスクを近くに配置することで情報共有を円滑にしたり、集中して作業したい人のために静かなエリアを設けたりするなど、業務内容や目的に応じて空間を最適化します。

また、動線計画もオフィスレイアウトの重要な要素です。従業員がオフィス内をスムーズに移動できるか、コピー機や備品庫といった共用設備へのアクセスは容易か、そして非常時の避難経路は確保されているかなど、安全性と利便性を両立させる必要があります。

近年では、固定席を設けないフリーアドレスや、業務内容に応じて働く場所を自由に選ぶABW(Activity Based Working)といった新しい働き方に対応するレイアウトも増えており、オフィスレイアウトは企業の働き方改革や組織文化の醸成と密接に結びついた、重要な経営課題として認識されています。

オフィスデザインとの違い

オフィスレイアウトとしばしば混同されがちな言葉に「オフィスデザイン」があります。両者は密接に関連していますが、その焦点には明確な違いがあります。

| 項目 | オフィスレイアウト | オフィスデザイン |

|---|---|---|

| 主な焦点 | 機能性・効率性・動線 | 美観・雰囲気・コンセプト表現 |

| 目的 | 業務効率の最大化、コミュニケーションの最適化 | 企業ブランディング、従業員の満足度向上 |

| 構成要素 | デスク配置、ゾーニング、通路幅、設備配置 | 色彩計画、素材選定、照明計画、家具のデザイン |

| 例えるなら | 建物の骨格や間取り(ハードウェア) | 建物の内装やインテリア(ソフトウェア) |

オフィスレイアウトが「空間の機能的な骨格」を決定するものであるのに対し、オフィスデザインは「空間の意匠的な肉付け」を行うものと捉えると分かりやすいでしょう。

具体的には、オフィスレイアウトは「どこに、何を、どのように配置するか」という機能的な側面を扱います。例えば、「営業部門と開発部門の間に、偶発的な交流を促すためのコラボレーションスペースを設ける」といった計画はレイアウトの領域です。

一方、オフィスデザインはそのコラボレーションスペースを「どのような空間にするか」を考えます。例えば、「リラックスできるよう暖色系の照明と木目調の家具で統一し、壁には企業のビジョンを表現したアートを飾る」といった計画はデザインの領域です。

もちろん、これらは完全に独立しているわけではありません。最高のオフィス空間は、戦略的なオフィスレイアウトと、その意図を増幅させる優れたオフィスデザインが融合して初めて実現します。例えば、開放的なコミュニケーションを促すために壁を取り払うというレイアウト計画(機能)は、床の素材や色を変えることでエリアを視覚的に分けるというデザイン(意匠)によって、より効果的にその目的を達成できます。

したがって、オフィス作りを考える際には、まず「どのような働き方やコミュニケーションを促進したいか」という目的からオフィスレイアウトの骨格を固め、次に「その目的を達成するために、どのような雰囲気や世界観を創り出すか」という視点でオフィスデザインを肉付けしていくというプロセスが重要になります。

オフィスレイアウトが重要な3つの理由

なぜ今、多くの企業がオフィスレイアウトの見直しに時間とコストをかけているのでしょうか。その背景には、単に「おしゃれなオフィスを作りたい」という以上の、経営に直結する3つの重要な理由が存在します。

① 生産性と創造性を高める

オフィスレイアウトは、従業員の生産性と創造性に直接的な影響を与えます。適切に設計されたレイアウトは、業務の効率を最大化し、新たなアイデアが生まれやすい環境を育みます。

まず、生産性の向上という観点では、「集中」と「効率的な動線」がキーワードです。個々の従業員が自分の業務に深く没頭できる環境は、アウトプットの質と量を高める上で不可欠です。例えば、周囲の視線や雑音が気にならないように設計された集中ブースや、静かな作業に特化した「サイレントゾーン」の設置は、プログラミングや資料作成といった高い集中力を要する業務の生産性を大きく向上させます。

また、業務に必要な機器や資料へのアクセスしやすさも重要です。コピー機やプリンター、文房具などが一箇所にまとまっており、どの席からもアクセスしやすい動線が確保されていれば、従業員が探し物や移動に費やす無駄な時間を削減できます。1日に数分の短縮でも、全従業員、年間で考えれば膨大な時間の節約となり、その分を本来の業務に充てられます。

次に、創造性の向上という観点では、「偶発的な出会い(セレンディピティ)」と「多様な働き方の許容」が鍵を握ります。イノベーションの多くは、計画された会議からではなく、部署や役職を超えた雑談や予期せぬ交流から生まれると言われています。オフィスの中央にカフェスペースを設けたり、通路を少し広くして立ち話ができるスペースを作ったりするなど、人々が自然と集まり、交流する「場」を意図的に作り出すレイアウトは、組織の創造性を刺激します。

異なる専門性を持つ人々が交わることで、新しい視点やアイデアが生まれ、それがビジネスの新たな可能性につながるのです。このように、戦略的に設計されたオフィスレイアウトは、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、組織全体の知的生産性を高めるための強力なツールとなります。

② 社員のコミュニケーションを活性化する

オフィスレイアウトは、組織内のコミュニケーションの質と量を大きく左右します。物理的な空間の設計が、人と人との関係性や情報流通のあり方を変えるのです。

従来の部署ごとに壁で仕切られたレイアウトでは、どうしても部署内のコミュニケーションに終始しがちで、部署間の連携や情報共有が滞る「サイロ化」が起こりやすくなります。これに対し、物理的な壁を取り払ったオープンなレイアウトは、部門間の垣根を越えたコミュニケーションを促進します。例えば、対向式(島型)レイアウトでも、部署の島と島の間に意図的に共有スペースを設けることで、異なるチームのメンバーが顔を合わせる機会が増えます。

特に近年注目されているのが、執務スペースとは異なる「サードプレイス」の存在です。これは、本格的な会議室(ファーストプレイス)や自席(セカンドプレイス)とは異なる、リラックスした雰囲気で気軽に会話ができる第3の場所を指します。具体的には、カフェカウンター、ソファが置かれたラウンジ、窓際のカウンター席などがこれにあたります。

このような場所では、公式な会議では出てこないような本音や、業務のヒントになるようなアイデアが交わされやすくなります。何気ない雑談が、実は複雑な問題解決の糸口になったり、新しいプロジェクトのきっかけになったりすることは少なくありません。オフィスレイアウトを通じてこうした偶発的なコミュニケーションの「仕掛け」を増やすことが、組織全体の活性化に繋がります。

さらに、風通しの良いオフィス環境は、従業員の心理的安全性を高める効果も期待できます。「いつでも誰にでも気軽に相談できる」という安心感が、従業員の積極的な発言や挑戦を促し、より健全で強固な組織文化を育む土台となるのです。

③ 企業ブランディングと採用力を強化する

オフィスは、社外のステークホルダーに対して「企業の顔」として機能し、強力なブランディングツールとなります。来訪した顧客やパートナー企業、そして採用候補者にとって、オフィスは企業の文化や価値観、フィロソフィーを直接的に体感できる場所です。

例えば、エントランスに企業のビジョンを表現したアートを飾ったり、コーポレートカラーを内装のアクセントに取り入れたりすることで、言葉で説明する以上に雄弁に「自分たちがどのような会社であるか」を伝えられます。サステナビリティを重視する企業であれば、リサイクル素材や間伐材を内装に積極的に使用することで、その姿勢を具体的に示すことができます。このように、オフィス空間全体で一貫したストーリーを語ることで、企業のブランドイメージを強固に築き上げることができます。

このブランディング効果は、特に採用活動において絶大な力を発揮します。人材獲得競争が激化する現代において、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「どのような環境で働くか」は求職者が企業を選ぶ上で非常に重要な要素となっています。魅力的で働きやすそうなオフィスは、求職者に対して「この会社は従業員を大切にしている」「ここでなら楽しく成長できそうだ」というポジティブなメッセージを送ります。

実際にオフィス見学を取り入れている企業では、候補者がオフィスの雰囲気や働く社員の表情を見て入社を決意するケースも少なくありません。逆もまた然りで、暗く、雑然としたオフィスは、どれだけ優れた事業内容を説明しても、候補者に不安を与えかねません。

さらに、従業員が誇りを持てるようなオフィスは、従業員満足度(ES)の向上にも繋がります。満足度の高い従業員は、自社の魅力を知人や友人に積極的に語るようになり、質の高い人材を紹介してくれるリファラル採用の促進も期待できます。魅力的なオフィスレイアウトへの投資は、単なるコストではなく、未来の優秀な人材を惹きつけ、定着させるための戦略的な投資なのです。

代表的なオフィスレイアウトの種類と特徴

オフィスレイアウトにはいくつかの基本的な型が存在します。それぞれの特徴、メリット・デメリットを理解し、自社の業種、職種、そして目指す働き方に最も適したレイアウトを選択することが重要です。ここでは、代表的な4つのレイアウトを詳しく解説します。

| レイアウト種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている職種・業種 |

|---|---|---|---|---|

| 対向式 (島型) | 部署ごとにデスクを向かい合わせに配置。日本のオフィスで最も一般的。 | ・省スペース ・チーム内の連携が密になる ・グループ管理がしやすい |

・プライバシー確保が難しい ・他部署との交流が生まれにくい ・Web会議の音が気になる |

チーム単位での協業が多い部門(企画、開発など) |

| 同向式 (スクール式) | 全員が同じ方向(主に壁や窓側)を向いて座る。教室のような配置。 | ・集中しやすい ・プライバシーを確保しやすい ・管理者が全体を把握しやすい |

・コミュニケーションが取りにくい ・スペース効率が悪い ・固定的な雰囲気になりやすい |

個人作業が多い職種(コールセンター、事務、プログラマーなど) |

| フリーアドレス | 固定席を設けず、従業員が空いている席を自由に選んで利用する。 | ・省スペース(在籍率による) ・他部署との交流促進 ・ペーパーレス化の推進 |

・在席確認が困難 ・荷物の管理が煩雑 ・帰属意識が薄れる可能性 |

外出が多い職種(営業、コンサルタントなど) |

| ABW | フリーアドレスの進化形。業務内容に合わせて最適な場所を自律的に選ぶ。 | ・生産性、創造性の向上 ・従業員の自律性促進 ・満足度向上 |

・高度な設計と投資が必要 ・運用ルールの徹底が不可欠 ・文化の醸成に時間がかかる |

多様な業務を行う全ての職種(特にクリエイティブ、IT系企業) |

対向式レイアウト(島型)

対向式レイアウトは、デスクを向かい合わせに配置し、部署やチーム単位で「島(クラスター)」を形成するスタイルです。日本では古くから多くの企業で採用されており、最も馴染み深いレイアウトと言えるでしょう。

最大のメリットは、チーム内でのコミュニケーションの活性化です。顔を合わせているため、報告・連絡・相談が迅速に行え、チームとしての一体感を醸成しやすいのが特徴です。上司も部下の様子を把握しやすく、マネジメントの観点からも効率的です。また、デスクを密集させて配置できるため、限られたスペースを有効活用できるという利点もあります。

一方で、デメリットとしてはプライバシーの確保が難しい点が挙げられます。常に周囲の視線や会話が気になるため、高い集中力を要する作業には不向きな場合があります。また、近年増加しているWeb会議では、周囲の雑音が入ってしまったり、逆に自分の声が周りの迷惑になったりする問題も起こりがちです。さらに、チーム内の結束が強まる反面、他の島(部署)との物理的・心理的な壁が生まれやすく、組織全体のサイロ化を助長する可能性も指摘されています。

このレイアウトは、チーム単位での協業が中心となる企画部門、開発部門、営業部門などで効果を発揮します。デメリットを補うために、集中したい時に使える個室ブースや、Web会議用のスペースを別途設けるといった工夫が有効です。

同向式レイアウト(スクール式)

同向式レイアウトは、学校の教室のように、全員が同じ方向を向いてデスクを配置するスタイルです。銀行の窓口業務やコールセンターなどでよく見られます。

メリットは、個人の作業に集中しやすい環境が作れることです。前の人の背中しか見えないため、視線が気にならず、プライバシーが保たれやすいのが特徴です。管理者は後方から全体を見渡せるため、業務の進捗管理や監督がしやすいという側面もあります。

しかし、最大のデメリットはコミュニケーションの取りにくさです。隣の人とは話せますが、前後の人との会話は難しく、全体的な対話や議論には全く向きません。レイアウトが固定的で、やや圧迫感のある雰囲気になりやすいという点も考慮が必要です。また、一人ひとりのデスクの間に通路が必要になるため、対向式に比べてスペース効率は悪くなります。

このレイアウトは、電話応対やデータ入力、プログラミング、設計など、個人の集中力が生産性に直結する業務に適しています。コミュニケーション不足を補うために、リフレッシュスペースやミーティングスペースを充実させることが重要です。

フリーアドレスレイアウト

フリーアドレスは、従業員に固定席を割り当てず、出社するたびに空いている席を自由に選んで働くスタイルです。近年、働き方改革の流れとともに導入する企業が増えています。

導入の主なメリットは、省スペース化です。特に営業職のように外出が多い部署では、全従業員分の座席を用意する必要がなく、在籍率(平均的な出社率)に合わせて座席数を最適化することで、オフィスの賃料や設備コストを削減できます。また、毎日座る場所が変わることで、普段は接点のない他部署の従業員と隣り合わせになる機会が増え、部署を超えた偶発的なコミュニケーションが生まれる効果も期待できます。さらに、個人の荷物をロッカーなどに都度片付ける必要があるため、ペーパーレス化や整理整頓の文化が自然と促進されるという副次的な効果もあります。

一方で、デメリットや導入のハードルも存在します。「誰がどこにいるか分からない」という問題は最も大きな課題で、コミュニケーションを取りたい相手を探すのに手間取ることがあります。これを解決するために、在席管理ツールの導入が必要になる場合が多いです。また、毎日荷物を移動させる手間や、パーソナルなスペースがないことによる帰属意識の低下を訴える従業員もいます。フリーアドレスを成功させるには、ツールの導入だけでなく、明確な運用ルールの策-定と、従業員の理解を得るための丁寧なコミュニケーションが不可欠です。

ABW(Activity Based Working)

ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)は、フリーアドレスの概念をさらに一歩進めた働き方、およびそれを実現するためのオフィス戦略です。「仕事(Activity)」の内容に「基づいて(Based)」、最も生産性が上がる「働く環境(Working)」を従業員が自律的に選択するという考え方です。

ABWのオフィスには、単にデスクが並んでいるだけではありません。そこには、多様な業務内容に対応するための、多種多様な空間が用意されています。

- 集中作業のための個室ブース(Focus Booth)

- Web会議用のフォンブース(Phone Booth)

- 数人でのブレインストーミングに適したコラボレーションエリア

- リラックスしながらアイデアを練るためのカフェスペース

- 公式なプレゼンテーションを行うセミナールーム

- 静かに読書や思索にふけるライブラリー

従業員は、その時々のタスクに応じて、これらの場所を自由に使い分けます。ABWの最大の目的は、従業員一人ひとりの生産性と創造性を最大化することにあります。自分の仕事に最適な環境を自ら選べるという裁量権は、従業員のエンゲージメントと満足度を大きく高めます。

しかし、ABWの導入は最も難易度が高いと言えます。多様なエリアを作るためには相応の設計・施工コストがかかりますし、従業員が高い自律性を持って働き方をマネジメントできなければ、制度が形骸化してしまう恐れもあります。「なんとなくいつも同じ場所に座ってしまう」という事態を避けるため、ABWの理念を組織文化として浸透させるための継続的な働きかけが不可欠です。ABWは単なるレイアウト変更ではなく、企業の働き方そのものを変革するプロジェクトと捉える必要があります。

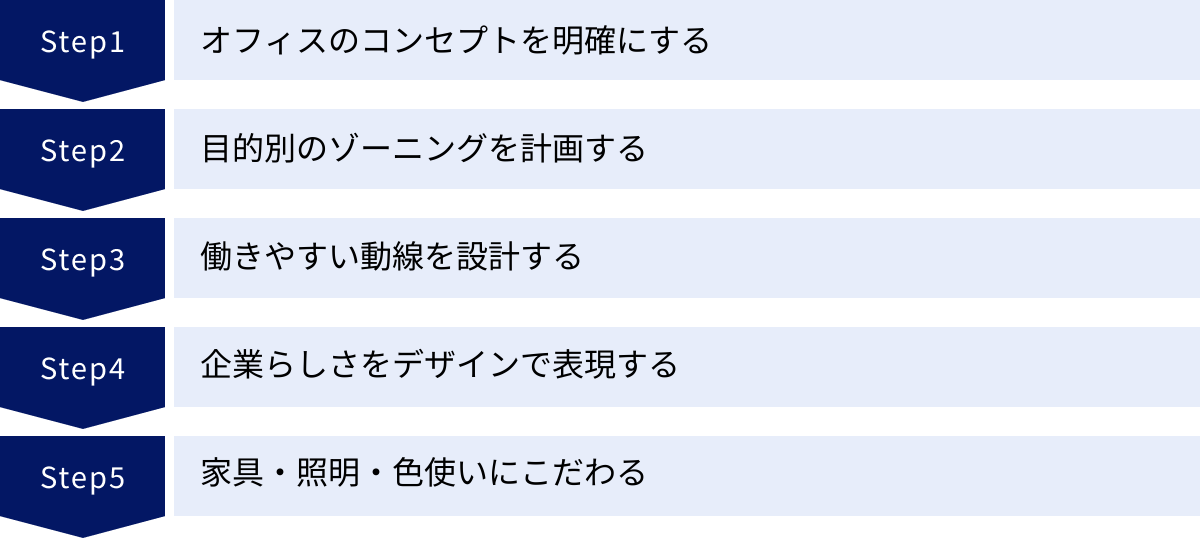

おしゃれなオフィスレイアウトをプランニングする5つのコツ

単に流行の家具を並べたり、見た目を真似したりするだけでは、真におしゃれで機能的なオフィスは生まれません。成功の鍵は、自社の課題と目的を深く理解し、それを空間に落とし込む戦略的なプランニングにあります。ここでは、そのための5つの重要なコツを解説します。

① オフィスのコンセプトを明確にする

全ての計画の出発点となるのが、「何のためにオフィスを作るのか」というコンセプトの明確化です。コンセプトとは、オフィス作りにおける羅針盤であり、あらゆる意思決定の判断基準となります。

まずは、現状のオフィスの課題と、新しいオフィスで実現したいことを洗い出しましょう。「コミュニケーションが不足している」「採用で他社に負けている」「イノベーションが停滞している」といった課題に対し、「部署を超えたコラボレーションが活発に生まれるオフィス」「学生がここで働きたいと憧れるようなオフィス」「常に新しいアイデアを試せる実験室のようなオフィス」といった理想の姿を描きます。

次に、その理想の姿を、企業のビジョンやミッション、バリューと結びつけます。例えば、「お客様に寄り添う」というバリューを掲げる企業であれば、「お客様を温かく迎え入れ、共創できる空間」をコンセプトに据えることができます。

このコンセプトを、「”Connecting Dots” – 点と点をつなぎ、新たな価値を創造するハブ」「”Urban Camp” – 都会の喧騒の中で、仲間とリラックスし、創造性を燃やすキャンプ場」 のように、誰もがイメージを共有できるようなキャッチーな言葉で表現することをおすすめします。この明確なコンセプトがあれば、後のゾーニングやデザイン、家具選びで迷った際に、立ち返るべき指針となります。

② 目的別のゾーニングを計画する

コンセプトが決まったら、次はそのコンセプトを具現化するために、オフィス空間を機能ごとにエリア分けする「ゾーニング」を行います。ゾーニングは、オフィスの使いやすさと機能性を決定づける極めて重要なプロセスです。

まず、オフィスに必要な機能をリストアップします。

- 執務エリア: 集中作業、チーム作業など

- 会議エリア: 大会議室、小会議室、Web会議ブースなど

- コミュニケーションエリア: カフェ、ラウンジ、ハドルスペースなど

- リフレッシュエリア: 休憩室、仮眠スペース、ゲームコーナーなど

- エントランスエリア: 受付、待合、企業紹介スペースなど

- サポートエリア: サーバールーム、倉庫、給湯室、ロッカールームなど

次に、これらのゾーンをパズルのように配置していきますが、その際にはいくつかの原則を考慮する必要があります。

一つは「セキュリティレベルに応じた配置」です。来訪者が立ち入るエントランスや会議室などの「パブリックゾーン」は入口付近にまとめ、従業員のみが立ち入る執務エリアなどの「セキュアゾーン」は奥に配置するのが基本です。

もう一つは「動と静の分離」です。活発な会話が想定されるコミュニケーションエリアと、静かな環境が求められる集中執務エリアは、できるだけ離して配置するか、防音性の高い間仕切りで区切るなどの工夫が必要です。それぞれのゾーンの間に、会議室や倉庫といった「バッファーゾーン」を挟むのも有効な手法です。

ゾーニング計画は、従業員の1日の動きをシミュレーションしながら行うと、より現実的で使いやすいものになります。「出社して、まずどこへ行くか」「会議の前後にどこで準備をするか」「お昼はどこで食べるか」といった具体的な行動を想像しながら、各ゾーンの関係性や繋がりを設計していくことが成功の鍵です。

③ 働きやすい動線を設計する

ゾーニングで大まかな配置が決まったら、次は各ゾーンを繋ぐ「動線」を詳細に設計します。動線計画は、オフィスの快適性、効率性、そして安全性に直結します。

動線には、主に2つの種類があります。一つは、多くの人が頻繁に行き来する「メイン動線」。これは、オフィスの入口から執務エリアの中心を通る、いわば「大通り」です。メイン動線は、人がすれ違っても余裕のある幅(一般的に120cm〜160cm程度)を確保し、できるだけ直線的で見通しが良いことが望ましいです。

もう一つは、自席からコピー機へ、会議室へといった特定の目的に使われる「サブ動線」です。これはメイン動線よりも細くても構いませんが(80cm〜100cm程度)、行き止まりをなくし、回遊できるようなサーキット動線にすると、オフィス内の移動がスムーズになります。

動線計画で絶対に忘れてはならないのが、消防法で定められた避難経路の確保です。災害時に従業員が安全かつ迅速に避難できるよう、通路の幅や障害物の設置には法的な基準があります。デザイン性を優先するあまり、これらの基準を満たせなくならないよう、計画の初期段階から専門家と確認しながら進める必要があります。

さらに、「コミュニケーションを誘発する動線」という視点も重要です。例えば、あえて動線上に小さなソファやホワイトボードを設置することで、移動中の人々が足を止め、自然な会話が生まれるきっかけを作ることができます。動線を単なる通路としてではなく、価値を生み出す空間としてデザインすることが、オフィスを活性化させる秘訣です。

④ 企業らしさをデザインで表現する

オフィスは、その企業が持つ独自の文化や価値観を映し出す鏡です。デザインを通じて「企業らしさ」を表現することで、従業員のエンゲージメントを高め、社外への強力なメッセージとなります。

最も直接的な方法は、コーポレートアイデンティティ(CI)の活用です。企業のロゴやコーポレートカラーを、エントランスの壁面、会議室の椅子、カーペットのデザインなどに効果的に取り入れることで、空間全体に統一感が生まれ、ブランドイメージを視覚的に浸透させることができます。

しかし、単にロゴや色を使うだけでは表層的な表現に留まってしまいます。より深く企業らしさを表現するには、企業の事業内容や歴史、フィロソフィーをデザインのストーリーに落とし込むことが有効です。例えば、IT企業であれば、基盤やネットワークをモチーフにしたグラフィックを壁面にあしらったり、ガラスや金属といった先進的な素材を多用したりすることで、テクノロジー企業らしさを演出できます。自然素材を扱う企業であれば、無垢材のフローリングや観葉植物をふんだんに使い、オーガニックで温かみのある空間を創り出すことができます。

また、創業の地へのリスペクトや、製品・サービスへのこだわりを表現するのも良いでしょう。創業地の風景写真をアートとして飾ったり、製品に使われている素材を内装材として取り入れたりすることで、その企業ならではのユニークなストーリーが空間に生まれます。オフィスを訪れた人が「なるほど、この会社らしいな」と感じるような、一貫した世界観を構築することが目標です。

⑤ 家具・照明・色使いにこだわる

オフィスの印象と快適性を大きく左右するのが、家具、照明、そして色使いです。これらの要素は、単なる装飾ではなく、従業員の心身の健康や生産性に直接影響を与える機能的な要素として捉える必要があります。

家具選びでは、デザイン性はもちろんのこと、人間工学(エルゴノミクス)に基づいた機能性を重視しましょう。長時間座って作業する椅子は、腰への負担が少なく、体格に合わせて調整できる高機能なものを選択することが、従業員の健康維持に繋がります。近年では、立ち姿勢と座り姿勢を簡単に切り替えられる昇降式デスクも人気です。これにより、血流が改善され、集中力の持続や眠気の防止に効果があると言われています。

照明計画は、空間の雰囲気だけでなく、従業員の集中力や疲労度に大きく関わります。オフィス全体の明るさを確保する「アンビエント照明(全般照明)」と、手元をピンポイントで照らす「タスク照明(局所照明)」を組み合わせるのが基本です。また、光の色温度も重要です。集中力を高めたい執務エリアでは、覚醒作用のある青みがかった「昼光色」を、リラックスしたい休憩エリアでは、温かみのある「電球色」を選ぶなど、ゾーンの目的に合わせて光の色と質を使い分けることで、より快適な環境を創り出せます。

色彩計画も、人の心理に大きな影響を与えます(色彩心理学)。例えば、青は鎮静効果があり集中力を高める色、緑はリラックス効果や創造性を刺激する色、黄色やオレンジはコミュニケーションを促進し、明るい気分にさせる色とされています。オフィスのコンセプトや各ゾーンの目的に合わせてベースカラー、メインカラー、アクセントカラーを戦略的に選ぶことで、従業員の心理状態をポジティブに導き、空間の意図をより明確に伝えることができます。

【目的・テーマ別】おしゃれなオフィスレイアウト事例

ここでは、特定の企業名を挙げる代わりに、多くの企業が目指す5つの目的・テーマに沿った、おしゃれで機能的なレイアウトのアイデアを具体的に紹介します。これらのアイデアを組み合わせることで、自社ならではのオフィス空間を創造するヒントにしてください。

コミュニケーションが活発になるレイアウト

部署間の壁を取り払い、組織全体の連携を深めるためのレイアウトアイデアです。

- オフィス中央の「マグネットスペース」: オフィスの中心に、高品質なコーヒーマシンやスナックを置いたカフェカウンターを設置。誰もが自然と立ち寄る場所を作ることで、部署や役職を超えた偶発的な会話が生まれます。

- 壁一面のライタブルウォール: 会議室だけでなく、執務エリアの壁や廊下の壁をホワイトボード仕様に。アイデアが浮かんだ瞬間に誰でも書き込め、議論を可視化できます。

- 点在するハドルスペース: 予約不要で2〜4人がさっと集まれる小さな打ち合わせスペースを、動線の交差点などに複数設置。これにより、会議室が空くのを待つことなく、スピーディな意思決定が可能になります。

- フレキシブルな可動式家具: キャスター付きのデスクやホワイトボード、収納棚を導入。プロジェクトの進捗に合わせて、チームのメンバーが簡単に集まったり、レイアウトを自由に変更したりできます。

- 階段をコミュニケーションの場に: 単なる上下移動の手段ではなく、階段の踊り場を広く取り、ソファや小さなテーブルを設置。移動中のちょっとした立ち話や短いミーティングを促します。

- ファミレス風ボックス席: 執務エリアの一角に、背の高いソファで囲まれた半個室のボックス席を設置。周囲を気にせず、集中した議論やランチミーティングができます。

Web会議や集中作業に適したレイアウト

ハイブリッドワークが定着した現代において、オンラインとオフラインの業務を両立させるためのアイデアです。

- 1人用フォンブースの複数設置: 防音・換気設備が整った1人用の個室ブースを、オフィスの各所に分散配置。周囲に気兼ねなくWeb会議や電話ができます。

- ライブラリー型「ディープフォーカスゾーン」: 私語や通話が一切禁止された、図書館のような静かな集中作業専用エリア。高い集中力を要する企画書作成やコーディング作業に最適です。

- Web会議専用の半個室ブース: 完全に密閉されていなくても、吸音パネルで三方を囲んだ半個室ブース。背景を気にせず、クリアな音声でWeb会議に参加できます。

- 視線を遮るハイバックソファ: 背もたれが高いソファを向かい合わせに配置。視覚的に周囲から切り離され、擬似的な個室空間を作り出し、集中力を高めます。

- サウンドマスキングシステムの導入: 空調音のような特殊なノイズを意図的に流し、人の会話など気になる音をカモフラージュするシステム。オープンな空間でも音環境を改善できます。

- 照明を調整できる集中デスク: 各デスクに、明るさや色温度を個人で調整できるタスクライトを設置。自分のコンディションに合わせて最適な光環境を作れます。

企業文化やブランドイメージを伝えるレイアウト

オフィスを訪れる人に、自社のアイデンティティを強く印象付けるためのアイデアです。

- エントランスのデジタルアートウォール: プロジェクションマッピングや大型LEDディスプレイを使い、企業のビジョンや製品のコンセプトを表現した映像アートを投影。来訪者に強烈な第一印象を与えます。

- 事業内容を反映したマテリアル: 例えば、アパレル企業なら自社の生地を壁紙や椅子の張地に使用したり、食品会社なら自社製品のパッケージカラーを内装のテーマにしたりします。

- ヒストリーウォールの設置: 創業から現在までの歩みを、写真や製品、年表で示す壁面。従業員の帰属意識を高めるとともに、来訪者に企業の歴史と信頼性を伝えます。

- 理念を体現するアートや言葉: 企業のミッションやバリューを、タイポグラフィアートやグラフィックにして壁面にデザイン。常に従業員の目に触れることで、企業文化の浸透を促します。

- 地域社会との繋がりを表現: 本社所在地の伝統工芸品をインテリアに取り入れたり、地元のアーティストの作品を飾ったりすることで、地域に根差した企業姿勢を示します。

- 社員の「らしさ」を飾る: 社員の写真や、社内アワードで表彰されたプロジェクトの紹介などを展示するスペース。働く人の顔が見える、温かみのあるブランドイメージを構築します。

リラックスできる休憩スペースのレイアウト

心身をリフレッシュし、新たな活力を得るための休憩・リフレッシュエリアのアイデアです。

- グリーンあふれるボタニカル空間: 観葉植物をふんだんに配置し、壁面緑化なども取り入れた、まるで公園のような空間。空気清浄効果と癒やし効果が期待できます。

- パワーナップ(仮眠)推奨スペース: リクライニングチェアやハンモック、個室型の仮眠ブースなどを設置。短時間の睡眠が午後の生産性を向上させます。

- 本格的なカフェ&バーカウンター: バリスタが淹れるコーヒーや、終業後にはお酒が楽しめるカウンターを設置。オンとオフの切り替えを促し、社員同士の交流を深めます。

- 遊び心満載のゲームエリア: ダーツやビリヤード、卓球台、ボードゲームなどを設置。仕事の合間の気分転換や、チームビルディングに役立ちます。

- 眺望を活かしたカウンター席: 窓際に外を向いたカウンター席を設ける。景色を眺めながらのランチや休憩は、最高の気分転換になります。

- 畳の小上がりスペース: 靴を脱いで足を伸ばせる畳のスペース。和の空間でリラックスしたり、座談会のように気軽に集まったりできます。

開放的で迎え入れるエントランスのレイアウト

企業の「顔」として、来訪者を歓迎し、オープンな企業姿勢を示すエントランスのアイデアです。

- 受付を兼ねたオープンラウンジ: 従来の受付カウンターをなくし、来訪者が自由に過ごせるラウンジのような空間に。無人受付システムと組み合わせることで、開放感と効率性を両立します。

- ガラス張りのシースルーデザイン: エントランスから執務エリアの一部が見えるようにガラス張りにする。活気あるオフィスの様子を伝えることで、オープンで風通しの良い企業文化をアピールします。

- 大型スクリーンでのブランドムービー上映: エントランスの壁一面をスクリーンにし、企業のプロモーション映像や社員インタビューなどを放映。待っている時間も退屈させず、企業理解を深めます。

- 地域に開かれたカフェ併設型: エントランスに一般の人も利用できるカフェを併設。地域社会との接点を生み出し、オープンな企業イメージを構築します。

- アイコニックな造形物や照明: 企業のロゴや製品をモチーフにした、印象的なオブジェや特注の照明器具を設置。SNSでシェアしたくなるような「映える」空間は、企業の認知度向上に貢献します。

- イベント開催も可能なフレキシブル空間: 可動式の家具を配置し、普段はラウンジとして、時にはセミナーや記者会見、社内イベントなど多目的に利用できる空間にする。

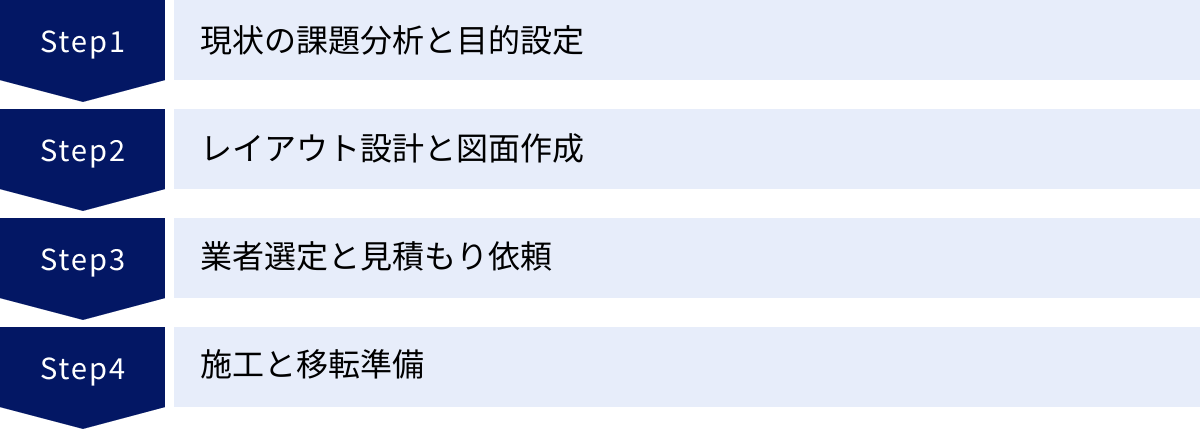

オフィスレイアウトを計画する4つのステップ

理想のオフィスレイアウトを実現するためには、思いつきで進めるのではなく、体系的で計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、プロジェクトを成功に導くための標準的な4つのステップを解説します。

① 現状の課題分析と目的設定

全ての始まりは、現状を正しく認識することです。なぜオフィスレイアウトを変更する必要があるのか、その根本的な原因と目的を明確にするステップです。

まず、現状のオフィスに対する従業員の意見を収集します。そのための有効な手段が、アンケートやワークショップです。「会議室がいつも満室で予約できない」「集中できる場所がない」「他部署との連携が取りにくい」「収納スペースが不足している」といった、日々の業務で感じている具体的な不満や課題を洗い出します。定量的なアンケートで全体的な傾向を掴み、定性的なワークショップで深層的なニーズを掘り下げることが重要です。

次に、経営層へのヒアリングも行います。今後の事業計画、人員計画、そして会社として目指す組織文化の方向性を確認します。

これらの情報をもとに、「新しいオフィスで何を実現したいのか」という目的を具体的に設定します。例えば、「コラボレーションを促進し、新規事業の創出率を年間10%向上させる」「従業員満足度を20%向上させ、離職率を5%低減させる」「採用応募者数を前年比150%にする」といった、可能な限り測定可能な目標(KPI)を立てることが望ましいです。この目的設定が、プロジェクト全体の羅針盤となります。

② レイアウト設計と図面作成

目的が明確になったら、それを空間に落とし込む設計フェーズに入ります。ここでは、コンセプトに基づいた具体的なレイアウトプランを作成し、関係者間でイメージを共有します。

まずは、ステップ①で設定した目的に基づき、オフィスのコンセプトとゾーニング計画を策定します。「プランニングの5つのコツ」で解説したように、どの場所にどのような機能を持たせるかを大まかに決め、全体の構成を考えます。

次に、そのゾーニング計画をもとに、より詳細なレイアウト図面を作成していきます。最初は、デスクや椅子の配置、通路の幅などを記した2Dの平面図から着手します。この段階で、消防法などの法規制をクリアしているか、必要なデスク数は確保できているかといった基本的な要件を確認します。

平面計画が固まってきたら、3DパースやCG、場合によってはVR(バーチャルリアリティ)を作成し、空間を立体的に可視化します。これにより、図面だけでは分かりにくい空間の広がりや天井の高さ、家具を置いた際の雰囲気などを、よりリアルに体感できます。このビジュアル資料を使って従業員や経営層にプレゼンテーションを行い、フィードバックを収集します。

「この通路は少し狭く感じる」「この会議室はもっと開放的にしたい」といった具体的な意見を反映し、修正を重ねていくことで、全員が納得する最終的なレイアウトプランを完成させます。

③ 業者選定と見積もり依頼

設計図面が固まったら、それを実現してくれるパートナーとなる専門業者を選定するステップに進みます。依頼する業者は、プロジェクトの規模や内容によって異なりますが、主に設計事務所、内装工事業者、オフィス家具メーカーなどが挙げられます。ワンストップで対応してくれる会社もあれば、設計と施工を別々の会社に依頼する場合もあります。

業者選定で重要なのは、必ず複数の会社から提案と見積もり(相見積もり)を取得することです。同じ設計図面を提示しても、業者によって提案内容や得意な工法、そして費用は大きく異なります。各社の提案を比較検討することで、自社の要望に最も合致し、コストパフォーマンスの高いパートナーを見つけることができます。

見積もりを比較する際は、単に総額の安さだけで判断してはいけません。工事の範囲や仕様、使用する建材のグレード、保証期間など、詳細な内訳までしっかりと確認することが重要です。「一式」というような曖昧な項目が多い見積もりは注意が必要です。

また、過去の実績(ポートフォリオ)や、担当者とのコミュニケーションのしやすさ(相性)も非常に重要な選定基準です。オフィス移転・改装は長期間にわたるプロジェクトであり、信頼できるパートナーと円滑に連携できるかどうかが、プロジェクトの成否を大きく左右します。

④ 施工と移転準備

契約する業者が決まったら、いよいよ実際の工事(施工)と、移転に向けた具体的な準備が始まります。

まず、施工業者と詳細な打ち合わせを重ね、工事のスケジュールを記した工程表を作成します。いつ、どのような工事が行われるのかを明確にし、プロジェクト全体の進捗を管理します。工事期間中は、定期的に現場を訪れて進捗状況を確認し、図面通りに施工が進んでいるか、品質に問題はないかをチェックする「施工監理」が重要です。

施工と並行して、社内では移転に向けた準備を進めます。引越し業者の選定と手配、現在のオフィスの解約手続き(原状回復工事の確認)、そして電話やインターネット回線の移設手続きなど、やるべきことは多岐にわたります。

特に重要なのが、従業員への情報共有と荷造りの計画です。移転日、新しいオフィスの使い方、各自の荷物の梱包ルールなどをまとめたマニュアルを作成し、説明会を実施します。誰が、いつまでに、何をすべきかを明確にした詳細なタスクリストとスケジュールを作成し、部署ごとに移転リーダーを任命すると、スムーズに進行できます。

全ての工事が完了したら、施工業者、設計者、そして自社の担当者で最終的なチェック(竣工検査)を行い、問題がなければオフィスの引き渡しとなります。その後、引越し作業を経て、ついに新しいオフィスでの業務がスタートします。

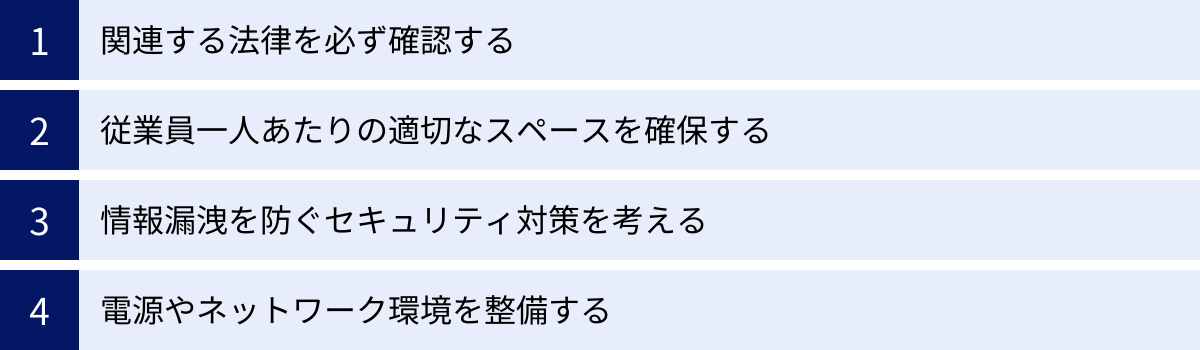

オフィスレイアウトで失敗しないための注意点

理想のオフィスを目指すあまり、基本的な注意点を見落としてしまうと、後から大きな問題に発展しかねません。ここでは、オフィスレイアウト計画で必ず押さえておくべき法規制や実務的なポイントを解説します。

関連する法律を必ず確認する

オフィスレイアウトは、デザインの自由度が高い一方で、従業員の安全と健康を守るための様々な法律によって規制されています。これらの法規を遵守しないと、是正勧告を受けたり、最悪の場合、罰則が科されたりする可能性があります。計画の初期段階から専門家のアドバイスを受け、法規に適合した設計を心がけましょう。

消防法

消防法は、火災発生時の人命の安全確保を目的としており、オフィスレイアウトにおいて最も重要な法律の一つです。

- 避難経路の確保: 廊下や通路は、非常時に従業員がスムーズに避難できるよう、一定の幅を確保する必要があります。片側が居室の場合は1.2m以上、両側が居室の場合は1.6m以上といった基準があります。また、避難経路の途中に障害物を置くことは固く禁じられています。

- 排煙・防火設備の維持: 高いパーティションを設置する際は、天井にあるスプリンクラーや煙感知器の機能を妨げないように注意が必要です。天井まで達する間仕切りを設置する場合は、消防署への届出や、消防設備の増設が必要になる場合があります。

- 防炎物品の使用義務: 高層ビル(高さ31m超)や地下街などでは、カーテン、カーペット、間仕切りに使う布などは、燃えにくい「防炎物品」を使用することが義務付けられています。

建築基準法

建築基準法は、建物の構造的な安全性や衛生環境を確保するための法律です。

- 内装制限: 建物の規模や用途によっては、火災時に燃え広がりにくいよう、壁や天井の仕上げに使用できる材料が制限されます(例:準不燃材料以上を使用)。

- 採光・換気: 執務室には、床面積に対して一定の割合以上の大きさの窓を設けるなど、自然光を取り入れるための規定(採光)や、新鮮な空気を取り入れるための規定(換気)があります。大規模なレイアウト変更で、これらの基準を満たせなくならないか確認が必要です。

- 廊下の幅: 建築基準法でも、建物の規模に応じて廊下の幅が定められています。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するための法律です。この法律に基づく「事務所衛生基準規則」には、オフィス環境に関する具体的な基準が定められています。

- 気積: 従業員一人あたりの空間体積(気積)は、設備の占める容積を除き、10立方メートル以上と定められています。

- 換気: 空調設備がある場合でも、窓の開放などによる換気ができる構造が求められます。

- 照度(明るさ): 業務内容に応じて、机上の照度が基準値(精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上)を満たしている必要があります。

- 温湿度: 室内の温度は18℃以上28℃以下、湿度は40%以上70%以下になるよう努める必要があります。

従業員一人あたりの適切なスペースを確保する

法律で定められた最低基準(気積10㎥/人)をクリアするのは当然として、快適で生産性の高いオフィスを実現するためには、従業員一人あたりに十分なスペースを確保することが極めて重要です。

一般的に、一人あたりのオフィス面積の目安は3坪(約10㎡)前後と言われています。これには、個人の執務スペースだけでなく、会議室や通路、リフレッシュスペースなどの共用部も含まれます。スペースが狭すぎると、物理的な圧迫感だけでなく、心理的なストレスも増大し、生産性の低下を招きます。

フリーアドレスを導入する場合は、全従業員分の座席を用意する必要はありませんが、座席数と従業員数の比率(座席設定率)を慎重に検討する必要があります。これは、日々の平均出社率(在籍率)を基に算出しますが、全員出社日や繁忙期を考慮し、在籍率の110%〜120%程度の座席を確保するのが一般的です。座席が足りずに「席取り合戦」が起こるような事態は、従業員の不満を増大させるため、絶対に避けなければなりません。

情報漏洩を防ぐセキュリティ対策を考える

オフィスのオープン化やフリーアドレス化は、コミュニケーションを活性化させる一方で、情報漏洩のリスクを高める側面も持ち合わせています。レイアウト計画の段階から、セキュリティ対策を十分に考慮する必要があります。

- 物理的なゾーニング: 役員室や経理部門、人事部門など、機密情報を扱う部署は、オフィスの奥まったエリアや、入退室管理が可能な区画に配置します。

- 視線と音のコントロール: 他の従業員や来訪者からPCの画面が見えないようなデスク配置を心がけます。また、重要な会話が漏れないよう、会議室には遮音性の高い壁やドアを採用し、必要に応じてサウンドマスキングシステムを導入します。

- クリアデスクとクリアスクリーン: フリーアドレスを導入する場合は特に、退社時や離席時に机の上に書類を放置しない「クリアデスク」と、PCをロックする「クリアスクリーン」のルールを徹底する必要があります。そのための個人ロッカーや鍵付きの収納を十分に確保しましょう。

- 監視システムの導入: エントランスやサーバールームなど、重要なエリアには監視カメラを設置し、不正な侵入や情報持ち出しを抑止します。

電源やネットワーク環境を整備する

現代のオフィス業務は、PCやスマートフォンなしには成り立ちません。快適で安定した電源・ネットワーク環境の整備は、オフィスレイアウトの生命線です。

- 電源容量とコンセント数: 使用するPCやモニター、その他のOA機器の総電力を計算し、ビル全体の電源容量が十分かを確認します。各デスクで必要となるコンセントの数(PC、モニター、スマホ充電器など、最低でも4〜6口は欲しい)を確保し、床下に配線を通せるOAフロアの導入も検討しましょう。

- Wi-Fi環境の設計: フリーアドレスやABWのオフィスでは、どこにいても安定して接続できる強力なWi-Fi環境が不可欠です。電波が届きにくい死角ができないよう、アクセスポイントの数と配置を慎重に計画します。

- 将来的な拡張性: 将来の増員やレイアウト変更にも柔軟に対応できるよう、配線や設備にはある程度の余裕を持たせて設計することが賢明です。後から配線を追加するのは、コストも手間もかかります。計画段階で、少し先の未来を見据えたインフラ設計を心がけましょう。

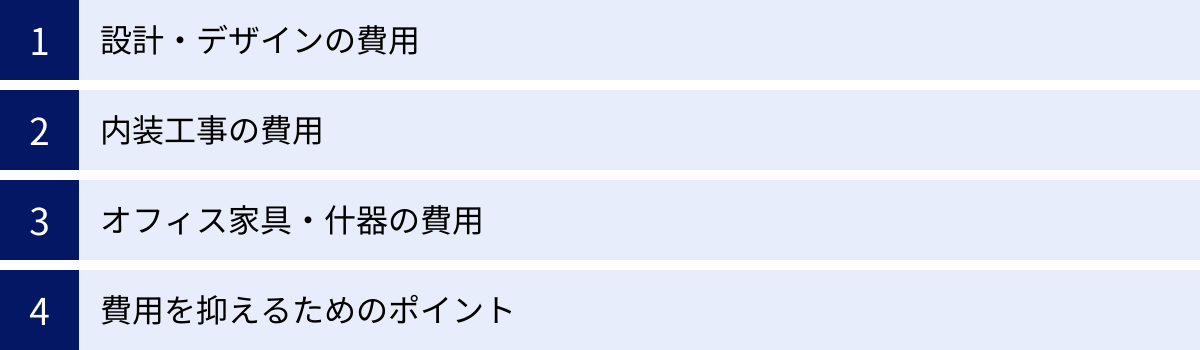

オフィスレイアウトにかかる費用の内訳と相場

オフィスレイアウトの変更や移転には、まとまった費用が必要です。予算計画を立てるために、どのような費用が、どのくらいかかるのか、その内訳と相場を把握しておくことが重要です。費用は物件の状態(居抜きかスケルトンか)や工事の規模、デザインの凝り具合によって大きく変動します。

設計・デザインの費用

オフィスレイアウトのコンセプト策定から、基本設計、実施設計、そして工事が図面通りに行われているかを監理するまでの業務に対する費用です。

- 費用の算出方法: 主に「総工事費に対する料率(パーセンテージ)方式」か、「面積(坪単価)方式」で算出されます。

- 相場:

- 料率方式の場合: 総工事費の10%〜15%程度が一般的です。例えば、工事費が2,000万円の場合、設計・デザイン費は200〜300万円となります。

- 坪単価方式の場合: 1坪あたり3万円〜10万円程度が目安ですが、デザイナーの知名度や設計の難易度によって大きく変動します。

- ポイント: この費用を惜しむと、機能性やデザイン性の低いオフィスになりかねません。企業の未来への投資と捉え、しっかりと予算を確保することが重要です。

内装工事の費用

設計図面を基に、実際にオフィス空間を作り上げるための工事費用です。オフィス関連費用の中で最も大きな割合を占めることが多くなります。

- 主な工事内容:

- 仮設工事: 養生、清掃など。

- 解体工事: 既存の内装を撤去する工事(スケルトン物件の場合)。

- 軽鉄・ボード工事: 壁や天井の下地を作る工事。

- 内装仕上げ工事: 床(タイルカーペット、フローリング)、壁(クロス、塗装)、天井の仕上げ。

- 建具工事: ドアやパーティションの設置。

- 電気設備工事: 照明、コンセント、スイッチの設置、配線。

- 空調・換気設備工事: エアコンの設置や移設。

- 防災設備工事: 火災報知器やスプリンクラーの設置。

- 相場(坪単価):

- 居抜き物件(前テナントの内装を一部流用): 1坪あたり10万円〜30万円程度。

- スケルトン物件(コンクリート打ちっ放しの状態から): 1坪あたり30万円〜60万円程度。デザインに凝る場合は100万円を超えることもあります。

オフィス家具・什器の費用

デスク、椅子、収納棚、会議テーブル、ソファなど、オフィスで働くために必要な家具や什器の購入費用です。

- 相場(従業員1人あたり): 1人あたり10万円〜30万円程度が目安です。

- 内訳例:デスク(3〜8万円)、オフィスチェア(3〜15万円)、ワゴン・収納(2〜5万円)、その他共用家具。

- ポイント: オフィスチェアは従業員の健康や生産性に直結するため、多少高価でも高品質なものを選ぶことをおすすめします。また、新品だけでなく、中古品やレンタル、リースといった選択肢も検討することで、コストを抑えることが可能です。

費用を抑えるためのポイント

多額の費用がかかるオフィスプロジェクトですが、工夫次第でコストを賢く抑えることも可能です。

- 居抜き物件を選ぶ: 前のテナントが使用していた内装や設備を流用できる居抜き物件は、何もない状態から作り上げるスケルトン物件に比べて、内装工事費を大幅に削減できます。

- 相見積もりを徹底する: 設計会社、施工会社、家具メーカーなど、必ず複数の業者から見積もりを取り、内容と価格を比較検討しましょう。価格交渉の材料にもなります。

- 既存家具を再利用する: まだ使える既存のオフィス家具は、クリーニングやリペアをして再利用することで、新規購入費用を抑えられます。

- 中古・レンタル・リースを活用する: 全てを新品で揃えるのではなく、状態の良い中古品を探したり、使用期間が限られる場合はレンタルやリースを活用したりするのも賢い方法です。

- 補助金・助成金を活用する: 国や地方自治体は、働き方改革やDX推進、省エネ設備導入などを支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。例えば、「働き方改革推進支援助成金」などが活用できる場合があります。自社が対象となる制度がないか、専門家や自治体の窓口に相談してみましょう。

オフィスレイアウトの相談ができる代表的な会社3選

オフィスレイアウトの計画は専門的な知識を要するため、プロフェッショナルの力を借りるのが成功への近道です。ここでは、オフィス構築に関する豊富な実績を持つ代表的な会社を3社紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の目的や規模に合った会社を選ぶ際の参考にしてください。

| 会社名 | 特徴 | 主なサービス内容 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 株式会社オフィスコム | オフィス家具のECサイトとオフィス構築サービスをワンストップで提供。豊富な品揃えと価格競争力に強み。 | オフィス移転・リニューアル、レイアウト設計、内装工事、オフィス家具販売(通販サイト「オフィスコム」) | 株式会社オフィスコム 公式サイト |

| コクヨマーケティング株式会社 | 大手文具・家具メーカー「コクヨ」グループ。長年の研究に基づく働き方コンサルティングと空間提案力が強み。 | 働き方コンサルティング、オフィスデザイン・設計、プロジェクトマネジメント、ライブオフィス見学、家具販売 | コクヨマーケティング株式会社 公式サイト |

| 株式会社ヴィス | 「デザイナーズオフィス」の企画・デザインに特化。企業ブランディングを重視したクリエイティブな空間づくりが強み。 | オフィスデザイン、ブランディング、プロジェクトマネジメント、グラフィック・Web制作 | 株式会社ヴィス 公式サイト |

① 株式会社オフィスコム

株式会社オフィスコムは、オフィス家具のECサイト「オフィスコム」の運営と、オフィスの移転やリニューアルをワンストップで手掛けるサービスの両輪で事業を展開しています。

最大の特徴は、その圧倒的な商品数と価格競争力にあります。自社で運営するECサイトを通じて、低価格帯から高価格帯まで、国内外の多様なメーカーのオフィス家具を直接購入・比較検討できます。これにより、限られた予算の中でもデザイン性と機能性を両立させた家具選びが可能です。

サービス面では、物件探しからレイアウト設計、内装工事、家具の選定・納品、引越し、原状回復まで、オフィス構築に関わるあらゆるプロセスを一括で依頼できます。特に、中小企業やスタートアップ、コストを抑えつつスピーディにオフィスを立ち上げたい企業にとって、非常に頼りになるパートナーと言えるでしょう。全国にショールームを展開しており、実際に家具を見て触って確かめられる点も魅力です。

(参照:株式会社オフィスコム 公式サイト)

② コクヨマーケティング株式会社

コクヨマーケティング株式会社は、日本を代表する文具・オフィス家具メーカーであるコクヨ株式会社のグループ企業です。長年にわたって日本の「働く」を研究してきた知見と実績が、同社の最大の強みです。

同社は単にオフィス空間をデザインするだけでなく、顧客企業の働き方の課題を分析し、解決策を提案する「働き方コンサルティング」からサービスを提供します。ABWやフリーアドレスといった新しい働き方の導入支援にも豊富なノウハウを持っています。

また、全国各地にある自社のオフィスを「ライブオフィス」として公開しており、顧客は実際にコクヨの社員が働く様子や最新のオフィス家具が使われている現場を見学できます。これにより、自社に新しい働き方を導入した際のイメージを具体的に掴むことができます。大企業から中堅・中小企業まで、組織の課題解決や働き方改革を根本から実現したいと考える企業に適しています。

(参照:コクヨマーケティング株式会社 公式サイト)

③ 株式会社ヴィス

株式会社ヴィスは、「はたらく人々を幸せに。」というフィロソフィーを掲げ、「デザイナーズオフィス」の企画・デザインに特化している会社です。同社の手掛けるオフィスは、機能性はもちろんのこと、企業のブランドイメージやフィロソフィーを空間で表現するクリエイティビティの高さに定評があります。

ヴィスの強みは、企業の潜在的な価値や課題を引き出し、それをデザインの力で解決・可視化していくプロセスにあります。経営者や従業員への丁寧なヒアリングを通じて、その企業ならではの「らしさ」を抽出し、一貫したストーリーのある空間を構築します。特に、企業ブランディングを強化したい企業、クリエイティブな人材を惹きつけたいベンチャー企業やIT企業などから絶大な支持を得ています。

オフィスデザインに留まらず、ロゴやウェブサイト、パンフレットといったグラフィックツールの制作までトータルで手掛けることで、インナーブランディングとアウターブランディングの両面から企業価値の向上を支援しています。

(参照:株式会社ヴィス 公式サイト)

まとめ

本記事では、おしゃれで機能的なオフィスレイアウトを実現するための考え方、具体的なプランニングのコツ、目的別のアイデア、そして実行段階での注意点まで、幅広く解説してきました。

もはやオフィスは、単なる作業場所ではありません。従業員のパフォーマンスを最大化し、イノベーションを創出し、企業文化を育むための、極めて重要な経営戦略の舞台です。対向式、フリーアドレス、ABWといったレイアウトの種類に優劣はなく、自社がどのような働き方を実現し、どのような組織でありたいかというビジョンに最も適した形を選ぶことが重要です。

成功への第一歩は、現状の課題を正しく分析し、新しいオフィスで達成したい目的を明確にすることから始まります。その上で、企業の「らしさ」を表現するコンセプトを定め、機能的なゾーニングと動線を設計し、家具や照明、色彩といったディテールにまでこだわることで、理想の空間は現実のものとなります。

もちろん、オフィスレイアウトの計画は、法規制の確認や専門的な業者との連携など、複雑で多岐にわたるプロセスを伴います。自社だけで全てを抱え込まず、本記事で紹介したような専門家の知見を積極的に活用することも、プロジェクトを成功に導くための賢明な選択です。

この記事が、皆さまの会社にとって、従業員一人ひとりが誇りを持ち、生き生きと働けるオフィス環境を創造するための一助となれば幸いです。