新しい生活の拠点となる賃貸物件探しは、期待に胸が膨らむ一方で、多くの人が直面するのが「初期費用」という大きな壁です。希望の物件が見つかっても、見積もりを見てその金額に驚いた経験がある方も少なくないでしょう。「もう少し安くならないだろうか」「どうすればこの負担を軽くできるのか」と悩むのは当然のことです。

賃貸契約時にかかる初期費用は、一般的に家賃の数ヶ月分にもなり、新生活を始める上での大きな経済的負担となります。しかし、この初期費用は、その内訳を正しく理解し、いくつかのコツを押さえることで、賢く節約することが可能です。

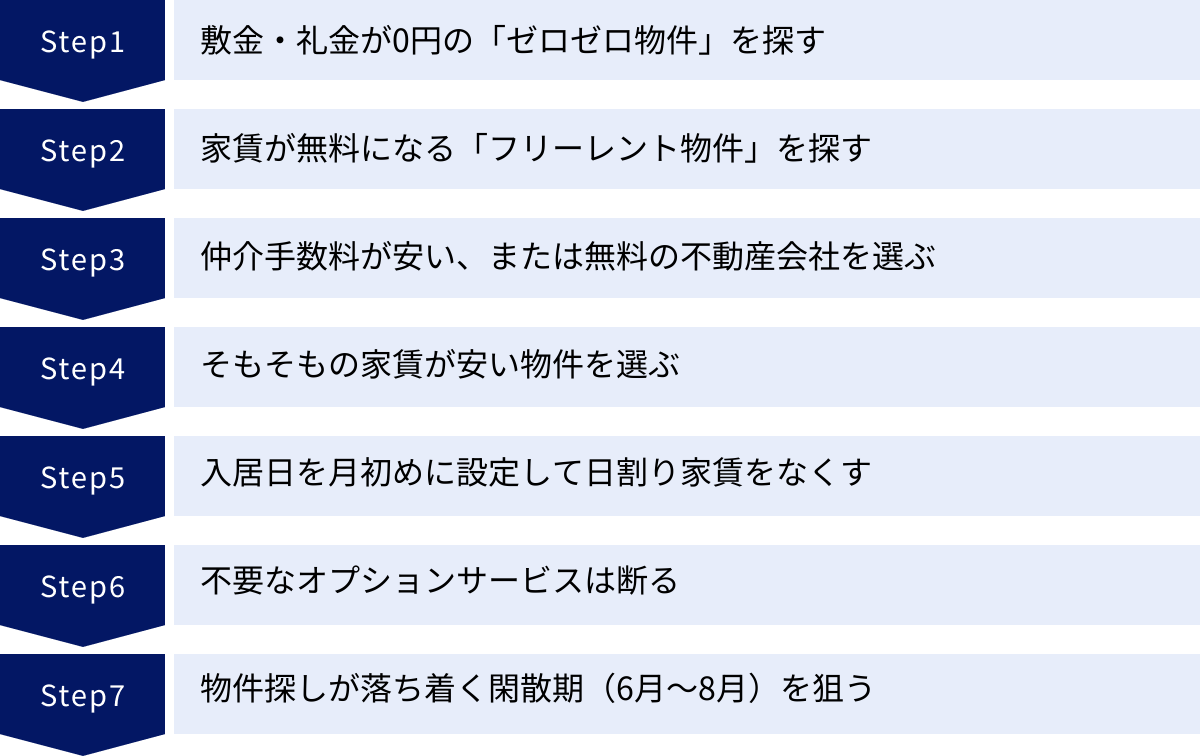

この記事では、賃貸契約にかかる初期費用の相場や内訳といった基本的な知識から、費用をぐっと安く抑えるための具体的な7つの方法、さらには家主や不動産会社との交渉術、そして費用が安い物件を選ぶ際の注意点まで、網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは初期費用に関する不安を解消し、自信を持って物件探しに臨めるようになっているはずです。賢い知識を身につけ、納得のいく条件で理想の住まいを見つけ、素晴らしい新生活をスタートさせましょう。

目次

賃貸契約の初期費用とは?相場と内訳を解説

賃貸物件を借りる際には、毎月の家賃とは別に、契約時にまとまったお金を支払う必要があります。これが「初期費用」です。この初期費用がなぜ必要なのか、どのくらいの金額が一般的なのか、そして具体的にどのような項目で構成されているのかを理解することが、費用を抑えるための第一歩となります。ここでは、初期費用の相場観と詳細な内訳について、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

初期費用の相場は家賃の4.5ヶ月~6ヶ月分が目安

賃貸契約における初期費用の総額は、物件や地域、契約内容によって変動しますが、一般的な相場は「家賃の4.5ヶ月分から6ヶ月分」と言われています。

例えば、家賃8万円の物件を借りる場合で考えてみましょう。

- 家賃の4.5ヶ月分の場合:8万円 × 4.5 = 36万円

- 家賃の6ヶ月分の場合:8万円 × 6 = 48万円

このように、家賃8万円の部屋に住み始めるだけで、36万円から48万円程度のまとまった資金が必要になる計算です。これに加えて、引っ越し業者への依頼費用や、新しい家具・家電の購入費用がかかることを考えると、新生活のスタートには想像以上の出費が伴うことがわかります。

なぜこれほど高額になるのでしょうか。初期費用には、家主(大家さん)が家賃滞納や物件の損傷リスクに備えるためのお金や、物件の仲介をしてくれた不動産会社への手数料、そして入居月と翌月分の家賃などが含まれています。つまり、新生活をスムーズに始め、貸主・借主双方の安心を確保するための準備金としての側面が強いのです。この相場観を頭に入れておくことで、提示された見積もりが妥当な範囲内なのかを判断する一つの基準になります。

初期費用の内訳

初期費用と一括りに言っても、その中身は様々な項目で構成されています。それぞれの費用がどのような意味を持つのかを知ることで、どの費用が節約の対象になり、どの費用が必須なのかを見極めることができます。

以下に、主な初期費用の内訳とそれぞれの相場をまとめました。

| 費用項目 | 内容の概要 | 相場の目安(家賃基準) |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てるための預け金。 | 家賃の0〜2ヶ月分 |

| 礼金 | 大家さんへのお礼として支払うお金。返還されない。 | 家賃の0〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を仲介した不動産会社に支払う成功報酬。 | 家賃の0.5〜1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃・日割り家賃 | 入居する月の家賃と、その翌月分の家賃。 | 家賃の1〜2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険の加入料。 | 15,000円〜20,000円(2年契約) |

| 鍵交換費用 | 前の入居者から鍵を交換するための費用。 | 15,000円〜25,000円 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人の代わりとなる保証会社を利用するための費用。 | 初回:家賃の50〜100% または 定額 |

| その他の費用 | 室内消毒料、24時間サポート費用など(任意の場合が多い)。 | 項目により異なる |

これらの項目について、さらに詳しく見ていきましょう。

敷金

敷金とは、借主が家賃を滞納した際や、退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復」の費用に充てるために、契約時に大家さんへ預けておくお金です。あくまで「預け金」であるため、家賃滞納などがなく、原状回復費用を差し引いて残額があれば、退去時に返還されるのが原則です。

相場は家賃の0〜2ヶ月分ですが、最近では入居のハードルを下げるために「敷金0円」の物件も増えています。ただし、敷金がない場合、退去時の修繕費は実費で請求されることになるため注意が必要です。

なお、経年劣化や通常の使用による損耗(家具の設置跡や壁紙の日焼けなど)の修繕費用は、原則として大家さんの負担となります。これは国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも明記されており、不当な請求を防ぐための知識として覚えておくと良いでしょう。(参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる大家さんに対して「お礼」として支払うお金です。これは戦後の住宅不足の時代に、貴重な住まいを貸してくれた大家さんへのお礼として始まった慣習が今も残っているものとされています。

敷金とは異なり、礼金は返還されることのない費用です。相場は家賃の0〜2ヶ月分で、敷金と同様に、最近では競争力を高めるために「礼金0円」の物件も珍しくありません。敷金と礼金が両方とも0円の物件は「ゼロゼロ物件」と呼ばれ、初期費用を大幅に抑えられる可能性があります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内見の手配、契約手続きなどを代行してくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。この手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められています。

その上限とは、「家賃の1ヶ月分+消費税」です。法律上、貸主と借主から受け取れる報酬の合計がこの上限を超えてはならないとされています。慣習的には借主が1ヶ月分を全額負担するケースが多いですが、不動産会社によっては貸主からも手数料を得ることで、借主の負担を半額や無料にしている場合もあります。ここは、後述する費用削減の大きなポイントとなります。

前家賃・日割り家賃

賃貸物件の家賃は、基本的に「前払い」です。そのため、契約時には入居する月の家賃と、その翌月分の家賃をまとめて支払うのが一般的です。これを「前家賃」と呼びます。

例えば、4月15日に入居する場合、初期費用には以下の家賃が含まれます。

- 4月分の日割り家賃:月の途中からの入居なので、その月は住む日数分だけの家賃を支払います。

- 5月分の家賃:翌月分の家賃を前もって支払います。

月の初めである1日に入居する場合は、日割り計算が必要なく、入居月(例えば4月)の1ヶ月分の家賃のみで済みます。入居日をいつにするかによって、この前家賃の金額は変動するため、節約を考える上で重要な要素の一つです。

火災保険料

賃貸物件では、火事や落雷、水漏れといった万が一のトラブルに備えて、火災保険(家財保険)への加入が契約の条件として義務付けられていることがほとんどです。火災保険料は、この保険に加入するための費用で、大家さんや他の入居者への損害賠償責任をカバーする役割も担っています。

相場は2年契約で15,000円から20,000円程度です。不動産会社から指定の保険商品を提示されることが多いですが、自分で探した保険に加入できる場合もあります。ただし、その場合は大家さんの承諾が必要となるため、事前に不動産会社に確認してみましょう。

鍵交換費用

鍵交換費用は、防犯上の理由から、前の入居者が使っていた鍵を新しいものに交換するためにかかる費用です。前の入居者が合鍵を作っている可能性もゼロではないため、安心して新生活を始めるためには不可欠な費用と言えます。

費用は鍵の種類によって異なり、一般的なシリンダーキーで15,000円前後、防犯性の高いディンプルキーなどでは20,000円〜25,000円程度が相場です。原則として借主負担となることが多いですが、交渉次第では大家さん負担にしてもらえるケースも稀にあります。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の代わりに、あるいは連帯保証人がいる場合でも、家賃保証会社の利用を必須とする物件が非常に増えています。保証会社利用料は、この保証サービスを利用するための費用です。

万が一家賃を滞納してしまった場合に、保証会社が一時的に家賃を立て替えて大家さんに支払ってくれます。借主にとっては、連帯保証人を頼む手間が省けるメリットがあります。

費用は保証会社によって異なりますが、初回契約時に家賃の50%〜100%、あるいは30,000円などの定額を支払い、その後は1年ごとに10,000円程度の更新料がかかるのが一般的です。これは保証会社に支払う費用のため、値下げ交渉は基本的に困難です。

その他の費用(室内消毒料など)

上記以外にも、不動産会社によっては様々な名目の費用が見積もりに含まれていることがあります。

- 室内消毒料・害虫駆除費:入居前に室内を消毒・殺菌するための費用。

- 24時間サポートサービス料:鍵の紛失や水回りのトラブルなどに24時間対応してくれるサービスの加入料。

- 消火器代、安心入居サポート代など。

これらの費用は、一見すると必須のように思えるかもしれませんが、法的な支払い義務はなく、あくまで任意のオプションサービスであるケースがほとんどです。契約前に「この費用は必須ですか?」と確認し、不要であれば断ることで、数万円の節約につながる可能性があります。

以上のように、初期費用の内訳を正しく理解することで、無駄な出費を避け、賢く交渉するための土台ができます。次の章では、これらの知識を基に、初期費用を具体的に安く抑えるための7つのコツを詳しく解説していきます。

賃貸の初期費用を安く抑える7つのコツ

初期費用の内訳を理解したところで、いよいよ実践編です。ここでは、高額になりがちな初期費用を賢く、そして効果的に削減するための具体的な7つのコツをご紹介します。これらの方法を組み合わせることで、数十万円単位での節約も夢ではありません。自分の状況に合わせて、最適な方法を見つけてみましょう。

① 敷金・礼金が0円の「ゼロゼロ物件」を探す

初期費用の中で特に大きなウェイトを占めるのが「敷金」と「礼金」です。この二つが両方とも0円の物件は、通称「ゼロゼロ物件」と呼ばれ、初期費用を劇的に抑えるための最も効果的な選択肢の一つです。

メリット

最大のメリットは、何と言ってもその費用の安さです。家賃8万円の物件であれば、敷金・礼金がそれぞれ1ヶ月分だとしても合計16万円。これが0円になるわけですから、最大で家賃の2〜4ヶ月分に相当する金額を節約できる可能性があります。浮いた費用を引っ越し代や新しい家具・家電の購入に充てられるのは大きな魅力です。

探し方

物件情報サイトで部屋を探す際に、検索条件の絞り込み機能で「敷金なし(0円)」「礼金なし(0円)」の項目にチェックを入れて検索するだけです。多くのサイトでこの条件設定が可能なため、比較的簡単に見つけることができます。

注意点

ただし、ゼロゼロ物件にはいくつか注意すべき点があります。

- 退去時の費用: 敷金は本来、退去時の原状回復費用に充てられる預け金です。これが無いということは、退去時に発生した修繕費用やクリーニング代は実費で請求されることになります。契約書に「退去時クリーニング代〇〇円」といった特約が盛り込まれていることも多いため、契約内容をしっかり確認しましょう。

- 短期解約違約金: 初期費用をサービスする代わりに、「1年未満の解約の場合は家賃の2ヶ月分」といった短期解約違約金が設定されているケースが非常に多いです。転勤の可能性があるなど、短期で引っ越す可能性がある人には不向きかもしれません。

- 家賃が割高な可能性: 敷金・礼金がない分、その負担が毎月の家賃に上乗せされ、周辺の同等物件より家賃が少し高めに設定されていることがあります。初期費用の安さだけでなく、2年間住んだ場合のトータルコストで比較検討する視点が重要です。

② 家賃が無料になる「フリーレント物件」を探す

フリーレント物件とは、入居後の一定期間(例:1ヶ月、2ヶ月など)の家賃が無料になる物件のことです。大家さんにとっては、少しでも早く空室を埋めるための有効なキャンペーンであり、借主にとっては初期費用を直接的に減らせる嬉しい特典です。

メリット

例えば「フリーレント1ヶ月」の物件であれば、家賃1ヶ月分の支払いが免除されます。初期費用には前家賃が含まれるため、この負担がなくなるだけでも大きな節約につながります。特に、現在の住まいの家賃と新しい住まいの家賃が二重で発生してしまう「二重家賃」の状態を避けるためにも有効な手段です。

背景と探し方

フリーレントは、引越しの閑散期や、長期間空室が続いている物件で適用されることが多いです。物件情報サイトのキーワード検索で「フリーレント」と入力したり、絞り込み条件で探したりすることができます。また、気になる物件がフリーレント対象でなくても、交渉次第で付けてもらえる可能性もあります。

注意点

フリーレント物件にも、ゼロゼロ物件と共通する注意点があります。

- 短期解約違約金: ほぼ全てのフリーレント物件には、短期解約に関する違約金の条項が設けられています。無料期間の恩恵だけを受けてすぐに解約されることを防ぐためです。契約期間を全うできるか、自分のライフプランと照らし合わせる必要があります。

- 対象範囲の確認: 無料になるのは「家賃」のみで、管理費や共益費は通常通り支払う必要があるケースがほとんどです。契約前に、何が無料になるのかを正確に確認しましょう。

- 適用条件: 申し込みから一定期間内に入居することなど、フリーレントが適用されるための条件が定められている場合があります。契約書を隅々まで確認することが大切です。

③ 仲介手数料が安い、または無料の不動産会社を選ぶ

仲介手数料は、不動産会社に支払う費用であり、法律で上限が「家賃の1ヶ月分+消費税」と定められています。しかし、これはあくまで上限であり、不動産会社の経営努力や方針によって、半額や無料に設定しているところも存在します。

仲介手数料が安くなる仕組み

- 貸主から手数料を受領: 法律では、貸主と借主から受け取る合計額が家賃1ヶ月分以内と定められています。つまり、貸主側から手数料(広告料など)を受け取れる物件の場合、借主の手数料を安く、あるいは無料にできます。

- コスト削減: オンラインでのやり取りをメインにしたり、店舗を構えなかったりすることで経費を削減し、その分を手数料に還元している不動産会社もあります。

探し方と注意点

「仲介手数料 無料」「仲介手数料 半額」といったキーワードでインターネット検索すると、そうした方針の不動産会社を見つけることができます。

ただし、いくつか注意点があります。

- 対象物件の制限: 全ての物件が手数料無料になるわけではなく、自社で管理している物件や、貸主から広告料が出る物件に限られる場合が多いです。

- その他の費用の確認: 仲介手数料が安くても、「事務手数料」「書類作成費」といった名目で別の費用が上乗せされていないか、見積もり全体をしっかり確認する必要があります。

- サービスの質: 安さだけでなく、物件提案力や担当者の対応など、サービスの質も見極めることが重要です。口コミなどを参考にし、信頼できる会社を選びましょう。

④ そもそもの家賃が安い物件を選ぶ

これは最も根本的かつ効果的な方法です。初期費用の多く(敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、保証会社利用料など)は、家賃を基準に算出されます。したがって、そもそもの家賃を抑えることができれば、それに連動して初期費用全体も安くなります。

シミュレーション

- 家賃9万円の物件:初期費用(家賃5ヶ月分と仮定)→ 45万円

- 家賃8万円の物件:初期費用(同上)→ 40万円

このように、毎月の家賃を1万円下げるだけで、初期費用が5万円も安くなる計算です。さらに、月々の支払いも1万円安くなるため、長期的に見ても大きな節約につながります。

家賃を抑えるための条件の見直し

完璧な物件を求めると、どうしても家賃は高くなります。家賃を抑えるためには、自分にとっての「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を整理することが不可欠です。

- 立地: 「駅から徒歩5分」を「15分」にしてみる、「急行停車駅」を「各駅停車の駅」にしてみる。

- 築年数: 新築や築浅にこだわらず、「築20年でもリフォーム済みならOK」など視野を広げる。

- 設備: 「独立洗面台は必須」を「バス・トイレ別ならOK」にする、「オートロック」や「宅配ボックス」の優先順位を下げる。

- 構造・階数: 防音性を少し妥協してRC造から鉄骨造や木造を検討する、エレベーターなしの3階以上の部屋を選ぶ。

これらの条件を少し緩めるだけで、選択肢は大きく広がり、手頃な家賃の物件が見つかりやすくなります。

⑤ 入居日を月初めに設定して日割り家賃をなくす

初期費用に含まれる「前家賃」は、「入居月の日割り家賃」と「翌月分の家賃」で構成されています。この「日割り家賃」をなくす、あるいは最小限に抑えることで、数万円単位の節約が可能です。

具体例

家賃9万円(1ヶ月30日と仮定)の物件で考えてみましょう。

- 4月15日に入居する場合:

- 4月の日割り家賃:9万円 ÷ 30日 × 16日間 = 48,000円

- 5月分の前家賃:90,000円

- 初期費用に含まれる家賃合計:138,000円

- 5月1日に入居する場合:

- 5月分の前家賃:90,000円

この場合、入居日を約2週間ずらして月初の1日にするだけで、48,000円もの節約になります。

交渉のタイミング

物件の申し込みを行い、入居審査が通過した後、契約日や入居日を決める段階で「可能であれば、来月の1日から入居させていただくことはできますか?」と不動産会社に相談してみましょう。

注意点

ただし、大家さんとしては一日でも早く入居してほしいのが本音です。特に人気物件の場合、入居日を先延ばしにしている間に他の希望者に決まってしまうリスクもあります。不動産会社の担当者と相談し、物件の状況を見ながら柔軟に判断することが大切です。

⑥ 不要なオプションサービスは断る

見積もりをよく見ると、「室内消毒料」「害虫駆除費」「24時間安心サポート」といった、一見すると必要そうな項目が含まれていることがあります。しかし、前述の通り、これらの多くは法的に必須ではなく、不動産会社が提供する任意のオプションサービスです。

対処法

見積もりを受け取ったら、それぞれの項目について「これは加入が必須のサービスでしょうか?」と一つひとつ確認することが重要です。もし任意であれば、「このサービスは不要なので、見積もりから外してください」と明確に伝えましょう。これらの費用は一つあたり1〜2万円程度ですが、複数重なると大きな金額になります。断るだけで数万円の節約につながるケースも少なくありません。

注意点

中には、大家さんや管理会社が物件の管理上、加入を必須条件としているサービス(例:特定の保証会社や火災保険)もあります。全てを断れるわけではありませんが、「言われるがままに支払う」のではなく、内容を理解し、不要なものは断るという姿勢が大切です。

⑦ 物件探しが落ち着く閑散期(6月~8月)を狙う

不動産業界には、物件探しが活発になる「繁忙期」と、落ち着く「閑散期」があります。この時期を意識するだけで、交渉のしやすさが大きく変わってきます。

- 繁忙期(1月〜3月): 転勤や進学に伴う引っ越しシーズン。需要が供給を上回るため、物件はすぐに埋まり、家賃や初期費用は強気の設定になりがちです。交渉も難しい時期です。

- 閑散期(6月〜8月、11月頃): 梅雨や猛暑で引っ越しを避ける人が多く、市場が落ち着きます。

閑散期を狙うメリット

閑散期には、大家さんや不動産会社は「空室を長引かせたくない」という心理が働きます。そのため、借主側が有利な立場で交渉を進めやすくなります。

- 家賃や礼金の値下げ交渉に応じてもらいやすい。

- フリーレントを付けてもらえる可能性が高まる。

- 競争相手が少ないため、じっくりと物件を内見し、比較検討する時間が取れる。

もし引っ越しの時期を自分でコントロールできるのであれば、この閑散期を狙って物件探しを始めることは、初期費用を抑える上で非常に有効な戦略と言えるでしょう。

初期費用の値下げ交渉はできる?成功のコツを解説

「初期費用の見積もりを見たけれど、もう少し安くならないだろうか…」そう感じたとき、値下げ交渉は有効な手段となり得ます。しかし、やみくもにお願いしても成功率は上がりません。どの費用が交渉しやすく、どのタイミングで、どのように伝えれば良いのか。ここでは、交渉を成功に導くための具体的なコツを解説します。

交渉しやすい費用項目

初期費用の全ての項目が交渉のテーブルに乗るわけではありません。大家さんや不動産会社の裁量で金額を調整できるものと、そうでないものが存在します。まずは、比較的交渉しやすい項目を把握しておきましょう。

| 費用項目 | 交渉のしやすさ | 交渉成功のポイント |

|---|---|---|

| 礼金 | ★★★(しやすい) | 大家さんの収入に直結する部分ですが、その分大家さんの裁量で決められます。特に長期間空室の物件や、閑散期には効果的です。「礼金を半月分にしていただければ、すぐにでも契約したいです」など、入居の意思を強く示すと成功率が上がります。 |

| 家賃 | ★★☆(やや難しい) | 毎月の収入に影響するため交渉のハードルは高いですが、不可能ではありません。閑散期や周辺相場より高めの設定の場合、「あと2,000円だけ…」といった端数の値下げから試みるのが現実的です。家賃そのものが難しくても、更新料の値下げなどを打診する手もあります。 |

| フリーレント | ★★☆(可能性あり) | 閑散期や空室期間が長い物件で「フリーレントを1ヶ月付けていただくことは可能でしょうか?」と相談してみましょう。大家さんにとっては、家賃を下げるよりも一時的な特典として対応しやすい場合があります。 |

| オプション費用 | ★★★(しやすい) | 室内消毒料、24時間サポート料などは最も交渉しやすい項目です。「これらのサービスは不要と考えているので、外していただくことはできますか?」と明確に伝えましょう。必須でない限り、応じてもらえる可能性は非常に高いです。 |

| 仲介手数料 | ★★☆(不動産会社による) | 不動産会社の利益に直結するため簡単ではありませんが、交渉の余地はあります。特に、その不動産会社が貸主から広告料(AD)をもらっている物件の場合、借主側の手数料を減額できる可能性があります。「他社では半額のところもあるのですが…」と他社の存在を匂わせるのも一つの手ですが、関係性を損なわないよう伝え方には注意が必要です。 |

| 鍵交換費用 | ★☆☆(難しい) | 防犯上の重要な費用であり、実費がかかるため基本的には借主負担です。しかし、交渉の歴史の中で大家さん負担になったケースもゼロではありません。ダメ元で「大家さんにご負担いただくことは難しいでしょうか?」と丁寧に聞いてみる価値はあるかもしれません。 |

交渉が難しい費用項目

一方で、以下に挙げる費用は、その性質上、値下げ交渉が極めて困難です。これらの費用に交渉のエネルギーを割くのは得策ではありません。

- 敷金: 敷金はあくまで「預け金」であり、退去時に精算・返還される性質のお金です。大家さんや不動産会社の利益になるわけではないため、値下げの対象にはなりません。

- 前家賃・日割り家賃: これから住む期間の家賃そのものです。これを値下げすることは、家賃本体を値下げすることと同じ意味になり、非常に困難です。節約したい場合は、前述の通り「入居日を調整する」というアプローチを取りましょう。

- 火災保険料: これは不動産会社ではなく、損害保険会社に支払う費用です。実費であるため、不動産会社の裁量で変えることはできません。

- 保証会社利用料: 火災保険料と同様に、保証会社という第三者に支払う費用です。これも不動産会社が金額をコントロールできないため、交渉は不可能です。

交渉の基本は、「相手の裁量でコントロールできる費用か否か」を見極めることです。交渉しやすい項目に的を絞ることが、成功への近道となります。

交渉を成功させるためのタイミングと伝え方

効果的な交渉には、適切な「タイミング」と「伝え方(マナー)」が不可欠です。相手に不快感を与えず、むしろ「この人にぜひ入居してほしい」と思わせることがゴールです。

ベストな交渉のタイミング

交渉に最も適したタイミングは、「物件の申し込みを済ませ、入居審査が通った後、契約手続きに入る前」です。

この段階では、あなたは「入居資格のある優良な顧客」として認識されています。不動産会社や大家さんからしても、ここで契約を逃すのは避けたいところです。そのため、「この物件に決めたい」という強い入居の意思を示した上で、「大変恐縮なのですが、一点だけご相談がありまして…」と切り出すのが最もスムーズで効果的です。

内見時に担当者と雑談しながら探りを入れるのも良いですが、本格的な交渉は意思が固まってからにしましょう。逆に、契約書にサインをした後では、全ての条件に合意したとみなされるため、交渉はほぼ不可能です。

交渉を成功させる伝え方のコツ

- 低姿勢で丁寧にお願いする: 「安くして当たり前」という高圧的な態度は絶対にNGです。「〜していただけないでしょうか」「〜はご検討いただけますか」といった謙虚な姿勢が、相手の心証を良くします。

- 「入居したい」という熱意を伝える: ただ値切る客だと思われないよう、「この物件がとても気に入っており、ぜひ入居したいと考えています」という前向きな気持ちを先に伝えましょう。その上で、「ただ、予算が少しだけ厳しくて…」と続けると、相手も協力しやすくなります。

- 具体的な「落としどころ」を示す: 「いくらでもいいから安くして」という曖昧な要求ではなく、「礼金を半月分にしていただければ、本日中に契約します」のように、具体的な条件と、それに応じてもらえれば即決するという意思表示をセットで伝えると、交渉がスムーズに進みます。

- 要求は1〜2点に絞る: あれもこれもと要求すると、ただのクレーマーだと思われてしまいます。最も効果の大きい「礼金」や「オプション費用」など、交渉の的を1〜2点に絞りましょう。

- 閑散期を狙う: 前の章でも述べた通り、6月〜8月などの閑散期は、貸主側も空室を早く埋めたいと考えているため、交渉の成功率が格段に上がります。

- 感謝の気持ちを忘れない: 交渉が成功したら、たとえ小さな値下げであっても「ご配慮いただき、ありがとうございます!」と丁寧に感謝を伝えましょう。良好な関係を築くことが、入居後のスムーズなコミュニケーションにも繋がります。

値下げ交渉は、少しの勇気と工夫で、数万円の節約につながる可能性があります。ダメで元々という気持ちで、マナーを守って挑戦してみる価値は十分にあります。

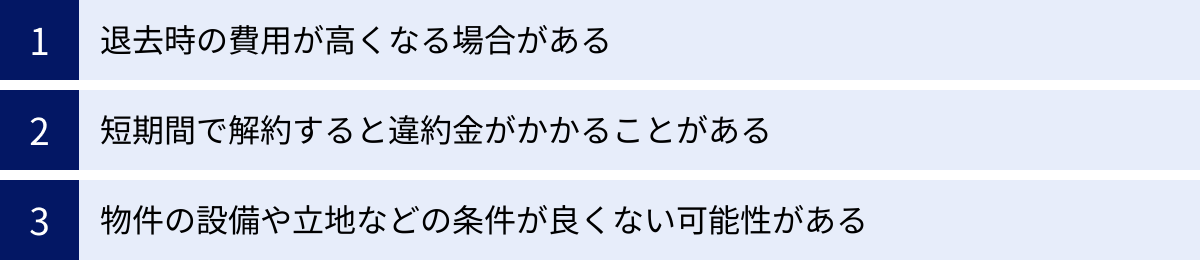

初期費用が安い物件を選ぶ際の3つの注意点

「敷金・礼金0円」「フリーレント付き」といった初期費用が安い物件は、一見すると非常に魅力的に映ります。しかし、その安さには何らかの理由が隠されている場合も少なくありません。契約してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、初期費用の安さだけで飛びつくのではなく、その裏にある可能性を理解し、慎重に判断することが重要です。ここでは、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

① 退去時の費用が高くなる場合がある

初期費用の安さが、退去時の思わぬ高額請求につながるケースは少なくありません。特に「敷金0円」の物件では、この点に十分な注意が必要です。

敷金の役割の再確認

敷金は、本来、退去時の原状回復費用やクリーニング代に充当されるための「預け金」です。入居時に敷金を預けていれば、退去時の費用はこの敷金から差し引かれ、残金が返還されます。

敷金0円物件の仕組み

敷金が0円の場合、この「預け金」が存在しないため、退去時にかかる費用はすべて実費で請求されることになります。故意や過失でつけてしまった傷や汚れの修繕費はもちろん、契約書に特約として定められている「ハウスクリーニング代」なども、全額を退去時に支払わなければなりません。

チェックすべきは「賃貸借契約書の特約事項」

契約書には、通常の契約条項とは別に「特約事項」という欄が設けられていることが多く、ここに借主にとって不利な条件が記載されている場合があります。

例えば、

- 「退去時のハウスクリーニング費用として、一律〇〇円を借主が負担するものとする」

- 「畳の表替え、襖の張り替え費用は、損耗の程度にかかわらず借主の負担とする」

といった文言です。国土交通省のガイドラインでは、経年劣化や通常損耗は貸主負担が原則とされていますが、借主が合意した特約は、内容が著しく不合理でない限り有効と判断される可能性があります。

対策

- 契約前に特約を隅々まで読む: 不明な点や納得できない条項があれば、必ずサインする前に不動産会社に説明を求めましょう。

- 入居時に部屋の写真を撮る: 入居した時点で既に存在した傷や汚れは、日付のわかる形で写真や動画に撮って証拠を残しておきましょう。これが退去時のトラブルを防ぐ最大の防御策になります。

- 退去時の立ち会い: 必ず大家さんや管理会社の担当者と一緒に部屋の状態を確認する「退去立ち会い」を行い、請求される修繕箇所とその理由をその場で確認しましょう。

初期費用が安くても、退去時に高額な費用がかかっては意味がありません。「入り口(契約時)」だけでなく「出口(退去時)」の費用まで見据えた判断が求められます。

② 短期間で解約すると違約金がかかることがある

「ゼロゼロ物件」や「フリーレント物件」といった、初期費用が大幅に割引されている物件の多くには、「短期解約違約金」の条項が設定されています。これは、大家さんが初期費用の割引分を回収する前に退去されてしまうリスクを避けるための措置です。

違約金の一般的な内容

契約書には、以下のような形で記載されているのが一般的です。

- 「契約開始日から1年未満で解約した場合、借主は貸主に対し、違約金として賃料の2ヶ月分を支払うものとする」

- 「契約開始日から2年未満で解約した場合、違約金として賃料の1ヶ月分を支払う」

家賃8万円の物件で「1年未満の解約で違約金2ヶ月分」という契約だった場合、もし10ヶ月で引っ越すことになれば、16万円もの違約金を支払わなければなりません。

ライフプランとの照らし合わせが不可欠

この条項を見落として契約してしまうと、急な転勤や転職、結婚といったライフスタイルの変化に対応できなくなってしまいます。

- 自分に転勤の可能性はないか?

- 近い将来、同棲や結婚、実家に戻る可能性はないか?

- 契約期間である2年間は、その場所に住み続けることが確実か?

これらの点を自問自答し、自分のライフプランと契約期間が合致しているかを慎重に検討する必要があります。もし少しでも短期で引っ越す可能性があるのなら、違約金のリスクがある物件は避けた方が賢明かもしれません。契約時には、違約金が発生する「期間」と「金額」を必ず確認しましょう。

③ 物件の設備や立地などの条件が良くない可能性がある

不動産市場において、価格は需要と供給のバランスで決まります。つまり、「初期費用や家賃が相場より安い」ということは、それだけ需要が低い、何らかの理由があると考えるのが自然です。その理由が自分にとって許容できるものであれば良いのですが、そうでない場合は住み始めてから後悔することになります。

考えられる「安さの理由」

- 立地条件: 駅から徒歩20分以上と遠い、急な坂道の上にある、夜道が暗く人通りが少ない、近隣にスーパーやコンビニがない、など。

- 建物・構造: 築年数が古く耐震性に不安がある、木造アパートで隣や上の階の生活音が響きやすい、日当たりや風通しが悪い、エレベーターがない物件の4階や5階など。

- 室内設備: エアコンが未設置または非常に古い型、洗濯機置き場がベランダなど屋外にある、キッチンが狭く調理スペースがない、バス・トイレが一体の3点ユニットバス、収納が極端に少ない。

- 周辺環境: 線路沿いや幹線道路沿いで騒音や振動がひどい、近隣に工場や飲食店があり臭いが気になる、治安に不安のあるエリア。

- 心理的瑕疵: いわゆる「事故物件」である場合。これについては不動産会社に告知義務があります。

後悔しないための対策

これらのデメリットは、物件情報サイトの図面や写真だけではわからないことがほとんどです。

- 内見は必須: 必ず現地に足を運び、自分の目で部屋の状態を確認しましょう。壁の薄さを確かめるために壁を軽く叩いてみたり、窓を開けて外の音を聞いてみたりすることが重要です。

- 時間帯や曜日を変えて訪問: 平日の昼間は静かでも、夜や休日は雰囲気が一変することがあります。可能であれば、時間帯を変えて周辺環境を確認するのが理想です。

- 周辺を歩いてみる: 駅から物件まで、実際に自分の足で歩いてみましょう。道のりの安全性、坂道の有無、スーパーやコンビニまでの距離などを体感することで、リアルな生活をイメージできます。

初期費用の安さは非常に魅力的ですが、それは「快適な生活」という最も重要な要素を犠牲にしてまで手に入れるべきものではありません。安さの理由をきちんと理解し、それが自分のライフスタイルにとって許容範囲内であるかを冷静に見極めることが、満足のいく物件選びの鍵となります。

どうしても初期費用が払えない場合の対処法

これまで紹介したコツを駆使しても、やはり数十万円という初期費用を一括で用意するのが難しい、という状況もあるかもしれません。夢の新生活を諦めてしまう前に、最終手段として検討できる資金調達の方法がいくつか存在します。ただし、これらの方法は一時的に支払いを先延ばしにするものであり、金利や手数料がかかるため、総支払額は増えてしまう点に注意が必要です。利用は慎重に検討しましょう。

クレジットカードで分割払いする

近年、初期費用の支払いにクレジットカードを利用できる不動産会社や管理会社が増えてきています。もし手持ちの現金が不足している場合、これは非常に有効な選択肢となり得ます。

メリット

- 手元の現金がなくても契約を進められる: 最大のメリットは、まとまった現金がなくても、カードの利用可能額の範囲内であれば契約手続きを完了できる点です。給料日前などで一時的に資金が足りない場合に役立ちます。

- 支払いを先延ばし・分割できる: 一括での支払いが難しい場合、カード会社の提供する「分割払い」や「リボ払い」を利用して、月々の支払額を調整できます。これにより、一時的な経済的負担を平準化させることが可能です。

- ポイントが貯まる: 初期費用は高額な支払いになるため、カードのポイント還元率によっては、数千円から一万円分以上のポイントを獲得できる可能性があります。これは実質的な値引きと考えることもできます。

デメリット・注意点

- 金利・手数料の発生: 分割払いやリボ払いを利用すると、カード会社所定の金利・手数料が発生します。例えば、50万円を年利15%の10回払いで支払う場合、手数料だけで数万円の追加負担となり、現金で支払うよりも総支払額は確実に高くなります。

- 利用限度額の確認: 自分のクレジットカードの利用限度額が、初期費用の総額を上回っているか事前に確認が必要です。限度額が足りない場合は利用できません。

- 対応していない不動産会社もある: まだまだ全ての不動産会社がカード払いに対応しているわけではありません。物件探しの早い段階で「初期費用のクレジットカード払いは可能ですか?」と確認しておくとスムーズです。

- 計画的な返済計画が必須: 安易にリボ払いなどを利用すると、返済が長期化し、利息が膨らんでしまう危険性があります。あくまで「借金」であるという認識を持ち、無理のない返済計画を立てられる場合にのみ利用を検討しましょう。

不動産会社の提携ローンを利用する

一部の不動産会社では、信販会社などと提携し、賃貸の初期費用専用のローン商品(分割払いサービス)を提供している場合があります。クレジットカードを持っていない、または利用限度額が足りない場合の選択肢となります。

メリット

- スムーズな手続き: 不動産会社が窓口となって手続きを進めてくれるため、自分でローン会社を探す手間が省け、審査なども比較的スピーディーに進むことが多いです。

- クレジットカードがなくても利用可能: クレジットカードを保有していない人でも申し込むことができます。

デメリット・注意点

- 金利がかかる: 当然ながら、ローンであるため金利が発生します。金利は提携している信販会社によって異なりますが、クレジットカードの分割手数料と同様に、総支払額は現金一括払いよりも高くなります。

- 審査が必要: 誰でも無条件に利用できるわけではなく、信販会社による審査が行われます。過去の信用情報などによっては、審査に通らない可能性もあります。

- 借金であるという認識: この方法もクレジットカード払いと同様、本質的には借金です。毎月の返済が家計を圧迫しないか、契約前にしっかりとシミュレーションすることが不可欠です。

これらの方法は、どうしても現金が用意できない場合の「緊急避難的な措置」と捉えるのが賢明です。最も望ましいのは、7つのコツなどを活用して初期費用そのものを抑え、自己資金で支払うことです。ローンや分割払いを利用する際は、そのメリットとデメリットを十分に理解し、将来の自分の家計に与える影響を熟慮した上で、最終的な判断を下すようにしましょう。

まとめ

賃貸物件を借りる際の「初期費用」は、新生活をスタートする上での大きなハードルとなり得ます。家賃の4.5ヶ月分から6ヶ月分にも上るこの費用は、決して無視できない大きな出費です。しかし、その内訳を正しく理解し、計画的に対策を講じることで、負担を大幅に軽減することが可能です。

本記事では、初期費用を安く抑えるための具体的な方法を多角的に解説してきました。最後に、その要点を振り返っておきましょう。

まず、初期費用を抑えるための基本戦略として、以下の「7つのコツ」を意識することが重要です。

- 敷金・礼金が0円の「ゼロゼロ物件」を探す:初期費用の大部分を占める項目を削減できます。

- 家賃が無料になる「フリーレント物件」を探す:無料期間分の家賃が浮き、直接的な節約に繋がります。

- 仲介手数料が安い、または無料の不動産会社を選ぶ:家賃の最大1ヶ月分+税の費用を削減できる可能性があります。

- そもそもの家賃が安い物件を選ぶ:初期費用の多くは家賃に連動するため、最も根本的で効果的な方法です。

- 入居日を月初めに設定して日割り家賃をなくす:入居日を調整するだけで、数万円の節約が可能です。

- 不要なオプションサービスは断る:室内消毒料など、任意加入のサービスを見極めて断りましょう。

- 物件探しが落ち着く閑散期(6月~8月)を狙う:交渉がしやすくなり、有利な条件を引き出しやすくなります。

さらに、これらのコツに加えて、「値下げ交渉」という積極的なアプローチも有効です。礼金やオプション費用など、交渉しやすい項目を見極め、入居の意思を固めたタイミングで、マナーを守って丁寧に相談してみましょう。

しかし、忘れてはならないのが、「安い物件には理由がある」という視点です。初期費用が安い物件を選ぶ際には、以下の3つの注意点を必ず確認してください。

- 退去時の費用が高くなるリスク:敷金0円物件では、退去時の実費請求や特約に注意が必要です。

- 短期解約違約金の存在:ゼロゼロ物件やフリーレント物件には、短期解約のペナルティが設定されていることがほとんどです。

- 物件の質(設備・立地など)の問題:安さの裏にあるデメリットが、自分の許容範囲内かを見極める必要があります。

どうしても費用が用意できない場合の最終手段として、クレジットカードの分割払いや提携ローンもありますが、これらは金利負担が伴うため、あくまで慎重に検討すべき選択肢です。

最終的に、後悔しない物件選びの鍵は、初期費用の安さという短期的な視点だけでなく、毎月の家賃、退去時にかかる費用、そして何よりも「その場所で送る生活の質」という長期的な視点を持ち、総合的に判断することです。

この記事で得た知識を武器に、ぜひあなたにとって最適な物件を見つけ出してください。賢い選択が、素晴らしい新生活の扉を開くはずです。