賃貸物件を退去する際に、多くの人が直面するのが「原状回復」の問題です。敷金が思ったより返ってこなかったり、高額な修繕費用を追加で請求されたりといったトラブルは後を絶ちません。この問題の根源には、貸主(大家)と借主(入居者)の間で「どこまでが借主の負担なのか」という認識のズレがあります。

この記事では、賃貸の原状回復に関するルールを、国土交通省が定めるガイドラインや民法の規定に沿って、徹底的に解説します。貸主負担と借主負担の具体的な境界線から、場所別の費用負担例、費用の相場、トラブルを未然に防ぐための対策、そして万が一高額請求された場合の対処法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、原状回復に関する正しい知識が身につき、不当な費用請求から身を守り、安心して退去手続きを進められるようになるでしょう。

目次

賃貸の原状回復とは

賃貸物件の退去時に必ず話題になる「原状回復」。この言葉の響きから、「借りたときの新品同様の状態に戻さなければならない」と誤解している方も少なくありません。しかし、法律やガイドラインで定められている原状回復の義務は、そのような厳しいものではありません。まずは、原状回復の正しい意味と、そのルールがどのように定められているのかを正確に理解することから始めましょう。

入居者が借りた部屋を元の状態に戻す義務のこと

原状回復義務とは、賃貸借契約が終了した際に、借主が借りていた物件を「入居時の状態」に戻して貸主に返還する義務を指します。これは、民法第621条において「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(その賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。」と定められています。

ポイントは、「賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除く」という部分です。つまり、入居者の故意や過失、通常の使用方法とは言えないような使い方によって生じた損傷については、元の状態に戻す責任がありますが、そうでないものについては責任を負わない、というのが法律上の原則です。

具体的には、うっかり物を落として床を傷つけてしまった、掃除を怠ってカビを発生させてしまった、といったケースが借主の責任による損傷に該当します。一方で、普通に生活していて起こる自然な損耗や、時間の経過による劣化については、原状回復の義務には含まれません。この区別が、原状回復を理解する上で最も重要な基礎となります。

「完全に元通り」にする必要はない

多くの人が抱く誤解の一つに、「原状回復=入居前の新品の状態に戻すこと」というものがあります。しかし、これは明確に間違いです。

賃貸物件は、人が生活する以上、ある程度の傷や汚れ、使用感が出てくるのが当然です。例えば、家具を置いていた場所の床がへこんだり、日光が当たる壁紙が色褪せたりするのは、普通に生活していれば避けられない現象です。これらは「通常損耗」や「経年劣化」と呼ばれ、原状回復の対象にはなりません。

なぜなら、これらの損耗は、貸主が物件を貸し出すことで得られる「家賃」の中に、その価値の減少分としてあらかじめ含まれていると考えられているからです。貸主は、家賃収入によって、経年劣化や通常損耗による修繕費用を回収していると解釈されます。

したがって、借主が負担すべきなのは、あくまでも「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」に限られます。例えば、壁に喧嘩で穴を開けた、タバコの不始末で床を焦がした、といったケースです。

「借りたままの状態」と「完全に元通り(新品同様)」は全く意味が異なります。借主の責任は、自分の使い方によって生じた「余分な」傷や汚れを修復することであり、時間経過による自然な劣化分まで負担する必要はないのです。この原則をしっかりと覚えておきましょう。

民法改正で原状回復のルールが明確化

原状回復に関するトラブルは以前から非常に多く、そのルールは主に過去の裁判例や国土交通省のガイドラインによって形成されてきました。しかし、これらはあくまで指針であり、法的な強制力を持つものではありませんでした。

この状況を改善するため、2020年4月1日に施行された改正民法では、賃貸借契約に関するルールがより明確に規定されました。この改正により、これまで判例やガイドラインで示されてきた原状回復の基本的な考え方が、法律として明文化されたのです。

主な改正点は以下の通りです。

- 敷金の定義と返還義務の明確化:

- 改正前の民法には「敷金」に関する明確な規定がありませんでした。改正後は、敷金が「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されました(民法第622条の2)。

- そして、物件の明け渡しがあったときには、貸主は受け取った敷金の額から未払い家賃や損害賠償額(原状回復費用など)を差し引いた残額を、借主に返還しなければならないと定められました。これにより、貸主が正当な理由なく敷金を返還しないことが、より明確に法律違反となりました。

- 原状回復義務の範囲の明確化:

- 前述の通り、民法第621条で「賃借人の責めに帰することができない事由による損傷」は原状回復義務の対象外であることが明記されました。

- さらに、この条文には「通常損耗」や「経年変化」も含まれることが、法務省の見解などで示されています。これにより、「普通に使っていて生じる損耗は家主負担」という原則が、法律上のルールとして確立されたのです。

この民法改正は、借主の権利を保護し、原状回復をめぐる無用なトラブルを減らすことを目的としています。退去時に貸主から不当な請求をされた場合、この改正民法が借主にとって強力な後ろ盾となります。

原状回復のルールを決める国土交通省のガイドライン

民法改正によって原状回復の基本原則が法律に明記されましたが、具体的なケースでどちらが負担するのかを判断するのは依然として難しい場合があります。そこで重要になるのが、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインは、原状回復に関する実務上の「教科書」として、不動産業界や裁判の場でも広く参照されています。

ガイドラインの目的と役割

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、ガイドライン)は、賃貸物件の退去時に発生しがちな原状回復費用の負担をめぐるトラブルを未然に防止するために作成されました。その主な目的は、貸主と借主の間の認識のズレをなくし、公平で円滑な退去手続きを促進することにあります。

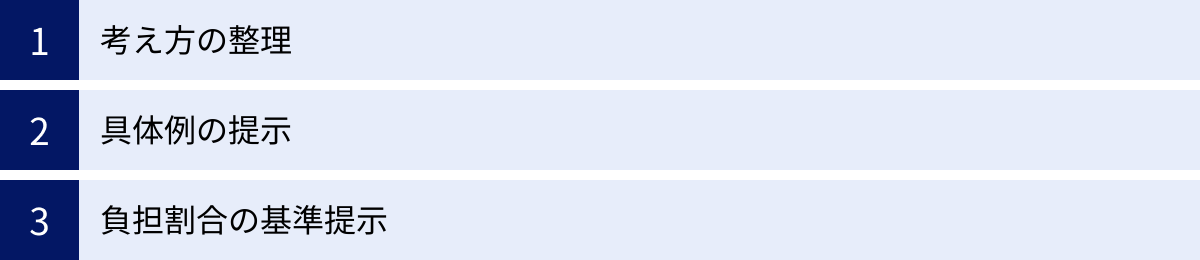

このガイドラインには、以下のような役割があります。

- 考え方の整理: 原状回復の基本的な考え方(経年劣化・通常損耗と、借主の故意・過失による損耗の区別)を分かりやすく解説しています。

- 具体例の提示: 壁の穴、床の傷、水回りのカビなど、具体的な損傷の事例ごとに、どちらが費用を負担するのが一般的かを示しています。

- 負担割合の基準提示: 借主が費用を負担する場合でも、その全額を負担するわけではないケースについて、「経過年数(耐用年数)」を考慮した負担割合の考え方を示しています。

重要な点として、このガイドライン自体に法的な拘束力はありません。あくまで「指針」であり、これに従わなかったからといって直ちに法律違反になるわけではありません。しかし、その内容は過去の膨大な裁判例を基に作成されており、裁判になった場合には、このガイドラインに沿った判断が下されることがほとんどです。

そのため、貸主・借主双方にとって、このガイドラインは事実上の標準ルールとして機能しています。退去時の交渉や、万が一のトラブルの際には、このガイドラインが非常に有力な根拠となります。最新版は国土交通省のウェブサイトで誰でも閲覧できるため、一度目を通しておくことをお勧めします。(参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)

貸主と借主の負担区分を明確にするための指針

ガイドラインが示す最も重要な指針は、費用負担の明確な区分です。この区分を理解することが、原状回復のすべてと言っても過言ではありません。ガイドラインでは、物件の損耗を大きく2つのカテゴリーに分け、それぞれについて貸主と借主のどちらが負担すべきかを定義しています。

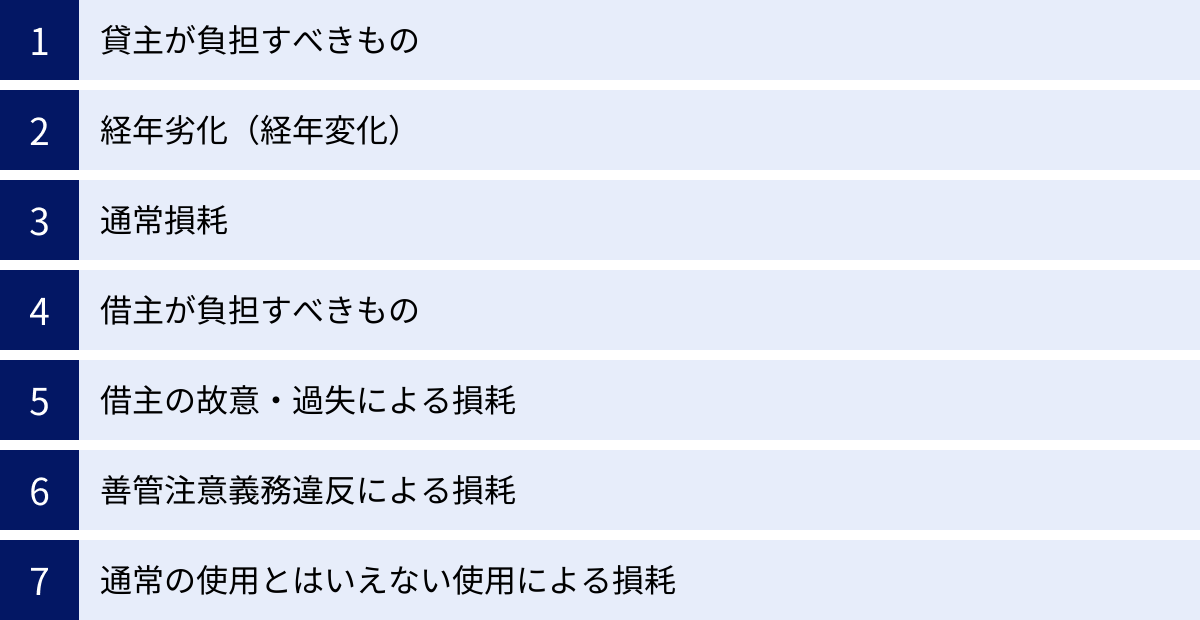

カテゴリーA:貸主が負担すべきもの

- 経年劣化(経年変化):

- 建物や設備などが、時間の経過によって自然に劣化・損耗すること。

- 例:壁紙やフローリングの日光による色褪せ、建材の自然な摩耗、設備の寿命による故障など。

- これらは、物件を使用させることの対価である「家賃」に含まれるべきものとされています。

- 通常損耗:

- 借主が、賃貸物件を契約内容に従って「通常の方法」で使用した場合に生じる損耗のこと。

- 例:家具の設置による床やカーペットのへこみ、画鋲の穴、冷蔵庫の裏の壁にできる電気焼け(黒ずみ)など。

- これも経年劣化と同様に、家賃によってカバーされるべき費用と考えられています。

カテゴリーB:借主が負担すべきもの

- 借主の故意・過失による損耗:

- 借主がわざと、または不注意によって物件に与えた損傷。

- 例:喧嘩で壁に穴を開ける(故意)、飲み物をこぼしてシミを作る(過失)、物を落として床をへこませる(過失)など。

- 善管注意義務違反による損耗:

- 「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」とは、社会通念上、客観的にみて通常要求される程度の注意を払う義務のことです。これを怠った結果、発生または拡大した損耗も借主の負担となります。

- 例:結露を放置したために発生したカビやシミ、掃除を怠ったことによるキッチンのひどい油汚れや浴室の水垢など。

- 通常の使用とはいえない使用による損耗:

- 契約内容や一般的な常識から逸脱した使い方によって生じた損耗。

- 例:禁煙の物件で喫煙して壁紙にヤニをつけた、ペット不可物件でペットを飼い、柱や壁に傷をつけたなど。

このように、ガイドラインは「普通に生活していれば生じる損耗は貸主負担」「借主の不注意や手入れ不足で生じた損耗は借主負担」という、非常にシンプルで合理的な基準を提示しています。この基準を念頭に置くことで、次の章で解説する具体的なケースにおいても、どちらが負担すべきかを冷静に判断できるようになります。

貸主負担と借主負担の境界線

国土交通省のガイドラインが示す基本原則を理解したところで、次はその原則が実際の生活でどのように適用されるのかを見ていきましょう。「経年劣化・通常損耗」と「故意・過失・善管注意義務違反」。この2つの境界線を、より具体的な事例を交えながら詳しく解説します。

貸主(大家)が負担する費用

貸主が負担する費用は、基本的に「家賃に含まれていると解釈されるべき損耗」の修繕費です。入居者は家賃を支払うことで、物件を使用する権利とともに、物件が時間と共に自然に劣化していく分を間接的に負担していると考えられています。したがって、借主が特別な使い方をしなくても発生する損耗については、貸主の責任で修繕するのが原則です。

経年劣化:時間の経過による自然な品質低下

経年劣化とは、誰が住んでも、どのように使っても、時間の経過と共に避けられない品質の低下や価値の減少を指します。これは物理的な法則であり、借主の責任とは無関係です。

主な経年劣化の例は以下の通りです。

- 日焼けによる変色: フローリング、壁紙(クロス)、畳などが、窓からの紫外線によって色褪せたり変色したりする。これは防ぎようのない自然現象です。

- 建材の自然な摩耗: 人が歩くことで床材がすり減る、ドアの開閉で蝶番が緩むなど、通常の使用に伴う建材の摩耗。

- 設備の耐用年数超過による故障: 給湯器、エアコン、換気扇、コンロといった住宅設備には、それぞれメーカーが定める耐用年数があります。通常の使用方法で、この耐用年数を超えて故障した場合は、完全に貸主の負担となります。例えば、入居中に15年ものの給湯器が壊れた場合、その交換費用を借主が負担する必要は一切ありません。

- 構造上の問題による不具合: 建物の構造的な欠陥が原因で発生した雨漏りや、それによる壁のシミ、結露の発生なども、貸主が対応すべき問題です。

これらの経年劣化による修繕費用は、すべて貸主が負担します。仮に退去時に壁紙が日焼けしていても、その張り替え費用を請求されることはありません。

通常損耗:普通に生活していて生じる傷や汚れ

通常損耗とは、賃貸物件でごく一般的な生活を送る上で、必然的に発生する軽微な傷や汚れのことです。経年劣化が「時間」を軸にした劣化であるのに対し、通常損耗は「生活行為」を軸にした損耗と言えます。これらも、社会通念上「普通の暮らし」の範囲内と見なされ、その修繕費は家賃に含まれていると解釈されます。

主な通常損耗の例は以下の通りです。

- 家具の設置によるへこみや跡: ベッドや冷蔵庫、タンスなどの重量物を長期間置くことで生じる、床やカーペットのへこみ。これは生活する上で避けられません。

- 画鋲やピンの穴: ポスターやカレンダーを壁に貼るための画鋲・ピンの穴。下地ボードの交換が不要な程度の小さな穴は、通常損耗と認められます。

- テレビや冷蔵庫裏の壁の黒ずみ(電気焼け): 家電製品の背面は、静電気や熱によって壁にホコリが付着しやすく、黒ずみが発生することがあります。これも一般的な現象として扱われます。

- 網戸の自然な劣化や破れ: 風雨や紫外線にさらされる網戸は、経年で劣化し、自然に破れることがあります。これも貸主負担の範囲です。

これらの通常損耗について、借主が修繕費用を負担する義務はありません。ただし、通常損耗と後述する「故意・過失」との境界線は時に曖昧になることがあるため、注意が必要です。例えば、画鋲の穴は通常損耗ですが、重いものを掛けるために開けた大きなネジ穴は、借主負担となる可能性が高くなります。

借主(入居者)が負担する費用

一方で、借主が費用を負担しなければならないのは、「普通に生活」する範囲を超えた原因によって物件に損傷を与えてしまった場合です。これは、借主自身の行動に起因するものであり、その回復責任を負うのは当然と言えます。

故意・過失:わざと、または不注意でつけた傷や汚れ

故意とは「わざと」物件を傷つける行為、過失とは「うっかり」「不注意で」傷つけてしまう行為を指します。どちらも、借主の作為または不作為が直接の原因となっているため、その修繕費用は借主の負担となります。

- 故意による損傷の例:

- 夫婦喧嘩で壁を殴って穴を開けた。

- ストレスでドアを蹴ってへこませた。

- 壁や床に落書きをした。

- 過失による損傷の例:

- 模様替えの際に家具を倒し、フローリングに大きな傷をつけた。

- タバコの火を落としてカーペットを焦がした。

- アイロンを倒して床に焼け跡をつけた。

- ジュースやコーヒーをこぼし、すぐに拭き取らなかったためにシミになった。

- 窓を開けっ放しにして外出し、雨が吹き込んで床が水浸しになり腐食した。

これらのケースでは、借主が原状回復費用を負担する必要があります。ただし、後述する「経過年数」の考え方により、必ずしも修理費用の全額を負担するわけではない点に注意が必要です。

善管注意義務違反:手入れを怠ったことで発生した損耗

善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは、簡単に言えば「社会人として常識的な範囲で、借りているものをきちんと管理する義務」のことです。これを怠った結果、損耗が発生したり、軽微だったはずの損耗が拡大したりした場合、その部分は借主の責任と見なされます。

主な善管注意義務違反の例は以下の通りです。

- 掃除・手入れ不足による汚れ:

- キッチンの換気扇や壁に、油汚れを長期間放置して固着させてしまった。

- 浴室や洗面台の掃除を怠り、除去が困難なカビや水垢を発生させた。

- トイレの尿石汚れを放置し、便器に黄ばみがこびりついた。

- 結露の放置:

- 冬場などに発生する窓の結露を拭き取らずに放置した結果、窓枠のゴムパッキンにカビが生えたり、サッシが錆びたり、壁紙や床にシミが広がったりした場合。結露の発生自体は建物の構造上の問題(貸主責任)である場合が多いですが、それを放置して被害を拡大させたのは借主の責任(善管注意義務違反)と判断されます。

- 不具合の報告遅延:

- 水漏れや雨漏りなどの小さな不具合に気づきながら、貸主や管理会社に報告しなかったために、被害が床下や階下の部屋にまで拡大した場合。初期段階で報告していれば防げたはずの拡大損害分については、借主が責任を問われる可能性があります。

善管注意義務違反は、「うっかり」の過失とは異なり、「やるべきことをやらなかった」という不作為が原因です。日常的な清掃や換気を心がけることが、余計な費用負担を避けるための最も有効な対策となります。

【場所・ケース別】原状回復の費用負担の具体例

これまでの原則を踏まえ、物件の場所や具体的なケースごとに、誰が費用を負担するのかをさらに詳しく見ていきましょう。日々の生活で起こりがちな事例を挙げて解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

壁・天井(クロス)

壁や天井のクロスは、部屋の面積の大部分を占めるため、退去時のチェックが最も厳しく、トラブルになりやすい箇所の一つです。

| 損傷の種類 | 貸主負担の例 | 借主負担の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 穴 | ・画鋲、ピンの穴 | ・釘、ネジの穴(下地ボードの交換が必要な場合) | 下地の損傷が伴う大きな穴は借主負担。 |

| 変色・汚れ | ・日焼けによる変色 ・テレビ、冷蔵庫裏の電気焼け |

・タバコのヤニ汚れ ・台所の油汚れ(掃除を怠った場合) ・結露を放置したカビ |

ヤニ汚れは部屋全体に及ぶため高額になりがち。 |

| その他 | ・構造上の問題による雨漏りのシミ | ・子どもの落書き ・物をぶつけてできた剥がれや傷 |

落書きや故意の傷は明らかに借主負担。 |

【貸主負担】画鋲・ピンの穴、日焼けによる変色、テレビ裏の黒ずみ

画鋲やピンの小さな穴は、ポスターやカレンダーを飾るためのごく一般的な行為と見なされ、通常損耗として扱われます。壁紙(クロス)自体を張り替える必要はなく、費用は貸主負担です。

日光による壁紙の変色や色褪せは、典型的な経年劣化です。窓際の壁だけ色が違うといった場合でも、借主が責任を負う必要はありません。

テレビや冷蔵庫の裏の壁が黒ずむ「電気焼け」も、家電製品を設置すれば自然に発生する現象であり、通常損耗と判断されます。

【借主負担】ネジ穴(下地ボードの交換が必要な場合)、タバコのヤニ、落書き

一方、重量のある棚や絵画を飾るために開けたネジ穴や釘穴は、画鋲の穴とは異なり、壁の内部にある下地ボードまで貫通・損傷させている場合が多いです。この下地ボードの補修が必要になると、費用は借主負担となります。

タバコのヤニによる壁紙の黄ばみや臭いは、喫煙という借主の生活習慣に起因するものであり、通常の使用を超える汚損と見なされます。ヤニは壁紙の表面だけでなく、内部にも浸透しているため、部分的な補修では済まず、部屋全体のクロス張り替えが必要になるケースがほとんどです。消臭費用も加わり、高額な請求につながりやすい代表例です。

子どもがクレヨンやペンで壁に描いた落書きも、当然ながら借主の監督責任が問われ、原状回復費用は借主負担となります。

床(フローリング・畳・カーペット)

床は日常生活で最も傷や汚れがつきやすい場所です。素材によって判断基準が異なる点にも注意が必要です。

| 損傷の種類 | 貸主負担の例 | 借主負担の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| へこみ・傷 | ・家具の設置によるへこみ | ・引っ越し作業でつけた引きずり傷 ・物を落としてできたえぐれ傷 ・キャスター付き椅子の傷(保護マットなしの場合) |

通常の生活で生じるへこみと、過失による傷は明確に区別される。 |

| シミ・汚れ | ・日焼けによる色褪せ | ・飲み物や食べ物をこぼしたシミ ・観葉植物の水やりでできた輪ジミ ・結露放置でできたカビや腐食 |

放置してできたシミは善管注意義務違反。 |

| 畳・カーペット | ・経年による畳の変色やささくれ ・ワックスがけ |

・ペットによる傷や臭い ・タバコの焦げ跡 ・ダニやカビの大量発生(不衛生な使用) |

ペットによる損傷はほぼ借主負担。 |

【貸主負担】家具の設置によるへこみ、ワックスがけ

タンスやベッド、ピアノといった重量のある家具を長期間置いていたことによる床のへこみは、生活する上で避けられない通常損耗です。借主が費用を負担する必要はありません。フローリングのワックスがけも、物件の維持管理の一環であり、貸主が行うべきものです。

【借主負担】引っ越しでつけた傷、飲み物などをこぼしたシミ、ペットによる傷や臭い

引っ越し作業中や模様替えの際に、家具を引きずってつけてしまった傷や、硬い物を落としてフローリングをえぐってしまった傷は、明らかに借主の過失です。補修費用は借主負担となります。

ジュースや醤油などをこぼし、すぐに拭き取らなかったためにできたシミも、善管注意義務違反と見なされます。

ペットによる引っかき傷や尿によるシミ、そして染みついた臭いは、たとえペット可物件であっても、通常の使用を超える損耗として扱われ、フローリングや畳の張り替え、消臭費用などが借主負担となるのが一般的です。

キッチン・浴室・トイレなどの水回り

水回りは、手入れを怠るとカビや水垢が発生しやすく、善管注意義務違反が問われやすい場所です。

| 損傷の種類 | 貸主負担の例 | 借主負担の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| カビ・汚れ | ・特になし(軽微なものはハウスクリーニングの範囲) | ・掃除を怠ったことによる頑固なカビ(パッキン等) ・キッチンのコンロ周りや換気扇の油汚れ ・シンクや鏡のウロコ状の水垢 |

日常的な清掃で防げる汚れは借主負担と判断されやすい。 |

| 設備の故障 | ・給湯器、換気扇などの寿命による故障 ・ゴムパッキンの自然劣化 |

・故意・過失による設備の破損(シャワーヘッドなど) | 設備の耐用年数内の故障かどうかがポイント。 |

【貸主負担】パッキンの劣化、設備の寿命による故障

浴室のドアや窓のゴムパッキンは、湿気や温度変化で自然に硬化・劣化していく消耗品です。経年劣化による交換は貸主負担です。また、前述の通り、給湯器や換気扇、IHコンロなどが耐用年数を超えて自然に故障した場合も、交換・修理費用は貸主の負担となります。

【借主負担】掃除を怠ったことによるカビや油汚れ、水垢

日常的な掃除や換気を怠った結果、浴室のパッキンや壁に黒カビがびっしりと生えてしまった、キッチンのコンロ周りや換気扇に油汚れが固着してしまった、シンクや鏡に、通常の清掃では落ちないほどのウロコ状の水垢がこびりついた、といったケースは、すべて善管注意義務違反に該当します。これらの特殊な清掃や部材交換にかかる費用は、借主の負担となる可能性が非常に高いです。

ドア・ふすま・障子

ドアやふすま、障子も、傷や破れが目立ちやすい箇所です。

| 損傷の種類 | 貸主負担の例 | 借主負担の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 変色 | ・日焼けによる変色 | ・タバコのヤニによる黄ばみ | 変色の原因が何かで負担者が決まる。 |

| 破損 | ・網戸の自然な劣化による破れ | ・ペットがつけた引っかき傷や穴 ・子どもが故意に破った障子やふすま ・物をぶつけてできたドアのへこみや穴 |

故意・過失による破損は借主負担。 |

【貸主負担】日焼けによる変色

ドアやふすまも、壁紙と同様に日光が当たる部分は自然に色褪せます。これは経年劣化であり、貸主の負担です。

【借主負担】ペットがつけた傷や穴、子どもが破った障子

犬や猫がドアや柱を引っ掻いてつけた傷や、子どもが遊んでいて障子を破ってしまったケースは、借主の監督下で起きたことであり、その修理費用は借主負担となります。特にペットによる傷は広範囲に及ぶこともあり、注意が必要です。

鍵の交換・紛失

鍵は防犯に関わる重要な部分であり、その取り扱いには明確なルールがあります。

【貸主負担】入居者入れ替え時の交換(防犯目的)

前の入居者が合鍵を作っている可能性などを考慮し、防犯上の観点から、新しい入居者が入るタイミングで鍵(シリンダー)を交換する費用は、原則として貸主が負担すべきものとされています。ただし、賃貸借契約書に「鍵交換費用は借主負担」という特約が明記され、借主がそれに合意している場合は、借主負担となります。

【借主負担】鍵の紛失や破損による交換

借主が鍵を紛失してしまったり、鍵穴に異物を詰めるなどして破損させてしまったりした場合は、借主の過失です。この場合の鍵交換費用は、全額借主の負担となります。

その他

上記以外にも、退去時には様々な費用項目が問題となることがあります。

ハウスクリーニング費用

退去後の室内全体の清掃費用です。本来、借主は自分で清掃して返還すればよく、専門業者によるハウスクリーニングは次の入居者のために貸主が行うべきものです。したがって、原則としてハウスクリーニング費用は貸主負担です。

しかし、賃貸借契約書に「ハウスクリーニング特約」として、「退去時のハウスクリーニング費用は借主が負担する」と明記されていることが非常に多いのが実情です。この特約は、金額が相場から著しく高額でなければ、有効と判断される傾向にあります。契約時に必ず確認すべき項目の一つです。

エアコン設置によるビス穴

借主が自分でエアコンを設置した場合、壁に配管用の穴や、室内機・室外機を固定するためのビス穴が残ります。エアコンの設置が建物の構造上必須であり、設置場所も限定されているような場合、そのビス穴は必要不可欠なものとして貸主負担と判断されることがあります。しかし、事前に貸主の許可なく設置した場合や、不必要に多くの穴を開けた場合は、借主負担で補修を求められる可能性があります。

地震などの自然災害による損傷

地震で壁に亀裂が入った、台風で窓ガラスが割れたといった自然災害による損傷は、「借主の責めに帰することができない事由」の典型例です。これらの修繕費用は、すべて貸主の負担となります。借主が費用を支払う必要は一切ありません。

原状回復にかかる費用の相場

万が一、借主負担で原状回復が必要になった場合、どれくらいの費用がかかるのかは非常に気になるところです。ここでは、あくまで一般的な目安として、間取り別・工事内容別の費用相場を紹介します。実際の費用は、物件の広さ、使用されている建材のグレード、損傷の程度、依頼する業者の料金設定などによって大きく変動するため、参考程度にお考えください。

間取り別の費用目安

借主の故意・過失による損傷が複数箇所にある場合の、全体的な費用感の目安です。

| 間取り | 費用相場の目安 | 主な修繕内容の想定 |

|---|---|---|

| ワンルーム・1K | 20,000円~80,000円 | 壁紙の一部分張り替え、フローリングの小規模な補修、ハウスクリーニング費用(特約ありの場合)など。 |

| 1LDK・2DK | 40,000円~120,000円 | 居室1部屋分の壁紙張り替え、フローリングの部分張り替え、水回りの特殊清掃、建具の補修など。 |

| 2LDK・3DK | 60,000円~200,000円 | 複数箇所の壁紙張り替え、広範囲のフローリング補修、ペットによる消臭作業、設備の交換など。 |

注意点:

- 上記の金額は、敷金から差し引かれる、あるいは追加で請求される可能性のある金額の目安です。

- タバコのヤニ汚れやペットによる広範囲の損傷がある場合、消臭作業や全面的な内装交換が必要となり、相場を大幅に超える費用(30万円~50万円以上)がかかることもあります。

- これはあくまで一般的な住まい方をした上での過失に対する費用です。設備を丸ごと破壊したなど、極端なケースは含まれません。

ワンルーム・1K

単身者向けのワンルームや1Kでは、居住スペースが限られているため、損傷範囲も比較的小さく収まることが多いです。主な費用は、壁につけてしまった傷の補修(クロスの部分張り替え)や、うっかり汚してしまった床のシミ取りなどが中心になります。ハウスクリーニング特約がある場合は、その費用(20,000円~35,000円程度)が加わります。

1LDK・2DK

カップルや小規模なファミリー向けの1LDK・2DKになると、部屋数が増える分、修繕箇所も増える可能性があります。例えば、リビングの壁紙一面を張り替える、子どもの落書きを消すために建具を補修する、といったケースが考えられます。費用もそれに伴い、ワンルームより高くなる傾向があります。

2LDK・3DK

ファミリー向けの広い間取りでは、損傷の範囲が広がりやすく、費用も高額になりがちです。複数の部屋で壁紙の張り替えが必要になったり、ペットがつけた傷で廊下からリビングにかけてフローリングの張り替えが必要になったりすると、費用は10万円を超えることも珍しくありません。

【工事内容別】費用の内訳と目安

原状回復費用の見積書は、通常、工事項目ごとに単価と数量が記載されています。ここでは、主要な工事内容ごとの費用内訳と単価の目安を見ていきましょう。

| 工事内容 | 費用の目安(単価) | 備考 |

|---|---|---|

| クロス(壁紙)の張り替え | 1,000円~1,600円 / ㎡ | 量産品クロスの場合。デザイン性の高いものは高価になる。廃材処理費などが別途かかることも。 |

| フローリングの補修 | 8,000円~30,000円 / 箇所 | 小さな傷のリペア(パテ埋めや塗装)。 |

| フローリングの張り替え | 6,000円~15,000円 / ㎡ | 部分的な張り替えか、全面張り替えかで大きく異なる。既存フローリングの撤去費用が加わる。 |

| 畳の表替え | 4,000円~8,000円 / 畳 | 畳の表面(ござ)のみを交換する作業。 |

| 畳の交換(新床) | 10,000円~20,000円 / 畳 | 畳本体を丸ごと新品に交換する作業。 |

| ハウスクリーニング | 20,000円~80,000円 / 一式 | 間取りによって変動。ワンルームで2万円前後、ファミリータイプで6万円~が目安。 |

| 鍵の交換 | 15,000円~25,000円 / 箇所 | 一般的なディスクシリンダーキーの場合。防犯性の高いディンプルキーなどは高価になる。 |

クロス(壁紙)の張り替え費用

クロス張り替えの費用は、「単価(円/㎡)× 面積(㎡)」で計算されます。一般的な量産品クロスであれば、1㎡あたり1,000円~1,600円程度が相場です。例えば、6畳の部屋の壁(約30㎡)を張り替える場合、30,000円~48,000円程度の費用がかかります。ただし、原則として汚した面(例えば壁4面のうち1面だけ)の張り替えが基本ですが、他の面と色が合わなくなるため、貸主の判断で部屋全体の張り替えになることもあります。その場合の費用負担については、交渉の余地があります。

フローリングの補修・張り替え費用

フローリングの傷は、その深さや大きさによって対応が変わります。表面的な浅い傷であれば、リペアキットによる補修で済み、1箇所あたり1万円前後で対応可能な場合もあります。しかし、えぐれてしまったような深い傷や、広範囲にわたる傷、水漏れによる腐食などの場合は、その部分のフローリング材を張り替える必要があります。1㎡あたりの単価は高くないものの、作業の手間賃や既存フローリングの撤去費用がかさむため、比較的高額になりがちです。

畳の表替え・交換費用

畳の損傷は、主に「表替え」か「交換」かで費用が大きく異なります。タバコの焦げ跡や小さなシミなど、表面だけの損傷であれば、畳の土台はそのままに表面のござ(畳表)だけを新しくする「表替え」で対応できます。費用は1畳あたり4,000円~8,000円程度です。一方、ペットの尿が染み込んでしまったり、カビが内部まで繁殖してしまったりした場合は、畳本体を丸ごと新品にする「交換(新床)」が必要となり、費用は1畳あたり1万円以上に跳ね上がります。

ハウスクリーニング費用

前述の通り、契約書に特約がない限りは貸主負担が原則ですが、特約がある場合は借主負担となります。費用は間取りに比例して高くなります。ワンルームで20,000円~35,000円、1LDKで30,000円~50,000円、2LDK以上になると50,000円~80,000円程度が一般的な相場とされています。この相場から著しく逸脱した高額な請求は、特約自体が無効と判断される可能性があります。

負担割合を決める「経過年数(耐用年数)」の考え方

借主の過失によって壁紙や設備を損傷させてしまった場合でも、必ずしもその修理・交換費用の全額を負担するわけではありません。ここで重要になるのが「経過年数(耐用年数)」と、それに基づいた「減価償却」という考え方です。これは、高額な請求をされた際に、負担額を適正な金額に減額させるための非常に重要な知識です。

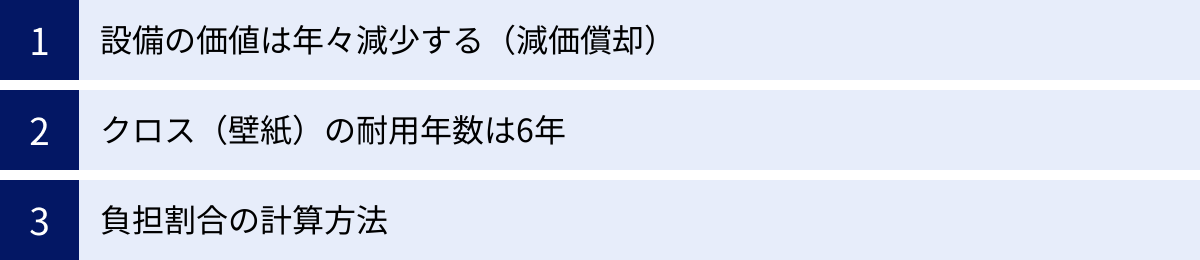

設備の価値は年々減少する(減価償却)

建物やそれに付随する設備(壁紙、フローリング、キッチン、給湯器など)は、新品の時が最も価値が高く、時間の経過とともにその価値は少しずつ減少していきます。会計の世界ではこれを「減価償却」と呼びます。

原状回復の世界でもこの考え方が取り入れられています。例えば、あなたが新品の壁紙を汚してしまい、張り替えが必要になったとします。もしその壁紙が6年使えるもの(耐用年数6年)だった場合、3年住んで退去する時点で、その壁紙の価値はすでに半分に減少していると考えます。

したがって、あなたが弁償すべきなのは、失わせた「残り3年分の価値(残存価値)」だけであり、新品の壁紙代を全額負担する必要はないのです。借主の負担は、損傷させた時点での設備の価値(残存価値)を上限とするのが、ガイドラインで示された公平なルールです。

クロス(壁紙)の耐用年数は6年

減価償却を計算するためには、各設備や建材の「耐用年数」を知る必要があります。耐用年数とは、その資産が通常の使用において価値を保つとされる期間のことです。

国土交通省のガイドラインでは、その代表例として壁紙(クロス)の耐用年数を6年と定めています。これは、税法上の減価償却資産の耐用年数を参考に定められたもので、原状回復の裁判や交渉において広く基準として用いられています。

このルールによれば、クロスは6年経つとその価値が1円になると考えます。つまり、入居から6年以上が経過した部屋の壁紙を汚してしまったとしても、その壁紙にはもはや資産価値がほとんどないため、借主の負担割合は原則として1円(実務上はごくわずか、またはゼロ)になるということです。

同様に、カーペットやクッションフロアの耐用年数も6年とされています。流し台は5年、エアコンは6年、便器は15年など、設備ごとにおおよその耐用年数が定められています。(参照:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)

負担割合の計算方法

それでは、実際にどのように負担割合を計算するのか、具体例で見てみましょう。計算は非常にシンプルです。

計算式:借主の負担額 = 修繕費用 × (耐用年数 - 経過年数) ÷ 耐用年数

【例1】入居期間3年で、子どもが壁紙(1面)に落書きをしてしまい、張り替え費用が50,000円かかった場合。

- 壁紙の耐用年数は6年です。

- 入居から3年が経過しているので、残りの価値(残存価値)は「6年 – 3年 = 3年分」です。

- 残存価値の割合は「3年 ÷ 6年 = 0.5」、つまり50%です。

- 借主の負担額は、50,000円 × 50% = 25,000円 となります。

【例2】入居期間8年で、タバコのヤニで壁紙(1部屋)が汚れてしまい、張り替え費用が100,000円かかった場合。

- 壁紙の耐用年数は6年です。

- 入居期間が8年と、耐用年数の6年を超えています。

- この場合、壁紙の価値はすでに1円になっていると見なされます。

- したがって、借主の負担割合は、理論上はごくわずか(例:100,000円の工事費に対して1円)となります。

【例3】入居期間2年で、不注意でエアコンを壊してしまい、交換費用が80,000円かかった場合。(エアコンの耐用年数は6年とする)

- エアコンの耐用年数は6年です。

- 入居から2年経過時点での残存価値は「6年 – 2年 = 4年分」です。

- 残存価値の割合は「4年 ÷ 6年 = 約0.67」、つまり約67%です。

- 借主の負担額は、80,000円 × 67% = 約53,600円 となります。

このように、経過年数を考慮することで、負担額が大きく変わることが分かります。退去時に修繕費用の見積書を受け取ったら、必ず入居期間を確認し、この減価償却の考え方を基に負担割合が正しく計算されているかをチェックしましょう。もし全額請求されている場合は、この計算方法を根拠に交渉することが可能です。

契約前に要確認!賃貸借契約書の「特約」とは

これまで解説してきた原状回復のルール(ガイドラインや民法)は、あくまで基本的な原則です。しかし、賃貸借契約においては、この原則を変更する「特約」というものが存在する場合があります。この特約の内容によっては、本来は貸主が負担すべき費用を借主が負担することになるケースもあり、契約前にその内容を理解しておくことが極めて重要です。

特約が有効になるための条件

特約とは、法律の規定とは異なる内容を、貸主と借主の個別の合意によって定める契約条項のことです。例えば、「退去時のハウスクリーニング費用は借主の負担とする」といったものが典型例です。

しかし、貸主がどのような内容の特約でも自由に設定できるわけではありません。特に、借主に一方的に不利な内容は、消費者契約法などによって無効と判断されることがあります。判例によれば、原状回復に関する特約が有効と認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があるとされています。

- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること

- その特約を定めることに合理的な理由があるか、という点です。例えば、ハウスクリーニング特約であれば、「次の入居者のために室内を清潔に保つ」という目的は一定の合理性があると見なされやすいです。しかし、その費用が相場の2倍もするような「暴利的」な金額設定であれば、合理性はないと判断されます。

- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

- 借主が「この条項にサインすると、本来は大家さんが払うべき費用を自分が払うことになるんだな」ということを、きちんと理解している必要があります。契約書の中で、他の条文と同じ小さな文字で書かれているだけでは不十分で、特約部分が太字になっている、別紙になっている、あるいは不動産会社の担当者が口頭で明確に説明したなど、借主が特別の負担を認識できるような措置が求められます。

- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

- 借主が、上記の内容を認識した上で、その義務を負うことに納得し、自らの意思で契約書に署名・捺印していることが必要です。強制されたり、内容を誤解させられたりした上での契約は、意思表示の有効性が問われます。

これら3つの要件を満たさない特約は、たとえ契約書に記載されていても、法的には無効と主張できる可能性があります。

無効になる可能性が高い特約の例

具体的に、どのような特約が無効と判断されやすいのでしょうか。以下に、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)などに抵触する可能性が高い特約の例を挙げます。

- 「退去時の室内修繕費は、損傷の有無や原因にかかわらず、すべて借主の負担とする」

- これは、経年劣化や通常損耗分まで借主に負担させるものであり、民法の原則に著しく反するため、無効となる可能性が極めて高いです。

- 「畳の表替え、襖の張り替え費用は、経過年数や使用状況を問わず、退去時に借主が全額負担する」

- 畳や襖の自然な劣化は経年劣化に含まれます。経過年数を一切考慮せず、一律に全額負担を強いる特約は、借主に一方的に不利益であり、無効と判断される可能性が高いです。

- 「ハウスクリーニング代として、一律15万円を徴収する」(対象物件がワンルームの場合)

- ハウスクリーニング特約自体は有効になりやすいですが、その金額が市場の相場(ワンルームなら2~3万円程度)から著しくかけ離れて高額な場合は、「暴利的」と見なされ、無効または一部無効となる可能性があります。

- 「本契約に定める以外の費用負担については、すべて貸主の指示に従うものとする」

- このように、負担内容が具体的に示されておらず、貸主が一方的に決定できるような包括的な条項は、借主の予測可能性を害するため無効となる可能性が高いです。

賃貸借契約を結ぶ際は、契約書を隅々まで読み、特に「特約」「特記事項」といった項目に注意してください。もし内容に少しでも疑問があれば、その場で不動産会社の担当者に質問し、納得できる説明を求めましょう。安易にサインしてしまうと、後々のトラブルの原因となります。

原状回復トラブルを未然に防ぐための5つの対策

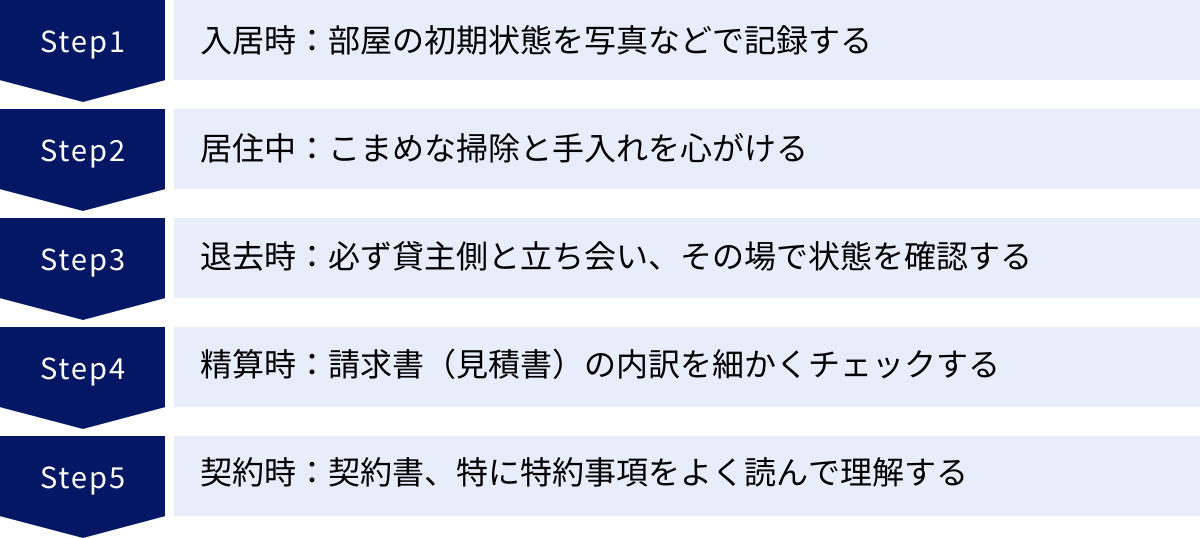

原状回復のトラブルは、一度発生すると解決に時間と労力がかかります。最も賢明なのは、そもそもトラブルが起きないように、入居時から退去時まで適切な対策を講じておくことです。ここでは、誰でも実践できる5つの具体的な予防策を紹介します。

① 入居時:部屋の初期状態を写真などで記録する

これが最も重要で、かつ最も効果的な対策です。 トラブルの多くは、「この傷は前からあった」「いや、あなたがつけた傷だ」という水掛け論から始まります。これを防ぐためには、入居した時点での部屋の状態を、客観的な証拠として残しておく必要があります。

- スマートフォンやデジカメで写真を撮る:

- 入居後、荷物を運び込む前に、部屋全体の写真を撮ります。

- 特に、すでに存在している傷、汚れ、シミ、設備の不具合などは、メジャーなどを当てて大きさが分かるように、様々な角度から複数枚撮影しておきましょう。

- 撮影した写真には、撮影日が記録されるように設定しておくことが重要です。タイムスタンプ機能があるアプリを利用するのも良いでしょう。

- 「現況確認書(入居時状況確認書)」をしっかり記入する:

- 多くの不動産会社では、入居時に「現況確認書」という書類を渡されます。これは、入居時点での部屋の状態を貸主と借主で相互に確認するためのものです。

- この書類を「特に問題なし」と安易に提出してはいけません。部屋の隅々までチェックし、気づいた傷や汚れは、どんなに小さなものでもすべて具体的に記入しましょう。(例:「リビング東側壁紙に5cmの擦り傷あり」「キッチンの床に黒いシミあり」)

- 記入した現況確認書は、必ずコピーを取って自分で保管しておき、原本を管理会社に提出します。

これらの証拠があれば、退去時に身に覚えのない傷の修繕費を請求されても、「これは入居時からあったものです」と明確に反論できます。

② 居住中:こまめな掃除と手入れを心がける

原状回復費用の中で、借主負担となりやすいのが「善管注意義務違反」によるものです。これは、日常的な手入れを怠った結果、汚れがひどくなったり、損傷が拡大したりするケースです。これを防ぐには、日々の少しの心がけが大切です。

- 換気を習慣にする: 特に浴室やキッチン、冬場の窓際はカビや結露が発生しやすい場所です。定期的に窓を開けたり、換気扇を回したりして、湿気がこもらないようにしましょう。

- 結露はすぐに拭き取る: 窓に発生した結露を放置すると、サッシやパッキンのカビ、フローリングのシミの原因になります。見つけたらすぐに乾いた布で拭き取る習慣をつけましょう。

- 汚れはその都度落とす: キッチンの油汚れや水回りの水垢、こぼした飲み物などは、時間が経つほど頑固になり、落とすのが難しくなります。汚れたらすぐに拭き取ることを意識するだけで、退去時の大掃除が格段に楽になります。

これらの行為は、善管注意義務をきちんと果たしている証拠にもなり、万が一の交渉時にも有利に働く可能性があります。

③ 退去時:必ず貸主側と立ち会い、その場で状態を確認する

退去時には、貸主または管理会社の担当者と借主が一緒に部屋の状態を確認する「退去立ち会い」が行われます。この立ち会いは非常に重要なので、必ず参加しましょう。

- その場で認識をすり合わせる: 担当者と一緒に部屋を回り、どの傷が誰の負担になるのかをその場で確認し、話し合います。ここで、「この傷は通常損耗ですね」「この汚れは善管注意義務違反なので、借主様のご負担でお願いします」といった形で、一つ一つの損傷について認識を共有します。

- 安易にサインしない: 立ち会い後、「精算書」「確認書」といった書類にサインを求められることがあります。その内容をよく確認し、もし納得できない項目があれば、その場ではサインせず、「一旦持ち帰って検討します」と伝えましょう。一度サインしてしまうと、その内容に同意したと見なされ、後から覆すのが非常に困難になります。

- 入居時の記録を持参する: 立ち会いには、入居時に撮影した写真や、現況確認書のコピーを持参しましょう。担当者から指摘された傷が、入居時からあったものであることをその場で証明できます。

④ 精算時:請求書(見積書)の内訳を細かくチェックする

立ち会い後、原状回復費用の請求書(見積書)が送られてきます。この内容を鵜呑みにせず、細かくチェックすることが重要です。

- 「一式」表記は要注意: 「原状回復費用一式 〇〇円」といった、内訳のない大雑把な請求は問題です。必ず、工事項目、数量、単価、合計金額が明記された詳細な見積書を要求しましょう。

- 単価や数量は妥当か: 前述の「費用の相場」を参考に、各項目の単価が法外に高くないかを確認します。また、汚したのは壁の一部分なのに、部屋全体の張り替え費用が請求されていないかなど、工事範囲が適切かもチェックします。

- 経過年数が考慮されているか: 壁紙や設備など、減価償却が適用されるべき項目について、経過年数を考慮した負担割合(例:50%負担など)が正しく計算されているかを確認します。全額請求されている場合は、明確な交渉ポイントとなります。

⑤ 契約時:契約書、特に特約事項をよく読んで理解する

すべての始まりは契約時です。トラブルの芽は、契約書の中に潜んでいることが少なくありません。

- 契約書を熟読する: 時間をかけて、契約書の内容を隅から隅まで読み込みましょう。特に「原状回復」「修繕」「特約」「特記事項」といった見出しのついた条項は要注意です。

- 不明点は必ず質問する: 少しでも意味が分からない条項や、納得できない内容があれば、契約を仲介している不動産会社の担当者に遠慮なく質問しましょう。「この特約は、具体的にどういう場合に、いくらくらい負担することになるのですか?」など、具体的に聞くことが大切です。

- 説明内容をメモする: 担当者からの説明は、後で「言った、言わない」のトラブルにならないよう、メモを取っておくと安心です。

これらの対策を講じることで、原状回復をめぐるトラブルの多くは未然に防ぐことができます。自分の財産を守るためにも、面倒くさがらずに一つ一つ実践しましょう。

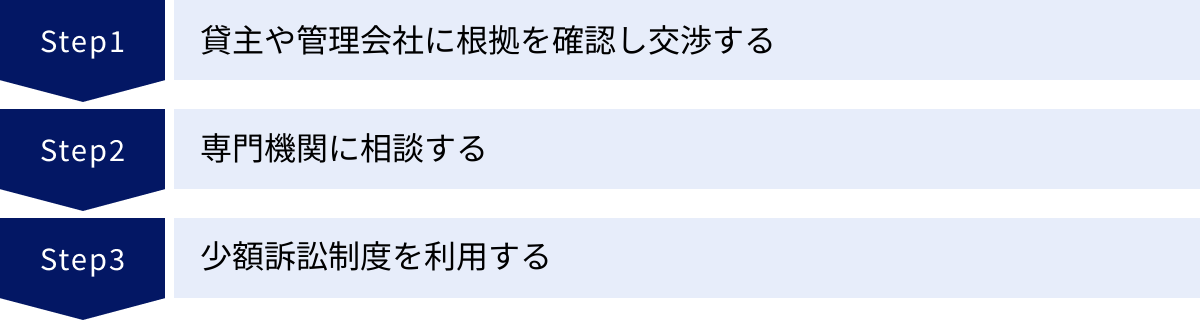

高額な原状回復費用を請求された場合の対処法

万全の対策をしていても、貸主側からガイドラインを無視した高額な原状回復費用を請求されてしまうケースは残念ながら存在します。そんな時でも、決して泣き寝入りする必要はありません。冷静に、順序立てて対処していくことが重要です。

まずは貸主や管理会社に根拠を確認し交渉する

請求書を見て「高い!」と感情的になる前に、まずは冷静に、そして論理的に行動を開始しましょう。最初のステップは、請求元である貸主や管理会社との直接交渉です。

- 請求内容の根拠を文書で求める:

- 電話で話すだけでなく、メールや内容証明郵便など、記録に残る形で、請求されている各項目の具体的な根拠を問い合わせます。

- 「この傷が通常損耗でなく、借主負担となる理由をご説明ください」「壁紙の張り替え費用が全額請求されていますが、国土交通省のガイドラインに基づき、経過年数(〇年)を考慮した負担割合での再計算をお願いします」といったように、具体的に指摘します。

- ガイドラインや民法を交渉材料にする:

- 交渉の際は、自分の主観ではなく、「国土交通省のガイドラインではこうなっています」「2020年の改正民法では通常損耗は貸主負担と明記されています」といった客観的な根拠を示しながら話を進めます。これにより、交渉の説得力が格段に増します。

- 証拠を提示する:

- 入居時に撮影した写真や現況確認書を提示し、「この傷は入居時からありました」と主張します。

多くの場合、借主が正しい知識を持って論理的に交渉すれば、貸主側も不当な請求を取り下げ、妥当な金額に修正してくれる可能性があります。まずは諦めずに、話し合いでの解決を目指しましょう。

専門機関に相談する

当事者間での交渉が平行線で終わってしまった場合や、貸主が一切話し合いに応じない場合は、第三者の力を借りることを検討します。無料で相談できる公的な窓口も多く存在します。

消費生活センター・国民生活センター

消費生活センターは、商品やサービスに関する消費者トラブル全般について、専門の相談員がアドバイスをくれる地方公共団体の機関です。全国の市区町村に設置されており、「消費者ホットライン(電話番号188)」に電話すれば、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。

- 役割: トラブル解決のための助言、情報提供、必要に応じて事業者との間に入って交渉を手伝ってくれる「あっせん」などを行ってくれます。

- メリット: 無料で相談でき、中立的な立場から公平なアドバイスがもらえます。原状回復トラブルの相談実績も豊富です。

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(賃貸ホットライン)

日本賃貸住宅管理協会(日管協)は、賃貸住宅の管理業者が加盟する業界団体です。この協会では、賃貸住宅に関するトラブルの相談窓口として「賃貸ホットライン」を設けています。

- 役割: 賃貸借契約や管理に関する相談を受け付けています。業界の慣行にも詳しいため、実務的なアドバイスが期待できます。

- 注意点: 相談できるのは、原則として日管協の会員企業が管理する物件に関するトラブルですが、一般的な相談にも応じてくれる場合があります。

弁護士などの法律専門家

交渉が決裂し、法的な手続きを視野に入れる段階になったら、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談するのが最も確実な方法です。

- 役割: 法律に基づいた的確なアドバイスはもちろん、代理人として貸主と交渉してくれたり、訴訟になった場合に手続きを代行してくれたりします。弁護士の名前で内容証明郵便を送るだけでも、相手の態度が軟化することがあります。

- デメリット: 相談料や着手金などの費用がかかります。しかし、多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているほか、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、収入などの条件に応じて無料で法律相談を受けたり、弁護士費用を立て替えてもらえたりする制度もあります。

少額訴訟制度を利用する

交渉もあっせんも不調に終わり、どうしても解決しない場合の最終手段として、「少額訴訟」という裁判制度を利用する方法があります。

- 制度の概要: 60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルを対象とした、簡易的な裁判手続きです。原状回復費用のトラブルは、この金額内に収まるケースが多いため、利用しやすい制度と言えます。

- メリット:

- 手続きが簡単: 弁護士に依頼せず、自分で手続きを行うことも可能です。

- 費用が安い: 訴訟費用は数千円から1万円程度で済みます。

- 審理が早い: 原則として、1回の期日(1日)で審理が終わり、その日のうちに判決が言い渡されます。

- 注意点: 相手方が通常訴訟への移行を希望した場合は、少額訴訟では審理されず、通常の裁判手続きに移ります。

少額訴訟は、時間と費用をかけずに司法の判断を仰ぐことができる有効な手段です。高額な請求に納得できず、かつ返還を求める金額が60万円以下であれば、最終的な解決策として検討する価値は十分にあります。

原状回復に関するよくある質問

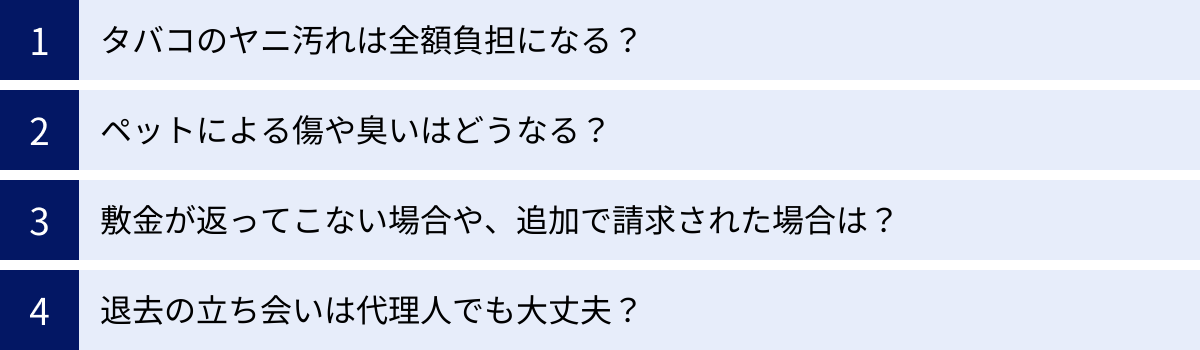

ここでは、原状回復に関して特に多くの人が疑問に思う点をQ&A形式で解説します。

タバコのヤニ汚れは全額負担になる?

いいえ、必ずしも全額負担になるとは限りません。

タバコのヤニによる壁紙の黄ばみや臭いは、喫煙という借主の個人的な嗜好によるものであり、通常損耗とは見なされません。そのため、原状回復費用は原則として借主負担となります。

しかし、負担の範囲と金額については、以下の点が考慮されます。

- 負担範囲の限定: 汚損したのは特定の部屋だけなのに、全部屋の壁紙張り替え費用を請求された場合、その必要性を問うことができます。原則として、ヤニ汚れが付着している範囲に限定されます。

- 経過年数(減価償却)の考慮: 最も重要なのがこの点です。前述の通り、壁紙の耐用年数は6年です。例えば、入居から6年以上経過していれば、壁紙の価値はほぼゼロと見なされるため、借主の負担は大幅に軽減される(理論上は1円になる)べきです。入居3年であれば、負担は新品価格の50%が上限となります。

したがって、「ヤニ汚れ=全額負担」と短絡的に考えず、負担すべき範囲と経過年数を基にした負担割合を冷静に主張することが重要です。

ペットによる傷や臭いはどうなる?

原則として、借主の全額負担となる可能性が高いです。

ペット可物件であっても、「ペットを飼うことを許可する」ことと、「ペットがつけた傷や汚れを免責する」ことは全く別の問題です。ガイドラインでも、ペットによる柱の傷や、フローリングの引っかき傷、尿によるシミや臭いの付着は、通常の使用による損耗とは言えず、借主の負担と明記されています。

- 傷の修繕: 柱やフローリングの傷は、部分的な補修が難しい場合が多く、広範囲の部材交換が必要となり高額になることがあります。

- 臭いの除去: 尿などの臭いが壁紙や床材に染み付いてしまった場合、通常のハウスクリーニングでは取れず、特殊な消臭作業や内装材の全交換が必要になることもあります。

これらの費用は、減価償却が適用される建材(壁紙など)以外は、経過年数に関わらず借主の負担となるケースが多いため、ペットを飼う際は、しつけを徹底し、床にマットを敷くなどの対策を講じることが非常に重要です。

敷金が返ってこない場合や、追加で請求された場合は?

敷金は、本来「家賃滞納や借主負担の原状回復費用などを担保するため」に預けるお金です。したがって、退去時に未払い家賃などがなく、原状回復費用もかからないか、敷金の範囲内で収まる場合は、差額が返還されるのが原則です。

- 敷金が返ってこない場合:

- まずは、貸主や管理会社に対して、敷金の精算内訳書を要求しましょう。どのような費用にいくら充当したのか、その明細を確認する必要があります。

- その内容に不当な項目(例:経年劣化の修繕費)が含まれていれば、本記事で解説した対処法(交渉、専門機関への相談など)に沿って、返還を求めていきます。

- 追加で請求された場合(追い金):

- 借主負担の原状回復費用が敷金の額を上回った場合に発生します。

- この場合も、まずは請求書(見積書)の内容を徹底的に精査します。工事範囲、単価、数量、経過年数の考慮などが妥当であるかを厳しくチェックし、納得できない点があれば支払いに応じず、毅然とした態度で交渉に臨みましょう。

退去の立ち会いは代理人でも大丈夫?

可能ですが、注意が必要です。

仕事の都合などでどうしても本人が立ち会えない場合、親族や友人などに代理人として立ち会ってもらうことは可能です。しかし、その際は以下の点に注意してください。

- 事前に管理会社に連絡: 代理人が立ち会うことを事前に伝え、許可を得ておきましょう。場合によっては、本人からの委任状の提出を求められることがあります。

- 代理人の権限: 代理人がその場で何らかの書類にサインした場合、原則として本人がサインしたものと同じ効力を持ちます。後から「代理人が勝手にサインした」と主張するのは困難です。

- 十分な引き継ぎ: 代理人には、入居時の写真や現況確認書を渡し、部屋の状況やどこに傷があったかなどを事前に詳しく説明しておく必要があります。また、「納得できない書類には絶対にサインしないで、一旦持ち帰るように」と固く伝えておくことが重要です。

可能な限り、契約者本人が立ち会うのが最善です。やむを得ず代理人を立てる場合は、慎重な準備と打ち合わせが不可欠です。

まとめ

賃貸物件の原状回復は、ルールが複雑でトラブルになりやすいテーマですが、その核心は非常にシンプルです。

「普通に暮らしていて自然に発生する損耗(経年劣化・通常損耗)は貸主の負担」

「あなたの不注意や手入れ不足で発生した損耗(故意・過失・善管注意義務違反)は借主の負担」

この大原則を理解することが、すべての基本となります。

さらに、借主が負担する場合でも、「経過年数(耐用年数)」を考慮した減価償却の考え方により、負担額は軽減されるのが公平なルールです。壁紙なら6年住めば、価値はほぼゼロになります。この知識は、不当な高額請求から身を守るための強力な武器となります。

トラブルを未然に防ぐためには、以下の3つのアクションが特に重要です。

- 契約時: 契約書、特に「特約」の内容を隅々まで確認し、納得できない点は必ず質問する。

- 入居時: 荷物を入れる前に、部屋の隅々まで写真を撮り、「現況確認書」に傷や汚れを細かく記入して証拠を残す。

- 退去時: 必ず立ち会いに参加し、その場で安易に書類にサインしない。請求書の内訳を厳しくチェックする。

もし、それでも高額な費用を請求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまった場合は、一人で悩まず、まずは貸主・管理会社に論理的に交渉しましょう。それでも解決しなければ、消費生活センターや弁護士など、専門家の力を借りることをためらわないでください。

正しい知識を身につけ、適切な行動をとることで、原状回復は決して怖いものではなくなります。この記事が、あなたの円満な退去と、大切な敷金を守るための一助となれば幸いです。