都会の喧騒から離れ、ゆったりとした時間の流れる暮らしを求める人が増えるなか、日本の伝統的な住まいである「古民家」が再び注目を集めています。太い梁や柱がもたらす重厚感、縁側から眺める庭の景色、自然素材に囲まれた心地よい空間。新築物件にはない、古民家ならではの魅力に惹かれ、賃貸で暮らしてみたいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、古民家での暮らしは魅力的な側面ばかりではありません。設備の古さや断熱性の低さ、維持管理の手間など、現代の住宅とは異なる特有の課題も存在します。憧れだけで飛び込んでしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。

そこでこの記事では、古民家賃貸を検討している方に向けて、知っておくべき情報を網羅的に解説します。古民家の定義といった基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、物件の探し方、内見や契約時の注意点まで、理想の古民家ライフを実現するための実践的なノウハウを詳しくご紹介します。

この記事を読めば、古民家賃貸の全体像を正しく理解し、ご自身のライフスタイルに合った物件を見つけ、契約後のトラブルを未然に防ぐための知識が身につきます。さあ、あなただけの特別な空間を見つける旅を始めましょう。

目次

古民家とは?

「古民家」という言葉には、どこか懐かしく、温かみのある響きがあります。しかし、具体的にどのような建物を指すのか、明確な定義をご存知でしょうか。古民家賃貸を探し始める前に、まずはその定義や特徴、そしてなぜ今、古民家が注目されているのかについて理解を深めておきましょう。

実は、建築基準法などの法律には「古民家」の明確な定義は存在しません。 一般的には、築年数が相当経過した、日本の伝統的な建築様式で建てられた家屋を指す言葉として使われています。その中でも、一つの目安とされているのが、一般社団法人全国古民家再生協会が提唱する定義です。

それは、「昭和25年(1950年)の建築基準法制定以前に、伝統的構法によって建てられた建築物」を指します。戦前の日本の住宅は、釘や金物を多用せず、木材を組み上げて構造体を作る「伝統構法(木造軸組構法)」で建てられていました。太い柱や梁、貫(ぬき)といった部材が地震の揺れを柔軟に受け流す「柔構造」の発想が特徴で、現代の「耐震構造」とは異なる考え方に基づいています。この定義に沿うと、築年数がおおむね70年以上経過した建物が古民家に該当することになります。

ただし、不動産ポータルサイトなどでは、より広い意味で「築50年以上経過した木造住宅」全般を古民家と呼ぶことも少なくありません。そのため、物件を探す際には、言葉の定義にこだわりすぎず、その建物が持つ雰囲気や構造的な特徴に注目することが大切です。

古民家と一言で言っても、その種類は様々です。代表的なものには以下のような種類があります。

- 農家造り: 広い土間や大きな茅葺き屋根(現在はトタンや瓦に葺き替えられていることが多い)が特徴。農作業の場と居住空間が一体となった、開放的で機能的な造りです。

- 町家(町屋): 商業が盛んだった都市部に見られる、間口が狭く奥行きが深い「うなぎの寝床」のような形状が特徴。通りに面して店を構え、奥に住居スペースが続きます。坪庭や通り庭(土間)があり、採光や通風の工夫が凝らされています。

- 武家屋敷: 格式を重んじた造りが特徴で、門構えや式台(玄関)、書院造りの座敷などが見られます。他の古民家に比べて、公的な空間と私的な空間が明確に分けられています。

- 庄屋屋敷: 地域の有力者であった庄屋の邸宅。農家造りを基本としながらも、武家屋敷のような格式高い意匠を取り入れた、規模の大きな建物が多いのが特徴です。

これらの古民家が、新築や一般的な中古住宅と決定的に違うのは、その素材と構造にあります。現代の住宅が、合板フローリングやビニールクロス、石膏ボードといった工業製品を多用するのに対し、古民家は無垢材の柱や梁、漆喰や土の壁、和紙の障子といった自然素材で構成されています。これらの素材は、見た目の美しさだけでなく、湿度を調整したり、化学物質を放出しなかったりと、人の健康や快適性に良い影響を与えます。

また、間取りも大きく異なります。プライベートな個室を重視する現代の住宅とは違い、古民家は襖や障子で仕切られた続き間が中心です。これらの仕切りを取り払うことで、一つの大きな空間として利用でき、家族構成や生活スタイルの変化に柔軟に対応できる可変性の高さも魅力の一つです。

では、なぜ今、これほどまでに古民家が注目されているのでしょうか。その背景には、いくつかの社会的な要因が絡み合っています。

第一に、深刻化する空き家問題があります。日本の総住宅数に占める空き家の割合は年々増加しており、その多くが古民家を含む古い木造住宅です。これらの空き家を放置せず、利活用していこうという社会的な機運が高まっています。

第二に、ライフスタイルの多様化です。リモートワークの普及により、都心に住む必要性が薄れ、地方への移住を検討する人が増えました。自然豊かな環境で、ゆとりのある暮らしを求める人々にとって、古民家は魅力的な選択肢となっています。

第三に、サステナビリティ(持続可能性)への関心の高まりです。「スクラップ&ビルド」型の消費社会への反省から、古いものを大切に受け継ぎ、長く使っていくという価値観が広がっています。古民家をリノベーションして住むことは、環境負荷を低減するサステナブルな暮らしの実践とも言えるでしょう。

このように、古民家は単に「古い家」というだけではありません。日本の風土と文化が育んだ建築技術の結晶であり、現代人が忘れかけていた豊かな暮らしのヒントが詰まった、価値ある資産なのです。古民家賃貸を選ぶことは、こうした歴史的・文化的価値を受け継ぎながら、自分らしい新しい暮らしを創造する、クリエイティブな選択と言えるかもしれません。

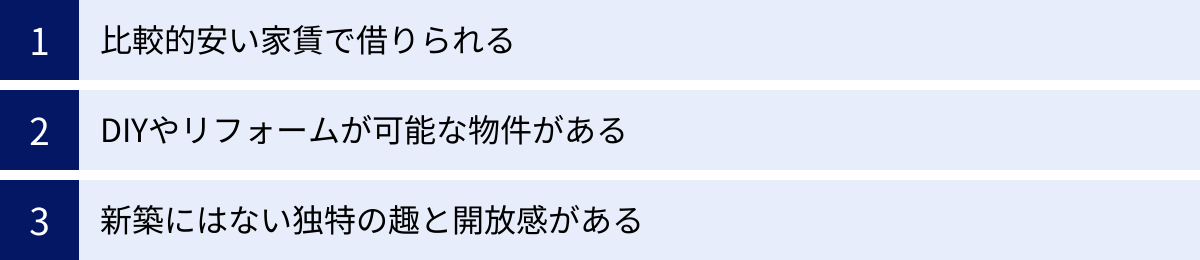

古民家賃貸に住む3つのメリット

古民家での暮らしには、新築やマンションでは得られない、多くの魅力があります。ここでは、古民家賃貸に住むことで得られる主な3つのメリットについて、具体的に掘り下げて解説します。

① 比較的安い家賃で借りられる

古民家賃貸の最も大きなメリットの一つは、経済的な負担を抑えられる可能性が高いことです。同じエリア、同じくらいの床面積を持つ新築や築浅の物件と比較すると、古民家の家賃はかなり割安に設定されているケースが多く見られます。

なぜ家賃が安くなるのでしょうか。その理由はいくつか考えられます。

まず、建物の築年数が古いことが挙げられます。不動産賃貸市場では、一般的に築年数が経過するほど建物の資産価値は下がり、それに伴って家賃も下落する傾向があります。特に法定耐用年数(木造住宅は22年)を大幅に超えている古民家は、建物自体の評価額が低くなるため、家賃も安く設定されやすいのです。

次に、立地条件も関係しています。多くの古民家は、都市部の中心地よりも郊外や地方、中山間地域に現存しています。これらのエリアは、都心部に比べて土地の価格が安いため、結果的に家賃も手頃になります。リモートワークが中心で、毎日通勤する必要がない人にとっては、立地のデメリットはそれほど大きくなく、むしろ家賃の安さというメリットを享受できます。

さらに、設備の古さも家賃が抑えられる一因です。キッチンやバス、トイレなどの水回り設備が最新のものではなかったり、エアコンが設置されていなかったりする物件も少なくありません。こうした設備のグレードが家賃に反映されるため、多少の不便さを受け入れられるのであれば、格安で広い家に住むことが可能になります。

また、家賃だけでなく、敷金や礼金といった初期費用が低額、あるいは不要な物件も散見されます。これは、貸主側が「古い建物なので、借り手が見つかりにくいかもしれない」「多少の傷や汚れは気にしない」と考えている場合があるためです。初期費用を大幅に節約できるのは、入居者にとって非常に大きな魅力と言えるでしょう。

ただし、注意点もあります。すべての古民家が安いわけではありません。例えば、フルリノベーションが施され、内装や設備が一新されている物件や、交通の便が良いエリアにある希少な古民家、あるいは歴史的価値が非常に高い建物などは、周辺の新築物件と同等か、それ以上の家賃が設定されることもあります。

安さというメリットだけに目を奪われず、その理由(立地、設備、建物の状態など)をきちんと理解し、自分のライフスタイルや価値観と照らし合わせて判断することが重要です。 初期費用は安くても、後述するデメリットである光熱費や、必要に応じたDIYの材料費などがかかることも考慮に入れ、トータルコストで考える視点を持つようにしましょう。

② DIYやリフォームが可能な物件がある

新築や一般的な賃貸物件では「壁に釘一本打つのも禁止」というケースがほとんどですが、古民家賃貸の中には、借主の自由な発想で空間をカスタマイズできる「DIY・リフォーム可能」な物件が多く存在します。これは、自分らしいこだわりの空間で暮らしたいと考える人にとって、何物にも代えがたい大きなメリットです。

なぜ古民家ではDIYが許可されやすいのでしょうか。

一つには、貸主の考え方があります。古民家の所有者は、建物そのものへの愛着はありつつも、現代のライフスタイルに合わない部分があることを理解している場合が多いです。そのため、借主が費用を負担して快適に住めるように改修してくれるのであれば、むしろ歓迎するというスタンスの貸主も少なくありません。借主によるDIYが、建物の資産価値を維持・向上させることにつながると考えるのです。

また、原状回復に対する考え方が柔軟なことも理由の一つです。築年数が古い建物では、どこまでが元々の傷や汚れで、どこからが借主の責任かを厳密に問うのが難しい場合があります。そのため、常識の範囲内での改変であれば、退去時の原状回復を求めない、あるいは緩やかにするという特約を結べるケースがあります。

「DIY可能」といっても、その許可範囲は物件によって千差万別です。

- 軽微なDIY: 壁紙の張り替え、壁の塗装、棚の取り付け、床にクッションフロアを敷くなど、構造に影響しない範囲の変更。

- 中規模なリフォーム: キッチンの交換、間仕切り壁の設置や撤去、床の張り替えなど。

- 大規模なリノベーション: 構造躯体に関わるような、大幅な間取り変更や増改築。

賃貸で許可されるのは、主に軽微なDIYから中規模なリフォームの範囲までが一般的です。例えば、もともと畳だった部屋の床を無垢材のフローリングに張り替えたり、古かったキッチンの壁にタイルを貼っておしゃれなカウンターを造作したり、土壁を自分たちで漆喰に塗り替えたり…といったことが可能です。

こうしたDIYを通じて、既製品にはない、自分だけのオリジナルな空間を創り上げる喜びは、古民家暮らしの醍醐味の一つです。手間はかかりますが、そのプロセス自体を楽しみ、家に愛着を深めていくことができます。友人や家族と一緒に作業をすれば、それもまた忘れられない思い出になるでしょう。

しかし、このメリットを享受するためには、契約前に貸主との間で「どこまでやって良いのか」を徹底的に確認し、書面に残しておくことが不可欠です。口約束だけで進めてしまうと、後々「そんなつもりではなかった」というトラブルに発展しかねません。「壁に穴を開けても良いか」「塗装の色に制限はあるか」「退去時に元に戻す必要はあるか」など、具体的な項目をリストアップし、一つひとつ許可を得ておくのが賢明です。工事の計画書や完成イメージ図を提示して説明すると、貸主の理解も得やすくなります。

DIYやリフォームを前提に物件を探す場合は、「DIY可能」「カスタマイズ可」といったキーワードで検索したり、古民家専門の不動産サイトでそうした物件特集を探したりするのが効率的です。自由な発想で住まいを育てていきたいと考える人にとって、古民家賃貸はまさに理想のキャンバスとなり得るのです。

③ 新築にはない独特の趣と開放感がある

古民家が持つ最大の魅力は、長い年月を経て醸し出される独特の趣(おもむき)と、現代建築では得難い開放的な空間にあると言っても過言ではありません。これは、機能性や効率性を追求した新築物件では決して味わうことのできない、感性に訴えかける価値です。

まず、空間を構成する「素材」そのものが魅力的です。玄関の扉を開けると目に飛び込んでくるのは、黒光りする太い大黒柱や、ダイナミックに交差する梁。これらは、樹齢100年を超えるような木材が使われていることも珍しくなく、その存在感は圧倒的です。よく見ると、手斧(ちょうな)で削った跡が残っていたり、囲炉裏の煙で燻されて深みを増した色合いだったりと、一つひとつに歴史の物語が刻まれています。

壁も、ビニールクロスではなく、呼吸する土壁や漆喰壁。これらの壁は、室内の湿度を自然に調整してくれる機能性もさることながら、職人の手仕事による温かみのある質感が、心を落ち着かせてくれます。夏はひんやりと涼しく、冬はどこか温かみを感じさせる、日本の気候風土に適した素材です。

また、細部の意匠にも注目です。部屋と部屋を仕切る欄間(らんま)の美しい透かし彫り、ガラスが微妙に波打つ昔ながらの木製建具、庭と室内を緩やかにつなぐ広々とした縁側。これら一つひとつが、単なる建材ではなく、芸術品のような風格を漂わせています。こうしたディテールが、日々の暮らしに彩りと豊かさをもたらしてくれるのです。

次に、古民家ならではの「開放感」についてです。現代の住宅は、プライバシーを重視して部屋を細かく仕切る傾向がありますが、古民家の多くは襖や障子といった取り外し可能な建具で空間を仕切る「続き間」が基本です。これらの仕切りをすべて取り払えば、家全体が一つの大きな空間となり、圧倒的な開放感が生まれます。家族構成の変化や来客時など、用途に応じて柔軟に空間の広さを変えられるのは、非常に合理的で便利な間取りと言えます。

この開放感は、庭との関係性においても発揮されます。縁側は、家の中と外とを繋ぐ「中間領域」として機能します。天気の良い日には縁側で日向ぼっこをしたり、お茶を飲んだり、読書をしたり。雨の日には、軒先から落ちる雨だれを眺めながら物思いにふける。自然を身近に感じ、季節の移ろいを五感で味わう暮らしは、コンクリートに囲まれた都会の生活では得難い、贅沢な時間です。

さらに、古民家は夏を快適に過ごすための工夫が随所に見られます。深い軒(のき)は夏の強い日差しを遮り、南北に設けられた窓や欄間を開け放つことで、家全体を心地よい風が吹き抜けます。エアコンに頼らなくても、自然の力を利用して涼を得る、先人の知恵が詰まっています。

こうした古民家特有の趣や開放感は、日々の暮らしに精神的なゆとりと安らぎを与えてくれます。 効率や便利さだけでは測れない「豊かさ」を求める人にとって、古民家は単なる住居ではなく、心を満たしてくれる特別な場所となるでしょう。

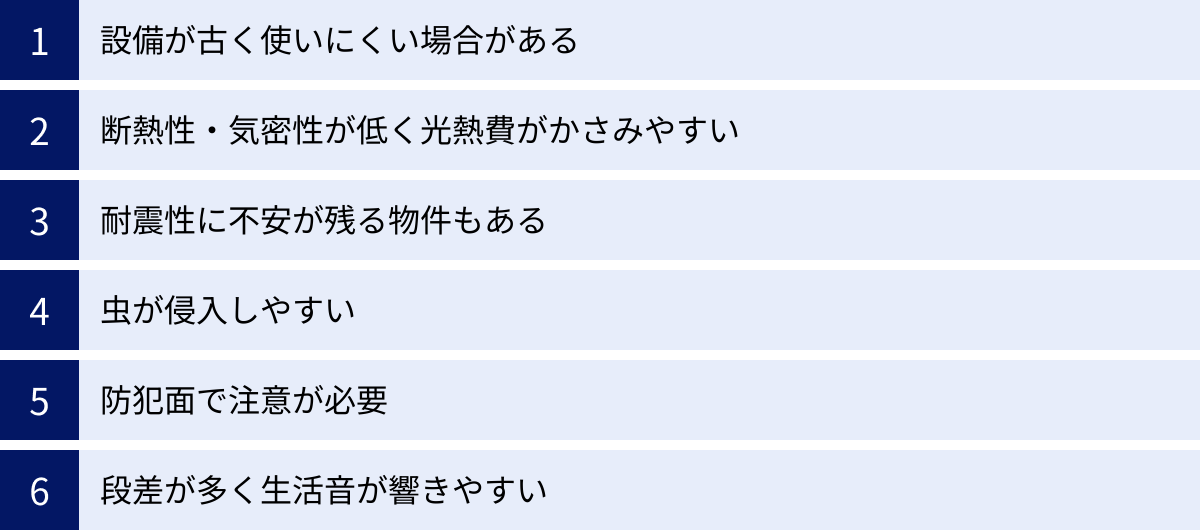

古民家賃貸に住む6つのデメリット

魅力あふれる古民家賃貸ですが、良い面ばかりではありません。憧れだけで住み始めると、現実とのギャップに苦しむことになります。ここでは、契約前に必ず知っておくべき6つのデメリットと、その対策について詳しく解説します。

① 設備が古く使いにくい場合がある

古民家賃貸で多くの人が最初に直面するのが、水回りや空調などの設備が古く、現代の生活水準から見ると使いにくいという問題です。リノベーション済みの物件でない限り、昭和の時代にタイムスリップしたかのような設備と向き合う覚悟が必要になります。

- キッチン: ステンレス一枚板の古い流し台が主流で、収納スペースが少なく、調理台も狭いことがほとんどです。最新のシステムキッチンのような使い勝手は期待できません。コンロも、備え付けではなく自分で用意するタイプが多いです。

- お風呂: 在来工法のタイル張り浴室が一般的で、冬場は非常に寒く、ヒートショックのリスクも高まります。給湯器も古く、追い焚き機能がない、あるいはシャワーの水圧が弱いといったケースもあります。浴槽が狭かったり、バランス釜(浴槽の横に設置された点火式の給湯器)だったりすることもあり、操作に慣れが必要です。

- トイレ: 和式トイレや、下水道が整備されていない地域では汲み取り式(ぼっとん便所)の物件もまだ残っています。近年はリフォームで洋式に変更されている場合も多いですが、ウォシュレット機能がないことも珍しくありません。

- 電気・コンセント: 昔の電気設計のため、コンセントの数が極端に少なかったり、一つの回路のアンペア数が低かったりします。電子レンジとドライヤーを同時に使うとブレーカーが落ちるなど、現代の家電製品を多用する生活には不便を感じることがあります。

これらの不便さは、日々の家事効率や生活の快適性に直結します。

【対策】

- リフォーム済みの物件を選ぶ: 最も手軽な解決策は、水回りだけでも最新の設備にリフォームされている物件を探すことです。家賃は高くなる傾向がありますが、入居後のストレスは大幅に軽減されます。

- 貸主と交渉する: 入居を条件に、給湯器やトイレの交換などを貸主に交渉してみるのも一つの手です。全額負担は難しくても、費用の一部を負担してくれる可能性があります。

- DIYや工夫で乗り切る: キッチンの収納不足は、自分で棚を設置したり、ワゴンを活用したりして補います。浴室の寒さ対策には、浴室暖房乾燥機を後付けしたり、断熱性の高いシャワーカーテンを使ったりする方法があります。

- 家電を賢く使う: 消費電力の大きい家電は同時に使わない、タコ足配線を避けるなど、電気の使い方を工夫する必要があります。

設備の古さは、ある程度は「古民家の味」として受け入れる心構えも必要です。 どこまで許容できて、どこが譲れないのか、自分の中でのボーダーラインを明確にしておくことが物件選びの鍵となります。

② 断熱性・気密性が低く光熱費がかさみやすい

古民家暮らしの最大の試練とも言えるのが、冬の厳しい寒さです。日本の伝統的な家屋は、「夏を旨とすべし」という考え方で建てられており、風通しを良くして夏の蒸し暑さをしのぐ設計になっています。その代償として、断熱性や気密性が著しく低いという大きな弱点を抱えています。

具体的には、以下のような要因で寒くなります。

- 断熱材の欠如: 現代の住宅では当たり前の、壁・床・天井への断熱材が、もともとの古民家には入っていません。外の冷気がダイレクトに室内に伝わってきます。

- 隙間の多さ: 木の建具や土壁は、経年で収縮したり歪んだりして、至る所に隙間ができます。この隙間から冷たい風(すきま風)が容赦なく侵入してきます。

- 窓の性能: 窓は断熱性能の低い単層ガラスの木製サッシやアルミサッシがほとんどです。窓辺は特に冷え込み、結露も発生しやすくなります。

この結果、エアコンやストーブをフル稼働させてもなかなか部屋が暖まらず、光熱費が新築住宅の2倍以上になることも珍しくありません。 特に、部屋数が多く天井が高い古民家では、暖房効率が非常に悪く、電気代や灯油代の請求額に驚くことになる可能性があります。安い家賃というメリットが、高額な光熱費によって相殺されてしまうことも十分に考えられます。

【対策】

寒さ対策と光熱費の抑制は、古民家で快適に暮らすための最重要課題です。

- 断熱DIY: 貸主の許可を得て、DIYで断熱性能を向上させるのが最も効果的です。

- 窓: 断熱シートを貼る、内窓(二重窓)を設置する、厚手の断熱カーテンに替える。

- 床: 畳の下に断熱ボードを敷き込む、フローリングの上から断熱マットや絨毯を敷く。

- 壁・天井: 専門的な知識が必要ですが、断熱材を充填するリフォームも選択肢の一つです。

- 暖房器具の選択: 部屋全体を暖めるエアコンよりも、こたつやホットカーペット、石油ファンヒーターなど、局所的に暖める器具を併用するのが効率的です。薪ストーブやペレットストーブは暖房能力が高いですが、設置には貸主の許可と専門工事が必要です。

- 服装の工夫: 「家の中でも厚着」が基本です。暖かいルームウェアやスリッパ、ネックウォーマーなどを活用し、体感温度を上げましょう。

- 生活スタイルの見直し: 冬場は家族が一部屋に集まって過ごすなど、暖房する部屋を限定する工夫も有効です。

古民家の冬は、都会のマンション暮らしの感覚でいると想像を絶する厳しさです。 内見時には断熱材の有無などを必ず確認し、入居後の光熱費や対策費用も考慮に入れた上で、契約を判断する必要があります。

③ 耐震性に不安が残る物件もある

日本は地震大国であり、住まいの耐震性は非常に重要な要素です。多くの古民家は、1981年(昭和56年)に導入された「新耐震基準」よりも前に建てられた「旧耐震基準」の建物であるため、耐震性に不安を感じる方も少なくないでしょう。

- 旧耐震基準: 震度5強程度の揺れでも建物が倒壊しないことを目標としています。しかし、それ以上の大きな揺れ(震度6強~7)については規定されていません。

- 新耐震基準: 震度6強~7の大規模地震でも、人命を守るために建物が倒壊・崩壊しないことを求めています。

この基準の違いから、旧耐震基準の古民家は、新耐震基準の建物に比べて大地震時のリスクが高いと考えられます。特に、過去に大きな地震を経験していたり、適切なメンテナンスがされていなかったりする建物は注意が必要です。シロアリ被害や雨漏りによる木材の腐食が進んでいる場合、建物の強度は著しく低下しています。

しかし、「古い=地震に弱い」と一概に決めつけることはできません。 伝統構法で建てられた古民家は、太い柱や梁、貫(ぬき)などが柔軟に変形することで地震のエネルギーを吸収・放出する「免震」に近い考え方(柔構造)で造られています。適切な維持管理がされていれば、現代の住宅とは異なる形で粘り強さを発揮することもあります。

【対策】

安心して暮らすためには、物件の耐震性を正しく評価し、必要な対策を講じることが重要です。

- 耐震診断の有無を確認する: 貸主や不動産会社に、その物件が耐震診断を受けているか、受けている場合はその結果(評点など)を確認しましょう。診断を受けていない場合は、診断の実施を相談してみるのも良いでしょう。

- 耐震補強工事の有無を確認する: すでに耐震補強工事(壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、基礎を補強するなど)が実施されている物件を選ぶのが最も安心です。

- 内見時にセルフチェックする: 専門家ではありませんが、内見時に建物の状態を目で見て確認することはできます。

- 建物全体に大きな傾きはないか。

- 基礎に大きなひび割れはないか。

- 柱や土台が腐ったり、シロアリに食われたりしていないか。

- 家具の配置を工夫する: 万が一に備え、寝室には背の高い家具を置かない、避難経路を塞がないように家具を配置するなどの対策は必須です。

耐震性は命に関わる重要な問題です。 不安な点があれば、納得できるまで貸主や不動産会社に質問し、必要であれば専門家の意見も聞きながら、慎重に物件を選ぶようにしましょう。

④ 虫が侵入しやすい

自然豊かな環境と、建物の構造的な特性から、古民家は虫との遭遇が避けられない住まいです。虫が極端に苦手な人にとっては、この点が最も高いハードルになるかもしれません。

なぜ虫が出やすいのでしょうか。

- 隙間の多さ: 前述の通り、古民家は木材の収縮や経年劣化により、壁、床、建具などに無数の隙間が生じています。これらの隙間が、虫たちの格好の侵入経路となります。

- 自然に囲まれた立地: 多くの古民家は、山や畑、雑木林の近くに建っています。家の周り自体が虫たちの生息地であるため、家の中に侵入してくるのはある意味自然なことです。

- 建材: 木や土、藁といった自然素材は、虫にとって快適な住処や餌になる場合があります。特に床下の湿気は、シロアリやムカデ、ダンゴムシなどを呼び寄せる原因になります。

遭遇する可能性のある虫は、地域や立地によって様々ですが、代表的なものとして、クモ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、ハチ、アリ、そしてゴキブリなどが挙げられます。特に山間部では、想像を超えるサイズのムカデやクモに出会うこともあります。これらと共存するくらいの覚悟と対策が必要です。

【対策】

虫との遭遇をゼロにすることは不可能ですが、努力によって大幅に減らすことはできます。

- 入居前の徹底駆除: 入居前に、燻煙タイプの殺虫剤(バルサンなど)を複数回焚いて、家の中に潜んでいる虫を一度リセットするのが効果的です。

- 侵入経路を塞ぐ: DIYで最も重要な作業の一つです。ホームセンターで売っている隙間テープやパテ、コーキング剤などを使い、壁と柱の隙間、床板の隙間、サッシ周りなど、考えられる全ての隙間を徹底的に塞ぎます。

- 家の周りの環境整備: 家の周りに虫が寄り付かない環境を作ることも大切です。

- 建物の基礎周りに、帯状に撒くタイプの殺虫剤を定期的に散布する。

- 家の周りの雑草をこまめに刈り、落ち葉などを掃除して、虫の隠れ家をなくす。

- 網戸の破れを補修し、換気扇には防虫フィルターを取り付ける。

- 室内の清潔維持: 生ゴミを放置しない、食べかすをすぐに片付けるなど、ゴキブリなどの餌となるものをなくし、清潔な状態を保ちます。

虫対策は、一度やったら終わりではなく、継続的な努力が必要です。 これを「手間」と捉えるか、「田舎暮らしの一部」として楽しめるかで、古民家暮らしの満足度は大きく変わってくるでしょう。

⑤ 防犯面で注意が必要

現代の住宅に比べて、古民家は防犯性能が低い場合が多く、空き巣などの侵入犯罪に対して注意が必要です。安心して暮らすためには、自分で防犯対策を強化する必要があります。

防犯上の弱点としては、以下のような点が挙げられます。

- 鍵の脆弱性: 玄関や勝手口の鍵が、古いタイプの捻締り(ねじしまり)や、簡単な構造のシリンダー錠であることが多く、ピッキングなどの不正開錠に対して脆弱です。

- 窓の多さと無施錠: 縁側や掃き出し窓など、地面に近く、侵入しやすい大きな窓が多いのが特徴です。窓の数が多いために、つい鍵をかけ忘れてしまう「無施錠」のリスクも高まります。クレセント錠(窓の締め金具)も、ガラスを割られれば簡単に開けられてしまいます。

- 侵入しやすい構造: 縁の下や塀など、身を隠せる死角が多く、侵入者が近づきやすい構造です。また、人の気配が少ない地域では、犯行に時間をかけられてしまう恐れもあります。

【対策】

物件の弱点を把握し、複数の防犯対策を組み合わせることが重要です。

- 鍵の交換・追加: 最も効果的な対策は、玄関や勝手口の鍵を、防犯性能の高いディンプルキーなどに交換することです。貸主の許可が必要ですが、交渉してみる価値は十分にあります。交換が難しい場合は、補助錠を後付けするだけでも防犯性は格段に向上します。

- 窓の防犯強化: すべての窓に補助錠を取り付け、「ワンドア・ツーロック」を徹底しましょう。窓ガラスに防犯フィルムを貼れば、ガラス破りを防ぐのに効果的です。

- 侵入者を寄せ付けない工夫:

- センサーライト: 人の動きを感知して点灯するセンサーライトを、玄関や庭、建物の死角に設置すると、侵入者を威嚇する効果があります。

- 防犯砂利: 踏むと大きな音が出る防犯砂利を、家の周りや窓の下に敷き詰めるのも有効です。

- ダミーカメラ: 本物でなくても、防犯カメラが設置されているように見せるだけで、犯罪の抑止力になります。

- 地域との連携: ご近所付き合いを大切にし、地域の防犯活動に参加することも、エリア全体の防犯意識を高める上で重要です。

「うちは田舎だから大丈夫」という思い込みは禁物です。 自分の身は自分で守るという意識を持ち、物件選びの段階から防犯対策を考慮に入れるようにしましょう。

⑥ 段差が多く生活音が響きやすい

現代の住宅設計の基本である「バリアフリー」という概念は、古民家にはありません。また、建物の構造上、音が響きやすいという特徴もあります。これらは、同居する家族構成やライフスタイルによっては、大きなデメリットとなる可能性があります。

- 段差の多さ: 古民家は、敷居、部屋と廊下、玄関の上り框(あがりかまち)、式台など、家の中に多くの段差が存在します。これらの段差は、高齢者や足の不自由な方、そして小さな子供がいる家庭にとっては、転倒のリスクとなり危険です。昔ながらの急な階段も、上り下りに注意が必要です。

- 生活音の響きやすさ:

- 壁: 部屋を仕切る壁が、土壁や板壁、あるいは襖だけという場合が多く、遮音性はほとんど期待できません。隣の部屋の話し声やテレビの音は、かなりはっきりと聞こえます。

- 床: 2階建ての場合、1階と2階の間の天井板が薄く、2階の足音や物音が階下にダイレクトに響きます。いわゆる「底抜け」と呼ばれる状態で、夜中にトイレに立つ音で目が覚めてしまうこともあります。

プライバシーを重視する方や、家族間で生活リズムが異なる場合、この音の問題は大きなストレスになる可能性があります。例えば、受験勉強に集中したい子供のいる家庭や、夜勤のある仕事をしている人がいる場合、生活音への配慮が常に求められます。

【対策】

- 段差対策:

- 内見時に、段差の多さや高さを実際に歩いて確認し、自分たちの生活で許容できる範囲かを見極めます。

- 危険な箇所には、市販のスロープを設置したり、手すりを後付けしたりする(要貸主許可)ことで、安全性を高めることができます。

- 足元を照らすフットライトを設置するのも有効です。

- 音対策:

- 床: 2階の床に厚手のカーペットや防音マットを敷くことで、階下へ響く音をある程度軽減できます。

- 壁: 完全に音を遮断するのは難しいですが、背の高い本棚などの家具を壁際に置くことで、多少の吸音効果が期待できます。

- 生活の工夫: 家族間でお互いの生活音に配慮するルールを作る、耳栓やホワイトノイズマシンを利用するなど、ソフト面での対策も重要です。

これらのデメリットは、古民家の構造に起因するものであり、根本的な解決が難しい場合が多いです。 物件を選ぶ際には、自分や家族のライフスタイル、将来のことも見据えて、これらの点が許容できるかどうかを慎重に判断することが大切です。

古民家賃貸の探し方4選

理想の古民家を見つけるためには、どこで情報を探せば良いのでしょうか。ここでは、古民家賃貸物件を探すための代表的な4つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。また、具体的なサービス名も挙げながら、その特徴をご紹介します。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 一般的な不動産ポータルサイト | 掲載物件数が圧倒的に多く、選択肢が豊富 | 情報が埋もれやすく、古民家専門の情報は少ない | まずはどんな物件があるか広く浅く探したい人 |

| 古民家専門の不動産サイト | こだわりの物件が多く、情報が濃い。効率的に探せる | 物件数が限られ、人気物件は競争率が高い | 独特の価値観やライフスタイルを重視する人 |

| 自治体の「空き家バンク」 | 格安物件や市場に出ない物件が見つかる。移住支援も | 情報が古い場合がある。交渉が煩雑なことも | 地域に根ざした暮らしをしたい、コストを抑えたい人 |

| 地域の不動産会社 | 未公開物件の情報や、地域ならではの深い情報を得られる | 会社によって得意・不得意がある。探す手間がかかる | 特定の地域に絞って、じっくり探したい人 |

① 一般的な不動産ポータルサイト

多くの人が家探しで最初に利用するのが、SUUMOやLIFULL HOME’Sといった大手の不動産ポータルサイトです。これらのサイトは掲載物件数が圧倒的に多く、全国の賃貸情報を網羅しているため、古民家探しの第一歩として活用できます。

メリットは、何と言ってもその情報量です。様々なエリア、家賃帯の物件を一度に比較検討できます。また、使い慣れたインターフェースで、条件を絞り込んで効率的に検索できるのも魅力です。

デメリットは、古民家というニッチな物件が、他の膨大な情報の中に埋もれてしまいがちな点です。キーワード検索で「古民家」と入力しても、定義が曖昧なため、単に古いだけの物件がヒットすることも少なくありません。

【探し方のコツ】

- フリーワード検索で「古民家」「古民家風」「平屋」「縁側」「土間」などのキーワードを試す。

- こだわり条件で「リノベーション」「DIY可」などを設定する。

- 築年数で絞り込む際は、「指定なし」や「古い順」で検索し、根気強く探す。

SUUMO

株式会社リクルートが運営する、国内最大級の不動産情報サイトです。豊富な物件情報に加え、特集記事や家探しノウハウなど、コンテンツが充実しているのが特徴です。写真やパノラマ画像が多く、物件の雰囲気を掴みやすいです。(参照:SUUMO公式サイト)

LIFULL HOME’S

株式会社LIFULLが運営する不動産情報サイト。独自の物件評価システムや、住まいの専門家に相談できる「住まいの窓口」サービスなど、ユーザーサポートが手厚いのが特徴です。後述する「空き家バンク」と連携しており、自治体が持つ空き家情報も一部検索できます。(参照:LIFULL HOME’S公式サイト)

at home

アットホーム株式会社が運営する不動産情報ネットワーク。全国の不動産会社が加盟しており、特に地域に密着した中小の不動産会社が扱う、ポータルサイトにしか掲載されていないような掘り出し物物件が見つかる可能性があります。(参照:at home公式サイト)

② 古民家専門の不動産サイト

より効率的に、こだわりの古民家を見つけたいのであれば、古民家やリノベーション物件に特化した専門サイトの利用がおすすめです。これらのサイトは、単なる物件情報だけでなく、その物件が持つストーリーや魅力を独自の視点で紹介しており、読んでいるだけでも楽しめます。

メリットは、掲載されている物件の質が高いことです。運営者が厳選した、デザイン性や希少性の高い物件が多く、理想のライフスタイルを実現できる物件に出会いやすいでしょう。

デメリットは、掲載物件数が限られていることと、人気物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、競争率が高いことです。希望のエリアに物件がない場合もあります。

kominka(R不動産)

「東京R不動産」から派生した、古民家に特化した不動産サイト。「古民家」「レトロ」「DIY」など、特定のテーマや視点で物件を紹介しています。物件を単なるスペックで紹介するのではなく、その空間でどんな暮らしができるかという「物語」を伝えるような文章が特徴的で、多くのファンを抱えています。(参照:kominka(R不動産)公式サイト)

空き家ゲートウェイ

株式会社YADOKARIと株式会社あきやカンパニーが共同運営する、空き家のマッチングプラットフォーム。「100均物件(100円)」「0円物件」など、ユニークなコンセプトで注目を集めています。所有者と利用希望者を直接つなぐ形式で、まだ価値が見出されていない空き家を発掘し、活用していくことを目指しています。(参照:空き家ゲートウェイ公式サイト)

アキヤバンク

株式会社うるるが運営する、全国の空き家情報を集約したプラットフォーム。自治体の空き家バンク情報や、不動産会社、個人が所有する空き家物件が掲載されています。掲載料や成約手数料が無料であるため、様々な空き家情報が集まりやすいのが特徴です。売買だけでなく、賃貸物件も探せます。(参照:アキヤバンク公式サイト)

③ 自治体の「空き家バンク」

空き家問題の解決策として、全国の多くの自治体が「空き家バンク」制度を運営しています。 これは、自治体が管内の空き家情報を集約し、ホームページなどで公開して、利用を希望する人(移住者など)に紹介する仕組みです。

最大のメリットは、市場の不動産流通に乗らないような掘り出し物物件や、格安の物件が見つかる可能性があることです。所有者が高齢で不動産会社とのやり取りが難しい場合や、家財が残ったままの状態の物件などが登録されていることがあります。また、移住者向けの補助金や支援制度と連携している場合も多く、経済的なメリットも期待できます。

デメリットは、情報の更新頻度が低く、すでに成約済みにもかかわらず掲載され続けているケースがあることです。また、交渉や契約は当事者間(所有者と希望者)で行うのが基本となるため、専門知識がないとトラブルに発展するリスクもあります。不動産会社が仲介に入る場合もありますが、その限りではありません。

LIFULL HOME’S 空き家バンク

前述のLIFULL HOME’Sが運営する、全国の自治体空き家バンク情報を集約したサイトです。各自治体のサイトを個別に回らなくても、一括で検索できるため非常に便利です。地図から直感的に探すこともできます。(参照:LIFULL HOME’S 空き家バンク公式サイト)

全国版空き家・空き地バンク

アットホーム株式会社と公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会が共同で運営するサイト。こちらも全国の空き家バンク情報を検索できます。宅建協会のネットワークを活かし、地域の不動産会社と連携したサポート体制が特徴です。(参照:全国版空き家・空き地バンクサイト)

④ 地域の不動産会社に直接相談する

インターネットで探すだけでなく、希望するエリアが決まっている場合は、その土地の不動産会社に直接足を運んで相談するという、アナログな方法も非常に有効です。

メリットは、ウェブサイトには掲載されていない「未公開物件」の情報を得られる可能性があることです。地域の不動産会社は、地元の家主との長年の付き合いから、表に出ていない物件情報を独自に持っていることがあります。「古民家を探している」という熱意を伝え、希望条件を登録しておけば、良い物件が出た際に優先的に紹介してもらえるかもしれません。

また、その土地の事情(気候、地域の慣習、近所付き合い、買い物の便など)に精通しているため、物件情報だけではわからない、リアルで深い情報を教えてもらえるのも大きな利点です。

デメリットは、不動産会社によって古民家の取り扱いに得意・不得意があることです。新築やアパートが専門の会社に相談しても、良い情報は得られないかもしれません。事前にホームページなどで、古民家や中古住宅の取り扱い実績があるかどうかを確認してから訪問するのが効率的です。

これらの4つの探し方を組み合わせ、多角的にアプローチすることで、理想の古民家賃貸に出会える可能性は格段に高まります。

内見時に必ず確認したい5つのチェックポイント

気になる物件が見つかったら、いよいよ内見です。古民家は、写真や図面だけではわからない特性や問題点を多く抱えています。契約後に後悔しないためにも、内見は単なる「下見」ではなく、「徹底的な調査」と位置づけ、時間をかけて細部までチェックしましょう。ここでは、プロの視点で必ず確認すべき5つの重要なチェックポイントを解説します。

① 雨漏りやシロアリ被害の跡

建物の寿命を縮める二大要因である「雨漏り」と「シロアリ被害」の痕跡は、最優先で確認すべき項目です。これらを見逃すと、入居後に高額な修繕費用が発生したり、建物の安全性が脅かされたりする可能性があります。

【雨漏りのチェックポイント】

- 天井や壁のシミ: 天井の四隅や壁の上部、窓枠の周辺に、茶色や黒っぽいシミ、壁紙の浮きや剥がれがないかを入念に確認します。特に、押入れの中や天袋は湿気がこもりやすく、雨漏りのサインが現れやすい場所なので、必ず開けて中を確認しましょう。可能であれば、懐中電灯を持参して隅々まで照らしてみるとよくわかります。

- カビの匂い: 部屋に入った瞬間に、カビ臭さやジメジメした空気を感じないか、鼻を利かせてみましょう。見た目にはわからなくても、壁の内部や床下でカビが発生している可能性があります。

【シロアリ被害のチェックポイント】

- 木部の確認: 柱、土台、大引(おおびき)など、床に近い部分の木材を中心にチェックします。表面を軽く指で押したり、ドライバーの柄などでコンコンと叩いてみましょう。木がフカフカしていたり、空洞のような音がしたりする場合は、内部がシロアリに食われている可能性があります。

- 蟻道(ぎどう)の有無: 基礎コンクリートや束石(つかいし)、柱の表面に、シロアリが土や排泄物で作ったトンネル状の道(蟻道)がないかを確認します。

- 床下の確認: 可能であれば、不動産会社や貸主に許可を得て、床下収納庫などから床下の状態を確認させてもらいましょう。湿気の多さ、木材の腐食、シロアリ被害の有無などを直接確認できれば最も確実です。

これらの痕跡を発見した場合は、すぐに不動産会社に報告し、過去の修繕履歴や今後の対応について詳しく確認することが重要です。

② 柱・梁・基礎など建物の構造部分

建物の骨格である構造部分の状態は、耐震性や安全性に直結します。専門家でなくても、いくつかのポイントを押さえることで、建物の健康状態をある程度把握することができます。

- 建物の傾き: 部屋の中央にビー玉やゴルフボールを置いてみましょう。もし、ボールが特定の方向に勢いよく転がるようであれば、建物が傾いている可能性があります。多少の傾きは築年数の古い家にはつきものですが、明らかに体感できるほどの傾きは要注意です。

- 柱や梁の状態: 空間のアクセントにもなる太い柱や梁ですが、その状態をよく観察します。構造的に重要な部分に、大きなひび割れ(クラック)や、木材の接合部のズレがないかを目視で確認します。特に、柱の根元は湿気で腐食しやすい部分なので、念入りにチェックしましょう。

- 基礎の状態: 建物の土台である基礎も重要です。コンクリートの布基礎や独立した束石(つかいし)で家を支えています。基礎部分に幅の広いひび割れがないか、基礎と土台の間に隙間ができていないかなどを確認します。地面が不自然に沈下している箇所がないかもチェックポイントです。

- 建具の開閉: 襖や障子、室内ドアなどを実際に開け閉めしてみます。スムーズに動かず、枠に擦れたり、閉めた時に大きな隙間ができたりする場合は、建物の歪みが原因である可能性があります。

これらのチェックで少しでも不安な点があれば、遠慮なく質問しましょう。「古い家だから仕方ない」で済ませず、その原因や安全性について納得のいく説明を求めることが大切です。

③ キッチン・お風呂・トイレなど水回りの状態

毎日使う水回りは、生活の快適さを大きく左右します。デザインの古さはある程度許容するとしても、機能面に問題がないかはシビアにチェックする必要があります。

- 給水・給湯のチェック: キッチン、洗面所、お風呂の蛇口をすべてひねり、水の出方(水圧)を確認します。特に、複数の蛇口を同時に開けた際に、極端に水圧が弱くならないかを見ておきましょう。お湯が出ることも必ず確認し、給湯器が正常に作動するか、お湯になるまでの時間はどれくらいかもチェックします。給湯器の本体に貼られている製造年月日も確認し、10年以上経過している場合は、近々交換が必要になる可能性も念頭に置いておきましょう。

- 排水のチェック: シンクや浴槽に水を溜め、一気に流してみます。「ゴボゴボ」という異音がしたり、水の流れが非常に遅かったり、逆流してきたりしないかを確認します。排水管の詰まりや勾配不良のサインです。

- 水漏れ・悪臭のチェック: シンクの下や洗面台の下の収納扉を開け、配管周りからの水漏れの跡や、カビ、下水のような悪臭がないかを確認します。床板が湿っていたり、変色していたりする場合は要注意です。

- 換気扇の動作確認: 浴室やトイレ、キッチンの換気扇のスイッチを入れ、異音なく正常に作動するか、吸い込みは十分かを確認します。湿気がこもりやすい古民家において、換気機能は非常に重要です。

水回りの不具合は、入居後の生活に大きな支障をきたします。面倒くさがらずに、実際に水を出したり流したりして、五感をフル活用して確認してください。

④ 断熱材の有無や窓の気密性

「古民家賃貸に住む6つのデメリット」でも解説した通り、断熱性と気密性の低さは古民家の大きな課題です。冬の寒さや夏の暑さ、そして光熱費に直結するため、内見時にできる限りの情報を集めましょう。

- 断熱材のヒアリング: 見ただけではわからないため、不動産会社や貸主に「壁、床、天井に断熱材は入っていますか?」と直接質問するのが最も確実です。もしリフォームしている場合は、いつ、どのような断熱材を、どの範囲に施工したのかまで詳しく聞きましょう。

- 窓の仕様確認: 窓サッシの素材(木製、アルミ、樹脂など)と、ガラスの種類(単層ガラス、ペアガラスなど)を確認します。一般的に「樹脂サッシ+ペアガラス(複層ガラス)」の組み合わせが最も断熱性が高くなります。古いアルミサッシや木製サッシ+単層ガラスの場合は、かなりの寒さを覚悟する必要があります。

- 気密性のチェック: 窓や玄関ドアを閉めた状態で、枠との間に隙間がないかを確認します。手をかざしてみて、すきま風を感じないかチェックしましょう。建具を揺すってみて、ガタつきが大きい場合も気密性が低い証拠です。

これらの情報から、入居後にどれくらいの寒さ対策や費用が必要になるかを具体的にイメージすることができます。「この寒さ(暑さ)を受け入れてでも住みたい」と思えるかどうかの判断材料になります。

⑤ 周辺環境や地域のコミュニティ

住まいは建物単体で完結するものではありません。その家が建つ周辺環境や、地域との関わり方も、暮らしの満足度を大きく左右する要素です。

- 日当たりと風通し: 内見した時間帯だけでなく、朝、昼、夕方で日の当たり方がどう変わるかをイメージします。隣に高い建物があって一日中日陰になる、西日が強すぎる、といったことはないか確認しましょう。窓を開けて、風の通り道があるかも体感してみてください。

- 周辺施設とアクセス: 地図上の距離だけでなく、最寄りのスーパー、コンビニ、病院、駅、バス停まで実際に歩いてみましょう。 道のりに急な坂道はないか、夜道は暗くて危険ではないかなどを自分の足で確かめることが重要です。

- 騒音や匂い: 周辺に工場や幹線道路、線路など、騒音源となるものがないか確認します。窓を閉めた状態と開けた状態で、音の聞こえ方がどう違うかもチェックしましょう。また、近隣に畜産施設や飲食店など、匂いの発生源がないかも確認しておくと安心です。

- 地域のコミュニティ: 不動産会社に、自治会や町内会の活動はどの程度盛んか、参加は必須か、地域の行事(祭り、清掃活動など)はどのようなものがあるかを質問しましょう。ご近所付き合いの密度は地域によって大きく異なります。人付き合いが苦手な人が、濃密なコミュニティに入ってしまうと大きなストレスになります。逆に、地域に溶け込みたい人にとっては、そうした活動が交流のきっかけになります。

物件の「中」だけでなく「外」にも目を向けること。 これが、理想の古民家ライフを送るための最後の、そして非常に重要なチェックポイントです。

契約前に確認すべき4つの注意点

内見を終え、いよいよ入居したい物件が見つかったら、最終ステップは賃貸借契約です。一般的な賃貸物件と異なり、古民家は修繕やDIYに関する取り決めが特殊な場合があります。後々のトラブルを避けるため、口約束で済ませず、すべての重要事項を契約書に明記してもらうことが鉄則です。ここでは、契約前に必ず確認・交渉すべき4つの注意点を解説します。

① 修繕費用の負担範囲

一般的な賃貸契約では、貸主(大家)が修繕義務を負う範囲が法律(民法)や特約で定められています。しかし、古民家の場合、その古さゆえに修繕が必要になる箇所が多く、その費用負担の区分が曖昧になりがちです。契約前に「誰が、何を、どこまで負担するのか」を明確に線引きしておく必要があります。

【確認すべき具体例】

- 主要設備の故障: 給湯器、エアコン(設置されている場合)、トイレ、コンロなどの設備が故障した場合の修理・交換費用は貸主負担か、借主負担か。

- 建物の基本的な不具合: 雨漏り、構造部分(柱・梁など)の補修、シロアリ駆除などの大規模な修繕は、当然貸主の責任範囲か。

- 消耗品の交換: 電球、蛇口のパッキン、襖や障子の張り替えといった、経年劣化による小規模な修繕や消耗品の交換はどちらの負担か。

- 借主の過失によらない破損: 台風で瓦が飛んだ、大雪で雨樋が壊れたなど、自然災害による破損の修繕費用負担はどうなるか。

これらの項目について、一つひとつ具体的に貸主や不動産会社に確認し、その内容を契約書の「特約事項」などに明記してもらいましょう。例えば、「給湯器等の主要設備の故障については、借主の故意・過失によるものを除き、貸主の負担で修繕・交換を行う」といった一文があるだけで、万が一の際の安心感が全く違います。「現状有姿(げんじょうゆうし)」での引き渡しであっても、貸主の修繕義務がすべて免除されるわけではないことを理解し、曖昧な点を残さないようにしましょう。

② DIYやリフォームが可能な範囲

古民家賃貸の魅力である「DIY可能」という条件ですが、この言葉の解釈は貸主によって大きく異なります。トラブルを避けるためには、「DIY可能」という漠然とした許可だけでなく、具体的に「何をして良いのか」の範囲を文書で取り決めることが極めて重要です。

【確認・取り決めをすべき具体例】

- 壁の扱い:

- 壁に棚などを取り付けるための釘やネジの使用は可能か。

- 壁紙の張り替えや、壁の塗装は可能か。可能な場合、色の指定など条件はあるか。

- 既存の壁(土壁など)を剥がして、別の素材(板張り、漆喰など)に変更することは可能か。

- 床の扱い:

- 畳をフローリングに変更することは可能か。

- 既存の床の上にクッションフロアや無垢材を敷く「置き床」は可能か。

- 構造に関わる変更:

- 間仕切り壁の撤去や新設は可能か。

- キッチンの位置変更や、ユニットバスの導入といった大規模な改修は可能か(賃貸では難しい場合が多い)。

- 手続き:

- 工事を行う前に、貸主への事前承認は必要か。

- どのような形で(図面、計画書など)承認を得る必要があるか。

おすすめなのは、入居後にやりたいと考えているDIYのプランをリストアップし、契約前に貸主に見せて、一つひとつ許可を得ておくことです。 そして、その許可された内容を「DIY許可範囲リスト」のような形で書面化し、契約書に添付してもらうのが最も確実な方法です。これにより、「言った、言わない」の水掛け論を防ぐことができます。

③ 原状回復義務の有無

DIYと密接に関わるのが、退去時の「原状回復義務」です。通常の賃貸では、借主は部屋を「借りた時の状態に戻して」返還する義務があります。しかし、DIY可能物件では、この原状回復義務が免除されたり、緩和されたりするケースが多くあります。これも、どこまでが免除されるのかを明確にしておく必要があります。

【確認すべき具体例】

- 原状回復が不要な範囲:

- 許可を得て行ったDIY(壁の塗装、床の張り替えなど)は、退去時に元に戻す必要がないのか。

- 原状回復が必要な範囲:

- 借主の好みで設置した棚や装飾など、次の入居者にとって価値がないと判断されるものは、撤去する必要があるのか。

- 価値が増加した場合の扱い:

- 借主が行ったDIYによって、物件の価値が客観的に向上したと見なされる場合(バリューアップ)、その分の費用を貸主が買い取ってくれる(造作買取請求権)といった取り決めは可能か。(※特約で排除されることが多いですが、交渉の余地はあります)

「DIYで加えた変更は、すべてそのままで退去して良い」という特約を結べるのが理想です。これにより、借主は費用や手間を気にすることなく、自由に空間づくりを楽しめます。貸主にとっても、綺麗にリフォームされた状態で物件が返ってくるというメリットがあります。この点も、契約書で明確に合意しておくべき最重要項目の一つです。

④ 水道・ガスなどライフラインの状況

都会のマンションでは当たり前に整っているライフラインも、古民家、特に地方の物件では特殊なケースがあります。契約してから「こんなはずではなかった」とならないよう、インフラの状況も事前に必ず確認しましょう。

- 水道:

- 上水道か、井戸水かを確認します。井戸水の場合、水質は問題ないか(定期的な水質検査の結果を見せてもらう)、飲用可能か、ポンプのメンテナンスは誰が、いつ、どのように行うか、故障時の費用負担はどうなるか、といった点を確認する必要があります。断水のリスクも考慮しておきましょう。

- ガス:

- 都市ガスか、プロパンガス(LPガス)かを確認します。プロパンガスは、一般的に都市ガスよりも料金が割高になる傾向があります。また、ガス会社を自由に選べない場合がほとんどです。料金体系について事前に確認しておくと安心です。

- 下水:

- 公共下水道か、浄化槽か、汲み取り式かを確認します。浄化槽の場合は、定期的な点検や清掃が必要となり、その費用(年数万円程度)は借主負担となるのが一般的です。汲み取り式の場合は、定期的にバキュームカーを呼ぶ必要があり、その手配や費用負担についても確認が必要です。

- インターネット回線:

- リモートワークを考えている人にとっては死活問題です。光回線の提供エリア内かどうかを、NTTなどの通信会社のウェブサイトで住所を入力して事前に確認しましょう。エリア外の場合は、モバイルWi-FiやCATVのインターネットなど、代替手段を検討する必要があります。また、回線を引き込むための配管の有無や、壁への穴あけ工事が必要かどうかも確認しておきましょう。

これらのライフラインに関する情報は、日々の生活コストや利便性に直結します。不動産会社からの説明を鵜呑みにせず、自分自身でも調査・確認する姿勢が大切です。

まとめ

この記事では、古民家賃貸の探し方から、メリット・デメリット、内見、契約時の注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

古民家での暮らしは、比較的安い家賃で、新築にはない独特の趣と開放感あふれる空間を手に入れ、さらには自分好みにDIYできるという、大きな魅力を持っています。画一的な住まいでは満足できない、自分らしいライフスタイルを追求したい人にとって、古民家は最高のキャンバスとなり得るでしょう。

その一方で、設備の古さや使いにくさ、冬の厳しい寒さとそれに伴う光熱費の増大、耐震性や防犯面での不安、そして虫との共存といった、乗り越えるべきデメリットも数多く存在します。憧れやイメージだけで安易に飛び込むのではなく、こうした現実的な課題を正しく理解し、それを受け入れ、対策を講じる覚悟が求められます。

理想の古民家賃貸を見つけるための成功の鍵は、以下の3つのステップに集約されます。

- 多角的な情報収集: 一般的な不動産ポータルサイトだけでなく、古民家専門サイトや自治体の空き家バンク、地域の不動産会社など、複数の情報源を駆使して、根気強く物件を探しましょう。

- 徹底した現地調査(内見): 雨漏りやシロアリの痕跡、建物の構造、水回りの状態など、本記事で挙げたチェックポイントを参考に、五感をフル活用して物件の状態を細部まで確認します。

- 慎重な契約手続き: 修繕費用の負担範囲、DIYの許可範囲、原状回復義務の有無といった重要な取り決めを、決して口約束で済ませず、すべて契約書に明記してもらうことが、後のトラブルを防ぐ最大の防御策です。

古民家を選ぶことは、単に住む場所を選ぶこと以上の意味を持ちます。それは、その土地の歴史や文化を受け継ぎ、手間や不便ささえも楽しみながら、自分たちの手で豊かな暮らしを創造していくという、クリエイティブな生き方の選択です。

この記事が、あなたの素晴らしい古民家ライフの第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。十分な準備と正しい知識を持って、ぜひあなただけの宝物のような住まいを見つけてください。