オフィス移転は、企業が成長・発展していく上で重要な経営戦略の一つです。しかし、そのプロセスは非常に複雑で、多額の費用が発生します。特に「見積もり」は、移転プロジェクト全体の費用を正確に把握し、予算内で計画を成功させるための羅針盤となる極めて重要な工程です。

本記事では、オフィス移転の見積もりについて、その基本から費用の内訳、相場、そしてコストを賢く抑えるための具体的なコツまで、網羅的に解説します。これからオフィス移転を検討している経営者やプロジェクト担当者の方は、ぜひこのガイドを参考に、計画的でスムーズな移転を実現してください。

目次

オフィス移転の見積もりとは

オフィス移転における「見積もり」と聞くと、単に引っ越し業者に支払う運搬費用を算出するもの、と考える方もいるかもしれません。しかし、実際にはそれだけではありません。オフィス移転の見積もりとは、旧オフィスの原状回復から新オフィスの設計・施工、インフラ整備、引っ越し作業、そして各種手続きに至るまで、移転プロジェクト全体で発生するあらゆる費用を洗い出し、可視化するための重要なプロセスを指します。

この見積もりを正確に行うことで、企業は初めて移転の全体像と総コストを把握し、適切な予算策定や資金計画を立てることが可能になります。

移転全体の費用を把握するための重要な工程

オフィス移転は、単なる「場所の移動」ではありません。企業のブランドイメージ向上、従業員の働きやすさ改善、生産性の向上、優秀な人材の確保など、さまざまな経営課題を解決するための戦略的投資です。その成功の可否は、事前の綿密な計画と、その計画に基づいた正確な予算管理にかかっています。

オフィス移転の見積もりは、この予算管理の根幹をなすものであり、その重要性は多岐にわたります。

1. 予算策定の基盤となる

最も基本的な役割は、移転に必要な総費用を明確にすることです。見積もりを取ることで、賃貸契約の初期費用、内装工事費、引っ越し費用、ITインフラ整備費、什器購入費など、多岐にわたるコスト項目が具体的に数字として見えてきます。これにより、経営陣は現実的な予算を確保し、資金調達の計画を立てることができます。曖昧な予測ではなく、根拠のある数値に基づいて意思決定ができるため、プロジェクト途中で予算が大幅に超過するといったリスクを低減できます。

2. 業者選定の客観的な判断基準となる

オフィス移転には、不動産仲介会社、内装デザイン会社、工事業者、引っ越し業者、ITベンダーなど、多くの専門業者が関わります。複数の業者から見積もり(相見積もり)を取得することで、各社の提供するサービス内容と価格を客観的に比較検討できます。

重要なのは、単に価格の安さだけで判断しないことです。見積書の内訳を詳細に比較することで、「A社は安いが、この作業が含まれていない」「B社は高いが、アフターサポートが充実している」といった違いが明確になります。自社の移転目的や要件に最も合致した、コストパフォーマンスの高いパートナー企業を見極めるための、不可欠な判断材料となります。

3. プロジェクトのスコープ(範囲)を明確にする

見積もりを取る過程で、移転プロジェクトで「何をすべきか」が具体的に定義されていきます。例えば、「新しいオフィスではフリーアドレスを導入したい」「Web会議用の個室ブースを3つ設置したい」「サーバーをクラウドに移行したい」といった要望を業者に伝えることで、それがどのような工事や作業を伴い、どれくらいの費用がかかるのかが明らかになります。

このプロセスを通じて、プロジェクトの要求仕様が具体化され、関係者間での認識のズレを防ぐことができます。また、予算オーバーの場合は、どの要件の優先順位を下げ、スコープを調整するかの判断材料にもなります。

4. トラブルを未然に防ぐ契約の土台となる

詳細な見積書は、最終的に業者と交わす契約書の基礎となります。見積書に記載された作業範囲、仕様、数量、単価、そして総額は、契約内容そのものです。

「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、すべての作業項目と費用が見積書に明記されていることを確認する必要があります。「〇〇工事一式」といった曖昧な記載ではなく、できるだけ詳細な内訳を提出してもらうことが重要です。万が一、後から追加費用を請求された際にも、最初の見積書と契約書が自社を守るための重要な証拠となります。

このように、オフィス移転の見積もりは、単なる価格調査にとどまらず、プロジェクト全体の成功を左右するコンパスのような役割を担っています。この工程を丁寧に行うことが、予算超過やスケジュールの遅延、関係者とのトラブルといったリスクを最小限に抑え、スムーズで満足度の高いオフィス移転を実現するための第一歩となるのです。

オフィス移転の見積もりを取るタイミング

オフィス移転を成功させるためには、適切なタイミングで行動を起こすことが不可欠です。特に、見積もり依頼の時期は、選べる業者の幅や価格交渉の余地、さらにはプロジェクト全体の進行に大きく影響します。一般的に、余裕を持ったスケジュールを組むことが推奨されます。

移転予定日の半年前から準備を開始するのが理想

オフィス移転は、多くのタスクが複雑に絡み合う大規模なプロジェクトです。そのため、移転予定日から逆算して、少なくとも半年前(6ヶ月前)には準備を開始するのが理想的です。この初期段階で行うべきことは、見積もりを依頼する前段階の「土台作り」です。

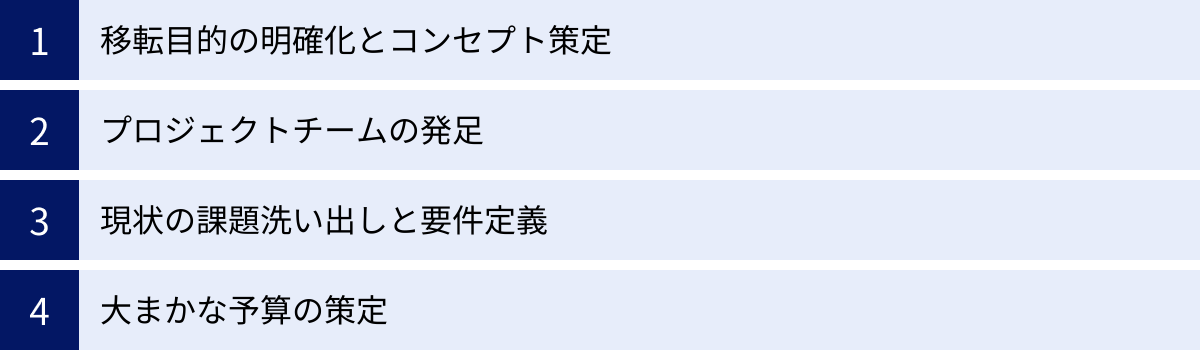

【移転6ヶ月前までに行うべきこと】

- 移転目的の明確化とコンセプト策定:

- なぜ移転するのか?(人員増加への対応、コスト削減、ブランディング強化、働き方改革の推進など)

- 新しいオフィスで何を実現したいのか?(コミュニケーションの活性化、集中できる環境の整備、コラボレーションの促進など)

- これらの目的やコンセプトが、後々の物件選びや内装デザイン、業者選定のブレない軸となります。

- プロジェクトチームの発足:

- 経営層、総務、経理、人事、情報システム、各事業部門の代表者など、関連部署からメンバーを選出して専門チームを組織します。

- プロジェクト全体の責任者(プロジェクトマネージャー)を任命し、各メンバーの役割分担を明確にすることで、スムーズな意思決定と情報共有が可能になります。

- 現状の課題洗い出しと要件定義:

- 現在のオフィスの問題点(狭い、会議室が足りない、動線が悪い、立地が不便など)を洗い出します。

- 従業員アンケートなどを実施し、現場の声を収集することも有効です。

- これらの課題を解決するために、新しいオフィスに必要な機能やスペック(面積、立地、必要な部屋数、設備など)を「移転要件」としてまとめます。

- 大まかな予算の策定:

- この時点ではまだ正確な見積もりはありませんが、過去の事例や一般的な相場を参考に、大枠の予算を確保しておきます。これが、後の物件探しや業者選定の際の目安となります。

このように、半年前から準備を始めることで、焦らずにじっくりと移転の方向性を定め、関係者間の合意形成を図ることができます。この土台がしっかりしているほど、その後の見積もり依頼や業者選定がスムーズに進みます。

見積もり依頼は移転予定日の3~5ヶ月前が目安

具体的な見積もり依頼のタイミングは、移転予定日の3ヶ月から5ヶ月前が一般的です。この時期が推奨されるのには、明確な理由があります。

【なぜ3~5ヶ月前が適切なのか】

- 移転先物件がほぼ確定している:

- 正確な見積もりを算出するためには、移転先の物件情報(住所、面積、階数、搬入経路、ビルのルールなど)が不可欠です。特に、内装工事費や原状回復費は、物件の状況によって大きく変動します。

- 通常、物件探しから契約までは1~2ヶ月程度かかるため、6ヶ月前から準備を始めれば、この時期には移転先候補が絞られているか、決定している状態になります。これにより、業者も精度の高い見積もりを提出できます。

- 業者を比較検討する時間が確保できる:

- オフィス移転には、前述の通りさまざまな専門業者が関わります。相見積もりを取って、各社の提案内容、実績、担当者の対応力などをじっくり比較検討するには、最低でも1ヶ月程度の期間が必要です。

- 依頼が遅れると、限られた時間の中で業者を決めなければならず、焦って不本意な契約をしてしまうリスクが高まります。また、人気の高い優良な業者はスケジュールが埋まっている可能性もあります。

- 内装設計や工事の期間を考慮:

- 新しいオフィスのレイアウト設計やデザインには、数週間から1ヶ月以上かかることもあります。その後、実際の工事期間として1~2ヶ月程度を見込む必要があります。

- 見積もりを取って業者を決定し、すぐに設計・工事に取り掛かれるように、3~5ヶ月前というタイミングが理にかなっています。

- 価格交渉の余地が生まれる:

- スケジュールに余裕があれば、業者側も人員や資材の調整がしやすくなります。また、発注者側も「急いでいる」という足元を見られることなく、落ち着いて価格や条件の交渉に臨めます。

【タイミングが早すぎる・遅すぎる場合のリスク】

- 早すぎる場合(6ヶ月以上前):

- 移転先物件が未定なことが多く、業者も概算の見積もりしか出せません。後で物件が決まった際に、金額が大きく変動する可能性があります。

- 移転の要件自体がまだ固まっておらず、二度手間、三度手間になることもあります。

- 遅すぎる場合(2ヶ月前など):

- 業者選定の選択肢が極端に狭まります。

- 内装工事やインフラ整備が間に合わない可能性があります。

- 短納期を理由に、通常より割高な料金を提示される(特急料金など)ことがあります。

- 十分な比較検討ができず、結果的に満足度の低い移転になるリスクが高まります。

結論として、オフィス移転の成否はスケジュール管理にかかっていると言っても過言ではありません。移転予定日から逆算し、「半年前から準備開始、3~5ヶ月前に見積もり依頼」というタイムラインを一つの目安として、計画的にプロジェクトを進めていきましょう。

オフィス移転の見積もりに含まれる費用の内訳

オフィス移転の総費用は、さまざまな項目の積み重ねで構成されています。見積もりを正しく理解し、予算を管理するためには、これらの内訳を把握しておくことが不可欠です。ここでは、オフィス移転の見積もりで提示される主な費用項目について、一つひとつ詳しく解説します。

| 大項目 | 主な内訳 |

|---|---|

| 旧オフィスの関連費用 | 原状回復工事費用、不用品の廃棄費用 |

| 新オフィスの関連費用 | 契約費用、内装・インフラ工事費用、オフィス家具・OA機器の購入費用 |

| 移転作業そのものの費用 | 引っ越し作業費用 |

| 手続き・その他費用 | 官公庁への届出・手続き費用、その他諸経費 |

旧オフィスの原状回復工事費用

原状回復とは、退去するオフィスを借りた当初の状態に戻すことを指し、賃貸借契約で義務付けられているのが一般的です。これはオフィス移転において、想定外に高額になりがちな費用の筆頭であり、特に注意が必要です。

- 工事内容: 間仕切りの撤去、壁紙や床材の張り替え、照明器具の交換、天井の再塗装、クリーニングなどが含まれます。入居時に行った内装工事や増設した設備は、原則としてすべて撤去する必要があります。

- 費用の目安: 工事の範囲や物件のグレードによって大きく異なりますが、坪単価で3万円~10万円程度が相場とされています。小規模オフィスでも数十万円、大規模オフィスになると数百万~数千万円に達することもあります。

- 注意点:

- 契約書の確認: まず、賃貸借契約書で原状回復の範囲(どこまで元に戻す必要があるか)と、工事業者の指定(ビル指定業者(B工事)か、自社で手配できる(C工事)か)を必ず確認しましょう。

- 工事業者の選定: ビル指定業者しか使えない場合、価格競争が働かず、費用が高額になる傾向があります。その場合でも、見積もりの内訳を詳細に確認し、不要な項目がないか、単価は妥当かなどを精査し、価格交渉を試みることが重要です。

新オフィスの契約費用

新しいオフィスを借りる際に発生する初期費用です。物件の契約時にまとめて支払うのが一般的で、移転費用全体の中でも大きなウェイトを占めます。

- 敷金・保証金: 家賃の滞納や原状回復費用の未払いに備えるための担保金です。賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場です。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されます。

- 礼金: 貸主(オーナー)へのお礼として支払う費用で、返還されません。賃料の1~2ヶ月分が相場ですが、近年は礼金なしの物件も増えています。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、賃料の1ヶ月分+消費税が一般的です。

- 前払賃料: 契約時に、入居する月の賃料(日割りの場合も)と、翌月分の賃料を前払いで支払います。

- 火災保険料: 万が一の火災や水漏れなどに備えるための保険です。契約時に加入が義務付けられていることがほとんどで、年額1.5万円~5万円程度が目安です。

これらの費用を合計すると、賃料の10ヶ月分以上になることも珍しくなく、移転の初期コストとして大きな負担となります。

新オフィスの内装・インフラ工事費用

新しいオフィスを自社の働き方に合わせて快適で機能的な空間にするための工事費用です。どのようなオフィスにしたいかによって、費用は大きく変動します。

内装デザイン・設計費用

企業のコンセプトや働き方を反映した、魅力的なオフィス空間を創り出すための費用です。

- 依頼先: デザイン会社、設計事務所、内装工事会社などに依頼します。

- 費用体系: プロジェクト全体の工事費に対する料率(例:工事費の10~15%)で決まる場合や、坪単価で算出される場合があります。坪単価では1万円~5万円程度が目安ですが、有名デザイナーに依頼する場合などはさらに高額になります。

電話・ネットワーク・電気工事費用

現代のビジネスに不可欠な通信環境や電源を整備するための費用です。

- 電話工事: ビジネスフォンの主装置(PBX)の設置や移設、電話機の配線など。工事内容によりますが、10万円~50万円以上かかることもあります。

- ネットワーク(LAN)工事: インターネット回線の引き込み、ハブやルーターの設置、各デスクへのLANケーブルの配線など。配線する場所の数や複雑さによって費用は変動し、10万円~100万円以上と幅があります。

- 電気工事: デスクの配置に合わせてコンセントを増設したり、専用の電源回路を設けたりする工事です。1箇所あたり1万円~3万円程度が目安です。

消防・防災設備の工事費用

オフィスのレイアウト変更に伴い、消防法に適合させるための工事です。従業員の安全に関わる非常に重要な費用です。

- 主な工事: 間仕切り設置によるスプリンクラーの増設、煙感知器や熱感知器の移設・増設、誘導灯の設置、避難経路の確保など。

- 費用: 工事内容によりますが、数十万円~数百万円かかる場合もあります。消防署への届出も必要となります。

引っ越し作業費用

旧オフィスから新オフィスへ、オフィス家具やOA機器、書類などを運搬するための費用です。

- 費用の構成: 運搬する物量、移動距離、作業員の人数、作業時間(平日昼間か、夜間・休日か)、建物の条件(エレベーターの有無など)、梱包や開梱の作業を依頼するかどうかで決まります。

- 費用の目安: 従業員1人あたり2万円~5万円程度が相場とされています。ただし、精密機器や重量物の運搬には別途費用がかかる場合があります。

オフィス家具やOA機器の購入・移設費用

新しいオフィスで使用するデスク、チェア、キャビネット、会議テーブルなどの家具や、PC、複合機、サーバーなどのOA機器に関する費用です。

- 新規購入の場合: 新しいオフィスのコンセプトに合わせて一新する場合、大きな費用がかかります。従業員1人あたりの家具購入費は10万円~30万円程度が目安です。

- 移設の場合: 既存のものを利用すれば購入費用は抑えられますが、分解・組立・設置の費用が発生します。

- リース: OA機器などはリース契約の場合も多く、移転に伴う契約内容の変更や手続きが必要になることがあります。

不用品の廃棄費用

移転を機に不要になった古い家具やOA機器、大量の書類などを処分するための費用です。

- 注意点: 事業活動で生じたゴミは「産業廃棄物」として扱われるため、家庭ごみのように捨てることはできません。専門の産業廃棄物処理業者に依頼する必要があり、その処理費用がかかります。

- コスト削減: まだ使用できるオフィス家具などは、中古オフィス家具の買取業者に売却することで、廃棄費用を削減できるだけでなく、収入を得られる可能性もあります。

官公庁への届出・手続き費用

オフィスの住所変更に伴い、さまざまな官公庁への届出が必要です。

- 主な届出先: 法務局(本店移転登記)、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、警察署(車庫証明など)、消防署など、多岐にわたります。

- 費用: これらの手続きを司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合、その報酬が発生します。依頼する範囲によりますが、数万円~数十万円程度かかることがあります。

その他諸経費

上記以外にも、見落としがちな細かい費用が発生します。

- 挨拶状の作成・郵送費: 取引先への移転通知のための費用。

- Webサイト、名刺、会社案内などの変更費用: 住所や電話番号の修正に伴うデザイン修正費や印刷費。

- 従業員への説明会や懇親会の費用: 新しいオフィスへの円滑な移行を促すための費用。

- 清掃費用: 新旧オフィスのクリーニング費用。

これらの費用項目をすべてリストアップし、漏れなく見積もりに含めることで、移転プロジェクトの全体像を正確に把握し、予算オーバーのリスクを最小限に抑えることができます。

オフィス移転の見積もり費用相場

オフィス移転にかかる費用の総額は、企業の規模や移転の目的、オフィスのグレードなどによって大きく変動します。ここでは、具体的なイメージを掴むために、「従業員数別」と「坪単価別」という2つの切り口から、一般的な費用相場を見ていきましょう。

※以下の金額はあくまで一般的な目安であり、立地や工事内容、選択する業者のグレードによって大きく変動する点にご留意ください。

【従業員数別】の費用相場

従業員数は、必要なオフィスの面積や物量を測る上で最も分かりやすい指標の一つです。ここでは、従業員1人あたりのオフィス面積を2~3坪と仮定して算出します。

| 従業員数 | 想定面積 | 費用総額の目安 |

|---|---|---|

| 10名 | 20~30坪 | 300万円~800万円 |

| 30名 | 60~90坪 | 900万円~2,500万円 |

| 50名 | 100~150坪 | 1,800万円~4,500万円 |

| 100名 | 200~300坪 | 4,000万円~1億円以上 |

従業員10名以下の場合

- 想定面積: 20~30坪

- 費用総額(目安): 300万円~800万円

- 費用の特徴:

- 新オフィス契約費用: 150万円~400万円(賃料25万円~50万円/月を想定)

- 内装工事費用: 50万円~200万円(比較的小規模な工事で済むことが多い)

- 原状回復費用: 50万円~150万円

- その他(引っ越し、什器等): 50万円~100万円

- ポイント: この規模では、居抜き物件やセットアップオフィスを選択肢に入れることで、内装工事費を大幅に削減できる可能性があります。既存の家具を最大限活用するなど、コストを意識した計画が立てやすいフェーズです。

従業員30名程度の場合

- 想定面積: 60~90坪

- 費用総額(目安): 900万円~2,500万円

- 費用の特徴:

- 新オフィス契約費用: 480万円~1,000万円(賃料60万円~120万円/月を想定)

- 内装工事費用: 200万円~800万円(会議室やリフレッシュスペースなど、造作の要望が増える)

- 原状回復費用: 180万円~500万円

- その他(引っ越し、什器等): 100万円~300万円

- ポイント: 企業の成長段階にあることが多く、将来的な人員増も見越したレイアウト設計が重要になります。内装工事の比重が大きくなり始めるため、デザイン性と機能性、コストのバランスを考えた業者選定が求められます。

従業員50名程度の場合

- 想定面積: 100~150坪

- 費用総額(目安): 1,800万円~4,500万円

- 費用の特徴:

- 新オフィス契約費用: 800万円~2,000万円(賃料100万円~250万円/月を想定)

- 内装工事費用: 500万円~1,500万円(企業のブランディングを意識したデザイン性の高い内装が増える)

- 原状回復費用: 300万円~900万円

- その他(引っ越し、什器等): 200万円~500万円

- ポイント: プロジェクトが大規模化し、関係部署も多岐にわたるため、専門のプロジェクトマネジメント(PM)会社の活用も視野に入ってきます。働き方改革や企業文化の醸成といった、戦略的な目的を持って移転を計画するケースが多くなります。

従業員100名程度の場合

- 想定面積: 200~300坪

- 費用総額(目安): 4,000万円~1億円以上

- 費用の特徴:

- 新オフィス契約費用: 1,600万円~4,000万円(賃料200万円~500万円/月を想定)

- 内装工事費用: 1,500万円~4,000万円以上(大規模なインフラ整備やセキュリティ対策も必要になる)

- 原状回復費用: 600万円~1,800万円

- その他(引っ越し、什器等): 500万円~1,000万円以上

- ポイント: まさに一大プロジェクトであり、経営層を巻き込んだトップダウンでの意思決定が不可欠です。移転の目的を全社で共有し、ワンストップで対応できる信頼性の高いパートナー業者を選ぶことが成功の鍵となります。費用も億単位になる可能性があるため、緻密な資金計画が求められます。

【坪単価別】の費用相場

もう一つの指標が「坪単価」です。特に、原状回復費用や内装工事費用を見積もる際によく用いられます。総額をオフィスの坪数で割ることで、費用の規模感を把握できます。

| 費用項目 | 坪単価の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 原状回復工事費用 | 3万円~10万円/坪 | ビルのグレードや契約内容、入居時の内装によって大きく変動。指定業者かどうかも影響する。 |

| 内装工事費用 | 10万円~30万円/坪 | ローコストな仕上げから、デザイン性の高いハイグレードな内装まで幅がある。 |

| オフィス家具・什器費用 | 5万円~15万円/坪 | 新規購入か、既存品流用かで大きく異なる。 |

| 引っ越し・運搬費用 | 1万円~3万円/坪 | 物量や距離、作業条件による。 |

| 合計(総額) | 20万円~60万円/坪 | 全ての費用を合算した坪単価の目安。 |

【坪単価で考えるメリット】

- 物件比較がしやすい: 複数の候補物件がある場合、「この物件なら総額はこのくらいか」というシミュレーションがしやすくなります。

- 予算に応じたグレード設定: 予算の総額が決まっている場合、坪単価から逆算して、内装工事にかけられる費用や選べる家具のグレードなどを検討できます。

例えば、50坪のオフィスに移転する場合、上記の坪単価を当てはめてみましょう。

- 原状回復費用: 50坪 × 5万円/坪 = 250万円

- 内装工事費用: 50坪 × 15万円/坪 = 750万円

- オフィス家具費用: 50坪 × 10万円/坪 = 500万円

- 引っ越し費用: 50坪 × 2万円/坪 = 100万円

- 工事関連の合計: 1,600万円

これに新オフィスの契約費用(敷金など)が加わるため、総額はさらに大きくなります。

このように、「従業員数」と「坪単価」の2つの視点から相場を理解しておくことで、自社の移転計画における費用の妥当性を判断し、より現実的な予算策定を行うことができます。

オフィス移転の見積もりを安く抑える7つのコツ

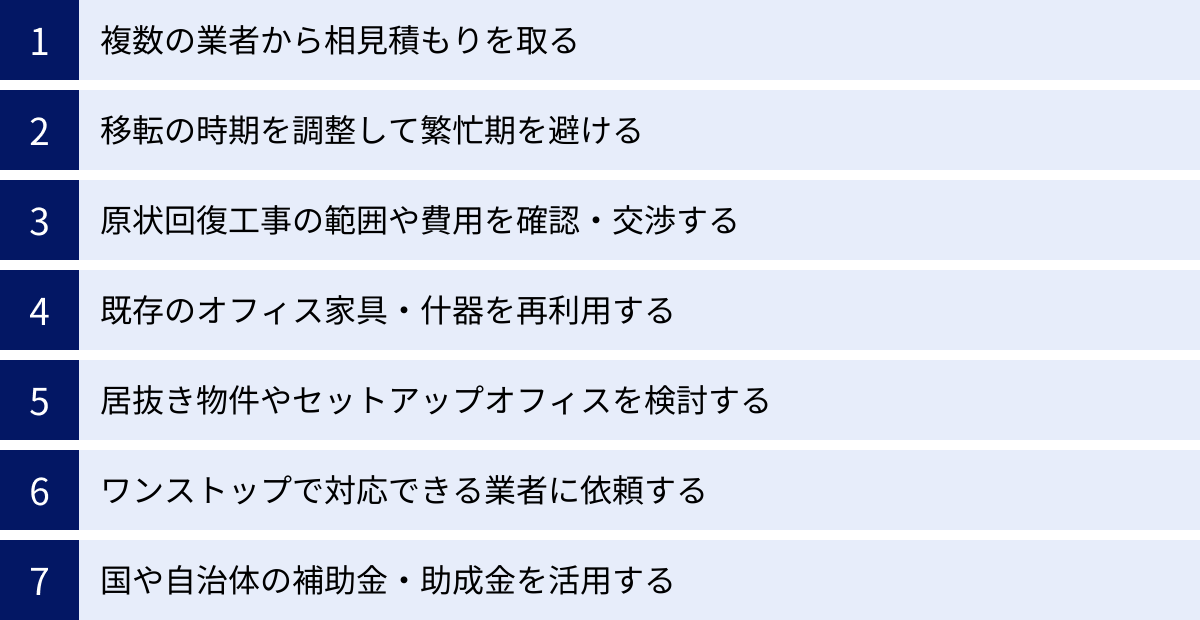

オフィス移転には多額の費用がかかりますが、計画段階からいくつかのポイントを意識することで、無駄なコストを削減し、費用を賢く抑えることが可能です。ここでは、見積もりを安くするための具体的な7つのコツをご紹介します。

① 複数の業者から相見積もりを取る

これはコスト削減の最も基本的かつ効果的な方法です。最低でも3社、できれば特徴の異なる4~5社から見積もりを取得しましょう。

- 目的:

- 価格の適正化: 複数の見積もりを比較することで、その作業内容に対する適正な価格水準を把握できます。一社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか判断できません。

- サービス内容の比較: 価格だけでなく、提案されるデザイン、工事の品質、アフターサポート、担当者の対応力など、サービス全体の質を比較検討できます。

- 交渉材料の確保: 他社の見積もりを提示することで、「この項目はA社の方が安いのですが」といった具体的な価格交渉が可能になります。

- 注意点: 見積もりを依頼する際は、各社に同じ条件(移転先の情報、希望するレイアウト、工事の範囲など)を伝えましょう。条件がバラバラだと、公平な比較ができなくなってしまいます。

② 移転の時期を調整して繁忙期を避ける

引っ越し業界には、料金が高くなる「繁忙期」と、比較的安くなる「閑散期」があります。

- 繁忙期: 2月~4月(新生活シーズン)と、9月~11月(企業の異動シーズン)。この時期は需要が集中するため、料金が高騰し、業者も予約が取りにくくなります。

- 閑散期: 1月、5月~8月、12月。特に夏場は需要が落ち着くため、料金が割安になる傾向があります。

- メリット: 移転時期を閑散期に設定するだけで、引っ越し費用を10%~30%程度削減できる可能性があります。また、業者側も余裕を持って作業にあたれるため、より丁寧なサービスを期待できます。可能であれば、企業の決算期や事業計画に合わせて、移転時期を戦略的に調整することをおすすめします。

③ 原状回復工事の範囲や費用を確認・交渉する

前述の通り、原状回復費用は移転コストの中でも大きなウェイトを占め、かつ交渉の余地がある項目です。

- 賃貸借契約書の再確認: まず、契約書に記載されている原状回復の義務範囲を徹底的に確認します。「特約」などに、貸主と借主の負担区分が細かく定められている場合があります。経年劣化や通常損耗については、原則として貸主負担となるため、不当な請求をされていないかチェックしましょう。

- 工事区分の確認と交渉: ビル側の資産に関わる工事(空調、防災設備など)を「B工事」、借主が自由に業者を選んで行える工事を「C工事」と呼びます。ビル側から「これはB工事です」と指定された項目でも、交渉次第でC工事として認められ、自社で選んだ安価な業者に発注できる場合があります。

- ビル指定業者との価格交渉: B工事でビル指定業者を使わなければならない場合でも、見積もりの内訳を精査し、「この単価は高すぎるのではないか」「この作業は本当に必要か」といった観点から、粘り強く価格交渉を行いましょう。

④ 既存のオフィス家具・什器を再利用する

新しいオフィスに合わせて全ての家具を新調するのは魅力的ですが、コストは一気に跳ね上がります。

- 現状の資産をリストアップ: まず、現在使用している家具や什器のリストを作成し、「再利用するもの」「廃棄するもの」を仕分けします。

- 再利用のメリット: オフィスチェアやデスク、キャビネットなど、まだ十分に使えるものを再利用すれば、新規購入費用を大幅に削減できます。従業員にとっても、使い慣れた家具には愛着があるかもしれません。

- 複合的なアプローチ: 全てを再利用するのではなく、「お客様が利用する会議室やエントランスの家具は新調し、執務スペースは既存のものを活用する」といったメリハリのある投資も有効です。また、中古オフィス家具の購入やリースを組み合わせるのも賢い選択です。

⑤ 居抜き物件やセットアップオフィスを検討する

物件選びの段階で工夫することで、初期費用を劇的に抑えることができます。

- 居抜き物件: 前のテナントが使用していた内装や設備(間仕切り、受付、会議室など)がそのまま残された状態で借りられる物件です。

- メリット: 内装工事費を大幅に削減でき、入居までの期間も短縮できます。

- デメリット: レイアウトの自由度が低く、自社のコンセプトに合わない可能性があります。また、設備の老朽化には注意が必要です。

- セットアップオフィス: オーナー側が、ある程度の内装や家具をあらかじめ設置した状態で貸し出す物件です。

- メリット: デザイン性の高い空間に、初期費用を抑えてスピーディーに入居できます。

- デメリット: 居抜き物件と同様にレイアウトの自由度は低いですが、デザイン性が高く、スタートアップ企業などに人気があります。

⑥ ワンストップで対応できる業者に依頼する

物件探し、設計デザイン、内装工事、引っ越し、インフラ整備などを、別々の業者に依頼するのではなく、一括して請け負ってくれる業者に依頼する方法です。

- メリット:

- 窓口の一本化: 担当者とのやり取りがシンプルになり、プロジェクト管理の手間が大幅に削減されます。

- 責任の所在が明確: トラブルが発生した際の責任の所在がはっきりします。

- コスト削減の可能性: 全体を一括で発注することで、業者側も効率的な人員配置や資材調達が可能になり、「パッケージ価格」として個別に依頼するよりも割安になることがあります。各工程間の無駄な調整コストも発生しません。

- 注意点: 業者選定が非常に重要になります。自社の希望を正確に汲み取り、トータルで最適な提案をしてくれる、信頼できるパートナーを見つけることが成功の鍵です。

⑦ 国や自治体の補助金・助成金を活用する

オフィス移転の目的によっては、国や自治体が提供する補助金・助成金の対象となる場合があります。

- 対象となる可能性のある例:

- 働き方改革推進支援助成金(厚生労働省): テレワーク導入や労働時間改善のための設備投資(サテライトオフィス設置など)が対象になる場合があります。

- 事業再構築補助金(中小企業庁): 新分野展開や業態転換の一環としてのオフィス移転が対象となる可能性があります。

- 各自治体の制度: 地方への本社機能移転や、特定の地区への移転を促進するための独自の補助金制度を設けている場合があります。

- 情報収集: 最新の情報は、中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」や、各省庁・自治体の公式サイトで確認できます。申請には期間や要件があるため、計画の早い段階から情報収集を始めることが重要です。

これらのコツを組み合わせることで、オフィス移転の費用を大幅に削減できる可能性があります。単なるコストカットではなく、「賢く投資する」という視点で、自社にとって最適な方法を選択していきましょう。

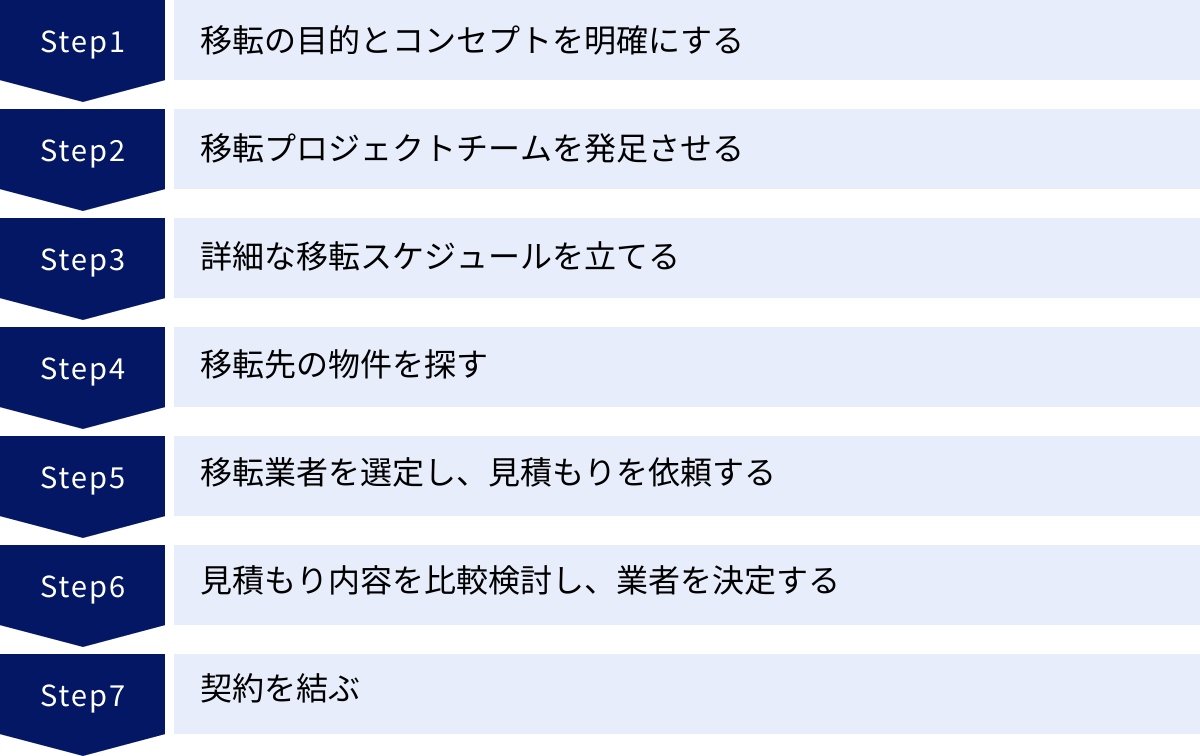

オフィス移転の見積もり依頼から契約までの流れ【7ステップ】

オフィス移転は、思いつきで始められるものではありません。成功のためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、移転の意思決定から業者との契約に至るまでの標準的な流れを7つのステップに分けて解説します。

① 移転の目的とコンセプトを明確にする

すべての始まりは、「なぜ移転するのか?」という根本的な問いに答えることです。ここが曖昧なまま進むと、後の物件選びやオフィスデザインで軸がブレてしまいます。

- 目的の例:

- 事業拡大: 人員増加に対応するためのスペース確保

- コスト削減: 賃料の安いエリアへの移転、オフィスの最適化

- ブランディング向上: 企業イメージに合ったエリア・ビルへの移転

- 働き方改革: コミュニケーション活性化、ABW(Activity Based Working)導入

- 人材獲得: 採用競争力のある魅力的なオフィス環境の構築

- コンセプト策定: 目的に基づき、「どのようなオフィスにしたいか」というコンセプトを具体化します。「オープンでコミュニケーションが活発なオフィス」「集中とリラックスを両立できるオフィス」など、キーワードを決めると良いでしょう。

② 移転プロジェクトチームを発足させる

オフィス移転は全社的なプロジェクトです。各部署の協力なしには進められません。

- メンバー構成: 経営層、総務、人事、経理、情報システム、各事業部門の代表者など、関係各所からメンバーを集めます。

- 役割分担:

- プロジェクトマネージャー: 全体の進捗管理、意思決定、関係各所との調整役。

- 総務・人事: 物件探し、業者選定、社内への告知、働き方のルール作り。

- 経理: 予算管理、支払い業務。

- 情報システム: ITインフラの設計・構築、セキュリティ対策。

- 事業部門代表: 現場の意見や要望の集約。

- 定例会議の設定: 定期的に会議を開き、進捗状況や課題を共有し、スムーズな情報連携を図ります。

③ 詳細な移転スケジュールを立てる

プロジェクトの全体像を可視化し、タスクの抜け漏れを防ぐために、詳細なスケジュールを作成します。

- 手法: ガントチャートやWBS(Work Breakdown Structure)を用いて、やるべきタスクを洗い出し、それぞれの担当者と期限を設定します。

- 逆算思考: 移転日から逆算して、「いつまでに何を終えていなければならないか」を考えます。

- 主要なマイルストーン:

- 移転方針決定(6ヶ月前)

- 物件選定・契約(4~5ヶ月前)

- 業者選定・見積もり依頼(3~5ヶ月前)

- 内装設計・デザイン確定(3ヶ月前)

- 各種工事開始(2ヶ月前)

- 引っ越し(移転日)

- 原状回復工事完了(移転後)

④ 移転先の物件を探す

ステップ①で定めた目的とコンセプト、そして予算に基づいて、移転先の物件を探します。

- 物件選定のポイント:

- 立地: 交通の便、取引先へのアクセス、周辺環境。

- 面積・レイアウト: 必要な坪数、レイアウトのしやすさ。

- 賃料・共益費: 予算内に収まるか。

- ビルグレード・設備: 耐震性、空調、セキュリティ、電源容量、床荷重など。

- 情報収集: オフィス専門の不動産仲介会社に相談するのが一般的です。複数の会社に声をかけ、幅広い物件情報を集めましょう。

⑤ 移転業者を選定し、見積もりを依頼する

物件が決定したら、いよいよ移転作業を依頼する業者を選定し、具体的な見積もりを依頼します。

- 業者候補のリストアップ: 実績や得意分野を考慮し、相見積もりを取る業者を3~5社程度リストアップします。

- RFP(提案依頼書)の作成: 業者に正確な見積もりと質の高い提案をしてもらうため、RFPを作成します。RFPには以下の内容を盛り込みます。

- 移転の目的とコンセプト

- 新旧オフィスの情報(住所、図面など)

- 移転スケジュール

- 依頼したい業務範囲(デザイン、工事、引っ越しなど)

- 予算

- オリエンテーションの実施: 各業者にRFPを渡し、プロジェクトの内容を説明する場を設けます。質疑応答を通じて、業者の理解度や対応力を確認します。

⑥ 見積もり内容を比較検討し、業者を決定する

各社から提出された見積書と提案書を比較検討し、最終的に依頼する業者を1社に絞り込みます。

- 比較のポイント:

- 価格: 総額だけでなく、各項目の単価や数量が妥当かを詳細にチェックします。「一式」という表記が多い見積もりは注意が必要です。

- 提案内容: 自社の目的やコンセプトを理解し、それを実現するための具体的なデザインやレイアウトが提案されているか。

- 実績・体制: 同規模・同業種の移転実績があるか。プロジェクトチームの体制はしっかりしているか。

- 担当者との相性: 長期間にわたるプロジェクトを共に進めるパートナーとして、円滑なコミュニケーションが取れるか。

- プレゼンテーション: 最終候補の2~3社にはプレゼンテーションを依頼し、提案内容をより深く理解するとともに、担当者の熱意や人柄も確認しましょう。

⑦ 契約を結ぶ

業者を決定したら、最終的な契約を締結します。

- 契約書の確認: 契約書の内容を隅々まで確認します。特に以下の点は重要です。

- 業務範囲: 見積書の内容がすべて含まれているか。

- 金額と支払条件: 追加料金が発生する条件は何か。支払いのタイミングはいつか。

- 責任範囲と保証: 工事の品質保証や、万が一の事故の際の責任分界点。

- スケジュール: 各工程の完了予定日。

- 最終交渉: 契約前に、疑問点や不安な点はすべて解消しておきます。必要であれば、契約内容の修正を依頼します。

これらのステップを一つひとつ着実に実行していくことが、後々のトラブルを防ぎ、オフィス移転プロジェクトを成功に導くための王道です。

オフィス移転の見積もりを依頼できる業者の種類

オフィス移転をサポートしてくれる業者には、いくつかの種類があります。それぞれに得意分野や特徴があるため、自社の移転プロジェクトの規模や目的に合わせて、最適なタイプの業者を選ぶことが重要です。

| 業者の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| オフィス移転専門会社 | 物件探しから内装、引っ越しまでワンストップで対応。 | 窓口が一つで楽。全体最適化された提案が期待できる。 | パッケージ化されている分、部分的なコスト競争力は低い場合がある。 |

| 引っ越し会社 | 荷物の運搬・輸送のプロフェッショナル。 | 運搬作業の品質が高い。大規模な物量に対応可能。 | 内装工事やデザインは専門外。別途手配が必要。 |

| 内装工事会社 | オフィスのデザイン・設計・施工が専門。 | デザイン性・機能性の高い空間を実現できる。 | 引っ越し作業や物件探しは専門外。 |

| プロジェクトマネジメント(PM)会社 | 発注者の立場でプロジェクト全体を管理・推進。 | 専門知識で発注者を支援。コストや品質の管理を徹底。 | PM会社へのフィーが別途発生する。大規模移転向き。 |

| 一括見積もりサービス | Webサイトで複数の業者にまとめて見積もりを依頼。 | 手間をかけずに複数社の比較ができる。 | 業者の質は玉石混交。提案の質は直接依頼より劣る場合がある。 |

オフィス移転専門会社

オフィス移転に関するあらゆる業務を一括で請け負う(ワンストップ)サービスを提供している会社です。物件の仲介から、内装のデザイン・設計・施工、電話・LAN工事、オフィス家具の選定・販売、引っ越し作業、原状回復工事まで、トータルでサポートしてくれます。

- メリット:

- 担当窓口の一本化: 発注者側の手間が大幅に削減され、プロジェクト管理が非常に楽になります。

- 連携のスムーズさ: 各工程間の連携が社内で完結するため、情報伝達ミスやスケジュールのズレが起こりにくいです。

- 全体最適化: プロジェクト全体を見渡した上で、コストやスケジュールの最適化を図った提案が期待できます。

- デメリット:

- 個別の作業(例:引っ越しだけ)で見ると、専門業者より割高になる可能性があります。

- 業者選定の自由度が低くなります。

引っ越し会社

主にオフィス家具やOA機器、書類などの運搬を専門とする会社です。多くの大手引っ越し会社には、法人向けのオフィス移転専門チームがあります。

- メリット:

- 運搬・輸送のノウハウ: 重量物や精密機器の取り扱い、効率的な搬入・搬出計画など、運搬に関する専門知識と技術は非常に高いです。

- 全国的なネットワーク: 支店間の移転など、長距離の移転にも対応できます。

- デメリット:

- 内装工事やデザイン、インフラ整備などは基本的に対応範囲外です。これらの作業は別途、専門の会社に依頼する必要があります。

- 複数の業者とやり取りする必要があるため、発注者側の管理負担が大きくなります。

内装工事会社

オフィスの内装デザイン、設計、施工を専門とする会社です。企業のブランドイメージや働き方を反映した、オリジナリティの高いオフィス空間を創りたい場合に強みを発揮します。

- メリット:

- 高いデザイン性・専門性: デザイナーや設計士が在籍しており、機能性だけでなく、デザイン性に優れた空間づくりが可能です。

- 柔軟な提案力: 企業の細かな要望にも応え、オーダーメイドのオフィスを実現できます。

- デメリット:

- 引っ越し作業や物件探しは専門外であることが多いです。

- デザインにこだわるほど、費用は高くなる傾向があります。

プロジェクトマネジメント(PM)会社

発注者(企業)側の立場に立ち、専門的な知識や経験を活かして、オフィス移転プロジェクト全体の管理を代行してくれる会社です。

- 業務内容: スケジュール管理、コスト管理、品質管理、各専門業者(設計会社、施工会社、引っ越し会社など)の選定・調整など、プロジェクト全体を監督します。

- メリット:

- 発注者側の負担軽減: 専門知識が必要な業者とのやり取りや管理業務を任せられるため、担当者は本来の業務に集中できます。

- 客観的な視点: 利害関係のない第三者の視点から、コストや品質が適正か、スケジュールに無理がないかをチェックし、プロジェクトを成功に導きます。

- デメリット:

- プロジェクト全体の費用とは別に、PM会社へのフィー(管理料)が発生します。

- 比較的大規模(数百人規模以上)な移転や、複雑な要件を持つプロジェクトで活用されることが多いです。

一括見積もりサービス

Webサイト上で移転の条件を入力すると、提携している複数のオフィス移転業者からまとめて見積もりが取れるサービスです。

- メリット:

- 手軽さ: 一度の入力で複数社にアプローチできるため、業者探しの手間が省けます。

- 相場感の把握: 手早く複数社の見積もりを入手できるため、大まかな相場観を掴むのに役立ちます。

- デメリット:

- 入力情報が限られるため、提出されるのは概算見積もりであることが多いです。

- 業者の質が様々であり、必ずしも自社の要望に合った業者が見つかるとは限りません。

- 複数の業者から一斉に連絡が来るため、その後の対応が煩雑になることもあります。

どのタイプの業者を選ぶかは、移転プロジェクトの成功を左右する重要な選択です。自社のリソース(担当者の時間や知識)や、移転で最も重視する点(コスト、デザイン、スピードなど)を考慮し、最適なパートナーを見つけましょう。

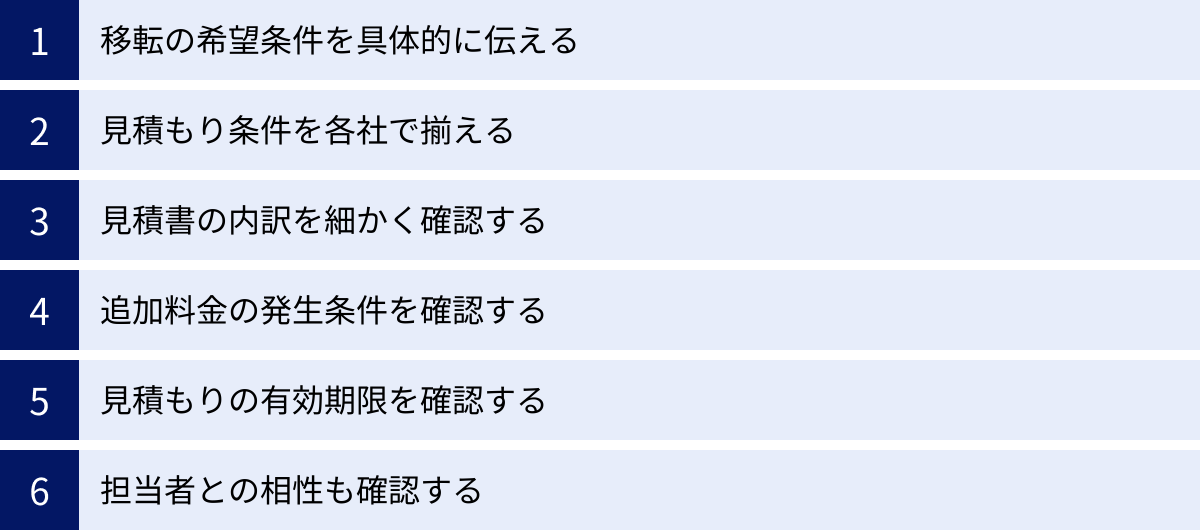

オフィス移転の見積もりを依頼するときの注意点

適切な業者を選び、正確な見積もりを取得するためには、依頼する側にもいくつかの準備と注意が必要です。ここで紹介するポイントを押さえることで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな業者選定につながります。

移転の希望条件を具体的に伝える

業者に正確な見積もりを出してもらうための大前提は、「こちらが何を求めているか」を具体的かつ明確に伝えることです。曖昧な依頼は、曖昧な見積もりしか生みません。

- 伝えるべき情報:

- 基本情報: 新旧オフィスの住所、面積、図面、移転希望日、従業員数。

- コンセプト・要望: 移転の目的、新しいオフィスで実現したいこと(例:「コミュニケーションが活性化するよう、カフェスペースを設けたい」「Web会議用の個室ブースが5つ必要」など)。

- 物量: 運搬するデスク、チェア、キャビネットの数、段ボール箱のおおよその数。

- 依頼範囲: どこからどこまでの作業を依頼したいのか(デザイン、内装工事、原状回復、引っ越し作業、不用品処分など)。

- RFP(提案依頼書)の活用: 前述の通り、これらの情報をまとめたRFPを作成して業者に渡すのが最も確実です。

見積もり条件を各社で揃える

複数の業者を公平に比較するためには、すべての業者に同じ条件で見積もりを依頼することが不可欠です。

- なぜ重要か: A社には「内装工事と引っ越し」、B社には「内装工事のみ」で見積もりを依頼した場合、出てきた金額を単純に比較することはできません。依頼範囲や前提条件が異なれば、見積もり金額が違うのは当然です。

- 実践方法: 作成したRFPをすべての候補業者に同じタイミングで渡し、同じ期限で見積もりと提案書の提出を依頼します。これにより、各社の価格と提案内容を横並びで比較検討できるようになります。

見積書の内訳を細かく確認する

提出された見積書は、総額だけを見てはいけません。内訳の項目を一つひとつ丁寧に確認することが重要です。

- チェックポイント:

- 「一式」表記に注意: 「〇〇工事一式」「諸経費一式」といった大雑把な表記には注意が必要です。何が含まれていて、何が含まれていないのか、詳細な内訳の提示を求めましょう。

- 数量・単価の妥当性: 各項目の数量や単価が、市場の相場とかけ離れていないかを確認します。不明な点があれば、その単価の根拠を質問しましょう。

- 含まれていない項目: 見積もりに「含まれないもの」が明記されているかを確認します。例えば、「残置物の処分費用は別途」「休日作業の場合は割増料金」など、後から追加費用が発生しそうな項目を事前に把握しておきます。

追加料金の発生条件を確認する

契約後に「話が違う」とならないために、どのような場合に追加料金が発生するのかを事前に確認しておくことは極めて重要です。

- よくある追加料金の例:

- 作業時間の延長: 想定していた時間内に作業が終わらなかった場合の時間外料金。

- 物量の増加: 見積もり時より運搬する荷物が大幅に増えた場合。

- 作業条件の変更: エレベーターが使えず階段での作業になった場合など。

- 仕様変更: 工事の途中でレイアウトや内装の仕様を変更した場合。

- 確認方法: 「どのようなケースで追加料金が発生しますか?」と直接質問し、その条件を契約書にも明記してもらうようにしましょう。

見積もりの有効期限を確認する

見積書には通常、「有効期限」が記載されています。

- なぜ期限があるのか: 業者側も、資材の価格変動や人件費、他の案件の受注状況などがあるため、提示した価格を無期限に保証することはできません。

- 確認すべきこと: 有効期限はいつまでかを確認し、その期間内に発注の意思決定ができるように社内調整を進めましょう。期限を過ぎてしまうと、再見積もりが必要になり、価格が変わってしまう可能性があります。

担当者との相性も確認する

オフィス移転は数ヶ月にわたる長いプロジェクトです。その間、密に連携を取ることになる業者の担当者との相性は、プロジェクトの円滑な進行に大きく影響します。

- 評価ポイント:

- コミュニケーションのしやすさ: 質問に対して的確に答えてくれるか。レスポンスは早いか。専門用語を分かりやすく説明してくれるか。

- 提案力: こちらの意図を汲み取り、期待以上の提案をしてくれるか。

- 誠実さ・熱意: プロジェクトに対して真摯に向き合ってくれる姿勢が見られるか。

- 見極め方: 見積もり依頼時のやり取りや、プレゼンテーションの場での質疑応答などを通じて、信頼できるパートナーかどうかを見極めましょう。

これらの注意点を一つひとつクリアしていくことで、納得感のある業者選定と、リスクを抑えた契約が可能になります。

オフィス移転をワンストップでサポートするおすすめ業者3選

オフィス移転は非常に複雑なプロジェクトであり、多くの企業担当者にとって、関連業務をすべて一括で任せられるワンストップサービスは非常に魅力的です。ここでは、オフィス移転の企画から設計、施工、アフターフォローまでトータルでサポートする実績豊富な業者を3社紹介します。

※掲載している情報は、各社の公式サイトに基づいた客観的な情報です。特定の業者を推奨するものではなく、業者選定の参考としてご活用ください。

① 株式会社アーバンプラン

株式会社アーバンプランは、40年以上にわたりオフィス移転・改装のプロジェクトマネジメントを手がけてきた実績豊富な企業です。特に、発注者の代行としてプロジェクト全体を推進する「プロジェクトマネジメント(PM)」の手法に強みを持ち、顧客の負担を大幅に軽減します。

- 特徴:

- ワンストップソリューション: 物件探しから、設計デザイン、内装工事、ITインフラ構築、引っ越し、原状回復まで、オフィス移転に関わるあらゆる業務をワンストップで提供します。

- 徹底したプロジェクトマネジメント: 専門のプロジェクトマネージャーが顧客のチームの一員として参画し、スケジュール管理、コスト管理、品質管理を徹底。複雑なプロジェクトも円滑に推進します。

- 働き方への深い知見: 長年の経験に基づき、ABW(Activity Based Working)やハイブリッドワークなど、多様化する働き方に合わせたオフィス環境の提案を得意としています。

- こんな企業におすすめ:

- オフィス移転のノウハウがなく、専門家のサポートを受けながらプロジェクトを進めたい企業。

- 担当者のリソースが限られており、管理業務を信頼できるパートナーに任せたい企業。

- 大規模または複雑な要件の移転を計画している企業。

参照:株式会社アーバンプラン公式サイト

② 株式会社ヴィス

株式会社ヴィスは、「はたらく人々を幸せに。」というフィロソフィーを掲げ、デザイナーズオフィスの構築に強みを持つ企業です。企業の理念やビジョンを空間デザインに落とし込み、ブランディングや組織力強化に貢献するオフィスづくりを得意としています。

- 特徴:

- フィロソフィーと連動したデザイン: 企業の想いや課題を深くヒアリングし、それを体現するオリジナリティの高いオフィスデザインを提案します。見た目の美しさだけでなく、機能性や生産性向上にもつながる空間を構築します。

- プロジェクト・デザイン: 空間設計(ワークプレイス)だけでなく、働き方(ワークスタイル)や企業のあり方(ウェイ)まで含めたコンサルティングを提供し、プロジェクトを成功に導きます。

- ワンストップサービス: コンサルティングから設計、施工、アフターフォローまで一貫して対応。全国に拠点を持ち、幅広いエリアのプロジェクトに対応可能です。

- こんな企業におすすめ:

- オフィス移転を機に、企業ブランディングや企業文化の醸成を強化したい企業。

- 社員のエンゲージメントやモチベーションを高める、デザイン性の高いオフィスを求めている企業。

- スタートアップやベンチャーなど、独自のカルチャーを大切にしたい企業。

参照:株式会社ヴィス公式サイト

③ 株式会社オフィスコム

株式会社オフィスコムは、「圧倒的コストパフォーマンス」を強みとする企業です。オフィス家具のECサイト運営から事業を開始し、そのノウハウを活かして、オフィスづくりに必要な家具、内装工事、各種サービスをリーズナブルな価格で提供しています。

- 特徴:

- 優れたコストパフォーマンス: オフィス家具の製造・販売を自社で手がけることで中間マージンを削減し、高品質なオフィス家具や内装工事を低価格で提供。予算が限られている中でも、理想のオフィス空間を実現します。

- スピード対応: 全国に展開するショールーム兼オフィス「ライブオフィス」では、実際に家具を試しながら専門スタッフに相談できます。ECサイトと連動したスピーディーな提案と納品も強みです。

- ワンストップでのサービス提供: オフィスレイアウトの作成から、内装工事、電気・LAN工事、電話工事、引っ越し、不用品回収まで、オフィスづくりに関わる全てをワンストップでサポートします。

- こんな企業におすすめ:

- 限られた予算の中で、最大限コストパフォーマンスの高いオフィス移転を実現したい企業。

- スピーディーにオフィス移転を完了させたい企業。

- 実際に家具を見たり試したりしながら、納得してオフィスづくりを進めたい企業。

参照:株式会社オフィスコム公式サイト

ここで紹介した3社は、それぞれ異なる強みを持っています。自社の移転プロジェクトの目的、規模、予算、そして最も重視する価値(管理力、デザイン性、コストなど)を明確にし、それに最も合致するパートナーを選ぶことが、移転成功への近道です。

まとめ

オフィス移転の見積もりは、単に費用を算出するだけの作業ではありません。それは、企業の未来を描き、理想の働き方を実現するための設計図を作成する、極めて戦略的なプロセスです。本記事では、その見積もりの重要性から、具体的な内訳、費用相場、コスト削減のコツ、そして契約に至るまでの流れを網羅的に解説してきました。

最後に、オフィス移転プロジェクトを成功に導くための要点を改めて確認しましょう。

- 計画性がすべて: 移転の成功は、事前の綿密な計画にかかっています。移転予定日の半年前から準備を開始し、3~5ヶ月前には見積もり依頼ができるよう、逆算してスケジュールを立てることが重要です。

- 費用の全体像を把握する: 見積もりには、原状回復費、新オフィスの契約・工事費、引っ越し費用、什器購入費など、多岐にわたる項目が含まれます。これらの内訳を正しく理解し、漏れなく予算に組み込むことで、予期せぬコスト増のリスクを回避できます。

- 賢くコストを削減する: 相見積もりの徹底、繁忙期の回避、既存資産の有効活用、居抜き物件の検討、ワンストップ業者の活用、補助金の調査など、コストを抑える方法は数多く存在します。これらを組み合わせ、賢く投資を行いましょう。

- 最適なパートナーを選ぶ: 自社の移転目的や規模、予算に合った業者を選ぶことが成功の鍵です。価格だけでなく、提案内容、実績、そして担当者との相性まで含めて総合的に判断し、信頼できるパートナーと共にプロジェクトを進めることが不可欠です。

オフィス移転は、企業にとって大きな挑戦であり、多大な労力と費用を要します。しかし、それは同時に、組織が次のステージへと飛躍するための絶好の機会でもあります。

この記事が、あなたの会社のオフィス移転プロジェクトを成功へと導く一助となれば幸いです。まずは、「なぜ移転するのか」という目的の明確化から、その第一歩を踏み出してみてください。