新しい生活の拠点となる住まい探しは、期待に胸が膨らむ一方で、複雑な手続きに不安を感じる方も少なくないでしょう。特に「賃貸契約」は、専門用語や多くの書類、高額な初期費用が関わるため、どこから手をつけて良いか分からなくなりがちです。

しかし、契約全体の流れや各ステップでやるべきことを事前に理解しておけば、不安は解消され、スムーズに理想の住まいを見つけることが可能です。この記事では、賃貸契約の基本的な知識から、具体的な7つのステップ、必要書類、費用の内訳、そして後悔しないための注意点まで、網羅的に解説します。

これから一人暮らしを始める学生や新社会人の方、引越しを検討している方など、すべての方にとって安心して新生活のスタートを切るための一助となれば幸いです。

目次

賃貸契約とは

賃貸契約とは、正式には「賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)」と呼ばれ、物件の所有者である「貸主(かしぬし)」が、その物件を借りたいと希望する「借主(かりぬし)」に対して、一定期間、対価(家賃)を得て使用・収益させることを約束する法的な契約です。

この契約は、単に「部屋を借りる」という行為を形式的に行うだけでなく、貸主と借主双方の権利と義務を明確にし、万が一のトラブルからお互いを守るための非常に重要な役割を果たします。例えば、借主は家賃を支払う義務を負う代わりに、契約期間中は安定してその物件に住み続ける権利を得ます。一方、貸主は家賃を受け取る権利がありますが、借主が安全かつ快適に生活できるよう、物件の修繕を行う義務などを負います。

賃貸契約のプロセスには、主に以下の登場人物が関わります。

- 貸主(大家さん): 物件の所有者であり、家賃収入を得る人。最終的な入居可否の判断を下します。

- 借主(入居者): 物件を借りて住む人。家賃を支払う義務があります。

- 不動産会社(仲介会社): 貸主と借主の間に入り、物件の紹介から内見の案内、契約手続きのサポートまでを行う会社です。借主からは仲介手数料を受け取ります。

- 管理会社: 大家さんから委託を受け、物件の維持管理(清掃、修繕対応など)や家賃の集金、入居者からの問い合わせ対応などを行う会社です。不動産会社が兼ねている場合も多くあります。

- 連帯保証人: 借主が家賃を滞納した場合などに、借主本人に代わって支払い義務を負う人です。非常に重い責任を負うため、親族に依頼するのが一般的です。

- 家賃保証会社: 連帯保証人がいない場合などに利用する会社。借主が保証料を支払うことで、家賃滞納時に一時的に家賃を立て替えてくれます。

これらの関係性を理解しておくことで、契約の各ステップで誰がどのような役割を担っているのかが明確になり、手続きがスムーズに進みます。

また、日本の賃貸借契約は「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」という法律によって規律されています。この法律は、立場的に弱くなりがちな借主を保護する性格が強く、例えば、正当な理由なく貸主から一方的に契約を解除されたり、立ち退きを要求されたりすることがないように定められています。

賃貸契約は、新しい生活を安心してスタートさせるための基盤となる重要な約束事です。その意味を正しく理解し、一つひとつの手続きを丁寧に進めていくことが、快適な住まいと暮らしの実現につながります。

賃貸契約の全体像|申し込みから入居までにかかる期間

理想の物件を見つけてから、実際に新生活をスタートさせるまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。全体像とスケジュール感を把握しておくことは、計画的に引越し準備を進める上で非常に重要です。

一般的に、物件探しを始めてから実際に入居するまでの期間は、およそ1ヶ月から1ヶ月半が目安とされています。ただし、これはあくまで平均的な期間であり、物件の状況やご自身の準備スピードによって大きく変動します。

ここでは、申し込みから入居までの流れをフェーズごとに分け、それぞれにかかる期間の目安を見ていきましょう。

| フェーズ | 主な内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| ステップ①:物件探し・内見 | 希望条件の整理、物件検索、不動産会社への相談、内見 | 1週間~2週間 |

| ステップ②~③:申し込み・審査 | 入居申込書の提出、必要書類の準備、入居審査 | 3日~1週間 |

| ステップ④~⑥:契約・決済 | 重要事項説明、賃貸借契約の締結、初期費用の支払い | 1週間~2週間 |

| ステップ⑦:鍵の受け取り・入居 | 鍵の受け取り、引越し、ライフライン開通 | 1日~ |

このタイムラインは、あくまでスムーズに進んだ場合のモデルケースです。実際には、以下のような要因で期間が延びる可能性があります。

- 物件の空き状況: 「即入居可」の物件であればスムーズですが、「空き予定」の物件(現入居者がまだ退去していない物件)の場合は、退去後、クリーニングやリフォームを経てからの入居となるため、1ヶ月以上先になることもあります。

- 書類準備のスピード: 契約に必要な住民票や印鑑登録証明書、収入証明書などを取得するのに時間がかかると、その分プロセスは遅れます。特に、連帯保証人を頼む場合は、相手の都合もあるため早めに依頼し、必要書類を準備してもらう必要があります。

- 不動産会社の定休日や大家さんの都合: 不動産会社にも定休日があり、大家さんが遠方に住んでいる場合など、書類のやり取りに時間がかかるケースも考慮しておきましょう。

- 引越しの繁忙期: 1月〜3月は、進学や就職、転勤に伴う引越しが集中する最も忙しい時期です。この時期は、良い物件がすぐに埋まってしまったり、不動産会社の対応に時間がかかったり、引越し業者の予約が取りにくかったりするため、通常より時間がかかる傾向にあります。可能であれば、この時期を避けるか、かなり早めに動き出すのが賢明です。

逆に、期間を短縮するためには、いくつかのコツがあります。

- 希望条件に優先順位をつける: 家賃、エリア、間取りなど、譲れない条件と妥協できる条件を明確にしておくことで、物件探しが効率化します。

- 必要書類を事前に把握し、準備を進める: 申し込みや契約の段階で慌てないよう、どのような書類が必要になるかあらかじめ不動産会社に確認し、取得できるものから準備しておくとスムーズです。

- 内見の予約はまとめて行う: 複数の気になる物件があれば、同じ日や近い日程で内見の予約を入れると、比較検討しやすく、時間も節約できます。

結論として、引越し希望日から逆算して、少なくとも1ヶ月半〜2ヶ月前には物件探しを始めるのがおすすめです。余裕を持ったスケジュールを組むことで、焦らずに自分に合った物件をじっくりと選び、納得のいく契約を結ぶことができるでしょう。

賃貸契約の具体的な流れ【7ステップで解説】

ここからは、賃貸契約の具体的な流れを7つのステップに分けて、それぞれの段階で何をすべきか、どのような点に注意すべきかを詳しく解説します。この流れを理解することで、今自分がどの段階にいるのかを把握し、次に行うべきことを迷わず進められるようになります。

① 物件探し・内見

すべての始まりは、住みたい物件を見つけることからです。理想の住まいと出会うための重要なステップです。

- 探し方:

- インターネットの不動産情報サイト: SUUMOやHOME’Sといったポータルサイトを使えば、エリアや家賃、間取りなどの条件で膨大な数の物件情報を効率的に検索できます。

- 不動産会社の店舗: 地域に密着した不動産会社は、サイトに掲載されていない未公開物件の情報を持っていることもあります。希望条件を伝え、プロの視点から物件を提案してもらうのも良い方法です。

- 希望条件の整理:

- まずは「絶対に譲れない条件」と「できれば満たしたい条件」を整理しましょう。例えば、「家賃は〇万円以内」「〇〇駅から徒歩10分以内」は絶対条件、「バス・トイレ別」「2階以上」は希望条件、といった具合に優先順位をつけることが、効率的な物件探しの鍵です。

- 内見(内覧):

- 気になる物件が見つかったら、必ず内見を申し込みましょう。写真や間取り図だけでは分からない、物件の実際の雰囲気や周辺環境を確認する重要な機会です。

- 内見時のチェックポイント:

- 室内: 日当たりと風通し、壁や床の傷・汚れ、収納の広さ、コンセントの数と位置、水回りの状態(水圧、臭い、カビ)、携帯電話の電波状況。

- 共用部: エントランス、廊下、ゴミ置き場などがきれいに管理されているか。

- 周辺環境: 最寄り駅までの実際の道のり、坂道の有無、夜道の明るさ、スーパーやコンビニ、病院などの生活利便施設、騒音や臭いの有無(平日と休日、昼と夜で環境が変わることもあります)。

- 持ち物: メジャー、スマートフォンのカメラやメモ機能、水平器アプリなどがあると、家具の配置を考えたり、床の傾きをチェックしたりするのに役立ちます。

② 入居申し込み

「この物件に住みたい!」と決めたら、次はその意思を貸主側に伝える「入居申し込み」を行います。これはあくまで「入居したい」という意思表示であり、まだ契約成立ではありません。

- 手続き: 不動産会社が用意する「入居申込書」に必要事項を記入して提出します。

- 記入内容:

- 契約者本人の情報: 氏名、現住所、電話番号、生年月日、勤務先、役職、勤続年数、年収など。

- 同居人の情報: 氏名、続柄、生年月日など。

- 連帯保証人の情報: 氏名、現住所、勤務先、年収、契約者との続柄など。

- 申込金(預り金):

- 申し込みの際に、「申込金」や「預り金」として家賃の1ヶ月分程度の金銭を求められることがあります。これは、他の人からの申し込みを止め、物件を確保するためのものですが、法的な支払い義務はありません。

- 万が一、審査に落ちたり、契約前にキャンセルしたりした場合は、全額返還されるのが原則です。預ける際には、必ず「預り証」を受け取り、契約が成立しなかった場合に返還されることを確認しておきましょう。

③ 入居審査

申し込みが完了すると、大家さんや管理会社、そして場合によっては家賃保証会社による「入居審査」が行われます。これは、借主が家賃を継続的に支払っていけるか、トラブルを起こさずに入居してくれるかなどを判断するための重要なプロセスです。

- 審査の主体: 大家さん、管理会社、家賃保証会社の三者がそれぞれ、あるいは連携して審査を行います。

- 主な審査項目:

- 支払い能力: 年収が家賃の36倍以上あるか(月収の3分の1が家賃の上限目安)が一般的な基準です。職業の安定性(正社員か、勤続年数は長いか)も見られます。

- 人柄: 申し込み時の態度や言葉遣い、服装など、不動産会社の担当者が受けた印象も審査に影響することがあります。

- 連帯保証人の信頼性: 連帯保証人にも、本人と同等の支払い能力が求められます。

- 信用情報: 家賃保証会社を利用する場合、信販系の保証会社であれば、過去のクレジットカードやローンの延滞履歴といった個人信用情報を照会されることがあります。

- 審査期間: 通常、3日〜1週間程度かかります。この間、本人や勤務先、連帯保証人に確認の電話(在籍確認など)が入ることがあります。

④ 重要事項説明

無事に入居審査を通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。その最初のステップが「重要事項説明」です。

- 目的: 賃貸借契約を結ぶ前に、物件の状態や契約条件に関する特に重要な情報を、専門家である宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)が説明することです。これは宅地建物取引業法で義務付けられており、後々の「知らなかった」「聞いていない」というトラブルを防ぐ目的があります。

- 説明方法: 原則として、不動産会社の店舗などで宅地建物取引士と対面で行われます。近年では、パソコンやスマートフォンを使ったオンラインでの説明(IT重説)も認められています。

- 説明される主な内容:

- 物件の基本的な情報(所在地、構造、面積など)

- 家賃、共益費、敷金、礼金などの金額と支払いに関する事項

- 契約期間と更新に関する事項

- 禁止事項(ペット不可、楽器不可など)

- 解約の申し出方法と予告期間

- 退去時の原状回復に関する特約事項

- 設備の有無とその所有者(エアコンが大家さんの所有物か、前の入居者の残置物かなど)

- 注意点: 説明内容に少しでも疑問や不安があれば、その場で必ず質問し、納得できるまで確認することが極めて重要です。専門用語が多く難しいと感じるかもしれませんが、遠慮せずに自分の言葉で聞き返しましょう。

⑤ 賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に納得できたら、最終ステップである「賃貸借契約の締結」です。

- 手続き: 「賃貸借契約書」の内容を最終確認し、借主と連帯保証人がそれぞれ署名・捺印します。これにより、法的に契約が成立します。

- 契約書のチェックポイント:

- 重要事項説明書に記載されていた内容と相違がないか。

- 当事者(貸主、借主)の名前や住所、物件情報に誤りがないか。

- 家賃や初期費用の金額が正しいか。

- 特約事項など、自分に不利な内容が含まれていないか。

- 署名・捺印: 内容に問題がなければ、指定された箇所に署名し、持参した印鑑(実印または認印)で捺印します。連帯保証人も同様の手続きが必要です。契約書は通常2通作成され、貸主と借主が1通ずつ保管します。

⑥ 初期費用の支払いと鍵の受け取り

契約が成立したら、指定された期日までに初期費用を支払います。

- 支払い: 契約時に提示された請求書に基づき、銀行振込で支払うのが一般的です。金額が大きいため、振込限度額を確認しておきましょう。

- 鍵の受け取り:

- 初期費用の支払いが確認された後、入居日当日かその前日に、不動産会社で物件の鍵を受け取ります。

- 受け取りの際には、身分証明書の提示と受領書へのサインが求められます。この瞬間から、いよいよ自分の部屋として使えるようになります。

⑦ 引越し・ライフラインの開通

最後のステップは、新居への引越しと生活インフラの整備です。

- 引越し: 荷造りを済ませ、引越し業者に依頼するか、自力で荷物を運び込みます。

- ライフラインの手続き:

- 電気・水道: 電話やインターネットで事前に使用開始の手続きをしておけば、入居当日から使えます。

- ガス: ガスの開栓には、本人の立ち会いが必要です。引越し日が決まったら、早めにガス会社に連絡して予約を取りましょう。

- インターネット: 開通工事が必要な場合、申し込みから利用開始まで1ヶ月以上かかることもあります。こちらも早めの手続きが肝心です。

- 役所での手続き: 旧住所の役所で「転出届」を提出し、新住所の役所で「転入届」を提出します。国民健康保険や国民年金、マイナンバーカードの住所変更手続きも忘れずに行いましょう。

これらの7つのステップを一つずつ着実にクリアしていくことで、スムーズに新生活を始めることができます。

賃貸契約に必要なものリスト

賃貸契約の手続きをスムーズに進めるためには、必要となる書類や持ち物を事前に把握し、早めに準備しておくことが不可欠です。ここでは、一般的に必要とされるものをリストアップして解説します。物件や不動産会社によって異なる場合があるため、必ず事前に確認しましょう。

契約者本人が用意する書類

契約者本人が準備すべき書類は、自身の身元や支払い能力を証明するためのものです。

| 書類名 | 取得場所 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 住民票の写し | 市区町村の役所、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可 | 発行から3ヶ月以内のものが有効。マイナンバーの記載がないものを求められるのが一般的。同居人がいる場合は、全員分が記載された「続柄」入りのものが必要。 |

| 印鑑登録証明書 | 市区町村の役所 | 契約で「実印」を使用する場合に必要。発行から3ヶ月以内のものが有効。事前に役所で印鑑登録を済ませておく必要がある。 |

| 身分証明書 | – | 顔写真付きのものが望ましい(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。健康保険証の場合は、他の書類(住民票など)の提示を求められることがある。 |

| 収入証明書 | 勤務先、市区町村の役所 | 支払い能力を示すための書類。会社員は「源泉徴収票」、自営業者は「確定申告書の控え」や「納税証明書」、非課税の場合は「課税(非課税)証明書」など。 |

住民票の写し

住民票は、あなたがどこに住んでいるかを公的に証明する書類です。契約する物件の審査や、本人確認のために提出を求められます。取得する際は、「マイナンバー(個人番号)」が記載されていないものを指定されることがほとんどなので注意しましょう。また、発行から時間が経っていると無効になるため、契約直前に取得するのが確実です。

印鑑登録証明書

高額な契約や、特に重要な契約において、使用する印鑑が本人のものであることを証明するために「実印」が求められることがあります。その実印が本物であることを証明するのが印鑑登録証明書です。もし実印での契約が必要な場合は、事前に市区町村の役所で印鑑登録を済ませておく必要があります。

身分証明書(運転免許証など)

本人確認のために必須の書類です。運転免許証やマイナンバーカードのように、顔写真、氏名、現住所、生年月日が1枚で確認できるものが最もスムーズです。コピーを提出し、契約時に原本を提示するのが一般的です。

収入証明書(源泉徴収票など)

入居審査において、家賃の支払い能力があるかを判断するための最も重要な書類の一つです。会社員であれば、年末に勤務先から配布される「源泉徴収票」が一般的です。紛失した場合は、会社の経理担当者に再発行を依頼しましょう。転職直後で源泉徴収票がない場合は、直近数ヶ月分の給与明細書の提出を求められることもあります。

連帯保証人が用意する書類

連帯保証人は、借主本人と同等の責任を負うため、本人と同じように身元や支払い能力を証明する書類の提出が必要です。連帯保証人を引き受けてもらうことをお願いする際に、これらの書類が必要になることを伝え、早めに準備を依頼しておきましょう。

- 住民票の写し

- 印鑑登録証明書

- 収入証明書(源泉徴収票など)

- 連帯保証人引受承諾書(不動産会社が用意した書式に、連帯保証人本人が署名・実印を捺印したもの)

書類以外で必要な持ち物

契約当日に持参する必要があるものです。忘れると手続きが滞ってしまうため、必ず事前にチェックしておきましょう。

印鑑(実印・認印)

契約書への捺印に使用します。どの印鑑が必要かは契約によって異なります。

- 実印: 印鑑登録証明書を提出する場合に必要となる、役所に登録した印鑑。

- 認印: 実印が不要な場合に使用する、一般的な印鑑。インク浸透印(シャチハタなど)は不可とされることがほとんどなので、朱肉を使って押すタイプの印鑑を用意しましょう。

銀行口座の情報と届出印

毎月の家賃を口座振替で支払う場合、その手続きのために必要となります。

- 口座情報がわかるもの: 通帳やキャッシュカードなど、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかるもの。

- 銀行届出印: その口座を開設した際に使用した印鑑。

【状況別】追加で必要になる書類

契約者の状況によっては、上記以外にも追加で書類の提出を求められることがあります。

- 学生・新社会人の場合:

- 学生証や合格通知書

- 親権者の同意書、収入証明書(親が契約者や連帯保証人になる場合)

- 内定通知書や雇用契約書(新社会人の場合)

- 自営業者・フリーランスの場合:

- 過去2〜3年分の確定申告書の控え

- 納税を証明する納税証明書

- 事業内容がわかる資料(ポートフォリオなど)

- 預貯金残高証明書(支払い能力を示すため)

- 法人契約の場合:

- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内

- 入居する社員の社員証

これらの必要書類リストは、あくまで一般的なケースです。物件の審査基準や不動産会社の方針によって内容は変わりますので、申し込みを決めた段階で「契約に必要なもののリスト」を正確に確認することが、最も確実でスムーズな方法です。

連帯保証人がいない場合の対処法

賃貸契約において、かつては「連帯保証人」を立てることがほぼ必須とされていました。連帯保証人とは、借主が家賃を滞納したり、部屋に損害を与えて修繕費を支払えなかったりした場合に、借主本人と全く同じ責任を負って支払いを保証する人のことです。その責任は非常に重く、たとえ借主本人に支払い能力があっても、貸主は直接連帯保証人に請求できます。

しかし、核家族化や人間関係の希薄化、高齢化などを背景に、親族に連帯保証人を頼みたくても頼めないケースが増えています。こうした社会の変化に対応するため、現在では連帯保証人がいなくても部屋を借りられる方法が普及しています。

家賃保証会社を利用する

現在、連帯保証人がいない場合の最も一般的な解決策が「家賃保証会社」の利用です。

- 仕組み:

家賃保証会社は、入居者が所定の「保証料」を支払うことを条件に、連帯保証人の役割を代行してくれるサービスです。万が一、入居者が家賃を滞納してしまった場合、保証会社が大家さんに対して家賃を立て替えて支払います。これにより、大家さんは家賃滞納のリスクを回避できるため、連帯保証人がいなくても安心して物件を貸すことができます。

なお、保証会社はあくまで家賃を「立て替える」だけであり、入居者の支払い義務がなくなるわけではありません。後日、保証会社から立て替えた家賃と手数料を請求されることになります。 - メリット:

- 親族などに重い責任を負わせる必要がない: 連帯保証人を頼む際の精神的な負担がなくなります。

- 入居審査がスムーズになることがある: 大家さんにとって家賃回収のリスクが低減されるため、審査に通りやすくなる傾向があります。最近では、連帯保証人がいる場合でも、リスク管理のために保証会社の利用を必須とする物件が増えています。

- 利用の流れと費用:

- 入居申し込みと同時に、保証会社の申込書にも記入します。

- 保証会社独自の審査が行われます(通常1〜3日程度)。

- 審査に通過後、賃貸契約時に初回保証料を支払います。

- 初回保証料の相場は、月額総賃料(家賃+管理費など)の50%〜100%、または定額で数万円が一般的です。

- 契約後は、1年ごとに1万円程度の年間更新料がかかるケースが多いです。

- 注意点:

- 保証会社の審査基準は会社ごとに異なります。過去に別の物件で家賃滞納歴があったり、クレジットカードの支払いを延滞したりしたことがあると、審査に落ちる可能性があります。

- 保証料は物件を借りている限り発生し続けるコストです。初期費用だけでなく、年間の更新料も考慮に入れて資金計画を立てましょう。

クレジットカード会社を利用する

一部の不動産会社や物件では、特定のクレジットカード会社が提供する家賃保証サービスを利用できる場合があります。

- 仕組み:

家賃の支払いを、提携しているクレジットカードで行うことが条件となっているプランです。毎月の家賃がカード利用額として請求され、カード会社が保証会社の役割も兼ねる形になります。 - メリット:

- 家賃の支払いでクレジットカードのポイントが貯まる場合があります。

- 申し込み手続きが比較的簡単なことがあります。

- 保証料がカードの年会費に含まれていたり、比較的安価だったりするケースがあります。

- デメリット・注意点:

- この方法を利用できる物件はまだ限られています。

- 家賃の支払いに利用できるクレジットカードが指定されているため、新たにカードを作成する必要があるかもしれません。その場合、カード自体の審査に通過する必要があります。

- 家賃支払いでカードの利用限度額が圧迫される可能性があるため、普段の買い物などでの利用計画に注意が必要です。

連帯保証人を頼める人がいる場合でも、保証会社の利用を必須とする「保証会社必須物件」は年々増加しています。物件探しの際には、保証会社の利用が必須かどうか、その場合の費用はいくらかかるのかを、不動産会社に事前に確認しておくことが重要です。連帯保証人がいなくても部屋を借りる選択肢は十分にありますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

賃貸契約にかかる初期費用の内訳と相場

賃貸契約を結ぶ際に、多くの人が最も気になるのが「初期費用」ではないでしょうか。新生活の準備には何かと物入りなため、まとまった出費となる初期費用については、その内訳と相場を正確に把握しておくことが非常に重要です。

一般的に、賃貸契約の初期費用は、家賃の4ヶ月分から6ヶ月分が目安と言われています。例えば、家賃8万円の物件であれば、32万円〜48万円程度の初期費用がかかる計算になります。

ここでは、その内訳となる主な項目について、一つずつ詳しく解説します。

| 費用項目 | 内容 | 相場(家賃8万円の場合の例) |

|---|---|---|

| 敷金 | 退去時の原状回復費用や家賃滞納に備えるための担保金。 | 家賃の0〜2ヶ月分(0円〜16万円) |

| 礼金 | 大家さんへのお礼として支払うお金。返還されない。 | 家賃の0〜2ヶ月分(0円〜16万円) |

| 仲介手数料 | 物件を仲介した不動産会社に支払う成功報酬。 | 家賃の0.5〜1ヶ月分 + 消費税(4.4万円〜8.8万円) |

| 前家賃 | 入居する月の家賃を前もって支払うもの。 | 家賃1ヶ月分(8万円) |

| 日割り家賃 | 月の途中から入居する場合の、その月の残り日数分の家賃。 | 入居日数に応じて変動 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどのトラブルに備えるための損害保険料。 | 1.5万円〜2万円(2年契約) |

| 鍵交換費用 | 前の入居者から鍵を新しくするための費用。防犯上必須。 | 1.5万円〜2.5万円 |

| 保証会社利用料 | 家賃保証会社を利用する場合の初回保証料。 | 家賃の0.5〜1ヶ月分など(4万円〜8万円) |

敷金

敷金は、大家さんに預けておく「担保金」です。借主が家賃を滞納した際の補填や、退去時に部屋のクリーニングや修繕が必要になった場合の「原状回復費用」として使われます。何も問題がなければ、原状回復費用を差し引いた残額が退去時に返還されます。相場は家賃の1〜2ヶ月分ですが、最近では「敷金0円」の物件も増えています。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる大家さんに対して支払うお礼のお金です。敷金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。これは日本独特の慣習とも言われ、相場は家賃の1〜2ヶ月分です。近年は、入居のハードルを下げるために「礼金0円」の物件も多く見られます。

仲介手数料

物件探しから契約までをサポートしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「家賃の1ヶ月分+消費税」と定められています。貸主と借主から合計でこの金額を超えて受け取ってはいけないことになっており、双方から0.5ヶ月分ずつ受け取るのが原則ですが、慣例として借主が1ヶ月分を負担するケースが多くなっています。

前家賃

家賃は基本的に前払いのため、入居する月の家賃(契約開始月の家賃)を初期費用として支払います。例えば、4月1日から入居する場合、4月分の家賃を3月中に支払うことになります。

日割り家賃

月の途中、例えば4月15日から入居するような場合、4月分の家賃は満額ではなく、入居する15日から月末までの日数分だけを支払います。これを日割り家賃と呼びます。計算方法は「(家賃 ÷ その月の日数) × 入居日数」が一般的です。この場合、初期費用には4月の日割り家賃と、翌月分である5月の前家賃が両方含まれることが多いです。

火災保険料

賃貸物件に入居する際は、火災保険(家財保険)への加入が義務付けられていることがほとんどです。これは、万が一、火事や水漏れなどを起こしてしまった場合に、自分の家財の損害や、大家さん・階下の住人への損害賠償をカバーするためのものです。相場は2年契約で1.5万円〜2万円程度です。

鍵交換費用

防犯上の観点から、前の入居者から新しい入居者に変わるタイミングで、玄関の鍵(シリンダー)を交換します。この費用は借主負担となるのが一般的で、相場は1.5万円〜2.5万円程度です。鍵の種類によって費用は変動します。

保証会社利用料(家賃保証料)

連帯保証人の代わりに家賃保証会社を利用する場合に支払う費用です。初回保証料として、月額総賃料の50%〜100%、あるいは定額(例:3万円)などが一般的です。これは必須費用となっている物件も多いため、事前に確認が必要です。

これら以外にも、物件によっては「24時間サポート料(水回りトラブルなどに駆けつけてくれるサービス)」や「室内消毒料」といったオプション費用が加わることがあります。これらの費用は任意の場合もあるため、不要であれば外せないか交渉してみる価値はあります。

初期費用を安く抑える4’つの方法

家賃の4〜6ヶ月分にもなる初期費用は、引越しにおける大きな負担です。しかし、物件の選び方や交渉次第で、この費用を大幅に節約することが可能です。ここでは、初期費用を賢く抑えるための4つの具体的な方法を紹介します。

① 敷金・礼金が0円の物件を探す

初期費用の中で大きな割合を占めるのが敷金と礼金です。この2つが両方とも0円の物件、いわゆる「ゼロゼロ物件」を選ぶことができれば、家賃の2〜4ヶ月分もの費用を削減できます。

- メリット: なんといっても、初期費用を劇的に安くできる点が最大の魅力です。浮いた費用を家具・家電の購入や引越し代に充てることができます。

- 探し方: 不動産情報サイトの検索条件で「敷金なし(0円)」「礼金なし(0円)」にチェックを入れて探すのが効率的です。

- 注意点:

- なぜゼロゼロなのか理由を考える: 長期間空室が続いている、駅から遠いなど、何かしらの理由で入居者が決まりにくい物件である可能性があります。

- 家賃が相場より高めに設定されている: 敷金・礼金がない分、月々の家賃に上乗せされているケースがあります。近隣の類似物件と家賃を比較してみましょう。

- 短期解約違約金が設定されている: 「1年未満の解約で家賃2ヶ月分」「2年未満で1ヶ月分」といった違約金が特約で定められていることがあります。契約書をよく確認しましょう。

- 退去時のクリーニング費用: 敷金がない代わりに、退去時に定額のクリーニング費用を請求される契約になっていることがほとんどです。

② フリーレント付きの物件を探す

フリーレントとは、入居後、一定期間(0.5ヶ月〜2ヶ月程度)の家賃が無料になる契約形態のことです。

- メリット: 入居初期の家賃負担がなくなるため、初期費用全体の総額を抑えることができます。例えば、1ヶ月のフリーレントが付いていれば、初期費用に含まれる「前家賃」が実質的に不要になります。

- 探し方: 「フリーレント付き」を条件に検索します。特に、引越しの閑散期(4月下旬〜8月頃)に出てきやすい傾向があります。

- 注意点:

- 短期解約違約金: フリーレント付き物件も、ゼロゼロ物件と同様に、一定期間内の解約に対して違約金が設定されているのが一般的です。無料になった期間分の家賃を違約金として支払う、といった内容が多いです。

- 共益費・管理費は対象外: 家賃は無料でも、共益費や管理費は初月から発生するケースが多いので確認が必要です。

③ 不動産会社に交渉する

ダメ元と思わずに、交渉してみる価値は十分にあります。特に、引越しの閑散期や、長期間入居者が決まっていない物件では、交渉が成功する可能性が高まります。

- 交渉可能な項目の例:

- 礼金: 大家さんへのお礼という性質上、交渉の余地があります。「半額になりませんか?」と切り出してみましょう。

- 家賃: 数千円単位の家賃交渉は、意外と応じてもらえる可能性があります。「あと2,000円安くなれば即決します」といったように、契約する意思を強く示すのがコツです。

- オプション費用: 「室内消毒料」や「24時間サポート料」といった付帯サービスは、不要であれば外せないか交渉してみましょう。

- フリーレントの追加: フリーレントが付いていない物件でも、「半月分フリーレントにしてもらえませんか?」と交渉することで、付けてもらえる場合があります。

- 交渉が難しい項目:

- 敷金: 担保金という性質上、値下げ交渉は困難です。

- 火災保険料、鍵交換費用: 実費であることが多く、基本的に交渉はできません。

- 交渉のタイミング: 入居申し込みをする前がベストです。申し込み後では、交渉の余地がほとんどなくなってしまいます。

④ 仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ

仲介手数料は、法律で「家賃の1ヶ月分+消費税」が上限と定められていますが、下限はありません。不動産会社によっては、この手数料を安く設定しているところがあります。

- 探し方: 「仲介手数料無料」「仲介手数料半額」を謳っている不動産会社を探します。これらの会社は、大家さん側から手数料(広告料)をもらうことで、借主側の負担を軽減するビジネスモデルを採用していることが多いです。

- 注意点:

- 物件数が限られる場合がある: 大家さんから広告料がもらえる物件に限定されるため、紹介される物件の選択肢が少なくなる可能性があります。

- サービス内容の確認: なぜ安いのかを理解し、物件紹介以外のサポート(契約内容の説明や交渉など)が手厚いかどうかも見極める必要があります。

これらの方法を組み合わせることで、初期費用は大きく節約できます。重要なのは、目先の安さだけでなく、契約内容全体をよく理解し、トータルで損をしない選択をすることです。

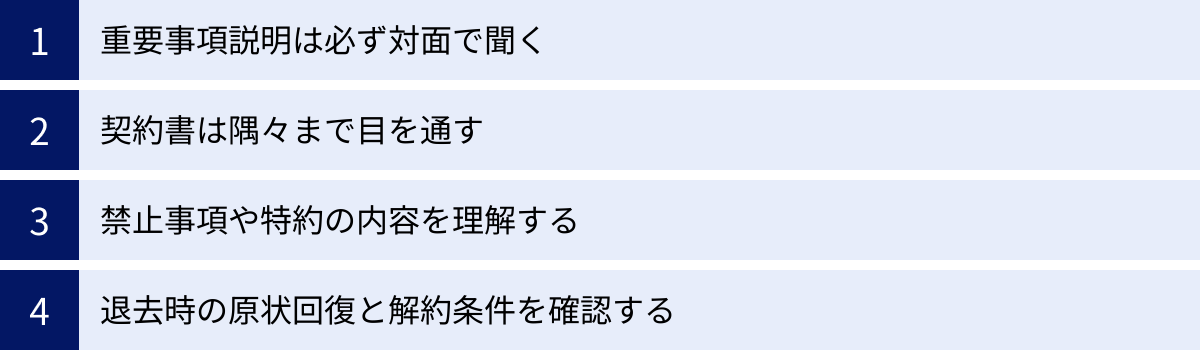

賃貸契約で後悔しないための4つの注意点

賃貸契約は、一度サインをすると法的な拘束力が生じます。後から「知らなかった」「こんなはずではなかった」と後悔しないために、契約手続きの最終段階で特に注意すべき4つのポイントを解説します。これらをしっかり押さえることが、トラブルのない快適な新生活を守る防波堤となります。

① 重要事項説明は必ず対面で聞く

重要事項説明は、契約内容の根幹をなす非常に重要なプロセスです。宅地建物取引士が専門用語を交えて説明するため、一度で完璧に理解するのは難しいかもしれません。だからこそ、少しでも疑問に思ったことは、その場で遠慮なく質問し、完全に納得できるまで確認する姿勢が不可欠です。

近年はIT重説(オンラインでの説明)も普及し便利になりましたが、特に賃貸契約が初めての方や、やり取りに不安がある方は、可能であれば不動産会社の店舗で対面での説明を受けることをおすすめします。対面のほうが、微妙なニュアンスが伝わりやすく、気軽に質問しやすい雰囲気があるからです。

説明を受ける際は、宅地建物取引士が「宅地建物取引士証」を提示しているかしっかり確認しましょう。これは法律で定められた義務です。また、後々の確認のために、相手の許可を得た上で説明内容を録音しておくのも一つの方法です。

② 契約書は隅々まで目を通す

重要事項説明が終わると、賃貸借契約書に署名・捺印を求められます。急かされるような雰囲気があるかもしれませんが、契約書にサインする前には、必ずその内容を隅々まで自分の目で確認しましょう。

チェックすべき主なポイントは以下の通りです。

- 重要事項説明書との整合性: 先ほど受けた説明内容と、契約書に書かれている内容に食い違いがないか。

- 当事者と物件の情報: 貸主、借主、連帯保証人の氏名や住所、物件の所在地や部屋番号などに誤字・脱字がないか。

- 金額: 家賃、共益費、敷金、礼金などの金額が、募集時の情報や説明と一致しているか。

- 契約期間と更新条件: 契約期間は何年か(通常2年)、自動更新なのか、更新手続きが必要なのか。更新料の有無とその金額。

もしその場で全てを確認する時間がない、あるいは不安な場合は、「一度持ち帰って内容を確認してから、後日署名・捺印させてほしい」と申し出ることも可能です。焦ってサインせず、冷静に内容を精査する時間を持つことが重要です。

③ 禁止事項や特約の内容を理解する

契約書の中でも特に注意深く読むべきなのが「禁止事項」と「特約」の項目です。これらは入居後の生活ルールや、退去時のトラブルに直結する内容を含んでいます。

- 禁止事項:

- ペットの飼育(小鳥や魚類なども含まれるか)

- 楽器の演奏(可能な時間帯や楽器の種類)

- 石油ストーブやガスコンロなど火気の使用

- 壁に釘を打つ、塗装するなどのDIY行為

- 友人や知人の宿泊(短期か長期か)

- 事務所としての使用(SOHO利用の可否)

これらのルールを破ると、契約違反として損害賠償を請求されたり、最悪の場合は契約を解除されたりする可能性があります。自分のライフスタイルと照らし合わせ、守れるルールかどうかを確認しましょう。

- 特約:

特約とは、法律の一般的なルールとは別に、貸主と借主の間で結ばれる特別な約束事です。借主にとって不利な内容が含まれていることがあるため、特に注意が必要です。例えば、「退去時のハウスクリーニング代は、理由の如何を問わず借主が負担する」「畳の表替え、襖の張り替え費用は借主が負担する」といった特約はよく見られます。これらの特約に一度合意すると、原則としてその内容に従う義務が生じます。

④ 退去時の原状回復と解約条件を確認する

入居時に退去時のことを考えるのは気が早いように思うかもしれませんが、敷金の返還額に直結する最もトラブルになりやすい部分です。

- 原状回復の範囲:

国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗(価値の減少)」は借主が回復費用を負担し、「通常の使用による損耗(通常損耗)」や「経年変化」は貸主が負担するのが基本とされています。

例えば、「家具の設置による床のへこみ」や「日光による壁紙の変色」は通常損耗ですが、「タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ」や「飲み物をこぼしたシミを放置したことによるカビ」は借主の負担となります。この原則が、特約によってどのように変更されているかを確認することが重要です。 - 解約の予告期間:

契約を解約して退去する場合、通常は「退去希望日の1ヶ月前まで」に貸主側へ通知する必要があります。この予告期間を守らないと、実際に住んでいなくても、通知が遅れた日数分の家賃を余計に支払うことになってしまいます。契約書で正確な予告期間(例:1ヶ月前、2ヶ月前)を確認しておきましょう。

これらの注意点を心に留めて契約に臨むことで、将来的なリスクを回避し、安心して新生活を送ることができます。

賃貸契約に関するよくある質問

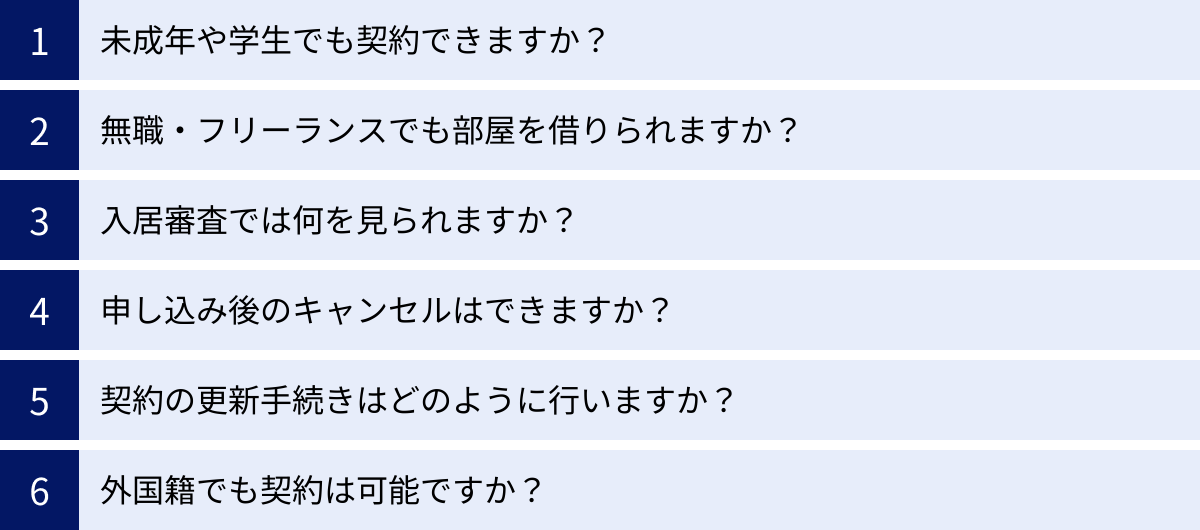

賃貸契約にまつわる疑問は尽きないものです。ここでは、特に多くの方が抱く質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

未成年や学生でも契約できますか?

A: 親権者の同意があれば契約できます。

未成年者は法律上、単独で有効な契約を結ぶことができません(これを「行為能力の制限」といいます)。そのため、賃貸契約を結ぶには、親権者(通常は親)の同意が必須となります。

具体的な方法としては、以下の2つのケースが一般的です。

- 親が契約者(借主)となり、子どもが入居者となる。

- 子ども本人が契約者となり、親が連帯保証人になると同時に、契約に対する「同意書」を提出する。

どちらのケースになるかは物件や不動産会社の方針によりますが、いずれにせよ親の協力が不可欠です。学生の場合は、収入がないため、支払い能力のある親が契約に関わることが前提となります。申し込み時には、学生証や合格通知書のコピー、親の収入証明書などが必要になります。

無職・フリーランスでも部屋を借りられますか?

A: 可能性はありますが、会社員に比べて審査が厳しくなる傾向があります。

大家さんや保証会社が最も重視するのは「安定した家賃支払い能力」です。そのため、毎月決まった給料が支払われる会社員に比べ、収入が不安定と見なされがちな無職の方やフリーランス(個人事業主)の方は、入居審査のハードルが高くなるのが実情です。

しかし、借りられないわけではありません。以下の方法で支払い能力を証明することで、審査に通る可能性を高めることができます。

- 預貯金審査: 家賃の2年分(24ヶ月分)に相当する預貯金があることを「預貯金残高証明書」で証明する方法です。これが最も有効な手段の一つです。

- 収入証明書類の提出: フリーランスの方は、過去2〜3年分の確定申告書の控えや課税証明書を提出し、安定して収入を得ていることを示します。

- 代理契約: 支払い能力のある親族に契約者になってもらう方法です。

- 家賃保証会社の利用: 保証会社によっては、無職やフリーランスの方向けの審査プランを用意している場合があります。

不動産会社に正直に状況を伝え、どのような書類を準備すればよいか相談してみましょう。

入居審査では何を見られますか?

A: 主に「支払い能力」「人柄」「連帯保証人」の3点が総合的に判断されます。

入居審査は、大家さんが「この人に部屋を貸して大丈夫か」を判断するためのプロセスです。具体的には、以下の点がチェックされます。

- 支払い能力: 年収が家賃に見合っているか(年収が家賃の36倍以上が目安)、安定した職業に就いているか、勤続年数は長いか。

- 人柄: 不動産会社を訪れた際の服装や言葉遣い、申込書を丁寧に記入しているかなど。ルールを守ってくれそうな、信頼できる人物かどうかが担当者を通じて大家さんに伝わります。

- 連帯保証人: 連帯保証人を立てる場合、本人と同等以上の支払い能力があるかが審査されます。

- 信用情報(保証会社利用時): 信販系の家賃保証会社を利用する場合、過去のクレジットカードやローンの支払い延滞履歴(いわゆるブラックリスト)を照会されることがあります。

これらの要素を総合的に見て、入居の可否が判断されます。

申し込み後のキャンセルはできますか?

A: 「賃貸借契約の締結前」であれば、原則としてキャンセル可能です。

入居申し込みは、あくまで「入居の意思表示」であり、法的な契約ではありません。そのため、重要事項説明を受け、契約書に署名・捺印する前であれば、キャンセルできます。

この際、申し込み時に支払った「申込金(預り金)」も全額返還されるのが原則です。ただし、不動産会社との信頼関係に関わるため、キャンセルを決めたらできるだけ早く連絡するのがマナーです。

注意点として、一度契約書に署名・捺印してしまうと、キャンセルではなく「解約」の扱いになります。この場合、契約書の内容に従って、家賃1ヶ月分などの違約金が発生することがほとんどですので、契約は慎重に行いましょう。

契約の更新手続きはどのように行いますか?

A: 契約期間満了の1〜3ヶ月前に、大家さんや管理会社から更新の案内が届くのが一般的です。

賃貸契約は通常2年契約が多く、期間満了後も住み続けたい場合は「更新手続き」が必要です。

手続きの流れは、送られてきた「更新契約書」に内容を確認の上で署名・捺印し、更新料(家賃の0.5〜1ヶ月分が相場)や、新たに加入する火災保険料などを支払って完了となります。

契約によっては、特別な手続きなく自動で契約が更新される「自動更新」の場合もあります。ご自身の契約がどちらのタイプかは、元の賃貸借契約書で確認できます。

外国籍でも契約は可能ですか?

A: 可能です。ただし、日本人とは異なる書類が必要になる場合があります。

日本で外国籍の方が部屋を借りることは、もちろん可能です。ただし、審査や手続きにおいて、以下の点が必要となることが一般的です。

- 身分証明: 在留カードまたは特別永住者証明書の提出は必須です。在留資格の種類や在留期間が審査の対象となります。

- 日本語能力: 契約内容を理解し、大家さんや管理会社とコミュニケーションが取れる程度の日本語能力が求められます。

- 日本国内の緊急連絡先: 日本在住の親族や知人、勤務先の上司などを緊急連絡先として求められることが多いです。

- 連帯保証人または家賃保証会社: 日本人の場合と同様に、連帯保証人か家賃保証会社の利用が求められます。

近年は、外国籍の方の受け入れに積極的な不動産会社や、多言語対応可能な保証会社も増えています。そうしたサポートが手厚い会社を選ぶと、手続きがスムーズに進むでしょう。