オンラインショッピングが日常となった現代において、荷物の受け取り方法は多様化しています。特に、賃貸物件を探す際に「宅配ボックス」の有無を条件に挙げる人が増えてきました。日中不在がちな単身者や共働き世帯にとって、時間を気にせず荷物を受け取れる宅配ボックスは非常に便利な設備です。

しかし、本当に宅配ボックスは誰にとっても必要不可欠な設備なのでしょうか。メリットが多い一方で、家賃への影響や管理上のトラブルといったデメリットも存在します。また、宅配ボックスがない物件でも、工夫次第で快適に荷物を受け取る方法はいくつもあります。

この記事では、賃貸物件における宅配ボックスの基本的な仕組みから、メリット・デメリット、物件選びの際のチェックポイントまでを網羅的に解説します。さらに、宅配ボックスがない場合の具体的な対処法や、自分で設置する際の注意点についても詳しくご紹介します。

本記事を読めば、ご自身のライフスタイルに本当に宅配ボックスが必要かを見極め、後悔しない物件選びができるようになるでしょう。 ぜひ最後までお読みいただき、快適な新生活の参考にしてください。

目次

賃貸物件にある宅配ボックスとは

賃貸物件を探していると、物件情報に「宅配ボックスあり」という記載を見かける機会が増えました。なんとなく便利そうだというイメージはあっても、具体的な仕組みや種類については詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、賃貸物件に設置されている宅配ボックスの基本的な役割と仕組み、そして主な種類について詳しく解説します。

宅配ボックスの基本的な仕組み

宅配ボックスとは、マンションやアパートなどの集合住宅のエントランス付近に設置された、荷物の一時預かり用のロッカーです。入居者が不在の時でも、宅配業者が荷物をこのボックスに入れておくことで、非対面で荷物の受け渡しが完了する仕組みです。

基本的な利用の流れは以下の通りです。

- 配達員が荷物を投函

- 配達員が空いているボックスに荷物を入れ、扉を閉めて施錠します。

- 施錠方法は、配達員が設定した任意の暗証番号を入力するタイプや、専用のカードキーを使うタイプなどがあります。

- 不在連絡票(お知らせ)の投函

- 配達員は、荷物を宅配ボックスに入れたことを知らせる「ご不在連絡票」や「宅配ボックス預入票」などを、受取人である入居者の郵便受けに投函します。

- この連絡票には、荷物を入れたボックスの番号と、解錠するための暗証番号などが記載されています。電気式の場合は、部屋番号と連動して自動で通知が届くタイプもあります。

- 入居者が荷物を受け取る

- 帰宅した入居者は、郵便受けの連絡票を確認します。

- 指定されたボックス番号の操作パネルで暗証番号を入力するか、専用の鍵やカードキーを使って解錠し、荷物を取り出します。

- 荷物を取り出すと、ボックスは自動的に空き状態に戻り、次の荷物の受け入れが可能になります。

この仕組みにより、入居者は配達時間を気にして在宅する必要がなくなり、配達員は再配達の手間を省けるという、双方にとってのメリットが生まれます。特に、日中は仕事や学校で家を空けることが多い単身者や共働き世帯、小さなお子様がいて手が離せない家庭にとって、非常に価値の高い設備と言えるでしょう。

宅配ボックスの主な種類

賃貸物件に設置されている宅配ボックスは、大きく分けて「ダイヤル式(機械式)」と「電気式(電子式)」の2種類があります。それぞれの特徴、メリット、デメリットを理解することで、物件選びの際に自分に合ったタイプを見極められます。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ダイヤル式(機械式) | アナログな仕組みで、電源不要。配達員が設定した暗証番号で施錠・解錠する。 | ・導入コストが安い ・停電時も利用可能 ・操作がシンプル |

・セキュリティ面でやや劣る ・暗証番号の伝達ミスが起こりやすい ・利用履歴が残らない |

| 電気式(電子式) | 電気で制御され、タッチパネルやカードキーで操作。オンラインで管理されることが多い。 | ・セキュリティ性が高い ・利用履歴が自動で記録される ・着荷通知機能など多機能 |

・導入コストが高い ・停電時に使えない場合がある ・操作がやや複雑 |

ダイヤル式(機械式)

ダイヤル式は、電源を必要としないアナログなタイプの宅配ボックスです。見た目はコインロッカーに似ており、操作も比較的シンプルです。

- 使い方:

- 配達員が荷物を入れ、その場で4桁程度の暗証番号を設定してツマミを回し施錠します。

- 設定した暗証番号を不在連絡票に記入し、郵便受けに投函します。

- 入居者は不在連絡票に書かれた番号にダイヤルを合わせ、ツマミを回して解錠します。

- メリット:

- 導入コストが比較的安いため、家賃への影響が少ない傾向にあります。

- 電気を使わないため、停電時でも問題なく使用できる点は大きな利点です。

- 構造がシンプルなので、故障のリスクが低く、メンテナンスも容易です。

- デメリット:

- 配達員が設定した暗証番号を不在連絡票に手書きで伝えるため、番号の書き間違いや読み間違いといったヒューマンエラーが起こる可能性があります。

- 暗証番号を記載した不在連絡票を第三者に見られると、荷物が盗まれるリスクがあり、セキュリティ面では電気式に劣ります。

- 誰がいつ利用したかという履歴が残らないため、トラブルが発生した際の原因究明が難しい場合があります。

電気式(電子式)

電気式は、タッチパネルや液晶ディスプレイを備え、電気で制御される高機能な宅配ボックスです。多くはオンラインで管理システムと接続されています。

- 使い方:

- 配達員は操作パネルの指示に従い、配達先の部屋番号などを入力します。

- 指定されたボックスが自動で開くので荷物を入れ、扉を閉めると自動で施錠されます。

- 入居者には、登録されたメールアドレスに着荷通知が届いたり、エントランスの集合玄関機や室内のインターホンに通知が表示されたりします。

- 入居者は、住戸の鍵(非接触キーなど)や専用のカードキーをかざしたり、独自の暗証番号を入力したりして解錠します。

- メリット:

- 操作履歴(いつ、誰が、どのボックスを利用したか)がデータとして記録されるため、非常に高いセキュリティ性を誇ります。不正利用や盗難のリスクを大幅に低減できます。

- 24時間監視カメラと連動しているタイプもあり、防犯効果がさらに高まります。

- 着荷をメールやインターホンで知らせてくれるため、荷物の到着をリアルタイムで把握でき、取り忘れを防げます。

- 発送サービスやクリーニングの受け渡しなど、多機能なモデルも存在します。

- デメリット:

- 設備が高価なため、設置コストが家賃に反映されやすい傾向があります。

- 電気で動作するため、停電時には使用できなくなる可能性があります(ただし、非常用電源を備えたモデルもあります)。

- 高機能な分、操作に慣れが必要な場合や、システムの不具合が発生する可能性もゼロではありません。

このように、宅配ボックスにはそれぞれ特徴があります。物件を選ぶ際には、家賃とのバランスや、自分がどの程度のセキュリティレベルを求めるかを考慮して、どちらのタイプが設置されているかを確認することが重要です。

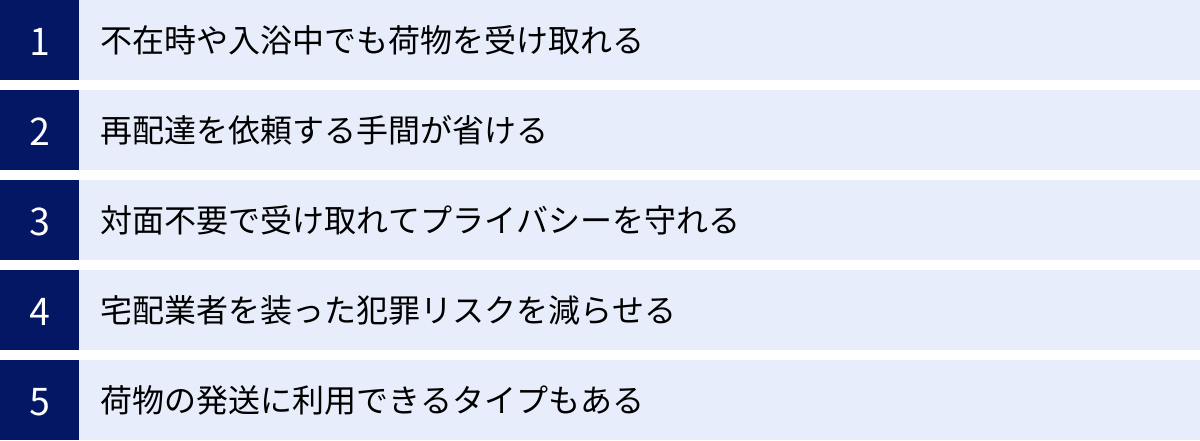

賃貸に宅配ボックスを設置する5つのメリット

宅配ボックスは、現代のライフスタイルにおいて多くの利便性をもたらします。なぜこれほどまでに人気が高まっているのか、その具体的なメリットを5つの視点から深掘りしていきましょう。これらのメリットを理解することで、自分にとって宅配ボックスが「あると嬉しい設備」なのか、「なくてはならない設備」なのかを判断する材料になります。

① 不在時や入浴中でも荷物を受け取れる

宅配ボックスがもたらす最大のメリットは、時間を気にせず、いつでも荷物を受け取れる自由が手に入ることです。

- 日中不在でも安心

仕事や学校で平日の日中はほとんど家にいないという方は多いでしょう。宅配便は日中に配達されることが多く、これまでは配達時間に合わせて在宅するか、再配達を依頼するしかありませんでした。宅配ボックスがあれば、日中に配達された荷物を帰宅後の好きなタイミングで受け取れます。 - 在宅中でも気兼ねなく

メリットは不在時だけに限りません。例えば、オンライン会議中で手が離せない、料理中で火を使っている、シャワーや入浴中である、あるいは体調が悪く寝込んでいるといった状況でも、宅配ボックスがあれば安心です。インターホンに応対するために作業を中断したり、慌てて玄関に出たりする必要がなくなります。「在宅しているのに出られない」というストレスから解放されるのです。 - 急な外出にも対応

「もうすぐ荷物が届くはずだけど、少しだけ買い物に出たい」といった場面でも、宅配ボックスがあれば気兼ねなく外出できます。配達時間を予測してスケジュールを縛られることがなくなり、生活の自由度が格段に向上します。

このように、宅配ボックスは物理的に不在の時だけでなく、在宅中の様々なシチュエーションにおいても、受け取りのストレスをなくしてくれる非常に心強い味方です。

② 再配達を依頼する手間が省ける

宅配ボックスは、入居者だけでなく、社会全体にとっても大きなメリットをもたらします。その一つが、再配達問題の解消に貢献できる点です。

国土交通省の調査によると、宅配便の取り扱い個数は年々増加傾向にある一方で、再配達率は依然として高い水準にあります。再配達は、受け取る側にとって以下のような手間とストレスを伴います。

- 再配達依頼の連絡: 不在連絡票を見て、Webサイトや電話で再配達の日時を改めて指定する作業は、意外と面倒なものです。忙しい時にはつい後回しにしてしまい、荷物の受け取りが遅れてしまうこともあります。

- 時間の再拘束: 再配達を依頼すると、その指定した時間帯は再び在宅していなければなりません。せっかくの休日が、荷物の受け取りのために数時間潰れてしまうという経験をした方も多いのではないでしょうか。

宅配ボックスがあれば、最初の配達で受け取りが完了するため、これらの手間が一切不要になります。 不在連絡票を見てがっかりすることも、再配達の手続きをする必要も、再び配達を待つ必要もありません。

さらに、この再配達の削減は、配達員の労働環境改善や、CO2排出量の削減といった環境問題にも繋がっています。 宅配ボックス付きの物件に住むことは、個人の利便性向上だけでなく、間接的に社会貢献にも繋がる選択と言えるかもしれません。

③ 対面不要で受け取れてプライバシーを守れる

非対面での受け取りが可能になる点も、宅配ボックスの非常に重要なメリットです。これは、プライバシー保護と感染症対策の両面で価値があります。

- プライバシーの保護

特に一人暮らしの女性などにとっては、配達員といえども見知らぬ人と直接顔を合わせることに抵抗を感じる場合があるでしょう。宅配ボックスを利用すれば、配達員と顔を合わせることなく荷物を受け取れるため、安心してオンラインショッピングを楽しめます。 部屋着やノーメイクの状態で慌てて玄関に出る必要もありません。どのような生活をしているのかを他人に知られたくない、というプライバシー意識の高い方にとっても大きなメリットです。 - 感染症対策

近年、感染症予防の観点から、人との接触をできるだけ避けたいと考える人が増えました。宅配ボックスは、物理的な接触を伴わずに荷物の受け渡しが完了するため、感染リスクを低減する有効な手段となります。体調が優れない時でも、他人にうつしてしまう心配をせずに荷物を受け取れる安心感があります。 - セールスや勧誘の回避

頻繁に荷物が届く家は、セールスや勧誘のターゲットにされやすいという側面もあります。宅配ボックスを利用することで、配達のタイミングで玄関を開ける必要がなくなり、意図しないセールスや勧誘を受ける機会を減らす効果も期待できます。

対面でのやり取りが不要になることで、精神的な負担が軽減され、より安全で快適な暮らしが実現します。

④ 宅配業者を装った犯罪リスクを減らせる

残念ながら、宅配業者を装って玄関を開けさせ、強盗や詐欺などの犯罪に及ぶという悪質な手口が存在します。宅配ボックスは、こうした犯罪に対する物理的な防衛策としても機能します。

- 玄関を開ける必要がない

宅配ボックスがあれば、配達員は荷物をボックスに入れるだけで業務が完了するため、入居者の部屋の玄関まで来る必要がありません。そもそも訪問者と対面で接触する機会がなくなるため、宅配業者を装った不審者を家に入れてしまうリスクを根本から断つことができます。 - オートロックとの相乗効果

オートロック付きの物件の場合、配達員はエントランスで居住者を呼び出して解錠してもらう必要があります。しかし、宅配ボックスがあれば、配達員は専用のキーや暗証番号でエントランスに入り、荷物をボックスに入れて退館できます。これにより、居住者はオートロックを解錠するために応答する必要がなくなり、「誰が来たのか」を都度確認する手間と不安から解放されます。

特に、セキュリティを重視する単身者や、小さなお子様がいるご家庭にとって、この防犯上のメリットは非常に大きいと言えるでしょう。安心・安全な生活環境を確保するための重要な設備として、宅配ボックスの価値はますます高まっています。

⑤ 荷物の発送に利用できるタイプもある

最新の電気式宅配ボックスの中には、荷物の受け取りだけでなく、発送にも対応している高機能なモデルがあります。これは、フリマアプリやネットオークションを頻繁に利用する人にとって、画期的なメリットです。

- 24時間いつでも発送可能

通常、荷物を発送する場合は、コンビニや郵便局、宅配業者の営業所まで自分で持ち込む必要があります。しかし、発送機能付きの宅配ボックスがあれば、24時間365日、自分の都合の良い時にマンションのエントランスから荷物を発送できます。 仕事で日中忙しい人でも、深夜や早朝に発送手続きを済ませられるため、非常に便利です。 - 発送手続きの簡略化

利用方法は、提携している宅配会社のサービスにオンラインで集荷を申し込み、発行されたQRコードなどを宅配ボックスのリーダーにかざすといった簡単な操作で完了します。あとは荷物をボックスに入れておけば、配達員が回収に来てくれます。伝票を手書きする手間も省け、スムーズに発送が完了します。

ただし、全ての宅配ボックスが発送機能に対応しているわけではありません。 この機能を利用したい場合は、物件探しの際に「発送機能付きの宅配ボックスか」を必ず確認する必要があります。また、利用できる宅配会社や荷物のサイズに制限がある場合がほとんどなので、事前にルールを確認しておくことも重要です。

この機能はまだ一部の新しい物件に限られることが多いですが、今後の賃貸物件のスタンダードになっていく可能性を秘めた、注目のメリットと言えるでしょう。

賃貸の宅配ボックスで注意したい4つのデメリット

多くのメリットがある一方で、宅配ボックスには見過ごせないデメリットや注意点も存在します。便利な設備だからと安易に飛びつくと、後から「思っていたのと違った」と後悔する可能性もあります。ここでは、宅配ボックス付き賃貸物件で注意したい4つのデメリットを詳しく解説します。メリットとデメリットの両方を天秤にかけ、総合的に判断することが重要です。

① 家賃が相場より高くなる可能性がある

最も現実的なデメリットとして、宅配ボックスの設置・維持管理コストが家賃に上乗せされる点が挙げられます。

- 設備投資の反映

宅配ボックスは、大家さん(物件オーナー)にとって先行投資が必要な設備です。特に高機能な電気式の場合、本体価格だけで数十万円から数百万円に上ることもあります。さらに、設置工事費や、電気式の場合は月々の電気代、システム利用料、定期的なメンテナンス費用といったランニングコストも発生します。これらの費用は、最終的に入居者が支払う家賃や管理費に反映されるのが一般的です。 - 家賃への影響

宅配ボックスの有無による家賃の差額は、物件の立地や築年数、ボックスの種類(ダイヤル式か電気式か)などによって異なりますが、一般的に周辺の同等条件の物件と比較して、月々数千円程度高くなる傾向が見られます。年間で考えると数万円の差になるため、このコストを支払ってでも宅配ボックスの利便性を享受したいかを慎重に検討する必要があります。 - 費用対効果の検討

例えば、オンラインショッピングをほとんど利用せず、荷物が届く頻度が月に1〜2回程度の人にとっては、割高な家賃を払ってまで必要な設備とは言えないかもしれません。一方で、週に何度も荷物が届き、再配達の手間や時間を時給換算すれば、数千円の家賃アップは十分に元が取れると考える人もいるでしょう。自分のライフスタイルと照らし合わせて、費用対効果を冷静に判断することが大切です。

② ボックスがすべて使用中で使えないことがある

せっかく宅配ボックスがある物件に入居しても、いざ使いたい時にすべてのボックスが埋まっていて利用できないという、いわゆる「宅配ボックス渋滞」が発生することがあります。

- 発生の原因

この問題は、特に入居戸数に対して宅配ボックスの数が少ない物件で起こりがちです。一般的に、宅配ボックスの適切な設置数の目安は「総戸数の20%〜30%」と言われていますが、コスト削減のためにこれを下回る数のボックスしか設置されていないケースも少なくありません。

また、以下のような時期や状況では、利用が集中してボックスが埋まりやすくなります。- Amazonプライムデーや楽天スーパーセールなどの大型セール期間中

- 年末年始やお中元・お歳暮のシーズン

- 入退去が多い春先や秋口(新生活用品の購入が増えるため)

- 荷物の長期放置問題

もう一つの大きな原因が、一部の入居者による荷物の長期放置です。荷物が届いているのに何日も取り出さない人がいると、そのボックスが長期間塞がってしまい、他の人が利用できなくなってしまいます。管理会社が定期的に巡回し、長期滞留荷物には警告の貼り紙をするなどの対策を取っている場合もありますが、管理体制が不十分な物件では、この問題が常態化していることもあります。

この「使いたい時に使えない」という状況は、宅配ボックスのメリットを帳消しにしてしまう大きなストレス要因です。結局、再配達を依頼したり、配達員が持ち帰ったりすることになり、宅配ボックスがない物件と変わらなくなってしまいます。

③ 大きさや種類によっては受け取れない荷物がある

宅配ボックスは万能ではなく、預け入れられる荷物にはサイズや種類の制限があります。 これを知らずに大きな商品や特殊な商品を注文してしまうと、結局受け取れずに再配達になってしまうため注意が必要です。

| 受け取れない荷物の代表例 | 理由 |

|---|---|

| 大型の荷物 | ボックスのサイズを超える家具、家電、ゴルフバッグなど |

| クール便(冷蔵・冷凍) | 温度管理ができないため、食品が傷んでしまう |

| 現金書留・簡易書留 | 受領印やサインが必要なため、対面での受け渡しが原則 |

| 代金引換・着払い | 配達時に支払いが発生するため |

| 本人限定受取郵便 | 公的証明書による本人確認が必要なため |

| 生もの・生き物 | 衛生面や安全性の問題 |

- サイズの制限

宅配ボックスにはS・M・Lなど複数のサイズのボックスが用意されているのが一般的ですが、最も大きなLサイズでも、大型の家電や家具、スーツケース、楽器などは入りません。自分がよく購入する商品のサイズを考慮し、物件の宅配ボックスで対応可能かを確認しておく必要があります。特に大きなボックスの数は限られているため、大型商品が届くタイミングで埋まっている可能性も考慮しなければなりません。 - 種類の制限

最も注意が必要なのが、クール便(冷蔵・冷凍品)です。一般的な宅配ボックスには保冷機能がないため、生鮮食品や冷凍食品などは預け入れできません。配達員は衛生上の問題からボックスに入れることをせず、持ち帰ることになります。

また、現金書留や代金引換、着払いのように金銭の授受が発生する荷物や、書留郵便のように受取人のサインが必要な荷物も、宅配ボックスでは受け取れません。

これらの制限を理解しておかないと、宅配ボックスがあるからと安心していても、結局は対面で受け取るか再配達を依頼する必要が出てきます。

④ 管理が行き届いていないとトラブルになる

宅配ボックスは、適切に管理・運用されて初めてその利便性を発揮します。管理体制が不十分な場合、様々なトラブルの原因となり得ます。

- 故障や不具合の放置

ダイヤルが固くて回らない、電気式のタッチパネルが反応しない、扉がきちんと閉まらないといった故障が放置されていると、いざという時に使えなかったり、セキュリティ上の不安が生じたりします。管理会社が定期的に点検・メンテナンスを行っているかどうかが重要です。 - 清掃状況の悪化

ボックス内部が汚れていたり、ゴミが放置されていたりすると、大切な荷物を入れるのをためらってしまいます。衛生的な環境が保たれているかも、快適に利用するための重要なポイントです。 - 不正利用や誤配

特にセキュリティの甘いダイヤル式の場合、他人の荷物を盗むといった犯罪や、配達員が部屋番号を間違えて投函してしまう誤配のリスクがゼロではありません。電気式で利用履歴が管理されている方が、こうしたトラブルの抑止や原因究明に繋がります。 - ルールが守られない

「荷物を長期間放置しない」「利用後は扉をきちんと閉める」といった基本的なルールが居住者に周知徹底されていないと、前述の「宅配ボックス渋滞」や故障の原因になります。管理会社が注意喚起の掲示をするなど、適切な運用ルールを定めて周知しているかが問われます。

これらの管理上の問題は、入居者のストレスに直結します。物件選びの際には、設備の有無だけでなく、その管理状態までしっかりと確認することが、後悔しないための鍵となります。

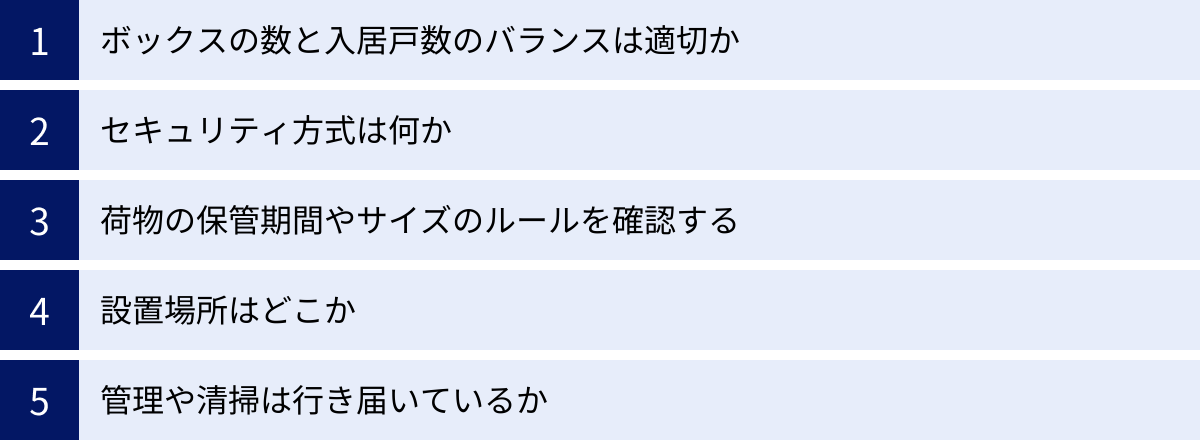

後悔しない!宅配ボックス付き賃貸物件を選ぶ際のチェックポイント

「宅配ボックス付き」という条件だけで物件を決めてしまうと、入居後に「こんなはずではなかった」と後悔することがあります。宅配ボックスを真に活用し、快適な生活を送るためには、設備の内容をより詳細にチェックすることが不可欠です。ここでは、後悔しないために内見時などに必ず確認しておきたい5つのチェックポイントを解説します。

ボックスの数と入居戸数のバランスは適切か

前述のデメリットでも触れた通り、「使いたい時にいつも埋まっている」という事態を避けるために、ボックスの数と物件の総戸数のバランスは最も重要なチェックポイントです。

- 確認方法

- 内見時に直接数える: エントランスに設置されている宅配ボックスの個数を実際に数えてみましょう。S・M・Lといったサイズの内訳も確認できると、より具体的です。

- 不動産会社に確認する: 物件の総戸数と、設置されている宅配ボックスの数を担当者に質問します。

- 適切なバランスの目安

明確な基準はありませんが、一般的に総戸数の20%~30%程度のボックス数が確保されているのが一つの目安とされています。例えば、総戸数50戸のマンションであれば、10〜15個程度のボックスがあれば、比較的余裕を持って利用できる可能性が高いです。逆に、戸数の1割にも満たないような場合は、利用が集中する時期には「宅配ボックス渋滞」が起こりやすいと予測できます。 - 入居者層を考慮する

単身者向けのワンルームが多い物件は、日中不在の入居者が多く、宅配ボックスの利用率が高くなる傾向があります。ファミリー層が多い物件よりも、単身者向け物件の方がより多くのボックス数が必要になるかもしれません。自分が住もうとしている物件の特性も考慮して、バランスを判断しましょう。

戸数に対してボックス数が明らかに少ないと感じた場合は、その利便性に過度な期待はせず、他の代替手段も念頭に置いておくのが賢明です。

セキュリティ方式は何か

宅配ボックスの種類によって、セキュリティレベルは大きく異なります。自分の荷物を安全に保管してもらうためにも、セキュリティ方式の確認は必須です。

- ダイヤル式(機械式)か、電気式(電子式)か

まずは、どちらのタイプが設置されているかを確認します。- ダイヤル式: 不在連絡票に書かれた暗証番号で解錠するタイプ。手軽ですが、不在票を盗み見られると第三者に開けられてしまうリスクがあります。

- 電気式: 居住者のカードキーや専用の暗証番号で解錠するタイプ。利用履歴が記録されるため、セキュリティは格段に高くなります。

- ダイヤル式の場合のチェックポイント

ダイヤル式であっても、使い方によってはセキュリティを高められます。例えば、配達員が設定した暗証番号を不在票に書くのではなく、配達員がインターホンで居住者を呼び出し、不在を確認した上で、管理会社などが事前に定めた固定の暗証番号で施錠するルールになっている物件もあります。これなら、不在票を見られても解錠されることはありません。こうした運用ルールがあるかどうかも確認すると良いでしょう。 - 電気式の場合のチェックポイント

- 着荷通知の方法: 荷物が届いた際に、どのように通知されるかを確認します。室内のインターホンパネルに表示されるのか、登録したメールアドレスに通知が来るのか、など。リアルタイムで通知が来れば、取り忘れを防ぎやすくなります。

- 防犯カメラの有無: 宅配ボックスの周辺に防犯カメラが設置されているかも重要なポイントです。カメラがあることで、盗難やいたずらの抑止力が高まります。

セキュリティを最優先に考えるのであれば、やはり電気式の宅配ボックスが設置された物件を選ぶのがおすすめです。

荷物の保管期間やサイズのルールを確認する

宅配ボックスはあくまで一時的な荷物の預かり場所であり、無期限に保管できるわけではありません。利用に関するルールを事前に把握しておくことが、トラブルを避けるために重要です。

- 保管期間の確認

- 荷物を預け入れた後、何日間保管しておけるかを確認しましょう。通常は「投函日を含めて3〜4日間」などと定められていることが多いです。

- この期間を過ぎると、荷物は管理会社によって取り出され、管理員室などで別途保管されることになります。その際、保管料や手数料が発生するケースもあるため、注意が必要です。

- 長期の旅行や出張で家を空けることが多い方は、この保管期間のルールを特に注意深く確認する必要があります。

- サイズの確認

- 設置されているボックスのサイズ(S・M・Lなど)と、それぞれの個数を確認します。

- 自分がよく利用する通販サイトの商品や、趣味の道具(ゴルフバッグ、楽器など)が収まるサイズがあるか、メジャーなどを持参して内寸を測ってみるのも良い方法です。

- 大きなサイズのボックスは数が少ないことが多いため、大型商品を頻繁に頼む方は注意が必要です。

- ルールの確認方法

これらのルールは、宅配ボックスの周辺やエントランスの掲示板に記載されていることが多いです。見当たらない場合は、不動産会社の担当者や管理会社に直接問い合わせて確認しましょう。

設置場所はどこか

宅配ボックスがどこに設置されているかも、使い勝手や安全性に関わる重要な要素です。

- 屋内か屋外か

- 屋内(エントランスホールなど): 最も理想的な設置場所です。雨風にさらされる心配がなく、荷物が汚れたり濡れたりするリスクがありません。また、オートロックの内側に設置されていれば、部外者が安易に近づけないためセキュリティ面でも安心です。

- 屋外(駐輪場や建物の脇など): 屋根のない場所に設置されている場合、大雨や台風の際に荷物が濡れてしまう可能性があります。ボックス自体の防水性も確認したいところです。また、人目に付きにくい場所に設置されていると、盗難やいたずらのリスクが高まる可能性も考えられます。

- 生活動線からのアクセス

エントランスから自宅の玄関までの動線上に宅配ボックスがあると、帰宅時に郵便受けを確認し、そのまま荷物を受け取って部屋に入れるため非常にスムーズです。逆に、一度通り過ぎてからわざわざ戻らなければならない場所や、駐車場から離れた場所にあると、少し手間に感じるかもしれません。重い荷物を受け取る際のことも想像しながら、動線を確認してみましょう。

管理や清掃は行き届いているか

設備のスペックだけでなく、その設備がどのように維持管理されているかを見ることで、その物件全体の管理品質を推し量ることができます。

- 清掃状態: ボックスの扉や操作パネル、ボックス内部が綺麗に保たれているかを確認します。ホコリまみれだったり、ゴミが落ちていたりするようでは、管理が行き届いているとは言えません。

- 故障や破損の有無: 扉がガタついたり、ダイヤルが固かったり、操作パネルに「故障中」の貼り紙が長期間放置されていたりしないかチェックします。

- ルールの掲示: 「長期保管はご遠慮ください」「利用後は必ず施錠してください」といった注意喚起がきちんと掲示されているかは、管理会社が積極的に運用に関わっているかどうかの指標になります。

- 長期滞留荷物への対応: ボックスに「◯月◯日までにお受け取りください」といった警告の紙が貼られている荷物がないか見てみましょう。これは、管理会社が定期的に巡回し、ルール違反に対応している証拠です。逆に、明らかに長期間放置されている荷物がある場合は、管理が機能していない可能性があります。

これらのポイントを内見時に自分の目で確かめることで、カタログスペックだけではわからない「実際の使い心地」を予測し、入居後のミスマッチを減らすことができます。

賃貸に宅配ボックスがない場合の対処法7選

希望の物件に宅配ボックスがなかったり、家賃の観点から宅配ボックスなしの物件を選んだりした場合でも、がっかりする必要はありません。現代では、荷物を受け取るための便利なサービスが数多く存在します。ここでは、宅配ボックスがない賃貸物件でも快適に荷物を受け取るための7つの具体的な対処法を紹介します。自分のライフスタイルに合った方法を見つけて、賢く活用しましょう。

① コンビニで受け取る

最も手軽で広く利用されている方法の一つが、コンビニエンスストアでの店舗受け取りです。

- 利用方法:

Amazonや楽天市場、ユニクロなど、多くの通販サイトでは、商品購入時に配送先として自宅近くのコンビニ(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなど)を指定できます。商品が店舗に到着すると、メールなどで通知が届きます。その通知に記載されたバーコードなどを店舗のレジや専用端末(Loppi、Famiポートなど)で提示し、荷物を受け取ります。 - メリット:

- 24時間いつでも受け取れる: ほとんどのコンビニが24時間営業なので、出勤前や帰宅後、深夜でも自分の都合の良いタイミングで受け取れます。

- 店舗数が多くて便利: 全国各地に店舗があるため、自宅や職場の近くなど、自分の生活圏内で受け取り場所を選べます。

- 手数料が無料の場合が多い: 多くの通販サイトでは、コンビニ受け取りの手数料を無料としています。

- デメリット:

- 保管期間がある: 一般的に、店舗到着から7日〜10日程度の保管期間が設定されています。期間を過ぎると返送されてしまうため注意が必要です。

- サイズや種類の制限: 大きすぎる荷物や、クール便、代金引換の荷物などは対象外となる場合があります。

- 対応していない通販サイトもある: 全てのオンラインショップが対応しているわけではありません。

通勤・通学の経路上にコンビニがある方にとっては、非常に利便性の高い選択肢です。

② 郵便局で受け取る(ゆうパック)

日本郵便が提供する「ゆうパック」であれば、全国の郵便局の窓口で荷物を受け取ることができます。「郵便局留め」というサービスです。

- 利用方法:

通販サイトで注文する際に、配送先住所として受け取りたい郵便局の住所と、「◯◯郵便局留」と記載します。宛名には自分の氏名と電話番号を正確に入力します。荷物が郵便局に到着しても通知は来ないため、追跡サービスで到着を確認した後、窓口で本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)と印鑑を提示して受け取ります。 - メリット:

- 全国の郵便局が利用可能: 勤務先の近くや、実家の近くの郵便局など、都合の良い場所を指定できます。

- セキュリティが高い: 本人確認が必須なため、誤配や盗難のリスクが極めて低く、安心して利用できます。

- 保管期間が比較的長い: 郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間保管してもらえます。

- デメリット:

- 受け取り時間が限られる: 郵便局の窓口が開いている時間内(一般的には平日の9時〜17時)に受け取りに行く必要があります。「ゆうゆう窓口」が設置されている大きな郵便局であれば、土日や夜間でも受け取れる場合があります。

- 到着通知がない: 自分で追跡サービスを確認して、受け取りに行くタイミングを判断する必要があります。

確実性と安全性を重視する方や、平日の日中に郵便局へ行ける方におすすめの方法です。

③ 宅配業者の営業所やセンターで受け取る

ヤマト運輸や佐川急便などの宅配業者も、直営の営業所やサービスセンターでの直接受け取りに対応しています。

- 利用方法:

不在連絡票が入っていた場合、そこに記載されている営業所に連絡して直接受け取りたい旨を伝えるか、各社の会員サービス(ヤマト運輸の「クロネコメンバーズ」など)に登録しておき、配達通知が来たら受け取り場所を営業所に変更します。受け取りの際には、本人確認書類と印鑑(またはサイン)が必要です。 - メリット:

- 比較的遅い時間まで対応: 営業所によっては夜20時や21時頃まで営業している場合があり、仕事帰りにも立ち寄りやすいです。

- 確実な受け取り: 再配達を待つよりも、自分で取りに行った方が早く確実に荷物を手にできる場合があります。

- クール便にも対応: 営業所には冷蔵・冷凍設備があるため、クール便の荷物も安心して受け取れます。

- デメリット:

- 営業所の場所: 自宅や職場から営業所が離れている場合は、利用のハードルが高くなります。

- 持ち運びの手間: 大きな荷物や重い荷物の場合、営業所から自宅まで自分で運ぶ必要があります。

自宅の近くに宅配業者の営業所がある場合には、非常に便利な選択肢となります。

④ オープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」を利用する

PUDO(プドー)ステーションは、駅やスーパー、コンビニ、駐車場、ドラッグストアなどに設置されている、誰でも利用できるオープン型の宅配便ロッカーです。Packcity Japan株式会社が運営しており、複数の宅配会社と提携しています。

- 利用方法:

ヤマト運輸の「クロネコメンバーズ」や、日本郵便の「e受取アシスト」などの会員サービスを利用して、荷物の受け取り場所として希望のPUDOステーションを指定します。荷物がロッカーに配達されると、解錠に必要な認証番号(パスワード)がメールなどで届きます。ステーションのタッチパネルに番号を入力すると、対応するボックスの扉が開き、荷物を受け取れます。 - メリット:

- 設置場所の拡大: 主要な駅や商業施設など、利便性の高い場所に設置が進んでおり、利用しやすくなっています。

- 24時間利用可能な場所も多い: 駅などに設置されているPUDOは、24時間いつでも荷物を受け取れる場合が多く、非常に便利です。

- 非対面でスピーディー: 操作も簡単で、人と会うことなくスピーディーに受け取りが完了します。

- デメリット:

- 保管期間が短い: 保管期間は、納品日を含めて3日間と比較的短く設定されています。

- サイズ・種類の制限: ロッカーに入るサイズ(3辺合計100cm以内など)の荷物に限られ、クール便や代金引換などは利用できません。

- 提携事業者: 利用できるのは、ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便など、提携している宅配会社の荷物に限られます。

自分の生活圏内にPUDOステーションがあるか、一度調べてみる価値は十分にあります。

⑤ 置き配サービスを利用する

近年急速に普及しているのが、玄関前や指定した場所に荷物を置いてもらう「置き配」サービスです。

- 利用方法:

Amazonなどの通販サイトで注文時に「置き配」を指定するか、ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便の会員サービスでデフォルトの受け取り方法として設定します。配達員はインターホンを鳴らさずに、指定された場所(玄関ドア前、ガスメーターボックス、物置など)に荷物を置いて配達完了となります。配達完了後には、荷物が置かれた状態の写真がメールで送られてくるサービスもあります。 - メリット:

- 手間が一切かからない: 事前の手続きや受け取りに行く手間がなく、在宅・不在にかかわらず自動的に荷物が届きます。

- 再配達がなくなる: 配達員とのやり取りが不要で、再配達問題の解消に最も直接的に貢献します。

- デメリット:

- 盗難・紛失のリスク: 最も大きなデメリットです。特にオートロックのないアパートや、人通りの多い場所では、荷物が盗まれてしまう危険性があります。

- 雨濡れ・汚損のリスク: 屋根のない場所に置かれると、雨で荷物が濡れたり、汚れたりする可能性があります。

- 高価な商品には不向き: 盗難リスクを考えると、高価な商品や貴重品の受け取りには適していません。

置き配を利用する際は、近隣の治安や建物の構造をよく考慮し、リスクを理解した上で自己責任で行う必要があります。

⑥ 簡易的な宅配ボックスを自分で設置する

置き配の盗難や汚損リスクを軽減するために、自分で簡易的な宅配ボックス(宅配バッグ)を購入して設置するという方法もあります。

- 利用方法:

防水性のある折りたたみ式のバッグや、プラスチック製のボックスなどを玄関先に設置します。内部に印鑑や南京錠、配達員への案内メッセージなどを入れておき、配達員に荷物を入れて施錠してもらいます。盗難防止のために、ボックス自体をワイヤーなどでドアノブや柵に固定しておくことが重要です。 - メリット:

- 置き配のリスク軽減: 直接地面に置かれるのを防ぎ、雨濡れや盗難のリスクをある程度低減できます。

- 低コストで導入可能: 数千円程度から購入でき、手軽に宅配ボックス環境を作れます。

- デメリット:

- 設置の許可が必要: 賃貸物件の共用部分(玄関前の廊下など)に物を置くことは、管理規約で禁止されている場合があります。必ず事前に大家さんや管理会社に許可を取る必要があります。

- セキュリティは万全ではない: ワイヤーを切られたり、ボックスごと持ち去られたりする可能性はゼロではなく、セキュリティは自己責任となります。

この方法は、次の章で解説する注意点を必ず守って行う必要があります。

⑦ 勤務先で受け取る

もし会社の規則で許可されていれば、勤務先を荷物の届け先にするというのも一つの手です。

- メリット:

- 確実な受け取り: 日中自分がいる場所に届くため、ほぼ確実に一度で受け取れます。

- セキュリティの安心感: オフィスの受付などで受け取るため、盗難の心配がありません。

- デメリット:

- 会社の許可が必要: 私物の受け取りを禁止している会社も多いため、必ず総務部や上司に確認が必要です。

- 同僚の目が気になる: プライベートな買い物をあまり知られたくない場合は、利用しにくいかもしれません。

- 持ち帰りの手間: 大きな荷物や重い荷物の場合、退勤時に持ち帰るのが大変です。

会社のルールと周囲への配慮が前提となりますが、条件が合えば有効な手段です。

賃貸物件に自分で宅配ボックスを設置する際の注意点

「置き配は不安だけど、物件に宅配ボックスがない」という場合に、自分で簡易的な宅配ボックスを設置する方法は有効な解決策となり得ます。しかし、賃貸物件はあくまで借り物であり、共用部分の利用にはルールがあります。トラブルを未然に防ぎ、安全に利用するために、必ず守るべき3つの重要な注意点を解説します。

必ず大家さんや管理会社に許可を取る

これが最も重要な大前提です。簡易宅配ボックスを設置する前には、必ず大家さん(オーナー)や物件の管理会社に連絡し、設置の許可を得なければなりません。 無断で設置すると、規約違反として撤去を命じられたり、他の入居者とのトラブルに発展したりする可能性があります。

- なぜ許可が必要なのか?

- 共用部分の利用: アパートやマンションの玄関前の廊下やポーチは、自分専用のスペースのように感じられますが、法律上は「共用部分」にあたります。共用部分に私物を置くことは、多くの賃貸借契約書や管理規約で禁止されています。

- 消防法との関連: 廊下や階段は、火災などが発生した際の「避難経路」として確保されなければなりません。宅配ボックスが避難の妨げになると判断された場合、消防法に抵触する恐れがあります。そのため、管理会社は避難経路の安全確保に非常に敏感です。

- 美観の問題: 物件全体の美観を損なうという理由で、私物を置くことを禁止している場合があります。

- トラブル防止: 他の入居者が通行の妨げになると感じたり、不公平感を抱いたりすることを防ぐ目的もあります。

- 許可を得るための伝え方

連絡する際は、ただ「宅配ボックスを置きたい」と伝えるだけでなく、以下のような情報を具体的に説明すると、許可を得やすくなる場合があります。- 設置したい製品: 購入を検討している宅配ボックスのサイズ(幅・奥行き・高さ)や材質、色などを伝えます。コンパクトで邪魔にならないデザインのものを選ぶと良いでしょう。

- 設置場所: 「ドアの横のこのスペースに、通行の邪魔にならないように置きたい」と、具体的な場所を示します。

- 設置理由: 「置き配の盗難防止と、再配達削減による配達員の方の負担軽減のため」など、設置したい理由を丁寧に説明します。

- 安全性への配慮: 「使用しない時は折りたたむ」「ワイヤーで固定し、強風で飛ばされないようにする」など、安全性に配慮している点をアピールします。

許可が下りた場合でも、口約束ではなく、書面で許可証をもらっておくと、後々のトラブル防止になり安心です。

設置場所のルールを守る

管理会社から設置の許可が下りた場合でも、どこにでも自由に置いて良いわけではありません。指定されたルールを厳格に守る必要があります。

- 避難経路の確保

最も重要なのが、避難の妨げにならないことです。消防法では、廊下や階段に避難の障害となる物を置くことを禁じています。管理会社から「壁から◯cm以上離さない」「このラインより外側にはみ出さない」といった具体的な指示がある場合は、それを必ず守りましょう。特に、隣の部屋との間を仕切る「隔て板(ベランダにある、非常時に破る板)」の前や、消火器、火災報知器の前などには絶対に物を置いてはいけません。 - 通行の妨げにならない

他の入居者や、車椅子、ベビーカーなどがスムーズに通れるだけの幅を確保する必要があります。ドアの開閉時にボックスにぶつからないか、自分の出入りの邪魔にならないかも確認しましょう。 - 使用しない時の配慮

折りたたみ式の宅配バッグを使用する場合は、荷物が入っていない時は折りたたんでコンパクトにしておくのがマナーです。常時広げたままにしておくと、見栄えが悪く、通行の邪魔にもなりがちです。

ルールを守らないと、せっかく得た許可が取り消されてしまう可能性もあります。自分だけでなく、他の入居者も快適に暮らせるよう、最大限の配慮を心がけましょう。

盗難・破損対策をしっかり行う

簡易的な宅配ボックスは、物件備え付けの頑丈なものとは異なり、盗難や破損のリスクが常に伴います。自己責任で設置する以上、対策は自分で行わなければなりません。

- ボックス自体の盗難対策

軽量な宅配ボックスは、ボックスごと持ち去られる危険性があります。これを防ぐため、切断に強い太めのワイヤーロックやチェーンを用意し、玄関のドアノブや、窓の格子、ガスメーターの配管といった頑丈な固定物に繋いでおきましょう。 ワイヤーの長さは、ドアの開閉を妨げず、かつ簡単に持ち去れない、適切な長さに調整することが重要です。 - 荷物の盗難対策(施錠)

配達員が荷物を入れた後に、きちんと施錠してもらう仕組みが必要です。- 南京錠: 最も一般的な方法です。ボックスに南京錠と鍵をセットで入れておき、配達員に施錠してもらうよう依頼します。鍵は配達員が持ち帰るわけにはいかないので、ダイヤル式の南京錠を使うのが現実的です。

- 印鑑の保管: 配達員が受領印を必要とする場合に備え、シャチハタなどの印鑑をボックス内に用意しておくのが一般的です。ただし、これも盗難のリスクがあるため、認印など悪用されにくいものにしましょう。

- 配達員への案内を明確に

配達員がスムーズに作業できるよう、宅配ボックスの蓋や側面に、使い方を記した案内プレートを貼っておくことを強く推奨します。「宅配業者様へ:お荷物はこちらにお入れください。投入後は、このダイヤル錠で施錠をお願いします。受領印は中にあります。」といった内容を分かりやすく記載しましょう。 - 防水・耐久性の高い製品を選ぶ

屋外に設置する場合、雨や紫外線による劣化は避けられません。防水・撥水加工が施され、UVカット機能のある、耐久性の高い素材でできた製品を選ぶことが、ボックスと中の荷物を守る上で重要です。

これらの対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、自作の宅配ボックス環境をより安全に運用できます。

賃貸の宅配ボックスに関するよくある質問

ここまで宅配ボックスの様々な側面について解説してきましたが、まだ解決しきれない疑問点もあるかもしれません。このセクションでは、賃貸物件の宅配ボックスに関して、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 宅配ボックス付きの物件は人気ですか?

A. はい、非常に人気が高いです。

特に、オンラインショッピングの利用が当たり前になった現代において、その需要は年々高まっています。

- 人気の理由:

- ライフスタイルの変化: 日中不在がちな単身者や共働き世帯の増加により、時間を気にせず荷物を受け取れる宅配ボックスの利便性が高く評価されています。

- セキュリティ意識の高まり: 非対面での受け取りによるプライバシー保護や、宅配業者を装った犯罪への対策として、防犯面での価値が認識されています。

- 再配達問題への意識: 再配達をなくすことが社会貢献に繋がるという意識も、人気を後押ししています。

実際に、不動産情報サイトなどが実施する「人気の設備ランキング」では、宅配ボックスは常に上位にランクインしています。特に、単身者向け物件においては「無料インターネット」や「バス・トイレ別」と並んで、入居を決める重要な要素の一つとなっています。

このため、大家さん側も空室対策として宅配ボックスを後から設置するケースが増えており、今後も宅配ボックス付き物件は増加していくと考えられます。

Q. 宅配ボックスの有無で家賃はどれくらい変わりますか?

A. 物件の条件によりますが、月々数千円程度高くなる傾向があります。

明確な相場があるわけではありませんが、宅配ボックスという設備投資と維持管理コストが家賃や管理費に反映されるため、同じような立地・築年数・間取りの物件と比較した場合、家賃が2,000円〜5,000円程度高くなるのが一般的です。

- 家賃の変動要因:

- ボックスの種類: 一般的に、導入コストの安いダイヤル式よりも、高機能で維持費もかかる電気式の方が、家賃への上乗せ額は高くなる傾向があります。

- 物件のグレード: ハイグレードな新築マンションなどでは、宅配ボックスは標準設備と見なされ、家賃の差として現れにくい場合もあります。一方、築年数が古い物件に後付けした場合は、その投資分が家賃に分かりやすく反映されることがあります。

- 地域: 都市部では需要が高いため家賃への影響も大きくなる可能性がありますが、地方ではそれほど差がない場合もあります。

この家賃差を「高い」と感じるか、「便利さに対する妥当な対価」と感じるかは、個人のライフスタイルや価値観次第です。通販の利用頻度や、再配達の手間を時給換算してみるなどして、自分にとっての価値を判断するのが良いでしょう。

Q. クール便や現金書留、着払いの荷物は受け取れますか?

A. いいえ、原則として受け取れません。

宅配ボックスは便利な設備ですが、万能ではなく、受け取れない荷物の種類がいくつかあります。主なものは以下の通りです。

| 受け取れない荷物の種類 | 理由 |

|---|---|

| クール便(冷蔵・冷凍) | ボックスに温度管理機能がないため、食品の品質を保証できないから。 |

| 現金書留・簡易書留 | 配達員が受取人から直接、受領印やサインをもらう必要があるから。 |

| 代金引換(代引き)・着払い | 配達時に荷物と引き換えに金銭の支払いが発生するから。 |

| 本人限定受取郵便 | 運転免許証などの公的証明書による厳格な本人確認が必要だから。 |

これらの荷物が届いた場合は、宅配ボックスは利用されず、通常の配達と同様に配達員が訪問します。不在の場合は不在連絡票が投函され、再配達を依頼するか、郵便局や営業所に受け取りに行く必要があります。

宅配ボックスがあるからといって、すべての荷物が非対面で受け取れるわけではないという点は、理解しておくべき重要なポイントです。

Q. オートロック付きの賃貸物件の場合、配達員はどうやって入るのですか?

A. いくつかの方法があり、物件のセキュリティシステムによって異なります。

オートロック付き物件では、居住者以外は自由にエントランス内に入れません。配達員が宅配ボックスを利用するためには、このオートロックを解錠する必要があります。主な方法は以下の通りです。

- 専用の暗証番号やキーを使用する

- 最も一般的な方法です。管理会社が、契約している宅配会社の配達員にだけ、オートロックを解錠できる一時的な暗証番号や専用の鍵(非接触キーなど)を貸与しています。配達員はこのキーを使ってエントランスに入り、宅配ボックスに荷物を届けます。

- 管理人が解錠する

- 日中、管理人が常駐している物件では、配達員がインターホンで管理人室を呼び出し、管理人がオートロックを遠隔で解錠します。

- 居住者を呼び出す(最終手段)

- 上記の仕組みがない古い物件や、配達員がキーを忘れた場合など、配達員は通常の訪問者と同じように、配達先の部屋番号を呼び出して居住者に解錠してもらうことがあります。ただし、これでは非対面のメリットが薄れてしまうため、多くの宅配ボックス付き物件では①の方法が採用されています。

オートロックと宅配ボックスが連動している物件は、居住者が在宅・不在にかかわらず、また応答する必要もなく、スムーズに荷物が届けられるため、セキュリティと利便性の両方を高いレベルで実現しています。

まとめ:自分のライフスタイルに宅配ボックスが必要か見極めよう

本記事では、賃貸物件における宅配ボックスについて、その仕組みやメリット・デメリット、物件選びのチェックポイント、そして宅配ボックスがない場合の対処法まで、多角的に詳しく解説してきました。

宅配ボックスは、不在時でも荷物を受け取れる、再配達の手間が省ける、プライバシーを守れるなど、多くのメリットがあり、特にオンラインショッピングを頻繁に利用する方や、日中家を空けることが多い方にとっては、生活の質を大きく向上させてくれる非常に便利な設備です。

しかしその一方で、家賃が相場より高くなる可能性や、ボックスが埋まっていて使えないことがある、サイズや種類によっては受け取れない荷物があるといったデメリットや注意点も存在します。便利な設備だからという理由だけで飛びつかず、これらのマイナス面も十分に理解しておくことが重要です。

最終的に、賃貸物件に宅配ボックスが必要かどうかは、一人ひとりのライフスタイルによって異なります。

以下の点を自問自答し、ご自身にとっての必要性を見極めてみましょう。

- 通販の利用頻度はどれくらいか? (週に何度も利用するなら価値は高い)

- 日中の在宅時間はどれくらいか? (ほとんど家にいないなら必須に近い)

- 荷物の再配達をどれだけ手間に感じるか? (ストレスに感じるなら投資価値あり)

- セキュリティやプライバシーをどの程度重視するか? (非対面を望むならメリット大)

- 数千円の家賃アップを許容できるか? (費用対効果を考える)

もし宅配ボックス付きの物件を選ぶのであれば、本記事で紹介した「ボックスの数と戸数のバランス」「セキュリティ方式」「ルールの確認」「設置場所」「管理状態」といったチェックポイントを参考に、内見時にしっかりと確認することで、入居後の後悔を防ぐことができます。

また、希望の物件に宅配ボックスがなかったとしても、コンビニ受け取りやPUDOステーションの利用、置き配など、現代には便利な代替手段が数多くあります。 これらの方法を賢く活用すれば、宅配ボックスなしでも快適に荷物を受け取ることは十分に可能です。

この記事が、あなたの物件選びの一助となり、より快適で便利な新生活を送るためのきっかけとなれば幸いです。ご自身の生活スタイルをじっくりと見つめ直し、最適な選択をしてください。