新しい生活の拠点となる住まいを探す「賃貸物件探し」。期待に胸を膨らませる一方で、「何から始めればいいの?」「失敗したくない」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。特に初めての一人暮らしや、ライフステージの変化に伴う引っ越しでは、多くの疑問や悩みに直面します。

賃貸物件探しは、単に部屋を選ぶだけでなく、予算設定、情報収集、不動産会社とのやり取り、契約手続き、そして引越し準備と、多くのステップを踏む必要があります。それぞれの段階で適切な知識を持ち、計画的に進めることが、理想の住まいを見つけるための鍵となります。

この記事では、賃貸物件探しを始める最適なタイミングから、入居までの具体的な流れ、そして失敗を防ぐための9つの重要なコツまで、網羅的に解説します。これから物件探しを始める方はもちろん、過去に引っ越しで後悔した経験がある方にも役立つ情報を凝縮しました。

この記事を読めば、賃貸物件探しの全体像を把握し、自信を持って新しい住まい探しの一歩を踏み出せるようになります。さあ、あなたにぴったりの理想の部屋を見つけるための旅を始めましょう。

目次

賃貸物件探しはいつから始めるのがベスト?

理想の住まいを見つけるためには、物件探しを始めるタイミングが非常に重要です。早すぎても物件情報が少なかったり、入居希望時期と合わなかったりしますし、遅すぎると焦ってしまい、妥協して物件を決めてしまうことになりかねません。ここでは、賃貸物件探しを始めるべき最適な時期と、その理由について詳しく解説します。

引っ越したい時期の1~2ヶ月前からがおすすめ

結論から言うと、賃貸物件探しは、引っ越しを希望する時期の1ヶ月前から2ヶ月前までに始めるのが最も効率的でおすすめです。なぜなら、この期間が物件探しから契約、引越し準備までの一連の流れをスムーズに進めるのに、最もバランスの取れたスケジュールだからです。

具体的に、なぜ1〜2ヶ月前が最適なのか、その理由を分解して見ていきましょう。

- 物件情報の鮮度と量

賃貸物件は、一般的に入居者が退去する1ヶ月前〜2ヶ月前に解約通知を出すことで、新たな入居者募集が開始されます。つまり、引っ越したい時期の1〜2ヶ月前に探し始めると、市場に出回っている物件情報が最も新鮮で、選択肢も豊富な状態になります。

逆に3ヶ月以上前から探し始めると、希望の入居時期に空いている物件がまだ市場に出ておらず、選択肢が限られてしまいます。気に入った物件が見つかっても、「入居可能日が早すぎて契約できない」といったミスマッチが起こりやすくなります。 - 内見から契約までの期間

気になる物件を見つけてから、実際に内見し、申し込み、入居審査を経て契約を結ぶまでには、一般的に2週間から1ヶ月程度の時間が必要です。

特に、入居審査は家賃の支払い能力や入居者の人柄などを確認する重要なプロセスであり、保証会社や大家さんの都合によっては数日から1週間以上かかることもあります。この期間を考慮せずにギリギリで探し始めると、希望の入居日に間に合わなくなるリスクが高まります。 - 引越しの準備期間

無事に契約が完了しても、それで終わりではありません。引越し業者の手配、荷造り、役所での転出・転入届、電気・ガス・水道・インターネットなどのライフラインの手続きなど、やるべきことは山積みです。これらの準備にも最低でも2週間程度の余裕を持っておきたいところです。特に、引越し業者は繁忙期には予約が埋まりやすいため、早めの手配が肝心です。

これらの要素を総合すると、「物件探し(約1〜2週間)→ 申し込み・審査・契約(約2週間〜1ヶ月)→ 引越し準備(約2週間)」という流れになり、合計で1ヶ月半から2ヶ月程度の期間が必要になる計算です。このため、引っ越したい日から逆算して、1〜2ヶ月前には行動を開始することが、焦らず、かつ効率的に理想の物件を見つけるための最適なタイミングと言えるのです。

賃貸探しに最適な時期とそれぞれの特徴

賃貸物件探しを始めるタイミングは個人のスケジュールに依存しますが、不動産市場には「繁忙期」と「閑散期」という明確な波があります。それぞれの時期の特徴を理解することで、より戦略的に物件探しを進めることができます。

| 時期 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 繁忙期 | 1月~3月、9月~10月 | ・物件数が最も多く、選択肢が豊富 ・新築や築浅物件が出やすい |

・人気物件の競争率が非常に高い ・家賃や初期費用の交渉が難しい ・不動産会社が多忙で対応が遅れがち ・引越し料金が高騰する |

| 閑散期 | 4月~8月、11月~12月 | ・競争率が低く、じっくり物件を選べる ・家賃や初期費用の交渉がしやすい ・不動産会社が丁寧に対応してくれる ・引越し料金が比較的安い |

・物件数が少なく、選択肢が限られる ・希望条件に合う物件が出にくい可能性がある |

繁忙期(1月~3月、9月~10月)

1月〜3月は、1年で最も不動産市場が活発になる最大の繁忙期です。この時期は、新社会人や大学生の進学・就職に伴う引っ越しが集中します。また、企業の転勤や異動も4月1日付で発令されることが多いため、家族連れの引っ越しも増えます。

9月〜10月は、秋の繁忙期と呼ばれ、企業の秋季異動や転勤、あるいは結婚などを機に住まいを探す人が増える時期です。春ほどではありませんが、市場は再び活気を取り戻します。

繁忙期に探すメリットは、何といっても物件数の多さです。退去者が多いため、次々と新しい物件が市場に出てきます。新築や築浅のきれいな物件、人気エリアの物件など、普段はなかなか空きが出ないような好条件の物件に出会える可能性が高まります。選択肢が豊富なため、多くの物件を比較検討したい人には最適な時期と言えるでしょう。

一方で、デメリットも明確です。まず、競争率が非常に高いこと。良い物件は公開されるとすぐに申し込みが入ってしまうため、内見の予約すら取れないこともあります。「少し考えよう」と思っている間に、他の人に先を越されてしまうケースが頻発します。そのため、ある程度のスピード感と決断力が求められます。

また、需要が高いため、家賃や敷金・礼金といった初期費用の交渉はほとんど期待できません。強気の価格設定でも入居者が決まるため、貸主側も譲歩する必要がないのです。さらに、不動産会社は非常に多忙を極め、一組の顧客にかけられる時間が限られてしまいます。電話が繋がりにくかったり、メールの返信が遅れたりすることもあるでしょう。引越し業者も予約が殺到し、料金が高騰する傾向にあります。

繁忙期に物件を探す際は、「スピード勝負」であることを覚悟し、事前に希望条件を固め、必要書類を準備しておくなど、迅速に行動できるようにしておくことが成功の鍵となります。

閑散期(4月~8月、11月~12月)

繁忙期が終わった4月以降は、市場が落ち着きを取り戻し、閑散期に入ります。特に、梅雨の時期である6月や、猛暑の8月は、引っ越しを考える人が減るため、1年で最も動きが鈍くなる時期です。また、年末年始を控えた11月〜12月も比較的落ち着いています。

閑散期に探す最大のメリットは、競争率が低いことです。繁忙期のように他の希望者と競合する可能性が低いため、自分のペースでじっくりと物件を吟味できます。不動産会社の担当者も時間に余裕があるため、親身に相談に乗ってくれたり、丁寧なサポートを受けられたりする可能性が高まります。

そして、見逃せないのが家賃や初期費用の交渉がしやすくなる点です。大家さんとしては、空室期間が長引くのは避けたいものです。そのため、「礼金を少し下げてほしい」「フリーレント(一定期間の家賃無料)を付けてほしい」といった交渉に応じてくれる可能性が繁忙期に比べて格段に高まります。繁忙期に売れ残った物件が、値下げされて「掘り出し物」として出てくることもあります。

ただし、デメリットは物件数が少ないことです。退去者自体が少ないため、市場に出てくる物件の絶対数が限られます。そのため、希望のエリアや条件に完全に合致する物件がなかなか見つからない、という状況も起こり得ます。選択肢が少ない中で、妥協点を見つけながら探していく必要があります。

閑散期に物件を探す場合は、情報収集のアンテナを常に張り巡らせておくことが重要です。数は少なくても、良い条件の物件が不意に出てくることもあります。不動産会社に希望条件を伝えておき、条件に合う物件が出たらすぐに連絡をもらえるように依頼しておくのも有効な戦略です。

【8ステップ】賃貸物件探しから入居までの流れと期間

賃貸物件探しは、思い立ってすぐに入居できるわけではありません。希望条件の整理から始まり、物件探し、内見、申し込み、契約、そして引越しと、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、物件探しを開始してから実際に入居するまでの8つのステップと、それぞれにかかる期間の目安を詳しく解説します。この流れを把握しておくことで、計画的に引っ越しを進めることができます。

① 希望条件を整理する

期間の目安:1日〜1週間

物件探しを始める前に、まずは「どんな部屋に住みたいのか」という希望条件を具体的に整理することが最初のステップです。ここが曖昧なままだと、膨大な物件情報の中から自分に合ったものを見つけ出すのが困難になります。

まずは、以下の項目について自分の希望を書き出してみましょう。

- エリア・沿線:勤務先や学校へのアクセス、街の雰囲気、治安、実家への帰りやすさなど。

- 最寄り駅からの距離:徒歩5分以内、10分以内など。坂道の有無や、夜道の明るさも考慮しましょう。

- 間取り:一人暮らしなら1R(ワンルーム)や1K、カップルなら1LDKや2DKなど、ライフスタイルに合わせて考えます。

- 広さ:〇〇㎡以上といった具体的な数字で考えます。

- 設備:バス・トイレ別、独立洗面台、オートロック、宅配ボックス、インターネット無料、エアコン、2階以上、南向きなど、欲しい設備をリストアップします。

- 周辺環境:スーパー、コンビニ、ドラッグストア、病院、公園など、生活に必要な施設が近くにあるか。

すべての希望を叶える物件は、予算内で見つけるのが難しい場合がほとんどです。そこで重要なのが、リストアップした条件に優先順位をつけることです。詳しくは後述しますが、「絶対に譲れない条件」と「あったら嬉しい条件」に分けておくと、物件を絞り込む際に判断がしやすくなります。

② 家賃の予算を決める

期間の目安:1日

希望条件と並行して、毎月支払える家賃の上限を決めます。これが物件探しにおいて最も重要な基準の一つとなります。一般的に、家賃の目安は「手取り月収の3分の1以内」と言われています。

例えば、手取り月収が24万円なら、家賃の上限は8万円程度が目安です。ここで注意したいのは、「家賃」だけでなく、管理費や共益費を含めた「総支払額」で考えることです。家賃7.5万円でも管理費が5,000円かかれば、月々の支払いは8万円になります。

また、家賃以外にも、水道光熱費、通信費、食費、交際費などの生活費がかかります。無理のない予算設定をしないと、入居後の生活が苦しくなってしまいます。自分の収支をしっかりと把握し、現実的な家賃予算を立てましょう。

③ 物件情報を探す

期間の目安:1週間〜2週間

希望条件と予算が決まったら、いよいよ具体的な物件情報を探し始めます。主な探し方は以下の通りです。

- 不動産情報ポータルサイト:膨大な物件情報から、エリアや家賃、設備などの条件で絞り込み検索ができます。

- 不動産会社のウェブサイト:その会社が扱う物件情報を確認できます。地域密着型の不動産会社などは、ポータルサイトに掲載していない独自の物件を持っていることもあります。

- 不動産会社の店舗に直接訪問:希望を伝えて、プロの視点から物件を提案してもらいます。

まずはポータルサイトで、自分の希望条件に合う物件がどのくらいの家賃相場で存在するかを把握するのがおすすめです。いくつか気になる物件をピックアップしておきましょう。

④ 不動産会社へ問い合わせる

期間の目安:1日〜3日

ポータルサイトなどで気になる物件が見つかったら、その物件を取り扱っている不動産会社に問い合わせをします。問い合わせ方法は電話やメールが一般的です。

問い合わせの際には、以下の情報を伝えるとスムーズです。

- 問い合わせたい物件名やURL

- 内見したい旨とその希望日時

- 自分の名前と連絡先

- 簡単な希望条件(他にも物件を紹介してほしい場合)

レスポンスの速さや対応の丁寧さも、その不動産会社が良い会社かどうかを見極める一つの判断材料になります。複数の物件が気になる場合は、それぞれの不動産会社に連絡を取ってみましょう。

⑤ 物件を内見(内覧)する

期間の目安:1日〜1週間

不動産会社と日程を調整し、実際に物件を見に行きます。これを「内見(ないけん)」または「内覧(ないらん)」と呼びます。内見は、物件選びで最も重要なプロセスの一つです。間取り図や写真だけでは分からない、部屋の雰囲気、日当たり、収納の広さ、コンセントの位置、携帯電話の電波状況などを自分の目で確かめる絶好の機会です。

また、部屋の中だけでなく、以下の点も必ずチェックしましょう。

- 共用部分:廊下、エレベーター、ゴミ置き場などがきれいに管理されているか。

- 周辺環境:最寄り駅からの道のり(坂道や交通量、夜道の明るさ)、スーパーやコンビニまでの距離、騒音や匂いの有無など。

- 日当たり:可能であれば、昼間の時間帯に内見し、日当たりの良さを確認します。

1日に3〜4件程度の物件を内見するのが一般的です。複数の物件を比較することで、それぞれの長所・短所が明確になり、より客観的な判断ができます。

⑥ 入居の申し込みと入居審査

期間の目安:3日〜10日

内見をして「ここに住みたい!」と思える物件が見つかったら、不動産会社を通じて「入居申込書」を提出します。これは、その物件に入居したいという意思表示をするための書類です。

申込書には、契約者本人の氏名、住所、勤務先、年収などの情報や、連帯保証人の情報を記入します。申し込みと同時に、運転免許証などの本人確認書類や、収入証明書類の提出を求められることもあります。

申込書が提出されると、大家さんや管理会社、保証会社による「入居審査」が行われます。審査では、主に「家賃を継続的に支払う能力があるか」「トラブルを起こさず、ルールを守ってくれそうな人物か」といった点がチェックされます。審査にかかる期間は、通常3日〜1週間程度ですが、書類に不備があったり、確認に時間がかかったりすると10日以上かかることもあります。

⑦ 重要事項説明と賃貸借契約

期間の目安:1日〜3日

無事に入居審査を通過したら、いよいよ契約手続きに進みます。契約日を不動産会社と調整し、店舗にて「重要事項説明」を受け、「賃貸借契約」を締結します。

重要事項説明(重説)とは、宅地建物取引士の資格を持つ担当者が、物件の設備や契約条件、禁止事項など、契約に関する重要な内容を説明することです。専門用語も多く難しい内容ですが、後々のトラブルを避けるためにも、分からない点は必ずその場で質問し、納得した上で進めることが大切です。近年では、対面ではなくオンラインで行う「IT重説」も増えています。

説明内容に同意したら、賃貸借契約書に署名・捺印をします。同時に、敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などの初期費用を支払います。これで正式に契約成立となります。

⑧ 鍵の受け取りと引越し

期間の目安:1日〜2週間

契約が完了し、入居開始日になったら、不動産会社で物件の鍵を受け取ります。鍵を受け取れば、いつでも新しい部屋に入ることができます。

契約から鍵の受け取りまでの間に、以下の準備を進めておきましょう。

- 引越し業者の手配

- 荷造り

- 電気・ガス・水道・インターネットの開通手続き

- 役所での転出届の提出

すべての準備が整ったら、いよいよ引越しです。荷物を運び入れ、新しい生活がスタートします。引越し後は、役所で転入届やマイナンバーカードの住所変更なども忘れずに行いましょう。

【まとめ】入居までの流れと期間の目安

| ステップ | 内容 | 期間の目安 |

| :— | :— | :— |

| ① 希望条件の整理 | 住みたい部屋の条件をリストアップし、優先順位をつける | 1日~1週間 |

| ② 家賃の予算決定 | 手取り月収の3分の1を目安に、総支払額で考える | 1日 |

| ③ 物件情報の収集 | ポータルサイトなどで物件を探し、相場観を掴む | 1週間~2週間 |

| ④ 不動産会社へ問合せ | 気になる物件について不動産会社に連絡する | 1日~3日 |

| ⑤ 物件の内見 | 実際に物件を訪れ、部屋や周辺環境をチェックする | 1日~1週間 |

| ⑥ 申込みと入居審査 | 入居申込書を提出し、大家さんや保証会社の審査を受ける | 3日~10日 |

| ⑦ 重要事項説明と契約 | 契約内容の最終確認をし、署名・捺印、初期費用を支払う | 1日~3日 |

| ⑧ 鍵の受取りと引越し | 鍵を受け取り、ライフライン手続きや荷物の搬入を行う | 1日~2週間 |

※合計期間の目安:約1ヶ月~2ヶ月

主な賃貸物件の探し方5選

一昔前は、街の不動産屋さんの窓に貼られた物件情報を見て回るのが一般的でしたが、現在では物件の探し方も多様化しています。それぞれの探し方にはメリットとデメリットがあり、自分の状況や性格に合った方法を選ぶことが、効率的な物件探しに繋がります。ここでは、主な5つの賃貸物件の探し方と、その特徴を詳しく解説します。

① インターネットの不動産情報サイトで探す

現在、最も主流となっているのが、インターネットの不動産情報サイト(ポータルサイト)を活用する方法です。自宅のパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも、膨大な数の物件情報を閲覧・比較できるのが最大の魅力です。

メリット:

- 圧倒的な情報量:全国各地の物件情報が網羅されており、選択肢が非常に豊富です。

- 検索機能の充実:エリア、沿線、家賃、間取り、駅からの距離、さらには「ペット可」「楽器相談可」「オートロック付き」といった細かいこだわり条件で絞り込み検索ができます。

- 比較検討のしやすさ:複数の物件を一覧で比較したり、お気に入り機能で候補をストックしたりできるため、効率的に情報を整理できます。

- 時間と場所を選ばない:24時間いつでも、自分のペースで物件探しを進められます。

デメリット:

- 情報の鮮度:人気物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上で「募集中」となっていても、実際にはすでに埋まっていることがあります(情報更新のタイムラグ)。

- おとり物件の存在:ごく稀に、集客目的で、存在しない好条件の物件や、すでに契約済みで募集していない物件を掲載している悪質なケース(おとり物件)があります。

- 情報が多すぎる:選択肢が多すぎて、かえって決めきれなくなってしまうこともあります。

この方法は、「まずはどんな物件があるのか、家賃相場を知りたい」「自分のペースでじっくり比較検討したい」という方におすすめです。ポータルサイトで大まかな相場観を掴み、気になる物件をいくつかピックアップしてから不動産会社に問い合わせる、という流れが最も効率的でしょう。

おすすめの不動産情報サイト

特定のサービス名を挙げることはできませんが、不動産情報サイトは大きく分けていくつかのタイプに分類できます。自分の目的に合わせて使い分けるのが賢い方法です。

- 総合型大手ポータルサイト:全国の物件情報を幅広く掲載しており、圧倒的な情報量が魅力です。まずはここで検索を始め、希望エリアの相場観を掴むのが王道です。提携している不動産会社も多いため、多くの選択肢から探したい場合に適しています。

- 地域密着型サイト:特定のエリアや沿線に特化したサイトです。その地域ならではのニッチな情報や、大手サイトには掲載されていない掘り出し物物件が見つかることがあります。住みたい街が決まっている場合に有効です。

- 特化型サイト:例えば、「デザイナーズマンション専門」「女性向けセキュリティ重視物件専門」「ペット共生型物件専門」など、特定のコンセプトに特化したサイトです。こだわりの条件が明確な場合に、効率的に理想の物件を探せます。

これらのサイトを複数併用することで、より広く、深く情報を集めることができます。

② 不動産会社の店舗へ直接相談する

インターネットが普及した今でも、不動産会社の店舗へ直接足を運んで相談する方法は非常に有効です。特に、希望のエリアが決まっている場合や、プロの意見を聞きながら探したい場合には大きなメリットがあります。

メリット:

- ネット未公開物件に出会える:不動産会社は、広告掲載の準備中であったり、大家さんの意向でインターネットに公開していない「未公開物件」を持っていることがあります。これは店舗を訪れた人だけが紹介してもらえる貴重な情報です。

- 専門的なアドバイス:経験豊富なスタッフから、地域の治安や利便性、物件ごとのメリット・デメリットなど、ネットだけでは得られない生の情報や専門的なアドバイスをもらえます。

- 希望に合う物件の提案:自分の希望条件を伝えることで、プロの視点から自分では見つけられなかったような、条件に合う物件を提案してもらえます。

- 即日内見の可能性:気になる物件があれば、その日のうちに内見に連れて行ってもらえることもあり、スピーディーに話を進められます。

デメリット:

- 店舗へ行く手間と時間:当然ながら、営業時間内に店舗まで足を運ぶ必要があります。

- 営業担当者との相性:担当者によっては、強引に契約を勧められたり、希望とずれた物件ばかり紹介されたりする可能性もゼロではありません。

- 情報量の限界:その不動産会社が扱っている物件の中からしか紹介されないため、ポータルサイトに比べると情報量は限られます。

この方法は、「住みたい街が決まっている」「プロに相談しながら決めたい」「ネットでの情報収集が苦手」という方におすすめです。また、ポータルサイトである程度目星をつけた後、最終的な相談や内見のために店舗を訪れるという使い方も賢明です。

③ SNSで探す

近年、X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSを活用して物件情報を探すという新しい方法も登場しています。ハッシュタグ「#物件探し」「#ルームツアー」などで検索すると、個人が発信するリアルな部屋の情報や、不動産会社のスタッフが発信する最新の空室情報などが見つかります。

メリット:

- リアルな情報:実際に住んでいる人の感想や、加工されていない部屋の写真・動画が見られるため、生活のイメージが湧きやすいです。

- 掘り出し物情報:不動産会社の担当者が個人的なアカウントで「速報」として流す物件情報など、まだどこにも出ていない掘り出し物が見つかる可能性があります。

- 個人間取引の可能性:大家さんが直接入居者を募集しているケースもあり、仲介手数料がかからず初期費用を抑えられる場合があります。

デメリット:

- 情報の信頼性と安全性:個人間のやり取りになる場合、契約トラブルや詐欺などのリスクが伴います。契約書の不備や、入居後のトラブル対応など、専門家の仲介がないことによる不安要素が大きいです。

- 情報量が限定的:あくまで断片的な情報が多いため、網羅的に探すのには向いていません。

- 検索性が低い:体系的に整理されていないため、希望の条件で効率的に探すのは困難です。

SNSでの物件探しは、あくまで補助的な情報収集ツールとして活用するのが良いでしょう。面白い物件を見つけるきっかけにはなりますが、契約に進む際は、信頼できる不動産会社を介するなど、慎重な判断が求められます。

④ 知人や友人から紹介してもらう

会社の同僚や、大学の先輩、友人など、身近な人から物件を紹介してもらう方法です。例えば、「今度引っ越すから、後釜として大家さんに紹介するよ」といったケースが考えられます。

メリット:

- 安心感:紹介者の顔が見えるため、物件や大家さんに対する安心感が非常に高いです。

- お得な条件の可能性:紹介ということで、礼金が不要になったり、相場より安い家賃で入居できたりする可能性があります。

- リアルな住み心地がわかる:実際に住んでいた人から、騒音、近隣住民の様子、使い勝手の良し悪しなど、リアルな情報を直接聞くことができます。

デメリット:

- 物件数が極端に少ない:タイミングよく紹介してもらえるケースは非常に稀で、この方法だけで物件を探すのは現実的ではありません。

- 断りにくい:紹介してもらった手前、もし物件が気に入らなくても断りづらいという精神的なプレッシャーがあります。

- 条件が合わない可能性:紹介された物件が、必ずしも自分の希望条件に合うとは限りません。

この方法は、運良く話があればラッキー、くらいに考えておくのが良いでしょう。他の探し方と並行して、周囲に「今、部屋を探しているんだ」と話しておくことで、思わぬ情報が舞い込んでくるかもしれません。

⑤ 大学の生協や窓口で探す

大学生や専門学校生に限定されますが、大学の生活協同組合(生協)や学生課の窓口で物件を探す方法も有効です。

メリット:

- 学生向け物件が豊富:大学側が提携している不動産会社や大家さんの物件が多く、学生の一人暮らしに特化した物件(家具家電付き、食事付きなど)が豊富に揃っています。

- 安心感と信頼性:大学が紹介しているため、悪質な業者や物件にあたる心配が少なく、安心して相談できます。

- 通学に便利な立地:紹介される物件は、当然ながら大学キャンパス周辺のものが中心で、通学に便利な物件を効率的に探せます。

- 学生向けの割引:仲介手数料の割引など、学生向けの特典が用意されている場合があります。

デメリット:

- 対象者が限定される:当然ながら、その大学の学生でなければ利用できません。

- 物件の多様性が低い:紹介される物件は、学生向けの単身者用アパートやマンションが中心となり、ファミリー向けなど多様な選択肢はありません。

この方法は、初めて一人暮らしをする学生にとっては、最も安心で確実な探し方の一つと言えるでしょう。特に、土地勘のない地方から上京してくる学生にとっては、心強い味方となります。

賃貸探しで失敗しないための9つのコツ

理想の賃貸物件を見つけることは、新しい生活を快適にスタートさせるための重要な第一歩です。しかし、焦りや情報不足から、入居後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔するケースも少なくありません。ここでは、そんな失敗を未然に防ぎ、満足のいく物件選びを実現するための9つの具体的なコツを詳しく解説します。

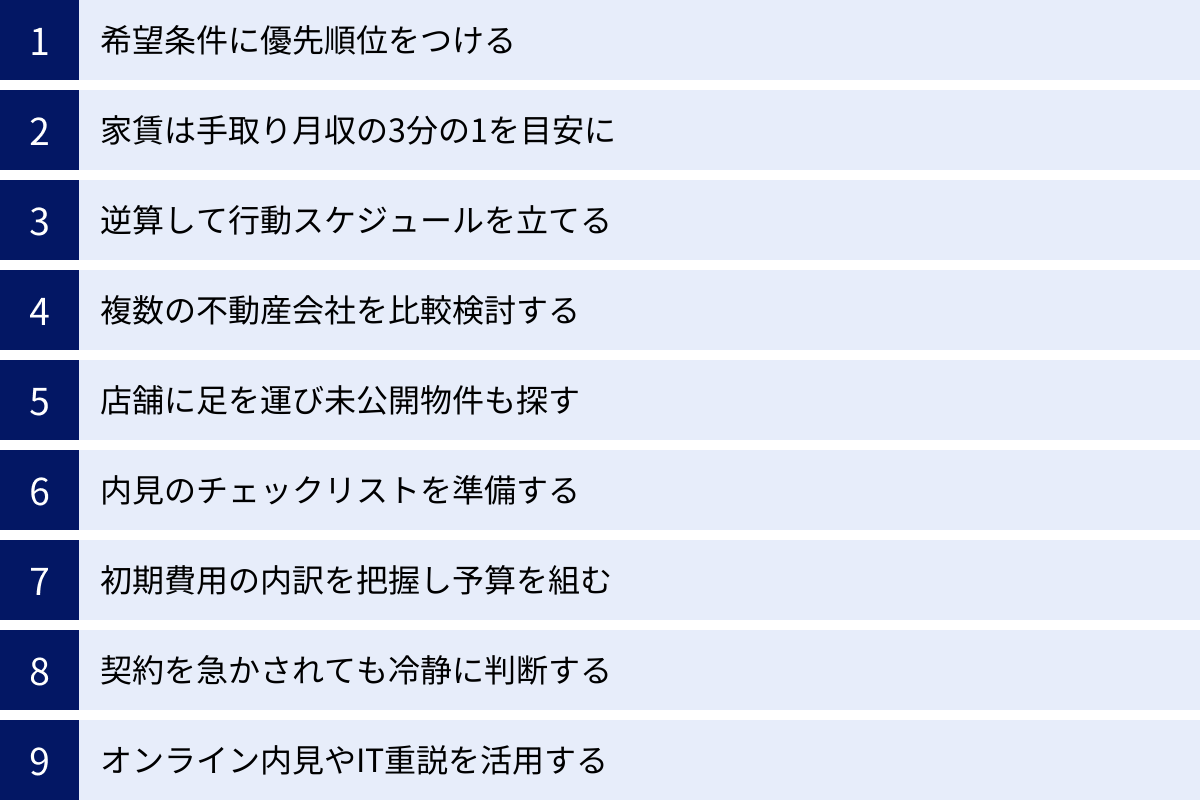

① 希望条件に「絶対に譲れない条件」と「できれば欲しい条件」で優先順位をつける

物件探しを始めると、魅力的な設備や条件に目移りしがちです。しかし、すべての希望を100%満たす完璧な物件は、予算内で見つけるのが非常に困難です。そこで重要になるのが、希望条件に優先順位をつけることです。

まずは、思いつく限りの希望条件をすべて書き出してみましょう。次に、それを「絶対に譲れない条件(Must条件)」と「できれば欲しい・あったら嬉しい条件(Want条件)」の2つに分類します。

- 絶対に譲れない条件(Must条件)の例

- 家賃(管理費込み)〇〇円以内

- 通勤・通学時間〇〇分以内(乗り換え〇回まで)

- 間取りは1K以上

- バス・トイレ別

- 2階以上

これらは、あなたのライフスタイルや予算の根幹に関わる部分です。この条件を満たさない物件は、最初から候補から外すことで、効率的に物件を絞り込めます。Must条件は、3〜5個程度に絞るのがポイントです。多すぎると、該当する物件がなくなってしまいます。

- できれば欲しい条件(Want条件)の例

- 独立洗面台

- オートロック

- 宅配ボックス

- 徒歩10分以内

- 南向きのバルコニー

- システムキッチン(コンロ2口以上)

- インターネット無料

これらは、生活をより快適にするための付加価値的な条件です。Must条件をクリアした物件の中から、Want条件をより多く満たすものを選ぶ、という手順で探していくと、判断に迷いがなくなります。例えば、「家賃が少し予算オーバーだけど、宅配ボックスとオートロックが付いているから検討しよう」といったように、柔軟な判断基準を持つことができます。

この優先順位付けを事前に行っておくことで、不動産会社の担当者にも希望が的確に伝わり、より精度の高い物件提案を受けられるというメリットもあります。

② 家賃の上限は手取り月収の3分の1を目安にする

物件探しで最も重要な制約条件は「家賃」です。一般的に「家賃は手取り月収の3分の1が目安」と言われますが、これは非常に重要な指標です。手取り月収とは、給与の総支給額から社会保険料や税金などが天引きされた後、実際に自分の銀行口座に振り込まれる金額のことです。

例えば、手取り月収が21万円の場合、家賃の上限は7万円が目安となります。ここで注意すべきは、この「家賃」には、管理費や共益費も含まれるということです。家賃6.5万円の物件でも、管理費が5,000円であれば月々の支払いは7万円になります。物件情報を見る際は、必ず総支払額を確認しましょう。

なぜ3分の1が目安なのでしょうか。それは、住居費以外にかかる生活費を圧迫せず、無理なく暮らし、かつ貯金もできるバランスの取れたラインだからです。家賃が手取りの3分の1を超えると、食費や交際費を切り詰めなければならなくなったり、急な出費に対応できなくなったりと、生活に余裕がなくなってしまいます。

「少し背伸びしてでも、良い部屋に住みたい」という気持ちも分かりますが、日々の生活が苦しくなっては本末転倒です。自分の収入とライフスタイルを冷静に見つめ直し、現実的で持続可能な家賃予算を設定することが、失敗しないための大原則です。

③ 引っ越したい時期から逆算してスケジュールを立てる

「良い物件があればいつでも」と漠然と考えていると、いつまで経っても決まらなかったり、逆に急な転勤などで焦って決めたりすることになりがちです。「〇月〇日までに引っ越す」というゴールを明確に設定し、そこから逆算して行動計画を立てることが、スムーズな物件探しに繋がります。

前述の通り、物件探しから入居までには、おおよそ1〜2ヶ月かかります。例えば、4月1日から新生活を始めたい場合、以下のようなスケジュールが理想的です。

- 1月下旬〜2月上旬(約2ヶ月前):希望条件の整理、家賃予算の決定、不動産情報サイトでの情報収集開始。

- 2月中旬〜2月下旬(約1.5ヶ月前):不動産会社への問い合わせ、物件の内見、候補の絞り込み。

- 3月上旬(約1ヶ月前):入居の申し込み、入居審査。

- 3月中旬:重要事項説明、賃貸借契約の締結、初期費用の支払い。

- 3月下旬:引越し業者の手配、荷造り、ライフラインの手続き、鍵の受け取り、引越し。

このように具体的なスケジュールを立てておくことで、「今、何をすべきか」が明確になり、計画的に行動できます。特に、繁忙期に引っ越す場合は、不動産会社や引越し業者の予約が早く埋まってしまうため、前倒しで行動することが重要です。

④ 複数の不動産会社を比較検討する

初めて訪れた不動産会社で、熱心な担当者に勧められるままに契約してしまうのは、失敗の元です。不動産会社は1社に絞らず、少なくとも2〜3社に相談し、比較検討することを強くおすすめします。

不動産会社によって、得意なエリアや物件の種類(単身者向け、ファミリー向けなど)が異なります。また、同じ物件を複数の不動産会社が扱っていることもありますが、担当者によって提案の仕方や物件に対する知識量も様々です。

複数の会社を比較する際のチェックポイントは以下の通りです。

- 提案力:こちらの希望をしっかりヒアリングした上で、的確な物件を提案してくれるか。メリットだけでなく、デメリットも正直に伝えてくれるか。

- 対応の質:問い合わせへのレスポンスは早いか。言葉遣いは丁寧か。親身に相談に乗ってくれるか。

- 情報量:そのエリアの地域情報(治安、スーパー、交通量など)に詳しいか。ネットにない情報を持っているか。

信頼できる担当者に出会えるかどうかは、物件探しが成功するかを左右する大きな要因です。複数の担当者と話すことで、相性の良い、信頼できるパートナーを見つけやすくなります。

⑤ ネット未公開物件も視野に入れ店舗にも足を運ぶ

インターネットのポータルサイトは情報収集に非常に便利ですが、掲載されている物件が全てではありません。不動産会社は、インターネットには公開されていない「未公開物件」や「非公開物件」を抱えていることがあります。

未公開物件が存在する理由には、以下のようなものがあります。

- 広告掲載前の新着物件:退去が決まったばかりで、まだ広告用の写真撮影や手続きが完了していない物件。

- 大家さんの意向:広く募集をかけず、信頼できる不動産会社を通じて、素性の確かな人にだけ入居してほしいと考える大家さんの物件。

- 人気物件:広告を出すまでもなく、既存の顧客への紹介だけで決まってしまうような好条件の物件。

これらの物件は、店舗に直接足を運んで相談した人や、事前に希望条件を伝えていた顧客に優先的に紹介されます。「ネットで探しても良い物件が見つからない」という場合は、一度店舗に足を運んでみることで、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

⑥ 内見時のチェックポイントを事前にリストアップする

内見は、物件選びのハイライトであり、最も重要なステップです。しかし、実際に部屋に入ると、舞い上がってしまって冷静なチェックを怠りがちです。後から「コンセントの位置が悪かった」「収納が思ったより狭かった」と後悔しないために、事前にチェックリストを作成し、持参することをおすすめします。

【内見チェックリストの例】

| カテゴリ | チェック項目 |

| :— | :— |

| 室内 | □ 間取りと広さの体感

□ 日当たりと風通し(時間帯を変えて確認できるとベスト)

□ コンセントの位置と数

□ 収納の広さと奥行き

□ 壁や床の傷、汚れ、シミ

□ 窓やドアの開閉のスムーズさ、鍵のかかり具合

□ エアコンの年式と状態

□ キッチン、トイレ、風呂、洗面所の水圧と排水

□ 携帯電話の電波状況

□ インターネット回線の種類(光、ケーブルなど) |

| 共用部 | □ 廊下、階段、エレベーターの清潔さ

□ ゴミ置き場の管理状態(曜日や分別ルール)

□ 駐輪場・駐車場の空き状況と場所

□ 掲示板の内容(住民トラブルに関する注意書きなどがないか) |

| 周辺環境 | □ 駅からの実際の距離と道のり(坂道、街灯の有無)

□ 周辺の騒音(大通り、線路、工事現場、学校など)

□ 周辺の匂い(飲食店、工場など)

□ スーパー、コンビニ、ドラッグストアまでの距離と品揃え

□ 昼と夜の雰囲気の違い |

メジャー、スマホ(カメラ、ライト、水平器、コンパスアプリ)を持参すると、より詳細なチェックが可能です。冷静な目で細部まで確認することが、入居後の快適な生活に繋がります。

⑦ 初期費用の内訳を把握し予算を組む

賃貸契約時には、家賃だけでなく、まとまった「初期費用」が必要になります。この総額は一般的に家賃の4〜6ヶ月分と言われており、事前にしっかりと把握し、予算を組んでおくことが不可欠です。

主な初期費用の内訳は以下の通りです。

- 敷金:家賃の1〜2ヶ月分。退去時の原状回復費用や家賃滞納に備えるための預け金。

- 礼金:家賃の0〜2ヶ月分。大家さんへのお礼として支払うお金。返還されない。

- 仲介手数料:家賃の0.5〜1ヶ月分+消費税。物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料。

- 前家賃:入居する月の家賃。月の途中で入居する場合は日割り家賃。

- 日割り家賃:月の途中から入居する場合の、その月分の家賃。

- 鍵交換費用:1.5〜2.5万円程度。防犯のために前の入居者から鍵を交換するための費用。

- 火災保険料:1.5〜2万円程度(2年契約が一般的)。万一の火災や水漏れに備える保険。

- 保証会社利用料:初回に家賃の0.5〜1ヶ月分、または総賃料の30%〜100%。連帯保証人がいない場合や、必須の場合に利用する。

これらの項目を事前に確認し、見積もりを出してもらって総額を把握しましょう。「敷金・礼金ゼロ」の物件は魅力的に見えますが、その分、毎月の家賃が高めに設定されていたり、退去時に高額なクリーニング費用を請求されたりするケースもあるため、契約内容をよく確認することが重要です。

⑧ 契約を急かされても冷静に判断する

特に繁忙期には、不動産会社の担当者から「この物件は人気なので、今日中に申し込まないとなくなりますよ!」と、決断を急かされることがあります。確かに人気物件は足が速いですが、その言葉に焦って、十分に納得しないまま契約してしまうのは絶対に避けるべきです。

もし決断を急かされた場合は、一度深呼吸をして、冷静になることが大切です。

- 「少しだけ考えさせてください」と正直に伝える。

- その場で即決せず、一度持ち帰って家族や友人に相談する。

- メリットだけでなく、自分の中で引っかかっている点(デメリット)を再確認する。

本当に良い物件であれば、多少のリスクを冒してでも申し込む価値があるかもしれません。しかし、それはあくまで自分がすべての条件に納得し、冷静に判断した結果であるべきです。他人の言葉に流されて後悔することのないよう、自分のペースで最終決定を下しましょう。

⑨ オンライン内見やIT重説を有効活用する

近年、テクノロジーの進化により、物件探しや契約の方法も変化しています。遠方に住んでいる、仕事が忙しくて時間が取れないといった場合には、「オンライン内見」や「IT重説」を有効活用するのがおすすめです。

- オンライン内見:不動産会社のスタッフが物件に出向き、ビデオ通話を使ってリアルタイムで部屋の様子を見せてくれるサービスです。部屋の隅々まで映してもらったり、気になる点をその場で質問したりできます。現地に行く時間と交通費を節約できる大きなメリットがあります。

- IT重説:これまで対面が義務付けられていた重要事項説明を、パソコンやスマホのビデオ通話機能を使ってオンラインで受けられる仕組みです。契約のためだけに遠方の不動産会社まで行く必要がなくなり、非常に便利になりました。

ただし、オンライン内見では、実際の広さの感覚や、現地の騒音、匂い、街の雰囲気といった、五感で感じる部分は分かりにくいというデメリットもあります。可能であれば、契約前に一度は現地を訪れて、自分の目で周辺環境を確認できると、より安心です。これらのツールを賢く利用し、時間や場所の制約を乗り越えて効率的に物件探しを進めましょう。

賃貸物件探しで準備しておくと便利なもの

賃貸物件探しをスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。内見や契約など、各ステップで必要になるものをあらかじめ用意しておくことで、慌てることなく、じっくりと物件選びに集中できます。ここでは、「物件探し・内見時」と「契約時」の2つのフェーズに分けて、準備しておくと便利なものや必要書類をリストアップして解説します。

物件探しや内見の際に必要なもの

内見は、物件選びの成否を分ける重要なプロセスです。ただ漫然と部屋を見るだけでなく、細部までしっかりとチェックするために、以下のアイテムを用意しておくと非常に役立ちます。

| 持ち物 | 用途・理由 |

|---|---|

| メジャー | 必須アイテム。家具や家電(冷蔵庫、洗濯機、ベッドなど)が置けるか、その搬入経路(ドア、廊下、階段)を確保できるかを確認するために使います。カーテンのサイズを測るのにも必要です。5m程度のものが使いやすいでしょう。 |

| スマートフォン | 多機能ツールとして活躍。 ・カメラ機能:物件の写真を撮って後から比較検討します。傷や汚れなど、気になる箇所も記録しておきましょう。 ・メモ帳アプリ:気づいたことや担当者の話を記録します。 ・ライト(懐中電灯)機能:クローゼットの奥や、日当たりの悪い場所、電気の通っていない物件を確認するのに便利です。 ・コンパス(方位磁針)アプリ:窓の向き(日当たり)を正確に確認できます。 ・水平器アプリ:床の傾きをチェックするのに役立ちます。 |

| 筆記用具・メモ帳 | スマートフォンのアプリでも代用できますが、手書きでさっとメモを取りたい派には必須です。物件の間取り図を印刷したものに直接書き込むのもおすすめです。 |

| 物件の間取り図のコピー | 不動産会社でもらえます。内見しながら、気づいたことや寸法、コンセントの位置などを直接書き込むと、情報が整理しやすく、後で見返したときに非常に分かりやすいです。 |

| スリッパ | 不動産会社が用意してくれることが多いですが、特に冬場や、衛生面が気になる場合は持参すると快適です。 |

| チェックリスト | 前述の「失敗しないためのコツ」で紹介したような、自分なりのチェックポイントをリスト化して持参しましょう。チェック漏れを防ぎ、冷静な判断を助けます。 |

| 身分証明書・収入証明書のコピー | 必須ではありませんが、非常に気に入った物件が見つかり、すぐに申し込みたいという場合に備えておくとスムーズです。特に繁忙期はスピードが重要になるため、準備しておくと安心です。 |

これらのアイテムを小さなカバンにまとめて「内見セット」として用意しておけば、いつでも万全の態勢で物件を吟味することができます。特にメジャーとスマホは、後々の家具配置をシミュレーションする上で極めて重要です。

契約時に必要な書類や持ち物

入居審査を無事に通過し、契約手続きに進む段階では、法的な効力を持つ書類が多数必要になります。不備があると契約が遅れてしまうため、不動産会社から指示されたものは、早めに、そして正確に準備しましょう。必要書類は物件や管理会社によって異なりますが、一般的に以下のものが求められます。

【契約者本人が準備するもの】

| 必要書類・持ち物 | 概要と取得場所 |

| :— | :— |

| 住民票の写し | 契約者本人のもの。発行から3ヶ月以内のものが一般的です。市区町村の役所や、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。 |

| 印鑑登録証明書 | 実印で契約する場合に必要。これも発行から3ヶ月以内が一般的。事前に役所で印鑑登録を済ませておく必要があります。 |

| 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など。顔写真付きのものが望ましいです。コピーの提出を求められることが多いです。 |

| 収入証明書 | 家賃の支払い能力を証明するために必要です。

・会社員の場合:源泉徴収票の写し、または直近2〜3ヶ月分の給与明細の写し。

・自営業・フリーランスの場合:確定申告書の写し、または課税証明書。 |

| 銀行口座情報と届出印 | 家賃の引き落とし手続きのために、通帳やキャッシュカード、そして銀行の届出印が必要です。 |

| 印鑑 | 契約書に捺印するために必要です。認印で良い場合と、実印を指定される場合があります。事前に不動産会社に確認しましょう。 |

| 初期費用 | 敷金、礼金、仲介手数料などの合計額。契約日までに指定の口座に振り込むか、当日に現金で持参します。高額になるため、振込が一般的です。 |

【連帯保証人が準備するもの】

連帯保証人を立てる場合は、保証人自身にも以下の書類の準備を依頼する必要があります。事前に協力をお願いし、早めに準備してもらいましょう。

| 必要書類・持ち物 | 概要 |

|---|---|

| 連帯保証人承諾書 | 不動産会社が用意した書式に、連帯保証人本人が署名・捺印します。 |

| 印鑑登録証明書 | 連帯保証人本人のもの。実印の捺印とセットで求められます。 |

| 収入証明書 | 連帯保証人にも支払い能力があることを証明するために、源泉徴収票の写しなどが求められることがあります。 |

これらの書類は、「誰が」「何を」「いつまでに」準備する必要があるのかを不動産会社に正確に確認し、リスト化しておくことが重要です。特に、役所で取得する書類は時間がかかる場合があるため、審査通過の連絡を受けたら、すぐに準備に取りかかるようにしましょう。

賃貸物件探しに関するよくある質問

賃貸物件探しには、多くの疑問や不安がつきものです。ここでは、多くの人が抱える代表的な質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。事前に知識を得ておくことで、安心して物件探しを進めることができます。

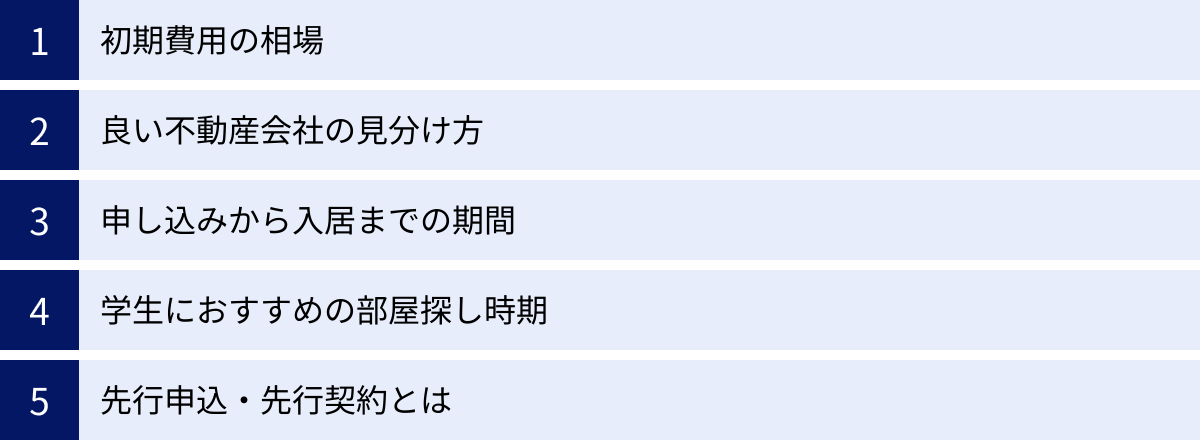

初期費用の相場はどのくらい?

A. 一般的に、初期費用の相場は「家賃の4〜6ヶ月分」と言われています。

例えば、家賃8万円の物件であれば、32万円〜48万円程度が目安となります。これは決して小さな金額ではないため、引っ越しを決めたら、物件探しの費用とは別に、初期費用のための資金計画を立てておくことが非常に重要です。

初期費用の主な内訳は以下の通りです。

- 敷金:家賃の1〜2ヶ月分

- 礼金:家賃の0〜2ヶ月分

- 仲介手数料:家賃の0.5〜1ヶ月分 + 消費税

- 前家賃:入居する月の家賃1ヶ月分

- 日割り家賃:月の途中から入居する場合のその月の日数分の家賃

- 火災保険料:1.5万円〜2万円程度

- 鍵交換費用:1.5万円〜2.5万円程度

- 保証会社利用料:家賃の0.5〜1ヶ月分、または年間保証料

これらの費用は物件によって大きく異なります。「敷金・礼金ゼロ」の物件を選んだり、仲介手数料が安い、あるいは無料の不動産会社を選んだりすることで、初期費用を抑えることは可能です。ただし、「敷金ゼロ」の物件は、退去時に別途クリーニング費用や原状回復費用を請求されるケースが多いため、契約内容をしっかり確認することが大切です。見積もりをもらう際には、費用の総額だけでなく、それぞれの項目の内訳と意味を理解し、納得した上で契約に進みましょう。

良い不動産会社の見分け方は?

A. 「顧客に寄り添う姿勢」と「専門性」を兼ね備えているかどうかが、良い不動産会社を見分けるポイントです。

物件探しは、信頼できる不動産会社の担当者というパートナーを見つけることから始まると言っても過言ではありません。以下の点をチェックして、良い不動産会社・担当者を見極めましょう。

- ヒアリングが丁寧:こちらの希望条件やライフスタイル、不安な点などを親身になって聞いてくれるか。ただ物件を紹介するだけでなく、なぜその条件を希望するのかという背景まで理解しようとしてくれる担当者は信頼できます。

- メリットだけでなくデメリットも説明してくれる:どんな物件にも長所と短所があります。良い点ばかりを強調するのではなく、「この物件は日当たりが良いですが、駅から少し坂道があります」「夜は静かですが、近くにコンビニがありません」といったように、マイナス面も正直に伝えてくれる担当者は誠実です。

- レスポンスが速く、的確:問い合わせのメールや電話への返信が早いのはもちろん、質問に対して的確な答えが返ってくるかどうかも重要です。知識が豊富で、仕事が迅速な証拠です。

- 提案力がある:こちらの希望を鵜呑みにするだけでなく、「この条件なら、こちらのエリアの方が良い物件がありますよ」といったように、プロの視点から別の選択肢を提案してくれるか。自分では気づかなかった可能性を引き出してくれます。

- 宅地建物取引業の免許を確認する:店舗の見やすい場所に、都道府県知事または国土交通大臣からの免許番号が掲示されています。これは正規の業者である証明です。免許番号の更新回数が多いほど、営業年数が長いということになり、一つの信頼の指標にもなります。

- 契約を急かさない:顧客のペースを尊重し、冷静に判断する時間を与えてくれるかどうかも大切なポイントです。「今日決めないと…」と過度に煽ってくる場合は注意が必要です。

これらの点を総合的に見て、「この人になら安心して任せられる」と思えるかどうかが最終的な判断基準になります。

申し込みから入居まで何日くらいかかる?

A. 申し込みから実際に入居できるまでの期間は、一般的に「2週間〜1ヶ月程度」が目安です。

この期間は、審査のスピードや契約手続き、入居者の準備状況によって変動します。主な内訳は以下の通りです。

- 入居審査:3日〜10日程度

申込書を提出してから、大家さんや保証会社による審査が行われます。申込者の勤務先が休みの日(土日祝など)を挟んだり、書類に不備があったりすると、通常より時間がかかることがあります。 - 契約手続き:1日〜3日程度

審査に通ったら、不動産会社と契約日を調整します。重要事項説明を受け、契約書に署名・捺印し、初期費用を支払います。 - 鍵の受け取りから入居まで:1日〜2週間程度

契約上の「入居可能日」以降に鍵を受け取ることができます。鍵を受け取ってから、引越し業者の手配や荷造り、ライフラインの開通手続きなどを行う期間が必要です。

特に、現在住んでいる家の解約通知期間(通常は退去の1ヶ月前)も考慮に入れる必要があります。新しい家の入居日と、現在の家の退去日のタイミングをうまく調整しないと、二重に家賃を支払う期間が発生してしまう可能性があります。全体のスケジュールを逆算して、計画的に進めることが重要です。

学生が部屋探しをするのにおすすめの時期は?

A. 合格発表前後の1月〜3月がピークですが、可能であればその前の「10月〜12月」に探し始めると、落ち着いて探せるためおすすめです。

学生の部屋探しは、進学先が決まるタイミングに大きく左右されます。

- ピーク時期(1月〜3月):

一般入試の合格発表が集中するこの時期は、学生向けの物件の動きが最も活発になります。物件数は豊富ですが、競争も激しく、家賃も高めに設定されがちです。不動産会社も非常に混雑します。 - おすすめの時期(10月〜12月):

推薦入試やAO入試などで、年内に進学先が決定した学生にとっては、この時期が狙い目です。まだ市場が混雑する前なので、不動産会社も丁寧に対応してくれ、良い物件をじっくり選ぶことができます。年内に契約まで済ませておき、春からの入居を予約する「合格前予約」を受け付けている物件もあります。 - 穴場の時期(4月以降):

もし入学式に間に合わせる必要がない、あるいは少し遠くても構わないという場合は、新生活シーズンが終わった4月以降に探すのも一つの手です。繁忙期に決まらなかった物件が、家賃を下げて募集されることがあり、「残り物には福がある」状態で、お得な掘り出し物が見つかる可能性があります。

自分の状況に合わせて、最適なタイミングで行動を開始しましょう。

「先行申込」「先行契約」とは?

A. 「先行申込」「先行契約」とは、まだ入居者が住んでいる、あるいは建築中で、内見ができない状態の物件に対して、入居の申し込みや契約を先に行う手続きのことです。

人気エリアの新築物件や、築浅で条件の良い物件などは、空き予定が出るとすぐに次の入居希望者が現れるため、この方法が取られることがあります。

- 先行申込:

「この物件が空いたら、優先的に入居審査をしてください」という意思表示をする手続きです。通常、内見ができない代わりに、現在の入居者が退去して内見が可能になった後、正式に契約するかどうかを最終判断できます。もし内見してイメージと違った場合は、ペナルティなしでキャンセルできるのが一般的です。ただし、キャンセル不可の場合もあるため、申込時に条件を必ず確認する必要があります。 - 先行契約:

内見をせずに、申し込みと契約手続きまでを済ませてしまう方法です。新築物件などで、内見できる状態になるのが入居直前というケースで用いられます。物件を確実に押さえられるメリットはありますが、原則としてキャンセルはできません。もしキャンセルする場合は、契約書に基づいた違約金が発生します。間取り図やパース図、類似物件の写真など、限られた情報だけで判断する必要があるため、高いリスクを伴います。

先行申込や先行契約は、人気物件を誰よりも早く確保できる可能性がある一方で、特に先行契約は大きなリスクを伴います。手続きに進む前には、キャンセルの可否や条件、違約金の有無などを不動産会社に書面で確認し、十分に理解・納得した上で判断することが極めて重要です。