引っ越しを考えたとき、初期費用の大きさに驚いた経験はありませんか。特に「敷金」と「礼金」は、家賃の数ヶ月分にもなり、大きな負担となりがちです。そんな中、インターネットの物件情報サイトで「敷金・礼金なし」という魅力的な言葉を見かける機会が増えています。

「初期費用がこんなに安くなるなんて、何か裏があるのでは?」「どうして無料で貸してくれるの?」と疑問や不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、そんな「敷金・礼金なし物件」のからくりを徹底的に解き明かします。なぜそのような物件が存在するのかという背景から、メリット・デメリット、契約前に必ず確認すべきチェックポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、敷金・礼金なし物件が自分にとって本当に「お得」なのかを冷静に判断できるようになり、後悔のない物件選びができるようになります。

目次

敷金・礼金とは?

「敷金・礼金なし」の物件を正しく理解するためには、まず「敷金」と「礼金」がそれぞれどのような性質のお金なのかを知ることが不可欠です。これらはどちらも入居時に支払う費用ですが、その目的や役割は全く異なります。ここでは、それぞれの基本的な意味と役割について、初心者にも分かりやすく解説します。

敷金とは

敷金とは、物件を借りる際に、大家さん(貸主)に預けておく「担保」としてのお金です。あくまで「預け金」であるため、原則として退去時に返還される性質を持ちます。

その主な目的は、以下の2つのリスクに備えることです。

- 家賃滞納時の補填: 入居者が家賃を滞納してしまった場合に、未払いの家賃や遅延損害金をこの敷金から差し引いて補填します。

- 退去時の原状回復費用の充当: 入居者の故意や過失によって部屋に傷や汚れをつけてしまった場合、その修繕費用(原状回復費用)を敷金から支払います。

例えば、壁に物をぶつけて穴を開けてしまった、タバコのヤニで壁紙が変色した、飲み物をこぼしてフローリングにシミを作ってしまった、といったケースが該当します。

一方で、普通に生活していて生じる経年劣化や通常損耗(例:日光による壁紙の日焼け、家具の設置による床のへこみ、画鋲の小さな穴など)については、原状回復義務は発生せず、その修繕費用は大家さんの負担となるのが原則です。この基準については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で詳細な指針を示しており、多くの賃貸契約でこのガイドラインが参考にされています。

敷金の相場は、一般的に家賃の1ヶ月分と設定されているケースが多いですが、ペットを飼う場合や、事務所として利用する場合など、部屋が汚れたり傷んだりするリスクが高いと判断されると、2ヶ月分以上になることもあります。

重要なのは、敷金はあくまで「預け金」であり、家賃滞納や部屋の大きな損傷がなければ、クリーニング費用などを差し引いた上で、退去時にその大部分が返還されるべきお金であるという点です。

礼金とは

礼金とは、その名の通り、物件を貸してくれる大家さんに対して「お礼」として支払うお金です。これは戦後の住宅難の時代に、貴重な住まいを貸してくれた大家さんへ感謝の気持ちを込めて渡したのが始まりとされる、日本独自の慣習です。

敷金と決定的に違うのは、礼金は「お礼」のお金なので、退去時に返還されることは一切ありません。一度支払ったら戻ってこない、いわば「譲渡」される費用です。

その目的は純粋に大家さんへの謝礼であり、敷金のように何かの担保となる性質はありません。そのため、入居者側から見れば、なぜ支払う必要があるのか分かりにくい費用かもしれません。しかし、貸主側にとっては貴重な収入源の一つとなっています。

礼金の相場は、家賃の0ヶ月〜2ヶ月分と物件によって幅があります。一般的には1ヶ月分が主流ですが、新築物件や人気エリアの駅近物件など、需要が高い物件ほど礼金が高く設定される傾向にあります。逆に関東圏では一般的な礼金も、関西圏では「保証金」や「敷引き」という別の慣習があり、礼金がない物件も珍しくありません。

このように、敷金は「万が一のための保険金(預け金)」、礼金は「大家さんへのお礼(譲渡金)」と、その性質は大きく異なります。この違いを理解することが、次の「敷金・礼金なし物件のからくり」を読み解く鍵となります。

敷金・礼金なし物件の4つのからくり

「初期費用が安い」という大きな魅力を持つ敷金・礼金なし物件。しかし、なぜ大家さんは本来得られるはずの収入を放棄してまで、このような条件で物件を貸し出すのでしょうか。そこには、貸主側の経営戦略や、一見すると分かりにくい費用の仕組みが隠されています。ここでは、その代表的な4つの「からくり」を詳しく解説します。

① 空室を早く埋めるため

最も大きな理由は、競合物件との差別化を図り、1日でも早く空室を埋めるためです。大家さんにとって、所有する物件が空室である期間は、家賃収入が一切入ってこない「損失」期間となります。

例えば、家賃8万円の部屋が1ヶ月空室になるだけで、8万円の機会損失が発生します。2ヶ月、3ヶ月と続けば、その損失は数十万円にも膨れ上がります。敷金・礼金の合計16万円(各1ヶ月分の場合)を受け取るよりも、初期費用をゼロにしてでもすぐに入居者を決めた方が、トータルでの収益が高くなるという判断が働くのです。

特に、以下のような特徴を持つ物件では、この戦略が採用されやすくなります。

- 供給過多のエリア: 周辺に似たような賃貸物件が多く、競争が激しい地域。

- 駅から遠い・交通の便が悪い: 物件の立地条件にハンディキャップがある場合。

- 築年数が古い・設備が旧式: 新しい物件と比べて見劣りする点がある場合。

- 間取りが特殊: 使い勝手が悪く、借り手が見つかりにくい間取りの場合。

これらの物件は、通常の条件で募集してもなかなか入居者が決まらない可能性があります。そこで、「敷金・礼金なし」という強力なアピールポイントを設けることで、入居希望者の目に留まりやすくし、内見や申し込みのきっかけを作ろうとしているのです。これは、大家さんにとって合理的な空室対策の一つと言えます。

② 家賃が相場より高く設定されている

初期費用が安い代わりに、毎月の家賃が周辺の同等物件の相場よりも割高に設定されているケースは、敷金・礼金なし物件の典型的なからくりです。これは、本来入居時に一括で受け取るはずだった敷金・礼金分を、数年かけて月々の家賃に少しずつ上乗せして回収するという仕組みです。

入居者は目先の初期費用の安さに惹かれますが、長期的に見ると、むしろ総支払額が高くなってしまう可能性があります。

具体例で考えてみましょう。

| 物件A(敷金・礼金あり) | 物件B(敷金・礼金なし) | |

|---|---|---|

| 月額家賃 | 80,000円 | 85,000円 |

| 敷金 | 80,000円 | 0円 |

| 礼金 | 80,000円 | 0円 |

| 仲介手数料等 | 100,000円(仮) | 100,000円(仮) |

| 初期費用合計 | 260,000円 | 100,000円 |

| 2年間の家賃総額 | 1,920,000円 | 2,040,000円 |

| 2年間の総支払額(初期費用+家賃) | 2,180,000円 | 2,140,000円 |

| 4年間の家賃総額 | 3,840,000円 | 4,080,000円 |

| 4年間の総支払額(初期費用+家賃) | 4,100,000円 | 4,180,000円 |

※敷金は全額返還されると仮定した場合、実際の負担額はさらに変わります。

この例では、初期費用は物件Bの方が16万円も安く、非常に魅力的に見えます。2年間住んだ場合の総支払額も、物件Bの方が若干安く収まります。しかし、居住期間が長くなるにつれてその差は縮まり、4年間住むと、今度は物件Bの方が8万円も高くなってしまいます。

このように、敷金・礼金なし物件を選ぶ際は、初期費用の安さだけでなく、「家賃が相場に見合っているか」「長期的に見て損をしないか」という視点を持つことが極めて重要です。契約前には、不動産情報サイトなどで、同じエリア、同じような条件(間取り、築年数、駅からの距離など)の物件の家賃相場を必ず確認しましょう。

③ 短期解約で違約金が設定されている

大家さんは、敷金・礼金なしの物件では、月々の家賃で初期費用の割引分を回収しようと考えます。しかし、入居者がすぐに退去してしまうと、その回収計画が頓挫し、単に初期費用を値引きしただけの「損」になってしまいます。

このリスクを回避するために、「短期解約違約金」という特約が契約書に盛り込まれていることが非常に多くあります。

これは、「一定期間内に解約した場合には、ペナルティとして違約金を支払わなければならない」という取り決めです。例えば、以下のような条項が一般的です。

- 「契約開始から1年未満に解約した場合、賃料の2ヶ月分を違約金として支払う」

- 「契約開始から2年未満に解約した場合、賃料の1ヶ月分を違約金として支払う」

この違約金の存在により、大家さんは最低限の入居期間を確保し、収益の安定化を図っています。入居者にとっては、この契約期間に縛られることになり、急な転勤やライフスタイルの変化などで引っ越さなければならなくなった場合に、思わぬ出費が発生するリスクを負うことになります。

敷金・礼金なし物件を検討する際は、この短期解約違約金の有無、適用される期間、金額を契約前に必ず確認し、自身のライフプランと照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

④ クリーニング代など他の名目で費用がかかる

敷金・礼金が「ゼロ」であっても、他の名目で費用が請求され、結果的に初期費用や退去時費用が嵩むケースも少なくありません。いわば、費用の名目を付け替えているだけのパターンです。

注意すべき費用の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 退去時クリーニング費用: 敷金がない代わりに、「退去時には、部屋の状態にかかわらず、一律〇〇円のクリーニング費用を支払う」という特約が設けられていることが非常に多いです。この金額が相場よりも高額に設定されている場合があります。本来、通常損耗の清掃費用は大家負担が原則ですが、特約として合意した場合は入居者負担となります。

- 鍵交換費用: 入居時に必須とされることが多い費用ですが、相場(1.5万円~2.5万円程度)を大きく超える金額が設定されていることがあります。

- 室内消毒・抗菌費用: 必ずしも必要ではないオプションサービスが、あたかも必須であるかのように説明され、初期費用に含まれているケースです。

- 24時間サポート費用: 緊急時の駆けつけサービスなどですが、これも任意加入であるべきものが強制的に契約させられることがあります。

これらの費用は、一見すると少額に見えるかもしれませんが、積み重なると大きな金額になります。「敷金・礼金なし」という言葉だけに注目するのではなく、契約全体でどのような費用が、いつ、いくらかかるのかを詳細に確認することが重要です。特に退去時の費用については、契約書の特約事項を隅々まで読み込み、不明な点は必ず不動産会社に質問しましょう。

敷金・礼金なし物件の3つのメリット

敷金・礼金なし物件には「からくり」や注意点がある一方で、それを上回る大きなメリットも存在します。特に、特定の状況にある人にとっては、非常に合理的で賢い選択肢となり得ます。ここでは、敷金・礼金なし物件がもたらす3つの具体的なメリットを解説します。

① 初期費用を大幅に抑えられる

これが敷金・礼金なし物件の最大のメリットであり、多くの人がこの条件の物件を選ぶ理由です。賃貸物件を契約する際の初期費用は、一般的に「家賃の4~6ヶ月分」が目安と言われています。

例えば、家賃8万円の物件を契約する場合の初期費用をシミュレーションしてみましょう。

| 項目 | 敷金・礼金あり(各1ヶ月) | 敷金・礼金なし | 削減額 |

|---|---|---|---|

| 敷金 | 80,000円 | 0円 | 80,000円 |

| 礼金 | 80,000円 | 0円 | 80,000円 |

| 前家賃 | 80,000円 | 80,000円 | 0円 |

| 仲介手数料 | 88,000円(家賃1ヶ月分+税) | 88,000円(家賃1ヶ月分+税) | 0円 |

| 保証会社利用料 | 40,000円(家賃の50%) | 40,000円(家賃の50%) | 0円 |

| 火災保険料 | 15,000円 | 15,000円 | 0円 |

| 鍵交換費用 | 20,000円 | 20,000円 | 0円 |

| 合計 | 403,000円 | 243,000円 | 160,000円 |

このシミュレーションの通り、敷金・礼金がなくなるだけで、初期費用を16万円も削減できます。家賃が高くなれば、その削減効果はさらに大きくなります。引っ越しには、この初期費用以外にも引っ越し業者への支払いや、新しい家具・家電の購入費など、何かと物入りです。その中で、手元から出ていく現金が数十万円単位で少なくなるのは、心理的にも経済的にも非常に大きなアドバンテージです。特に、貯蓄がまだ十分でない学生や新社会人、急な転勤を命じられた人にとっては、このメリットは何物にも代えがたい魅力となるでしょう。

② 浮いたお金を家具や家電の購入に使える

初期費用を大幅に抑えられるということは、手元に資金的な余裕が生まれることを意味します。この浮いたお金を、新生活を充実させるための投資に回せる点が、第二の大きなメリットです。

初めての一人暮らしや、住み替えに伴って心機一転を図る際、多くの人が新しい家具や家電を揃えたいと考えるでしょう。デザイン性の高いソファやベッド、作業が捗るデスクとチェア、最新の機能が付いた冷蔵庫や洗濯乾燥機など、理想のライフスタイルを実現するためには様々なアイテムが必要です。

しかし、通常の賃貸契約では、高額な初期費用を支払った後なので、家具・家電にかける予算を削らざるを得ないケースが少なくありません。「本当はこれが欲しかったけれど、安い方で我慢しよう」「とりあえず今あるもので済ませよう」といった妥協は、新生活の満足度を下げてしまう要因にもなります。

敷金・礼金なし物件を選べば、前述の例で浮いた16万円を、そっくりそのまま家具・家電の購入費用に充てることができます。これにより、生活の質(QOL)を初期段階から高めることが可能になります。快適な空間で新生活をスタートできることは、日々の満足感を大きく向上させてくれるでしょう。初期費用を「住まいのハコ」に支払うか、「生活の中身」に投資するか。この選択肢を与えてくれるのが、敷金・礼金なし物件の隠れた魅力と言えます。

③ 引っ越しのハードルが下がる

「引っ越しにはまとまった貯金が必要」という常識は、多くの人にとって住み替えの心理的な、そして金銭的な障壁となっています。敷金・礼金なし物件は、この「引っ越しのハードル」を劇的に下げてくれる効果があります。

例えば、以下のような状況にある人々にとって、敷金・礼金なし物件は大きな助けとなります。

- 現在の住環境に不満がある人: 「隣人の騒音がひどい」「日当たりが悪くて気分が滅入る」「建物が古くてセキュリティが不安」といった不満を抱えながらも、「でも引っ越しはお金がかかるから…」と我慢している人は少なくありません。初期費用が安ければ、より気軽に、より迅速に住環境の改善に踏み出すことができます。

- ライフステージの変化に対応したい人: 就職、転職、独立、同棲の開始・解消など、人生の転機は予期せぬタイミングで訪れることがあります。そのような時に、貯蓄額を気にすることなく、新しい生活の拠点へとスムーズに移行できるのは大きなメリットです。

- 緊急性の高い引っ越しを必要とする人: 例えば、実家から急いで独立したい、現在の住まいから一刻も早く離れたいといった、切迫した事情を抱えている場合にも、スピーディーな住み替えを可能にします。

このように、敷金・礼金なし物件は、住み替えをより柔軟で身軽なものに変えてくれます。「住みたい」と思ったときに、金銭的な制約を理由に諦める必要がなくなる。これは、現代の多様なライフスタイルにおいて、非常に価値のある選択肢と言えるでしょう。

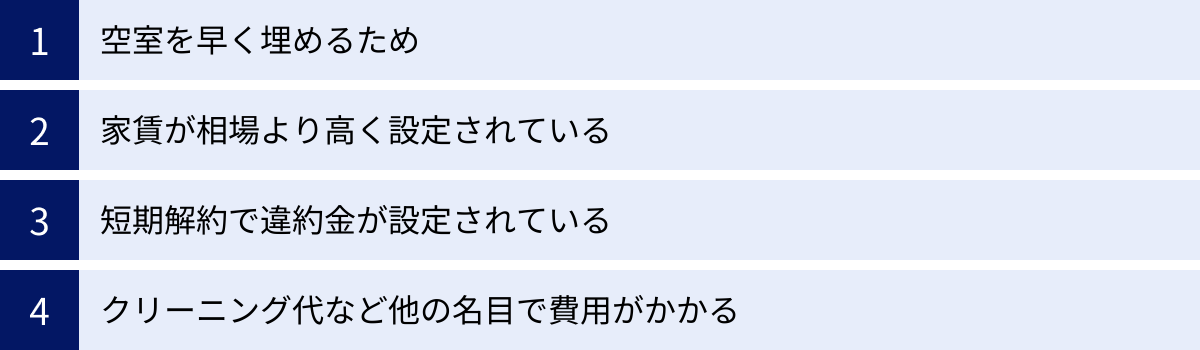

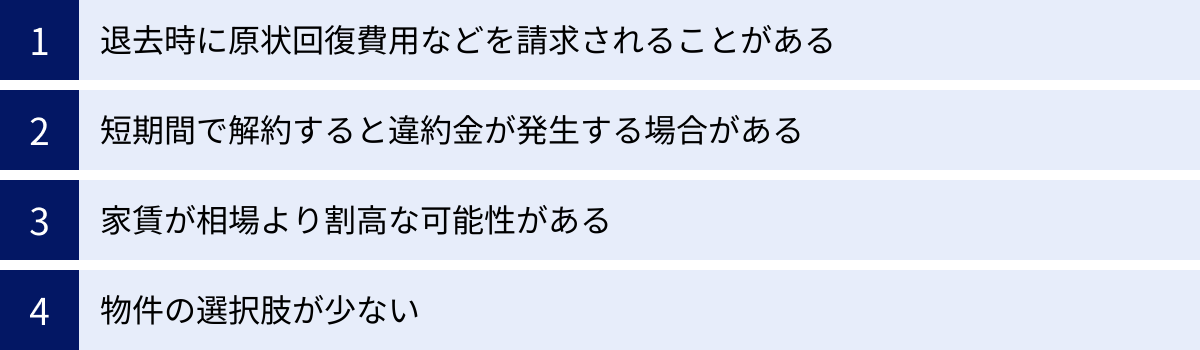

敷金・礼金なし物件の4つのデメリット

魅力的なメリットがある一方で、敷金・礼金なし物件には必ず知っておくべきデメリットやリスクが潜んでいます。初期費用の安さという短期的なメリットに目を奪われ、長期的な視点や契約内容の確認を怠ると、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、代表的な4つのデメリットを詳しく解説します。

① 退去時に原状回復費用などを請求されることがある

「敷金なし=退去時の費用がゼロ」という考えは大きな間違いです。むしろ、敷金がないからこそ、退去時にまとまった現金の支出が必要になるリスクがあります。

敷金の本来の役割は、家賃滞納や原状回復費用の「担保」として預けておくお金でした。敷金がある物件では、退去時に発生した原状回復費用(入居者の故意・過失による損傷の修繕費)は、預けていた敷金から差し引かれます。そのため、修繕費が敷金の範囲内に収まれば、追加で現金を支払う必要はありません。

しかし、敷金がない物件では、この「相殺」ができません。そのため、退去時に原状回復費用が発生した場合、その全額を現金で支払う必要があります。例えば、うっかり床に深い傷をつけてしまい、修繕に5万円かかると査定された場合、その5万円を新たに用意しなければなりません。

さらに注意が必要なのは、「からくり」の部分でも触れた「退去時クリーニング費用」の特約です。多くの敷金なし物件では、契約書に「退去時にルームクリーニング代として一律〇〇円を支払う」といった条項が盛り込まれています。これは、部屋をどれだけ綺麗に使っていても、必ず支払わなければならない費用です。この金額が相場より高く設定されていることもあり、思わぬ出費につながります。

敷金がないということは、退去時の金銭的リスクを直接自分で負うことを意味します。この点を十分に理解し、退去時に備えてある程度の貯蓄をしておくか、あるいは部屋を丁寧に使うことを普段から心掛ける必要があります。

② 短期間で解約すると違約金が発生する場合がある

これも「からくり」で解説した内容と関連しますが、入居者にとっては明確なデメリットです。大家さんは、入居者に長く住んでもらうことで、初期費用の割引分を回収しようとします。そのため、多くの敷金・礼金なし物件には「短期解約違約金」が設定されています。

この違約金の存在は、入居者の「住み替えの自由」を著しく制限する可能性があります。

- 「もっと良い条件の物件を見つけたから引っ越したい」

- 「急に転勤が決まった」

- 「同棲を始めることになったので、もっと広い部屋に移りたい」

このようなライフプランの変化があったとしても、契約で定められた期間(例:1年未満や2年未満)内に解約すると、家賃の1~2ヶ月分という高額な違約金を支払わなければなりません。初期費用を節約できたとしても、この違約金を支払うことになれば、結果的にトータルのコストは高くなってしまいます。

特に、将来の予定が不確定な人、転勤や転職の可能性が高い人にとって、この短期解約違約金は大きなリスクとなります。契約前には、必ず違約金の有無、金額、適用期間を確認し、もし自分のライフプランと合わないと感じた場合は、その物件を避けるのが賢明です。

③ 家賃が相場より割高な可能性がある

初期費用の安さに惹かれて契約したものの、毎月の家賃が周辺の同じような物件よりも高く設定されているケースは少なくありません。これは、敷金・礼金として受け取るはずだった金額を、月々の家賃に分割して上乗せしているためです。

短期的に見れば、初期費用が安い分、お得に感じるかもしれません。しかし、居住期間が長くなればなるほど、この割高な家賃が家計を圧迫し、総支払額では損をしてしまうことになります。

例えば、相場より5,000円高い家賃の物件に住んだ場合、

- 1年間で 5,000円 × 12ヶ月 = 60,000円

- 2年間で 60,000円 × 2年 = 120,000円

- 4年間で 60,000円 × 4年 = 240,000円

も多く支払うことになります。これでは、最初に節約できた敷金・礼金分(例えば16万円)を、あっという間に上回ってしまいます。

このデメリットを避けるためには、物件を決める前に、必ず周辺の家賃相場を調査することが不可欠です。不動産情報サイトなどを活用し、希望する物件と同じエリア・間取り・築年数・駅からの距離などの条件で、他の物件の家賃をいくつか比較検討しましょう。その上で、検討中の敷金・礼金なし物件の家賃が妥当な範囲内にあるかを確認することが重要です。

④ 物件の選択肢が少ない

「敷金・礼金なし」という条件は、確かに魅力的ですが、すべての物件に適用されるわけではありません。特に、以下のような好条件の物件では、敷金・礼金なしのものは少ない傾向にあります。

- 都心の一等地や人気の住宅街

- 最寄り駅から徒歩5分以内などの駅近物件

- 新築や築浅のきれいな物件

- 人気の設備(オートロック、宅配ボックス、インターネット無料など)が充実している物件

これらの物件は、大家さん側が強気の条件設定でも入居者を見つけやすいため、わざわざ敷金・礼金をゼロにして募集する必要性が低いのです。

そのため、「敷金・礼金なし」という条件を最優先にして物件を探すと、立地や築年数、設備といった他の重要な条件で妥協せなければならない場面が出てくるかもしれません。「希望のエリアでは、敷金・礼金なしの物件が全く見つからない」「条件に合う物件はあったが、駅から遠かったり、間取りが使いにくかったりする」といった状況に陥る可能性があります。

物件探しにおいては、何を最も重視するのか、優先順位を明確にすることが大切です。初期費用の安さも重要ですが、毎日の生活の快適さや利便性も同じくらい重要です。選択肢が狭まるというデメリットを理解した上で、総合的なバランスを考えて物件探しを進めることをお勧めします。

敷金・礼金なし物件はどんな人におすすめ?

これまで見てきたように、敷金・礼金なし物件にはメリットとデメリットの両方があります。したがって、すべての人にとって最適な選択肢というわけではありません。この物件の特性を最大限に活かせるのは、特定のニーズや状況にある人々です。ここでは、敷金・礼金なし物件が特にどんな人におすすめなのかを具体的に解説します。

引っ越しの初期費用をとにかく抑えたい人

手元の貯蓄が少ないけれど、すぐにでも新生活を始めたいと考えている人にとって、敷金・礼金なし物件は最も強力な選択肢となります。

具体的には、以下のような人々が挙げられます。

- 新社会人・学生: これから社会に出る、あるいは学業に専念する中で、まだ十分な貯蓄ができていないケースが多いでしょう。就職や進学に伴う引っ越しでは、新生活の準備に何かと費用がかさむため、数十万円にもなる初期費用を削減できるメリットは計り知れません。

- フリーター・契約社員: 収入が不安定であったり、ボーナスがなかったりする場合、まとまった金額を一度に用意するのが難しいことがあります。月々の支払いは可能でも、初期費用の塊がネックで引っ越しをためらっている人にとって、このタイプの物件は大きな助けとなります。

- 初めての一人暮らしを始める人: 実家から独立する際、家具・家電・生活雑貨などを一から揃える必要があります。賃貸契約の初期費用を抑えることができれば、その分を生活必需品の購入に充てることができ、よりスムーズに、そして快適に一人暮らしをスタートできます。

これらの人々にとって、将来的に家賃が割高になる可能性や、短期解約違約金のリスクよりも、目先の初期費用を劇的に圧縮できるという現金のメリットが上回る場合が多いのです。

短期間だけ住みたいと考えている人

あらかじめ居住期間が1年〜2年程度と決まっている人にも、敷金・礼金なし物件は合理的な選択となる場合があります。

例えば、以下のようなケースです。

- 単身赴任: 会社からの辞令で、1〜2年程度の期間限定で別の地域に住む必要がある場合。

- 長期の研修や出張: プロジェクトや研修のために、数ヶ月から1年程度の滞在が必要な場合。

- 大学院生: 修士課程の2年間だけ大学の近くに住みたいと考えている場合。

- 建て替えなどによる仮住まい: 自宅の工事期間中だけ、一時的に住む場所を探している場合。

これらのケースでは、長期的に住んだ場合の総支払額を気にする必要があまりありません。むしろ、短期間で退去することが分かっているのに、返ってこない礼金を支払うのは無駄だと感じるでしょう。

ただし、ここで極めて重要になるのが「短期解約違約金」の存在です。もし「1年未満の解約で違約金」という契約で、居住予定が1年半なのであれば、問題なくメリットを享受できます。しかし、居住予定が10ヶ月だった場合、違約金を支払うことになり、かえって高くついてしまいます。

したがって、短期間の居住を目的とする場合は、自身の居住予定期間と、契約書に記載されている短期解約違約金の適用期間を必ず照らし合わせ、違約金が発生しないことを確認した上で契約することが絶対条件となります。

貯金が少なくてもすぐに引っ越したい人

このカテゴリには、金銭的な理由だけでなく、何らかの事情で「緊急性」や「必要性」に迫られて引っ越しをしなければならない人も含まれます。

例えば、

- 現在の住環境からの脱出: 騒音問題、近隣住民とのトラブル、建物の老朽化による不安など、精神的・物理的なストレスから一刻も早く解放されたい場合。

- 家庭の事情: 親からの独立や、DVからの避難など、プライベートな理由で急いで住まいを確保する必要がある場合。

- 急な転勤・転職: 会社から突然の辞令が出たり、新しい勤務地が遠方になったりして、すぐにでも生活の拠点を移さなければならない場合。

このような状況では、「貯金が貯まるまで待つ」という猶予がありません。敷金・礼金なし物件は、こうした切迫した状況にある人々が、迅速に行動を起こすためのセーフティネットのような役割を果たします。まずは初期費用を抑えて新しい住環境を確保し、生活を立て直す。そのための現実的な手段として、非常に価値のある選択肢と言えるでしょう。

敷金・礼金なし物件を契約する前のチェックポイント

敷金・礼金なし物件は、うまく活用すれば非常にメリットの大きい選択肢ですが、安易に飛びつくと後悔するリスクも伴います。契約後に「知らなかった」「こんなはずじゃなかった」という事態を避けるために、契約前の最終チェックは欠かせません。ここでは、後悔しない物件選びのために、必ず確認すべき4つの重要ポイントを解説します。

契約書の内容を隅々まで確認する

これが最も重要かつ基本的なチェックポイントです。「敷金・礼金なし」という好条件の裏には、入居者に不利な特約が隠れている可能性があります。不動産会社から説明を受けるだけでなく、必ず契約書(特に「賃貸借契約書」と「重要事項説明書」)の原本に自分で目を通し、細かな文字まで読み込む姿勢が大切です。

特に以下の2点は、絶対に確認してください。

短期解約違約金の有無と期間

契約書の「特約事項」や「違約金」といった項目に、短期解約に関する記載がないかを確認します。チェックすべきは以下の3点です。

- 違約金が発生する条件: 「契約開始日から〇年(〇ヶ月)未満の解約の場合」といった期間の定め。

- 違約金の金額: 「賃料の〇ヶ月分」「金〇〇円」といった具体的な金額。

- 違約金の定義: 解約の申し出が期間内か、それとも実際に退去(明け渡し)するのが期間内か、といった細かな定義。

自分のライフプラン(最低でもどれくらいの期間住むつもりか)と照らし合わせ、この違約金条項が自分にとって許容できるリスクの範囲内にあるかを冷静に判断しましょう。

退去時の費用に関する特約

敷金がない物件では、退去時の費用負担がトラブルの元になりがちです。契約書の特約事項に、退去時の費用に関する取り決めがないかを入念にチェックします。

- ハウスクリーニング代: 「退去時、ハウスクリーニング代として金〇〇円を負担する」といった定額の費用負担が定められていないか。その金額は、部屋の広さに対して相場(例:1Kで2.5万~4万円程度)から大きく逸脱していないか。

- 原状回復の範囲: 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常損耗は貸主負担とされています。しかし、特約によって、本来は貸主が負担すべき修繕費用まで借主負担とされている場合があります(例:「畳の表替え、襖の張り替え費用は、損耗の程度にかかわらず借主が負担する」など)。このような特約は、消費者契約法により無効と判断される可能性もありますが、トラブルを避けるためには、契約前にその内容を把握し、納得できない場合は交渉するか、その物件を避けるのが賢明です。

不明な点や、少しでも疑問に思う条項があれば、その場で必ず不動産会社の担当者に質問し、納得できるまで説明を求めてください。

周辺エリアの家賃相場を調べる

「からくり」でも解説した通り、敷金・礼金なし物件は、その分が家賃に上乗せされている可能性があります。その家賃が適正価格なのか、それとも割高なのかを判断するために、必ず自分で周辺の家賃相場をリサーチしましょう。

大手不動産情報サイトなどを使い、検討している物件と「同じ市区町村」「同じ最寄り駅」「駅からの徒歩分数」「間取り」「築年数」といった条件をできるだけ揃えて検索します。そうすると、似たような条件の物件が複数見つかるはずです。

それらの物件の家賃と、自分が検討している敷金・礼金なし物件の家賃を比較します。もし、検討中の物件の家賃が他の物件よりも明らかに高い(例えば、5,000円以上)場合は、その差額が敷金・礼金分の分割払いに相当する可能性が高いと判断できます。その上で、その価格設定に納得できるかを考えましょう。

初期費用だけでなくトータルコストで判断する

目先の初期費用の安さだけで判断せず、「自分が住む予定の期間で、総額いくら支払うことになるのか」というトータルコストの視点を持つことが非常に重要です。

気になる物件が2つあった場合、以下のように簡単なシミュレーションをしてみることをお勧めします。

【シミュレーション例:2年間住んだ場合の比較】

| 項目 | 物件A(敷金礼金あり) | 物件B(敷金礼金なし) |

|---|---|---|

| 家賃 | 80,000円 | 84,000円 |

| 敷金 | 80,000円 | 0円 |

| 礼金 | 80,000円 | 0円 |

| その他初期費用 | 180,000円(仮) | 180,000円(仮) |

| 初期費用合計 | 340,000円 | 180,000円 |

| 2年間の家賃総額 | 1,920,000円 | 2,016,000円 |

| 退去時費用 | 0円(敷金から相殺と仮定) | 40,000円(クリーニング代特約) |

| 2年間の総支払額 | 2,260,000円 | 2,236,000円 |

この例では、2年間住んだ場合の総支払額は、物件Bの方がわずかに安くなります。しかし、もし居住期間が3年、4年と延びれば、家賃の差額が積み重なり、いずれ物件Aの方が安くなる逆転現象が起こります。

このように、(初期費用)+(月額家賃 × 居住予定月数)+(想定される退去時費用)を計算し、複数の物件を比較することで、より冷静で合理的な判断ができます。

不動産会社に物件の状況を確認する

最後に、物件を紹介してくれている不動産会社の担当者に、率直に質問してみることも有効なチェック方法です。

「なぜこの物件は敷金・礼金がないのですか?」

このシンプルな質問に対する担当者の回答から、多くのことを見抜くことができます。誠実な担当者であれば、「大家さんが空室を早く埋めたい意向で…」「このエリアは競争が激しいので、差別化のために…」といったように、正直な理由を説明してくれるでしょう。もし、回答が曖昧だったり、はぐらかされたりするようなら、何か隠された不利な条件がある可能性も考えられます。

また、合わせて「この物件のデメリットや注意点はありますか?」「前の入居者はどのくらいの期間住んで、なぜ退去されたのですか?」といった質問もしてみましょう。もちろん、個人情報に関わることは教えてもらえませんが、可能な範囲で物件の背景を教えてくれるかもしれません。信頼できる不動産会社や担当者を見つけることも、良い物件選びの重要な要素です。

敷金・礼金なし物件に関するよくある質問

ここまで敷金・礼金なし物件について詳しく解説してきましたが、まだ細かな疑問が残っている方もいるかもしれません。ここでは、特によく寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。

「ゼロゼロ物件」とは何ですか?

「ゼロゼロ物件」とは、敷金がゼロ、礼金もゼロの物件を指す不動産業界の通称です。つまり、この記事で解説してきた「敷金・礼金なし物件」とほぼ同じ意味で使われる言葉です。

インターネットの物件情報サイトなどで、「敷0・礼0」「ゼロゼロ物件特集」といったキャッチコピーで紹介されているのを見かけたことがあるかもしれません。これらはすべて、入居時の初期費用を抑えられる点をアピールするための表現です。

したがって、「ゼロゼロ物件」を見つけた場合も、これまで解説してきた「からくり」や「メリット・デメリット」「チェックポイント」は全く同じように当てはまります。言葉の響きに惑わされず、家賃が相場通りか、短期解約違約金はないか、退去時の費用に関する特約はどうか、といった点を冷静に確認することが重要です。

敷金・礼金なしの物件でも保証会社は必要ですか?

結論から言うと、ほとんどの場合で「必要」です。むしろ、敷金がない物件だからこそ、保証会社の利用が必須条件となっているケースが一般的です。

大家さん(貸主)の視点に立って考えてみましょう。敷金は、万が一家賃を滞納された際の担保としての役割がありました。その敷金がないということは、大家さんは家賃滞納のリスクをより直接的に負うことになります。

このリスクをカバーするために、ほとんどの大家さんは、入居の条件として「家賃保証会社」との契約を義務付けています。家賃保証会社とは、入居者がもし家賃を滞納してしまった場合に、大家さんに代わって家賃を立て替え払いしてくれる会社です。大家さんは保証会社から家賃を確実に受け取れるため、安心して物件を貸すことができます。

もちろん、入居者は保証会社を利用するための「保証料」を支払う必要があります。保証料の相場は、

- 初回契約時: 月額総賃料(家賃+管理費など)の50%~100%

- 年間更新料: 1年ごとに10,000円~総賃料の10%程度

とされています。この保証料は初期費用の一部となるため、敷金・礼金がなくても、保証料の支払いは必要になることを覚えておきましょう。

退去費用は必ずかかりますか?

「必ずかかる」とは断言できませんが、「何らかの費用がかかる可能性が非常に高い」と考えるのが現実的です。

退去費用は、大きく分けて2種類あります。

- 原状回復費用: 入居者の故意・過失(不注意)によって生じた傷や汚れを修繕するための費用です。例えば、壁に穴を開けた、タバコのヤニで壁紙を汚した、ペットが柱を傷つけた、といったケースが該当します。これらは、部屋を通常通り綺麗に使っていれば発生しない費用です。逆に言えば、故意・過失による損傷が全くなく、経年劣化・通常損耗のみであれば、この原状回復費用は原則として請求されません。(参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)

- 特約に基づく費用: 契約書の特約事項で定められた費用です。敷金・礼金なし物件で最も一般的なのが「ハウスクリーニング代」です。契約書に「退去時、借主はハウスクリーニング代として金〇〇円を負担する」と明記され、それに署名・捺印して合意している場合、部屋の状態に関わらず、この費用は必ず支払う義務が生じます。

したがって、少なくとも特約に定められたハウスクリーニング代はかかる可能性が高いと言えます。その上で、もし部屋に傷などをつけてしまった場合は、別途、原状回復費用が実費で請求されます。

「敷金なし」は「退去時の支払いなし」を保証するものではありません。むしろ、敷金というクッションがない分、発生した費用はすべて現金で支払う必要があるということを、契約前からしっかりと認識しておくことが大切です。