新しい生活のスタートは、きれいで快適な住まいから始めたいものです。その選択肢の中でも、特に魅力的に映るのが「新築賃貸物件」。誰も足を踏み入れたことのない真新しい空間、最新の設備、そして清潔感。誰もが一度は憧れるのではないでしょうか。

しかし、その一方で「家賃が高そう」「物件探しが大変そう」といった漠然とした不安を感じる人も少なくありません。果たして、新築の賃貸物件に住むことは、本当に「お得」なのでしょうか。

この記事では、新築賃貸物件の定義から、具体的なメリット・デメリット、さらには競争率の高い人気物件を勝ち取るための賢い探し方や契約前の注意点まで、網羅的に解説します。新築賃貸という選択肢を深く理解し、あなたにとって最適な住まい選びができるよう、あらゆる角度から情報を提供します。

この記事を読み終える頃には、新築賃貸が持つ本当の価値と、理想の物件を見つけるための具体的なアクションプランが明確になっているはずです。さあ、後悔のない物件選びの第一歩を踏み出しましょう。

目次

新築賃貸物件とは?

「新築」という言葉の響きには、誰もがポジティブなイメージを抱きますが、不動産業界における「新築」には明確な定義が存在します。物件を探す上で、この定義を正しく理解しておくことは非常に重要です。また、よく似た言葉である「築浅」や「未入居」といった物件との違いを知ることで、より自分の希望に合った物件を見つけやすくなります。

この章では、まず「新築」の法的な定義を解説し、その後で混同されがちな他の物件種別との違いを明らかにしていきます。この知識は、物件情報を見極める際の確かな判断基準となるでしょう。

新築の定義

不動産広告などで「新築」と表示できる物件には、実は厳格なルールが定められています。これは消費者を保護し、誤解を招くような表示を防ぐためのものです。

具体的には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」において、「新築住宅」とは「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)」と定義されています。参照:e-Gov法令検索 住宅の品質確保の促進等に関する法律

この定義を分かりやすく分解すると、以下の2つの条件を両方満たす物件が「新築」となります。

- 建設工事の完了から1年未満であること

- 過去に誰も入居したことがない(居住用として使用されていない)こと

たとえば、建物が完成してから半年しか経っていなくても、一度でも誰かが入居してしまえば、その物件はもう「新築」とは呼べません。逆に、誰も入居していなくても、完成から1年と1日が経過してしまった物件も「新築」と表示することはできなくなります。

このルールは、不動産公正取引協議会連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約」でも同様に規定されており、不動産会社はこれに従って広告を作成する義務があります。参照:不動産公正取引協議会連合会 不動産の表示に関する公正競争規約

したがって、私たちが不動産情報サイトやチラシで「新築」という表示を目にする場合、それは「完成後1年未満で、あなたが最初の入居者になる物件」であることを意味します。この明確な基準があるからこそ、私たちは安心して新築物件を選ぶことができるのです。

築浅物件や未入居物件との違い

新築物件を探していると、「築浅」や「未入居物件」といった言葉も頻繁に目にします。これらは新築と混同されがちですが、意味合いは異なります。それぞれの特徴を理解し、違いを明確にしておきましょう。

| 物件種別 | 築年数 | 入居歴 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 新築物件 | 建築完了後1年未満 | なし | 全てが新品。最新設備が整っていることが多い。法的に明確な定義がある。 |

| 築浅物件 | 明確な定義はないが、一般的に築5年以内程度 | あり | 比較的新しくきれいな状態。新築より家賃が手頃な場合が多い。 |

| 未入居物件 | 建築完了後1年以上経過 | なし | 誰も住んだことがないが、「新築」とは表示できない。新築同様のきれいさ。 |

築浅物件とは?

「築浅(ちくあさ)」には、新築のような法的な定義はありません。不動産会社や情報サイトによって基準は異なりますが、一般的には建築後5年以内、広く見ても10年以内の比較的新しい物件を指すことが多いです。

一度は誰かが入居しているため中古物件の扱いになりますが、内外装の劣化が少なく、設備も比較的新しいものが備わっている傾向があります。新築にこだわりはないけれど、きれいな物件に住みたい、という方にとっては有力な選択肢となります。新築に比べて家賃が少し抑えられている点も魅力です。

未入居物件とは?

「未入居物件」は、建物の完成から1年以上が経過してしまったために「新築」とは表示できなくなった、まだ誰も入居していない物件のことです。何らかの理由で借り手がつかないまま1年が過ぎてしまったケースなどがこれに該当します。

入居歴がないため、室内は新築と全く同じ状態です。新品の設備やきれいな内装を享受できるにもかかわらず、「新築」というブランドが使えない分、近隣の新築物件よりも家賃が若干安く設定されることがあります。まさに「隠れた優良物件」と言えるかもしれません。ただし、物件数は非常に少ないため、出会えたらラッキーと言えるでしょう。

このように、「新築」「築浅」「未入居」はそれぞれ異なる特徴を持っています。「誰も住んでいない」という点に最も価値を感じるなら「新築」か「未入居物件」を、「新しさと家賃のバランス」を重視するなら「築浅物件」を、というように、自分の優先順位に合わせて物件探しのキーワードを使い分けることが、理想の住まいを見つける近道です。

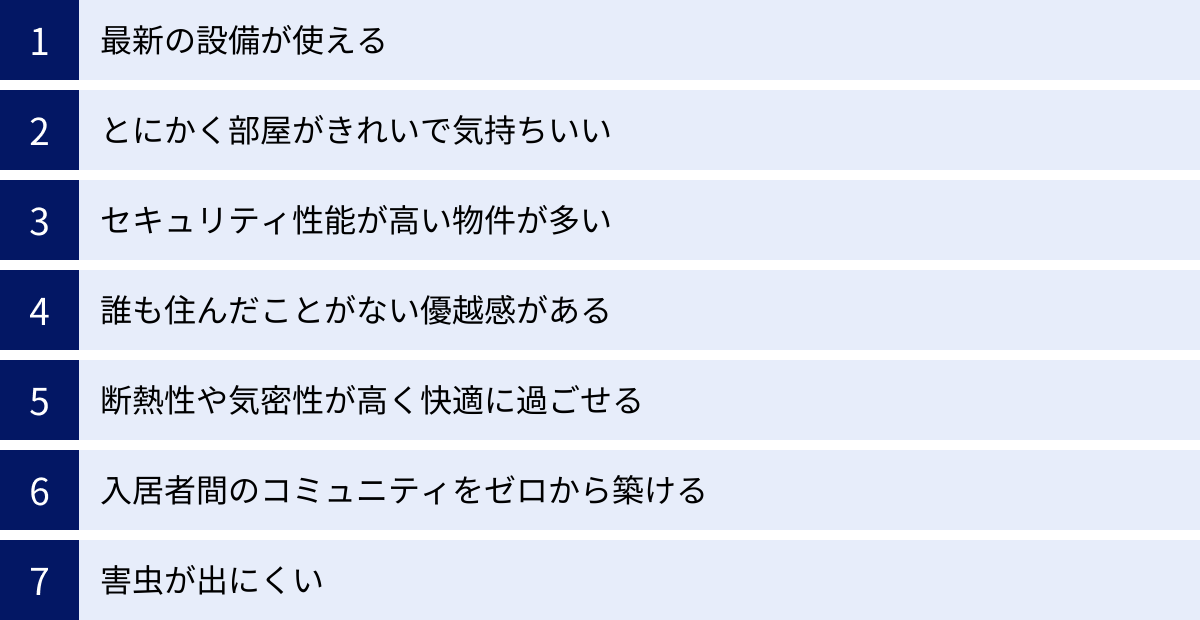

新築賃貸に住む7つのメリット

多くの人が憧れる新築賃貸物件。その魅力は、単に「新しい」という一言では片付けられません。最新の設備から心理的な満足感、さらには日々の快適性や安全性に至るまで、そこには数多くのメリットが存在します。なぜ新築物件は高い人気を誇るのか、その理由を7つの具体的なメリットから深く掘り下げていきましょう。

① 最新の設備が使える

新築物件の最大の魅力の一つは、現代のライフスタイルに合わせて設計された最新の設備を利用できることです。築年数が経過した物件ではオプションであったり、後付けする必要があったりする設備が、新築では標準装備されていることがほとんどです。

- キッチン設備: 今や主流となったIHクッキングヒーターや、広々としたカウンタートップを持つシステムキッチンは料理の効率を格段に上げてくれます。食器洗い乾燥機がビルトインされていれば、面倒な後片付けから解放される時間が増えるでしょう。掃除がしやすい素材やデザインが採用されていることも多く、清潔なキッチンを保ちやすくなります。

- バス・トイレ・洗面設備: 浴室換気乾燥機は、雨の日や花粉の季節の洗濯物干しに絶大な効果を発揮します。追い焚き機能付きのオートバスは、いつでも温かいお風呂に入れる快適さを提供してくれます。トイレは温水洗浄便座が標準であることはもちろん、節水型やタンクレスのすっきりとしたデザインのものも増えています。また、収納が豊富で使いやすい独立洗面台(シャンプードレッサー)も、忙しい朝の準備をスムーズにしてくれるでしょう。

- インターネット環境: テレワークやオンラインでのエンターテイメントが日常となった現代において、快適なインターネット環境は不可欠です。新築物件では、高速通信が可能な光回線が建物全体に引き込まれ、インターネット使用料が無料となっているケースも少なくありません。入居後すぐに快適なネット環境が手に入るのは、大きなメリットです。

- その他の便利な設備: 不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックスは、ネットショッピングを多用する人にとって必須の設備と言えます。また、近年ではスマートフォンで家電を操作したり、玄関の施錠を確認したりできるIoT(Internet of Things)対応住宅も登場しており、よりスマートで便利な生活を実現できます。

これらの最新設備は、日々の暮らしを便利で豊かにするだけでなく、家事の時短や光熱費の節約にも繋がります。最新の省エネ基準で設計された給湯器やエアコンは、旧式のものに比べてエネルギー効率が格段に高く、月々のランニングコストを抑える効果が期待できるのです。

② とにかく部屋がきれいで気持ちいい

壁紙、フローリング、水回りの設備まで、すべてが新品であること。 これがもたらす心理的な快適さは、何物にも代えがたいメリットです。新築物件のドアを開けた瞬間に感じる、新しい建材の匂いや、まだ誰も使っていない空間の清潔感は、新生活への期待を大きく膨らませてくれます。

中古物件の場合、どれだけクリーニングがされていても、前の入居者がつけた細かな傷や、落としきれない汚れ、水回りの使用感が残っていることがあります。そういった他人の生活の痕跡を一切気にすることなく、まっさらな状態から自分の暮らしをスタートできるのは、新築ならではの特権です。

特に、キッチンシンクの輝き、お風呂場のカビひとつない壁、新品の畳やフローリングの感触は、日々の生活の中で何度も幸福感を感じさせてくれるポイントでしょう。友人を招いた際にも、自慢のきれいな部屋で迎えることができます。

また、退去時の原状回復に関するトラブルが少ないという側面もあります。入居時に部屋の状態を写真に撮っておけば、自分がつけた傷なのか、前からあった傷なのかで揉める心配がありません。すべてが新品の状態からスタートするため、退去時の費用負担に関する予測が立てやすく、安心して暮らせるという点も、見逃せないメリットと言えるでしょう。

③ セキュリティ性能が高い物件が多い

安心して暮らす上で、住まいのセキュリティは非常に重要な要素です。特に、一人暮らしの女性や小さなお子様がいるファミリー層にとっては、物件選びの最優先事項となることも少なくありません。

新築賃貸物件は、近年の防犯意識の高まりを背景に、セキュリティ設備が非常に充実している傾向があります。 建築基準や設備仕様が最新であるため、現在の標準とされる防犯対策が網羅されていることが多いのです。

- エントランスのセキュリティ: 不審者の侵入を物理的に防ぐオートロックは、今や多くの新築マンションで標準装備です。訪問者の顔を確認してから解錠できるモニター付きインターホンもセットで導入されていることがほとんどで、不要なセールスや不審な訪問者を玄関先でシャットアウトできます。

- 玄関ドアのセキュリティ: ピッキングに強いとされるディンプルキーや、2つの鍵で施錠するダブルロックが採用されている物件が増えています。カードキーやスマートロックなど、物理的な鍵を使わないタイプの施錠システムも登場しており、利便性と防犯性を両立させています。

- 共用部のセキュリティ: エレベーターやゴミ置き場、駐車場といった共用部に防犯カメラが設置されていることも珍しくありません。犯罪の抑止効果が期待できるだけでなく、万が一トラブルが発生した際には、記録映像が証拠として役立ちます。

- 窓のセキュリティ: 1階の部屋など、侵入リスクが高いとされる窓には、防犯ガラスやシャッター雨戸が設置されていることもあります。

これらの設備が複合的に機能することで、住まいの安全性が飛躍的に高まります。中古物件で同レベルのセキュリティを求めると、比較的高級な物件に限られることが多いですが、新築であれば標準的な物件でも高いレベルの防犯対策が期待できます。日々の暮らしの中で「守られている」という安心感を得られることは、新築物件が提供する大きな価値の一つです。

④ 誰も住んだことがない優越感がある

これは機能的なメリットとは少し異なりますが、多くの人が新築を選ぶ理由の一つに、「自分が最初の入居者である」という特別な感覚があります。賃貸物件はあくまで「借り物」ですが、新築であれば、その空間の歴史を自分から始めることができます。

前の入居者のライフスタイルや生活臭を一切気にすることなく、まっさらなキャンバスに自分の暮らしを描いていくような感覚は、中古物件では決して味わえません。壁に絵を飾るための最初の穴を開けるのも、キッチンを最初に使うのも、すべて自分です。この「一番乗り」の感覚は、日々の生活にささやかな優越感と満足感を与えてくれます。

友人や家族を新居に招いた際に、「この部屋に住むのは私が初めてなんだ」と話せることも、ちょっとした誇りになるでしょう。住まいに対してより一層の愛着が湧き、大切に使おうという気持ちにも繋がります。このような心理的な満足感は、快適な暮らしを構成する重要な要素であり、新築物件が持つユニークな魅力と言えるでしょう。

⑤ 断熱性や気密性が高く快適に過ごせる

新築物件の快適性は、見た目のきれいさや設備の目新しさだけではありません。建物の基本性能である断熱性や気密性の高さも、住み心地を大きく左右する重要なポイントです。

現在の建築基準法では、省エネルギーに関する基準が年々厳しくなっており、新築物件はこれらの最新基準をクリアして建てられています。

- 断熱性の高さ: 壁や天井に高性能な断熱材が使用されていたり、熱を通しにくい複層ガラス(ペアガラス)や樹脂サッシが採用されていたりします。これにより、外気の影響を受けにくくなり、「夏は涼しく、冬は暖かい」室内環境を保ちやすくなります。 冷暖房の効きが良くなるため、エアコンの設定温度を過度に上げ下げする必要がなくなり、結果として月々の光熱費を削減することにも繋がります。

- 気密性の高さ: 建物全体の隙間が少ないため、空気の出入りがコントロールしやすくなります。これにより、計画的な換気が効率的に行え、冷暖房で快適な温度にした空気が外に逃げにくくなります。また、気密性が高いと外からの音も入りにくくなるため、遮音性が向上し、静かな室内環境を保てるというメリットもあります。交通量の多い道路沿いの物件などでは、この差が大きく感じられるでしょう。

- 結露の抑制: 断熱性が低い住宅で起こりがちな冬場の結露は、カビやダニの発生原因となり、健康にも悪影響を及ぼします。新築物件は断熱性が高く、壁や窓の表面温度が下がりにくいため、結露が発生しにくい構造になっています。これにより、カーテンや壁紙がカビで汚れるのを防ぎ、アレルギーのリスクを低減できます。

このように、目には見えにくい部分の性能の高さが、一年を通して快適で健康的な暮らしを支えてくれるのです。これは、新築物件が提供する本質的な価値の一つと言えるでしょう。

⑥ 入居者間のコミュニティをゼロから築ける

アパートやマンションでの生活では、隣近所との関係も気になるポイントです。中古物件の場合、すでに入居者間のコミュニティが出来上がっている中に後から入っていく形になるため、少し気まずさを感じたり、馴染むまでに時間がかかったりすることがあります。

その点、新築物件の場合は、ほとんどの入居者が同じタイミングで入居を開始します。 全員が「はじめまして」の状態からスタートするため、フラットな人間関係をゼロから築くことができます。

入居説明会や共用部で顔を合わせた際に、「お互い新生活ですね」といった自然な会話が生まれやすく、連帯感が育まれやすい環境です。特に、単身者向け、ファミリー向けなど、特定の層をターゲットにした物件では、似たようなライフステージや価値観を持つ人が集まりやすいため、良好なご近所付き合いに発展する可能性も高まります。

もちろん、無理に交流する必要はありませんが、既存のコミュニ-ティに飛び込むストレスがないというだけでも、大きな心理的メリットと感じる人は多いでしょう。挨拶を交わす程度の心地よい距離感を保ちたい人にとっても、全員が同じスタートラインに立つ新築物件は、気楽な選択肢と言えます。

⑦ 害虫が出にくい

多くの人にとって、住まいで最も遭遇したくないものの一つが害虫、特にゴキブリなどです。新築物件は、構造的な特徴から害虫が出にくい環境であると言えます。

その理由は複数あります。

- 侵入経路が少ない: 最新の工法で建てられた新築物件は、前述の通り気密性が非常に高く、壁や配管の周りなどに隙間がほとんどありません。これにより、害虫が外部から侵入するための経路が物理的に遮断されています。

- 清潔な環境: 建設中から完成後にかけて、害虫が住み着く原因となるゴミや汚れ、湿気がほとんどない状態で管理されています。また、前の入居者がいないため、生ゴミや食べかすといった害虫の餌となるものが室内に残されている心配もありません。

- 卵が持ち込まれていない: 中古物件の場合、前の入居者の荷物などに付着して害虫の卵が持ち込まれ、見えないところで繁殖している可能性があります。新築物件ではそのリスクがゼロです。

もちろん、新築だからといって100%害虫が出ないという保証はありません。入居後の生活(ゴミの管理など)や、自身の荷物と一緒に持ち込んでしまう可能性はあります。しかし、物件自体が持つポテンシャルとして、害虫に遭遇するリスクを大幅に低減できることは、虫が苦手な人にとっては計り知れないほどの大きなメリットと言えるでしょう。

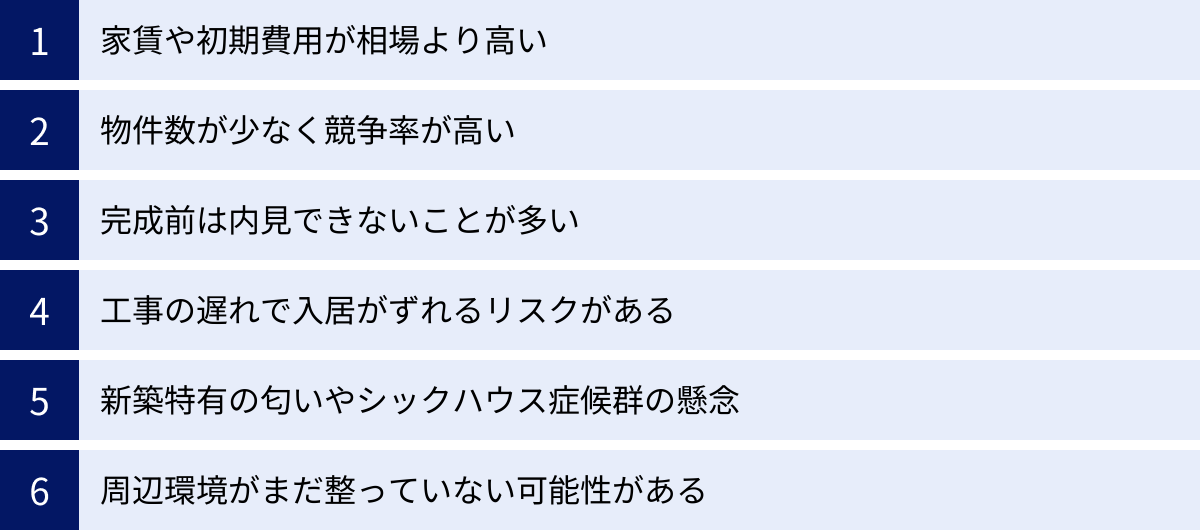

知っておくべき新築賃貸の6つのデメリット

新築賃貸には多くの魅力がある一方で、契約前に必ず理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。メリットだけに目を奪われて契約してしまうと、後から「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。家賃の高さや物件の探しにくさ、新築ならではのリスクなど、ネガティブな側面もしっかりと把握し、総合的に判断することが賢い物件選びの鍵となります。

① 家賃や初期費用が相場より高い

新築物件を選ぶ上で、最も現実的なハードルとなるのが費用面です。新築賃貸の家賃は、同じエリア、同じ広さ、同じような間取りの築年数が経過した物件と比較して、高めに設定されるのが一般的です。

- 家賃相場: 具体的な金額はエリアや物件のグレードによって大きく異なりますが、周辺の築10年〜20年の同条件の物件と比べて、家賃が1割〜2割程度高くなるケースが多く見られます。例えば、相場が8万円のエリアであれば、新築物件は9万円〜10万円近くになる可能性があります。この差額が毎月発生するため、年間に換算すると10万円以上の大きな差になります。

- 初期費用: 家賃だけでなく、契約時に支払う初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など)も高くなる傾向があります。特に、貸主へのお礼として支払う「礼金」が、中古物件よりも1ヶ月分高く「礼金2ヶ月」に設定されていることが少なくありません。人気物件であるため、貸主側が強気の価格設定をしやすいという背景があります。

なぜ新築は高くなるのでしょうか。その理由は、建物の建築にかかった莫大なコストを回収する必要があるためです。最新の建材や設備、耐震設計など、高い品質を維持するためには相応の費用がかかります。また、「新築」というブランド価値、つまり「誰も住んでいない清潔な空間」や「最新設備」といった付加価値も価格に上乗せされています。

この費用面でのデメリットを許容できるかどうかは、個人の価値観と経済状況次第です。「多少高くても、新しくて快適な暮らしを手に入れたい」と考えるか、「家賃を抑えて、その分を他のことにお金を使いたい」と考えるか、自身のライフプランと照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

② 物件数が少なく競争率が高い

「新築物件に住みたい」と思っても、希望のエリアで簡単に見つかるとは限りません。新築賃貸物件は、市場に出回る絶対数が非常に少ないのが現実です。賃貸物件全体の数から見れば、新築が占める割合はごくわずかです。

そのため、希望の沿線や駅、間取りといった条件で絞り込むと、候補が全く見つからないということも珍しくありません。特に、人気の住宅地や駅近の便利な立地では、新築物件が建設される土地そのものが限られているため、供給はさらに少なくなります。

そして、数少ない新築物件は、多くの人が狙っているため、必然的に競争率が非常に高くなります。 好条件の物件は、情報が公開されると同時に問い合わせが殺到し、数日のうちに申し込みが複数入って募集終了、というケースが日常茶飯事です。内見が可能になる前に、図面だけで申し込みが入ってしまう「先行申込」で埋まってしまうことも少なくありません。

この高い競争率を勝ち抜くためには、常に最新の物件情報をチェックし、良い物件が見つかったら即座に決断し、行動するスピード感が求められます。「少し考えてから…」と迷っている間に、他の人に取られてしまう可能性が非常に高いということを、心に留めておく必要があります。

③ 完成前は内見(内覧)ができないことが多い

中古物件を探す場合、契約前に必ず実際の部屋を見て、日当たりや広さ、設備の状態などを自分の目で確認するのが一般的です。しかし、新築物件の場合、募集が開始されるのは建物がまだ建設中の段階であることが多く、契約前に内見ができないというケースがほとんどです。

この場合、入居希望者は、以下のような限られた情報だけで入居を判断しなければなりません。

- 間取り図(図面)

- 完成予想図(CGパース)

- 同じ施工会社が建てた別の物件の写真(モデルルーム写真)

これらの資料はもちろん参考になりますが、実際の空間のスケール感、素材の質感、窓からの眺望、日当たりの具合などを正確に把握するのは困難です。「図面で見るよりも天井が低く感じて圧迫感がある」「壁紙の色がイメージと違った」「コンセントの位置が悪くて家具の配置に困る」といった、入居後のギャップが生じるリスクを伴います。

特に、部屋の広さは図面の数字だけでは掴みにくいものです。実際に部屋に立ってみて初めてわかる開放感や、逆に狭さを感じることもあります。この「内見できないリスク」は、新築物件を選ぶ際の大きなデメリットの一つであり、図面を隅々まで読み解くスキルや、ある程度の想像力、そして多少のイメージ違いは許容する覚悟が求められます。

④ 工事の遅れで入居がずれるリスクがある

新築物件は、契約時点ではまだ建物が完成していないため、「〇月下旬入居可能予定」といった形で入居日が設定されます。しかし、建設工事は天候や資材の調達状況、不測の事態など、さまざまな要因によって遅れる可能性があります。

万が一工事が遅延した場合、予定していた入居日が後ろにずれてしまうリスクがあります。これは、引越しのスケジュールを組む上で大きな問題となり得ます。

- 現在の住まいの退去日: すでに今の家の退去日を大家さんに伝えてしまっている場合、入居が遅れると一時的に住む場所がなくなってしまう「家なき子」状態になる可能性があります。

- 引越し業者の手配: 引越し業者を予約していた場合、日程の変更が必要になります。特に繁忙期(3月〜4月)は再予約が難しかったり、キャンセル料が発生したりすることもあります。

- ライフラインの契約: 電気・ガス・水道・インターネットなどの開始手続きも、すべてやり直しになります。

契約書には、通常、工事の遅延による入居日の変更について記載があります。「工事の遅延により引き渡しが遅れる場合があり、それによって生じた損害は貸主が責任を負わない」といった内容の条項が含まれていることが一般的です。

そのため、新築物件への入居を計画する際は、工事が遅れる可能性も念頭に置き、スケジュールに余裕を持たせておくことが重要です。現在の住まいの解約通知は、新しい物件の引き渡し日が確定してから行う、引越し業者の予約は仮押さえにしておくなど、リスク管理を徹底する必要があります。

⑤ 新築特有の匂いやシックハウス症候群の懸念

新築物件のドアを開けたときに感じる、新しい建材や接着剤の匂い。これを「新築のいい香り」と感じる人もいますが、敏感な人にとっては不快な刺激臭となることがあります。

さらに、この匂いの原因となるのが、建材や家具、接着剤などから放散されるホルムアルデヒドをはじめとする揮発性有機化合物(VOC)です。これらの化学物質が原因で、めまい、吐き気、頭痛、目や喉の痛みといった健康被害が引き起こされることがあり、これをシックハウス症候群と呼びます。

現在では建築基準法が改正され、シックハウス対策が義務化されています。具体的には、ホルムアルデヒドの発散量が少ない建材(F☆☆☆☆(フォースター)等級のもの)の使用や、24時間換気システムの設置が義務付けられています。参照:国土交通省 建築基準法に基づくシックハウス対策について

このため、現在の新築物件で重篤なシックハウス症候群を発症するリスクは大幅に低減されています。しかし、化学物質に対する感受性は個人差が非常に大きいため、アレルギー体質の人や化学物質に敏感な人は、注意が必要です。

対策としては、入居後しばらくは意識的に窓を開けて換気を徹底することが最も効果的です。24時間換気システムは常に作動させておきましょう。家具を新調する場合も、同様に化学物質を放散する可能性があるため、注意が必要です。匂いが気になる、体調に不安があるという方は、事前に不動産会社に使用されている建材の等級などを確認してみるのも一つの方法です。

⑥ 周辺環境がまだ整っていない可能性がある

新築物件が建てられる場所は、必ずしも昔からある住宅街とは限りません。特に、大規模なマンションやアパートが建設される場合、それは新しく開発されたエリアである可能性があります。

このような場所では、建物自体は最新で立派でも、生活に不可欠な周辺環境がまだ十分に整っていないケースがあります。

- 商業施設: 最寄りのスーパーやコンビニが遠かったり、品揃えが少なかったりすることがあります。日々の買い物が不便だと、生活の質は大きく下がってしまいます。

- インフラ: 建物周辺の道路がまだ舗装されていなかったり、街灯が少なくて夜道が暗かったりする可能性があります。また、近隣で他の建物の建設工事が続いており、日中の騒音や工事車両の通行に悩まされることも考えられます。

- 公共施設・医療機関: 学校や公園、郵便局、病院といった施設が近くにない場合もあります。特に、小さなお子様がいる家庭や、定期的に通院が必要な方にとっては重要なチェックポイントです。

これらの情報は、地図やインターネットの情報だけでは完全に把握することはできません。契約を決める前に、必ず自分の足で現地を訪れ、曜日や時間帯を変えて何度か歩いてみることが極めて重要です。駅からの実際の道のり、坂の有無、夜の雰囲気、騒音のレベルなど、五感を使って周辺環境を徹底的にチェックしましょう。そうすることで、入居後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぐことができます。

新築賃貸物件の賢い探し方4ステップ

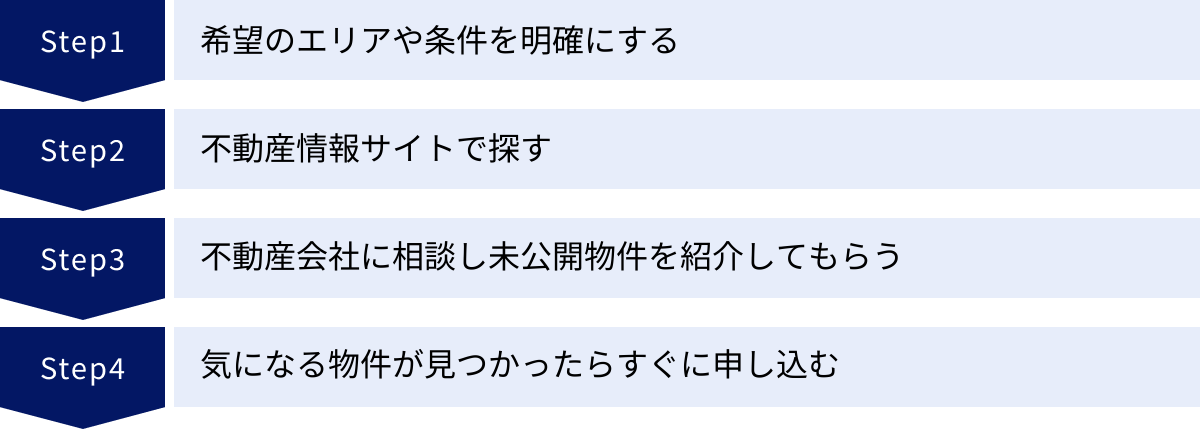

競争率が高く、情報が出回るとすぐに埋まってしまう新築賃貸物件。理想の住まいを手に入れるためには、行き当たりばったりで探すのではなく、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、物件探しを効率的に進め、成功確率を高めるための具体的な4つのステップを解説します。この流れに沿って行動することで、ライバルに一歩差をつけることができるでしょう。

① 希望のエリアや条件を明確にする

物件探しを始める前に、まず最初に行うべき最も重要なステップが、「自分たちがどんな家に住みたいのか」という希望条件を具体的に整理し、優先順位をつけることです。この軸がぶれていると、膨大な物件情報の中から適切なものを選び出すことができず、時間だけが過ぎていってしまいます。

以下の項目について、自分や家族の希望を紙に書き出してみましょう。

- エリア・沿線: 通勤・通学先へのアクセスを考慮し、どの沿線のどの駅周辺に住みたいかを決めます。「〇〇駅から徒歩10分以内」など、具体的な範囲を設定するとより探しやすくなります。複数の候補エリアを挙げておくのも良い方法です。

- 家賃: 毎月の支払いが滞らないよう、無理のない予算を設定します。一般的に「手取り月収の3分の1以内」が目安とされます。家賃だけでなく、管理費や共益費を含めた「総支払額」で考えることが重要です。上限額を明確に決めておきましょう。

- 間取り・広さ: 一人暮ら しなら1Kや1DK、カップルなら1LDKや2DK、ファミリーなら2LDK以上など、ライフスタイルに合った間取りを考えます。「〇〇㎡以上」といった広さの希望も明確にしておくと、絞り込みやすくなります。

- 必須の条件(MUST): これだけは絶対に譲れない、という条件をリストアップします。

- 例:「バス・トイレ別」「2階以上」「オートロック」「独立洗面台」「ペット可」など。

- 希望の条件(WANT): あれば嬉しいけれど、なくても妥協できる条件です。

- 例:「システムキッチン」「浴室乾燥機」「宅配ボックス」「南向き」「ウォークインクローゼット」など。

ポイントは、必須条件(MUST)と希望条件(WANT)を明確に区別することです。すべての希望を100%満たす完璧な物件は、なかなか存在しません。いざ物件を比較検討する段階になったとき、「この条件は妥協できるけれど、これは譲れない」という判断基準が明確になっていれば、迷うことなくスピーディーに意思決定ができます。

この最初のステップを丁寧に行うことが、後の物件探し全体の効率と質を大きく左右します。

② 不動産情報サイトで探す

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。現代の物件探しの主流は、SUUMO(スーモ)やLIFULL HOME’S(ライフルホームズ)といった大手不動産情報サイトの活用です。これらのサイトは情報量が豊富で、自宅にいながら手軽に物件を探せる最大の武器となります。

新築物件を効率的に探すための、サイト活用のポイントは以下の通りです。

- 「新築」の絞り込み検索: ほとんどのサイトには、物件のこだわり条件として「新築」や「築5年以内」といったチェックボックスがあります。まずはここにチェックを入れて検索することで、対象物件を効率的にリストアップできます。

- 検索条件の保存と新着アラート機能: ①で決めた希望条件(エリア、家賃、間取りなど)を入力して検索し、その検索条件を保存しておきましょう。さらに、「新着物件お知らせメール(アラート)」機能を設定しておくことを強くおすすめします。これを設定しておけば、自分の希望条件に合致する新しい新築物件がサイトに掲載された際に、自動的にメールやアプリの通知で知らせてくれます。競争の激しい新築物件の情報を誰よりも早くキャッチするための必須機能です。

- 複数のサイトを並行して利用する: 不動産情報サイトによって、掲載されている物件が微妙に異なったり、同じ物件でも異なる不動産会社が扱っていたりします。一つのサイトに絞らず、複数の大手サイトを並行してチェックすることで、より多くの情報にアクセスでき、物件の見逃しを防ぐことができます。

- 写真と図面を注意深く見る: 気になる物件が見つかったら、掲載されている写真や間取り図を隅々までチェックします。特に完成前の物件は図面が主な情報源になるため、コンセントの位置、収納の大きさ、窓の向きなどをじっくり確認しましょう。

この段階では、まだ問い合わせをする必要はありません。まずは市場にどのような新築物件が出ているのか、家賃相場はどのくらいなのかといった感覚を掴むための情報収集と割り切り、毎日こまめにサイトをチェックする習慣をつけることが重要です。

③ 不動産会社に直接相談して未公開物件を紹介してもらう

不動産情報サイトでの検索と並行して、ぜひ実践したいのが不動産会社へ直接足を運び、相談するという方法です。これには、サイト検索だけでは得られない大きなメリットがあります。

その最大のメリットは、「未公開物件」や「広告掲載前の最新情報」を紹介してもらえる可能性があることです。

- なぜ未公開物件が存在するのか?

- 広告掲載前の情報: 物件のオーナーから依頼を受けた不動産会社は、物件情報をサイトに掲載するための準備(写真撮影、図面作成など)に時間がかかります。その準備期間中に来店した顧客に、先行して情報を提供することがあります。

- 広告費の削減: 物件によっては、オーナーの意向で大々的に広告を出すことを控えていたり、広告費をかけずに既存の顧客だけで決めたいと考えていたりするケースがあります。

- 限定的な情報公開: 人気が出ることが確実な好条件の物件は、広く公開すると問い合わせが殺到して対応が困難になるため、信頼できる顧客にだけ限定的に紹介することがあります。

不動産会社に直接相談に行く際は、ステップ①で整理した希望条件リストを持参し、「このエリアで新築物件を探しています。まだサイトに出ていない情報があればぜひ教えてほしい」と具体的に伝えましょう。熱意が伝われば、担当者も優先的に情報を回してくれる可能性が高まります。

特に、その地域に古くから根ざしている地元の不動産会社は、大手にはない独自のネットワークや、地主さんとの強い繋がりを持っていることがあります。大手不動産会社の店舗と、地元の不動産会社の両方に相談してみるのがおすすめです。

一度相談して終わりにするのではなく、定期的に連絡を取って「その後、何か情報はありますか?」と確認するなど、担当者と良好な関係を築くことも、良い情報を手に入れるための重要なコツです。

④ 気になる物件が見つかったらすぐに申し込む

情報収集を続け、ついに「これだ!」と思える理想的な新築物件に出会えたら、そこからはスピード勝負です。前述の通り、新築物件の競争率は極めて高いため、迷いは禁物です。

少しでも「良い」と感じたら、躊躇せず、すぐに「申し込み」のアクションを起こしましょう。「他の物件も見てから…」「週末に家族と相談してから…」と考えている間に、他の希望者が申し込みを入れてしまい、チャンスを逃すケースが後を絶ちません。

ここで理解しておくべきなのは、「申し込み」と「契約」は違うということです。

- 申し込み(入居申込): 「この部屋に入居したい」という意思表示をする手続きです。申込書に個人情報や勤務先、年収、連帯保証人の情報などを記入して提出します。これをもって、物件が他の人へ紹介されるのを一時的に止めてもらい(「押さえる」と表現されることもあります)、入居審査が開始されます。

- 契約(賃貸借契約): 入居審査に通過した後、重要事項説明を受け、契約書に署名・捺印し、初期費用を支払う手続きです。これが完了して、初めて法的な効力が発生します。

重要なのは、申し込みをした段階では、まだキャンセルが可能であるという点です(ただし、安易なキャンセルは不動産会社に迷惑をかけるため避けるべきです)。もし他にさらに良い物件が見つかったり、審査後に考えが変わったりした場合は、契約前であればペナルティなしでキャンセルできるのが一般的です。

したがって、新築物件探しにおいては、「まずは申し込んで、審査をしてもらっている間に最終判断をする」というくらいのスピード感が求められます。この瞬時の判断ができるように、事前に家族と希望条件をすり合わせておくことや、申し込みに必要な書類(身分証明書、収入証明書など)をあらかじめ準備しておくことが、成功の鍵を握ります。

新築賃貸を探す際のポイントとコツ

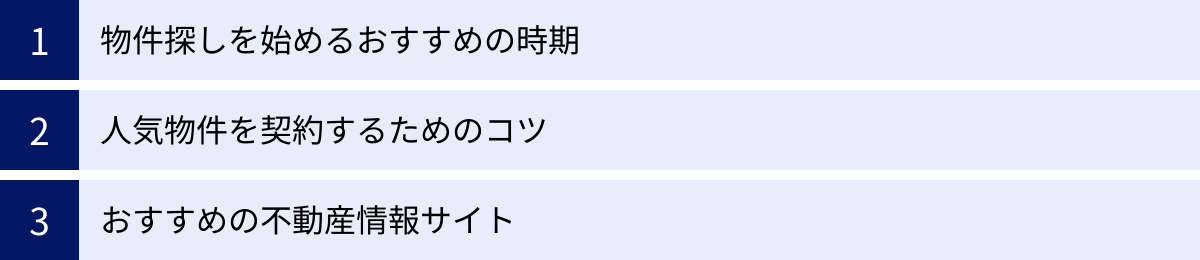

戦略的な4ステップに加えて、いくつかのポイントとコツを押さえておくことで、新築賃貸物件探しの成功率をさらに高めることができます。物件情報が出やすい時期や、人気物件をライバルより先に確保するための具体的なテクニック、そして信頼できる不動産情報サイトの特徴について解説します。

物件探しを始めるおすすめの時期

やみくもに探し始めるのではなく、新築物件の情報が出やすいタイミングを狙って活動を開始することが、効率的な物件探しの鍵となります。

新築物件の情報が出やすいのは完成の2〜3ヶ月前

新築賃貸物件の入居者募集は、特定の時期に集中する傾向があります。それは、建物の完成予定日から逆算して2〜3ヶ月前です。

建設会社やオーナーは、建物が完成してすぐに満室になることを目指します。完成してから募集を始めていては、空室期間(家賃収入がない期間)が長引いてしまうためです。そこで、工事がある程度進み、間取りや完成時期が確定した段階で、先行して募集を開始するのが一般的です。

例えば、3月末に完成予定の物件であれば、12月下旬から1月にかけて情報が市場に出回り始めます。このタイミングを把握し、自分が引越したい時期の2〜3ヶ月前から、不動産情報サイトのチェックや不動産会社への訪問を本格化させることが、良い物件に出会うための最初のコツです。この時期にアンテナの感度を最大限に高めておきましょう。

1〜3月は不動産の繁忙期

日本の不動産業界には、明確な繁忙期と閑散期が存在します。1月〜3月は、一年で最も物件が動く「繁忙期」です。これは、4月からの新生活(就職、転勤、進学など)に合わせて部屋を探す人が急増するためです。

この時期は、新生活者をターゲットにした新築物件の供給も一年で最も多くなります。たくさんの物件の中から比較検討できるというメリットがある一方で、探しているライバルも非常に多いため、競争は激化します。良い物件は文字通り「瞬殺」されるため、前述の通りスピード感のある行動が不可欠です。

逆に、6月〜8月は「閑散期」とされ、物件の動きが落ち着きます。この時期は新築物件の供給自体は少なくなりますが、探している人も少ないため、じっくりと物件を探せる可能性があります。また、空室を避けたいオーナーが、家賃交渉やフリーレント(一定期間の家賃が無料になるサービス)交渉に比較的応じやすくなるというメリットもあります。

引越しの時期を自分でコントロールできるのであれば、あえて繁忙期を外し、閑散期に新築物件を探してみるというのも一つの戦略です。

人気物件を契約するためのコツ

数少ない優良な新築物件を勝ち取るためには、情報戦を制し、誰よりも早く行動する必要があります。ここでは、そのための具体的なテクニックを紹介します。

情報をいち早くキャッチする

競争に勝つための第一歩は、誰よりも早く情報を手に入れることです。

- 不動産情報サイトのアラート機能をフル活用する: 前述の通り、これは最も基本的かつ重要なテクニックです。SUUMO、LIFULL HOME’Sなどの主要サイトで、希望条件に「新築」を加えてアラート登録を済ませましょう。通知が来たら、すぐに内容を確認する習慣をつけてください。

- 不動産会社のメルマガやSNSをフォローする: 地域の不動産会社の中には、メールマガジンやLINE、X(旧Twitter)などで最新の物件情報を発信しているところがあります。サイトに掲載する前の「先行情報」として流れることもあるため、希望エリアの不動産会社のSNSアカウントなどはフォローしておくと良いでしょう。

- 不動産会社に「熱意」を伝えておく: 不動産会社に直接相談する際に、ただ条件を伝えるだけでなく、「良い物件が出たら絶対に決めたいので、一番に連絡をください!」という熱意を伝えておくことも意外と効果的です。担当者も人間なので、「本気度の高いお客さん」を優先して情報を回したいと考えるものです。

これらの地道な活動が、ライバルとの情報格差を生み出します。

申し込みの準備を事前に済ませておく

「これだ!」という物件に出会ったとき、即座に申し込み手続きに移れるかどうかで明暗が分かれます。申し込みが他の人と同時に複数入った場合、書類に不備がなく、スムーズに手続きを進められる人が優先される傾向があります。

そのため、物件を探し始めると同時に、申し込みに必要なものを準備しておくことが非常に重要です。

- 必要書類の準備:

- 身分証明書: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのコピー

- 収入証明書: 源泉徴収票、確定申告書の控え、課税証明書、直近数ヶ月分の給与明細などのコピー(物件によって必要なものが異なります)

- 在籍証明書: 会社員の場合、健康保険証のコピーで代用できることが多いです。

- 住民票: 契約時に必要になることが多いですが、事前に準備しておくとスムーズです。

- 連帯保証人の情報を確認: 連帯保証人が必要な場合、その人の「氏名」「住所」「生年月日」「連絡先」「勤務先」「年収」といった情報が申込書に必要になります。事前に連帯保証人になってくれる人(一般的には親族)にお願いし、これらの情報を正確に聞いておきましょう。快く引き受けてもらえるか、意思確認をしておくことも大切です。

- 初期費用の準備: 契約時には家賃の5〜6ヶ月分程度の初期費用が必要になります。すぐに支払えるように、資金の準備もしておきましょう。

これらの準備が整っていれば、良い物件が見つかった際に迷うことなく申し込み手続きに進むことができます。この「準備力」が、人気物件を契約するための最大の武器となります。

おすすめの不動産情報サイト

新築物件を探す上で欠かせないのが不動産情報サイトです。それぞれに特徴があるため、複数のサイトを使い分けるのがおすすめです。ここでは、代表的な4つのサイトの特徴を解説します。

SUUMO(スーモ)

株式会社リクルートが運営する、業界最大級の不動産情報サイトです。掲載物件数が非常に多く、地方から都心まで幅広いエリアをカバーしているのが最大の強みです。新築物件の特集ページも充実しており、検索機能も直感的で使いやすいと評判です。豊富な写真やパノラマ画像で、室内の様子をイメージしやすい物件が多いのも特徴です。まずはSUUMOで探し始める、という人も多いでしょう。

参照:SUUMO公式サイト

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

株式会社LIFULLが運営する大手サイトです。SUUMOと並ぶ豊富な物件数を誇ります。「見える!不動産経営」で物件の想定家賃収入や利回りを表示したり、「住まいの窓口」で専門家に無料相談できたりと、独自のサービスが充実しているのが特徴です。また、「新築・築浅物件特集」など、テーマ別の物件探しがしやすい構成になっています。物件の問い合わせをした不動産会社の評判を口コミで確認できる機能も便利です。

参照:LIFULL HOME’S公式サイト

at home(アットホーム)

アットホーム株式会社が運営する、不動産情報サイトの老舗です。全国の不動産店ネットワークに強みを持ち、特に地域に密着した不動産会社が扱う物件情報が豊富とされています。大手サイトには掲載されていない、地元の優良な新築物件が見つかる可能性があります。写真だけでなく動画で物件を紹介する「アットホーム動画」など、多角的な情報提供も行っています。

参照:at home公式サイト

CHINTAIネット

株式会社CHINTAIが運営する賃貸専門のサイトです。「Woman.CHINTAI」など、女性の一人暮らし向けの物件探しに特化したコンテンツが充実しているのが特徴です。セキュリティ面を重視したい女性にとって、使いやすいサイトと言えるでしょう。また、敷金・礼金ゼロの物件特集や、独自のキャンペーンを行っていることもあります。

参照:CHINTAIネット公式サイト

これらのサイトをブックマークし、アラート機能を設定して毎日チェックすることが、理想の新築物件への近道です。

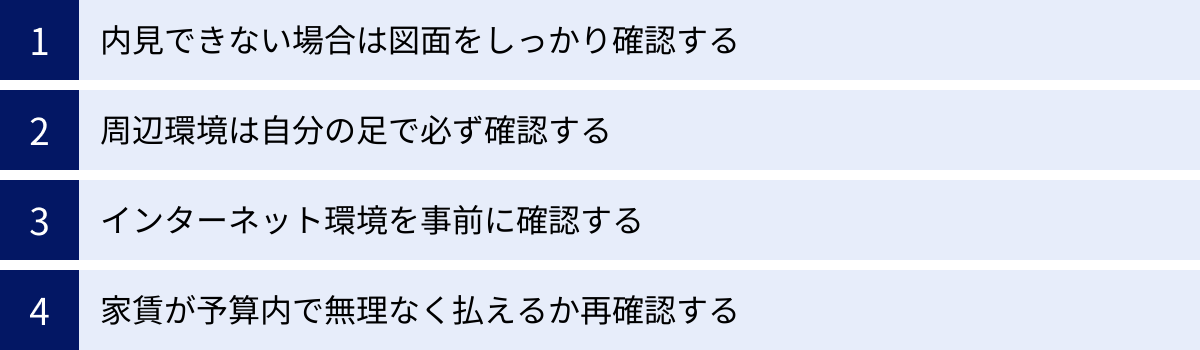

新築賃貸を契約する前の注意点

理想の新築物件を見つけ、申し込みを済ませて入居審査にも通過した。いよいよ契約という最終段階ですが、ここで気を抜いてはいけません。特に、完成前の物件は実際の部屋を確認できないため、契約前に最終チェックすべき項目がいくつかあります。ここでしっかりと確認を怠ると、入居後に「思っていたのと違う…」という後悔に繋がりかねません。後悔のない新生活をスタートさせるために、契約前の最終確認事項を徹底しましょう。

内見できない場合は図面をしっかり確認する

完成前の新築物件では内見ができないため、契約の判断材料はほぼ「図面(間取り図)」に限られます。この図面から、いかに多くの情報を読み取り、具体的な生活をシミュレーションできるかが重要になります。メジャーを片手に、以下のポイントを徹底的にチェックしましょう。

家具・家電の配置に必要な寸法を測る

図面に記載されている「帖数(じょうすう)」は、部屋のおおよその広さを示す目安にはなりますが、それだけでは不十分です。重要なのは、実際に家具を置けるスペースの「壁から壁までの距離」です。

- 大型家具・家電の設置場所: 冷蔵庫、洗濯機、ベッド、ソファ、テレビ台など、手持ちの、あるいは購入予定の大型家具・家電のサイズをあらかじめ測っておき、図面上のスペースに収まるかを確認します。特に、冷蔵庫置き場と洗濯機パンの幅・奥行き・高さは必須のチェック項目です。

- 搬入経路の確認: 家具だけでなく、その家具を部屋まで運び込めるかも重要です。玄関ドアの幅と高さ、廊下の幅、室内のドアの幅などを図面から確認し、大型家具が通れるかシミュレーションしておきましょう。

- 生活動線の確保: 家具を配置した後に、人がスムーズに移動できるスペース(動線)が確保されているかを確認します。クローゼットや部屋のドアを開閉する際に、家具と干渉しないかも重要なポイントです。図面に家具の配置を書き込んでみると、イメージが湧きやすくなります。

- 窓や梁の位置: 窓の高さや大きさ、天井から出っ張っている梁(はり)の位置も確認が必要です。窓の前に背の高い家具を置くと部屋が暗くなりますし、梁の下に置こうとした棚が入らない、ということもあり得ます。

コンセントやテレビアンテナ端子の位置

快適な生活を送る上で、コンセントやテレビアンテナ端子、LANポートの位置は非常に重要です。これらの位置が悪いと、部屋中に延長コードを這わせることになったり、思い通りの場所に家電を置けなかったりします。

- 数と位置の確認: 図面には通常、コンセントや各種端子の位置が記号で示されています。どの壁に、どのくらいの数のコンセントがあるかを確認しましょう。

- 生活のシミュレーション: 「ベッドの枕元でスマートフォンを充電したい」「テレビはこの壁際に置きたい」「デスク周りでPCやモニターの電源を取りたい」など、具体的な生活シーンを思い浮かべ、コンセントの位置が適切かどうかを判断します。特に、掃除機を使う際に、部屋の隅々までコードが届くかどうかもイメージしておくと良いでしょう。

これらの詳細情報は、不動産会社に問い合わせれば、設計図面(設備図)などで確認してもらえる場合が多いです。遠慮せずに確認しましょう。

日当たりや窓からの眺望

日当たりは、部屋の明るさや暖かさ、ひいては生活の快適性を大きく左右します。

- 方角の確認: 図面で窓がどの方角を向いているかを確認します。一般的に、南向きは一日を通して日当たりが良く、東向きは朝日が入り、西向きは西日が強い、北向きは日当たりが安定している、といった特徴があります。

- 周辺の建物との関係: たとえ南向きの窓でも、すぐ目の前に高い建物があれば、日は遮られてしまいます。Googleマップの航空写真やストリートビューを活用して、物件の周辺に日光を遮るような建物がないかを確認しましょう。可能であれば、建設現地の周辺を歩いて、将来的に高い建物が建つ可能性のある空き地などがないかもチェックしておくと万全です。

- 眺望の確認: 窓から何が見えるかも気になるポイントです。隣の建物の壁しか見えないのか、公園の緑が見えるのかで、気分は大きく変わります。これも周辺環境の確認と合わせてチェックしておきたい項目です。

周辺環境は自分の足で必ず確認する

図面から得られる情報には限界があります。契約を決める前の最終段階で、必ず一度は建設現地の周辺を自分の足で歩いて確認してください。 これは、新築物件選びで最も重要なプロセスの一つと言っても過言ではありません。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 昼と夜、平日と休日で雰囲気を比較する: 街の雰囲気は、時間帯や曜日によって全く異なる表情を見せます。

- 昼間: 周辺の交通量、人通り、騒音(近隣の工場や学校、工事現場など)のレベルを確認します。

- 夜間: 街灯の数や明るさ、駅からの帰り道が安全かどうかをチェックします。特に女性は、暗くて人通りの少ない道がないか、入念に確認しましょう。

- 平日と休日: 平日は静かでも、休日は近くの公園や商業施設に人が集まって騒がしくなる、といったケースもあります。

- 最寄り駅からの道のりを実際に歩く: 不動産広告の「駅徒歩〇分」という表示は、80mを1分として計算した理論値であり、信号待ちや坂道は考慮されていません。実際に歩いてみて、体感的な距離や、坂道の有無、歩道の広さなどを確認しましょう。

- 生活利便施設のチェック: スーパー、コンビニ、ドラッグストア、郵便局、銀行、病院など、日常生活で利用する施設がどこにあるか、品揃えや営業時間はどうかなどを確認します。実際にスーパーに入ってみて、価格帯が自分に合っているかを見るのも重要です。

この「足で稼ぐ」情報が、入居後の生活の満足度を大きく左右します。

インターネット環境を事前に確認する

現代生活に不可欠なインターネット。新築物件では設備が整っていることが多いですが、念のため契約前に詳細を確認しておきましょう。

- 回線の種類: 建物に導入されている回線が、高速な「光回線」なのかどうかを確認します。

- 利用料金: 「インターネット無料」と謳われている物件も増えています。この場合、月々の通信費を節約できる大きなメリットになります。無料でない場合は、月額いくらかかるのか、プロバイダは指定されているのかを確認します。

- 開通工事の要否: 入居後すぐに使える状態になっているのか、それとも自分で別途申し込みや開通工事の手配が必要なのかを確認しておきましょう。

テレワークやオンラインゲーム、動画配信サービスの利用など、高速で安定した通信環境を重視する人は、特に念入りにチェックが必要です。

家賃が予算内で無理なく払えるか再確認する

最後に、最も基本的なことですが、毎月の支払いが本当に無理なく続けられるかどうかを冷静に再確認しましょう。 新築物件の魅力に惹かれ、少し背伸びした家賃の物件を選んでしまうと、後々の生活が苦しくなってしまいます。

- 総支払額で計算する: 確認すべきは家賃だけではありません。「家賃+管理費・共益費+その他費用(町内会費、24時間サポート料など)」を合計した「総支払額」が、毎月の固定費となります。

- 収入とのバランス: 一般的な目安である「手取り月収の3分の1」に収まっているか、再度計算してみましょう。

- 将来のシミュレーション: 今は支払えても、将来的に収入が変動する可能性や、大きな出費が予想されることはないか、長期的な視点で考えます。

一度契約を結ぶと、簡単には解約できません。契約書にサインする前に、もう一度自分の資金計画と照らし合わせ、「この家賃なら、貯金や趣味にもお金を使いながら、安心して暮らし続けられる」と確信できるかどうか、自問自答してみることが大切です。

新築賃貸に関するよくある質問

新築賃貸物件を探していると、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。ここでは、多くの人が抱きがちな質問とその回答をまとめました。これらの知識は、物件選びや契約の際の不安を解消し、より納得のいく判断を下すための助けとなるでしょう。

なぜ新築の賃貸物件が建てられるの?

マイホームとして分譲されるのではなく、なぜ「賃貸」として新築物件が建てられるのか、不思議に思う方もいるかもしれません。これには、主に土地を所有しているオーナー(大家さん)側の事情が関係しています。

- 土地活用の手段として: 使っていない土地を所有している場合、固定資産税が毎年かかります。その土地にアパートやマンションを建てて賃貸経営を始めれば、税金の負担を軽減しながら、家賃収入という安定した収益を得ることができます。これは、オーナーにとって有効な資産活用方法の一つです。

- 相続税対策として: 現金や更地のままで財産を相続するよりも、その土地に賃貸物件を建てて「貸家建付地」として評価されると、相続税の評価額が低くなるという税制上のメリットがあります。このため、将来の相続を見据えて賃貸物件を建設するオーナーは少なくありません。

- 高い入居需要: そして何より、入居者側からの「新築物件に住みたい」という強い需要があることが、新築賃貸が建てられ続ける最大の理由です。新築であれば、多少家賃が高くても入居者が集まりやすく、長期的に安定した経営が見込めます。特に、好立地であればその傾向は顕著です。

このように、オーナー側の経営戦略と、入居者側の高いニーズが合致することで、市場には常に新しい新築賃貸物件が供給され続けているのです。

新築物件の初期費用はどれくらい?

新築物件の契約時に必要となる初期費用は、中古物件よりも高くなる傾向があります。具体的な内訳と目安は以下の通りです。

| 項目 | 目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃の1〜2ヶ月分 | 家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てられる保証金。 |

| 礼金 | 家賃の1〜2ヶ月分 | 大家さんへのお礼金。新築は2ヶ月に設定されることが多い。 |

| 仲介手数料 | 家賃の0.5〜1ヶ月分+消費税 | 物件を仲介した不動産会社に支払う手数料。 |

| 前家賃 | 入居する月の家賃 | 月の途中から入居する場合は日割り計算されることが多い。 |

| 日割り家賃 | 月の途中から入居する場合のその月の日割り分家賃 | |

| 火災保険料 | 1.5万円〜2万円程度(2年契約) | 火事や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 |

| 鍵交換費用 | 1.5万円〜2.5万円程度 | 新築の場合は不要なことが多いが、念のため確認が必要。 |

| 保証会社利用料 | 家賃の0.5〜1ヶ月分、または初回総賃料の50%程度 | 連帯保証人がいない場合や、必須の場合に利用する保証会社の費用。 |

これらの項目を合計すると、新築物件の初期費用は、おおよそ家賃の5〜7ヶ月分が目安となります。特に、中古物件では「礼金0」や「礼金1ヶ月」が多いのに対し、新築では「礼金2ヶ月」が珍しくないため、その分初期費用が膨らみます。例えば家賃10万円の物件であれば、50万円から70万円程度のまとまった資金が必要になる計算です。事前にしっかりと資金計画を立てておくことが重要です。

「新築未入居」や「新築同様」とはどういう意味?

物件情報を見ていると、「新築未入居」や「新築同様」といった、新築に似た表現を目にすることがあります。これらは「新築」とは異なる意味を持つため、違いを正しく理解しておく必要があります。

- 新築未入居: これは、「建物の完成から1年以上が経過しているが、まだ誰も入居したことがない物件」を指す言葉です。法的な定義(完成後1年未満)から外れてしまったため「新築」とは表示できませんが、室内は新品同様の状態です。何らかの理由で借り手が見つからないまま1年が過ぎた物件などがこれに該当します。新築とほぼ同じクオリティを、少し安い家賃で享受できる可能性がある「掘り出し物」ですが、物件数は非常に稀です。

- 新築同様: こちらは法的な定義のない、広告上の表現です。「新築」ではありません。一般的には、大規模なリフォームやリノベーションを行い、内装や設備が新品同然にきれいになっている中古物件に対して使われることが多いです。築年数は古くても、室内は新築のように美しいというメリットがあります。ただし、「同様」の基準は曖昧なため、必ず自分の目で物件の状態を確認することが重要です。「新築」という言葉に惑わされず、築年数や建物の基本性能(耐震性など)もしっかりチェックしましょう。

新築物件は値引き交渉できる?

家賃や初期費用の交渉は、賃貸契約における一般的なテクニックの一つですが、新築物件に関しては、値引き交渉は非常に難しいと考えるのが現実的です。

その理由は、以下の通りです。

- 需要が高く、競争が激しい: 新築物件は人気が高く、借り手はすぐに見つかります。オーナー側は交渉に応じなくても入居者が決まるため、わざわざ家賃を下げる必要がありません。

- 他の入居者との公平性: 同じ物件に同じタイミングで入居する他の契約者との不公平感を生むため、特定の部屋だけ家賃を下げることは通常行われません。

- 収益計画: オーナーは、建築コストを回収し、将来にわたって安定した収益を得るための事業計画に基づいて家賃を設定しています。この計画を崩すような値引きには応じにくいのが実情です。

ただし、可能性がゼロというわけではありません。以下のような特定の条件下では、交渉の余地が生まれることもあります。

- 不動産の閑散期(6月〜8月)に募集されている場合

- 完成後、長期間にわたって複数の部屋が空室のまま残っている場合

- 最上階の角部屋など、他の部屋より家賃が高く設定されている部屋

もし交渉を試みるのであれば、家賃そのものの値引きよりも、「礼金を1ヶ月分にしてもらえないか」「フリーレント(最初の1ヶ月分の家賃を無料に)をつけてもらえないか」といった、初期費用に関する交渉の方が、比較的応じてもらえる可能性があります。ダメ元で、丁寧にお願いしてみる価値はあるかもしれません。

まとめ:メリット・デメリットを理解して理想の新築物件を見つけよう

この記事では、新築賃貸物件の定義から、具体的なメリット・デメリット、そして競争を勝ち抜くための賢い探し方や契約前の注意点まで、あらゆる角度から詳しく解説してきました。

改めて、新築賃貸の魅力を振り返ってみましょう。

最大のメリットは、最新の設備が整った、誰も使っていない真新しい空間で新生活をスタートできることです。高いセキュリティ性能や優れた断熱性・気密性がもたらす安心で快適な暮らし、そして何より「自分が最初の入居者である」という心理的な満足感は、何物にも代えがたい価値があります。

一方で、無視できないデメリットも存在します。

周辺相場よりも高い家賃や初期費用、市場に出回る物件数の少なさとそれに伴う高い競争率は、新築物件を選ぶ上での大きなハードルとなります。また、完成前に契約することが多いため、内見ができずに図面だけで判断しなければならないリスクや、工事の遅延、シックハウス症候群といった新築特有の懸念点も理解しておく必要があります。

重要なのは、これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、自分自身のライフスタイル、価値観、そして予算と照らし合わせて、新築賃貸が本当に自分にとって最適な選択なのかを冷静に判断することです。

もしあなたが「費用は多少かかっても、清潔で快適、そして安心できる住環境を最優先したい」と考えるのであれば、新築賃貸は最高の選択肢となるでしょう。その際は、本記事で紹介した「賢い探し方4ステップ」や「人気物件を契約するためのコツ」を実践し、情報戦を制して理想の物件を掴み取ってください。

物件探しは、新しい未来の暮らしをデザインする、エキサイティングなプロセスです。この記事で得た知識を武器に、後悔のない、満足のいく住まい選びを実現されることを心から願っています。