賃貸物件に住み続けるために避けて通れないのが「契約更新」です。多くの賃貸借契約は2年ごとに満了を迎え、その都度、更新手続きが必要になります。しかし、「更新の案内はいつ来るの?」「更新料ってどのくらいかかるの?」「どんな書類が必要?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

契約更新は、これまでの住まいで快適な生活を継続するための重要な手続きです。流れや必要な費用、書類を事前に理解しておくことで、いざという時に慌てず、スムーズに対応できます。万が一、手続きを忘れてしまったり、費用が払えなかったりすると、現在の住まいを失うリスクにも繋がりかねません。

この記事では、賃貸の契約更新について、その基本的な知識から具体的な手続きの流れ、必要書類、費用の内訳と相場、さらには更新しない場合(退去)の手続きや、よくある質問まで、網羅的に詳しく解説します。これから契約更新を控えている方はもちろん、将来のために知っておきたい方も、ぜひ参考にしてください。

目次

賃貸の契約更新とは

賃貸物件の契約更新とは、定められた契約期間が満了した後も、引き続きその物件に住み続けるために、貸主(大家さんや管理会社)と借主(入居者)との間で賃貸借契約を延長する手続きのことを指します。日本の多くの賃貸物件では、契約期間を2年間とする「普通借家契約」が一般的であり、この期間が終了する際に更新手続きが発生します。

この手続きは、単に住み続ける意思を示すだけでなく、貸主と借主が双方の状況を確認し、合意の上で新たな契約条件を定める重要な機会でもあります。なぜ更新が必要なのか、そしてどのような種類があるのかを理解することが、円滑な手続きの第一歩です。

契約更新の2つの種類

賃貸借契約の更新方法には、大きく分けて「合意更新」と「法定更新」の2種類が存在します。それぞれ性質が異なり、どちらに該当するかによって手続きやその後の契約内容が変わってくるため、違いを正確に理解しておくことが重要です。

合意更新

合意更新とは、貸主と借主の双方が契約内容に合意した上で行われる、最も一般的で標準的な更新方法です。契約期間が満了する数ヶ月前に、貸主(または管理会社)から借主へ「契約更新のご案内」といった通知が届き、手続きが始まります。

この通知には、更新後の家賃や管理費、更新料の金額、新たな契約期間などが明記されています。借主は、その内容を確認し、更新に同意する場合は、署名・捺印した「賃貸借契約更新合意書」などの書類を提出し、指定された更新料や諸費用を支払います。

合意更新のメリットは、貸主と借主の双方が納得した上で、契約内容を明確にできる点にあります。例えば、更新のタイミングで何らかのルール変更(ペット飼育に関する特約の追加など)があった場合でも、書面で確認し合意することで、後のトラブルを防げます。また、契約期間が新たに設定されるため(通常は再び2年間)、貸主・借主ともに安定した契約関係を継続できるという安心感があります。

手続きの流れは以下の通りです。

- 貸主から更新の意思確認と条件提示の通知が届く。

- 借主は提示された条件を確認し、更新するかどうかを判断する。

- 更新に合意する場合、指定された書類(更新合意書など)に署名・捺印して返送する。

- 指定された期日までに更新料や火災保険料などの費用を支払う。

- 貸主側で手続きが完了すると、新しい契約書(または更新合意書の控え)が借主に送付される。

このように、合意更新は双方の積極的な意思表示によって成立する、計画的で明確な更新方法と言えます。

法定更新(自動更新)

法定更新(ほうていこうしん)とは、貸主と借主の間で更新の合意が成立しないまま契約期間が満了した場合や、貸主が更新拒絶の通知を所定の期間内に行わなかった場合に、借地借家法という法律の規定に基づいて、従前と同一の条件で契約が自動的に更新されることを指します。自動更新とも呼ばれます。

法定更新が適用される主なケースは以下の2つです。

- 当事者が期間内に何の意思表示もしなかった場合: 貸主から更新拒絶の通知も、借主から退去の連絡もなく、契約期間が過ぎてしまったケース。

- 貸主からの更新拒絶に「正当事由」がない場合: 貸主が更新を拒絶したい場合、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、その旨を借主に通知しなければなりません。さらに、その拒絶には「正当な事由」(例:貸主自身がその物件に住む必要性が非常に高い、建物の老朽化による建て替えが不可避であるなど)が法律上求められます。この正当事由が認められない場合、貸主が更新を拒絶しても契約は法定更新されます。

法定更新された場合、最も大きな特徴は、更新後の契約が「期間の定めのない契約」になることです。つまり、次の更新時期という概念がなくなります。また、家賃や管理費などの条件は、基本的に更新前と同じものが引き継がれます。

法定更新の場合、更新料の支払い義務については注意が必要です。賃貸借契約書に「法定更新の場合でも更新料を支払う」という趣旨の特約が明記されていれば、支払い義務が発生する可能性があります。しかし、そのような特約がない限り、法定更新においては更新料の支払い義務は発生しないと解釈されるのが一般的です。

ただし、法定更新は借主にとって必ずしも有利なことばかりではありません。貸主とのコミュニケーションが不足した結果として法定更新に至った場合、両者の信頼関係が損なわれる可能性があります。また、「期間の定めのない契約」になると、貸主側は「正当事由」があればいつでも解約の申し入れが可能になり(申し入れから6ヶ月後に契約終了)、借主側はいつでも解約を申し入れることが可能になります(申し入れから3ヶ月後に契約終了)。計画的な生活設計を立てる上では、合意更新によって契約期間を明確にしておく方が望ましいと言えるでしょう。

なぜ契約更新が必要なのか

そもそも、なぜ一度契約したにもかかわらず、定期的に「更新」という手続きが必要なのでしょうか。その理由は、貸主と借主双方の利益と権利を守り、安定した賃貸関係を維持するために重要な役割を果たしているからです。

第一に、日本の多くの賃貸契約が「期間の定めのある契約」であることが根底にあります。契約期間を設けることで、貸主は一定期間の安定した家賃収入を見込むことができ、事業計画を立てやすくなります。一方で借主も、その期間中は不当に退去を求められることなく、安心して居住する権利が保障されます。この定められた期間が満了するにあたり、関係を継続するかどうかを双方で確認するのが更新手続きの目的です。

第二に、貸主にとっては、入居者の状況を再確認する機会となります。入居当初から勤務先や収入、家族構成などが変わっている可能性もあります。特に、連帯保証人を立てている契約の場合、保証人の状況(支払い能力など)を確認し直す意味合いもあります。これにより、貸主は家賃滞納などのリスクを再評価し、安心して物件を貸し続けることができます。

第三に、借主にとっては、住み続ける権利を明確にするという重要な意味があります。合意更新を通じて新しい契約書を交わすことで、「次の2年間もここに住むことができる」という権利が法的に確定します。また、更新時に提示される書類によって、家賃や管理費、物件の利用ルールなどに変更がないかを改めて確認できます。もし不明な点や納得できない点があれば、このタイミングで質問・交渉することも可能です。

さらに、更新手続きは、貸主と借主のコミュニケーションを促し、良好な関係を維持する役割も担っています。定期的に連絡を取り合い、お互いの意思を確認することで、ささいな認識のズレから生じる将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

このように、賃貸の契約更新は単なる事務的な手続きではなく、貸主と借主が互いの権利と義務を確認し、信頼関係に基づいた安定した賃貸借関係を継続していくために不可欠なプロセスなのです。

契約更新の通知はいつ・どのように届く?

賃貸物件の契約更新が近づくと、大家さんや管理会社から更新に関する案内が届きます。しかし、「いつ頃、どんな方法で連絡が来るのだろう?」と不安に思う方もいるでしょう。ここでは、更新通知の一般的なタイミングや確認方法、万が一連絡が来ない場合の対処法について詳しく解説します。

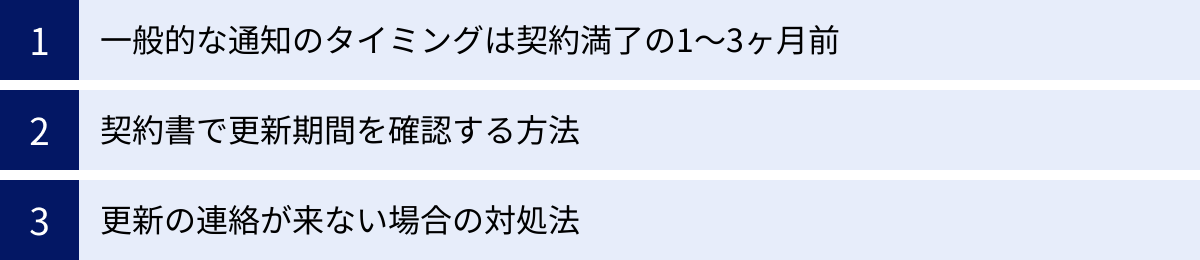

一般的な通知のタイミングは契約満了の1〜3ヶ月前

賃貸契約の更新に関する通知は、契約期間が満了する日の1ヶ月前から3ヶ月前までに届くのが最も一般的です。多くの管理会社や大家さんは、この期間内に借主に対して更新の意思を確認するための書類を郵送します。

このタイミングで通知が送られるのには、貸主と借主双方にとって合理的な理由があります。

- 借主側の理由: 借主にとっては、更新するか、それとも退去して新しい物件を探すかを検討するための十分な時間が必要です。更新する場合には更新料などの費用を準備する必要があり、退去する場合には物件探しや引越しの準備に時間がかかります。1〜3ヶ月程度の猶予があれば、焦らずに次の行動を計画できます。

- 貸主側の理由: 貸主にとっても、借主が退去する場合には、次の入居者を募集するための期間が必要です。原状回復工事やクリーニング、広告掲載などを考えると、少なくとも1ヶ月以上の時間は確保したいのが実情です。早めに借主の意思を確認することで、空室期間を最小限に抑え、安定した家賃収入を維持できます。

なお、法律(借地借家法第26条)では、貸主が契約の更新を拒絶したい場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対してその旨を通知しなければならないと定められています。この期間を過ぎてから更新拒絶の通知をしても、その効力は原則として認められず、後述する「法定更新」が成立する可能性が高くなります。この法律は、借主が突然住まいを失うことがないように保護するための重要な規定です。

通知の方法としては、「賃貸借契約更新のご案内」や「契約更新意思確認書」といったタイトルの書類が郵送で届くケースがほとんどです。トラブル防止の観点から、普通郵便だけでなく、配達記録が残る特定記録郵便や書留で送られてくることもあります。最近では、管理会社によってはメールや専用アプリで通知が来る場合もありますが、最終的には書面でのやり取りが基本となることが多いでしょう。

契約書で更新期間を確認する方法

「自分の契約の満了日はいつだっけ?」と不安になったら、まずは手元にある「賃貸借契約書」を確認しましょう。契約書は、入居時に不動産会社から受け取った重要書類一式の中に保管されているはずです。

契約書の中で確認すべき項目は、主に以下の2つです。

- 「契約期間」または「賃貸借期間」の条項:

この項目には、「令和〇年〇月〇日から令和△年△月△日まで(2年間)」のように、契約の開始日と満了日が明確に記載されています。この満了日が、あなたの契約更新の基準日となります。 - 「契約の更新」に関する条項:

契約書には、通常「更新」というタイトルの条項が設けられています。ここには、更新手続きに関する具体的なルールが記載されています。例えば、「本契約を更新する場合、貸主および借主は、本契約期間満了の〇ヶ月前までに、相手方に対して書面によりその旨を通知するものとする」といった記述があります。この通知期間を確認することで、いつ頃に更新の案内が届くかの目安がわかります。

また、更新料の有無や金額、更新事務手数料についても、この条項や特約事項に記載されていることが多いため、あわせて確認しておきましょう。

もし手元に契約書が見当たらない場合は、焦らずに物件を仲介してくれた不動産会社や、現在の管理会社に連絡して問い合わせてみましょう。契約書のコピーを再発行してもらえたり、契約満了日を教えてもらえたりします。契約内容は非常に重要な情報なので、紛失した場合は早めに連絡を取ることが大切です。

更新の連絡が来ない場合の対処法

契約満了日が1ヶ月後に迫っているにもかかわらず、大家さんや管理会社から何の連絡も来ない場合、不安になるかもしれません。「連絡がないなら、何もしなくていいのかな?」と考えてしまうのは危険です。連絡が来ない場合でも、借主側から主体的に行動を起こすことが重要です。

対処法は以下のステップで進めましょう。

- まずは賃貸借契約書を再確認する:

前述の通り、まずは契約書で「契約期間の満了日」と「更新に関する条項」を正確に確認します。自分の勘違いでまだ通知時期ではなかった、というケースも考えられます。 - 管理会社または大家さんに連絡する:

契約書を確認しても、やはり通知が来るべき時期を過ぎていると判断した場合は、速やかに管理会社や大家さんに連絡を取りましょう。電話で「契約更新の時期が近づいているのですが、お手続きについてお伺いしたいです」と丁寧に問い合わせるのがスムーズです。

連絡が来ない理由としては、単なる事務手続き上の失念や、郵送事故、宛先不明で返送されているといった可能性が考えられます。悪意があるケースは稀で、問い合わせればすぐに対応してくれることがほとんどです。 - 連絡がつかない、または対応してもらえない場合:

万が一、管理会社や大家さんに連絡しても対応がなかったり、連絡がつかなかったりするまま契約満了日を過ぎてしまった場合、契約は「法定更新」されたと見なされる可能性が高いです。法定更新となれば、前述の通り、期間の定めのない契約として住み続けることはできます。

しかし、連絡がない状態を放置するのは絶対に避けるべきです。貸主側が「借主は退去する意思なのだろう」と誤解している可能性もゼロではありません。後のトラブルを防ぎ、良好な関係を維持するためにも、「更新の意思がある」ということを書面(内容証明郵便など)で送付しておくと、より確実な証拠として残ります。

最も重要なのは、「連絡が来ない=更新しなくていい、更新料を払わなくていい」という自己判断をしないことです。契約更新は貸主と借主の双方にとって重要な手続きです。不明な点があれば必ず自分から確認し、問題を未然に防ぐ姿勢が求められます。

【5ステップ】賃貸契約更新の具体的な手続きの流れ

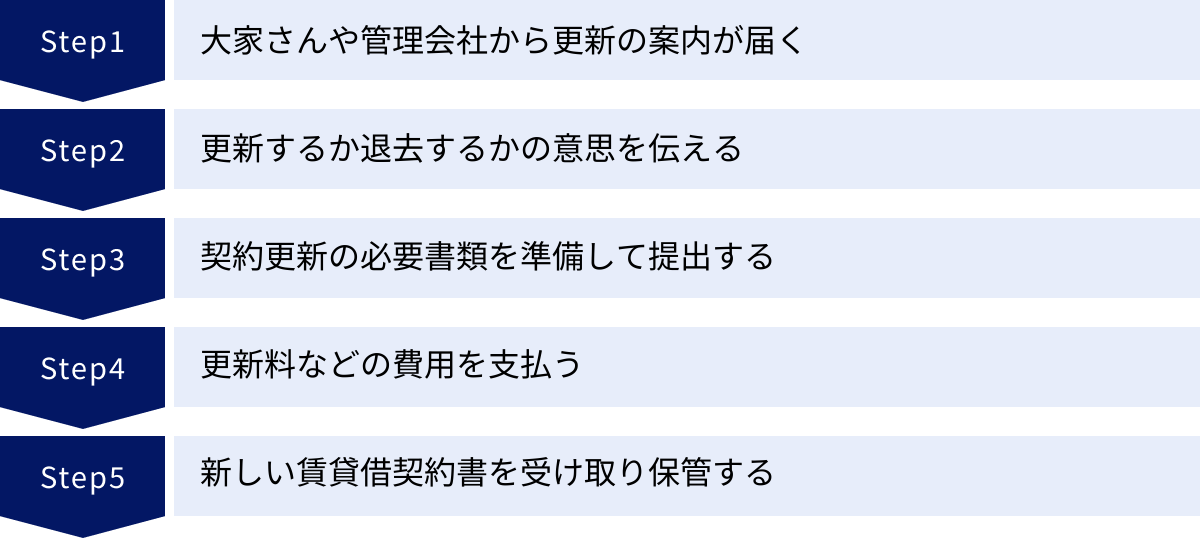

賃貸契約の更新手続きは、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、基本的な流れを理解しておけば、決して難しいものではありません。ここでは、更新の案内が届いてから手続きが完了するまでを、具体的な5つのステップに分けて分かりやすく解説します。

① 大家さんや管理会社から更新の案内が届く

すべての手続きは、大家さんまたは物件の管理会社から「契約更新のご案内」や「更新意思確認書」といった書類が届くことから始まります。前述の通り、この案内は契約期間満了の1ヶ月〜3ヶ月前に郵送で届くのが一般的です。

この書類には、更新後の契約条件や手続きについて、以下のような重要な情報が記載されています。必ず隅々まで目を通しましょう。

- 現在の契約内容: 物件名、部屋番号、現在の家賃・管理費など。

- 更新後の契約内容: 更新後の家賃・管理費(変更がある場合は明記)、新たな契約期間(通常は2年間)。

- 更新に必要な費用: 更新料、更新事務手数料、火災保険料、家賃保証会社の更新料などの具体的な金額と合計額。

- 費用の支払期日と支払方法: 振込先口座や支払期限が指定されています。

- 提出が必要な書類一覧: 更新合意書、身分証明書のコピー、住民票など。

- 書類の返送期日: 更新の意思を伝える書類の提出期限。

この時点で、特に注意して確認すべきは「家賃や管理費に変更がないか」という点です。周辺相場の下落などを理由に、稀に家賃が据え置きではなく値下げされるケースもありますが、逆に近隣の開発などを理由に値上げを打診される可能性もゼロではありません。もし条件に変更がある場合は、その内容に納得できるかを慎重に検討する必要があります。

② 更新するか退去するかの意思を伝える

案内書類の内容を確認したら、次に行うのは「このまま契約を更新して住み続けるか」あるいは「契約満了をもって退去するか」の意思を貸主側に伝えることです。

通常、送られてきた案内書類に「更新する」「退去する」のどちらかにチェックを入れる欄があり、署名・捺印して返送する形式になっています。この意思表示には、書類に記載された「返送期日」が設けられていますので、必ず期限内に対応しましょう。

もし返信が遅れると、貸主側は「退去するのかもしれない」と判断し、次の入居者募集を始めてしまう可能性があります。また、更新の意思があるにもかかわらず連絡を怠ると、事務手続きが滞り、最悪の場合、円滑な更新ができなくなる恐れもあります。

- 更新する場合: 「更新する」にチェックを入れ、必要事項を記入して返送します。この時点で、何か不明な点や交渉したい事項(後述する家賃交渉など)があれば、書類を返送する前に電話などで管理会社に相談してみるのが良いでしょう。

- 退去する場合: 「退去する」にチェックを入れて返送します。これにより、正式な解約の意思表示となります。退去に関する詳しい手続きは後の章で解説します。

このステップは、今後の手続きの方向性を決める非常に重要な分岐点です。自分のライフプランや経済状況などを考慮し、慎重に判断しましょう。

③ 契約更新の必要書類を準備して提出する

更新の意思を伝えたら、次に更新手続きに必要となる各種書類を準備し、提出します。必要な書類は物件や管理会社によって異なりますが、一般的に求められるものは以下の通りです。詳細は次の章で詳しく解説します。

- 賃貸借契約更新合意書(または新しい賃貸借契約書)

- 入居者の身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 入居者の住民票(発行から3ヶ月以内のものなど、条件がある場合が多い)

- 連帯保証人関連の書類(保証人の実印と印鑑証明書など、必要な場合のみ)

- 火災保険の申込書

- 収入証明書(源泉徴収票や確定申告書の写しなど、求められた場合のみ)

これらの書類は、案内状に同封されている返送用封筒を使って、指定された期日までに郵送するのが一般的です。特に住民票や印鑑証明書は、役所で取得する必要があるため、早めに準備を始めることをおすすめします。書類に不備があると手続きが遅れる原因になるため、提出前には記入漏れや必要書類がすべて揃っているかを再度確認しましょう。

④ 更新料などの費用を支払う

書類の提出と並行して、更新にかかる費用を指定された期日までに支払います。費用には、更新料、更新事務手数料、火災保険料、保証会社の更新料などが含まれ、合計すると家賃の2〜3ヶ月分になることも珍しくありません。

支払方法は、ほとんどの場合、管理会社が指定する銀行口座への振込となります。振込手数料は借主負担となるのが一般的です。振込時には、依頼人名が契約者本人であることがわかるように入力しましょう。

支払期日は厳守してください。万が一、期日までに支払いが遅れると、契約違反と見なされる可能性があります。もし支払いが難しい事情がある場合は、放置せずに、正直に管理会社や大家さんに連絡し、支払日を相談することが重要です。無断で滞納すると、信頼関係を損ない、最悪の場合、契約解除の理由となることもあります。

支払いが完了したら、金融機関が発行する振込明細書(ご利用明細)は、新しい契約書を受け取るまで必ず保管しておきましょう。これが支払いを行った証拠となります。

⑤ 新しい賃貸借契約書を受け取り保管する

必要書類の提出と費用の支払いが完了し、貸主側での手続きが終わると、後日、署名・捺印された新しい「賃貸借契約書」または「更新合意書」の控えが借主のもとへ郵送されてきます。これをもって、一連の契約更新手続きはすべて完了となります。

受け取った書類は、内容に間違いがないかを最終確認してください。特に、契約期間、家賃、管理費などの数字が、事前に合意した内容と一致しているかを確認しましょう。

この新しい契約書(または更新合意書)は、次の更新時や、将来退去する際に必要となる非常に重要な書類です。以前の契約書と一緒に、ファイルにまとめるなどして大切に保管しておきましょう。

以上が、賃貸契約更新の基本的な流れです。各ステップで期日を守り、不明な点はすぐに確認することで、誰でもスムーズに手続きを進めることができます。

賃貸の契約更新で必要になる書類一覧

賃貸の契約更新手続きでは、いくつかの書類の提出を求められます。事前に何が必要かを知っておくことで、慌てずに準備を進めることができます。ここでは、更新時に一般的に必要となる書類について、それぞれの役割や注意点を解説します。ただし、物件や管理会社の方針によって必要書類は異なるため、必ず送られてくる案内状で最終確認をしてください。

賃貸借契約更新合意書(または新契約書)

「賃貸借契約更新合意書」は、契約更新における最も中心的な書類です。これは、現在の賃貸借契約を、記載された条件で更新することに貸主と借主の双方が合意したことを証明するものです。場合によっては、「更新合意書」ではなく、初回契約時と同様の形式の「賃貸借契約書」を新たに作成し、取り交わすこともあります。

この書類には、以下の内容が記載されています。

- 対象物件の情報

- 契約者(借主)と貸主の情報

- 更新後の契約期間(例:令和〇年〇月〇日から2年間)

- 更新後の賃料、共益費(管理費)

- 敷金の額(変更がない場合も記載)

- その他、変更された特約事項など

書類が届いたら、特に更新後の賃料や契約期間が、事前の案内と相違ないかを重点的に確認しましょう。内容に問題がなければ、借主本人が署名し、契約時に使用した印鑑と同じ印鑑で捺印します。連帯保証人がいる契約の場合は、保証人の署名・捺印欄も設けられていることがあります。

入居者の身分証明書のコピー

更新時にも、入居者本人の確認のために身分証明書のコピーの提出を求められることが多くあります。これは、契約者が現在もその人物で間違いないか、また住所などに変更がないかを確認する目的があります。

一般的に認められる身分証明書は以下の通りです。

- 運転免許証(表・裏の両面)

- マイナンバーカード(表面のみ)

- 健康保険証(記号・番号・保険者番号をマスキングしたもの)

- パスポート(顔写真と所持人記入欄のページ)

- 在留カード(外国籍の場合)

提出する際は、必ず有効期限内のものであることを確認してください。また、マイナンバーカードを提出する場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されている裏面は不要ですので、誤って送付しないように注意が必要です。プライバシー保護の観点から、健康保険証の保険者番号なども見えないように付箋やテープで隠してからコピーを取るようにしましょう。

入居者の住民票

住民票の提出も、更新時に求められることが多い書類の一つです。これは、契約者が実際にその物件に居住していること、そして現在の正式な住所を公的に証明するために必要となります。

住民票を取得する際には、以下の点に注意が必要です。

- 発行日からの有効期限: 管理会社から「発行後3ヶ月以内のもの」といったように、有効期間が指定されているのが一般的です。案内に記載された条件を確認し、期限内のものを準備しましょう。

- 記載事項: 「世帯全員」のものか、「本人のみ」で良いのか、また「本籍地」や「マイナンバー」の記載が必要かどうかを確認します。特に指定がなければ、プライバシー保護の観点から本籍地とマイナンバーの記載は省略したものを取得するのが無難です。

- 取得場所: 住民票は、住民登録をしている市区町村の役所・役場の窓口、またはマイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機でも取得できます。

役所の窓口は平日の日中しか開いていないことが多いため、仕事などで忙しい方は、余裕を持って準備を始めるか、コンビニ交付サービスを利用するのが便利です。

連帯保証人関連の書類(必要な場合)

入居時に連帯保証人を立てて契約した場合、更新時にも連帯保証人に関する書類の提出を求められることがあります。これは、連帯保証人の保証意思が継続しているか、また支払い能力に変わりがないかなどを確認するためです。

具体的には、以下のような書類が必要になる場合があります。

- 連帯保証人確約書(または保証継続承諾書): 連帯保証人本人が、引き続き保証人となることを承諾する旨を記載し、署名・捺印する書類です。

- 連帯保証人の印鑑証明書: 確約書に押された印鑑が、間違いなく本人の実印であることを証明するための書類です。住民票と同様に、「発行後3ヶ月以内」などの有効期限が定められていることがほとんどです。

- 連帯保証人の収入証明書: 支払い能力を確認するために、源泉徴収票や課税証明書などの提出を求められるケースも稀にあります。

連帯保証人に関する書類は、保証人自身に準備してもらう必要があります。遠方に住んでいる場合は郵送でのやり取りに時間がかかるため、更新の案内が届いたら、なるべく早く連帯保証人に連絡を取り、書類の準備を依頼しましょう。事前に事情を説明し、協力を仰いでおくことがスムーズな手続きの鍵となります。

火災保険の申込書

多くの賃貸契約では、火災保険(家財保険)への加入が義務付けられています。この保険も賃貸契約と同様に2年契約となっていることが多く、契約更新のタイミングで保険も更新手続きが必要になります。

管理会社が指定する保険に加入している場合は、更新案内に火災保険の申込書やパンフレットが同封されてきます。内容を確認し、必要事項を記入して他の書類と一緒に返送します。保険料は、更新料などと一緒に請求されるのが一般的です。

もし自分で選んだ火災保険に加入している場合は、自身で保険会社に連絡し、更新手続きを行う必要があります。手続きが完了したら、更新後の保険証券のコピーなど、保険の加入を証明できる書類を管理会社に提出しましょう。

保険の更新を忘れると、万が一の火災や水漏れ事故の際に補償が受けられず、多額の損害賠償責任を負うことになりかねません。火災保険の更新は絶対に忘れないようにしてください。

契約更新にかかる費用の内訳と相場

賃貸契約の更新時には、まとまった費用が必要になります。事前にどのくらいの費用がかかるのかを把握し、計画的に準備しておくことが大切です。ここでは、更新時にかかる主な費用の内訳と、それぞれの一般的な相場について詳しく解説します。

| 費用項目 | 相場 | 支払先 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 更新料 | 家賃の0.5〜2ヶ月分 | 大家さん | 契約を更新し、住み続けるための謝礼金のような性質の費用。地域差が大きい。 |

| 更新事務手数料 | 家賃の0.25〜0.5ヶ月分(+消費税) | 管理会社 | 契約書の作成や手続きなど、更新事務に対する手数料。 |

| 火災保険料 | 15,000円〜20,000円(2年間) | 保険会社 | 万一の火災や水漏れに備える保険。加入が義務付けられている場合が多い。 |

| 家賃保証会社更新料 | 10,000円〜/年、または総家賃の10〜30% | 保証会社 | 家賃滞納リスクを保証する会社への費用。契約時に利用した場合に必要。 |

更新料

更新料は、賃貸契約を更新する際に、借主から貸主(大家さん)に対して支払われる費用です。これは、法律で定められたものではなく、賃貸借契約に基づく商慣習として広く行われています。その性質は、「契約を更新して住み続けることを認めてもらうための謝礼金」のような意味合いを持つと解釈されています。

更新料の相場は家賃の0.5〜2ヶ月分

更新料の金額は、物件や地域によって大きく異なりますが、一般的な相場は「家賃の0.5ヶ月分〜2ヶ月分」とされています。特に首都圏では「家賃の1ヶ月分」が最も多く見られる設定です。一方で、関西地方などでは更新料の慣習自体があまりなく、設定されていない物件も多く存在します。

例えば、家賃10万円の物件で更新料が1ヶ月分の場合、10万円の更新料が必要になります。この金額は、賃貸借契約書に「契約を更新する場合、借主は貸主に対し、更新料として新賃料の〇ヶ月分を支払うものとする」といった形で明確に記載されています。契約書に記載がないにもかかわらず、更新時に突然請求されることはありません。

更新料がない物件もある?

すべての賃貸物件で更新料が必要なわけではありません。更新料が不要な物件も存在します。

代表的な例が、UR都市機構が管理する「UR賃貸住宅」です。UR賃貸は礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要であることが大きな特徴となっており、初期費用だけでなく、長く住み続ける上での費用負担も軽減されます。

また、民間の賃貸物件でも、空室対策や他の物件との差別化を図るために、大家さんの意向で更新料を「なし」に設定しているケースがあります。特に、入居者を見つけにくいとされる物件や、長く住んでほしいと考える大家さんの物件では、更新料無料をアピールポイントにしていることがあります。

更新料の有無は、入居時の物件選びの重要な判断材料の一つになります。長期的に住むことを考えている場合は、更新料がない物件を選ぶことで、トータルの住居コストを大幅に抑えることができます。

更新事務手数料

更新事務手数料(または更新手数料)は、契約更新の手続きを行う不動産管理会社に対して支払う手数料です。更新料が大家さんへの謝礼金的な意味合いを持つのに対し、こちらは「新しい契約書の作成」や「連帯保証人への連絡」、「入居者情報の確認」といった、更新手続きにかかる事務作業への対価として支払うものです。

更新事務手数料の相場

更新事務手数料の相場は、「家賃の0.25ヶ月分〜0.5ヶ月分(+消費税)」程度が一般的です。例えば、家賃10万円の物件で手数料が0.5ヶ月分の場合、5万円+消費税が必要となります。この費用も、更新料と同様に賃貸借契約書に記載されています。

更新料と更新事務手数料の違い

更新料と更新事務手数料は、しばしば混同されがちですが、その性質と支払先が異なります。

- 更新料:

- 支払先: 大家さん(貸主)

- 目的: 契約を更新し、住み続ける権利を得るための謝礼金的な費用。

- 更新事務手数料:

- 支払先: 不動産管理会社

- 目的: 契約更新に伴う事務手続き(書類作成など)に対する対価。

この違いを理解しておくことが重要です。両方が請求される物件もあれば、更新料のみ、あるいは更新事務手数料のみが請求される物件、どちらも不要な物件など、パターンは様々です。契約書をよく確認し、どの費用が、いくら、誰に対して必要なのかを正確に把握しましょう。

火災保険料(家財保険料)

賃貸物件に入居する際、ほとんどの場合、火災保険(家財保険とも呼ばれます)への加入が契約の条件となっています。この保険は、火災だけでなく、水漏れ(加害者・被害者どちらの立場でも)、盗難、偶発的な事故による家財の損壊などを補償するものです。

この火災保険の契約期間は、賃貸借契約と同じく2年間に設定されていることがほとんどであるため、賃貸契約を更新するのと同時に、火災保険も更新手続きが必要になります。

火災保険料の相場

火災保険料の相場は、補償内容や建物の構造によって異なりますが、2年間の契約で15,000円〜20,000円程度が一般的です。一人暮らし向けのシンプルなプランであればもう少し安く、ファミリー向けで手厚い補償を付けると高くなる傾向があります。

管理会社から指定された保険に加入する場合は、更新案内に申込書が同封されており、保険料も他の費用と一緒に請求されます。もし自分で保険を選んで加入している場合は、別途、保険会社との間で更新手続きと保険料の支払いを行う必要があります。

家賃保証会社の更新料

近年、連帯保証人の代わりに、あるいは連帯保証人に加えて家賃保証会社の利用を必須とする物件が非常に増えています。家賃保証会社は、万が一借主が家賃を滞納した場合に、大家さんに家賃を立て替えて支払ってくれる会社です。

保証会社を利用する場合、初回契約時に保証料(家賃の0.5〜1ヶ月分、または数万円の定額など)を支払いますが、この保証契約も賃貸契約と連動しており、更新時には「保証契約更新料」が発生します。

保証会社更新料の相場

保証会社の更新料は、会社やプランによって様々ですが、主に2つのパターンがあります。

- 定額制: 1年ごとに10,000円前後の更新料がかかるタイプ。

- 割合制: 1年または2年ごとに、月額総賃料の10%〜30%程度の更新料がかかるタイプ。

例えば、家賃10万円、管理費5,000円の物件で、更新料が年間総賃料の10%というプランの場合、「(10万円+5,000円)×12ヶ月×10% = 126,000円」となり、1年ごとに12,600円の更新料が必要、といった計算になります。(※計算方法は保証会社により異なります)

これも契約書や保証委託契約書に記載されている費用なので、初回契約時によく確認しておくことが重要です。保証会社の更新料は、他の費用とは別に、保証会社から直接請求書が届く場合もあります。

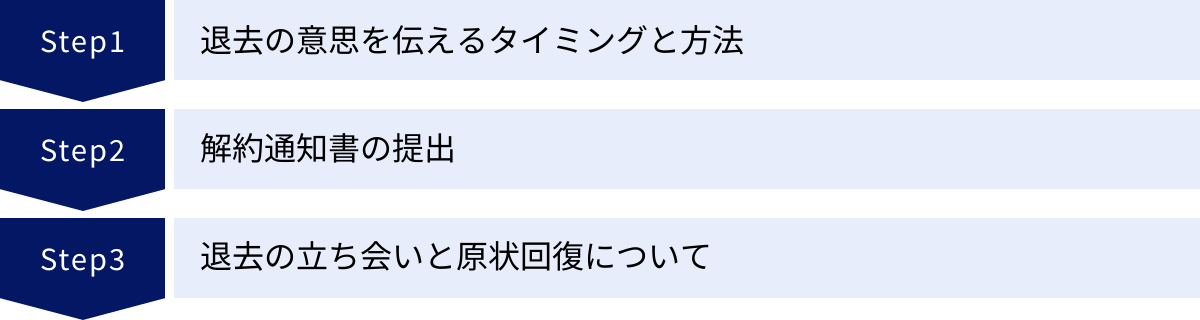

契約更新をしない(退去する)場合の手続き

契約更新のタイミングは、現在の住まいやライフスタイルを見直す良い機会でもあります。転勤や転職、結婚、より良い条件の物件への引越しなどを理由に、契約を更新せずに退去を選ぶこともあるでしょう。その場合の手続きも、更新と同様にルールに沿って進める必要があります。

退去の意思を伝えるタイミングと方法

契約を更新しないことを決めたら、できるだけ早く、かつ契約書で定められた期限までに、大家さんや管理会社に退去の意思を伝える必要があります。

最も重要なのが「解約予告期間」です。賃貸借契約書には、「本契約を解約しようとするときは、借主は少なくとも〇ヶ月前までに、貸主に対して書面をもってその予告をしなければならない」という条項があります。この予告期間は、一般的に「1ヶ月前」と定められているケースがほとんどですが、物件によっては「2ヶ月前」や「3ヶ月前」となっている場合もあります。必ず契約書を確認してください。

例えば、解約予告期間が1ヶ月前で、3月31日に退去したい場合は、2月末日までに解約の申し入れをする必要があります。もし、この予告期間を守らず、3月15日に申し入れをした場合、契約上は4月15日までの家賃が発生してしまうことになります。余計な家賃を支払わずに済むよう、予告期間の遵守は徹底しましょう。

意思を伝える方法は、まず管理会社に電話で一報を入れるのがスムーズです。「契約満了に伴い、退去を考えている」と伝え、具体的な手続きについて指示を仰ぎます。電話連絡だけで完了することはなく、通常は後述する「解約通知書」の提出が求められます。

解約通知書の提出

電話で退去の意思を伝えた後、正式な手続きとして「解約通知書」または「退去届」といった書面を提出します。口頭でのやり取りだけでは「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があるため、書面で証拠を残すことが非常に重要です。

解約通知書のフォーマットは、管理会社が用意している場合が多いです。電話連絡の際に、郵送してもらうか、ウェブサイトからダウンロードできるかなどを確認しましょう。もし決まったフォーマットがない場合は、自分で作成しても問題ありません。

自分で作成する場合、以下の項目を記載します。

- 提出日

- 貸主(大家さんまたは管理会社)の宛名

- 物件名、部屋番号

- 契約者(借主)の氏名、住所、連絡先

- 賃貸借契約の解約を希望する旨

- 退去希望日(明け渡し日)

- 退去理由(任意)

- 敷金の返金先口座情報

記入・捺印した解約通知書を、指定された方法(郵送やFAXなど)で提出します。普通郵便で送るのが不安な場合は、相手に届いたことが確認できる「特定記録郵便」や、手渡しで記録が残る「簡易書留」を利用するとより安心です。

退去の立ち会いと原状回復について

退去日(引越し日)には、部屋の状態を確認するための「退去立ち会い」が行われます。これは、借主と大家さん(または管理会社担当者)が一緒に部屋を回り、傷や汚れの有無、設備の不具合などを確認する作業です。

この立ち会いで焦点となるのが「原状回復」です。原状回復とは、「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。簡単に言うと、「入居者がわざと壊したり、不注意で汚したりした部分を元に戻す」義務のことです。

ここで重要なのは、「通常の使用による損耗」や「経年劣化」は原状回復の対象には含まれないという点です。

- 原状回復の対象となる例(借主負担):

- タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ・臭い

- 壁に開けたネジ穴(下地のボード交換が必要なレベルのもの)

- 飲み物をこぼしたことによるカーペットのシミ

- 結露を放置したことで発生したカビやシミ

- ペットによる柱の傷や壁紙の剥がれ

- 原状回復の対象とならない例(貸主負担):

- 画鋲やピンの穴

- 家具の設置による床のへこみや跡

- 日光による壁紙やフローリングの色あせ

- テレビや冷蔵庫の裏の壁の黒ずみ(電気ヤケ)

この基準については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しており、多くの賃貸契約でこのガイドラインが基準とされています。

立ち会いの結果、借主の負担で修繕が必要な箇所があると判断された場合、その費用は入居時に預けた「敷金」から差し引かれます。修繕費用が敷金を上回った場合は追加で請求され、敷金が余った場合は差額が後日返金されます。

トラブルを避けるために、立ち会い時には不明な点をその場で質問し、修繕箇所の内容と費用の見積もりについて、しっかりと説明を受けることが大切です。また、入居時に部屋の写真を撮っておくと、退去時の比較対象として役立つことがあります。

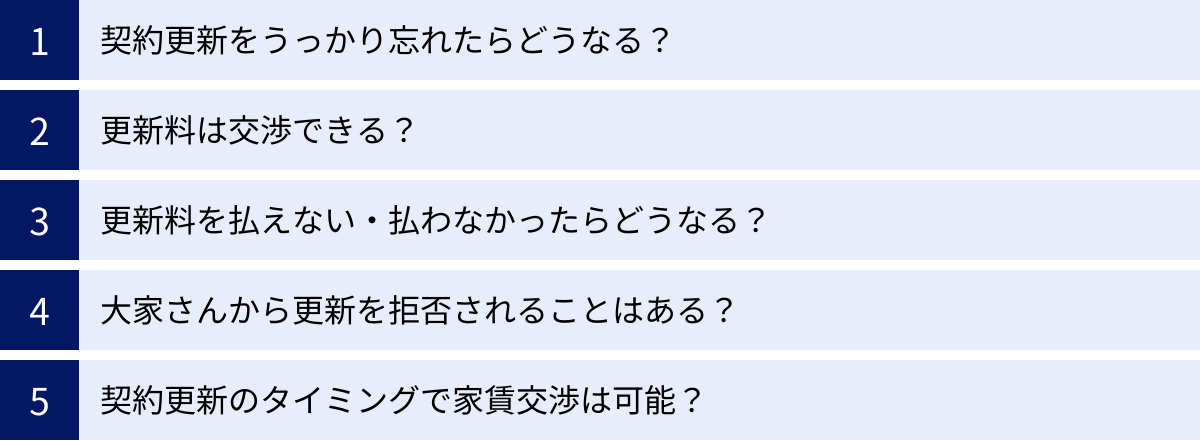

賃貸の契約更新に関するよくある質問

ここでは、賃貸の契約更新に関して、多くの人が抱きがちな疑問や不安について、Q&A形式で詳しくお答えします。

契約更新をうっかり忘れたらどうなる?

「仕事が忙しくて、更新手続きをすっかり忘れてしまった…」というケースも考えられます。もし、借主も貸主も更新手続きをしないまま契約期間が満了してしまった場合、前述した「法定更新(自動更新)」が適用されることになります。

法定更新されると、契約は「期間の定めのない契約」として、基本的にはこれまでと同じ家賃などの条件で継続されます。そのため、すぐに退去を求められることはありません。

しかし、手続きを忘れていたことに気づいた時点で、速やかに管理会社や大家さんに連絡し、事情を説明して謝罪するのが社会人としてのマナーです。法定更新になった場合でも、契約書に「法定更新の場合でも更新料を支払う」という特約があれば、更新料の支払い義務は発生します。また、火災保険や保証会社の契約が切れてしまっている可能性もあるため、それらの手続きも急いで行う必要があります。

「法定更新になるから大丈夫」と安易に考えず、うっかり忘れた場合でも誠実に対応することが、その後の良好な関係を維持するために重要です。

更新料は交渉できる?

「更新料が高くて負担が大きい…少しでも安くならないだろうか?」と考える方もいるでしょう。結論から言うと、更新料の交渉は可能ですが、成功する可能性は決して高くないのが実情です。

更新料は、契約書に明記された契約内容の一部です。そのため、貸主側には契約通りに請求する権利があり、交渉に応じる義務はありません。

それでも交渉を試みる場合、以下のような材料があると、話を聞いてもらえる可能性が少し高まるかもしれません。

- 長期間、問題なく居住している: 何年にもわたり家賃の滞納もなく、近隣トラブルも起こさずに優良な入居者として住み続けている実績は、貸主にとって安心材料です。

- 周辺物件の家賃相場が下がっている: 周辺の同条件の物件で、更新料がなかったり、より安かったりするケースがあれば、それを根拠に交渉できる可能性があります。

- 丁寧で謙虚な姿勢: 高圧的な態度ではなく、「長年お世話になっており、今後も住み続けたいのですが、経済的な事情で更新料の負担が大きく、もし可能でしたら少しご相談させていただけないでしょうか」といったように、低姿勢でお願いすることが大切です。

交渉のタイミングは、更新の案内が届いてすぐが良いでしょう。ただし、過度な期待はせず、「応じてもらえたらラッキー」くらいの気持ちで臨むのが賢明です。

更新料を払えない・払わなかったらどうなる?

経済的な事情で、どうしても期日までに更新料を支払えない場合もあるかもしれません。このような状況で最もやってはいけないのが、連絡もせず、支払いを無視することです。

更新料の支払いは、契約書で定められた借主の義務です。これを履行しないことは「契約違反(債務不履行)」にあたります。支払いを怠ると、以下のような事態に発展するリスクがあります。

- 督促: まずは電話や書面で支払いを催促されます。

- 連帯保証人への連絡: 本人が支払わない場合、連帯保証人(または保証会社)に請求がいきます。

- 契約解除・明け渡し請求: 支払いを拒否し続けるなど、悪質なケースと判断されると、貸主との信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約の解除を通知され、最終的には裁判を経て強制退去となる可能性もあります。

もし支払いが難しい場合は、必ず期日前に管理会社や大家さんに正直に事情を説明し、支払いを待ってもらえないか、分割払いにしてもらえないかなどを相談しましょう。普段から家賃の支払いに遅れがなく、誠実に対応すれば、相談に応じてくれる可能性は十分にあります。絶対に放置だけはしないでください。

大家さんから更新を拒否されることはある?

借主が「更新したい」と希望していても、大家さん(貸主)側から更新を拒否されることはあるのでしょうか。

結論として、貸主が一方的に更新を拒否することは、法律(借地借家法)によって厳しく制限されています。貸主が更新を拒絶するためには、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知を行うことに加え、「正当事由」がなければなりません。

この「正当事由」が認められるのは、非常に限定的なケースです。

- 借主側に明らかな契約違反がある場合:

- 長期間にわたる家賃の滞納

- ペット不可物件での無断飼育

- 騒音など、近隣に著しい迷惑をかける行為

- 又貸し(無断転貸)などの契約違反

- 貸主側のやむを得ない事情がある場合:

- 建物の老朽化が著しく、倒壊の危険があるため、建て替えが必要な場合

- 貸主自身が失業や病気などで住む家を失い、その物件にどうしても住まなければならない場合

単に「もっと高い家賃で他の人に貸したいから」といった理由では、正当事由とは認められません。借地借家法は、居住者の権利を強く保護しているため、借主側に落ち度がない限り、突然追い出される心配はほとんどないと考えてよいでしょう。

契約更新のタイミングで家賃交渉は可能?

契約更新は、家賃の値下げ交渉を行う絶好のタイミングの一つです。貸主側も、退去されて空室になるよりは、多少家賃を下げてでも優良な入居者に住み続けてほしいと考えることがあるためです。

家賃交渉を成功させるためには、更新料交渉と同様に、客観的な根拠を示すことが重要です。

- 周辺の家賃相場を調べる: 同じような築年数、広さ、設備の近隣物件の家賃を不動産情報サイトなどで調べ、「周辺では〇〇円くらいが相場のようですが、現在の家賃を見直していただくことは可能でしょうか」と交渉します。

- 物件の不満点を伝える(穏やかに): 「入居してから一度もエアコンがクリーニングされていない」「給湯器の調子が悪い」など、設備の古さや不具合を理由に交渉するのも一つの手です。ただし、クレームのような言い方ではなく、あくまで相談という形で伝えるのがポイントです。

- 長期的な居住をアピールする: 「今後も長く住み続けたいと考えております」と伝えることで、貸主側に安心感を与え、交渉が有利に働くことがあります。

家賃交渉が成功すれば、月々の負担が減るだけでなく、その後の更新料も安くなる(更新料が家賃の〇ヶ月分という設定の場合)ため、メリットは大きいです。ただし、これも必ず成功するわけではないので、交渉がまとまらなかった場合に退去する覚悟があるのか、それとも現在の家賃で更新するのか、自分の中で決めてから臨むと良いでしょう。