賃貸物件に住み続けていると、多くの人が直面するのが「契約更新」と、それに伴う「更新料」の支払いです。2年に一度のこの出費は、家計にとって決して小さくない負担となり得ます。「そもそも更新料って何のために払うの?」「相場はいくらくらい?」「払わないとどうなるの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、賃貸の更新料に関するあらゆる疑問に答えるべく、その法的な位置づけから、地域ごとの相場、支払いが難しい場合の対処法、さらには賢い交渉術まで、網羅的に解説します。更新料は、貸主と借主の間の慣習として根付いていますが、その仕組みを正しく理解することで、不要なトラブルを避け、納得のいく形で契約を継続できます。

更新の通知が届いて戸惑っている方はもちろん、これから賃貸物件を探す方にとっても、契約前に知っておくべき重要な情報が満載です。この記事を読めば、更新料に関する不安を解消し、自信を持って更新手続きや交渉に臨めるようになります。快適な住生活を続けるための知識として、ぜひ最後までお役立てください。

目次

賃貸の更新料とは

賃貸物件の契約更新時に請求される「更新料」。多くの入居者にとって馴染みのある費用ですが、その正体や目的を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。更新料は、敷金のように退去時に返還されるものではなく、また毎月の家賃とも異なる、一時的な支払いです。このセクションでは、更新料がどのような性質を持つ費用なのか、その法的な位置づけや消費税の有無といった基本的な知識から掘り下げて解説します。

この費用に対する理解を深めることは、後述する交渉や物件選びにおいて極めて重要です。なぜなら、更新料の本質を知ることで、それが「支払うのが当たり前の義務」なのか、それとも「交渉の余地がある慣習」なのかを正しく判断できるようになるからです。まずは、この不可解に思える費用の正体を明らかにしていきましょう。

更新料の法的な位置づけ

賃貸の更新料について考える上で、最も重要なのがその法的な位置づけです。結論から言うと、更新料の支払い義務は、借地借家法などの法律で定められたものではありません。 あくまで、物件のオーナー(貸主)と入居者(借主)との間で交わされる「賃貸借契約書」に記載された特約(特別な約束事)に基づいて発生するものです。

つまり、契約書に更新料に関する条項がなければ、支払う義務は一切ありません。逆に、契約時に内容を合意した上で署名・捺印した契約書に「2年ごとの契約更新時に、家賃の1ヶ月分を更新料として支払う」といった旨が明記されていれば、それは法的に有効な約束となり、原則として支払い義務が生じます。

この点に関して、過去には更新料の有効性を巡って裁判で争われたケースが数多くありました。特に注目すべきは、2011年7月15日の最高裁判所の判決です。この判決では、以下の2つの条件を満たす限り、更新料の特約は有効であるとの判断が示されました。

- 契約書に更新料の金額や支払い時期が明確に記載されていること。

- 更新料の金額が、家賃の額や契約期間などに照らして、高すぎないこと。

この判例により、「更新料という制度自体が消費者契約法に違反し無効である」という主張は、基本的には認められなくなりました。ただし、「高すぎないこと」という条件は重要です。例えば、家賃に対して不相当に高額な更新料(例:家賃の5ヶ月分など)が設定されている場合は、消費者契約法第10条の「消費者の利益を一方的に害する条項」にあたるとして、無効と判断される可能性が残されています。

また、更新料には顕著な地域差が存在します。首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など)では、家賃の1ヶ月分を更新料とする慣習が広く定着しています。 これは、戦後の住宅不足の時代に、貸主が優位な立場で物件を貸し出していた名残とも言われています。貸主側にとっては、長期入居してくれる優良な入居者からの謝礼金、あるいは物件の維持管理費用の一部を補填するもの、という位置づけです。

一方で、関西圏(大阪府、兵庫県など)や東海地方、九州地方などでは、更新料の慣習がない、もしくはあっても非常に低額な地域が多くなっています。 これらの地域では、更新料の代わりに礼金が比較的高く設定されているなど、初期費用に関する異なる慣習が根付いています。

このように、更新料は法律で一律に定められたものではなく、あくまで契約内容と地域の慣習に大きく依存する費用です。したがって、賃貸契約を結ぶ際には、契約書の内容を細部まで確認し、更新料の有無、金額、支払い条件を正確に把握しておくことが、後のトラブルを避けるために最も重要と言えます。

更新料に消費税はかかる?

契約更新の際に送られてくる請求書を見て、「更新料に消費税はかかるのだろうか?」と疑問に思ったことはないでしょうか。結論として、大家さん(貸主)に支払う「更新料」そのものには、消費税はかかりません。

これは、国税庁の見解に基づいています。消費税法上、「住宅の貸付」は非課税取引と定められています。そして、更新料は「契約期間が満了した後も、引き続きその住宅を借り続けるための権利を得るための対価」と見なされます。つまり、家賃と同様に住宅の貸付の対価の一部であるため、非課税となるのです。

したがって、もし請求書の内訳に「更新料(課税)」と記載されていた場合は、誤りである可能性が高いです。その際は、管理会社や大家さんに確認してみることをおすすめします。

ただし、ここで注意が必要なのは、更新時に支払う費用が更新料だけではないケースです。多くの場合、請求書には複数の項目が記載されており、その中には消費税がかかるものも含まれています。具体的には、以下のような費用が挙げられます。

- 更新事務手数料(更新手続料): これは、大家さんではなく、契約更新の手続きを代行する不動産管理会社に支払う手数料です。書類作成や事務作業といった「役務の提供」に対する対価であるため、消費税の課税対象となります。

- 賃貸保証料(保証会社更新料): 保証会社を利用している場合に、保証契約を更新するために支払う費用です。これも保証会社という事業者への支払いであり、「保証サービスの提供」に対する対価なので、消費税の課税対象となります。

一方で、「火災保険料」は保険料そのものであるため、消費税はかかりません(非課税)。

まとめると、更新時の費用に関する消費税の有無は以下のようになります。

| 費用項目 | 支払先 | 内容 | 消費税 |

|---|---|---|---|

| 更新料 | 大家さん(貸主) | 契約を更新するための対価 | 非課税 |

| 更新事務手数料 | 管理会社 | 更新手続きの代行手数料 | 課税 |

| 火災保険料 | 保険会社 | 損害保険の保険料 | 非課税 |

| 賃貸保証料 | 保証会社 | 保証契約の更新料 | 課税 |

このように、一口に更新費用と言っても、項目によって消費税の扱いが異なります。 請求書を受け取ったら、どの項目にいくらかかっていて、それぞれに消費税が含まれているのかを正確に確認することが大切です。これにより、支払うべき総額を正しく把握でき、不要な支払いを防ぐことにも繋がります。

賃貸の更新料の相場

賃貸契約の更新が近づくと、誰もが気になるのが「更新料は一体いくら払うのか」という点でしょう。この金額は物件や地域によって大きく異なるため、一概に「いくら」と断言することはできません。しかし、一般的な相場や傾向を知っておくことで、ご自身の契約内容が妥当な範囲内にあるのかを判断する基準になります。

賃貸の更新料の相場は、一般的に「家賃の0.5ヶ月分~2ヶ月分」とされていますが、最も多いのは「家賃の1ヶ月分」というケースです。 契約期間は2年ごとが一般的ですので、2年に一度、家賃1ヶ月分の追加負担が発生すると考えておくとよいでしょう。例えば、家賃が10万円の物件であれば、更新料として10万円が必要になります。

しかし、この「家賃1ヶ月分」という相場は、あくまで全国的な平均値、特に首都圏で広く見られる慣習に過ぎません。前述の通り、更新料には明確な地域差が存在し、お住まいのエリアによっては全く異なる常識が通用します。

| 地域 | 更新料の相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉など) | 家賃1ヶ月分 | 最も一般的な相場。物件によっては2ヶ月分の場合もあるが稀。 |

| 関西圏(大阪、兵庫など) | なし、または家賃0.5ヶ月分程度 | 更新料がない物件が多数派。その代わり「礼金」が関東より高い傾向がある。 |

| 東海圏(愛知、静岡など) | なし、または家賃0.5ヶ月分程度 | 関西圏と同様に、更新料がかからない、あるいは低額な場合が多い。 |

| 北海道・東北・九州・沖縄など | 地域により様々(なし~1ヶ月分) | 更新料がない地域もあれば、首都圏同様に1ヶ月分かかる地域も混在。 |

首都圏では、なぜ更新料が慣習として定着しているのでしょうか。 これには諸説ありますが、一つには、貸主が物件のメンテナンスや将来的な大規模修繕に備えるための費用を、入居者にも一部負担してもらうという考え方があります。また、人気エリアでは借主の需要が高いため、貸主が有利な条件を設定しやすいという市場原理も働いています。

一方、関西圏で更新料がない物件が多い背景には、「礼金」文化の違いが挙げられます。 関西では入居時に支払う礼金が家賃の2~3ヶ月分と高めに設定されることが多く、この礼金が貸主にとっての謝礼やリスクヘッジの役割を十分に果たしているため、更新時の追加費用を求めないという考え方が根付いていると言われます。

また、物件の種類によっても更新料の扱いは異なります。

- 一般的な民間賃貸物件: 上記の地域別相場が適用されます。契約書の内容がすべてです。

- UR賃貸住宅: 独立行政法人都市再生機構が運営する物件で、更新料は一切かかりません。 これがUR賃貸の大きな魅力の一つです。

- 特定優良賃貸住宅(特優賃): 自治体が家賃補助を行う物件で、こちらも更新料は不要です。

- フリーレント物件やキャンペーン物件: 入居者を早く確保するために「更新料ゼロ」を謳っている場合があります。ただし、その分が家賃に上乗せされていたり、他の条件が付いていたりする可能性もあるため注意が必要です(詳しくは後述します)。

ご自身の更新料が高いのか安いのかを判断するためには、まず賃貸借契約書を再確認することが第一歩です。契約書に記載されている金額が、支払うべき正式な金額です。その上で、お住まいの地域の相場や、近隣の類似物件の募集条件などを調べてみましょう。もし、契約書の金額が地域の相場から著しくかけ離れて高い場合は、交渉の余地が生まれる可能性があります。

最終的に重要なのは、更新料の有無や金額だけで物件の良し悪しを判断しないことです。 更新料がなくても家賃が高ければ意味がありませんし、逆に更新料があっても、立地や設備が素晴らしく、総合的に見て満足度が高いのであれば、それは「良い物件」と言えるでしょう。相場はあくまで一つの判断材料として活用し、ご自身のライフプランや経済状況と照らし合わせて、総合的なコストパフォーマンスで考える視点を持つことが賢明です。

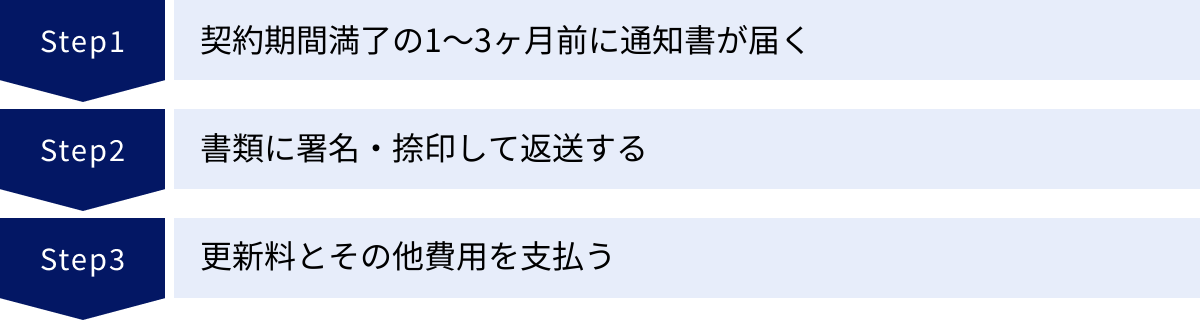

契約更新までの3ステップ

賃貸契約の更新時期が近づくと、具体的にどのような手続きが必要になるのか、不安に感じる方もいるでしょう。特に初めて更新を迎える場合は、流れが分からず戸惑うこともあるかもしれません。しかし、契約更新の手続きは、基本的には決まった流れに沿って進められます。ここでは、更新通知の受け取りから支払いの完了まで、一般的な3つのステップに分けて具体的に解説します。この流れを把握しておけば、落ち着いてスムーズに対応できます。

① 契約期間満了の1~3ヶ月前に通知書が届く

契約更新の手続きは、大家さんや管理会社から送られてくる一通の通知書から始まります。

通知が届くタイミングは、一般的に契約期間が満了する1ヶ月前から3ヶ月前が目安です。 多くの賃貸契約は2年契約なので、入居から1年9ヶ月から1年11ヶ月が経過した頃に、自宅のポストに書類が届くことになります。

この通知書の名称は、「契約更新のお知らせ」「更新合意書」「賃貸借契約更新のご案内」など、管理会社によって様々です。いずれにせよ、契約更新に関する重要な書類であることに変わりはありません。

通知書が届いたら、すぐに開封し、記載されている内容を隅々まで丁寧に確認することが非常に重要です。後々のトラブルを避けるためにも、以下のポイントは必ずチェックしましょう。

- 契約者情報: 自分の氏名や住所、物件名などに誤りがないか確認します。

- 現在の契約内容: 現在の家賃、共益費、契約期間などが正しく記載されているか確認します。

- 更新後の契約内容: ここが最も重要なチェックポイントです。 更新後の家賃や共益費が、現在の金額から変更されていないか(値上げされていないか)を必ず確認してください。もし値上げが記載されている場合は、その理由について管理会社に問い合わせる必要があります。

- 更新料の金額と内訳: 更新料がいくらなのか、また、後述する更新事務手数料や火災保険料、保証会社更新料など、その他の費用が含まれている場合はその内訳と合計金額を確認します。この金額が、当初の契約書に記載されていた条件と相違ないかもチェックしましょう。

- 支払い方法と期限: 更新にかかる費用を「いつまでに」「どこへ」「どのように」支払うのかが明記されています。振込先の口座情報や支払い期限をしっかりと確認し、スケジュールを立てておきましょう。

- 必要書類と返送期限: 更新合意書への署名・捺印のほか、本人確認書類のコピーや収入証明書など、追加で提出が必要な書類が指定されている場合があります。それらの書類と、更新合意書を返送する期限も確認します。

万が一、契約期間満了の1ヶ月前になっても何の通知も届かない場合は、放置せずにこちらから管理会社や大家さんに連絡を取り、状況を確認することをおすすめします。連絡を怠っていると、更新の意思がないと見なされてしまうリスクもゼロではありません。

② 書類に署名・捺印して返送する

通知書の内容を確認し、契約更新をすることに同意した場合、次のステップは書類の準備と返送です。

中心となる書類は、通知書に同封されている「更新合意書」や「更新契約書」です。この書類に、契約者本人が署名(または記名)し、捺印します。契約時に使用した印鑑と同じものを使うのが基本です。

もし契約に連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人の署名・捺印も必要になります。この場合、書類を一度連帯保証人に郵送し、署名・捺印してもらった上で返送してもらう手間が発生します。時間に余裕を持って、早めに連帯保証人に連絡し、依頼しておくことが大切です。

また、物件や管理会社によっては、更新合意書以外にも以下の書類の提出を求められることがあります。

- 本人確認書類のコピー: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。

- 収入証明書: 源泉徴収票や確定申告書のコピーなど。特に家賃保証会社を利用している場合に求められることがあります。

- 住民票: 最新のものを要求される場合があります。

- 火災保険の加入証明書: 自分で火災保険を選んで加入した場合に、その証明書のコピーを求められることがあります。

どの書類が必要かは通知書に明記されていますので、漏れがないように準備しましょう。すべての書類が揃ったら、指定された返送期限までに、同封の返信用封筒などを使って管理会社に郵送します。期限を守ることは、貸主との信頼関係を維持する上で非常に重要です。 万が一、期限に遅れそうな場合は、必ず事前に管理会社に連絡を入れ、事情を説明して指示を仰ぎましょう。

③ 更新料とその他費用を支払う

書類の返送と並行して、あるいは返送後に行うのが、更新にかかる費用の支払いです。

支払う費用の総額は、通知書に記載されています。主な内訳は「更新料」ですが、それ以外にも様々な費用が含まれていることがほとんどです(詳細は次のセクションで解説します)。必ず内訳を確認し、合計金額がいくらになるのかを正確に把握しておきましょう。

支払い方法は、管理会社が指定する銀行口座への振込が一般的です。通知書に記載されている振込先口座情報(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、受取人名)を間違えないように、慎重に入力して振り込み手続きを行います。

最も重要なのは、指定された支払い期限を厳守することです。 期限を過ぎてしまうと、遅延損害金が発生する可能性があるだけでなく、契約違反と見なされ、大家さんとの信頼関係を損なう原因にもなります。最悪の場合、契約解除に繋がるリスクも考えられます。経済的な事情ですぐに支払いが難しい場合は、決して放置せず、期限前に管理会社へ正直に相談することが不可欠です。

支払いが完了したら、銀行振込の際に発行される「振込明細書」や、インターネットバンキングの取引完了画面のスクリーンショットなどを、必ず保管しておきましょう。 これは、万が一「支払われていない」といったトラブルが発生した際に、支払いを証明する重要な証拠となります。

これらの3つのステップ(通知確認→書類返送→費用支払)がすべて完了すると、契約更新の手続きは無事に終了です。その後、新しい契約内容が記載された契約書の控えなどが送られてくる場合もありますので、大切に保管しておきましょう。

更新料以外に発生する3つの費用

賃貸契約の更新時にかかる費用は、「更新料」だけだと思っていませんか?実は、更新通知書の内訳をよく見ると、更新料以外にもいくつかの費用が請求されていることがほとんどです。これらの費用を見落としていると、想定以上の出費に驚くことになりかねません。ここでは、更新料と合わせて請求されることが多い、代表的な3つの費用について、その内容と相場を詳しく解説します。

更新時には、複数の費用を合算した「総額」でいくら必要になるのかを事前に把握しておくことが、計画的な資金準備の鍵となります。

| 費用項目 | 相場(目安) | 概要 | 消費税 |

|---|---|---|---|

| 更新料 | 家賃の0.5~2ヶ月分 | 大家さんへ支払う、契約を継続するための謝礼金的な費用。 | 非課税 |

| 更新事務手数料 | 家賃の0.25~0.5ヶ月分+税 | 管理会社へ支払う、更新手続きを代行してもらうための手数料。 | 課税 |

| 火災保険料 | 1.5~2万円程度(2年契約) | 火災や水漏れなどの損害に備える保険の更新料。 | 非課税 |

| 賃貸保証料 | 1~2万円、または月額総賃料の30~50%(2年毎) | 保証会社へ支払う、保証契約を更新するための費用。 | 課税 |

① 更新事務手数料

更新事務手数料(または更新手続料)は、更新料と混同されやすいですが、全く性質の異なる費用です。

- 更新料: 物件のオーナーである大家さん(貸主)に支払う費用。

- 更新事務手数料: 更新手続きを代行する不動産管理会社に支払う費用。

この手数料は、管理会社が更新契約書の作成、入居者への通知・連絡、費用の回収といった事務作業を行うことへの対価として発生します。つまり、大家さんの代理人として動いてくれることへの「手間賃」のようなものです。

更新料と同様、この手数料も法律で定められたものではなく、賃貸借契約書の特約に基づいて請求されます。契約書に記載がなければ支払う義務はありませんが、多くの物件では特約として盛り込まれています。

相場は、家賃の0.25ヶ月分から0.5ヶ月分(半月分)に消費税を加えた金額が一般的です。 例えば、家賃8万円の物件で手数料が家賃の0.5ヶ月分の場合、40,000円+消費税4,000円で、合計44,000円となります。「更新料」が非課税であるのに対し、この「更新事務手数料」は事業者が提供するサービスへの対価なので、消費税の課税対象となる点を覚えておきましょう。

② 火災保険料

ほとんどの賃貸契約では、入居時に火災保険への加入が義務付けられています。これは、入居者が失火(火の不始末)などを起こしてしまった場合に、大家さんへの損害賠償や自身の家財道具の損害をカバーするためです。

この火災保険の契約期間は、賃貸契約の期間(通常2年)と連動していることがほとんどです。そのため、賃貸契約を更新する際には、火災保険契約も同時に更新する必要があり、そのための保険料が発生します。

保険料の相場は、補償内容にもよりますが、2年契約で15,000円から20,000円程度です。 この保険料は保険会社に支払われるものであり、消費税はかかりません(非課税)。

ここで一つ知っておくと役立つポイントがあります。多くの場合、入居時に管理会社から指定された火災保険に加入しますが、更新のタイミングで、必ずしも同じ保険を継続しなければならないわけではありません。 大家さんや管理会社に確認した上で、同等以上の補償内容を持つ別の火災保険に自分で加入し直すことが認められるケースがあります。インターネットなどで探せる保険の中には、管理会社指定のものより保険料が安い商品も多いため、切り替えによって数千円の節約に繋がる可能性があります。ただし、切り替えを検討する際は、必ず事前に管理会社に相談し、許可を得るようにしてください。

③ 賃貸保証料

近年、親族などに頼む連帯保証人の代わりに、賃貸保証会社の利用を必須とする物件が急増しています。保証会社は、万が一入居者が家賃を滞納した場合に、その家賃を立て替えて大家さんに支払う役割を担います。

この保証会社との契約も、火災保険と同様に賃貸契約の期間と連動しているため、契約更新時には保証契約の更新も必要となり、「保証会社更新料(賃貸保証料)」が発生します。

更新料の金額は、保証会社やプランによって様々です。主なパターンとしては、以下のようなものがあります。

- 定額プラン: 1年ごとに10,000円など、毎年定額の更新料を支払う。

- 従量プラン: 2年ごとに、月額総賃料(家賃+共益費など)の30%~50%を支払う。

一般的に、初回契約時の保証料(月額総賃料の50%~100%程度)に比べると、更新時の料金は安く設定されています。この費用も、保証会社という事業者への支払いであるため、消費税の課税対象です。

以上のように、契約更新時には更新料本体に加えて、これらの費用が上乗せされることで、最終的な支払額が想像以上に膨らむことがあります。家賃10万円の物件で、更新料1ヶ月分、更新事務手数料0.5ヶ月分、火災保険料1.5万円、保証会社更新料1万円とすると、合計で10万円+5.5万円+1.5万円+1万円=18万円もの出費になります。更新通知が届いたら、まずは総額がいくらになるのかを必ず確認し、計画的に資金を準備することが何よりも大切です。

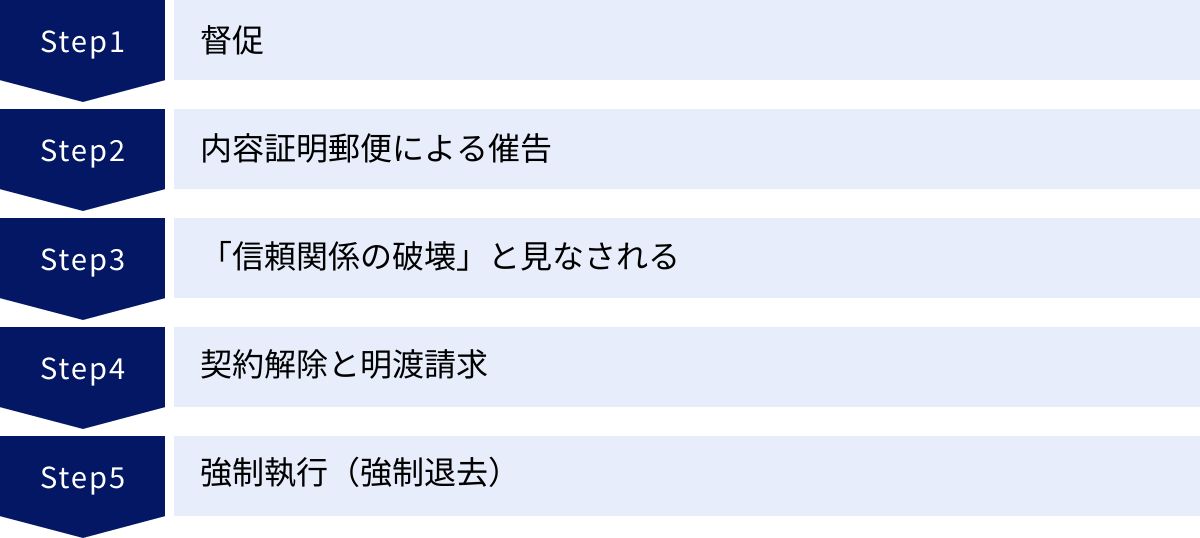

賃貸の更新料を払わないとどうなる?

「更新料の支払いに納得できない」「経済的に支払いが難しい」といった理由から、更新料を払わなかったらどうなるのでしょうか。この疑問は多くの人が抱くものですが、安易な行動は深刻な結果を招く可能性があります。契約書に更新料の支払いが明記されている場合、その支払いを怠ることは単なる「払い忘れ」では済まされない、重大な契約違反と見なされるリスクがあります。ここでは、更新料を支払わなかった場合に起こりうる事態について、法的な観点から詳しく解説します。

契約違反で退去を求められる可能性がある

結論から述べると、正当な理由なく更新料の支払いを拒否し続けた場合、最終的には賃貸借契約を解除され、物件からの退去を求められる可能性があります。

日本の借地借家法は、入居者(借主)の居住権を強く保護しており、大家さん(貸主)が一方的な都合で入居者を追い出すことは非常に難しくなっています。しかし、それは入居者が契約内容を誠実に守っていることが前提です。

更新料の支払いを拒否する行為は、この前提を覆す「契約違反」にあたります。具体的には、以下のようなプロセスを経て、事態は深刻化していきます。

- 督促:

支払い期限を過ぎても入金がない場合、まずは管理会社や大家さんから電話や書面で支払いを求める「督促」があります。この段階で速やかに支払うか、支払いが難しい事情を正直に話して相談すれば、大きな問題に発展することはほとんどありません。 - 内容証明郵便による催告:

最初の督促を無視し、支払いを拒否し続けると、次は「内容証明郵便」で正式な催告書が送られてくることが多くなります。内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明するもので、法的な手続きに進む前段階として利用されることが多く、貸主側の本気度を示す強いメッセージとなります。 - 「信頼関係の破壊」と見なされる:

度重なる督促や催告にも応じず、意図的に支払いを拒否する態度は、貸主との間の「信頼関係が破壊された」と判断される重要な要因となります。借地借家法では、貸主からの契約解除には「正当事由」が必要ですが、家賃滞納や更新料の不払いといった契約上の義務違反が続き、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる場合、この「正当事由」が成立しやすくなります。 - 契約解除と明渡請求:

信頼関係の破壊が認められると、貸主は賃貸借契約の解除を通知し、物件の明渡し(退去)を求めることができます。この段階に至っても退去に応じない場合、貸主は裁判所に「建物明渡請求訴訟」を提起します。 - 強制執行(強制退去):

裁判で貸主の主張が認められ、明渡しを命じる判決が下されると、法的な強制力を持ちます。それでもなお居座り続けた場合は、最終的に裁判所の執行官によって荷物が運び出され、強制的に退去させられる「強制執行」に至ります。

もちろん、更新料を一度払い忘れただけで、即座に強制退去になるわけではありません。日本の法律では、入居者の権利は手厚く守られています。しかし、契約書に明記された支払い義務を、明確な意思をもって拒否し続ける行為は、自らその権利を放棄するに等しい危険な行為であることを理解しなければなりません。

過去の最高裁判例でも、法外に高額でない限り更新料特約は有効とされているため、「更新料は不当だから払わない」という主張が法的に認められる可能性は極めて低いのが現状です。

もし更新料の金額に疑問がある場合や、経済的な事情で支払いが困難な場合は、支払いを拒否するという強硬な手段に出るのではなく、次のセクションで解説する「交渉」や「引っ越し」といった、建設的な方法で対処することが賢明です。住まいという生活の基盤を失うリスクを冒す前に、まずは管理会社や大家さんとの対話の道を探ることが何よりも重要です。

更新料の支払いが難しい場合の2つの対処法

契約更新の時期が迫る中、「今月は急な出費が重なって、更新料を一括で支払うのが難しい」「そもそも、この金額を払うことに抵抗がある」といった状況に陥ることは、誰にでも起こり得ます。そんな時、支払いを無視したり、諦めてしまったりするのは最悪の選択です。更新料の支払いが困難な場合には、取るべき現実的な対処法が2つあります。それは「交渉する」か「引っ越す」かです。それぞれの方法の具体的な進め方と、判断する上でのポイントを解説します。

① 大家さんや管理会社に交渉する

支払いが難しいと感じた時に、まず試すべき最も現実的で有効な手段が、大家さんや管理会社に直接相談し、交渉することです。前述の通り、支払いを無視することは信頼関係を損なう最悪の行為ですが、正直に事情を説明し、誠実な態度で相談すれば、貸主側も無下に断ることは少ないでしょう。なぜなら、貸主にとっても、入居者が退去して空室になるよりは、多少条件を譲歩してでも住み続けてもらった方が経済的なメリットが大きい場合が多いからです。

交渉を切り出す際は、高圧的な態度や権利を主張するような物言いは絶対に避け、「支払う意思はあるのですが、〇〇という事情で困っておりまして…」というように、あくまで「お願い」「相談」という低姿勢でアプローチすることが成功の鍵です。

交渉の具体的な落としどころとしては、以下のようなものが考えられます。

- 分割払いの相談:

最も現実的で受け入れられやすい交渉です。「一括での支払いが厳しいため、大変恐縮ですが、2回か3回に分割して支払わせていただくことは可能でしょうか」といった形で相談します。貸主側も、全額回収できるのであれば分割に応じやすい傾向があります。 - 支払期限の延長の相談:

「給料日が月末なので、支払い期限を〇月〇日まで延ばしていただくことはできないでしょうか」など、具体的な理由と希望する期日を明確に伝えて相談します。一時的な資金不足が理由であれば、この方法で解決できることが多いでしょう。 - 減額の交渉:

これは難易度が高くなりますが、可能性はゼロではありません。特に、「近隣の同条件の物件と比べて家賃や更新料が割高である」「長年住んでおり、これまで一度も家賃滞納がない」といった客観的な事実や、貸主にとってのメリットを提示できる場合は、交渉の余地が生まれます(詳しくは次のセクションで解説します)。

交渉を成功させるためには、これまでの家賃支払いに遅延がないことや、物件を丁寧に使用しているといった「優良な入居者」であることをアピールするのも有効です。貸主にとって、あなたという入居者を失うことのデメリットを認識してもらうことが重要です。

ただし、交渉は必ず成功するとは限りません。あくまで相手方の善意や経営判断によるものなので、断られても感情的にならず、次の選択肢を考える冷静さが必要です。

② 更新せずに引っ越しを検討する

交渉がうまくいかなかった場合や、そもそも現在の住居の家賃や更新料、住環境に不満があり、この機会に住み替えたいと考えている場合の選択肢が、契約を更新せずに引っ越すことです。

更新料の支払いを回避できるという点では魅力的ですが、安易に決断するのは禁物です。なぜなら、引っ越しには更新料をはるかに上回る初期費用がかかるケースがほとんどだからです。

引っ越しを決断する前に、必ず「更新した場合の費用」と「引っ越した場合の費用」を具体的に算出し、冷静に比較検討する必要があります。

| 項目 | 更新する場合の費用例 (家賃8万円の物件) |

引っ越す場合の費用例 (新居の家賃も8万円と仮定) |

|---|---|---|

| 更新料 | 80,000円(家賃1ヶ月分) | – |

| 更新事務手数料 | 44,000円(家賃0.5ヶ月分+税) | – |

| 火災保険料 | 15,000円 | 15,000円(新居でも必要) |

| 保証会社更新料 | 10,000円 | – |

| 合計 | 149,000円 | – |

| 敷金 | – | 80,000円(家賃1ヶ月分) |

| 礼金 | – | 80,000円(家賃1ヶ月分) |

| 仲介手数料 | – | 88,000円(家賃1ヶ月分+税) |

| 前家賃 | – | 80,000円 |

| 保証会社初回料 | – | 40,000円(家賃の50%) |

| 鍵交換費用 | – | 20,000円 |

| 引っ越し業者代 | – | 50,000円~(荷物量や時期による) |

| 合計 | – | 453,000円~ |

このシミュレーションを見ると、更新費用が約15万円であるのに対し、引っ越し費用はその3倍以上の約45万円かかることがわかります。もちろん、新居の敷金・礼金がゼロの物件を選んだり、自分で荷物を運んだりすれば費用は抑えられますが、それでも更新料以上の出費となることがほとんどです。

したがって、短期的な金銭負担だけを考えれば、交渉してでも更新する方がはるかに安上がりです。

しかし、判断基準は費用だけではありません。以下のような場合は、費用がかさんでも引っ越しを前向きに検討する価値があります。

- 現在の家賃が相場より高く、もっと安い物件に住み替えたい場合。

- 通勤・通学に不便、部屋が手狭など、現在の住環境に不満がある場合。

- 更新料が相場より著しく高く、支払うことに強い不満がある場合。

- 転職や結婚など、ライフステージの変化がある場合。

支払いが難しいと感じたら、まずは誠実に交渉の道を探る。それでも解決しない場合や、総合的な判断から住み替えが望ましいと考える場合は、冷静にコストを比較した上で引っ越しを決断する。 この2段階で考えることが、後悔のない選択に繋がります。

更新料の値下げ交渉を成功させる3つのコツ

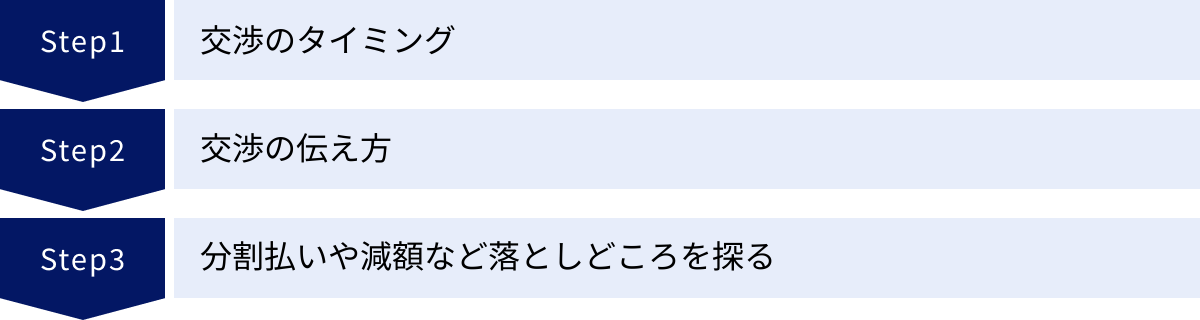

更新料の値下げ交渉は「無理だろう」と諦めていませんか?確かに簡単ではありませんが、やみくもにお願いするのではなく、戦略的にアプローチすることで成功の可能性を格段に高めることができます。貸主側もビジネスとして賃貸経営を行っており、空室リスクを考えれば、優良な入居者からの相談に耳を傾けるメリットは十分にあります。ここでは、値下げ交渉を成功に導くための「タイミング」「伝え方」「落としどころ」という3つの重要なコツを具体的に解説します。

① 交渉のタイミング

交渉において、タイミングは結果を左右する極めて重要な要素です。最適なタイミングで切り出すことで、相手も交渉に応じやすくなります。

交渉に最も適したタイミングは、ずばり「契約更新の通知書が届いてから、合意書を返送するまでの間」です。

この期間がなぜベストなのか、その理由は以下の通りです。

- 早すぎない: 更新の数ヶ月も前から交渉を切り出しても、「まだ先の話なので」と相手にされず、真剣に取り合ってもらえない可能性が高いです。通知書が届いた時点であれば、貸主側も更新手続きを意識しているため、具体的な話に進めやすくなります。

- 遅すぎない: 更新合意書に署名・捺印して返送してしまったり、更新料を支払ってしまったりした後では、すでに「合意したもの」と見なされ、交渉の余地はほぼなくなります。また、契約満了日ギリギリになってから慌てて交渉を始めても、時間がなく、じっくりと話し合うことができません。

具体的には、通知書を受け取ってから1週間以内を目安に、内容を精査した上で最初のアクション(電話やメールでの連絡)を起こすのが理想的です。これにより、誠実かつ計画的に考えているという印象を相手に与えることができます。

逆に、家賃を滞納している最中や、過去に近隣トラブルを起こしたことがあるなど、入居者としての信頼性が低い状態での交渉は、成功率が著しく低下するため避けるべきです。日頃から良好な関係を築いておくことが、いざという時の交渉を有利に進めるための下準備となります。

② 交渉の伝え方

タイミングと並んで重要なのが、交渉の「伝え方」です。同じ内容のお願いでも、伝え方一つで相手の受け取り方は大きく変わります。感情的になったり、一方的な要求をしたりするのは絶対にNGです。

成功率を高める伝え方のポイントは、「低姿勢かつ誠実な態度」と「客観的な根拠の提示」です。

1. 低姿勢かつ誠実な態度

まず、電話やメールの冒頭で「いつもお世話になっております」といった挨拶と、日頃の感謝を伝えることが基本です。その上で、「払いたくない」「高すぎる」といった直接的・攻撃的な言葉は使わず、「大変恐縮なのですが、ご相談したいことがございまして…」と切り出します。あくまで「命令」や「要求」ではなく、「相談」というスタンスを貫くことが、相手の警戒心を解き、話を聞いてもらうための第一歩です。

2. 客観的な根拠の提示

ただ「下げてください」とお願いするだけでは、相手も応じようがありません。なぜ値下げしてほしいのか、そして、値下げすることが貸主にとってもメリットがあるのだと示すための、客観的な材料を準備しましょう。有効な交渉材料には、以下のようなものがあります。

- 近隣物件との比較:

「近隣で同じような間取り・築年数の物件を調べたところ、家賃が〇万円ほど安く、更新料もかからない物件がいくつかありました。こちらの物件を大変気に入っており、今後も長く住み続けたいと考えているのですが、もし可能であれば更新料について少しご配慮いただくことはできませんでしょうか。」

このように、具体的なデータを示すことで、貸主側に「この条件のままだと、退去されて新しい入居者を探すことになり、広告費や空室期間の損失が出るかもしれない」という空室リスクを意識させることができます。 - 優良入居者であることのアピール:

「入居してから〇年間、一度も家賃の滞納なくお支払いしております。お部屋も大切に使わせていただいておりますので、もしよろしければ…」

このように、自分が貸主にとってリスクの低い「優良顧客」であることをアピールします。安定した家賃収入を今後も得られるというメリットは、貸主にとって大きな魅力です。 - 長期入居の意思表示:

「今後も2年、4年と、できるだけ長くこのお部屋に住み続けたいと考えております。」

長期入居の意思を伝えることは、貸主にとって最も安心できる言葉の一つです。入退去のサイクルが短いと、その都度、原状回復費用や新規募集のコストがかかるため、長く住んでくれる入居者は非常に貴重なのです。

これらの材料を組み合わせ、「長く住みたい優良な入居者である私が、他所に移らずここに住み続けることは、大家さんにとってもメリットがありますよね?」というメッセージを、丁寧な言葉で伝えることが交渉の核心です。

③ 分割払いや減額など落としどころを探る

値下げ交渉に臨むにあたり、最初から「全額免除」という高すぎる目標を設定するのは現実的ではありません。交渉とは、お互いの妥協点、つまり「落としどころ」を探るプロセスです。複数の選択肢を用意しておくことで、交渉が行き詰まるのを防ぎ、何らかの成果を得られる可能性が高まります。

第一の目標は「減額」ですが、それが難しい場合の代替案を考えておくことが重要です。

- プランA(最善):更新料の減額

まずは「半額にしていただけないでしょうか」といった形で、具体的な減額を願い出てみます。 - プランB(次善):一部費用の免除

更新料本体の減額が難しい場合でも、「では、管理会社様にお支払いする更新事務手数料だけでも、サービスしていただくことはできませんか?」といった形で、費用の一部をターゲットにした交渉に切り替えるのも一つの手です。 - プランC(最低限):分割払いや支払い猶予

金銭的な譲歩が一切得られない場合でも、前述した「分割払い」や「支払期限の延長」を認めてもらうだけでも、当面の負担は大きく軽減されます。 - 番外編:家賃の値下げ交渉

更新料という一時金の交渉が難しい場合、「更新料はこのままお支払いしますので、その代わりに来月からの家賃を2,000円だけお値下げいただくことは可能でしょうか」といった、月々の家賃の値下げに話を切り替えるという高等テクニックもあります。2年間で考えれば、月2,000円の値下げは合計48,000円の減額に相当し、大きなメリットになります。

もし交渉によって何らかの合意が得られた場合は、必ずその内容を書面に残してもらうようにしましょう。「〇年〇月〇日、更新料を〇円とすることで合意した」といった簡単な覚書で構いません。口約束だけでは、後になって「言った、言わない」のトラブルに発展する可能性があるため、証拠を残しておくことが非常に重要です。

これらの3つのコツを実践することで、単なるお願いから、根拠のある「交渉」へとステップアップできます。誠実な態度と周到な準備で、ぜひチャレンジしてみてください。

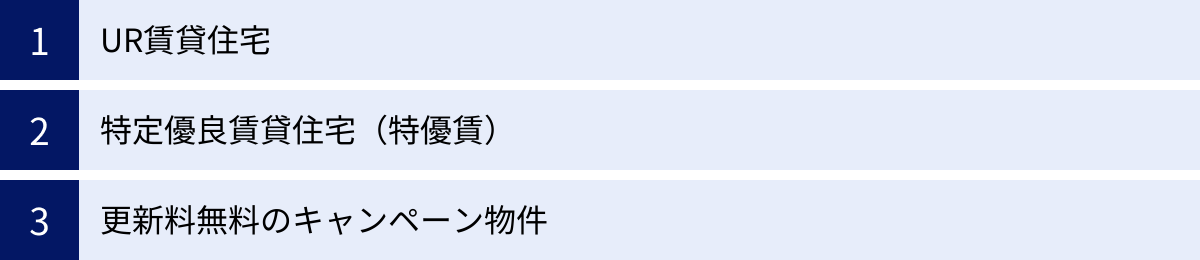

更新料がかからない物件の種類

2年ごとに発生する更新料の支払いは、家計にとって大きな負担です。この出費を根本的に避けたいと考えるなら、初めから「更新料がかからない物件」を選ぶという選択肢があります。実は、民間の一般的な賃貸物件以外にも、更新料が不要な住まいの選択肢はいくつか存在します。ここでは、更新料ゼロで住み続けられる代表的な3種類の物件について、それぞれの特徴やメリット、注意点を解説します。引っ越しを検討する際の有力な候補として、ぜひ参考にしてください。

UR賃貸住宅

更新料がない物件の代表格として、まず挙げられるのが「UR賃貸住宅」です。

UR賃貸住宅とは、独立行政法人都市再生機構(Urban Renaissance Agency、通称:UR都市機構)が管理・運営する公的な賃貸住宅のことです。全国に約70万戸以上あり、都市部の駅近物件から郊外の広々とした団地まで、多種多様な物件が供給されています。

UR賃貸住宅の最大の魅力は、入居者にとってメリットの大きい「4つのナシ」に集約されます。

- 礼金ナシ: 入居時の初期費用である礼金が一切かかりません。

- 仲介手数料ナシ: 不動産会社を介さず、URの営業センターなどで直接契約するため、仲介手数料(通常は家賃1ヶ月分+税)が不要です。

- 更新料ナシ: 契約は1年ごとの自動更新で、その際の更新料は一切発生しません。 これにより、長期的に住み続ける場合のコストを大幅に抑えられます。

- 保証人ナシ: 連帯保証人が不要です。保証会社を利用する必要もないため、初回や更新時の保証料もかかりません。

これらのメリットにより、UR賃貸住宅は入居時の初期費用と、住み続ける上でのランニングコストの両方を大幅に節約できる、非常に経済的な選択肢と言えます。

ただし、入居するにはいくつかの条件や注意点があります。

- 入居資格: 誰でも入居できるわけではなく、定められた収入基準(申込者本人の平均月収額が基準月収額以上であることなど)を満たす必要があります。

- 人気物件の競争率: 立地が良く、リノベーションされた綺麗な物件は人気が高く、空きが出てもすぐに埋まってしまったり、抽選になったりすることがあります。

- 設備の有無: 物件によっては、エアコンや照明器具、コンロなどが設置されておらず、入居者が自分で用意しなければならない場合があります。内見時に設備の状況をしっかり確認することが重要です。

参照:UR都市機構(UR賃貸住宅)公式サイト

特定優良賃貸住宅(特優賃)

次にご紹介するのが「特定優良賃貸住宅(とくていゆうりょうちんたいじゅうたく)」、通称「特優賃(とくゆうちん)」です。

特優賃とは、中堅所得者層のファミリーなどを対象に、良質な住宅を手頃な家賃で提供することを目的とした公的な賃貸住宅制度です。国と地方自治体が連携し、物件オーナーに対して建設費の補助や、入居者の家賃の一部を補助する仕組みになっています。

特優賃の主なメリットは以下の通りです。

- 更新料ナシ: UR賃貸と同様に、契約更新時の更新料はかかりません。

- 仲介手数料ナシ: 自治体が指定する窓口などで直接申し込むため、仲介手数料は不要です。

- 礼金ナシ: 礼金も不要な物件がほとんどです。

- 家賃補助: 入居者の所得に応じて、国や自治体から家賃の一部が補助されます。 これが特優賃の最大の特徴です。ただし、この補助額は入居年数に応じて段階的に減少し、いずれはなくなります。

- 質の高い住環境: ファミリー向けに設計されていることが多く、一般的な民間賃貸よりも広めの間取りであったり、耐震性や遮音性など、建物の品質が高い物件が多い傾向にあります。

まさに「特定」で「優良」な賃貸住宅ですが、こちらも入居には条件があります。

- 入居資格: ファミリー世帯が対象となることが多く、単身者向けの物件は限られます。また、同居親族がいることや、世帯の所得が定められた範囲内であることといった所得制限があります(高すぎても低すぎても対象外)。

- 供給数の限界: UR賃貸に比べると物件数が少なく、希望のエリアで見つけるのが難しい場合があります。

- 家賃補助の仕組み: 家賃補助は永続的ではないため、将来的に補助がなくなった後の契約者負担額(本来の家賃)を支払い続けられるかを考慮しておく必要があります。

参照:各地方自治体の公式サイト

更新料無料のキャンペーン物件

最後に、民間の賃貸物件の中にも、「更新料無料」をアピールしている物件があります。これらは、空室を早期に埋めたい大家さんや管理会社が、入居者を惹きつけるためのキャンペーンとして設定しているケースがほとんどです。

不動産情報サイトで物件を検索する際に、「こだわり条件」として「更新料なし」にチェックを入れて探すことで、簡単に見つけることができます。

このタイプの物件は、URや特優賃のような入居資格の制限がないため、誰でも申し込めるのが大きなメリットです。更新料という2年ごとの大きな出費を気にせずに済むのは、精神的にも経済的にも楽になります。

しかし、この「更新料無料」という甘い言葉には、注意深く見るべき裏側が存在することもあります。民間の賃貸経営はビジネスであるため、どこかでコストを回収している可能性があるのです。「更新料がない物件を選ぶ際の注意点」として次のセクションで詳しく解説しますが、安易に飛びつくのではなく、なぜ無料なのか、その分どこかにしわ寄せが来ていないかを冷静に見極める必要があります。

これらの選択肢を知っておくことで、あなたの住まい探しの幅は大きく広がります。長期的な視点でコストを考えた時、更新料の有無は総支払額に大きな影響を与えます。 現在の住まいの更新料に不満がある方は、これらの物件への住み替えを具体的に検討してみてはいかがでしょうか。

更新料がない物件を選ぶ際の注意点

「更新料ゼロ」という響きは、物件を探している人にとって非常に魅力的です。2年ごとの大きな出費がなくなることで、経済的な負担が軽くなるように感じられます。しかし、特に民間の賃貸物件における「更新料なし」には、注意深く見極めるべきポイントが隠されていることがあります。魅力的な条件の裏側を理解せずに契約してしまうと、かえって損をしてしまう可能性もゼロではありません。

ここでは、更新料がない物件、特に民間のキャンペーン物件などを選ぶ際に、必ずチェックすべき注意点を詳しく解説します。賢い物件選びとは、一つの項目だけでなく、契約全体を通してのトータルコストで判断することです。

最も重要な視点は、「更新料というコストが、他の費用に形を変えて転嫁されていないか?」ということです。 大家さんや管理会社もビジネスで物件を貸し出しているため、更新料収入がなくなる分を、どこか別の部分で補っているケースが少なくありません。

1. 毎月の家賃が相場より高く設定されていないか?

最もよくあるケースがこれです。「更新料なし」を謳う代わりに、周辺の同条件の物件と比べて、毎月の家賃が数千円高く設定されていることがあります。

一見、月々数千円の違いは小さく感じるかもしれませんが、契約期間である2年間(24ヶ月)で計算すると、その差は大きな金額になります。

【トータルコスト比較シミュレーション】

- 物件A: 家賃80,000円、共益費5,000円、更新料あり(家賃1ヶ月分)

- 物件B: 家賃84,000円、共益費5,000円、更新料なし

この2つの物件の2年間の総支払額を比較してみましょう。

- 物件Aの2年間総コスト:

- 家賃・共益費:(80,000円 + 5,000円) × 24ヶ月 = 2,040,000円

- 更新料:80,000円

- 合計:2,120,000円

- 物件Bの2年間総コスト:

- 家賃・共益費:(84,000円 + 5,000円) × 24ヶ月 = 2,136,000円

- 更新料:0円

- 合計:2,136,000円

この場合、「更新料なし」の物件Bの方が、2年間で16,000円も総支払額が高くなります。 このように、目先の更新料の有無だけでなく、長期的な視点でどちらが経済的かを計算することが不可欠です。

2. 礼金やその他の初期費用が高くないか?

更新料がない代わりに、入居時の礼金が相場より高く(例:2ヶ月分など)設定されているケースもあります。また、「消毒施工料」「安心サポート料」といった名目の任意加入のオプション費用が、半ば強制的に契約内容に含まれている場合も注意が必要です。初期費用の見積もりを詳細に確認し、不要な費用が含まれていないかをチェックしましょう。

3. 短期解約違約金が設定されていないか?

「更新料なし」物件で、特に注意したいのが「短期解約違約金」の特約です。これは、「契約から一定期間内(例:1年未満や2年未満)に解約した場合、違約金として家賃の1~2ヶ月分を支払う」というものです。

この特約があると、更新時期を待たずに引っ越したくなった場合でも、高額な違約金が発生するため、住み替えの自由度が著しく制限されます。更新料がないメリットと引き換えに、契約期間に縛られるデメリットを負うことになるのです。契約書や重要事項説明書の特約事項は、隅々まで目を通す必要があります。

4. その他の費用が相場より高くないか?

退去時に請求される「ハウスクリーニング費用」や「原状回復費用」が、契約書で相場よりも高く、かつ具体的な金額で定められているケースもあります。「退去時クリーニング代:80,000円」のように固定額で明記されている場合、たとえ綺麗に部屋を使っていても、その金額を支払わなければなりません。

【トータルコスト比較のためのチェックリスト】

更新料がない物件を検討する際は、以下の表を使って総合的に比較することをおすすめします。

| チェック項目 | 物件A(更新料あり) | 物件B(更新料なし) | 判断のポイント |

|---|---|---|---|

| 月額家賃 | 相場通りか? | 相場より高くないか? | 24ヶ月分の差額を計算する。 |

| 礼金 | 0~1ヶ月分 | 2ヶ月分など高くないか? | 初期費用の総額を比較する。 |

| 更新料(2年後) | 1ヶ月分 | 0円 | この項目だけで判断しない。 |

| 短期解約違約金 | なし | 「1年未満で家賃2ヶ月分」など不利な条件はないか? | 引っ越しの自由度に影響する。 |

| 退去時費用 | 実費精算が基本 | 高額な固定費用が設定されていないか? | 出ていく時のコストを把握する。 |

| 総合判断 | – | – | 目先の「更新料ゼロ」に惑わされず、入居から退去までのトータルコストでどちらが得かを冷静に判断することが最も重要。 |

結論として、「更新料なし」が必ずしもお得であるとは限りません。 それは単なる料金体系の一つの形であり、その物件のトータルコストパフォーマンスを評価するための一要素に過ぎないのです。物件を検討する際は、不動産会社の担当者にこれらの点を率直に質問し、納得のいく説明を求める姿勢が大切です。

賃貸の更新料に関するよくある質問

ここまで賃貸の更新料について多角的に解説してきましたが、まだ解決しきれない疑問や、特に多くの人が抱く不安もあるでしょう。このセクションでは、更新料に関する「よくある質問」をピックアップし、Q&A形式で分かりやすく回答します。これまでの内容の総復習としてもお役立てください。

更新料の支払いは拒否できますか?

A(回答):賃貸借契約書に更新料の支払いに関する条項が明記されており、その金額が法外に高額でない限り、入居者(借主)の一方的な都合で支払いを拒否することはできません。

この質問は非常に多く寄せられますが、その答えは明確です。更新料は法律で定められた義務ではありませんが、契約書に記載され、双方が合意して署名・捺印した時点で、それは法的に有効な「約束(契約)」となります。

- 契約違反になる: この約束を一方的に破り、支払いを拒否する行為は、家賃の支払い義務を怠るのと同様に「契約違反」と見なされます。

- 信頼関係の破壊: 支払いを拒否し続けると、大家さん(貸主)との「信頼関係が破壊された」と判断される可能性があります。これは、貸主側が契約を解除するための正当な理由となり得ます。

- 最終的には退去のリスク: 信頼関係の破壊が認められると、貸主は契約を解除し、物件からの退去を求めることができます。最終的には訴訟を経て、強制退去に至るリスクもゼロではありません。

過去の最高裁判所の判例でも、更新料の特約は原則として有効と判断されています。したがって、「更新料は不当だ」という個人の考えだけで支払いを拒否しても、法的には認められない可能性が非常に高いです。

もし、経済的な事情で支払いが困難な場合や、金額に納得がいかない場合は、「拒否」という強硬手段ではなく、「交渉」という対話の道を選ぶべきです。 正直に事情を説明して分割払いや減額を相談するか、あるいは契約を更新せずに引っ越すことを検討するのが、賢明な対処法です。住まいを失うリスクを冒すことは絶対に避けるべきです。

相場より高い場合、値下げ交渉は可能ですか?

A(回答):はい、交渉すること自体は可能です。ただし、交渉が必ず成功するとは限りません。成功の可能性を高めるためには、適切な準備と伝え方が極めて重要になります。

ご自身の契約書に記載された更新料が、地域の相場(例:首都圏での家賃1ヶ月分)よりも明らかに高い場合(例:家賃の2ヶ月分など)、値下げ交渉を試みる価値は十分にあります。

交渉を成功させるためのポイントは、「更新料の値下げ交渉を成功させる3つのコツ」のセクションで詳しく解説した通りです。要点を再度まとめると、以下の3点が重要になります。

- 客観的な根拠を用意する:

「高いから下げてほしい」という感情論ではなく、「近隣の同条件の物件では、更新料は家賃1ヶ月分が相場のようです」といった具体的なデータを示しましょう。これにより、あなたの要求が単なるわがままではなく、市場の現実に即したものであることを示すことができます。 - 誠実な態度で「相談」する:

交渉は、相手を打ち負かすための戦いではありません。「ご相談があるのですが…」と低姿勢で切り出し、今後も長く住み続けたいという意思を伝えることで、貸主側も「この入居者を失いたくない」と考え、交渉に応じやすくなります。 - 適切なタイミングで行う:

交渉のベストタイミングは、更新の通知書が届いてから、合意書を返送するまでの間です。この時期を逃すと、交渉の機会そのものが失われてしまう可能性があります。

特に、消費者契約法では「事業者の損害を超える賠償金を定める条項」や「消費者の利益を一方的に害する条項」は無効とされています。相場を著しく超える高額な更新料は、この条項に該当する可能性があり、交渉の有力な材料となり得ます。

ただし、交渉はあくまで双方の合意形成を目指すものです。貸主側にも事情があり、必ずしも要求が通るとは限らないことを念頭に置き、冷静かつ粘り強く話し合う姿勢が大切です。

まとめ:契約前に更新料の有無を確認しよう

この記事では、賃貸の更新料という、多くの人にとって馴染み深くも悩ましいテーマについて、その法的な位置づけから相場、具体的な手続き、トラブル対処法、そして交渉術に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、快適で安心な賃貸ライフを送るために、これまでの内容から得られる最も重要な教訓をまとめておきましょう。

賃貸の更新料に関するトラブルや不安のほとんどは、事前の確認と準備によって防ぐことができます。 そのために、あなたが心に留めておくべき重要なポイントは以下の通りです。

- 更新料は「契約」である: 更新料は法律上の義務ではなく、あくまで賃貸借契約書に基づく貸主と借主の間の「約束」です。契約書にサインするということは、その約束に同意したことを意味します。

- 相場は家賃1ヶ月分、でも地域差は大きい: 更新料の一般的な相場は家賃の1ヶ月分ですが、これは主に首都圏の慣習です。関西圏のように更新料がない地域も多く、お住まいのエリアの慣習を理解しておくことが重要です。

- 更新費用は総額で把握する: 更新時に支払うのは更新料だけではありません。更新事務手数料、火災保険料、賃貸保証料といった諸費用が加わり、総額は想定以上になることがあります。通知書の内訳をしっかり確認し、計画的に資金を準備しましょう。

- 支払いを拒否するリスクは大きい: 契約書に記載された更新料の支払いを一方的に拒否すれば、契約違反と見なされ、最悪の場合は住まいを失うリスクがあります。

- 困ったときは「対話」か「転居」: 支払いが難しい場合は、無視や拒否ではなく、まずは大家さんや管理会社に正直に相談し、交渉することが第一歩です。それでも解決が難しい場合や、現在の住まいに不満があるなら、更新と引っ越しのコストを冷静に比較し、自分にとって最適な道を選びましょう。

- 「更新料ゼロ」の裏側を見抜く: 更新料がかからない物件は魅力的ですが、その分が家賃や他の費用に上乗せされていないか、トータルコストで判断する視点が不可欠です。

そして、これらすべてのポイントを踏まえた上で、最もシンプルかつ効果的な自衛策は、「賃貸契約を結ぶ前に、更新料の有無と条件を徹底的に確認すること」に尽きます。

物件探しの段階で、不動産会社の担当者に「この物件の更新料はいくらですか?」「更新時にかかるその他費用はありますか?」と明確に質問しましょう。そして、契約前の重要事項説明の際には、説明をただ聞き流すのではなく、手元の書類で更新に関する条項を自分の目で確認し、少しでも疑問があればその場で解消する姿勢が大切です。

賃貸契約は、あなたの生活の基盤を支える重要な約束事です。 この記事で得た知識を武器に、契約内容を正しく理解し、納得した上で新しい生活をスタートさせてください。そうすれば、2年後の契約更新の時期が来ても、慌てることなく、自信を持って対応できるはずです。