賃貸物件を探していると、「更新料なし」という魅力的な言葉を目にすることがあります。2年ごとに発生するまとまった出費がなくなるのは、誰にとっても嬉しいことでしょう。しかし、なぜ更新料がかからないのでしょうか。そこには見過ごせない「からくり」が存在する可能性があります。「更新料なし」という言葉だけで物件を選んでしまうと、かえって損をしてしまうケースも少なくありません。

この記事では、賃貸物件の更新料の基本的な仕組みから、「更新料なし物件」に隠されたからくり、そのメリットとデメリット、そして契約前に必ず確認すべきチェックポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたのライフプランや経済状況に本当に合った物件を見極める力が身につき、後悔のない部屋探しができるようになるでしょう。

目次

賃貸の更新料とは

まずはじめに、多くの賃貸物件で慣習となっている「更新料」について、その基本的な意味合いや目的、相場、支払い時期について詳しく見ていきましょう。この基礎知識が、「更新料なし物件」のからくりを理解する上で非常に重要になります。

更新料を支払う理由

賃貸物件の契約は、多くの場合2年間で設定されています。その契約期間が満了した後も同じ物件に住み続けたい場合、貸主(大家さん)との間で契約を更新する手続きが必要になります。この契約を更新する際に、借主(入居者)から貸主に対して支払われるお金が「更新料」です。

実は、この更新料には、借地借家法などの法律で支払いが義務付けられているわけではありません。あくまで長年にわたって形成されてきた商慣習であり、特に首都圏をはじめとする関東地方で広く見られます。一方で、関西地方や一部の地域では更新料の慣習がない、あるいは非常に少ないケースもあります。

では、なぜ法的な義務がないにもかかわらず、更新料を支払う必要があるのでしょうか。その理由は、主に貸主側の事情にあります。

- 賃料の補充・損害の補填

貸主にとって、更新料は賃料収入を補うための重要な収益源の一つと位置づけられています。物件の維持管理には、経年劣化による設備の修繕費やリフォーム費用など、継続的なコストがかかります。更新料は、こうした費用の一部に充当されると考えられています。また、入居者が退去した際の原状回復費用で、敷金だけではカバーしきれない部分の補填という意味合いも含まれることがあります。 - 長期入居者へのサービス継続の対価

貸主の視点では、契約更新は「今後も引き続き、安定した住環境とサービスを提供します」という約束の更新でもあります。更新料は、その約束に対する対価、つまり一種の手数料として捉えられている側面があります。 - 地域の慣習

前述の通り、地域によっては更新料の支払いが当たり前の慣習となっています。その地域で物件を貸し出す以上、他の物件と条件を合わせるために更新料を設定している、というシンプルな理由も大きいでしょう。

重要なのは、更新料の支払い義務は、賃貸借契約書にその旨が明記されている場合に発生するという点です。契約書に「契約更新時、借主は貸主に対し、更新料として新賃料の1ヶ月分を支払うものとする」といった条項があれば、それは法的に有効な約束となり、借主は支払う義務を負います。逆に、契約書に記載がなければ支払う必要はありません。そのため、賃貸契約を結ぶ際には、更新料に関する条項の有無を必ず確認することが不可欠です。

更新料の相場

更新料の金額は法律で定められていないため、物件や地域によって異なりますが、一般的な相場は存在します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 一般的な相場 | 家賃の1ヶ月分〜2ヶ月分 |

| 地域差 | 関東地方では一般的(1ヶ月分が多い)。関西地方では少ないか、ない場合が多い。 |

| 契約期間 | 2年契約が主流のため、2年ごとに発生することが多い。 |

最も多いのは「家賃の1ヶ月分」というケースです。例えば、家賃が8万円の物件であれば、2年ごとの契約更新時に8万円の更新料を支払うことになります。物件によっては「家賃の1.5ヶ月分」や「2ヶ月分」と設定されていることもあり、その場合は12万円や16万円といったまとまった出費が必要になります。

この金額は、月々の家賃とは別に用意しなければならないため、家計にとっては大きな負担です。特に、新生活を始めたばかりの学生や社会人にとっては、2年後に訪れるこの出費を見越して計画的に貯蓄しておく必要があります。

また、更新料と混同されやすい費用に「更新事務手数料」があります。これは、更新手続きを行う不動産管理会社に支払う手数料で、更新料とは別に請求されることがあります。相場は数千円から家賃の0.5ヶ月分程度と比較的手頃ですが、更新料と合わせて請求されると、さらに負担は大きくなります。契約時には、更新時にかかる費用が「更新料」だけなのか、「更新事務手数料」も含まれるのかを明確に確認しておくことが大切です。

更新料を支払うタイミング

更新料を支払うタイミングは、賃貸借契約の期間満了が近づいてきた時期です。一般的には、以下のような流れで手続きが進みます。

- 契約更新の案内が届く

契約期間が満了するおよそ1ヶ月〜3ヶ月前になると、貸主または物件を管理する不動産会社から「契約更新のご案内」といった書類が郵送などで届きます。この書類には、更新後の契約条件(家賃の改定など)や、更新の意思表示の期限、そして更新料の金額と支払期日などが記載されています。 - 更新の意思表示

借主は、案内に記載された期限までに、契約を更新するか、期間満了で退去するかを決定し、貸主側に伝えます。更新する場合は、同封されている「更新合意書」や「更新契約書」などに署名・捺印して返送します。 - 更新料の支払い

更新の意思表示と書類の提出が終わったら、指定された期日までに更新料を支払います。支払い方法は、銀行振込が一般的です。この支払いが完了して、正式に契約更新が成立します。

もし、更新の案内が来ても何もせず、契約期間が満了してしまった場合はどうなるのでしょうか。この場合、契約は「法定更新」という形に移行することがあります。法定更新とは、当事者間で特別な合意がなくても、法律に基づいて従前と同一の条件で契約が更新される制度です。ただし、法定更新になると契約期間の定めがなくなり、貸主からの解約申し入れがしやすくなるなど、借主にとって不利な状況になる可能性もあります。

更新時期が近づいたら、必ず案内の内容を確認し、定められた手続きを適切に行うことが重要です。更新料の支払いは、住み続けるための重要なステップであり、その負担をなくしたいというニーズから「更新料なし物件」が注目されているのです。

更新料なし物件のからくり

「更新料なし」という響きは非常に魅力的ですが、貸主も事業として賃貸経営を行っているため、どこかで収益を確保する必要があります。つまり、更新料という項目で徴収しない代わりに、別の形で費用を回収しているケースがほとんどです。ここでは、その代表的な「からくり」を6つのパターンに分けて詳しく解説します。

家賃や管理費が相場より高い

これが、更新料なし物件における最も一般的で典型的なからくりです。2年ごとに受け取るはずだった更新料(例えば家賃1ヶ月分)を、24ヶ月(2年間)の家賃や管理費に少しずつ上乗せして回収するという仕組みです。

考えてみれば、これは合理的な方法です。貸主にとっては、入居者が2年以内に退去してしまっても更新料を取りっぱぐれるリスクがなく、毎月安定した収入が見込めます。一方、借主にとっても、2年ごとのまとまった出費を避けられるというメリットがあります。

しかし、この仕組みには注意が必要です。一見、月々の負担増は小さく見えても、長期間住み続けると、総支払額では更新料ありの物件よりも高くなる可能性があるのです。

具体的にシミュレーションしてみましょう。

【シミュレーション】家賃8万円の物件で4年間住んだ場合の総支払額比較

| 比較項目 | A:更新料あり物件 | B:更新料なし物件 |

|---|---|---|

| 月額家賃 | 80,000円 | 84,000円(相場より4,000円高い) |

| 管理費 | 5,000円 | 5,000円 |

| 月々の支払額 | 85,000円 | 89,000円 |

| 更新料(2年ごと) | 80,000円(家賃1ヶ月分) | 0円 |

| 2年間の総支払額 | 2,120,000円(8.5万円×24ヶ月 + 8万円) | 2,136,000円(8.9万円×24ヶ月) |

| 4年間の総支払額 | 4,240,000円(8.5万円×48ヶ月 + 8万円×1回) | 4,272,000円(8.9万円×48ヶ月) |

※このシミュレーションはあくまで一例です。

このケースでは、2年間の時点ですでに更新料なし物件(B)の総支払額がわずかに上回っています。そして、4年間住み続けた場合、その差はさらに開きます。この例では、家賃への上乗せ額を4,000円としましたが、これは更新料8万円を24ヶ月で割った約3,333円よりも少し高い設定です。貸主側がリスクヘッジや利益確保のために、単純な分割額よりも多めに上乗せしていることは珍しくありません。

したがって、「更新料なし」という言葉だけに惹かれるのではなく、その物件の家賃や管理費が、周辺にある同等条件の物件の相場と比較して妥当かどうかを冷静に判断することが極めて重要です。

敷金・礼金などの初期費用が高い場合がある

更新料という将来の収入を放棄する代わりに、入居時に受け取る初期費用、特に「礼金」を高く設定することで、貸主が早期に収益を確保しようとするケースもあります。

- 敷金: 退去時の原状回復費用や家賃滞納に備えるための「預り金」。基本的には退去時に返還される性質のお金です。

- 礼金: 部屋を貸してくれた大家さんに対して「お礼」として支払うお金。こちらは返還されません。

更新料なし物件の中には、礼金が相場の「家賃1ヶ月分」ではなく、「2ヶ月分」や「3ヶ月分」に設定されていることがあります。例えば、家賃8万円の物件で礼金が2ヶ月分であれば、入居時に16万円を支払うことになります。これは、2年後に支払うはずだった更新料(仮に8万円)を前払いしている、あるいはそれ以上の金額を支払っていると考えることもできます。

このパターンは、特に短期での居住を考えている人にとっては不利に働く可能性があります。1年で退去した場合、更新料を支払う必要はもともとないのに、高額な礼金を支払ってしまっているため、結果的に大きな損をすることになります。

物件選びの際は、月々の家賃だけでなく、敷金・礼金を含めた初期費用の総額がいくらになるのかを必ず計算し、他の物件と比較検討することが大切です。

短期解約で違約金が発生することがある

貸主が更新料を無料にするのは、「できるだけ長く住んでほしい」という期待が前提にあります。家賃に更新料分を上乗せしている場合、少なくとも2年以上住んでもらわないと、貸主は更新料ありの物件よりも収益が少なくなってしまいます。

そのため、そのリスクを回避する目的で、「短期解約違約金」の特約が契約書に盛り込まれていることが非常に多いです。これは、「契約開始から一定期間内(例:1年未満や2年未満)に解約・退去する場合には、違約金として家賃の1ヶ月分(または2ヶ月分)を支払う」という内容のペナルティです。

例えば、「1年未満の解約は家賃の2ヶ月分、2年未満の解約は家賃の1ヶ月分の違約金を支払う」といった具体的な条項が記載されています。急な転勤や家庭の事情で、やむを得ず1年半で引っ越すことになった場合、この特約があると、退去時に家賃1ヶ月分の違約金を支払わなければなりません。

「更新料がないから、いつでも好きな時に引っ越せる」と安易に考えていると、思わぬ出費に見舞われることになります。契約前には、契約書の「特約事項」の欄を隅々まで読み込み、短期解約違約金の有無、適用される期間、金額を正確に把握しておくことが、トラブルを避けるために絶対に必要です。

「更新事務手数料」が別途必要な場合がある

「更新料は0円です」と謳っていても、よくよく契約書を確認すると、「更新事務手数料」や「契約更新手数料」といった名目で費用が請求されるケースがあります。

これは、貸主(大家さん)に支払う「更新料」とは異なり、契約更新の手続きを代行する不動産管理会社に支払う事務手数料です。金額は更新料よりも安く、数千円から高くても家賃の0.5ヶ月分程度が相場ですが、「費用は一切かからない」と思っていた借主にとっては、想定外の出費となります。

貸主としては「更新料は無料にしている」という事実に間違いはないため、虚偽の説明にはあたりません。しかし、借主からすれば、結局のところ更新時に支払いが発生することに変わりはありません。

この「からくり」に気づかずに契約してしまうと、2年後に「話が違う」と感じてしまう可能性があります。物件を案内してくれた不動産会社の担当者に、「更新料が無料なのは理解しましたが、それ以外に更新事務手数料などの費用はかかりますか?」と具体的に質問し、明確な回答を得ておくことが賢明です。

フリーレント物件である

「フリーレント」とは、入居後、最初の数ヶ月間(通常は1〜2ヶ月)の家賃が無料になるサービスです。特に空室期間が長引いている物件などで、入居者を早く見つけるためのキャンペーンとして行われます。

このフリーレントと「更新料なし」がセットになっている物件も存在します。一見すると、初期費用も抑えられ、将来の更新料もかからない、非常にお得な物件に見えます。

しかし、ここにも注意点があります。フリーレント期間中の家賃収入がない分、貸主はその損失をどこかで回収しようと考えます。その結果、

- 月々の家賃が相場より高く設定されている。

- 短期解約違約金の条件が厳しく設定されている。(例:フリーレント期間を含め、1年未満や2年未満の解約で、フリーレント分の家賃と違約金を支払うなど)

といったケースが多く見られます。フリーレントという目先のメリットに飛びつく前に、その物件がなぜフリーレントを提供しているのか、その背景にある「からくり」を冷静に見極める必要があります。月々の家賃の妥当性や、短期解約違約金の有無とその内容を精査することが、フリーレント付きの更新料なし物件を選ぶ際の重要なポイントです。

UR賃貸住宅や公営住宅である

最後に紹介するのは、これまでの「からくり」とは少し性質が異なるケースです。それは、UR都市機構が管理する「UR賃貸住宅」や、都道府県・市区町村が運営する「公営住宅」です。

これらの物件は、営利を第一の目的としない公的・準公的な団体が運営しているため、制度として初めから更新料が存在しません。これは「からくり」ではなく、物件の大きな特徴の一つです。

| 種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| UR賃貸住宅 | 更新料なし、礼金なし、仲介手数料なし、保証人なしの「4つのなし」が最大の特徴。 | 入居には所得基準(規定の月収額以上など)を満たす必要がある。人気物件は抽選になることも。 |

| 公営住宅 | 都営住宅、市営住宅など。こちらも更新料はかからない。家賃が比較的安価。 | 所得制限(規定の収入以下)や同居家族の要件など、入居条件が厳しい。応募は抽選で倍率が高い。 |

UR賃貸住宅や公営住宅は、更新料の心配がないだけでなく、礼金や仲介手数料も不要な場合が多く、初期費用を大幅に抑えられるという大きなメリットがあります。もし入居資格を満たしているのであれば、これらの物件は非常に有力な選択肢となるでしょう。

ただし、誰でもすぐに入居できるわけではなく、収入に関する条件や抽選といったハードルがあることを理解しておく必要があります。

更新料なし物件に住む3つのメリット

更新料なし物件にはいくつかの「からくり」がある一方で、それを理解した上で選ぶのであれば、大きなメリットを享受できます。ここでは、更新料なし物件に住むことで得られる主な3つのメリットを掘り下げて解説します。

① 更新時の出費を抑えられる

これが、更新料なし物件を選ぶ最大の、そして最も直接的なメリットです。多くの賃貸物件で慣習となっている2年に一度の更新料の支払いがなくなることで、金銭的にも精神的にも大きな余裕が生まれます。

通常、更新料は家賃の1ヶ月分が相場とされています。家賃が10万円の物件なら10万円、15万円の物件なら15万円というまとまった金額が、更新のたびに必要になります。これに加えて、火災保険の更新料や、場合によっては更新事務手数料、保証会社の更新料などがかかることもあり、総額で20万円近い出費になるケースも珍しくありません。

この数十万円単位の臨時出費がなくなることのインパクトは非常に大きいものです。

- 計画的な貯蓄が容易になる: 「2年後までに更新料を貯めなければ」というプレッシャーから解放されます。毎月の収入を、より自由に貯蓄や投資、自己投資などに振り分けることができます。

- 急な出費への対応力が高まる: 冠婚葬祭や病気、ケガなど、人生には予期せぬ出費がつきものです。更新料という固定的な大型出費がなくなることで、こうした不測の事態にも対応しやすくなります。

- 生活の質を向上させられる: 浮いた更新料の分を、旅行や趣味、欲しかった家具・家電の購入などに充てることで、生活に潤いと満足感をもたらすことができます。例えば、2年ごとに10万円が浮くと考えれば、毎月約4,000円を自由に使えるお金が増えるのと同じ効果があります。

特に、収入がまだ安定していない若手の社会人や、節約を心がけているカップル、子育て世帯にとって、このメリットは非常に魅力的です。更新のタイミングで頭を悩ませる必要がなく、安心して同じ場所に住み続けられるという精神的な安らぎは、お金には代えがたい価値があると言えるでしょう。

② 長く住むほどお得になる

「からくり」の章で、更新料なし物件は月々の家賃が割高な傾向にあると解説しました。そのため、短期間の居住では総支払額が割高になる可能性があります。しかし、視点を変えれば、一定の期間を超えて長く住み続けることで、その関係が逆転し、結果的に更新料ありの物件よりも総支払額が安くなるのです。

この「損益分岐点」がどこにあるのかを理解することが、更新料なし物件を賢く選ぶための鍵となります。

再びシミュレーションで考えてみましょう。

【シミュレーション】長期居住した場合の総支払額比較

- 物件A(更新料あり): 家賃80,000円、管理費5,000円、更新料80,000円(2年ごと)

- 物件B(更新料なし): 家賃84,000円、管理費5,000円、更新料0円

| 居住期間 | 物件Aの総支払額(更新料込み) | 物件Bの総支払額 | 差額(B – A) |

|---|---|---|---|

| 2年間 | 2,120,000円 | 2,136,000円 | +16,000円 |

| 4年間 | 4,240,000円 | 4,272,000円 | +32,000円 |

| 6年間 | 6,440,000円 | 6,408,000円 | -32,000円 |

| 8年間 | 8,640,000円 | 8,544,000円 | -96,000円 |

このシミュレーションでは、居住期間が5年を過ぎたあたりから物件B(更新料なし)の方がお得になり始め、6年目には総支払額で逆転します。そして8年間住んだ場合には、その差は96,000円にも広がります。

このように、「この街に腰を据えて、最低でも4年、できれば6年以上は住みたい」と考えている人にとっては、更新料なし物件は非常に合理的な選択となり得ます。毎月の家賃は少し高くても、長期的な視点で見ればトータルコストを抑えることができるのです。

自分のライフプラン(転勤の可能性、結婚や出産の予定など)と照らし合わせ、どのくらいの期間その物件に住むことになりそうかを予測し、総支払額を計算してみることが重要です。長期居住を前提とするならば、更新料なし物件の「長く住むほどお得になる」というメリットを最大限に活かすことができるでしょう。

③ ライフスタイルの変化に対応しやすく退去しやすい

賃貸物件に住んでいると、「あと3ヶ月で更新時期だから、引っ越すのはもったいない」「更新料を払ったばかりだから、次の更新までは我慢しよう」といったように、更新料の存在が心理的な”縛り”となり、引っ越しのタイミングを左右してしまうことがよくあります。

更新料なし物件のメリットは、この「更新時期の縛り」から解放される点にもあります。

- 転職・キャリアチェンジ: 新しい職場が遠くなった場合でも、更新時期を気にすることなく、通勤に便利な場所へスムーズに引っ越しを検討できます。

- 結婚・同棲: パートナーとの新しい生活を始めるにあたり、手狭になった部屋から、より広い部屋へ移るタイミングを自由に決められます。「更新まで待つ」という無駄な期間を過ごす必要がありません。

- 転勤: 会社の辞令による急な転勤でも、「更新料を払ったばかりなのに…」という金銭的な損失感を抱くことなく、次の任地へ向かうことができます。

- 近隣トラブル: 隣人との騒音トラブルや、住環境の悪化など、予期せぬ問題が発生した場合でも、我慢し続けることなく、より良い環境を求めて退去するという選択肢を取りやすくなります。

もちろん、このメリットを享受するためには、「短期解約違約金」の存在に注意する必要があります。しかし、違約金の適用期間(例えば1年未満)を過ぎていれば、基本的にはいつでもペナルティなしで退去が可能です。

つまり、更新料なし物件は、「更新料」という2年周期の大きなハードルを取り除き、より柔軟で自由な住み替えを可能にしてくれるのです。自分のライフステージの変化に機動的に対応したい、住む場所を固定されたくないという考え方を持つ人にとって、これは大きな精神的メリットと言えるでしょう。

更新料なし物件に住む3つのデメリット

魅力的なメリットがある一方で、更新料なし物件には見過ごせないデメリットも存在します。これらのデメリットを正しく理解し、自分の状況と照らし合わせることが、後悔しない物件選びには不可欠です。

① 物件の選択肢が少ない

まず直面するのが、物件の絶対数が少ないという現実的な問題です。賃貸市場全体を見渡したとき、更新料が設定されている物件が依然として多数派を占めています。特に、更新料の慣習が根強い首都圏や、交通の便が良い人気エリア、築浅で設備の整った物件など、多くの人が「住みたい」と思うような好条件の物件では、更新料なしの選択肢は限られてくる傾向にあります。

このため、物件探しにおいて「更新料なし」を絶対条件にしてしまうと、以下のような状況に陥りがちです。

- 希望エリアで見つからない: 住みたい駅や地域を限定すると、条件に合う物件が全くヒットしない、あるいは数件しか出てこないことがあります。

- 条件を妥協せざるを得ない: 「更新料なし」を優先するあまり、「駅から遠い」「築年数が古い」「間取りが希望と違う」といった、他の重要な条件を妥協しなければならなくなる可能性があります。

- 物件探しの期間が長引く: 選択肢が少ないため、理想の物件に出会うまでに時間がかかり、引っ越しの計画に支障をきたすことも考えられます。

特に、引っ越しシーズンである1月〜3月は、良い物件からどんどん埋まっていきます。その中で「更新料なし」という狭い選択肢の中から探していると、出遅れてしまい、満足のいく部屋を見つけられないまま妥協して契約してしまうリスクも高まります。

対策としては、「更新料なし」を必須条件ではなく、「できれば更新料なしが良い」という優先順位の条件として設定するのが現実的です。更新料ありの物件も含めて幅広く探し、それぞれの物件のメリット・デメリットを総合的に比較検討することで、最終的により満足度の高い物件に出会える可能性が高まります。

② 家賃が割高で総支払額が高くなる可能性がある

これは、メリットの裏返しであり、更新料なし物件を選ぶ際に最も注意すべきデメリットです。「からくり」の章でも詳しく解説した通り、更新料がない分、その費用が月々の家賃や管理費に上乗せされているケースがほとんどです。

この家賃の割高感が、特に短期的な居住においては大きなデメリットとして跳ね返ってきます。

例えば、会社の都合で2年以内に転勤になる可能性が高い人や、学生で卒業までの2年間だけ住む予定の人などが、家賃が割高な更新料なし物件を選んでしまうとどうなるでしょうか。

【シミュレーション】1年半(18ヶ月)で退去した場合の総支払額比較

- 物件A(更新料あり): 家賃80,000円、管理費5,000円。月々85,000円。

- 物件B(更新料なし): 家賃84,000円、管理費5,000円。月々89,000円。

| 項目 | 物件Aの総支払額 | 物件Bの総支払額 |

|---|---|---|

| 18ヶ月間の家賃・管理費 | 1,530,000円(8.5万円×18ヶ月) | 1,602,000円(8.9万円×18ヶ月) |

| 更新料 | 0円(2年未満のため発生せず) | 0円 |

| 総支払額 | 1,530,000円 | 1,602,000円 |

| 差額 | – | +72,000円 |

この場合、物件Aでは更新料が発生する2年を待たずに退去するため、更新料の支払いはありません。一方で、物件Bでは18ヶ月間にわたって割高な家賃を支払い続けることになります。その結果、更新料なしの物件Bの方が、総支払額で72,000円も高くなってしまうのです。

このように、居住期間が2年に満たないことがほぼ確定している場合、更新料なし物件を選ぶメリットはほとんどなく、むしろ損をする可能性が非常に高いと言えます。

自分のライフプランを冷静に見つめ、「何年住む可能性が高いか」をシビアに予測することが重要です。もし短期での退去が濃厚なのであれば、月々の家賃が安い更新料ありの物件を選び、更新時期が来る前に引っ越す方が、経済的にはるかに合理的です。

③ 短期解約違約金のリスクがある

更新料なし物件には、高い確率で「短期解約違約金」の特約が付帯しています。これは、貸主が「長く住んでもらうこと」を前提に更新料を免除しているため、その期待に反して短期間で退去する借主に対するペナルティとして設定されています。

この違約金のリスクは、予期せぬライフプランの変更があった場合に顕在化します。

- 具体例1:急な転勤

入社2年目のAさん。会社の寮を出て、初めての一人暮らしで「更新料なし」の物件を選んだ。長く住むつもりだったが、入居から10ヶ月後、突然地方支社への転勤が決まった。契約書には「1年未満の解約は家賃の2ヶ月分を違約金として支払う」という条項があったため、Aさんは退去時に家賃2ヶ月分(約18万円)の思わぬ出費を強いられた。 - 具体例2:婚約による同棲開始

B子さんは、都心へのアクセスが良い更新料なし物件で快適に暮らしていた。しかし、入居から1年半後、交際相手との結婚が決まり、二人で住むための広い部屋に引っ越すことに。契約書には「2年未満の解約は家賃の1ヶ月分を違約金として支払う」と書かれていた。B子さんは、お祝い事での引っ越しにもかかわらず、家賃1ヶ月分(10万円)の違約金を支払わなければならなかった。

これらの例のように、「更新料がないからいつでも自由に引っ越せる」という考えは非常に危険です。違約金の適用期間内での退去は、更新料の支払いと同等、あるいはそれ以上の金銭的負担につながる可能性があります。

このリスクを回避するためには、契約前に必ず契約書の「特約事項」を精読し、短期解約違約金の「有無」「適用期間(何年未満か)」「金額(家賃の何ヶ月分か)」の3点を正確に把握することが絶対に必要です。もし自分のライフプランに少しでも不確定要素があるならば、この違約金の存在は大きなデメリットとして重く受け止めるべきでしょう。

更新料なし物件がおすすめな人・おすすめでない人

これまで解説してきたメリットとデメリットを踏まえ、どのような人が更新料なし物件に向いていて、どのような人には向いていないのかを具体的に整理します。ご自身の状況と照らし合わせて、物件選びの参考にしてください。

更新料なし物件がおすすめな人

長く住み続けたい人

更新料なし物件の最大のメリットを享受できるのが、長期居住を計画している人です。具体的には、少なくとも4年、理想を言えばそれ以上同じ場所に住むことを考えている場合、更新料なし物件は非常に賢い選択となります。

前述のシミュレーションでも示した通り、更新料なし物件は月々の家賃が割高なため、最初の2〜4年間は総支払額で損をする可能性があります。しかし、更新料あり物件で2回目、3回目の更新料を支払うタイミングで、総支払額が逆転し始めます。長く住めば住むほど、その差は雪だるま式に広がり、結果的に大きな節約につながるのです。

- こんな人におすすめ:

- 持ち家を買う予定はなく、長く賃貸に住み続けるつもりの人

- 気に入った街や環境で、腰を据えて生活したいと考えている人

- 子どもの学区を変えたくないため、小学校卒業までなど、一定期間同じ場所に住むことが決まっているファミリー層

- 転勤の可能性が極めて低い職場で働いている人

これらの人々にとって、2年ごとにやってくる数十万円の出費の心配から解放され、長期的な視点でコストを抑えられる更新料なし物件は、まさに理想的な選択肢と言えるでしょう。

急な転勤など短期での引っ越しの可能性がある人

一見すると、このタイプは短期解約違約金のリスクがあるため、おすすめできないように思えます。しかし、「更新のタイミングに縛られたくない」という特定の条件下では、更新料なし物件が有利に働くことがあります。

ここでのポイントは、「2年未満ではあるが、1年は超える」といった中途半端な期間での引っ越しの可能性です。

- 具体例:

Cさんは、1年半後に海外支社へ赴任することがほぼ決まっています。- 選択肢1:更新料あり物件(家賃8万円、更新料8万円)

この物件に住むと、1年半後の退去なので更新料はかかりません。総支払額は家賃・管理費のみです。 - 選択肢2:更新料なし物件(短期解約違約金なし、または適用が1年未満)

この物件に住めば、もちろん更新料はかからず、1年半後の退去でも違約金は発生しません。

- 選択肢1:更新料あり物件(家賃8万円、更新料8万円)

この場合、比較すべきは純粋な月々の家賃です。もし更新料なし物件の家賃が割高であれば、選択肢1の方がお得です。

では、次のような場合はどうでしょうか。

- 具体例2:

Dさんは、2年と数ヶ月後に実家に戻る予定です。- 選択肢1:更新料あり物件(家賃8万円、更新料8万円)

この物件に住むと、2年後の更新時に8万円の更新料を支払い、そのわずか数ヶ月後に退去することになります。非常に無駄な出費に感じられます。 - 選択…2:更新料なし物件(家賃が多少割高でも)

この物件なら、2年を超えて住んでも更新料はかかりません。月々の家賃が多少割高でも、更新料8万円を支払うよりはトータルの出費が安く済む可能性が高いです。

- 選択肢1:更新料あり物件(家賃8万円、更新料8万円)

このように、「2年の契約期間満了直後に引っ越す可能性が高い」人にとっては、更新料という一時的な大型出費を避けられる更新料なし物件が合理的な選択となる場合があります。ただし、これは短期解約違約金の条件をクリアしていることが大前提です。

更新料なし物件がおすすめでない人

とにかく月々の家賃を安く抑えたい人

毎月のキャッシュフローを最優先し、月々の固定費を1円でも安くしたいと考えている人にとって、更新料なし物件はおすすめできません。

更新料なし物件の多くは、その費用が家賃に転嫁されているため、周辺相場よりも月々の支払額が高くなる傾向にあります。たとえその差が数千円であっても、毎月の固定費が増えることは、家計管理を厳密に行いたい人にとっては大きなストレスになります。

- こんな人には不向き:

- 収入が不安定で、月々の支出をできるだけ抑えたいフリーランスや契約社員の人

- 貯金や投資に回すお金を最大化するため、生活コストを切り詰めたい人

- 節約志向が強く、同じ条件なら少しでも安い家賃の部屋を選びたい人

このようなタイプの人にとっては、月々の家賃が安い更新料ありの物件を選び、2年後の更新料支払いに向けて、毎月コツコツと数千円ずつ貯金していく方が、精神的にも経済的にも合っていると言えます。例えば、更新料が8万円なら、24ヶ月で割ると月々約3,300円です。この金額を別に積み立てておくことで、更新時の負担に備えることができます。

目先の「更新料なし」という言葉に惑わされず、自分の経済観念や家計管理のスタイルに合った選択をすることが重要です。

更新料なし物件の探し方

自分は更新料なし物件に向いているかもしれない、と感じたら、次は具体的に物件を探すステップに進みます。ここでは、効率的に更新料なし物件を見つけるための3つの主要な方法を紹介します。

不動産情報サイト(SUUMO、HOME’Sなど)で探す

現在、最も手軽で一般的な探し方が、SUUMO(スーモ)やHOME’S(ホームズ)、at home(アットホーム)といった大手不動産情報ポータルサイトを活用する方法です。これらのサイトには、全国の膨大な賃貸物件情報が集約されており、詳細な条件を指定して検索できます。

更新料なし物件を探す際の具体的な手順は以下の通りです。

- エリア・沿線・駅を指定する: まずは、住みたい場所の基本的な条件を入力します。

- 賃料や間取りなどの基本条件を設定する: 家賃の上限や希望の間取り、駅からの徒歩時間などを指定します。

- 「こだわり条件」や「詳細条件」で絞り込む: ここが最も重要なステップです。サイトによって名称は異なりますが、「こだわり条件」や「その他」「特徴」といった項目の中に、「更新料なし」または「更新料不要」といったチェックボックスが用意されています。ここにチェックを入れて検索することで、対象の物件だけを抽出できます。

- キーワード検索を活用する: もしチェックボックスが見当たらない場合や、より網羅的に探したい場合は、サイト内のフリーワード検索機能で「更新料なし」「更新料不要」と入力して検索するのも有効です。これにより、物件の説明文の中にこれらのキーワードが含まれる物件もヒットさせることができます。

【サイト活用のポイント】

- 複数のサイトを併用する: サイトによって掲載されている物件が微妙に異なることがあるため、複数のポータルサイトをチェックすることで、より多くの選択肢に出会えます。

- 新着物件をこまめにチェックする: 人気の更新料なし物件は、掲載されるとすぐに申し込みが入ってしまうこともあります。希望条件を保存しておき、新着物件の通知を受け取る設定にしておくと、チャンスを逃しにくくなります。

- 候補物件は必ず詳細を確認する: 検索でヒットした物件でも、「からくり」で解説したような注意点がないか、物件の詳細ページを隅々まで確認することが大切です。

UR賃貸住宅の公式サイトで探す

「からくり」の章でも触れた通り、UR賃貸住宅は制度として更新料がかかりません。さらに、礼金・仲介手数料・保証人も不要という大きなメリットがあるため、条件が合う人にとっては非常に有力な選択肢です。

UR賃貸住宅は、一般的な不動産ポータルサイトにも掲載されていることがありますが、最も確実で詳しい情報を得られるのは、運営元であるUR都市機構の公式サイト「UR賃貸住宅」です。

【UR公式サイトでの探し方】

- UR都市機構の公式サイトにアクセスする: 「UR賃貸住宅」で検索すればすぐに見つかります。

- 希望のエリアや団地名で検索する: 地図や都道府県、沿線・駅などから希望のエリアを絞り込みます。

- 空室情報を確認する: 条件に合う団地が見つかったら、現在の空室状況を確認します。間取りや家賃、入居可能日などの詳細が表示されます。

- 申し込み資格を確認する: UR賃貸住宅には収入基準(世帯の月収額が基準月収額以上であることなど)があります。自分が申し込み資格を満たしているか、サイト内の案内で必ず確認しましょう。

- 内覧の申し込みや仮申し込みを行う: 気に入った物件があれば、サイト上から内覧の予約や仮申し込みの手続きに進むことができます。

UR賃貸住宅は、しっかりとした管理体制や、緑豊かな広い敷地を持つ団地が多いことも魅力です。更新料だけでなく、初期費用も大幅に抑えたいと考えている方は、ぜひ一度公式サイトを覗いてみることをおすすめします。

不動産会社に直接相談する

インターネットでの検索が主流の現代でも、地域の不動産会社に直接足を運んだり、電話やメールで問い合わせたりする方法も依然として有効です。特に、特定の地域に密着して長年営業している不動産会社は、ネットには掲載されていない独自の物件情報を持っていることがあります。

【不動産会社に相談するメリット】

- 非公開物件の紹介: 物件オーナーの意向などにより、インターネット上に公開されていない「非公開物件」や「未公開物件」を紹介してもらえる可能性があります。

- プロの視点からの提案: 「更新料なしの物件を探しているのですが、このエリアにありますか?」と直接伝えることで、担当者がプロの知識と経験を活かして、条件に合う物件を効率的に探し出してくれます。また、「更新料はないですが、こういうデメリットがありますよ」といった、ネットだけでは分かりにくい情報も教えてもらえます。

- 条件交渉の可能性: まれなケースですが、貸主との関係が深い不動産会社であれば、更新料ありの物件でも「更新料を半額にできないか」といった交渉を代理で行ってくれる可能性もゼロではありません。

相談に行く際は、事前に希望する条件(エリア、家賃、間取りなど)を整理しておき、「なぜ更新料なし物件を探しているのか(長期で住みたい、など)」という理由も合わせて伝えると、より的確な提案を受けやすくなります。手間はかかりますが、思わぬ掘り出し物の物件に出会えるチャンスがある方法です。

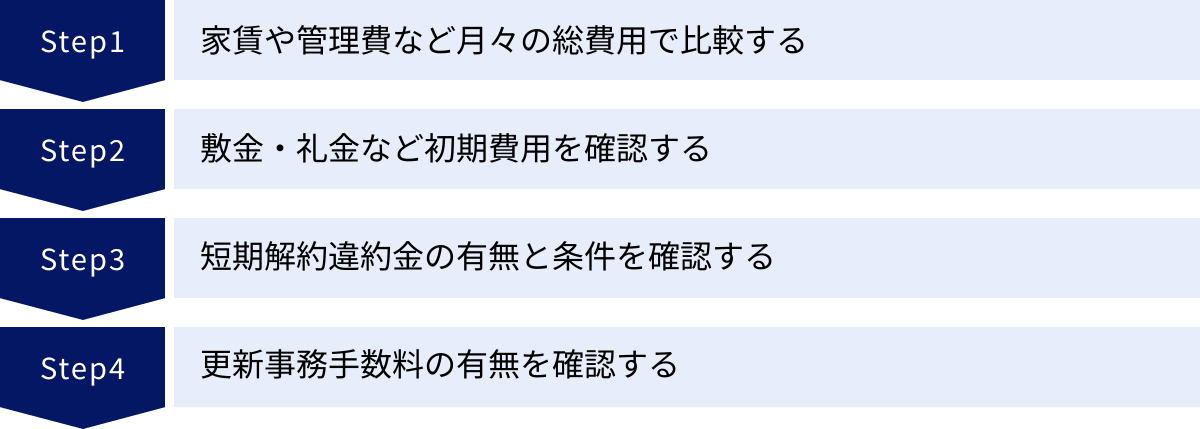

契約前に確認すべき4つのチェックポイント

希望の更新料なし物件が見つかったら、いよいよ契約です。しかし、ここで焦ってはいけません。「更新料なし」という言葉に安心せず、契約書にサインする前に、以下の4つのポイントを必ず最終確認してください。これを見落とすと、「こんなはずではなかった」という後悔につながる可能性があります。

① 家賃や管理費など月々の総費用で比較する

「更新料なし」という一点だけに注目してしまうと、物件の本当のコストを見誤ります。契約前に必ず行うべきなのは、その物件の月々の総支払額が、周辺の同等条件の物件と比較して妥当かどうかを冷静に評価することです。

【チェック手順】

- 月々の総費用を計算する: 確認するべきは家賃だけではありません。「家賃+管理費(または共益費)」を合計した金額が、毎月実際に支払う費用です。物件によっては、町内会費や24時間サポート費用などが別途かかる場合もあるため、それらもすべて含めた総額を算出します。

- 周辺相場を調査する: 物件を探していた時に利用した不動産情報サイトなどを使い、同じエリア・同じような条件(駅からの距離、築年数、広さ、設備など)の「更新料あり」の物件をいくつかピックアップします。

- 比較検討する: あなたが契約しようとしている更新料なし物件の月々の総費用と、ピックアップした更新料あり物件の総費用を比較します。

- 例: 契約したい更新料なし物件(A)が月々90,000円。周辺の類似した更新料あり物件(B)が月々85,000円。差額は5,000円です。

- 長期的な視点で判断する: この月々5,000円の差額が、更新料(仮に85,000円)を支払わなくて済むメリットに見合うかどうかを考えます。

- 2年間(24ヶ月)で考えると、差額の合計は 5,000円 × 24ヶ月 = 120,000円。これは更新料85,000円を上回ります。

- この場合、2年以内に退去するなら明らかに損。4年住むなら、更新料あり物件は合計170,000円(8.5万円×2回)の更新料がかかるのに対し、差額の合計は240,000円。やはり損です。

このように、具体的な数字に落とし込んで比較することで、その物件が本当に「お得」なのか、それとも「割高」なのかが客観的に判断できます。感覚だけで決めず、必ずこの比較作業を行ってください。

② 敷金・礼金など初期費用を確認する

月々の費用と並行して、契約時に一度だけ支払う「初期費用」の総額もしっかりと確認する必要があります。更新料がない代わりに、礼金などが高く設定されている「からくり」がないかを見抜くためです。

【チェックすべき初期費用の内訳】

- 敷金: 家賃の何ヶ月分か?

- 礼金: 家賃の何ヶ月分か?(特にここを重点的にチェック)

- 仲介手数料: 家賃の0.5ヶ月~1ヶ月分+消費税が一般的。

- 前家賃: 入居する月の家賃。

- 日割家賃: 月の途中から入居する場合のその月の日割りの家賃。

- 火災保険料: 加入が義務付けられている場合が多い。

- 鍵交換費用: 防犯のために前の入居者から鍵を交換する費用。

- 保証会社利用料: 保証人不要の場合などに利用する保証会社への初回費用。

これらの項目をすべてリストアップし、合計金額を算出します。そして、この初期費用の総額も、先ほど比較対象としてピックアップした「更新料あり」の物件と比べてみましょう。

もし、更新料なし物件の礼金が2ヶ月分、更新料あり物件の礼金が1ヶ月分といった差がある場合、その差額(この例では家賃1ヶ月分)は、将来支払うはずだった更新料を前払いしているのと同じだと考えられます。短期で退去する予定の人にとっては、この初期費用の高さが大きなデメリットになることを忘れてはいけません。

③ 短期解約違約金の有無と条件を確認する

これは、更新料なし物件を契約する上で、最も重要で、最も見落としてはならないチェックポイントです。口頭での「違約金はありません」という説明を鵜呑みにせず、必ず契約書面の文言で確認してください。

【契約書で確認すべき3つのポイント】

- 違約金の有無: 契約書の本文、特に「特約事項」の欄に、短期解約に関する記載がないか、一言一句くまなく探します。

- 適用される期間: 違約金が発生するのは、「契約開始から何年(何ヶ月)未満」の解約なのかを正確に把握します。「1年未満」「2年未満」といった記載が一般的です。

- 違約金の金額: 違約金として支払う金額がいくらなのかを確認します。「賃料の1ヶ月分」「賃料及び共益費の2ヶ月分」など、具体的な金額の算出方法が明記されています。

もし、この条項について少しでも不明な点や曖昧な表現があれば、署名・捺印する前に、必ず不動産会社の担当者に質問し、明確な説明を求めましょう。可能であれば、その説明内容をメールなどで記録として残しておくと、後々のトラブル防止につながります。

自分のライフプラン(転勤、結婚、転職などの可能性)を考えた上で、この違約金の条件が受け入れられるリスクかどうかを慎重に判断してください。

④ 更新事務手数料の有無を確認する

最後に、念のための確認として「更新料」以外の更新時費用の有無をチェックします。「更新料0円」と書かれていても、「更新事務手数料」「更新手数料」「書類作成費」といった名目で、数万円程度の費用が請求される可能性があります。

これも短期解約違約金と同様に、契約書の特約事項や重要事項説明書に記載されていることが多いです。

【確認のポイント】

- 費用の名称: 「更新料」以外の、更新に関わる費用の記載がないか。

- 金額: 費用が発生する場合、その具体的な金額はいくらか。

- 支払い先: その費用は貸主(大家さん)に支払うのか、不動産管理会社に支払うのか。

この費用は更新料に比べれば少額なことが多いですが、存在を知らないまま2年後を迎えると、不信感につながりかねません。契約時に「更新料が無料なのは承知していますが、それ以外に、2年後の契約更新の際に支払う費用は本当に一切ありませんか?」と最終確認の一言を伝えるだけで、安心して契約を進めることができます。

更新料なし物件に関するよくある質問

最後に、更新料なし物件に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

更新料なしでも更新手続きは必要ですか?

はい、ほとんどの場合で更新手続きは必要です。

「更新料の支払いがない」ことと、「契約更新の手続きが不要」であることはイコールではありません。賃貸借契約は通常2年間といった有期の契約であり、その期間が満了すれば、本来は契約関係が終了します。引き続き住み続けるためには、貸主と借主の間で「契約を更新する」という双方の合意が必要になります。

そのため、更新料の有無にかかわらず、契約期間が満了する1〜3ヶ月前になると、貸主や管理会社から「契約更新のご案内」が届くのが一般的です。借主は、その案内に従って、

- 更新の意思表示をする

- 更新合意書や新しい契約書に署名・捺印して返送する

- 火災保険の更新手続きを行う

- 保証会社の更新手続きと更新料の支払いを行う(必要な場合)

といった手続きを行う必要があります。

これらの手続きを怠ると、契約が「法定更新」に移行することがあります。法定更新となると、借主保護の観点から住み続けることはできますが、契約期間の定めがなくなるため、貸主が「正当事由」を主張して解約を申し入れることが容易になるなど、借主の立場が不安定になる可能性もゼロではありません。

更新料がないからといって案内を無視せず、必ず定められた期間内に適切な手続きを行いましょう。

更新料の支払いは交渉できますか?

これは更新料「あり」の物件に関する質問ですが、更新料なし物件を探す過程で比較対象として出てくるため、知っておいて損はない知識です。

結論から言うと、更新料の減額交渉は不可能ではありませんが、成功するハードルは高いのが実情です。更新料は貸主にとって重要な収入源であり、契約書に明記されている以上、支払い義務があるからです。

しかし、以下のような状況では、交渉の余地が生まれる可能性があります。

- 長期間住んでいる優良な入居者である: 何年も家賃の滞納なく、トラブルも起こさずに綺麗に住んでいる実績があれば、貸主も「これからも長く住んでほしい」と考え、交渉に応じてくれる可能性があります。

- 近隣の家賃相場が下落している: 入居時よりも、周辺の同等物件の家賃が下がっている場合、「更新を機に家賃を下げてほしい。それが無理なら、せめて更新料を少しでもまけてほしい」という交渉は、一定の説得力を持ちます。

- 物件の空室が目立つ: 同じアパートやマンションに空室が多い場合、貸主は「ここで退去されると、次の入居者が見つかるまで家賃収入が途絶えてしまう」というリスクを感じます。この状況では、引き止めるために交渉が有利に働くことがあります。

【交渉のコツ】

- タイミング: 更新の案内が届いてから、意思表示の期限までの間に行うのがベストです。

- 伝え方: 「払いたくない」という高圧的な態度ではなく、「大変恐縮なのですが、更新料についてご相談させていただけないでしょうか」と、あくまで低姿勢で丁寧にお願いすることが重要です。

- 交渉相手: 交渉は、貸主本人ではなく、物件を管理している不動産会社を通して行うのが一般的です。

必ず成功する保証はありませんが、ダメ元で相談してみる価値はあります。ただし、更新料なし物件の「からくり」を理解していれば、そもそもこうした交渉の手間や精神的な負担がないという点で、更新料なし物件のメリットを再認識できるかもしれません。

この記事を通じて、更新料なし物件の全体像をご理解いただけたでしょうか。「更新料なし」は、賢く選べば大きなメリットをもたらしますが、その裏にある「からくり」やデメリットを理解せずに選ぶと、かえって損をする危険性をはらんでいます。ご自身のライフプランや価値観と照らし合わせ、本記事で解説したチェックポイントを参考に、後悔のない最適な物件選びを実現してください。