企業の福利厚生や人事戦略の一環として、従業員の住居を確保する「法人契約」は、多くの企業で採用されています。特に転勤や新規採用が多い企業にとって、従業員がスムーズに新生活をスタートできる環境を整えることは、人材確保や定着率向上の観点からも非常に重要です。

しかし、法人契約は個人が部屋を借りる際の契約とは異なる点が多く、担当者にとっては「どのような手続きが必要なの?」「個人契約と何が違うの?」「メリットだけでなくデメリットも知りたい」といった疑問や不安がつきものです。

この記事では、賃貸物件における法人契約の基礎知識から、個人契約との違い、メリット・デメリット、具体的な契約の流れ、必要書類、そして契約時の注意点までを網羅的に解説します。さらに、煩雑な法人契約業務を効率化する社宅代行サービスについてもご紹介します。

これから法人契約を担当する人事・総務部門の方や、法人契約の導入を検討している経営者の方は、ぜひ本記事を参考に、円滑な社宅制度の運用にお役立てください。

目次

賃貸の法人契約とは?

賃貸の法人契約とは、企業(法人)が自社の役員や従業員が住むための住居として、物件の貸主(大家さんや管理会社)との間で賃貸借契約を締結することを指します。契約の名義人が個人ではなく法人になる点が、個人契約との最も大きな違いです。

この形態は一般的に「借り上げ社宅」と呼ばれます。企業が自社で建物を所有する「社有社宅」とは異なり、一般の賃貸マンションやアパートを会社が借り上げて、それを従業員に貸し出す(転貸する)仕組みです。

法人契約が利用される背景には、企業側の様々な目的があります。

- 福利厚生の充実:

住居は生活の基盤であり、その一部を会社がサポートすることで従業員満足度(ES)の向上を図ります。魅力的な福利厚生は、採用活動におけるアピールポイントにもなります。 - 人材の確保と定着:

特に新入社員や若手社員にとって、入社直後の住居確保や初期費用の負担は大きな課題です。会社が住まいを提供することで、経済的な不安を解消し、安心して業務に集中できる環境を整え、早期離職を防ぐ効果が期待できます。 - 転勤・異動へのスムーズな対応:

全国に支社や事業所を持つ企業にとって、人事異動は日常的に発生します。急な転勤命令が出た際に、従業員本人が見知らぬ土地で物件探しから契約までを行うのは大きな負担です。会社が法人契約で住居を確保することで、従業員の負担を大幅に軽減し、業務への影響を最小限に抑えることができます。 - 節税対策:

後ほど詳しく解説しますが、法人が支払う家賃の一部は経費として計上できるため、法人税の節税に繋がるという経営上のメリットもあります。

対象となるのは、企業の役員や正社員が主ですが、契約社員や内定者などを対象とする企業もあります。どこまでの範囲を対象とするかは、各企業が定める「社宅規定」によって決まります。

物件の種類も様々で、ワンルームマンションからファミリータイプのマンション、アパート、一戸建てまで、従業員のライフスタイルや家族構成に合わせて選ばれます。

このように、賃貸の法人契約は単に部屋を借りるという行為に留まらず、企業の成長を支える人事戦略や財務戦略と密接に結びついた重要な制度であると言えます。この後の章で、個人契約との具体的な違いや、メリット・デメリットについてさらに詳しく掘り下げていきます。

法人契約と個人契約の3つの違い

賃貸物件を借りるという点では同じですが、法人契約と個人契約には明確な違いがいくつか存在します。契約の当事者から契約期間、家賃の支払い方法まで、その相違点を理解しておくことは、手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。ここでは、特に大きな3つの違いについて解説します。

| 比較項目 | 法人契約 | 個人契約 |

|---|---|---|

| 契約者 | 法人(会社) | 入居者本人(個人) |

| 審査の対象 | 法人の信用力(事業内容、業績、規模など) | 個人の信用力(年収、勤務先、勤続年数など) |

| 契約期間 | 普通借家契約または定期借家契約 | 主に普通借家契約(2年) |

| 家賃の支払者 | 法人(会社) | 入居者本人(個人) |

| 責任の所在 | 法人が契約上の責任を負う | 個人が契約上の責任を負う |

① 契約者が法人になる

最も根本的な違いは、契約の当事者(借主)が「法人」になることです。個人契約では入居者本人が契約者となりますが、法人契約では会社が契約者となり、従業員は「入居者」という立場になります。

この違いは、契約の様々な側面に影響を及ぼします。

まず、入居審査の対象が異なります。個人契約の場合、審査の対象は入居者個人の支払い能力や信頼性です。年収、勤務先、勤続年数、保証人の有無、過去の家賃滞納歴などが総合的に判断されます。

一方、法人契約では、会社の社会的信用力が最も重要な審査項目となります。具体的には、会社の事業内容、設立年数、資本金、従業員数、財務状況(業績)などがチェックされます。上場企業や知名度の高い大企業であれば、その信用力だけで審査は非常に通りやすくなります。たとえ入居する従業員が新入社員で勤続年数が短くても、会社の信用力を背景に契約が可能です。

次に、契約手続きにおける署名・捺印も法人が行います。契約書には、法人の名称、所在地、そして代表取締役の記名と、法務局に登録された会社の実印(代表者印)が捺印されます。そのため、契約時には会社の「印鑑証明書」の提出が求められます。

このように、契約者が法人になることで、契約上のすべての責任は会社が負うことになります。家賃の支払い義務はもちろん、入居者が物件に損害を与えた場合の賠償責任なども、一次的には契約者である法人が貸主に対して責任を負うことになります。個人である従業員は、あくまで会社のルール(社宅規定)に基づいて物件を利用するという関係性になるのです。

② 契約期間が異なる場合がある

個人契約における賃貸借契約は、そのほとんどが「普通借家契約」で、契約期間は2年と定められているのが一般的です。普通借家契約は借主(入居者)の権利が強く保護されており、契約期間が満了しても、貸主側に立ち退きを要求する「正当事ゆ」がない限り、借主が希望すれば原則として契約は更新されます。

法人契約でも普通借家契約が用いられることは多いですが、それに加えて「定期借家契約」が選択されるケースも少なくありません。

- 普通借家契約: 契約更新が前提。貸主からの解約には「正当事由」が必要。

- 定期借家契約: 契約期間の満了をもって契約が確定的に終了する。更新という概念がなく、引き続き住みたい場合は貸主・借主双方の合意のもとで「再契約」が必要。

なぜ法人契約で定期借家契約が利用されることがあるのでしょうか。その理由の一つは、従業員の入居期間が限定的であるケースが多いためです。例えば、「A支店に3年間勤務する」といったように、あらかじめ在任期間が決まっている場合、期間満了とともに確実に契約を終了できる定期借家契約は、企業側にとっても貸主側にとっても合理的です。

貸主側から見ると、法人契約は入居者が入れ替わる可能性があり、どのような人が住むのかが不透明という不安要素があります。定期借家契約であれば、問題のある入居者がいた場合でも、契約期間満了をもって退去してもらえるため、リスク管理がしやすいというメリットがあります。

企業担当者としては、契約を締結する前に、その契約が「普通借家契約」なのか「定期借家契約」なのかを必ず確認しなければなりません。もし定期借家契約で、期間満了後も従業員が住み続ける必要がある場合は、再契約が可能かどうか、その際の手続きや条件はどのようになるのかを事前に確認しておくことが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

③ 家賃の支払いを会社が行う

契約者が法人であるため、家賃や管理費などの月々の支払い義務も法人が負います。支払い方法には、主に2つのパターンがあります。

- 会社が貸主へ直接支払う:

会社の経理部門などが、毎月、貸主(または管理会社)が指定する口座へ家賃を直接振り込みます。この場合、従業員は家賃支払いの手続きから完全に解放されます。 - 給与から天引きして会社が支払う:

多くの企業では、社宅規定に基づいて従業員から一定の家賃(自己負担額)を徴収します。この自己負担額を毎月の給与から天引きし、会社が負担する分と合わせて貸主へ支払う方法です。

どちらの方法であっても、貸主への支払いは会社が行うため、従業員個人のうっかりミスによる家賃滞納のリスクがなくなります。これは貸主にとって大きな安心材料であり、法人契約の審査が通りやすい一因にもなっています。

従業員にとっても、毎月の振込手続きの手間が省けるというメリットがあります。特に給与天引きの場合、家賃が自動的に差し引かれるため、家計の管理がしやすくなります。

そして会社側にとっては、この「会社が家賃を支払う」という行為が、後述する「経費計上による節税」という大きなメリットに繋がります。会社が支払った家賃は、福利厚生費や地代家賃といった勘定科目で経費(損金)として処理できるため、企業の税負担を軽減する効果があるのです。

このように、契約者、契約期間、家賃支払者の3つの違いは、法人契約の特性を理解する上で基本となる重要なポイントです。

賃貸物件を法人契約する3つのメリット

法人契約は、手続きの煩雑さといった側面もありますが、それを上回る多くのメリットを企業と従業員の双方にもたらします。ここでは、代表的な3つのメリットを掘り下げて解説します。これらのメリットを最大限に活用することが、効果的な社宅制度運用の鍵となります。

| メリットの対象 | メリットの内容 | 具体的な効果 |

|---|---|---|

| 企業・従業員 | 会社の信用力で入居審査に通りやすい | 新入社員や若手でも人気物件に入居可能。審査のハードルが下がる。 |

| 企業(経営者) | 家賃などを経費として計上できる | 課税所得が減り、法人税の節税に繋がる。 |

| 従業員 | 社員が住まいを探す手間を省ける | 転勤や就職時の負担を軽減し、本業に集中できる。 |

① 会社の信用力で入居審査に通りやすい

賃貸契約における入居審査は、貸主にとって家賃滞納やトラブルのリスクを回避するための重要なプロセスです。個人契約の場合、審査の基準は申込者個人の属性に依存します。

- 年収: 家賃を支払い続けられるか。

- 勤務先: 安定した企業か。

- 勤続年数: 収入の安定性。

- 雇用形態: 正社員か、契約社員か。

- 保証人: 滞納時に代わりに支払ってくれる人がいるか。

このため、新卒社員や転職直後で勤続年数が短い人、個人事業主、あるいは収入に対して家賃が高い物件を希望する人などは、審査に通りにくいことがあります。

しかし、法人契約ではこの状況が一変します。審査の主たる対象が入居者個人から「契約者である法人」に移るためです。貸主が重視するのは、その法人が信頼に足る組織であるかどうかです。

- 企業の規模・安定性: 上場企業、大手企業、官公庁などは絶大な信用力を持ちます。

- 事業内容と業績: 安定した収益を上げているか。

- 設立年数: 長く事業を継続している実績。

これらの要素が評価されるため、たとえ入居する従業員が若手であっても、会社の信用力を背景に、個人では審査が難しいような都心部の人気物件やグレードの高いマンションにも入居できる可能性が格段に高まります。

これは企業にとって、優秀な人材を惹きつけるための強力な武器になります。「当社に入社すれば、こんな素敵なエリアの、こんな綺麗なマンションに住めます」と具体的に提示できれば、採用競争において大きなアドバンテージとなるでしょう。

また、従業員にとっても、住みたい街や憧れの物件に住めるチャンスが広がることは、仕事へのモチベーション向上に繋がります。このように、会社の信用力を活用できる点は、企業と従業員の双方にとって計り知れないメリットと言えるでしょう。

② 家賃などを経費として計上できる

企業にとって、法人契約がもたらす最も直接的で大きなメリットは「節税効果」です。法人が従業員のために支払う家賃や、契約時に発生する初期費用は、税法上の経費(損金)として計上できます。

具体的には、以下の費用が経費計上の対象となり得ます。

- 会社が負担する家賃: 地代家賃、福利厚生費など

- 契約時の初期費用: 礼金、仲介手数料、更新料など

- その他: 管理費、共益費、社宅管理にかかる人件費など

法人の利益(所得)に対しては法人税が課せられますが、経費を計上すると、その分だけ課税対象となる所得金額が圧縮されます。結果として、支払うべき法人税額が減少し、企業のキャッシュフローを改善する効果があります。

ただし、ここで非常に重要な注意点があります。それは、会社が支払う家賃の全額を無条件で経費にできるわけではないということです。もし家賃を全額会社が負担し、従業員から一切家賃を受け取らない場合、その家賃分は従業員への「給与」とみなされ、従業員個人の所得税や住民税の負担が増えてしまいます。これでは福利厚生の意味が薄れてしまいます。

これを回避し、家賃を福利厚生費として経費計上するためには、会社は従業員から「一定額以上の家賃(賃料相当額)」を徴収する必要があります。この「賃料相当額」は、国税庁の通達で計算方法が定められています。非常に簡略化して説明すると、以下の3つの合計額となります。

- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%

- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)/ 3.3(㎡))

- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%

この計算は複雑なため、一般的には物件の総家賃の50%程度を従業員負担とすれば、税務上問題ないとされることが多いです。しかし、これはあくまで目安であり、正確な運用については必ず税理士や会計士などの専門家に相談することが不可欠です。

適切なルールのもとで運用すれば、企業は節税メリットを享受しつつ、従業員は市場家賃よりも安い負担で住居を確保できるという、双方にとってWin-Winの関係を築くことができます。

③ 社員が住まいを探す手間を省ける

従業員側の視点に立つと、住まい探しや契約手続きに関わる煩雑なプロセスから解放されることは、非常に大きなメリットです。

特に、以下のような状況ではその効果は絶大です。

- 新卒採用:

地方出身の学生が、土地勘のない都市部で就職する場合、住まい探しは大きな不安要素です。学業や就職活動と並行して物件を探し、保証人を用意し、高額な初期費用を支払うのは大変な負担です。会社が住居を用意してくれれば、安心して社会人生活をスタートできます。 - 急な転勤:

内示から着任まで期間が短い場合、引き継ぎ業務などで多忙な中で新しい住居を探すのは困難を極めます。会社が法人契約でスピーディーに住居を確保してくれれば、従業員は業務に集中でき、家族の負担も軽減されます。 - 中途採用:

遠隔地から優秀な人材を採用する場合、住居サポートは移住のハードルを下げ、入社の決め手の一つになり得ます。

具体的には、会社の総務・人事担当者や、提携する不動産会社が以下の業務を代行またはサポートします。

- 社宅規定に合った物件のリストアップ

- 内見の手配

- 貸主との条件交渉

- 申込・契約書類の作成と提出

- 初期費用の支払い

これにより、従業員は時間的・精神的な負担から解放され、新しい環境での業務にいち早く適応できます。これは従業員のエンゲージメントを高め、生産性の向上や離職率の低下にも繋がる、見えにくいですが重要な投資と言えるでしょう。企業が従業員の「働く」だけでなく「暮らす」までをサポートする姿勢は、従業員のロイヤリティ(忠誠心)を育む上でも効果的です。

賃貸物件を法人契約する3つのデメリット

法人契約には多くのメリットがある一方で、担当者が知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな社宅運用が可能になります。

| デメリットの項目 | 内容 | 主な対策 |

|---|---|---|

| 物件の選択肢 | 法人契約ができない物件がある | 事前に「法人契約可」の条件で探す。不動産会社に明確に伝える。 |

| 手続きの期間 | 手続きに時間がかかりやすい | スケジュールに余裕を持つ。社内稟議プロセスを整備する。 |

| 契約の条件 | 連帯保証人が必要になる場合がある | 代表者や保証会社の利用を想定しておく。 |

① 法人契約ができない物件がある

最大のデメリットの一つは、そもそも法人契約を受け付けていない物件が存在することです。個人であれば契約できる物件でも、「法人」というだけで断られてしまうケースは珍しくありません。

貸主(大家さん)が法人契約を敬遠するのには、いくつかの理由があります。

- 入居者の特定が難しいことへの不安:

法人契約では、契約書上の借主は会社ですが、実際に住むのは従業員です。貸主からすると、どんな人が住むのか顔が見えにくく、マナーの悪い入居者だった場合のトラブルを懸念することがあります。 - 入居者の入れ替わりによる手間:

転勤などで入居者が頻繁に入れ替わる可能性があり、その都度、入居者情報の変更手続きなどが発生することを煩わしく感じる貸主もいます。 - 事業の継続性への懸念:

特に中小企業や設立間もない企業の場合、会社の倒産リスクを懸念されることがあります。倒産した場合、家賃の回収や退去手続きが複雑になる可能性があるためです。 - 契約内容の複雑化:

法人契約では、個人契約にはない特約(例:入居者変更に関する条項)などを求められることがあり、契約書のやり取りが複雑になることを嫌う貸主もいます。

このような理由から、物件探しの際には、まず「法人契約が可能か」という大前提を確認する必要があります。これにより、選べる物件の選択肢が個人契約に比べて狭まってしまう可能性があることは、念頭に置いておくべきです。

対策としては、法人契約の実績が豊富な不動産会社に相談することが最も効果的です。そうした不動産会社は、法人契約に理解のある貸主や管理会社の物件情報を多く持っているため、効率的に物件を探すことができます。

② 手続きに時間がかかりやすい

個人契約と比較して、法人契約は申し込みから契約完了、そして入居開始までに時間がかかる傾向があります。急な転勤で「来週から入居したい」といった急な要望には応えられないケースがほとんどです。

時間がかかる主な要因は以下の通りです。

- 必要書類が多い:

個人契約であれば身分証明書や収入証明書程度で済みますが、法人契約では後述する「商業登記簿謄本」や「会社概要」など、法人の存在や事業内容を証明するための書類が多数必要になります。これらの書類を揃えるだけでも時間がかかります。 - 社内の承認プロセス(稟議):

契約を締結するには、担当者だけでなく、上長や役員、時には社長の承認が必要になることが一般的です。稟議書を作成し、それが承認されるまでに数日から1週間以上かかることもあります。 - 契約書のリーガルチェック:

企業の規模によっては、契約書の内容に法的なリスクがないか、法務部や顧問弁護士がチェックするプロセスが入ることがあります。このチェックと、必要に応じた貸主側との修正交渉に時間がかかる場合があります。 - 関係者が多い:

入居する従業員、人事・総務担当者、上長、経理担当者、そして不動産会社、管理会社、貸主と、多くの関係者が関わるため、それぞれの間での情報伝達や調整に時間がかかりがちです。

これらの要因が重なり、申し込みから鍵の受け取りまで1ヶ月程度、あるいはそれ以上を要することも珍しくありません。そのため、法人契約を進める担当者は、入居希望日から逆算し、十分な余裕を持ったスケジュールを組むことが極めて重要です。従業員にも、手続きには時間がかかることを事前に伝え、理解を求めておくことが円滑なコミュニケーションの鍵となります。

③ 連帯保証人が必要になる場合がある

「契約者が信頼性の高い法人なのだから、保証人は不要だろう」と考えがちですが、法人契約であっても連帯保証人を求められるケースは少なくありません。

特に、以下のような場合に連帯保証人が必要とされる傾向があります。

- 中小企業やベンチャー企業:

大企業に比べて社会的信用力や財務基盤が盤石ではないと判断された場合、信用補完のために連帯保証人を求められます。 - 設立年数が浅い企業:

事業実績がまだ少なく、将来の安定性が不透明と見なされる場合に要求されることがあります。 - 外国籍の従業員が入居する場合:

文化や習慣の違いによるトラブルを懸念し、より確実な保証を求める貸主がいます。

この場合、連帯保証人には法人の代表取締役がなるのが一般的です。代表者個人が、法人の債務(家賃滞納や損害賠償など)を連帯して保証することを意味します。

また、最近の傾向として、個人の連帯保証人の代わりに「保証会社」の利用を必須とする物件が非常に増えています。これは法人契約でも同様です。保証会社は、万が一法人が家賃を滞納した場合に、貸主に代わって家賃を立て替え払いしてくれるサービスです。企業は保証会社と契約し、初回保証料(家賃の50%~100%程度)や年間更新料を支払う必要があります。

この保証料は会社の経費として計上できますが、契約時の初期費用が増える要因となります。連帯保証人が必要なのか、それとも保証会社の利用が必須なのか、物件の申し込み段階で必ず確認し、必要な費用や手続きを予算とスケジュールに組み込んでおくことが重要です。

賃貸の法人契約を進める4つのステップ

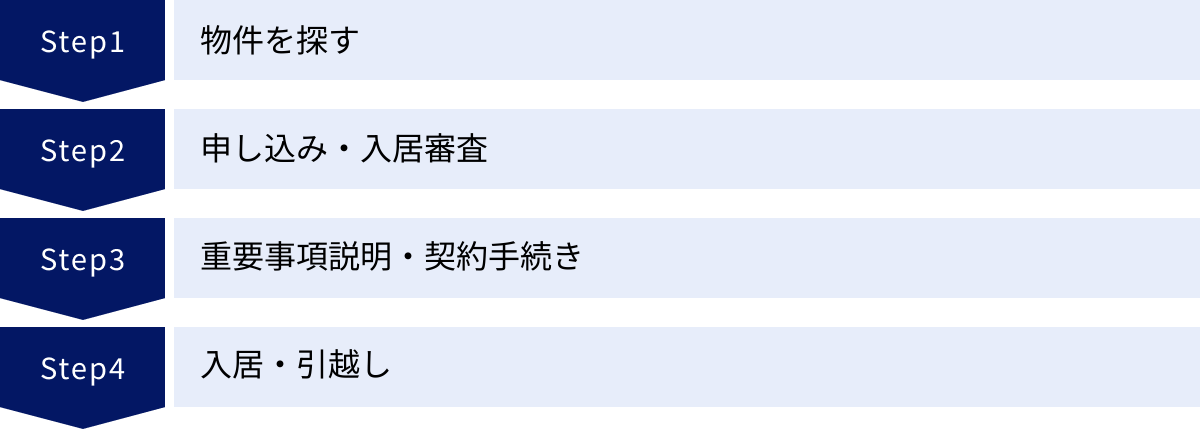

法人契約の手続きは、個人契約よりも多くのステップと関係者が関わります。全体の流れを把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、スムーズに契約を進めることができます。ここでは、一般的な法人契約のプロセスを4つのステップに分けて解説します。

① 物件を探す

すべての始まりは、従業員が住むための適切な物件を探すことからです。この段階は、企業の総務・人事担当者が主導して行います。

まず最も重要なのは、自社の「社宅規定」を確認することです。社宅規定には、家賃の上限、対象となる物件の広さや間取り、勤務地からの距離(通勤時間)、築年数、利用できる従業員の役職や条件などが定められています。この規定から外れる物件を契約してしまうと、経費として認められないなどの問題が生じるため、厳守する必要があります。

次に、不動産会社に依頼して物件を探します。その際、以下の点を明確に伝えることが重要です。

- 法人契約であること

- 社宅規定の条件(家賃上限、エリア、広さなど)

- 入居予定時期

- 入居者の情報(単身か、家族かなど)

特に「法人契約であること」を最初に伝えることで、法人契約が可能な物件に絞って提案してもらえるため、効率が格段に上がります。

不動産会社からいくつか候補物件の提案を受けたら、入居予定の従業員に情報を共有し、希望の物件を絞り込んでもらいます。そして、実際に物件の状態を確認するために「内見(内覧)」を行います。内見には、入居予定の従業員本人が行くのが理想ですが、難しい場合は担当者が代理で行い、写真やビデオで様子を伝えることもあります。

② 申し込み・入居審査

入居したい物件が決まったら、正式に「入居申込書」を不動産会社に提出します。この申込書には、契約者となる法人の情報(会社名、所在地、代表者名、事業内容、資本金、設立年月日など)と、入居者となる従業員の情報を記入します。

申込書と同時に、後述する審査に必要な書類一式を提出します。提出された書類に基づき、物件の管理会社や大家さんによる入居審査が行われます。審査では、主に「この法人に部屋を貸して問題ないか」という点が慎重に判断されます。企業の安定性や信頼性が総合的に評価されるため、会社のパンフレットや公式サイトのURLなどを補足資料として提出すると、審査がスムーズに進むことがあります。

審査にかかる期間は、個人契約よりも長い傾向があり、おおむね3営業日から1週間、場合によっては2週間程度かかることもあります。この期間中は、管理会社から会社の事業内容などについて電話でヒアリングがある場合もあります。担当者は、審査結果が出るまで待機します。

③ 重要事項説明・契約手続き

無事に入居審査を通過すると、不動産会社から連絡があります。次に進むのが、賃貸借契約を締結するための最終手続きです。

まず、契約に先立って、宅地建物取引士から「重要事項説明(重説)」を受けます。これは、物件の設備や契約条件に関する非常に重要な説明です。家賃、契約期間、更新・解約の条件、禁止事項、特約など、契約書に記載されている内容を口頭で説明されます。

この重要事項説明は、原則として契約者である法人の担当者(総務・人事など)が受けなければなりません。近年では、不動産会社に出向かなくても、パソコンやスマートフォンを利用してオンラインで説明を受けられる「IT重説」も普及しています。

説明内容に不明な点があれば、その場で必ず質問し、すべてに納得した上で、賃貸借契約書に署名・捺印します。法人の場合は、会社の実印(代表者印)を捺印し、法人の印鑑証明書を添付します。

契約書の取り交わしと並行して、初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、前払家賃、火災保険料、保証会社利用料など)を、指定された期日までに貸主の口座に振り込みます。この支払いが完了して、初めて契約が正式に成立します。

④ 入居・引越し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、いよいよ入居の準備です。

不動産会社から物件の鍵を受け取ります。鍵の受け渡しは、契約開始日以降に行われます。法人の担当者が受け取りに行く場合もあれば、入居する従業員が直接受け取る場合もあります。事前に誰がいつ受け取りに行くのかを決めておきましょう。

入居する従業員は、引越しの手配を進めるとともに、新生活に不可欠なライフライン(電気・ガス・水道)の開通手続きを行う必要があります。これらの手続きは、入居者本人が各供給会社に連絡して行います。特にガスの開栓には立ち会いが必要な場合が多いため、引越し日に合わせて早めに予約しておくことが大切です。

鍵を受け取り、ライフラインが開通したら、引越し作業を行い、新しい生活がスタートします。会社担当者は、従業員が無事に入居を完了したことを確認し、社内の手続き(住所変更届の提出など)を案内します。

賃貸の法人契約で必要な書類一覧

法人契約の手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を漏れなく、かつ迅速に準備することが鍵となります。求められる書類は物件によって多少異なりますが、ここでは一般的に必要とされる書類を「法人が用意するもの」「入居者が用意するもの」「連帯保証人が用意するもの」に分けて解説します。

| 準備する人 | 書類名 | 概要・取得方法など |

|---|---|---|

| 法人(会社) | 会社概要・パンフレット | 会社の事業内容を説明する資料。公式サイトの印刷でも可。 |

| 商業登記簿謄本 | 法務局で取得。会社の公式な証明書。発行後3ヶ月以内が一般的。 | |

| 法人の印鑑証明書 | 法務局で取得。契約書に押す実印の証明書。発行後3ヶ月以内が一般的。 | |

| 入居者(社員) | 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの。 |

| 社員証 | 在籍を証明する書類。コピーを提出することが多い。 | |

| 住民票 | 市区町村役場で取得。発行後3ヶ月以内が一般的。 | |

| 連帯保証人 | 身分証明書 | 入居者と同様。 |

| 収入証明書 | 源泉徴収票の写し、確定申告書の写しなど。 | |

| 住民票 | 入居者と同様。 | |

| 印鑑証明書 | 市区町村役場で取得。契約書に押す実印の証明書。 |

法人が用意する書類

これらは、契約者である法人の実在性と信頼性を証明するための書類です。

会社概要・パンフレット

どのような事業を行っている会社なのかを、大家さんや管理会社に理解してもらうための書類です。会社のパンフレットやリーフレットがあればそれを提出します。ない場合は、会社の公式ウェブサイトの「会社概要」や「事業内容」のページを印刷したものでも代用できます。資本金、従業員数、事業内容、沿革などが分かりやすく記載されていることが望ましいです。

商業登記簿謄本

会社の公式な証明書であり、法人契約において最も重要な書類の一つです。会社の商号(名称)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などが記載されており、法務局で誰でも取得できます。オンラインでの請求も可能です。不動産会社からは、発行日から3ヶ月以内のものを求められるのが一般的です。審査の申し込みを決めたら、早めに取得の準備を始めましょう。

法人の印鑑証明書

賃貸借契約書に捺印する「会社実印(代表者印)」が、法務局に正式に登録された印鑑であることを証明するための書類です。これも法務局で取得します。商業登記簿謄本と同様に、発行日から3ヶ月以内のものを求められます。契約手続きの直前に必要となることが多い書類です。

入居者(社員)が用意する書類

実際に物件に住む従業員本人の身元を確認するための書類です。

身分証明書

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など、氏名、生年月日、顔写真が確認できる公的な身分証明書です。通常はコピーを提出します。

社員証

その会社に確かに在籍していることを証明するために提出を求められることがあります。これもコピーで問題ありません。社員証がない場合は、会社が発行する「在籍証明書」で代用することもあります。

住民票

現住所を公的に証明するための書類です。市区町村の役所・役場で取得できます。これも発行日から3ヶ月以内のものを求められるのが一般的です。

連帯保証人が用意する書類

連帯保証人を立てる契約の場合にのみ必要となります。保証会社を利用する場合は不要です。

身分証明書

入居者と同様に、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーが必要です。

収入証明書

連帯保証人に十分な支払い能力があることを証明するための書類です。会社員であれば勤務先が発行する「源泉徴収票」の写し、自営業者であれば税務署に提出した「確定申告書」の写しなどを提出します。

住民票

連帯保証人本人の住民票が必要です。入居者のものと同様、発行日から3ヶ月以内が基本です。

印鑑証明書

連帯保証人として契約書に捺印する実印が、市区町村に登録された本物の印鑑であることを証明するための書類です。連帯保証人本人の実印と印鑑証明書が必要になります。

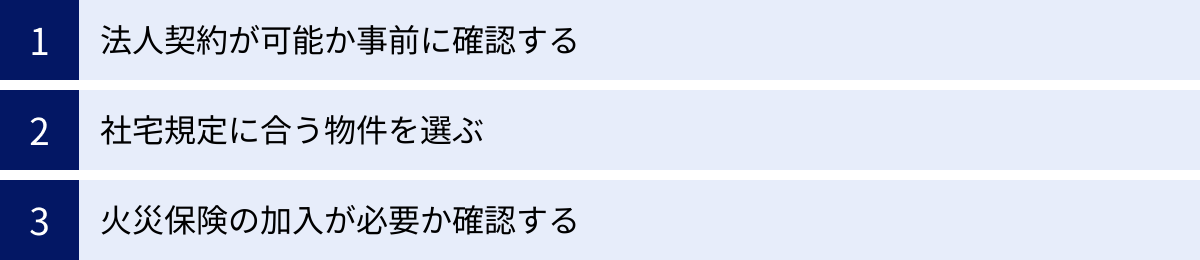

法人契約で賃貸物件を借りるときの注意点

法人契約を円滑に進め、後のトラブルを防ぐためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、担当者が特に注意すべき3つの点について解説します。

法人契約が可能か事前に確認する

デメリットの章でも触れましたが、これは最も基本的かつ重要な注意点です。気に入った物件を見つけて、入居予定の従業員も乗り気になった後で「この物件は法人契約ができません」となると、すべての努力が無駄になり、時間もロスしてしまいます。

このような事態を避けるため、物件探しの初期段階で、不動産会社の担当者に「社宅として利用するための法人契約を希望している」という目的を明確に伝えましょう。そうすることで、担当者は法人契約に対応可能な物件に絞って紹介してくれます。

また、物件情報サイトを利用する場合は、「こだわり条件」などの検索機能で「法人契約可」や「社宅可」といった項目にチェックを入れて検索するのが効率的です。貸主によっては、法人の業種や規模によって可否を判断する場合もあるため、気になる物件があれば、申し込み前に法人契約が可能かどうかを個別に確認することが確実です。

社宅規定に合う物件を選ぶ

会社として物件を借りる以上、社内の公式ルールである「社宅規定」を遵守することは絶対です。担当者の判断で規定から逸脱した物件を契約してしまうと、様々な問題を引き起こす可能性があります。

- 経費処理の問題:

規定の家賃上限を超えた物件を契約した場合、超過分が経費(損金)として認められず、会社の税務上の不利益に繋がる可能性があります。 - 従業員間の不公平感:

「Aさんの社宅は規定より豪華なのに、なぜ自分はダメなのか」といった不満が生じ、従業員のモチベーション低下や人間関係の悪化を招く恐れがあります。 - コンプライアンス上の問題:

社内規定を無視した契約は、企業のガバナンス(企業統治)の観点からも問題視される可能性があります。

物件探しの担当者は、契約を進める前に、必ず最新の社宅規定に目を通し、家賃上限、面積、立地、グレードなどの条件をすべて満たしているかを一つひとつ確認しなければなりません。もし、どうしても規定に合う物件が見つからないなどの事情がある場合は、独断で進めずに、必ず上長や関連部署に相談し、例外的な対応が可能かどうか、正式な承認プロセスを踏むことが重要です。

火災保険の加入が必要か確認する

賃貸物件に入居する際には、火災や水漏れなどの万一の事故に備えて「火災保険(家財保険)」への加入が義務付けられているのが一般的です。これは、入居者が原因で建物に損害を与えてしまった場合の大家さんへの賠償責任や、自身の家財道具の損害を補償するためのものです。

法人契約の場合、この火災保険の契約形態が問題となることがあります。確認すべきは、保険の契約者が「法人」になるのか、それとも「入居者個人」になるのかという点です。

- 法人が包括的に加入するケース:

企業によっては、すべての社宅を対象とした包括的な損害保険に加入している場合があります。この場合、個別の物件で新たに保険に加入する必要はありません。 - 入居者個人が個別に加入するケース:

多くの場合は、入居者である従業員個人が契約者となって、個別に火災保険に加入するよう求められます。この場合、保険料を会社が負担するのか、個人が負担するのかを社宅規定で明確にしておく必要があります。

契約手続きの際に、火災保険への加入が必須かどうか、必須の場合は誰が契約者になるのかを不動産会社に必ず確認しましょう。会社の包括保険があるにもかかわらず、個人でも加入してしまう「二重加入」や、誰も加入していない「未加入」の状態は絶対に避けなければなりません。未加入の状態で事故が発生した場合、多額の損害賠償を会社または個人が負うことになり、深刻な事態を招く可能性があります。

業務効率化におすすめの社宅代行サービス3選

ここまで解説してきたように、賃貸の法人契約は手続きが煩雑で、専門知識も要求されるため、人事・総務担当者の業務負担は非常に大きくなりがちです。この負担を軽減し、社宅管理業務全体を効率化するために多くの企業が活用しているのが「社宅代行サービス」です。

社宅代行サービスとは、物件探しから契約手続き、家賃の支払い、更新・解約、トラブル対応まで、社宅に関する一連の業務を専門業者が企業に代わって行ってくれるサービスです。ここでは、業界で実績のある代表的な社宅代行サービスを3社紹介します。

| サービス提供会社 | サービス名/特徴 | 主な強み |

|---|---|---|

| 株式会社リロケーション・ジャパン | リロの留守宅管理 / リロケーション・インターナショナル | 業界最大手としての豊富な実績とノウハウ。フルアウトソーシング対応。 |

| 株式会社タイセイ・ハウジー | 社宅代行サービス | 全国直営店ネットワークを活かした高い物件提案力。柔軟なサービスプラン。 |

| 株式会社NTT ExCパートナー | teLief(テリーフ) | NTTグループの信頼性とスケール。福利厚生サービスとの連携。 |

① 株式会社リロケーション・ジャパン

株式会社リロケーション・ジャパンは、社宅管理・代行サービス業界のリーディングカンパニーとして知られています。長年にわたる豊富な実績とノウハウを活かし、企業の規模やニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供しています。

同社の大きな特徴は、社宅に関わるあらゆる業務をワンストップで委託できる「フルアウトソーシング」に対応している点です。物件の手配や契約業務はもちろん、支払い調書の作成や管理、入退去時の敷金精算、マイナンバー管理まで、煩雑な業務をすべて任せることができます。

また、全国に広がる提携不動産会社のネットワークを駆使し、地域を問わず質の高い物件をスピーディーに提案できるのも強みです。企業担当者や従業員は、専用のオンラインシステム「リロネット」を通じて、いつでもどこでも物件情報や契約状況を確認できます。社宅管理の業務負担を根本から解消したいと考えている企業にとって、非常に頼りになる存在です。

参照:株式会社リロケーション・ジャパン公式サイト

② 株式会社タイセイ・ハウジー

株式会社タイセイ・ハウジーは、不動産仲介業からスタートしたという背景を持ち、その強みを活かした社宅代行サービスを展開しています。全国に広がる直営店のネットワークが大きな特徴で、各地域の事情に精通したスタッフによる、質の高い物件提案力に定評があります。

同社のサービスは、企業の要望に応じてカスタマイズできる柔軟性が魅力です。「すべての業務を任せたい」というフルアウトソーシングから、「契約手続きだけ」「支払い管理だけ」といった一部業務のみの委託にも対応しています。

社宅管理システム「ANSWER」を提供しており、Web上で物件の検索から承認申請、各種手続きまでを完結させることができ、ペーパーレス化と業務効率化を推進します。不動産のプロフェッショナルによるサポートを受けながら、自社の状況に合わせて柔軟にサービスを利用したい企業におすすめです。

参照:株式会社タイセイ・ハウジー公式サイト

③ 株式会社NTT ExCパートナー

株式会社NTT ExCパートナーは、NTTグループの一員として、グループ内で培われた総務・人事分野のノウハウを活かした社宅管理アウトソーシングサービス「teLief(テリーフ)」を提供しています。

NTTグループならではの信頼性と、大規模な業務処理能力が強みです。全国規模で多数の社宅を管理する大企業から、これから社宅制度を導入する企業まで、幅広いニーズに対応可能です。

また、単なる社宅代行に留まらず、NTTグループが提供するカフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)などの他の福利厚生サービスと連携できる点も大きな特徴です。社宅管理を福利厚生戦略全体の一部として捉え、従業員満足度の向上をトータルでサポートしてほしいと考える企業に適しています。高いセキュリティ基準に準拠したシステム運用も、安心して業務を任せられるポイントです。

参照:株式会社NTT ExCパートナー公式サイト

賃貸の法人契約に関するよくある質問

最後に、賃貸の法人契約に関して、担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

社宅代行サービスとは?

社宅代行サービスとは、企業の人事・総務担当者に代わって、社宅の管理・運営に関する一連の煩雑な業務を専門業者が代行するサービスのことです。

具体的には、以下のような業務をアウトソーシング(外部委託)できます。

- 従業員の希望に沿った物件探しと提案

- 賃貸借契約の締結・更新・解約手続き

- 敷金・礼金などの初期費用の支払い代行

- 毎月の家賃や管理費の支払いと精算処理

- 入居中のトラブル対応(貸主とのやり取りなど)

- 退去時の原状回復に関する交渉や精算

企業が社宅代行サービスを利用する最大のメリットは、担当者の大幅な業務負担軽減です。専門知識が必要な契約業務や、手間のかかる支払い処理から解放されることで、担当者は本来注力すべき人事戦略や制度設計といったコア業務に集中できます。また、専門家による適切な契約・管理により、法的なリスクを回避し、スケールメリットによるコスト削減が期待できる場合もあります。

法人契約から個人契約に切り替えできる?

従業員が退職する際に「今住んでいる社宅が気に入ったので、退職後も個人で契約して住み続けたい」と希望するケースがあります。

結論から言うと、貸主(大家さん)の承諾が得られれば、法人契約から個人契約への切り替えは可能です。

ただし、これは単なる「名義変更」のような簡単な手続きではありません。実務上は、「①法人が現在の賃貸借契約を解約する」→「②元従業員が個人として新たに賃貸借契約を申し込む」という、2つの独立した手続きが必要になります。

そのため、以下の点に注意が必要です。

- 再度の入居審査: 元従業員は、個人として新たに貸主の入居審査を受ける必要があります。個人の収入や保証人の有無などが審査され、必ずしも審査に通るとは限りません。

- 初期費用の発生: 新規契約となるため、敷金、礼金、仲介手数料、保証会社利用料といった初期費用を、元従業員が個人で改めて支払う必要があります。

- 貸主の承諾: そもそも貸主が個人との新規契約を望まない(次の入居者も法人が良い、など)場合は、切り替え自体ができません。

切り替えを希望する場合は、まず会社担当者から管理会社や貸主へ、切り替えが可能かどうかを打診することから始めます。

契約中に社員が退職した場合はどうなる?

従業員が退職する場合、社宅として借りている物件は、会社の社宅規定に定められた期日までに退去しなければなりません。通常、退職日をもって居住権は失われます。

会社担当者が行うべき手続きは以下の通りです。

- 解約通知: 賃貸借契約書で定められた予告期間(通常は1ヶ月前まで)に従い、貸主(または管理会社)に対して書面で解約を通知します。

- 退去立ち会いと原状回復: 退去日には、管理会社の担当者などが立ち会いのもとで室内の状況を確認します。ここで、従業員の故意・過失による損傷(壁の穴、ひどい汚れなど)がないかをチェックします。

- 原状回復費用の精算: 通常の使用による損耗(経年劣化)を超える損傷があった場合、その修繕費用(原状回復費用)が発生します。この費用は、原則として契約者である法人が負担します。ただし、社宅規定によっては、従業員の故意・過失による部分については本人に請求するルールになっている場合もあります。

- 敷金の返還: 支払った敷金から、原状回復費用や未払い金などを差し引いた額が、後日、法人に返還されます。

重要なのは、次の入居者が決まるまでの空室期間も、解約が成立するまでは会社に家賃の支払い義務が続くことです。そのため、従業員の退職が決まったら、速やかに解約手続きを進めることがコスト管理の観点から重要になります。