現代のビジネス環境、特にEC(電子商取引)の急速な拡大に伴い、物流の重要性はかつてないほど高まっています。しかし、その一方で物流業務は複雑化し、多くの企業にとって大きな負担となっているのも事実です。このような状況下で、解決策として注目を集めているのが「3PL(サードパーティーロジスティクス)」です。

この記事では、3PLの基本的な意味や仕組みから、類似する概念である1PL・2PL・4PLとの違い、導入のメリット・デメリット、さらには失敗しない業者選びのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。物流の課題を抱え、外部の専門家の力を借りたいと考えている企業の担当者様にとって、最適なパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。

目次

3PL(サードパーティーロジスティクス)とは

まずはじめに、3PLという言葉の基本的な定義と、その仕組み、そしてなぜ今これほどまでに注目されているのか、その背景を詳しく見ていきましょう。

3PLの意味と仕組み

3PL(サードパーティーロジスティクス)とは、荷主企業(メーカー、小売業者、通販事業者など)に対して、第三者(サードパーティー)が物流機能全般を包括的に受託し、高度な効率化を実現する業態のことを指します。英語の「Third-Party Logistics」の頭文字を取った略称です。

ここで重要なのは、3PLが単なる「業務代行」ではないという点です。従来の物流アウトソーシングが、輸送は運送会社へ、保管は倉庫会社へ、といったように個別の機能を切り出して委託する「作業の代行」が中心だったのに対し、3PLはより戦略的な視点を持っています。

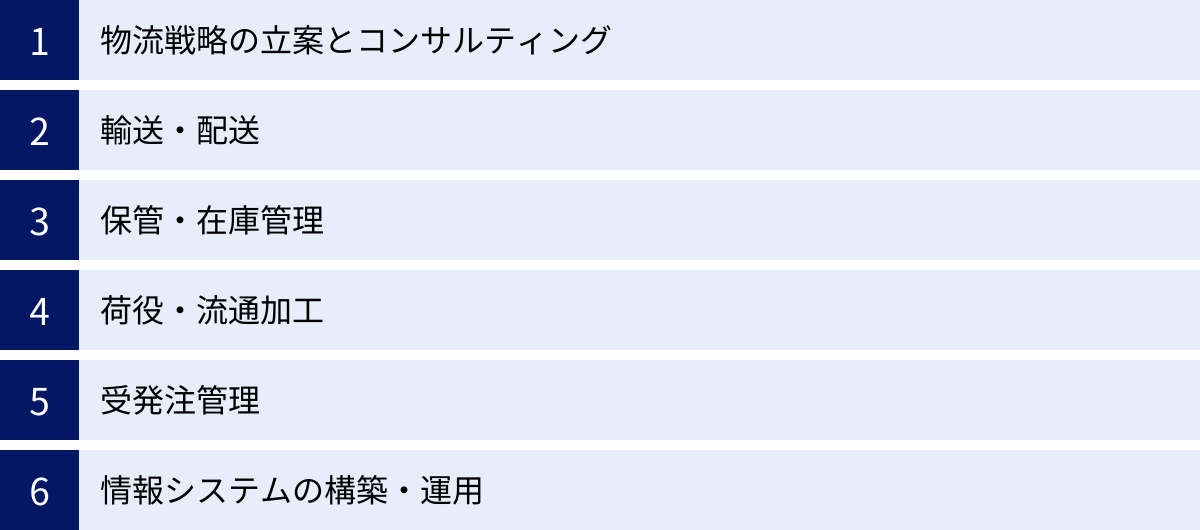

具体的には、3PL事業者は荷主企業の物流部門として機能し、以下のような業務を一括して請け負います。

- 物流戦略の立案・コンサルティング

- 物流情報システムの構築・運用

- 倉庫管理(入荷、検品、保管、ピッキング、梱包)

- 輸送・配送管理

- 流通加工(ラベル貼り、セット組みなど)

つまり、荷主企業の物流課題を分析し、コスト削減や品質向上に繋がる最適な物流システムを設計・提案し、その実行までを責任を持って行うのが3PL事業者の役割です。荷主企業と3PL事業者は、単なる委託先と発注元という関係ではなく、企業の成長を共に目指す「戦略的パートナー」として連携します。

この仕組みにより、荷主企業は物流に関する専門的な業務から解放され、自社のコア業務である商品開発やマーケティング、販売活動に経営リソースを集中させることが可能になります。一方、3PL事業者は複数の荷主の物流を担うことでスケールメリットを活かし、高度なノウハウと最新のテクノロジーを駆使して、高品質かつ低コストな物流サービスを提供できるのです。

3PLが注目される背景

近年、多くの企業が3PLの導入に踏み切っています。その背景には、無視できない社会経済の変化が存在します。主な要因として、「EC市場の拡大」と「深刻化する人手不足」の2点が挙げられます。

EC市場の拡大と消費行動の変化

インターネットとスマートフォンの普及により、EC(電子商取引)市場は驚異的なスピードで成長を続けています。経済産業省の調査によると、2022年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は22.7兆円に達し、前年から9.91%増加しました。また、すべての商取引金額に対するEC市場の割合を示す「EC化率」も9.13%となり、年々上昇傾向にあります。(参照:経済産業省「令和4年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」)

このEC市場の拡大は、物流の世界に大きな変化をもたらしました。

- 多頻度・小ロット化: 個人向けの配送が増えたことで、一度に大量の商品を運ぶBtoB輸送とは異なり、多種多様な商品を少量ずつ、多くの届け先に送る必要が出てきました。

- 短納期化への要求: 「当日配送」や「翌日配送」が当たり前になり、注文から商品が届くまでのリードタイム短縮が顧客満足度を左右する重要な要素となっています。

- 複雑化するオペレーション: ギフトラッピング、メッセージカードの同梱、返品・交換対応など、顧客の多様なニーズに応えるための個別対応が増え、倉庫内での作業が複雑化しています。

これらの高度で複雑な物流要求に、自社だけで対応し続けるには限界があります。専門的なノウハウとシステム、そして柔軟な対応力を持つ3PL事業者に物流を委ねることで、企業は変化の激しい市場ニーズに迅速に対応し、競争優位性を確保しようとしているのです。

深刻化する人手不足

日本の生産年齢人口が減少する中、多くの産業で人手不足が深刻な問題となっていますが、物流業界は特にその影響を強く受けています。特に、トラックドライバーや倉庫で働く作業員の不足は、物流の安定供給を脅かすほどの大きな課題です。

この問題に拍車をかけているのが、いわゆる「2024年問題」です。働き方改革関連法により、2024年4月1日から自動車運転業務の時間外労働時間に年960時間の上限が適用されました。これにより、一人のドライバーが運べる荷物の量が減少し、長距離輸送が困難になるなど、輸送能力の低下が懸念されています。

人手不足は、単に人件費の高騰を招くだけではありません。

- 採用・教育コストの増大: 人材の確保が難しくなり、採用コストや育成にかかる時間が増大します。

- 労働環境の悪化: 少ない人数で業務を回そうとすると、現場の負担が増え、労働環境の悪化や離職率の上昇に繋がります。

- 品質の低下: 熟練作業者の退職や経験の浅い作業者の増加により、誤出荷や貨物事故などのリスクが高まります。

自社で物流人材を安定的に確保し、質の高いオペレーションを維持することは、ますます困難になっています。そこで、豊富な人材と高度な管理ノウハウを持つ3PL事業者を活用することで、人手不足のリスクを回避し、持続可能な物流体制を構築するという選択が、多くの企業にとって現実的な解決策となっているのです。

1PL・2PL・4PLとの違い

3PLをより深く理解するためには、物流のアウトソーシング形態を表す「PL(パーティーロジスティクス)」の全体像を把握することが重要です。ここでは、1PL、2PL、そして3PLのさらに先を行く4PLとの違いを明確にしながら、それぞれの特徴を解説します。

| 形態 | 主体 | 業務範囲 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 1PL | 荷主企業(自社) | 物流の全機能を自社で完結 | ・直接コントロール可能 ・ノウハウが蓄積される |

・莫大な初期投資と固定費 ・専門性の欠如 ・リソースの圧迫 |

| 2PL | 荷主企業 + 物流事業者 | 輸送・保管など個別の物流機能を外部委託 | ・必要な機能だけを柔軟に利用可能 ・1PLよりコストを抑えられる |

・事業者間の連携が煩雑 ・物流全体の最適化が困難 |

| 3PL | 3PL事業者 | 物流機能全般を包括的に受託(企画・実行) | ・コスト最適化 ・物流品質の向上 ・コア業務への集中 |

・ノウハウが蓄積されにくい ・業務実態のブラックボックス化 |

| 4PL | 4PL事業者 | 3PLの範囲に加え、SCM全体のコンサルティング・企画・設計 | ・サプライチェーン全体の最適化 ・より高度な経営改善 |

・導入のハードルが高い ・高度な情報共有が必要 |

1PL(ファーストパーティーロジスティクス)

1PL(ファーストパーティーロジスティクス)とは、企業が物流業務のすべてを自社で完結させる形態を指します。具体的には、自社で倉庫を所有または賃借し、自社のトラックとドライバーで商品を輸送し、自社の社員が在庫管理や荷役作業を行うようなケースです。製造業者が自社工場から自社物流センターへ製品を運ぶ、といったイメージが分かりやすいでしょう。

この形態の最大のメリットは、物流プロセスを完全に自社のコントロール下に置けることです。外部の事業者を介さないため、意思決定が迅速に行え、独自の運用ルールを徹底できます。また、日々の業務を通じて、自社製品の特性に合った物流ノウハウが社内に蓄積されていく点も利点です。

しかし、その裏返しとして多くのデメリットも存在します。まず、倉庫や車両、情報システムといった物流インフラを自前で揃えるには莫大な初期投資が必要です。さらに、それらを維持するための人件費、燃料費、減価償却費といった固定費が常に発生し、物流量の変動に柔軟に対応することが難しくなります。専門的な人材の確保・育成も大きな課題であり、結果として本業であるはずの事業活動のリソースを圧迫してしまうケースも少なくありません。

2PL(セカンドパーティーロジスティクス)

2PL(セカンドパーティーロジスティクス)は、荷主企業が物流業務のうち、輸送や保管といった特定の機能だけを外部の専門事業者に委託する形態です。例えば、荷主企業が在庫管理や梱包作業は自社で行い、倉庫からの配送だけを運送会社に依頼する、といったケースがこれにあたります。

1PLと比較すると、自社でアセット(資産)を持つ必要がないため、初期投資や固定費を抑えることができます。また、必要な時に必要な機能だけを利用できるため、柔軟性が高いのも特徴です。

一方で、2PLには物流全体の最適化が難しいという課題があります。荷主企業は、輸送会社、倉庫会社、通関業者など、複数の事業者と個別に契約・連絡を取り合う必要があります。これにより、事業者間の連携がスムーズにいかず、情報伝達のタイムラグや非効率が発生しがちです。例えば、倉庫での出荷準備が遅れているという情報が運送会社にうまく伝わらず、トラックが長時間待機させられるといった事態が起こり得ます。物流プロセス全体を俯瞰して改善を図ることが困難なため、部分的な効率化に留まってしまうことが多いのが2PLの限界点です。

4PL(フォースパーティーロジスティクス)

4PL(フォースパーティーロジスティクス)は、3PLの概念をさらに発展させ、荷主企業のサプライチェーンマネジメント(SCM)全体の最適化を目指す、より高度なサービス形態です。4PL事業者は、3PL事業者のように自社で倉庫やトラックといった物流アセットを持たない(ノンアセット型)ことが多く、完全に中立的な立場で活動します。

その役割は、単なる物流の実行部隊ではありません。荷主企業の経営戦略を深く理解した上で、最適な3PL事業者や運送会社、倉庫会社などを選定・組み合わせ(インテグレーションし)、物流だけでなく、調達、生産、在庫、販売といったサプライチェーン全体の企画・設計・コンサルティングまでを手掛けます。言わば、荷主企業の「最高物流責任者(CLO)」や「SCM戦略室」のような役割を外部から担う存在です。

4PLの導入により、企業は物流コストの削減に留まらず、キャッシュフローの改善、リードタイムの抜本的な短縮、欠品や過剰在庫の削減など、経営レベルでの大きな効果が期待できます。ただし、その分、導入のハードルは高く、自社の経営情報や販売計画といった機密性の高い情報を4PL事業者と深く共有する必要があります。

物流代行との違い

「3PL」と似た言葉に「物流代行」や「フルフィルメントサービス」があります。これらはしばしば混同されがちですが、そのカバーする範囲に明確な違いがあります。

物流代行は、主に倉庫内で行われる一連の作業(入荷、検品、保管、ピッキング、梱包、発送など)を代行するサービスを指すのが一般的です。特にEC事業者向けのサービスとして提供されることが多く、この一連の流れを指して「フルフィルメントサービス」とも呼ばれます。

これに対して、3PLは、これらの現場作業(物流代行)に加えて、その上位概念である「物流戦略の立案」や「物流システムの構築・改善提案」といったコンサルティング領域までを包括的に担う点に最大の違いがあります。

つまり、物流代行は「決められた作業を正確に実行すること」に主眼が置かれているのに対し、3PLは「現状を分析し、より効率的で高品質な物流体制を能動的に構築すること」を使命としています。もし企業が抱える課題が「人手が足りないので発送作業だけお願いしたい」というレベルであれば物流代行で十分かもしれません。しかし、「物流コストがなぜ高いのか分からない」「サプライチェーン全体を見直して競争力を高めたい」といった、より根本的な課題を解決したいのであれば、戦略的パートナーとしての3PLが最適な選択肢となるでしょう。

3PLの主なサービス内容

3PL事業者が提供するサービスは多岐にわたります。単なる作業の代行に留まらず、荷主企業の物流部門として機能するために、上流の戦略立案から現場のオペレーション、情報システムの運用までをワンストップで提供します。ここでは、3PLの代表的なサービス内容を具体的に見ていきましょう。

物流戦略の立案とコンサルティング

これは3PLの最も特徴的で付加価値の高いサービスです。荷主企業のビジネスモデル、商材の特性、販売戦略、そして現在の物流が抱える課題を徹底的にヒアリングし、分析します。その上で、コスト、品質、リードタイムの観点から最もバランスの取れた最適な物流戦略を設計し、提案します。

具体的には、以下のようなコンサルティングが行われます。

- 物流コストの分析と削減提案: 現在の物流コスト構造を可視化し、どこに無駄があるのかを特定。共同配送の活用、輸送モードの変更、梱包資材の見直しなど、具体的なコスト削減策を提示します。

- 物流拠点の最適化: 全国の配送データや将来の事業計画を基に、物流センターをどこに配置するのが最も効率的か(DC:Distribution Center、TC:Transfer Centerの配置)をシミュレーションし、提案します。

- サプライチェーン全体の改善提案: 物流だけでなく、上流の調達や生産計画、下流の販売チャネルと連携し、サプライチェーン全体のリードタイム短縮や在庫最適化に繋がる提案を行います。

輸送・配送

商品の特性、物量、納期、コストといった要件に応じて、最も効率的な輸送・配送手段を計画し、実行します。3PL事業者は、自社のアセット(車両)や、提携する多くの運送会社のネットワークを駆使して、柔軟かつ安定的な輸送網を構築します。

- 輸送モードの選定: トラック、鉄道、船舶、航空機など、様々な輸送手段の中から最適なものを組み合わせる「モーダルシフト」の提案も行います。

- 配送ネットワークの構築: 大口の荷物を輸送する「幹線輸送」と、各地域の拠点から最終届け先まで配送する「ラストワンマイル配送」を組み合わせ、全国への配送網を構築します。

- 多様な配送サービス: 複数の荷主の荷物を同じ方面にまとめて運ぶ「共同配送」によるコスト削減や、特定の荷主のために車両を貸し切る「チャーター便」、店舗や工場への定期的な「ルート配送」など、ニーズに合わせたサービスを提供します。

- TMS(輸配送管理システム)の活用: 最適な配送ルートの自動計算や、リアルタイムでの車両位置・配送状況の追跡管理を行い、輸送品質の向上と効率化を図ります。

保管・在庫管理

商品を安全かつ適切な状態で保管し、その数量や状態を正確に管理する業務です。3PL事業者は、商材の特性に合わせた多様な保管環境を提供します。

- 多様な温度帯での保管: 常温倉庫はもちろん、生鮮食品や医薬品などを扱うための定温(10℃〜20℃)、冷蔵(5℃前後)、冷凍(-18℃以下)、超低温(-50℃以下)といった専門的な倉庫設備を保有しています。

- WMS(倉庫管理システム)による在庫管理: すべての商品はバーコードやRFIDで管理され、WMS(Warehouse Management System)によってリアルタイムで在庫状況が把握されます。これにより、過剰在庫や欠品を防ぎ、正確な在庫引き当てが可能になります。

- ロケーション管理と先入れ先出し: 商品の入出庫頻度に応じて最適な保管場所(ロケーション)を決定し、作業動線を効率化します。また、食品や化粧品など使用期限のある商品に対しては、先入れ先出し(FIFO: First-In, First-Out)を徹底し、品質を維持します。

- 棚卸業務の代行: 定期的な実地棚卸やサイクルカウント(循環棚卸)を実施し、システム上の在庫データと実際の在庫数の差異を確認・修正します。

荷役・流通加工

倉庫内での物理的な作業全般を「荷役(にやく)」と呼びます。また、商品価値を高めるための加工作業を「流通加工」と呼びます。これらは物流品質を直接左右する重要な業務です。

- 荷役作業: コンテナやトラックからの荷下ろし(デバンニング)、商品の種類や数量を確認する「入荷検品」、指定されたロケーションへの「格納」、出荷指示に基づく「ピッキング」、出荷先ごとの「仕分け」、配送前の「出荷検品」など、一連の作業を熟練したスタッフが担います。

- 流通加工: 消費者の手元に届く直前の最終的な加工作業です。具体的には、値札付け、ラベル貼り、ハンガーへの吊るし替え(アパレル)、複数商品を組み合わせる「セット組み」、キャンペーン用の販促物の同梱、ギフト用の「ラッピング」など、多岐にわたる要求に柔軟に対応します。

受発注管理

ECサイトや基幹システムと連携し、顧客からの注文データを受け取ってから、出荷指示を出すまでの一連の事務処理を代行します。

- 受注処理: ECカートシステムやモール(楽天、Amazonなど)からの受注データを自動または手動で取り込み、3PL事業者のWMSに出荷指示データを作成します。

- 伝票発行: 納品書、送り状、請求書などの各種伝票を発行します。

- 問い合わせ対応: 在庫確認や納期に関する問い合わせ、返品・交換の受付など、カスタマーサポートの一部を代行するケースもあります。

情報システムの構築・運用

現代の物流はITシステムなしには成り立ちません。3PL事業者は、物流を効率化・可視化するための情報システムを提供し、荷主企業の既存システムとの連携をサポートします。

- WMS・TMSの提供: 在庫管理や輸配送管理を行うための専門システムを提供し、荷主企業はWebブラウザを通じてリアルタイムに状況を確認できます。

- システム連携: 荷主企業の基幹システム(ERP)やECカートシステムと、3PL事業者のWMSをAPI(Application Programming Interface)やCSVファイル連携などで接続し、データのやり取りを自動化します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、業務を大幅に効率化します。

- データ分析とレポーティング: 蓄積された物流データを分析し、誤出荷率、在庫回転率、実働率といったKPI(重要業績評価指標)を定期的にレポートします。これにより、現状を客観的に評価し、次の改善活動に繋げることができます。

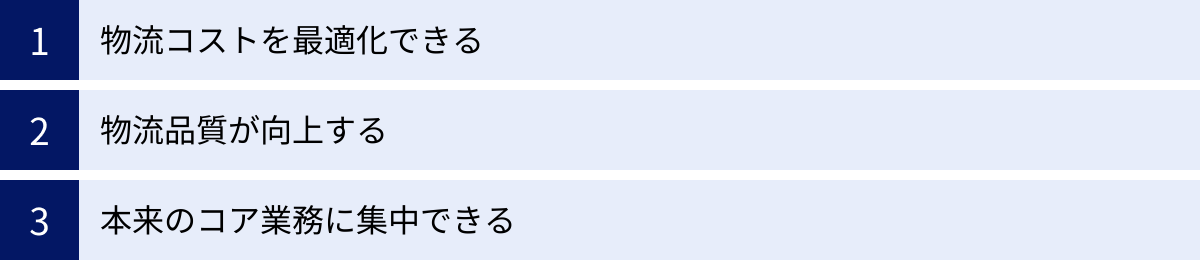

3PLを導入する3つのメリット

3PLを導入することは、企業に多くの恩恵をもたらします。それは単に「面倒な物流業務を外注できる」というレベルの話ではありません。経営資源の最適化や競争力の強化に直結する、戦略的なメリットが存在します。ここでは、代表的な3つのメリットについて、その理由とともに深く掘り下げていきます。

① 物流コストを最適化できる

多くの企業が3PL導入を検討する最大の動機は、物流コストの削減・最適化です。自社で物流を行う場合(1PL)と比べて、3PLは様々な側面からコスト効率を高めることができます。

- 固定費の変動費化: 自社で倉庫を借り、フォークリフトを購入し、作業員を雇用すると、物流量の多寡にかかわらず、賃料や減価償却費、人件費といった「固定費」が毎月発生します。ビジネスには繁忙期と閑散期があり、閑散期にはこれらの固定費が大きな負担となります。一方、3PLを利用すれば、これらの費用は物量に応じた「変動費」として支払う形に変わります。物量が少ない時期は支払う費用も少なくなり、無駄なコストの発生を抑えることができるのです。これは、特に事業の立ち上げ期や季節変動の大きい商材を扱う企業にとって、非常に大きなメリットです。

- スケールメリットの享受: 3PL事業者は、一つの巨大な倉庫で複数の荷主企業の荷物を同時に管理しています。これにより、倉庫の賃料や管理費、システム利用料などを複数の企業で分担する形となり、一社あたりのコストを低く抑えることができます。輸送においても同様で、同じ方面へ向かう複数の荷主の荷物を一台のトラックに載せて運ぶ「共同配送」を行うことで、輸送コストを大幅に削減できます。こうしたスケールメリットは、単独の企業では到底実現できない、3PLならではの強みです。

- 専門的ノウハウによる効率化: 3PL事業者は物流のプロフェッショナルです。長年の経験で培われたノウハウを基に、倉庫内のレイアウトや作業動線を最適化し、無駄な動きを徹底的に排除します。また、自動倉庫やピッキングロボット、ソーティングシステムといった最新のマテハン(マテリアルハンドリング)機器を積極的に導入しており、人の手による作業と比較して生産性を飛躍的に高めています。こうした継続的な改善活動とテクノロジーの活用により、作業コストそのものを削減し、荷主企業のコスト負担を軽減します。

② 物流品質が向上する

コスト削減と並んで重要なメリットが、物流品質の向上です。ECの普及により、消費者の目は非常に厳しくなっています。「注文した商品と違うものが届いた」「商品が破損していた」「指定した日時に届かなかった」といった物流ミスは、顧客満足度を著しく低下させ、企業の信用を失墜させる原因となります。

3PLは、専門家ならではの仕組みと管理体制で、こうしたミスを未然に防ぎ、高い物流品質を実現します。

- 標準化されたオペレーションと熟練スタッフ: 3PLの倉庫では、入荷から出荷までのすべての作業がマニュアル化・標準化されています。誰が作業しても同じ品質を担保できる仕組みが構築されており、属人化を防いでいます。また、日々の業務を通じて高度なスキルを身につけた熟練スタッフが作業を行うため、ヒューマンエラーの発生を最小限に抑えることができます。

- WMSによるシステム管理の徹底: 先述の通り、3PLではWMS(倉庫管理システム)の活用が不可欠です。ハンディターミナルを使ったバーコード検品は、商品の取り違えや数量間違いといったピッキングミスを劇的に減らします。また、賞味期限や製造ロットの管理もシステムで厳密に行うため、期限切れの商品を出荷してしまうといった重大なミスを防ぎます。人の記憶や勘に頼らない、システムに基づいた正確な管理が、物流品質の根幹を支えているのです。

- BCP(事業継続計画)対策の強化: 自社で物流拠点を一か所しか持っていない場合、地震や水害などの自然災害が発生すると、物流機能が完全に停止してしまうリスクがあります。全国に複数の拠点を持つ3PL事業者と契約していれば、万が一、メインの拠点が被災した場合でも、他の拠点から代替出荷を行うなど、事業の継続性を確保するためのバックアップ体制を構築できます。これは、企業のリスクマネジメントにおいて非常に重要な要素です。

③ 本来のコア業務に集中できる

これは、経営的な視点から見た最大のメリットと言えるかもしれません。物流業務は企業の存続に不可欠ですが、多くの企業にとって、それは利益を直接生み出す「コア業務」ではありません。メーカーであれば「優れた製品を開発・製造すること」、小売業者であれば「魅力的な商品を仕入れ・販売すること」、EC事業者であれば「集客やサイト改善を行うこと」が本来のコア業務です。

物流業務は専門性が高く、日々のオペレーションに多くの時間と人材を要します。在庫の管理、スタッフの労務管理、運送会社との交渉、クレーム対応など、物流担当者は煩雑な業務に追われがちです。

3PLを導入し、これらのノンコア業務である物流を専門家に完全に委ねることで、企業は自社の貴重な経営リソース(ヒト・モノ・カネ・時間)を、本来注力すべきコア業務に再配分できます。

- 人材の最適配置: 物流部門に配置していた人材を、商品企画やマーケティング、営業といった、より付加価値の高い部門へシフトさせることができます。

- 資金の有効活用: 自社で倉庫や車両を保有・維持するために使っていた資金を、新商品の開発投資や広告宣伝費に回し、事業の成長を加速させることができます。

- 経営層の意思決定の迅速化: 経営者が日々の物流トラブルの対応に追われることがなくなり、より長期的・戦略的な経営課題に集中して取り組む時間と思考の余裕が生まれます。

このように、3PLは単なるコスト削減や業務効率化のツールではなく、企業の成長戦略を実現するための強力なエンジンとなり得るのです。

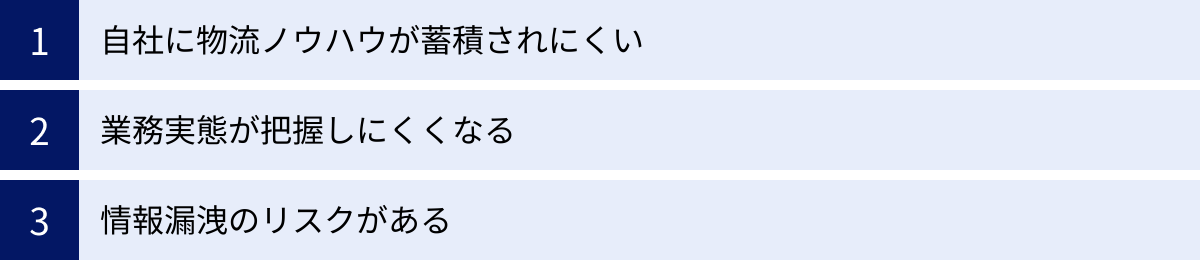

3PL導入の3つのデメリット

3PLの導入は多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、3PLを成功させる上で極めて重要です。ここでは、主な3つのデメリットと、その回避策について解説します。

① 自社に物流ノウハウが蓄積されにくい

3PL事業者に物流業務を包括的に委託するということは、裏を返せば、自社で物流オペレーションを直接行う機会が失われることを意味します。これにより、社内に物流に関する専門的な知識や現場での経験、改善ノウハウが蓄積されにくくなるというデメリットが生じます。

日々の業務を「丸投げ」状態にしてしまうと、数年後には社内に物流のことを理解している人間が一人もいなくなってしまう、という事態に陥りかねません。そうなると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 3PL事業者への過度な依存: 自社に知見がないため、3PL事業者からの提案や見積もりの内容が妥当であるかを判断できなくなります。事業者の言いなりになってしまい、知らず知らずのうちに不利な条件で契約を続けてしまうリスクがあります。

- 将来的な選択肢の喪失: 将来、事業が拡大し、再び自社で物流を内製化したいと考えた場合や、契約している3PL事業者から別の事業者に切り替えたいと考えた場合に、ノウハウがないためにスムーズな移行が困難になります。

- 新商品開発への影響: 新商品の特性に合わせた最適な輸送方法や梱包仕様を検討する際に、社内に物流の知見がないと、非現実的な設計をしてしまったり、無駄なコストが発生する原因になったりします。

【回避策】

このデメリットを回避する鍵は、3PL事業者を単なる「下請け業者」ではなく、「パートナー」として捉え、主体的に関与し続ける姿勢です。具体的には、以下のような取り組みが有効です。

- 専任担当者の設置: 社内に3PL事業者との窓口となる専任の担当者を置き、その担当者が物流管理の責任を持つ体制を整えます。

- 定期的なレポーティングと定例会議: KPI(誤出荷率、在庫回転率、コストなど)を共同で設定し、定期的に報告を受けます。月に一度などの頻度で定例会議を開催し、現状の課題や改善策について共に議論する場を設けることが重要です。

- 現場への関与: 改善活動や新規オペレーションの立ち上げなどに、自社の担当者も積極的に参加し、現場で何が行われているのかを学び、知識を吸収します。

② 業務実態が把握しにくくなる

自社の倉庫であれば、何か問題が起きた時や状況を確認したい時に、すぐに現場へ行って自分の目で確かめることができます。しかし、3PLに委託すると、物理的に倉庫が離れているため、現場の状況が「ブラックボックス化」しやすくなるというデメリットがあります。

「今、注文したあの商品はどの作業工程にあるのか」「実際の在庫はきちんと管理されているのか」「倉庫内は整理整頓されているのか」といった業務の実態が見えにくくなると、顧客からの問い合わせに迅速に対応できなかったり、潜在的な問題の発見が遅れたりする可能性があります。特に、繁忙期に作業が混乱している様子や、保管されている商品の状態などを直接確認できないことは、担当者にとって大きな不安要素となり得ます。

【回避策】

業務のブラックボックス化を防ぐためには、「情報の可視化」と「物理的な確認」が重要です。

- リアルタイムで情報共有できるシステム: 契約前に、3PL事業者が提供するWMS(倉庫管理システム)の機能を確認しましょう。Webブラウザ経由で、自社の担当者がいつでもリアルタイムに在庫状況や作業進捗を確認できるダッシュボード機能などを提供している事業者を選ぶことが望ましいです。

- 定期的な倉庫見学: 契約後も、定期的に委託先の倉庫を訪問する機会を設けましょう。現場の5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)が徹底されているか、スタッフが活き活きと働いているかなどを直接確認することで、サービスの品質を肌で感じることができます。

- 棚卸への立ち会い: 年に1〜2回実施される実地棚卸には、可能な限り自社の担当者も立ち会いましょう。自社の資産である商品がどのように管理されているかを確認する絶好の機会です。

③ 情報漏洩のリスクがある

3PL事業者には、物流業務を遂行するために、自社の様々な機密情報を渡す必要があります。具体的には、顧客の氏名・住所・電話番号といった個人情報、どの商品がどれだけ売れているかという販売データ、仕入れ価格に関する情報などが含まれます。

これらの重要な情報が、万が一、3PL事業者の管理不備によって外部に漏洩したり、悪用されたりした場合、自社のブランドイメージや社会的信用は大きく損なわれます。顧客からの損害賠償請求や、ビジネス機会の損失に繋がる可能性も否定できません。委託先で発生した情報漏洩であっても、荷主企業としての責任を問われることは免れないため、これは非常に重要なリスクです。

【回避策】

情報漏洩リスクを低減するためには、契約前の事業者選定段階で、セキュリティ体制を厳しくチェックすることが不可欠です。

- セキュリティ認証の確認: 「ISMS(ISO27001)」(情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格)や「プライバシーマーク(Pマーク)」(個人情報保護体制の認証制度)といった第三者認証を取得しているかどうかは、セキュリティレベルを客観的に判断する上での重要な指標となります。

- セキュリティ対策のヒアリング: 具体的にどのようなセキュリティ対策を講じているかを確認しましょう。例えば、サーバールームへのアクセス制限、従業員へのセキュリティ教育の実施状況、監視カメラの設置、データの暗号化、アクセスログの管理体制など、物理的・技術的・人的な対策について詳しくヒアリングすることが重要です。

- 秘密保持契約(NDA)の締結: 契約時には、必ず秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)を締結します。契約書の内容を法務担当者などと十分に精査し、情報の取り扱い範囲、目的外利用の禁止、漏洩時の報告義務や損害賠償責任などを明確に定めておきましょう。

3PLの料金体系

3PLの利用を検討する上で、最も気になるのが料金体系です。3PLの料金は、大きく「固定費」と「変動費」の2つに分けられます。どのような作業に、どのような基準で費用が発生するのかを理解しておくことは、見積もり内容を正しく評価し、自社のコスト構造と比較するために不可欠です。

| 費用区分 | 主な料金項目 | 課金単位の例 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 固定費 | システム利用料 | 月額 | WMS(倉庫管理システム)などの利用料 |

| 業務管理料 | 月額 | 事務手数料、管理スタッフ人件費など | |

| 保管料 | 坪、パレット、ラック、個 | 商品を保管するスペースに対する費用 | |

| 変動費 | 入庫料 | ケース、ピース、パレット、重量 | 商品が倉庫に到着した際の検品・格納作業費 |

| 出庫料 | ケース、ピース、オーダー | ピッキング、検品、梱包作業費 | |

| 運送料 | 個、サイズ、重量、距離 | 倉庫から届け先までの配送費用 | |

| 梱包料・資材費 | 個、オーダー | 段ボール、緩衝材などの費用 | |

| 流通加工料 | 個、枚 | ラベル貼り、セット組みなどの作業費 |

固定費

固定費は、物流量の増減にかかわらず、毎月一定額が発生する費用です。主に、倉庫スペースの利用料やシステムの基本料などが該当します。

- システム利用料: 3PL事業者が提供するWMS(倉庫管理システム)などを利用するための月額費用です。

- 業務管理料: 荷主企業との窓口業務を行うスタッフの人件費や、事務処理にかかる費用など、基本的な管理業務に対して発生する費用です。「基本料」といった名目で請求されることもあります。

保管料

商品を倉庫に保管しておくためのスペース利用料です。これは固定費の中で最も大きな割合を占めることが多く、課金方式にはいくつかの種類があります。

- 坪貸し(面積単価): 「1坪あたり月額〇〇円」というように、使用する倉庫の面積に応じて料金が決まります。ある程度のスペースを固定で確保したい場合に用いられます。

- 個建て(保管単位単価): パレット(商品を載せる荷役台)1枚あたり、またはラック(棚)1段あたりで料金が設定されます。「1パレットあたり月額〇〇円」といった形です。

- 容積建て: 保管する荷物の体積(立法メートル、㎥)に応じて料金を計算する方式です。

- 三期制: 月を上旬・中旬・下旬の3つに分け、それぞれの時点での在庫量(または最大在庫量)に基づいて保管料を計算する方式です。在庫の変動が激しい場合に用いられることがあります。

保管料は、常温、定温、冷蔵、冷凍といった温度帯によって単価が大きく異なります。 また、危険物など特殊な管理が必要な商材は、専用の倉庫が必要となるため、さらに高額になります。

変動費

変動費は、商品の入出庫量や作業量に応じて発生する費用です。物量が多ければ費用も増え、少なければ減るため、コスト構造が分かりやすいのが特徴です。

入庫・出庫料

- 入庫料: 商品がトラックなどから倉庫に到着し、荷下ろし、検品、所定のロケーションへの格納といった一連の作業に対して発生する費用です。料金は「1ケースあたり〇〇円」「1ピースあたり〇〇円」といった形で、商品の単位ごとに設定されるのが一般的です。

- 出庫料: 受注データに基づいて、保管場所から商品を取り出す「ピッキング」、梱包前に数量や品番を確認する「検品」、段ボールに詰める「梱包」といった出荷作業に対して発生する費用です。「1オーダー(出荷指示1件)あたり〇〇円+1ピースあたり〇〇円」のように、基本料金と従量料金を組み合わせた体系が多く見られます。

運送料

倉庫から出荷された商品を、企業や個人の届け先まで配送するための費用です。いわゆる「配送料」や「運賃」にあたります。料金は、荷物のサイズ(縦・横・高さの合計)、重量、配送先のエリア(距離)によって決まります。3PL事業者は大手宅配会社と大口契約を結んでいることが多く、比較的安価な料金で配送できる場合があります。

梱包料・資材費

商品を梱包するために使用する段ボール、緩衝材(エアークッションなど)、テープ、送り状ラベルといった資材にかかる費用です。事業者によっては、出庫料の中に資材費が含まれている場合と、別途「資材費」として請求される場合があります。ギフトラッピングや特殊な梱包を依頼する場合は、追加の作業料が発生します。

これらの料金体系は3PL事業者によって異なるため、見積もりを取得する際は、どの費用が固定費で、どの費用が変動費なのか、また、それぞれの料金にどこまでの作業が含まれているのかを詳細に確認することが非常に重要です。

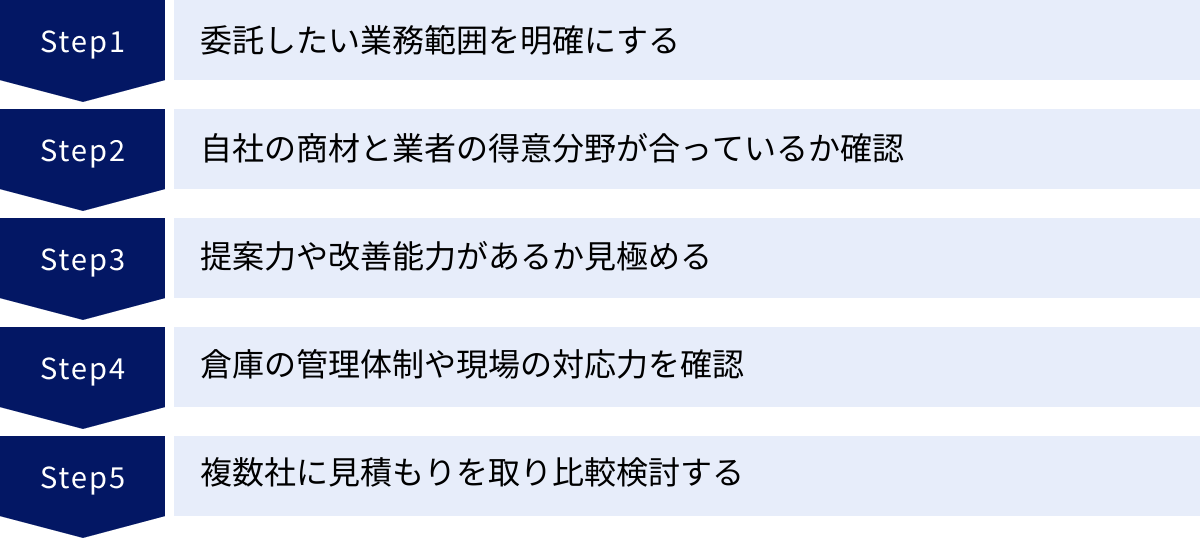

失敗しない3PL業者の選び方5つのポイント

3PLの導入は、成功すれば企業の成長を大きく後押ししますが、業者選びを間違えると、かえってコストが増えたり、サービス品質が低下したりするリスクもあります。ここでは、自社にとって最適な3PLパートナーを見つけるために、押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

① 委託したい業務範囲を明確にする

3PL業者に相談する前に、まずは自社内で「なぜ3PLを導入したいのか」「何を解決したいのか」を明確にすることがスタートラインです。目的が曖昧なままでは、業者からの提案を正しく評価できません。

- 課題の洗い出し: 「物流コストが高い」「誤出荷が多い」「人手が足りずコア業務に集中できない」「ECの売上拡大に対応できない」など、現在抱えている物流の課題を具体的にリストアップしましょう。

- 委託範囲の決定: 洗い出した課題に基づき、どこからどこまでの業務を委託したいのかを決めます。「輸送と保管だけを任せたい(2PLに近い形)」「倉庫業務全般を任せたい」「戦略立案からすべて任せたい」など、委託したいスコープを明確にします。

- 目標設定(KPI): 3PL導入によって、何をどのレベルまで改善したいのか、具体的な目標を設定します。例えば、「物流コストを現状から15%削減する」「誤出荷率を0.01%以下にする」といった数値目標(KPI)を立てておくと、業者選定の基準や導入後の効果測定がしやすくなります。

この事前準備が、業者とのコミュニケーションを円滑にし、的確な提案を引き出すための鍵となります。

② 自社の商材と業者の得意分野が合っているか確認する

3PL業者と一口に言っても、それぞれに得意な分野や専門領域があります。自社が扱う商材の特性と、業者の強みがマッチしているかを確認することは、極めて重要です。

- 取扱実績の確認: 自社と同じ、または類似の業界・商材(例:アパレル、食品、化粧品、精密機器、書籍など)の取り扱い実績が豊富かどうかを確認しましょう。実績が豊富な業者は、その商材特有の管理ノウハウ(例:アパレルなら採寸・検針、食品なら賞味期限管理)や、繁閑の波を熟知しており、スムーズな運用が期待できます。

- 商材特性への対応力: 例えば、冷凍・冷蔵が必要な食品であれば、適切な温度管理が可能な設備と運用体制が必須です。高価な宝飾品や精密機器であれば、高度なセキュリティ体制が求められます。EC通販であれば、多頻度・小ロットの出荷や、ギフト対応などの細やかなオペレーションに強い業者が適しています。

- 許認可の有無: 化粧品や医薬部外品、医療機器などを扱う場合は、倉庫が「化粧品製造業許可」や「医療機器製造業許可」といった行政の許認可を取得している必要があります。自社の商材に必要な許認可を業者が保有しているか、必ず確認しましょう。

自社の商材への理解が浅い業者に委託してしまうと、品質トラブルや非効率なオペレーションに繋がり、失敗の大きな原因となります。

③ 提案力や改善能力があるか見極める

優れた3PL事業者は、単に言われた通りの作業をこなす「御用聞き」ではありません。荷主企業のビジネスを深く理解し、現状の課題を解決するための具体的な「提案」と、継続的な「改善」を行える能力を持っています。

- 課題分析力: 最初の商談や見積もり依頼の段階で、こちらの課題をどれだけ深くヒアリングし、その本質を理解しようとしているかを見極めましょう。表面的な話だけでなく、ビジネスモデルや将来の展望まで踏み込んで質問してくる業者は、真のパートナーになろうという意欲が高いと言えます。

- 具体的な改善提案: 見積書が単なる料金表になっていないかを確認します。「現状のこの部分を、このように変更することで、これだけのコスト削減や品質向上が見込めます」といった、根拠のある具体的な改善提案が含まれているかが重要な判断材料です。

- KPI管理と改善サイクル: 契約後、どのようにして継続的な改善を行っていくのか、その仕組みを確認しましょう。KPI(重要業績評価指標)を用いた進捗管理や、定期的な改善ミーティングの開催を標準的なサービスとして提供している業者は、改善能力が高いと考えられます。

④ 倉庫の管理体制や現場の対応力を確認する

提案書やWebサイトの情報だけでは分からない、物流の「リアルな品質」を確認するために、可能な限り倉庫見学をさせてもらいましょう。現場は嘘をつきません。百聞は一見に如かずです。

- 5Sの徹底: 倉庫内に入った際に、整理・整頓・清掃・清潔・躾の「5S」が徹底されているかを確認します。床にゴミや荷物が散乱していないか、商品は所定の場所に整然と置かれているか、表示は分かりやすいかなど、現場の管理レベルが一目で分かります。整理整頓が行き届いた現場は、事故やミスの発生率も低い傾向にあります。

- スタッフの様子: 現場で働くスタッフの表情や動きにも注目しましょう。スタッフが活き活きと効率的に動いているか、挨拶はしっかりしているかなど、現場の雰囲気はサービスの質に直結します。

- セキュリティ体制: 防犯カメラの設置状況、入退室管理システムの有無、部外者の立ち入り制限など、物理的なセキュリティ対策がどのレベルで講じられているかを確認します。

- イレギュラー対応力: 「急な大量出荷に対応できるか」「返品処理のフローはどうなっているか」など、イレギュラーな事態が発生した際の対応体制について具体的に質問し、柔軟かつ迅速に対応できる能力があるかを見極めましょう。

⑤ 複数社に見積もりを取り比較検討する

最後に、業者選定の基本ですが、必ず2〜3社以上の複数社から見積もりを取り、比較検討することが重要です。

- 相見積もりの実施: 1社だけの見積もりでは、その価格やサービス内容が妥当なのかを客観的に判断できません。複数社から見積もりを取ることで、料金の相場感を把握し、自社の予算に合った業者を見つけやすくなります。

- 総合的な比較: 比較する際は、料金の安さだけで判断してはいけません。 「A社は安いが、サービス範囲が狭い」「B社は少し高いが、提案内容が素晴らしく、システムも使いやすい」といったように、料金、サービス内容、提案の質、担当者の対応、倉庫の品質などを総合的に評価し、自社にとって最もコストパフォーマンスの高いパートナーはどこかを判断します。

- 見積もり条件の統一: 各社を公平に比較するために、見積もりを依頼する際は、先に明確化した「委託したい業務範囲」や「物量の見込みデータ(SKU数、月間出荷件数など)」を各社に同じ条件で提示することが重要です。

これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認していくことが、3PL導入という重要な経営判断を成功に導くための確実な道筋となるでしょう。

おすすめの3PL事業者5選

日本国内には数多くの3PL事業者が存在し、それぞれが独自の強みを持っています。ここでは、業界内で高い実績と知名度を誇る代表的な3PL事業者の中から5社をピックアップし、その特徴を客観的な情報に基づいて紹介します。自社のニーズと照らし合わせながら、業者選びの参考にしてください。

(※ここでの紹介順は、企業の優劣やランキングを示すものではありません。)

① 株式会社富士ロジテック

株式会社富士ロジテックは、静岡県に本社を置く独立系の3PL事業者です。特定の荷主や業界に偏らず、幅広い業種の物流を扱っているのが特徴です。特に、EC・通販物流に強みを持っており、スタートアップから大手企業まで、多様な規模のEC事業者のフルフィルメントサービスを手掛けています。自社開発のクラウド型WMS(倉庫管理システム)「W-KEEPER」は、ユーザーがリアルタイムで在庫や進捗を確認できるなど機能性が高く評価されています。BtoB物流や、海外発送を含むグローバル物流にも対応しており、企業の成長フェーズに合わせた柔軟な物流ソリューションを提供しています。

(参照:株式会社富士ロジテック公式サイト)

② 大和物流株式会社

大和物流株式会社は、大手ハウスメーカーである大和ハウス工業のグループ企業です。その最大の強みは、大和ハウスグループの不動産開発力と連携した物流施設の提供能力にあります。顧客のニーズに合わせて最適な立地に物流センターを建設する「BTS型(Build to Suit)倉庫」の提案などが可能です。また、建築・建材や住宅関連の物流に豊富なノウハウを持つほか、近年では環境・リサイクル分野の静脈物流や、医療・医薬品物流にも力を入れています。全国に展開する物流ネットワークを活かし、保管、輸送、流通加工、国際物流まで、幅広いサービスをワンストップで提供しています。

(参照:大和物流株式会社公式サイト)

③ 日本郵便株式会社

日本郵便株式会社は、言わずと知れた「郵便局」のネットワークを持つ、国内最大級の物流インフラ企業です。全国津々浦々を網羅する郵便局網と、「ゆうパック」「ゆうパケット」に代表される配送サービスが最大の強みです。3PLサービスとしては、この圧倒的なラストワンマイル配送網を活かしたEC・通販事業者向けのフルフィルメントサービスに注力しています。全国の主要都市に物流ソリューションセンターを構え、商品の保管からピッキング、梱包、発送までを一括で受託。特に、個人宅向けの小口配送が多いビジネスモデルの企業にとっては、非常に頼りになるパートナーと言えるでしょう。

(参照:日本郵便株式会社公式サイト)

④ SGホールディングス株式会社

SGホールディングス株式会社は、「佐川急便」を中核とする総合物流企業グループです。グループの強みであるデリバリー事業(佐川急便)とロジスティクス事業を融合させた先進的な物流ソリューション「GOAL®(GO-Advanced-Logistics)」の提供を推進しています。これにより、調達から生産、販売、リコール対応まで、サプライチェーン全体の課題解決をワンストップで支援します。特に、大規模で複雑な物流を扱う大企業向けのソリューションに定評があり、国内外に広がる広範なネットワークと、先進的なIT・LT(ロジスティクステクノロジー)を駆使した高度な物流設計・運用能力が特徴です。

(参照:SGホールディングス株式会社公式サイト)

⑤ ヤマト運輸株式会社

「クロネコヤマトの宅急便」で知られるヤマト運輸株式会社も、単なる宅配便事業者ではなく、法人向けの高度な3PLサービスを展開しています。同社の強みは、なんといっても日本全国をカバーする宅急便のきめ細かな配送ネットワークと、高いブランド力です。EC事業者向けには、商品の保管、受注処理、ピッキング、梱包、発送までを代行するフルフィルメントサービスを提供。宅急便との連携により、多様な受け取り方法(時間帯指定、コンビニ受け取りなど)の提供が可能となり、購入者の満足度向上に貢献します。また、中小企業向けに特化した物流サービスや、医療機器、国際物流など、専門性の高い領域にも対応しています。

(参照:ヤマト運輸株式会社公式サイト)

まとめ

本記事では、3PL(サードパーティーロジスティクス)について、その基本的な意味や仕組み、1PL・2PL・4PLとの違い、導入のメリット・デメリット、料金体系、そして失敗しない業者選びのポイントまで、幅広く解説してきました。

改めて要点を整理すると、3PLとは、荷主企業に代わって第三者が物流業務を包括的に受託し、単なる業務代行に留まらず、物流戦略の立案や改善提案までを行う戦略的パートナーのことです。EC市場の拡大や人手不足といった社会背景から、その重要性はますます高まっています。

3PLを導入することで、企業は以下の大きなメリットを得られます。

- 物流コストの最適化: 固定費の変動費化やスケールメリットにより、コストを削減できます。

- 物流品質の向上: 専門家のノウハウとシステムにより、誤出荷などのミスを減らし、顧客満足度を高めます。

- コア業務への集中: 物流というノンコア業務を専門家に任せることで、経営リソースを本来注力すべき事業に再投資できます。

一方で、自社にノウハウが蓄積されにくい、業務実態がブラックボックス化しやすいといったデメリットも存在します。これらを回避するためには、3PL事業者を単なる委託先としてではなく、共に事業成長を目指すパートナーとして捉え、主体的に連携していく姿勢が不可欠です。

業者を選ぶ際には、料金の安さだけで判断するのではなく、自社の商材との相性、提案力・改善能力、現場の管理体制などを総合的に評価し、複数社を比較検討することが成功の鍵となります。

物流はもはや、単なる「コスト」ではありません。企業の競争力を左右し、顧客体験を決定づける重要な「戦略」の一部です。自社の物流に課題を感じているのであれば、3PLという選択肢を真剣に検討してみてはいかがでしょうか。最適なパートナーと巡り会うことができれば、それは間違いなく、貴社のビジネスを次のステージへと押し上げる強力な推進力となるでしょう。