近年、全国的に増加している空き家は社会問題として認識される一方、新たな住まいの選択肢として注目を集めています。一般的な賃貸物件にはない魅力を持つ空き家ですが、「どうやって探せばいいの?」「契約するときに気をつけることは?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、空き家を賃貸で借りるための具体的な方法について、探し方から契約までの流れ、メリット・デメリット、そして注意点までを網羅的に解説します。空き家という選択肢を正しく理解し、理想の住まいを見つけるための一助となれば幸いです。

目次

そもそも空き家は賃貸で借りられる?

結論から言うと、空き家を賃貸で借りることは可能です。むしろ、国や自治体も空き家問題の解決策の一つとして、賃貸としての活用を積極的に推進しています。では、なぜ今、空き家を賃貸で借りることが現実的な選択肢となっているのでしょうか。その背景には、日本の住宅市場が抱える構造的な課題と、貸し手・借り手双方のニーズの変化があります。

まず、日本の空き家の現状について見てみましょう。総務省統計局が公表した「令和5年住宅・土地統計調査」の速報集計によると、全国の空き家数は過去最多の900万戸に達し、総住宅数に占める空き家率は13.8%となっています。(参照:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果の概要)

これは、約7戸に1戸が空き家という計算になり、今後も少子高齢化や人口減少に伴い、空き家は増え続けると予測されています。

このような状況の中、空き家の所有者(貸し手)には、物件を放置することによるデメリットを回避したいという切実な動機があります。

具体的には、以下のような理由から賃貸に出すことを検討するオーナーが増えています。

- 固定資産税の負担軽減: 人が住んでいない空き家でも、所有しているだけで毎年固定資産税や都市計画税がかかります。特に「特定空家等」に指定されると、税金の優遇措置が適用されなくなり、負担が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。賃貸に出して家賃収入を得ることで、これらの税負担を相殺できます。

- 管理の手間とコストの削減: 空き家は定期的に換気や清掃、庭の手入れなどを行わないと、急速に劣化が進みます。遠方に住んでいる所有者にとって、この管理は大きな負担です。人に住んでもらうことで、日常的な管理が行われ、建物の老朽化を防ぐ効果が期待できます。

- 資産の有効活用と地域貢献: 思い入れのある実家などを解体せずに残したいと考える所有者にとって、賃貸は資産を維持しながら活用できる有効な手段です。また、移住者や若者世帯に住んでもらうことで、地域の活性化に貢献したいという思いを持つオーナーもいます。

一方で、借り手側にも、あえて空き家を選ぶだけの魅力的な理由が存在します。一般的な賃貸アパートやマンションにはない、空き家ならではのメリットに惹かれる人が増えているのです。

- 経済的なメリット: 空き家は築年数が古い、設備が旧式といった理由から、周辺の賃貸物件の相場よりも安く借りられるケースが多くあります。

- 自由度の高さ: オーナーの許可を得られれば、自分の好みに合わせてDIYやリフォームができる物件もあります。画一的な間取りでは満足できない人にとって、これは大きな魅力です。

- 広々とした居住空間: 特に戸建ての空き家は、集合住宅に比べて専有面積が広く、部屋数も多い傾向にあります。庭付きの物件であれば、家庭菜園や子どもの遊び場としても活用できます。

このように、空き家の賃貸市場は、供給過多の状況にある「貸したいオーナー」と、多様なライフスタイルを求める「借りたいユーザー」のニーズが合致することで成り立っています。

ただし、メリットばかりではありません。建物の老朽化に伴う修繕の問題や、設備の古さ、交通の便など、契約前に十分に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。

次の章からは、空き家を借りる具体的なメリットとデメリットを深掘りし、賢い物件選びのための知識を詳しく解説していきます。

空き家を賃貸で借りる5つのメリット

空き家を賃貸で借りることには、一般的な賃貸物件にはない独自のメリットが数多く存在します。コストを抑えたい方から、自分らしい暮らしを実現したい方まで、様々なニーズに応える可能性を秘めています。ここでは、代表的な5つのメリットを具体的に解説します。

| メリットのカテゴリ | 具体的な内容 |

|---|---|

| 経済性 | 相場より安い家賃、補助金・助成金の活用、更新料不要の可能性 |

| 自由度 | DIYやリフォームが可能な場合がある |

| 居住性 | 一般的な賃貸より広く、庭付きなどの付加価値がある場合も |

① 家賃が相場より安い

空き家を借りる最大の魅力の一つは、周辺の家賃相場と比較して割安な物件が多いことです。同じエリア、同程度の広さを持つ一般的な賃貸物件と比べ、数万円単位で月々の家賃を抑えられるケースも珍しくありません。

この価格差が生まれる主な理由は、空き家物件が持ついくつかの特性にあります。

- 築年数の経過: 多くの空き家は築30年、40年を超える古い建物です。建築基準やデザインも現代のものとは異なり、経年劣化も進んでいるため、価格設定が低めになります。

- 設備の旧式化: キッチンや浴室、トイレなどの水回り設備が古いままだったり、エアコンが設置されていなかったりする場合があります。最新設備が整った物件に比べて利便性が劣る分、家賃が安く設定されます。

- 立地条件: 交通の便が良くない郊外や、過疎化が進む地域に空き家は多く存在します。利便性の高い駅近の物件などと比べると、当然ながら家賃は低くなります。

これらの要素は一見デメリットに思えるかもしれませんが、ライフスタイルによっては大きな問題にならない場合もあります。例えば、「車での移動が中心なので駅からの距離は気にしない」「古い設備でも自分で工夫して使うのが好き」という方にとっては、デメリットを上回る家賃の安さが大きなメリットとなるでしょう。

月々の固定費である家賃を抑えることで、生活費に余裕が生まれたり、趣味や貯蓄にお金を回したりできます。特に、住居費をできるだけ節約したい学生や若手の社会人、あるいは広い家を求めているけれど予算は限られている子育て世帯にとって、空き家は非常に魅力的な選択肢となり得ます。

② DIYやリフォームが自由にできる場合がある

一般的な賃貸物件では、退去時に部屋を借りたときの状態に戻す「原状回復義務」があるため、壁に釘一本打つことさえためらわれることがほとんどです。しかし、空き家の中には、この原状回復義務が免除または緩和され、借主の自由な発想でDIYやリフォームが許可される物件が存在します。

「DIY可」「リフォーム可」といった条件が付いた物件は、自分だけのオリジナルな空間を創り上げたい人にとって、まさに理想的な住まいと言えるでしょう。なぜオーナーは、このような自由な改修を許可するのでしょうか。

- オーナー側のコスト削減: 傷んだ内装や古い設備をオーナー自身が費用をかけて修繕する代わりに、借主に改修を任せることで、出費を抑えることができます。

- 資産価値の向上: 借主がおしゃれな内装にリフォームしたり、使いやすい設備を導入したりすることで、物件の魅力が増し、資産価値の向上に繋がるという期待があります。

- 入居者の定着: 自分好みに手を加えた家には愛着が湧き、長く住み続けてくれる可能性が高まります。オーナーにとっては、安定した家賃収入が見込めるというメリットがあります。

具体的にどのようなDIYやリフォームが可能かは、物件やオーナーの考え方によって様々です。

- 軽微なDIY: 壁紙の張り替え、ペンキの塗装、棚の造作、床材の変更など。

- 本格的なリフォーム: 間仕切り壁の撤去による間取りの変更、キッチンや浴室など水回り設備の交換など。

もちろん、どこまでの改修が許されるのか、その費用は誰が負担するのか、退去時にどうするのかといった点は、契約前に必ずオーナーと詳細に協議し、その内容を書面(賃貸借契約書の特約事項など)で明確に残しておく必要があります。

無断で構造に関わるような大規模な改修を行ってしまうと、深刻なトラブルに発展しかねません。しかし、ルールを守り、オーナーとの良好な関係を築くことで、既成概念にとらわれない、自分らしい理想の住まいを実現できる可能性が広がります。

③ 補助金や助成金制度を利用できる可能性がある

空き家の活用は、個人の問題だけでなく、地域社会全体の課題でもあります。そのため、国や多くの自治体では、空き家の改修や活用を促進するための補助金・助成金制度を設けています。これらの制度をうまく利用できれば、初期費用を大幅に抑えることが可能です。

制度の目的は主に以下の通りです。

- 空き家発生の抑制と解消: 傷んだ空き家を改修して人が住める状態にすることで、放置される空き家を減らします。

- 移住・定住の促進: 若者世帯や子育て世帯が移住しやすいように、住宅取得や改修にかかる費用を支援し、地域の人口減少に歯止めをかけます。

- 地域経済の活性化: 改修工事などを地元の業者に発注してもらうことで、地域内での経済循環を生み出します。

具体的にどのような補助金・助成金があるかは自治体によって多岐にわたりますが、一般的には以下のような種類が挙げられます。

- 空き家改修補助金: 老朽化した部分の修繕や、耐震補強、断熱性能の向上、バリアフリー化など、住宅の性能を向上させるためのリフォーム費用の一部を補助します。

- 家賃補助制度: 特に若者や子育て世帯を対象に、一定期間、月々の家賃の一部を補助する制度です。

- 移住支援金: 東京圏から地方へ移住し、特定の条件を満たした場合に支給される支援金で、住宅の費用に充てることもできます。

- 家財道具等処分費補助金: 空き家に残された不要な家具(残置物)の撤去・処分にかかる費用の一部を補助します。

重要なのは、これらの制度には対象となる物件の条件、申請者の所得制限、改修内容、申請期間などが細かく定められているという点です。また、予算には限りがあるため、年度の途中で受付が終了してしまうこともあります。

空き家を借りてリフォームなどを検討している場合は、まず物件のある自治体のウェブサイトを確認したり、移住・定住相談窓口や建築指導課などに問い合わせたりして、利用できる制度がないか事前にリサーチしておくことを強くおすすめします。

④ 一般的な賃貸より広い家に住める

都心部や駅近の一般的な賃貸物件は、アパートやマンションなどの集合住宅が中心で、専有面積も限られていることが多いです。しかし、空き家は地方や郊外の戸建て物件が多いため、同じ家賃帯の集合住宅と比較して、格段に広い居住空間を手に入れられる可能性があります。

この「広さ」がもたらすメリットは、ライフステージやライフスタイルによって様々です。

- 子育て世帯: 子どもが走り回れる広いリビング、一人ひとりの子ども部屋、荷物を収納する豊富なスペースなど、のびのびと子育てができる環境が整います。

- 在宅ワーカー: 生活空間とは別に、仕事に集中できる書斎やワークスペースを確保できます。オンライン会議で背景を気にする必要もなくなります。

- 趣味人: 音楽、DIY、アート、アウトドア用品の保管など、広いスペースを必要とする趣味を持つ人にとって、思う存分活動に打ち込める場所となります。

- 多世帯・シェアハウス: 部屋数が多ければ、親世帯との同居や、友人とのルームシェアといった多様な住まい方にも対応できます。

さらに、戸建ての空き家には庭や駐車場が付いている物件も少なくありません。庭があれば、家庭菜園を楽しんだり、子どもやペットの遊び場にしたり、バーベキューをしたりと、暮らしの楽しみが大きく広がります。駐車場があれば、月々の駐車場代を節約できるだけでなく、車やバイクのメンテナンスも気兼ねなく行えます。

集合住宅で起こりがちな、上下階や隣室の生活音を気にするストレスが少ない点も、戸建てならではのメリットと言えるでしょう。もちろん、その分、建物の管理や庭の手入れなどは自分で行う必要がありますが、それを上回る開放感と自由度の高い暮らしが手に入ります。

⑤ 更新料がかからない物件がある

一般的な賃貸物件では、2年ごとに契約を更新する際に「更新料」として家賃の1ヶ月分程度を支払うのが慣例となっています。これは長期的に住むほど負担が大きくなるコストですが、空き家の賃貸では、この更新料がかからない物件も比較的多く見られます。

更新料がない、あるいは不要とされる背景には、いくつかの理由が考えられます。

- オーナーの意向: 高齢のオーナーの場合、複雑な手続きを避けたい、あるいは、できるだけ長く住み続けてほしいという思いから、更新料を設定しないケースがあります。

- 契約形態の違い: 後述する「定期借家契約」の場合、契約期間の満了とともに契約が終了するため、そもそも「更新」という概念が存在しません。再契約することは可能ですが、その際に更新料に相当する費用を請求されることは稀です。

- 物件の特性: 借り手が見つかりにくい条件の物件では、更新料を不要にすることで、少しでも入居へのハードルを下げようという意図が働くことがあります。

更新料の有無は、2年、4年、6年と長く住み続けるほど、総支払額に大きな差を生みます。例えば、家賃8万円の物件で更新料が1ヶ月分だとすると、2年ごとに8万円の出費が必要です。10年間住めば、合計で40万円もの差になります。

契約を検討する際には、契約書に更新料に関する記載があるか、ある場合はその金額や条件を必ず確認しましょう。もし記載がなければ、念のためオーナーや不動産会社に確認しておくと安心です。長期的な視点で住まいを探している方にとって、更新料の有無は物件選びの重要な判断基準の一つとなるはずです。

空き家を賃貸で借りる4つのデメリット

多くのメリットがある一方で、空き家の賃貸には特有のデメリットや注意すべき点も存在します。魅力的な側面にだけ目を向けて契約を進めてしまうと、後から「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、事前に知っておくべき4つの代表的なデメリットを解説します。

| デメリットのカテゴリ | 具体的な内容 |

|---|---|

| 建物・設備 | 修繕の必要性、設備の老朽化、害虫・害獣のリスク |

| 立地・環境 | 交通の便が悪い可能性 |

| 費用 | 想定外の修繕費や光熱費が発生する可能性 |

① 修繕が必要な場合がある

空き家賃貸における最大の注意点と言えるのが、建物の老朽化に伴う修繕の問題です。長期間人が住んでいなかった家は、見た目以上に傷んでいることが少なくありません。一般的な賃貸物件のように、入居前にすべての不具合が完璧に修理されているとは限らないのです。

空き家の賃貸契約では、「現状有姿(げんじょうゆうし)」という条件で引き渡されるケースがよくあります。これは「建物の今の状態のまま貸し出します」という意味で、多少の傷や汚れ、不具合があっても、貸主は大規模な修繕義務を負わないという考え方が基本です。

そのため、入居後に以下のような問題が発覚する可能性があります。

- 構造的な問題: 雨漏り、壁のひび割れ、床の傾きや沈み、建具の立て付けの悪さなど。

- シロアリ被害: 湿気の多い床下や水回りなどで、柱や土台がシロアリに食害されている。

- 給排水管のトラブル: 水道管の錆による赤水、排水管の詰まりや悪臭、冬場の凍結など。

これらの問題が発生した場合、その修繕費を貸主と借主のどちらが負担するのかという点が、最もトラブルになりやすいポイントです。民法上は、建物の使用に必要な修繕は貸主の義務とされていますが、契約書の特約で「小規模な修繕は借主負担」などと定められていることもあります。

したがって、内見の際には専門家のような目で細かく物件をチェックし、気になる点はすべて質問することが重要です。そして、契約を結ぶ前には、修繕費用の負担区分について明確な取り決めを行い、必ず契約書に明記してもらいましょう。これを怠ると、後から高額な修繕費用を請求されるリスクがあります。

② 設備が古い

築年数の古い空き家では、キッチン、浴室、トイレといった水回り設備や、給湯器、空調などの設備が旧式であることも覚悟しておく必要があります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- キッチン: ガスコンロが旧式で火力が弱い、調理スペースが狭い、収納が少ない。

- 浴室: お湯と水の蛇口をひねって温度調節する混合水栓、追い焚き機能のない浴槽、タイルがひび割れている、冬場に非常に寒い在来工法の浴室など。

- トイレ: 和式トイレ、または旧式の洋式トイレ。

- 空調・断熱: エアコンが設置されていない、または設置できても1台のみ。窓が単層ガラスで断熱性が低く、冬は寒く夏は暑い。

- 電気設備: コンセントの数が少ない、アンペア容量が小さく、複数の家電を同時に使うとブレーカーが落ちる。

これらの古い設備は、単に使い勝手が悪いだけでなく、光熱費が高くなる原因にもなります。例えば、断熱性の低い家は冷暖房の効率が悪く、電気代がかさみます。古い給湯器も、最新のエコキュートなどに比べてガス代や電気代が高くつく傾向があります。

もちろん、これらの設備を最新のものに交換することも可能ですが、その費用を誰が負担するのかは前述の修繕の問題と同様、貸主との交渉次第です。もし借主負担で設備を交換する場合、退去時にその設備をどうするのか(置いていってよいのか、撤去して原状回復するのか)も事前に確認しておく必要があります。

最新設備の整った快適な暮らしを求める人にとっては、空き家の古い設備は大きなデメリットに感じられるでしょう。自分のライフスタイルと、許容できる不便さのレベルをよく考えることが大切です。

③ 交通の便が悪いことがある

空き家は、利便性の高い都心部や駅周辺よりも、公共交通機関のアクセスが良くない郊外や過疎地域に多く存在する傾向があります。そのため、立地条件がデメリットとなるケースも少なくありません。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

- 最寄りの駅やバス停まで徒歩で30分以上かかる。

- バスが1時間に1本しかなく、最終便の時間も早い。

- 日常の買い物ができるスーパーやコンビニ、病院、銀行などが遠い。

- 夜道が暗く、人通りも少ない。

このような立地では、自動車が生活必需品となる可能性が非常に高いです。通勤や通学、買い物など、あらゆる場面で車が必要になるため、運転免許を持っていない人や、車を所有していない人にとっては、生活のハードルが大きく上がります。車の購入費や維持費(税金、保険、ガソリン代、メンテナンス費用)も、家計の負担としてのしかかります。

また、周辺に商業施設が少ないと、日々の買い物が不便になるだけでなく、生活の楽しみが制限されると感じる人もいるでしょう。都市部での便利な生活に慣れている人ほど、このギャップに戸惑うかもしれません。

物件自体の魅力だけでなく、その場所での生活を具体的にシミュレーションしてみることが重要です。内見の際には、物件を見るだけでなく、実際に最寄り駅まで歩いてみたり、周辺の商業施設や公共施設の場所を確認したりして、自分のライフスタイルに合っているかどうかを慎重に判断しましょう。

④ 害虫や害獣の被害にあう可能性がある

長期間にわたって人の気配がなかった空き家は、害虫や害獣にとって格好の住処となっている場合があります。これは衛生面だけでなく、精神的にも大きなストレスとなり得る深刻な問題です。

特に注意すべきは以下のような生物です。

- 害虫: ゴキブリ、シロアリ、ハチ、ムカデ、クモなど。特にシロアリは、知らないうちに柱や土台を食い荒らし、建物の耐久性に深刻なダメージを与えている可能性があります。

- 害獣: ネズミ、ハクビシン、アライグマ、イタチなど。これらは天井裏や床下に住み着き、夜中に騒音を立てたり、糞尿で悪臭や建材の腐食を引き起こしたりします。断熱材を荒らして巣を作ることもあります。

これらの害虫・害獣は、山や森、畑が近い物件ほど侵入してくる可能性が高まります。

問題は、入居前にこれらの存在に気づけるか、そして駆除費用は誰が負担するのかという点です。入居前の段階で駆除を行うのが理想ですが、その費用負担については貸主との交渉が必要です。もし入居後に被害が発覚した場合、その責任の所在をめぐってトラブルになることも考えられます。

対策としては、内見時に天井裏や床下を点検させてもらう、不自然なシミや糞、動物の足跡などがないか注意深く観察する、といったことが挙げられます。また、契約書で「入居後の害虫・害獣駆除に関する費用負担」について特約を設けてもらうと、より安心です。快適な生活を送るためにも、見過ごすことのできない重要なチェックポイントです。

空き家の探し方4選

自分に合った空き家を見つけるためには、どのような探し方があるのかを知っておくことが第一歩です。一般的な賃貸物件探しとは少し異なる、空き家ならではの探し方も存在します。ここでは、代表的な4つの探し方と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

| 探し方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 空き家バンク | 掘り出し物が見つかる可能性、地域情報が豊富 | 物件数が少ない、情報が古い場合がある |

| 不動産情報サイト | 圧倒的な物件数、検索・比較が容易 | 空き家専門ではないため、見つけにくい場合がある |

| 地域の不動産会社 | 未公開物件の情報、オーナーとの交渉代行 | 会社によって情報量や得意分野に差がある |

| 自治体の相談窓口 | 移住支援とセットで探せる、補助金情報も得られる | 移住が前提となることが多い |

① 空き家バンクで探す

空き家バンクとは、主に地方自治体やその委託を受けたNPO法人が運営する、空き家の情報を集約したウェブサイトです。空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、「買いたい・借りたい」利用者をマッチングさせることを目的としています。

空き家バンクを利用する最大のメリットは、一般的な不動産市場には出回らないような掘り出し物の物件に出会える可能性があることです。家賃が格安の物件や、趣のある古民家、広大な敷地を持つ物件など、個性的な選択肢が見つかるかもしれません。また、自治体が運営に関わっているため、地域の生活情報や移住支援制度なども併せて紹介してくれる場合が多く、安心して相談できます。

一方で、デメリットとしては、掲載されている物件数が限られている点が挙げられます。特に都心部に近い自治体では、登録物件がほとんどないということも珍しくありません。また、情報の更新頻度が低い場合や、物件の詳細情報が少ないこともあります。契約交渉は、不動産会社を介さず当事者間で行うケースもあり、その場合は契約書の作成や条件交渉などを自分で行う必要があります。

全国の空き家・空き地バンクサイト(LIFULL HOME’S)

個別の自治体が運営する空き家バンクを一つひとつ探すのは大変ですが、全国の情報を集約したサイトを利用すると効率的です。その代表格が「LIFULL HOME’S 空き家バンク」です。これは国土交通省のモデル事業として始まり、全国の約600の自治体が参加する空き家バンクの情報を一括で検索できます。エリアや希望条件で絞り込めるため、広域で物件を探したい場合に非常に便利です。(参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S 空き家バンク公式サイト)

at home 空き家バンク

不動産情報サービス大手の「アットホーム」も、全国の自治体と連携して空き家バンクを運営しています。こちらも複数の自治体の空き家情報をまとめて検索できるのが特徴です。見やすいサイトデザインと詳細な検索機能で、希望の物件を探しやすくなっています。(参照:アットホーム株式会社 at home 空き家バンク公式サイト)

② 不動産情報サイトで探す

SUUMOやLIFULL HOME’Sといった、おなじみの大手不動産情報サイト(ポータルサイト)でも空き家を探すことは可能です。空き家専門のカテゴリがあるわけではありませんが、検索条件を工夫することで、希望に近い物件を見つけ出すことができます。

これらのサイトを利用するメリットは、何と言ってもその圧倒的な情報量と検索のしやすさです。全国の膨大な賃貸物件の中から、エリアや家賃、間取りといった基本条件はもちろん、「一戸建て」「DIY可」「古民家」「リノベーション」などのキーワードを組み合わせて絞り込むことで、空き家やそれに近い条件の物件を効率的にリストアップできます。複数の物件を並べて比較検討しやすいのも大きな利点です。

ただし、掲載物件の大半は一般的なアパートやマンションであり、空き家ならではの掘り出し物は見つけにくいかもしれません。また、情報の多くは不動産会社によって登録されているため、空き家バンクに掲載されているような、オーナーの個人的な事情が反映された格安物件などは少ない傾向にあります。

SUUMO(スーモ)

業界最大級の情報量を誇るSUUMOでは、「賃貸」カテゴリで物件種別を「一戸建て」に絞り込み、さらにフリーワード検索で「DIY可」「古民家」「現状回復不要」といったキーワードを入力して探すのが有効です。こだわり条件で「リフォーム・リノベーション」を選択するのも良いでしょう。(参照:株式会社リクルート SUUMO公式サイト)

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

LIFULL HOME’Sも同様に「賃貸」カテゴリで「一戸建て」を選択し、こだわり条件やフリーワードで検索する方法が基本です。それに加え、前述の「空き家バンク」の特設ページを持っているのが大きな強みで、ポータルサイトの利便性と空き家バンクの専門性を両方活用できるのが特徴です。(参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S公式サイト)

③ 地域の不動産会社に相談する

インターネットで探すだけでなく、希望するエリアにある地域の不動産会社に直接足を運んで相談するという、アナログな方法も非常に有効です。特に、その土地で長く営業している不動産会社は、独自のネットワークや情報網を持っています。

最大のメリットは、ウェブサイトなどには掲載されていない「未公開物件」の情報を得られる可能性があることです。オーナーが高齢でインターネットを使えない、あるいは公に募集する前に信頼できる入居者を見つけたいといった理由で、特定の不動産会社にだけ相談しているケースがあります。

また、地域の事情に精通しているため、物件情報だけでなく、その地域の住みやすさや注意点、近隣住民との関係性といった、住んでみないとわからないような情報まで教えてくれることもあります。オーナーとの家賃交渉や修繕に関する条件交渉などを代行してくれるため、契約に不慣れな人でも安心です。

デメリットとしては、不動産会社によって持っている情報量や、空き家物件への対応の得意・不得意に差があることです。一社だけでなく、希望エリアの複数の不動産会社に声をかけ、自分の希望条件を具体的に伝えておくことで、良い物件が出てきたときに連絡をもらえる可能性が高まります。

④ 自治体の移주・定住相談窓口を利用する

もし、県外や市外からの「移住」を伴って空き家を探しているのであれば、各自治体が設置している移住・定住の相談窓口を利用するのが最も効果的な方法の一つです。

これらの窓口は、単に空き家を紹介するだけでなく、移住に関するあらゆる相談に乗ってくれる総合的なサポート拠点です。仕事探し(就職・就農支援)、子育て環境(保育園・学校情報)、そして前述したような住宅関連の補助金・助成金制度の案内まで、ワンストップで情報提供を受けられます。

多くの場合、自治体の相談窓口は地域の空き家バンクと連携しており、担当者が利用者の希望を聞きながら、最適な物件を一緒に探してくれます。時には、まだバンクに登録される前の空き家情報を提供してくれることもあります。

この方法のメリットは、住まい探しと生活基盤づくりを同時に進められる安心感と、公的機関ならではの信頼性です。移住者向けの体験ツアーや、先輩移住者との交流会などを企画している自治体もあり、移住後の生活を具体的にイメージする上で大いに役立ちます。

ただし、この方法はあくまで移住・定住を目的とする人向けです。同じ市内での引っ越しなどを考えている場合は、他の探し方を選択するのが一般的です。

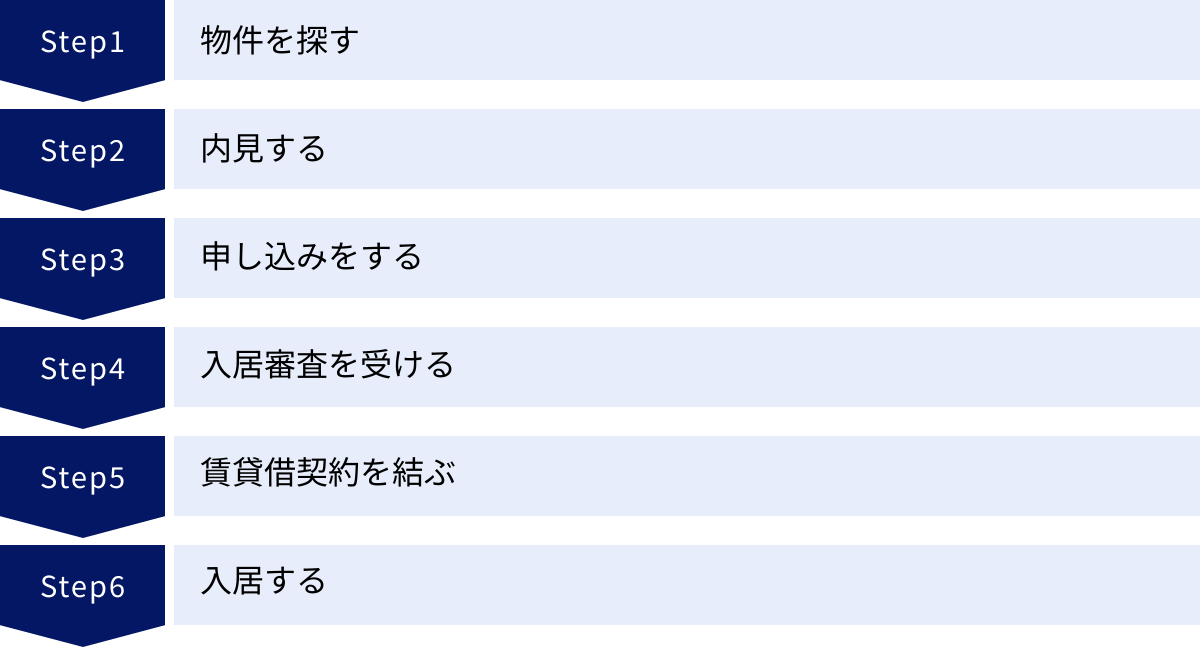

空き家を賃貸で借りるまでの6ステップ

理想の空き家を見つけてから実際に入居するまでには、いくつかの手続きを踏む必要があります。基本的な流れは一般的な賃貸契約と似ていますが、空き家ならではの確認事項も含まれます。ここでは、物件探しから入居までの流れを6つのステップに分けて具体的に解説します。

① STEP1:物件を探す

すべての始まりは、物件探しです。前の章で解説した「空き家バンク」「不動産情報サイト」「地域の不動産会社」「自治体の相談窓口」といった方法を駆使して、自分の希望に合う物件の情報を集めましょう。

この段階で重要なのは、「どのような暮らしをしたいか」を具体的にイメージし、希望条件に優先順位をつけておくことです。

- エリア: なぜその地域で暮らしたいのか。通勤・通学の利便性、自然環境、子育て環境など。

- 家賃: 月々の支払いに無理のない上限額を設定する。

- 広さ・間取り: 家族構成やライフスタイルに合った広さ、部屋数を考える。

- DIY・リフォーム: どこまで自分で手を加えたいか。その希望が叶えられる物件か。

- その他: 庭の有無、駐車場の有無、ペット可否など。

すべての条件を満たす完璧な物件を見つけるのは困難です。「家賃は少し高くても広い家がいい」「多少不便でもDIYができるならOK」など、自分にとって譲れない条件と、妥協できる条件を整理しておくことで、物件選びがスムーズに進みます。

② STEP2:内見する

気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運んで「内見」をします。空き家の賃貸において、内見は最も重要なステップと言っても過言ではありません。写真や間取り図だけではわからない、建物の状態や周辺環境を自分の目で確かめる絶好の機会です。

特に空き家の場合、一般的な賃貸物件以上にチェックすべき項目が多岐にわたります。後悔しないためにも、以下のポイントは念入りに確認しましょう。

- 建物の状態:

- 構造: 雨漏りのシミ、壁のひび割れ、床のきしみや沈み、柱の傾き。

- 建具: ドアや窓、ふすまの開閉がスムーズか。隙間風はないか。

- 水回り: キッチン、浴室、トイレの水の出方、排水の流れ、臭い、給湯器の動作確認。

- 害虫・害獣: シロアリの痕跡(木くず、羽)、ネズミの糞や足跡、天井裏の物音。

- 設備:

- エアコンの有無、設置可能か。

- コンセントの位置と数、アンペア数。

- インターネット回線(光回線が引けるかなど)。

- 周辺環境:

- 日当たり、風通し。

- 近隣の家の様子、騒音や悪臭の有無。

- 最寄り駅やバス停、スーパーなどへの実際の距離と道のり。

内見にはメジャーやスマートフォンのカメラ、メモ帳を持参し、気になった箇所の寸法を測ったり、写真を撮ったりしておくと、後で比較検討する際に役立ちます。少しでも疑問に思ったことは、その場で同行してくれた不動産会社の担当者やオーナーに遠慮なく質問しましょう。

③ STEP3:申し込みをする

内見を終え、この物件に住みたいという意思が固まったら、次に入居の「申し込み」を行います。不動産会社が用意する「入居申込書」に必要事項を記入して提出します。

申込書には、主に以下のような情報を記入します。

- 契約者本人の情報: 氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先、勤続年数、年収など。

- 同居人の情報: 氏名、続柄、生年月日など。

- 連帯保証人の情報: 氏名、住所、連絡先、勤務先、年収、契約者との関係など。

連帯保証人が見つからない場合は、家賃保証会社の利用が必須となることがほとんどです。その場合は、保証会社の審査も受けることになります。

DIYやリフォームを希望する場合は、この申し込みの段階で、具体的な計画の概要を伝えておくと、その後の審査や交渉がスムーズに進むことがあります。

④ STEP4:入居審査を受ける

入居申込書が提出されると、貸主(オーナー)や不動産管理会社による「入居審査」が行われます。審査の主な目的は、「この人に貸して問題ないか」を判断することです。

審査で重視されるのは、主に以下の2点です。

- 家賃の支払い能力: 申込書に記載された勤務先や年収などから、毎月の家賃を安定して支払い続けられるかどうかが判断されます。一般的に、家賃が年収の36分の1(月収の3分の1)以内であることが一つの目安とされています。

- 入居者としての信頼性・人柄: 申込内容や、申し込み時の対応などから、近隣住民とトラブルを起こさず、物件を大切に使ってくれる人物かどうかが総合的に判断されます。

審査にかかる期間は、通常2日〜1週間程度です。この間に、申込書に記載された勤務先への在籍確認や、連帯保証人への意思確認の連絡が入ることがあります。無事に審査を通過すると、不動産会社から連絡があり、契約手続きに進むことになります。

⑤ STEP5:賃貸借契約を結ぶ

入居審査に通過したら、いよいよ最終段階である「賃貸借契約」の締結です。通常、不動産会社の事務所で行われます。

契約日には、まず宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の所在地や面積、契約期間、家賃、禁止事項など、契約に関する非常に重要な内容を口頭で説明するものです。専門用語も多く出てきますが、わからない点は必ずその場で質問し、完全に理解した上で進めることが大切です。

その後、「賃貸借契約書」の内容を確認し、署名・捺印をします。特に空き家の場合、以下の項目は念入りにチェックしましょう。

- 修繕費用の負担区分: どの範囲の修繕を貸主が負担し、どの範囲を借主が負担するのか。

- 原状回復義務の範囲: DIYやリフォームを許可された場合、退去時にどこまで元に戻す必要があるのか。

- 残置物の取り扱い: 家に残っている家具や家電の所有権や、故障・処分時の責任の所在。

- 特約事項: 上記のような、個別の取り決めが記載されている項目。

契約内容に双方が合意したら、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料といった初期費用を支払います。

⑥ STEP6:入居する

契約が完了し、初期費用の支払いが済むと、いよいよ鍵の引き渡しです。鍵を受け取ったら、晴れて入居となります。

入居してまずやるべきことは、荷物を運び込む前に、部屋の状態を写真や動画で記録しておくことです。壁の傷や床の汚れ、設備の不具合など、入居時点であったものを証拠として残しておくことで、退去時の原状回復をめぐるトラブルを防ぐことができます。

その後、電気・ガス・水道の開栓手続きや、インターネットの契約、役所への転入届の提出など、新生活を始めるための各種手続きを進めましょう。

空き家を賃貸で借りるときの5つの注意点

空き家の賃貸は魅力が多い反面、一般的な賃貸物件とは異なるリスクも潜んでいます。契約後に後悔しないためには、事前に注意すべきポイントをしっかりと押さえておくことが不可欠です。ここでは、特に重要な5つの注意点を掘り下げて解説します。

| 注意点 | 確認すべきこと |

|---|---|

| 物件の状態 | 構造、設備、周辺環境を内見で細かくチェックする |

| 費用負担 | 修繕費用の負担区分を契約書で明確にする |

| 残置物 | 家具や家電の所有権と処分方法を確認する |

| 契約内容 | 「普通借家契約」か「定期借家契約」かを確認する |

| 近隣関係 | 自治会の活動など、地域のルールを確認しておく |

① 物件の状態を細かく確認する

「STEP2:内見する」でも触れましたが、これは最も重要な注意点なので改めて強調します。空き家は「現状有姿」での引き渡しが基本であり、入居後に発覚した不具合の修繕費用が自己負担になる可能性があります。そのため、内見時には細部にわたって物件の状態をチェックする必要があります。

チェックリストを用意し、一つひとつ確認していくことをおすすめします。

- 構造・躯体:

- 雨漏り: 天井や壁に雨染みやカビがないか。特に窓サッシの周りや天井の隅は要チェック。

- 傾き・沈み: ビー玉などを床に置いて転がり方を確認する。ドアや窓の開閉がスムーズでない場合も傾きが原因の可能性がある。

- シロアリ: 基礎の近くや水回りの柱を軽く叩いて空洞音がないか確認。床下に木くずや蟻道(ぎどう)がないか。

- 基礎: コンクリートに大きなひび割れ(ヘアクラック以上の幅)がないか。

- 設備:

- 給排水: 全ての蛇口から水が出るか、水圧は十分か。水を流してみて、排水がスムーズか、異音や悪臭はないか。

- 給湯器: 正常にお湯が出るか。製造年月日を確認し、あまりに古い場合は交換の可能性について相談する。

- ガス: ガスの種類(都市ガスかプロパンガスか)を確認。プロパンガスは一般的に料金が高い。

- 電気: ブレーカーのアンペア数を確認。30A以下だと現代の生活では容量不足になる可能性が高い。

- 周辺環境:

- 時間帯や曜日を変えて何度か訪れ、日当たりや騒音の状況を確認する。

- 近隣にゴミ屋敷や空き地がないか、管理状態を確認する。

- ハザードマップで、浸水や土砂災害のリスクがないか確認する。

専門的な判断が難しい場合は、ホームインスペクション(住宅診断)の専門家に同行を依頼するのも一つの有効な手段です。費用はかかりますが、安心して契約するための投資と考えることができます。

② 修繕費用の負担区分を確認する

物件の状態確認と並んで重要なのが、修繕が発生した場合の費用負担を誰がするのかを明確にすることです。

民法では、賃貸物件の修繕義務は原則として貸主にあると定められています。しかし、賃貸借契約書の「特約」によって、「電球の交換や蛇口のパッキン交換といった小規模な修繕は借主の負担とする」といった形で、借主に負担を求めることが可能です。

空き家の場合、この特約の範囲が広くなっているケースがあるため、契約書を隅々まで読み込む必要があります。「どの程度の故障からが貸主負担になるのか」「借主が費用を負担して修繕した場合、その費用を貸主に請求できるのか(費用償還請求権)」といった点を、曖昧なままにせず、具体的な例を挙げながら確認し、合意した内容を必ず契約書に盛り込んでもらいましょう。

例えば、「給湯器やエアコンなど、生活に必須の設備が故障した場合は貸主が速やかに修繕する」「借主の故意・過失によらない建物の構造的な欠陥(雨漏りなど)は貸主の負担で修繕する」といった条項が入っているかを確認することが重要です。

③ 家具や家電(残置物)の処分方法を確認する

空き家には、前の住人が使っていたエアコン、照明器具、タンス、テーブルといった家具や家電がそのまま残されていることがよくあります。これらは「残置物」と呼ばれます。

一見すると、家具や家電を買い揃える手間や費用が省けてお得に思えるかもしれません。しかし、ここにはいくつかの落とし穴があります。

- 所有権の問題: これらの残置物は「誰のもの」なのか。もし貸主の所有物であれば、借主が勝手に処分することはできません。

- 故障時の責任: 残置物のエアコンが故障した場合、修理費用は誰が負担するのか。設備として貸し出されているなら貸主負担ですが、単なる「おまけ」として置かれているだけなら借主負担となる可能性があります。

- 処分費用の問題: 不要な残置物を処分したい場合、その費用は誰が負担するのか。粗大ゴミの処分には費用がかかります。

これらのトラブルを避けるため、契約前に残置物リストを作成してもらい、それぞれの所有権、使用の可否、故障・処分時の取り扱いについて、一つひとつ確認し、その内容を書面に残しておくことが不可欠です。もし不要なものがあれば、入居前に貸主の責任で撤去してもらうよう交渉しましょう。

④ 契約の種類を確認する

賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。どちらの契約形態かによって、契約期間や更新のルールが大きく異なるため、自分のライフプランに合ったものか必ず確認する必要があります。

普通借家契約

借主の権利が強く保護されている契約形態です。契約期間は通常2年ですが、期間が満了しても、借主が希望する限り原則として契約は更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、立ち退き料の提供など、よほどの「正当事由」が必要となります。長く安定して住み続けたい借主にとっては、安心感の高い契約です。

定期借家契約

あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する契約形態です。引き続き住みたい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主は再契約を拒否することも可能です。空き家の賃貸では、「将来的に自分で使う予定がある」「まずは試しに貸してみたい」といったオーナーの意向から、この定期借家契約が採用されることも少なくありません。

| 契約の種類 | 更新の有無 | 契約期間 | 借主からの途中解約 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 原則あり(貸主からの拒絶には正当事由が必要) | 1年以上(通常2年) | 特約があれば可能 | 長期間、安定して住み続けたい人 |

| 定期借家契約 | なし(再契約は双方の合意が必要) | 自由に設定可能 | やむを得ない事情があれば可能(※) | お試しで住んでみたい人、将来の住み替えも視野に入れている人 |

| ※床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情がある場合に限る。 |

どちらの契約が良い・悪いということではありません。自分の希望する居住期間と、契約形態の特性が合っているかをよく確認することが重要です。

⑤ 近隣住民との関係性を確認しておく

特に地方や郊外の集落にある空き家を借りる場合、地域コミュニティとの関係性は、都会での生活以上に重要になることがあります。昔からの慣習や独自のルールが存在することも少なくありません。

入居後に「知らなかった」では済まないトラブルを避けるためにも、事前に確認しておきたいのが「自治会(町内会)」の存在です。

- 自治会への加入は任意か、必須か。

- 会費はいくらか。

- どのような活動(地域の清掃、お祭り、防災訓練など)があるのか。参加はどの程度求められるのか。

- ゴミ出しのルールなど、地域特有の決まり事はあるか。

これらの情報は、不動産会社の担当者や貸主から事前に聞いておくと良いでしょう。地域に溶け込み、良好なご近所付き合いを築くことは、快適な生活を送るための大切な要素です。新しい住民を温かく迎え入れてくれる地域がほとんどですが、最低限のルールやマナーを守る姿勢は不可欠です。

空き家の賃貸に関するよくある質問

最後に、空き家の賃貸を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の不安や疑問を解消するためにお役立てください。

空き家を借りるときの初期費用はどのくらい?

空き家を借りる際の初期費用は、物件によって大きく変動しますが、基本的な内訳は一般的な賃貸物件とほぼ同じです。

- 敷金: 家賃の滞納や退去時の原状回復費用のための担保金。家賃の1〜2ヶ月分が相場。

- 礼金: 貸主へのお礼として支払うお金。家賃の0〜2ヶ月分が相場。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。家賃の0.5〜1ヶ月分+消費税が上限。

- 前家賃: 入居する月の家賃。月の途中から入居する場合は日割り計算されることが多い。

- 火災保険料: 万一の火災や水漏れに備える保険。1〜2万円程度(2年契約)が一般的。

- 家賃保証会社利用料: 連帯保証人がいない場合に利用。初回に家賃の50%〜100%程度、その後は年間の更新料がかかる。

空き家の場合、借り手を見つけやすくするために「敷金・礼金ゼロ」の物件も比較的多く見られます。この場合、初期費用を大幅に抑えられるのがメリットです。

ただし、敷金がない代わりに、退去時に別途クリーニング費用を請求されたり、入居前に自分で修繕を行う必要があったりするケースもあります。

全体の目安としては、家賃の4〜6ヶ月分を見ておくと安心ですが、あくまでケースバイケースです。敷金・礼金が不要な物件や、フリーレント(一定期間の家賃が無料)付きの物件などを選べば、さらに費用を抑えることが可能です。契約前に必ず見積もりを出してもらい、総額を確認しましょう。

DIYやリフォームをしたい場合はどうすればいい?

空き家の魅力であるDIYやリフォームですが、自由に行うためには正しい手順を踏むことが絶対条件です。無断で壁を壊したり、設備を変更したりすると、契約違反として損害賠償や強制退去を求められる可能性があります。

DIYやリフォームを成功させるためのステップは以下の通りです。

- 貸主の許可を得る(最重要): まず、貸主からDIYやリフォームを行うこと自体の許可を得る必要があります。物件探しの段階から「DIY可」の物件に絞って探すのが最も確実です。

- 計画を具体的に提示する: 「どの場所を」「どのように変更したいのか」という計画を、簡単な図面や写真などを使って具体的に貸主に提示し、相談します。これにより、貸主も完成形をイメージしやすくなり、安心して許可を出しやすくなります。

- 費用負担と原状回復義務について取り決める: 改修にかかる費用は誰が負担するのか。また、退去時にその改修部分を元に戻す必要があるのか(原状回復義務の有無)、それともそのままの状態で退去して良いのか。この2点は最も重要な交渉ポイントです。

- 合意内容を書面化する: 口約束だけでは後々のトラブルの原因になります。合意した内容は、必ず賃貸借契約書の「特約事項」として、詳細に明記してもらいましょう。「〇〇の壁の壁紙変更を許可する。費用は借主負担とし、退去時の原状回復は不要とする」といった具体的な記述が理想です。

貸主との良好な関係を築きながら、ルールを守って進めることが、理想の住まいづくりへの一番の近道です。

トラブルが起きたときの相談先は?

細心の注意を払って契約しても、入居後に予期せぬトラブルが発生することもあります。そのような場合に備えて、相談先を知っておくと安心です。

- 貸主または不動産管理会社: トラブルが発生した場合の第一の連絡先です。雨漏りや設備の故障など、物件に関する問題は、まず契約書に記載されている連絡先に報告し、対応を協議します。

- 各自治体の消費生活センター: 契約内容に関するトラブル(不当な費用請求、修繕義務の不履行など)で、貸主との話し合いで解決しない場合に相談できます。専門の相談員が、問題解決のための助言や、あっせん(当事者間の話し合いの仲介)を行ってくれます。局番なしの「188(いやや!)」で最寄りの窓口に繋がります。

- 法テラス(日本司法支援センター): 法的な解決が必要になった場合の相談窓口です。経済的に余裕のない方でも、無料で法律相談を受けられたり、弁護士・司法書士費用の立替え制度を利用できたりします。

- 宅地建物取引業保証協会: 仲介してくれた不動産会社の対応に問題がある場合(重要事項説明の不備など)の相談先です。

何よりも大切なのは、トラブルを未然に防ぐことです。契約前の入念な確認と、貸主との明確な合意形成、そしてそれらを書面に残しておくことが、安心して空き家ライフを楽しむための最大の防御策となります。