賃貸物件からの引越しが決まった際、避けて通れないのが「解約手続き」です。新生活への期待に胸を膨らませる一方で、解約手続きの複雑さや、いつまでに何をすれば良いのか分からず、不安を感じる方も少なくありません。「解約の連絡はいつまでにすればいいの?」「違約金はかかる?」「退去時の費用はどれくらい?」といった疑問は、誰もが抱くものです。

賃貸の解約手続きは、賃貸借契約書に定められたルールに則って進める必要があります。このルールを正しく理解し、計画的に行動することが、大家さんや管理会社との不要なトラブルを避け、スムーズな退去を実現するための鍵となります。特に、解約予告期間や短期解約違約金、原状回復の費用負担といった金銭に関わる項目は、事前にしっかりと確認しておくことが極めて重要です。

もし手続きを怠ったり、手順を間違えたりすると、余計な家賃を支払うことになったり、想定外の高額な費用を請求されたりする可能性があります。そうした事態を避けるためには、解約手続きの全体像を把握し、各ステップで何をすべきかを正確に理解しておくことが不可欠です。

この記事では、賃貸の解約手続きを始める前の準備から、具体的な8つのステップ、必要なもの、発生する費用、そして多くの人が疑問に思う注意点やよくある質問まで、網羅的に解説します。これから引越しを控えている方はもちろん、将来的に引越しを考えている方も、ぜひ本記事を参考にして、円満かつスムーズな退去・引越しを実現してください。

目次

賃貸の解約手続きを始める前に!まずは契約書を確認

引越しが決まり、いざ解約手続きを始めようとする前に、必ず手元に用意すべきものが「賃貸借契約書」です。この契約書には、解約に関するすべてのルールが記載されており、あなたの退去プロセスを左右する最も重要な書類と言えます。多くの場合、契約時に不動産会社から渡されるファイルや書類一式の中に保管されています。

契約書の内容は物件や管理会社によって異なるため、「前の物件ではこうだったから」という思い込みは禁物です。まずは契約書を隅々まで読み返し、これから解説する5つの重要ポイントを正確に把握することから始めましょう。この最初のステップを丁寧に行うことが、後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな解約手続きの土台となります。

解約予告期間はいつまでか

賃貸借契約書で真っ先に確認すべき項目が「解約予告期間」です。これは、「借主が物件を解約したい場合、退去希望日の何ヶ月前(または何日前)までに貸主(大家さんや管理会社)に通知しなければならないか」を定めた期間のことです。

一般的には「1ヶ月前まで」と定められているケースが最も多いですが、物件によっては「2ヶ月前まで」や「3ヶ月前まで」と、より長い期間が設定されていることもあります。例えば、解約予告期間が「1ヶ月前」の契約で、5月31日に退去したい場合は、4月30日までに解約の申し入れを完了させる必要があります。もし連絡が5月1日になってしまうと、最短の解約日は6月30日となり、住んでいないにもかかわらず6月分の家賃も支払わなければならなくなります。

この予告期間が設けられている理由は、貸主側が次の入居者を募集するための準備期間を確保するためです。あなたが退去した後、部屋が空室のままでは貸主には家賃収入が入りません。そのため、あなたが退去する前に次の入居者を見つけられるよう、一定の猶予期間が法律で認められているのです。

解約予告期間を守れなかった場合、新居の家賃と旧居の家賃を二重で支払う「二重家賃」の状態に陥る可能性があります。これは経済的に大きな負担となるため、契約書で定められた予告期間を厳守することが非常に重要です。引越しが決まったら、まず契約書で自身の解約予告期間がいつまでかを確認し、その日にちを基点にすべてのスケジュールを組み立てていきましょう。

解約の連絡方法

解約予告期間と並んで重要なのが、「解約の連絡方法」です。契約書には、どのような方法で解約の意思を伝えるべきかが明記されています。主な連絡方法には、以下のようなものがあります。

| 連絡方法 | 特徴と注意点 |

|---|---|

| 電話連絡 | 最も手軽で迅速な方法ですが、「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。電話連絡後に、必ず書面(解約通知書)の提出を求められるのが一般的です。まずは第一報として電話し、その後の手続きを確認しましょう。 |

| 書面(解約通知書)の郵送 | 契約書に添付されている、または管理会社から取り寄せる「解約通知書」に必要事項を記入し、郵送する方法です。法的に証拠が残るため、最も確実な方法とされています。郵送する際は、いつ相手に届いたかを証明できる「特定記録郵便」や、さらに内容まで証明できる「内容証明郵便」を利用すると、より安心です。 |

| Webフォームからの連絡 | 近年増えている方法で、管理会社のウェブサイトなどに設けられた専用フォームから手続きを行います。24時間いつでも手続きでき、送信記録が残るため便利です。ただし、フォーム送信後に確認の電話や書面の提出が必要な場合もあります。 |

| FAXでの連絡 | 書面をFAXで送信する方法です。送信記録は残りますが、相手が確実に受け取ったかを確認するために、送信後に電話で一報入れるのが望ましいでしょう。 |

契約書で「書面による通知を必須とする」と定められている場合、電話で連絡しただけでは正式な解約申し入れとは見なされません。必ず契約書で指定された方法で手続きを行い、証拠を残すことを意識してください。口頭での約束はトラブルの元です。特に郵送の場合は、解約予告期間の最終日に「発送」するのではなく、最終日までに相手方に「到着」している必要がある点に注意が必要です。郵送にかかる日数を考慮し、余裕を持って手続きを進めましょう。

解約月の家賃は日割りか月割りか

退去する月の家賃がどのように計算されるかも、経済的な負担に直結する重要なポイントです。これも賃貸借契約書に明記されており、主に以下の3つのパターンがあります。

- 日割り計算: 最も一般的で借主にとって分かりやすい方法です。月の途中で退去した場合、その月の家賃を実際に住んだ日数分だけ支払います。例えば、家賃9万円の物件を5月15日に退去する場合、「9万円 ÷ 31日 × 15日分」のように計算されます。

- 月割り計算(解約月も全額支払い): この契約の場合、月の途中で退去しても、その月1ヶ月分の家賃を全額支払う必要があります。例えば、5月1日に退去しても、5月31日に退去しても、支払う家賃は5月分全額となります。この場合、月末ギリギリまで住む方が無駄がないと言えます。

- 半月割り計算: 月を前半(1日〜15日)と後半(16日〜月末)に分け、退去日に応じて半月分または1ヶ月分の家賃を支払う方式です。例えば、15日までに退去すれば半月分、16日以降に退去すれば1ヶ月分の家賃が発生します。

これらのどの計算方法が適用されるかによって、最終的に支払う金額は大きく変わります。特に「月割り計算」の契約の場合、引越し日を月初に設定すると、住んでいない期間の家賃を払うことになり、大きな損失となります。新居の入居日と旧居の退去日を調整する上で、この家賃計算方法は極めて重要な判断材料になります。契約書をよく読み、自分の契約がどのパターンに該当するのかを正確に把握しておきましょう。

短期解約の違約金

賃貸契約の中には、一定期間内に解約した場合に違約金(ペナルティ)が発生する「短期解約違約金」の特約が盛り込まれていることがあります。これは、特に「敷金・礼金ゼロ」や「フリーレント(一定期間の家賃が無料)」といった、初期費用が抑えられた物件でよく見られます。

貸主は、入居者が支払う礼金や仲介手数料、家賃収入によって、広告費や部屋のクリーニング代といった初期投資を回収します。しかし、入居者がすぐに退去してしまうと、これらの費用を回収できず、損失を被ってしまいます。そのため、短期での解約を防ぐ目的で、違約金が設定されているのです。

一般的には、「契約開始から1年未満の解約で家賃の2ヶ月分」「2年未満の解約で家賃の1ヶ月分」といった形で定められています。例えば、家賃8万円の物件で「1年未満の解約は家賃2ヶ月分」の特約があった場合、入居後10ヶ月で退去すると16万円の違約金を支払わなければなりません。

この特約は、契約書の「特約事項」の欄に記載されていることがほとんどです。もし自分の契約にこの条項が含まれているか分からない場合は、必ず契約書を確認してください。急な転勤など、やむを得ない事情での引越しであっても、特約に定められている限りは支払い義務が生じます。特に初期費用が安かった物件に入居している方は、この短期解約違約金の有無を必ずチェックしましょう。

原状回復の費用負担について

退去時に最もトラブルになりやすいのが「原状回復」の費用負担です。原状回復とは、「借りた部屋を元の状態に戻して返すこと」ですが、この「元の状態」の解釈をめぐって貸主と借主の間で意見が食い違うことが少なくありません。

このトラブルを防ぐために、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。このガイドラインでは、費用負担の基本的な考え方として、以下の2つを明確に区別しています。

- 経年劣化・通常損耗(貸主負担):

- 時間の経過とともに自然に発生する損耗や、普通に生活していて生じる軽微な傷み。

- 具体例:家具の設置による床のへこみ、日焼けによる壁紙やフローリングの色あせ、画鋲の穴(ポスターなどを貼るための常識的な範囲)、テレビや冷蔵庫の裏の壁の黒ずみ(電気ヤケ)など。

- これらの修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担すべきものであり、月々の家賃に含まれていると考えられています。

- 借主の故意・過失、善管注意義務違反による損傷(借主負担):

- 借主がわざと付けた傷や、不注意によって生じさせた損傷、通常の手入れを怠ったことで発生した汚損など。

- 具体例:引越し作業で壁に穴を開けた、タバコのヤニで壁紙が変色した、飲み物をこぼしたシミを放置してカビが発生した、ペットが付けた柱の傷や臭い、掃除を怠ったことによる水回りの頑固な水垢やカビなど。

- これらの修繕費用は、借主が負担する必要があります。

まずは、この原則を理解することが重要です。その上で、賃貸借契約書の「特約事項」に、原状回復に関する特別な取り決めがないかを確認します。例えば、「退去時のハウスクリーニング費用は、損耗の程度にかかわらず借主が負担する」といった特約が定められていることがよくあります。

この特約は、内容が合理的で、借主が契約時に十分に理解し合意している場合は有効と判断されることが多いです。契約書にサインした時点で、これらの特約にも同意したことになります。退去時に「知らなかった」とならないよう、契約書に記載されている原状回復の範囲と、特約の内容を事前にしっかりと確認しておきましょう。

賃貸の解約手続き8ステップ

賃貸借契約書で解約のルールを確認したら、いよいよ具体的な手続きに移ります。解約手続きは、連絡から敷金の精算まで、大きく8つのステップに分かれています。各ステップを順番に、そして確実に行うことで、トラブルのないスムーズな退去が可能です。ここでは、それぞれのステップで「何を」「いつ」「どのように」行うべきかを詳しく解説していきます。

① 大家さん・管理会社へ解約を連絡する

引越しが決まったら、最初に行うべきアクションが、大家さんまたは管理会社への解約の意思表示です。これは、前述の「解約予告期間」を守るための第一歩であり、すべての手続きのスタート地点となります。

連絡先は、普段家賃の振込や設備の故障などで連絡を取っている先、つまり物件を管理している不動産会社や管理組合、あるいは大家さん本人です。契約書に連絡先が明記されているので、必ず確認しましょう。

連絡する際は、以下の情報を明確に伝えられるよう、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

- 物件名と部屋番号

- 契約者の氏名

- 解約(退去)したいという明確な意思

- 退去希望日

- 連絡先(日中連絡がつきやすい電話番号)

この最初の連絡は、契約書で指定された方法(電話、Webフォームなど)で行いますが、多くの場合、まずは電話で第一報を入れるのが一般的です。電話をすることで、今後の手続きの流れ(解約通知書の送付方法、提出期限など)をその場で確認できます。

「解約したいのですが、今後の手続きについて教えてください」と伝えれば、担当者が丁寧に必要な手順を案内してくれます。この時点では、まだ正式な解約受理とはならないケースがほとんどです。次のステップである「解約通知書」の提出をもって、正式な手続きが進むことを覚えておきましょう。

② 解約通知書(退去届)を提出する

電話などで解約の意思を伝えた後、正式な解約申し入れとして「解約通知書(または退去届)」を提出します。これは、解約の意思を書面で明確にし、「言った・言わない」のトラブルを防ぐための非常に重要な書類です。

解約通知書の書式は、管理会社によって指定されていることがほとんどです。入手方法は主に以下のパターンがあります。

- 契約時に書類一式に含まれている

- 管理会社のウェブサイトからダウンロードする

- 解約の連絡をした後、管理会社から郵送で送られてくる

書式が手に入ったら、必要事項を漏れなく正確に記入します。一般的に記入を求められる項目は以下の通りです。

- 物件情報: 物件名、住所、部屋番号

- 契約者情報: 氏名、現住所、電話番号

- 解約年月日: 解約予告期間に基づいた、契約が終了する日

- 退去明渡し日: 実際に部屋を明け渡す日

- 解約理由: (例:転勤、結婚、住み替えなど)

- 転居先の新住所・連絡先: 敷金の返金や今後の連絡のために必要です

- 敷金返金用の振込口座情報: 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人

記入が完了したら、署名・捺印をします。この時使用する印鑑は、契約時に使用したものと同じである必要はありませんが、シャチハタなどのスタンプ印は不可とされる場合が多いので、認印を使用するのが無難です。

提出方法は、管理会社の指示に従います。郵送が一般的ですが、直接持参する場合もあります。郵送の場合は、解約予告期間の期日までに相手方に「必着」となるように、余裕を持って送付しましょう。普通郵便でも問題ありませんが、配達記録が残る「特定記録郵便」や、より確実性を求めるなら「内容証明郵便」を利用すると、郵便物がいつ届いたかを証明できるため、万が一のトラブルに備えることができます。

③ 引越し日と退去の立ち会い日を決める

解約通知書を提出し、解約日が確定したら、次に「引越し日」と「退去の立ち会い日」の日程を具体的に決めていきます。この2つの日程は密接に関連しており、計画的に調整する必要があります。

- 引越し日: 引越し業者が来て、荷物をすべて運び出す日。

- 退去の立ち会い日: 荷物がすべてなくなった空の状態で、管理会社の担当者や大家さんと一緒に部屋の傷や汚れなどを確認する日。

この2つの日程設定には、いくつかのパターンが考えられます。

- パターンA:引越し日と立ち会い日を同日にする

- メリット: 休みを1日取るだけで済む。何度も旧居に足を運ぶ手間が省ける。

- デメリット: 引越し作業が長引くと、立ち会いの時間に間に合わなくなる可能性がある。引越し後の掃除の時間が十分に取れない。

- パターンB:引越し日を先に行い、立ち会い日を後日にする

- メリット: 引越し後に、落ち着いて部屋の掃除をする時間が確保できる。

- デメリット: 立ち会いのために、後日改めて旧居へ行く必要がある。

どちらのパターンが良いかは、個人のスケジュールや荷物の量、掃除にかけたい時間などによって異なります。一般的には、引越しを午前中に終え、午後に立ち会いを行うパターンAか、引越しの翌日に立ち会いを設定するパターンBが選ばれることが多いです。

日程を決める際は、管理会社の担当者の都合も考慮しなければなりません。希望日をいくつか候補として挙げ、早めに連絡して調整しましょう。特に土日や祝日は希望が集中しやすいため、1ヶ月前など、できるだけ早い段階で打診するのがおすすめです。

④ 引越し業者を手配する

新居への荷物の運搬を依頼する引越し業者の手配も、解約手続きと並行して進めるべき重要なタスクです。特に、3月〜4月の繁忙期や、週末・祝日に引越しを予定している場合は、業者の予約がすぐに埋まってしまいます。解約の目処が立った段階で、できるだけ早く動き出すことが肝心です。

引越し業者を選ぶ際は、1社だけでなく、必ず複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。インターネットの一括見積もりサービスなどを利用すると、一度の入力で複数の業者に依頼できるため非常に便利です。

見積もりを比較する際は、料金の安さだけで判断しないように注意が必要です。以下の点も総合的に比較検討しましょう。

- サービス内容: 梱包資材(段ボールなど)の提供、家具の分解・設置、不用品の引き取り、エアコンの取り外し・取り付けなど、どこまでが料金に含まれているか。

- 補償内容: 万が一、荷物が破損・紛失した場合の保険や補償制度がどうなっているか。

- 作業員の人数とトラックのサイズ: 荷物の量に対して適切か。

- 口コミや評判: 実際に利用した人の評価も参考にしましょう。

見積もりは、電話やWebだけで完結する場合と、担当者が実際に家に来て荷物の量を確認する「訪問見積もり」があります。荷物が多い場合や正確な料金を知りたい場合は、訪問見積もりを依頼するのがおすすめです。業者と契約を結んだら、段ボールなどの梱包資材を受け取り、計画的に荷造りを始めましょう。

⑤ ライフライン・その他サービスの解約や変更手続きを行う

引越しに伴い、現在利用している様々なサービスの住所変更や解約手続きが必要になります。これらの手続きは忘れがちですが、生活に直結するものばかりなので、リストアップして計画的に進めましょう。引越しの1〜2週間前までには、すべての手続きを済ませておくのが理想です。

電気・ガス・水道

電気、ガス、水道といったライフラインは、旧居での利用停止手続きと、新居での利用開始手続きをセットで行います。連絡先は、毎月の検針票や請求書に記載されている各供給会社(電力会社、ガス会社、水道局)です。近年は、電話だけでなくインターネットでの手続きも可能で、引越し手続き専用の窓口が設けられていることがほとんどです。

- 電気: 利用停止・開始ともに、Webや電話での手続きのみで完結します。立ち会いは原則不要です。

- ガス: 旧居での閉栓作業は立ち会いが不要な場合が多いですが、新居での開栓作業は、安全確認のため必ず契約者または代理人の立ち会いが必要です。早めに予約を入れましょう。

- 水道: Webや電話での手続きが可能です。自治体によって対応が異なるため、管轄の水道局のウェブサイトなどで確認しましょう。

インターネット・電話

固定のインターネット回線や固定電話を利用している場合も、手続きが必要です。選択肢は主に「移転」か「解約新規」です。

- 移転: 現在の契約をそのまま新居に引き継ぐ方法です。プロバイダの変更が不要で手間が少ないですが、新居が同じ回線サービスの提供エリア内である必要があります。

- 解約新規: 現在の契約を解約し、新居で新たに別のサービスを契約する方法です。新規契約キャンペーンなどを利用できるメリットがあります。

いずれの場合も、回線の撤去工事や開通工事が必要になることがあり、手続きには1ヶ月以上かかることも珍しくありません。引越しが決まったら、なるべく早くプロバイダに連絡し、手続き方法とスケジュールを確認しましょう。

郵便物の転送届

旧居宛ての郵便物を、引越し後1年間、新居に無料で転送してくれるサービスです。これは必ず行っておくべき重要な手続きです。手続きは、郵便局の窓口に備え付けの「転居届」を提出するか、日本郵便のウェブサイト「e-転居」からオンラインで行えます。

手続きの際には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。転送が開始されるまでには数日〜1週間程度かかることがあるため、引越しの1週間前までには手続きを済ませておくと安心です。

参照:日本郵便株式会社 公式サイト

火災保険

賃貸契約と同時に加入が義務付けられていることが多い火災保険も、解約または住所変更の手続きが必要です。この手続きを忘れると、保険料を払い続けてしまうことになります。

契約している保険会社や代理店に連絡し、引越しする旨を伝えます。手続き方法は主に以下の2つです。

- 解約: 現在の保険を解約します。契約期間が残っている場合、未経過期間分の保険料が「解約返戻金」として戻ってくることがあります。

- 住所変更(異動): 新居でも同じ保険を継続する場合、住所変更の手続きを行います。

どちらの手続きが必要か、また返戻金の有無については、保険会社に確認しましょう。連絡先は保険証券に記載されています。

⑥ 退去日までに荷造りと室内清掃を済ませる

退去の立ち会い日までに、部屋の中の私物をすべて運び出し、空の状態にしておく必要があります。計画的に荷造りを進め、引越し当日までに完了させましょう。

荷造りと並行して、不用品の処分も進めます。粗大ゴミは自治体への申し込みが必要で、収集までに時間がかかることが多いです。早めに計画を立て、リサイクルショップやフリマアプリの活用も検討しましょう。

荷物がすべてなくなったら、最後に室内全体の清掃を行います。これは、借主が負う「善管注意義務(善良な管理者として注意を払って部屋を使用・管理する義務)」の一環です。プロのハウスクリーニングのような完璧な掃除は求められませんが、次に住む人へのマナーとして、また、不要なクリーニング費用を請求されないための対策として、できる範囲で綺麗にしておくことが望ましいです。

特に重点的に掃除しておきたい場所は以下の通りです。

- キッチン: 油汚れ、シンクの水垢

- 浴室・トイレ: カビ、水垢、髪の毛

- ベランダ: 落ち葉やゴミ、排水溝の詰まり

- 床・壁: 埃やクモの巣の除去

- 収納内部: 忘れ物がないか最終チェック

立つ鳥跡を濁さず、という言葉があるように、感謝の気持ちを込めて掃除をすることで、気持ちよく退去日を迎えられます。

⑦ 退去の立ち会いと鍵の返却

退去の立ち会いは、借主と貸主(管理会社の担当者や大家さん)が一緒に部屋の状態を確認し、原状回復の費用負担範囲を確定させるための非常に重要なプロセスです。所要時間は30分〜1時間程度です。

当日は、荷物が何もない空室の状態で担当者を待ちます。持ち物として、以下のものを用意しておくと安心です。

- 賃貸借契約書

- 印鑑(認印)

- 返却する鍵一式(スペアキーや入居時に受け取ったものすべて)

- カメラ(スマートフォンのカメラで可)

立ち会いでは、担当者が壁紙の傷や汚れ、床のへこみ、設備の動作不具合などを一つひとつチェックしていきます。その際、傷や汚れが「いつ、どのようにしてできたものか」を具体的に説明することが大切です。入居時からあった傷なのか、生活の中でついた通常損耗なのか、あるいは自分の不注意でつけてしまったものなのかを明確に伝えることで、不当な請求を防ぐことができます。

もし、修繕が必要な箇所について費用負担を求められた場合は、その場で安易に同意せず、どの部分が経年劣化で、どの部分が借主負担になるのか、その根拠を必ず確認しましょう。国土交通省のガイドラインを参考に、冷静に話し合うことが重要です。

最終的に双方が合意した内容を「退去時精算書」や「原状回復確認書」といった書類にまとめ、署名・捺印をします。署名する前に、記載内容(修繕箇所、負担割合、金額など)を十分に確認し、納得できない点があればその旨を書き加えてもらうか、署名を保留しましょう。

確認が終わったら、預かっていた鍵をすべて返却して、立ち会いは終了です。これで、物件の明け渡しが完了したことになります。

⑧ 敷金の精算

退去の立ち会いが終わると、最後のステップとして敷金の精算が行われます。敷金とは、入居時に貸主に預けておく保証金のことで、家賃の滞納や、借主負担の原状回復費用などに充当されます。

立ち会いで確定した原状回復費用や、契約書で定められたハウスクリーニング費用などが敷金から差し引かれ、残額があれば指定した口座に返金されます。もし、原状回復費用などが敷金の額を上回った場合は、逆に追加で費用を請求されることになります。

この精算内容は、「敷金精算書(または退去精算書)」として、後日郵送で送られてきます。一般的に、退去から1ヶ月程度で精算が完了し、返金・請求が行われることが多いですが、契約書に精算時期が明記されている場合もあるので確認しておきましょう。

精算書が届いたら、内容を必ず詳細にチェックしてください。請求項目や金額に疑問がある場合は、すぐに管理会社に連絡し、説明を求めましょう。内訳が不明瞭なまま支払いに応じる必要はありません。

賃貸の解約手続きで必要なもの

賃貸の解約手続きをスムーズに進めるためには、いくつかの持ち物が必要になります。いざという時に慌てないよう、事前に準備しておくべきものをリストアップしました。手続きの各段階で、これらのものが手元にあるか確認しながら進めましょう。

賃貸借契約書

賃貸の解約手続きにおける「憲法」とも言える最も重要な書類が、賃貸借契約書です。これまでの解説でも繰り返し触れてきた通り、解約に関するあらゆるルール(解約予告期間、連絡方法、家賃の計算方法、違約金、原状回復の特約など)がすべてこの中に記載されています。

手続きを始める前に、まず契約書を引っ張り出して内容を熟読することが、すべての基本です。解約の意思を伝える電話をする際や、退去の立ち会い時にも手元にあると、担当者との話がスムーズに進みます。契約内容について疑問点が生じた際に、その場で条文を確認できるため、不利益な条件を飲んでしまうリスクを減らせます。

多くの場合、入居時に受け取った書類一式をまとめたファイルに保管されています。もし紛失してしまった場合は、速やかに管理会社や大家さんに連絡し、コピーをもらえないか相談してみましょう。貸主側は必ず保管しているため、通常は写しを提供してもらえます(手数料がかかる場合もあります)。契約書なしで手続きを進めるのは、暗闇の中を羅針盤なしで進むようなものです。必ず手元に用意してください。

印鑑

解約手続きでは、いくつかの場面で印鑑が必要になります。基本的には、朱肉を使う「認印」を用意しておけば問題ありません。契約時に実印を使った場合でも、解約手続きで実印や印鑑証明書まで求められるケースは稀です。ただし、念のため契約書に印鑑に関する規定がないか確認しておくとより安心です。

印鑑が主に必要となるのは、以下の2つの場面です。

- 解約通知書(退去届)への捺印:

解約の意思を正式に示す書類である解約通知書には、必ず署名・捺印欄があります。ここに捺印することで、書類の意思表示が本人のものであることを証明します。インク浸透印(シャチハタなど)は、公的な書類では認められないことが多いため、避けるのが無難です。 - 退去立ち会い時の確認書への署名・捺印:

退去の立ち会いが終わると、部屋の状態や修繕費用の負担について合意した内容をまとめた確認書に署名・捺失を求められます。この捺印は「記載内容に同意しました」という証拠になります。内容に納得できない場合は、その場で安易に捺印しないことが重要です。

これらの重要な局面で必要となるため、手続きを進める際は、常に認印を携帯しておくか、すぐに取り出せる場所に保管しておくと良いでしょう。

身分証明書

本人確認のために、身分証明書の提示を求められることがあります。特に、退去の立ち会いや、郵便局での転居届の手続きの際には必要となる可能性が高いです。

一般的に身分証明書として認められるのは、顔写真付きの公的な証明書です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 在留カード(外国籍の方)

- 写真付きの住民基本台帳カード

健康保険証なども身分証明書として利用できる場合がありますが、顔写真がないため、追加で別の書類(公共料金の領収書など)の提示を求められることもあります。手続きをスムーズに進めるためにも、運転免許証やマイナンバーカードといった、1点で本人確認が完了するものを準備しておくことをおすすめします。

特に、解約通知書を管理会社の窓口へ直接持参する場合や、立ち会い時に契約者本人であることを確認する目的で提示を求められることがあります。普段から財布などに入れて持ち歩いている方が多いとは思いますが、手続き前には有効期限が切れていないかも含めて確認しておくと万全です。

賃貸の解約・退去時にかかる費用

賃貸物件を退去する際には、引越し費用だけでなく、物件の解約に伴う様々な費用が発生します。これらの費用をあらかじめ把握し、予算を立てておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。想定外の出費で慌てないよう、どのような費用がかかる可能性があるのかを詳しく見ていきましょう。

最終月の家賃

退去時に必ず発生するのが、解約する月の家賃です。この支払額は、賃貸借契約書に定められた家賃の計算方法によって決まります。

- 日割り計算の場合:

退去日までの日数分で計算されます。例えば、家賃10万円の物件で、3月15日に退去する場合(3月は31日)、10万円 ÷ 31日 × 15日 = 約48,387円 となります。月の早い段階で退去するほど、支払う家賃は少なくなります。 - 月割り計算の場合:

月のどの日に退去しても、1ヶ月分の家賃全額を支払う必要があります。3月1日に退去しても3月31日に退去しても、支払額は10万円です。この契約の場合は、月末まで住む方が経済的には合理的と言えます。 - 半月割り計算の場合:

例えば、15日までに退去すれば半月分(5万円)、16日以降に退去すれば1ヶ月分(10万円)といった形で計算されます。

この最終月の家賃は、通常通り口座から引き落とされる場合もあれば、敷金から相殺される場合もあります。支払い方法についても、事前に管理会社に確認しておくと良いでしょう。

原状回復費用

原状回復費用は、退去費用の内訳の中で最も変動が大きく、トラブルになりやすい項目です。これは、借主の故意・過失によって部屋に与えた損傷を修繕するための費用です。

前述の通り、経年劣化や通常の使用で生じる損耗(通常損耗)の修繕費用は、貸主が負担するのが原則です。借主が負担するのは、通常の使用範囲を超えた損傷に限られます。

| 借主負担となる可能性が高い事例 | 費用の目安(物件や損傷度合いによる) |

|---|---|

| 壁紙の破れ・落書き | 1㎡あたり1,000円~1,500円程度(部分補修の場合) |

| タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ・臭い | 部屋全体の壁紙張替えで4万円~8万円程度(6畳) |

| フローリングの深い傷やシミ | 1㎡あたり8,000円~20,000円程度(部分補修の場合) |

| ペットによる柱や壁の傷・臭い | 損傷範囲や消臭作業により高額になる場合がある |

| 掃除を怠ったことによる頑固なカビや油汚れ | 特殊な清掃が必要な場合、追加費用が発生する |

| 鍵の紛失 | 鍵(シリンダー)の交換費用として1万5,000円~3万円程度 |

これらの費用は、入居時に預けた敷金から差し引かれます。敷金で足りない場合は、追加で請求されます。退去立ち会いの際には、請求される費用の根拠をしっかりと確認し、不当な請求に対しては、国土交通省のガイドラインを基に交渉することが重要です。

ハウスクリーニング費用

原状回復費用とは別に、専門業者による室内清掃費用として「ハウスクリーニング費用」が請求されることが多くあります。これは、賃貸借契約書の「特約」として、「退去時のクリーニング費用は借主の負担とする」と定められている場合に発生します。

この特約は、借主が契約内容を理解し合意している限り、基本的には有効とされます。入居時にサインした契約書に記載があれば、支払い義務が生じます。自分で掃除をしたかどうかに関わらず、一律で請求されるのが一般的です。

費用の相場は、部屋の間取りによって異なります。

| 間取り | ハウスクリーニング費用の相場 |

|---|---|

| ワンルーム・1K | 20,000円 ~ 35,000円 |

| 1LDK・2K・2DK | 30,000円 ~ 50,000円 |

| 2LDK・3K・3DK | 40,000円 ~ 70,000円 |

| 3LDK・4K~ | 60,000円 ~ 100,000円 |

ただし、相場から著しくかけ離れた高額な費用を請求された場合は、消費者契約法に基づき、その特約が無効であると主張できる可能性もあります。請求額に疑問を感じたら、近隣のクリーニング業者の料金を調べるなどして、妥当な金額かどうかを確認してみましょう。

違約金(短期解約の場合)

契約期間の途中で解約すること自体にペナルティはありませんが、「入居から1年未満」など、ごく短期間で解約する場合には「短期解約違約金」が発生することがあります。

これは、礼金ゼロやフリーレント付き物件など、初期費用が安く設定されている物件で、貸主が初期投資を回収する前に入居者に退去されるのを防ぐための特約です。契約書にこの条項がある場合、定められた期間内に解約すると、家賃の1〜2ヶ月分を違約金として支払う必要があります。

例えば、家賃8万円の物件で「1年未満の解約は家賃1ヶ月分の違約金」という特約があり、入居10ヶ月で退去する場合、8万円の違約金が発生します。これは敷金とは別に請求される費用です。急な転勤など、やむを得ない事情であっても支払い義務は免除されないことがほとんどです。自身の契約書に短期解約違約金の条項がないか、必ず確認しておきましょう。

更新料(契約更新月と重なる場合)

賃貸契約は、一般的に2年契約が多く、契約期間が満了すると「契約更新」の手続きが必要になります。その際に、貸主に対して「更新料」として家賃の1ヶ月分程度を支払うのが慣習となっています(地域や契約によります)。

もし、解約・退去のタイミングが、この契約更新月と重なってしまった場合、注意が必要です。例えば、3月31日が契約期間の満了日で、4月1日以降も住み続ける場合は更新料を支払う必要があります。このケースで、解約予告期間が1ヶ月前の契約の場合、3月31日に退去するためには2月末までに解約を通知しなければなりません。

もし、この通知が遅れて3月上旬になってしまうと、解約日は4月上旬以降となり、契約が更新されたと見なされて更新料の支払い義務が発生してしまう可能性があります。更新日を1日でも過ぎただけで、更新料全額を請求されるケースも少なくありません。

解約を検討する際は、契約書の「契約期間」と「更新に関する条項」を必ず確認し、更新月を迎える前に解約手続きが完了するように、余裕を持ったスケジュールを立てることが非常に重要です。

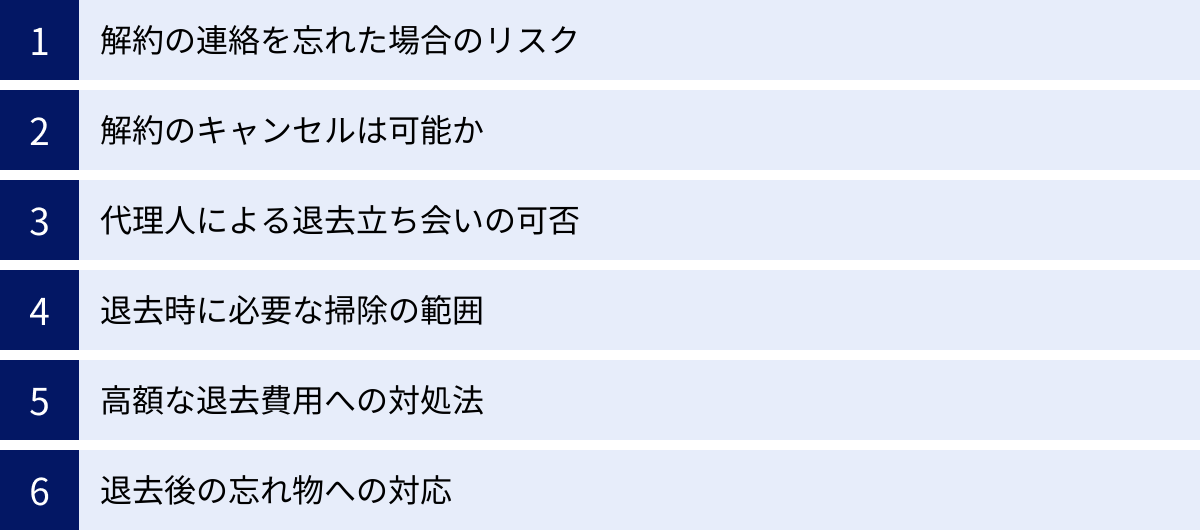

賃貸の解約に関する注意点・よくある質問

賃貸の解約手続きを進める中では、様々な疑問や予期せぬトラブルが発生することがあります。ここでは、多くの人が直面しがちな注意点やよくある質問について、Q&A形式で詳しく解説します。事前に知識を身につけておくことで、いざという時に冷静に対処できるようになります。

解約の連絡を忘れたらどうなる?

A. 解約の連絡を忘れたり、予告期間を守れなかったりした場合、退去した後も家賃を支払い続ける必要があります。

これは、解約手続きにおいて最も避けたい事態の一つです。賃貸借契約は、借主から正式な解約申し入れがない限り、自動的に継続されます。たとえ引越しを済ませて部屋を空にしていても、契約が続いている以上は家賃の支払い義務が残ります。

例えば、解約予告期間が「1ヶ月前」の契約で、4月末に引越す予定だったとします。本来であれば3月末までに解約を通知すべきところ、うっかり忘れて4月5日に連絡してしまった場合、契約上の最短解約日は5月末日となります。その結果、実際に住んでいない5月分の家賃も満額支払わなければならなくなります。

さらに、新居の家賃も発生しているため、旧居と新居の家賃を二重で支払う「二重家賃」の状態に陥り、経済的に大きな負担を強いられます。このような事態を防ぐためにも、引越しが決まったら、何よりも先に契約書で解約予告期間を確認し、カレンダーやスケジュール帳に「解約連絡の期限日」を書き込んでおくことを強くおすすめします。

解約のキャンセルはできる?

A. 原則として、一度提出した解約通知の撤回(キャンセル)はできません。しかし、貸主が承諾すれば可能な場合もあります。

解約通知書は、法的な効力を持つ意思表示です。そのため、借主が一方的に「やはり解約をやめます」と取り消すことは、原則として認められません。

貸主側は、あなたの解約通知を受け取った時点から、部屋のクリーニングや修繕の手配、そして何より次の入居者の募集を開始します。もし、すでに次の入居希望者が見つかり、申し込みが入っているような状況では、解約のキャンセルはほぼ不可能です。

ただし、「転勤の話が白紙になった」などのやむを得ない事情があり、まだ次の入居者が決まっていない段階であれば、大家さんや管理会社に相談することで、例外的にキャンセルを認めてもらえる可能性はあります。

もし解約をキャンセルしたい状況になった場合は、発覚した時点ですぐに大家さんや管理会社に電話で連絡し、事情を正直に説明して相談してください。時間が経てば経つほど、次の入居者が決まる可能性が高くなり、キャンセルできる見込みは低くなります。あくまでも貸主側の厚意による対応となるため、誠意をもってお願いすることが重要です。

退去の立ち会いは代理人でもいい?

A. やむを得ない事情がある場合に限り、代理人による立ち会いが認められることがありますが、原則は契約者本人の立ち会いです。

退去の立ち会いは、部屋の損傷状態を確認し、原状回復の費用負担を確定させる非常に重要な場です。そのため、部屋の状況を最もよく知る契約者本人が立ち会うことが原則とされています。

しかし、急な遠方への転勤や、病気・入院など、どうしても本人が立ち会えないやむを得ない事情がある場合もあるでしょう。そうしたケースでは、事前に管理会社や大家さんに相談すれば、代理人による立ち会いを認めてもらえることがほとんどです。

代理人を立てる場合の注意点は以下の通りです。

- 信頼できる人を選ぶ: 代理人はあなたに代わって費用負担の交渉や確認書への署名を行う重要な役割を担います。親や兄弟、親しい友人など、責任を持って対応してくれる人を選びましょう。

- 委任状を用意する: 管理会社によっては、契約者本人からの「委任状」の提出を求められることがあります。委任状には、代理人の氏名と連絡先、どの範囲の権限を委任するかを明記し、契約者本人が署名・捺印します。書式は管理会社に確認しましょう。

- 事前に情報を共有する: 代理人には、部屋のどこにどのような傷があるか、入居時からあった傷はどれかなど、事前に部屋の状況を詳しく伝えておく必要があります。写真などを撮って共有しておくと、当日の確認がスムーズになります。

最も避けるべきは、無断で立ち会いを欠席することです。その場合、貸主側のみで確認作業が行われ、借主にとって一方的に不利な内容で原状回復費用が決定されてしまうリスクがあります。どうしても立ち会えない場合は、必ず事前に連絡し、代理人を立てるなどの対応を相談してください。

退去時の掃除はどこまで必要?

A. プロレベルのクリーニングは不要ですが、一般的な常識の範囲での清掃は行うべきです。

借主には「善管注意義務」があり、部屋を善良な管理者として注意を払って使用する義務があります。この義務の一環として、退去時には常識的な範囲での清掃を行うことが求められます。

「どこまで」という明確な基準はありませんが、「入居した時と同じ状態」に戻す必要はありません。目指すべきは、「荷物を運び出した後に、埃や目立つ汚れがない状態」です。具体的には、以下の清掃を行っておくと良いでしょう。

- 室内全体: 床の掃き掃除・拭き掃除、掃除機がけ。壁や天井のホコリやクモの巣の除去。

- キッチン: シンクの水垢やコンロ周りの油汚れの拭き取り。換気扇のフィルターの掃除。

- 浴室・洗面所: 排水溝の髪の毛やゴミの除去。浴槽や鏡の水垢の拭き取り。

- トイレ: 便器の内外の清掃。

- ベランダ: 落ち葉やゴミの除去。排水溝が詰まっていないか確認。

- 収納: クローゼットや押し入れの中に忘れ物がないか確認し、ホコリを掃き出す。

これらの基本的な掃除をしておけば、善管注意義務を果たしたと見なされます。もし掃除を全くせずにゴミが散乱した状態で退去すると、本来は請求されないはずの「特別な清掃費用」を追加で請求される可能性があります。立つ鳥跡を濁さずの精神で、感謝を込めて綺麗にして退去することが、トラブル回避にも繋がります。

退去費用が高額で納得できない場合はどうする?

A. まずは冷静に請求書の明細を確認し、管理会社に根拠の説明を求めましょう。それでも解決しない場合は、第三者機関に相談します。

退去後に送られてきた敷金精算書を見て、予想外の高額な請求に驚くケースは少なくありません。その際は、感情的にならず、以下のステップで冷静に対処しましょう。

- 請求書の明細を精査する: まずは、どの項目にいくらかかっているのか、詳細な内訳を確認します。「原状回復費用一式」のように曖昧な記載の場合は、具体的な修繕箇所とそれぞれの単価が分かる明細書の発行を求めましょう。

- 国土交通省のガイドラインと照らし合わせる: 請求されている項目が、経年劣化・通常損耗に当たるものでないか、ガイドラインを参考に確認します。例えば、日焼けによる壁紙の交換費用や、家具の設置による床のへこみの修繕費用などが含まれていれば、それは不当な請求である可能性が高いです。

- 管理会社に説明を求める・交渉する: 疑問点や不当だと思われる項目について、具体的な根拠(ガイドラインの該当箇所など)を示しながら管理会社に説明を求めます。電話で感情的に話すのではなく、書面やメールで冷静に問い合わせる方が、記録も残り効果的です。

- 第三者機関に相談する: 話し合いをしても解決しない、あるいは管理会社が応じてくれない場合は、専門の第三者機関に相談しましょう。

- 消費生活センター: 全国の市区町村に設置されており、消費者トラブルに関する相談を無料で行えます。「消費者ホットライン(電話番号188)」に電話すれば、最寄りの窓口を案内してもらえます。

- 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会など: 賃貸住宅に関する相談窓口を設けている業界団体もあります。

- 少額訴訟: 請求額が60万円以下の場合に利用できる簡易的な裁判手続きです。1日で審理が終わり、原則として即日判決が下されます。最終手段として検討しましょう。

安易に支払いに応じず、納得できるまで説明を求める権利が借主にはあります。

退去後に忘れ物があった場合はどうする?

A. 気づいた時点ですぐに管理会社や大家さんに連絡してください。

退去後の忘れ物は、意外とよくあるトラブルです。もし忘れ物に気づいたら、可能な限り早く管理会社や大家さんに連絡しましょう。早ければ早いほど、発見・回収できる可能性が高まります。

忘れ物の扱いは、法律上は「遺失物」となりますが、賃貸物件の場合、一定期間保管された後に処分されるのが一般的です。保管期間は法律で明確に決まっているわけではありませんが、1週間から1ヶ月程度で処分されてしまうことが多いです。貴重品であれば警察に届けられることもありますが、そうでないものは廃棄されると考えた方が良いでしょう。

清掃業者や次の入居者が入った後では、発見はさらに困難になります。引越しの荷物を運び出した後、そして退去の立ち会いが終わる前に、クローゼット、押し入れ、吊戸棚、ベランダ、物置など、部屋の隅々まで最終チェックを徹底することが、忘れ物を防ぐ最も確実な方法です。

計画的な解約手続きでスムーズな引越しを

賃貸物件の解約手続きは、一見すると複雑で面倒に感じられるかもしれません。しかし、その一つひとつのステップには、貸主と借主の双方が不利益を被ることなく、円満に関係を終了させるための大切な意味が込められています。

この記事で解説してきたように、成功の鍵は「事前の確認」と「計画的な行動」に集約されます。

まず、すべてのルールの原点である「賃貸借契約書」を熟読すること。特に「解約予告期間」「解約月の家賃計算方法」「短期解約違約金」「原状回復の特約」の4点は、あなたの退去スケジュールと費用に直接影響を与える最重要項目です。ここを曖昧にしたまま手続きを進めることは、トラブルの火種を自ら作るようなものです。

次に、契約書でルールを把握したら、解約の連絡から敷金の精算まで、時系列に沿ってタスクを整理し、計画的に実行していくこと。解約通知書の提出、ライフラインの手続き、引越し業者の手配など、やるべきことは多岐にわたります。これらを適切なタイミングで、一つひとつ着実にクリアしていくことが、スムーズな退去を実現します。

そして、最もトラブルになりやすい原状回復については、国土交通省のガイドラインという客観的な基準を理解しておくことが、あなたを守る盾となります。経年劣化と借主の過失による損傷の違いを正しく認識し、不当な請求に対しては冷静に、そして論理的に交渉する姿勢が重要です。

引越しは、新しい生活の始まりです。古い住まいとの別れを後味の悪いものにしないためにも、ぜひ本記事で解説したポイントを参考に、周到な準備と計画で解約手続きに臨んでください。計画的な解約手続きこそが、不要な出費やストレスをなくし、希望に満ちた新生活への扉をスムーズに開くための最善の方法と言えるでしょう。