賃貸物件を契約する際、多くの人が「2年契約」といった期間の定めがある契約を結びます。しかし、転勤や転職、家庭の事情など、予期せぬ理由で契約期間の途中で解約(退去)せざるを得ない状況は誰にでも起こり得ます。そんなときに問題となるのが「違約金」です。

「途中解約すると、高額な違約金を請求されるのではないか」「違約金って一体いくらくらいが相場なの?」「払わなくて済むケースはないのだろうか」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、賃貸契約の途中解約で発生する違約金について、その基本的な仕組みから具体的な相場、支払いが不要になるケース、そして万が一支払いが困難になった場合の対処法まで、網羅的に詳しく解説します。この記事を読めば、違約金に関する正しい知識を身につけ、いざという時に慌てず、適切に対応できるようになります。賃貸契約を結ぶ前の方も、現在解約を検討している方も、ぜひ最後までご覧ください。

目次

賃貸の途中解約で発生する「違約金」とは?

まずはじめに、賃貸契約における「違約金」がどのような性質のお金なのか、その基本的な概念と支払い義務が発生する根拠について理解を深めましょう。この点を正確に把握することが、不当な請求を避け、適切に対処するための第一歩となります。

契約期間内に解約すると請求されるお金

賃貸借契約における違約金とは、契約で定められた期間が満了する前に、借主(入居者)側の都合で契約を解除する場合に、貸主(大家さんや管理会社)に対して支払うペナルティとしてのお金を指します。一般的に、日本の賃貸住宅の契約は「2年間」とされることが多く、この期間を守れなかった場合に発生する可能性があります。

では、なぜこのような違約金が設定されるのでしょうか。その背景には、貸主側の経済的なリスクを補填するという目的があります。貸主は、入居者が契約期間を満了してくれることを前提に、入居者募集のための広告費、仲介会社への手数料、部屋のクリーニングや修繕費用といった初期投資を行っています。もし入居者が短期間で退去してしまうと、貸主はこれらの初期投資を回収できないばかりか、すぐに次の入居者が見つからなければ、その間の家賃収入も得られなくなってしまいます。

このような貸主が被るであろう逸失利益や再募集にかかるコストを、早期に解約した借主に一部負担してもらう、というのが違約金の本質的な役割です。したがって、違約金は単なる罰金ではなく、契約を途中で破棄することによって貸主に与える損害を補填するための「損害賠償金」としての性格を持っていると理解すると分かりやすいでしょう。

ちなみに、賃貸契約には主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

- 普通借家契約: 契約期間が満了しても、借主が希望すれば原則として契約が更新される、最も一般的な契約形態です。この契約の場合、途中解約に関する取り決めは「特約」として定められます。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する契約形態です。この契約では、原則として途中解約が認められていません。ただし、床面積が200㎡未満の居住用物件で、転勤や療養、親族の介護といったやむを得ない事情がある場合に限り、借主からの解約が認められています。(借地借家法第38条)

この記事で主に扱うのは、より一般的な「普通借家契約」における途中解約の違約金です。

支払い義務は契約書の「短期解約違約金」特約で決まる

違約金の発生について最も重要なポイントは、その支払い義務が、賃貸借契約書に「短期解約違約金」に関する特約として明記されているかどうかに尽きます。逆に言えば、契約書に違約金に関する記載が一切なければ、たとえ契約期間の途中で解約したとしても、法的に違約金を支払う義務は生じません。

賃貸借契約は、民法や借地借家法といった法律に基づいていますが、当事者間の合意によって法律の規定とは異なる内容を「特約」として定めることが認められています。短期解約違約金は、まさにこの特約の一つです。

契約書を確認する際のチェックポイント

- 特約事項や違約金、禁止事項といった項目を確認する。

- 「契約開始日から〇年(〇ヶ月)以内に本契約を解約した場合、借主は貸主に対し、違約金として賃料の〇ヶ月分を支払うものとする」といった具体的な文言があるかを探す。

- 違約金が発生する「期間」と、その「金額」が明確に記載されているかを確認する。

なぜ、このような特約が重要なのでしょうか。それは、口頭での約束は「言った、言わない」の水掛け論になりやすく、法的な効力が非常に弱いためです。不動産取引においては、契約書に書かれている内容がすべてと言っても過言ではありません。したがって、入居の契約を結ぶ際には、担当者からの説明を鵜呑みにするだけでなく、必ず契約書の隅々まで自分の目で目を通し、特にこの短期解約違約金の特約の有無と内容を理解・納得した上で署名・捺印することが極めて重要です。

もし、契約書の内容に少しでも不明な点や納得できない部分があれば、その場で質問し、明確な回答を得るようにしましょう。「よく分からないけど、まあ大丈夫だろう」という安易な判断が、後々の大きなトラブルに繋がる可能性があります。契約書への署名は、そこに書かれたすべての条件に同意したという法的な意思表示であることを、常に心に留めておく必要があります。

このように、違約金は契約期間内に解約した場合に発生する損害賠償金であり、その支払い義務は契約書の特約によって定められます。この基本を理解した上で、次の章では気になる違約金の相場について詳しく見ていきましょう。

賃貸の違約金はいくら?気になる相場を解説

賃貸契約を途中解約する際に、最も気になるのが「違約金は一体いくら請求されるのか」という点でしょう。違約金の額は、法律で一律に定められているわけではなく、個々の契約内容によって異なります。しかし、多くのケースで採用されている一般的な「相場」は存在します。ここでは、解約する時期に応じた違約金の相場と、その金額が設定される背景について解説します。

| 解約時期 | 違約金の相場 | 主な特徴・背景 |

|---|---|---|

| 契約開始から1年未満 | 家賃の1ヶ月分 | 最も一般的な設定。貸主の初期投資(広告費、仲介手数料など)を補填する目的が強い。 |

| 契約開始から2年未満 | 家賃の1ヶ月分~2ヶ月分 | 2年契約の場合に設定されることがある。フリーレントやキャンペーン物件など、初期費用が安い物件では高めに設定される傾向がある。 |

| 契約期間が短い物件 | 家賃の2ヶ月分以上 | 1年未満の短期契約が前提の物件などでは、相場より高額な違約金が設定されている場合がある。 |

1年未満の解約:家賃1ヶ月分が目安

賃貸物件の途中解約で最も多く見られるのが、「契約開始から1年未満で解約した場合、違約金として家賃の1ヶ月分を支払う」という特約です。これは、賃貸業界における事実上のスタンダード、つまり最も一般的な相場と言えます。

なぜ「1年未満」で「家賃1ヶ月分」なのでしょうか。これには、前述した貸主側の経済的な事情が大きく関係しています。

- 初期投資の回収: 貸主は、一人の入居者を迎えるために、不動産ポータルサイトへの広告掲載料、仲介会社へ支払う成功報酬(広告料)、前の入居者が退去した後のハウスクリーニング代や壁紙の張り替えといった原状回復費用など、さまざまなコストを負担しています。これらの初期投資は、入居者が少なくとも1年以上は住み続けてくれることで、月々の家賃収入の中から少しずつ回収していく計算になっています。もし1年にも満たない短期間で退去されてしまうと、この初期投資が赤字になってしまう可能性が高くなります。

- 逸失利益の補填: 入居者が退去すれば、当然ながら次の入居者が見つかるまでの間、家賃収入はゼロになります。次の入居者を見つけるためには、再度広告を出し、部屋を内見可能な状態に整える必要があり、時間も費用もかかります。一般的に、空室期間は1ヶ月~2ヶ月程度発生することが多いとされています。

これらの理由から、「1年未満の解約」という貸主にとって最もダメージが大きいケースにおいて、損害を補填するための合理的な金額として「家賃1ヶ月分」が妥当であると広く認識されているのです。この金額は、後述する消費者契約法の観点からも、消費者に一方的に不利益な内容とは見なされにくく、有効な特約として認められる可能性が高い水準です。

【具体例】

家賃10万円、共益費5,000円の物件を契約し、10ヶ月で解約することになった場合。

契約書に「1年未満の解約は違約金として賃料の1ヶ月分」という特約があれば、違約金は10万円となります。

※通常、違約金の計算基礎となるのは「賃料(家賃)」のみで、共益費や管理費は含まれませんが、これも契約書の記載によりますので確認が必要です。

2年未満の解約:家賃2ヶ月分の場合も

多くの賃貸契約が「2年契約」であることから、「2年未満の解約は違約金が発生する」と設定されているケースもあります。この場合の違約金は、家賃の1ヶ月分が一般的ですが、場合によっては家賃の2ヶ月分と、やや高額に設定されていることもあります。

特に、以下のような物件では、違約金が家賃2ヶ月分、あるいはそれに近い金額に設定されていることが多いので注意が必要です。

- フリーレント付き物件: 「最初の1ヶ月の家賃が無料」といったフリーレントの特典が付いている物件です。これは、貸主が本来得られるはずだった家賃をサービスすることで、入居のハードルを下げ、空室期間を短縮するための戦略です。貸主側からすれば、このサービス分は将来の家賃収入で回収する前提の「先行投資」です。そのため、短期間で解約されてしまうと、この投資が完全に無駄になってしまいます。その損失を補填するために、短期解約の違約金を通常よりも高く設定しているのです。

- 敷金・礼金ゼロ(ゼロゼロ)物件: 敷金も礼金もかからない物件は、初期費用を大幅に抑えられるため、借主にとっては非常に魅力的です。しかし、これも貸主側から見れば、本来受け取るべき礼金(収入)を放棄し、万が一の家賃滞納や原状回復費用に充当する敷金(預り金)も確保できていない、リスクの高い状態です。このリスクをヘッジするために、短期解約に対するペナルティを重くしている場合があります。

- キャンペーン物件: 「仲介手数料無料」「家具・家電付き」など、何らかの特典を付けて入居者を募集している物件も同様の考え方です。貸主や管理会社が負担したキャンペーン費用を、短期解約によって回収できなくなるリスクを避けるため、違約金が高めに設定される傾向にあります。

つまり、入居時の初期費用が何らかの形で優遇されている物件は、その見返りとして、短期解約時のペナルティが重くなる可能性があると覚えておくことが重要です。これらの物件を契約する際は、魅力的な条件に目を奪われるだけでなく、必ず契約書の短期解約違約金に関する特約を入念に確認し、もし途中解約した場合にどれくらいの費用がかかるのかを正確に把握しておく必要があります。

もし違約金が家賃の2ヶ月分を超えるような高額な設定になっている場合は、その妥当性について、後述する消費者契約法に照らして検討する余地があるかもしれません。

違約金だけじゃない!途中解約でかかる費用一覧

賃貸契約を途中で解約する際、多くの人が「違約金」のことばかりに気を取られがちですが、実はそれ以外にも支払わなければならない費用がいくつか存在します。これらの費用を見落としていると、退去時に想定外の出費が発生し、資金計画が狂ってしまうことにもなりかねません。ここでは、違約金以外に発生する可能性のある主な費用について、一つひとつ詳しく解説します。

| 費用項目 | 内容 | 目安・相場 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 退去月の家賃 | 退去する月の家賃。日割り計算か月割り計算かで金額が変わる。 | 家賃の日割り額 or 1ヶ月分 | 契約書の「解約予告」条項を確認。月割り計算だと損をする場合がある。 |

| 原状回復費用 | 借主の故意・過失で生じさせた傷や汚れを修繕する費用。 | 損傷の程度による | 経年劣化・通常損耗は貸主負担が原則。国土交通省のガイドラインが基準となる。 |

| ハウスクリーニング代 | 専門業者による部屋全体の清掃費用。 | 1R/1K: 2〜4万円、1LDK/2DK: 3〜6万円 | 特約として定められている場合が多い。敷金から差し引かれるのが一般的。 |

退去月の家賃

退去する月の家賃は、当然支払う必要がありますが、その計算方法が「日割り計算」か「月割り計算」かによって、支払う金額が大きく変わってきます。これは、賃貸借契約書の「解約予告」や「賃料」に関する条項で定められています。

- 日割り計算: 退去日までの日数分だけ家賃を支払う方法です。例えば、家賃12万円の物件で4月15日に退去する場合、12万円 ÷ 30日 × 15日 = 6万円を支払います。借主にとっては、住んだ分だけ支払えばよいので、最も合理的で無駄のない計算方法と言えます。

- 月割り計算(月払い): 月の途中で退去する場合でも、1ヶ月分の家賃全額を支払う必要がある契約です。例えば、同じく家賃12万円の物件で4月1日に退去したとしても、4月分の家賃として12万円全額を支払わなければなりません。これは借主にとっては大きな負担となる可能性があります。

- 半月割り計算: 「15日までに解約を申し出れば半月分、16日以降は1ヶ月分」といったように、月を前半と後半に分けて計算するケースもあります。

最も重要なのは、解約予告の起算日です。多くの契約では「解約の申し入れは、退去希望日の1ヶ月前までに行うこと」と定められています。例えば、4月20日に「1ヶ月後の5月20日に退去します」と申し入れた場合、退去日は5月20日です。この場合、5月分の家賃が日割りになるか、月割りになるかが問題となります。

もし契約が「月割り」の場合、5月20日に退去するにもかかわらず、5月31日までの家賃を支払う必要があります。これを避けるためには、解約の申し入れを月末に合わせて行うのが賢明です。例えば、「3月31日に、4月30日付での退去を申し入れる」といった形です。これにより、無駄な家賃の支払いを防ぐことができます。

契約書で「解約月の日割り計算は行わない」といった文言がないか、必ず確認しましょう。この一点を見落とすだけで、数万円単位の損失に繋がる可能性があります。

原状回復費用

原状回復とは、「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」を指します。これは、退去時に最もトラブルになりやすい費用の一つです。

多くの人が誤解しがちですが、原状回復は「入居した時と全く同じ状態に戻すこと」ではありません。

- 経年劣化: 時間の経過とともに自然に発生する品質の低下(例:壁紙やフローリングの日焼けによる変色、画鋲の小さな穴)。

- 通常損耗: 普通に生活していれば発生する程度の軽微な損耗(例:家具の設置による床のへこみ、冷蔵庫裏の壁の黒ずみ)。

これら「経年劣化」や「通常損耗」の修繕費用は、月々の家賃に含まれていると解釈され、原則として貸主が負担すべきものとされています。この基準は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に詳しく定められており、賃貸トラブルにおける裁判でも重要な判断基準として用いられています。

(参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)

一方で、借主が負担しなければならないのは、以下のようなケースです。

- 故意・過失による損傷:

- 飲み物をこぼしたまま放置してできたカーペットのシミやカビ

- 壁に穴を開けてしまった(下地ボードの交換が必要な場合)

- タバコのヤニによる壁紙の著しい変色や臭い

- ペットがつけた柱の傷や壁のクロス剥がれ

- 善管注意義務違反:

- 結露を放置したことによる窓枠の腐食やカビの発生

- 掃除を怠ったことによる水回りの頑固な水垢や油汚れ

原状回復費用は、入居時に預けている「敷金」から差し引かれ、残金があれば返還されるのが一般的です。もし修繕費用が敷金を上回った場合は、追加で請求されることになります。退去時の立ち会いでは、管理会社の担当者と一緒に部屋の状態をチェックし、どこが誰の負担で修繕されるのかをその場で明確にすることが重要です。納得できない請求については安易にサインせず、ガイドラインを根拠に話し合い、必要であれば専門家(消費生活センターなど)に相談しましょう。

ハウスクリーニング代

ハウスクリーニング代は、次の入居者を迎えるために、専門業者によって行われる部屋全体の清掃にかかる費用です。これも原状回復費用と混同されやすいですが、性質が少し異なります。

本来、日常的な清掃をきちんと行っていれば、退去時のハウスクリーニング代は貸主が負担するのが原則です。しかし、近年の賃貸契約では、「退去時に、借主は専門業者によるハウスクリーニング費用として〇〇円を負担するものとする」という特約が設けられていることがほとんどです。

この特約が契約書に明記され、かつその金額が地域の相場から見て法外に高額でなければ、有効なものとして借主に支払い義務が生じます。

ハウスクリーニング代の相場(目安)

- ワンルーム・1K: 20,000円~40,000円

- 1LDK・2DK: 30,000円~60,000円

- 2LDK・3DK: 50,000円~80,000円

この費用も、敷金から差し引かれるのが一般的です。契約時に、この特約の有無と金額が妥当であるかを確認しておくことが大切です。また、自分で業者を手配する方が安く済む場合もありますが、管理会社指定の業者を利用することが契約条件になっている場合が多いため、勝手な手配は避けましょう。

このように、途中解約時には違約金だけでなく、退去月の家賃、原状回復費用、ハウスクリーニング代といった複数の費用が発生します。退去を決めたら、まずは契約書を再確認し、トータルでいくらの費用がかかるのかを事前にシミュレーションしておくことが、スムーズな退去と無用なトラブルの回避に繋がります。

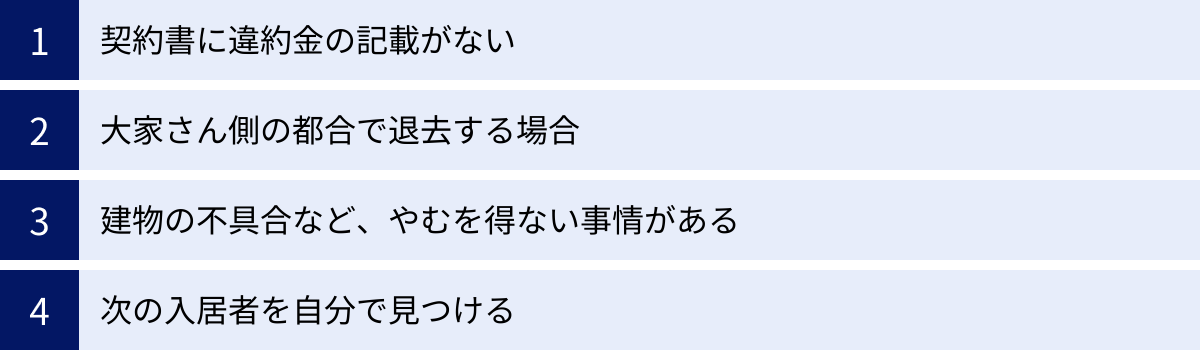

賃貸の違約金を払わなくていい4つのケース

「途中解約=必ず違約金が発生する」というわけではありません。特定の状況下では、契約期間の途中で退去したとしても、違約金を支払う義務が生じない場合があります。ここでは、違約金を払わなくてもよい、あるいは払う必要がないと主張できる可能性が高い4つの代表的なケースについて解説します。これらの知識は、不当な請求から自身を守るための重要な武器となります。

① 契約書に違約金の記載がない

これは最も基本的かつ明確なケースです。賃貸借契約書に、短期解約に関する違約金の条項(特約)が一切記載されていない場合、法的に違約金を支払う義務はありません。

前述の通り、違約金の支払い義務は、あくまで契約書上の「特約」に基づいて発生します。契約は当事者間の合意の証であり、そこに書かれていない義務を後から一方的に課すことはできません。

万が一、管理会社や大家さんから「通常、短期解約の場合は違約金がかかるのが常識だ」といった形で口頭で請求されたとしても、契約書に根拠となる記載がなければ、毅然として支払いを拒否できます。その際は、「契約書を確認しましたが、違約金に関する記載が見当たりません。どの条項に基づいてのご請求でしょうか?」と冷静に確認を求めましょう。

注意点として、契約書本体だけでなく、「特約事項」や「重要事項説明書」といった関連書類もすべて確認する必要があります。時には、契約書の末尾や別紙に小さな文字で記載されていることもあるため、隅々まで見落とさないように注意深くチェックすることが重要です。もし、すべての書類を確認しても該当する記載がなければ、支払う必要はないと判断して問題ありません。

② 大家さん側の都合で退去する場合

違約金は、あくまで「借主側の都合」で契約を解除した場合に発生するペナルティです。したがって、退去の原因が貸主(大家さん)側にある場合は、借主に違約金の支払い義務は生じません。

貸主都合による退去の代表的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 建物の老朽化による建て替えや大規模修繕: 「建物が古くなったので取り壊して新しいマンションを建てることになった」「耐震補強工事のため、全住民に一時退去してもらう必要がある」といったケースです。

- 大家さん自身やその親族が住む必要が生じた: 大家さんが何らかの事情で、その物件に自ら居住する必要が出てきた場合などです。

ただし、これらの理由で貸主が借主に対して退去を要求するには、借地借家法に基づき「正当な事由」が必要とされています。そして、正当事由が認められる場合であっても、貸主は借主に対して通常「立退料」を支払う義務を負います。 立退料には、引越し費用、新しい物件の契約にかかる初期費用(礼金、仲介手数料など)、そして立ち退きによって借主が被る精神的・経済的負担に対する慰謝料などが含まれます。

このような状況で、貸主側から違約金を請求されることはまず考えられませんが、万が一そのような話が出たとしても、全く応じる必要はありません。むしろ、借主側が貸主に対して立退料の交渉を行う立場になります。

③ 建物の不具合など、やむを得ない事情がある

これも貸主側の責任に関わるケースですが、建物自体に重大な欠陥や不具合があり、安全で快適な生活を送ることが困難になった場合も、違約金を支払うことなく契約を解除できる可能性があります。

これは、民法上の「債務不履行」という考え方に基づきます。貸主には、借主に対して「契約内容に適合した目的物(=住居)を引き渡す義務」があります。もし、建物に以下のような重大な問題があり、その改善要求に対して貸主が誠実に対応しない場合、貸主がこの義務を果たしていない(債務不履行)と見なされることがあります。

- 雨漏り: 何度修理を依頼しても、雨漏りが改善されない。

- 主要な設備の故障: 給湯器が壊れてお湯が全く使えない、エアコンが故障しているのに修理や交換に応じないなど、生活に不可欠な設備が長期間使用不能な状態。

- 構造上の欠陥: 建物の安全性に問題がある場合。

- 深刻な騒音・振動・悪臭: 隣人トラブルなどではなく、建物自体が原因で発生する、受忍限度を超えるレベルの問題。

- 事件・事故: いわゆる心理的瑕疵(告知事項)に該当するような事案が入居後に発覚した場合。

このような状況に陥った場合、ただちに解約するのではなく、まずは以下の手順を踏むことが重要です。

- 証拠の収集: 問題となっている箇所の写真や動画を撮影する。いつからどのような問題が発生しているか、時系列で記録を残す。

- 内容証明郵便での改善要求: 管理会社や大家さんに対し、問題点を具体的に指摘し、期限を定めて修繕などの対応を求める通知を「内容証明郵便」で送付する。これにより、正式に改善を要求したという法的な証拠が残ります。

- 契約の解除: 設定した期限までに貸主側が適切な対応を取らない場合、「貸主の債務不履行」を理由として契約を解除する意思を通知します。

この手順を踏めば、借主の責任ではない「やむを得ない事情」による解約として、違約金の支払いを免れる可能性が非常に高くなります。 ポイントは、感情的に「出ていく!」と伝えるのではなく、法的な手続きに則って冷静に対応することです。

④ 次の入居者を自分で見つける

これは少々特殊なケースであり、必ずしも成功するとは限りませんが、交渉の余地がある方法の一つです。もし、自分が退去した直後に空白期間なく入居してくれる次の借主を自分で見つけてくれば、大家さんの実質的な損害(家賃収入の途絶)が発生しないため、違約金を免除または減額してもらえる可能性があります。

大家さんにとっての違約金の主な目的は「逸失利益の補填」です。空室期間が発生しなければ、その損害は最小限に抑えられます。そのため、借主側からこのような提案をすれば、大家さんや管理会社が交渉に応じてくれる場合があるのです。

ただし、この方法を試みるには、いくつかの重要な注意点があります。

- 必ず事前に大家さん・管理会社の承諾を得る: 勝手に友人や知人を「次の入居者です」と連れて行っても、トラブルになるだけです。まずは「もし私が責任をもって次の入居者を見つけた場合、違約金を免除していただくことは可能でしょうか?」と相談ベースで持ちかける必要があります。

- 入居審査は大家さん・管理会社が行う: あなたが見つけてきた人が、必ずしも入居審査に通るとは限りません。支払い能力や人柄などを、大家さんや管理会社が通常通り審査します。審査に通らなければ、この方法は成立しません。

- 広告活動は行わない: 不動産取引の仲介や広告は、宅地建物取引業の免許を持つ業者しか行えません。SNSや掲示板などで不特定多数に向けて入居者募集を行うと、法律に抵触する恐れがあるため絶対にやめましょう。あくまで、友人や同僚など、個人的なつながりの範囲で探すのが限界です。

この方法は、貸主側の理解と協力が不可欠であり、現実的にはハードルが高いと言えます。しかし、どうしても違約金の支払いを避けたい場合の最終手段の一つとして、交渉してみる価値はあるかもしれません。

違約金が高すぎる!支払う前に知っておきたいこと

契約書に違約金の特約が明記されている場合、原則として支払い義務が生じます。しかし、「それにしても、この金額は高すぎるのではないか?」と感じるケースもあるでしょう。実際に、法外な違ウェブサイト約金を定めた特約は、法律によって無効と判断される可能性があります。ここでは、高額な違約金を請求された際に知っておくべき重要な法律と、その考え方について解説します。

消費者契約法により高額な違約金は無効になる可能性がある

賃貸借契約において、借主(個人)は「消費者」、貸主(不動産会社や大家など)は「事業者」という立場になります。このように、消費者と事業者の間で結ばれる契約には、「消費者契約法」という法律が適用されます。この法律は、情報量や交渉力で劣る立場にある消費者を、不当な契約から保護することを目的としています。

そして、この消費者契約法の中に、高額な違約金に関して非常に重要な条文があります。それが「消費者契約法 第9条」です。

【消費者契約法 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)】

この条文を要約すると、以下のようになります。

「契約が解除された場合に、事業者が消費者に請求できる違約金(損害賠償額)の金額は、その契約解除に伴って事業者に生じる『平均的な損害の額』を超えることはできない。そして、この『平均的な損害の額』を超える部分の違約金条項は無効とする。」

(参照:e-Gov法令検索 消費者契約法)

これを賃貸契約に当てはめて考えてみましょう。

借主が途中解約したことで、貸主(事業者)にどのような損害が発生するでしょうか。主なものは以下の通りです。

- 逸失利益: 本来得られるはずだった家賃収入。具体的には、退去から次の入居者が決まるまでの空室期間中の家賃相当額。

- 再募集費用: 次の入居者を探すための広告費など。

このうち、再募集費用は、いずれ現在の借主が契約期間満了で退去した際にも発生する費用なので、途中解約によって「追加で」発生した損害とは言えません。

そうなると、貸主に生じる「平均的な損害」とは、主に「次の入居者が決まるまでの平均的な空室期間中の家賃」ということになります。国土交通省の調査などを見ても、賃貸物件の平均的な空室期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされています。このことから、裁判例などでも、違約金として妥当な金額は、概ね家賃の1ヶ月分~2ヶ月分程度と判断される傾向にあります。

したがって、もし契約書に「契約期間内に解約した場合、理由の如何を問わず違約金として家賃の6ヶ月分を支払う」といった、社会通念上あまりにも高額な違約金が定められていた場合、この条項は消費者契約法第9条に違反し、無効であると主張できる可能性が非常に高いのです。

具体的に「家賃の何か月分以上なら無効」という明確な線引きがあるわけではありませんが、一般的には、家賃の3ヶ月分、4ヶ月分を超えるような違約金は、「平均的な損害の額」を著しく超えるものとして、無効と判断される可能性が高まります。

高額な違約金を請求された場合の対処法

- 安易に同意・支払いをしない: まずは「高額すぎるのではないか」という疑問を持ち、その場で支払いを約束しないことが重要です。

- 消費者契約法を根拠に交渉する: 管理会社や大家さんに対し、「消費者契約法第9条では、平均的な損害を超える違約金は無効とされています。今回の請求額(家賃〇ヶ月分)は、この平均的な損害を著しく超えていると考えられますので、減額をご検討いただけないでしょうか」と、冷静かつ論理的に交渉を持ちかけます。

- 専門機関に相談する: 交渉がうまくいかない場合や、一人で対応するのが不安な場合は、すぐに専門機関に相談しましょう。最も身近で頼りになるのが、全国の市区町村に設置されている「消費生活センター」です。どこに相談すればよいか分からない場合は、局番なしの「消費者ホットライン『188(いやや!)』」に電話すれば、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。消費生活センターでは、専門の相談員が無料でアドバイスをしてくれるほか、場合によっては事業者との間に入って「あっせん(話し合いの仲介)」を行ってくれることもあります。

重要なのは、泣き寝入りしないことです。法律は、知識を持つ者の味方です。「契約書にサインしてしまったから仕方ない」と諦める前に、その契約内容が法的に妥当なものなのかを一度立ち止まって考えてみることが、不当な負担を回避するために不可欠です。

もし違約金が払えなかったら?3つの対処法

正当な理由で請求された違約金であっても、急な退去で出費がかさみ、どうしても一括で支払うのが難しいという状況に陥ることも考えられます。違約金を支払わずに放置してしまうと、事態はさらに悪化します。保証人に連絡がいったり、遅延損害金が加算されたり、最悪の場合は訴訟に発展し、給与や財産の差し押さえといった事態にもなりかねません。そうなる前に、誠実かつ迅速に行動することが重要です。ここでは、違約金が払えない場合の具体的な3つの対処法を紹介します。

① 大家さんや管理会社に分割払いを相談する

支払いが困難だと分かった時点で、最初に取るべき行動は、請求元である大家さんや管理会社に正直に事情を説明し、分割での支払いを相談することです。無視や放置が最も信頼を損なう行為です。誠実な態度で相談すれば、貸主側も事情を汲んで柔軟に対応してくれる可能性は十分にあります。

相談する際のポイント

- できるだけ早く連絡する: 支払期日が過ぎてから連絡するのではなく、支払いが難しいと判明した時点ですぐに連絡しましょう。早めの相談は、支払い意思があることの証明にもなります。

- 正直に、具体的に事情を話す: なぜ支払いが困難なのか(例:「急な失業で収入が途絶えてしまった」「家族の病気で予期せぬ出費があった」など)、正直に理由を伝えます。嘘やごまかしは禁物です。

- 具体的な返済計画を提示する: ただ「分割にしてください」とお願いするのではなく、「大変申し訳ないのですが、毎月〇万円ずつ、〇ヶ月かけてお支払いさせていただくことは可能でしょうか」というように、自分から具体的な返済計画を提示することが重要です。これにより、本気で返済しようとしている姿勢が伝わり、相手も検討しやすくなります。

- 書面で合意内容を残す: もし分割払いに応じてもらえた場合は、口約束で終わらせず、必ず合意した内容(分割回数、毎月の支払額、支払日など)を書面に残してもらいましょう。「合意書」「覚書」といった形で、双方で署名・捺印したものを保管しておけば、後のトラブルを防ぐことができます。

大家さんや管理会社も、裁判などの法的手続きには手間と費用がかかるため、できれば話し合いで解決したいと考えていることがほとんどです。支払い能力がない相手を追い詰めるよりも、分割でも確実に回収できる方が良いと判断してもらえれば、交渉に応じてもらえる可能性は高まります。決して諦めずに、まずは誠意をもって相談してみましょう。

② 家族や親族に援助を依頼する

大家さんや管理会社との交渉が難しい場合や、そもそも相談しづらいと感じる場合は、家族や親族に事情を話して、一時的に金銭的な援助を頼むというのも現実的な選択肢の一つです。

身内からの借入れは、金融機関などと比べて利息がかからなかったり、返済期間に融通を利かせてもらえたりするメリットがあります。何よりも、外部の機関を介さずに迅速に問題を解決できる可能性があります。

ただし、お金の貸し借りは、たとえ親子や兄弟であっても人間関係にひびを入れる原因になりかねません。援助を依頼する際は、以下の点に注意しましょう。

- 誠心誠意お願いする: 借りられるのが当たり前という態度は絶対に避け、現在の苦しい状況と、なぜお金が必要なのかを丁寧に説明し、頭を下げてお願いする姿勢が大切です。

- 返済計画を明確にする: いつまでに、どのように返済していくのかを具体的に示しましょう。口約束ではなく、簡単なものでもよいので「借用書」を作成すると、お互いの認識のズレを防ぎ、信頼関係を保つ助けになります。借用書には、借入額、返済開始日、毎月の返済額、完済予定日などを明記します。

- 感謝の気持ちを忘れない: 援助してもらえたら、その感謝をきちんと伝え、約束通りに返済を実行することが、今後の良好な関係を維持するために不可欠です。

身内に頼ることに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、法的なトラブルに発展してさらに迷惑をかけるよりは、早い段階で相談する方が賢明な場合もあります。

③ 国や自治体の公的支援制度を調べる

誰にも頼ることができず、自力での支払いがどうしても不可能な場合は、国や地方自治体が設けている公的な支援制度の利用を検討しましょう。これらの制度は、経済的に困窮している人々が生活を立て直すためのセーフティネットとして存在します。

代表的な制度として「生活困窮者自立支援制度」があります。この制度は、失業や病気など、さまざまな理由で生活に困っている人を対象に、専門の支援員が相談に乗り、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成してくれるものです。

(参照:厚生労働省 生活困窮者自立支援制度)

この制度の中には、以下のような具体的な支援が含まれています。

- 住居確保給付金: 離職などにより住居を失うおそれがある場合に、原則3ヶ月(延長可)、家賃相当額を自治体から家主へ直接支給してくれる制度です。違約金そのものを支払う制度ではありませんが、当面の家賃負担がなくなることで、違約金の支払いに充てる資金を捻出できる可能性があります。

- 一時生活支援事業: 住まいを失った人に対して、一定期間、宿泊場所や衣食を提供してくれる事業です。

- 家計改善支援事業: 家計の状況を「見える化」し、根本的な課題を把握した上で、支援員が家計管理のサポートや公的融資制度のあっせんなどを行ってくれます。

これらの制度を利用するには、収入や資産に関する一定の要件を満たす必要がありますが、まずは相談してみることが重要です。相談窓口は、お住まいの市区町村の役所にある自立相談支援機関(福祉課など)や、社会福祉協議会になります。

どこに相談すればよいか分からない場合でも、役所の総合窓口で「生活に困っていて、違約金が払えない」と伝えれば、適切な部署につないでくれます。一人で抱え込まず、公的なセーフティネットを頼る勇気を持ちましょう。

賃貸の違約金に関するよくある質問

ここでは、賃貸の違約金に関して多くの人が抱きがちな疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。具体的なケースを想定することで、より実践的な知識を深めていきましょう。

契約更新後に途中解約しても違約金はかかる?

回答:契約内容によりますが、かかる可能性があります。まずは更新後の契約書を確認することが重要です。

一般的な2年契約の賃貸物件に住み続け、一度契約を更新した後に、次の契約期間の途中で解約する場合、違約金が発生するかどうかは、更新時の契約形態によって判断が分かれます。

- 合意更新の場合:

大家さんと借主が合意の上で、新たに「更新契約書」を取り交わす方法です。この場合、更新契約書に、当初の契約と同様の「短期解約違約金」の特約が引き継がれていれば、支払い義務が発生します。 多くのケースでは、最初の契約内容がそのままスライドして更新されるため、違約金条項も有効なままである可能性が高いです。更新時に渡される書類を必ず確認しましょう。 - 法定更新の場合:

更新契約書などを取り交わさず、当事者双方が特に何も意思表示をしないまま契約期間が満了し、借主がそのまま住み続けることで自動的に契約が更新されるケースです。この場合、更新後の契約は「期間の定めのない契約」となります。

期間の定めのない契約には、そもそも「契約期間」という概念がないため、短期解約違約金の特約は適用されない(効力を失う)と解釈されるのが一般的です。 したがって、法定更新後に解約する場合は、違約金を支払う必要はない可能性が高いと言えます。ただし、解約の申し入れは、民法の規定に基づき「3ヶ月前」までに行う必要がある点に注意が必要です。

結論として、契約更新後に途中解約を検討する際は、まず手元にある「更新契約書」や「覚書」といった書類を確認し、短期解約違約金に関する条項がどうなっているかをチェックすることが最も重要です。 不明な点があれば、管理会社に問い合わせて明確にしましょう。

フリーレント付き物件の違約金は通常より高い?

回答:はい、その傾向が非常に強いです。契約時に特約の内容を特に注意深く確認する必要があります。

「最初の1ヶ月家賃無料!」といった「フリーレント」は、借主にとって初期費用を抑えられる大変魅力的な条件です。しかし、この魅力的な条件には、貸主側の「短期間で退去されては困る」という強い意図が隠されています。

貸主は、フリーレント期間中の家賃収入を放棄しています。これは、長期的に住んでもらうことで回収できる「先行投資」です。そのため、もし借主が短期間で解約してしまうと、この投資が完全に赤字となってしまいます。

このリスクをヘッジするために、フリーレント付き物件の多くでは、短期解約に対する違約金が通常よりも高額に設定されているか、あるいは違約金が発生する期間が長く設定されています。

よくある特約の例

- 「契約開始から1年未満に解約した場合、違約金として賃料の2ヶ月分を支払うものとする。」

- 「契約開始から1年未満に解約した場合、違約金として賃料の1ヶ月分に加え、免除したフリーレント期間中の賃料相当額を支払うものとする。」

このように、実質的に家賃2ヶ月分以上の負担を求める特約が一般的です。これは、消費者契約法に照らしても、「フリーレントという特別な利益を借主が享受している」ことを考慮すると、貸主に生じる「平均的な損害」が通常よりも大きいと判断され、有効と認められる可能性が高いです。

フリーレント付き物件を検討する際は、目先の「お得感」だけでなく、契約書の違約金特約に必ず目を通し、「もし1年以内に退去することになったら、総額でいくら支払う必要があるのか」を正確に把握した上で、契約するかどうかを判断することが極めて重要です。

違約金の値下げ交渉はできる?

回答:可能性はゼロではありませんが、簡単ではありません。交渉するなら契約前が最も効果的です。

一度契約書にサインしてしまった後で、違約金の値下げ交渉を行うのは、かなりハードルが高いのが現実です。契約は双方の合意の証であり、貸主側には「合意した内容を守ってください」と主張する正当な権利があるからです。

しかし、交渉の余地が全くないわけではありません。

- 契約後の交渉:

退去時に交渉する場合、前述した「消費者契約法」を根拠にするのが唯一の有効な手段と言えるでしょう。請求された違約金が家賃の3〜4ヶ月分など、社会通念上あまりに高額である場合は、「平均的な損害額を著しく超えており、消費者契約法第9条に違反する可能性があるため、妥当な金額への減額をお願いします」と交渉することは可能です。

また、やむを得ない退去理由(病気や失業など)を誠実に説明し、同情的な理解を得ることで、貸主側が温情的に減額に応じてくれるケースも稀にあります。ただし、これはあくまで相手の善意に期待するものであり、権利として主張できるものではありません。 - 契約前の交渉:

違約金の条件について交渉するのであれば、最も効果的なのは「契約を結ぶ前」のタイミングです。 重要事項説明を受け、契約書の内容を確認している段階で、「転勤の可能性があり、1年未満で解約するかもしれないのですが、その際の違約金を家賃1ヶ月分から半月分にまけてもらうことはできませんか?」といった形で相談してみる価値はあります。

空室が長く続いている物件など、貸主が「多少条件を譲ってでも早く入居してほしい」と考えている状況であれば、交渉に応じてくれる可能性があります。ただし、人気物件などでは、交渉した時点ですぐに他の申込者に決まってしまうリスクもあるため、状況を見極める必要があります。

いずれにせよ、高圧的な態度で「値下げしろ」と要求するのは逆効果です。あくまで「ご相談」という形で、低姿勢かつ丁寧に交渉を進めることが、わずかな可能性を手繰り寄せる鍵となります。

まとめ:賃貸契約の際は「短期解約違約金」の特約を必ず確認しよう

今回は、賃貸契約の途中解約で発生する違約金について、その相場や注意点、トラブル対処法などを多角的に解説しました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 違約金の支払い義務は契約書の「短期解約違約金」特約で決まる。 記載がなければ支払う必要はない。

- 違約金の相場は「1年未満の解約で家賃1ヶ月分」が一般的。 ただし、フリーレント物件などではこれより高額になる傾向がある。

- 途中解約時には、違約金以外にも「退去月の家賃」「原状回復費用」「ハウスクリーニング代」などがかかるため、総額を把握しておくことが重要。

- 貸主都合の退去や、建物の重大な不具合といった正当な理由があれば、違約金は発生しない。

- 家賃の数ヶ月分といった法外に高額な違約金は、「消費者契約法」によって無効になる可能性がある。 泣き寝入りせず、消費生活センターなどに相談することが大切。

- 万が一支払いが困難な場合は、放置せず、まず大家さんや管理会社に分割払いの相談をすることが第一歩。

賃貸の途中解約と違約金をめぐるトラブルを避けるために、私たち借主ができる最も確実で効果的な対策は、ただ一つです。それは、「契約を結ぶ前に、契約書の内容を隅々まで読み込み、理解し、納得すること」に尽きます。

特に、「短期解約違約金」に関する特約は、将来の予期せぬ出費に直結する非常に重要な項目です。契約期間、違約金が発生する条件(期間)、そしてその金額を自分の目でしっかりと確認し、少しでも不明な点があれば、その場で担当者に質問して解消しましょう。

「よく読まずにサインしてしまった」という後悔が、後々の大きな金銭的負担や精神的ストレスに繋がります。この記事で得た知識を武器に、ご自身の権利を守り、安心して新しい生活へと踏み出してください。これから賃貸契約を結ぶ方も、現在解約を検討している方も、まずは手元の契約書を再確認することから始めてみましょう。