賃貸物件を探す上で、日当たりや駅からの距離、間取りと並んで非常に重要な要素となるのが「防音性」です。隣人の話し声やテレビの音、上の階の足音といった生活騒音は、一度気になり始めると大きなストレスとなり、快適な暮らしを脅かす原因になりかねません。騒音トラブルは、賃貸物件で最も多い近隣トラブルの一つであり、心身の健康にも影響を及ぼす深刻な問題です。

しかし、物件情報に「防音性良好」と書かれていても、その基準は曖昧で、実際に住んでみたら想像以上に音が響いて後悔した、というケースは後を絶ちません。防音性は目に見えない性能だからこそ、正しい知識を持って物件を見極めるスキルが求められます。

この記事では、賃貸物件の騒音問題に悩まないために、防音性の高い物件の探し方を構造の見分け方から内見時の具体的なチェックポイントまで、網羅的かつ専門的に解説します。音の種類といった基礎知識から、建物の構造による防音性の違い、間取りや窓の性能といった細部の見極め方、さらには入居後に自分でできる対策まで、段階を追って詳しく説明していきます。

この記事を最後まで読めば、あなたは不動産情報サイトの文字情報だけでは分からない「本当の防音性」を見抜く知識を身につけることができるでしょう。ポイントを押さえて、静かで快適な新生活を手に入れるための一歩を踏み出しましょう。

目次

賃貸物件で問題になる音の種類

防音性の高い物件を探すためには、まず「音」そのものの性質を理解することが不可欠です。賃貸物件で問題となる騒音は、その伝わり方によって大きく二つの種類に分けられます。それが「空気伝播音(くうきでんぱおん)」と「固体伝播音(こたいでんぱおん)」です。この二つの音の性質と伝わり方の違いを知ることが、効果的な物件選びと対策の第一歩となります。なぜなら、防ぎやすい音と防ぎにくい音があり、それぞれに適した建物の構造や対策が異なるからです。

空気の振動で伝わる音(空気伝播音)

空気伝播音とは、その名の通り、音源から発せられた音が空気の振動として伝わっていく音を指します。私たちの耳に普段聞こえている音のほとんどが、この空気伝播音です。

例えば、以下のような音が代表的な空気伝播音です。

- 人の話し声、笑い声、赤ちゃんの泣き声

- テレビやステレオの音

- 楽器の演奏音(ピアノ、ギターなど)

- ペットの鳴き声(犬や猫など)

- 電話の着信音やアラーム音

これらの音は、発生源から周囲の空気を震わせ、その振動が波のように広がって壁や窓に到達します。そして、壁や窓自体を振動させ、その振動が反対側の空気に伝わることで、隣の部屋や屋外に音が聞こえるという仕組みです。

空気伝播音を防ぐための基本的な考え方は「遮音」と「吸音」です。

「遮音」とは、音を跳ね返して透過させないようにすることです。これは、重くて密度の高い材料で隙間なく壁や窓を作ることによって実現されます。コンクリート壁のように質量が大きい壁は、空気の振動を跳ね返す力が強く、音を透過させにくいため、高い遮音性能を発揮します。

一方で「吸音」とは、音のエネルギーを熱エネルギーなどに変換して吸収し、音を小さくすることです。グラスウールやウレタンフォームのような多孔質の材料は、内部で音が乱反射を繰り返すうちにエネルギーを失うため、吸音効果があります。

賃貸物件において、空気伝播音の主な侵入・漏洩経路となるのは、壁、窓、ドア、そして換気口などです。特に、壁に比べて薄くて軽い窓ガラスや、隙間ができやすいドア、壁に直接開けられた換気口は、防音上の弱点になりやすい箇所です。そのため、空気伝播音を効果的に防ぐには、壁の構造や厚みだけでなく、窓が二重サッシになっているか、ドアの気密性が高いか、といった点も重要になります。

よくある質問として、「どのくらいの音量から空気伝播音は問題になるのか?」というものがあります。これは個人差が大きいですが、一般的に、昼間は40デシベル、夜間は30デシベルを超えると「うるさい」と感じる人が増えると言われています。40デシベルは図書館の中や静かな住宅街の昼間、30デシベルは深夜の郊外やささやき声に相当します。隣の部屋の話し声が内容まで聞き取れるような状態は、明らかに防音性が低いと言えるでしょう。

建物の構造を伝わる音(固体伝播音)

固体伝播音とは、床や壁、柱、梁といった建物の構造体(固体)が直接振動し、その振動が伝わっていく音のことです。空気伝播音と比べて、より直接的で対策が難しいのが特徴です。

固体伝播音の代表的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 上の階の住人の足音(特に子供が走り回る音)

- 物を床に落とした時の「ドン」「ゴトッ」という音

- ドアや引き戸を勢いよく閉める音

- 椅子を引く音や家具を動かす音

- 洗濯機や掃除機、冷蔵庫などの家電製品の振動音

- トイレの給排水音や浴室からの水の音

これらの衝撃や振動は、発生源から直接、床スラブ(床のコンクリート板)や壁、柱に伝わります。そして、その振動が建物の躯体全体に広がり、別の部屋の壁や天井を振動させて、そこから空気中に音として放射されます。太鼓を叩くと反対側の皮も振動するのと同じ原理です。

この固体伝播音は、さらに「軽量衝撃音」と「重量衝撃音」の二つに分けられます。

- 軽量衝撃音(L値): スプーンを落としたり、スリッパで歩いたりするような、比較的軽くて硬いものが床に落ちた時に発生する「コツン」「カタン」といった高音域の音です。床にカーペットを敷いたり、防音マットを使ったりすることで、ある程度の対策が可能です。

- 重量衝撃音(H値): 子供が飛び跳ねたり、重い物を落としたりした時に発生する「ドシン」「ズン」といった低音域の鈍い音です。この音はエネルギーが大きく、建物の躯体深くまで振動を伝えるため、入居後の対策が非常に困難です。重量衝撃音を防ぐには、床スラブの厚さや梁の構造など、建物の基本的な構造性能が最も重要になります。

固体伝播音、特に重量衝撃音は、空気伝播音よりも厄介な問題です。なぜなら、コンクリートのような重い材料は空気伝播音の遮断には有効ですが、一度振動が伝わってしまうと、その振動を遠くまで減衰させずに伝えてしまう性質があるからです。そのため、「RC造(鉄筋コンクリート造)だから安心」と安易に考えていると、上の階の足音に悩まされるという事態に陥ることがあります。

固体伝播音への対策は、発生源で振動を抑えることが基本となります。しかし、他人の生活に介入することはできないため、物件選びの段階で、そもそも固体伝播音が伝わりにくい構造の物件を選ぶことが唯一かつ最善の対策と言えます。具体的には、床スラブが厚いか、二重床・二重天井構造になっているか、といった点がポイントになります。

このように、音には空気を通じて伝わる「空気伝播音」と、建物を震わせて伝わる「固体伝播音」があります。話し声やテレビの音は空気伝播音、足音や物音は固体伝播音と覚えておきましょう。この二つの音の性質を理解することで、物件情報を見た時や内見時に、どこを重点的にチェックすれば良いかが明確になります。次の章では、これらの音に対してどのような建物の構造が有効なのかを詳しく見ていきましょう。

防音性が高い建物の構造4選

賃貸物件の防音性を左右する最も重要な要素は、間違いなく「建物の構造」です。構造によって使われる材料や建て方が根本的に異なるため、音の伝わり方も大きく変わります。騒音トラブルを避けたいのであれば、物件探しの第一段階として、必ず建物の構造をチェックしましょう。

ここでは、賃貸物件で主に見られる4つの主要な構造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造)を取り上げ、それぞれの防音性能や特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 構造の種類 | 略称 | 防音性 | 家賃相場 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | SRC造 | 非常に高い | 高い | 鉄骨の周りに鉄筋を組みコンクリートを流し込んだ最も頑丈な構造。耐震性・耐火性も最高レベル。主に大規模な高層マンションで採用。 |

| 鉄筋コンクリート造 | RC造 | 高い | やや高い | 鉄筋の型枠にコンクリートを流し込んだ構造。密度が高く重いため遮音性に優れる。中高層マンションに多い。 |

| 鉄骨造 | S造 | 普通~低い | 普通 | 骨組みに鉄骨を使用。重量鉄骨と軽量鉄骨があり、防音性は壁の材質に大きく依存する。アパートや中層マンションで見られる。 |

| 木造 | W造 | 低い | 安い | 柱や梁に木材を使用。通気性は良いが、音や振動が伝わりやすい。アパートや戸建てに多い。 |

① 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete)、通称SRC造は、その名の通り、鉄骨(S)と鉄筋コンクリート(RC)を組み合わせた構造です。まずH形鋼などの鉄骨で骨組みを作り、その周りに鉄筋を配置して、コンクリートを打ち込んで一体化させます。鉄骨の「しなやかさ」と鉄筋コンクリートの「剛性」を兼ね備えた、現行の建築構造の中で最も強度と耐久性に優れた構造と言えます。

防音性の観点からは、SRC造は最高レベルの性能を誇ります。その理由は、質量の大きいコンクリートが空気伝播音(話し声やテレビの音)を強力に遮断し、さらに中心にある鉄骨が建物の粘りを高め、重量衝撃音(足音や物音)のような固体伝播音の振動を抑制する効果があるためです。空気伝播音と固体伝播音の両方に対して高い防御力を持っているのがSRC造の最大の強みです。

この構造は、非常に高い強度を持つため、主に10階建て以上のタワーマンションや大規模な高層ビルに採用されます。したがって、SRC造の物件に住むということは、必然的にセキュリティや共用設備が充実した、グレードの高いマンションを選ぶことにも繋がります。耐震性や耐火性も極めて高いため、安全性という面でも大きな安心感が得られます。

しかし、その優れた性能には相応のコストが伴います。SRC造は工法が複雑で工期も長くなるため、建築コストが非常に高くなります。その結果、分譲価格や家賃も他の構造に比べて最も高額になる傾向があります。また、主に都心部のタワーマンションなどに限られるため、物件数が少なく、希望のエリアや間取りで見つけるのは難しいかもしれません。

物件情報サイトでは、「構造」の欄に「鉄骨鉄筋コンクリート造」または「SRC造」と明記されています。防音性を最優先し、かつ予算に余裕がある方にとっては、SRC造は最も理想的な選択肢と言えるでしょう。ただし、SRC造だからといって100%音がしないわけではありません。隣戸との壁の厚さや窓の性能など、個別の条件も確認することが大切です。

② 鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)、通称RC造は、賃貸マンションで最も一般的に見られる頑丈な構造の一つです。鉄筋を組んで作った型枠の中に、コンクリートを流し込んで固め、柱、梁、床、壁などを一体化させて建物を構築します。コンクリートは圧縮力に強いものの引張力に弱いという弱点がありますが、引張力に強い鉄筋と組み合わせることで、互いの長所を活かし、非常に高い強度と耐久性を実現しています。

防音性において、RC造はSRC造に次いで高い性能を持ちます。その最大の理由は、壁や床が密度の高いコンクリートでできているためです。コンクリートの「質量」が音を遮る壁となり、特に人の話し声やテレビの音といった空気伝播音に対して優れた遮音効果を発揮します。建築基準法では、共同住宅の戸境壁(隣の住戸との間の壁)の遮音性能について基準が定められており、RC造の多くはこの基準をクリアしています。

RC造はSRC造に比べて建築コストが抑えられ、中層から高層までの幅広いマンションで採用されているため、物件数が豊富で探しやいのがメリットです。家賃もSRC造よりは手頃でありながら、高い防音性、耐震性、耐火性、気密性を備えており、性能とコストのバランスが取れた構造として人気があります。

しかし、RC造の物件を選ぶ際には注意すべき点もあります。それは、同じRC造でも、壁の厚さや施工方法によって防音性能に大きな差が出ることです。一般的に、戸境壁のコンクリート厚が180mm以上あれば、隣の生活音はかなり聞こえにくくなると言われています。しかし、物件によっては150mm程度の場合もあり、その場合は話し声がかすかに聞こえる可能性があります。

また、RC造は空気伝播音には強い一方で、固体伝播音(足音など)は意外と伝わりやすいという側面も持っています。コンクリートは硬く振動を伝えやすいため、上の階で発生した衝撃音が床スラブを通じて下の階に響くことがあります。これを軽減するため、「二重床・二重天井」という構造が採用されている物件もありますが、全てのRC造物件がそうなっているわけではありません。

結論として、静かな生活を求めるなら、RC造は非常に有力な選択肢です。ただし、「RC造だから大丈夫」と油断せず、後述する壁の厚さや床の構造、間取りなどを併せて確認することが、失敗しない物件選びの鍵となります。

③ 鉄骨造(S造)

鉄骨造(Steel)、通称S造は、建物の骨組み(柱や梁)に鉄骨を用いた構造です。使用される鉄骨の厚みによって、主に「重量鉄骨造」と「軽量鉄骨造」の二種類に分けられます。

- 重量鉄骨造: 厚さ6mm以上の分厚い鉄骨を使用します。頑丈なため、柱や梁の間隔を広く取ることができ、比較的大きな空間や自由な間取りを実現しやすいのが特徴です。3階建て以上のマンションや店舗などでよく採用されます。

- 軽量鉄骨造: 厚さ6mm未満の薄い鉄骨を使用します。部材が規格化されており、工場で大量生産されるため、工期が短く建築コストも安いのが特徴です。大手ハウスメーカー製のアパートや2階建ての住宅に多く見られます。

防音性の観点から見ると、鉄骨造は「木造よりは優れているが、RC造には劣る」というのが一般的な評価です。特に注意が必要なのは、骨組みは鉄骨でも、壁の材料にはコンクリートではなく、石膏ボードやALC(軽量気泡コンクリート)パネルが使われることが多い点です。これらの壁材はRC造のコンクリート壁に比べて軽く、密度も低いため、空気伝播音に対する遮音性能は一段階落ちます。

さらに、鉄骨自体が振動を伝えやすいという性質も持っています。そのため、足音やドアの開閉音といった固体伝播音は、RC造よりも響きやすい傾向があります。壁の内部が空洞になっている「太鼓現象」により、音が反響して増幅されることもあります。

重量鉄骨造と軽量鉄骨造を比較すると、一般的には部材が厚くしっかりしている重量鉄骨造の方が防音性は高いとされています。しかし、最終的な防音性は壁や床にどのような遮音材・吸音材が使われているかという「施工の質」に大きく左右されます。軽量鉄骨造の中には、防音性が木造とほとんど変わらない物件も少なくないため、特に注意が必要です。不動産情報に単に「鉄骨造」としか書かれていない場合は、軽量鉄骨造である可能性も念頭に置いておきましょう。

鉄骨造のメリットは、RC造よりも家賃が手頃で、デザイン性の高い物件が見つかりやすい点です。しかし、防音性を重視する人にとっては、当たり外れの大きい構造とも言えます。鉄骨造を選ぶ場合は、内見時に壁を叩いて音の響きを確かめるなど、より慎重な確認が求められます。

④ 木造

木造(Wood)、通称W造は、その名の通り、建物の主要な構造部分(柱、梁、土台など)に木材を使用した構造です。日本の気候風土に適しているとされ、古くから戸建て住宅やアパートで広く採用されてきました。

防音性に関しては、残念ながら木造は4つの構造の中で最も低いと言わざるを得ません。その理由は、木材がコンクリートや鉄骨に比べて軽く、振動しやすいためです。空気伝播音も固体伝播音も、どちらも伝わりやすいという弱点があります。

隣の部屋の話し声やテレビの音が聞こえたり、上の階の足音や生活音が響いたりと、騒音に関するトラブルが最も発生しやすい構造です。特に、夜間、静かな環境では、隣人のくしゃみやスマートフォンのバイブレーション音まで聞こえてくることも珍しくありません。音に敏感な人や、静かな環境で集中したい人、在宅ワークをする人などにとっては、木造物件は避けた方が賢明な選択と言えるでしょう。

しかし、木造物件にもメリットはあります。まず、建築コストが安いため、家賃が最も手頃な価格帯に設定されていることが多いです。同じ立地や広さの物件であれば、RC造や鉄骨造に比べて大幅に家賃を抑えることができます。また、木材は調湿性に優れているため、室内の湿度を快適に保ちやすく、通気性が良いという利点もあります。

近年では、建築技術の進歩により、木造でも防音性を高める工夫がされた物件も登場しています。例えば、壁の内部に高性能な断熱材や遮音シートを入れたり、床に防振材を使用したりすることで、従来の木造アパートのイメージを覆すような高い遮音性を実現している物件もあります。

とはいえ、全体的に見れば、木造物件の防音性は他の構造に比べて劣るのが実情です。家賃の安さは大きな魅力ですが、その分、騒音のリスクを許容できるかどうかを自分自身のライフスタイルと照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

まとめとして、防音性を最優先するならSRC造かRC造、コストと性能のバランスを取りたい場合はRC造、家賃を抑えたいが最低限の防音性は欲しいなら慎重に選んだ鉄骨造、そして騒音リスクを許容できるなら木造、という序列で考えると良いでしょう。

建物の構造以外で防音性を見分けるポイント

建物の構造が防音性の土台であることは間違いありませんが、それだけで全てが決まるわけではありません。「RC造だから安心」と油断していると、思わぬ騒音に悩まされることがあります。同じ構造でも、壁の厚さや工法、部屋の間取り、窓の性能といった細部の仕様によって、実際の防音性は大きく変わってきます。

ここでは、建物の構造という大きな枠組みに加えて、より高い防音性を備えた物件を見分けるための、3つの重要なチェックポイントを詳しく解説します。これらのポイントを理解することで、物件情報の見方や内見時の視点がより鋭くなります。

壁の構造と厚さ

隣の部屋との境界となる「戸境壁(こざかいかべ)」の性能は、空気伝播音(話し声やテレビの音)を防ぐ上で極めて重要です。この戸境壁の性能は、主に「厚さ」と「工法」によって決まります。

壁の厚さは18cm以上が目安

RC造(鉄筋コンクリート造)の物件において、防音性を判断する一つの重要な指標が、戸境壁のコンクリートの厚さです。一般的に、コンクリート壁の厚さが15cm(150mm)だと隣の部屋のテレビの音や話し声がかすかに聞こえる可能性があり、18cm(180mm)以上あると、日常生活で発生するほとんどの音は気にならないレベルまで遮音されると言われています。20cm(200mm)を超えると、かなり高い防音性が期待できます。

この壁の厚さは、物件情報サイトやチラシには通常記載されていません。そのため、内見時や問い合わせの際に、不動産会社の担当者に「防音性を重視しているのですが、お隣との戸境壁のコンクリート厚は何センチありますか?」と具体的に質問することが非常に有効です。もし担当者が即答できない場合でも、管理会社に問い合わせてくれたり、設計図書(竣工図書)で確認してくれたりすることがあります。この質問に対して誠実に対応してくれるかどうかは、その不動産会社の信頼性を測る一つの指標にもなります。

ただし、この「18cm」という目安は、あくまでコンクリートが詰まった壁の場合です。鉄骨造でよく使われる石膏ボードやALCパネルの場合は、単純な厚さだけでは防音性を判断できないため注意が必要です。

湿式と乾式では湿式が有利

RC造の壁には、コンクリートに直接壁紙(クロス)を貼る「湿式工法」と、コンクリート壁との間に空間を設けて石膏ボードを貼り、その上に壁紙を貼る「乾式工法」の二種類があります。防音性の観点からは、壁に空間がなく密実な「湿式工法」の方が有利です。

- 湿式工法: コンクリートの躯体に直接、下地処理をしてクロスを貼るシンプルな工法です。壁全体がコンクリートの塊なので、質量が大きく、音をしっかりと遮断します。

- 乾式工法: コンクリート壁から少し離して軽量鉄骨で下地を組み、そこに石膏ボードを張る工法です。コンクリート壁と石膏ボードの間に「空気層」ができます。この空気層が太鼓の内部のように働き、音が中で反響してかえって聞こえやすくなる「太鼓現象」が起きることがあります。

せっかくのRC造でも、戸境壁が乾式工法だと、期待したほどの防音性が得られない可能性があります。この工法の違いは、内見時に壁を軽く叩いてみることで、ある程度推測できます。「ゴンゴン」と低く詰まった音がすれば湿式工法、「コンコン」と軽く響く音がすれば乾式工法の可能性が高いです。

防音性の高い間取り

建物の構造や壁の性能が同じでも、部屋の配置、つまり「間取り」によって音の問題は大きく軽減できます。自分の部屋と隣の部屋がどのように接しているかを確認することは、非常に重要なポイントです。

隣の部屋との間に収納がある

最も理想的な間取りの一つが、自分の部屋の居室(リビングや寝室)と、隣の部屋の居室が直接接していない配置です。具体的には、戸境壁を挟んで、自分の部屋のクローゼットや押し入れと、隣の部屋のクローゼットや押し入れが向かい合っているような間取りです。

この場合、収納スペースが音の緩衝地帯(バッファゾーン)の役割を果たします。壁一枚を隔てるのに比べ、壁+収納スペース+壁という多層構造になるため、空気伝播音が大幅に減衰します。自分の生活音も隣に伝わりにくくなりますし、隣からの音も聞こえにくくなるため、お互いにとって快適な環境が生まれます。

物件の間取り図を見るときは、自分の部屋だけでなく、隣の部屋がどのような間取りになっているかを意識して見てみましょう。リビングの隣が隣戸のリビングである間取りよりも、リビングの隣が隣戸の浴室や収納である方が、音の問題は起きにくいと言えます。

角部屋や最上階を選ぶ

騒音のリスクを物理的に減らす最もシンプルで効果的な方法が、「角部屋」や「最上階」を選ぶことです。

- 角部屋: 通常の部屋(中部屋)は左右両隣に住戸が接していますが、角部屋は片側しか接していません。これにより、騒音源となる隣人が単純に半分になります。隣人トラブルのリスクが大幅に減少するのは、精神衛生上、非常に大きなメリットです。ただし、中部屋に比べて窓が多くなるため、外の道路や隣の建物の音が入りやすくなる可能性はあります。窓の性能も併せてチェックしましょう。

- 最上階: 賃貸物件の騒音で最も多い苦情は、上の階からの足音や物音(固体伝播音)です。最上階を選べば、この「上からの騒音」に悩まされる心配が一切なくなります。これは、音に敏感な人にとっては何物にも代えがたいメリットです。下の階への足音には配慮が必要ですが、少なくとも一方からの騒音リスクを完全に排除できます。

もちろん、角部屋や最上階は人気が高く、希少価値があるため、同じマンションの中部屋に比べて家賃が数千円から一万円程度、高く設定されていることがほとんどです。また、最上階は夏場に屋根からの熱で暑くなりやすかったり、角部屋は外気の影響を受けやすく冬場に寒くなりやすかったりというデメリットもあります。これらのメリット・デメリットと家賃のバランスを考慮して検討しましょう。

窓の性能

どんなに壁の防音性が高くても、窓が「音の弱点」となっては意味がありません。壁に比べて薄くて軽いガラスでできている窓は、最も音が出入りしやすい場所の一つです。特に、交通量の多い道路や線路、学校や公園に面している物件では、窓の防音性能が居住の快適性を大きく左右します。

二重サッシやペアガラスか確認する

窓の防音性を高めるための代表的な仕様が、「二重サッシ」と「ペアガラス」です。

- 二重サッシ(二重窓、インナーサッシ): 既存の窓の内側にもう一つ窓を設置し、窓が二重になっている構造です。外側の窓と内側の窓の間に生まれる広い空気層が、非常に高い防音効果を発揮します。外の騒音が劇的に軽減されるため、防音対策としては最も効果的な方法の一つです。断熱性や結露防止効果も非常に高くなります。

- ペアガラス(複層ガラス): 2枚のガラスの間に乾燥した空気やアルゴンガスなどを封じ込めたガラスのことです。主な目的は断熱性能の向上ですが、一枚のガラス(単板ガラス)に比べて遮音性も向上します。ただし、防音効果という点では、二重サッシの方が圧倒的に優れています。ペアガラスは全ての音域に万能ではなく、特に交通騒音のような低い音は透過しやすい傾向があります。

- 防音ガラス(合わせガラス): 2枚のガラスの間に、特殊な防音中間膜を挟み込んだガラスです。ガラスの振動をこの中間膜が吸収することで、音を熱エネルギーに変えて遮音します。特定の周波数帯の音を効果的にカットできるのが特徴で、特に人間の耳に聞こえやすい音域で高い性能を発揮します。

内見の際には、必ず窓を開閉してみて、サッシの構造を確認しましょう。窓が二重になっていれば二重サッシです。ガラスの隅に貼られたシールや刻印を見れば、ペアガラスかどうかが分かる場合もあります。これらの防音仕様が採用されている物件は、音環境への配慮が高い物件である可能性が高いと言えます。

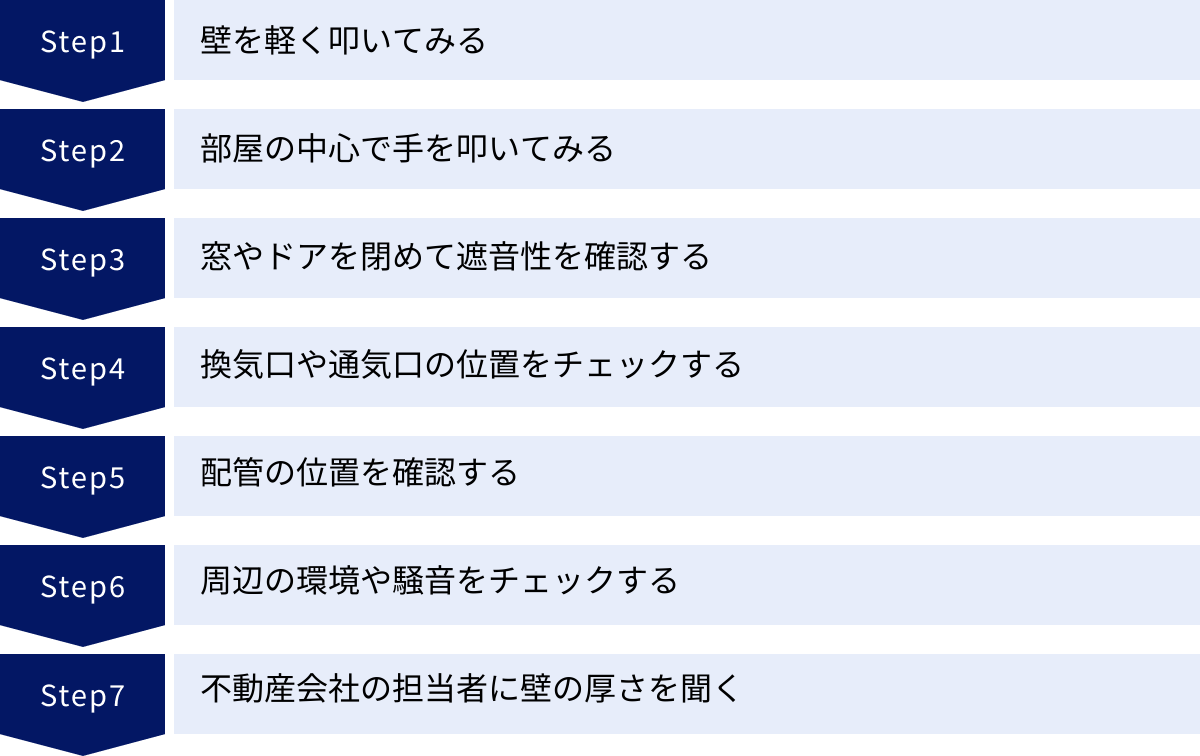

内見で防音性を確認する7つのチェックポイント

物件情報や間取り図から得られる情報は、あくまで机上の空論です。実際の防音性能は、現地で五感を使って確認する「内見」が最も重要になります。内見は、これまでのリサーチの答え合わせをする場であり、契約前の最後の砦です。

ここでは、内見時に防音性を効果的にチェックするための、具体的で実践的な7つのポイントを紹介します。これらのチェックを忘れずに行うことで、入居後の「こんなはずではなかった」という後悔を未然に防ぐことができます。

① 壁を軽く叩いてみる

これは、隣の住戸との間の壁(戸境壁)の構造を推測するための、最も簡単で基本的なチェック方法です。壁を傷つけないように、指の関節などで軽くコンコンと叩いて、その音の響き方を確認します。

- 「ゴンゴン」「ゴツゴツ」という硬く詰まった低い音: 壁の向こう側がコンクリートである可能性が高いです。RC造の湿式工法の特徴的な音であり、高い防音性が期待できます。音がほとんど響かず、自分の手が痛く感じるようなら、それは密度が高い証拠です。

- 「コンコン」「ポコポコ」という軽く響く高い音: 壁の内部に空洞がある可能性が高いです。これは、石膏ボードが使われている壁の特徴です。木造や鉄骨造の壁、あるいはRC造でも乾式工法の場合にこのような音がします。音が響きやすい構造であるため、防音性はあまり期待しない方が良いでしょう。

このチェックは、必ず「隣の部屋と接している壁」で行うことが重要です。自分の部屋の中の間仕切り壁や、外気に面した壁は構造が違うことが多いため、参考になりません。複数の箇所を叩いてみて、壁全体の構造を把握するよう心がけましょう。

② 部屋の中心で手を叩いてみる

次に、部屋の気密性や音の反響具合をチェックします。家具が何もない空の部屋は音が響きやすい状態ですが、その響き方にも違いがあります。

部屋の中心あたりに立ち、周囲に響かせるように「パンッ!」と一度、手を強く叩いてみてください。そして、その後の音の響き方(残響)に耳を澄ませます。

- 音がすぐに消える、またはあまり響かない: これは二つの可能性が考えられます。一つは、壁や天井、床がある程度、音を吸収する性質を持っている(吸音性が高い)という良いケース。もう一つは、単に窓やドアの隙間から音が外に漏れている、つまり気密性が低いために響かないという悪いケースです。このチェックだけでは判断が難しいため、③の窓やドアのチェックと併せて評価する必要があります。

- 「ワーン」「カーン」と音が長く響き続ける(エコーがかかる): これは、壁や天井が硬く、音をよく反射する性質を持っている証拠です。コンクリート打ちっぱなしのデザイナーズマンションなどでよく見られます。このような部屋は、自分の立てる生活音(テレビの音や話し声)も同様に響きやすいため、音が隣の部屋に伝わりやすい可能性があります。入居後に家具を置くことで響きは抑えられますが、音が響きやすい部屋であるという特性は理解しておく必要があります。

③ 窓やドアを閉めて遮音性を確認する

壁の防音性が高くても、開口部である窓やドアの性能が低ければ意味がありません。外からの騒音がどれだけ遮断されるかを体感する、非常に重要なチェックです。

まず、ベランダに通じる窓や部屋の窓を全開にして、外の音(車の走行音、人の話し声、電車の音など)を意識して聞きます。次に、その窓をピタッと完全に閉めます。この時、外の音がどれくらい小さくなったかを比較します。

明らかに音が静かになり、遠くで鳴っているように聞こえるのであれば、その窓のサッシの気密性やガラスの遮音性は高いと判断できます。逆に、窓を閉めても外の音があまり変わらない、あるいは隙間風の音が聞こえるような場合は、防音性能が低い窓である可能性が高いです。二重サッシであれば、その効果は劇的に感じられるはずです。

同様に、玄関のドアでも同じチェックを行います。共用廊下の人の足音や話し声が、ドアを閉めることでどれだけ聞こえなくなるかを確認しましょう。ドアの下に隙間がないか、郵便受けからの音漏れはないかもチェックポイントです。

④ 換気口や通気口の位置をチェックする

換気口や給気口は、壁に直接開けられた「穴」であり、防音上の大きな弱点(アキレス腱)になりがちです。見落としやすいポイントなので、必ず位置と仕様を確認しましょう。

24時間換気システムの給気口や、エアコンの配管を通すためのスリーブ穴などが、壁のどこに設置されているかを見て回ります。特に、隣の部屋のベランダや窓に近い位置に換気口があると、そこから隣人の話し声やタバコの煙が入ってくる原因になります。

また、換気口のカバー(フード)が防音仕様になっているかも確認しましょう。防音フードは、内部が迷路のような構造になっていたり、吸音材が取り付けられていたりして、空気は通しつつ音を減衰させる仕組みになっています。ただのプラスチックのカバーがついているだけの場合は、そこが音の通り道になることを覚悟しておく必要があります。

⑤ 配管の位置を確認する

固体伝播音の中でも、特に深夜に気になるのが「水の音」です。上の階の住人が使ったトイレの排水音や、浴室のシャワーの音が、配管を通じて下の階に響いてくることがあります。

これを避けるためには、給排水管が収められている「パイプスペース(PS)」の位置を確認することが重要です。パイプスペースは間取り図に「PS」と表記されています。このPSが、自分が主に過ごすリビングや、就寝する寝室の壁に隣接している間取りは避けるのが賢明です。

内見時には、壁の一部が不自然にでっぱっている場所があれば、そこがパイプスペースである可能性があります。壁を軽く叩いてみて、中が空洞のような音がすれば、その可能性は高いでしょう。特にベッドを置こうと考えている場所のすぐ隣にパイプスペースがある物件は、慎重に検討する必要があります。

⑥ 周辺の環境や騒音をチェックする

物件内部の防音性だけでなく、そもそも物件の周りにどのような騒音源があるかを確認することも不可欠です。どんなに防音性の高い物件でも、すぐ隣が線路や幹線道路では、ある程度の音は避けられません。

内見は一度きりで済ませず、可能であれば時間帯や曜日を変えて複数回訪れることを強くおすすめします。例えば、平日の昼間は静かでも、夜になると近くの居酒屋が賑やかになったり、週末になると前の公園で遊ぶ子供の声が響いたりすることがあります。

- チェックすべき主な騒音源:

- 交通: 幹線道路、高速道路、線路、バス通り、交差点

- 公共施設: 学校、保育園、公園(日中の子供の声やチャイム)

- 商業施設: 繁華街、飲食店、コンビニ、スーパー(深夜の人の出入りや搬入作業音)

- その他: 病院(救急車のサイレン)、工場(作業音)、消防署

内見の前後には、必ず物件の周辺を自分の足で歩いて回り、地図だけでは分からない環境を肌で感じることが大切です。この一手間が、入居後の快適な生活に繋がります。

⑦ 不動産会社の担当者に壁の厚さを聞く

最後に、自分でのチェックには限界があるため、プロである不動産会社の担当者に直接、専門的な情報を確認しましょう。これは、あなたの本気度を示すことにも繋がり、より有益な情報を引き出せる可能性があります。

内見の際に、以下のように具体的に質問してみましょう。

- 「防音性をとても重視しています。隣のお部屋との間の壁(戸境壁)は、コンクリートですか?石膏ボードですか?」

- 「もしコンクリートでしたら、壁の厚さは何ミリ(何センチ)あるか分かりますか?」

- 「このマンションの床は、二重床構造になっていますか?」

これらの質問に明確に答えられる担当者は信頼できますし、もし分からなくても「確認して後日ご連絡します」と誠実に対応してくれるなら、良い担当者と言えるでしょう。最も確実なのは「設計図書(竣工図書)を見せてもらえませんか?」とお願いしてみることです。ここには壁の厚さや構造が正確に記載されています。全ての物件で可能なわけではありませんが、聞いてみる価値は十分にあります。

これらの7つのチェックポイントを駆使して、多角的に物件を評価することで、防音性に関する失敗のリスクを大幅に減らすことができるでしょう。

入居後に自分でできる防音対策

慎重に物件を選んだとしても、予算や立地の都合で、防音性に多少の妥協が必要になることもあるでしょう。また、どんなに防音性の高い物件に住んでいても、共同住宅である以上、お互いの生活音に100%配慮し続けることは難しいものです。

しかし、諦める必要はありません。入居後に自分自身で工夫を凝らすことで、部屋の防音性を高め、より快適な住環境を作り出すことは可能です。ここでは、「自分が加害者にならないための対策」と「外部からの音を軽減する対策」の両面から、手軽に始められる防音・吸音対策を紹介します。

家具の配置を工夫する

家具の配置は、コストをかけずにできる最も効果的な防音対策の一つです。基本的な考え方は、「音源を問題の壁から遠ざける」「問題の壁際に質量の大きい家具を置く」の二つです。

- 音源の位置を考える: テレビ、オーディオスピーカー、ピアノといった音を発する機器は、隣の住戸と接する「戸境壁」の前に置くのは避けましょう。壁に直接音が伝わり、隣に漏れやすくなります。部屋の内部に向かって音が広がるように、部屋の中央寄りに配置するか、外気に面した壁際に置くのが基本です。

- 防音壁として家具を活用する: 隣の部屋からの音が気になる壁や、自分の生活音を漏らしたくない壁の前に、背が高く、中身が詰まった家具を置くことで、簡易的な防音・吸音壁を作ることができます。

- 本棚: ぎっしりと本が詰まった本棚は、非常に効果的な防音壁になります。本の紙が音を吸収し、本棚全体の質量が音を遮断します。戸境壁の全面を覆うように大きな本棚を設置するのが理想的です。

- 洋服ダンス・クローゼット:中に衣類がたくさん詰まっていると、衣類が優れた吸音材として機能します。音が内部で吸収され、反対側へ透過しにくくなります。

- 食器棚や背の高いソファ: これらの家具も、壁との間に置くことで一定の遮音効果が期待できます。

家具を壁際に置く際は、壁にぴったりとくっつけるのではなく、数センチの隙間を空けて設置すると、空気層ができてさらに防音効果が高まる場合があります。この簡単な工夫だけで、体感できるレベルで音の問題が改善されることも少なくありません。

防音・吸音グッズを活用する

より積極的に防音対策を行いたい場合は、市販の防音・吸音グッズを活用するのがおすすめです。近年では、賃貸物件でも使いやすい、デザイン性の高い製品が数多く販売されています。

防音カーテン・遮音シート

- 防音カーテン: 窓からの音漏れや騒音の侵入に悩んでいる場合に、最も手軽で効果的な対策が防音カーテンの導入です。特殊なコーティングが施されていたり、何層にも生地が重ねられていたりすることで、通常のカーテンよりも厚く重く作られています。これにより、音を遮断・吸収します。窓を覆う面積が大きいほど効果が高まるため、床に付くくらいの長めの丈で、窓枠全体を覆う幅の広いサイズを選ぶのがポイントです。遮光や断熱効果を兼ね備えた製品も多く、冷暖房効率のアップも期待できます。

- 遮音シート・吸音パネル: 壁からの音漏れが気になる場合、より本格的な対策として遮音シートや吸音パネルがあります。

- 遮音シート: ゴムやアスファルト系素材でできた薄いシートで、壁に伝わった音の振動を抑制し、透過する音を減らす効果があります。壁紙の下に施工するのが最も効果的ですが、賃貸では難しいため、壁に直接貼れるタイプや、上から有孔ボードなどで覆う使い方をします。

- 吸音パネル: フェルトやグラスウールなどで作られたパネルで、室内の音の反響を抑える(吸音する)効果があります。テレビの裏やスピーカーの周り、音の反響が気になる壁などに貼ることで、クリアな音響環境を作ると同時に、隣への音漏れも軽減できます。最近では、デザイン性の高いアートパネルのような製品も多く、インテリアの一部として楽しめます。賃貸で使う場合は、壁を傷つけない「貼って剥がせる」タイプのテープやピンで固定しましょう。

防音マット・カーペット

下の階への足音や物音(軽量衝撃音)が気になる場合、または階下からの騒音を少しでも和らげたい場合に有効なのが、床に敷く防音マットやカーペットです。

- 防音マット・タイルカーペット: 裏面に特殊なゴムやフェルト層が施されており、衝撃吸収性に優れています。特に、子供が走り回る音や、フィットネス器具を使う際の振動などを効果的に軽減します。汚れた部分だけ交換できるタイルカーペットは、メンテナンス性も高く人気です。

- コルクマット: コルクは内部に無数の気泡を持つ自然素材で、優れた吸音性と衝撃吸収性を備えています。断熱性や弾力性にも富み、冬は暖かく、万が一転倒しても安全性が高いというメリットがあります。

- 防音下地シート: 既存のカーペットやラグの下に敷くことで、防音性能をプラスできるシートです。薄手のものでも効果があり、手軽に導入できるのが魅力です。

これらの製品を選ぶ際には、遮音性能を示す「ΔL等級(デルタエルとうきゅう)」という指標が参考になります。この数値が大きいほど、床衝撃音を低減する効果が高いことを示します。

足音などの生活音に配慮する

最後に、最も基本的かつ重要なのが、自分自身の生活音に日頃から配慮する心構えです。騒音問題は「お互い様」であり、自分が被害者になる可能性もあれば、無意識のうちに加害者になっている可能性もあります。

- 歩き方: フローリングの床をかかとから「ドスドス」と歩くと、その振動は階下に響きがちです。柔らかい素材のスリッパを履くだけでも、衝撃音は大幅に軽減されます。

- ドアの開閉: ドアやクローゼットの扉、ふすまなどは、最後にバタンと閉めず、手を添えて静かに閉める習慣をつけましょう。

- 家具の扱い: 椅子の脚にフエルト製の傷防止・防音シールを貼るのは基本中の基本です。家具を動かす際は、引きずらずに持ち上げて移動させましょう。

- 家電製品の使用時間: 洗濯機や掃除機、ミキサーといったモーター音が大きい家電は、深夜や早朝の使用を避けるのがマナーです。洗濯機の下に防振ゴムを敷くと、振動が床に伝わるのを抑えられます。

- 音響機器: テレビや音楽を楽しむ際は、必要以上に音量を上げすぎないように注意しましょう。特に低音は壁や床を伝わりやすいため、サブウーファーの使用には配慮が必要です。夜間はヘッドホンやイヤホンを活用するのが最も確実な方法です。

これらの小さな心掛けの積み重ねが、近隣住民との良好な関係を築き、自分自身の快適で平穏な暮らしを守ることに繋がります。

まとめ:ポイントを押さえて快適な部屋を見つけよう

この記事では、防音性の高い賃貸物件を探すための具体的な方法について、音の基礎知識から建物の構造、内見のチェックポイント、そして入居後の対策まで、多角的に解説してきました。

最後に、快適な住まいを見つけるための重要なポイントを改めて整理しましょう。

- 音の性質を理解する: 騒音には空気の振動で伝わる「空気伝播音」(話し声など)と、建物を震わせて伝わる「固体伝播音」(足音など)の2種類があります。対策が難しいのは後者の固体伝播音です。

- 建物の構造が最重要: 防音性を最優先するなら、質量の大きいコンクリートで覆われたRC造(鉄筋コンクリート造)か、さらに頑丈なSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)が最も確実な選択肢です。鉄骨造は物件による差が大きく、木造は一般的に防音性が最も低いと認識しておくことが重要です。

- 構造以外の細部もチェック: 同じRC造でも、戸境壁の厚さが18cm以上あるか、隣室との間に収納があるか、角部屋や最上階か、窓が二重サッシになっているかといった、壁・間取り・窓の仕様によって防音性は大きく向上します。

- 内見で五感をフル活用する: 書類上の情報だけでなく、現地で壁を叩き、手を叩いて反響を確認し、窓を閉めて遮音性を体感することが不可欠です。周辺環境のチェックや、不動産会社の担当者への専門的な質問も忘れてはいけません。

- 入居後の工夫で快適性を高める: 完璧な物件が見つからなくても、家具の配置を工夫したり、防音グッズを活用したり、そして何より自分自身の生活音に配慮したりすることで、住環境はより良いものにできます。

賃貸物件探しは、家賃、立地、広さ、設備など、多くの条件のバランスを取る作業です。その中で、「防音性」という条件にどれだけの優先順位を置くかは人それぞれです。しかし、騒音によるストレスは、日々の生活の質を根本から損なう可能性があることを忘れてはなりません。

残念ながら、100%完璧な防音性能を持つ賃貸物件を見つけるのは非常に困難です。しかし、この記事で紹介した知識を武器に物件探しに臨めば、少なくとも致命的な失敗を避け、自分にとって「許容できるレベル」の静かな部屋を見つけ出す確率は格段に高まります。

大切なのは、情報を鵜呑みにせず、自分の目と耳で確かめ、納得のいくまで情報を集めることです。この記事が、あなたの静かで快適な新生活の実現に向けた、確かな一助となれば幸いです。