現代の商業施設運営において、その成否を分ける最も重要な要素の一つが「テナントミックス」です。消費者の価値観が多様化し、オンラインショッピングが日常となった今、人々が商業施設に求めるものは単なる「モノの購入」だけではありません。そこでしか得られない体験、心躍る発見、そして快適な時間の過ごし方が求められています。

このような時代の要請に応え、顧客を惹きつけ、収益を最大化するためには、どのようなテナントを、どのように組み合わせ、配置するのかという戦略、すなわちテナントミックスが不可欠です。それは、単に空きスペースを埋める作業ではなく、施設のコンセプトを具現化し、独自の魅力を創造するクリエイティブな活動といえるでしょう。

この記事では、商業施設開発や運営に携わる方、不動産ビジネスに関心のある方、そしてマーケティング戦略を学ぶすべての方に向けて、テナントミックスの基本的な概念から、具体的な計画の立て方、成功に導くためのポイントまでを網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、テナントミックスがなぜ重要なのか、そして、どのように実践すれば良いのかについての深い理解が得られるはずです。

目次

テナントミックスとは

テナントミックスとは、商業施設のコンセプトやターゲット顧客に基づき、最適なテナント(出店者)を戦略的に組み合わせて配置する計画のことを指します。これは、単に人気のある店舗を集めることや、空いている区画(スペース)を埋めることとは本質的に異なります。施設全体を一つの魅力的な「商品」として捉え、その価値を最大化するための「編集作業」と言うことができます。

この戦略の根底にあるのは、「施設全体の魅力を高め、持続的な成長を実現する」という目的です。具体的には、以下の4つの主要な目的を達成するためにテナントミックスは計画されます。

- 集客力の向上: 魅力的なテナントの組み合わせは、顧客が「その施設に行きたい」と思う強力な動機付けとなります。

- 収益の最大化: テナントの売上向上は、施設の賃料収入(特に売上歩合賃料)の増加に直結し、施設全体の収益性を高めます。

- 顧客満足度の向上: 顧客のニーズを満たすだけでなく、新たな発見や楽しい体験を提供することで、満足度とロイヤルティを高めます。

- 施設ブランド価値の確立: 独自のテナントミックスは、他の施設との明確な差別化要因となり、「〇〇といえばこの施設」という強力なブランドイメージを構築します。

このテナントミックスの重要性は、近年の市場環境の変化によってますます高まっています。かつては、良い立地に大きな建物を建てれば、ある程度の集客は見込めました。しかし、現代は状況が大きく異なります。

第一に、消費者のライフスタイルの多様化と、モノ消費からコト消費へのシフトが挙げられます。人々は商品そのものだけでなく、商品を手に入れるまでのプロセスや、その空間で過ごす「体験」に価値を見出すようになりました。そのため、商業施設には、ショッピングだけでなく、食事、エンターテイメント、学び、癒しといった多様な機能が求められます。

第二に、ECサイト(電子商取引)の急速な普及です。多くの商品は、スマートフォン一つでいつでもどこでも購入できるようになりました。この状況において、リアル店舗である商業施設が生き残るためには、オンラインでは得られない付加価値、すなわち「わざわざ訪れる理由」を提供しなければなりません。それこそが、魅力的なテナントミックスによって創出される独自の体験価値なのです。

したがって、テナントミックスはもはや「場所貸し」の発想で行うものではありません。デベロッパーや施設運営者は、さながら雑誌の編集長のように、自施設のテーマ(コンセプト)を定め、そのテーマに沿って最適な記事(テナント)を選び、読者(顧客)が最も楽しめるようにページ(フロア)を構成していく必要があります。

例えば、ターゲットが明確でないまま、高級ブランドの隣にディスカウントストアがあったり、若者向けアパレルのフロアに高齢者向けの健康食品店が紛れ込んでいたりする商業施設を想像してみてください。顧客はどのような基準で店を選べば良いか分からず、回遊する楽しさも感じられません。結果として、どのターゲット層の心にも響かず、施設全体の魅力が希薄になってしまいます。

一方で、成功している商業施設は、このテナントミックスが非常に巧みです。例えば、「都市部で働く女性のオアシス」をコンセプトにするならば、仕事帰りに立ち寄れる上質なデリやスイーツ、最新のコスメブランド、リフレッシュできるヨガスタジオ、そして一人でも気兼ねなく過ごせるお洒落なカフェなどを戦略的に配置するでしょう。これにより、ターゲット顧客のニーズを多角的に満たし、「ここに来れば、私の欲しいものが揃い、心地よい時間を過ごせる」という強い信頼感と期待感を醸成できます。

このように、テナントミックスは、顧客、テナント、そして施設オーナー(デベロッパー)の三者に価値をもたらす、極めて重要な戦略です。

- 顧客にとっての価値: ワンストップで多様なニーズが満たせる利便性、新たな商品やサービスとの出会い、そして居心地の良い空間での楽しい時間。

- テナントにとっての価値: 自店のターゲットとする顧客層が集まりやすい環境、他のテナントとの相乗効果による売上機会の増加。

- 施設オーナーにとっての価値: 高い稼働率による安定した賃料収入、施設の収益性向上に伴う不動産資産価値の向上。

結論として、テナントミックスとは、商業施設の成功を左右する根幹的な戦略であり、施設のアイデンティティそのものを形成し、すべてのステークホルダーに価値を提供する重要なプロセスであると言えるのです。

テナントミックスと関連用語の関係

テナントミックスを深く理解するためには、その周辺に存在するいくつかの重要な専門用語との関係性を把握しておくことが不可欠です。特に「MD(マーチャンダイジング)」「リーシング」「ゾーニング」は、テナントミックスと密接に関わり合いながら、商業施設の価値創造プロセスを構成しています。ここでは、それぞれの用語の意味と、テナントミックスとの関係について詳しく解説します。

これらの関係性を俯瞰すると、MDという大戦略のもと、テナントミックスで具体的な構成を決定し、ゾーニングで空間的な配置を設計し、リーシングという実行部隊がそれを実現するという一連の大きな流れが見えてきます。

| 用語 | 役割・位置づけ | テナントミックスとの関係 |

|---|---|---|

| MD(マーチャンダイジング) | 施設全体の「商品化計画」を立てる大戦略 | テナントミックスはMD戦略を具体化する中核的な実行計画 |

| テナントミックス | MD戦略に基づき、最適なテナントの組み合わせを決定する計画 | 関連用語全てのハブとなる中核概念 |

| ゾーニング | テナントミックスで決まったテナントを、施設内に効果的に配置する設計図 | テナントミックスの計画を空間的に落とし込むプロセス |

| リーシング | テナントミックス計画に基づき、実際にテナントを誘致する実行活動 | テナントミックスの計画を実現させるためのアクション |

MD(マーチャンダイジング)

MD(マーチャンダイジング)とは、一般的に「商品化計画」と訳され、顧客のニーズやウォンツに合致する商品を、適切な場所、適切な時期、適切な数量、適切な価格で市場に提供するための一連の戦略的な活動を指します。これは元々、小売業で使われてきた用語です。

この概念を商業施設に当てはめてみましょう。商業施設における「商品」とは、個々のテナントが販売するモノやサービスだけではありません。施設そのものが一つの大きな「商品」であり、そこに入居するテナント群は、その商品を構成する魅力的な「品揃え」と考えることができます。

したがって、商業施設におけるMDとは、施設のコンセプトに基づき、「どのような価値を顧客に提供するのか」という全体方針を決定し、その価値を実現するために「どのようなテナント(=商品)を、どのフロア(=売場)に、どのように配置(=陳列)し、どのような価格帯(=施設の格式)で提供するのか」を計画する、包括的な戦略活動全体を意味します。

このMD戦略とテナントミックスの関係は、親子関係に例えることができます。MDが施設全体の方向性を示す「大戦略」であるとすれば、テナントミックスは、そのMD戦略を具現化するための最も重要かつ中核的な「実行計画」です。例えば、施設全体のMD戦略として「地域のファミリー層が三世代で楽しめるコミュニティ拠点」を掲げたとします。この戦略を実現するために、「では具体的に、どのテナントを誘致するべきか?」を考えるのがテナントミックスの役割です。この場合、大型のフードコート、キッズ向けアパレル、知育玩具店、シネマコンプレックス、そして祖父母世代も楽しめる和カフェや趣味の店などを組み合わせる、といった具体的な計画が立てられます。つまり、テナントミックスなくして、MD戦略は絵に描いた餅となってしまうのです。

リーシング

リーシング(Leasing)とは、文字通り「賃貸」を意味し、不動産業界においては、テナントを誘致し、賃貸借契約を締結するまでの一連の営業活動を指します。具体的には、出店してくれそうなテナントを探し出し、アプローチをかけ、施設の魅力を伝え、賃料や契約期間などの条件を交渉し、最終的に契約書に調印してもらうまでの一連の業務が含まれます。

テナントミックスとリーシングの関係は、「計画」と「実行」の関係です。テナントミックスが「どのようなテナント構成にするか」という青写真を描くフェーズであるのに対し、リーシングはその青写真に描かれたテナントを実際に探し出し、出店へと導くアクションのフェーズです。

どんなに素晴らしいテナントミックスの計画を立案しても、それを実現するためのリーシング活動が伴わなければ、施設は空き区画だらけになってしまいます。そのため、リーシングはテナントミックス計画の実現性を担保する、極めて重要な機能です。

ここで重要なのは、「戦略的リーシング」という考え方です。これは、単に空いているスペースを埋めるために手当たり次第にテナントを探す「穴埋め的リーシング」とは一線を画します。戦略的リーシングでは、テナントミックス計画で定められた施設のコンセプトやターゲットに合致するテナントをリストアップし(これを「ヒットリスト」と呼びます)、そのリストに基づき、狙いを定めてアプローチを行います。時には、コンセプトに合わないテナントからの出店希望を断るという判断も必要になります。目先の空床率を下げることよりも、長期的な視点で施設の価値を維持・向上させることを優先するのが戦略的リーシングの要諦です。

ゾーニング

ゾーニング(Zoning)とは、「区画分け」を意味し、商業施設の文脈では、施設のフロアやエリアを、特定のテーマ、業種、ターゲット顧客などに応じて意味のあるまとまりとして区分けし、そこにテナントを配置していく計画のことです。

テナントミックスとゾーニングの関係は、「構成要素」と「配置設計」の関係と言えます。テナントミックスが「どの俳優(テナント)をキャスティングするか」を決める作業だとすれば、ゾーニングは「その俳優たちを、どのシーン(エリア)に、どのような順番で登場させるか」という舞台演出を考える作業です。

効果的なゾーニングは、顧客の施設内での体験価値を大きく左右します。例えば、以下のようなゾーニングが考えられます。

- テーマ別ゾーニング: 「グルメゾーン」「ファッションストリート」「ビューティー&ヘルスケアエリア」「キッズ&ファミリーワールド」など、明確なテーマでエリアを分けることで、顧客は目的の場所を探しやすくなります。

- 動線に基づいたゾーニング: 顧客が施設内を自然と歩き回りたくなるような配置を計画します。一般的に、駅直結の入り口やメインエントランスのある低層階には、多くの人が気軽に立ち寄れるカフェや雑貨店、話題のスイーツ店などを配置し、集客の核となる大型専門店や目的買いの多いレストラン街は上層階に配置する、といった工夫がなされます。これは、顧客の回遊性を高め、「シャワー効果(上から下へ顧客が流れる)」や「噴水効果(下から上へ顧客が流れる)」を狙ったものです。

- ターゲット別ゾーニング: 特定のターゲット層に特化したフロアを作ることもあります。例えば、あるフロアは20代女性向けのトレンドファッションに特化し、別のフロアは高感度な男性向けのセレクトショップやメンズコスメを集積させる、といった形です。

このように、ゾーニングは、テナントミックスによって決定したテナント群のポテンシャルを最大限に引き出すための空間的な設計図です。優れたゾーニングは、顧客の買い回りを促進し、滞在時間を延ばし、結果として施設全体の売上向上に貢献するのです。

テナントミックスが商業施設で重要な理由

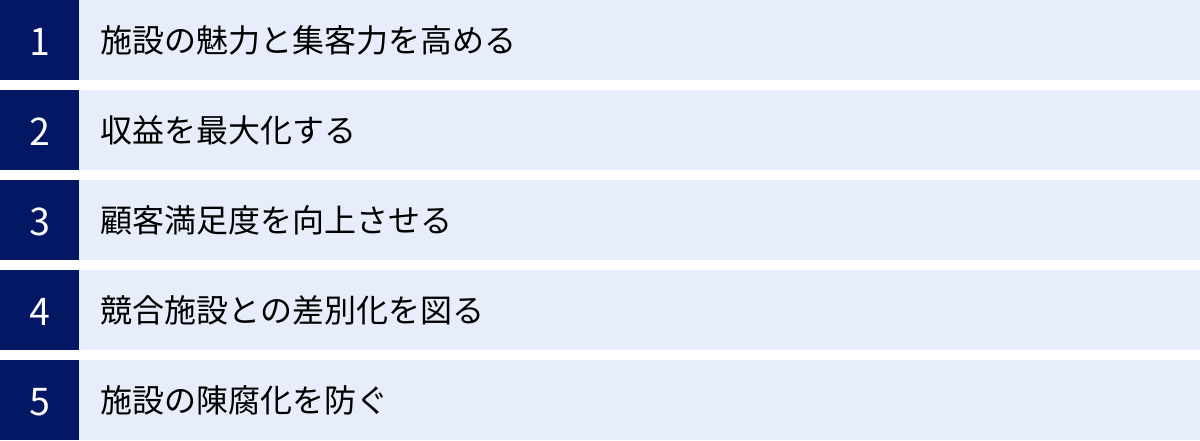

テナントミックスは、単なる運営手法の一つではなく、商業施設の存続と成長を左右する経営戦略そのものです。その重要性は、現代の厳しい市場環境においてますます高まっています。ここでは、なぜテナントミックスがこれほどまでに重要なのか、その理由を5つの側面から深く掘り下げて解説します。

施設の魅力と集客力を高める

現代の消費者は、無数の選択肢の中から訪れる場所を選んでいます。その中で「選ばれる」商業施設になるためには、「あそこに行けば何か面白いものがある」「自分の欲しいものがきっと見つかる」という強い期待感を顧客に抱かせることが不可欠です。その期待感を醸成する源泉こそが、戦略的に練られたテナントミックスなのです。

ターゲット顧客のニーズやライフスタイルを的確に捉えたテナント構成は、それ自体が強力な集客装置となります。例えば、小さな子供を持つファミリー層をメインターゲットに据えるならば、子供服ブランドはもちろんのこと、親子で食事が楽しめるレストラン、遊び疲れた子供を休ませられるカフェ、雨の日でも体を動かせる屋内プレイグラウンド、知育玩具の専門店などを集積させます。これにより、親にとっては「子供を連れて行っても安心して一日過ごせる場所」となり、他の施設ではなく、その施設を積極的に選ぶ理由が生まれます。

また、テナントミックスは、個々のテナントの魅力を足し算するだけではありません。優れた組み合わせは、「相乗効果」という掛け算の効果を生み出します。その代表例が「シャワー効果」と「噴水効果」です。

- シャワー効果: 上層階にシネマコンプレックスや大型書店といった強力な集客力を持つ核テナントを配置することで、そこに集まった顧客が、帰りがけに下のフロアに立ち寄り、シャワーのように買い物をしながら降りてくる現象です。

- 噴水効果: 地下にある食品売り場(デパ地下など)や1階のカフェなど、日常的に利用しやすいテナントが顧客を引きつけ、その顧客が噴水のように上のフロアへと買い物をしながら上がっていく現象です。

このような顧客の流れを意図的に作り出すためには、どのフロアにどのテナントを配置するかが極めて重要になります。戦略的なテナント配置によって顧客の回遊性を高め、施設全体の活性化を図ることができるのです。

収益を最大化する

商業施設の収益は、主としてテナントから得られる賃料によって成り立っています。したがって、テナントミックスは施設の収益性に直接的な影響を与えます。その影響は、大きく分けて3つの側面に現れます。

第一に、安定した賃料収入の確保です。魅力的なテナントミックスで集客力のある施設は、テナントにとって「出店したい場所」となります。これにより、空き区画(空床)のリスクが低減し、高い稼働率を維持することができます。安定した稼働率は、そのまま安定した固定賃料収入に繋がり、施設経営の基盤を強固にします。

第二に、歩合賃料(売上連動型賃料)の最大化です。商業施設の賃料契約には、固定の最低保証賃料に加えて、テナントの売上に応じて変動する歩合賃料が含まれることが一般的です。これは、テナントの売上が伸びれば、施設の収益も増加するという仕組みです。優れたテナントミックスは、前述の相乗効果などによって各テナントの売上向上を後押しします。つまり、テナントの成功が施設の成功に直結するWin-Winの関係を築くことで、施設全体の収益ポテンシャルを最大化できるのです。

第三に、施設の資産価値向上です。不動産の価値は、その不動産が生み出す収益(キャッシュフロー)によって大きく左右されます。高い収益性を誇る商業施設は、不動産投資の対象としても魅力的であり、資産価値が高まります。将来的な売却や資金調達の際にも有利に働くため、長期的な視点でのテナントミックス戦略は、デベロッパーや不動産オーナーにとって極めて重要な経営課題となります。

顧客満足度を向上させる

顧客満足度は、リピート率や口コミ評価に直結する重要な指標です。そして、その満足度を決定づけるのが、施設での「体験の質」です。テナントミックスは、この体験の質を設計する上で中心的な役割を担います。

まず、顧客の顕在的・潜在的なニーズを的確に満たす品揃えが満足度の基本です。例えば、アパレルショップで服を買った顧客が、それに合う靴やバッグも探したいと思った時に、すぐ近くに関連する店舗があれば、ワンストップで買い物が完結し、満足度は高まります。これは、テナントミックスによって「買い回りのしやすさ」が設計されているからです。

さらに、現代の顧客が求めるのは、モノの購入だけではありません。買い物中の休憩、友人との食事、家族とのエンターテイメントなど、施設で過ごす「時間そのもの」の価値(体験価値)が重視されています。居心地の良いカフェ、多様な選択肢のあるレストラン街、子供が楽しめるイベントスペース、季節ごとの催し物など、ショッピング以外の機能を持つテナントを適切に組み合わせることで、顧客の滞在時間は自然と長くなります。快適で楽しい滞在は、高い顧客満足度へと繋がり、「また来たい」という気持ちを育みます。

このように、優れたテナントミックスは、顧客の多様な利用動機に応え、ストレスのない快適な買い物環境を提供することで、顧客ロイヤルティを醸成し、施設の持続的なファンを育てる上で不可欠なのです。

競合施設との差別化を図る

日本では、多くの都市で商業施設の供給が過剰気味となる「オーバーストア」の状態が指摘されています。似たような規模、似たような立地の商業施設が乱立する中で、顧客から選ばれるためには、他にはない明確な「個性」や「強み」を持つことが不可欠です。この差別化戦略の核となるのが、テナントミックスです。

もし、どの商業施設も同じようなナショナルチェーンのテナントばかりで構成されていたら、顧客にとってはどこへ行っても同じであり、わざわざ特定の施設を選ぶ理由がなくなってしまいます。そこで重要になるのが、「ここでしか手に入らない」「ここでしか体験できない」という独自価値の提供です。

具体的には、以下のようなアプローチが考えられます。

- 地域初出店・国内初出店のテナントを誘致する

- 施設限定の商品やサービスを提供するテナントと連携する

- 地元の名店やクリエイターズショップなど、地域性を活かしたテナントを導入する

- 特定のテーマ(例:アウトドア、サステナブル、アート)に徹底的にこだわった専門性の高いテナント構成にする

例えば、歴史的な街並みが残る観光地の商業施設が、画一的なチェーン店ばかりを集めるのではなく、地元の伝統工芸を現代的にアレンジした雑貨店や、地元の食材にこだわったレストラン、地域の歴史を学べる小さなミュージアムなどをテナントとして迎え入れたとします。そうすることで、その施設は単なる買い物スポットではなく、その土地の文化を発信する拠点としての独自のポジションを確立し、強力な差別化を図ることができるのです。

施設の陳腐化を防ぐ

消費者の趣味嗜好やライフスタイル、そして社会の価値観は、常に変化し続けています。かつて絶大な人気を誇ったブランドが数年後には見向きもされなくなることも珍しくありません。商業施設も、こうした変化の波から逃れることはできません。開業時に最適だったテナントミックスも、時間が経つにつれて時代遅れとなり、魅力が薄れてしまう「陳腐化」のリスクに常に晒されています。

この陳腐化を防ぎ、施設を常に新鮮で魅力的な状態に保つためにも、テナントミックスの継続的な見直しが不可欠です。具体的には、以下のような活動が重要になります。

- 定期的なテナントの入れ替え: 契約更新のタイミングなどを利用して、売上が低迷しているテナントや、施設のコンセプトと合わなくなってきたテナントを入れ替え、新たなブランドを導入します。これは「リニューアル」と呼ばれ、施設の鮮度を保つための重要な施策です。

- ポップアップストアの活用: 短期間だけ出店する期間限定のポップアップストアを積極的に活用します。これにより、常に新しい話題を提供し、顧客のリピート来店を促すことができます。また、本格出店前のテストマーケティングの場としても機能します。

このように、テナントミックスは一度決めたら終わりという静的な計画ではなく、市場や顧客の変化を常にモニタリングし、適応し続けていく動的なマネジメントプロセスであると理解することが重要です。この継続的な努力こそが、施設の長期的な繁栄を支えるのです。

テナントミックスを構成するテナントの種類

商業施設のテナントミックスは、それぞれ異なる役割を持つ複数の種類のテナントによって構成されます。まるでオーケストラに指揮者、第一ヴァイオリン、そして様々な楽器の奏者がいるように、各テナントがそれぞれの役割を果たすことで、施設全体として調和のとれた魅力的な空間が生まれます。ここでは、テナントミックスを構成する主要なテナントの種類を、その役割や特徴とともに解説します。

これらのテナントを戦略的に組み合わせることが、テナントミックスの要諦です。

| テナントの種類 | 主な役割 | 具体的な業種例 | 施設への貢献 |

|---|---|---|---|

| 核テナント(アンカーテナント) | 施設の「顔」、圧倒的な集客 | 百貨店、総合スーパー(GMS)、シネマコンプレックス、大型家電量販店 | 施設の基本集客と方向性を決定づける、集客のエンジン |

| サブ核テナント | 各フロア・ゾーンの中核、集客の補完 | 大手アパレル(ユニクロなど)、大型書店、大型スポーツ用品店 | フロアの回遊性向上、専門性の強化、顧客の滞在時間を延長 |

| 一般テナント | 多様性と賑わいの創出、専門性の付与 | アパレル、雑貨、飲食店、コスメ、各種サービス店舗(クリーニング、修理など) | 施設の奥行きと買い回りの楽しさを提供、顧客の多様なニーズに対応 |

| ポップアップストア | 話題性、鮮度の維持、情報発信 | 期間限定のブランドショップ、オンラインブランドのリアル店舗、イベント連動型店舗 | 新規顧客の獲得、リピート来店の促進、施設の活性化 |

核テナント(アンカーテナント)

核テナントは、その名の通り、商業施設の「核」となり、施設の顔としての役割を担う、最も規模が大きく、圧倒的な集客力を持つテナントです。船を港に固定する錨(アンカー)に例えて「アンカーテナント」とも呼ばれます。この核テナントの選定は、商業施設全体のコンセプトや方向性を決定づける、最も重要な意思決定の一つです。

- 主な役割と特徴:

- 絶大な集客力: 核テナントそのものが、顧客がその商業施設を訪れる最大の目的となります。その集客力は施設全体の来客数を大きく左右します。

- 施設のイメージ形成: 百貨店が入れば高級感のあるイメージに、大型スーパーが入れば地域密着型の親しみやすいイメージになるように、核テナントは施設のブランドイメージを強力に規定します。

- 売上の中心: 多くの場合、施設全体の売上高の大きな割合を核テナントが占めます。

- 優遇された条件: その絶大な集客力への対価として、賃料が他のテナントよりも低く設定されたり、内装工事費を施設側が負担したりと、有利な条件で出店することが一般的です。

- 具体的な業種例:

- 百貨店

- 総合スーパー(GMS: General Merchandise Store)

- 大型家電量販店

- シネマコンプレックス(複合型映画館)

- 大型家具・インテリア店

核テナントの選定が、商業施設プロジェクトの成否を分けるといっても過言ではありません。 そのため、デベロッパーは開発計画の非常に早い段階から核テナントの誘致交渉に着手します。

サブ核テナント

サブ核テナントは、核テナントに次ぐ規模と集客力を持ち、各フロアや特定のゾーンにおける「中核」となるテナントです。核テナントが施設全体の集客を担うのに対し、サブ核テナントは、より特定の分野やカテゴリーにおいて強い吸引力を発揮し、フロアの魅力を高める役割を担います。

- 主な役割と特徴:

- カテゴリーキラーとしての集客力: ファッション、書籍、スポーツ用品といった特定のカテゴリーにおいて、強いブランド力と豊富な品揃えで顧客を惹きつけます。

- 回遊性の向上: サブ核テナントは、顧客を特定のフロアやエリアに誘導する「マグネット(磁石)」の役割を果たします。例えば、施設の端から端に魅力的なサブ核テナントを配置することで、顧客はその間を移動しながら他の一般テナントにも立ち寄る可能性が高まります。

- 核テナントの補完: 核テナントだけではカバーしきれない顧客層やニーズを補い、施設の魅力をより多角的で豊かなものにします。

- 具体的な業種例:

- 国内外の大手アパレルブランド(例:ユニクロ、ZARA、H&Mなど)

- 大型書店(例:紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店など)

- 大型スポーツ用品店

- 大型生活雑貨店(例:無印良品、ロフトなど)

サブ核テナントは、フロア全体の活性化に貢献し、顧客の滞在時間を延ばす上で非常に重要な存在です。

一般テナント

一般テナントは、核テナントやサブ核テナント以外の、比較的小規模な多数のテナント群を指します。一つひとつの集客力は限定的かもしれませんが、この一般テナントの組み合わせの妙が、施設の個性、多様性、そして「買い回りの楽しさ」を生み出します。

- 主な役割と特徴:

- 多様性と専門性の提供: アパレル、雑貨、コスメ、飲食店、カフェ、宝飾品、そしてクリーニングや靴修理といったサービス店舗まで、多種多様な業種で構成されます。この多様性が、顧客の様々なニーズに応え、施設の奥行きを深めます。

- 賑わいの創出: 多数の一般テナントが軒を連ねることで、施設内に活気と賑わいが生まれます。ウィンドウショッピングをしながら歩くだけでも楽しい、という感覚は、魅力的な一般テナントの集積によってもたらされます。

- トレンドの反映: 一般テナントは、核テナントに比べて契約期間が短いことが多く、入れ替えが比較的容易です。そのため、時代のトレンドや消費者の嗜好の変化を敏感に捉え、新しいブランドや業態を導入することで、施設の鮮度を保つ役割も担います。

一般テナントは、いわば商業施設というパレットを彩る絵の具のような存在です。 どのような色(テナント)を、どのように組み合わせるかによって、施設の個性や魅力は大きく変わってきます。

ポップアップストア

ポップアップストアは、数日から数ヶ月といった短い期間だけ出店する「期間限定」の店舗です。常設店とは異なり、その時々で入れ替わるため、施設に新鮮さと話題性をもたらす重要な役割を果たします。

- 主な役割と特徴:

- 話題性と希少性の創出: 「今だけ」「ここだけ」という限定感が、顧客の来店動機を強く刺激します。特に、普段はオンラインでしか購入できないブランドのリアル店舗や、新進気鋭のデザイナーズブランドの出店は、大きな話題となることがあります。

- 施設の鮮度維持: 定期的にポップアップストアを入れ替えることで、顧客は「次に来たら何か新しいものがあるかもしれない」と期待し、リピート来店に繋がります。

- テストマーケティングの場: テナント企業にとっては、本格的な常設店を出す前に、特定のエリアでの需要や顧客の反応を探るための「お試し出店」の場として活用できます。施設側にとっても、将来の有望なテナント候補を見つける機会となります。

- 空き区画の有効活用: 常設テナントが決まるまでの間の空きスペースを有効に活用し、収益機会の損失を防ぐと同時に、施設の活気を維持することができます。

変化のスピードが速い現代の市場において、ポップアップストアは、商業施設にダイナミズムと情報発信力をもたらす、極めて有効な戦略的ツールとして、その重要性を増しています。

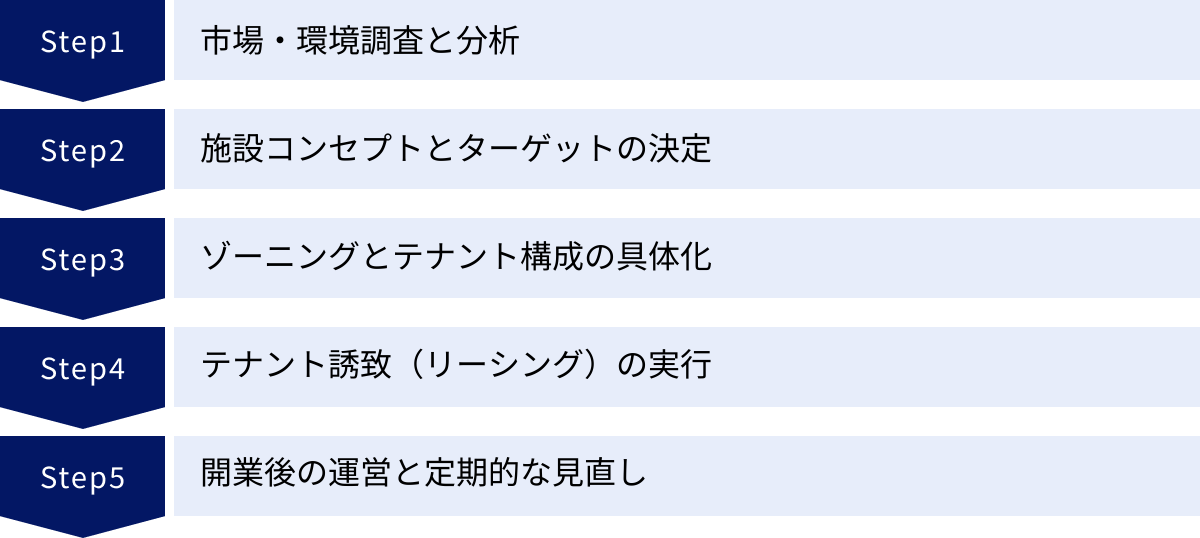

テナントミックス計画の立て方5ステップ

優れたテナントミックスは、偶然の産物ではありません。綿密な調査と分析に基づき、明確な戦略のもとで段階的に構築されていくものです。ここでは、テナントミックス計画を立案し、実行に移すための具体的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。このステップを一つひとつ着実に踏むことが、成功への道を切り拓きます。

① 市場・環境調査と分析

すべての計画は、現状を正しく認識することから始まります。この最初のステップは、テナントミックス計画全体の土台を築く、最も重要な工程です。勘や思い込みを排除し、客観的なデータに基づいて自施設の置かれた状況を正確に把握することが目的です。

- 主な調査・分析項目:

- 商圏分析: 施設が影響を及ぼす地理的範囲(商圏)を定義し、そのエリアの特性を詳細に分析します。具体的には、国勢調査などの公的データを用いて、人口動態(年齢構成、世帯構成)、昼間人口・夜間人口、所得水準、居住者のライフスタイルなどを把握します。また、鉄道や道路などの交通インフラ、アクセスの利便性も重要な分析対象です。

- 競合分析: 商圏内に存在する他の商業施設や商店街をリストアップし、それぞれの強みと弱みを徹底的に調査します。調査項目は、施設のコンセプト、規模、テナント構成、核テナント、駐車場の収容台数、イベント・プロモーション活動など多岐にわたります。これにより、自施設が戦うべき市場の競争環境を理解し、差別化のポイントを探ります。

- 顧客ニーズ調査: ターゲットとなる可能性のある顧客が、何を考え、何を求めているのかを直接的・間接的に調査します。手法としては、周辺住民や来街者を対象としたアンケート調査、グループインタビューなどが有効です。また、SNS上の口コミや地域のコミュニティサイトでの評判などを分析するソーシャルリスニングも、顧客の生の声を知る上で貴重な情報源となります。

- マクロ環境分析(PEST分析など): より広い視点で、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の動向が、自施設にどのような影響を与えるかを分析します。例えば、インバウンド観光客の増加、サステナビリティへの関心の高まり、キャッシュレス決済の普及といった大きなトレンドは、テナントミックスを考える上で無視できない要素です。

これらの調査で得られた情報を基に、SWOT分析(強み: Strengths, 弱み: Weaknesses, 機会: Opportunities, 脅威: Threats)などを用いて整理し、自施設が持つポテンシャルと課題、そして市場における勝機を明らかにします。この初期分析の精度が、後のすべての意思決定の質を決定づけます。

② 施設コンセプトとターゲットの決定

ステップ①の調査・分析結果を踏まえ、次に行うのが施設の「魂」を定義する作業です。つまり、「この商業施設は、誰のために、どのような価値を提供する場所なのか」というコンセプトを明確に言語化し、主要なターゲット顧客を具体的に設定します。

- コンセプトの策定:

コンセプトは、簡潔で、魅力的で、そしてすべての関係者が共有できるものでなければなりません。それは、その後のテナント選定、空間デザイン、プロモーション活動など、あらゆる判断の拠り所となる「羅針盤」の役割を果たします。優れたコンセプトは、「誰に(Target)」「何を(What)」「どのように(How)」の3要素を含んでいます。- (悪い例)「魅力的な商業施設」→ 抽象的で、何をすべきか不明確。

- (良い例)「都心で働く30代の女性が(Target)、仕事帰りに上質な日常と少しの非日常をチャージできる(What)、洗練されたオアシス(How)」

- (良い例)「地域に住む三世代ファミリーが(Target)、週末を一日中飽きずに快適に過ごせる(What)、街のコミュニティハブ(How)」

- ターゲット顧客の具体化(ペルソナ設定):

コンセプトで定めたターゲット層を、さらに具体的に掘り下げ、架空の人物像(ペルソナ)として設定します。年齢、職業、年収、家族構成、趣味、ライフスタイル、価値観、情報収集の方法などを詳細に描き出すことで、ターゲット顧客への理解が深まります。例えば、「田中優子、32歳、都内IT企業勤務、独身、年収600万円。趣味はヨガと週末のカフェ巡り。情報源はInstagramとファッション誌…」のように設定します。明確なコンセプトとペルソナは、テナントミックスを考える上でのブレない軸となります。 「このテナントは、田中さんの心に響くだろうか?」「このフロア構成は、三世代ファミリーにとって使いやすいだろうか?」といった具体的な問いを立てることで、一貫性のある、顧客視点の計画を立てることが可能になります。

③ ゾーニングとテナント構成の具体化

コンセプトとターゲットが固まったら、いよいよテナントミックスの具体的な青写真を描くフェーズに入ります。ここでは、施設全体の空間をどのように使い、どのようなテナントを、どのようなバランスで配置していくかを計画します。

- ゾーニング計画:

まず、施設全体のフロアマップを広げ、エリアごとの役割分担(ゾーニング)を考えます。ステップ②で定めたコンセプトに基づき、各フロアやエリアにテーマを設定します。例えば、「1F:ウェルカム&トレンドゾーン(カフェ、雑貨、ポップアップスペース)」「2F:レディースファッション&コスメゾーン」「3F:メンズ&ライフスタイルゾーン」「4F:レストラン&エンタメゾーン」といった形です。この際、顧客の動線を意識し、エントランスからの流れ、エレベーターやエスカレーターの位置を考慮して、顧客が自然に施設内を回遊できるようなレイアウトを計画することが重要です。 - MD構成比の決定:

次に、施設全体を100%として、物販、飲食、サービス、エンターテイメントといった業種カテゴリーごとの面積比率(MD構成比)を決定します。例えば、「物販60%、飲食25%、サービス15%」といった具合です。この比率は、施設のコンセプトやターゲット、立地条件によって大きく変わります。駅ビルなら飲食や食物販の比率が高くなるかもしれませんし、郊外の大型モールならエンターテイメントの比率を高める戦略も考えられます。 - 理想のテナントリスト(ヒットリスト)の作成:

各ゾーン、各業種カテゴリーに、具体的にどのようなテナントを誘致したいか、理想のテナント候補をリストアップします。これが「ヒットリスト」です。このリストは、施設のコンセプトに合致し、ターゲット顧客に強くアピールできるブランドを優先的に選びます。国内の有名ブランドだけでなく、海外の未進出ブランドや、地域で人気の個人店なども視野に入れることで、施設の独自性を高めることができます。

このステップで作成される「ゾーニングマップ」と「ヒットリスト」が、次のリーシング活動の具体的な指針となります。

④ テナント誘致(リーシング)の実行

計画を現実のものとするための、実行フェーズです。ステップ③で作成したヒットリストに基づき、実際に出店してくれるテナントを探し、交渉し、契約を締結するまでの一連の活動を行います。

- アプローチとプレゼンテーション:

ヒットリストに挙げたテナント企業の店舗開発担当者などに対して、アプローチを開始します。その際、単に「出店しませんか」とお願いするだけでは不十分です。ステップ①、②で固めた施設のコンセプト、商圏のポテンシャル、ターゲット顧客の魅力、そして「なぜあなたのブランドがこの施設に必要なのか」という熱意を、説得力のあるプレゼンテーション資料にまとめて提案します。 - 条件交渉:

テナント側が出店に前向きな姿勢を示したら、具体的な条件交渉に入ります。交渉項目は、賃料(固定賃料、歩合率)、契約期間、出店区画の場所と面積、内装工事の費用負担区分(甲乙工事区分)、営業時間の制約など、多岐にわたります。双方にとってメリットのある、公平で持続可能な条件で合意を目指すことが重要です。 - 契約締結:

すべての条件で合意に至ったら、賃貸借契約書を取り交わします。これにより、テナントの出店が正式に決定します。

このリーシング活動においては、コンセプトの一貫性を守り抜く強い意志が求められます。ヒットリストのテナントから良い返事が得られないからといって、安易にコンセプトと合わないテナントで空き区画を埋めてしまうと、施設全体の魅力が損なわれ、長期的に見て大きな損失に繋がります。時には、理想のテナントを誘致できるまで、戦略的に区画を空けておくという判断も必要です。

⑤ 開業後の運営と定期的な見直し

商業施設は、開業がゴールではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。市場環境や顧客のニーズは絶えず変化するため、開業後も継続的にテナントミックスのパフォーマンスを評価し、最適化していく必要があります。

- 運営段階でのモニタリング:

開業後は、様々なデータを収集・分析し、計画が狙い通りに機能しているかを常にチェックします。- 売上データ分析: 全館およびテナントごとの日次・月次の売上データを分析し、好調なテナント、不調なテナントの原因を探ります。

- 顧客データ分析: ポイントカードの会員データやアプリの利用データから、顧客の属性(年齢、性別、居住地)、来店頻度、購買履歴などを分析します。

- 顧客満足度調査: 定期的にアンケートを実施したり、お客様の声を収集したりして、サービスの改善点や新たなニーズを探ります。

- テナントとのコミュニケーション: 定期的にテナント会の開催や個別ヒアリングを行い、現場の課題や要望を吸い上げ、良好なパートナーシップを築きます。

- 定期的な見直しとリニューアル:

これらのモニタリング結果に基づき、テナントミックスの継続的な見直しを行います。テナントとの契約更新のタイミングは、そのテナントが引き続き施設の価値向上に貢献してくれるかを見極める重要な機会です。売上不振やコンセプトとの不一致が見られる場合は、退店交渉や業態転換の提案も検討します。

そして、開業から数年が経過し、施設全体の魅力に陰りが見え始めた際には、大規模なリニューアル(改装)を実施します。これは、複数のテナントを一度に入れ替えたり、共用部のデザインを刷新したりすることで、施設全体の鮮度を取り戻し、新たな魅力を付加する重要な投資です。

テナントミックスは「作って終わり」の静的な計画ではなく、市場の変化に対応しながら「育てていく」動的なマネジメントであるという認識が、施設の長期的な成功には不可欠です。

テナントミックスを成功させるためのポイント

テナントミックスの計画プロセスを理解した上で、さらにその成功確率を高めるためには、いくつかの戦略的な視点を持つことが重要です。ここでは、テナントミックスを成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。これらは、計画をより洗練させ、変化の激しい時代に対応していくための羅針盤となるでしょう。

テナント同士の相乗効果を意識する

優れたテナントミックスは、個々のテナントの魅力を単純に足し合わせたものではありません。テナント同士の組み合わせによって「1+1」が「3」にも「4」にもなるような、相乗効果(シナジー)を生み出すことを目指すべきです。顧客が施設内を回遊する中で、自然と次の購買意欲が湧くような、ストーリー性のある組み合わせを意識することが重要です。

- 業種間の親和性(買い回り効果):

最も基本的な相乗効果は、関連性の高い業種を近くに配置することです。例えば、大型書店の隣に落ち着いた雰囲気のカフェを配置すれば、本を買った人がそのままコーヒーを飲みながら読書を楽しむ、というスムーズな消費行動が生まれます。同様に、婦人服フロアに、バッグや靴、アクセサリーの店舗を隣接させれば、トータルコーディネートを求める顧客のニーズに応え、ついで買いを促進できます。 - ライフスタイル提案型の連携:

さらに一歩進んで、特定のライフスタイルをテーマにしたテナント群を構築することも有効です。例えば、「ウェルネス(心身の健康)」をテーマにするならば、フィットネスクラブの周辺に、オーガニック食材を扱うスーパー、ヘルシーなスムージーを提供するジュースバー、高機能なウェアを揃えるスポーツ用品店、リラクゼーションサロンなどを集積させます。これにより、施設全体で一貫したライフスタイルを提案し、その価値観に共感する顧客を強く惹きつけることができます。 - 共同プロモーションの促進:

テナント同士が連携したプロモーションも、相乗効果を高める上で効果的です。例えば、シネマコンプレックスの映画チケットの半券を提示すると、レストラン街での食事が割引になるサービスなどが代表的です。施設運営者側が主導して、こうしたテナント間の連携を積極的に促すことで、顧客の満足度向上と施設全体の売上増加の両方を実現できます。

長期的な視点で計画する

テナントミックスは、短期的な収益確保のためだけに行うものではありません。目の前の空き区画を埋めることばかりに囚われると、施設のコンセプトが曖昧になり、一貫性が失われ、結果的に長期的な魅力を損なうことになりかねません。

5年後、10年後、この商業施設が地域社会でどのような存在でありたいかというビジョンを描き、そこから逆算して現在のテナントミックスを考える、長期的な視点が不可欠です。

- 施設のライフサイクルを意識する:

商業施設にも、人間と同じようにライフサイクル(導入期 → 成長期 → 成熟期 → 衰退期)があります。開業当初(導入期)は話題性のあるテナントで一気に知名度を上げる戦略が有効かもしれませんが、成熟期に入れば、顧客を飽きさせないための定期的なリニューアルや、安定したファンを持つテナントで基盤を固める戦略が重要になります。各段階に応じたテナントミックス戦略をあらかじめ想定しておくことが、持続的な成長に繋がります。 - 戦略的な契約期間の設定:

すべてのテナントと画一的な契約期間を結ぶのではなく、戦略的に長短を使い分けることも重要です。例えば、施設の顔となる核テナントや、安定した集客が見込めるナショナルチェーンとは長期契約を結び、経営基盤を安定させます。一方で、流行の移り変わりが激しいアパレルや雑貨、飲食などの業種については、比較的短期の契約(3〜5年程度)にしておくことで、時代の変化に合わせて柔軟にテナントを入れ替える余地を残しておくことができます。

データに基づいた意思決定を行う

かつての商業施設運営は、担当者の経験や勘に頼る部分が多くありました。しかし、テクノロジーが発達した現代においては、客観的なデータに基づいた科学的なアプローチ(データドリブンな意思決定)が成功の鍵を握ります。

- 活用すべき主要なデータ:

- POSデータ: 「いつ、どこで、何が、いくつ、誰に」売れたのかを詳細に記録したデータ。売れ筋・死に筋商品の分析、時間帯別・曜日別の売上動向の把握に不可欠です。

- 顧客データ: ポイントカードや公式アプリの会員情報から得られる、顧客の年齢、性別、居住地、来店頻度、購買履歴など。優良顧客(ロイヤルカスタマー)の特性分析などに活用します。

- 人流データ: 館内に設置されたWi-FiアクセスポイントやAIカメラなどから取得できる、顧客の動きに関するデータ。どの入口から入り、どのルートを通り、どのエリアに長く滞在したかなどを可視化でき、ゾーニングや動線計画の評価・改善に役立ちます。

- ウェブ・アプリの行動データ: 施設の公式サイトやアプリが、来館前にどのように利用されているかを分析します。どのテナント情報が多く閲覧されているかなどを把握することで、顧客の潜在的な関心を知ることができます。

これらのデータを統合的に分析することで、「なぜこのテナントの売上が伸びているのか」「なぜこのフロアは回遊性が低いのか」といった課題の原因を客観的に特定し、より精度の高い改善策を立案することが可能になります。

地域特性や時代の変化に対応する

成功しているテナントミックスは、画一的ではありません。その土地の文化や歴史、住民の気質といった「地域特性」に深く根ざしていると同時に、「時代の空気」を敏感に捉えているという共通点があります。

- 地域共生とローカライゼーション:

全国どこにでもあるチェーン店ばかりを集めた施設は、地域住民にとって「自分たちの街の施設」という愛着を持ちにくいものです。地元の老舗和菓子屋の新しいコンセプトショップ、地元農家の野菜を使ったレストラン、地元の若手アーティストの作品を扱う雑貨店など、その地域ならではの魅力をテナントとして取り込むことで、施設は独自の個性を放ち、地域社会に不可欠な存在となることができます。また、地域の祭りの会場となる、防災拠点としての役割を担うなど、地域コミュニティに貢献する姿勢も重要です。 - 社会トレンドへの対応:

社会全体の価値観の変化にも柔軟に対応していく必要があります。- サステナビリティ/SDGs: 環境に配慮した素材で作られた商品を扱うテナント、リペア(修理)やリユース(再利用)のサービス、フードロス削減に取り組む飲食店などを積極的に導入することで、環境意識の高い顧客層にアピールできます。

- ウェルネス: 身体的・精神的な健康への関心の高まりを受け、オーガニック食品、フィットネス、ヨガ、マインドフルネス関連のテナントの需要が高まっています。

- ダイバーシティ&インクルージョン: 年齢、性別、国籍、障害の有無などにかかわらず、誰もが快適に過ごせるユニバーサルデザインの導入や、多様な食文化に対応したレストランの誘致などが求められます。

常に社会の潮流にアンテナを張り、変化を恐れずに自己変革を続けていく姿勢こそが、陳腐化を防ぎ、長く愛される施設であり続けるための秘訣です。

オンラインとの連携を視野に入れる

かつてECサイトは、リアル店舗の売上を奪う「競合」と見なされていました。しかし、今やオンラインとオフライン(リアル店舗)は対立するものではなく、相互に補完し合い、顧客体験を向上させるための「パートナー」と捉えるべき時代です。このオンラインとオフラインの融合をOMO(Online Merges with Offline)と呼びます。

- OMOの具体的な戦略例:

- ショールーミングストアの誘致: 在庫を持たず、商品を試着・体験することに特化した店舗。顧客は実物を確認した後、オンラインで購入します。リアル店舗の「体験」という強みと、オンラインの「利便性」を両立させるモデルです。

- クリック&コレクト(BOPIS)の導入: オンラインで購入した商品を、リアル店舗で受け取れるサービス。顧客は送料を節約でき、好きなタイミングで受け取れます。施設側にとっては、商品受け取りのための来店が「ついで買い」を誘発する機会となります。

- 施設公式アプリの活用: アプリを通じて、各テナントの最新情報やクーポンを配信し、オンラインからオフライン(店舗)への送客を促します。また、アプリ上で決済まで完結できるモバイルオーダーシステムを導入すれば、飲食店の行列緩和にも繋がります。

リアル店舗ならではの「体験価値」を磨き上げつつ、オンラインの利便性をシームレスに融合させること。 これが、デジタル化が加速する社会において、商業施設がその存在価値を高め、生き残っていくための重要な鍵となります。

まとめ

本記事では、商業施設の成功に不可欠な戦略である「テナントミックス」について、その基本概念から関連用語、重要性、計画の立て方、そして成功のためのポイントまでを多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、テナントミックスとは、単にテナントを寄せ集める作業ではありません。それは、施設の明確なコンセプトに基づき、ターゲット顧客に最高の体験を提供するために、テナントという個々の要素を戦略的に組み合わせ、施設全体の価値を創造する、極めて高度な経営戦略です。

その重要性は、以下の5つの側面に集約されます。

- 施設の魅力と集客力を高め、「選ばれる理由」を作る。

- テナントと施設の双方の収益を最大化し、経営基盤を固める。

- 高い顧客満足度を生み出し、長期的なファンを育てる。

- 競合施設との明確な差別化を図り、独自のポジションを確立する。

- 時代の変化に対応し、施設の陳腐化を防ぎ、持続的な成長を可能にする。

そして、この戦略を成功に導くためには、「市場調査・分析」→「コンセプト決定」→「構成の具体化」→「リーシング実行」→「開業後の運営・見直し」という一貫したプロセスを着実に実行することが不可欠です。さらに、テナント間の「相乗効果」を意識し、「長期的な視点」を持ち、「データに基づいた意思決定」を行いながら、「地域特性や時代の変化」に柔軟に対応し、そして「オンラインとの連携」を積極的に取り入れていくことが、その成功確率を飛躍的に高めるでしょう。

現代の商業施設に求められているのは、もはや単なる「モノを売る場所」としての機能ではありません。人々が集い、交流し、新たな発見や感動を共有する「地域のコミュニティハブ」としての役割です。テナントミックスは、その理想の姿を実現するための設計図であり、エンジンです。この記事が、皆様の商業施設運営やマーケティング活動において、その価値を再認識し、より良い未来を創造するための一助となれば幸いです。