事業を始めるにあたり、その成否を大きく左右するのが「テナント探し」です。飲食店、小売店、サロン、オフィスなど、どのような業種であっても、ビジネスの拠点となる物件選びは極めて重要な意思決定となります。良いテナントは、集客を後押しし、安定した事業運営の土台となる一方で、立地や条件の悪い物件を選んでしまうと、どれだけ良い商品やサービスを提供しても、その魅力を十分に発揮できずに苦戦を強いられることになりかねません。

しかし、いざテナントを探そうと思っても、「何から始めればいいのか分からない」「どんな探し方があるの?」「良い物件を見つけるにはどうすればいい?」といった疑問や不安を抱える方は少なくないでしょう。特に、初めて開業する方にとっては、専門用語の多さやプロセスの複雑さに戸惑うことも多いはずです。

この記事では、これからテナントを探す全ての事業者の方々に向けて、テナント探しの全プロセスを網羅的に解説します。探し始める前の準備段階から、具体的な探し方の種類、契約までの詳細なステップ、そして成功確率を高めるための実践的なコツまで、順を追って分かりやすく説明します。さらに、内見時に必ずチェックすべきポイントや、契約時に発生する初期費用の内訳、後々のトラブルを避けるための注意点についても詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、テナント探しの全体像を明確に理解し、自信を持って物件選びに臨めるようになります。 あなたの事業にとって最適なパートナーとなる「理想のテナント」を見つけ出し、ビジネスの成功に向けた確かな第一歩を踏み出しましょう。

目次

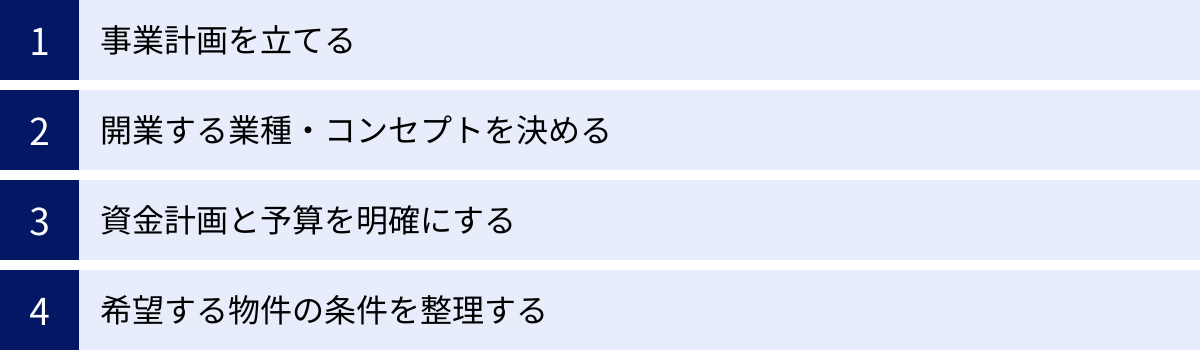

テナント探しを始める前の準備

テナント探しは、やみくもに不動産情報サイトを眺めたり、街を歩き回ったりするだけでは成功しません。行動を起こす前に、自社のビジネスの骨格を固め、どのような物件が必要なのかを明確にする「準備」こそが、最も重要です。この準備段階を丁寧に行うことで、その後の物件探しがスムーズに進み、判断に迷った際の明確な指針となります。ここでは、テナント探しを始める前に必ず行うべき4つの準備について詳しく解説します。

事業計画を立てる

事業の成功は、精緻な事業計画から始まります。テナント探しにおいても、事業計画は、どのような立地で、どれくらいの広さ・家賃の物件を選ぶべきかを決定するための羅針盤となります。感覚だけで物件を選んでしまうと、「思ったより売上が上がらず家賃が払えない」「ターゲット層とエリアの客層がずれていた」といった失敗に繋がりかねません。

まず、「売上目標」と「収支計画」を具体的に立てましょう。1ヶ月あたり、1年あたりで、どれくらいの売上を見込むのか。その売上を達成するために必要な経費(仕入れ費、人件費、広告宣伝費など)はいくらか。そして、利益はどれくらい残るのかをシミュレーションします。この収支計画の中で、毎月支払える「家賃の上限」が自ずと見えてきます。一般的に、飲食店の家賃は売上の10%以内が健全な経営の目安と言われています。この基準を元に、無理のない家賃予算を設定することが重要です。

次に、「ターゲット顧客」を明確に定義します。年齢、性別、職業、ライフスタイル、所得層など、どのような顧客に来店してほしいのかを具体的にイメージします。例えば、「20代の学生向けに低価格なランチを提供する」のか、「40代のビジネスパーソン向けに落ち着いた空間でディナーを提供する」のかによって、最適な立地は全く異なります。ターゲット顧客を明確にすることで、彼らが集まるエリアはどこか、どのような雰囲気の街を選ぶべきかが見えてきます。

事業計画は、金融機関から融資を受ける際の必須書類でもあります。しっかりとした事業計画を立てることは、資金調達をスムーズに進めるためにも不可欠です。この段階で、事業のコンセプトや将来の展望を言語化し、客観的な数値に落とし込む作業が、後のすべての判断基準を築き上げます。

開業する業種・コンセプトを決める

事業計画と密接に関連しますが、開業する「業種」と、他店との差別化を図るための「コンセプト」を具体的に定めることも、物件選びの重要な前提条件です。

まず、業種によって求められる物件の条件は大きく異なります。

- 飲食店: 厨房設備を設置するための給排水設備、ガス容量、排気設備が必須です。特に、焼肉や中華料理など、煙や匂いが多く出る「重飲食」の場合は、強力な排気ダクトを設置できるか、近隣住民への配慮が可能かといった点が厳しく問われます。

- 物販店: 商品を魅力的に見せるための広い窓や、在庫を保管するバックヤードのスペースが必要になります。アパレルであれば試着室のスペースも考慮しなければなりません。

- 美容室・サロン: シャンプー台を設置するための給排水設備が不可欠です。また、お客様がリラックスできるような、プライベート感のある空間や、内装にこだわりを反映させやすい構造が求められます。

- オフィス: スタッフが快適に働ける環境が重要です。十分な広さ、OAフロアの有無、インターネット回線の速度、会議室スペースの確保などがポイントになります。

次に、店舗の「コンセプト」を明確にすることで、物件に求める内装や外観のイメージが固まります。 例えば、「ヴィンテージ感のある隠れ家的なバー」というコンセプトであれば、築年数の古い建物の雰囲気を活かした物件や、路地裏の物件が候補になるかもしれません。一方で、「清潔感と開放感のあるオーガニックカフェ」であれば、日当たりの良い角地や、天井の高い物件が理想的です。

このように、業種とコンセプトを事前に固めておくことで、「どのような設備が必要か」「どのような外観・内装が理想か」「どのような雰囲気のエリアが適しているか」といった、物件探しの具体的なチェックリストが作成できます。これが曖昧なままでは、内見に行っても何を確認すれば良いのか分からず、時間だけが過ぎていってしまいます。

資金計画と予算を明確にする

事業を始めるには、まとまった資金が必要です。テナント契約にかかる費用は、その中でも大きなウェイトを占めます。資金計画が曖昧なまま物件探しを始めると、気に入った物件が見つかっても資金が足りずに契約できなかったり、逆に初期費用を抑えすぎたために事業運営に支障をきたす設備投資ができなかったりする事態に陥ります。

資金計画は、大きく分けて「開業資金(イニシャルコスト)」と「運転資金(ランニングコスト)」の2つを考える必要があります。

開業資金は、事業をスタートするまでに一度だけかかる費用のことです。主な内訳は以下の通りです。

- 物件取得費: 保証金(敷金)、礼金、仲介手数料、前家賃など、テナント契約時に支払う初期費用です。これは家賃の10ヶ月分以上になることも珍しくありません。

- 内装工事費: スケルトン物件(何もない状態)から内装を作る場合はもちろん、居抜き物件(前のテナントの設備が残っている状態)でも、コンセプトに合わせて改修費用がかかります。

- 設備・什器購入費: 厨房機器、テーブル、椅子、レジ、PC、電話など、事業に必要な備品一式の購入費用です。

- 広告宣伝費: オープンを告知するためのチラシ、Webサイト制作、SNS広告などの費用です。

- その他: 会社設立費用、許認可取得費用、当面の仕入れ費用など。

運転資金は、事業を開始してから継続的にかかる費用のことです。特に、開業当初は売上が安定しない可能性が高いため、最低でも6ヶ月分の運転資金を用意しておくのが理想とされています。

- 家賃・共益費: 毎月固定で発生する最大のコストです。

- 人件費: スタッフを雇用する場合の給与。

- 水道光熱費・通信費: 電気、ガス、水道、インターネットなどの費用。

- 仕入れ費: 商品や原材料の費用。

- 広告宣見費: 継続的な集客活動のための費用。

- その他: リース料、税金など。

これらの費用を詳細にリストアップし、総額でいくら必要なのかを算出します。その上で、自己資金でどれくらい賄えるのか、不足分は日本政策金融公庫や制度融資などを利用してどのように調達するのか、具体的な計画を立てましょう。予算が明確になって初めて、支払える家賃の上限や、内装工事にかけられる費用が決まり、現実的な物件選びが可能になります。

希望する物件の条件を整理する

事業計画、コンセプト、資金計画が固まったら、いよいよ物件に求める具体的な条件を整理します。この作業を行うことで、不動産会社に相談する際にも的確に希望を伝えることができ、効率的な物件探しに繋がります。

条件を整理する際は、「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば満たしたい条件(Want)」に分けてリストアップするのがおすすめです。100%理想通りの完璧な物件が見つかることは稀です。優先順位をつけておくことで、複数の候補物件を比較検討する際に、冷静な判断が下せるようになります。

以下に、整理すべき条件の例を挙げます。

| カテゴリ | 条件の例 | Must / Want |

|---|---|---|

| 立地・エリア | 〇〇駅 徒歩5分以内、大通り沿い、商店街の中、オフィス街、住宅街 | Must |

| 広さ・面積 | 15坪(約50㎡)以上、20坪(約66㎡)まで | Must |

| 家賃・予算 | 家賃〇〇万円/月 以下(共益費込み)、保証金は家賃の〇ヶ月分まで | Must |

| 階数 | 1階(路面店)、2階以上でも可(看板設置が条件)、地下は不可 | Want |

| 物件の種類 | 居抜き物件(飲食店)、スケルトンでも可 | Want |

| 設備 | 重飲食可、動力(三相200V)あり、都市ガス、グリストラップ設置可 | Must |

| 外観・構造 | ガラス張りのファサード、天井高3m以上、看板設置スペースが大きい | Want |

| 周辺環境 | 競合店が少ない、近隣にコインパーキングがある、スーパーが近い | Want |

このように条件を具体的に、そして優先順位をつけて整理しておくことで、不動産ポータルサイトでの検索や、不動産会社への相談が非常にスムーズになります。また、自分の中での判断基準が明確になるため、「なんとなく良さそう」といった曖昧な理由で契約してしまう失敗を防ぐことができます。この準備段階こそが、理想のテナント探しの成否を分ける最も重要なフェーズであると覚えておきましょう。

テナントの探し方6つの方法

テナント探しの準備が整ったら、次はいよいよ具体的な物件探しのアクションに移ります。テナントを探す方法は一つではありません。複数の方法を組み合わせることで、より多くの情報に触れ、理想の物件に出会える確率を高めることができます。ここでは、代表的な6つのテナントの探し方について、それぞれのメリット・デメリットを交えながら詳しく解説します。

① 不動産ポータルサイトで探す

現代の物件探しにおいて、最も手軽で一般的な方法が、インターネットの不動産ポータルサイトを利用することです。多くの不動産会社が自社の管理物件や仲介物件の情報を掲載しており、エリア、駅からの距離、家賃、広さ、業種といった様々な条件で絞り込み検索ができます。

メリット:

- 情報量が圧倒的に多い: 全国各地の膨大な物件情報を、時間や場所を問わずに閲覧できます。

- 手軽さと効率性: 自宅や移動中のスマートフォンからでも気軽に検索でき、複数の物件を同時に比較検討できます。

- 相場感の把握: 希望するエリアの家賃相場や物件の傾向を掴むのに非常に役立ちます。これは後の交渉や判断の基準となります。

デメリット:

- 情報の鮮度: 人気の物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上に掲載されていてもすでに契約済み(おとり物件)の場合があります。

- 競争率の高さ: 誰でもアクセスできるため、好条件の物件には問い合わせが殺到し、競争が激しくなります。

- 情報の限界: 掲載されている情報だけでは、周辺環境の雰囲気や実際の設備の状態など、細かなニュアンスは分かりません。

ポータルサイトは、あくまで物件探しの第一歩として、市場の動向を把握し、気になる物件の候補をリストアップするためのツールと位置づけるのが良いでしょう。気になる物件が見つかったら、すぐに問い合わせのアクションを起こすことが重要です。

② 不動産会社の店舗へ行って相談する

ポータルサイトである程度の相場観や希望エリアのイメージが固まったら、次に事業用物件を専門に扱う不動産会社の店舗へ直接足を運び、相談してみましょう。特に、開業したいエリアに根ざした地元の不動産会社は、独自の貴重な情報を持っている可能性があります。

メリット:

- 非公開物件(未公開物件)の紹介: ポータルサイトには掲載されていない、いわゆる「水面下」で動いている物件を紹介してもらえる可能性があります。これは、まだ情報が出回る前の優良物件であることも少なくありません。

- 専門的なアドバイス: 事業内容や計画を伝えることで、プロの視点から最適なエリアや物件タイプを提案してもらえます。また、地域の条例や法規制、近隣の商圏情報など、専門家ならではの知見を得られます。

- 交渉の代行: 家賃や契約条件など、大家さん(貸主)との交渉を代行してくれます。個人で交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性があります。

デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の知識や経験、熱意によって、得られる情報の質や提案内容が大きく変わります。相性が合わないと感じたら、別の担当者や別の会社に相談することも必要です。

- 得意分野の偏り: 不動産会社によって、「飲食店に強い」「オフィス専門」「特定のエリアに特化」など、得意な分野があります。自社の業種や希望エリアに合わない会社に相談しても、良い情報は得にくいかもしれません。

不動産会社を訪問する際は、事前に作成した事業計画書や希望条件リストを持参すると、話がスムーズに進みます。一社に絞らず、複数の不動産会社に相談することで、より多くの情報を得られ、客観的な判断ができるようになります。

③ 街を歩いて自分で探す

希望するエリアが決まっている場合、実際にその街を自分の足で歩いてみる「足で探す」方法も非常に有効です。デジタルな情報だけでは得られない、五感をフルに使ったリアルな情報を収集できます。

メリット:

- 現地の雰囲気の体感: 人通りの多さや客層、街の活気、騒音レベルなど、データでは分からない「生の情報」を肌で感じることができます。平日と休日、昼と夜など、時間帯や曜日を変えて歩いてみると、さらに深い理解が得られます。

- 「貸店舗」の貼り紙発見: ポータルサイトや不動産会社を通さずに、直接「貸店舗」や「テナント募集」の貼り紙が出されている物件を見つけられることがあります。これらはまだ市場に出回っていない掘り出し物の可能性があります。

- 商圏のリアルな把握: 競合店はどこにあるか、どのような商売が繁盛しているか、逆に空き店舗はどれくらいあるかなどを直接確認でき、事業計画の精度を高めるのに役立ちます。

デメリット:

- 非効率で時間がかかる: 広範囲を網羅するのは難しく、時間と労力がかかります。

- 得られる情報が限定的: 貼り紙を見つけても、家賃や詳細な条件は問い合わせてみないと分かりません。また、物件の内部を確認することもできません。

この方法は、他の探し方と並行して行うのがおすすめです。ポータルサイトや不動産会社で候補を見つけた後、その周辺エリアを実際に歩いてみることで、物件の評価をより確かなものにできます。

④ 知人や同業者から紹介してもらう

すでに事業を営んでいる知人や、同じ業界の仲間からの紹介も、有力な情報源となり得ます。特に、閉店や移転を考えている店舗の情報をいち早くキャッチできる可能性があります。

メリット:

- 情報の信頼性が高い: 親しい間柄からの情報であるため、信頼性が高く、物件の良い点も悪い点も率直に聞けることが多いです。

- 好条件での引き継ぎ: 居抜き物件の場合、造作譲渡料を安くしてもらえたり、什器や備品を無償で譲ってもらえたりと、公の市場では得られないような好条件で引き継げる可能性があります。

- 非公開の情報: まだどこにも出ていない、まさに「ここだけの話」として貴重な物件情報にアクセスできることがあります。

デメリット:

- 機会が限定的: 常に情報があるわけではなく、タイミングに大きく左右されるため、この方法だけに頼ることはできません。

- 人間関係のしがらみ: 紹介してもらった手前、条件が合わなくても断りにくかったり、契約後にトラブルが発生した場合に関係が気まずくなったりするリスクがあります。

人脈は貴重な財産です。日頃から同業者との交流会に参加したり、情報交換を密にしたりすることで、思わぬチャンスが舞い込んでくるかもしれません。

⑤ 開業コンサルタントに相談する

物件探しだけでなく、事業計画の策定から資金調達、内装デザイン、集客戦略まで、開業に関するあらゆるプロセスをトータルでサポートしてくれるのが開業コンサルタントです。

メリット:

- ワンストップでのサポート: テナント探しという一つのタスクだけでなく、開業全体の流れを見据えた上で最適な物件を提案してくれます。 各分野の専門家とのネットワークを持っているため、内装業者や行政書士などを紹介してもらえることもあります。

- 事業計画のブラッシュアップ: プロの視点から事業計画を客観的に評価し、より実現可能性の高い計画へとブラッシュアップしてくれます。これが金融機関の融資審査で有利に働くこともあります。

- 時間と労力の削減: 煩雑な手続きや業者選定などを任せられるため、事業主は商品開発やサービス設計といった本来の業務に集中できます。

デメリット:

- 費用がかかる: 当然ながらコンサルティングフィーが発生します。開業資金に余裕がない場合は、利用のハードルが高くなります。

- コンサルタントの質: コンサルタントにも得意な業種や分野があります。実績や専門性をよく確認し、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

特に初めての開業で何から手をつけていいか分からない方や、本業が忙しく開業準備に時間を割けない方にとっては、心強い味方となるでしょう。

⑥ フランチャイズ本部に相談する

特定のチェーン店に加盟して開業するフランチャイズ(FC)という選択肢もあります。この場合、物件探しはフランチャイズ本部が主導で行うか、強力にサポートしてくれます。

メリット:

- 豊富な立地開発ノウハウ: 本部は長年の経験から、どのような立地で成功しやすいかという独自のデータとノウハウを蓄積しています。 このノウハウに基づいた物件を紹介してもらえるため、立地選定で失敗するリスクを大幅に低減できます。

- 交渉力とサポート体制: 本部が貸主と交渉するため、個人では難しい好条件を引き出せる場合があります。また、物件探しから開店までの一連の流れをパッケージでサポートしてくれます。

- ブランド力の活用: すでに知名度のあるブランドの看板を掲げられるため、開店当初から安定した集客が見込めます。

デメリット:

- 加盟が前提: 当然ながら、そのフランチャイズに加盟することが前提となります。

- 自由度の低さ: 物件の選定や内装、提供するサービスなど、本部の規定に従う必要があり、経営の自由度は低くなります。

- ロイヤリティの発生: 売上に対して一定のロイヤリティ(対価)を本部に支払い続ける必要があります。

自分の裁量で自由に事業をやりたい方には向きませんが、経営ノウハウに自信がなく、確立された成功モデルのもとで安定したスタートを切りたい方には、有力な選択肢の一つです。

| 探し方 | 主なメリット | 主なデメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① ポータルサイト | 情報量が多い、手軽に相場感を掴める | 情報の鮮度が低い、競争率が高い | まずは幅広く情報を集めたい人、自分のペースで探したい人 |

| ② 不動産会社 | 非公開物件の紹介、専門的アドバイス | 担当者との相性、得意分野の偏り | 具体的な希望条件が固まっている人、プロの意見を聞きたい人 |

| ③ 街歩き | 現地の雰囲気を体感できる、掘り出し物 | 非効率、時間がかかる | 開業エリアが明確に決まっている人、商圏を肌で感じたい人 |

| ④ 知人・同業者 | 情報の信頼性、好条件での引き継ぎ | 機会が限定的、人間関係のしがらみ | 業界内に人脈がある人、居抜き物件を探している人 |

| ⑤ 開業コンサル | 開業全体のサポート、時間と労力の削減 | 費用がかかる、コンサルタントの質 | 初めて開業する人、開業準備に時間をかけられない人 |

| ⑥ FC本部 | 立地ノウハウ、ブランド力、サポート体制 | 加盟が前提、自由度が低い、ロイヤリティ | 経営未経験の人、安定したスタートを切りたい人 |

テナント探しにおすすめの不動産ポータルサイト5選

インターネットを活用したテナント探しは、今や最も基本的な手法の一つです。数多くの不動産ポータルサイトが存在しますが、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、テナント探しで特に評価が高く、多くの事業者に利用されている代表的なポータルサイトを5つ厳選し、その特徴を解説します。これらのサイトを併用することで、より効率的に、そして網羅的に物件情報を収集できます。

① at home(アットホーム)

「at home(アットホーム)」は、全国の不動産情報を網羅する老舗の大手ポータルサイトです。住居用のイメージが強いかもしれませんが、事業用物件の専門サイト「アットホーム 店舗・事務所」も非常に充実しています。

特徴:

- 全国を網羅する加盟店ネットワーク: アットホームの最大の強みは、全国各地の地域に根差した不動産会社が数多く加盟している点です。これにより、都心部だけでなく、地方都市や郊外の物件情報も豊富に見つかります。

- 多様な物件種別: 飲食店や物販店はもちろん、倉庫、工場、貸地といった専門的な事業用物件のカテゴリも細かく設定されており、幅広い業種のニーズに対応しています。

- 詳細な検索条件: 「居抜き」「フリーレント」「看板掲載スペースあり」といった、事業者ならではのこだわり条件で絞り込み検索が可能です。また、「業種から探す」機能では、例えば「ラーメン・中華料理」「カフェ・喫茶店」「美容室・エステ」など、具体的な業態から適した物件を探すことができます。

こんな人におすすめ:

- 都心部だけでなく、地方での開業を検討している人

- 幅広い業種の中から、自社に適した物件を探したい人

- 地域密着型の不動産会社が扱う掘り出し物情報に期待する人

(参照:アットホーム株式会社 公式サイト)

② SUUMO(スーモ)

「SUUMO(スーモ)」は、株式会社リクルートが運営する、日本最大級の不動産情報サイトです。圧倒的な知名度とブランド力を誇り、その情報量は他の追随を許しません。事業用物件に関しても、「SUUMO for an OFFICE」や店舗探し専用のページが用意されています。

特徴:

- 圧倒的な物件掲載数: SUUMOの最大の魅力は、その膨大な物件情報量です。多くの不動産会社が情報を掲載しているため、とにかくたくさんの物件を比較検討したい場合に最適です。

- 使いやすいインターフェース: 直感的で分かりやすいウェブサイトのデザインと、スムーズな検索機能には定評があります。地図から物件を探したり、通勤時間から検索したりと、ユーザーフレンドリーな機能が充実しています。

- 豊富なコンテンツ: 物件情報だけでなく、開業ノウハウやエリア情報、トレンドに関するコラムなど、読み物コンテンツも充実しており、情報収集に役立ちます。

こんな人におすすめ:

- まずはできるだけ多くの物件情報に触れたい人

- 使いやすいサイトでストレスなく物件を探したい人

- 大手ならではの安心感を重視する人

(参照:株式会社リクルート SUUMO公式サイト)

③ LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」は、株式会社LIFULLが運営する大手不動産情報サイトです。ユーザー視点に立った独自のサービスや機能開発に力を入れているのが特徴です。事業用物件についても「LIFULL HOME’S 店舗・事務所」という専門サイトを展開しています。

特徴:

- 情報の見やすさと透明性: 各物件ページでは、写真が豊富に掲載されているだけでなく、「この物件の気になる点」といった形で、不動産会社からの客観的なコメントが掲載されている場合があります。情報の透明性を高めようとする姿勢がユーザーからの信頼を得ています。

- 独自の検索機能: 「こだわり条件」の豊富さはもちろん、「見える!賃料相場」機能を使えば、希望する駅や市区町村の家賃相場を間取り別にグラフで確認でき、予算設定の参考になります。

- 多様な関連サービス: 物件探しだけでなく、引越しやトランクルーム、不動産売却査定など、住まいや暮らしに関する幅広いサービスを展開しており、そのネットワークも強みの一つです。

こんな人におすすめ:

- 写真や客観的な情報をもとに、じっくり物件を吟味したい人

- 家賃相場などのデータを参考に、論理的に物件を選びたい人

- 見やすく整理された情報で効率的に探したい人

(参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S公式サイト)

④ 店舗そのままオークション

「店舗そのままオークション」は、その名の通り、居抜き物件に特化したユニークなプラットフォームです。初期費用を大幅に抑えたい飲食店やサービス業の開業希望者から絶大な支持を得ています。

特徴:

- 居抜き物件専門: 掲載されているのは、基本的に内装や設備が残ったままの居抜き物件のみです。これにより、内装工事費を大幅に削減し、スピーディーな開業が可能になります。

- 造作譲渡料0円の物件が多数: 最大の特徴は、「造作譲渡(内装や設備の譲渡)を無償」とする物件が非常に多いことです。退店する側も、原状回復費用(スケルトンに戻す費用)を節約できるため、Win-Winの関係が成り立っています。

- オークション形式: 一部の物件では、購入希望者が入札するオークション形式が採用されています。これにより、公平なプロセスで譲渡先が決定されます。

こんな人におすすめ:

- 飲食店や美容室などの開業で、初期費用を可能な限り抑えたい人

- 短期間でのスピーディーな開業を目指している人

- 退店コストを抑えたい現オーナーと、出店コストを抑えたい開業希望者のマッチングに興味がある人

(参照:株式会社M&Aオークション 店舗そのままオークション公式サイト)

⑤ テンポスター

「テンポスター」は、飲食店やサロンなどの店舗物件に特化した専門サイトです。特に、都心部や一都三県の物件情報に強く、独自のネットワークを活かしたサービス展開が魅力です。

特徴:

- 飲食店・店舗物件への特化: ターゲットを絞っている分、専門性が高く、飲食店開業に必要な「重飲食可」「ダクト」「グリストラップ」といった専門的な条件での検索がしやすい設計になっています。

- 非公開物件の情報: サイトに登録することで、一般には公開されていない優良な非公開物件の情報を紹介してもらえるサービスがあります。好条件の物件は非公開で取引されることが多いため、これは大きなメリットです。

- 開業支援サービス: 物件探しだけでなく、資金調達の相談や内装業者の紹介など、開業に関わる様々なサポートを提供している場合があります。専門サイトならではの手厚いサポートが期待できます。

こんな人におすすめ:

- 飲食店やサロンの開業を具体的に考えている人

- 都心部で物件を探しており、非公開情報にアクセスしたい人

- 物件探しと合わせて、開業に関する専門的なサポートを受けたい人

| サイト名 | 主な特徴 | 強み・差別化ポイント | 運営会社 |

|---|---|---|---|

| at home | 全国の地域密着型物件が豊富 | 地方の物件情報、多様な事業用物件カテゴリ | アットホーム株式会社 |

| SUUMO | 圧倒的な物件掲載数と知名度 | 情報量の多さ、使いやすいUI/UX | 株式会社リクルート |

| LIFULL HOME’S | 情報の見やすさと透明性 | 客観的な情報提供、家賃相場データ | 株式会社LIFULL |

| 店舗そのままオークション | 居抜き物件専門プラットフォーム | 造作譲渡料0円案件の多さ、オークション形式 | 株式会社M&Aオークション |

| テンポスター | 飲食店・店舗物件に特化 | 専門性の高さ、非公開物件情報、開業支援 | 株式会社TOA |

これらのサイトはそれぞれに個性があります。一つのサイトだけに絞るのではなく、複数のサイトに登録し、それぞれの強みを活かしながら情報を収集することが、理想のテナントを見つけるための近道と言えるでしょう。

テナント探しから契約までの9ステップ

テナント探しは、物件情報を見て問い合わせるだけで完結するものではありません。申し込みから審査、契約、そして物件の引き渡しまで、いくつかの段階を経る必要があります。この一連の流れを事前に理解しておくことで、各ステップで何をすべきかが明確になり、スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、テナント探しを開始してから実際に契約を締結するまでの具体的な9つのステップを解説します。

① 事業計画と希望条件の整理

すべての始まりは、ここからです。本記事の冒頭「テナント探しを始める前の準備」で解説した通り、しっかりとした事業計画と、それに基づいた物件の希望条件がなければ、その後のプロセスは全て砂上の楼閣となってしまいます。

この段階では、以下の点を再確認し、文書化しておきましょう。

- 事業内容: どのような商品・サービスを、誰に、どのように提供するのか。

- 収支計画: 売上目標と経費を算出し、支払可能な家賃の上限を決定する。

- 資金計画: 開業資金と運転資金の総額、自己資金と借入金の割合。

- 希望条件リスト: 立地、広さ、家賃、設備などについて、「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」に分けて整理する。

これらの準備が、不動産会社への的確な要望伝達や、融資審査、入居審査など、後続のすべてのステップで重要な役割を果たします。

② 物件情報の収集

次に、ステップ①で整理した希望条件を基に、具体的な物件情報を収集します。前述した「テナントの探し方6つの方法」を参考に、複数のチャネルを組み合わせて情報を集めましょう。

- 不動産ポータルサイト: 「at home」「SUUMO」などで、希望エリアの相場観を掴みながら、候補物件をリストアップします。

- 不動産会社への相談: 希望エリアに強い不動産会社をいくつか訪問し、非公開物件の情報提供を依頼します。

- 街歩き: 実際に希望エリアを歩き、周辺環境や競合店の状況を自分の目で確認します。

この段階では、完璧な物件を一つ見つけようとするのではなく、少しでも可能性を感じる物件を複数ピックアップしておくことがポイントです。

③ 不動産会社への問い合わせ

物件情報の収集中に気になる物件が見つかったら、速やかにその物件を取り扱う不動産会社へ問い合わせを行います。人気の物件はすぐに他の希望者が現れるため、スピード感が重要です。

問い合わせの際には、単に「物件の詳細を知りたい」と伝えるだけでなく、ステップ①で準備した事業内容や希望条件を具体的に伝えることで、不動産会社側もより的確な情報提供や提案がしやすくなります。

確認すべき主な内容は以下の通りです。

- その物件がまだ募集中であるか(最新の状況)

- 内見は可能か、日時の調整

- Webサイトに掲載されていない詳細な情報(例えば、具体的な設備状況など)

- 自社の業種(特に飲食店の場合、重飲食が可能かなど)での利用が可能か

この問い合わせが、不動産会社との最初の接点となります。丁寧かつ明確なコミュニケーションを心がけましょう。

④ 物件の内見

問い合わせ後、日程を調整して実際に物件を訪れるのが「内見(ないけん)」です。内見は、テナント選びにおいて最も重要なステップの一つと言っても過言ではありません。図面や写真だけでは決して分からない、物件のリアルな状態を確認する唯一の機会です。

内見時には、メジャー、スマートフォン(写真撮影用)、筆記用具、そして詳細なチェックリストを持参しましょう。どこをチェックすべきかについては、後の章「テナント内見時にチェックすべきポイント」で詳しく解説しますが、単に室内を見るだけでなく、以下の点も意識することが重要です。

- 複数の視点: 自分の視点だけでなく、「お客様の視点」「スタッフの視点」で物件を見てみる。

- 周辺環境の確認: 物件の中だけでなく、建物の共用部、周辺の道路、隣接する店舗なども合わせて確認する。

- 時間帯を変えての訪問: 可能であれば、昼と夜、平日と休日など、異なる条件下で周辺環境を確認する。

気になる点は、どんな些細なことでも、同行している不動産会社の担当者にその場で質問し、疑問を解消しておきましょう。

⑤ 入居の申し込み

内見の結果、その物件を借りたいという意思が固まったら、次に行うのが「入居の申し込み」です。これは、「この物件を借りたいです」という意思を貸主(大家さん)に対して正式に示すための手続きです。

通常、「入居申込書」という書類に、契約者(法人または個人事業主)の情報、事業内容、連帯保証人の情報などを記入して提出します。この際、事業計画書や会社の登記簿謄本(法人の場合)などの提出を求められることも多いため、事前に準備しておくとスムーズです。

重要なのは、この申し込みの段階ではまだ契約が成立したわけではないということです。あくまで「入居希望者」として名乗りを上げた状態であり、この後に行われる「入居審査」を通過する必要があります。

⑥ 入居審査

入居申込書と提出書類を基に、貸主(大家さん)および、場合によっては管理会社や保証会社が「この人に物件を貸して問題ないか」を判断するのが「入居審査」です。審査の期間は、数日から1週間程度が一般的です。

審査で重視される主なポイントは以下の通りです。

- 支払い能力: 事業計画に無理がなく、継続的に家賃を支払っていけるか。自己資金や資本金の額も参考にされます。

- 事業内容の信頼性: 実現可能性の高い、堅実な事業であるか。公序良俗に反する事業でないか。

- 連帯保証人の信用力: 安定した収入があるか、信用情報に問題はないか。

- 人柄: 貸主によっては、面談などを通じて、トラブルなく良好な関係を築けそうかといった人柄を重視する場合もあります。

この審査を無事に通過すれば、いよいよ契約へと進むことができます。

⑦ 重要事項説明

入居審査に通過したら、賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士(宅建士)から物件や契約内容に関する重要な事柄の説明を受けます。これを「重要事項説明」と呼びます。

通常、不動産会社の事務所などで、「重要事項説明書」という書面を基に対面で行われます。説明される内容は、物件の登記情報、法令上の制限、契約期間、家賃以外の費用、解約に関する事項、禁止事項など、多岐にわたります。

専門用語が多く難しい内容ですが、非常に重要な説明です。少しでも疑問に思う点や不明な点があれば、遠慮せずにその場で質問し、完全に納得できるまで説明を求めましょう。

⑧ 賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に納得できたら、最終ステップである「賃貸借契約の締結」です。「建物賃貸借契約書」に署名・捺印をします。この契約書は、貸主と借主の間の権利と義務を定めた法的な書類です。

契約時には、以下のものが必要になるのが一般的です。

- 契約金(保証金、礼金、前家賃、仲介手数料など)

- 実印と印鑑証明書(法人の場合は会社実印と印鑑証明書)

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 住民票(個人の場合)

- 収入証明書類など

契約書の内容は、重要事項説明書と重複する部分も多いですが、改めて隅々まで目を通し、特に「特約事項」に不利な内容がないかなどを最終確認してから署名・捺印しましょう。

⑨ 物件の引き渡し

契約を締結し、契約金の支払いが完了すると、いよいよ物件の鍵が引き渡されます。この日(引渡日)から、正式に物件を使用する権利が得られ、家賃の発生も始まります。

引き渡しを受けたら、すぐに内装業者などと現場で打ち合わせを行い、店舗のオープンに向けた工事をスタートさせることになります。

以上が、テナント探しから契約までの大まかな流れです。このプロセス全体で、早くても2〜3ヶ月、長い場合は半年以上かかることもあります。 開業希望日から逆算し、余裕を持ったスケジュールで動き始めることが成功の鍵となります。

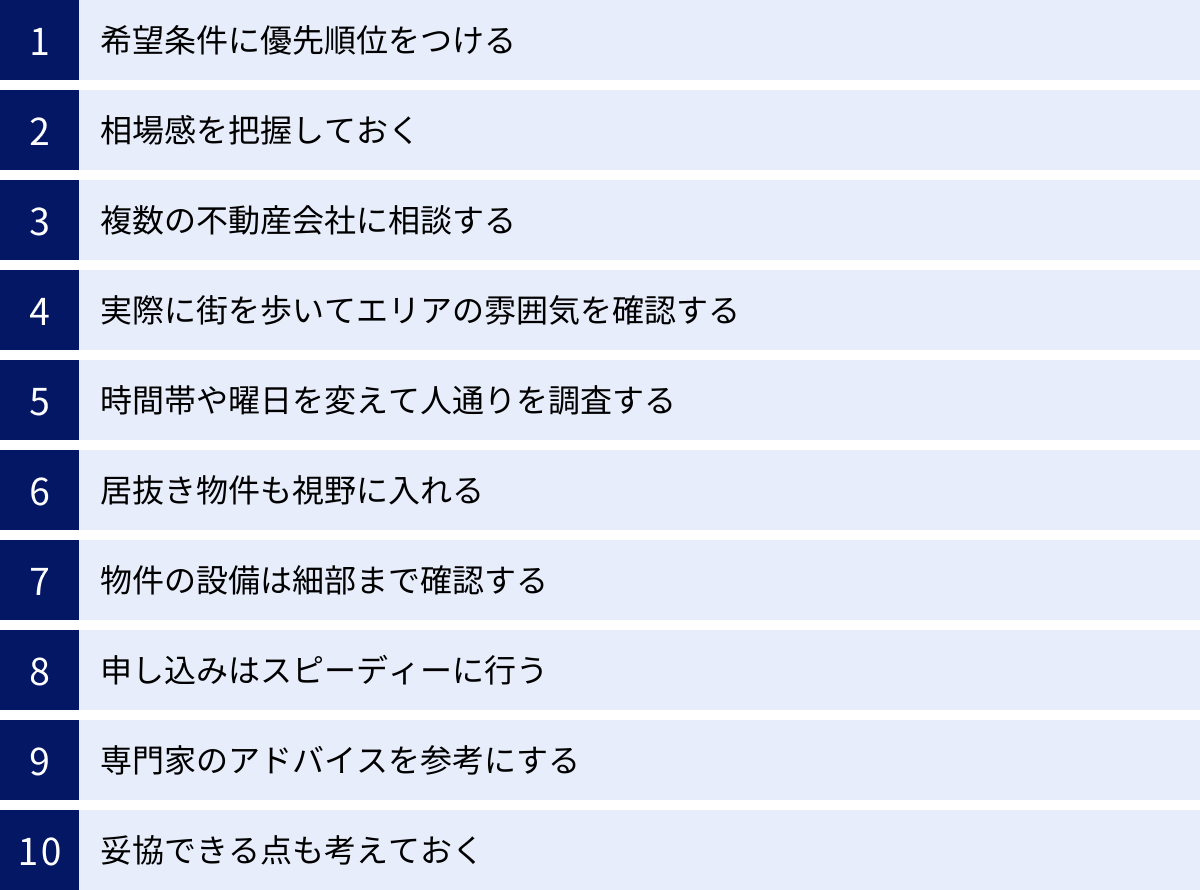

良いテナントを見つけるための10のコツ

テナント探しは、情報収集と行動力、そして少しの運が必要です。しかし、やみくもに行動するだけでは、数多くの物件情報に埋もれてしまい、最適な一軒を見逃してしまうかもしれません。ここでは、良いテナントを見つける確率を格段に高めるための、10個の実践的なコツをご紹介します。これらのコツを意識することで、より戦略的かつ効率的に物件探しを進めることができるようになります。

① 希望条件に優先順位をつける

「駅近で、1階路面店で、家賃が安くて、広さも十分で、内装も綺麗」…そんな100点満点の物件は、残念ながらほとんど存在しません。存在したとしても、すぐに申し込みが殺到します。そこで重要になるのが、希望する条件に優先順位をつけることです。

まず、希望条件をすべてリストアップし、それを以下の3つに分類してみましょう。

- Must(絶対に譲れない条件): これが満たされなければ事業が成り立たない、という必須条件。(例:「重飲食が可能であること」「〇〇坪以上の広さ」)

- Want(できれば満たしたい条件): 事業の成功確率を高めるが、代替案も考えられる条件。(例:「駅徒歩5分以内」「1階であること」)

- Nice to have(あれば嬉しい条件): なくても大きな支障はないが、あればプラスになる条件。(例:「角地であること」「近くにコインパーキングがある」)

このように優先順位を明確にしておくことで、複数の候補物件を比較検討する際に、冷静かつ客観的な判断ができます。「Want条件は満たしているがMust条件がダメなA物件」よりも、「Must条件は完璧だがWant条件が一つ欠けるB物件」の方が優れている、といった判断がつきやすくなります。

② 相場感を把握しておく

希望するエリアの家賃相場を事前に把握しておくことは、非常に重要です。相場を知らなければ、提示された家賃が妥当なのか、割高なのか、あるいは掘り出し物なのかを判断できません。

相場感を養うには、不動産ポータルサイトで希望エリア・広さの物件を数多く閲覧するのが最も手軽で効果的です。「〇〇駅周辺の1階路面店、15坪なら、坪単価は〇〇円くらいだな」という感覚を掴んでおきましょう。

相場感を身につけることで、以下のようなメリットがあります。

- 有利な交渉: 相場より高い家賃が提示された場合に、根拠を持って賃料交渉に臨めます。

- 迅速な意思決定: 相場より明らかに安い優良物件が出てきた際に、「これはチャンスだ」と素早く判断し、申し込みのアクションに移せます。

- 現実的な事業計画: 相場に基づいた家賃で収支計画を立てることで、より現実的で精度の高い事業計画になります。

③ 複数の不動産会社に相談する

不動産会社は、それぞれが得意なエリアや物件種別、そして独自の非公開情報を持っています。そのため、1社だけに絞らず、最低でも3社程度の不動産会社に相談することを強くおすすめします。

複数の会社と付き合うことで、以下のようなメリットが生まれます。

- 情報量の最大化: 各社が持つ非公開物件の情報にアクセスできる機会が増え、選択肢が格段に広がります。

- 多角的な視点: A社は「駅近」を、B社は「周辺のオフィス需要」を、C社は「将来性」を重視するなど、各社の担当者から異なる視点でのアドバイスを得られ、物件を多角的に評価できます。

- 担当者の比較: 対応の速さ、提案の質、業界知識の深さなど、担当者の能力や自分との相性を比較し、最も信頼できるパートナーを見つけることができます。

「たくさんの会社と連絡を取るのは面倒」と感じるかもしれませんが、このひと手間が、結果的に理想の物件との出会いに繋がります。

④ 実際に街を歩いてエリアの雰囲気を確認する

地図やデータだけでは決して分からないのが、その街が持つ「空気感」です。希望するエリアが決まったら、必ず自分の足で歩き、五感でその場所を感じ取りましょう。

チェックすべきポイントは、自社のターゲット顧客が本当にそのエリアにいるか、そして心地よく過ごせる環境かという点です。

- 通行人の年齢層、性別、服装、雰囲気はターゲットと合っているか。

- 街全体の活気はどうか。清潔感はあるか。

- 周辺にはどのような店舗があるか。自社のコンセプトと街の雰囲気が調和しているか。

こうしたリアルな情報は、事業の成否を左右する重要な要素です。データ上の「一等地」が、必ずしも自分のビジネスにとっての「一等地」とは限らないのです。

⑤ 時間帯や曜日を変えて人通りを調査する

街の表情は、時間帯や曜日によって大きく変わります。人通りの調査は、一度だけでなく、複数回、異なるタイミングで行うことが不可欠です。

- 平日 vs 休日: オフィス街なら平日は賑わうが休日は閑散とする、住宅街はその逆、といった特性があります。

- 昼 vs 夜: ランチタイムは人通りが多いが夜は静かになる、逆に夜になると飲み屋街として賑わう、など様々です。

- 天気による変化: 雨の日に人通りが極端に減らないか、アーケードの有無なども確認ポイントです。

特に飲食店の場合、ターゲットとする客層が最も活動する時間帯(例:ランチタイム、ディナータイム)の人通りを重点的に調査することが、売上予測の精度を高める上で極めて重要になります。

⑥ 居抜き物件も視野に入れる

スケルトン物件(内装が何もない状態)は、自由にレイアウトできる魅力がありますが、内装工事に多額の費用と時間がかかります。そこで、特に飲食店や美容室などの設備投資が大きい業種では、「居抜き物件」を積極的に検討する価値があります。

居抜き物件の最大のメリットは、前のテナントが使用していた内装や厨房設備、空調などをそのまま引き継げるため、初期投資を大幅に抑えられる点です。場合によっては、数百万円単位のコスト削減に繋がります。

ただし、デメリットもあります。

- レイアウトの自由度が低い。

- 前の店のイメージが残ってしまう可能性がある。

- 設備の老朽化が進んでいる場合、修理や買い替えでかえって費用がかかることもある。

メリットとデメリットをよく比較検討し、自社のコンセプトに合う居抜き物件が見つかれば、非常に有利なスタートを切ることができます。

⑦ 物件の設備は細部まで確認する

見落としがちですが、事業用物件では「設備」の確認が非常に重要です。特に、後から変更するのが難しい、あるいは多額の費用がかかる設備は、内見時に徹底的にチェックする必要があります。

- 電気容量: 使用する機器の総電力を計算し、必要なアンペア数があるか。不足する場合、増設工事は可能か、費用は誰が負担するか。

- ガスの種類と容量: 都市ガスかプロパンガスか(ランニングコストに影響)。ガス管の口径は厨房機器に対応できるか。

- 給排水設備: 給水管・排水管の位置と口径。特に飲食店では、グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置スペースや設置可否が死活問題となります。

- 排気設備: 煙や匂いを排出するダクトをどこから、どのように屋外に出せるか。近隣への影響はないか。

これらの設備が不十分だと、開業ができない、あるいは追加で高額な工事費が発生するリスクがあります。

⑧ 申し込みはスピーディーに行う

優良なテナント物件は、水面下で多くの事業者が探しています。ポータルサイトに掲載された瞬間から、問い合わせが殺到することも珍しくありません。「少し考えてから…」と思っているうちに、他の人に決まってしまうケースは日常茶飯事です。

そのため、内見して「ここだ!」と確信したら、迷わずすぐに申し込みを入れるというスピード感が求められます。もちろん、そのためには事前の準備が不可欠です。事業計画書や申込に必要な書類をあらかじめ準備しておき、いつでも提出できる状態にしておきましょう。迅速なアクションが、競争を勝ち抜く鍵となります。

⑨ 専門家のアドバイスを参考にする

テナント探しは、自分一人で全てを判断しようとせず、各分野の専門家の力を借りることが成功への近道です。

- 不動産会社の担当者: エリアのプロとして、商圏や相場、物件の特性についてアドバイスを求めましょう。

- 内装業者: 内見に同行してもらい、専門家の視点から、希望するレイアウトが実現可能か、工事費はどれくらいかかりそうか、といった見積もりを出してもらうと非常に参考になります。

- 行政書士・税理士: 許認可の取得や資金調達、事業計画の策定について相談に乗ってもらえます。

これらの専門家からの客観的な意見は、自分では気づかなかったリスクや可能性を洗い出し、より確実な意思決定をサポートしてくれます。

⑩ 妥協できる点も考えておく

最後に、精神的なコツとして「完璧を求めすぎない」ことも重要です。①の優先順位付けとも関連しますが、80%満足できる物件であれば、それは「当たり」と考えるくらいの柔軟な姿勢が大切です。

すべての条件が100%理想通りの物件を探し続けていると、いつまで経っても決まらず、開業のタイミングを逃してしまいます。絶対に譲れない「Must」の条件さえクリアしていれば、残りの「Want」の部分については、ある程度の妥協も必要です。内装デザインの工夫や、オペレーションの改善でカバーできることもあります。

「この物件のこの部分が少し気になるが、それを上回る大きな魅力がある」と感じたら、前向きに検討する勇気を持ちましょう。

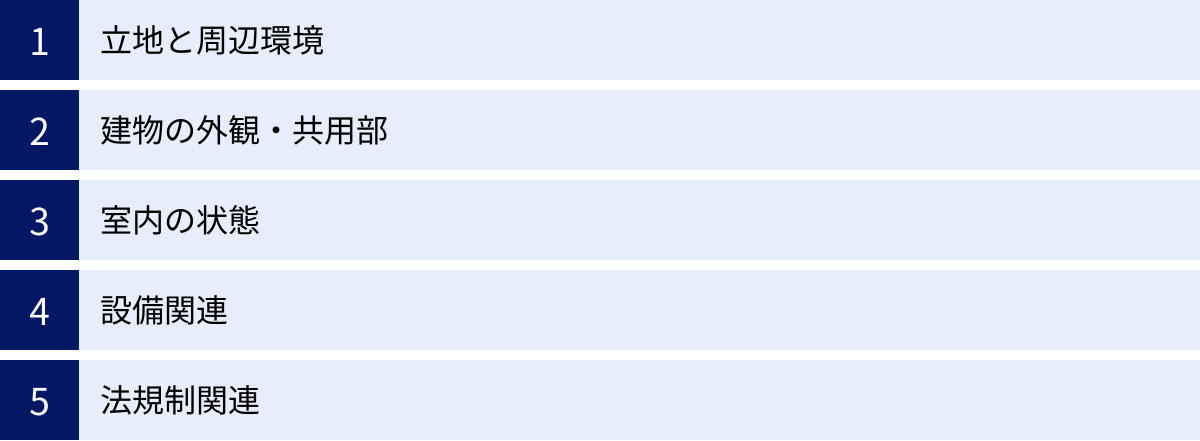

テナント内見時にチェックすべきポイント

テナントの内見は、物件選びのプロセスにおいて最も重要な情報収集の機会です。図面や写真だけでは決して分からない、物件の真の姿を自分の目で確かめることができます。しかし、ただ漠然と室内を眺めるだけでは、重要な点を見逃してしまう可能性があります。ここでは、内見時に必ずチェックすべきポイントを、「立地・周辺環境」「建物」「室内」「設備」「法規制」の5つのカテゴリーに分けて、網羅的に解説します。内見前にはこのリストを確認し、万全の準備で臨みましょう。

立地と周辺環境

物件そのものだけでなく、その物件がどのような場所に建っているのかを確認することは、集客や事業運営に直結する極めて重要な要素です。

人通りや客層

- 人通りの量と質: 平日・休日、昼・夜など、複数の時間帯で人通りの量をチェックします。単に量が多いだけでなく、自社のターゲットとなる客層(年齢、性別、雰囲気など)が実際に歩いているかが最も重要です。

- 動線: 人々は主にどちらから来て、どちらへ流れていくのか。駅からのメインストリート上にあるのか、一本入った路地なのか。人々が足を止めやすい場所か、通り過ぎてしまう場所かを見極めます。

- 視認性: 目的なく歩いている人からも、店舗の存在がパッと目につくか。街路樹や電柱、他の建物の看板などで隠れていないか、少し離れた場所から確認しましょう。

駅からの距離とアクセス

- 実測時間: 物件情報に記載されている「徒歩〇分」は、多くの場合、直線距離や信号待ちを考慮しない時間です。必ず最寄り駅から実際に歩いてみて、体感的な距離と時間を計りましょう。

- 道のり: 駅からの道は分かりやすいか。坂道や階段、人通りの少ない暗い道はないか。お客様がストレスなくたどり着けるルートかを確認します。

- 交通量: 車での来店も見込む場合、前面道路の交通量や、駐車のしやすさ、近隣のコインパーキングの有無と料金も重要なチェックポイントです。

競合店の有無

- 直接的な競合: 同じ業種の店舗が近くにどれくらいあるか。その店舗は繁盛しているか、どのような特徴があるか。自店が参入して勝ち目はあるか、あるいは共存できるかを分析します。

- 間接的な競合: 業種は違えど、お客様の時間を奪い合う可能性がある店舗(例えば、カフェの近くにあるファストフード店など)の存在も把握しておきましょう。

- 相乗効果が期待できる店舗: 逆に、自店のターゲット層が訪れるような、相性の良い店舗(例:美容室の近くのネイルサロン、書店の近くのカフェ)があれば、プラス要因となります。

建物の外観・共用部

お客様は、店舗の中に入る前に、まず建物の外観を目にします。建物の印象が、そのまま店舗のイメージに繋がることを忘れてはいけません。

建物の管理状態

- 外壁やエントランス: 外壁にひび割れや汚れはないか。エントランスや集合ポスト、廊下、階段、エレベーターなどの共用部分は清潔に保たれているか。管理が行き届いている建物は、オーナーや管理会社の意識が高い証拠でもあります。

- 築年数と耐震性: 建物の古さはコンセプトによっては味になりますが、耐震基準(特に1981年の新耐震基準を満たしているか)は確認しておくと安心です。

- 他の入居テナント: 同じビルにどのようなテナントが入っているか。自店のブランドイメージを損なうようなテナントが入っていないかを確認しましょう。

看板の設置可否と視認性

- 設置場所とサイズ: 看板をどこに、どのくらいの大きさで設置できるのかは、集客において極めて重要です。指定された場所やサイズ制限があるか、必ず確認しましょう。

- 視認性: 想定される設置場所から、看板が通行人や車からよく見えるか。昼夜ともに見やすいかを確認します。

- 設置に関するルール: ビルの規約で、看板のデザインや色、照明(電飾)に関するルールが定められている場合があります。事前に確認が必要です。

室内の状態

いよいよ物件の内部です。広さや間取りだけでなく、細かな部分までチェックします。

広さと間取り

- 実測と動線確認: 図面を持参し、メジャーで実際の寸法を測ります。特に、厨房やバックヤード、客席など、各スペースに必要な面積が確保できるかを確認します。柱の位置や形が、レイアウトの大きな制約になることがあるため注意が必要です。

- スタッフとお客様の動線: 実際に店内を歩き回り、スタッフが効率的に作業できるか(作業動線)、お客様が快適に過ごせるか(客動線)をシミュレーションします。動線が交錯しすぎないか、スムーズな移動が可能かを確認しましょう。

天井の高さ

- 開放感と印象: 天井が高いと、同じ面積でも空間が広く、開放的に感じられます。逆に低いと圧迫感を与えてしまうことがあります。

- 設備設置の制約: 天井裏にダクトを通したり、埋め込み式の照明や空調を設置したりする場合、天井の高さ(正確には天井懐の深さ)が重要になります。内装業者に同行してもらい、確認するのが確実です。

内装の劣化具合

- 床・壁・天井: 傷、汚れ、シミ、ひび割れ、カビなどがないか。床の水平は保たれているか。

- 修繕の必要性: どの程度の修繕が必要になりそうか、その費用は誰が負担するのか(貸主負担か借主負担か)を契約前に確認することが重要です。

- 残置物: 居抜き物件の場合、残されている設備や什器が「残置物」なのか「設備」なのかを確認します。「設備」であれば故障時の修理義務は貸主にありますが、「残置物」の場合は借主の責任で修理・処分する必要があります。

設備関連

事業の生命線となるインフラ設備は、最も入念にチェックすべき項目です。

電気の容量

- 分電盤の確認: 分電盤(ブレーカー)を見て、現在の契約アンペア数と、単相100Vか三相200V(動力)が来ているかを確認します。多くの厨房機器や大型エアコンは三相200Vを必要とします。

- 容量の増設可否: 容量が不足する場合、増設工事が可能か、その費用負担はどうなるのかを必ず確認しましょう。

ガスの種類と容量

- 都市ガスかプロパンガスか: ランニングコストに大きく影響します。一般的に都市ガスの方が安価です。

- ガスメーターの号数: ガスメーターを確認し、ガスの供給能力(号数)をチェックします。火力の強い厨房機器を複数使用する場合、十分な号数が必要です。

給排水設備

- 給水管・排水管の位置と口径: 厨房やトイレ、シャンプー台など、水回り設備の配置計画に直結します。希望する場所に配管があるか、口径は十分かを確認します。

- グリストラップ: 飲食店の場合、グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置が義務付けられています。 設置スペースがあるか、設置工事が可能かを必ず確認してください。これができないと飲食店営業はできません。

空調設備

- 性能と年式: 設置されているエアコンの効きは十分か、異音や異臭はないか。製造年式も確認し、あまりに古い場合は交換の必要性も考慮します。

- 設置場所と数: 室内の広さに対して、十分な能力のエアコンが適切な場所に設置されているかを確認します。

防水・厨房排気設備

- 防水: 厨房エリアの床に防水処理が施されているか。特に2階以上の物件で水漏れは致命的なトラブルになります。

- 排気: 煙や匂いを屋外に排出するためのダクトが設置されているか、または設置できるルートがあるかを確認します。近隣住民とのトラブルを避けるため、排気の方向や高さも重要です。

法規制関連

見落とすと、最悪の場合「開業できない」という事態に陥るのが法規制の確認です。

用途地域

- 都市計画法の確認: その物件が建っている土地が、都市計画法で定められた13種類の「用途地域」のうちどれに該当するかを確認します。地域によっては、飲食店の営業ができなかったり、深夜営業が禁止されていたりする場合があります。不動産会社に確認するか、役所の都市計画課で調べることができます。

消防法

- 消防設備の確認: 消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー、誘導灯などが適切に設置されているかを確認します。

- 内装制限: 内装工事を行う際には、壁や天井に不燃・準不燃材料を使わなければならないなどの「内装制限」があります。また、間仕切り壁を設置することで、消防設備の増設が必要になる場合もあります。事前に消防署に相談するのが最も確実です。

テナント契約にかかる初期費用の内訳

テナントを契約する際には、毎月の家賃とは別に、まとまった「初期費用」が必要になります。この初期費用は、物件や契約内容によって大きく変動しますが、一般的には月額家賃の6ヶ月分から12ヶ月分、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。資金計画を正確に立てるためにも、どのような費用が、どれくらいかかるのかを事前に理解しておくことが極めて重要です。ここでは、テナント契約にかかる主な初期費用の内訳を一つひとつ詳しく解説します。

保証金(敷金)

保証金(または敷金)は、テナント契約において最も大きな割合を占める初期費用の一つです。これは、借主が家賃を滞納した際の担保や、退去時の原状回復費用に充てるために、貸主(大家さん)に預けておくお金です。住居用の敷金と似ていますが、事業用テナントの場合は金額が大きく、その性質も少し異なります。

- 相場: エリアや物件のグレード、業種によって大きく異なりますが、一般的に月額家賃の6ヶ月〜12ヶ月分が目安です。特に、内装の汚損や損耗が激しくなりがちな飲食店(重飲食)や、貸主がリスクが高いと判断する新規開業のケースなどでは、10ヶ月分以上を求められることもあります。

- 償却(しょうきゃく): 事業用テナントの保証金には、「償却」や「敷引き」と呼ばれる特約が付いていることが多くあります。これは、契約時に預けた保証金のうち、解約・退去時に一定割合(または一定額)が無条件で差し引かれ、返還されないという取り決めです。例えば、「保証金10ヶ月、償却2ヶ月」という契約の場合、退去時に問題がなくても、返還されるのは最大で8ヶ月分となります。この償却の有無と割合は、契約前に必ず確認すべき重要なポイントです。

- 返還時期: 保証金が返還されるのは、通常、物件を明け渡してから数ヶ月後になります。次の事業の資金としてすぐに使えるわけではない点に注意が必要です。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる貸主(大家さん)に対して、謝礼の意味で支払うお金です。これは保証金とは異なり、解約・退去時に返還されることは一切ありません。

- 相場: 月額家賃の0ヶ月〜2ヶ月分が一般的です。物件によっては礼金がない「礼金ゼロ」の物件もありますが、その分、保証金や家賃が相場より高く設定されている場合もあります。

- 交渉の余地: 礼金は慣習的な費用であるため、物件やタイミングによっては交渉の余地がある場合もあります。ただし、人気物件の場合は難しいことが多いです。

仲介手数料

仲介手数料は、物件を紹介し、契約手続きを仲介してくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 上限額: 宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「家賃の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。これを超える金額を請求されることはありません。

- 支払いタイミング: 通常、賃貸借契約が成立した際に支払います。

前家賃

前家賃とは、入居する月の家賃を、契約時に前もって支払うものです。例えば、4月分の家賃を3月末までに支払う、といった形です。

- 日割り計算: 月の途中から入居する場合(例:4月15日から入居)、その月の家賃は日割りで計算されるのが一般的です。契約時には、この日割り家賃と、翌月分の家賃(この場合は5月分)を合わせて請求されることが多くあります。これを「前家賃」と呼ぶこともあります。

共益費・管理費

共益費(または管理費)は、家賃とは別に、建物の共用部分(廊下、エレベーター、トイレなど)の清掃、維持、管理のために毎月支払う費用です。

- 費用の内訳: 家賃と合わせて毎月支払うものですが、初期費用としては、前家賃と同様に、入居月の日割り分と翌月分を契約時に支払うのが一般的です。

- 表示の確認: 物件を探す際は、表示されている家賃に共益費・管理費が含まれているのか(「賃料(共益費込)」)、それとも別途必要なのかを必ず確認しましょう。

造作譲渡料(居抜き物件の場合)

これは、居抜き物件を契約する場合にのみ発生する可能性がある費用です。前のテナントが残していった内装、厨房設備、空調、什器などを、次の借主(あなた)が買い取るための費用を指します。

- 金額: 金額に決まりはなく、前のテナントと次の借主との間の交渉によって決まります。 設備の価値や状態によって、0円(無償譲渡)の場合から、数百万円になる場合まで様々です。

- 交渉: 金額の妥当性を判断するためにも、譲渡される造作や設備のリストを詳細に確認し、その状態(年式、動作状況など)をしっかりチェックすることが重要です。

火災保険料

テナントを借りる際は、万一の火災や水漏れなどの事故に備えて、火災保険への加入が契約条件として義務付けられていることがほとんどです。

- 保険内容: 借主は、自身の什器備品などを守る「家財保険」と、貸主や第三者への損害賠償責任をカバーする「借家人賠償責任保険」などがセットになった保険に加入します。

- 費用: 補償内容や建物の構造、面積によって異なりますが、年間で1万円〜数万円程度が目安です。不動産会社が提携する保険会社を紹介されることが多いですが、自分で探して加入することも可能です。

保証会社利用料

近年、個人の連帯保証人の代わりに、家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。保証会社は、万一借主が家賃を滞納した場合に、貸主に代わって家賃を立て替え払いしてくれる会社です。

- 費用: 保証会社を利用するためには、利用料(保証委託料)を支払う必要があります。初回契約時に月額総賃料(家賃+共益費)の50%〜100%程度を支払い、その後は1年ごとに更新料(1万円〜月額賃料の10%程度)がかかるのが一般的です。

| 費用項目 | 内容 | 目安 | 返還の有無 |

|---|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 貸主への担保金。家賃滞納や原状回復費用に充当。 | 家賃の6~12ヶ月分 | 原則返還(償却分や原状回復費を除く) |

| 礼金 | 貸主へのお礼。 | 家賃の0~2ヶ月分 | 返還なし |

| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬。 | 家賃の1ヶ月分 + 消費税(上限) | 返還なし |

| 前家賃 | 入居月(+翌月)の家賃・共益費。 | 家賃の1~2ヶ月分 | 返還なし |

| 共益費・管理費 | 共用部分の維持管理費。(初期費用としては前家賃に含まれる) | 物件による | 返還なし |

| 造作譲渡料 | 居抜き物件の設備等の買取費用。 | 交渉次第(0円~数百万円) | 返還なし |

| 火災保険料 | 万一の事故に備える保険料。 | 1~数万円/年 | 返還なし(期間の途中で解約すれば返戻金あり) |

| 保証会社利用料 | 家賃保証を委託する費用。 | 初回:家賃の0.5~1ヶ月分 | 返還なし |

これらの費用を合計すると、かなりの高額になります。物件を決める際には、月々の家賃だけでなく、初期費用が総額でいくらになるのかを必ず算出し、自社の資金計画と照らし合わせることが不可欠です。

テナント探しで失敗しないための注意点

理想のテナントを見つけ、契約へと進むプロセスは、期待に満ちたものであると同時に、多くの落とし穴が潜んでいます。契約内容の確認不足や、貸主との認識のズレは、後々大きなトラブルに発展し、事業運営そのものを脅かすことにもなりかねません。ここでは、テナント探しで失敗しないために、契約前後に特に注意すべき5つのポイントを解説します。これらの点をしっかり押さえることで、安心して事業をスタートさせることができます。

契約書の内容を隅々まで確認する

賃貸借契約書は、貸主と借主の間の権利と義務を定めた、法的な効力を持つ非常に重要な書類です。専門用語が多く、読むのが億劫に感じるかもしれませんが、契約書の内容を流し読みすることは絶対に避けてください。 全ての条項に目を通し、内容を完全に理解することが不可欠です。

特に注意して確認すべきは「特約事項」の欄です。特約事項には、その物件独自の特別なルールが記載されています。例えば、以下のような内容が含まれていることがあります。

- 営業時間の制限(例:深夜24時以降の営業禁止)

- 看板の設置に関する詳細な規定

- 共用部分の使用ルール

- 退去時の原状回復に関する特則(例:クリーニング業者の指定)

- 契約期間中の解約に関する違約金の定め

これらの特約は、一般的な契約条項よりも優先される効力を持ちます。もし内容に少しでも疑問や納得できない点があれば、署名・捺印する前に、必ず不動産会社の担当者に質問し、必要であれば貸主側との調整を依頼しましょう。一度契約書にサインをしてしまうと、原則としてその内容に同意したことになり、後から「知らなかった」という言い分は通用しません。

原状回復の範囲を明確にする

「原状回復」とは、テナントを退去する際に、借主が物件を「借りたときの状態に戻す」義務のことです。この「どこまで元に戻すか」の範囲が、貸主と借主の間で最もトラブルになりやすいポイントの一つです。

事業用テナントの原状回復には、主に2つのケースがあります。

- 入居時の状態に戻す: 居抜きで借りた場合は居抜きの状態に、一部改装して借りた場合はその状態に戻します。

- スケルトン返し: 入居時にどのような状態であっても、退去時には内装や設備をすべて撤去し、建物の構造躯体(コンクリート打ちっぱなしなど)だけの状態に戻します。

どちらの条件になるかは、契約書に明記されています。特に、スケルトン返しは解体費用が高額になるため、契約前に必ず確認が必要です。

また、通常の使用による損耗(経年劣化)は貸主の負担、借主の故意・過失による損傷は借主の負担というのが基本ですが、事業用物件では特約によって借主の負担範囲が広げられていることも少なくありません。「原状回復工事は貸主指定の業者で行う」といった特約がある場合、相場より高い工事費を請求される可能性もあります。工事内容と費用の見積もりについて、事前に貸主側と明確な合意を形成しておくことが、退去時の無用なトラブルを防ぎます。

営業に必要な許認可が取得できるか確認する

業種によっては、事業を始めるために行政からの許認可が必要になります。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 飲食店: 保健所の「飲食店営業許可」

- 深夜にお酒を提供する店: 警察署の「深夜酒類提供飲食店営業届出」

- 美容室・理容室: 保健所の「美容所(理容所)開設届」

- 中古品を扱う店: 警察署の「古物商許可」

これらの許認可は、人的な要件だけでなく、物件の構造や設備に関する基準(施設の広さ、シンクの数、換気設備など)を満たしている必要があります。 気に入った物件を契約したのに、いざ許認可を申請したら「この物件の構造では許可が下りません」となってしまっては、目も当てられません。

このような事態を避けるため、契約を結ぶ前に、物件の図面を持って管轄の保健所や警察署などの担当窓口に事前相談に行くことを強く推奨します。そこで、計画している内装レイアウトで許認可の基準をクリアできるかを確認しておけば、安心して契約に進むことができます。

大家さん(貸主)の人柄や方針も確認する

テナント経営は、契約して終わりではありません。そこから数年間、あるいは十数年間にわたって、貸主(大家さん)と良好な関係を築いていく必要があります。大家さんの人柄や物件に対する考え方は、日々の事業運営に少なからず影響を与えます。

- 協力的な大家さんか: 例えば、設備の不具合が発生した際に迅速に対応してくれるか、建物の改善に前向きか、といった点は重要です。

- ルールに厳しいか: 些細なルール違反にも厳格に対応するタイプか、ある程度柔軟に対応してくれるタイプか。

- コミュニケーションは円滑か: 直接の接点は少なくても、管理会社を通じてその方針を知ることはできます。

不動産会社の担当者に、「こちらの大家さんはどのような方ですか?」と率直に尋ねてみるのも一つの手です。長年の付き合いのある担当者であれば、大家さんの人柄や過去のトラブル事例などを把握していることがあります。協力的な大家さんであれば、事業運営上の相談事にも親身に乗ってくれる可能性があり、心強いパートナーとなり得ます。

解約予告期間を把握しておく

事業を取り巻く環境は常に変化します。万が一、事業がうまくいかずに撤退を余儀なくされる場合や、事業拡大のために移転が必要になる場合に備えて、契約書の「解約」に関する条項を正確に把握しておくことが重要です。

特に確認すべきは「解約予告期間」です。これは、契約を解除したい場合に、何か月前に貸主に通知しなければならないか、という期間を定めたものです。住居用物件では1〜2ヶ月前が一般的ですが、事業用テナントの場合は「6ヶ月前」とされていることが多く、長い場合は1年前というケースもあります。

例えば、解約予告期間が6ヶ月の契約で、3月末に退去したい場合は、その6ヶ月前である前年の9月末までに解約を通知する必要があります。もし通知が遅れると、その分余計な家賃を支払い続けなければなりません。この期間は、事業の撤退戦略や移転計画に直接影響する重要な条件です。契約時に必ず確認し、常に念頭に置いておきましょう。

テナント探しに関するよくある質問

テナント探しを進める中で、多くの人が共通して抱く疑問があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問をピックアップし、Q&A形式で分かりやすくお答えします。これらの知識は、テナント探しをよりスムーズに進めるための助けとなるはずです。

テナント探しはいつから始めるのがベスト?

A. 一般的に、開業希望日の半年前から1年前に始めるのが理想的です。

テナント探しは、思い立ってすぐに見つかるものではありません。満足のいく物件に出会うまでには、相応の時間が必要です。また、物件が見つかってからも、契約や内装工事など、開業までには数多くのステップがあります。

大まかなスケジュールの目安は以下の通りです。

- 物件探し・選定期間: 2ヶ月~6ヶ月

- 情報収集、不動産会社との相談、内見、条件交渉など。納得のいく物件が見つかるまで、焦らずじっくり時間をかけることが重要です。

- 申し込み・審査・契約期間: 2週間~1ヶ月

- 入居申込、審査、重要事項説明、契約手続きなど。

- 内装工事・準備期間: 1ヶ月~3ヶ月

- 内装・外装のデザイン設計、工事業者の選定、実際の工事、什器の搬入、スタッフの採用・研修、許認可の申請など。

これらの期間を合計すると、最低でも4ヶ月、余裕を持つなら6ヶ月以上はかかると考えておくべきです。特に、こだわりの内装を施したい場合や、融資の審査に時間がかかる場合などは、さらに期間が長引く可能性があります。

開業したい時期が決まっている場合は、そこから逆算して、できるだけ早めに準備と情報収集を開始することが、成功への鍵となります。

居抜き物件とスケルトン物件の違いとは?

A. 居抜き物件は「前のテナントの内装や設備が残っている物件」、スケルトン物件は「内装が何もない、建物の構造躯体だけの物件」です。

この2つは、初期費用、開業までのスピード、デザインの自由度において、大きな違いがあります。

| 居抜き物件 | スケルトン物件 | |

|---|---|---|

| 状態 | 前のテナントの内装・設備が残っている | 壁・床・天井がコンクリート打ちっぱなしなどの状態 |

| メリット | ・初期費用を大幅に抑えられる ・厨房設備などをそのまま使える ・開業までの期間が短い |

・デザインやレイアウトの自由度が高い ・ゼロから理想の空間を創れる ・新品の設備を導入できる |

| デメリット | ・デザインやレイアウトの自由度が低い ・前の店のイメージが残る可能性がある ・設備の老朽化リスクがある |

・内装工事費が高額になる ・設備工事に費用がかかる ・開業までの期間が長い |

| 向いている業種 | 飲食店、美容室、クリニックなど設備投資が大きい業種 | 物販店、オフィス、独自のコンセプトを強く打ち出したい店舗 |

どちらが良いかは、事業のコンセプトや資金計画によって異なります。 初期費用を抑えてスピーディーに開業したいなら居抜き物件が、オリジナリティあふれる店舗をゼロから作りたいならスケルトン物件が適していると言えるでしょう。

保証金の相場はどれくらい?

A. 業種やエリアによって大きく異なりますが、一般的には「月額家賃の6ヶ月〜12ヶ月分」が相場とされています。

住居用の敷金が家賃の1〜2ヶ月分であるのに比べ、事業用テナントの保証金は非常に高額です。これは、事業用の方が家賃滞納のリスクや、退去時の原状回復費用が高額になる傾向があるためです。

特に、以下のようなケースでは保証金が高くなる傾向があります。

- 都心の一等地や人気エリアの物件

- 飲食店、特に焼肉や中華などの「重飲食」(油汚れや匂いが付きやすいため)

- 新規開業の事業者(事業実績がなく信用力が低いため)

例えば、家賃30万円の物件で保証金が10ヶ月分だとすると、保証金だけで300万円が必要になります。物件を探す際は、月々の家賃だけでなく、この保証金(+礼金などの諸費用)を含めた初期費用総額が、資金計画の範囲内に収まるかを確認することが非常に重要です。

個人事業主でもテナントは借りられる?

A. はい、問題なく借りられます。

法人でなければテナントを借りられない、ということはありません。多くの個人事業主がテナントを借りて事業を営んでいます。

ただし、一般的に法人に比べて個人事業主は社会的信用力が低いと見なされる傾向があるため、入居審査が厳しくなる可能性があります。貸主側からすると、「本当に継続して家賃を支払ってくれるだろうか」という懸念があるためです。

そのため、個人事業主が審査を有利に進めるためには、以下の点を準備しておくことが重要です。

- 詳細で実現可能性の高い事業計画書: なぜこの事業が成功するのか、収支の見込みはどれくらいかを、客観的なデータを用いて具体的に示すことができれば、貸主の信頼を得やすくなります。

- 十分な自己資金: 開業資金や当面の運転資金が潤沢にあることを示すことで、支払い能力への不安を払拭できます。

- 連帯保証人: 安定した収入のある親族などに連帯保証人になってもらうことで、信用力が補完されます。

- 保証会社の利用: 最近では、連帯保証人の代わりに保証会社の利用を必須とする物件も多く、これを活用するのも一つの手です。

要するに、貸主に対して「この人になら安心して物件を貸せる」と思ってもらうための材料を、いかに説得力を持って提示できるかが、審査通過の鍵となります。しっかりとした準備をすれば、個人事業主であっても、良いテナントを借りることは十分に可能です。