商業施設やオフィスビルのオーナーにとって、空室の発生は経営上の大きな課題です。安定した収益を確保し、不動産の資産価値を維持・向上させるためには、効果的なテナント誘致、すなわち「リーシング」活動が不可欠となります。しかし、ただ漠然と募集をかけるだけでは、競争の激しい市場で優良なテナントを確保することは困難です。

テナント誘致を成功させるには、綿密な事前準備と、物件の特性や市場環境に合わせた戦略的なアプローチが求められます。物件のコンセプトを明確にし、ターゲットを絞り込み、物件の価値を高めるための具体的な施策を実行することが成功への鍵となります。

本記事では、テナント誘致(リーシング)の基本的な知識から、成功に導くための具体的な8つの方法、失敗しないための注意点までを網羅的に解説します。さらに、専門的なサポートが必要な場合に相談できるリーシング専門会社もご紹介します。この記事が、空室対策に悩むすべてのビルオーナーや不動産関係者の皆様にとって、実践的な指針となることを目指します。

目次

テナント誘致(リーシング)とは

テナント誘致、専門用語では「リーシング」とは、商業施設、オフィスビル、倉庫などの事業用不動産において、空室となっている区画に入居してくれるテナント(賃借人)を探し、賃貸借契約を締結するまでの一連の活動を指します。単に空室を埋める作業ではなく、物件の価値を最大化するための戦略的なマーケティング活動と位置づけられています。

リーシング活動は、広告宣伝によるテナント候補の募集、問い合わせ対応、物件の内覧案内、条件交渉、入居審査、そして契約締結といった多岐にわたるプロセスを含みます。近年では、これらの活動を専門的に管理・実行する「リーシングマネジメント(LM)」という概念も重要視されており、より計画的かつ能動的なアプローチが求められるようになっています。

居住用の賃貸物件と異なり、事業用不動産のテナント誘致は、企業の経営戦略や事業計画と密接に関わるため、契約内容が複雑で、検討期間も長期化する傾向があります。そのため、成功のためには高度な専門知識と交渉力、そして市場を見極める的確な分析力が必要不可欠です。

商業施設やビルオーナーにとってのテナント誘致の重要性

商業施設やビルオーナーにとって、テナント誘致は事業の根幹を揺るがすほど重要な経営課題です。その重要性は、単に空室を埋めて賃料を得るという短期的な視点に留まりません。長期的かつ多角的な視点から、その重要性を掘り下げてみましょう。

1. 安定的な収益基盤の構築

不動産賃貸事業における収益の源泉は、言うまでもなくテナントから得られる賃料です。空室は、収益がゼロであるだけでなく、固定資産税や都市計画税、共用部分の光熱費、清掃費、警備費といった維持管理コストだけが発生し続ける「負の資産」となります。テナントを誘致し、満室稼働を実現することで、初めて安定したキャッシュフローが生まれ、事業として成立します。特に、経営が安定している優良なテナントと長期の賃貸借契約を締結できれば、将来にわたる収益の見通しが立ち、より安定した事業運営が可能になります。

2. 不動産価値(資産価値)の向上

テナント誘致の成否は、物件の収益性だけでなく、その資産価値にも直接的な影響を与えます。不動産の価値を評価する手法の一つに「収益還元法」があります。これは、その物件が将来生み出すと期待される収益(賃料収入)を基に価値を算出する方法です。つまり、優良なテナントを誘致し、高い賃料で安定的に稼働している物件は、収益性が高いと評価され、資産価値(売却価格や担保価値)も向上します。逆に、空室が多かったり、賃料水準が低かったりする物件は、収益性が低いと見なされ、資産価値は低下してしまいます。魅力的なテナントが入居していることは、その物件の「信用力」や「ブランドイメージ」の向上にも繋がり、金融機関からの融資や将来の売却時に有利に働きます。

3. 相乗効果による施設全体の活性化

特に複数のテナントが入居する商業施設やオフィスビルにおいて、テナント誘致は個々の区画を埋める以上の意味を持ちます。どのようなテナントをどのような組み合わせで配置するかという「テナントミックス」の戦略が極めて重要になります。例えば、商業施設において、集客力の高い有名ブランドや人気店を「アンカーテナント」として誘致できれば、そのテナントを目当てに多くの顧客が訪れます。そして、その顧客が施設内を回遊し、他の店舗にも立ち寄ることで、施設全体の売上向上という相乗効果(シナジー)が生まれます。オフィスビルにおいても、有名な成長企業や弁護士・会計士などの士業事務所が入居することでビルの格が上がり、他の優良企業の誘致にも繋がりやすくなります。このように、戦略的なテナント誘致は、施設全体の魅力を高め、持続的な繁栄をもたらすのです。

4. 地域経済への貢献とイメージアップ

テナント誘致は、オーナー自身の事業だけでなく、地域社会にも貢献する側面を持っています。魅力的な商業施設は、地域住民の生活利便性を高め、人々の交流の場となります。新たな企業を誘致すれば、その地域に雇用が生まれます。その施設が地域のランドマークとして認知されれば、街全体のイメージアップにも繋がります。こうした地域への貢献は、巡り巡って物件の評価を高め、長期的な視点で見ればオーナー自身の利益にも還元されるでしょう。地域に愛され、必要とされる存在になることは、何物にも代えがたい価値を持ちます。

5. 空室リスクの回避

空室が長期間続くことは、収益減以外にも様々なリスクをもたらします。人の出入りがなくなると、建物の換気や通水が滞り、老朽化が早まる可能性があります。また、人の目がないことで、不法侵入やゴミの不法投棄、落書きなどの犯罪を誘発しやすくなり、治安の悪化を招く恐れもあります。そして何より、「あのビルはいつも空いている」というネガティブなイメージが定着してしまうと、新たなテナント候補からも敬遠され、負のスパイラルに陥ってしまう危険性があります。テナント誘致は、これらの深刻なリスクを未然に防ぐための最も有効な手段なのです。

このように、テナント誘致は単なる空室対策ではなく、安定収益の確保、資産価値の向上、施設全体の活性化、そして地域貢献という、不動産経営における根幹的な価値を創造する戦略的活動であると言えます。

テナント誘致を成功させるための事前準備

効果的なテナント誘致は、行き当たりばったりの活動では成し遂げられません。成功の確率を格段に高めるためには、募集活動を開始する前の「事前準備」が極めて重要です。この段階でどれだけ深く考え、情報を収集し、戦略を練り上げられるかが、結果を大きく左右します。ここでは、テナント誘致を成功に導くために不可欠な5つの準備ステップを具体的に解説します。

物件のコンセプトを明確にする

すべての戦略の出発点となるのが、物件のコンセプト設定です。「この物件は、誰のために、どのような価値を提供する場所なのか」という物件の存在意義を定義する作業と言えます。コンセプトが曖昧なままでは、ターゲット選定も、物件の改良も、広告戦略も、すべてが中途半端になってしまいます。

コンセプトを明確にするためには、以下の要素を総合的に考慮します。

- 立地特性: 最寄り駅からの距離、交通の利便性、周辺の街並み、通行人の層(ビジネスパーソン、ファミリー、学生など)。

- 建物自体の特性: 規模、築年数、デザイン、構造(耐震性など)、設備(駐車場、エレベーターなど)。

- 時代のニーズやトレンド: 働き方の多様化(シェアオフィス、サテライトオフィス)、健康志向(フィットネスジム、クリニック)、体験型消費の重視など。

これらの要素を組み合わせ、物件の「個性」を言語化します。例えば、以下のようなコンセプトが考えられます。

- オフィスビルの例:

- 「渋谷の喧騒から少し離れた、クリエイターが集うリノベーションオフィス」

- 「最新のITインフラと充実した共用会議室を備えた、成長ベンチャー企業向けハイグレードオフィス」

- 「都心へのアクセスも良好な郊外駅前、地域密着型の士業・クリニック向けメディカル&オフィスビル」

- 商業施設の例:

- 「子育て世代のファミリーが、週末に一日中楽しめる体験型リージョナルショッピングセンター」

- 「食と健康をテーマに、上質な日常を提案する地域密着型ネイバーフッドショッピングセンター」

明確なコンセプトは、その後のすべての意思決定の羅針盤となり、一貫性のあるテナント誘致活動を可能にします。

ターゲットとするテナント層を決める

物件のコンセプトが固まったら、次に行うべきは「どのようなテナントに来てほしいか」というターゲット層の具体化です。コンセプトという大きな方向性に基づき、誘致したいテナントの業種・業態、企業規模、ブランドイメージなどをより詳細に絞り込んでいきます。

ターゲットを絞ることで、アプローチの方法や訴求するメッセージが明確になり、誘致活動の効率が飛躍的に向上します。例えば、「成長ベンチャー企業向けハイグレードオフィス」というコンセプトであれば、ターゲットは以下のように設定できます。

- 業種: IT・Webサービス、AI、フィンテック、SaaS関連企業

- 企業規模: 従業員数20~100名程度、資金調達を終え、事業拡大フェーズにある企業

- 求める要素: 交通の便の良さ、高いデザイン性、高速インターネット環境、拡張性のあるオフィスレイアウト、企業のブランドイメージ向上に繋がる住所

商業施設であれば、「テナントミックス」の観点から、集客の核となるアンカーテナント、買い回りを促進するテナント、滞在時間を延ばすための飲食・サービス系テナントなど、役割分担を考えながらターゲットリストを作成します。

理想のテナント像(ペルソナ)を具体的に描くことで、そのターゲットがどのような情報を求めているか、どのような媒体に接触しているかを予測しやすくなり、後のマーケティング戦略が立てやすくなります。

物件の長所と短所を客観的に洗い出す

自社の物件を冷静かつ客観的に評価することは、効果的なアピール戦略を立てる上で欠かせません。思い込みや希望的観測を排し、ターゲットとなるテナントの視点に立って、物件の持つ「長所(強み)」と「短所(弱み)」を徹底的に洗い出します。

これは、経営分析で用いられるSWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)の考え方に似ています。

| 分析項目 | 具体例 |

|---|---|

| 長所 (Strengths) | ・駅から徒歩3分という好立地 ・角地にあり視認性が高い ・新耐震基準を満たしている ・天井高が3mあり開放的 ・駐車場が50台分完備されている |

| 短所 (Weaknesses) | ・築30年で内外装が古い ・エレベーターが1基しかない ・区画が不整形である ・個別空調ではない ・インターネット回線が遅い |

長所は、広告や内覧時に最大限アピールすべきセールスポイントになります。一方、短所は見て見ぬふりをするのではなく、「どのようにカバーするか」という対策を事前に考えておくことが重要です。例えば、「内外装が古い」という短所は、リフォームやリノベーションによって長所に転換できる可能性があります。「区画が不整形」であれば、その形状を活かしたユニークなレイアウトを提案することもできるでしょう。あるいは、短所を補うために賃料を少し低めに設定したり、フリーレント期間を長く設けたりといった交渉材料にすることも可能です。この客観的な自己分析が、現実的で説得力のある募集条件の設定に繋がります。

周辺の競合物件を調査する

テナント誘致は、相対的な競争です。自社物件の魅力を語るだけでは不十分で、周辺にある競合物件と比較して「何が優れているのか」を明確に打ち出す必要があります。そのためには、徹底した競合物件の調査が不可欠です。

調査対象となるのは、自社物件と立地、規模、グレードなどが類似している物件です。以下のような項目について情報を収集・整理します。

- 入居テナント: どのような業種のテナントが入居しているか。

- 空室状況: 現在、どれくらいの空室があるか。募集中の区画の面積や階数。

- 賃料水準: 募集賃料は坪あたりいくらか。共益費、敷金・礼金は。

- 設備・仕様: エントランスのデザイン、共用部のグレード、空調システム、セキュリティ、駐車場の有無など。

- 築年数・リニューアル履歴: いつ建てられたか。最近リニューアルは行われたか。

調査方法としては、不動産ポータルサイトのチェック、現地の不動産仲介会社へのヒアリング、そして実際に自分の足で周辺を歩き、物件の外観や周辺環境を確認することが有効です。

この調査を通じて、自社物件の市場における立ち位置(ポジション)が明確になります。競合よりも優れている点は自信を持ってアピールし、劣っている点は前述の「短所のカバー策」で補う戦略を立てます。また、競合が満たせていない市場のニーズ(例:このエリアには小規模オフィスが少ない、など)を発見できれば、それが大きなビジネスチャンスとなります。

地域の家賃相場を把握する

最後に、最も重要な準備の一つが、適正な家賃相場の把握です。家賃設定は、テナント誘致の成否を直接的に左右します。相場より高すぎれば見向きもされず、安すぎれば収益を圧迫し、物件の価値を下げてしまいます。

家賃相場を把握するには、複数の情報源からデータを集めることが重要です。

- 競合物件調査: 前述の競合物件調査で得た募集賃料は最も参考になるデータです。

- 不動産ポータルサイト: SUUMOやat homeなどの事業用物件サイトで、近隣エリア・同等条件の物件の募集賃料を検索します。

- 公的データ: 国土交通省が公表している「土地総合情報システム」では、実際に行われた不動産取引の価格(成約価格)情報を確認できます。賃料ではありませんが、地域の不動産価値を知る上で参考になります。

- 不動産仲介会社: 地域に精通した仲介会社は、募集賃料だけでなく、実際の成約賃料や交渉の動向など、表には出ないリアルな情報を持っています。ヒアリングを通じて、肌感覚の相場観を掴むことが大切です。

注意点として、募集賃料はあくまでオーナー側の希望価格であり、実際の成約賃料は交渉によって下がることが多いという事実を理解しておく必要があります。また、賃料だけでなく、フリーレント(一定期間の賃料を無料にする)の有無や内装工事費の負担割合といった「賃料以外の条件」も含めて、トータルでの相場観を持つことが、現実的な募集条件を設定する上で不可欠です。

これらの綿密な事前準備があってこそ、次のステップである具体的な誘致活動が効果を発揮するのです。

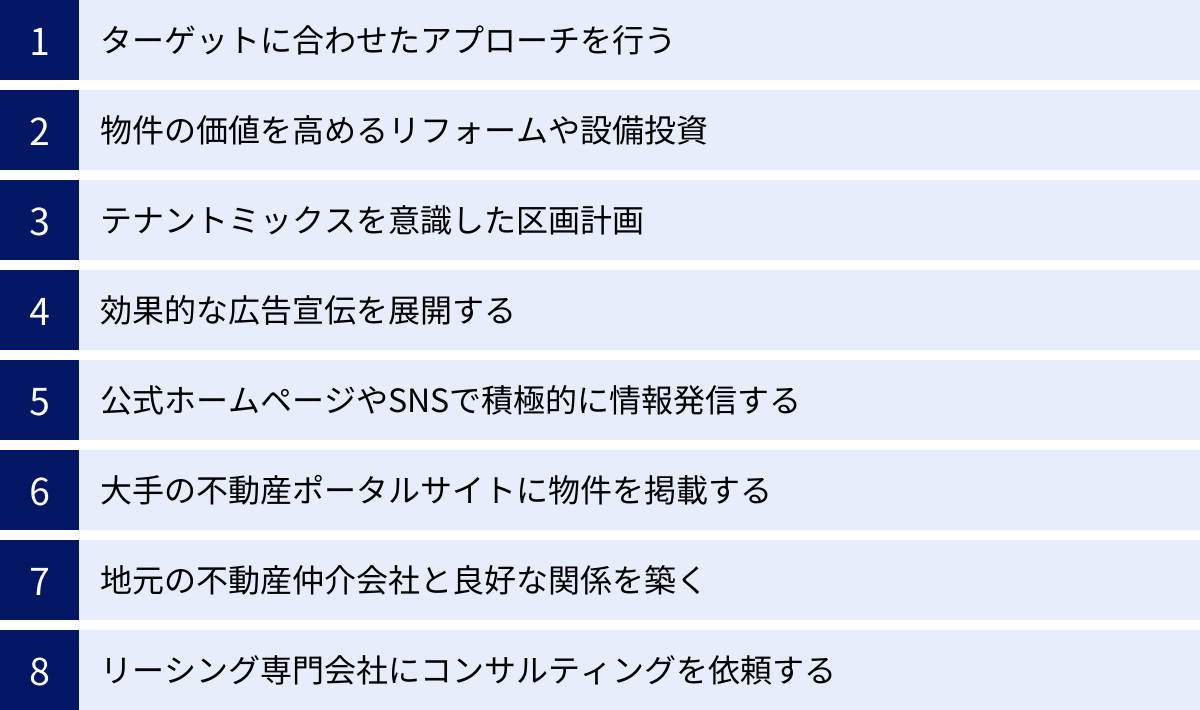

テナント誘致を成功させる8つの方法と戦略

徹底した事前準備によって物件のコンセプトとターゲットが明確になったら、いよいよ具体的なテナント誘致活動を開始します。ここでは、成功確率を高めるための8つの実践的な方法と戦略を、多角的な視点から解説します。これらの方法を単独で行うのではなく、ターゲットや物件の特性に合わせて複合的に展開することが重要です。

① ターゲットに合わせたアプローチを行う

事前準備で定めたターゲットテナントに対し、的を絞ったアプローチを展開します。不特定多数に網をかけるのではなく、「このテナントに来てほしい」という明確な意思を持って能動的に働きかけることが、現代のリーシング戦略の基本です。

- ダイレクトアプローチ(アウトバウンド型):

最も積極的な手法です。誘致したい企業のリストアップから始めます。例えば、現在のオフィスが手狭になっていそうな成長企業、事業拡大に伴い新たな支店の開設を計画していそうな企業などを、業界ニュースやプレスリリース、企業のウェブサイトなどからリサーチします。リストアップした企業に対し、物件の魅力やコンセプトを伝える資料を同封した手紙を送付したり、担当部署に直接電話をかけたり、場合によっては企業を訪問してアプローチします。この方法は手間がかかりますが、理想のテナントを獲得できる可能性が最も高い手法と言えます。 - Webマーケティング(インバウンド型):

ターゲットとなるテナント側から「見つけてもらう」ための戦略です。- SEO対策: ターゲットが検索しそうなキーワード(例:「渋谷 ベンチャー向け オフィス」「横浜 クリニック 居抜き」)を想定し、物件の公式ホームページやブログ記事が検索結果の上位に表示されるように対策を施します。

- 業界特化メディアへの広告出稿: 例えば、IT企業向けならIT系ニュースサイト、クリニック向けなら医療系専門情報サイトなど、ターゲットが日常的に閲覧しているメディアに広告を掲載することで、効率的にアプローチできます。

- 人脈・ネットワークの活用:

不動産業界の交流会や、ターゲットとする業界のセミナー、展示会などに積極的に参加し、人脈を構築します。経営者や出店担当者と直接繋がることができれば、水面下で移転や新規出店の情報を得られることがあります。日頃からの関係構築が、思わぬチャンスを生み出すことがあります。

② 物件の価値を高めるリフォームや設備投資

物件の短所を補い、長所をさらに伸ばすことで、競合物件との差別化を図ります。単に古くなった部分を新しくするだけでなく、ターゲットテナントのニーズを的確に捉えた投資を行うことが重要です。

- 外観・共用部のリニューアル:

エントランスは物件の「顔」であり、第一印象を決定づけます。デザイン性の高いエントランスへの改修、清潔で高級感のあるトイレや給湯室へのリニューアル、開放的なラウンジスペースの新設などは、内覧時の評価を大きく高めます。 - 専有部内の設備更新:

空調設備の個別空調化、LED照明への変更、OAフロアの設置などは、入居後の快適性やランニングコストに直結するため、テナントにとって大きな魅力となります。 - ITインフラの強化:

現代のビジネスにおいて、高速で安定したインターネット環境は必須です。複数キャリアの光回線を引き込んだり、Wi-Fi環境を整備したりすることは、特にIT企業やベンチャー企業にとって強力なアピールポイントになります。 - セキュリティの向上:

オートロックシステムの導入、防犯カメラの増設、24時間対応の機械警備システムの導入など、セキュリティレベルの高さは、企業の重要な情報資産や従業員の安全を守る上で重視されるポイントです。

これらの投資はコストがかかりますが、結果的に賃料アップや空室期間の短縮に繋がり、長期的に見れば十分に回収可能な戦略的投資と言えます。

③ テナントミックスを意識した区画計画

特に商業施設や複数のテナントが入るビルにおいて、個々のテナントの魅力を足し合わせるだけでなく、掛け算で施設全体の価値を高める「テナントミックス」の視点は不可欠です。

- アンカーテナントの配置:

施設全体の集客の核となる「アンカーテナント」(例:スーパーマーケット、ドラッグストア、大型書店など)を、最も目立つ1階や低層階に配置します。アンカーテナントが強力な磁石となり、多くの顧客を引き寄せます。 - 業種のゾーニングと回遊性:

関連性の高い業種を同じフロアやエリアに集める「ゾーニング」を行います。例えば、ファッション関連のテナントを集めたフロア、飲食店を集めたレストラン街、クリニックを集めたメディカルモールなどです。これにより、顧客は目的の買い物をしやすくなり、ついで買い(買い回り)も促進されます。 - 滞在時間を延ばす工夫:

顧客の滞在時間が延びれば、消費機会も増えます。カフェやレストラン、休憩スペースなどを効果的に配置することで、顧客は快適に過ごすことができ、施設全体の売上向上に貢献します。 - ニッチなニーズへの対応:

大手チェーンだけでなく、地域で人気の個人店や、特定の趣味に特化した専門店などを誘致することで、施設に独自の個性が生まれ、競合との差別化に繋がります。

優れたテナントミックスは、一度来店した顧客をリピーターに変え、口コミを広げ、長期的に安定した集客を実現する強力な武器となります。

④ 効果的な広告宣伝を展開する

物件の魅力やコンセプトを、ターゲットテナントに的確に届けるための広告宣伝活動です。

- 魅力的な募集図面(マイソク)の作成:

不動産仲介会社が営業活動で使う最も基本的なツールです。間取り図と基本情報だけが記載された簡素なものではなく、物件の魅力を最大限に伝えるための「営業資料」として作り込むことが重要です。美しい外観・内観写真、こだわりのリフォーム箇所、周辺環境の魅力、コンセプトなどを盛り込み、一目で物件の価値が伝わるように工夫します。 - 広告媒体の戦略的選定:

ターゲット層が接触する可能性の高い媒体を選びます。オフィスビルであれば日本経済新聞やビジネス誌、商業施設であれば地域のフリーペーパーや交通広告、専門性の高いテナントであれば業界専門誌など、費用対効果を考えて最適な媒体を選択します。 - プロモーションの実施:

問い合わせや契約を後押しするためのキャンペーンを展開します。例えば、「期間限定フリーレント(賃料無料期間)」「内装工事費の一部負担」「仲介手数料の増額(広告料)」など、魅力的な条件を提示することで、テナント候補や仲介会社の関心を引きつけます。

⑤ 公式ホームページやSNSで積極的に情報発信する

仲介会社やポータルサイトに頼るだけでなく、オーナー自身が情報発信の主体となる「オウンドメディア」を持つことは、現代のリーシング活動において非常に有効です。

- 物件公式ホームページの構築:

ポータルサイトの限られたフォーマットでは伝えきれない、物件の深い魅力やオーナーの想いを自由に表現できる場です。高品質な写真や360°パノラマビュー、動画などを多用し、物件のコンセプト、詳細な設備仕様、周辺環境、空室情報などを網羅的に掲載します。ブログ機能を活用し、物件のリニューアル進捗や地域のイベント情報などを定期的に発信することで、SEO効果も高まり、潜在的なテナントとの継続的な接点を生み出します。 - SNSの戦略的活用:

InstagramやFacebook、X(旧Twitter)などを活用し、視覚的なアピールやリアルタイムな情報発信を行います。リノベーション後の美しい内装写真をInstagramに投稿したり、キャンペーン情報をFacebookで告知したりと、各SNSの特性に合わせて使い分けることが効果的です。ハッシュタグをうまく活用すれば、想定外のターゲット層に情報が届く可能性もあります。

⑥ 大手の不動産ポータルサイトに物件を掲載する

SUUMOやHOME’S、at home、CBREといった大手の事業用不動産ポータルサイトへの掲載は、幅広いテナント候補に物件の存在を認知させるための基本的な手法です。

- メリット: 圧倒的な集客力を持ち、移転や新規出店を検討している多くの企業が情報収集のために利用しているため、短期間で多くの人の目に触れる機会を得られます。

- デメリット: 多くの物件情報の中に埋もれてしまいやすく、他物件との比較に晒されるため、価格競争に陥りやすい側面もあります。

- 掲載の工夫: 他の物件に埋もれないよう、掲載情報を充実させることが不可欠です。写真はプロに依頼するなど質にこだわり、枚数も最大限掲載します。キャッチコピーで物件の最も強い魅力を端的に伝え、説明文ではターゲットに響くキーワードを盛り込み、詳細な情報を提供することで、問い合わせに繋がりやすくなります。

⑦ 地元の不動産仲介会社と良好な関係を築く

テナント誘致の最前線で活動するのは、多くの場合、地域の不動産仲介会社(リーシングブローカー)です。彼らを単なる業者としてではなく、「事業成功のための重要なパートナー」として位置づけ、良好な関係を築くことが成功の鍵を握ります。

- インセンティブ(広告料・AD)の設定:

契約を成立させてくれた仲介会社に支払う成功報酬(仲介手数料とは別)を、相場よりも手厚く設定することで、彼らの営業活動の優先順位を上げてもらう効果が期待できます。 - こまめな情報提供とコミュニケーション:

空室が出た際や募集条件を変更した際には、迅速に情報を提供します。定期的に訪問したり、電話やメールでコミュニケーションを取ったりして、物件の魅力を直接伝え、常に最新の状況を共有することが重要です。物件の内覧会を開催し、多くの営業担当者に実際に物件を見てもらうのも非常に効果的です。 - 信頼関係の構築:

仲介会社からの問い合わせには迅速かつ誠実に対応し、無理な要求はせず、対等なパートナーとして尊重する姿勢が大切です。信頼関係が深まれば、「このオーナーの物件なら安心して顧客に紹介できる」と思ってもらえ、有力なテナント情報を優先的に紹介してくれるようになります。

⑧ リーシング専門会社にコンサルティングを依頼する

自社だけでのテナント誘致活動に限界を感じたり、より専門的かつ戦略的なアプローチを求める場合には、リーシングの専門会社にコンサルティングや業務を依頼するのも有力な選択肢です。

- 専門会社の強み:

豊富な経験と実績に基づく専門知識、幅広い業界にわたる独自のテナントネットワーク、高度なマーケティング能力、データに基づいた客観的な市場分析力などを有しています。 - 提供サービス:

市場調査、物件のコンセプト設計、最適なテナントミックスの提案、リーシング戦略の立案、テナント候補へのダイレクトアプローチ、契約条件の交渉代行まで、ワンストップでサポートしてくれます。 - 活用のメリット:

コストはかかりますが、専門家の力を借りることで空室期間を大幅に短縮できたり、自社ではアプローチできないような優良テナントを誘致できたりする可能性があります。結果的に、費用対効果は高くなるケースも少なくありません。会社選定の際は、自社物件の種別(オフィス、商業施設など)やエリアにおける実績が豊富かどうかを確認することが重要です。

テナント誘致の基本的な流れ5ステップ

テナント誘致は、戦略立案から契約締結まで、いくつかの明確なステップを踏んで進められます。この一連の流れを理解しておくことで、計画的に活動を進め、各段階で適切な対応をとることができます。ここでは、テナント誘致の基本的なプロセスを5つのステップに分けて具体的に解説します。

① テナントの募集条件を決定する

すべての活動の基礎となるのが、テナントを募集するための具体的な条件を固める工程です。この条件は、事前準備段階で行った市場調査、競合物件分析、家賃相場把握の結果に基づいて、戦略的に設定されます。

決定すべき主な条件は以下の通りです。

| 条件項目 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 賃料 | 1ヶ月あたりの貸室の料金。通常「坪単価」で設定されることが多い。 | 共益費(管理費)と別にするか、込みにするかを明確にする。 |

| 共益費(管理費) | 廊下、エレベーター、トイレなど共用部分の維持管理に必要な費用。 | 清掃費、光熱費、警備費などが含まれる。 |

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や物件の破損に備える担保金。契約終了時に原則返還される。 | 事業用物件では賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場。償却(返還されない部分)の有無も決める。 |

| 礼金 | 契約時にオーナーに支払われる謝礼金。返還されない。 | 近年は礼金なしの物件も増えている。 |

| 契約期間 | 賃貸借契約の有効期間。事業用物件では2年~5年の普通借家契約が一般的。 | 定期借家契約にする場合は、再契約の可否も決めておく。 |

| 更新料 | 契約を更新する際に支払われる費用。 | 賃料の1ヶ月分程度が一般的。 |

| フリーレント | 契約開始後の一定期間、賃料が無料になる特典。 | 1ヶ月~6ヶ月程度。空室対策として有効な手段。 |

| 工事区分 | 内装工事におけるオーナーとテナントの費用負担と施工責任の範囲。 | A工事(オーナー負担・施工)、B工事(テナント負担、オーナー指定業者施工)、C工事(テナント負担・施工)を明確にする。 |

これらの条件を総合的に検討し、「募集要項」として書面にまとめます。この募集要項が、今後の仲介会社への依頼や広告掲載の元となる重要な書類となります。

② 募集広告を掲載し宣伝活動を開始する

募集条件が固まったら、いよいよテナント候補者に向けて物件の存在を知らせる宣伝活動を本格的に開始します。前章で解説した「8つの方法と戦略」を、物件の特性に合わせて組み合わせて実行していきます。

主な活動内容は以下の通りです。

- 不動産仲介会社への情報提供: 作成した募集要項と魅力的な募集図面(マイソク)を持参し、近隣エリアや物件のタイプに強い仲介会社を訪問します。物件のセールスポイントを直接説明し、積極的に紹介してもらえるよう依頼します。

- 不動産ポータルサイトへの掲載: SUUMOやat homeなどの大手ポータルサイトに物件情報を登録します。高品質な写真や詳細な説明文を用意し、他の物件との差別化を図ります。

- 物件公式ホームページでの告知: 自社のウェブサイトで空室情報を公開し、詳細な物件情報を掲載します。ブログやSNSとも連携させ、情報を拡散します。

- ダイレクトアプローチ: ターゲットとしてリストアップした企業に対し、手紙やメール、電話などで直接アプローチを開始します。

- 現地での募集: 物件の窓や外壁に「テナント募集」の看板やシートを設置します。通行人や近隣企業への直接的なアピールとなり、意外な反響に繋がることもあります。

重要なのは、一つの方法に頼るのではなく、複数のチャネルを同時に活用して、多角的にアプローチすることです。

③ 問い合わせへの対応と物件の内覧案内

宣伝活動が始まると、テナント候補者や仲介会社から問い合わせが入るようになります。この段階での対応の質が、次のステップに進めるかどうかを大きく左右します。

- 迅速かつ丁寧な対応: 問い合わせの電話やメールには、できるだけ早く、丁寧な言葉遣いで対応します。対応のスピードと質は、オーナーや管理会社の信頼性に直結します。

- 的確な情報提供: 質問に対しては、曖昧な返答をせず、正確な情報を提供します。すぐに答えられない場合は、その旨を伝えた上で、いつまでに回答するかを明確に約束します。

そして、テナント候補者が興味を示したら、物件の内覧(現地案内)をセッティングします。内覧は、物件の魅力を直接アピールできる最大のチャンスです。

- 内覧前の準備: 案内する区画はもちろん、エントランスや廊下、トイレといった共用部もきれいに清掃しておきます。室内の照明はすべて点灯させ、ブラインドやカーテンを開けて、明るく開放的な空間を演出します。

- 効果的な案内: 物件の設備や仕様といったハード面の説明だけでなく、コンセプトやリフォームのこだわりといったソフト面、ストーリーを語ることで、物件への愛着や価値を伝えることができます。また、周辺のランチスポットや銀行、郵便局の場所など、実際に働く上での利便性についても案内すると、テナントは入居後のイメージを具体的に描きやすくなります。

④ 入居申込書の受付と入居審査

内覧を経て、テナント候補者が入居を具体的に希望した場合、まずは「入居申込書」を提出してもらいます。この申込書は、その後の入居審査における最も基本的な資料となります。

入居申込書には、一般的に以下の情報を記載してもらいます。

- 法人情報: 会社名、所在地、代表者名、設立年月日、資本金、事業内容

- 財務情報: 直近数期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)の提出を求めるのが一般的。

- 連帯保証人情報: 法人契約の場合でも、代表者個人を連帯保証人として求めることが多い。

申込書と提出書類が揃ったら、安定した賃料支払いが可能か、長期的に事業を継続できるか、といった観点から厳格な「入居審査」を行います。

審査の主なポイントは以下の通りです。

- 支払い能力: 決算書の内容を分析し、収益性や自己資本比率などから支払い能力を確認します。

- 事業の継続性・将来性: 事業内容が時代に合っているか、将来性が見込めるかなどを評価します。

- 業種の適合性: 物件のコンセプトや他のテナントとの相性(テナントミックス)に合致する業種かを確認します。例えば、静かなオフィスビルに、騒音や臭いの出る飲食店を入居させるのは適切ではありません。

- 反社会的勢力との関連: 暴力団排除条項に基づき、反社会的勢力ではないことを確認します。信用調査会社を利用して調査することもあります。

この審査は、将来の賃料滞納やトラブルを未然に防ぐために、非常に重要なプロセスです。

⑤ 賃貸借契約を締結する

入居審査を無事通過したら、最終ステップである賃貸借契約の締結に進みます。口約束や安易な合意は後のトラブルの原因となるため、すべての条件を盛り込んだ「建物賃貸借契約書」を作成し、双方で内容を精査します。

- 契約書の作成とリーガルチェック: 募集要項や交渉で合意した内容を基に、契約書を作成します。特に、トラブルになりやすい「原状回復義務の範囲」「修繕義務の区分」「禁止事項」「中途解約条項」などについては、曖昧な表現を避け、具体的かつ明確に記載する必要があります。弁護士や司法書士といった法律の専門家に契約書の内容を確認してもらう(リーガルチェック)ことが強く推奨されます。

- 契約内容の読み合わせと説明: 契約締結の際には、契約書の内容を一つひとつ読み合わせ、特に重要な項目については丁寧に説明し、テナント側の理解を得ます。

- 署名・捺印と契約金の授受: 双方の合意が取れたら、契約書に署名・捺印します。同時に、テナント側から敷金(保証金)、礼金、前払賃料といった契約金を受領します。

- 鍵の引き渡し: 契約金の入金が確認できたら、物件の鍵を引き渡し、契約手続きは完了となります。

以上の5つのステップを確実に行うことで、スムーズでトラブルの少ないテナント誘致を実現することができます。

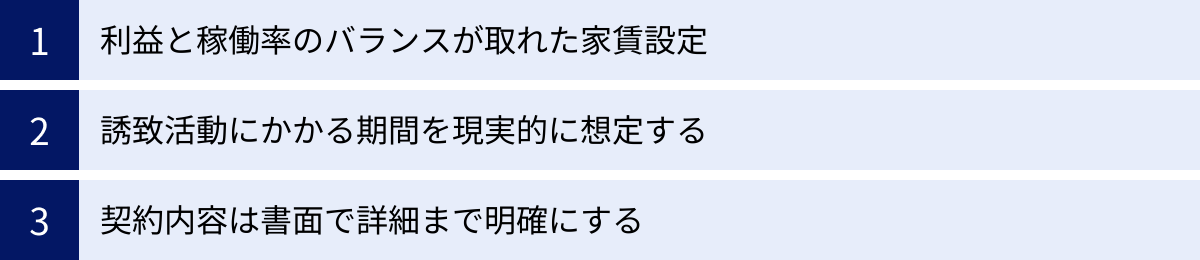

テナント誘致で失敗しないための3つの注意点

テナント誘致は、成功すれば安定した収益をもたらしますが、一方でいくつかの落とし穴も存在します。戦略や見通しが甘いと、空室が長期化したり、契約後に思わぬトラブルに発展したりする可能性があります。ここでは、テナント誘致で失敗しないために、特に留意すべき3つの注意点を解説します。

① 利益と稼働率のバランスが取れた家賃設定

家賃設定は、テナント誘致の成否と事業の収益性を左右する最も重要な要素です。この設定を誤ると、大きな失敗に繋がります。

- 高すぎる家賃設定の罠:

「できるだけ高く貸したい」というオーナーの気持ちは当然ですが、地域の相場や物件の価値から大きくかけ離れた家賃設定は、百害あって一利なしです。問い合わせが全く来ない、内覧に繋がらないといった状況に陥り、空室期間が延々と続いてしまいます。空室期間が長引くほど、得られるはずだった賃料収入(機会損失)は雪だるま式に膨れ上がります。半年間の空室は、6ヶ月分の賃料を丸々失うことを意味します。結局、焦って大幅な値下げに応じざるを得なくなり、最初から適正な家賃で募集していれば得られたはずの利益を失うことになります。 - 安すぎる家賃設定のリスク:

逆に、「早く決めたいから」と相場より大幅に安い家賃を設定するのも問題です。確かにテナントはすぐに見つかるかもしれませんが、長期的に見ると収益性が著しく低下します。また、一度設定した賃料を、次の契約更新時に大幅に引き上げるのは非常に困難です。周辺の家賃相場が上昇しても、自社物件だけが低い賃料のまま取り残されてしまう可能性があります。さらに、安すぎる家賃は「何か問題がある物件なのでは?」という不信感を与え、かえって優良なテナントから敬遠されるリスクすらあります。 - 成功への鍵は「戦略的な価格設定」:

失敗を避けるためには、事前準備で徹底した相場調査を行い、自社物件の長所と短所を客観的に評価した上で、利益(収益性)と空室リスクの低減(稼働率)の最適なバランス点を見極める必要があります。「この物件の価値なら、この賃料で決まるはずだ」という明確な根拠に基づいた家賃設定が不可欠です。

また、単一の賃料に固執するのではなく、柔軟な交渉戦略を持つことも重要です。例えば、賃料の値下げには応じない代わりに、フリーレント期間を設ける、内装工事費を一部負担するといった「合わせ技」で、実質的な負担を調整しつつ、契約上の賃料水準は維持するという手法も有効です。

② 誘致活動にかかる期間を現実的に想定する

「すぐにテナントは決まるだろう」という楽観的な見通しは、資金計画を狂わせる大きな原因となります。特に事業用不動産のテナント誘致は、居住用物件とは比較にならないほど時間がかかることを理解しておく必要があります。

- 事業用物件の検討プロセスは長い:

テナントとなる企業にとって、オフィスの移転や店舗の新規出店は、多額の費用と労力がかかる大きな経営判断です。そのため、複数の候補物件をじっくり比較検討し、事業計画やレイアウト、内装デザインなどを練り上げるため、問い合わせから契約までに数ヶ月を要するのが普通です。単純な引越しとはわけが違います。 - 募集から契約までの期間の目安:

物件の立地や条件、市況にもよりますが、テナント誘致にかかる期間は、一般的に募集開始から早くても3ヶ月、長ければ1年以上かかることも決して珍しくありません。この期間を甘く見積もっていると、空室期間中の収入ゼロ状態が想定以上に長引き、ローンの返済や維持管理費の支払いに窮する事態に陥りかねません。 - 現実的な資金計画の重要性:

失敗を防ぐためには、最低でも半年から1年程度の空室期間が発生する可能性を織り込み、その間の固定資産税、管理費、保険料、ローン返済などを十分に賄えるだけの自己資金を準備しておくことが極めて重要です。テナント誘致は持久戦になる可能性を常に念頭に置き、焦らずじっくりと優良なテナントを探せるだけの財務的な体力を維持しておくことが、結果的に良い条件での契約に繋がります。

③ 契約内容は書面で詳細まで明確にする

無事にテナントが見つかり、契約条件の交渉がまとまっても、最後の詰めで失敗するケースがあります。それは、契約内容の確認不足や、曖昧な取り決めが原因で起こるトラブルです。

- 「口約束」は絶対NG:

交渉の過程で「ここはこうしておきましょう」「この費用はうちで持ちますよ」といった口約束が交わされることがありますが、それらをすべて書面(賃貸借契約書および覚書)に明記しなければ、法的な効力は持ちません。担当者が変わったり、時間が経ったりすると「言った、言わない」の水掛け論になり、深刻な紛争に発展するリスクがあります。 - 特に注意すべき契約条項:

トラブルを未然に防ぐため、以下の項目については特に詳細かつ明確に契約書に記載する必要があります。- 原状回復義務の範囲: これは最もトラブルになりやすい項目の一つです。「原状に復して返還する」という一文だけでは、その「原状」が何を指すのか(入居時の状態か、建物の竣工時の状態=スケルトンか)が不明確です。「壁紙や床材の張り替えはテナント負担とする」「テナントが設置した造作物はすべて撤去し、スケルトン状態で返還する」など、具体的な範囲を特約として明記することが不可欠です。

- 修繕義務の範囲(修繕区分): エアコンや給湯器、トイレなどの設備が故障した場合、その修繕費用をオーナーとテナントのどちらが負担するのかを明確に定めておきます。経年劣化による故障はオーナー負担、テナントの過失による故障はテナント負担など、具体的なケースを想定して記載します。

- 禁止事項・使用細則: 騒音、振動、臭気の発生を伴う活動の制限、看板の設置場所やデザインに関するルール、共用部の使用方法など、物件の維持管理や他のテナントとの共存のために必要なルールを具体的に定めます。

- 専門家によるリーガルチェックの推奨:

賃貸借契約書は、法律的な専門知識を要する複雑な書類です。オーナー自身で作成した場合、法的に不備があったり、自社に不利な内容になっていたりする可能性があります。契約を締結する前に、必ず弁護士などの専門家に契約書の内容を確認してもらう(リーガルチェック)ことで、将来のリスクを大幅に軽減することができます。

これらの注意点を常に心に留め、慎重かつ計画的にテナント誘致を進めることが、長期的に安定した不動産経営を実現するための王道と言えるでしょう。

テナント誘致の相談ができる専門会社7選

自社でのテナント誘致に行き詰まりを感じた場合や、大規模な物件で高度な専門性が求められる場合、プロフェッショナルである専門会社に相談・依頼することは非常に有効な選択肢です。ここでは、テナント誘致(リーシング)や商業施設の運営管理において豊富な実績を持つ専門会社を7社ご紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の物件の特性や課題に合わせて相談先を検討してみましょう。

※以下に掲載する情報は、各社の公式サイトで公開されている情報を基に作成しています。(2024年5月時点)

① JLLモールマネジメント株式会社

総合不動産サービス大手JLL(ジョーンズ ラング ラサール)グループの一員で、商業施設の運営管理(プロパティマネジメント)に特化した会社です。世界規模で展開するJLLのグローバルなネットワークと、長年培ってきた不動産に関する専門的な知見が最大の強みです。テナント誘致(リーシング)活動においては、国内外の幅広いリテーラー(小売業者)とのリレーションを活かし、物件のコンセプトに最適なテナントを誘致する能力に長けています。リーシング戦略の立案から、マーケティング、施設運営、会計管理まで、商業施設運営に関わるあらゆる業務をワンストップで提供できる体制が整っており、特に大規模なショッピングセンターや複合施設の活性化、価値向上を目指すオーナーにとって心強いパートナーとなります。

参照:JLLモールマネジメント株式会社 公式サイト

② 株式会社ザイマックス

オフィスビル、商業施設、ホテル、物流施設など、多種多様な不動産(アセットタイプ)のマネジメントを手がける業界のリーディングカンパニーです。全国に広がる拠点網と、独自に蓄積した膨大な不動産・テナントデータベースを駆使した、データドリブンなリーシング活動が特徴です。マーケット分析に基づいた的確な賃料査定や、ターゲットテナントへの戦略的なアプローチに強みを持ちます。また、オーナーから物件を一括で借り上げてテナントに転貸する「マスターリース」や「サブリース」といったサービスも提供しており、空室リスクや管理の手間を軽減したいオーナーのニーズにも応えています。不動産の価値を最大化するためのトータルソリューションを提供できる総合力が魅力です。

参照:株式会社ザイマックスグループ 公式サイト

③ 株式会社船井総合研究所

経営コンサルティング会社として著名ですが、不動産業界、特に商業施設やクリニックモール、ロードサイド店舗開発といった分野においても専門性の高いコンサルティングを提供しています。単に空室を埋める「リーシング代行」ではなく、事業の根本的な成功を目指す「コンサルティング」に主眼を置いているのが特徴です。徹底した市場調査と商圏分析に基づき、事業の成否を左右するコンセプト設計、最適なテナントミックスのプランニング、事業収支計画の策定といった最上流の工程から深く関与します。「どのような施設にすれば地域で勝ち残れるか」という視点から、持続可能な事業モデルの構築をサポートしてくれるため、新規開発や大規模リニューアルを検討している場合に特に頼りになります。

参照:株式会社船井総合研究所 公式サイト

④ 株式会社スペース

商業施設の企画・開発から、内装・外装の設計・施工、テナント誘致、そして開業後の運営管理まで、一貫したサービスを提供している会社です。特に、人々が集い、楽しめる魅力的な「空間づくり」に強みを持ち、その環境デザイン力と連動したテナント誘致戦略を提案できる点が特徴です。全国のデベロッパーや多種多様なテナントとの幅広いネットワークを活かし、施設のコンセプトに合致したテナントを的確にマッチングさせます。企画から運営までをワンストップで担うことで、コンセプトに一貫性のある、魅力的な商業施設づくりを実現します。地域密着型の商業施設や専門店ビルの開発・再生実績が豊富です。

参照:株式会社スペース 公式サイト

⑤ 株式会社東急コミュニティー

マンション管理の分野で国内トップクラスの実績を誇りますが、オフィスビルや商業施設、公共施設など、様々な不動産の運営管理(プロパティマネジメント)も幅広く手がけています。長年にわたる総合不動産管理会社としての経験で培った建物管理のノウハウと、東急グループの広範なネットワークが強みです。テナント誘致活動においては、物件のハード面(建物・設備)の維持管理とソフト面(テナント対応・リーシング)を一体的に捉え、建物の資産価値を長期的に維持・向上させる視点からの提案が可能です。既存テナントの満足度向上を図りながら、新規テナントを誘致する安定感のあるリーシングマネジメントに定評があります。

参照:株式会社東急コミュニティー 公式サイト

⑥ 株式会社プライムプレイス

東京建物グループにおいて、商業施設の開発・運営事業を専門に担う会社です。デベロッパー系列ならではの豊富な実績とノウハウを活かし、商業施設のプロパティマネジメントやコンサルティング業務を行っています。テナント誘致はもちろんのこと、施設のコンセプトに基づいた販売促進活動(イベント企画や広告宣伝など)の立案・実行といった、集客力を高めるための「ソフト面」の運営力に高い評価を得ています。テナントと良好な関係を築きながら、施設全体の魅力を高めていくことで、継続的な繁栄を目指す運営スタイルが特徴です。都市型商業施設から郊外のショッピングセンターまで、幅広い運営実績を持っています。

参照:株式会社プライムプレイス 公式サイト

⑦ コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

世界各国で事業を展開するグローバルな不動産サービス会社、コリアーズの日本法人です。オフィス、商業施設、物流施設、データセンターなど、幅広いアセットを対象に、不動産に関する多様なサービスを提供しています。同社の特徴の一つは、物件オーナー側の代理(リーシング)だけでなく、テナント側の移転や出店をサポートする「テナント・レプレゼンテーション」業務も専門的に手掛けている点です。これにより、テナント企業が何を求めているのかというニーズを深く理解しており、その知見をオーナーへの提案に活かすことができます。国内外のグローバル企業との豊富なネットワークを駆使し、外資系テナントの誘致などにも強みを発揮します。

参照:コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社 公式サイト

テナント誘致に関するよくある質問

ここでは、テナント誘致に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

テナント誘致を行うメリット・デメリットは?

テナント誘致は不動産経営の根幹ですが、当然ながら良い面ばかりではありません。メリットとデメリットを正しく理解し、リスクを管理しながら進めることが重要です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 概要 | 安定収益の確保や資産価値向上など、不動産経営の根幹を支える多くの利点がある。 | 活動には相応のコストと時間がかかり、希望通りの結果が得られないリスクも伴う。 |

| 詳細 | #### メリット ・安定した賃料収入の確保: 満室稼働により、継続的で予測可能なキャッシュフローを生み出すことができる。 ・不動産資産価値の向上: 優良テナントが入居することで物件の収益性が高まり、売却価格や担保評価額が向上する。 ・施設全体の活性化: 魅力的なテナントが集まることで相乗効果が生まれ、施設全体の集客力やブランドイメージが高まる。 ・地域社会への貢献: 雇用の創出や地域の利便性向上に繋がり、物件の社会的な価値も高まる。 |

#### デメリット ・コストと時間がかかる: 広告宣伝費、仲介会社への報酬、リフォーム費用などのコストや、募集から契約まで数ヶ月〜1年以上かかる時間が必要。 ・希望通りのテナントが見つからないリスク: 募集をかけても、希望する業種や条件に合うテナントが見つからない可能性がある。 ・テナントとのトラブルリスク: 契約後に賃料滞納、早期解約、用法違反といったトラブルが発生する可能性がある。 ・複雑な契約交渉: 事業用物件の契約は内容が複雑で、専門知識が必要となる。 |

テナントミックスとは何ですか?

テナントミックスとは、特に複数のテナントが入居する商業施設において、施設全体の魅力を最大化し、顧客の多様なニーズに応えるために、異なる業種や業態のテナントを意図的・戦略的に組み合わせ、配置することを指します。単に空いている区画を順に埋めていくのではなく、パズルのピースを組み合わせるように、計算された配置計画を行うことが特徴です。

■テナントミックスの重要性

優れたテナントミックスは、以下のような効果をもたらします。

- 相乗効果(シナジー)の創出:

ある店舗を目的に来た顧客が、ついでに他の店舗にも立ち寄る「買い回り」を促進します。例えば、書店の隣にカフェを配置すれば、本を買った人がコーヒーを飲んで一休みするという消費行動が生まれます。これにより、施設全体の売上向上が期待できます。 - 回遊性の向上と滞在時間の伸長:

魅力的な店舗がバランス良く配置されていると、顧客は施設内を歩き回ること自体を楽しむようになります。これにより施設内での滞在時間が長くなり、それに伴って消費機会も増加します。 - ワンストップショッピングの実現:

食料品の買い物から、衣料品の購入、食事、さらにはクリニックでの診察まで、生活に必要な様々な用事を一つの施設で済ませられる利便性を提供します。これにより、顧客の来店頻度を高めることができます。 - 競合施設との差別化:

独自のテナントミックスは、その商業施設の「個性」や「コンセプト」を最も強く表現する要素です。ありきたりのチェーン店ばかりでなく、地域で人気の個人店や特色のある専門店を誘致することで、他の施設にはない独自の魅力を創り出し、競争優位性を確立することができます。

テナントミックスは、短期的な空室解消だけでなく、商業施設の長期的かつ持続的な成功を左右する、極めて重要な戦略なのです。

まとめ

本記事では、テナント誘致(リーシング)を成功させるための具体的な方法と戦略について、事前準備から実践的なアプローチ、契約までの流れ、そして注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

テナント誘致は、単に空室を埋めるための作業ではありません。それは、物件の持つ潜在能力を最大限に引き出し、その価値を向上させるための戦略的な経営活動です。成功のためには、場当たり的な対応ではなく、一貫したコンセプトに基づいた計画的な行動が不可欠となります。

この記事でご紹介した成功への要点を改めてまとめると、以下の3つに集約されます。

- 徹底した事前準備: 自社物件のコンセプトを明確にし、ターゲットを定め、強みと弱みを客観的に分析する。そして、競合調査と家賃相場の把握に基づき、現実的かつ戦略的な募集条件を設定すること。この準備段階の質が、その後の活動の成果を大きく左右します。

- ターゲットに合わせた多角的なアプローチ: ターゲットに「見つけてもらう」ためのWebマーケティングから、理想のテナントに直接働きかけるダイレクトアプローチ、そして最前線で活動する不動産仲介会社との強固なパートナーシップ構築まで、複数のチャネルを組み合わせた複合的な戦略を展開することが重要です。

- 専門家の知見の活用: 契約内容の精査における弁護士への相談や、自社での活動に限界を感じた際のリーシング専門会社への依頼など、必要に応じて外部の専門家の力を借りることも、成功への近道となります。専門的な知見とネットワークは、空室期間の短縮や、より良い条件での契約締結に繋がります。

空室の長期化は、オーナーにとって大きなストレスと経済的負担をもたらします。しかし、本記事で解説した戦略と注意点を一つひとつ着実に実践していくことで、テナントから「選ばれる物件」へと変貌させ、満室経営を実現する道は必ず開けます。

長期的な視点を持ち、粘り強く、そして戦略的に取り組むこと。それが、激しい競争を勝ち抜き、安定した不動産経営を築き上げるための最も確実な方法です。