EC(電子商取引)市場の急速な拡大に伴い、オンラインでの商品販売は多くの事業者にとって重要なビジネスモデルとなりました。しかし、売上が伸びる一方で、多くのEC事業者が直面するのが「物流」という大きな壁です。商品の保管、注文ごとのピッキング、丁寧な梱包、迅速な発送、そして煩雑な在庫管理や返品対応。これらの業務は売上規模に比例して複雑化し、事業者のリソースを圧迫していきます。

このような課題を解決するソリューションとして注目されているのが「EC物流倉庫」です。EC物流倉庫は、EC特有の物流業務を専門的に代行するサービスであり、事業者が商品企画やマーケティングといった本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えます。

本記事では、EC物流倉庫の基本的な役割から、一般的な倉庫との違い、具体的な業務内容、利用するメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、費用の仕組みや失敗しない選び方のポイント、そしておすすめの代行会社まで、EC物流倉庫の活用を検討しているすべての事業者にとって有益な情報を提供します。この記事を通じて、自社に最適な物流パートナーを見つけ、ビジネスをさらに加速させるための一助となれば幸いです。

目次

EC物流倉庫とは

ECビジネスの裏側を支える重要なインフラである「EC物流倉庫」。言葉は聞いたことがあっても、その具体的な役割や一般的な倉庫との違いを正確に理解している方は少ないかもしれません。この章では、EC物流倉庫の基本的な定義と、その特徴について詳しく解説します。

ECに特化した物流サービスのこと

EC物流倉庫とは、その名の通り、EC(電子商取引)における商品の入荷から保管、注文処理、ピッキング、梱包、発送、さらには返品対応といった一連の物流業務を専門的に請け負う倉庫サービスのことです。単に商品を保管する場所というだけでなく、EC事業者のバックヤード業務を包括的に代行する「フルフィルメントセンター」としての役割を担っています。

近年、スマートフォンの普及やライフスタイルの変化により、EC市場は著しい成長を遂げています。それに伴い、消費者がオンラインショッピングに求めるレベルも高くなりました。「注文したらすぐに届く」「丁寧な梱包で届く」「ギフトラッピングに対応している」といった期待に応えることが、顧客満足度を高め、リピート購入につなげるための重要な要素となっています。

しかし、これらの高度な物流オペレーションをEC事業者自身が構築・維持するのは容易ではありません。特に、事業が成長し、取り扱い商品数(SKU)や出荷件数が増加するにつれて、以下のような課題が顕在化します。

- リソース不足:梱包や発送作業に追われ、商品企画やマーケティングなどのコア業務に時間を割けない。

- スペース不足:在庫が増え続け、オフィスや自宅では保管スペースを確保できない。

- ノウハウ不足:効率的な在庫管理の方法がわからない、誤出荷や配送遅延が頻発する。

- コストの増大:繁忙期に合わせてスタッフを雇用すると人件費がかさむ、個人で契約する配送料が高い。

EC物流倉庫は、こうしたEC事業者が抱える物流に関するあらゆる悩みを解決するために存在します。専門的な知識と経験、そして最適化されたシステムと設備を持つプロフェッショナルに物流業務を委託することで、事業者はコストを抑えながら物流品質を向上させ、本来注力すべき売上を創出するための活動に専念できるようになります。これは、特にリソースが限られている中小規模のEC事業者にとって、事業をスケールさせるための強力な武器となり得ます。

一般的な倉庫との違い

「倉庫」と聞くと、商品を大量に保管しておく大きな建物をイメージする方が多いでしょう。しかし、EC物流倉庫と、主に企業間の取引(BtoB)で利用される一般的な倉庫とでは、その役割や機能が大きく異なります。両者の違いを理解することは、EC物流倉庫の特性を深く知る上で非常に重要です。

最も大きな違いは、その物流が「BtoC(Business to Consumer)」向けか、「BtoB(Business to Business)」向けかという点にあります。この根本的な違いが、取り扱う荷物の特徴から求められるサービスレベルまで、あらゆる側面に影響を与えています。

以下に、EC物流倉庫(BtoC)と一般的な倉庫(BtoB)の主な違いをまとめました。

| 比較項目 | EC物流倉庫 (BtoC) | 一般的な倉庫 (BtoB) |

|---|---|---|

| 配送先 | 不特定多数の個人宅 | 特定の企業、店舗、物流センター |

| 荷物の特徴 | 多品種少量、個口が小さい | 少品種大量、パレットやケース単位が多い |

| 出荷頻度 | 不定期、日々の変動が大きい(セール時など) | 定期的、計画的な出荷が多い |

| 求められるスピード | 即日・翌日配送など極めて短納期 | リードタイムが比較的長く、納期遵守が重要 |

| 付帯業務(流通加工) | ギフトラッピング、メッセージカード同梱、セット組など | 値札付け、検針、組み立て、ラベリングなど |

| 在庫管理 | SKU(Stock Keeping Unit)単位での精密な管理 | パレット単位、ケース単位での管理 |

| システム連携 | ECカート、受注管理システム(OMS)とのAPI連携が必須 | 基幹システム(ERP)とのデータ連携が主 |

| コミュニケーション | EC事業者、エンドユーザー(返品対応など) | 取引先企業とのやり取りが中心 |

この表からもわかるように、EC物流は個人のお客様一人ひとりに商品を届けるため、非常に細やかでスピーディーな対応が求められます。 1日に何百、何千という異なる宛先へ、それぞれ異なる商品を、一つひとつ丁寧に梱包して発送しなければなりません。セール期間中やメディアで紹介された直後など、注文が急増した際にも、通常時と変わらない品質で迅速に出荷する対応力が不可欠です。

さらに、ギフトラッピングやメッセージカードの同梱といった付加価値の高いサービス(流通加工)は、顧客満足度やブランドイメージを直接左右します。これらの作業は手作業が多く、BtoB物流ではあまり見られないEC特有の業務です。

在庫管理においても、ECではSKU(最小管理単位)ごと、つまり「商品の種類・色・サイズごと」に正確な在庫数をリアルタイムで把握する必要があります。これができていないと、在庫があるのにサイト上では「売り切れ」と表示されて販売機会を逃したり、逆に在庫がないのに注文を受けてしまい、お客様に迷惑をかける「欠品」が発生したりします。

こうしたBtoC特有の複雑で高度な要求に応えるため、EC物流倉庫はWMS(倉庫管理システム)とECプラットフォームをAPIで連携させ、受注から出荷までのプロセスを自動化・効率化しているのが一般的です。これにより、ヒューマンエラーを最小限に抑え、スピーディーで正確な物流サービスを実現しています。

一方で、BtoBの一般的な倉庫は、決まった取引先に、パレットやケース単位で商品をまとめて出荷することが多いため、オペレーションは比較的定型化されています。求められるのは、大量の物量を効率的かつ間違いなく処理する能力です。

このように、EC物流倉庫は単なる保管場所ではなく、ECビジネスの成功を左右する顧客体験(CX)の最後の砦を担う、専門性の高いサービスであるといえるでしょう。

EC物流倉庫の主な業務内容

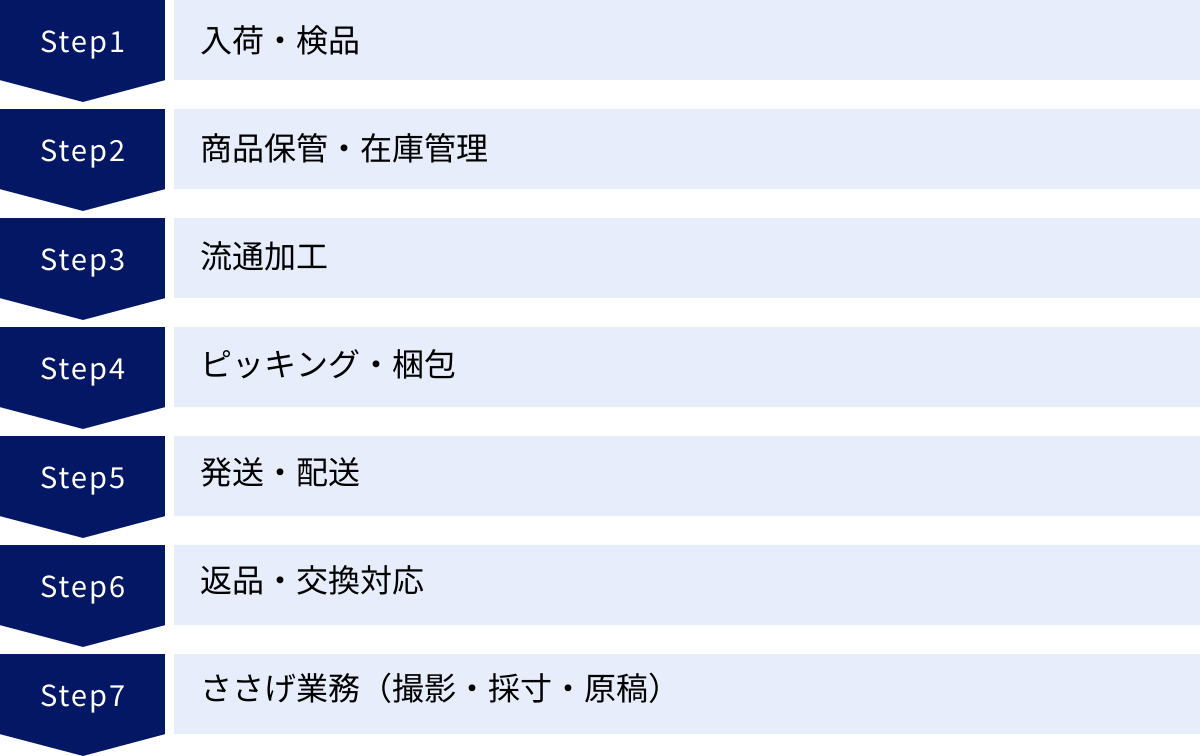

EC物流倉庫が具体的にどのような業務を代行してくれるのかを知ることは、アウトソーシングを検討する上で非常に重要です。ここでは、商品が倉庫に届いてから、お客様の手元に渡り、万が一返品されるまでの流れに沿って、EC物流倉庫が担う主な業務内容を7つのステップに分けて詳しく解説します。

入荷・検品

「入荷・検品」は、すべての物流プロセスの起点となる非常に重要な工程です。この最初の段階でミスが発生すると、その後の在庫管理や出荷のすべてに悪影響が及んでしまいます。

まず「入荷」では、メーカーや仕入先から送られてきた商品を受け入れます。その際、納品書と実際に届いた商品の内容が一致しているか(品番、数量など)を確認します。この作業を正確に行うことで、在庫数のズレを防ぎます。

次に「検品」です。ここでは、商品の状態を一つひとつ丁寧にチェックします。具体的には、以下のような項目を確認します。

- 破損や汚損:商品本体やパッケージに傷、汚れ、へこみなどがないか。

- 数量の確認:発注した数と実際に届いた数が合っているか。

- 品番の確認:届いた商品が発注した商品と同一か(色、サイズ、モデルなど)。

- 付属品の確認:取扱説明書やパーツなどがすべて揃っているか。

- 品質の確認:アパレルであれば縫製のほつれやボタンの欠け、食品であれば賞味期限など。

この検品作業の精度が、後のクレーム発生率を大きく左右します。 もし不良品がお客様の手元に届いてしまえば、ブランドの信頼を損なうだけでなく、返品や交換にかかるコストや手間も発生します。EC物流倉庫では、熟練したスタッフが体系化された手順に沿って検品を行うため、高い品質を維持できます。検品が終わった商品は、バーコードが貼付され、WMS(倉庫管理システム)に登録されて、初めて正式な「在庫」となります。

商品保管・在庫管理

検品を終えた商品は、倉庫内の所定の場所に「保管」されます。この保管方法も、EC物流倉庫の腕の見せ所です。

多くのEC物流倉庫では、「ロケーション管理」という手法を用いて、どこに何の商品がいくつあるかをシステムで正確に把握しています。ロケーション管理には主に「固定ロケーション」と「フリーロケーション」の2種類があります。

- 固定ロケーション:商品ごとに保管場所を固定する方法。どこに何があるか覚えやすい反面、スペースに無駄が出やすい。

- フリーロケーション:空いている場所に商品を保管していく方法。スペースを効率的に使えますが、システムによる管理が必須。

ECは多品種少量を扱うことが多いため、スペース効率の良いフリーロケーションが採用されるのが一般的です。

また、商材の特性に合わせた保管環境の提供も重要です。例えば、

- アパレル:シワにならないようハンガーラックで保管(ハンガー保管)。

- 化粧品や食品:品質を保つための温度・湿度管理(定温・冷蔵・冷凍倉庫)。

- 貴重品:盗難防止のため施錠されたエリアでの保管。

そして、これらの保管と密接に関わるのが「在庫管理」です。EC物流倉庫では、WMS(倉庫管理システム)を駆使して、リアルタイムで正確な在庫状況を把握しています。ECサイトとWMSが連携しているため、商品が1つ売れると、自動的に在庫数が更新され、サイト上の在庫表示に反映されます。これにより、「在庫引き当て」が正確に行われ、売り越し(空売り)による欠品や、販売機会の損失を防ぐことができます。 定期的な棚卸し作業も代行し、物理的な在庫とデータ上の在庫の差異をなくすことで、常に健全な在庫状態を保ちます。

流通加工

「流通加工」とは、商品に付加価値を与えるための加工作業全般を指します。画一的な商品にオリジナリティを加え、顧客満足度を向上させるための重要な工程であり、EC物流の大きな特徴の一つです。

自社で対応するには手間がかかるこれらの作業も、EC物流倉庫に委託できます。代表的な流通加工には、以下のようなものがあります。

- ギフト対応:ラッピング、リボンがけ、熨斗(のし)の貼付。

- セットアップ:複数の商品を組み合わせて一つのセット商品にする(例:コスメのトライアルセット、お菓子の詰め合わせ)。

- 同梱物封入:チラシ、パンフレット、お礼状、サンプル品などを商品と一緒に梱包する。

- アセンブリ:簡単な組み立て作業。

- タグ付け・ラベル貼り:値札、品質表示タグ、オリジナルブランドのタグなどを取り付ける。

- シュリンク加工:商品を専用フィルムで包み、熱を加えて収縮させ、きれいに包装する。

これらの流通加工を柔軟に、かつ高品質に行えるかどうかは、倉庫選びの重要なポイントです。特にギフト需要の高い商材や、ブランディングを重視するECサイトにとって、流通加工の質はブランドイメージや顧客体験に直結するため、軽視できません。

ピッキング・梱包

お客様から注文が入ると、いよいよ出荷作業が始まります。その最初のステップが「ピッキング」です。WMSからの出荷指示に基づき、倉庫スタッフが広大な倉庫の中から該当する商品を正確に集めてくる作業です。

EC物流倉庫では、効率と正確性を高めるために様々なピッキング方式が採用されています。

- シングルピッキング(摘み取り方式):注文ごとに商品を集める方式。小規模な運用に向いています。

- トータルピッキング(種まき方式):複数の注文の商品をまとめてピッキングし、後から注文ごとに仕分ける方式。大規模な運用で効率が良いです。

- デジタルピッキングシステム(DPS):棚に設置されたデジタル表示器の指示に従ってピッキングする方法。作業の標準化とミス削減に効果的です。

ピッキングされた商品は、次に「梱包」の工程へと移ります。梱包は、商品を安全にお客様のもとへ届けるための最終防衛ラインであり、開封時の顧客体験(アンボックス・エクスペリエンス)を決定づける重要なプロセスです。

EC物流倉庫では、商品のサイズや特性に合わせて最適なサイズの段ボールや緩衝材を選定し、配送中に商品が破損しないよう丁寧に梱包します。見た目の美しさも考慮され、テープの貼り方一つにもノウハウがあります。オリジナルデザインの段ボールや梱包資材を使用する、納品書や同梱物を入れる順番を統一するなど、事業者のブランディング戦略に沿った梱包にも対応可能です。

発送・配送

梱包が完了した商品は、配送会社に引き渡され、「発送」されます。EC物流倉庫は、通常、複数の大手配送会社(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など)と大口契約を結んでいます。

これにより、EC事業者は以下のようなメリットを得られます。

- 配送料の削減:個々の事業者が契約するよりも有利な運賃で発送できるため、配送コストを抑えられます。

- リスク分散:ある配送会社で遅延やトラブルが発生しても、別の会社に切り替えて対応できます。

発送業務には、配送先や荷物のサイズに応じた配送会社の選定、送り状の発行、荷物の追跡番号(問い合わせ番号)の管理などが含まれます。出荷が完了すると、WMSからECサイトへ追跡番号を含む出荷完了情報が自動で連携され、お客様へ出荷完了メールが送信される、という仕組みが一般的です。これにより、お客様はいつでも自分の荷物の配送状況を確認でき、安心感につながります。

返品・交換対応

ECにおいては、どれだけ品質管理を徹底しても、一定数の「返品」や「交換」は避けられません。「サイズが合わなかった」「イメージと違った」といったお客様都合の返品から、初期不良による返品まで、その理由は様々です。

この返品・交換対応は、非常に手間がかかり、精神的な負担も大きい業務ですが、EC物流倉庫に委託することが可能です。

- お客様から返品された商品を受け入れます。

- 商品の状態を検品し、「良品(再販可能)」か「不良品(廃棄)」かを判断します。

- 良品と判断されたものは、在庫としてWMSに再度登録されます。

- 不良品は、事業者の指示に従って保管または廃棄されます。

- これらの処理状況は事業者に報告され、事業者からお客様への返金処理や交換品の発送手配が行われます。

迅速かつ丁寧な返品・交換対応は、たとえ一度は満足いただけなかったお客様であっても、その後の信頼回復につながり、将来の再購入を促す重要な機会となります。この煩雑な業務をプロに任せることで、事業者はクレーム対応のストレスから解放され、よりポジティブな業務に集中できます。

ささげ業務(撮影・採寸・原稿作成)

「ささげ業務」とは、ECサイトで商品を販売するために不可欠なコンテンツ作成業務のことで、「撮影(さつえい)」「採寸(さいすん)」「原稿(げんこう)」の3つの単語の頭文字を取った業界用語です。

物流のコア業務ではありませんが、物流倉庫によってはオプションサービスとしてこの「ささげ業務」まで一貫して請け負っている場合があります。

- 撮影:商品の魅力を最大限に引き出すための写真撮影。白抜き写真、モデル着用写真、イメージカットなど。

- 採寸:商品のサイズを正確に測り、データ化する作業。特にアパレルでは、返品率を低下させるために極めて重要です。

- 原稿作成:商品の特徴や素材、使用方法などを説明する文章を作成する作業。SEOを意識したキーワードを盛り込むこともあります。

商品が入荷してから、サイトに掲載するためのコンテンツ作成、そして保管、発送までを一つの拠点で完結できるため、リードタイムの大幅な短縮と業務効率の向上が期待できます。 新商品の販売開始までのスピードが格段に上がり、販売機会を最大化できるという大きなメリットがあります。ただし、すべてのEC物流倉庫が対応しているわけではないため、事前の確認が必要です。

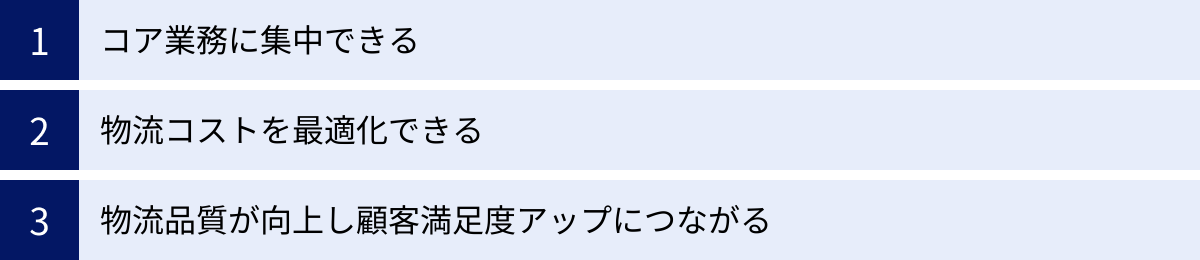

EC物流倉庫を利用する3つのメリット

EC物流倉庫への業務委託は、単に「面倒な作業を外注する」というだけでなく、事業成長を加速させるための戦略的な一手となり得ます。ここでは、EC物流倉庫を利用することで得られる具体的な3つの大きなメリットについて、深掘りしていきます。

① コア業務に集中できる

EC物流倉庫を利用する最大のメリットは、事業者が物流関連の煩雑な業務から解放され、売上向上に直結する「コア業務」にリソースを集中できることです。

EC事業者のコア業務とは、具体的に以下のような活動を指します。

- 商品企画・開発:市場のニーズを捉えた魅力的な新商品の開発や、既存商品の改良。

- マーケティング・販促活動:新規顧客を獲得するための広告運用、SNSマーケティング、キャンペーンの企画。

- サイト運営・改善:ECサイトのデザイン改善、UI/UXの向上、コンテンツの充実化。

- 顧客関係管理(CRM):リピート顧客を育成するためのメールマガジン配信やアフターフォロー。

自社で物流を行っている場合、特に事業が成長フェーズに入ると、日々の受注処理、梱包、発送作業に多くの時間と人手を奪われてしまいます。スタッフを雇用すれば採用や教育のコストと手間がかかり、経営者自身が作業に追われていては、事業全体の戦略を練る時間がなくなってしまいます。セールやメディア掲載で注文が殺到した際には、社内はパニック状態になり、発送遅延やミスが頻発し、顧客からのクレーム対応に追われるという悪循環に陥りがちです。

EC物流倉庫にバックヤード業務をすべて委託することで、こうした状況から脱却できます。 経営者や社員は、日々の出荷作業の心配をすることなく、どうすればもっと商品が売れるか、どうすればお客様にもっと喜んでもらえるか、といった創造的で付加価値の高い業務に専念できるのです。

例えば、これまで梱包作業に費やしていた午後の時間を、新商品のプロモーション企画や、インフルエンサーとのタイアップ交渉に充てられるようになります。これにより、新たな顧客層にアプローチでき、売上アップという直接的な成果につながる可能性が高まります。物流という「守り」の業務をプロに任せ、事業者は「攻め」の戦略に集中する。この役割分担こそが、持続的な事業成長を実現するための鍵となります。

② 物流コストを最適化できる

一見すると、外部に委託することで費用が増えるように感じるかもしれませんが、多くの場合、EC物流倉庫を利用することでトータルでの物流コストを削減、あるいは最適化することが可能です。これにはいくつかの理由があります。

まず、「スケールメリットによるコスト削減効果」が挙げられます。EC物流倉庫は、多くの荷主企業の荷物をまとめて取り扱うため、様々な面でコスト優位性を持っています。

- 配送料:EC物流倉庫は配送会社と非常に大きなボリュームで契約しているため、個々のEC事業者が個別に契約するよりも格段に安い「特約運賃」で発送できます。EC事業において配送料はコストの大きな割合を占めるため、この削減効果は絶大です。

- 人件費:自社でスタッフを雇用すると、物量の少ない時期でも固定費として人件費が発生します。一方、物流倉庫に委託すれば、出荷件数に応じた変動費として計上されるため、閑散期に無駄なコストを払う必要がありません。 繁忙期に臨時スタッフを雇う手間やコストも不要です。

- 資材費:段ボールや緩衝材、テープといった梱包資材も、物流倉庫が大量に一括購入するため単価が安くなります。これもスケールメリットの一つです。

- 倉庫賃料:自社で倉庫を借りると、たとえスペースが余っていても満額の賃料を支払わなければなりません。物流倉庫なら、使用したスペースや量に応じた料金体系(従量課金)が多いため、無駄な保管コストを削減できます。

次に、「初期投資(イニシャルコスト)が不要」という点も大きなメリットです。自社で本格的な物流体制を構築しようとすると、倉庫の契約、棚や作業台などの設備投資、在庫管理を行うWMSの導入などに多額の初期費用がかかります。EC物流倉庫を利用すれば、これらの投資は一切不要で、すぐにプロ仕様の物流インフラを利用開始できます。

このように、目に見える直接的なコストだけでなく、見えにくい間接コストや機会損失まで含めたトータルコストで考えると、EC物流倉庫への委託は非常に合理的な選択となるケースが多いのです。

③ 物流品質が向上し顧客満足度アップにつながる

ECビジネスにおいて、物流品質は顧客体験(CX)を左右する極めて重要な要素です。お客様がECサイトで商品を注文してから、実際に手元に届き、箱を開けるまでの一連の体験は、すべて物流が関わっています。この「ラストワンマイル」の品質が、リピート購入や良い口コミにつながるか、あるいは二度と利用してもらえなくなるかの分かれ道となります。

EC物流倉庫を利用することで、物流のプロフェッショナルによる高品質なオペレーションが実現され、顧客満足度の大幅な向上が期待できます。

- 誤出荷の劇的な削減:WMSとハンディターミナル(バーコードリーダー)を活用した検品システムにより、商品の入れ間違いや数量間違いといったヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけることができます。「注文したものと違う商品が届いた」という、顧客の信頼を最も損なうミスを防ぐことは、EC事業の基本中の基本です。

- 配送スピードの向上:最適化された庫内レイアウトと効率的な作業フローにより、受注から出荷までのリードタイムが大幅に短縮されます。「あす楽」や「即日発送」といったスピーディーな配送に対応できるようになり、顧客の「すぐに欲しい」というニーズに応えることができます。

- 高品質な梱包:専門のスタッフが、商品の価値を損なわないよう、丁寧で見栄えの良い梱包を行います。商品が破損なく安全に届くのはもちろんのこと、開封した瞬間の「きれい」「丁寧」といった感動が、ブランドへの好印象につながります。

- 多様なニーズへの柔軟な対応:ギフトラッピングや日時指定配送、複数配送先への対応など、顧客一人ひとりの細かな要望にもきめ細かく応える体制が整っています。こうしたサービスの充実が、他社との差別化につながります。

これらの物流品質の向上は、結果として顧客満足度を高め、良いレビューやSNSでのポジティブな口コミを誘発します。 良い評判は新たな顧客を呼び込み、満足した顧客はリピーターとなり、LTV(顧客生涯価値)が向上するという、ビジネスの好循環を生み出します。物流を単なるコストとして捉えるのではなく、顧客満足度を高めるための「投資」と考えることが、現代のECビジネスで成功するための重要な視点です。

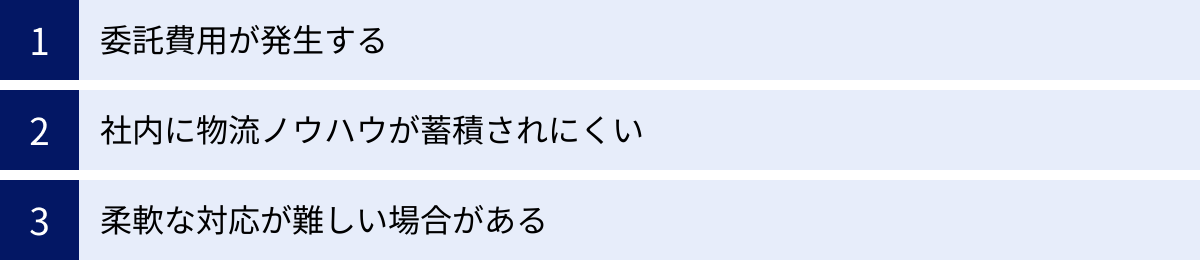

EC物流倉庫を利用する3つのデメリット

EC物流倉庫の利用は多くのメリットをもたらしますが、一方でデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、アウトソーシングを成功させるための鍵となります。ここでは、主な3つのデメリットについて解説します。

① 委託費用が発生する

当然のことながら、外部のサービスを利用するため、委託費用が発生します。 これは、EC物流倉庫を利用する上で最も直接的なデメリットと言えるでしょう。料金体系は倉庫会社によって様々ですが、一般的には「固定費(倉庫保管料、システム利用料など)」と「変動費(入庫料、出荷作業料、配送料など)」で構成されています。

特に、事業を始めたばかりで出荷件数が非常に少ないスタートアップ期や、季節による物量の変動が極めて大きい商材を扱っている場合、委託費用が自社で対応するコストを上回ってしまう可能性があります。例えば、月に数件しか注文がなく、自宅の一室で十分に保管・梱包ができる規模であれば、無理にアウトソーシングする必要はないかもしれません。

重要なのは、自社で物流を行った場合にかかるコストを正確に把握することです。人件費や倉庫賃料といった直接的なコストだけでなく、梱包資材の購入費、経営者自身が作業に費やす時間(機会損失)、誤出荷による再送コストや顧客対応コストといった「見えにくいコスト」まで含めて、委託費用と比較検討する必要があります。

コスト削減だけを唯一の目的として物流倉庫を選ぶと、サービスの質が低かったり、必要なオプションが別料金で結果的に高くなったりと、失敗につながるケースが少なくありません。「コア業務に集中できる時間」や「顧客満足度の向上」といった、金額では測れない価値も含めて、費用対効果を総合的に判断することが不可欠です。

② 社内に物流ノウハウが蓄積されにくい

物流業務を完全にアウトソーシングするということは、自社のなかに物流に関する知識や経験、オペレーションのノウハウが蓄積されにくいという側面を持ちます。日々の出荷プロセスや在庫管理の課題、現場での改善活動などがすべて委託先の倉庫内で行われるため、自社からは見えにくくなります。

これがデメリットとなるのは、以下のようなケースです。

- 将来的に物流を内製化したいと考えている場合:事業が一定規模に達した段階で、自社専用の物流センターを構えるといった戦略を描いている場合、社内にノウハウがなければその実現は困難です。

- 物流が競争力の源泉となる特殊な商材を扱っている場合:非常にデリケートな商品の取り扱いや、特殊な流通加工がブランドの核となっている場合、そのノウハウを外部に依存しすぎると、自社の強みが失われるリスクがあります。

このデメリットを軽減するためには、物流倉庫を単なる「下請け業者」として捉えるのではなく、「戦略的パートナー」として位置づけることが重要です。委託先に業務を丸投げするのではなく、定期的にミーティングの場を設け、在庫データや出荷実績、作業効率に関するレポートを共有してもらいましょう。そして、現状の課題や改善点について共に議論し、一緒になって物流品質を高めていく姿勢が求められます。

倉庫会社によっては、物流コンサルティングのサービスを提供しているところもあります。そうしたパートナーと密に連携することで、外部の専門知識を吸収し、自社のなかに物流戦略を立案・管理できる人材を育成していくことが可能になります。

③ 柔軟な対応が難しい場合がある

自社で物流を行っていれば、「今日だけ急いでこの荷物に特別なチラシを追加したい」「お客様から個別リクエストがあったので、イレギュラーなラッピングをしてあげたい」といった、突発的で個別性の高い要望にも、その場の判断で柔軟に対応できます。

しかし、EC物流倉庫に委託した場合、こうした柔軟な対応が難しくなることがあります。物流倉庫では、多くの荷主の荷物を効率的かつ正確に処理するために、業務プロセスが高度に標準化・システム化されています。 そのため、標準オペレーションから外れるイレギュラーな作業は、原則として受け付けてもらえないか、対応可能であっても高額な追加料金(スポット料金)が発生するケースがほとんどです。

例えば、急な同梱物の変更や、出荷直前の注文内容の変更、一点ものの特殊な梱包などは、システム化された流れを一度止めなければならず、現場に大きな負担と混乱を生じさせる可能性があります。

この問題を避けるためには、契約前に倉庫会社と綿密な打ち合わせを行い、どこまでの個別対応が可能で、どこからは標準外となるのか、その境界線を明確にしておくことが不可欠です。自社のブランドが提供したい顧客サービスの方針(例:個別対応を重視する)と、倉庫会社のオペレーションポリシーが合致しているかを見極める必要があります。もし、頻繁にイレギュラー対応が発生することが予想される場合は、小規模で柔軟な対応を強みとする倉庫会社を選ぶか、その部分だけは自社で対応するといった切り分けも検討すべきでしょう。事前の期待値調整を怠ると、「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが生じる原因になります。

EC物流倉庫の費用相場と料金体系

EC物流倉庫の利用を検討する上で、最も気になるのが「費用」でしょう。料金体系は複雑に見えるかもしれませんが、大きく「固定費」と「変動費」の2つに分けて考えると理解しやすくなります。ここでは、それぞれの費用の内訳と相場観について解説します。

費用の内訳:固定費

固定費は、出荷件数の増減にかかわらず、毎月一定額が発生する費用です。主に「倉庫保管料」と「システム利用料」から構成されます。

倉庫保管料

倉庫保管料は、商品を倉庫に保管しておくためのスペース代です。料金の計算方法は、倉庫会社や契約内容によって主に3つのパターンがあります。

- 坪貸し(坪建て):

- 内容:契約した坪数に応じて月額料金が決まります。「1坪あたり〇〇円」という形で計算されます。

- 相場:立地や倉庫の設備(常温、定温など)にもよりますが、都心近郊の常温倉庫で1坪あたり月額5,000円〜8,000円程度が一般的です。

- 特徴:物量が多く、保管スペースが常に一定量必要な場合に適しています。スペースを確保できる反面、在庫が少ない時期でも同額の費用がかかります。

- 個建て(ラック・パレット単位):

- 内容:使用する棚(ラック)やパレットの数に応じて料金が決まります。「1ラックあたり月額〇〇円」「1パレットあたり月額〇〇円」という形です。

- 相場:1パレットあたり月額4,000円〜7,000円程度が目安です。

- 特徴:坪貸しより小さな単位で契約できるため、中規模の物量に適しています。

- 従量課金(三辺合計・容積):

- 内容:実際に保管されている在庫の量(体積)に応じて料金が計算されます。日割りで計算されることが多く、在庫の変動に柔軟に対応できます。

- 相場:1才(約30.3cm立方)あたり月額50円〜100円程度、あるいは160サイズの段ボール1箱あたり1日2円〜5円程度が目安です。

- 特徴:物量の変動が大きいECビジネスに最も適した料金体系と言えます。在庫が少なければ費用を抑えられるため、中小規模の事業者やスタートアップに人気があります。

システム利用料

システム利用料は、WMS(倉庫管理システム)を利用するための費用です。在庫管理や受注・出荷管理をスムーズに行うために不可欠なもので、月額固定で請求されるのが一般的です。

- 相場:提供されるシステムの機能やサポート体制によって幅がありますが、月額20,000円〜50,000円程度がボリュームゾーンです。高機能なシステムやカスタマイズが必要な場合は、これ以上の費用がかかることもあります。

- 注意点:一部の倉庫会社では、このシステム利用料を「基本料金」や「アカウント維持費」といった名称で請求することもあります。また、オープンロジのように初期費用・固定費が無料のサービスも存在します。見積もりの際には、基本料金に何が含まれているのかをしっかり確認しましょう。

費用の内訳:変動費

変動費は、商品の入荷数や出荷件数といった物量に応じて変動する費用です。オペレーションが発生するたびに課金される従量課金制が基本となります。

入庫料

入庫料は、仕入先から届いた商品を倉庫に受け入れ、検品し、棚入れするまでの一連の作業にかかる費用です。

- 課金単位:「1ケースあたり」「1パレットあたり」「1個あたり」など、倉庫会社によって異なります。

- 相場:1ケースあたり100円〜300円、1個あたり10円〜50円程度が目安です。コンテナでの大量入庫の場合は、別途料金が設定されていることが多いです。

検品料

入庫時に商品の状態を確認する検品作業の費用です。入庫料に含まれている場合と、別料金になっている場合があります。

- 課金単位:「1点あたり」で課金されるのが一般的です。

- 相場:基本的な目視検品で1点あたり10円〜30円程度。アパレルの採寸や家電の通電確認など、より詳細な検品を行う場合は、作業内容に応じて追加料金が発生します。

梱包・発送費(配送料)

お客様への商品発送時に発生する一連の作業費用で、変動費のなかで最も大きな割合を占めることが多い項目です。一般的に、以下の要素で構成されます。

- 出荷作業基本料(ピッキング・梱包料):

- 内容:注文データに基づいて商品をピッキングし、梱包する作業の費用です。

- 相場:1出荷あたり150円〜300円程度が基本料金としてかかり、それに加えてピッキングする商品1点ごとに追加料金(例:2点目以降50円/点)がかかる場合があります。

- 梱包資材費:

- 内容:段ボール、緩衝材、テープなどの費用です。出荷作業料に含まれている場合と、実費請求の場合があります。

- 相場:段ボール1箱あたり数十円〜200円程度。オリジナルデザインの資材を使用する場合は、別途費用がかかります。

- 配送料(運賃):

- 内容:配送会社に支払う運賃です。EC物流倉庫が契約している特約運賃が適用されるため、個人で発送するより安価になります。

- 相場:荷物のサイズ(60サイズ、80サイズなど)と配送先のエリアによって決まります。例えば、60サイズの荷物で関東から関東へ送る場合、300円台〜500円台で発送できるケースもあります。

これらの費用を総合すると、1件の出荷にかかるトータルコストは、おおよそ600円〜1,000円程度になることが多いです。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、商材の大きさや重さ、オプションサービスの有無によって大きく変動します。

失敗しないためには、複数の倉庫会社から見積もりを取り、料金体系を詳細に比較することが不可欠です。 見積もり依頼の際は、自社の平均的な月間出荷件数、1注文あたりの平均商品点数、SKU数、在庫量などの具体的なデータを提供することで、より正確な費用感を把握できます。

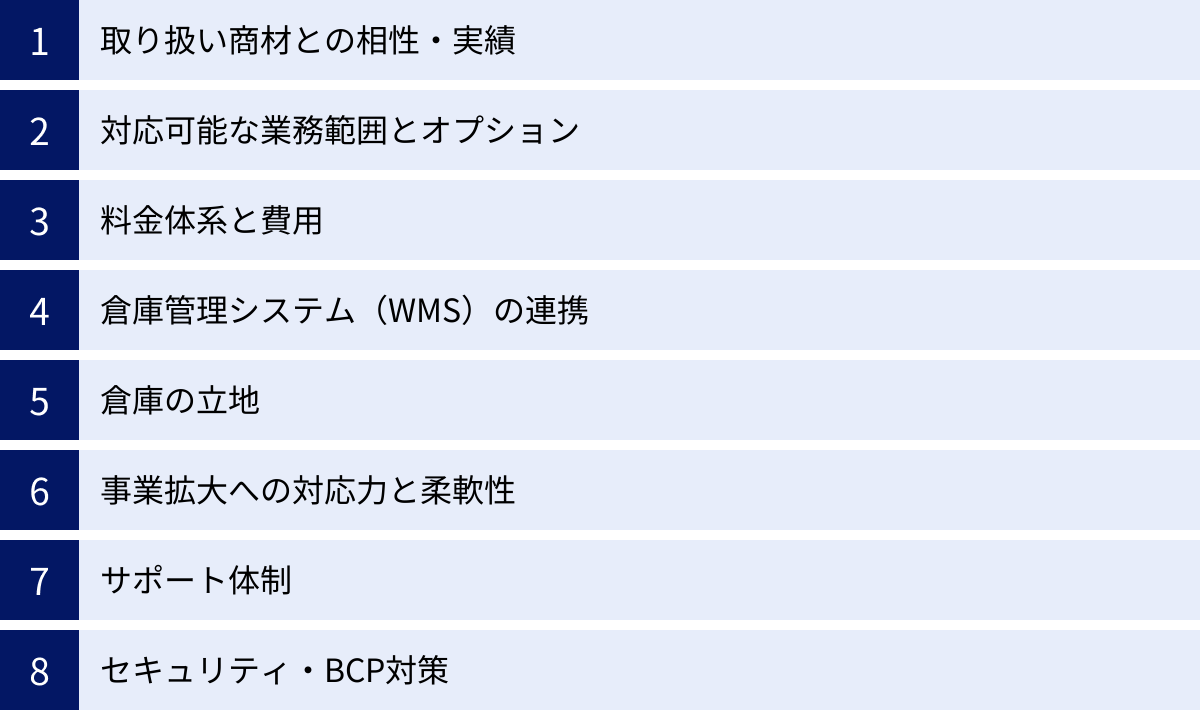

失敗しないEC物流倉庫の選び方8つのポイント

自社に最適なEC物流倉庫を選ぶことは、事業の将来を左右する重要な経営判断です。料金の安さだけで選んでしまうと、「自社の商材に対応できなかった」「サービスの質が低くクレームが多発した」といった失敗につながりかねません。ここでは、多角的な視点から倉庫会社を評価するための8つの重要なチェックポイントを解説します。

① 取り扱い商材との相性・実績

最も基本的ながら、最も重要なのが「自社が取り扱う商材との相性」です。物流倉庫には、それぞれ得意な分野や商材があります。自社の商材に関する取り扱い実績が豊富な倉庫を選ぶことで、その商材特有の課題や注意点を熟知した、質の高いサービスが期待できます。

- アパレル:シワを防ぐためのハンガー保管、ささげ業務(撮影・採寸)、検針機による品質管理、細かなSKU管理(色・サイズ)など、専門的なノウハウが求められます。アパレル特化型の倉庫が有力な選択肢となります。

- 化粧品・健康食品:薬機法(旧薬事法)への準拠が必須です。製造販売業許可や化粧品製造業許可(包装・表示・保管)のライセンスを保有しているかを確認する必要があります。また、ロット番号管理や使用期限管理の徹底も不可欠です。

- 食品:温度管理(常温、冷蔵、冷凍)が絶対条件です。倉庫が適切な温度帯に対応しているか、HACCPなどの衛生管理基準に準拠しているかを確認しましょう。賞味期限管理も重要なポイントです。

- 大型商品・家具:保管スペースの確保はもちろん、大型商品を安全に取り扱うための設備(フォークリフトなど)や人員、配送ネットワークを持っているかが重要です。

- 雑貨・書籍:多品種少量になりがちなため、SKU管理能力の高さや、効率的なピッキングシステムを持っているかが鍵となります。

倉庫会社のウェブサイトで取り扱い実績を確認したり、問い合わせ時に自社と同じカテゴリの商材を扱った経験について具体的に質問したりすることが重要です。

② 対応可能な業務範囲とオプション

自社が委託したい業務をどこまでカバーしてくれるのか、その範囲を明確に確認する必要があります。基本的な入庫から発送までの業務に加えて、どのようなオプションサービスに対応しているかをチェックしましょう。

- 流通加工:ギフトラッピング、セット組、チラシ同梱など、自社が希望する加工作業に対応可能か。また、その際の料金はいくらか。

- 返品対応:返品受け入れ後の検品、再在庫化、事業者への報告フローはどのようになっているか。

- ささげ業務:商品撮影、採寸、原稿作成まで一気通貫で依頼したい場合は、対応可能かを確認します。

- コールセンター業務:お客様からの問い合わせ対応まで委託できるか。

- 越境EC対応:海外発送を検討している場合、インボイス作成や通関業務のサポートなど、国際配送に対応できる体制があるか。

現時点では必要なくても、将来的に事業が拡大した際に必要になる可能性のあるサービスも視野に入れて、倉庫の対応力を評価することが、長期的なパートナーシップを築く上で大切です。

③ 料金体系と費用

料金は選定における重要な要素ですが、表面的な金額だけで判断するのは危険です。料金体系の透明性と、自社の事業モデルとの適合性を見極める必要があります。

- 料金体系の明確さ:見積もりに記載されている各項目の内容が明確か。「一式」などと曖昧に記載されている場合は、詳細な内訳を求めましょう。隠れた追加費用がないか、最低利用料金や最低出荷件数の縛りはないかを確認します。

- コストシミュレーション:複数の会社から必ず相見積もりを取り、同条件(例:月間500件出荷、在庫200SKUなど)での総額を比較します。固定費と変動費の内訳をよく見て、自社の物量変動に対してコストがどのように変化するかをシミュレーションしましょう。

- 初期費用と契約期間:初期費用はかかるのか、契約期間に縛りはあるか(例:1年契約など)、解約時の条件なども事前に確認しておくべき重要事項です。

④ 倉庫管理システム(WMS)の連携

EC物流の心臓部とも言えるのがWMS(倉庫管理システム)です。自社で利用している、または将来利用したいECカートシステム(Shopify、BASE、futureshopなど)や、受注管理システム(OMS)と、倉庫のWMSがスムーズにAPI連携できるかは、必ず確認しなければならない最重要項目の一つです。

この連携ができない場合、受注データを手動でCSVアップロードしたり、在庫情報を手作業で更新したりする必要が生じます。これは、ヒューマンエラーによる誤出荷や在庫差異の温床となるだけでなく、リアルタイム性が失われ、EC物流倉庫を利用するメリットが半減してしまいます。

導入前に、対応しているカートシステムの一覧を確認したり、連携実績について問い合わせたりしましょう。連携設定のサポート体制が整っているかも確認しておくと安心です。

⑤ 倉庫の立地

倉庫がどこにあるのかという「立地」も、配送コストとリードタイムに直接影響を与える重要な要素です。

- 主要消費地へのアクセス:自社の顧客が多く住むエリア(関東、関西など)に近い倉庫を選ぶことで、配送料を抑え、配送リードタイムを短縮できます。

- 交通インフラ:高速道路のインターチェンジや主要幹線道路に近いか。これにより、集荷の締め時間や配送効率が変わってきます。

- 複数拠点:全国に複数の倉庫拠点を持つ会社であれば、注文者の住所に最も近い拠点から発送する「分散出荷」が可能になり、さらなる送料削減とリードタイム短縮が期待できます。

- 海外発送:越境ECを行う場合は、国際空港や港へのアクセスが良い立地が有利です。

⑥ 事業拡大への対応力(拡張性・柔軟性)

今は小規模でも、将来の事業成長を見据えたパートナー選びが重要です。

- キャパシティ:現在の物量だけでなく、将来的にSKU数や出荷件数が2倍、3倍になった場合でも対応できる保管スペースや作業キャパシティがあるか。

- 波動対応力:テレビで紹介された、セールを実施した、といった急な物量増加(波動)に対して、人員を増やすなど柔軟に対応できる体制が整っているか。過去の波動対応の実績などを聞いてみるのも良いでしょう。

- システム拡張性:事業拡大に伴い、BtoB向けの出荷や実店舗への配送(OMO)など、新たな物流ニーズが発生した場合に、システムやオペレーションが対応できるか。

成長のボトルネックが物流にならないよう、スケーラビリティ(拡張性)のある倉庫を選ぶことが、長期的な成功につながります。

⑦ サポート体制

委託後は、倉庫の担当者が日々の業務の窓口となります。スムーズなコミュニケーションが取れるかどうかは、運用の快適さを大きく左右します。

- 窓口の体制:専任の担当者がつくのか、チームで対応するのか。

- コミュニケーション手段:電話、メール、ビジネスチャットなど、どのような連絡手段が使えるか。自社が使い慣れたツールに対応していると便利です。

- レスポンスの速さ:問い合わせに対する返信は迅速か。トラブル発生時にすぐ連絡が取れる体制は整っているか。

- 提案力:現状の課題に対して、物流のプロとして改善提案をしてくれるような、パートナーシップを築ける相手かどうかを見極めましょう。

⑧ セキュリティ・BCP対策

大切な商品を預けるわけですから、安全性は絶対に軽視できません。

- セキュリティ対策:監視カメラの設置、警備会社との契約、入退室管理システムなど、盗難や部外者の侵入を防ぐための物理的なセキュリティ対策がどのレベルで行われているかを確認します。

- BCP(事業継続計画)対策:地震、台風、水害といった自然災害が発生した際に、事業を継続するための計画が策定されているか。倉庫の耐震構造や、ハザードマップ上での立地の安全性も確認しておくと、より安心です。万が一の事態に備えた保険への加入状況もチェックポイントです。

これらの8つのポイントを総合的に評価し、自社の事業戦略と最もマッチするEC物流倉庫を選びましょう。

おすすめEC物流倉庫・代行会社10選

ここでは、EC物流のアウトソーシング先として実績があり、広く知られている代表的な会社を10社ご紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の商材や事業規模、求めるサービスレベルに合わせて比較検討する際の参考にしてください。

(※掲載されている情報は、各社の公式サイトに基づいたものであり、最新の詳細については必ず各社へ直接お問い合わせください。)

① 株式会社スクロール360

- 特徴:カタログ通販大手「スクロール」のグループ会社であり、70年以上にわたる通販事業で培ったノウハウが最大の強みです。特に化粧品・健康食品の分野に強く、薬機法に対応した許認可(化粧品製造販売業許可など)を取得しています。物流代行だけでなく、受注代行(コールセンター)や決済代行、ECサイト構築まで、EC事業のバックヤードをトータルでサポートするフルフィルメントサービスを提供しています。

- 料金体系の概要:事業規模や要件に応じた個別見積もり。

- システム連携:各種ECカート、モールとの連携実績が豊富です。

- こんな事業者におすすめ:化粧品や健康食品を取り扱う事業者、物流だけでなくバックヤード全体をアウトソースしたい中〜大規模事業者。

(参照:株式会社スクロール360 公式サイト)

② アートトレーディング株式会社

- 特徴:アパレル・ファッション、雑貨、化粧品に特化した物流代行サービスを展開。1点ものの商品の検品・検針から、ささげ業務(撮影・採寸・原稿作成)まで、アパレルECに必要な業務に幅広く対応しています。小ロットからの委託も可能で、スタートアップから大手ブランドまで多くの実績があります。倉庫見学も随時受け付けており、現場の様子を直接確認できます。

- 料金体系の概要:個別見積もり。小ロット対応も可能な柔軟な料金設定。

- システム連携:Shopify、futureshopなど主要なECカートとの連携に対応。

- こんな事業者におすすめ:アパレルやファッション雑貨を取り扱う事業者、ささげ業務まで一貫して任せたい事業者。

(参照:アートトレーディング株式会社 公式サイト)

③ 株式会社オープンロジ

- 特徴:「初期費用・月額固定費0円」の完全従量課金制という、分かりやすく導入しやすい料金体系が最大の特徴です。全国の提携倉庫ネットワークを活用しており、事業者はシステムを通じて簡単に倉庫サービスを利用できます。1点からでも利用可能なため、個人事業主やスタートアップ、副業でECを始めた方でも気軽に導入できます。

- 料金体系の概要:入庫、保管、出庫など作業ごとに料金が設定された完全従量課金制。

- システム連携:Shopify、BASE、ネクストエンジンなど多数のECカート・サービスとAPIで自動連携。

- こんな事業者におすすめ:スタートアップや小規模事業者、物量の変動が大きい事業者、まずはスモールスタートで試してみたい事業者。

(参照:株式会社オープンロジ 公式サイト)

④ 富士ロジテック・ホールディングス株式会社

- 特徴:BtoC、BtoBを問わず、幅広い業種に対応可能な総合物流企業です。全国に大規模な物流センターを構え、高度なマテハン機器(自動化設備)と徹底した品質管理体制を強みとしています。顧客ごとに最適な物流フローを設計するカスタマイズ性の高さに定評があり、大規模で複雑な要件にも対応できます。

- 料金体系の概要:個別見積もり。大規模・中長期的な取り組みを前提とした料金体系。

- システム連携:顧客の基幹システムや各種ECプラットフォームとの柔軟な連携構築が可能。

- こんな事業者におすすめ:大規模な物量を扱う事業者、BtoBとBtoCの在庫一元化(OMO)を検討している事業者、高品質で安定した物流を求める事業者。

(参照:富士ロジテック・ホールディングス株式会社 公式サイト)

⑤ STOCKCREW株式会社

- 特徴:発送費用が「1個あたり140円から」というシンプルで低価格な料金体系を打ち出しており、急成長中の物流サービスです。ロボティクスや自動化技術を積極的に導入し、徹底した効率化によって低価格を実現しています。オープンロジ同様、初期費用・月額固定費は無料で、小〜中規模のEC事業者に特に人気があります。

- 料金体系の概要:初期費用・固定費0円。発送作業量に応じた従量課金制。

- システム連携:Shopify、ネクストエンジンなどとAPI連携が可能。

- こんな事業者におすすめ:コストを重視する小〜中規模事業者、シンプルな料金体系を求める事業者。

(参照:STOCKCREW株式会社 公式サイト)

⑥ 株式会社イー・ロジット

- 特徴:EC・通販物流のパイオニア的存在であり、物流コンサルティングにも強みを持つ企業です。単に作業を代行するだけでなく、クライアントの事業成長に貢献するための改善提案を積極的に行います。全国に複数の物流センターを展開し、アパレル、コスメ、書籍、雑貨など幅広い商材に対応した実績があります。

- 料金体系の概要:個別見積もり。コンサルティング要素も含む付加価値の高いサービス。

- システム連携:各種カート・モールとの連携実績多数。

- こんな事業者におすすめ:物流の改善提案やコンサルティングを求める事業者、戦略的なパートナーシップを築きたい中〜大規模事業者。

(参照:株式会社イー・ロジット 公式サイト)

⑦ 株式会社関通

- 特徴:自社で開発した高機能な倉庫管理システム(WMS)「クラウドトーマス」と、現場での改善ノウハウが強み。特に楽天スーパーロジスティクス(RSL)との連携実績が豊富で、楽天を主要な販売チャネルとする事業者から高い支持を得ています。物流アウトソーシングのほか、学べる倉庫見学やコンサルティングも提供しています。

- 料金体系の概要:個別見積もり。

- システム連携:自社開発WMS「クラウドトーマス」を軸に、各種システムと連携。

- こんな事業者におすすめ:楽天での売上比率が高い事業者、自社に物流ノウハウを蓄積したい事業者。

(参照:株式会社関通 公式サイト)

⑧ 三井倉庫株式会社

- 特徴:日本の大手総合物流企業の一つで、その信頼性と実績は随一です。特にアパレル・ファッション関連の物流に強みを持ち、検品、プレス加工、補修、ささげ業務まで、高品質なサービスを提供しています。BtoBからBtoC、越境ECまでグローバルなネットワークを活かした幅広いソリューションが可能です。

- 料金体系の概要:個別見積もり。高品質なサービスレベルを求める企業向け。

- システム連携:企業の基幹システムとの連携など、大規模なシステムインテグレーションに対応。

- こんな事業者におすすめ:高品質・高付加価値な物流を求めるアパレルブランド、グローバル展開を視野に入れている事業者。

(参照:三井倉庫株式会社 公式サイト)

⑨ ウルロジ by ディーエムソリューションズ株式会社

- 特徴:DM(ダイレクトメール)発送事業で培ったノウハウを活かした発送代行サービスです。月間の出荷件数が50件程度の小規模な事業者から対応可能な点が特徴で、手厚いサポート体制に定評があります。物流業務全般というよりは、発送業務のアウトソーシングに特化したい場合に適しています。

- 料金体系の概要:出荷件数に応じたプランが用意されており、小規模から始めやすい。

- システム連携:CSVによるデータ連携が基本。

- こんな事業者におすすめ:出荷件数がまだ少ない小規模事業者、まずは発送業務だけを委託したい事業者。

(参照:ディーエムソリューションズ株式会社 公式サイト)

⑩ シッピーノ株式会社

- 特徴:厳密には物流倉庫ではありませんが、EC物流を語る上で欠かせないサービスです。複数のECサイト・モールからの注文を自動で取り込み、FBA(フルフィルメント by Amazon)や提携物流倉庫へ出荷指示を自動で出すクラウド型の自動出荷システムです。人が介在する受注処理を自動化することで、出荷までのリードタイムを短縮し、ミスをなくします。

- 料金体系の概要:出荷件数に応じた月額課金制。

- システム連携:Amazon FBA、楽天スーパーロジスティクス、オープンロジなど多数の物流サービスと連携。

- こんな事業者におすすめ:FBAなどを利用しており、受注から出荷指示までのプロセスを自動化したい事業者。

(参照:シッピーノ株式会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、EC物流倉庫の基本的な役割から、具体的な業務内容、メリット・デメリット、費用の仕組み、そして失敗しないための選び方まで、幅広く解説してきました。

EC市場の競争が激化する現代において、物流はもはや単なる「商品を運ぶ」だけのコストセンターではありません。迅速で正確な配送、丁寧で美しい梱包、柔軟なオプション対応といった高品質な物流サービスは、顧客満足度を向上させ、リピート購入を促し、ブランドの価値を高めるための重要な「投資」です。

EC物流倉庫を活用することで、事業者は日々の煩雑なバックヤード業務から解放され、本来注力すべき商品企画やマーケティングといったコア業務に経営資源を集中できます。また、プロフェッショナルの持つスケールメリットや専門ノウハウにより、物流コストの最適化とサービス品質の向上を同時に実現することが可能です。

一方で、委託費用の発生や、社内にノウハウが蓄積されにくいといったデメリットも存在します。これらの課題を乗り越え、アウトソーシングを成功させるためには、自社の事業戦略に沿った慎重なパートナー選びが不可欠です。

失敗しないEC物流倉庫選びの鍵は、以下の8つのポイントを総合的に評価することにあります。

- 取り扱い商材との相性・実績

- 対応可能な業務範囲とオプション

- 料金体系と費用

- 倉庫管理システム(WMS)の連携

- 倉庫の立地

- 事業拡大への対応力(拡張性・柔軟性)

- サポート体制

- セキュリティ・BCP対策

これらのポイントを一つひとつ吟味し、複数の会社から見積もりを取り、担当者と直接対話することで、自社の成長を共に支えてくれる最適な物流パートナーがきっと見つかるはずです。この記事が、あなたのECビジネスを次のステージへと飛躍させるための一助となれば幸いです。