企業の成長と共に増え続ける書類、在庫、備品。限られたオフィススペースが圧迫され、業務効率の低下や労働環境の悪化に悩む企業は少なくありません。そんな課題を解決する有効な手段として、今、多くの法人が「トランクルーム」の活用に注目しています。

トランクルームは、単にモノを保管する場所というだけではありません。オフィス賃料の高い都心部において保管コストを最適化し、重要な書類や資産を高いセキュリティ環境下で守り、事業の柔軟性と継続性を高めるための戦略的投資と言えます。

しかし、いざ法人でトランクルームを契約しようと思っても、「どの種類を選べばいいのか?」「料金相場は?」「自社の使い方に合ったサービスはどれ?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、法人向けトランクルームの利用を検討している経営者や総務担当者の方に向けて、その基礎知識から具体的な選び方、おすすめのサービス、契約時の注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。自社の課題を解決し、事業をさらに発展させるための最適な一手を見つける一助となれば幸いです。

目次

法人がトランクルームを利用する理由

近年、個人だけでなく法人がトランクルームを契約するケースが急速に増加しています。その背景には、現代の企業が抱える様々な経営課題があります。なぜ多くの企業が外部の保管スペースを必要としているのでしょうか。主な3つの理由を深掘りしていきます。

オフィススペースを有効活用するため

法人がトランクルームを利用する最も大きな理由の一つが、オフィススペースの有効活用です。特に都市部の企業にとって、オフィス賃料は固定費の中でも大きな割合を占めます。その貴重なスペースが、頻繁には使わない書類、季節ものの販促物、予備のオフィス家具などで埋め尽くされているとしたら、それは非常にもったいない状況と言えます。

例えば、以下のような状況に心当たりはないでしょうか。

- 書類棚やキャビネットが満杯で、通路にまで段ボール箱がはみ出している。

- 過去のプロジェクト資料や会計帳簿が書庫を占領し、新しい書類を置く場所がない。

- ECサイトの在庫が増え、本来は執務スペースであるはずの場所が倉庫化している。

- 従業員が増えたが、備品や什器が場所を取っていてデスクを増設できない。

これらの問題は、見た目の乱雑さだけでなく、従業員の生産性にも悪影響を及ぼします。探し物にかかる時間が増加し、動線が悪くなることでコミュニケーションが阻害され、何より雑然とした環境は従業員のモチベーション低下につながりかねません。

トランクルームを活用すれば、使用頻度の低い物品を外部に保管し、オフィス内を本来の業務に集中できる快適な空間へと生まれ変わらせることが可能です。空いたスペースに新たな人員を配置したり、リフレッシュスペースを設けたりすることで、従業員満足度の向上や、事業拡大への柔軟な対応が実現します。オフィスを増床したり、より広い場所へ移転したりするのに比べて、はるかに低コストでスペース問題を解決できるのです。

書類や在庫の安全な保管場所を確保するため

企業が扱う情報資産や商品在庫は、その事業の根幹をなす重要なものです。これらを安全に保管することは、企業の社会的責任であり、事業継続性の観点からも極めて重要です。

まず、書類の保管について考えてみましょう。企業には、法律によって一定期間の保存が義務付けられている法定保存文書が数多く存在します。例えば、会計帳簿や決算関係書類は7年または10年、株主総会議事録は10年といった具合です。これらの重要書類を、一般的なオフィス環境で長期間、安全に保管し続けるのは容易ではありません。火災や水害、地震といった災害リスクに加え、盗難や不適切なアクセスによる情報漏洩のリスクも常に付きまといます。

一方、多くの法人向けトランクルーム、特に屋内型は、24時間体制の監視カメラ、機械警備システム、厳格な入退室管理、耐火・耐震構造、空調設備といった高度なセキュリティ・保管環境を備えています。これにより、災害や犯罪から企業の重要資産を物理的に保護し、コンプライアンス遵守を確実なものにします。

また、商品在庫の保管においても同様のことが言えます。特に、精密機器やアパレル、美術品など、温度や湿度の変化に弱いデリケートな商品を扱う場合、オフィスの片隅や一般的な倉庫では品質劣化のリスクが高まります。空調設備が完備されたトランクルームであれば、年間を通じて最適な環境で商品を保管でき、品質を維持したまま顧客に届けることが可能です。企業の信用とブランド価値を守る上で、適切な保管環境の確保は不可欠な要素なのです。

保管コストを削減するため

一見すると、月額利用料のかかるトランクルームはコスト増につながるように思えるかもしれません。しかし、トータルで考えると、保管コストの大幅な削減につながるケースが非常に多くあります。

ここで比較すべきは、「オフィスの坪単価」と「トランクルームの坪単価」です。特に、東京や大阪などの大都市圏では、オフィスの賃料は非常に高額です。その高価なスペースを、書類や在庫といった「稼働していない資産」の保管のために使うのは、費用対効果の観点から合理的とは言えません。

具体的な例で考えてみましょう。都心の一等地にあるオフィスの坪単価が月額30,000円だとします。もし3坪分のスペースが書類や備品で埋まっているとすれば、その保管コストは月額90,000円にものぼります。一方、郊外にあるトランクルームであれば、同じ3坪(約6畳)のスペースを月額30,000円〜50,000円程度で借りられる場合があります。この差額だけでも、月々数万円、年間では数十万円のコスト削減につながるのです。

さらに、この考え方は事業の成長フェーズにおいても重要です。事業が拡大し、物量が増えた際に、保管スペースを確保するためだけにオフィスを増床したり移転したりすると、多額の初期費用(保証金、仲介手数料、内装工事費など)と、月々の固定費の増加が発生します。

トランクルームであれば、必要な時に必要な分だけスペースを借り、不要になれば解約するという柔軟な対応が可能です。これにより、事業の状況に合わせて保管コストを変動費化でき、無駄な固定費を抱えるリスクを回避できます。このように、トランクルームの活用は、単なるスペースの確保に留まらず、企業の財務体質を強化する上でも極めて有効な戦略と言えるでしょう。

法人向けトランクルームの3つの種類と特徴

法人向けトランクルームは、その設置場所やサービス形態によって、大きく3つの種類に分けられます。それぞれに特徴があり、保管したい物や利用目的に合わせて最適なタイプを選ぶことが重要です。ここでは、「屋内型」「屋外型」「宅配型」の3つの種類について、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な法人利用シーン |

|---|---|---|---|---|

| 屋内型トランクルーム | ビルや倉庫の建物内をパーティションで区切ったタイプ。 | ・空調完備で温湿度管理が可能 ・セキュリティレベルが高い ・清潔で害虫被害のリスクが低い |

・屋外型に比べ料金が割高 ・車両の横付けが難しい場合がある ・大型の荷物の搬入に手間がかかることがある |

・法定保存文書、契約書 ・デリケートな商品在庫(アパレル、電子機器) ・美術品、高級家具 |

| 屋外型トランクルーム | 駐車場や空き地などに設置された海上コンテナを利用したタイプ。 | ・屋内型に比べ料金が安い ・車両を横付けでき搬入出が楽 ・大型の荷物や重量物の保管に適している |

・空調がなく温度変化が激しい ・砂埃や湿気の影響を受けやすい ・セキュリティが屋内型より劣る場合がある |

・工具、業務用機材、建築資材 ・イベント用品、什器、オフィス家具 ・タイヤ、バイクなど |

| 宅配型トランクルーム | 専用の箱に荷物を詰めて送ると、業者が倉庫で保管してくれるタイプ。 | ・自宅やオフィスから一歩も出ずに利用可能 ・箱単位の料金で少量から利用しやすい ・預けた荷物はWeb上で管理できる |

・荷物の出し入れに配送時間(数日)がかかる ・急な出し入れに対応できない ・保管できるサイズや重量に制限がある |

・使用頻度の低い書類、書籍 ・サンプル品、カタログ ・季節の装飾品、ノベルティグッズ |

① 屋内型トランクルーム

屋内型トランクルームは、オフィスビルや倉庫などの建物全体を保管施設とし、その内部を様々なサイズの個室に区切って貸し出すサービスです。ビルインタイプとも呼ばれ、都市部の駅近くなど利便性の高い場所に多く見られます。

メリット

屋内型の最大のメリットは、優れた保管環境と高いセキュリティレベルにあります。多くの施設では空調設備が24時間稼働しており、年間を通じて温度や湿度が一定に保たれています。そのため、カビや錆、変質のリスクがあるデリケートな物品の保管に最適です。具体的には、以下のようなものの保管に向いています。

- 重要書類・法定保存文書: 紙は湿気に弱く、カビや虫食いの原因となります。空調管理された環境は、長期保存が義務付けられている書類の保管に不可欠です。

- 電子機器・精密機器: 急激な温度変化や結露は故障の原因となります。サーバーの予備機や計測機器などの保管に適しています。

- アパレル・布製品: 湿気によるカビや、温度変化による生地の劣化を防ぎます。

- 美術品・骨董品: 価値の高い資産を最適な環境で保護できます。

セキュリティ面でも、SECOMやALSOKといった警備会社と連携した機械警備、多数の防犯カメラ、カードキーや生体認証による多重の入退室管理システムなどを導入している施設が多く、部外者の侵入を徹底的に防ぎます。また、建物内であるため、清潔で害虫の心配が少ないのも魅力です。

デメリット

一方で、デメリットも存在します。まず、優れた設備を備えている分、屋外型に比べて月額料金が割高になる傾向があります。また、ビルの中にあるため、駐車場から保管スペースまで距離があったり、エレベーターを使わなければならなかったりすることが多く、大型の荷物や重量物の搬入出には手間がかかる場合があります。施設によっては専用の駐車場がないケースもあり、その場合は近隣のコインパーキングを利用する必要があるため、アクセスのしやすさを事前に確認することが重要です。

② 屋外型トランクルーム

屋外型トランクルームは、郊外の幹線道路沿いや広い敷地に、輸送用の海上コンテナを改良したものを設置し、レンタルスペースとして提供するサービスです。コンテナタイプやレンタルボックスとも呼ばれます。

メリット

屋外型の最大のメリットは、料金の安さと搬入出のしやすさです。設備がシンプルな分、屋内型よりもリーズナブルな価格設定になっており、広いスペースを安価に確保したい場合に適しています。

また、ほとんどの施設では保管コンテナの目の前まで車を乗り入れることが可能です。これにより、重い工具や機材、かさばるオフィス家具などを、車から直接、効率的に出し入れできます。そのため、以下のような業種の法人利用に特に向いています。

- 建設業・リフォーム業: 大工道具、電動工具、資材、足場など、現場で使う機材の一時保管場所として。

- イベント運営会社: テント、テーブル、音響機材など、大型のイベント用品の保管庫として。

- 小売業・引越し業: 大量の什器や梱包資材、台車などの保管場所として。

24時間いつでも車両でアクセスできる利便性は、屋外型ならではの大きな強みです。

デメリット

屋外型のデメリットは、保管環境が外気の影響を直接受けることです。コンテナ内は空調設備がないため、夏場は非常に高温になり、冬場は結露が発生しやすくなります。そのため、温度や湿度の変化に弱いデリケートな物品の保管には全く向いていません。熱で変形するプラスチック製品や、湿気でカビが生える可能性のある書類、衣類などの保管は避けるべきです。

セキュリティ面でも、敷地の入口にゲートがあり、監視カメラが設置されている施設が多いものの、個々のコンテナの鍵は南京錠であることが一般的で、屋内型ほどの厳重さはありません。保管するものの価値を考慮して選択する必要があります。

③ 宅配型トランクルーム

宅配型トランクルームは、これまでの2つとは全く異なる新しい形態のサービスです。利用者は、運営会社から取り寄せた専用の段ボール箱に保管したい荷物を詰め、宅配業者に集荷を依頼するだけ。荷物は専門の倉庫で保管され、取り出したい時はウェブサイトやアプリから手続きをすると、指定の場所に配送してもらえます。

メリット

宅配型の最大のメリットは、手間がかからない利便性です。荷物の預け入れも取り出しもすべて配送で行うため、自らトランクルームに足を運ぶ必要がありません。都心部で車を持たない企業や、多忙で荷物を運ぶ時間がない場合に非常に便利です。

また、料金体系が箱単位(1箱月額数百円〜)と明瞭で、少量からでも気軽に利用できる点も魅力です。オフィスの一角を占拠しているものの、頻繁には使わない過去の書類やサンプル品、ノベルティグッズなどを、段ボール数箱分だけ預けるといった使い方が可能です。

さらに、預けた荷物は一点一点写真撮影され、ウェブ上の管理画面で一覧表示されるサービスが多く、何を預けたかを可視化・管理しやすいのも特徴です。これにより、「何を預けたか忘れてしまった」という事態を防げます。

デメリット

宅配型の最大のデメリットは、荷物の出し入れにタイムラグが発生することです。荷物を取り出したいと思っても、手続きをしてから手元に届くまでには通常1〜数日かかります。そのため、「明日、急に必要になった」といった緊急のニーズには対応できません。あくまで、長期間使わないものを預けるためのサービスと考えるべきです。

また、預けられる荷物は専用の箱に入るサイズ・重量のものに限られるため、大型の機材や家具などの保管はできません。法人利用としては、主に使用頻度の低い書類や小物類のアーカイブ保管が中心となります。

法人のトランクルーム活用シーン

トランクルームは、単なる「物置」ではありません。様々な業種・職種の企業が、それぞれの経営課題を解決するための戦略的なスペースとして活用しています。ここでは、具体的な5つの活用シーンを通じて、トランクルームがビジネスの現場でどのように役立つのかを見ていきましょう。

書類・帳簿の保管

企業の事業活動において、契約書、請求書、領収書、会計帳簿、議事録といった書類は日々発生します。これらの多くは、会社法や法人税法などの法律によって、7年から10年という長期間の保存が義務付けられています。

これらの法定保存文書をすべてオフィス内に保管しようとすると、すぐに書庫やキャビネットは満杯になり、執務スペースを圧迫し始めます。特に、設立から年数が経っている企業ほど、その悩みは深刻です。

こうした課題に対し、トランクルームは最適な解決策となります。

- 保管環境: 特に空調設備が整った屋内型トランクルームは、紙の劣化原因となる湿気や温度変化から書類を守り、長期保存に適した環境を提供します。

- セキュリティ: 施錠はもちろん、監視カメラや入退室管理システムを備えた施設なら、機密情報や個人情報を含む重要書類を盗難や不正な閲覧から守ることができます。

- スペース効率: オフィス内の書庫を撤去し、そのスペースをより生産的な活動に活用できます。

例えば、会計事務所や法律事務所のように大量の顧客情報を扱う士業では、案件ごとに段ボールにまとめてトランクルームに保管し、保存期間が過ぎたものから順次廃棄するといった運用がなされています。また、宅配型トランクルームを利用して、書類を箱単位で預け、Web上で管理するという、よりスマートな方法も増えています。

商品・製品の在庫保管

ECサイト運営者や小規模な小売業者にとって、在庫管理はビジネスの生命線です。事業の成長とともに在庫量が増えると、自宅や小規模なオフィスでは保管しきれなくなり、商品の置き場所に頭を悩ませることになります。

このような場合、トランクルームは柔軟性の高いサテライト倉庫として機能します。

- コスト効率: 本格的な賃貸倉庫を借りるよりも、はるかに低いコストで在庫保管スペースを確保できます。事業規模の変動に合わせて、必要な時に必要な広さのスペースを借りられるため、無駄な固定費が発生しません。

- 品質保持: アパレル、化粧品、食品(※保管可能なものに限る)、電子部品など、温度や湿度の管理が必要な商品を扱う場合、空調完備の屋内型トランクルームが品質維持に貢献します。

- 24時間対応: 24時間出し入れ可能な施設を選べば、夜間に注文が入った商品のピッキングや、早朝の出荷準備など、ビジネスのスピードを落とすことなく対応できます。

例えば、ハンドメイド商品を販売する個人事業主が、材料や完成品の保管場所として利用するケースや、海外から仕入れた商品を一時的に保管し、検品や梱包作業を行う拠点として活用するケースなどが考えられます。

会社の備品・什器の保管

会社の成長や組織変更に伴い、一時的に使われなくなる備品や什器は意外と多く発生します。

- オフィス移転・リニューアル: 新しいオフィスへの移転期間中や、リニューアル工事中に、既存のデスク、椅子、キャビネットなどを一時的に保管する。

- 人員の増減: プロジェクトの終了で一時的に人員が減った際に、余剰となったPCやモニター、オフィス家具を保管しておく。

- 季節用品: ストーブや扇風機、加湿器など、特定の季節にしか使わない備品の保管。

これらの物品をオフィスの片隅に積み上げておくと、スペースを無駄にするだけでなく、見た目も悪く、破損や紛失のリスクもあります。トランクルームにまとめて保管しておくことで、オフィス内を常にすっきりと保ち、必要な時にすぐに取り出して再利用できるため、備品の再購入コストを削減することにも繋がります。特に、車両を横付けできる屋外型トランクルームは、大型の什器の搬入出に便利です。

イベント用品・販促物の保管

展示会への出展やセミナーの開催、季節ごとのキャンペーンなど、イベント関連の業務が多い企業にとって、関連用品の保管は悩みの種です。

- イベント機材: 展示会で使うブースの部材、長机、椅子、パネル、音響機材など。

- 販促物: のぼり、ポスター、パンフレット、カタログのストック、ノベルティグッズなど。

これらの物品は、使用する期間が限られているにもかかわらず、かさばるものが多く、オフィスのスペースを大きく占領しがちです。トランクルームを活用すれば、イベントごとに必要なものをまとめて保管・管理できます。24時間利用可能な施設であれば、イベント前日の夜に搬入準備をしたり、終了後に直接資材を運び込んだりすることも可能で、業務の柔軟性が格段に向上します。

工具・機材の保管

建設業、工務店、リフォーム業、設備工事業など、現場作業が中心となる業種では、多種多様な工具や業務用機材が欠かせません。これらの高価で重量のある機材を、常に事務所に保管しておくのは非効率であり、盗難のリスクも伴います。

トランクルーム、特に車両を直接乗り入れられる屋外型コンテナは、こうした工具・機材の保管拠点として非常に有効です。

- 拠点としての活用: 各地の現場に向かう前に、必要な機材をトランクルームからピックアップし、作業終了後に戻すというサイクルを確立できます。

- セキュリティ: 事務所に置いておくよりも、施錠されたコンテナや監視体制のあるトランクルームの方が安全な場合があります。

- 整理整頓: 現場ごと、種類ごとに工具を整理して保管することで、在庫管理が容易になり、現場での作業効率も向上します。

このように、トランクルームは多様なビジネスシーンでその価値を発揮します。自社の業務フローの中に組み込むことで、コスト削減、業務効率化、そして事業の成長を力強くサポートする存在となるでしょう。

法人がトランクルームを利用するメリット

トランクルームの活用は、単に物理的なスペース問題を解決するだけでなく、企業の経営全体に多くのプラスの効果をもたらします。業務効率の向上からコスト構造の改善、セキュリティ強化に至るまで、法人がトランクルームを利用することで得られる具体的なメリットを4つの視点から解説します。

オフィス環境が改善し業務効率が向上する

オフィスが書類や在庫、不要な備品で溢れている状態は、従業員の生産性を著しく低下させる要因となります。トランクルームの活用によって物理的な整理整頓が進むと、オフィス環境は劇的に改善され、それが業務効率の向上に直結します。

まず、「探し物」に費やす無駄な時間が削減されます。必要な書類や備品がどこにあるか分からず、デスク周りや書庫を探し回る時間は、本来の業務に充てるべき貴重なリソースです。物品の定位置管理が徹底され、オフィス内には「今、必要なもの」だけが置かれるようになれば、こうした時間は限りなくゼロに近づきます。

次に、従業員の集中力とモチベーションが向上します。整理整頓されたクリーンな環境は、人の心理にプラスの影響を与え、ストレスを軽減し、創造的な思考を促進します。逆に、雑然とした環境は注意力を散漫にさせ、無意識のうちにストレスを蓄積させます。快適なオフィス環境を整備することは、従業員エンゲージメントを高める上での重要な投資と言えるでしょう。

さらに、コミュニケーションの活性化も期待できます。通路に置かれた段ボール箱などがなくなり、動線がスムーズになることで、社員同士の偶発的な会話が生まれやすくなります。また、空いたスペースをリフレッシュコーナーや小さなミーティングスペースとして活用すれば、部署を超えたコラボレーションが促進されるきっかけにもなります。

このように、オフィス環境の改善は、単なる美観の問題ではなく、企業の生産性そのものを左右する重要な経営課題であり、トランクルームはその解決に大きく貢献します。

保管コストを削減できる

前述の通り、トランクルームの活用は、企業のコスト構造を最適化する上で非常に効果的です。特に、オフィス賃料が高騰している都市部において、そのメリットは絶大です。

多くの企業が、高額な賃料を支払っているオフィススペースの一部を、実質的に「倉庫」として使用しています。しかし、書類や在庫といった非生産的な物品を保管するために、一等地にあるオフィスの坪単価を支払い続けるのは、財務的に非効率です。

ここで、トランクルームの出番です。使用頻度の低い物品を、坪単価がオフィスより格段に安い郊外のトランクルームに移すことで、保管にかかる直接的なコストを大幅に削減できます。削減できたコストは、人材採用やマーケティング、研究開発といった、企業の成長に直結する分野へ再投資することが可能です。

さらに、事業拡大に伴うオフィス移転や増床の必要性を先送り、あるいは回避できるという間接的なコスト削減効果も無視できません。オフィスを移転・増床するとなれば、保証金や仲介手数料、内装工事費、引越し費用など、莫大な初期投資が必要となります。トランクルームを「第二のオフィススペース」として柔軟に活用することで、こうした大規模な投資を避け、身軽な経営を維持できます。ビジネスの状況に応じて保管スペースを伸縮させられるため、固定費を変動費化し、経営の安定性を高める効果も期待できるのです。

高いセキュリティで安全に保管できる

企業が保有する資産は、物理的な物品だけではありません。契約書や顧客情報、技術資料といった情報資産は、企業の競争力の源泉であり、万が一にも漏洩や紛失があってはならないものです。

一般的なオフィスビルのセキュリティでは、これらの重要資産を完全に保護するには限界があります。一方、法人利用を想定した高品質なトランクルームは、専門施設ならではの高いセキュリティレベルを誇ります。

具体的には、以下のような多重の防犯対策が施されています。

- 24時間監視: 敷地内やビル内に多数の防犯カメラが設置され、24時間365日、不審な動きを監視しています。

- 機械警備システム: SECOMやALSOKといった大手警備会社と連携し、異常を検知した際には警備員が駆けつける体制が整っています。

- 厳格な入退室管理: 契約者しか立ち入れないように、入口ではカードキーや暗証番号、指紋認証などによる認証が行われます。これにより、部外者の侵入を物理的にブロックします。

- 有人管理: 日中はスタッフが常駐し、巡回や管理を行っている施設もあり、さらなる安心感に繋がります。

こうした堅牢なセキュリティ環境は、盗難や不法侵入といった犯罪リスクを最小限に抑えるだけでなく、内部関係者による不正な情報持ち出しを防ぐ上でも有効です。アクセス権限を特定の担当者に限定することで、情報管理体制を強化し、企業のコンプライアンス遵守をサポートします。

書類の法定保存期間に対応しやすい

企業会計や税務、労務に関する多くの書類には、法律で定められた保存期間があります。例えば、貸借対照表や損益計算書などの計算書類は10年間、仕訳帳や総勘定元帳は7年間、源泉徴収簿は7年間の保存が義務付けられています。

これらの長期保存が必要な書類を、年々増え続ける他の書類と共にオフィス内で管理し続けるのは、スペースの面でも管理の手間の面でも大きな負担となります。どの書類がいつまで保存義務があるのかを正確に把握し、期限が来たら適切に廃棄するという一連のプロセスは、非常に煩雑です。

トランクルームは、この法定保存文書の管理問題を解決するための理想的なソリューションです。

- アーカイブセンターとして活用: 年度ごと、書類の種類ごとに段ボールを分け、「2024年度 経理書類(2032年廃棄)」といったラベルを貼ってトランクルームに保管します。

- オフィス内のスリム化: これにより、オフィス内の書庫には進行中の案件や参照頻度の高い書類だけを置くことができ、管理が大幅に簡素化されます。

- 確実なコンプライアンス: 保存期間が満了した書類を定期的にトランクルームから運び出し、専門の溶解処理業者に引き渡すといったワークフローを構築すれば、情報漏洩のリスクなく、確実に廃棄プロセスを実行できます。

このようにトランクルームを活用することで、企業は法令遵守の責任を果たしつつ、日々の業務に集中できる環境を整えることができるのです。

法人がトランクルームを利用するデメリット

トランクルームは多くのメリットを提供する一方で、利用にあたってはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、導入後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぐことができます。ここでは、主な2つのデメリットについて解説します。

荷物の出し入れに手間と時間がかかる

トランクルームはオフィスとは別の場所にあるため、当然ながら荷物を出し入れする際には移動の手間と時間が発生します。これが、法人利用における最も大きなデメリットと言えるでしょう。

例えば、「会議で急に3年前のプロジェクト資料が必要になった」「お客様から在庫の問い合わせがあり、現物を確認したい」といった緊急のニーズが発生した場合、すぐに取りに行くことができません。オフィスからトランクルームまでの移動時間、荷物を探し出す時間、そしてまたオフィスに戻る時間を考えると、数時間単位のタイムロスが発生する可能性があります。

このデメリットを最小限に抑えるためには、以下のような対策が考えられます。

- 保管物のルール化: トランクルームに保管するのは、「使用頻度が低いもの」「緊急性を要しないもの」に限定するという明確な社内ルールを設けることが最も重要です。日常的にアクセスする可能性がある書類や備品は、引き続きオフィス内に保管する必要があります。

- 立地の吟味: オフィスの近くや、営業担当者が頻繁に通るルート上など、アクセスの良い立地のトランクルームを選ぶことで、移動の負担を軽減できます。

- 在庫管理の徹底: 何をどこに保管したかを記録する管理台帳(スプレッドシートや専用アプリなど)を作成し、社内で共有します。段ボールには内容物を明記したラベルを貼り、どこに何があるか一目でわかるようにしておくことで、探し出す時間を短縮できます。

- 定期的な整理: 定期的に(例えば半年に一度)トランクルーム内の棚卸しと整理を行う日を設けることで、不要なものが溜まり続け、「死蔵品の倉庫」と化すのを防ぎます。

特に宅配型トランクルームの場合は、取り出しに数日を要するため、このデメリットがより顕著になります。その利便性と引き換えに、即時性が失われることを十分に理解した上で利用する必要があります。

毎月の固定費が発生する

トランクルームの利用は、当然ながら無料ではありません。契約している限り、広さや設備に応じた月額利用料が毎月発生します。これは企業にとって新たな固定費の増加を意味します。

メリットとして「保管コストの削減」を挙げましたが、それは「オフィスの高額な賃料を支払って保管するよりは安い」という比較の上での話です。単純な支出として見れば、月々数千円から数万円のコストが増えることになります。

このデメリットとどう向き合うべきでしょうか。

- 費用対効果の検証: トランクルームの契約を検討する際には、「支払う月額料金」と「それによって得られるメリット」を天秤にかける必要があります。例えば、「月額2万円の利用料で、オフィス賃料5万円分のスペースが空き、従業員の生産性が向上する」のであれば、それは十分に価値のある投資と判断できます。逆に、それほど保管する物が多くないのに、何となく契約してしまうと、単なるコスト増で終わってしまう可能性があります。

- 必要最小限のサイズから始める: 最初から大きなスペースを契約するのではなく、まずは必要最小限のサイズから始めて、物量が増えてきたらより広いスペースに変更する、という段階的なアプローチが賢明です。多くのトランクルームでは、空きがあればサイズの変更に柔軟に対応してくれます。

- トータルコストの把握: 月額利用料だけでなく、契約時にかかる初期費用(事務手数料、保証料、鍵代など)や、更新料、解約時の条件なども含めたトータルコストを把握し、予算計画に織り込んでおくことが重要です。

トランクルームの利用は、あくまで経営課題を解決するための手段です。そのコストが、解決される課題の価値を上回らないように、冷静な費用対効果の分析が求められます。

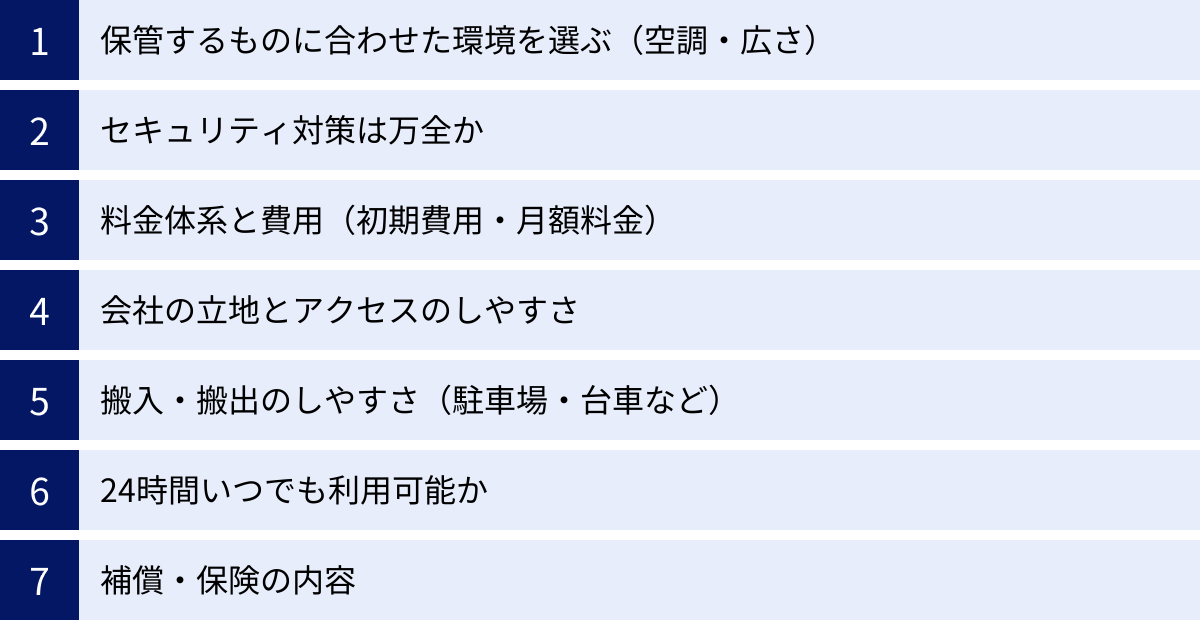

法人向けトランクルーム選びで失敗しないための7つのポイント

自社のニーズに合わないトランクルームを選んでしまうと、コストが無駄になったり、業務に支障が出たりと、後悔することになりかねません。ここでは、法人契約で失敗しないために、契約前に必ずチェックすべき7つの重要なポイントを解説します。

① 保管するものに合わせた環境を選ぶ(空調・広さ)

まず最も重要なのは、「何を保管するのか」を明確にし、それに最適な「環境」と「広さ」を選ぶことです。

【空調設備の有無】

保管物が温度や湿度の影響を受けやすいかどうかで、空調設備の必要性が決まります。

- 空調が必須なもの: 書類、書籍、アパレル、革製品、電子機器、精密機械、美術品、木製家具など。これらはカビ、錆、変色、変形のリスクがあるため、温度・湿度が管理された屋内型トランクルームを選ぶ必要があります。

- 空調が不要なもの: 工具、建築資材、プラスチックケース、陶器、タイヤ、イベント用のテントやテーブルなど。これらは比較的丈夫なため、料金の安い屋外型トランクルームでも問題ありません。

【スペースの広さ(サイズ)】

保管したい荷物の量を正確に把握し、適切な広さを選びましょう。サイズは「畳(じょう)」で表記されることが一般的です。

- 0.5畳〜1畳: 段ボール箱10〜20箱程度。書類や小物の保管に適しています。

- 1.5畳〜2畳: 段ボール箱に加え、キャビネットや小型の什器も保管可能。多くの法人利用で選ばれるサイズです。

- 3畳以上: 大型のオフィス家具やイベント機材、大量の在庫など、かなりの物量を保管できます。

ポイントは、荷物と荷物の間に人が通れる通路スペースを確保することを考えて、少し余裕を持ったサイズを選ぶことです。また、将来的に物が増える可能性も考慮に入れておくと、後でサイズ変更する手間が省けます。多くの公式サイトでは、サイズごとの収納シミュレーションが掲載されているので、参考にすると良いでしょう。

② セキュリティ対策は万全か

法人の重要資産や機密情報を預ける以上、セキュリティ対策のチェックは欠かせません。パンフレットやウェブサイトの情報だけでなく、可能であれば現地を見学して、自分の目で確認することが重要です。

【チェックすべき項目】

- 監視カメラ: 設置台数、設置場所(出入口、通路、駐車場など)、録画時間などを確認します。ダミーではなく、実際に稼働しているかが重要です。

- 警備システム: SECOMやALSOKなどの大手警備会社と提携しているか。異常発生時に警備員が駆けつける体制があるかは大きな安心材料です。

- 入退室管理: 施設やフロアへの入退室方法(カードキー、暗証番号、指紋認証など)を確認します。契約者以外の人間が容易に立ち入れない仕組みになっているかを見ましょう。

- 施錠方法: 個々の保管スペースの鍵の種類(シリンダー錠、南京錠、電子錠など)。ピッキングに強いディンプルキーなどが採用されているとより安心です。

- スタッフの常駐: 日中に管理人が常駐しているか。巡回の頻度はどのくらいか。人的な監視体制も重要な要素です。

③ 料金体系と費用(初期費用・月額料金)

料金はトランクルーム選びの重要な要素ですが、月額料金の安さだけで判断するのは危険です。契約全体でかかるトータルコストを把握しましょう。

【チェックすべき費用】

- 初期費用: 月額利用料以外に、契約時に発生する費用です。内訳は会社によって異なりますが、一般的には以下のものが含まれます。

- 事務手数料(月額料金の0.5〜1ヶ月分)

- 保証料(保証会社への委託料。月額料金の0.5〜1ヶ月分)

- 鍵交換代、セキュリティカード発行料

- 当月分および翌月分の利用料(日割り計算の場合もあり)

- 月額利用料: スペースの広さ、立地、設備(空調の有無など)によって変動します。

- 更新料: 1年ごとなど、契約更新時に発生する費用です。一般的には月額料金の0.5〜1ヶ月分が目安です。

- その他の費用: 管理費や共益費が月額利用料とは別に設定されている場合があります。また、解約時に手数料や違約金が発生するケースもあるため、契約前に必ず確認しましょう。

キャンペーン情報にも注意が必要です。「初期費用無料」「月額利用料6ヶ月半額」などのお得なキャンペーンは魅力的ですが、適用条件(例:1年以上の契約が必須など)をよく確認し、長期的に見た場合の総支払額で比較検討することが重要です。

④ 会社の立地とアクセスのしやすさ

荷物の出し入れのしやすさは、トランクルームの利便性を大きく左右します。会社からの距離だけでなく、様々な視点からアクセス性を評価しましょう。

- 会社からの距離: あまりに遠いと、利用が億劫になり、結果的に使わなくなってしまう可能性があります。日常的に出し入れする可能性があるなら、車で30分圏内が一つの目安です。

- 交通手段: 主に車でアクセスするのか、公共交通機関を利用するのかを考えます。車利用なら、幹線道路からのアクセスしやすさ、渋滞の有無などを確認します。電車利用なら、最寄り駅からの徒歩時間や道のりの分かりやすさも重要です。

- 従業員の利便性: 誰が利用するのかを想定し、その従業員の通勤経路なども考慮に入れると、より効率的な運用が可能になります。

⑤ 搬入・搬出のしやすさ(駐車場・台車など)

特に重いものやかさばるものを保管する場合、搬入・搬出の作業効率は非常に重要です。

- 駐車場の有無と広さ: 専用の無料駐車場があるか。大型のトラックやバンでも停めやすい広さか。駐車スペースから荷物の搬入口までの距離は近いか。

- エレベーターの有無とサイズ: 屋内型で2階以上のフロアを契約する場合、エレベーターは必須です。大型の什器を運ぶなら、エレベーターの扉の大きさや内部の広さも確認しておきましょう。

- 台車の貸し出し: 無料で利用できる台車が用意されているか。台数は十分にあり、いつでも使える状態か。

- 搬入経路: 通路の幅は十分か、段差はないかなど、実際に荷物を運ぶことをシミュレーションしながら確認します。

⑥ 24時間いつでも利用可能か

法人の場合、業務の都合で早朝や深夜、休日に荷物を出し入れしたい場面が出てくる可能性があります。

- 利用可能時間: 24時間365日、いつでも利用できるかを確認しましょう。施設によっては、スタッフの常駐時間内(例:10時〜18時)や、夜間は利用不可といった制限がある場合があります。

- 照明設備: 夜間に利用する可能性も考え、駐車場や通路、保管スペース内の照明が十分な明るさかどうかもチェックポイントです。

自社のビジネススタイルに合わせて、利用時間に制約がないかを確認することが、ストレスのない利用につながります。

⑦ 補償・保険の内容

万が一の事態に備えて、補償制度の内容をしっかり確認しておくことも忘れてはなりません。

- 火災・盗難保険: ほとんどのトランクルームでは、火災や盗難に対する保険が用意されています。これが月額利用料に含まれているのか、別途加入が必要なオプションなのかを確認しましょう。

- 補償の上限額: 保険が適用される場合、いくらまで補償されるのか(補償限度額)を確認します。例えば、上限50万円の補償では、それ以上の価値がある高価な機材や商品を保管するには不十分かもしれません。

- 補償の対象外: 保険には免責事項(補償の対象外となるケース)が定められています。例えば、地震や水害などの自然災害は対象外であることが多いです。また、現金、有価証券、宝石類などはそもそも保管が禁止されており、万が一盗難にあっても補償されません。

保管する物品の価値と、補償内容が見合っているかを慎重に判断し、必要であれば別途、自社で動産総合保険に加入することも検討しましょう。

法人向けトランクルームの料金相場

トランクルームを法人契約する上で、最も気になるのが費用面でしょう。料金は、立地(都心部か郊外か)、サイズ、設備(屋内か屋外か、空調の有無)など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、一般的な料金相場を「初期費用」「月額利用料」「オプション料金」の3つに分けて解説します。

初期費用

契約時に一度だけ支払う費用で、一般的には月額利用料の2〜4ヶ月分が目安となります。会社によって内訳は異なりますが、主に以下のような項目が含まれます。

| 費用項目 | 内容 | 料金目安 |

|---|---|---|

| 事務手数料 | 契約手続きにかかる手数料。 | 月額利用料の0.5〜1ヶ月分 |

| 保証料 | 賃料滞納などを保証する会社に支払う費用。 | 月額利用料の0.5〜1ヶ月分、または固定額(例:5,000円〜10,000円) |

| 鍵交換代・発行料 | セキュリティ維持のため、前の利用者が使っていた鍵を交換する費用や、セキュリティカードの発行料。 | 3,000円〜10,000円程度 |

| 当月・翌月利用料 | 契約した月の利用料(日割り計算が一般的)と、その翌月分の利用料。 | 月額利用料の1〜2ヶ月分 |

例えば、月額20,000円のトランクルームを契約する場合、初期費用として40,000円〜80,000円程度が必要になると考えておくとよいでしょう。ただし、最近では競争の激化から「初期費用無料キャンペーン」を実施している会社も多いため、うまく活用すれば初期投資を抑えることが可能です。

月額利用料

毎月継続的に支払う費用で、トランクルームのコストの大部分を占めます。料金は、「立地」「サイズ」「タイプ(屋内/屋外)」によって大きく変わります。

- 立地: 当然ながら、都心部や駅近など利便性の高い場所ほど料金は高くなり、郊外に行くほど安くなる傾向があります。

- サイズ: スペースが広くなるほど料金は上がります。

- タイプ: 空調やセキュリティ設備が充実している屋内型は、シンプルな構造の屋外型よりも坪単価が高く設定されています。

サイズ別の料金目安

以下に、東京都23区内と郊外・地方における、屋内型トランクルームの一般的な月額料金の目安をサイズ別に示します。これはあくまで相場であり、実際の料金は運営会社や物件の条件によって異なります。

| サイズ(畳) | 収納目安 | 東京都23区内の料金相場 | 郊外・地方の料金相場 |

|---|---|---|---|

| 〜1.0畳 | 段ボール約20〜30箱 | 8,000円〜20,000円 | 4,000円〜10,000円 |

| 1.1〜2.0畳 | オフィスデスク、キャビネット | 18,000円〜40,000円 | 8,000円〜20,000円 |

| 2.1〜3.0畳 | 大量の書類、在庫商品 | 30,000円〜60,000円 | 15,000円〜35,000円 |

| 3.1畳〜 | 大型什器、業務用機材 | 50,000円〜 | 30,000円〜 |

※屋外型コンテナの場合、上記の屋内型の料金よりも2〜4割程度安くなるのが一般的です。

※宅配型は箱単位の料金設定で、1箱あたり月額250円〜500円程度が相場です。

オプション料金

基本の月額利用料に加えて、必要に応じて追加のサービスを利用する場合に発生する料金です。

- 棚板レンタル: 整理整頓に便利なスチールラックなどをレンタルする場合の費用です。月額1,000円〜2,000円程度が相場です。購入して持ち込むことも可能ですが、初期費用を抑えたい場合に便利です。

- 運搬サービス: 提携している運送業者に荷物の搬入・搬出を依頼できるサービスです。料金は荷物の量や距離によって異なりますが、自社で人手や車両を用意できない場合に役立ちます。

- 動産総合保険: 基本の補償内容では不十分な場合に、より手厚い補償を受けられる追加の保険です。補償金額に応じて料金が設定されています。

- 管理費・共益費: 月額利用料とは別に、共用部分の維持管理費用として毎月請求される場合があります。契約前に必ず確認しましょう。

これらの料金をすべて考慮し、自社の予算とニーズに合った、最もコストパフォーマンスの高いトランクルームを選ぶことが重要です。

法人契約におすすめのトランクルームサービス5選

日本全国には数多くのトランクルームサービスが存在し、それぞれに特徴があります。ここでは、特に法人利用で評価が高く、実績も豊富な主要な5つのサービスをピックアップし、その特徴を客観的な情報に基づいて紹介します。自社に最適なサービスを見つけるための比較検討材料としてご活用ください。

※掲載している情報は、各公式サイトを参照した執筆時点のものです。最新の情報や詳細な料金については、必ず各サービスの公式サイトでご確認ください。

① ハローストレージ

【特徴】

ハローストレージは、物件数で業界トップクラスを誇る最大手のトランクルームサービスです。全国に2,000物件以上、100,000室以上を展開しており(2024年4月時点、ハローストレージ公式サイトより)、都市部から郊外まで、希望のエリアで物件を見つけやすいのが最大の強みです。

屋内型、屋外型、バイク専用など、多様なタイプのトランクルームを提供しており、企業の様々なニーズに対応できます。法人向けにも積極的で、公式サイトには法人専用のページも用意されています。Webからの申し込みで手続きが完結する手軽さも魅力の一つです。

- 強み: 圧倒的な物件数、多様なタイプ、全国展開

- 向いている法人: 地方に支店がある企業、すぐに利用開始したい企業、屋外型でコストを抑えたい企業

- 参照: ハローストレージ公式サイト

② キュラーズ

【特徴】

キュラーズは、「高品質」を追求する屋内型トランクルームの専門ブランドです。全店舗が自社保有物件であり、徹底した品質管理を行っています。最大の特徴は、収納フロアにスタッフが常駐している(時間帯による)ことで、セキュリティ面の安心感が高い点です。

また、全室で空調設備を完備し、カビの発生を抑制する最適な湿度管理を徹底しています。初期費用としてかかるのは使用料とセキュリティカード代のみで、事務手数料や保証料、更新料が不要という明瞭な料金体系も法人にとっては魅力的です。顧客満足度調査でNo.1を連続受賞している実績も、サービスの質の高さを物語っています。(参照:キュラーズ公式サイト)

- 強み: スタッフ常駐による高い安心感、徹底した空調管理、明瞭な料金体系(初期費用が安い)

- 向いている法人: 重要書類やデリケートな商品を保管したい企業、セキュリティを最優先する企業

- 参照: キュラーズ公式サイト

③ スペースプラス

【特徴】

スペースプラスは、全国に展開するトランクルームサービスで、特に屋外型コンテナのラインナップが豊富なことで知られています。リーズナブルな価格設定と、車を横付けして荷物を出し入れできる利便性から、建設業やリフォーム業など、工具や資材を保管したい法人に人気があります。

もちろん、セキュリティや空調が完備された屋内型トランクルームも都市部を中心に展開しており、ニーズに合わせて選ぶことが可能です。法人契約の実績も多く、公式サイトでは活用事例なども紹介されています。短期利用から長期利用まで柔軟に対応している点もポイントです。

- 強み: リーズナブルな屋外型が豊富、車両でのアクセス性が高い

- 向いている法人: 工具や機材、什器など大型の荷物を保管したい企業、コストを重視する企業

- 参照: スペースプラス公式サイト

④ 加瀬のレンタルボックス

【特徴】

加瀬倉庫が運営する「加瀬のレンタルボックス」は、主に関東圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に、屋外型コンテナと屋内型トランクルームを多数展開しています。長年の実績と地域に密着したサービスが特徴です。

比較的リーズナブルな価格設定の物件が多く、コストを抑えたい法人にとっては有力な選択肢となります。バイク専用のガレージも豊富で、社用バイクの保管場所としても活用できます。法人契約もスムーズに対応しており、ウェブサイトから簡単に空き状況の確認や申し込みが可能です。

- 強み: 関東圏での物件数が豊富、比較的リーズナブルな価格設定

- 向いている法人: 関東圏に拠点を置く企業、コストパフォーマンスを重視する企業

- 参照: 加瀬のレンタルボックス公式サイト

⑤ minikura(ミニクラ)

【特徴】

minikuraは、寺田倉庫が運営する宅配型トランクルームサービスの代表格です。これまでのトランクルームとは一線を画し、専用ボックス(段ボール)単位で荷物を預けるスタイルです。ウェブサイトから申し込み、箱に詰めて送るだけで、あとは専門の保管センターで管理してもらえます。

1箱月額数百円からという手軽さで、法人利用も増加しています。特に「minikura MONO」プランでは、預けたアイテムを1点ずつ写真撮影し、オンラインで在庫管理ができるため、書類やサンプル品などの細かいアイテムのアーカイブ保管に最適です。クリーニングやオークション出品代行といったユニークなオプションサービスも充実しています。

- 強み: 自宅やオフィスで完結する手軽さ、箱単位で低コストから利用可能、オンラインでの個品管理

- 向いている法人: 書類やカタログ、サンプル品など小物の保管がメインの企業、都心部で荷物を運ぶ手段がない企業

- 参照: minikura公式サイト

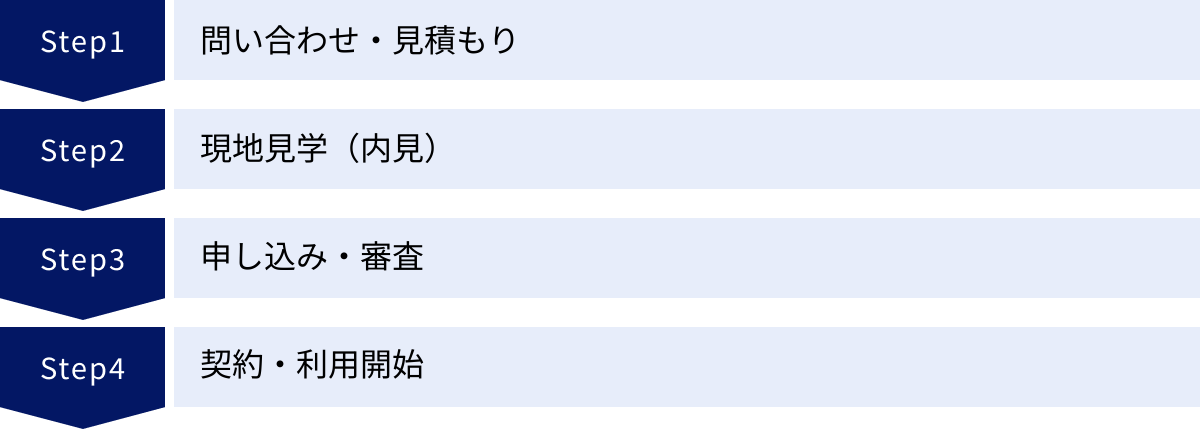

法人契約の流れと必要なもの

法人としてトランクルームを契約する際の手続きは、個人契約と比べていくつかの違いがあります。ここでは、契約までの一般的な流れと、事前に準備しておくべき必要書類について解説します。スムーズに手続きを進めるために、あらかじめ確認しておきましょう。

トランクルーム契約の基本的な流れ

運営会社によって細かな違いはありますが、おおむね以下の4つのステップで契約が進みます。

① 問い合わせ・見積もり

まずは、候補となるトランクルームの運営会社のウェブサイトや電話で問い合わせをします。この段階で、希望するエリア、サイズ、タイプ(屋内/屋外など)を伝え、空き状況を確認します。

法人契約であることを伝え、初期費用や月額料金を含めた見積もりを依頼しましょう。複数の会社から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討することが重要です。この時、キャンペーンの適用条件や、法人向けの割引プランがないかどうかも確認しておくと良いでしょう。

② 現地見学(内見)

契約したい物件が決まったら、必ず現地を見学(内見)することをおすすめします。ウェブサイトの写真や間取り図だけでは分からない、実際の雰囲気や使い勝手を確認するためです。

【内見でのチェックポイント】

- 周辺環境: 会社の車でアクセスしやすいか、夜間の明るさは十分か。

- 共用部分: 駐車場、エレベーター、通路の清潔さや広さ。

- セキュリティ: 監視カメラの設置状況や入退室管理システムの動作。

- 保管スペース: 実際の広さ、天井の高さ、空調の効き具合、清掃状況。

特に法人利用では、担当者一人だけでなく、実際に利用する可能性のある複数の従業員で確認すると、より多角的な視点で判断できます。

③ 申し込み・審査

内見して問題がなければ、正式に申し込み手続きに進みます。ウェブサイト上の申込フォームに入力するか、申込書を郵送またはFAXで提出するのが一般的です。

申し込み内容に基づき、運営会社(または保証会社)による審査が行われます。これは、賃料の支払い能力などを確認するためのもので、通常1〜3営業日ほどかかります。審査に通過すると、契約が可能となります。

④ 契約・利用開始

審査通過の連絡を受けたら、契約手続きを行います。契約書の取り交わしは、店舗の窓口で行う場合と、郵送で行う場合があります。契約内容を十分に確認し、署名・捺印します。

初期費用を支払うと、保管スペースの鍵やセキュリティカードが渡され、いよいよ利用開始となります。支払い方法は、銀行振込やクレジットカードが一般的です。鍵を受け取ったその日から、荷物の搬入が可能になります。

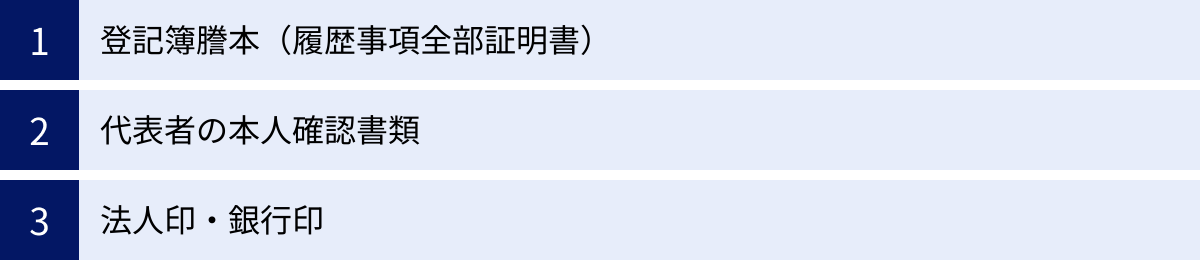

法人契約時に必要な書類

法人契約では、法人の実在証明と契約担当者の本人確認のために、個人契約よりも多くの書類が必要となります。スムーズに審査・契約を進めるため、事前に準備しておきましょう。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

法人が実在することを証明する最も重要な書類です。法務局で取得できます。多くのトランクルーム会社では、発行から3ヶ月以内のものを求められますので、取得時期には注意が必要です。オンラインでの請求や、最寄りの法務局窓口で取得できます。

代表者の本人確認書類

会社の代表者(または契約担当者)の本人確認書類が必要です。顔写真付きのものが望ましいとされています。

- 運転免許証

- パスポート

- マイナンバーカード(表面のみ)

- 在留カード(外国籍の場合)

これらのコピーを提出します。実際に窓口で契約する際には、原本の提示を求められることもあります。

法人印・銀行印

契約書への捺印のために、以下の印鑑が必要になります。

- 法人実印(代表者印): 契約書に捺印するために必要です。印鑑証明書の提出を求められる場合もあります。

- 銀行印: 口座振替で月額利用料を支払う場合に、口座振替依頼書への捺印に必要です。

これらの書類や印鑑は、運営会社によって求められるものが異なる場合があります。申し込みの際に、必要書類リストを必ず確認し、漏れのないように準備しましょう。

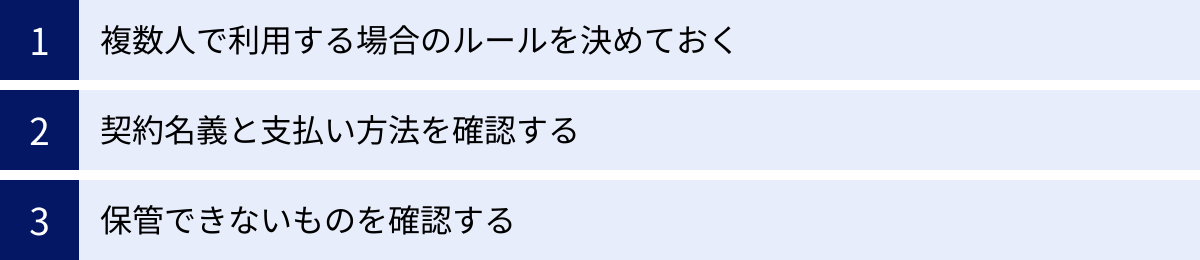

法人でトランクルームを契約する際の注意点

法人でトランクルームを契約し、効果的に活用するためには、契約前後のいくつかの点に注意を払う必要があります。ここでは、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな運用を実現するための3つの重要な注意点を解説します。

複数人で利用する場合のルールを決めておく

法人の場合、代表者や特定の担当者だけでなく、複数の従業員がトランクルームを利用する可能性があります。その際、無秩序な利用は「何を保管したか分からない」「鍵を誰が持っているか不明」といった混乱を招き、セキュリティリスクを高める原因となります。

こうした事態を避けるため、契約前に必ず社内での利用ルールを策定し、関係者全員で共有しておくことが極めて重要です。

【定めるべきルールの例】

- 利用権限者の明確化: 誰がトランクルームへの立ち入りや荷物の出し入れを許可されているのか、リストを作成して明確にします。

- 鍵・セキュリティカードの管理方法: 鍵やカードの保管場所(例:総務部の金庫など)と、持ち出す際の貸出簿への記入を義務付けます。物理的な鍵の場合、紛失リスクを考慮し、合鍵の管理ルールも定めます。

- 入出庫管理台帳の作成・運用: Googleスプレッドシートや共有フォルダのエクセルなどで管理台帳を作成し、「いつ」「誰が」「何を」「どこに」出し入れしたのかを必ず記録するように徹底します。これにより、在庫管理が正確になり、探し物の時間を削減できます。

- 整理整頓のルール: 「荷物は棚に置く」「通路にはみ出さない」「段ボールには内容物と保管期限を明記する」といった基本的な整理ルールを決め、常に使いやすい状態を維持します。

- 定期的な棚卸し: 半年に1回、または年に1回など、定期的に全員で中身を確認し、不要になったものを廃棄する「棚卸し日」を設定します。

これらのルールを設けることで、トランクルームは単なる物置ではなく、企業の管理された資産保管庫として機能するようになります。

契約名義と支払い方法を確認する

法人が利用する場合、契約は「法人名義」で行うのが原則です。これにより、支払う利用料を経費として計上する際の手続きがスムーズになります。個人事業主の場合も、屋号での契約が可能か確認しましょう。

担当者の個人名義で契約し、後から会社経費で精算するという方法も不可能ではありませんが、税務調査などで契約の実態を問われる可能性があり、経費として認められないリスクもゼロではありません。会計処理の透明性を保つためにも、法人名義での契約が推奨されます。

また、支払い方法も重要な確認事項です。法人契約の場合、以下のような支払い方法に対応しているかを確認しましょう。

- 法人名義のクレジットカード: 多くの会社で対応しており、手続きが簡単でポイントも貯まるメリットがあります。

- 口座振替: 会社の銀行口座から毎月自動で引き落とされる方法です。経理処理が簡素化されます。

- 請求書払い(銀行振込): 経理の締め日に合わせて支払いたい場合に便利です。ただし、対応しているトランクルーム会社は限られるため、事前に確認が必要です。

自社の経理フローに合った支払い方法が選択できるかどうかは、契約のしやすさに直結します。

保管できないものを確認する

トランクルームには、安全性や衛生管理、法律上の観点から、保管が禁止されている品物があります。これを知らずに保管してしまうと、契約違反となり、強制解約や損害賠償を請求される可能性もあります。契約前に、必ず利用規約の「保管禁止品」の項目を確認しましょう。

一般的に、以下のようなものが保管禁止とされています。

- 現金、有価証券、通帳、印鑑、クレジットカードなど: 貴重品やそれに準ずるもの。

- 貴金属、宝石、美術品、骨董品など: 高価品(※補償の範囲を超えるため。専用のサービスを利用する必要があります)。

- 危険物: ガソリン、灯油、シンナー、塗料、ガスボンベ、火薬、化学薬品など、引火性・発火性のあるもの。

- 動植物、遺骨、遺体: 生き物やそれに類するもの。

- 食品、異臭・悪臭を発するもの: 衛生環境を悪化させ、他の利用者に迷惑をかける可能性があるもの。

- 公序良俗に反するもの、法律で所持が禁じられているもの: 銃刀類、違法薬物など。

これらの禁止事項を遵守することは、利用者としての最低限のマナーであり、自社と他の利用者の資産を守る上で不可欠です。

法人利用に関するよくある質問

ここでは、法人がトランクルームを利用する際に、経理・総務担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

個人契約と法人契約の違いは?

個人契約と法人契約の主な違いは、「契約名義」「必要書類」「審査の観点」の3点です。

| 項目 | 個人契約 | 法人契約 |

|---|---|---|

| 契約名義 | 契約者個人の氏名 | 会社名・団体名(法人名) |

| 必要書類 | ・本人確認書類(運転免許証など) ・(場合により)収入証明書類 |

・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・代表者(または担当者)の本人確認書類 ・法人印、銀行印など |

| 審査の観点 | 個人の支払い能力や信用情報 | 法人の事業内容や安定性、信用情報 |

| 支払い方法 | 個人のクレジットカード、口座振替が中心 | 法人カード、法人名義の口座振替、請求書払い(一部)などに対応 |

法人契約は、提出書類が多く手続きがやや煩雑になりますが、経費計上が明確になり、会社の資産として適切に管理できるという大きなメリットがあります。会社の備品や書類を保管する目的であれば、法人名義で契約するのが基本です。

経費として計上する場合の勘定科目は?

法人がトランクルームの利用料を支払った場合、その費用は経費として計上することが可能です。使用する勘定科目は、そのトランクルームをどのような目的で利用するかによって異なりますが、一般的には以下のいずれかが用いられます。

- 地代家賃: トランクルームを倉庫や作業スペースのように、場所として借りている実態が強い場合に使用します。オフィス賃料と同じ勘定科目で処理する方法です。

- 保管料: 商品在庫や書類などを「預かってもらう」というサービスとしての側面が強い場合に使用します。倉庫業者に支払う費用と同じ考え方です。

- 賃借料(リース料): トランクルームという「スペース(動産)」を借りていると捉える場合に使用します。コピー機や社用車のリース料などと同じ区分です。

どの勘定科目を使用するかに厳密な決まりはありませんが、一度決めた勘定科目を継続して使用することが会計処理の一貫性を保つ上で重要です。最も実態に近いものを選ぶのが基本ですが、判断に迷う場合は、顧問税理士や会計士に相談することをおすすめします。

契約期間に縛りはありますか?

トランクルームの契約期間は、運営会社やプランによって様々です。

- 最低利用期間: 多くのトランクルームでは、1ヶ月〜3ヶ月程度の「最低利用期間」が設定されています。この期間内に解約すると、違約金が発生したり、残りの期間分の利用料を支払う必要があったりします。キャンペーンを利用して契約した場合、最低利用期間が6ヶ月や1年など、通常より長く設定されていることがあるため、特に注意が必要です。

- 契約形態: 契約は、1ヶ月ごとの自動更新が一般的です。解約したい場合は、通常、解約希望月の前月末までに申し出る必要があります(例:5月末で解約したい場合は、4月30日までに申告)。

- 長期契約割引: 1年以上の長期契約を前提とすることで、月額利用料が割引になるプランを用意している会社もあります。長期間利用することが確定している場合は、こうしたプランを検討するのも良いでしょう。

オフィス移転に伴う一時的な利用など、短期間での利用を想定している場合は、最低利用期間が短い、あるいは設定されていないサービスを選ぶことが重要です。契約前に、契約期間の縛りと解約条件を必ず確認しましょう。

まとめ

本記事では、法人向けトランクルームの選び方について、その利用理由から種類、活用シーン、メリット・デメリット、そして具体的な選定ポイントやおすすめのサービスに至るまで、包括的に解説してきました。

企業の成長段階において、書類や在庫、備品の増加は避けて通れない課題です。しかし、それを解決するために安易にオフィスを増床・移転することは、大きなコストとリスクを伴います。トランクルームは、こうした課題に対して、コスト効率と柔軟性に優れた、極めて有効なソリューションを提供します。

最後に、この記事の要点を改めて確認しましょう。

- 法人がトランクルームを利用する主な理由は「オフィススペースの有効活用」「資産の安全な保管」「保管コストの削減」の3つ。

- トランクルームには「屋内型」「屋外型」「宅配型」の3種類があり、保管物と利用目的に応じて最適なタイプを選ぶことが重要。

- 失敗しないための選び方のポイントは、「保管環境」「セキュリティ」「料金体系」「アクセス性」「搬入出のしやすさ」「利用時間」「補償内容」の7つを総合的に比較検討すること。

- 法人契約では、社内での利用ルールを明確化し、法人名義で契約することが、スムーズで安全な運用の鍵となる。

トランクルームは、もはや単なる「物置」ではありません。それは、企業の限られた経営資源を最適化し、従業員がより生産性の高い業務に集中できる環境を創出し、事業の継続性と成長を支えるための「戦略的外部スペース」です。

自社の現状の課題を洗い出し、この記事で紹介したポイントを参考にしながら、ぜひ貴社に最適なトランクルームを見つけ、ビジネスをさらに加速させる一助としてください。