焼きたてのパンの香りが漂う、自分だけのパン屋さん。多くの人が一度は夢見る素敵な仕事ですが、その夢を実現するためには、周到な準備と計画が不可欠です。特に、お店の顔であり、事業の土台となる「物件探し」は、パン屋開業の成否を分ける最も重要な要素の一つと言っても過言ではありません。

立地が悪ければ、どれだけ美味しいパンを作ってもお客様に来てもらえません。厨房の設備が不十分であれば、思い描くパン作りができないかもしれません。物件選びの失敗は、開業後の経営に大きな足かせとなってしまいます。

この記事では、これからパン屋を開業しようと考えている方に向けて、成功への第一歩となる物件探しの全知識を網羅的に解説します。物件探しを始める前の準備から、物件の種類、失敗しないためのチェックポイント、必要な設備や資格、そして開業までの具体的なステップまで、順を追って詳しく見ていきましょう。

この記事を最後まで読めば、パン屋の物件探しに関する不安や疑問が解消され、自信を持って夢への一歩を踏み出せるはずです。

目次

パン屋の物件探しを始める前の準備

理想の物件を探し始める前に、まず固めておくべき重要な土台があります。それは「どのようなパン屋を作りたいか」という事業の根幹部分です。この準備を怠ると、物件探しの軸がぶれてしまい、膨大な情報の中から最適な物件を見つけ出すことが困難になります。ここでは、物件探しを始める前に必ず済ませておくべき3つの準備について解説します。

コンセプトとターゲットを明確にする

「パン屋をやりたい」という漠然とした思いを、具体的な形にしていく最初のステップが、コンセプトとターゲットの明確化です。これは、これから作るお店の「個性」と「誰に届けたいか」を定義する作業であり、物件の立地や規模、内装デザインなど、あらゆる意思決定の基盤となります。

コンセプトとは、お店の基本的な考え方やテーマのことです。例えば、以下のような切り口で考えてみましょう。

- 商品の種類・専門性で考える

- 毎日食べたい食パンの専門店

- 国産小麦と天然酵母にこだわったハード系のパンが中心

- 子どもが喜ぶキャラクターパンや惣菜パンが豊富

- アレルギーを持つ人でも安心して食べられる米粉パンやグルテンフリーのパン

- フルーツをふんだんに使ったデニッシュやスイーツ系のパンに特化

- お店の雰囲気やスタイルで考える

- イートインスペースを併設したカフェスタイルのベーカリー

- 昔ながらの温かい雰囲気を持つ、地域密着型の町のパン屋さん

- 洗練された内装で、高級感や特別感を演出するブーランジェリー

- 対面販売で、お客様とのコミュニケーションを大切にするお店

次に、そのコンセプトのパンを「誰に」届けたいのか、具体的なターゲット層を定めます。ターゲットを絞り込むことで、より効果的な商品開発やマーケティングが可能になります。

- ターゲット設定の例

- ターゲット: 30代〜40代の子育て世代の主婦

- 提供する価値: 子どもに安心して食べさせられる、無添加で優しい味のパン。忙しい朝でも手軽に栄養が摂れる惣菜パン。

- 求められる立地: 住宅街、スーパーの近く、公園のそばなど。

- ターゲット: 20代〜30代の単身の会社員

- 提供する価値: 通勤途中に買いやすい、ランチ向けのサンドイッチやコーヒー。仕事帰りのご褒美になるような少しリッチなパン。

- 求められる立地: オフィス街、駅の近くなど。

コンセプトとターゲットが明確になれば、自ずと物件に求める条件が見えてきます。例えば、「高級食パン専門店」であれば、ある程度の購買力がある層が住むエリアや、贈答用の需要が見込める商業エリアが候補になります。「地域密着型のパン屋」であれば、住民が日常的に通る生活動線上にあることが重要です。このように、最初に羅針盤となるコンセプトとターゲットを定めることが、効率的で失敗のない物件探しにつながるのです。

事業計画書を作成する

コンセプトとターゲットが固まったら、次に行うべきは事業計画書の作成です。事業計画書と聞くと難しく感じるかもしれませんが、これは自分の夢を具体的な数値や計画に落とし込み、事業の実現可能性を客観的に検証するための設計図です。特に、金融機関から融資を受ける際には必須の書類となります。

事業計画書には、主に以下の項目を盛り込みます。

- 事業概要・コンセプト: 前項で固めたお店のコンセプト、ターゲット、提供するパンの特徴や強みを記述します。

- 市場環境・競合分析: 開業を希望するエリアの市場規模や特性、競合店の状況(価格、品揃え、強み・弱みなど)を分析し、自店がどのように差別化を図り、勝ち残っていくかを説明します。

- 販売戦略・集客方法: どのような商品を、いくらで販売するのか。SNSの活用、チラシの配布、オープンイベントなど、どのようにお客様を集めるかを具体的に計画します。

- 売上計画: 「客単価 × 座席数 × 回転数 × 営業日数」といった計算式を基に、現実的な売上予測を立てます。平日と休日、オープン当初と安定期など、状況に応じた複数のパターンを想定しておくと、より精度の高い計画になります。

- 資金計画: 開業に必要な資金(物件取得費、内装工事費、設備費、仕入れ費、広告宣伝費など)と、その調達方法(自己資金、借入金)を詳細に記載します。

- 収支計画(損益計画): 売上計画から、原材料費、人件費、家賃、水道光熱費などの経費を差し引き、どれくらいの利益が見込めるかをシミュレーションします。特に、家賃が売上の何パーセントを占めるかは重要な指標であり、一般的に10%以内が健全とされています。この収支計画を基に、無理のない家賃の上限額を把握しておくことが、物件選びの重要な判断基準となります。

- 返済計画: 融資を受ける場合、毎月の利益からどのように返済していくのかを示す計画です。

事業計画書を作成する最大のメリットは、事業全体を俯瞰し、潜在的なリスクや課題を事前に洗い出せることです。「この売上目標なら、家賃はいくらまで払えるか」「この立地で、想定する客単価は現実的か」といった具体的な問いを自らに投げかけることで、感覚的・希望的な観測ではなく、データに基づいた冷静な判断ができるようになります。このプロセスを経ることで、物件探しにおいても「家賃が安いから」という理由だけで飛びつくのではなく、「事業計画上、この家賃は妥当か」という視点で物件を評価できるようになるのです。

開業資金の目安と調達方法

パン屋の開業には、まとまった資金が必要です。事業計画を立てる中で、具体的にいくら必要なのかが見えてきますが、ここでは一般的な目安と、その資金をどのように準備するのかについて解説します。

パン屋の開業資金は、物件の種類(居抜きかスケルトンか)、店舗の規模、導入する設備などによって大きく変動しますが、一般的には1,000万円から2,000万円程度が目安とされています。

主な内訳は以下の通りです。

| 費目 | 内容 | 目安金額 |

|---|---|---|

| 物件取得費 | 保証金、礼金、仲介手数料、前家賃など。家賃の6~12ヶ月分が目安。 | 100万円 ~ 300万円 |

| 内装・外装工事費 | スケルトン物件の場合は高額に。居抜きでも改装が必要な場合が多い。 | 300万円 ~ 800万円 |

| 厨房・店舗設備費 | オーブン、ミキサー、冷蔵庫、レジ、ショーケースなど。新品か中古かで大きく変動。 | 300万円 ~ 700万円 |

| 運転資金 | 開業後、経営が軌道に乗るまでの数ヶ月分の経費(仕入れ費、人件費、家賃など)。 | 200万円 ~ 300万円 |

| その他 | 広告宣伝費、備品購入費、資格取得費用など。 | 50万円 ~ 100万円 |

これらの資金を準備する方法としては、主に以下の4つが挙げられます。

- 自己資金:

これまでに貯めてきた資金です。融資を受ける際にも、自己資金の額は事業への本気度を示す指標となり、審査に影響します。一般的に、開業資金総額の2~3割程度の自己資金を用意しておくことが望ましいとされています。 - 日本政策金融公庫からの融資:

政府系の金融機関であり、これから事業を始める人や中小企業を積極的に支援しています。民間の金融機関に比べて金利が低く、無担保・無保証人で借りられる制度(新創業融資制度など)があるため、創業者にとって最も一般的な選択肢の一つです。 - 制度融資:

自治体、金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。自治体が利子の一部を負担してくれるなど、創業者にとって有利な条件が設定されていることが多いです。手続きに時間がかかる場合がありますが、お住まいの自治体の制度を確認する価値は十分にあります。 - 補助金・助成金:

国や自治体が提供する、返済不要の資金です。創業促進補助金や小規模事業者持続化補助金など、様々な種類があります。公募期間や要件が定められているため、常に最新の情報をチェックし、自社の事業計画に合致するものがあれば積極的に活用しましょう。

物件の契約には、まとまった初期費用(物件取得費)が必要になります。そのため、物件探しと並行して資金調達の準備を進め、「この物件だ!」という理想の場所が見つかった時に、すぐに契約に進める体制を整えておくことが非常に重要です。

パン屋を開業できる物件の種類と特徴

パン屋を開業するための物件には、大きく分けて「居抜き物件」と「スケルトン物件」の2種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが適しているかは、あなたのコンセプトや予算、開業までのスケジュールによって異なります。両者の特徴を正しく理解し、自身の事業計画に合った物件を選びましょう。

| 項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い傾向 | 高い傾向 |

| 開業期間 | 短い傾向 | 長い傾向 |

| レイアウト自由度 | 低い | 高い |

| 設備の状況 | 中古(要確認) | 新品 |

| コンセプト反映度 | 制限あり | 高い |

| おすすめな人 | 初期費用を抑えたい人、早く開業したい人 | こだわりの内装を実現したい人、長期的な視点で事業を考える人 |

居抜き物件

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備(厨房機器、空調、什器など)がそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。特に、前のテナントが同じ飲食店(パン屋であれば理想的)だった場合、開業に必要な設備が大部分揃っている可能性があります。

メリット

居抜き物件の最大のメリットは、なんといっても初期費用を大幅に抑えられる点にあります。通常であれば数百万円かかる内装工事費や、高額な厨房設備の購入費用を削減できるため、自己資金が少ない場合や、運転資金に余裕を持たせたい場合に大きなアドバンテージとなります。

例えば、パン屋に必須の大型デッキオーブンやミキサー、ドウコンディショナーなどは、新品で揃えると数百万円単位の投資になります。これらがすでに設置されている物件であれば、その分の費用を他に回すことができます。

また、開業までの期間を短縮できるのも大きな魅力です。内装工事や設備の選定・搬入には数ヶ月単位の時間がかかりますが、居抜き物件であれば、必要な部分の清掃や修繕、若干の改装だけで済む場合が多く、スピーディーな開業が可能です。これにより、物件の契約から売上が発生するまでの「空家賃」の期間を最小限に抑えられます。

さらに、前の店舗が地域で繁盛していた場合、その認知度や顧客をある程度引き継げる可能性もあります。立地そのものに集客力があることの証明にもなり、開業当初の集客のハードルを下げてくれる効果が期待できます。

デメリット・注意点

一方で、居抜き物件には注意すべき点も多く存在します。最も大きなデメリットは、レイアウトの自由度が低いことです。厨房や客席の配置がすでに決まっているため、自分のコンセプトや作業動線に合わない可能性があります。無理に自分のスタイルに合わせようとすると、かえって大規模な改装が必要になり、居抜きのメリットが薄れてしまうこともあります。

設備の老朽化や故障のリスクも考慮しなければなりません。一見きれいに見えても、内部が劣化している場合があります。特に厨房設備はパンの品質や生産性に直結するため、専門家による動作確認は必須です。「安物買いの銭失い」にならないよう、設備の年式やメンテナンス履歴を必ず確認しましょう。

また、前の店舗のイメージが残ってしまう点も無視できません。良いイメージであればプラスに働きますが、もし評判が悪かったり、衛生面に問題があったりした場合は、その負のイメージを払拭するための努力が必要になります。

契約前には、残された設備の所有権が誰にあるのかを明確にすることが極めて重要です。「造作譲渡契約」を結び、設備を買い取るのか、あるいは単なる「残置物」として無償で利用できるのか、契約内容を細部まで確認する必要があります。リース契約が残っている設備が含まれているケースもあり、その場合はリース会社との再契約が必要になるなど、複雑な手続きが発生することもあります。居抜き物件を選ぶ際は、これらのデメリットと注意点を十分に理解した上で、慎重に判断することが求められます。

スケルトン物件

スケルトン物件とは、建物の構造体(柱・梁・床・壁)がむき出しになった、内装が何もない状態の物件を指します。「コンクリート打ちっぱなし」の状態をイメージすると分かりやすいでしょう。ここから、電気、ガス、水道、空調、内装、外装など、すべてをゼロから作り上げていくことになります。

メリット

スケルトン物件の最大のメリットは、その圧倒的な設計の自由度の高さです。壁の位置、厨房と売り場のレイアウト、電源や給排水の配置、内装のデザイン、照明計画に至るまで、すべてを自分の理想通りに作り上げることができます。

これにより、自身のコンセプトを100%反映した、オリジナリティあふれる空間を創造できます。例えば、「お客様がパンを選びながら、ガラス張りの厨房で職人がパンを作るライブ感を楽しめるお店にしたい」「北欧風の温かみのある内装で、居心地の良いイートインスペースを作りたい」といった、こだわり抜いた店舗設計が可能です。作業効率を極限まで高めた理想的な厨房動線を実現できるのも、スケルトン物件ならではの利点です。

また、すべての設備を新品で導入できるため、中古設備のような故障リスクに悩まされることがありません。最新の省エネ性能が高い機器を選ぶことで、長期的な視点で見ればランニングコストの削減にもつながります。メーカー保証も付いているため、万が一の際も安心です。

前の店舗のイメージに左右されることもないため、完全に新しいブランドとして、クリーンな状態でスタートを切れるのも魅力と言えるでしょう。

デメリット・注意点

自由度が高い反面、スケルトン物件には相応のデメリットも存在します。最も大きな課題は、初期費用が高額になることです。内装・外装工事はもちろん、電気・ガス・水道といったインフラの引き込み工事から必要になる場合もあり、工事費用は数百万から、規模によっては1,000万円を超えてくることも珍しくありません。居抜き物件に比べて、開業資金にかなりの余裕が必要になります。

また、設計から工事完了まで、開業までに長い期間を要します。設計会社の選定、デザインの打ち合わせ、見積もりの取得、そして実際の工事と、多くのステップを踏む必要があり、少なくとも数ヶ月、場合によっては半年以上の準備期間を見ておく必要があります。その間の空家賃も発生するため、事業計画にはその分のコストも盛り込んでおかなければなりません。

さらに、パン屋を開業する場合、インフラ設備の容量が非常に重要になります。大型オーブンは大量の電力を消費するため、物件に引き込まれている電気の容量が十分か、動力(三相200V)が利用可能かを確認する必要があります。容量が足りない場合、増設工事が必要となり、追加で高額な費用が発生します。ガスや給排水の容量、排気ダクトの設置可否なども、契約前に必ず確認すべき重要なポイントです。

そして、退去時には「原状回復義務」により、借りた時と同じスケルトンの状態に戻して返却するのが一般的です。つまり、解体費用も将来的に発生することを念頭に置く必要があります。これらのデメリットを理解し、潤沢な資金と十分な準備期間を確保できるのであれば、スケルトン物件は理想のパン屋を実現するための最良の選択肢となり得ます。

失敗しない!パン屋の物件選びで重要な6つのポイント

物件の種類を理解したら、次はいよいよ具体的な物件選びのフェーズに入ります。数多くの物件情報の中から「当たり」の物件を見つけ出すためには、明確な評価基準を持つことが重要です。ここでは、パン屋の物件選びで絶対に外せない6つの重要なポイントを、優先順位の高いものから順に解説します。

① コンセプトに合った立地・商圏を選ぶ

物件選びで最も重要なのが、「立地」がお店のコンセプトとターゲットに合っているかという点です。どんなに素敵な内装の物件でも、ターゲットとするお客様がいない場所で開業しては意味がありません。

立地は大きく以下のようなタイプに分類でき、それぞれに特徴があります。

- 駅前・駅ナカ:

- 特徴: 通行量が非常に多く、通勤・通学客がメインターゲット。

- 向いているコンセプト: 短時間で手軽に買えるサンドイッチや惣菜パン、コーヒーとのセット販売など、利便性を重視したお店。

- 注意点: 家賃が非常に高い傾向。競合も多い。

- 商店街:

- 特徴: 地域住民の生活動線上にあり、リピーターを獲得しやすい。

- 向いているコンセプト: 昔ながらの対面販売や、地域のイベントと連動するなど、コミュニティとのつながりを重視したお店。

- 注意点: 商店街全体の活気や客層を見極める必要がある。

- 住宅街:

- 特徴: 主婦やファミリー層がメインターゲット。口コミで評判が広がりやすい。

- 向いているコンセプト: 子ども向けのパン、食パンなど日常消費されるパン、アレルギー対応パンなど、暮らしに寄り添うお店。

- 注意点: 商圏が限定的なため、リピーター化させる工夫が不可欠。駐車スペースの有無も重要。

- オフィス街:

- 特徴: 平日のランチタイムに需要が集中。客単価は高めに設定しやすい。

- 向いているコンセプト: ボリュームのあるサンドイッチやデリ系のパン、午後の休憩向けのスイーツパンなど。

- 注意点: 土日や祝日の集客が課題となる。

- 郊外ロードサイド:

- 特徴: 車での来店が基本。駐車場が必須。

- 向いているコンセプト: ファミリー層をターゲットにした、広いイートインスペースを持つ大型ベーカリーカフェなど。

- 注意点: 車でわざわざ来店してもらうための、強い魅力(品揃え、独自性など)が必要。

物件を検討する際は、必ず商圏調査を行いましょう。地図上で店舗から半径500m、1kmといった同心円を描き、そのエリアにどのような人々(年齢層、家族構成、所得水準など)が住んでいるのかを、国勢調査などの公的データを使って分析します。また、実際に現地に足を運び、平日と休日、朝・昼・夜で人の流れや街の雰囲気がどう変わるかを自分の目で確かめることが非常に重要です。

② 厨房と売り場の広さを確保する

パン屋は、パンを「製造する場所(厨房)」と「販売する場所(売り場)」の両方が必要です。物件の面積が、計画している生産量や店舗スタイルに対して十分かどうかは、必ず確認しなければならないポイントです。

一般的に、パン屋に必要な坪数は、小規模な店舗で10坪~15坪、イートインスペースを設けるような標準的な店舗では20坪~30坪程度が目安とされます。

重要なのは、全体の広さだけでなく、厨房と売り場の面積バランスです。作りたいパンの種類や量によって必要な厨房機器のサイズや数が変わるため、それに合わせた厨房スペースを確保しなければなりません。一般的には「厨房:6割、売り場:4割」程度の比率が目安とされますが、これもコンセプト次第です。例えば、製造に特化してEC販売や卸売をメインにするなら厨房を広く、逆に仕入れたパンを販売するスタイルなら売り場を広く取るなど、柔軟に考える必要があります。

内見の際には、メジャーを持参し、導入予定の大型設備(オーブン、ミキサー、リターダーなど)が問題なく設置できるか、そのための作業スペースは十分かを実測しましょう。意外な見落としがちなのが搬入経路です。オーブンのような大型で重量のある機器は、店舗の入口や通路、階段を通らない可能性があります。事前に搬入経路の幅や高さを確認し、場合によってはクレーンでの吊り上げ搬入が必要かどうかも検討しておく必要があります。

③ 周辺環境と競合店をリサーチする

物件そのものだけでなく、その周辺に何があるかも集客を左右する重要な要素です。

- 集客につながる施設: スーパーマーケット、ドラッグストア、学校、保育園、病院、大きな公園、役所など、人が集まる「ハブ」となる施設の近くは、ついで買いの需要が見込めるため有利な立地と言えます。

- 客層との関連性: 高級住宅街の中にある物件と、大学の近くにある物件とでは、求められるパンの価格帯や種類が全く異なります。周辺環境から、そこにいる人々のライフスタイルを想像し、自分の店のターゲット層と合致しているかを見極めましょう。

同時に、競合店の存在を徹底的にリサーチすることも不可欠です。

- 直接的な競ोग: 同じような個人経営のパン屋や、ベーカリーチェーンなど。

- 間接的な競合: スーパーやコンビニのパンコーナー、カフェ、ケーキ屋など。

競合店の場所を地図にプロットし、実際に足を運んでみましょう。どのようなパンを、いくらで、どのように売っているのか。お店の雰囲気、客層、混雑する時間帯などを詳しく調査します。競合がいることは必ずしも悪いことではありません。「パン屋がある街」として認知され、相乗効果が生まれることもあります。重要なのは、競合店の強みと弱みを分析し、自店がどのように差別化を図り、独自のポジションを築けるかという戦略を立てることです。例えば、「競合はハード系のパンが強いから、うちは子ども向けの柔らかいパンで勝負しよう」といった具体的な戦略を描きます。

④ 集客につながる視認性の良さ

視認性とは、お店が通行人からどれだけ見つけやすく、認識されやすいかという度合いのことです。特に、新規開業のパン屋にとって、お店の存在をまず知ってもらうことは非常に重要です。

- 1階の路面店か、空中階・地下か: パン屋は焼きたての香りが最高の広告になるため、基本的には1階の路面店が圧倒的に有利です。人の目に触れる機会が多く、気軽に入店しやすいメリットがあります。空中階(2階以上)や地下の物件は家賃が安い傾向にありますが、集客には看板やWebでの告知など、相応の工夫が必要になります。

- 間口の広さとガラス面: 店舗の正面(ファサード)の間口は広いほど目立ちます。また、ガラス面が大きいと、店内の明るい雰囲気や美味しそうなパンが外から見え、お客様の入店を促す効果があります。

- 角地物件のメリット: 2つの道路に面している角地は、単純に人の目に触れる機会が2倍になり、非常に視認性が高い優良物件と言えます。

- 看板の設置場所と規制: お店の顔となる看板を、どこに、どのような大きさで設置できるかは必ず確認しましょう。建物の規約や、地域の景観条例によって、看板のデザインやサイズ、設置場所に制限がある場合があります。

内見の際は、物件の中から外を見るだけでなく、駅から歩いてみたり、交差点の反対側から見てみたりと、様々な角度から「お客様の目線」で物件がどう見えるかを確認することが大切です。

⑤ 無理のない賃料か確認する

どれだけ素晴らしい立地やスペックの物件でも、賃料が経営を圧迫してしまっては元も子もありません。事業計画書で算出した売上予測に基づき、支払い可能な賃料の上限を明確にしておくことが重要です。

前述の通り、賃料の目安は、月間売上予測の10%以内に収めるのが健全な経営のセオリーです。例えば、月商200万円を目指すなら、賃料は20万円まで、といった具合です。

物件情報に記載されている「賃料」だけで判断してはいけません。実際には、以下のような費用も考慮する必要があります。

- 共益費(管理費): 廊下やエレベーターなど、共用部分の維持管理費用。

- 保証金(敷金): 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる担保。家賃の6~10ヶ月分が相場。

- 礼金: 大家さんへのお礼として支払うお金。返還されない。家賃の1~2ヶ月分が相場。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。家賃の1ヶ月分+消費税が上限。

これらを含めた「トータルコスト」で物件を比較検討する必要があります。特に保証金は高額になるため、開業時の資金計画に大きく影響します。

また、交渉次第では、一定期間の賃料が免除される「フリーレント」を付けてもらえる可能性があります。開業当初の負担を軽減できるため、積極的に交渉してみる価値はあります。

⑥ 物件の契約内容をよく確認する

理想の物件が見つかったら、いよいよ契約です。しかし、ここで焦りは禁物です。賃貸借契約書の内容は、専門用語も多く複雑ですが、隅々まで目を通し、少しでも疑問があれば必ず確認する必要があります。後々のトラブルを避けるために、特に以下の点は注意深くチェックしましょう。

- 契約期間と更新条件: 契約期間は何年か。更新は自動更新か、合意更新か。更新時に更新料は発生するか。

- 禁止事項・制約事項: 営業時間の制限、看板設置のルール、騒音や臭いに関する規定などがないか。パン屋はオーブンの排気で臭いが出やすいため、近隣トラブルの原因にならないよう、排気ダクトの設置方向などについて事前に大家さんの了承を得ておくことが重要です。

- 修繕義務の範囲: エアコンや給湯器など、備え付けの設備が故障した場合、修理費用は大家さん負担か、テナント負担か。

- 原状回復義務の範囲: 居抜き物件の場合は特に重要です。退去時にどこまで元に戻す必要があるのか。「入居時の状態」に戻すのか、「スケルトン状態」に戻すのかで、解体費用が大きく変わります。契約書に明記されているか、特約などがないかを確認しましょう。

- 解約予告期間と違約金: 万が一、経営がうまくいかず撤退する場合、何ヶ月前に解約を通知する必要があるか。契約期間内に解約した場合の違約金の有無と金額。

契約内容に不安がある場合は、一人で判断せず、事業用物件に詳しい不動産会社や、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

パン屋の物件で必ず確認すべき設備面のチェックリスト

パン屋は、他の飲食店と比べても特殊な大型設備を多く使用するため、物件のインフラ(電気・ガス・水道など)がその負荷に耐えられるかどうかは、死活問題となります。デザインや立地が良くても、設備要件を満たさなければ開業はできません。内見や契約前の段階で、必ず以下の設備面をチェックしましょう。

電気・ガス・水道の容量は十分か

パン屋の厨房は、まるで小さな工場のようです。特にオーブンやミキサーは、家庭用の電化製品とは比較にならないほどのエネルギーを消費します。

- 電気容量:

パン屋の心臓部であるオーブン、大量の生地をこねるミキサー、生地の温度管理に欠かせない冷蔵・冷凍庫(リターダー)など、使用する厨房機器の消費電力(kW)をすべてリストアップし、合計値を算出しましょう。その上で、物件に引き込まれている電気の容量(A:アンペア)が十分かを確認します。容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、これには数十万円単位の費用がかかることもあります。また、この工事費用を貸主と借主のどちらが負担するのか、契約前に明確にしておく必要があります。

さらに重要なのが「動力(三相200V)」の有無です。大型のオーブンやミキサーの多くは、家庭用の単相100V/200Vではなく、よりパワーの大きい三相200Vの電源を必要とします。建物に動力が引き込まれていない場合、新たに引き込み工事が必要となり、これも高額な費用と時間がかかります。必ず電力会社への確認が必要です。 - ガス容量:

ガスオーブンやガスコンロ、給湯器などを使用する場合は、ガスの容量も確認が必要です。ガスの種類が「都市ガス」か「プロパンガス(LPガス)」かも大きな違いです。一般的にプロパンガスは都市ガスに比べて料金が高くなる傾向があります。また、ガスメーターの号数(ガスの供給能力を示す)が、使用するガス機器のガス消費量の合計を上回っているかを確認しましょう。容量不足の場合は、ガス管の引き直しやメーターの交換が必要になります。 - 給水・排水設備:

パン作りでは洗い物も多く発生するため、安定した給水とスムーズな排水が不可欠です。給水管の口径(太さ)が十分か、特に複数の蛇口を同時に使用した際に水圧が極端に落ちないかなどを確認します。

排水に関しては、厨房の床に排水溝(側溝)があるか、床が防水仕様になっているかが重要です。また、自治体の条例により、飲食店には「グリストラップ(油脂分離阻集器)」の設置が義務付けられていることがほとんどです。これは、厨房からの排水に含まれる油分やゴミを分離・収集し、下水道管が詰まるのを防ぐための設備です。設置されていない場合は新たに取り付ける必要があり、その設置スペースと工事費用を考慮しなければなりません。グリストラップは定期的な清掃が必須であり、メンテナンスの手間とコストも念頭に置いておきましょう。

排気・排水・防水設備は整っているか

パン屋特有の問題として、熱、煙、そして臭いの対策があります。これらを怠ると、労働環境が悪化するだけでなく、近隣住民とのトラブルに発展しかねません。

- 排気設備:

オーブンから発生する大量の熱と、パンが焼ける際に発生する煙や水蒸気を効率的に外部へ排出するために、強力な排気設備(排気フードとダクト)は必須です。特に、店舗が建物の1階にあり、上階が住居になっているような場合は、排気の臭いが上階の住民の迷惑にならないよう、ダクトを屋上まで立ち上げるなどの配慮が求められることがあります。このダクト工事は非常に高額になるケースがあるため、契約前にダクトの設置ルートや設置可否、費用負担について大家さんとしっかり協議しておく必要があります。排気口の位置が隣の建物の窓のすぐそば、といった立地もトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。 - 排水設備(再確認):

前述の通り、厨房の床には排水溝が不可欠です。理想は、床全体に緩やかな勾配がついており、水が自然に排水溝に流れていく構造になっていることです。これにより、床の清掃が格段に楽になります。 - 防水設備:

厨房の床や壁には、水が染み込まないように防水処理が施されている必要があります。特に床と壁のつなぎ目などがしっかりと防水されているかを確認しましょう。防水が不十分だと、階下への水漏れなど、深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。スケルトン物件から工事を行う場合は、厨房エリアの防水工事は必須項目となります。

防火上の条件はクリアしているか

火を扱うパン屋は、消防法に定められた防火上の規制を遵守する義務があります。物件がこれらの条件を満たしているか、あるいは適合させるための工事が可能かどうかは、非常に重要なチェックポイントです。

- 内装制限:

火気を使用する厨房の壁や天井には、燃えにくい「不燃材料」または「準不燃材料」を使用することが消防法で義務付けられています。内見時に壁や天井の素材を確認し、もし基準を満たしていない場合は、不燃ボードを上張りするなどの内装工事が必要になります。 - 火気使用設備の設置基準:

オーブンなどの火気使用設備は、壁や天井から定められた距離(離隔距離)を保って設置する必要があります。また、設備の周囲を不燃材で覆うなどの防火措置が求められる場合もあります。これらの基準は、所轄の消防署によって細かく定められています。 - 消防用設備の設置:

店舗の面積や収容人数、建物の構造によって、設置が義務付けられる消防用設備が異なります。消火器の設置は必須ですが、その他にも自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備などが必要になる場合があります。これらの設備がすでに設置されているか、新たに設置する必要があるかを確認しましょう。

これらの防火上の条件は非常に専門的で複雑なため、自己判断は禁物です。物件の契約前に、必ず店舗の図面を持参して所轄の消防署の予防課に「事前相談」に行くことを強く推奨します。消防署の担当者から、必要な防火措置や手続きについて具体的な指導を受けることで、後から「この物件では許可が下りない」といった最悪の事態を防ぐことができます。

パン屋の物件探しの具体的な方法3選

理想の物件に出会うためには、情報収集のチャネルを複数持っておくことが大切です。ここでは、パン屋の物件探しで活用できる代表的な3つの方法を紹介します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、組み合わせて活用することで、物件探しの成功確率を高めましょう。

① インターネットの物件情報サイトで探す

現在、最も手軽で一般的な物件探しの方法が、インターネットの専門サイトを活用することです。スマートフォンやパソコンさえあれば、いつでもどこでも、膨大な数の物件情報を閲覧・比較できます。

メリットは、エリアや賃料、面積、居抜き・スケルトンといった希望条件で絞り込み検索ができるため、効率的に情報を集められる点です。多くのサイトでは、物件の外観や内装の写真も豊富に掲載されているため、現地のイメージを掴みやすいのも魅力です。

一方、デメリットとしては、好条件の物件は情報が公開されるとすぐに申し込みが入ってしまうため、スピード勝負になる点が挙げられます。また、サイトに掲載されている情報だけでは、周辺環境のリアルな雰囲気や、設備の詳細な状態までは分からないため、必ず現地での内見が必要です。

ここでは、飲食店の物件探しに特化した代表的なサイトをいくつか紹介します。

居抜き本舗

「居抜き本舗」は、株式会社USENが運営する、その名の通り居抜き物件に特化した情報サイトです。特に飲食店向けの物件情報が豊富で、パン屋やカフェの開業希望者にとっては非常に有用なプラットフォームです。

特徴は、単に物件を仲介するだけでなく、店舗開業のプロフェッショナルによる手厚いサポートが受けられる点です。物件探しはもちろん、事業計画の相談、資金調達のサポート、内装デザイン、厨房設計、さらには開業後の販促支援まで、ワンストップで相談できる体制が整っています。初めての開業で何から手をつけていいか分からないという方にとって、心強い味方となるでしょう。

(参照:居抜き本舗 公式サイト)

店舗スマート

「店舗スマート」は、飲食店専門の求人情報サイト「飲食店.COM」などを運営する株式会社synchro foodが提供する店舗物件情報サービスです。特に「造作譲渡」のマッチングに強みを持っています。

造作譲渡とは、退店するテナントが、内装や設備を次のテナントに有償で売却することです。売り手は原状回復費用を削減でき、買い手は初期投資を抑えられるという、双方にとってメリットのある仕組みです。サイト上では、譲渡希望価格や設置されている設備の詳細リストなどが公開されており、透明性の高い取引が期待できます。まだ表に出ていない「非公開の売却希望情報」も多数保有しており、良い条件の物件にいち早くアクセスできる可能性があります。

(参照:店舗スマート 公式サイト)

物件探しサイトATOP

「物件探しサイトATOP」は、アットオフィス株式会社が運営する事業用不動産のポータルサイトです。パン屋のような店舗物件だけでなく、オフィス、SOHO、倉庫、工場など、幅広い種類の事業用物件を取り扱っているのが特徴です。

全国の物件情報を網羅しており、多様な選択肢の中から比較検討が可能です。サイトの使いやすさにも定評があり、詳細な条件設定で効率的に希望の物件を探せます。特定の業態に特化しているわけではありませんが、その分、掘り出し物の物件が見つかる可能性もあります。他の専門サイトと並行してチェックすることで、情報収集の幅を広げることができるでしょう。

(参照:物件探しサイトATOP 公式サイト)

② 事業用物件に強い不動産会社に相談する

インターネットの情報収集と並行して、ぜひ活用したいのが、地域に根ざした、事業用物件(特に飲食店)に強い不動産会社への相談です。

最大のメリットは、インターネット上には公開されていない「非公開物件」の情報を紹介してもらえる可能性があることです。優良物件の情報は、一般公開される前に、付き合いのある顧客や信頼できる不動産会社の間で流通することが少なくありません。良い不動産会社と関係を築くことで、こうした貴重な情報にアクセスできるチャンスが生まれます。

また、専門知識が豊富な担当者から、物件選びに関する的確なアドバイスを受けられるのも大きな利点です。希望するコンセプトや予算を伝えれば、プロの視点から最適な物件を提案してくれますし、設備容量や法規制といった専門的な内容についても相談に乗ってもらえます。面倒な賃料交渉や契約条件の調整などを代行してくれるため、開業準備に集中できるというメリットもあります。

良い不動産会社を見つけるには、飲食店の開業支援実績が豊富かどうか、地域の情報に精通しているか、といった点を確認すると良いでしょう。複数の会社に相談してみて、親身に話を聞いてくれる、信頼できる担当者を見つけることが成功の鍵です。

③ 知人や地域の情報網を活用する

意外なところから優良物件の情報が舞い込んでくることもあります。それが、人づてによる情報です。

例えば、同業であるパン屋の仲間や、地域の商工会、商店街の組合など、地元のネットワークの中にいると、「あそこのお店が近々閉めるらしい」「空き店舗が出そうだよ」といった、まだ表に出ていない貴重な情報を耳にすることがあります。

このような情報網を通じて物件を見つけるメリットは、競争相手が少ない状態で交渉を進められることです。場合によっては、前のテナントから直接、什器や備品を格安で譲ってもらえるなど、好条件で契約できる可能性もあります。

もちろん、この方法は運やタイミングに左右されるため、これ一本に絞るのは現実的ではありません。しかし、開業を志した時点から、周囲の人々に「パン屋を開業したくて、良い物件を探している」と積極的に公言しておくことは非常に有効です。思わぬ人物がキーパーソンとなり、理想の物件との縁を繋いでくれるかもしれません。日頃からアンテナを高く張り、人とのつながりを大切にしておくことが、物件探しにおいても重要な戦略となるのです。

パン屋の開業に必要な主な厨房・店舗設備

物件が決まったら、次はお店の心臓部となる設備を揃えていきます。パン屋に必要な設備は多岐にわたり、それぞれが高額なため、計画的に選定する必要があります。ここでは、厨房と店舗に分けて、主要な設備とその役割を解説します。

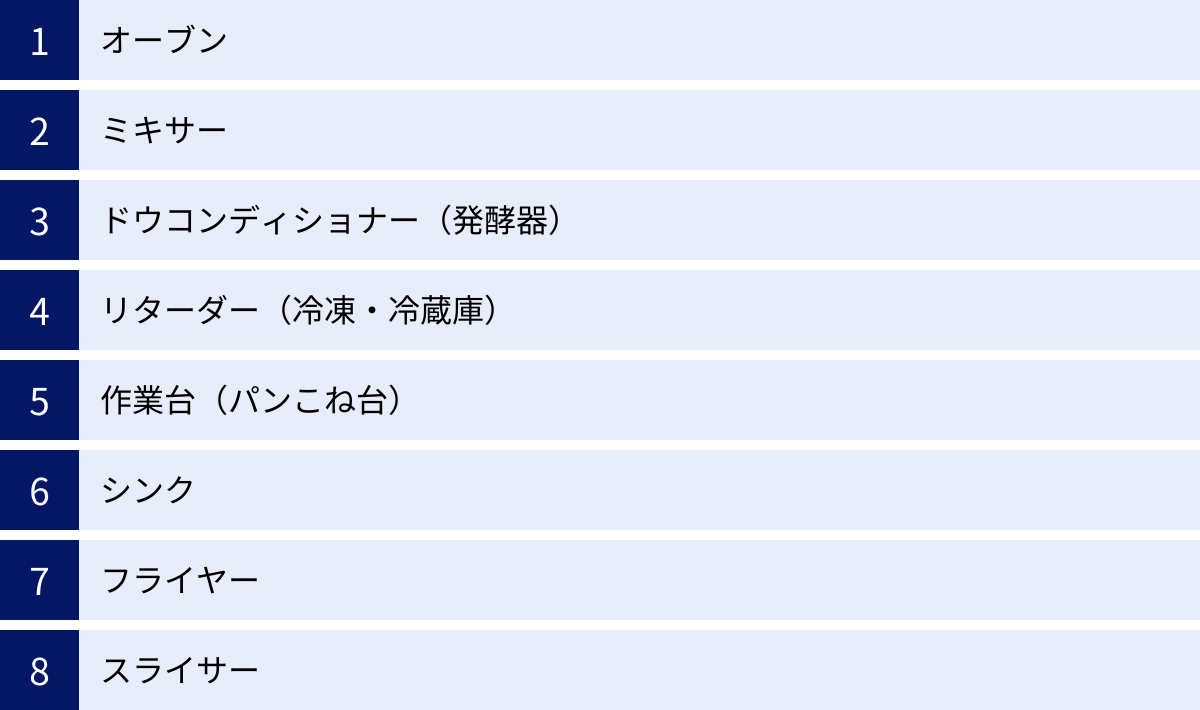

厨房に必要な設備

美味しいパンを生み出すための厨房設備は、パン屋の品質と生産性を決定づける最も重要な投資です。自身のコンセプトや作るパンの種類、生産量に合わせて、最適な機器を選びましょう。新品だけでなく、状態の良い中古品をうまく活用することで、初期費用を抑えることも可能です。

- オーブン:

パン屋のシンボルとも言える最重要設備。パンを焼成します。大きく分けて、パンの種類や焼き方に合わせて複数のタイプがあります。- デッキオーブン: 庫内の上下にあるヒーターで加熱するタイプ。火力が安定しており、フランスパンのようなハード系から食パン、菓子パンまで幅広く対応できます。輻射熱と遠赤外線効果で、パンの内部までじっくりと火を通せるのが特徴です。

- コンベクションオーブン: ファンで熱風を循環させて焼き上げるタイプ。焼きムラが少なく、クロワッサンやデニッシュなど、多くの商品を一度に効率よく焼くのに適しています。

- ミキサー:

小麦粉や水などの材料を混ぜ合わせ、生地をこねるための機械です。パンの骨格となるグルテンを形成する重要な役割を担います。生地の量に合わせて、10L程度の小型のものから、60L以上の大型のものまでサイズは様々です。 - ドウコンディショナー(発酵器):

生地の発酵を、温度と湿度を管理しながら自動で行う設備です。冷凍・冷蔵状態の生地を、設定した焼成時間に間に合うように、解凍→発酵と進めてくれます。計画的な生産と、パン職人の長時間労働の削減に不可欠な設備です。 - リターダー(冷凍・冷蔵庫):

生地の発酵を低温で抑制・遅延させるための業務用冷蔵庫です。これにより、前日に仕込んだ生地を翌日に使うなど、生産計画の自由度が高まります。一般的な業務用冷蔵庫よりも、精密な温度管理が可能です。 - 作業台(パンこね台):

生地の分割や成形など、様々な手作業を行うための台です。衛生を保ちやすいステンレス製が一般的ですが、生地がくっつきにくい人工大理石の天板なども人気があります。 - シンク:

器具の洗浄や食材の洗浄に使います。衛生管理上、2槽式や3槽式のものが推奨されます。 - フライヤー:

カレーパンやドーナツなど、揚げパンを作る場合に必要です。 - スライサー:

食パンを均一な厚さにスライスするための機械です。サンドイッチ用のパンをスライスする場合にも活躍します。

これらの大型設備以外にも、ホイロ(最終発酵器)、モルダー(成形機)、分割丸目機、そして天板やパン型、ボウル、スケール(はかり)といった無数の調理器具が必要になります。

店舗に必要な設備

お客様をお迎えし、パンを魅力的に見せ、スムーズに販売するための設備も同様に重要です。店舗のコンセプトや世界観を表現する要素でもあります。

- レジ(POSレジ):

会計処理はもちろんですが、POS(Point of Sale)機能付きのレジを導入することをおすすめします。どのパンが、いつ、どれくらい売れたのかをデータで管理できるため、売れ筋・死に筋商品の分析や、生産量の調整、効果的な新商品開発に役立ちます。キャッシュレス決済への対応も、今や必須と言えるでしょう。 - ショーケース:

パンを陳列し、お客様に見せるための什器です。パンを衛生的に保つ役割もあります。冷蔵機能付きのショーケースは、クリームを使ったパンやサンドイッチの販売に必要です。お店の顔となる部分なので、デザイン性にもこだわりたいところです。 - 陳列棚・什器:

ショーケース以外のパンを並べるための棚やバスケットなどです。木製の棚は温かみを、スチール製の棚はモダンな印象を与えるなど、素材によってお店の雰囲気が大きく変わります。お客様がパンを取りやすい高さや配置を工夫することが大切です。 - トング・トレー:

お客様がパンを選ぶ際に使用します。常に清潔に保つ必要があるため、十分な数を準備しましょう。 - 包装資材:

パンを入れる袋(ビニール、紙)、食パン用の袋、サンドイッチ用の容器、手提げ袋などです。店名やロゴを印刷することで、効果的な広告ツールにもなります。 - 空調設備:

お客様とスタッフが快適に過ごせるよう、適切な能力のエアコンが必要です。オーブンの熱で店内は暑くなりがちなので、余裕を持った性能の機種を選びましょう。 - 照明設備:

照明はパンを美味しそうに見せるための重要な演出です。暖色系のスポットライトなどを効果的に使うことで、パンの焼き色を際立たせ、シズル感を高めることができます。 - イートインスペース用の備品(設置する場合):

テーブル、椅子、カトラリー、セルフサービス用のウォーターサーバー、ゴミ箱などが必要です。

これらの設備は、お店の売上とお客様の満足度に直結します。予算と相談しながら、機能性とデザイン性の両面から慎重に選びましょう。

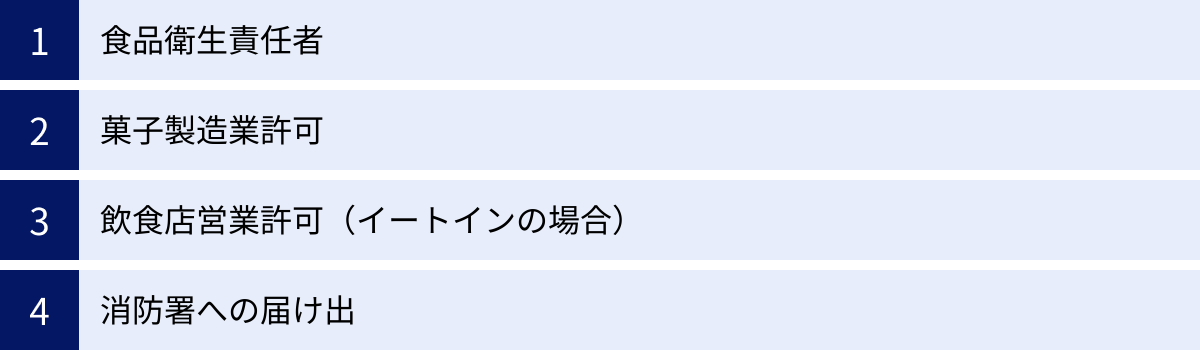

パン屋開業に必要な資格と行政への届け出

パン屋を開業して食品を製造・販売するためには、法律で定められた資格の取得と、管轄の行政機関への届け出が義務付けられています。これらを怠ると営業停止などの厳しい処分を受ける可能性があるため、物件の契約や内装工事と並行して、計画的に準備を進める必要があります。

食品衛生責任者

食品を扱う施設ごとに、必ず1名以上の「食品衛生責任者」を置かなければなりません。 これは、施設における衛生管理の中心的な役割を担うための資格です。

- 役割: 従業員への衛生教育、施設・設備の衛生管理、食品の取り扱いに関する指導など、店舗全体の食中毒予防と衛生水準の維持・向上に責任を持ちます。

- 取得方法:

原則として、各都道府県の食品衛生協会などが実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格を取得できます。講習は1日(約6時間)で、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学などの科目について学び、最後に簡単なテストが行われます。 - 講習が免除される場合:

以下の資格を持っている人は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。- 栄養士、管理栄養士

- 調理師

- 製菓衛生師

- 食鳥処理衛生管理者

- 船舶料理士

- 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師など

オーナー自身が資格を取得するのが一般的ですが、従業員が有資格者でも問題ありません。店舗の工事が完了し、保健所の検査を受けるまでに必ず取得しておきましょう。

菓子製造業許可

パンや洋菓子、和菓子などを製造して販売するためには、管轄の保健所から「菓子製造業許可」を取得する必要があります。 これはお店でパンを焼いてテイクアウト販売する場合に必須の営業許可です。

- 許可の要件:

許可を得るためには、「施設基準」と「人的要件」の2つを満たす必要があります。- 施設基準: 保健所が定める、施設の構造や設備に関する基準です。例えば、「厨房と売り場が区画されていること」「シンクは2槽式以上であること」「従業員専用の手洗い設備があること」「十分な換気設備があること」「冷蔵設備があること」など、非常に細かく定められています。この基準は自治体によって若干異なる場合があるため、内装工事を始める前に、必ず店舗の図面を持参して保健所に事前相談に行くことが不可欠です。

- 人的要件: 前述の「食品衛生責任者」が設置されていることです。

- 申請から許可までの流れ:

- 事前相談: 工事着工前に店舗の図面を持って保健所に相談し、施設基準を満たしているか確認してもらいます。

- 申請書類の提出: 営業許可申請書、施設の構造及び設備を示す図面、食品衛生責任者の資格を証明する書類などを提出します。

- 施設検査: 店舗の工事完了後、保健所の担当者が実際に店舗を訪れ、申請内容通りに施設が作られているか、基準を満たしているかを検査します。

- 許可証の交付: 検査で問題がなければ、後日、営業許可証が交付されます。この許可証を受け取って、初めて営業を開始できます。

飲食店営業許可(イートインの場合)

店内にイートインスペースを設け、お客様にパンを食べてもらう、あるいはコーヒーなどのドリンクも提供する場合は、「菓子製造業許可」に加えて、「飲食店営業許可」も必要になるのが一般的です。

- 必要なケース:

- 購入したパンを店内で飲食させる場合

- パンと一緒にコーヒーやスープなどの飲料を提供する場合

- サンドイッチやトーストなど、簡単な調理を加えて提供する場合

- 注意点:

飲食店営業許可の施設基準は、菓子製造業許可の基準に加えて、「客用の手洗い設備」や「客用のトイレ」の設置などが求められる場合があります。これも自治体によって基準が異なるため、イートインを計画している場合は、菓子製造業許可とあわせて、保健所に事前相談することが必須です。2つの許可を同時に申請することも可能です。

消防署への届け出

火気を使用し、不特定多数の人が出入りするパン屋は、消防法に基づく届け出も必要です。これは火災の予防と、万が一の際の安全確保を目的としています。

- 防火対象物使用開始届出書:

店舗の使用を開始する7日前までに、管轄の消防署へ提出する必要があります。建物の概要や消防用設備の設置状況などを記載します。 - 火を使用する設備等の設置届:

オーブンやガスコンロなど、火を使用する設備を設置する場合に、設置工事を始める前に提出が必要です。 - 防火対象物工事等計画届出書:

店舗の内装工事(壁や天井の改修、間仕切りの変更など)を行う際に、工事開始の7日前までに提出を求められる場合があります。

これらの届け出を怠ると罰則の対象となるだけでなく、火災保険の適用が受けられなくなる可能性もあります。保健所への相談と同様に、内装工事の計画段階で、店舗の図面を持って消防署に事前相談に行くことを強くお勧めします。必要な手続きや、遵守すべき防火上の基準について、正確な指導を受けることができます。

物件探しからパン屋開業までの8ステップ

最後に、これまで解説してきた内容を総まとめとして、パン屋の開業という夢を現実にするための具体的な道のりを8つのステップに分けて解説します。各ステップを確実にクリアしていくことが、成功への最短距離です。

① コンセプトの決定・事業計画の作成

すべての始まりはここにあります。「どんなパンを、誰に、どのように届けたいのか」というお店の魂となるコンセプトを徹底的に考え抜きます。高級食パン専門店なのか、地域密着の惣菜パン屋なのか。ターゲットはファミリー層か、単身のビジネスパーソンか。この軸が、後のすべての判断基準となります。

そして、その夢を具体的な設計図に落とし込むのが事業計画書の作成です。売上や利益の予測、必要な開業資金、資金の調達方法などを数値化し、事業の実現可能性を客観的に検証します。この段階で、無理のない家賃の上限額も算出しておきます。

② 資金調達

事業計画書で算出した必要資金を準備します。自己資金で不足する分は、融資を検討します。創業者にとって最も一般的な選択肢は、日本政策金融公庫の新創業融資制度です。低金利で無担保・無保証の可能性があるため、まずは相談してみましょう。その他、自治体の制度融資や、返済不要の補助金・助成金も積極的に情報収集し、活用を検討します。理想の物件が見つかった際にすぐ動けるよう、物件探しと並行して進めることが重要です。

③ 物件探し・契約

いよいよ、事業の土台となる物件探しです。コンセプトと事業計画に基づき、立地(商圏)、広さ、視認性、賃料などを総合的に評価します。インターネットの物件サイト、事業用物件に強い不動産会社、地域の情報網など、複数のチャネルを駆使して情報を集めましょう。

気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運び、周辺環境や人の流れを自分の目で確かめます。設備面(電気・ガス・水道の容量、排気・防水など)のチェックも欠かせません。契約前には、保健所と消防署への事前相談を必ず行い、法的な要件をクリアできるか確認します。契約書の内容は隅々まで読み込み、疑問点は解消してからサインします。

④ 店舗の設計・内装工事

物件が決まれば、理想のお店を形にする設計と工事のフェーズに入ります。スケルトン物件の場合はゼロから、居抜き物件の場合はコンセプトに合わせて改装を行います。

お客様が過ごしやすい売り場空間と、パン職人が効率よく安全に作業できる厨房空間の両立がテーマです。設計会社や工務店と密にコミュニケーションを取り、厨房の作業動線、大型設備の配置、衛生管理のしやすさ、そしてお店の世界観を表現するデザインを具体化していきます。この段階で、保健所や消防署の指導内容を設計に正確に反映させることが不可欠です。

⑤ 設備・備品の購入と搬入

内装工事の進捗に合わせて、オーブンやミキサーといった厨房設備、レジやショーケースといった店舗設備、その他調理器具や備品などを購入し、搬入します。高額な設備は、新品だけでなく中古品も選択肢に入れることで、コストを抑えることができます。設備の搬入日と工事のスケジュールをうまく調整することが大切です。特に大型設備の搬入には、搬入経路の確保が重要になるため、工事業者と事前にしっかり打ち合わせしておきましょう。

⑥ 資格取得・各種届け出

営業を開始するために必要な法的手続きを済ませます。「食品衛生責任者」の資格を取得し、店舗の工事が完了したら、管轄の保健所に「菓子製造業許可」(イートインがあれば「飲食店営業許可」も)を申請し、施設検査を受けます。同時に、管轄の消防署へ「防火対象物使用開始届出書」などを提出します。これらの許可証や届出済証がなければ営業は開始できないため、スケジュールに余裕を持って進めましょう。

⑦ スタッフの採用・教育

一人で運営する小規模な店舗でない限り、スタッフの力は不可欠です。パンの製造スタッフや、販売・接客スタッフを採用します。求人広告を出すだけでなく、専門学校への声がけや知人の紹介なども活用しましょう。

採用後は、オープンに向けて研修を行います。お店のコンセプトやパンについての知識、接客マニュアル、レジ操作、衛生管理のルールなどを共有し、チームとして最高のパフォーマンスが発揮できる体制を築きます。

⑧ 集客・宣伝活動

お店が完成し、オープン日が決まったら、いよいよお客様に知ってもらうための活動を開始します。オープン前からSNS(Instagram、Xなど)でアカウントを開設し、お店のコンセプトや工事の進捗、パンの試作風景などを発信していくと、オープンへの期待感を高めることができます。

その他、近隣へのチラシのポスティング、プレスリリースの配信、オープン記念イベントの企画(割引、プレゼントなど)も効果的です。焼きたてのパンの香りと、心のこもったおもてなしで、輝かしいオープンの日を迎えましょう。