ラーメン屋の開業は、多くの料理人や起業家にとって魅力的な夢です。しかし、その夢を実現するためには、情熱やこだわりの味だけでは乗り越えられない、大きな壁が存在します。それが「物件探し」です。

飲食店のなかでも特にラーメン屋は、その特殊な営業形態から物件探しが難航しやすく、ここでつまずいてしまうケースは少なくありません。ラーメン屋の成否は、物件探しで8割が決まると言っても過言ではないほど、立地と設備の選定はビジネスの根幹を揺るがす重要な要素です。

この記事では、これからラーメン屋を開業しようと考えている方々に向けて、成功確率を格段に高めるための物件探しの全知識を網羅的に解説します。なぜラーメン屋の物件探しは難しいのか、その理由から始まり、失敗しないための具体的なチェックポイント、物件の探し方、契約前の注意点、さらには費用や必要な資格に至るまで、専門的かつ分かりやすく紐解いていきます。

この記事を最後まで読めば、複雑で困難に思える物件探しのプロセスが明確になり、自信を持って最初の一歩を踏み出せるようになるでしょう。あなたの理想の一杯を、最高の場所で提供するための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

ラーメン屋の物件探しが難しい理由

ラーメン屋を開業しようと決意し、いざ物件探しを始めてみると、多くの人がその難しさに直面します。一般的な飲食店と比較しても、ラーメン屋の物件探しには特有のハードルが存在します。なぜ、これほどまでに難しいのでしょうか。その主な理由は「重飲食」という業態分類と、それに伴う「専用設備」の必要性にあります。この2つの大きな壁を理解することが、効果的な物件探し戦略の第一歩となります。

重飲食に分類され断られやすい

物件探しをしていると、不動産情報の備考欄に「軽飲食のみ可」「重飲食不可」といった記載を目にすることがあります。ラーメン屋は、この「重飲食」に分類される代表的な業態です。

重飲食とは、一般的に火力を大量に使用し、煙、臭い、油、そして水を多く排出する飲食店の総称です。具体的には、ラーメン屋のほか、焼肉店、中華料理店、揚げ物専門店、ステーキハウスなどがこれに該当します。対して「軽飲食」は、カフェやバー、サンドイッチ店など、調理工程が比較的シンプルで、煙や臭いの発生が少ない業態を指します。

では、なぜ物件のオーナーや管理会社は重飲食を敬遠する傾向にあるのでしょうか。その理由は複数あります。

第一に、建物への負荷と劣化の問題です。ラーメン屋では、大量のスープを長時間煮込むため、厨房内は常に高温多湿の状態になります。この熱と湿気は、壁や天井、床などの建材を傷め、劣化を早める原因となります。また、調理時に発生する油分を含んだ煙(油煙)が壁や天井に付着し、清掃が困難な汚れとなることも少なくありません。

第二に、近隣トラブルのリスクです。これはオーナーが最も懸念する点の一つです。ラーメン屋から排出される豚骨スープ特有の臭いや、調理時の煙が、近隣の住民や他のテナントからクレームの原因となるケースは後を絶ちません。特に、排気ダクトの排出口が隣の建物の窓に面していたり、住宅街に面していたりする場合、深刻なトラブルに発展する可能性があります。臭いの問題は人の感覚に左右されるため、解決が難しい非常にデリケートな問題です。

第三に、インフラへの高負荷と維持管理の手間です。ラーメン屋では大量の麺を茹で、食器を洗浄するため、給排水設備に大きな負担がかかります。特に、スープや油を日常的に排水するため、「グリストラップ(油脂分離阻集器)」という専用設備の設置が不可欠です。このグリストラップの清掃を怠ると、悪臭の発生はもちろん、排水管が詰まり、最悪の場合は下の階への漏水事故を引き起こす可能性もあります。このような設備トラブルのリスクと、その維持管理の手間が、オーナーにとって大きな懸念材料となるのです。

これらの理由から、多くの物件オーナーは、建物の資産価値維持とトラブル回避の観点から、重飲食であるラーメン屋の入居に慎重になります。特に、新築のビルや住居が併設されているマンションの1階などでは、断られる可能性が非常に高くなるのが実情です。

ラーメン屋専用の設備が必要になる

ラーメン屋の物件探しが難しいもう一つの大きな理由は、一般的な飲食店とは比較にならないほど、ハイスペックな専用設備が求められる点にあります。カフェやバーであれば既存の設備で十分な場合でも、ラーメン屋では全く足りません。これらの設備が最初から整っている物件は稀であり、もしなければ大規模な追加工事が必要になります。

具体的に、ラーメン屋には以下のような特殊な設備要件があります。

- 強力な火力(ガス容量):

ラーメンの味の要であるスープを大量に、かつ安定して作り続けるためには、家庭用とは比べ物にならない強力な火力が必要です。巨大な寸胴を複数並べて長時間煮込むため、ガスの消費量も膨大になります。そのため、ガスメーターの号数が大きく、ガス管が太い物件でなければ対応できません。都市ガスかプロパンガスかという違いも重要で、コストや供給の安定性を考慮する必要があります。ガス容量が不足している場合、ガス管を引き直す工事が必要となり、数十万円から百万円以上の高額な費用がかかることもあります。 - 大容量の給排水設備:

麺を茹でる、スープを作る、食器を洗うといった一連の作業で、ラーメン屋は大量の水を使用し、同時に大量の排水を出します。したがって、給水管・排水管ともに十分な口径(太さ)が確保されていることが絶対条件です。特に排水管は、麺の切れ端や油などが流れるため、細いとすぐに詰まりの原因になります。また、前述の通り、グリストラップの設置は必須です。グリストラップを新たに設置する場合、床を掘削するなどの大掛かりな工事が必要となり、費用も時間もかかります。設置スペースが確保できるかどうかも、物件選定の重要なポイントです。 - 強力な排気・換気設備:

スープの煮込みや調理時に発生する大量の湯気、煙、そして強烈な臭いを効率的に外部へ排出するためには、非常に強力な排気設備(排気ファンと排気ダクト)が必要不可欠です。この排気能力が低いと、厨房内に熱や臭いがこもり、労働環境が悪化するだけでなく、客席まで臭いが漏れ出し、お客様に不快感を与えてしまいます。さらに重要なのが、排気ダクトをどこから排出するかという問題です。理想は、近隣への影響が最も少ない建物の屋上までダクトを立ち上げることですが、これには高額な工事費がかかります。壁から直接排出する場合でも、隣家との距離や風向きなどを十分に考慮しないと、前述の近隣トラブルに直結します。

これらの設備要件は、ラーメン屋を開業するための「最低条件」です。物件の内見時には、デザインや広さといった見た目の情報だけでなく、床下や天井裏に隠されたこれらのインフラ設備の状態を徹底的に確認する必要があります。もしこれらの設備が不十分な物件を選んでしまうと、契約後に想定外の追加工事費用が発生し、開業資金を圧迫するだけでなく、最悪の場合、開業そのものが不可能になるリスクさえはらんでいるのです。

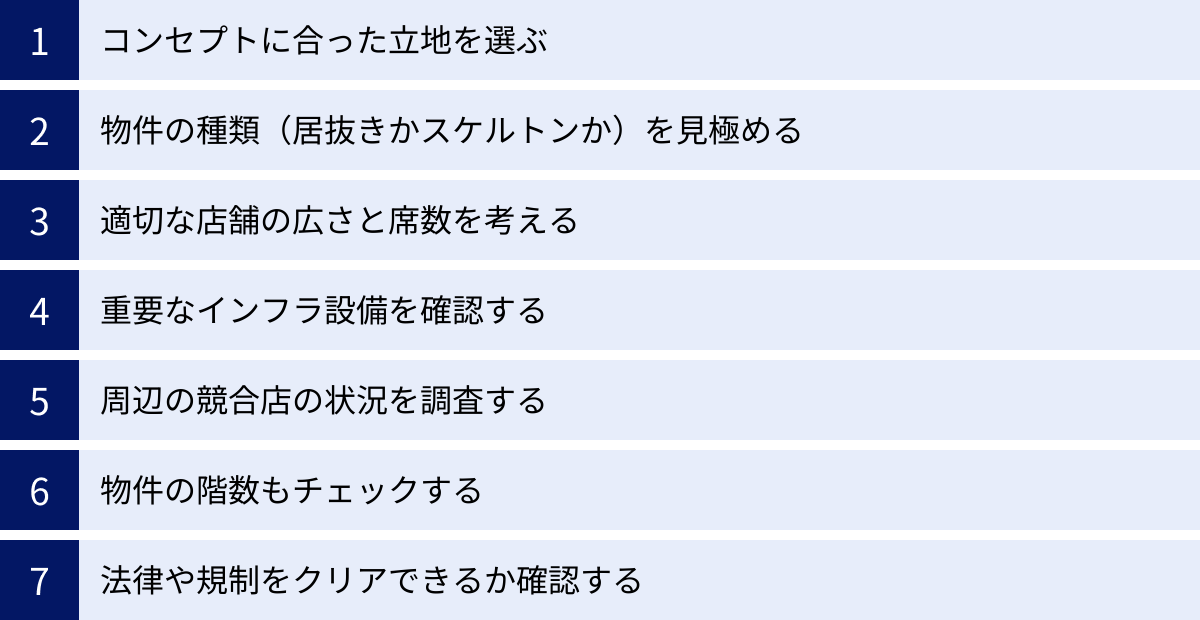

ラーメン屋の物件選びで失敗しないための7つのポイント

ラーメン屋の物件探しが難しい理由を理解した上で、次はいよいよ実践的な「物件選び」のフェーズです。数多くの物件の中から、自分の店を成功に導く「当たり物件」を見つけ出すためには、明確な基準を持って臨む必要があります。ここでは、絶対に外せない7つの重要なポイントを、優先順位の高いものから順に詳しく解説していきます。これらのポイントを一つひとつ丹念にチェックすることで、開業後の後悔を未然に防ぎ、繁盛店への道を切り拓くことができるでしょう。

① コンセプトに合った立地を選ぶ

物件選びにおいて、最も重要かつ最初に取り組むべきは「コンセプトに合った立地を選ぶ」ことです。どんなに美味しいラーメンを作っても、どんなに素晴らしい内装の店構えでも、ターゲットとするお客様がいない場所で営業しては意味がありません。立地とコンセプトがミスマッチだと、集客に苦しみ、ビジネスとして成立させるのが極めて困難になります。

まず、あなたが開業したいラーメン屋の「コンセプト」と「ターゲット層」を具体的に定義しましょう。

- コンセプトの例:

- 濃厚でパンチの効いた家系ラーメン

- 魚介出汁が香る、あっさり系の淡麗醤油ラーメン

- 野菜たっぷりでヘルシー志向のタンメン

- 学生や肉体労働者向けの、安くてボリューム満点の二郎インスパイア系

- 女性一人でも入りやすい、お洒落なカフェ風の創作ラーメン

- ターゲット層の例:

- 20代〜40代の男性サラリーマン

- 近隣に住むファミリー層

- 流行に敏感な20代の女性グループ

- 大学や専門学校に通う学生

- 深夜まで働く人や飲み会帰りの客

コンセプトとターゲット層が明確になれば、自ずと探すべき立地が見えてきます。

- オフィス街: ランチタイムの需要が非常に大きいのが特徴です。サラリーマンをターゲットにした、提供スピードの速いセットメニューや、夜はちょい飲みができるような業態がマッチします。ただし、土日や祝日は人通りが激減するため、平日の売上でカバーできるかの見極めが重要です。

- 学生街: 大学や専門学校の近くは、安くてボリュームのあるラーメンが人気を集めます。学生の口コミ力は絶大で、SNSでの拡散も期待できます。長期休暇中は客足が遠のく傾向があるため、その期間の対策も考えておく必要があります。

- 住宅街: ファミリー層や地域住民がメインターゲットとなります。テーブル席を多めに用意したり、お子様メニューを考えたりするなどの工夫が求められます。リピーターになってもらうことが成功の鍵であり、地域に根差したアットホームな店づくりが有効です。

- 駅前・繁華街: 人通りが絶えず、新規顧客の獲得がしやすい一等地です。特に夜は飲み会帰りの「締めの一杯」需要が見込めます。ただし、その分家賃が非常に高く、競合店もひしめき合っているため、他店との明確な差別化が不可欠です。

- ロードサイド: 幹線道路沿いの物件は、車での来店客が中心です。広い駐車場の確保が絶対条件となります。ファミリー層やトラックドライバーなど、多様な客層が見込める一方で、車で通り過ぎる人々の目に留まるような、大きな看板や目立つ外観が重要になります。

立地の候補が決まったら、必ず現地調査(フィールドワーク)を行いましょう。曜日や時間帯を変えて何度も足を運び、通行人の属性(年齢、性別、職業など)、交通量(歩行者、車)、周辺の施設(会社、学校、商業施設、駅の乗降客数など)を自分の目で確かめることが大切です。昼と夜の顔が全く違うエリアも多いため、思い込みで判断するのは非常に危険です。

② 物件の種類(居抜きかスケルトンか)を見極める

立地の方向性が定まったら、次に考えるべきは物件の種類です。飲食店の物件は、大きく「居抜き物件」と「スケルトン物件」の2種類に分けられます。どちらを選ぶかによって、初期費用、開業までのスピード、設計の自由度が大きく変わるため、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自分の計画に合った方を選択することが極めて重要です。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 居抜き物件 | ・初期費用を大幅に抑えられる ・厨房設備や内装をそのまま使える ・開業までの期間が短い ・インフラ設備が整っている可能性が高い |

・レイアウトやデザインの自由度が低い ・設備の劣化や故障のリスクがある ・前の店の悪いイメージを引きずる可能性がある ・設備のリース契約が残っている場合がある |

| スケルトン物件 | ・レイアウトやデザインを自由に設計できる ・自分のコンセプトを100%反映できる ・すべての設備を新品で揃えられる |

・内装工事費や設備購入費が高額になる ・開業までの期間が長くなる ・インフラ(ガス・水道・排気)の工事が必要な場合、さらに費用と時間がかかる |

居抜き物件は、前のテナント(多くは同じ飲食店)が使用していた内装や厨房設備がそのまま残された状態の物件です。最大のメリットは、初期投資を劇的に抑えられる点にあります。特にラーメン屋に不可欠な高価な厨房機器(茹で麺機、寸胴、コンロなど)や、工事費のかかる排気ダクト、グリストラップなどが流用できれば、数百万円単位でのコスト削減が可能です。また、工事期間が短縮できるため、スピーディーな開業が実現できます。

しかし、居抜き物件には注意すべき点も多くあります。まず、残された設備の劣化状態は入念にチェックしなければなりません。一見きれいに見えても、内部が故障寸前だったり、性能が不十分だったりするケースもあります。契約後に修理や買い替えでかえって高くつくことのないよう、専門家(厨房業者など)に同行してもらい、動作確認を行うのが理想です。また、レイアウトが固定されているため、自分の理想とする動線や客席配置が実現できない可能性があります。さらに、前の店がもし不人気で閉店した場合は、その悪いイメージが残ってしまい、集客に影響を及ぼすリスクも考慮する必要があります。

一方、スケルトン物件は、建物の構造躯体(コンクリート打ちっ放しなど)がむき出しになった、何もない状態の物件です。最大のメリットは、ゼロから自分の理想の店を創り上げられる設計の自由度の高さです。厨房のレイアウト、客席の配置、内装デザインまで、すべてをコンセプトに合わせて最適化できます。設備もすべて新品で揃えるため、故障のリスクが低く、長期的に見れば安定した運営が可能です。

しかし、その自由度と引き換えに、初期費用は非常に高額になります。内装工事はもちろん、電気、ガス、水道、排気といったインフラ設備を一から整備する必要があり、総額で1,000万円を超えることも珍しくありません。工事期間も数か月に及ぶため、その間の家賃(空家賃)も発生します。十分な自己資金があり、時間に余裕を持って、徹底的にこだわった唯一無二の店を作りたいという人向けの選択肢と言えるでしょう。

③ 適切な店舗の広さと席数を考える

店のコンセプトと物件の種類を決めたら、次に具体的に考えるべきは「店舗の広さ(坪数)」と「客席数」です。これらは、店のオペレーション効率と収益性に直結する重要な要素であり、バランスを間違えると「客は入っているのに儲からない」あるいは「広すぎて固定費ばかりかかる」といった事態に陥りかねません。

一般的に、飲食店における席数の目安は「1坪あたり1.5席〜2席」と言われています。例えば、15坪の物件であれば、22席〜30席程度が目安となります。ただし、これはあくまで一般的な数値であり、ラーメン屋の業態によって最適なバランスは異なります。

重要なのは、厨房と客席の面積比率です。

- カウンター席が中心の店: 厨房での作業効率を重視するため、「厨房4:客席6」程度の比率が考えられます。10坪程度の比較的小さな物件でも、効率的なレイアウトを組むことが可能です。

- テーブル席を設ける店: ファミリー層やグループ客をターゲットにする場合、ゆったりとした客席スペースが必要になります。「厨房3:客席7」程度の比率で、15坪以上の広さが欲しくなるでしょう。

席数を決める際には、ただ詰め込めば良いというわけではありません。お客様が快適に過ごせる空間であることはもちろん、スタッフがスムーズに動ける「動線」を確保することが極めて重要です。特にラーメン屋は、熱いスープを運んだり、スピーディーな配膳・片付けが求められたりするため、通路幅には余裕を持たせる必要があります。

また、売上目標から逆算して必要な席数を割り出すというアプローチも有効です。

- 目標月商を設定する: 例)200万円

- 営業日数を計算する: 例)25日

- 1日あたりの売上目標を計算する: 200万円 ÷ 25日 = 8万円

- 客単価を設定する: 例)1,000円

- 1日に必要な客数を計算する: 8万円 ÷ 1,000円 = 80人

- 満席率と回転数を想定する:

- ランチタイム(2時間):満席率80%、回転数2回

- ディナータイム(4時間):満席率60%、回転数1.5回

- 必要な席数を算出する:

- ランチ:X席 × 80% × 2回転 = 1.6X人

- ディナー:X席 × 60% × 1.5回転 = 0.9X人

- 合計:(1.6X + 0.9X)人 = 80人 → 2.5X = 80 → X ≒ 32席

このように、事業計画と連動させて席数をシミュレーションすることで、より現実的で根拠のある店舗規模を導き出すことができます。闇雲に広い物件を借りてしまうと、家賃や光熱費といった固定費が経営を圧迫します。最初は少し手狭に感じるくらいの規模から始め、繁盛してきたら移転拡大を考える、という堅実な戦略も一つの手です。

④ 重要なインフラ設備を確認する

物件の内見時、多くの人は壁紙の綺麗さや日当たり、間取りといった目に見える部分に気を取られがちです。しかし、ラーメン屋の開業においては、壁や床、天井の裏に隠された「インフラ設備」こそが、物件の価値を決定づける最も重要な要素です。ここの確認を怠ると、契約後に数百万単位の追加工事が必要になったり、最悪の場合は営業許可が下りなかったりする致命的な事態に繋がります。内見時には、必ず以下の3つのインフラを徹底的にチェックしましょう。

給排水設備

ラーメン屋は「水商売」と言われるほど、大量の水を使い、そして捨てます。給排水設備のキャパシティが、日々のオペレーションを支える生命線となります。

- 給水管の口径: 麺を茹でたりスープを作ったりするために、一度に大量の水を使います。水の出が悪いと作業効率が著しく低下するため、給水管の太さ(口径)は非常に重要です。最低でも20mm、できれば25mm以上の口径が望ましいでしょう。メーターボックス内などで口径を確認できます。

- 排水管の口径: スープや油、食材カスなどが流れる排水管は、詰まりやすいポイントです。口径は75mm以上、理想は100mmあると安心です。細すぎると高圧洗浄の頻度が高まり、維持コストが増大します。

- グリストラップの有無と容量: 飲食店の排水に含まれる油脂を分離・収集するための「グリストラップ」は、法律で設置が義務付けられています。これが設置済みかは必ず確認しましょう。設置されていない場合、床をはつる(壊す)大掛かりな工事が必要になります。また、設置されていても容量が小さすぎると、すぐに満杯になり清掃の手間が増えるため、店の規模に見合った容量があるかを確認します。設置場所が厨房内か屋外かによっても、清掃のしやすさが大きく変わります。

ガス容量・電気容量

強力な火力と多様な厨房機器を動かすためには、十分なエネルギー供給が必要です。

- ガス容量: スープ用の寸胴や炒め物用のコンロなど、高火力を要する厨房機器を同時に使用するため、ガスの供給量が重要です. ガスメーターの号数(例:10号、16号など)を確認し、必要な熱量(カロリー)を賄えるかチェックします。都市ガスかプロパンガス(LPガス)かも確認しましょう。一般的に都市ガスの方がランニングコストは安いですが、供給エリアが限られます。プロパンガスはどこでも利用できますが、料金は高めです。

- 電気容量: 冷蔵庫、冷凍庫、食洗機、製氷機、エアコンなど、ラーメン屋は電気を消費する機器も多数あります。契約アンペア数(A)が十分かを確認しましょう。不足している場合は、幹線を引き直す工事が必要になることがあります。さらに、「動力(三相200V)」の電源が引かれているかは非常に重要です。大型のエアコンや一部の業務用厨房機器は動力電源を必要とするため、これがなければ別途引き込み工事が必要となり、高額な費用がかかります。

排気・換気設備

近隣トラブルの最大の原因となりうるのが、排気・換気の問題です。

- 排気ダクトの経路と排出口: スープを煮込む際に発生する強烈な臭いと大量の湯気を、店外へスムーズに排出できるかがポイントです。最も理想的なのは、排気ダストを建物の屋上まで立ち上げて排出する「屋上排気」です。これにより、近隣住戸への影響を最小限に抑えられます。壁面に排出口がある場合は、その位置が隣の建物の窓や換気口の近くでないか、風向きはどうかなどを入念に確認する必要があります。

- 給気とのバランス: 強力な排気を行うと、店内の気圧が下がり、給気が不足する「負圧」の状態になります。負圧になると、玄関のドアが重くて開かなくなる、換気扇の性能が落ちる、隙間風の音が発生するといった問題が起こります。排気量に見合った給気口が確保されているか、あるいは給気ファンを設置する必要があるかを検討しましょう。

これらのインフラ設備は専門的な知識が必要なため、物件の内見には、飲食店の設計・施工に詳しい工務店の担当者や、厨房設備の専門家に同行してもらうことを強くお勧めします。専門家の目でチェックしてもらうことで、素人では見抜けない問題点を発見し、将来的なリスクを回避できます。

⑤ 周辺の競合店の状況を調査する

自分の店のコンセプトに合う立地を見つけたら、次はそのエリアにいる「競合店」の調査が不可欠です。競合の存在は、脅威であると同時に、ビジネスチャンスのヒントを与えてくれる貴重な情報源でもあります。

調査すべきは、単に「近くにラーメン屋があるか、ないか」だけではありません。「どのようなラーメン屋が、どのように営業しているか」を深く分析する必要があります。

- 競合店のジャンル: どんな種類のラーメン(豚骨、味噌、塩、醤油、つけ麺など)を提供していますか? 濃厚系ですか、あっさり系ですか?

- 価格帯: ラーメン一杯の価格はいくらですか? トッピングやサイドメニュー、セットメニューの価格設定はどうなっていますか?

- 客層と人気度: どんな客層(サラリーマン、学生、ファミリーなど)が訪れていますか? ランチやディナーの時間帯はどのくらい混雑していますか? 行列はできていますか?

- 営業時間と定休日: いつ営業していて、いつ休んでいますか? 深夜営業はしていますか?

- 店舗の雰囲気: 店の内装や外観はどんな雰囲気ですか? 接客の質はどうですか?

- オンラインでの評判: グルメサイトやSNSでの口コミ、評価はどうなっていますか?

これらの情報を集めるためには、実際にその店に客として訪れ、ラーメンを食べてみることが最も効果的です。一度だけでなく、曜日や時間帯を変えて何度か訪問することで、より正確な実態が見えてきます。

競合調査の結果、もしあなたのやろうとしているコンセプトと完全に重複する人気店がすぐ近くにある場合、その場所での開業は厳しい戦いを強いられるかもしれません。しかし、見方を変えればチャンスにもなります。

- 差別化のポイントを見つける:

- エリアに豚骨ラーメン店が多ければ、あえて淡麗系の醤油ラーメンで勝負する。

- 男性客ばかりの店が多いなら、女性が入りやすい清潔感のある内装とメニューでアピールする。

- 価格帯が高めの店しかないなら、リーズナブルな価格設定で学生や若者層を取り込む。

- 深夜営業している店がなければ、飲みの締め需要を狙う。

競合店が多いということは、それだけそのエリアに「ラーメンを食べたい」という需要が存在する証でもあります。競合の存在を恐れるのではなく、彼らから学び、自分の店の独自の強み(ユニーク・セリング・プロポジション)を明確にするための材料として活用しましょう。

⑥ 物件の階数もチェックする

見落としがちですが、物件が建物の何階にあるかも、集客と運営に大きく影響します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の店のコンセプトや戦略に合わせて検討する必要があります。

- 1階路面店:

- メリット: 何と言っても視認性が高く、通行人の目につきやすいのが最大の強みです。ふらっと立ち寄る「衝動来店」が期待でき、特別な宣伝をしなくてもある程度の集客が見込めます。また、食材の搬入やゴミ出しが容易である点も運営上のメリットです。

- デメリット: 好条件であるため、家賃が他の階に比べて格段に高い傾向にあります。また、人通りが多い分、騒音やプライバシーの問題も考慮する必要があります。

- 空中階(2階以上):

- メリット: 1階に比べて家賃が割安になることが多く、初期費用やランニングコストを抑えられます。窓からの眺望が良い物件であれば、それを店の売りにすることも可能です。

- デメリット: 目的がなければお客様はわざわざ階段やエレベーターを上がってきてはくれません。そのため、看板やWebサイト、チラシなど、積極的な集客努力が不可欠です。また、重い食材の搬入や、排気ダクトの設置工事が1階よりも大掛かりになる可能性があります。

- 地下の物件:

- メリット: 空中階と同様に家賃が安い傾向にあり、「隠れ家」的な雰囲気を演出しやすいのが特徴です。防音性に優れている場合が多く、音楽にこだわるなど独自の空間づくりが可能です。

- デメリット: 湿気がこもりやすく、カビや臭いの対策が重要になります。スマートフォンの電波が届きにくい場合もあり、対策が必要です。また、地上からの視認性はゼロに等しいため、集客は看板とオンライン施策が生命線となります。給排水や排気に関しても、ポンプアップが必要になるなど、設備面での制約や追加コストが発生しやすい点も注意が必要です。

どの階数を選ぶにしても、「お客様がどうやって自分の店を見つけ、たどり着くのか」を具体的にシミュレーションすることが重要です。1階以外を選ぶ場合は特に、家賃の安さというメリットを活かしつつ、集客のハンディキャップをどう乗り越えるか、具体的な戦略を立てておく必要があります。

⑦ 法律や規制をクリアできるか確認する

最後に、契約を結ぶ前に必ず確認しなければならないのが、その物件が法的な要件を満たしているかという点です。これを怠ると、内装工事が終わった後に営業許可が下りない、といった最悪の事態になりかねません。

- 用途地域: 都市計画法により、土地はその目的によって「用途地域」が定められています。例えば「第一種低層住居専用地域」では、原則として飲食店の営業はできません。物件の住所を管轄する自治体の都市計画課などで、その場所の用途地域を確認しましょう。不動産会社に尋ねるのが最も手早い方法です。

- 消防法: ラーメン屋は火を多く使うため、消防法の規制を厳格に遵守する必要があります。

- 内装制限: 壁や天井の仕上げ材には、燃えにくい「不燃材料」や「準不燃材料」の使用が義務付けられる場合があります。

- 消火設備の設置: 店舗の面積や構造に応じて、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーなどの設置が必要です。

- 防火管理者: 収容人数が30人以上の場合は、防火管理者の選任と消防計画の届出が義務付けられています。

- 保健所の施設基準: 飲食店営業許可を取得するためには、保健所が定める施設基準をクリアしなければなりません。

- 厨房と客席が区画されていること。

- 厨房内に従業員用と食器用の2槽以上のシンクがあること。

- 従業員専用の手洗い設備と消毒装置があること。

- 十分な換気設備があること。

- 食器棚に戸がついていること。

これらの法規制は非常に専門的で複雑です。物件の賃貸借契約を結ぶ前に、必ず店舗の図面を持参して、管轄の消防署と保健所に「事前相談」に行くことを強く推奨します。そこで専門家の指導を受けることで、必要な工事の内容が明確になり、手戻りのないスムーズな開業準備を進めることができます。

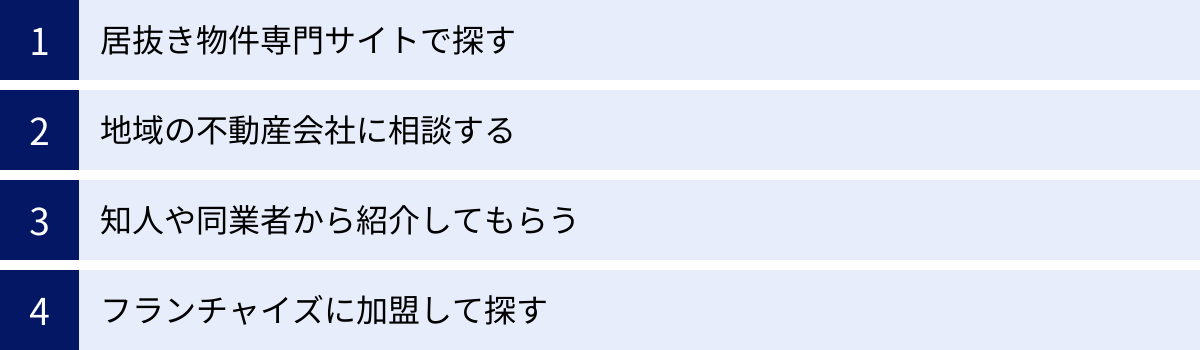

ラーメン屋の物件を探す具体的な方法

理想の物件の条件が固まったら、次はいよいよ実際に物件を探すフェーズに入ります。闇雲にインターネットを眺めているだけでは、優良物件に巡り会うことは困難です。ここでは、効率的かつ戦略的にラーメン屋の物件を探すための、4つの具体的な方法を紹介します。それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、複数を組み合わせながら多角的にアプローチすることが成功の鍵となります。

居抜き物件専門サイトで探す

現代の物件探しにおいて、最も手軽で情報量が多いのが、インターネット上の物件情報サイトを活用する方法です。特にラーメン屋のような重飲食の開業を考えている場合、一般的な賃貸情報サイトではなく、「居抜き物件専門サイト」や「店舗専門の不動産サイト」を利用することが非常に重要です。

- メリット:

- 情報量の豊富さ: 全国各地の膨大な数の店舗物件情報が掲載されており、自宅にいながら比較検討できます。

- 効率的な検索: 「ラーメン屋居抜き」「重飲食可」「駅徒歩5分以内」といったキーワードや、坪数、賃料などの条件で絞り込み検索ができるため、希望に近い物件を効率的に見つけ出すことが可能です。

- 専門性の高さ: 掲載されている物件の多くが飲食店向けであるため、ラーメン屋に必須のインフラ設備(ガス、水道、排気)に関する情報が詳しく記載されていることが多いです。前の店の業態がラーメン屋であれば、設備をそのまま流用できる可能性が高まります。

- 新着情報をいち早くキャッチ: 新着物件のアラート機能などを活用すれば、好条件の物件が出た際にすぐに対応できます。優良物件は競争率が高いため、このスピード感は大きな武器になります。

- 探し方のポイントと注意点:

- キーワードの工夫: 「ラーメン」「中華」「重飲食可」など、複数のキーワードで検索してみましょう。また、「造作譲渡料」の有無も重要なチェックポイントです。「造作譲渡」とは、前のテナントが残した内装や設備を買い取ることで、この費用が無料(無償譲渡)の物件は非常に魅力的です。

- 情報を鵜呑みにしない: サイトに掲載されている写真や情報だけで判断するのは危険です。写真は実際よりも広く、きれいに見えるように撮影されていることがほとんどです。必ず自分の足で現地へ赴き、内見を行うことが絶対条件です。

- 情報の鮮度を確認: 人気の物件はすぐに申し込みが入ってしまいます。気になる物件を見つけたら、掲載日に注目し、すぐに不動産会社に問い合わせて空き状況を確認しましょう。

- 複数のサイトを並行してチェック: サイトによって掲載されている物件が異なる場合があります。複数の専門サイトをブックマークし、毎日チェックする習慣をつけることをお勧めします。

居抜き物件専門サイトは、物件探しの入り口として非常に有効なツールです。ここで大まかな相場観を養い、希望エリアの物件傾向を把握することから始めましょう。

地域の不動産会社に相談する

インターネットが普及した現在でも、地元の情報に精通した地域の不動産会社の価値は決して揺らぎません。特に、インターネットには掲載されていない「非公開物件」の情報を得るためには、直接不動産会社に足を運んで相談することが不可欠です。

- メリット:

- 非公開物件の情報: 物件のオーナーが、大々的に公募することを望まず、信頼できる不動産会社にだけ情報を預けているケースがあります。これらは「未公開物件」や「専任物件」と呼ばれ、競合が少なく、好条件であることが多いです。

- 地域の深い知識: 長年その地域で営業している不動産会社は、ネット上のデータだけでは分からない生きた情報を持っています。「この通りは週末の人通りが多い」「近々近くに大型マンションが建つ計画がある」といった地域特有の情報は、立地選定において非常に有益です。

- オーナーとの強力なパイプ: 地元のオーナーと長年の信頼関係を築いている不動産会社は、家賃交渉や契約条件の緩和などを有利に進めてくれる可能性があります。重飲食に難色を示すオーナーに対しても、開業者の熱意や事業計画をうまく伝えてくれる「交渉役」としての役割も期待できます。

- 親身なサポート: 開業者の希望や計画を丁寧にヒアリングし、条件に合った物件を能動的に探して提案してくれます。

- 探し方のポイントと注意点:

- 「店舗専門」か「飲食店に強い」会社を選ぶ: 不動産会社にも得意分野があります。住居専門の会社に相談しても、的確なアドバイスは得られにくいでしょう。会社のウェブサイトで実績を確認したり、電話で「飲食店の開業を考えている」と伝え、その反応を見たりして、専門性の高い会社を選びましょう。

- 熱意と具体的な計画を伝える: 不動産会社の担当者も人間です。「なんとなくラーメン屋をやりたい」という漠然とした相談よりも、具体的なコンセプト、事業計画、資金計画を準備して臨むことで、「この人は本気だ」と認識され、より良い物件情報を優先的に紹介してもらえる可能性が高まります。

- 複数の会社を訪問する: 1社だけに絞らず、複数の不動産会社を訪問し、それぞれの担当者と話をしてみましょう。相性はもちろん、持っている情報の質や量も会社によって異なります。信頼できるパートナーを見つけることが重要です。

知人や同業者から紹介してもらう

ラーメン業界や飲食業界での修行経験がある場合、その過程で築いた人脈が、最高の物件情報をもたらしてくれることがあります。同業者や取引先からの口コミ情報は、他のどの方法よりも確度が高く、有利な条件に繋がりやすいのが特徴です。

- メリット:

- 情報の速さと正確性: 「あそこの店が近々閉めるらしい」といった閉店情報は、公になる前に同業者間で噂として広まることがよくあります。この段階でアプローチできれば、競争相手なしで交渉を進められる可能性があります。

- 信頼関係に基づく交渉: 知人からの紹介であれば、オーナー側も安心して話を聞いてくれます。造作譲渡料を格安にしてくれたり、保証金を減額してくれたりと、通常では考えられないような好条件で契約できるケースも少なくありません。

- 運営ノウハウの継承: 前の店主から、その場所での営業のコツや近隣住民との付き合い方、優良な仕入れ先といった、お金では買えない貴重な情報を引き継げる可能性もあります。

- 探し方のポイントと注意点:

- 日頃からの関係構築: この方法は、一朝一夕で使えるものではありません。修行時代から、同僚や先輩、取引のある業者(製麺所、酒屋、食材卸など)と良好な関係を築いておくことが大前提となります。

- 独立の意思を伝えておく: 周囲の人に「将来、自分のラーメン屋を持ちたい」という夢や計画を普段から話しておくことが大切です。そうすることで、良い話があった時にあなたの顔を思い浮かべ、声をかけてくれる可能性が高まります。

- 契約は正式な手続きを踏む: 知人からの紹介であっても、契約関係は必ず不動産会社を仲介させるなど、正式な書面を交わして行うべきです。口約束だけで進めると、後々「言った、言わない」のトラブルに発展し、人間関係まで壊れてしまうリスクがあります。

フランチャイズに加盟して探す

ラーメン業界での経験がない、あるいは経営に自信がないという場合に有効な選択肢が、フランチャイズ(FC)に加盟する方法です。物件探しにおいても、本部からの強力なサポートが期待できます。

- メリット:

- 本部の物件開発サポート: 多くのフランチャイズ本部には、専門の「店舗開発部門」があります。長年の経験とデータに基づき、売上が見込める優良な立地を分析し、物件の探索から紹介、契約交渉までを代行またはサポートしてくれます。個人では見つけられないような好立地の物件を確保できる可能性があります。

- ブランド力による信頼: 有名なフランチャイズチェーンの看板は、物件オーナーに対する信頼性を高めます。「あのチェーンなら安心だ」と判断され、個人では断られがちな重飲食の許可が下りやすくなることがあります。

- 融資の有利性: 確立されたビジネスモデルとブランド力があるため、金融機関からの融資審査が通りやすい傾向にあります。

- 開業後のサポート: 物件探しだけでなく、研修、食材供給、運営マニュアル、販促活動など、開業後の経営全般にわたって本部からのサポートを受けられます。

- 探し方のポイントと注意点:

- 加盟金・ロイヤリティの存在: 本部のサポートを受ける対価として、加盟時に支払う「加盟金」や、毎月の売上に対して支払う「ロイヤリティ」が発生します。これらの費用を考慮した上で、事業計画を立てる必要があります。

- 経営の自由度の制約: メニュー、価格、内装、営業時間など、経営の多くの面で本部のルールに従う必要があります。自分のオリジナリティを追求したい人には向いていないかもしれません。

- 本部選びは慎重に: フランチャイズ本部は数多く存在します。加盟する前に、複数の本部の説明会に参加し、契約内容、サポート体制、ブランドの将来性などを十分に比較検討することが重要です。既存の加盟店のオーナーに直接話を聞いてみるのも有効な方法です。

これらの4つの方法をうまく組み合わせ、粘り強く探し続けることが、理想の物件との出会いに繋がります。

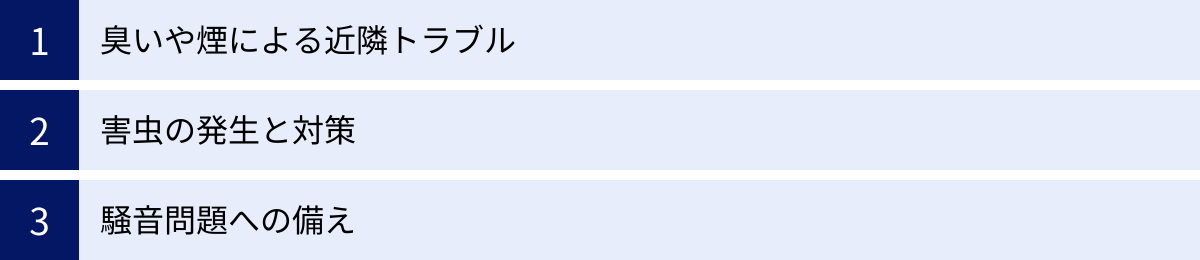

契約前に知っておくべき物件の注意点

理想的な立地と設備を備えた物件が見つかり、気持ちが高ぶって「すぐにでも契約したい」と思うかもしれません。しかし、その前に一呼吸置き、最終チェックとして確認すべき重要な注意点があります。これらは、開業後に発生しがちな深刻なトラブルの種であり、見過ごすと経営そのものを揺るがしかねません。特に「臭い・煙」「害虫」「騒音」という3つの問題は、ラーメン屋にとって避けては通れない課題です。

臭いや煙による近隣トラブル

ラーメン屋の廃業理由としても上位に挙げられるほど、臭いと煙の問題は深刻かつ解決が困難なトラブルの筆頭です。特に豚骨や鶏ガラを長時間煮込む際の独特の臭いは、近隣住民にとって耐え難いものとなる場合があります。

- トラブルの具体的な原因:

- 排気ダクトの排出口の位置: 最も多い原因がこれです。排気ダストの出口が、隣の建物の窓やベランダ、エアコンの室外機などに直接向いている場合、ほぼ確実にクレームに繋がります。「洗濯物に臭いがつく」「窓が開けられない」といった苦情が寄せられ、関係が悪化します。

- 排気設備の性能不足: 排気ファンの能力が低かったり、ダクトが油で汚れていたりすると、排気効率が落ちて厨房内や店舗周辺に臭いが滞留します。

- スープの仕込み時間: 早朝や深夜にスープの仕込みを行う場合、静かな時間帯であるため臭いがより際立ち、睡眠を妨げるとして問題になることがあります。

- 店舗入口からの臭い漏れ: お客様の出入りや、入口を開け放して営業している際に、店内の臭いが直接道路に流れ出すことも原因となります。

- 契約前に確認・対策すべきこと:

- 排気ダクトの現状確認: 内見時に、ダクトがどこに繋がっており、排出口がどこにあるのかを徹底的に確認します。理想は建物の屋上まで立ち上がっている「屋上排気」です。それが不可能なら、隣家との距離や位置関係を慎重に吟味する必要があります。

- 高性能な脱臭・除煙装置の検討: クレームのリスクが高いと判断される場合は、排気ダクトの途中に設置する「脱臭装置」や「除煙装置」の導入を前提に事業計画を組む必要があります。これらの装置は高価(数十万〜百万円以上)ですが、近隣との良好な関係を維持するための必要投資と考えるべきです。

- オーナーや管理会社へのヒアリング: 契約前に、不動産会社を通じて「この物件で過去に臭いや煙に関するトラブルはなかったか」「近隣に特に神経質な住民はいないか」などを確認してもらいましょう。正直に答えてくれるとは限りませんが、重要な質問です。

- 近隣への事前挨拶: 契約後、工事を始める前に、両隣や上下階の住民・テナントへ丁寧に挨拶に伺い、どのような店を始めるのか、ご迷惑をおかけしないよう最大限配慮する旨を伝えることが、後のトラブル防止に繋がります。

害虫の発生と対策

飲食店にとって、ゴキブリやネズミといった害虫の発生は、店の衛生イメージを著しく損ない、お客様の信頼を失墜させる致命的な問題です。ラーメン屋は、油や食材カス、湿気が多く、害虫にとって非常に住みやすい環境が揃っています。

- 害虫発生の主な原因:

- グリストラップの管理不足: グリストラップは油脂や残飯が溜まるため、清掃を怠ると害虫の格好の餌場・繁殖場所になります。

- 厨房内の清掃不備: コンロ周りの油汚れ、床に落ちた食材カス、排水溝のヘドロなどを放置すると、害虫を呼び寄せます。

- 食材の管理方法: 食材を段ボールのまま床に直置きしたり、封の開いた食材をそのまま放置したりすることも原因となります。

- 建物の構造的な問題: 壁の隙間、配管の穴、古い建物の歪みなど、外部から害虫が侵入する経路が存在する場合があります。

- 契約前に確認・対策すべきこと:

- 物件の内見時のチェック: 内見の際には、厨房の隅やシンクの下、棚の裏などをライトで照らし、害虫の糞や死骸、卵といった痕跡がないかを注意深く観察しましょう。もし大量の痕跡が見つかった場合、その建物全体に害虫が巣食っている可能性があり、駆除が非常に困難になるため、契約を再考すべきかもしれません。

- 建物の隙間の確認: 壁と床の接合部や、配管が壁を貫通している部分などに、不自然な隙間がないかを確認します。隙間があれば、パテなどで埋める必要があります。

- プロの害虫駆除業者との契約: 開業前から、定期的な駆除・点検を行ってくれる専門業者と契約しておくことを強くお勧めします。害虫は発生してから駆除するのではなく、「発生させない」という予防の観点が最も重要です。専門業者は、害虫の侵入経路を特定し、効果的な対策を提案してくれます。

- 清掃体制の確立: 日々の営業終了後の清掃マニュアルを策定し、スタッフ全員で徹底することが不可欠です。特にグリストラップの定期的な清掃は、誰がいつ行うのかを明確に定めておく必要があります。

騒音問題への備え

臭い、害虫と並んで、近隣トラブルの原因となりやすいのが「騒音」です。特に、店舗の上階や隣が住居である「住居併設型(雑居ビル)」の物件では、細心の注意が求められます。

- 騒音の主な発生源:

- お客様の声: 特に深夜営業を行う場合、酔ったお客様の大きな話し声や笑い声が問題となることがあります。

- 厨房の作業音: 寸胴をかき混ぜる音、食器を洗う音、大声でのスタッフ間のやり取りなどが、壁や床を伝わって響くことがあります。

- 設備の稼働音: 24時間稼働している大型の換気ファンや冷凍庫のモーター音が、特に夜間、近隣の迷惑となるケースがあります。

- BGMの音漏れ: 店内で流している音楽が、思った以上に外部に漏れていることがあります。

- 契約前に確認・対策すべきこと:

- 建物の構造と隣接状況の確認: 上下左右のテナントが何であるか(オフィスか、住居か、他の店舗か)を必ず確認します。特に上階が住居の場合、最も騒音トラブルが起きやすいため注意が必要です。建物の構造(鉄筋コンクリートか、鉄骨か)によっても音の伝わり方は異なります。

- 営業時間のシミュレーション: 自分の店の営業時間を考え、その時間帯に周辺がどのような環境になるかを想像してみましょう。深夜まで営業する予定なら、夜間に一度物件の周辺を訪れ、静けさを体感しておくことが重要です。

- 防音対策の検討: 内見の段階で、壁の厚さなどを確認し、必要であれば防音工事を検討します。窓を二重サッシにする、壁に吸音材を入れるといった対策が考えられますが、相応のコストがかかります。

- 営業ルールの設定: 深夜帯はBGMの音量を下げる、お客様に静かに過ごしてもらうよう案内する、といった店舗独自のルールを設けることも有効な対策です。

これらのトラブルは、一度発生すると解決が難しく、精神的にも金銭的にも大きな負担となります。契約書にサインする前に、最悪の事態を想定し、そのリスクを許容できるか、対策を講じることができるかを冷静に判断することが、長期的に安定した経営を続けるための重要な鍵となります。

ラーメン屋開業にかかる費用の内訳

ラーメン屋の開業には、一体どれくらいの資金が必要になるのでしょうか。開業資金は、物件の種類(居抜きかスケルトンか)、立地、店舗の規模によって大きく変動しますが、その内訳を正しく理解し、抜け漏れなく資金計画を立てることが、成功への第一歩です。ここでは、開業にかかる主要な費用項目を4つに分けて詳しく解説します。

【参考】ラーメン屋開業費用の目安(15坪程度の店舗を想定)

| 費用項目 | 居抜き物件の場合の目安 | スケルトン物件の場合の目安 |

| :— | :— | :— |

| 物件取得費 | 150万円~400万円 | 150万円~400万円 |

| 内装・外装工事費 | 100万円~500万円 | 500万円~1,000万円 |

| 厨房設備費 | 50万円~300万円 | 300万円~600万円 |

| 備品・消耗品費 | 50万円~150万円 | 100万円~200万円 |

| その他(運転資金等) | 150万円~300万円 | 150万円~300万円 |

| 合計 | 500万円~1,650万円 | 1,200万円~2,500万円 |

※上記はあくまで一般的な目安であり、立地や工事内容によって大きく変動します。

物件取得費

物件取得費とは、店舗の賃貸借契約を結ぶ際に、オーナーや不動産会社に支払う初期費用のことです。これは、物件の種類に関わらず必ず発生する費用であり、開業資金の中でも大きな割合を占めます。一般的に、家賃の6ヶ月〜12ヶ月分が目安とされています。

- 保証金(または敷金):

家賃の滞納や、退去時の原状回復費用などを担保するために、オーナーに預けておくお金です。住居用の物件では家賃の1〜2ヶ月分が相場ですが、飲食店、特に重飲食の場合は、店舗の汚損や損耗リスクが高いと見なされるため、家賃の6〜10ヶ月分と高額に設定されるのが一般的です。この保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還される「預け金」ですが、契約内容によっては一定割合が「償却」として返還されないケースもあるため、契約書をよく確認する必要があります。 - 礼金:

オーナーに対して、謝礼として支払うお金です。保証金とは異なり、返還されることはありません。家賃の1〜2ヶ月分が相場です。 - 仲介手数料:

物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料です。法律で上限が定められており、一般的には家賃の1ヶ月分+消費税となります。 - 前家賃:

契約した月の家賃と、その翌月分の家賃を前払いで支払うのが一般的です。月の途中で契約した場合は、日割り家賃+翌月分の家賃となります。 - 造作譲渡料(居抜き物件の場合):

居抜き物件で、前のテナントから内装や設備を引き継ぐ際に支払う対価です。金額は設備の価値や状態によって様々で、交渉次第で変動することもあります。中には無償(0円)のケースもあります。

例えば、家賃25万円の物件を契約する場合、保証金10ヶ月分とすると、それだけで250万円が必要となり、礼金や仲介手数料などを合わせると物件取得費だけで300万円を超える計算になります。

内装工事費

物件取得費の次に大きなウェイトを占めるのが、店舗の内装や外装を造作するための工事費用です。この費用は、物件が居抜きかスケルトンかによって、数倍から10倍以上の差が開きます。

- スケルトン物件の場合:

何もない状態から店舗を作り上げるため、費用は高額になります。- 設計・デザイン費: 店舗のコンセプトを形にするための設計図やデザインにかかる費用です。工事費の10%〜15%程度が目安です。

- 内装工事: 壁、床、天井の造作、塗装やクロスの貼り付けなど。

- インフラ設備工事: 電気、ガス、水道、空調、換気、排気、防災設備の工事。ラーメン屋の場合、特にガス、給排水、排気の工事は専門的かつ高額になりがちです。

- 外装・看板工事: ファサード(店舗の正面)のデザインや、通行人の目を引く看板の設置など。

スケルトンからの工事費は、坪単価で30万円〜70万円程度が目安とされ、15坪の店舗なら450万円〜1,050万円程度かかる計算になります。

- 居抜き物件の場合:

既存の内装や設備を活かすことができるため、工事費を大幅に抑えられます。- クリーニング費: 厨房や客席の徹底的な清掃費用。

- 部分的な改修: 壁紙の張り替え、床材の変更、カウンターの造作など、自分の店のコンセプトに合わせて部分的に手を入れる工事。

- 看板の交換・設置: 前の店の看板を撤去し、新しい看板を設置する費用。

居抜きの場合、どこまで手を入れるかによって費用は大きく変わりますが、100万円〜500万円程度に収まるケースが多いです。ただし、既存設備の修理や交換が必要になった場合は、追加で費用が発生します。

厨房設備費

ラーメン屋の心臓部である厨房を作るための費用です。これも、居抜きかスケルトンかで大きく異なります。

- スケルトン物件の場合:

すべての厨房機器を新規に購入する必要があります。- 主要な厨房機器:

- 茹で麺機(めんゆで機): 一度に多くの麺を効率よく茹でるための必須機器。

- 業務用コンロ・スープレンジ: 強力な火力でスープを炊き、調理を行うためのもの。

- 業務用冷蔵庫・冷凍庫(コールドテーブル): 食材を保管するためのもの。作業台と一体化したタイプが人気です。

- シンク: 食器洗浄用、食材洗浄用など、保健所の規定に合わせて複数槽必要です。

- 食器洗浄機: 作業効率を大幅に向上させます。

- 製氷機、作業台、吊戸棚 など。

すべてを新品で揃える場合、300万円〜600万円程度が目安となります。

- 主要な厨房機器:

- 居抜き物件の場合:

前のテナントが残した設備をそのまま、あるいは部分的に使用できます。- 造作譲渡に含まれる場合: 造作譲渡料を支払うことで、厨房設備一式を格安で手に入れられます。

- 部分的な買い替え・追加: 既存の設備が古かったり、故障していたり、自分のオペレーションに合わなかったりする場合、一部の機器を買い替える費用が発生します。

うまく設備を流用できれば、50万円〜300万円程度に費用を抑えることが可能です。

費用を抑えるためには、中古の厨房機器を専門に扱う業者や、リース契約を利用するという選択肢も有効です。

備品・消耗品費

店舗運営に必要な、こまごまとした物品を購入する費用です。一つひとつの単価は低くても、合計すると大きな金額になるため、リストアップして漏れなく予算に計上する必要があります。

- 客席用備品:

- テーブル、椅子

- 食器類(丼、レンゲ、皿など)

- グラス、コップ

- 割り箸、調味料入れ、ティッシュボックス

- メニューブック

- 券売機: 導入する場合は30万円〜100万円程度の初期費用がかかります。

- 厨房用備品:

- 調理器具(寸胴、鍋、包丁、まな板、ザル、ボウルなど)

- 計量器具(はかり、タイマー)

- 清掃用具

- その他:

- レジ(POSレジ)、電話機、パソコン

- ユニフォーム、BGM用音響機器

- 初期の食材仕入れ費: 開店当初に必要な麺、スープの材料、トッピングなどの食材費。

- 消耗品: おしぼり、ナプキン、洗剤、ゴミ袋など、1〜2ヶ月分はストックしておきたいものです。

これらの備品・消耗品費として、50万円〜200万円程度を見込んでおくと良いでしょう。さらに、これらの開業資金とは別に、開業後すぐには売上が安定しないことを見越して、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金(家賃、人件費、光熱費、仕入れ費など)を手元に用意しておくことが、精神的な余裕と事業の安定に繋がります。

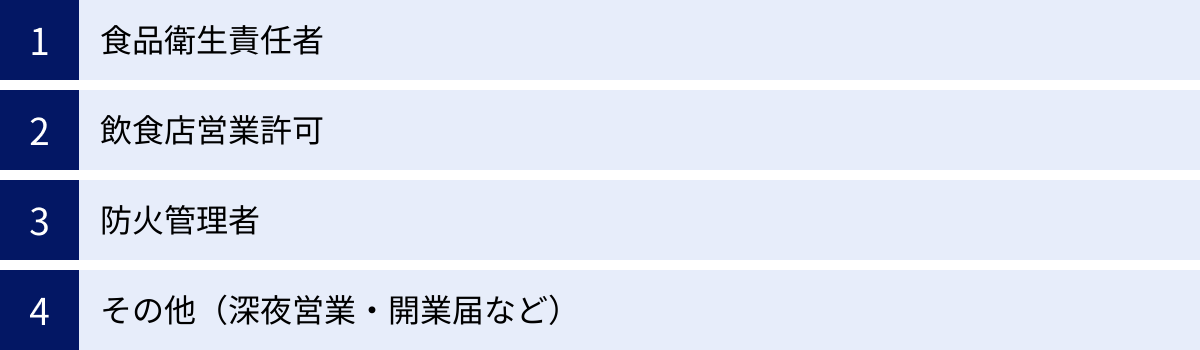

ラーメン屋の開業に必要な資格と届出

ラーメン屋を開業し、お客様に料理を提供するためには、情熱や技術だけでなく、法律で定められたいくつかの資格の取得と、行政への届出が不可欠です。これらの手続きを怠ると、営業停止処分などの厳しい罰則を受ける可能性があるため、計画的に準備を進める必要があります。物件の契約や内装工事と並行して、どのタイミングで何をすべきかを把握しておきましょう。

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」は、飲食店の営業許可を受けるために、店舗ごとに必ず1名以上置かなければならない必置資格です。この資格者が中心となって、施設内の食品衛生管理(食材の適切な管理、従業員の健康管理、施設の清掃・消毒など)を行います。

- 資格の役割:

- 食品衛生法を遵守し、食中毒などの衛生上の危害が発生するのを防ぐ。

- 店舗の衛生管理計画を作成し、実行・記録する。

- 保健所からの指示や指導に従い、衛生管理レベルの向上に努める。

- 従業員に対して衛生教育を行う。

- 取得方法:

各都道府県の食品衛生協会などが実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了することで資格を取得できます。講習は通常1日(約6時間)で、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学などの科目について学び、最後に簡単なテストが行われます。

ただし、以下の資格を持っている場合は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。- 調理師

- 栄養士、管理栄養士

- 製菓衛生師

- 船舶料理士 など

- ポイント:

- オーナー自身が資格を取得するのが一般的ですが、従業員が取得しても問題ありません。ただし、その従業員が退職した場合は、速やかに別の有資格者を置く必要があります。

- 講習会は定員があるため、早めにスケジュールを確認し、予約しておくことをお勧めします。開業準備の初期段階で取得しておくと安心です。

飲食店営業許可

「飲食店営業許可」は、ラーメン屋を営業するために最も重要で、絶対に欠かせない許可です。この許可なく食品を提供して金銭を受け取ることは、違法行為となります。管轄の保健所に申請し、店舗が衛生基準を満たしているかどうかの検査を受ける必要があります。

- 申請から許可までの流れ:

- 事前相談: 店舗の工事を始める前に、必ず店舗の設計図面を持参して、管轄の保健所に相談に行きます。ここで、計画しているレイアウトや設備が、保健所の定める施設基準を満たしているかを確認してもらいます。この段階で問題点を指摘してもらえれば、手戻りのない効率的な工事が可能です。

- 申請書類の提出: 店舗の完成予定日の10日〜2週間前を目安に、必要書類を提出します。申請書、営業設備の大要・配置図、食品衛生責任者の資格を証明するものなどが必要です。

- 施設検査: 保健所の担当者が実際に店舗を訪れ、申請内容と相違ないか、施設基準をクリアしているかを検査します。シンクの数やサイズ、手洗い設備の設置場所、換気扇、食器棚の戸の有無などが細かくチェックされます。

- 許可証の交付: 検査に合格すると、後日「営業許可証」が交付されます。この許可証を受け取って、初めて営業を開始できます。許可証は店内の見やすい場所に掲示する義務があります。

- 施設基準の主なポイント:

- 厨房と客席が明確に区画されていること。

- 厨房の床は、耐水性で清掃しやすい構造であること。

- シンクは、用途(食器洗浄用、食材用など)に応じて2槽以上あること。

- 従業員専用の手洗い設備があり、石鹸や消毒液が備えられていること。

- 十分な換気ができる設備があること。

- 食器等を衛生的に保管できる、戸付きの収納設備があること。

これらの基準は自治体によって細部が異なる場合があるため、必ず管轄の保健所に直接確認することが重要です。

防火管理者

「防火管理者」は、火災による被害を防ぐため、消防計画の作成や消防訓練の実施など、店舗の防火管理を担う責任者です。すべての飲食店で必要というわけではなく、店舗の収容人数(従業員+客席数)が30人以上の場合に選任が義務付けられています。

- 資格の種類:

店舗の延べ面積によって、必要な資格の種類が異なります。- 甲種防火管理者: 延べ面積が300平方メートル以上の店舗で必要。

- 乙種防火管理者: 延べ面積が300平方メートル未満の店舗で必要。

ラーメン屋の場合、ほとんどが乙種に該当すると考えられます。

- 取得方法:

地域の消防署などが実施する「防火管理者取得講習」を受講することで資格を取得できます。講習日数は、甲種が2日間、乙種が1日です。 - 届出:

防火管理者を選任したら、「防火管理者選任(解任)届出書」を管轄の消防署に提出する必要があります。

その他(深夜営業・開業届など)

上記の主要な資格・届出のほかにも、営業形態や事業形態に応じて、いくつかの手続きが必要になります。

- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書:

深夜0時から日の出までの時間帯に、主食(ラーメン)と併せてお酒を提供する場合に、管轄の警察署(生活安全課)への届出が必要です。これは「許可」ではなく「届出」ですが、店舗の構造が風営法の定める要件を満たしている必要があります。 - 火を使用する設備等の設置届:

厨房でガスコンロやオーブンなど、火を使用する設備を設置した場合に、管轄の消防署へ届け出る必要があります。 - 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届):

個人事業主としてラーメン屋を開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に、納税地を管轄する税務署に提出します。これと併せて「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、税制上の優遇措置(青色申告特別控除など)を受けることができます。 - 労働保険・社会保険の手続き:

従業員を一人でも雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きが必要です。また、法人の場合や、個人事業主でも常時5人以上の従業員を使用する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。

これらの資格取得や届出は、それぞれ管轄する役所が異なり、手続きにも時間がかかります。開業日から逆算し、どの手続きをいつまでに終える必要があるのか、チェックリストを作成して計画的に進めることが、スムーズな開業の鍵となります。不明な点があれば、各管轄の役所の窓口に早めに相談しましょう。