自宅やオフィスの荷物が増え、収納スペースに困っていませんか。季節ものの衣類や家電、趣味の道具、仕事の書類など、普段は使わないけれど捨てられないものは意外と多いものです。そんな悩みを解決する手段として注目されているのが「レンタル倉庫」です。

この記事では、レンタル倉庫の基礎知識から、種類別の特徴、料金相場、失敗しない選び方、そして料金を安く抑えるコツまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめレンタル倉庫サービス15選を徹底比較し、あなたに最適なサービスを見つけるお手伝いをします。

「レンタル倉庫ってトランクルームと何が違うの?」「料金はどれくらいかかる?」「何を基準に選べばいいの?」といった疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。この記事を読めば、レンタル倉庫に関する不安や疑問が解消され、賢くお得に収納スペースを確保するための具体的なステップが明確になるでしょう。

目次

レンタル倉庫とは?トランクルームとの違い

レンタル倉庫という言葉を耳にする機会は増えましたが、具体的にどのようなサービスなのか、また「トランクルーム」とは何が違うのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。最適なサービスを選ぶためには、まずこれらの定義と法的な違いを把握しておくことが重要です。

レンタル倉庫の定義

レンタル倉庫とは、一般的にビルの一部や屋外に設置されたコンテナなどの「収納スペース」を、月単位などの期間で貸し出すサービスを指します。利用者は、契約したスペースを自分の物置のように自由に使えます。

主な利用目的は多岐にわたります。

- 個人利用:

- 衣替えで不要になった衣類や布団の保管

- スキー用品やサーフボード、キャンプ道具などの季節・趣味用品の収納

- 引っ越しやリフォーム時の一時的な家財保管

- コレクションや書籍、アルバムなど、思い出の品の保管

- バイクやタイヤなど、自宅に置けない大型のものの保管

- 法人利用:

- 年々増える契約書や帳簿などの書類保管

- 販促物やイベント用品、機材の保管

- ECサイトの商品在庫の保管場所

- 工具や資材の置き場

このように、レンタル倉庫は個人から法人まで、さまざまな収納ニーズに応える便利なサービスとして広く利用されています。多くの場合、24時間365日いつでも荷物の出し入れが可能で、利用者のライフスタイルに合わせた柔軟な活用ができます。

トランクルームやコンテナとの違い

「レンタル倉庫」「トランクルーム」「コンテナ」といった言葉は、日常会話では同じような意味で使われがちですが、サービスの提供形態、特に法律上の契約形態において明確な違いがあります。この違いは、万が一の際の補償内容にも大きく関わってくるため、契約前に必ず理解しておくべき重要なポイントです。

契約形態の違い(賃貸借契約と寄託契約)

最大の違いは、サービス提供会社と利用者との間で結ばれる契約の種類です。主に「賃貸借契約」と「寄託契約」の2つに大別されます。

- 賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく):

- 概要: 「収納スペースを場所として貸す」契約です。アパートやマンションを借りるのと同じ考え方で、利用者はスペースの賃料を支払います。

- 対象サービス: 一般的に「レンタル倉庫」や「レンタル収納スペース」「屋外コンテナ」と呼ばれるサービスの多くがこの形態です。

- 荷物の管理責任: スペースを借りているだけなので、保管した荷物の管理責任は原則として利用者にあります。 運営会社は荷物の中身を把握せず、盗難や劣化・破損などに対する直接的な責任を負いません。

- 荷物の出し入れ: 契約したスペースの鍵を利用者が管理するため、基本的には24時間いつでも自由に荷物を出し入れできます。

- 運営会社: 不動産賃貸業に分類されることが多く、特別な許認可は不要です。

- 寄託契約(きたくけいやく):

- 概要: 「荷物を預かって保管する」契約です。倉庫業者が利用者の荷物を「財産」として預かり、その保管責任を負います。

- 対象サービス: 主に倉庫業法に基づいて運営されている「トランクルーム」がこの形態に該当します。

- 荷物の管理責任: 荷物を預かっている運営会社側に管理責任があります。 そのため、倉庫業者は国土交通省が定める基準を満たした施設で荷物を保管し、万が一の損害に備えて火災保険等への加入が義務付けられています。

- 荷物の出し入れ: 荷物の管理を業者に委ねるため、出し入れには事前の連絡が必要だったり、業者の営業時間内に限定されたりすることが一般的です。自由な出し入れは難しい場合が多いです。

- 運営会社: 国土交通省の登録を受けた倉庫業者のみが運営できます。

この2つの契約形態の違いをまとめたのが、以下の表です。

| 比較項目 | レンタル倉庫(賃貸借契約が主) | トランクルーム(寄託契約が主) |

|---|---|---|

| 契約の性質 | スペースを「貸す」 | 荷物を「預かる」 |

| 法律上の分類 | 不動産賃貸借契約 | 寄託契約(商法・倉庫業法) |

| 荷物の管理責任 | 利用者 | 運営会社 |

| 荷物の出し入れの自由度 | 高い(24時間可能な場合が多い) | 低い(要予約、営業時間内など制限あり) |

| 運営会社の義務 | 特になし(善管注意義務) | 荷物の適切な保管、保険への加入義務 |

| 一般的な呼称 | レンタル倉庫、コンテナ、収納スペース | トランクルーム |

【重要ポイント】

現在では、「トランクルーム」という名称でサービスを提供していても、実際の契約形態は「賃貸借契約」であるケースが非常に多くなっています。そのため、サービス名だけで判断するのではなく、契約前に必ず「どちらの契約形態か」「荷物に対する補償は誰が責任を負うのか」を確認することが極めて重要です。この記事では、一般的に広く使われている「賃貸借契約」ベースのサービスを主に「レンタル倉庫」として解説していきます。

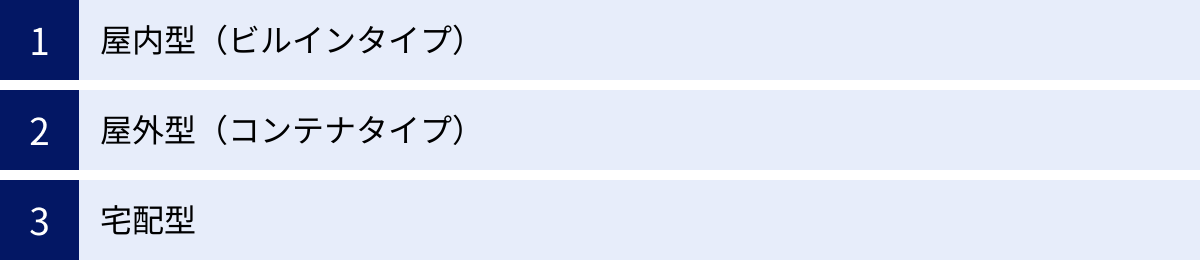

レンタル倉庫の主な3つの種類と特徴

レンタル倉庫は、その設置場所や形態によって大きく3つの種類に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、預けたい荷物や利用スタイルによって最適なタイプは異なります。ここでは、「屋内型」「屋外型」「宅配型」それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

屋内型(ビルインタイプ)

屋内型は、ビルやマンションのフロアを改装し、内部を様々なサイズの収納スペースに区切って貸し出すタイプのレンタル倉庫です。セキュリティや空調設備が充実していることが多く、「ビルインタイプ」とも呼ばれます。

メリット・デメリット

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ① 高いセキュリティ: 建物入口と収納スペースのドアで二重ロックが基本。防犯カメラや警備会社との連携、中にはスタッフが常駐している施設もあり、盗難リスクが低いのが最大の特長です。 ② 空調設備の充実: 24時間体制で温度・湿度が管理されている施設が多く、カビや結露、変質・変色からデリケートな荷物を守ります。 ③ 清潔な環境: 室内なので天候の影響を受けず、清潔な環境で荷物の出し入れができます。害虫対策が施されていることも多いです。 ④ サイズ展開が豊富: ロッカーのような小さなサイズから、一部屋まるごとのような大きなサイズまで、多様な選択肢があります。 |

| デメリット | ① 料金が比較的高め: セキュリティや空調などの設備が充実している分、屋外型に比べて月額料金は高くなる傾向があります。 ② 搬入・搬出の手間: 建物内に荷物を運び込む必要があるため、駐車場から収納スペースまで距離がある場合があります。大型の荷物や重い荷物を運ぶ際は、台車の有無やエレベーターの広さなどを確認する必要があります。 ③ 車の乗り入れが難しい場合も: 都心部のビルでは、専用駐車場がなかったり、あっても台数が限られていたりすることがあります。 |

おすすめな人

- カビや湿気に弱いデリケートな荷物を預けたい人

- 具体例:衣類、布団、着物、革製品、書籍、書類、写真、楽器、美術品、ひな人形など

- 高価なものや大切な思い出の品を預けたい人

- 具体例:高級ブランド品、コレクション品、パソコンなどの精密機器、アルバムなど

- セキュリティを最重要視する人

- 清潔な環境で作業したい人

屋内型は、保管環境の質と安全性を重視する方に最適な選択肢と言えるでしょう。特に、温度や湿度の変化によって劣化しやすいものを長期間保管する場合には、空調完備の屋内型が強く推奨されます。

屋外型(コンテナタイプ)

屋外型は、屋外の敷地に輸送用のコンテナなどを設置し、それを収納スペースとして貸し出すタイプです。郊外の広い土地に設置されていることが多く、車でのアクセスを前提とした作りが特徴です。

メリット・デメリット

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ① 料金が安い: 設備がシンプルな分、屋内型に比べて月額料金が大幅に安く設定されています。コストを最優先に考える場合に魅力的です。 ② 車で横付けできる利便性: 多くの場合、収納スペースの目の前まで車を乗り入れることができます。 重い荷物や大きな荷物の出し入れが非常にスムーズです。 ③ 大型の荷物に対応: コンテナ自体が大きいため、バイクや自転車、大型の家具・家電、タイヤ、業務用の機材なども収納しやすいです。 ④ 24時間利用しやすい: 屋外にあるため、時間を気にせずいつでも自由にアクセスできる施設がほとんどです。 |

| デメリット | ① 空調設備がない場合が多い: 屋外のコンテナなので、外気の影響を直接受けます。夏は高温多湿、冬は低温になりやすく、温度・湿度に弱い荷物の保管には向きません。 ② セキュリティ面での懸念: 敷地の入口にゲートがあったり、防犯カメラが設置されていたりしますが、屋内型に比べるとセキュリティレベルは一段階下がると考えられます。南京錠などで利用者が自ら施錠するのが一般的です。 ③ 天候の影響を受ける: 雨や雪の日には、荷物の出し入れの際に濡れてしまうリスクがあります。 ④ 砂ぼこりや虫の侵入: 屋外のため、砂ぼこりが入りやすかったり、虫が侵入したりする可能性が屋内型より高まります。 |

おすすめな人

- 保管コストをできるだけ抑えたい人

- 大型・重量のある荷物を預けたい人

- 具体例:バイク、タイヤ、スノーボード、サーフボード、キャンプ用品、DIY工具、建設資材、大型家具・家電など

- 車で頻繁に荷物を出し入れしたい人

- 温度や湿度の影響を受けにくい荷物を預ける人

屋外型は、コストパフォーマンスと利便性を重視する方に最適です。特に、アウトドア用品や車両関連のアイテムなど、大きくて頑丈なものを保管するのに非常に適しています。ただし、預ける荷物が屋外環境に耐えられるかどうかを慎重に判断する必要があります。

宅配型

宅配型は、店舗に足を運ぶ必要がなく、荷物の集荷から保管、取り出しまでをすべて宅配便で完結させるサービスです。専用の段ボール箱に詰めて送るのが一般的ですが、中には大型の荷物に対応しているサービスもあります。

メリット・デメリット

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ① 自宅ですべて完結する手軽さ: 荷物を運ぶ手間が一切かかりません。 申し込みから集荷依頼、取り出し依頼まで、すべてスマートフォンやパソコンの操作で完結します。 ② 比較的リーズナブルな料金: 段ボール1箱あたり月額数百円からと、非常に安い料金で利用開始できます。保管料は預けた箱数に応じて決まります。 ③ 全国どこからでも利用可能: 近くにレンタル倉庫の店舗がない地域に住んでいる人でも、宅配便の対応エリアであれば利用できます。 ④ 保管環境が良い: 荷物は事業者の専門倉庫で保管されるため、空調やセキュリティが管理された良好な環境であることが多いです。 |

| デメリット | ① 荷物をすぐに取り出せない: 荷物を取り出したい場合、Webサイトなどから依頼手続きをする必要があります。手元に届くまでには通常1~数日かかります。急に必要になったものを取り出すのには向きません。 ② 取り出し時に送料がかかる: 預ける際の送料は無料の場合が多いですが、取り出す際には1箱あたり1,000円前後の送料がかかるのが一般的です。 ③ 預けられる荷物のサイズ・重量に制限がある: サービスの基本は段ボール箱単位なので、家具や家電などの大きなものは預けられないことが多いです(一部サービスを除く)。 ④ 頻繁な出し入れには不向き: 取り出すたびに送料と時間がかかるため、頻繁に出し入れする用途にはコスト的にも時間的にも適していません。 |

おすすめな人

- 利用頻度の低いものを預けたい人

- 具体例:シーズンオフの衣類、昔のアルバムや書籍、子供の作品、思い出の品など

- 近くにレンタル倉庫の店舗がない人

- 車を持っておらず、荷物の運搬が困難な人

- 少量からでも気軽に預けたい人

宅配型は、「今すぐには使わないけれど、捨てられないもの」を手間なく、安価に保管したいというニーズに最適なサービスです。まさに「外部の押し入れ」として、手軽に利用できるのが最大の魅力です。

【広さ・地域別】レンタル倉庫の料金相場

レンタル倉庫の料金は、主に「広さ(サイズ)」と「立地(地域)」という2つの要素で大きく変動します。ここでは、具体的な料金相場を広さと主要都市別に解説します。予算を立てる際の参考にしてください。

※ここで示す料金は、主に屋内型・屋外型を対象とした月額料金の目安であり、実際の料金は運営会社、設備(空調の有無など)、階数、キャンペーンの有無によって異なります。

広さ・サイズ別の月額料金相場

レンタル倉庫の広さは「畳(じょう)」で表記されることが一般的です。1畳は約1.62平方メートルで、これは一般的な押し入れの上段、またはクローゼット一つ分くらいのスペースに相当します。

| 広さ(サイズ) | 月額料金相場(全国平均) | 収納できる荷物の目安 |

|---|---|---|

| 1畳未満 | 3,000円~10,000円 | 段ボール箱10~20個、衣装ケース、スキー・スノーボード、ゴルフバッグ、扇風機などの小型家電。ロッカータイプが主流。 |

| 1畳~3畳 | 8,000円~30,000円 | 1畳の荷物に加え、タンス、本棚、自転車、タイヤ4本、冷蔵庫(小型)、洗濯機など。一人暮らしの家財一式程度。最も需要の多いサイズ。 |

| 3畳~5畳 | 25,000円~60,000円 | 原付バイク、大型家具(ソファ、ベッド)、大型家電、家族単位での引っ越し荷物の一時保管。オフィスの書類保管など。 |

| 5畳以上 | 50,000円~ | 自動車、小型ボート、業務用の大型機材や大量の在庫品。法人利用が中心となる広いスペース。 |

1畳未満

ロッカータイプや0.5畳程度のコンパクトなスペースです。段ボール数箱分の書類や書籍、シーズンオフの衣類などを保管するのに適しています。都心部では5,000円前後から、郊外では3,000円前後から見つけることができます。「少しだけ荷物を預けたい」というニーズに手軽に応えてくれるサイズです。

1畳~3畳

最も人気があり、物件数も豊富な価格帯です。特に1.5畳~2畳は汎用性が高く、個人の利用者の多くがこのサイズを選びます。一人暮らしの家財道具一式や、家族の季節用品(ストーブ、扇風機、タイヤなど)をまとめて保管するのに十分な広さです。料金は立地による差が大きく、都心部の屋内型では2万円を超えることも珍しくありませんが、郊外の屋外型なら1万円以下で見つかることもあります。

3畳~5畳

家族での引っ越しやリフォーム時の一時保管、あるいは法人の在庫保管や書類保管といった、まとまった量の荷物を収納するためのサイズです。2トントラックで運べる程度の荷物量が一つの目安となります。このサイズになると、屋外型のコンテナタイプが主流となり、料金も比較的リーズナブルになります。

5畳以上

8畳や10畳といった非常に広いスペースで、主に法人利用や、自動車・小型ボートの保管などに使われます。個人で利用するケースは稀ですが、大規模なリフォームや建て替えの際に家財をまるごと預けるといった用途で活用されることもあります。

主要都市・エリア別の月額料金相場

レンタル倉庫の料金は、地価に比例する傾向が強く、都市部ほど高くなり、郊外に行くほど安くなります。ここでは、同じ広さ(例:1.5畳)の屋内型レンタル倉庫を借りた場合の、主要都市における料金相場を比較してみましょう。

| 主要都市 | 月額料金相場(1.5畳・屋内型) | エリアの特徴 |

|---|---|---|

| 東京23区 | 15,000円~30,000円 | 全国で最も相場が高い。特に山手線内や駅近の物件は高額になる。一方で競争も激しく、キャンペーンが豊富なエリアでもある。 |

| 大阪市 | 12,000円~25,000円 | 東京に次いで高い相場。梅田や難波などの中心部は高く、少し離れると料金が下がる傾向は東京と同じ。 |

| 名古屋市 | 10,000円~20,000円 | 東京・大阪よりは比較的リーズナブル。中心部と郊外の価格差がはっきりしている。 |

| 福岡市 | 9,000円~18,000円 | 政令指定都市の中では比較的安い傾向にある。天神や博多エリアは高めだが、選択肢は豊富。 |

東京23区

日本で最もレンタル倉庫の料金相場が高いエリアです。特に千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区などの都心部では、1畳程度のスペースでも2万円を超えることが珍しくありません。一方で、利用者の需要も多いため物件数が非常に多く、サービス各社が激しい競争を繰り広げています。そのため、初期費用無料や数ヶ月間の利用料半額といった強力なキャンペーンが頻繁に実施されており、うまく活用すればお得に借りられる可能性もあります。

大阪市

東京に次ぐ大都市であり、料金相場も高水準です。特にキタ(梅田)やミナミ(難波)といった中心商業エリアや、タワーマンションが立ち並ぶ湾岸エリアでは料金が高くなる傾向があります。大阪市も物件数が多く、競争が活発なため、キャンペーンを狙うのが賢い選択です。

名古屋市

東京や大阪と比較すると、料金相場は一段階落ち着きます。栄や名駅周辺は高めですが、少し離れるだけで手頃な物件が見つかりやすくなります。自動車文化が根付いているため、駐車場が完備された郊外型の物件も充実しています。

福岡市

主要都市の中では、比較的リーズナブルな料金でレンタル倉庫を借りることができます。天神や博多といった中心部は高めですが、それでも東京や大阪ほどの価格にはなりにくいです。近年、人口増加が著しいエリアでもあるため、レンタル倉庫の需要も高まりつつあります。

料金相場を把握する上で最も重要なのは、複数の会社の公式サイトで、希望するエリアとサイズの料金を実際に見積もってみることです。多くのサイトでは、地図上から店舗を探し、サイズごとの空き状況と料金をリアルタイムで確認できます。

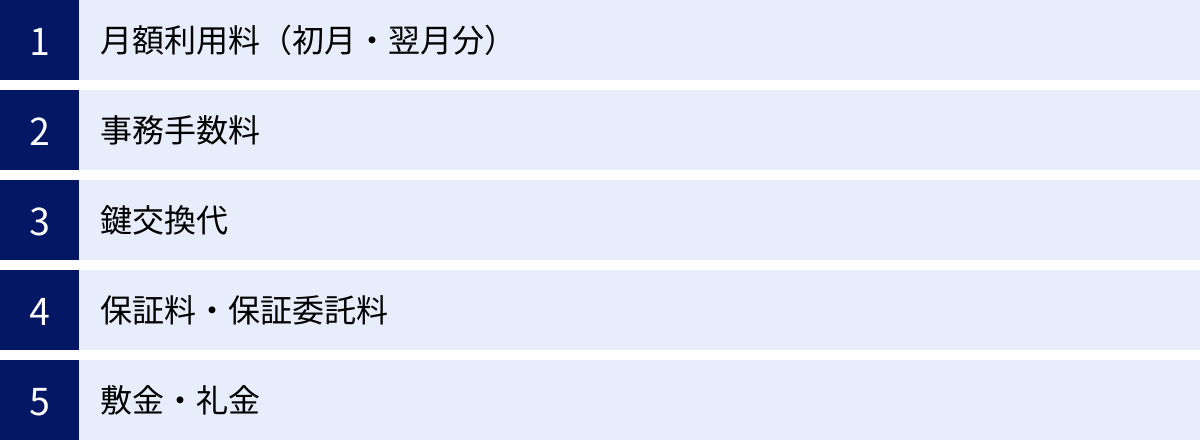

月額料金以外に必要!レンタル倉庫の初期費用内訳

レンタル倉庫を契約する際、月額利用料だけを見て判断すると、「思ったより最初の支払いが高かった」ということになりかねません。賃貸物件を借りるときと同様に、契約時にはいくつかの初期費用が発生します。ここでは、その主な内訳を解説します。一般的に、初期費用の総額は月額利用料の2~4ヶ月分が目安となります。

月額利用料(初月・翌月分)

契約時に、利用を開始する月の利用料(日割りの場合が多い)と、その翌月分の利用料を前払いで支払うのが一般的です。例えば、4月10日に契約した場合、4月分の残り日数分の利用料と、5月分の利用料を最初に支払います。

- 目安: 月額利用料の1~2ヶ月分

事務手数料

契約手続きにかかる手数料です。多くの運営会社で設定されており、返金されない費用です。

- 目安: 月額利用料の0.5~1ヶ月分、または5,000円~10,000円程度の固定額

鍵交換代

セキュリティを確保するため、前の利用者が使っていた鍵から新しい鍵に交換するための費用です。特に屋内型で、シリンダーキーを使用している場合に発生することが多いです。カードキーや暗証番号式の施設では不要な場合もあります。

- 目安: 3,000円~5,000円程度

保証料・保証委託料

連帯保証人がいない場合に、保証会社の利用が必須となるケースが増えています。その際に支払うのが保証料(保証委託料)です。万が一利用者が料金を滞納した場合に、保証会社が立て替えて支払うための費用です。

- 目安: 月額利用料の0.5~1ヶ月分、または年間数千円~1万円程度の固定額

敷金・礼金

賃貸物件と同様に、敷金(保証金)や礼金が必要な場合があります。敷金は解約時に修繕費などを差し引いて返還される可能性がありますが、礼金は返還されません。ただし、最近では利用のハードルを下げるため、敷金・礼金が不要なレンタル倉庫が主流になっています。

- 目安: それぞれ月額利用料の0~1ヶ月分

【初期費用を抑えるには?】

これらの初期費用は、運営会社が実施するキャンペーンによって大幅に安くなることがあります。「初期費用無料」「事務手数料0円」「使用料〇ヶ月分無料」といったキャンペーンを狙うことで、最初の負担を大きく減らすことが可能です。契約を急いでいない場合は、こうしたキャンペーンのタイミングを見計らうのも賢い方法です。

失敗しないレンタル倉庫の選び方7つのポイント

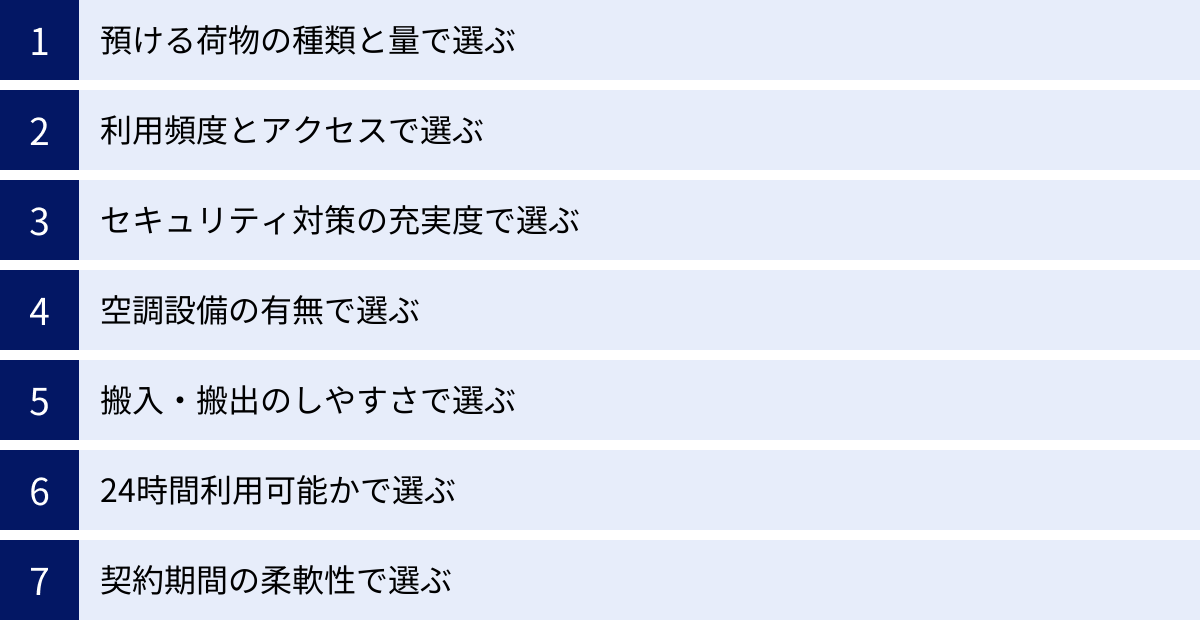

数多くのレンタル倉庫の中から、自分にぴったりの一つを見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。料金の安さだけで選んでしまうと、後々「使いにくい」「荷物が傷んでしまった」といった後悔につながりかねません。ここでは、失敗しないための7つの選び方を具体的に解説します。

① 預ける荷物の種類と量で選ぶ

まず最初に明確にすべきは、「何を」「どれくらいの量」預けるかです。これが決まらなければ、適切な倉庫のタイプもサイズも選べません。

- 荷物の種類:

- デリケートなものか?: 衣類、書籍、革製品、楽器、美術品など、温度・湿度の変化に弱いものを預けるなら、空調設備が整った屋内型が必須です。

- 頑丈なものか?: アウトドア用品、タイヤ、工具、ガーデニング用品など、多少の温度変化やほこりを気にしないものであれば、料金の安い屋外型が適しています。

- 荷物の量:

- 預けたい荷物を一箇所に集め、メジャーで縦・横・高さを測り、必要なスペースの体積を計算してみましょう。

- 段ボールに詰める場合は、何箱になるかを確認します。

- 公式サイトに掲載されている「収納シミュレーション」や「サイズ別の収納例」も非常に参考になります。少し余裕を持たせたサイズを選ぶのが、後で荷物が増えた場合にも対応できるコツです。

② 利用頻度とアクセスで選ぶ

次に、「どれくらいの頻度で荷物を出し入れするか」を考えましょう。利用頻度によって、重視すべき立地条件が変わってきます。

- 頻繁に出し入れする場合(週に1回以上など):

- 自宅や職場から車で15分圏内など、アクセスしやすい場所にあることが重要です。多少料金が高くても、利便性を優先する方が結果的に満足度は高くなります。

- 車でアクセスする場合は、前面道路の広さ、駐車場の有無や広さも確認しましょう。

- たまにしか利用しない場合(年に数回など):

- シーズンオフの用品の保管など、長期間預けっぱなしにする場合は、必ずしも近所にある必要はありません。少し離れた郊外の安い物件を選ぶことで、コストを大幅に削減できます。

③ セキュリティ対策の充実度で選ぶ

預けた荷物を安心して保管するためには、セキュリティ対策のチェックが欠かせません。特に高価なものや大切なものを預ける場合は、以下の点を確認しましょう。

- 監視カメラの設置: 敷地内や通路に監視カメラが設置されているか。24時間録画されているか。

- 入退館管理システム: 契約者のみが入れるように、セコムやアルソックなどの警備会社と連携したカードキーや暗証番号による入退館管理が行われているか。

- 施錠方法: 収納スペースの鍵は、ピッキングに強いディンプルキーか、あるいは利用者自身が南京錠を用意するタイプか。

- スタッフの常駐: 日中にスタッフが常駐している施設は、トラブル時の対応も迅速で安心感が高いです。

- 照明: 夜間に利用する可能性がある場合、敷地内や通路が十分に明るいかどうかも重要です。

④ 空調設備の有無で選ぶ

前述の通り、預ける荷物によっては空調設備が必須となります。

- 「空調完備」の定義を確認: 単に「換気扇がある」レベルなのか、「24時間365日、温度・湿度が一定に保たれている」レベルなのかを確認することが重要です。公式サイトなどで「24時間空調」「温度・湿度管理」といった表記があるかチェックしましょう。

- カビ、結露、サビ、変色、変形などを防ぎたいデリケートな荷物(衣類、布団、木製家具、紙類、精密機器など)を預ける際は、空調完備の屋内型一択と考えましょう。

⑤ 搬入・搬出のしやすさで選ぶ

実際に荷物を運ぶ際の使い勝手は、ストレスなく利用を続けるための重要な要素です。

- 駐車場の有無: 専用駐車場があるか。無料で利用できるか。スペースは十分に広いか。

- コンテナへの横付け: 屋外型の場合、コンテナの目の前まで車を乗り入れられるか。

- 台車の貸し出し: 重い荷物を運ぶための台車が無料で借りられるか。

- エレベーターの有無: 2階以上のスペースを借りる場合、エレベーターは必須です。荷物を載せられる十分な大きさがあるかも確認しましょう。

- 通路の広さ: 大きな家具を運ぶ場合、通路や角を問題なく通れるか、内見時に確認するのが理想です。

⑥ 24時間利用可能かで選ぶ

多くのレンタル倉庫は24時間利用可能ですが、一部には利用時間が制限されている施設もあります。

- 自分のライフスタイルに合っているか: 「仕事が不規則で深夜や早朝に利用したい」「思い立った時にすぐ行きたい」という方は、「24時間365日出し入れ自由」の施設を選びましょう。

- 宅配型は、そもそも自由な出し入れができないため、この点は考慮不要です。

⑦ 契約期間の柔軟性で選ぶ

利用したい期間に合わせて、契約条件を確認することも大切です。

- 最低利用期間: 多くのサービスでは「1ヶ月以上」など最低利用期間が定められています。数週間だけの利用を考えている場合は、短期利用プランがあるか、日割り計算に対応しているかを確認しましょう。

- 解約予告期間: 解約したい場合、何ヶ月前までに申し出る必要があるか(通常は1ヶ月前)。この期間を過ぎると、翌月分の料金が発生してしまいます。

- 更新料: 契約を更新する際に更新料が発生するかどうかも、長期利用を考えている場合は確認しておきましょう。

これらの7つのポイントを総合的に検討し、優先順位をつけることで、あなたのニーズに最適なレンタル倉庫を効率的に見つけることができます。

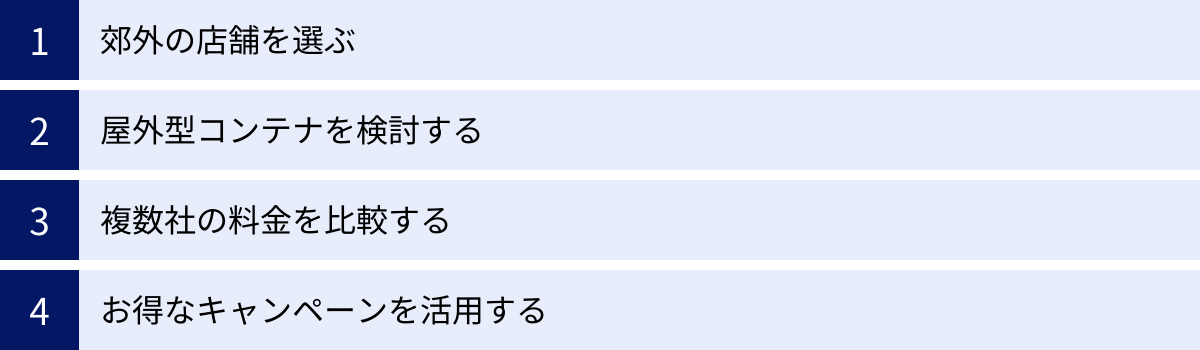

レンタル倉庫の料金を安く抑える4つのコツ

レンタル倉庫は便利なサービスですが、毎月の固定費となるため、できるだけコストは抑えたいものです。ここでは、月々の支払いを安くするための具体的な4つのコツをご紹介します。

① 郊外の店舗を選ぶ

レンタル倉庫の料金に最も大きく影響するのは「地価」です。 一般的に、駅の近くや都心部の一等地にある店舗は料金が高く、駅から離れた場所や郊外にある店舗は安くなる傾向があります。

もし、荷物の出し入れを頻繁に行わないのであれば、自宅から多少距離があっても、車や公共交通機関でアクセス可能な郊外の店舗を検討してみましょう。例えば、東京都心に住んでいる人が、埼玉県や千葉県の郊外にある店舗を選ぶだけで、同じサイズのスペースでも月額料金が数千円から1万円以上安くなることも珍しくありません。利便性とのバランスを考え、許容できる範囲で都心から離れてみるのが、コスト削減の最も効果的な方法の一つです。

② 屋外型コンテナを検討する

預ける荷物が、温度や湿度の影響を受けにくいものであれば、屋内型ではなく屋外型のコンテナタイプを選ぶことで、料金を大幅に節約できます。

屋外型は、空調設備や高度なセキュリティシステムがない分、設備投資が抑えられているため、月額料金が屋内型の半額近くになるケースもあります。

- 預ける荷物の例:

- タイヤ、バイク用品

- キャンプ、スキー、サーフィンなどのアウトドア・レジャー用品

- DIYの工具や資材

- プラスチック製の収納ケースに入れた雑貨類

ただし、衣類や布団、書籍、精密機器など、カビや劣化が心配なものを預けるのは避けましょう。預ける荷物の性質を見極めた上で屋外型を選択肢に入れれば、大きなコストメリットが期待できます。

③ 複数社の料金を比較する

同じエリア、同じようなサイズのレンタル倉庫でも、運営会社によって料金設定は異なります。また、設備やサービス内容も微妙に違うため、最低でも2~3社は比較検討することが重要です。

各社の公式サイトにアクセスし、希望するエリアで物件を検索して、以下の項目をリストアップして比較してみましょう。

- 月額利用料

- 初期費用(事務手数料、保証料など)

- キャンペーン内容(初期費用無料、数ヶ月半額など)

- 設備(空調、セキュリティ、駐車場など)

- 最低利用期間や解約条件

最近では、複数のレンタル倉庫会社の情報をまとめて検索・比較できるポータルサイトもあります。こうしたサイトを活用すると、効率的に相場を把握し、最も条件の良い会社を見つけやすくなります。

④ お得なキャンペーンを活用する

多くのレンタル倉庫会社は、新規顧客を獲得するために魅力的なキャンペーンを頻繁に実施しています。これを活用しない手はありません。

- 主なキャンペーンの種類:

- 利用料割引: 「最大〇ヶ月間、月額利用料半額」「最初の3ヶ月間は30%オフ」など。長期的に見ると非常に大きな割引になります。

- 初期費用無料: 事務手数料や保証料、初月利用料などが無料になるキャンペーン。最初の負担を大きく軽減できます。

- ギフト券プレゼント: 契約すると数千円分のギフト券がもらえるなど。

これらのキャンペーンは、引っ越しシーズンの春(2月~4月)や秋(9月~10月)に特に多くなる傾向があります。もし契約を急いでいないのであれば、希望エリアの複数社のウェブサイトを定期的にチェックし、お得なキャンペーンが始まったタイミングで契約するのが最も賢い方法です。キャンペーンを適用した場合の総コストを計算し、通常料金の場合と比較して、どちらが本当にお得かを判断しましょう。

【2024年最新】おすすめのレンタル倉庫サービス15選を比較

ここでは、全国で利用できる人気のレンタル倉庫サービス15社を厳選し、それぞれの特徴を比較しながらご紹介します。屋内型、屋外型、宅配型と様々なタイプがありますので、ご自身のニーズに合ったサービスを見つける参考にしてください。

| サービス名 | タイプ | 料金目安(1.5畳) | 主な展開エリア | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① 加瀬のレンタルボックス | 屋内/屋外 | 6,000円~ | 全国 | リーズナブルな屋外型が中心。バイク専用も豊富。 |

| ② ハローストレージ | 屋内/屋外 | 9,000円~ | 全国 | 店舗数業界No.1。キャンペーンが豊富。 |

| ③ スペースプラス | 屋内/屋外 | 7,000円~ | 全国 | バイクコンテナに強み。ALSOKとの連携でセキュリティ◎。 |

| ④ ドッとあーるコンテナ | 屋外 | 6,000円~ | 関東、東海、関西 | バイク専用コンテナが充実。WEBで完結可能。 |

| ⑤ 押入れ産業 | トランクルーム | 要見積もり | 全国 | 寄託契約。家財一式を預かるプロのサービス。 |

| ⑥ minikura | 宅配型 | 275円~/箱 | 全国 | 1箱からOK。業界最安値水準。写真撮影サービスが人気。 |

| ⑦ サマリーポケット | 宅配型 | 275円~/箱 | 全国 | スマホアプリで管理が楽。多彩なオプションサービス。 |

| ⑧ キュラーズ | 屋内 | 15,000円~ | 関東、東海、関西、九州 | スタッフ常駐で安心。初期費用が安い。顧客満足度高い。 |

| ⑨ キーピット | 屋内 | 13,000円~ | 首都圏、関西圏 | 全店舗屋内型。セキュリティと清潔さに定評。 |

| ⑩ 宅トラ | 宅配型 | 1,628円~/箱 | 全国 | クロネコヤマト提携。大型荷物(カーゴ)に対応。 |

| ⑪ エアトランク | 宅配型 | 5,800円~/0.2畳 | 首都圏、関西圏 | スタッフが搬入出を代行。手間をかけたくない人向け。 |

| ⑫ ストレージ王 | 屋内/屋外 | 5,000円~ | 全国 | 郊外の大型店舗が中心。リーズナブルな価格設定。 |

| ⑬ U-SPACE | 屋内/屋外 | 7,000円~ | 全国 | 全国の遊休地活用。WEB申し込みで割引あり。 |

| ⑭ マリンボックス | 屋外 | 6,000円~ | 関東、東海 | コンテナ販売も行う専門企業。バイクガレージが人気。 |

| ⑮ スペラボ | 屋内 | 12,000円~ | 東京都心部 | 最新設備の屋内型。最短即日利用可能なスピード感。 |

① 加瀬のレンタルボックス

リーズナブルな屋外型コンテナを中心に、全国で2,000箇所以上の施設を展開。バイク専用のガレージも豊富で、ライダーからの支持も厚いのが特徴です。手頃な価格で収納スペースを確保したい方におすすめです。

参照:加瀬倉庫株式会社公式サイト

② ハローストレージ

全国に2,000物件以上、約10万室を展開する業界最大手。屋内型・屋外型ともに豊富な物件数を誇り、希望のエリアで見つけやすいのが魅力です。利用料半額などのキャンペーンを積極的に行っており、お得に始めたい方に最適です。

参照:エリアリンク株式会社公式サイト

③ スペースプラス

屋内型・屋外型の両方を全国で展開。特にバイク収納に力を入れており、専用コンテナやバイクリフト付きの部屋も提供しています。ALSOKと連携した高いセキュリティも安心材料です。

参照:株式会社ランドピア公式サイト

④ ドッとあーるコンテナ

関東・東海・関西エリアを中心に、屋外型コンテナとバイク専用コンテナを展開。敷金・礼金・更新料が不要で、WEBからの申し込みで完結できる手軽さが人気です。

参照:株式会社ユー・エス・HIROTA公式サイト

⑤ 押入れ産業

この記事で紹介する中では珍しい、倉庫業法に基づく「寄託契約」のトランクルームサービスです。荷物のプロが梱包から搬入、保管までを一貫して行います。引っ越しや建て替えで家財一式を長期間、安全に預けたい場合に最適なサービスです。

参照:押入れ産業株式会社公式サイト

⑥ minikura(ミニクラ)

寺田倉庫が運営する宅配型トランクルーム。段ボール1箱あたり月額275円(税込)からという低価格が魅力。預けた荷物を1点ずつ写真撮影し、オンラインで管理できる「MONOプラン」が人気です。

参照:寺田倉庫株式会社 minikura公式サイト

⑦ サマリーポケット

使いやすいスマートフォンアプリで、預けた荷物の管理から取り出しまで手軽に行える宅配型サービス。クリーニングやシューズリペア、不要品をそのままヤフオク!に出品できるオプションなど、ユニークなサービスが充実しています。

参照:株式会社サマリー公式サイト

⑧ キュラーズ

オリコン顧客満足度調査で何度も1位を獲得している人気の屋内型トランクルーム。全店舗でスタッフが日中常駐しており、セキュリティと清潔さは業界トップクラス。敷金・礼金・事務手数料・更新料などが一切不要で、初期費用が安いのも大きな特徴です。

参照:株式会社キュラーズ公式サイト

⑨ キーピット

首都圏と関西圏を中心に展開する、全店舗屋内型のトランクルーム。24時間空調管理と高度なセキュリティシステムを完備し、デリケートな荷物の保管に最適です。WEBサイトで空き状況をリアルタイムに確認できます。

参照:株式会社ユー・エス・エス公式サイト

⑩ 宅トラ

クロネコヤマト(ヤマト運輸)と提携した宅配型トランクルーム。段ボール箱だけでなく、幅・奥行き・高さが約1mの専用ボックス(カーゴ)で大型の荷物も預けられるのが最大の特徴。家財やレジャー用品の保管に適しています。

参照:三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社公式サイト

⑪ エアトランク

お客様は玄関先で荷物を渡すだけ。専門スタッフが梱包から搬出・搬入まで全て代行してくれる、新しい形の宅配型サービス。料金は0.2畳単位のスペース貸しで、取り出しも無料(月1回まで)。手間を一切かけたくない富裕層や多忙な方から支持されています。

参照:株式会社エアトランク公式サイト

⑫ ストレージ王

「ニッポンの収納問題を解決する」をスローガンに、全国で店舗を拡大中のサービス。郊外の幹線道路沿いにある大型店舗が多く、リーズナブルな価格設定が魅力です。WEB申し込みに対応しています。

参照:ストレージ王株式会社公式サイト

⑬ U-SPACE(ユースペース)

土地の有効活用事業の一環として、全国にレンタル収納スペースを展開。屋外型・屋内型ともに提供しており、WEBからの申し込みで割引が適用される場合があります。

参照:株式会社ユー・エス・エス公式サイト

⑭ マリンボックス

コンテナの販売・レンタルを手掛ける専門企業が運営するレンタル倉庫。関東・東海エリアが中心で、屋外型コンテナとバイクガレージに強みがあります。丈夫な海上コンテナを利用した堅牢な作りが特徴です。

参照:株式会社イナバクリエイト公式サイト

⑮ スペラボ

東京都心部を中心に、急成長している屋内型トランクルーム。最新のセキュリティ設備や空調を完備し、申し込みから契約、決済まで全てWEBで完結し、最短即日で利用開始できるスピード感が魅力です。都心で急ぎでスペースが必要な方におすすめです。

参照:株式会社UKCorporation公式サイト

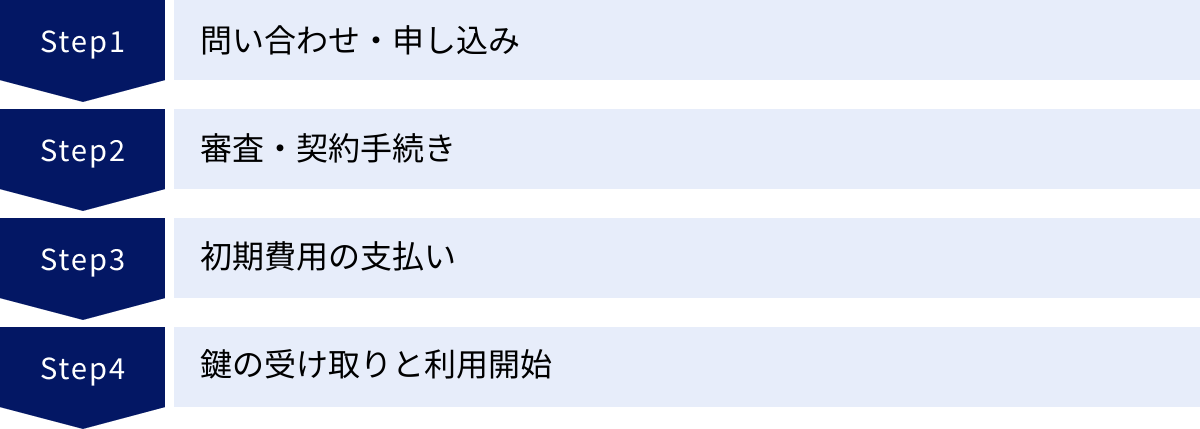

レンタル倉庫の契約から利用開始までの流れ

気に入ったレンタル倉庫が見つかったら、次はいよいよ契約です。ここでは、申し込みから実際に利用を開始するまでの一般的な流れを4つのステップで解説します。最近では、多くの手続きがオンラインで完結するようになっており、非常にスムーズです。

ステップ1:問い合わせ・申し込み

まずは、運営会社の公式サイトや電話で問い合わせ、または申し込みを行います。

- Web申し込み: 多くの会社が24時間受付の申し込みフォームを用意しています。希望の店舗、サイズ、利用開始日などを入力します。この時点で、適用可能なキャンペーンなども確認しておきましょう。

- 電話申し込み: 不明な点を確認しながら進めたい場合は、電話での申し込みが安心です。オペレーターが空き状況や料金プランについて詳しく説明してくれます。

申し込み後、運営会社から確認の連絡があり、次のステップに進みます。この際、空き状況によっては希望のサイズが埋まっていることもあるため、第二、第三候補も考えておくとスムーズです。

ステップ2:審査・契約手続き

申し込み内容に基づいて、運営会社による簡単な審査が行われます。個人の場合は、支払い能力の有無などが確認されます。審査は通常、即日~数日で完了します。

審査に通ると、契約手続きに移ります。

- 電子契約: 最近主流の方法です。メールで送られてくる契約書の内容を確認し、Web上で署名・捺印することで契約が完了します。

- 郵送契約: 契約書類が郵送されてくるので、必要事項を記入・捺印して返送します。

- 来店契約: 店舗や営業所に出向いて、対面で契約手続きを行います。

この際、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の提出が求められます。Webでの手続きの場合は、スマートフォンで撮影した画像をアップロードするのが一般的です。

ステップ3:初期費用の支払い

契約手続きと並行して、初期費用の支払いをします。支払い方法は運営会社によって異なりますが、主に以下の方法があります。

- クレジットカード払い: Web上でカード情報を入力して決済します。最もスピーディーな方法です。

- 銀行振込: 指定された口座に期日までに振り込みます。

- 口座振替: 毎月の支払いと同じ口座から引き落とされる場合もあります。

入金が確認されると、契約が正式に成立します。

ステップ4:鍵の受け取りと利用開始

初期費用の支払いが確認された後、いよいよ利用開始です。収納スペースの鍵を受け取ります。受け取り方法は主に以下の3パターンです。

- 郵送: 自宅に鍵が郵送されてきます。届き次第、利用を開始できます。

- 現地での受け取り: 店舗に設置されたキーボックスや、スタッフから直接受け取ります。

- 電子キー・暗証番号: 鍵が不要なタイプの場合、契約完了後にメールなどで暗証番号や専用アプリへのログイン情報が送られてきます。

鍵を受け取った(または暗証番号を知らされた)日から、レンタル倉庫を自由に利用できるようになります。 最近では、申し込みから鍵の受け取りまで全てオンラインと郵送で完結し、一度も店舗に行くことなく利用を開始できるサービスも増えています。

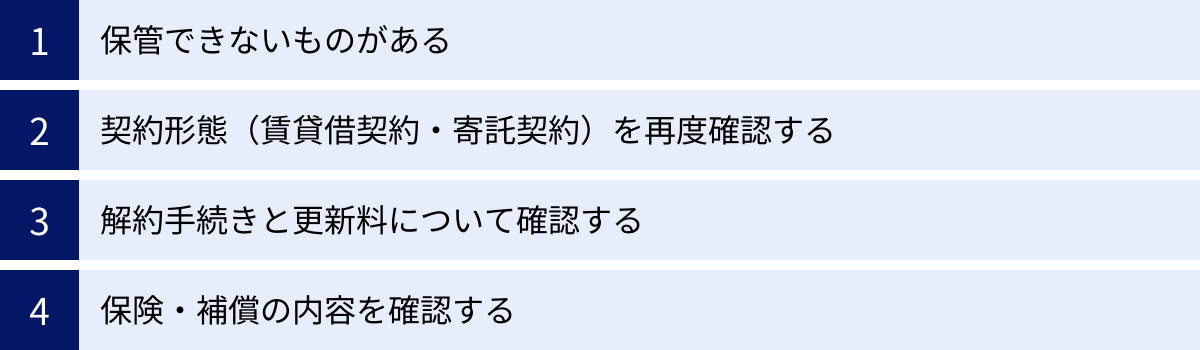

契約前に確認!レンタル倉庫を利用する際の注意点

レンタル倉庫は非常に便利なサービスですが、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、いくつか事前に確認しておくべき注意点があります。トラブルを未然に防ぎ、安心して利用するために、以下の4つのポイントを必ずチェックしましょう。

保管できないものがある

レンタル倉庫には、法律や安全管理、衛生上の理由から保管が禁止されている品物があります。これは利用規約に明記されており、違反した場合は契約解除や損害賠償を請求される可能性もあるため、必ず確認が必要です。

- 主な保管禁止物の例:

- 現金、有価証券、貴金属、宝石、通帳、印鑑などの貴重品

- ガソリン、灯油、シンナー、火薬などの危険物・可燃物

- 生鮮食品、開封済みの食品などの腐敗しやすいもの

- 動物や植物などの生き物

- 異臭や悪臭を発するもの、水分や汁気のあるもの

- 法律で所持が禁じられているもの(銃器、薬物など)

- 遺骨、遺灰

「これは大丈夫かな?」と少しでも迷うものがあれば、必ず契約前に運営会社に問い合わせて確認しましょう。

契約形態(賃貸借契約・寄託契約)を再度確認する

冒頭で詳しく解説した通り、レンタル倉庫の契約には「賃貸借契約」と「寄託契約」の2種類があり、これによって荷物に対する管理責任の所在が大きく異なります。

- 賃貸借契約: 荷物の管理責任は利用者にあります。火災や盗難、カビなどによる損害が発生しても、基本的には運営会社は補償してくれません。

- 寄託契約: 荷物の管理責任は運営会社にあります。運営会社は荷物を適切に保管する義務を負い、損害に備えた保険への加入が義務付けられています。

現在、市場にあるサービスの多くは「賃貸借契約」ですが、「トランクルーム」という名称でサービスが提供されていることも多いため、混同しやすくなっています。契約書をよく読み、どちらの契約形態なのかを明確に理解した上でサインすることが重要です。

解約手続きと更新料について確認する

利用を終える際のルールも、契約前に把握しておくべき重要なポイントです。

- 解約予告期間: 解約したい場合、「解約希望月の1ヶ月前まで」「解約希望日の前月末まで」といった予告期間が定められています。この期間を過ぎてしまうと、翌月分の利用料も支払わなければならなくなります。いつまでに、どのような方法(Web、書面、電話など)で解約を申し出る必要があるのかを確認しておきましょう。

- 更新料: 契約は1年や2年ごとに自動更新されるのが一般的です。その際、更新料(通常、月額利用料の0.5~1ヶ月分程度)が発生する場合があります。長期利用を考えている場合は、更新料の有無と金額が総コストに影響するため、事前に確認しておくと安心です。

保険・補償の内容を確認する

万が一の事態に備えて、保険や補償制度の内容を確認しておくことは非常に重要です。

- 付帯保険の有無: 多くのレンタル倉庫(賃貸借契約)では、月額利用料の中に火災や盗難に対する保険が含まれている場合があります。ただし、その補償額には上限(例:30万円~50万円)があり、補償の対象となる範囲も限定されていることがほとんどです。

- 補償内容の確認:

- 補償される損害の種類(火災、盗難、水漏れなど)

- 補償の上限金額

- 地震や洪水などの自然災害は対象外となっていないか

- カビや変質などの劣化は補償されるか(通常は対象外)

- 任意保険の検討: もし預ける荷物の価値が付帯保険の上限額を超える場合は、自分で別途、動産総合保険などに加入することを検討しましょう。

大切な荷物を守るためにも、補償内容は細かくチェックし、必要に応じて自ら対策を講じる姿勢が大切です。

レンタル倉庫に関するよくある質問

最後に、レンタル倉庫の利用を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 短期間でも借りられますか?

A. 多くのサービスで可能ですが、条件を確認する必要があります。

多くのレンタル倉庫では、最低利用期間が「1ヶ月」と定められています。そのため、2週間だけといった超短期の利用は難しいか、割高になる場合があります。

ただし、会社によっては以下のような対応をしています。

- 短期利用プラン: 引っ越しやリフォーム向けに、数週間単位のプランを用意している場合があります。

- 日割り計算: 月の途中から契約・解約する場合、料金を日割りで計算してくれるサービスもあります。

1ヶ月未満の利用を希望する場合は、契約前に「最低利用期間」と「日割り計算の可否」を運営会社に直接確認することをおすすめします。

Q. 見学はできますか?

A. ほとんどの施設で見学が可能です。

特に屋内型の場合、実際に施設を見学して、広さや清潔さ、セキュリティ、搬入経路などを自分の目で確かめることを強くおすすめします。

見学は事前にWebサイトや電話での予約が必要な場合がほとんどです。スタッフが常駐している施設では、担当者が立ち会って詳しく説明してくれます。無人の施設でも、見学用の鍵や暗証番号を一時的に発行してくれる場合があります。写真や図面だけでは分からない現地の雰囲気を知ることで、より安心して契約できるでしょう。

Q. 契約に必要なものは何ですか?

A. 一般的には以下のものが必要となります。

契約方法(Web、郵送、来店)によって多少異なりますが、共通して必要になることが多いのは以下の通りです。

- 本人確認書類:

- (個人契約)運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きのものが望ましいです。

- (法人契約)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し、代表者の本人確認書類など。

- 初期費用: クレジットカードまたは銀行口座の情報。

- 印鑑: (郵送・来店契約の場合)認印で可の場合が多いですが、実印が必要な場合もあります。

- 連絡先: 住所、電話番号、メールアドレス。

- (必要な場合)連帯保証人の情報や保証会社との契約。

詳細は各運営会社の公式サイトで確認するか、問い合わせ時に確認しましょう。

Q. 支払い方法には何がありますか?

A. クレジットカード払いと口座振替が主流です。

毎月の利用料の支払い方法は、以下の2つが一般的です。

- クレジットカード払い: 最も多く採用されている方法です。一度登録すれば毎月自動で決済されるため、手間がかからず支払い忘れも防げます。

- 口座振替: 指定した銀行口座から毎月自動で引き落とされます。手続きに少し時間がかかる場合があります。

一部の会社では銀行振込に対応していることもありますが、手数料が自己負担になったり、毎月手続きが必要だったりするため、クレジットカードか口座振替を選ぶのが便利です。契約時にどの支払い方法に対応しているかを確認しておきましょう。