自動車社会の発展とともに、私たちの消費行動に欠かせない存在となった「ロードサイド店舗」。幹線道路を車で走っていると、必ずと言っていいほど目にする飲食店や物販店は、多くのビジネスにとって重要な出店戦略の選択肢の一つです。広大な駐車場を備え、遠方からも顧客を呼び込む力を持つロードサイド店舗は、駅前や繁華街の店舗とは異なる独自の強みと可能性を秘めています。

しかし、その一方で、車でのアクセスが前提となる立地特性からくる特有の課題やリスクも存在します。出店を成功させるためには、そのメリットとデメリットを深く理解し、綿密な戦略を立てることが不可欠です。

この記事では、ロードサイド店舗の基本的な定義から、出店におけるメリット・デメリット、向いている業種、物件の探し方、そして成功へと導くための具体的な秘訣まで、網羅的に解説します。これからロードサイドへの出店を検討している方はもちろん、すでに運営されている方も、自社の戦略を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

目次

ロードサイド店舗とは?基本的な2つのタイプを解説

ロードサイド店舗とは、その名の通り「道路(Road)の傍(Side)」に位置する店舗のことを指します。一般的には、交通量の多い幹線道路や生活道路沿いに立地し、主として自動車を利用する顧客をターゲットとした店舗形態を総称する言葉です。顧客は店舗に直接乗り付けて駐車し、買い物や食事、サービスの利用を行います。このため、広い駐車場を備えていることがロードサイド店舗の最も大きな特徴と言えるでしょう。

日本のモータリゼーション、つまり自動車が大衆に普及していく歴史と深く結びついて発展してきました。かつて商業の中心は鉄道駅周辺でしたが、自動車保有台数の増加に伴い、人々の生活圏や行動範囲が拡大。それに合わせて、郊外の幹線道路沿いが新たな商業集積地として注目されるようになりました。

このロードサイド店舗は、その出店形態によって大きく2つのタイプに分類できます。それぞれの特徴を理解することは、自社のビジネスモデルに最適な出店形態を選択する上で非常に重要です。

① 単独型店舗

単独型店舗とは、一つの企業が独立した建物で運営する形態のロードサイド店舗です。一つの敷地に一つの店舗が建っているケースがこれに該当します。ファミリーレストランや牛丼チェーン、紳士服店、カー用品専門店などでよく見られる形態です。

このタイプの最大のメリットは、店舗運営における自由度の高さにあります。建物の設計や外観、内装デザイン、看板の設置に至るまで、自社のブランドコンセプトを存分に反映させることが可能です。例えば、独自のこだわりを持つカフェが、世界観を表現した個性的なデザインの建物を建てることで、それ自体が強力な集客要素となり得ます。また、営業時間や定休日も自社の裁量で柔軟に設定できるため、地域の需要やターゲット顧客のライフスタイルに合わせた運営がしやすい点も魅力です。

さらに、敷地全体を自社でコントロールできるため、ドライブスルーの設置や、季節ごとのイベントを開催するためのオープンスペースの確保など、戦略に応じた敷地活用ができます。

一方で、デメリットも存在します。最も大きな課題は、集客を完全に自社の力で行わなければならない点です。周辺に他の店舗がない場合、その店舗だけを目的として顧客に来店してもらう必要があります。そのため、圧倒的なブランド力や商品力、あるいは強力な広告宣エンディング戦略がなければ、安定した集客を維持するのは容易ではありません。

また、土地の確保から建物の建設、駐車場の整備まで、すべてを自前で行う必要があるため、初期投資(イニシャルコスト)が非常に高額になる傾向があります。建物を借りる場合でも、内外装や設備の工事費用は大きな負担となります。運営開始後も、敷地全体の清掃やメンテナンス、駐車場の管理など、維持管理にかかるコストと手間も複合型店舗に比べて大きくなります。

② 複合型店舗

複合型店舗とは、ショッピングセンターやパワーセンター、コミュニティ型ショッピングセンター(CSC)など、複数の店舗が同一の敷地内に集まって形成される商業施設内に出店する形態のロードサイド店舗です。キーテナントとなる大型スーパーマーケットやホームセンターの周りに、ドラッグストア、書店、100円ショップ、飲食店などが集まっている光景をイメージすると分かりやすいでしょう。

このタイプの最大のメリットは、施設全体が持つ高い集客力にあります。キーテナントや他の店舗が目的で訪れた顧客が、自店舗にも立ち寄ってくれる「シャワー効果」や「回遊効果」が期待できます。例えば、スーパーで買い物を済ませた主婦が、ついでに隣のドラッグストアで化粧品を購入したり、併設されたカフェで休憩したりといった消費行動が自然に生まれます。これにより、単独ではアプローチが難しかった顧客層にもリーチできる可能性が広がります。

また、駐車場や共用通路、トイレなどの設備は商業施設側が管理・運営してくれるため、店舗運営にかかる手間やコストを削減できる点も大きな利点です。初期投資に関しても、すでに区画が用意された「居抜き物件」や、内装工事のみで開業できるケースも多く、単独型店舗に比べて抑えられる傾向にあります。

しかし、メリットばかりではありません。デメリットとしては、まず運営上の制約が多いことが挙げられます。商業施設全体のルールに従う必要があるため、営業時間や定休日、販促活動(セールやイベントの時期など)に制限がかかることがほとんどです。また、看板の大きさやデザイン、店舗のファサード(正面の外観)についても、施設全体の景観を損なわないよう、厳しい規定が設けられている場合があります。

さらに、家賃とは別に共益費や駐車場負担金、販売促進費などの費用が発生するのが一般的です。これらの費用を含めると、月々のランニングコストが想定以上になる可能性もあるため、契約内容を十分に確認する必要があります。そして、最も注意すべき点の一つが、近隣に直接的な競合店舗が出店するリスクです。同じ施設内に同業種の店舗が後から出店してくる可能性もゼロではなく、その場合は激しい顧客の奪い合いになることも覚悟しなければなりません。

| タイプ | メリット | デメリット | 向いている戦略 |

|---|---|---|---|

| 単独型店舗 | ・店舗設計や運営の自由度が高い ・独自のブランドイメージを構築しやすい ・ドライブスルーなど敷地を有効活用できる |

・集客を自力で行う必要がある ・初期投資が高額になりやすい ・維持管理のコストと手間が大きい |

・強力なブランド力を持つ企業 ・独自のコンセプトで差別化を図る専門店 ・自由な店舗運営を重視するビジネス |

| 複合型店舗 | ・商業施設全体の集客力が利用できる ・他店舗からのシャワー効果が期待できる ・初期投資や管理コストを抑えやすい |

・営業時間やデザインなどの制約が多い ・家賃以外の費用が発生する ・近隣に競合が出店するリスクがある |

・「ついで買い」を狙える業種 ・幅広い客層にアプローチしたいビジネス ・出店コストを抑えて早期に事業を始めたい企業 |

最終的にどちらのタイプを選ぶべきかは、自社の業種、ターゲット顧客、ブランド戦略、そして資金計画によって決まります。 独自のブランド世界観を確立したい専門店であれば単独型が、日用品や食品など日常的な「ついで買い」を狙う業種であれば複合型が適していると言えるでしょう。それぞれのメリット・デメリットを天秤にかけ、自社の目指すビジネスの姿に最も合致する形態を選択することが、ロードサイド出店の第一歩となります。

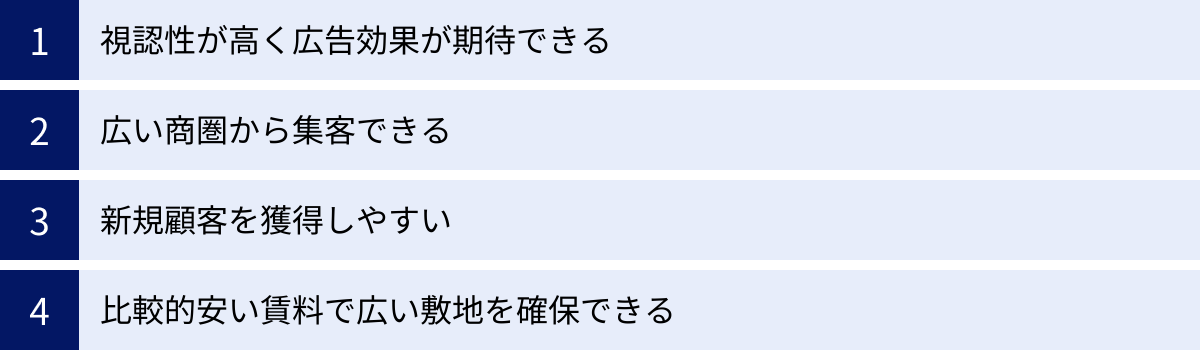

ロードサイド店舗に出店する4つのメリット

ロードサイド店舗への出店は、駅前や繁華街の店舗とは異なる、独自の大きな可能性を秘めています。自動車でのアクセスを前提とした立地だからこそ得られるメリットは、ビジネスの成長を加速させる強力な武器となり得ます。ここでは、ロードサイド店舗が持つ4つの主要なメリットについて、具体的な理由とともに深く掘り下げていきます。

① 視認性が高く広告効果が期待できる

ロードサイド店舗の最も分かりやすく、そして強力なメリットの一つが、その圧倒的な視認性の高さです。交通量の多い幹線道路沿いに建つ店舗は、日々、数千、数万台もの車を運転するドライバーや同乗者の目に自然と触れることになります。

これは、店舗そのものが「24時間365日稼働する巨大な広告塔」になることを意味します。駅前店舗のように、目的を持ってその場所を訪れた歩行者だけでなく、ただ通りかかるだけの潜在顧客に対しても、繰り返し店舗の存在をアピールし続けることができるのです。この反復的な接触は「ザイオンス効果(単純接触効果)」とも呼ばれ、接触回数が増えるほど、その対象に対して好意的な感情を抱きやすくなるという心理効果を生み出します。

例えば、毎日通勤で通る道沿いに新しいラーメン店の看板があれば、「今度行ってみよう」という気持ちが自然と芽生えます。たとえすぐには来店しなくても、「あそこにはラーメン屋がある」という情報が潜在意識に刷り込まれ、後日、食事の選択肢として思い出される可能性が格段に高まります。

この広告効果を最大化するために重要なのが、「ファサード(建物の正面)」と「看板」の設計です。特に、遠くからでも店舗の存在を知らせる「ポールサイン(野立て看板)」は、時速数十キロで走行するドライバーが一瞬で認識できるよう、シンプルかつ分かりやすいデザインが求められます。ロゴマークや業態が一目でわかるキャッチーな看板は、それだけで強力な集客ツールとなり得ます。夜間にはライトアップや内照式の看板を用いることで、昼夜を問わずその存在感をアピールし続けることが可能です。

このように、多額の広告費を投じなくても、立地そのものが持つ特性によって継続的な認知度向上とブランディング効果が期待できる点は、ロードサイド店舗ならではの大きなアドバンテージと言えるでしょう。

② 広い商圏から集客できる

第二のメリットは、非常に広い範囲を「商圏」として捉えることができる点です。商圏とは、自店舗に来店する可能性のある顧客が住んでいる地理的な範囲を指します。

駅前や商店街にある店舗の主な商圏は、基本的に「徒歩圏内」や「電車で数駅」の範囲に限定されがちです。しかし、ロードサイド店舗は自動車での来店が前提となるため、その商圏は半径数キロメートルから、業種や地域によっては数十キロメートルにまで及ぶことも珍しくありません。顧客は「車で30分以内なら行ける」といった時間的な感覚で移動するため、行政区画を超えて広域から集客することが可能になります。

商圏が広いということは、アプローチできる潜在顧客の母数が格段に増えることを意味します。これは、ビジネスの安定性にとって極めて重要です。例えば、特定の地域の人口が減少しても、他の地域から顧客を呼び込むことができれば、売上の落ち込みをカバーできます。

また、この広い商圏は、ニッチな業態や専門性の高いビジネスを成立させやすくするという側面も持っています。例えば、「特定の国に特化した本格的な輸入食材店」や「ヴィンテージオーディオの専門店」といったマニアックな店舗は、狭い商圏ではターゲット顧客が少なすぎて経営が成り立ちません。しかし、ロードサイドであれば、広域からその商品を求める熱心なファンを集めることができます。「あのお店に行くためなら、車で1時間かけても惜しくない」と思わせるだけの魅力があれば、立地のハンデを乗り越えてビジネスを成功させることが可能です。

このように、徒歩圏の顧客だけでなく、広域の自動車ユーザーをターゲットにできることは、多様なビジネスモデルの実現可能性を広げ、安定した経営基盤を築く上で大きなメリットとなります。

③ 新規顧客を獲得しやすい

ロードサイド店舗は、計画的な来店だけでなく、偶発的な来店、いわゆる「衝動来店」を誘発しやすいというメリットも持っています。これは、前述の「視認性の高さ」と「広い商圏」が組み合わさることで生まれる効果です。

多くのロードサイド店舗は、人々の日常生活の動線上に位置しています。通勤・通学路、買い物ルート、週末のレジャードライブの経路上など、様々な目的で人々が車で通行する場所に存在します。そのため、もともと来店するつもりがなかった人でも、「お腹が空いたから、さっき見えたレストランに入ってみよう」「新しい家具屋ができたみたいだから、ちょっと覗いてみようか」といった形で、気軽に立ち寄るきっかけが生まれやすいのです。

特に、複数の店舗が集まる複合型店舗の場合、この傾向はさらに顕著になります。スーパーマーケットに買い物に来たついでに、隣の書店で雑誌を立ち読みしたり、クリーニング店に洋服を預けたりといった「ついで買い」や「ついで利用」が頻繁に発生します。これは、顧客にとってもワンストップで用事を済ませられるという利便性があり、店舗側にとっては新規顧客との接点を増やす絶好の機会となります。

この「立ち寄りやすさ」を最大化するためには、物理的な入りやすさも重要です。駐車場が広くて停めやすい、入口が開放的で中の様子が分かりやすい、といった店舗設計は、ドライバーの「入ってみようかな」という気持ちを後押しします。

リピーターの育成ももちろん重要ですが、常に新しい顧客との出会いが生まれやすい環境は、ビジネスの成長にとって不可欠な要素です。ロードサイド店舗は、その立地特性から、常に新規顧客獲得のチャンスに満ちあふれていると言えるでしょう。

④ 比較的安い賃料で広い敷地を確保できる

最後のメリットとして、コストパフォーマンスの高さが挙げられます。一般的に、ロードサイド店舗が立地する郊外エリアは、都市部の中心地や駅前の一等地に比べて、土地の価格や賃料(坪単価)が比較的安い傾向にあります。

これは、出店における初期投資やランニングコストを大きく左右する重要な要素です。同じ予算であっても、都心部では小さな店舗しか借りられないのに対し、郊外のロードサイドであれば、広々とした店舗面積と数十台規模の駐車場を合わせた広大な敷地を確保することが可能になります。

この「広さ」は、ビジネスの可能性を大きく広げます。

例えば、物販店であれば、大型商品をゆったりと陳列したり、豊富な在庫をバックヤードに保管したりできます。顧客にとっても、通路が広くカートでの移動が楽な店舗は、快適な買い物体験につながります。

飲食店であれば、テーブル間のスペースを広く取ってプライベート感を演出したり、大人数のグループ客に対応できる座敷席や個室を設けたりすることができます。これにより、顧客満足度の向上や客単価アップが期待できます。

さらに、広い敷地は「ドライブスルー」の設置を可能にします。これは、車に乗ったまま商品を購入できるサービスで、特にファストフードやカフェ、クリーニング店などで絶大な効果を発揮します。忙しい現代人や、小さなお子様連れのファミリー層にとって利便性が高く、強力な集客フックとなります。

このように、都心部と同じ、あるいはそれ以下のコストで、より広く、より自由度の高い店舗空間を実現できることは、ロードサイド出店が持つ経済的な魅力の根幹をなしています。この広さをどのように活用するかが、競合との差別化を図る上での鍵となります。

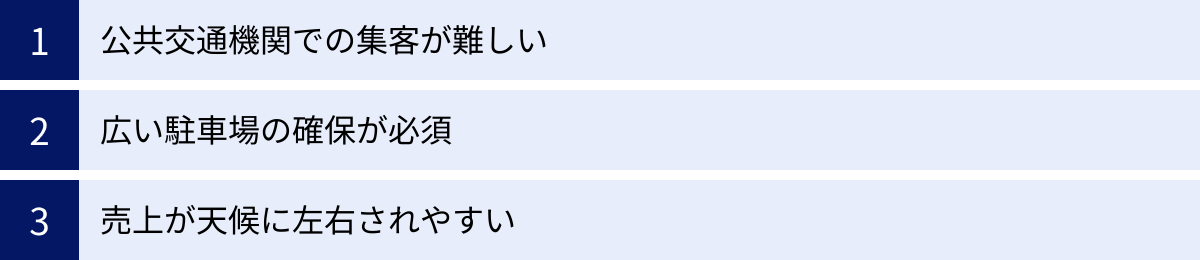

ロードサイド店舗に出店する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、ロードサイド店舗には特有のデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておかなければ、せっかくの出店計画が思わぬ壁にぶつかってしまう可能性があります。ここでは、ロードサイド出店を検討する際に必ず直面する3つの主要なデメリットについて解説します。

① 公共交通機関での集客が難しい

ロードサイド店舗の最大の前提は「自動車での来店」です。これはメリットであると同時に、最大のデメリットにもなり得ます。立地の多くは最寄り駅から遠く離れており、バス路線も充実していない場合がほとんどです。そのため、公共交通機関を利用する顧客層の集客は極めて困難になります。

これは、ターゲット顧客層に大きな偏りが生じることを意味します。具体的には、以下のような層へのアプローチが難しくなります。

- 自動車を保有していない、または運転しない人々:都市部に住む若者や、運転免許を持たない人々、運転が困難になった高齢者などがこれに該当します。

- 学生(特に高校生以下):自分では運転できず、保護者の送迎がなければ来店が難しい層です。放課後の「ちょっとした寄り道」の需要を取り込むことはほぼ不可能です。

- アルコールを提供する飲食店の場合:飲酒運転が厳罰化されている現代において、「車で来てお酒を飲む」という選択肢はありえません。ドライバーがお酒を我慢するか、運転代行を頼む必要があり、駅前の居酒屋に比べて利用のハードルが格段に高くなります。

このように、顧客層が「自動車を日常的に利用する人々」に限定されてしまうため、提供する商品やサービスもその層に響くものでなければ、ビジネスとして成立しにくくなります。例えば、若者向けの最先端ファッションや、学生をターゲットにした文具・雑貨などは、ロードサイドでの展開が難しい業種と言えるでしょう。

このデメリットに対する対策としては、デリバリーサービスの導入やECサイトとの連携強化が考えられます。店舗に来られない顧客にも商品を届けられる仕組みを構築することで、商圏の制約を乗り越えることが可能です。また、大規模な商業施設の場合は、最寄り駅から無料のシャトルバスを運行することで、非自動車ユーザーを取り込む努力をしています。自社のビジネスが、自動車を持たない層を切り捨てても成立するのかどうか、冷静な見極めが必要です。

② 広い駐車場の確保が必須

ロードサイド店舗にとって駐車場は生命線です。「駐車場がなければ、ロードサイド店舗とは言えない」と言っても過言ではありません。顧客は車で来店することを前提としているため、十分な台数を確保でき、かつ利用しやすい駐車場を用意することが絶対条件となります。

しかし、この駐車場の確保は、想像以上に大きな負担となります。まず、駐車場用地を確保するためのコストが発生します。土地を購入または賃借する必要があり、店舗本体の敷地に加えて、相当な面積が必要になります。必要な駐車台数は業種や店舗規模、地域の条例によって異なりますが、一般的に飲食店の客席数や物販店の売場面積に対して一定の比率で定められています。例えば、「客席4席あたり1台」や「売場面積100平方メートルあたり5台」といった基準です。この基準を満たすためには、店舗面積の2倍から3倍の駐車場面積が必要になることも珍しくありません。

さらに、土地を確保しただけでは終わりません。アスファルトでの舗装、区画線の白線引き、夜間照明の設置、車止めブロックの配置など、駐車場を整備するための工事費用もかかります。オープン後も、定期的な清掃、ラインの引き直し、除草、冬季の除雪作業など、継続的な維持管理コストと手間が発生し続けます。

加えて、駐車場の「質」も重要です。ただ台数が多ければ良いというわけではなく、一台あたりのスペースが広く、楽に駐車できるか、通路が広く、車がスムーズにすれ違えるか、出入口は見通しが良く、安全に道路へ合流できるか、といった「使いやすさ」が顧客満足度に直結します。駐車しにくい駐車場は、それだけで顧客の再来店意欲を削いでしまいます。

このように、駐車場の確保と維持は、出店時の初期投資と日々のランニングコストの両面で大きな負担となることを十分に認識しておく必要があります。

③ 売上が天候に左右されやすい

3つ目のデメリットは、売上が天候の影響を非常に受けやすいという点です。駅直結の商業施設や、屋根のあるアーケード商店街であれば、雨や雪の日でも比較的客足は落ちにくいですが、ロードサイド店舗は状況が異なります。

自動車での外出は、悪天候時に心理的なハードルが高くなります。特に、大雨や台風、大雪といった荒天の日には、「わざわざ車を出してまで出かけたくない」と考える人が多く、客足は目に見えて減少します。視界が悪くなり運転が危険になることや、車が汚れること、乗り降りの際に濡れてしまうことなどが、外出をためらわせる要因です。

この影響は、特に「目的買い」よりも「ついで買い」やレジャー要素の強い業種で顕著に現れます。例えば、週末に家族で訪れるような大型のホームセンターや家具店、アウトレットモールなどは、晴れた日には駐車場が満車になるほどの賑わいを見せますが、雨の日は閑散としてしまうことがあります。飲食店も、日常的なランチ需要はある程度維持できても、ディナータイムの集客は悪天候によって大きく落ち込む可能性があります。

売上が天候というコントロール不可能な外部要因に大きく依存してしまうことは、経営の安定性を損なうリスクとなります。月間の売上予測を立てる際にも、天候不順のリスクをある程度織り込んでおく必要があります。

このデメリットへの対策としては、天候に左右されない集客チャネルを強化することが挙げられます。前述のデリバリーやテイクアウトの強化は、悪天候で外出したくないが食事はしたい、という需要を的確に捉えることができます。また、SNSやメールマガジンを活用して、雨の日限定のクーポンを配信したり、ポイントアップキャンペーンを実施したりすることで、悪天候でも来店する動機付けを作る「ウェザーマーケティング」も有効な手段の一つです。リピーターをしっかりと掴み、天候が悪くても「あそこなら行きたい」と思ってもらえるような強い関係性を築いておくことが、天候リスクを乗り越えるための鍵となります。

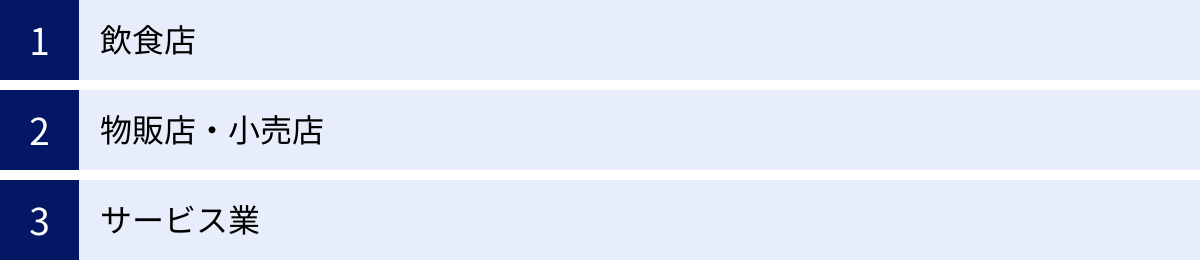

ロードサイド店舗に向いている業種

ロードサイド店舗のメリットとデメリットを理解した上で、次に考えるべきは「どのような業種がロードサイドという立地特性を最大限に活かせるのか」という点です。ここでは、ロードサイド出店で成功しやすい代表的な業種を「飲食店」「物販店・小売店」「サービス業」の3つのカテゴリーに分けて、その理由とともに具体的に解説します。

飲食店

飲食店はロードサイドビジネスの代表格です。特に、自動車での来店が想定される特定の顧客層をターゲットにした業態は、大きな成功の可能性があります。

- ファミリーレストラン・回転寿司・焼肉店

これらの業態は、家族連れや友人同士のグループなど、複数人での来店が中心となります。広い駐車場は、複数台の車で乗り付けても対応できるという安心感を与えます。また、店内も広いスペースを確保しやすく、ゆったりとしたテーブル席やベビーカーを置けるスペース、子供用の椅子などを完備することで、ファミリー層のニーズに応えることができます。週末のランチやディナータイムに、家族団らんの場として選ばれやすいのが強みです。 - ラーメン店・うどん店・牛丼チェーン

これらの業態は、日常的な食事の場として、近隣の住民や勤務者に利用されます。特に幹線道路沿いは、トラックドライバーや営業職など、車で移動する人々にとって重要な食事スポットとなります。手頃な価格でスピーディーに食事を済ませたいというニーズに応えることで、平日のランチタイムに安定した集客が見込めます。「あの道を通ったら、必ずあそこで昼食をとる」というような、リピーターを獲得しやすいのが特徴です。 - カフェ・ファストフード(ドライブスルー併設)

ドライブスルーは、ロードサイドの立地特性を最も活かせる設備の一つです。車から降りずに商品を受け取れる手軽さは、忙しいビジネスパーソンや、小さなお子様連れの親にとって非常に魅力的です。通勤途中の朝にコーヒーを買ったり、仕事の合間に手早くランチを済ませたり、子供をチャイルドシートから降ろさずに商品を受け取ったりと、様々なシーンで利用されます。ドライブスルーの有無が、店舗選択の決定的な要因となることも少なくありません。 - 目的来店型の専門店

「この店でしか味わえない」という強い個性や専門性を持つ飲食店も、ロードサイドに向いています。例えば、特定の地域で有名なこだわりの蕎麦屋や、遠方からでもファンが訪れるようなパティスリーなどです。広い商圏から集客できるというロードサイドのメリットを活かし、わざわざ車を走らせてでも訪れたいと思わせるだけの魅力があれば、多少不便な立地でも繁盛店になることが可能です。

物販店・小売店

商品の特性や買い物のスタイルが、自動車利用と親和性の高い物販・小売業もロードサイドに適しています。

- ホームセンター・家具店・家電量販店

これらの店舗で扱う商品は、大型で重量があり、公共交通機関で持ち帰るのが困難なものがほとんどです。木材や工具、ソファや冷蔵庫などを購入した顧客が、自分の車に積んで帰れるという利便性は不可欠です。広い店舗面積を活かして豊富な品揃えを実現し、大型商品をダイナミックに展示できるのもロードサイドならではの強みです。顧客は「ここに来れば何でも揃う」という期待感を持って来店します。 - スーパーマーケット・ドラッグストア

食料品や日用品は、一度にまとめ買いをする「買い溜め」需要が高い商品です。週末に一週間分の食材を車で買いに来るファミリー層などがメインターゲットとなります。トイレットペーパーやかさばる洗剤、重い飲料などを一度に購入しても、車なら楽に持ち帰れます。広い駐車場は、こうしたまとめ買い顧客にとって必須のインフラです。 - カー用品店・バイク用品店

言うまでもなく、自動車やバイクのユーザーを直接のターゲットとするこれらの業種にとって、ロードサイドは主戦場です。タイヤ交換やオイル交換などのピットサービスを行うための作業スペースを確保しやすく、顧客は自分の車で来店して、その場でサービスを受けることができます。 - 作業服・ユニフォーム専門店

建設業や製造業、運送業などで働く人々は、仕事で車を利用することが多く、作業服や安全靴を仕事の合間や帰宅途中に購入します。こうした専門店が幹線道路沿いにあると、ターゲット顧客の目に留まりやすく、効率的に集客することができます。 - リユースショップ・アウトレット店

専門性の高いリユースショップ(古着、ホビー、ブランド品など)や、お得な商品が手に入るアウトレット店は、宝探しのような感覚で訪れる顧客が多く、広い商圏から集客できるロードサイドと好相性です。掘り出し物を見つけるために、遠方からでも車で来店する意欲の高い顧客層をターゲットにできます。

サービス業

店舗で提供されるサービスが、自動車での利用によって利便性が高まる業種もロードサイドに向いています。

- ガソリンスタンド

ロードサイドビジネスの原点とも言える業種です。給油だけでなく、洗車やタイヤ交換、簡単な車両点検など、カーライフをサポートする複合的なサービス拠点としての役割を担っています。 - クリーニング店(ドライブスルー併設)

たくさんの衣類を一度に持ち込む際、車は非常に便利です。さらにドライブスルーを設けることで、雨の日でも濡れずに衣類の受け渡しができるなど、利便性が格段に向上し、他店との差別化につながります。 - コインランドリー

家庭では洗えない布団やカーペットなどの大物を洗濯・乾燥したいというニーズは根強くあります。これらの大物を運ぶには車が不可欠であり、広い駐車場を備えたロードサイドのコインランドリーは非常に重宝されます。 - フィットネスクラブ・ゴルフ練習場・バッティングセンター

これらの施設は、広いスペースと多くの駐車台数を必要とするため、賃料の安い郊外ロードサイドが最適な立地となります。仕事帰りに車で立ち寄って汗を流したり、休日に家族で楽しんだりと、自動車を基点としたライフスタイルに組み込まれやすいのが特徴です。 - 自動車ディーラー・中古車販売店

展示車を多数並べるための広大な敷地と、試乗コースを確保できるロードサイドは、自動車販売業にとって理想的な環境です。顧客も車で来店し、様々な車種を比較検討することができます。

これらの業種に共通するのは、「車でのアクセス」「広いスペース」「まとめ買い・大型商品」といったキーワードです。自社のビジネスがこれらの要素とどの程度合致するかを考えることが、ロードサイド出店の成否を判断する上での重要な指標となります。

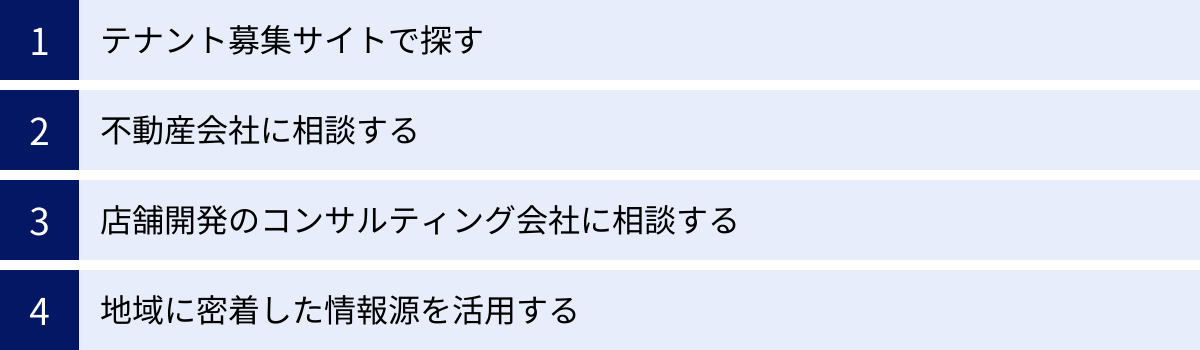

ロードサイド店舗の探し方

自社のビジネスがロードサイドに向いていると判断したら、次はいよいよ具体的な物件探しのフェーズに入ります。理想的な物件と出会うためには、一つの方法に固執せず、複数のアプローチを並行して進めることが重要です。ここでは、ロードサイド店舗の物件を探すための代表的な4つの方法を紹介します。

テナント募集サイトで探す

最も手軽で一般的な方法が、インターネットのテナント募集サイト(事業用不動産ポータルサイト)を活用することです。パソコンやスマートフォンさえあれば、いつでもどこでも、希望するエリアや面積、賃料などの条件で物件を検索できます。

メリットは、その手軽さと情報量の多さです。広範囲の物件情報を一覧で比較検討できるため、市場の相場観を掴むのに非常に役立ちます。物件の外観写真や間取り図、詳細な条件が掲載されていることが多く、効率的に一次情報を収集できます。キーワード検索で「ロードサイド」「駐車場付き」「1階」といった条件で絞り込めるサイトも多く、希望に近い物件を素早く見つけ出すことが可能です。

一方でデメリットもあります。サイトに掲載されている情報は、必ずしも最新ではない場合があります。好条件の物件はすぐに契約が決まってしまい、情報が更新される前に募集が終了していることも少なくありません。また、本当に価値のある「非公開物件」は、こうしたウェブサイトには掲載されていないことがほとんどです。不動産会社が優良顧客のために情報を温存しているケースや、まだ公にできない事情がある物件などがこれにあたります。そのため、サイトの情報だけを鵜呑みにせず、あくまで情報収集の第一歩と捉えるのが賢明です。

不動産会社に相談する

より質の高い情報を得るためには、不動産会社に直接相談するのが王道です。特に、ロードサイド店舗を探す場合は、その地域に精通した不動産会社を選ぶことが成功の鍵を握ります。

不動産会社には、全国規模で展開する大手と、特定のエリアに特化した地域密着型の2種類があります。大手は情報網が広く、多くの物件情報を保有している点が強みですが、地域密着型の不動産会社は、地元の地主や企業との長年にわたる信頼関係から得られる、表には出てこない独自の情報を握っている可能性があります。

不動産会社に相談する最大のメリットは、ウェブサイトには載っていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性があることです。また、希望条件を伝えておけば、条件に合う物件が出た際に優先的に情報を回してくれることもあります。さらに、地域の特性(人口動態、交通量、競合の状況など)に関する深い知見を持っているため、データだけでは分からない生きた情報を得ることができます。賃料の交渉や契約手続きの代行など、専門的なサポートを受けられるのも心強い点です。

デメリットとしては、担当者との相性が合わない場合や、不動産会社の利益を優先して特定の物件を強く勧められるケースがあることです。一社だけでなく、複数の不動産会社に相談し、セカンドオピニオンを得る姿勢が重要です。

店舗開発のコンサルティング会社に相談する

単に物件を探すだけでなく、出店戦略そのものからプロフェッショナルのサポートを受けたい場合は、店舗開発を専門とするコンサルティング会社に依頼するのも有効な選択肢です。

これらのコンサルティング会社は、物件の仲介だけでなく、市場調査、商圏分析、事業計画の策定、資金調達の支援、店舗の設計・施工、さらにはオープン後の販売促進に至るまで、出店に関わるあらゆるプロセスを一気通貫でサポートしてくれます。

メリットは、その専門性と網羅性です。自社に店舗開発のノウハウがない場合でも、専門家の知見を活用することで、失敗のリスクを大幅に低減できます。特に、ロードサイド出店で重要となる交通量調査や商圏分析を、GIS(地理情報システム)などの高度なツールを用いて科学的に行ってくれるため、客観的なデータに基づいた意思決定が可能になります。

ただし、デメリットとして、不動産仲介手数料とは別にコンサルティングフィーが発生するため、費用が高額になる傾向があります。ある程度の規模の投資を前提とした出店や、多店舗展開を計画している企業向けのサービスと言えるでしょう。個人での小規模な開業の場合は、コストが見合わない可能性もあります。

地域に密着した情報源を活用する

最後は、デジタルや専門家に頼るだけでなく、自らの足で情報を稼ぐ、アナログな方法です。これは、思わぬ掘り出し物の物件を見つける上で非常に効果的です。

- フィールドワーク(現地調査)

出店を希望するエリアの幹線道路を実際に自分の車で走り、街の雰囲気や人の流れを肌で感じることは非常に重要です。「貸店舗」「テナント募集」といった看板が掲げられた空き物件を直接見つけられることもあります。気になる物件があれば、その場で連絡先を控えたり、周辺の店舗に聞き込みをしたりすることで、ネットにはない情報を得られるかもしれません。 - 地域の情報ハブを活用する

地域の商工会議所や商店会は、地元のビジネス情報が集まるハブです。こうした組織に相談することで、廃業を考えている店舗の情報を得たり、地域の有力者を紹介してもらえたりすることがあります。また、地域の金融機関(信用金庫や地方銀行)も、取引先の経営状況を把握しているため、後継者を探している店舗などの情報を持っている場合があります。

これらの方法は手間と時間がかかりますが、他者がまだ気づいていない優良物件にいち早くアクセスできる可能性があります。「この場所で商売をしたい」という熱意を持って地域に溶け込む姿勢が、良い縁を引き寄せることも少なくありません。

以上の4つの方法を組み合わせ、多角的に情報収集を行うことが、理想のロードサイド店舗を見つけるための最も確実な道筋と言えるでしょう。

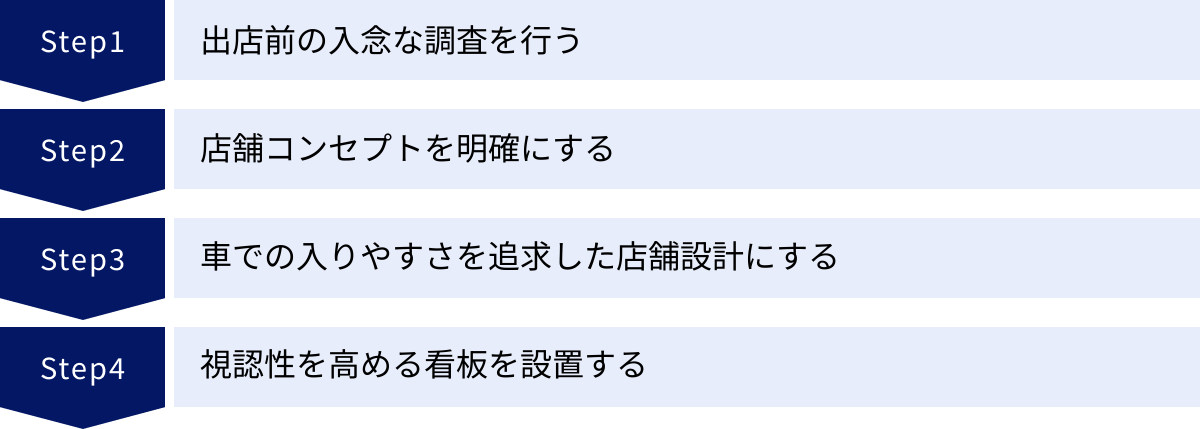

ロードサイド店舗の出店を成功させる4つの秘訣

理想的な物件を見つけることができても、それが即成功に繋がるわけではありません。ロードサイドという特殊な環境でビジネスを軌道に乗せるためには、事前の準備と戦略的な店舗づくりが不可欠です。ここでは、出店を成功に導くための4つの重要な秘訣を、具体的なアクションとともに解説します。

① 出店前の入念な調査を行う

ロードサイド出店における成否の8割は、契約前の「調査」段階で決まると言っても過言ではありません。感覚や思い込みで判断するのではなく、客観的なデータに基づいて出店の可否を冷静に判断するプロセスが極めて重要です。

交通量調査

ロードサイド店舗の売上は、店舗前の道路をどれだけの「見込み客」が通行するかに大きく依存します。そのため、交通量調査は必須中の必須項目です。

- 何を調べるか:単に車の台数を数えるだけでは不十分です。「平日・休日」「時間帯別(朝・昼・夜)」「上り・下り」に分けて、通行する車両の量と種類(乗用車、トラック、バイクなど)を詳細に把握する必要があります。可能であれば、ドライバーの性別や年齢層、同乗者の有無なども観察できると、より精度の高い分析が可能になります。

- なぜ重要か:例えば、平日の昼はトラックが多いが、休日の昼はファミリー層の乗るミニバンが多い、といった特性が分かれば、ターゲット顧客に合わせた品揃えやメニュー構成、プロモーション戦略を立てることができます。また、交通量が多くても、高速道路のように車が高速で通過するだけの道路では、店舗に気づいてもらえず、来店に繋がりません。店舗の前で自然と速度が落ちるような道路環境かどうかも重要なチェックポイントです。

- どうやって調べるか:自社のスタッフでカウンターを使って手動で計測する方法もありますが、より正確なデータを求めるなら、専門の調査会社に依頼するのが確実です。

商圏・周辺環境の調査

次に、その物件がどのような「街」に位置しているのかを深く理解するための調査です。

- 何を調べるか:国勢調査などの公的な統計データや、GIS(地理情報システム)ツールを活用し、商圏内の人口(昼間人口・夜間人口)、世帯数、年齢構成、所得水準といったデモグラフィックデータを分析します。さらに、現地を歩き、周辺にどのような施設があるか(大規模な工場、新興住宅地、学校、競合する商業施設など)を自分の目で確認します。

- なぜ重要か:自社のターゲット顧客層が、設定した商圏内に十分に存在するかどうかを定量的に把握するためです。例えば、単身者向けのアパートが多いエリアでファミリー向けレストランを開いても、需要と供給がミスマッチを起こしてしまいます。近くに大規模な工場があれば、平日のランチ需要が見込める、といった具体的な戦略立案に繋がります。

競合店舗の調査

最後に、ライバルとなる店舗の状況を徹底的に分析します。

- 何を調べるか:直接的な競合(同業種の店舗)はもちろん、間接的な競合(顧客の可処分所得や時間を奪い合う、すべての商業施設)も調査対象です。競合店の立地、規模、駐車場台数、品揃えやメニュー、価格帯、販促活動、そして実際にどのくらい顧客が入っているのか(繁盛度)を観察します。

- なぜ重要か:競合の強みと弱みを分析することで、自店が取るべきポジショニング(立ち位置)を明確にし、差別化戦略を立てるためです。「あの店にはない、この価値を提供しよう」という独自の強みを打ち出すことが、競争の激しいロードサイド市場で生き残るための鍵となります。

② 店舗コンセプトを明確にする

入念な調査を経て、「この場所なら勝てる」という確信が得られたら、次は「どのような店にするのか」というコンセプトを具体的に固めます。コンセプトとは、「誰に(ターゲット顧客)」「何を(提供価値)」「どのように(店舗の雰囲気やサービス)」を明確に定義した、店舗の設計図です。

このコンセプトが曖昧なままでは、店舗デザイン、品揃え、価格設定、接客スタイル、広告宣伝など、すべての要素に一貫性がなくなり、顧客に「何のお店なのか」が伝わりません。

例えば、「美味しいラーメンを安く提供する店」というコンセプトは、あまりにも漠然としています。これを、調査結果に基づいて具体化すると、次のようになります。

【コンセプトの具体化例】

- ターゲット(誰に):店舗周辺の工場に勤務する20〜40代の男性。休日は、近隣の住宅街に住む小学生の子供を持つファミリー層。

- 提供価値(何を):平日のランチタイムには、男性が満足できるよう、濃厚な豚骨醤油スープに、無料でライスが付くボリューム満点のセットメニューを提供する。休日は、子供連れでも気兼ねなく楽しめるよう、辛くない醤油ラーメンや、おもちゃ付きのお子様セットを用意する。

- 提供方法(どのように):平日はスピーディーな提供を心掛け、カウンター席を多めに設置。休日は、家族でゆったり座れるボックス席や小上がり席をメインにする。活気がありながらも、清潔感のある店内を保つ。

このようにコンセプトを具体化することで、店舗づくりにおける全ての判断基準が明確になり、ブレのない、魅力的な店を創り上げることができます。

③ 車での入りやすさを追求した店舗設計にする

ロードサイド店舗の顧客は、ほぼ100%が車で来店します。したがって、ドライバー目線で「入りやすく、出やすい」店舗を設計することが、リピート率を左右する極めて重要な要素となります。

十分な駐車スペースを確保する

駐車場の重要性はすでに述べましたが、単に台数を確保するだけでは不十分です。一台あたりの駐車マスは、できるだけ広く設計しましょう。特に、ファミリー層をターゲットにする場合、ミニバンやSUVなどの大型車が多く、ドアを全開にして子供を乗り降りさせることが多いため、隣の車との間隔に余裕がある駐車場は非常に喜ばれます。駐車が苦手なドライバーにとっても、停めやすい駐車場は大きな安心材料となり、再来店の動機になります。

スムーズな出入りのための動線設計

見落としがちですが、「出やすさ」は「入りやすさ」と同等、あるいはそれ以上に重要です。交通量の多い道路へ合流する際、見通しが悪かったり、なかなか車の流れが途切れなかったりすると、ドライバーは大きなストレスを感じ、「もうこの店に来るのはやめよう」と思ってしまうかもしれません。

- 入口と出口:可能であれば、入口(イン)と出口(アウト)を分けることで、駐車場内の車の流れがスムーズになります。

- 右折入出庫の可否:中央分離帯がある道路に面している場合、対向車線からの右折入庫ができません。これは、商圏の半分を失うことになりかねない大きなデメリットです。契約前に必ず確認しましょう。

- 視界の確保:出入口付近に、ドライバーの視界を遮るような植栽や看板、構造物がないかを確認し、安全な動線を確保することが不可欠です。

顧客が店舗の敷地に入ってから出るまでの一連の体験をシミュレーションし、あらゆるストレス要因を排除する努力が求められます。

④ 視認性を高める看板を設置する

ロードサイド店舗にとって、看板は「物言わぬセールスマン」です。走行中のドライバーが一瞬で店舗の存在と業態を認識できるよう、戦略的に設計・設置する必要があります。

- ポールサイン(野立て看板)

これは、遠くからでも店舗の存在を知らせるための、最も重要な看板です。道路から高くそびえ立つポールサインは、数百メートル手前からでも視認できます。ドライバーに「もうすぐあのお店だ」と認識させ、車線変更などの準備を促す役割も果たします。デザインは、ロゴマークと業種名(例:「ラーメン」「書店」)など、情報を極限まで絞り込み、シンプルで分かりやすいものが鉄則です。 - ファサード看板(壁面看板)

店舗の正面、つまり「顔」となる部分に設置される看板です。ポールサインで存在を認知させた後、店舗のブランドイメージや雰囲気を伝える役割を担います。夜間でも視認性を確保するために、看板全体を明るく照らす外照式(スポットライトなど)や、看板自体が内側から光る内照式にすることが重要です。 - 袖看板(突き出し看板)

建物の壁面から道路に向かって突き出すように設置される看板です。道路を並行して走る車や、歩道を歩く人からも見やすいのが特徴です。

これらの看板をデザインする際は、「可読性の高いフォント」「コントラストの強い配色(例:黄と黒)」「情報量の絞り込み」の3原則を常に意識しましょう。走行中の数秒間で、すべての情報を伝えきる必要があります。魅力的な看板は、それ自体が強力な集客装置となります。

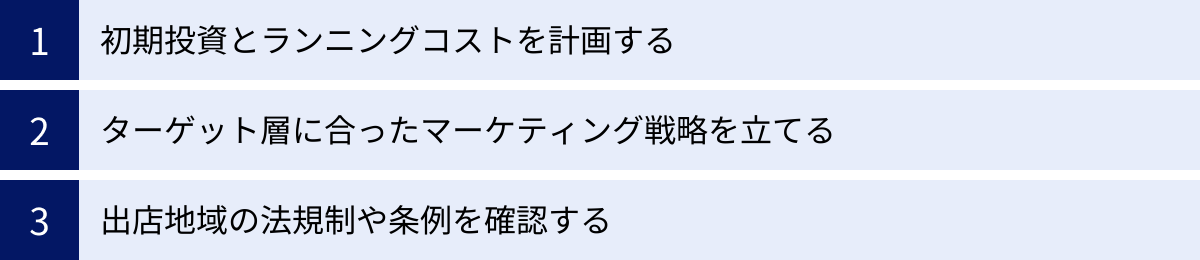

ロードサイド店舗出店前に確認すべき注意点

出店計画が具体化し、いよいよ契約という段階に進む前に、最終確認として押さえておくべき重要な注意点がいくつかあります。これらを見落とすと、後々大きなトラブルや想定外のコストに繋がる可能性があります。ここでは、特に重要な3つの注意点を解説します。

初期投資とランニングコストを計画する

ロードサイド店舗の出店は、駅前の小規模なテナントとは異なり、多額の資金が必要となるケースがほとんどです。事業を安定的に継続させるためには、甘い見通しではなく、シビアな資金計画が不可欠です。

- 初期投資(イニシャルコスト)

店舗をオープンするまでに必要となる一時的な費用です。主な項目としては以下のようなものが挙げられます。- 物件取得費:保証金(敷金)、礼金、仲介手数料など。

- 内外装工事費:ロードサイド物件は「スケルトン(建物の骨格のみ)」の状態で貸し出されることが多く、内装・外装ともに大掛かりな工事が必要になる場合があります。特に、外構(駐車場舗装、フェンスなど)の工事費は高額になりがちです。

- 設備・什器費:厨房機器、空調設備、レジシステム、テーブルや椅子、陳列棚など。

- 看板設置費:ポールサインやファサード看板の製作・設置費用。

- その他:開業前の広告宣伝費、求人広告費、備品購入費など。

これらの総額を正確に見積もり、自己資金でどれだけ賄えるのか、融資はいくら必要なのかを明確にする必要があります。

- ランニングコスト

店舗を運営していく上で、毎月継続的に発生する費用です。- 固定費:賃料、共益費、駐車場管理費、減価償却費、借入金の返済、各種保険料など、売上に関わらず一定額がかかる費用。

- 変動費:人件費、水道光熱費、仕入原価、販売促進費、通信費など、売上の増減に連動して変動する費用。

これらのコストを基に「損益分岐点売上高(利益がゼロになる売上高)」を算出し、それを達成するための具体的な売上計画を立てることが重要です。また、オープンから数ヶ月は売上が安定しないことも想定し、最低でも3〜6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが、精神的な余裕にも繋がります。

ターゲット層に合ったマーケティング戦略を立てる

店舗が完成しても、顧客が自然に集まってくるわけではありません。特にオープン当初は、店舗の存在を地域の人々に広く知らせるための積極的なマーケティング活動が不可欠です。ロードサイド店舗の顧客特性を踏まえた、オンラインとオフラインの両輪での戦略が求められます。

- オフライン戦略

- ポスティング・新聞折込:商圏内の住宅に直接チラシを配布する方法。オープン告知や特典クーポンを付けたチラシは、即効性の高い集客効果が期待できます。

- 地域情報誌への掲載:地域の住民がよく読むフリーペーパーや情報誌に広告を掲載することで、認知度を高めます。

- 野立て看板:店舗から少し離れた主要な交差点や道路沿いに看板を設置し、店舗への誘導を図ります。

- オンライン戦略

- MEO(Map Engine Optimization)対策:Googleマップなどの地図アプリで「(地域名) ラーメン」などと検索された際に、自店舗を上位に表示させるための対策です。これはロードサイド店舗にとって最も重要なWeb戦略の一つです。店舗情報を正確に登録し、写真や口コミを充実させることで、ナビを頼りに来店する顧客を増やすことができます。

- SNS(Instagram, Facebook, Xなど)の活用:新メニューの紹介やキャンペーン情報の発信、店内の雰囲気を伝える写真の投稿などを通じて、顧客との継続的な接点を作ります。

- ジオターゲティング広告:特定の地域(例:店舗から半径5km以内)にいるスマートフォンユーザーに対して広告を配信する手法。効果的にターゲット層にアプローチできます。

オープン前からこれらのマーケティングを組み合わせ、計画的に実行していくことで、スムーズなスタートダッシュを切ることが可能になります。

出店地域の法規制や条例を確認する

最後に、見落としがちですが非常に重要なのが、法律や条例の確認です。知らなかったでは済まされない厳しい規制が存在するため、必ず出店前に管轄の行政機関に確認する必要があります。

- 都市計画法

この法律により、土地は「市街化区域」と「市街化調整区域」などに区分されています。原則として、「市街化調整区域」には店舗などの建物を建てることができません。出店を検討している土地が、どの区域に該当するのかを必ず確認しましょう。 - 建築基準法

建物の用途や規模、構造、防火設備などに関するルールが定められています。例えば、飲食店を開業する場合、消防法と合わせて、排煙設備や防火区画の設置などが義務付けられます。 - 屋外広告物条例

看板の設置に関するルールは、自治体ごとに「屋外広告物条例」で細かく定められています。看板の大きさ、高さ、色彩、設置できる場所などが規制されており、違反した場合は撤去命令や罰金が科されることがあります。特に、景観を重視する地域では規制が厳しい傾向にあります。看板のデザインを確定する前に、必ず自治体の担当窓口(都市計画課や建築指導課など)に相談し、許可申請が必要かどうかを確認しましょう。

これらの法規制は非常に専門的で複雑です。不安な場合は、行政書士や建築士といった専門家の助けを借りることも検討しましょう。事前の確認を怠ったがために、計画の大幅な変更や中止に追い込まれるリスクを避けるためにも、慎重な対応が求められます。

まとめ

ロードサイド店舗は、自動車社会において強力な集客力とビジネスチャンスを持つ、非常に魅力的な出店形態です。視認性の高さによる広告効果、広大な商圏からの集客、新規顧客の獲得しやすさ、そしてコストパフォーマンスの高さといった数々のメリットは、多くのビジネスにとって大きな武器となり得ます。

しかしその一方で、自動車利用者に依存することからくる集客の偏り、必須となる駐車場の確保と維持にかかる大きなコスト、そして天候に左右されやすい売上の不安定さといった、ロードサイド特有のデメリットやリスクも確かに存在します。

ロードサイド出店を成功へと導くためには、これらの光と影の両面を深く理解し、戦略的にアプローチすることが不可欠です。成功の鍵は、以下の3つのポイントに集約されると言えるでしょう。

- 徹底した事前調査:交通量、商圏、競合を客観的なデータに基づいて分析し、「勝てる場所」を見極めること。

- 明確なコンセプト:「誰に、何を、どのように」提供するのかを具体的に定義し、店舗づくりの一貫した軸を持つこと。

- 車利用者視点の追求:駐車のしやすさから安全な出入りまで、ドライバーのストレスを徹底的に排除した店舗設計と、一瞬で伝わる看板戦略を実践すること。

ロードサイドへの出店は、決して簡単な道ではありません。しかし、入念な準備と正しい戦略、そして見落としがちな注意点への配慮があれば、そのポテンシャルを最大限に引き出し、地域に愛され、長く繁盛する店舗を築くことは十分に可能です。この記事が、あなたの挑戦の一助となれば幸いです。